「ハイジャック」の版間の差分

m →脚注・出典: refs= |

|||

| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{テロリズム}} |

{{テロリズム}} |

||

'''ハイジャック'''({{lang-en|hijack}}、hijacking)とは、 |

'''ハイジャック'''({{lang-en|hijack}}、hijacking)とは、不法に輸送機関や貨物の強奪や乗っ取りを行うことである。特に航空機に対する行為に用いられ、日本の法律用語では「'''航空機強取'''」や「'''航空機不法奪取'''」と言う。以下、本項でも航空機ハイジャックを中心に扱う。 |

||

ハイジャックの手段には、[[武器]]などによる[[脅迫]]や[[威嚇]]・詐術などがある。ハイジャックの目的には、逃亡や[[亡命]]、金品の強奪や[[身代金]]要求、何らかの政治的意図の遂行などが挙げられる。また、[[心神喪失]]状態にあった者が起こした目的がはっきりしない事件もある。 |

|||

[[セッションハイジャック]]など交通手段以外でも不正に何かを乗っ取ることも慣用句的にハイジャックと呼ばれる。また、「メディアジャック」など非暴力・合法的な手段で対象を占拠した場合も比喩的に呼ばれる。 |

|||

ハイジャックを防止するために様々な対策が複合的にとられている。ハイジャック対策は国や空港・航空会社によって差異はあるが、国際条約により加盟各国による協調体制が構築されている。凶器や危険物が航空機に持ち込まれないよう規制されており、空港では手荷物検査などが行われている。機上では[[スカイマーシャル|航空保安官]]が警乗し、ハイジャッカーの進入を阻止するよう操縦室のドアは強化されている。 |

|||

== 目的 == |

|||

ハイジャックの目的は様々で、[[亡命]]、[[刑務所]]で服役している仲間([[政治犯]]や[[テロリスト]]など)の釈放、[[テロリズム]]、[[身代金]]([[人質|人質行為]])など意図が明確なものから、乗り物自体に対する異常な興味や精神的錯乱、テロに便乗した[[模倣犯]]といったものにまで及ぶ。 |

|||

ハイジャックの発生件数は資料により異なる。旧[[東側諸国]]で発生した事件ははっきり分かっていないものもある{{sfn|稲坂|2006|pp=103–104}}。本項では、{{harvtxt|稲坂|2006}}<ref group="注釈" name=":1">同書では[[連邦航空局|アメリカ連邦航空局]] (Federal Aviation Administration; FAA) のレポートを主に参照して集計・分析を行なっている</ref>および「[[アビエーション・セーフティー・ネットワーク]]」 (Aviation Safety Network; ASN) <ref name=asn/>を主に参照する。ASNのデータベースによると、2017年末までに1,074件の航空機ハイジャック事件が起きている<ref name=asn/>。 |

|||

1931年に初の航空機ハイジャックが起きて以降、[[1940年代]]後半から[[1950年代]]後半はいわゆる[[東側諸国]]において[[西側諸国]]への[[亡命]]を目的としたハイジャックが多発した。[[1960年代]]後半から[[1980年代]]前半にかけては[[パレスチナ解放人民戦線|PFLP]]や[[日本赤軍]]、[[ドイツ赤軍|バーダー・マインホフ・グループ]]などの極左過激派によるハイジャックが頻繁に起きるようになった。また、[[アメリカ合衆国]]では犯罪者などが[[キューバ]]行きを要求する通称「キューバ急行」が多発していた。[[2000年代]]以降では[[イスラーム過激派|イスラム過激派]]による[[アメリカ同時多発テロ事件]]のハイジャックのように、政治的要求をするのではなく、テロ実行の手段としたハイジャックも行われている。 |

|||

== 語源 == |

== 語義と語源 == |

||

「ハイジャック」とは、輸送中の貨物や輸送機関そのもののを強奪したり乗っ取ったりする行為を指す。狭義では特に航空機に対して用いられる。航空機におけるハイジャックとは、乗客や乗員らが不法に航空機を奪取したりその運航を支配したりする行為であり、これらの未遂や加担行為も含まれる。ハイジャックを行う手段としては、[[武器]]や[[暴力]]などによる[[脅迫]]、あるいは[[威嚇]]や詐術などが挙げられる{{sfn|稲坂|2006|p=36}}{{sfn|安藤|2014|p=32}}<ref name=hijacking-jk/><ref name=britanica-ja/>。 |

|||

{{出典の明記|date=2016年9月|section=1}} |

|||

[[1920年代]]のアメリカで、[[駅馬車]]や自動車、列車等を乗っ取り、その貨物を強奪する行為として用いられるようになったのが起源とされる。語源については諸説あるが、有名なものは以下のとおり。 |

|||

ハイジャックの元来の意味は、乗り物そのものや運送貨物を強奪することであり、特に[[アメリカ合衆国における禁酒法|禁酒法]]が施行されていた[[1920年代]]のアメリカ合衆国で、密造酒を輸送するトラックや船舶から積荷を強奪する行為を指した<ref name=britanica-ja/><ref name= japan_hijack/>。「ハイジャック」の語源として、以下のように諸説が挙げられている。 |

|||

* 強盗が駅馬車の御者を呼び止める際に「Hi, Jack!(やあ、あんた)」と声をかけた事から成立したとする説。 |

|||

* 強盗が運転手に[[拳銃]]を突きつけて "High Jack! !"と声をかけた事に由来するという説<ref name= japan_hijack/>。 |

|||

* 「(公道に騎馬で現れた)追いはぎ、辻強盗」を意味する「highwayman」と、強盗犯を意味する「jacker」を組み合わせた「hijacker」の逆成とする説。 |

|||

* 公道に出没する追い剥ぎを意味する "highwayman" と携帯用照明で狩をする人 "jacklighter" とを合成した「ハイジャッカー」 "hijacker" という言葉が生まれ、その逆成語によるとする説<ref name=rhd_hijacker/><ref name=rhd_hijack/>。 |

|||

* 強盗の「Stick'em up high, Jack(手を高く上げろ)」という文句から成立したとする説。 |

|||

* 強盗が被害者を脅す文句 "Stick 'em up high, Jack." に由来するという説<ref name=rhd_hijacker/>。 |

|||

このように「ハイジャック」は英語由来の言葉であり、ハイジャック行為を指す動詞を "hijack"、ハイジャックの名詞系を "hijacking"、ハイジャック犯を "hijackier" と呼ぶ<ref>{{Citation |title=hijack |contribution=Oxford Dictionary of English}}</ref>。特に航空機乗っ取りに対しては、"aircraft hijacking" や "air(craft) piracy" と表現することがあるほか、「スカイジャック」("skyjack", "skyjacking") とも言う{{sfn|Evans|1969}}<ref name=rhd_airpiracy/><ref name=rhd_skyjack/>。日本の法律用語では「航空機強取」や「航空機不法奪取」と言う<ref name=hijacking-jk/>。 |

|||

したがって、原語においては種類に関わらず乗り物を乗っ取る行為は基本的に「ハイジャック」と表現する。航空機乗っ取りに関しては「aircraft hijacking」、「air(craft) piracy」などと表現することが多く、小説『[[スカイジャック(小説)|スカイジャック]]』が発表されて以降は「スカイジャック (skyjack)」という用法も生まれている。[[日本]]においては「Hi」を「高い」、「jack」を「乗っ取り」の意味と勘違いして、「[[バスジャック]]」「[[電波ジャック]]」「番組ジャック」など多数の「○○ジャック」という[[和製英語]]が生まれることになった。ただし、英語圏においても若者の間で自動車乗っ取りを「カージャック (carjacking)」、海上での乗っ取り行為 (Maritime hijacking) を稀に「[[シージャック]] (seajacking)」と短縮表記する例も見られはじめてる<ref>{{Cite news|title=Reagan Slips On Seajacking|newspaper=Los Angeles Times|date=1985-10-11|author=Howard Rosenberg|url=http://articles.latimes.com/1985-10-11/entertainment/ca-17304_1_president-ronald-reagan|language=en|accessdate=2017-11-25}}</ref>。 |

|||

== 目的別の特徴 == |

|||

{{要出典|範囲=英語圏では、[[ジャック]] という名前が男性の一般的な略称であるため、[[ロサンゼルス国際空港]]のように、「Hi, Jack」(ハイ、ジャック)あるいは「Hey, Jack」(ヘイ、ジャック)と挨拶することは避け、不意の混乱を起こさないように呼びかけている場所もある。|date=2016年9月}} |

|||

ハイジャックの目的は様々であり、明確な目的が見出せるものとしては、逃亡・[[亡命]]目的のものや、金目当てのもの、政治的意図に基づく事件などがあげられる{{sfn|稲坂|2006|pp=40–51}}。それ以外では、[[心神喪失]]状態にあった者などが起こした事件や、冗談のつもりがハイジャックとされた例もある{{sfn|稲坂|2006|pp=42, 51–52}}。 |

|||

ハイジャッカーの人数は1人から複数名と様々である{{sfn|ゲロー|1997}}。中には、乗客乗員18人のうち16人がハイジャックに関与した事件{{sfn|ゲロー|1997|p=13}}や、操縦士自らがハイジャッカーとなった事件{{sfn|ゲロー|1997|p=16}}<ref>{{Cite web |title=ASN Aircraft accident Douglas DC-3 registration unknown Miami International Airport, FL (MIA) |url=https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19580413-1 |accessdate=2018-02-03 |date=2018-02-04}}</ref>もある。 |

|||

主な航空機ハイジャック事件は、[[航空機ハイジャック事件の一覧]]を参照。 |

|||

=== 逃亡・亡命目的のハイジャック === |

|||

自国の生活に絶望した者が外国へ脱出する手段としてハイジャックを選んだケースである{{sfn|稲坂|2006|pp=40–41}}。発生件数が最も多く、1931年から2005年にかけてのハイジャック総数のほぼ半数を占める{{sfn|稲坂|2006|pp=40–41}}。[[旧ソ連]]を中心とした[[東側諸国]]から[[西側諸国]]への亡命や、[[アメリカ合衆国]]から社会主義革命後の[[キューバ]]への逃避を図った事件が目立つ{{sfn|稲坂|2006|pp=40–48}}。移動の自由が制限されていた旧東欧・社会主義国では陸の国境警備が厳しく、海は時間がかかり危険であったため、どうせ命がけなら短時間で勝負できるハイジャックを選択する人が多かった{{sfn|稲坂|2006|p=43}}。一方、アメリカからキューバへ向かったハイジャックの場合、[[ベトナム戦争]]による国民の不安が背景にあったと見られる{{sfn|稲坂|2006|p=47}}。 |

|||

=== 金目当てのハイジャック === |

|||

乗客の金品や積み荷の強奪を目的としたハイジャックや、搭乗者を[[人質]]にとり[[身代金]]を脅し取ることを目的としたハイジャックである{{sfn|稲坂|2006|pp=41–42, 50–51}}。このタイプのハイジャックには、[[アメリカ陸軍特殊部隊群]]など[[特殊部隊]]の元隊員が起こした事件が目立つほか、金品や身代金を奪った犯人がパラシュートで飛び降りて逃亡する例が見られる{{sfn|稲坂|2006|pp=50–51}}。[[ヘリコプター]]により[[銀行強盗]]や[[脱獄|刑務所破り]]を行なった事件も起きている{{sfn|稲坂|2006|p=51}}。 |

|||

1971年11月24日に発生した[[D.B.クーパー事件]]では、偽名を使った男がアメリカで旅客便をハイジャックして身代金を要求した{{sfn|ゲロー|1997|p=124}}。[[シアトル・タコマ国際空港]]に着陸後、犯人は乗客と一部乗員を解放し、引き換えに現金20万ドルを受け取った{{sfn|ゲロー|1997|p=124}}。その後犯人は旅客機を再び離陸させ、現金と共にパラシュートで飛び降りた{{sfn|ゲロー|1997|p=124}}。犯人は見つかっておらず[[未解決事件]]となっている<ref>{{Citation |last=Gray |first=Geoffrey |title=Unmasking D.B. Cooper |date=2007-10-21 |journal=New York magazine |issn=0028-7369 |url=http://nymag.com/news/features/39593/ |accessdate=2018-01-27}}</ref>。 |

|||

=== 政治的ハイジャック === |

|||

反政府ゲリラやテロ組織などの政治的意図や信念に基づいて実行されたハイジャックである{{sfn|稲坂|2006|pp=41, 48–50}}{{sfn|Thomas|2008|pp=103–104}}。逃亡や金品強奪のためではなく、[[収監]]されている仲間の釈放要求や政治的アピールの手段としてハイジャックが利用された{{sfn|稲坂|2006|pp=41, 48–50}}{{sfn|Thomas|2008|pp=103–104}}。革命や社会改革を掲げつつ身代金も要求するといった複数の目的を伴う事件も起きている{{sfn|稲坂|2006|pp=50–51}}。また、宗教間対立に由来するハイジャック事件も政治的ハイジャックに分類される場合もある{{sfn|稲坂|2006|p=41}}。 |

|||

政治的ハイジャックを行なった組織として、[[パレスチナ解放人民戦線]] (PFLP) や[[日本赤軍]]、南米の左翼ゲリラ、[[イスラム原理主義|イスラム原理主義組織]]などが挙げられる{{sfn|稲坂|2006|pp=41, 48–50}}{{sfn|Thomas|2008|pp=103–104}}。特に、PLFPは1970年前後に立て続けにハイジャックを行ない、狙われた西側諸国の航空会社を震撼させた{{sfn|稲坂|2006|p=49}}。その過激さは他の解放組織からも強く批判されるほどだった{{sfn|稲坂|2006|p=49}}。2001年9月11日の[[アメリカ同時多発テロ事件]]では、イスラム原理主義者が4機の旅客機をハイジャックし、乗客を道連れに自爆テロ攻撃を行ったことで約3千人もの命が奪われた{{sfn|稲坂|2006|pp=3–19, 49–50}}。 |

|||

=== それ以外の事件 === |

|||

ハイジャックの中には目的がはっきりしない事件もある{{sfn|稲坂|2006|pp=51–52}}。ハイジャック犯が[[精神障害]]や[[薬物依存症]]などの何らかの理由で一時的な心神喪失にあったと見られ、犯人が罪に問われない場合もある{{sfn|稲坂|2006|p=52}}。目的がはっきりしないハイジャックは、日本が関係した事件が目立つ{{sfn|稲坂|2006|p=52}}。 |

|||

これまで挙げた何れにも該当しないケースとして、冗談のつもりの乗客の言動が冗談では済まされない事態に至った事件である{{sfn|稲坂|2006|p=52}}。機内で乗客が乗員に「爆弾が入っている」と冗談を言うなどして航空機が緊急着陸したり、その乗客が連行される騒ぎになった事件が起きている{{sfn|稲坂|2006|p=52}}。 |

|||

== ハイジャック防止対策 == |

|||

ハイジャックや航空テロを防止するため、様々な対策が複合的に講じられている{{sfn|工藤|2016|p=1}}。安全上の観点から詳細が公表されていないものもある{{sfn|稲坂|2006|pp=139–140, 152}}<ref name=mlit-kisha04-1/>。国や[[空港]]・[[航空会社]]によって対策の内容は異なる。ここでは[[国際民間航空機関]] (ICAO) で定められている対策を中心に述べる。 |

|||

[[第二次世界大戦]]後、国際民間航空の発達や国際航空運送業務の運営に関して各国が協力することを目的に、[[国際連合]]の専門機関としてICAOが設置された<ref>{{Cite web |title=国際民間航空機関(ICAO)|publisher=外務省 |url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000755.html |accessdate=2018-02-19}}</ref>。ICAOによってハイジャック対策のための国際条約が作成され、航空保安に関する国際標準や勧告なども定められている{{sfn|川久保|2010|pp=30–31}}。ICAOの取り決めは、新たなリスクに対応する形で改定が重ねられてきた{{sfn|林|2014|p=4}}{{sfn|川久保|2010|pp=30–31}}。 |

|||

2001年9月11日に発生した[[アメリカ同時多発テロ事件]](以下、9.11事件)以降、保安措置のより確実な履行が各国に求められ、ICAOによる監査も行われるようになった{{sfn|林|2014|p=4}}。かつての対策は、ハイジャッカーが生存を前提に行動するという考えに立っていた。しかし、9.11事件では最初から自爆を意図してハイジャックが行われたことで、以降ハイジャック対策は方針転換が図られた{{sfn|稲坂|2006|p=145}}。 |

|||

=== 空港での保安検査 === |

|||

ハイジャックを意図する人物とその企てのための凶器が機内に入るのを防ぐため、空港では保安検査が行われる{{sfn|工藤|2016|pp=1–2}}。 |

|||

ハイジャックの凶器となりうる銃や刀剣類などは旅客機への持ち込みが禁止されている<ref name=mlit-koku-fr2>{{Cite web |title=航空:機内持込・お預け手荷物における危険物について |publisher=国土交通省 |url=http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html |accessdate=2018-02-18}}</ref><ref>{{Cite web |title=機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例 |publisher=国土交通省 |url=http://www.mlit.go.jp/common/001191459.pdf |accessdate=2018-02-18}}</ref><ref name=luggage-jk>{{Citation |author1=齊藤基雄 |author2=戸崎肇 |contribution=航空手荷物 |title=日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib |publisher=小学館 |url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=1001000305244 |accessdate=2018-02-18}}</ref>。また、爆発物や発火または引火しやすいものなど航空機や搭乗者に危害を与えるおそれがある危険物は、機内への持ち込みが禁止・制限されている<ref name=mlit-koku-fr2/>ほか、液体物は持ち込める容量が制限されている<ref>{{Cite web |author=航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室 |publisher=国土交通省 |title=量的制限の対象となる液体物のリスト |url=http://www.mlit.go.jp/common/001105372.pdf |accessdate=2018-02-18}}</ref><ref name=luggage-jk/>。 |

|||

これら危険物などが機内に持ち込まれるのを防ぐため、搭乗前には、[[金属探知機]]やX線検査装置などを用いた手荷物検査が行われている{{sfn|林|2014|pp=4–5}}{{sfn|稲坂|2006|p=135}}。[[ペットボトル]]に危険物が入っていないかを液体物検査装置を用いて確認する場合もある{{sfn|林|2014|pp=4–5}}{{sfn|稲坂|2006|p=135}}。搭乗者が持ち込み禁止品を所持していないかを検査するため、[[全身スキャナー|ボディスキャナー]]を用いる空港もある{{sfn|林|2014|p=5}}<ref name=aviationwire>{{Citation |last=KOHASE |first=Yusuke |title=羽田と成田、ボディスキャナー導入 国際線で |work=Aviation Wire |date=2017-03-29 |url=http://www.aviationwire.jp/archives/115754 |accessdate=2018-02-18}}</ref>。ボディスキャナーには[[ミリ波]]を全身に照射するアクティブタイプと、人体が発するミリ波や[[テラヘルツ波|テラ波]]を検知するパッシブタイプがあり、プライバシー保護を考慮して加工された検査結果が係員に提示される<ref name=security_show>{{Cite web |title=空港のセキュリティ事情 |work=SECURITY SHOW |publisher=Nikkei Inc. |url=https://messe.nikkei.co.jp/ss/i/column/asjapan/73317.html |accessdate=2018-02-17}}</ref><ref name=aviationwire/>。 |

|||

貨物室へ収納される受託手荷物や貨物に対しても、危険物に対する禁止・制限措置が取られている<ref name=mlit-koku-fr2/><ref>{{Cite web |title=航空貨物の危険物代表例 |publisher=国土交通省 |url=http://www.mlit.go.jp/common/001009916.pdf |accessdate=2018-02-18}}</ref>。受託手荷物や貨物は搭載前に、X線検査装置や爆発物検査装置などによって検査され、危険物等が機内に入るのを防いでいる{{sfn|稲坂|2006|pp=136, 148}}{{sfn|林|2014|p=5}}。 |

|||

=== 旅客情報のプロファイリング === |

|||

テロ活動自体を予防・阻止するため、各国ではテロリストへの資金供給の抑制策を講じたり、諜報活動を行ったりしている<ref>{{Citation |last=清水 |first=隆雄 |title=テロリズムとその対策―国際社会の取組み (特集 テロリズム対策) |journal=外国の立法 |issn=0433096X |publisher=国立国会図書館調査及び立法考査局 |year=2006 |number=228 |pages=5-23 |url=http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/228/022802.pdf |accessdate=2018-02-18}}</ref> |

|||

テロリストなどの移動情報を得るため、アメリカでは自動ターゲティングシステム (Automated Targeting System; 以下ATS) が稼働しているこのシステムでは国境を超える人や貨物の情報を収集し、全米規模でテロリストなどの情報を分析している{{sfn|川久保|2010|pp=29–30}}。アメリカでは航空機の乗客名簿は政府に提出され、テロリスト・データベースと照合されたり、過去のテロ犯罪情報と符合されたりする{{sfn|川久保|2010|pp=29–30}}。その結果、安全に対するリスクが高いと判断された乗客は搭乗を拒否されたり特別な監視が行われたりする{{sfn|工藤|2016|pp=3–4}}。日本でも、他国から乗り入れる航空会社から乗客名簿の提供を受け、テロリストや不法入国者の入国を阻止する[[事前旅客情報システム]] (APIS) が運用されている{{sfn|稲坂|2006|p=136}}。 |

|||

=== スカイマーシャル制度 === |

|||

航空保安官は武装した警官あるいは警備員であり、[[スカイマーシャル]]とも呼ばれる{{sfn|稲坂|2006|p=135–136}}<ref>{{Cite web |title=大辞林 第三版の解説 スカイマーシャル |work=コトバンク |url=https://kotobank.jp/word/スカイマーシャル-301635 |accessdate=2018-02-15}}</ref>。航空保安官は飛行中のハイジャックを防止することを任務とし、乗客を装い私服で旅客機に警乗する{{sfn|稲坂|2006|p=135–136}}<ref>{{Cite web |title=連邦航空保安官24時! 本気でテロと戦う現場では何が起きているのか? |work=クーリエ・ジャポン |url=https://courrier.jp/news/archives/89253/ |accessdate=2018-02-15}}</ref><ref>{{Cite web |title=スカイ・マーシャルの実施について |date=2004-12-10 |url=http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/12/121210_2/01.pdf |accessdate=2018-02-13}}</ref>。航空保安官の人数や装備・搭乗便名といった具体的内容は保安上の観点から原則非公開である{{sfn|稲坂|2006|pp=139–140, 152}}<ref name=mlit-kisha04-1>{{Cite web |title=国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部における「スカイ・マーシャルの実施について」の決定について |date=2004-12-10 |url=http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/12/121210_2_.html |accessdate=2018-02-13}}</ref>。アメリカやイスラエルの航空保安官は、拳銃を携帯していることが公表されている{{sfn|稲坂|2006|pp=126, 152}}。日本の場合は、航空保安官の正式名称も公開されていない{{sfn|稲坂|2006|pp=139–140}}。これはその「存在自体が抑止力」という考え方による{{sfn|稲坂|2006|pp=139–140}}。航空保安官は厳しい養成課程を修了することが求められる{{sfn|稲坂|2006|pp=126, 153–155}}。[[格闘技]]や拳銃の射撃といった狭い機内でハイジャッカーを制圧するための訓練を受ける{{sfn|稲坂|2006|pp=126, 153–155}}。 |

|||

=== 操縦室ドアの強化 === |

|||

[[旅客機のコックピット|旅客機の操縦室]]のドアには、侵入や攻撃を防ぐ対策が施されている。[[小火器]]による射撃や[[手榴弾]]の破片などに耐えられるように、防弾性のある素材が使用されている。また、[[力士]]級の大柄の男2人が体当たりしても突破できない強度を持つ{{sfn|稲坂|2006|pp=149–150, 156}}{{sfn|ICAO|2016|loc=§13-2}}。 |

|||

運航中は常に施錠されており、各操縦士席から解錠・施錠操作が可能である。そして、扉の外に不審な人物がいないか、各操縦席から監視できるようになっている。また、機内で保安上の問題が発生した際に、目立たないよう操縦士に知らせる装置を備えている{{sfn|稲坂|2006|pp=149–150}}{{sfn|ICAO|2016|loc=§13-2}}。 |

|||

かつては、離着陸時などは操縦室のドアを施錠していなかった{{sfn|稲坂|2006|p=149}}。緊急時には男性のひと蹴りで外すことができ、操縦室を通って脱出することも想定されていた{{sfn|稲坂|2006|p=149}}。しかし、9.11事件を受けて[[アメリカ合衆国運輸省|アメリカ運輸省]]は、ハイジャッカーが容易に操縦室に侵入できたことが惨事に至ったと結論づけ、操縦室への侵入防止を優先することになった{{sfn|稲坂|2006|p=149}}。 |

|||

== 航空機ハイジャックの歴史 == |

== 航空機ハイジャックの歴史 == |

||

=== 初期のハイジャック === |

|||

記録に残る史上初の航空機ハイジャックは、1931年2月21日に[[ペルー]]の[[アレキパ]]で発生した<ref name=guiness/>。空港への着陸直後に航空機が革命軍により包囲され、別の目的地へ飛行するよう要求された<ref name=asn-19310221-0>{{ASN accident|id=19310221-0 |title=ASN Aircraft accident Ford Tri-Motor registration unknown Arequipa Airport (AQP) |accessdate=2017-12-12}}</ref>。これを拒否したパイロットは革命軍に拘束されたが、3月2日に解放された<ref name=asn-19310221-0/>。 |

|||

記録に残る史上初の航空機ハイジャックは、1931年2月21日に[[ペルー]]の[[アレキパ]]で発生した<ref name=guiness/>。空港に着陸した郵便輸送機が革命軍により包囲され、宣伝ビラを空から撒くために飛行するよう要求された<ref name=asn-19310221-0>{{ASN accident|id=19310221-0 |title=ASN Aircraft accident Ford Tri-Motor registration unknown Arequipa Airport (AQP) |accessdate=2017-12-12}}</ref>{{sfn|稲坂|2006|p=42}}。これを拒否したパイロットは革命軍に拘束されたが、3月2日に解放された<ref name=asn-19310221-0/>。[[第二次世界大戦]]前に発生したハイジャックはこの1件のみとされる{{sfn|稲坂|2006|p=42}}。航空機はまだ大衆に縁遠く、類似の事件が起きることはなかった{{sfn|稲坂|2006|p=42}}。 |

|||

戦後最初のハイジャックは1947年7月25日に発生したとされる{{sfn|稲坂|2006|p=42}}{{refnest|group="注釈"|name=|この事件は、{{harvtxt|ゲロー|1997}}およびASN (2018年2月時点)<ref name=asn/>には記載されていない。}}。ルーマニアの将校3人が、民間機を乗っ取り[[トルコ]]に亡命した{{sfn|稲坂|2006|p=42}}。ハイジャッカーに抵抗した機長は拳銃で撃たれて着陸後に死亡し、ハイジャックによる初めての犠牲者になった{{sfn|稲坂|2006|p=42}}。 |

|||

1948年7月17日、アジアで最初の航空機ハイジャックとなる「[[キャセイ・パシフィック航空機ハイジャック事件]]」が発生した{{sfn|Thomas|2008|p=143}}。 |

|||

[[マカオ]]から[[香港]]へ向かっていた旅客機が乗っ取られ、その後墜落したため乗客3人と乗員22人が死亡した<ref name=asn-19480717-0>{{ASN accident|id=19480717-0 |title=ASN Aircraft accident Consolidated PBY-5A Catalina VR-HDT Pearl River|accessdate=2017-12-11}}</ref>。 |

|||

1948年7月17日、史上初めてハイジャックにより旅客機が墜落した{{sfn|ゲロー|1997|p=11}}([[キャセイ・パシフィック航空機ハイジャック事件]])。この事件では、[[マカオ]]から[[香港]]へ向かっていた旅客機が4人組に乗っ取られた{{sfn|ゲロー|1997|p=11}}。ハイジャック犯が操縦士を射殺したため旅客機が操縦不能となり墜落した<ref name=asn-19480717-0>{{ASN accident|id=19480717-0 |title=ASN Aircraft accident Consolidated PBY-5A Catalina VR-HDT Pearl River|accessdate=2017-12-11}}</ref>。乗客3人と乗員22人が死亡し、唯一の生存者はハイジャック犯の1人であった{{sfn|ゲロー|1997|p=11}}。この事件は、アジアで発生した最初の航空機ハイジャック事件でもある{{sfn|Thomas|2008|p=143}}。 |

|||

=== 逃亡・亡命ハイジャックの急増 === |

|||

航空機ハイジャックの発生件数は1968年から急増し、1972年には108件と年間100件を超える年もあった<ref name=hijacking-jk/>。ハイジャックは航空会社にとって大きな脅威となり、世界各国で防止対策がとられた<ref name=hijacking-jk/>。 |

|||

[[アメリカ合衆国]]で最初の航空機ハイジャックは1961年5月1日に発生した<ref name=britanica/>。{{仮リンク|フロリダ・キーズ・マラソン空港|en|Florida Keys Marathon Airport}}から[[キーウェスト国際空港]]へ向かっていた旅客機が乗っ取られ、[[キューバ]]へ向かうよう要求された<ref name=britanica/><ref name=asn-19610501-0>{{ASN accident|id=19610501-1 |title=ASN Aircraft accident Convair CV-440 registration unknown |accessdate=2017-12-12}}</ref>。当時、カリブ海の小国キューバでは[[ラテンアメリカ]]で最初の社会主義革命である[[キューバ革命]]が進行しており、アメリカとの国交断絶を経て社会主義宣言を行っていた{{sfn|浅野|1989|p=45}}<ref>{{Citation |last=加茂 |first=雄三 |contribution=キューバ革命 |title=日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib |publisher=小学館 |url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=1001000063721 |accessdate=2018-01-21}}</ref>。このような情勢下でアメリカで差別や貧困に苦しんでいたキューバ移民は、祖国に帰るためにハイジャックに走った{{sfn|浅野|1989|p=45}}。1968年から1973年頃までキューバへ向かうハイジャックがあまりに多発したことで「キューバ急行」という新語が生まれるほどだった{{sfn|浅野|1989|p=45}}。 |

|||

キューバ革命は南米の[[コロンビア]]の反政府左翼組織も刺激し、[[コロンビア革命軍]]や[[民族解放軍 (コロンビア)|民族解放軍]]の活動が活発化した{{sfn|稲坂|2006|p=109}}。[[バランキージャ]]から[[サンアンドレス島]]へ飛行注の旅客機が1967年8月6日にハイジャックされたのを最初に、コロンビアからもキューバ行きを要求するハイジャックが多発した{{sfn|ゲロー|1997|p=20}}{{sfn|稲坂|2006|pp=109–111}}。 |

|||

1960年代から1970年代にかけ、国際民間航空機関 (International Civil Aviation Organization; ICAO) において航空機にまつわる犯罪を防止するための3つの国際条約が作られ、国際協力体制の法的枠組みの構築が図られた{{sfn|浅野|1989|p=35}}<ref name=mofa/>。この3条約とは、1963年の「[[航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約]]」(東京条約)、1970年の「[[航空機の不法な奪取の防止に関する条約]]」(ヘーグ条約)、1971年の「民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」(モントリオール条約)である{{sfn|浅野|1989|p=35}}。 |

|||

=== 政治的ハイジャックの衝撃 === |

|||

東京条約では、主に飛行中の航空機内で行われた犯罪や航空機の安全を害する行為に対する裁判管轄権や、これら犯罪等を取り締まるための機長の権限を定められた |

|||

1940年代から1950年代に発生したハイジャックの大半は逃亡や亡命目的であった{{sfn|ゲロー|1997|p=9}}。[[第三世界]]の国々で発生した数件を除いて、ほとんど平和的に解決していた{{sfn|ゲロー|1997|pp=9, 59}}。これまで西側諸国では死者を伴うハイジャックが起きていなかった{{sfn|ゲロー|1997|p=59}}。しかし1950年代に入ると武装集団やゲリラの影響が見られるハイジャックが発生し始めた{{sfn|ゲロー|1997|p=59}}。 |

|||

{{sfn|浅野|1989|p=41}}。東京条約の制定当時はハイジャック発生件数はそれほど多くなく、同条約ではハイジャックは主たる規制対象とは捉えられていなかった{{sfn|浅野|1989|p=41}}。 |

|||

政治的ハイジャックを世界に印象付けたのはパレスチナ・ゲリラが最初だった{{sfn|稲坂|2006|pp=48–49}}。1948年の[[イスラエル]]建国で[[パレスチナ人]]は故郷を追われ、周辺のアラブ諸国で難民として暮らしていた{{sfn|稲坂|2006|p=48}}。1967年に[[第三次中東戦争]]が勃発し、アラブ諸国の正規軍は短期間でイスラエルに敗れた{{sfn|稲坂|2006|p=48}}。パレスチナ難民は自力で故郷を取り戻すべくゲリラ戦を展開した{{sfn|稲坂|2006|p=48}}。1968年7月23日、[[マルクス・レーニン主義]]を掲げる[[パレスチナ解放人民戦線]] (PFLP) が、イスラエルの[[テルアビブ]]に向かっていた[[エル・アル航空]]の旅客機を乗っ取り[[アルジェ]]に着陸させた{{sfn|稲坂|2006|p=49}}([[エル・アル航空426便ハイジャック事件]])。パレスチナ・ゲリラは、イスラエルの権威を失墜させると同時にアメリカのイスラエル支援を非難し、パレスチナ難民の窮状を世界に訴える手段としてハイジャックを利用したのである{{sfn|稲坂|2006|p=49}}。この事件は、政治的ハイジャックが世界各地に飛び火するきっかけとなった{{sfn|稲坂|2006|p=49}}。 |

|||

=== ハイジャック防止対策の始まり === |

|||

航空機ハイジャックの発生件数は1968年から急増し<ref name=hijacking-jk/>、1969年と1970年には年間80件を超えるハイジャックが発生した{{sfn|稲坂|2006|pp=38–39}}。ハイジャックは航空会社にとって大きな脅威となり、世界各国で防止対策がとられた<ref name=hijacking-jk/>。 |

|||

アメリカではハイジャックの罰則を定めた法案が1961年に施行され、同法では死刑が最高刑とされた{{sfn|稲坂|2006|p=47}}。さらに、世界に先駆けて1968年からアメリカではハイジャック防止を目的とした手荷物検査が開始された{{sfn|稲坂|2006|p=47}}。最も被害の多かった[[イースタン航空]]では、1969年10月から[[金属探知機]]と手荷物検査を組み合わせたハイジャック防止システムを導入し、[[トランス・ワールド航空]]や[[パンアメリカン航空]]もこれに続いた{{sfn|稲坂|2006|p=47}}。 |

|||

1970年には、日本で最初のハイジャック事件となる「[[よど号ハイジャック事件]]」が発生した{{sfn|稲坂|2006|p=53}}。この事件を受けて同年に[[航空機の強取等の処罰に関する法律]](ハイジャック処罰法、航空機強取法)が成立し、日本でも搭乗前の手荷物検査が開始された{{sfn|稲坂|2006|p=135}}{{sfn|浅野|1989|p=42}}。1977年に[[日本赤軍]]による[[ダッカ日航機ハイジャック事件]]が発生した後には、防止対策が強化されて持ち込み手荷物の制限が行われている<ref name=hijacking-jk/>。 |

|||

=== ハイジャック防止の国際条約 === |

|||

国際協力体制の法的枠組みの構築も図られ、1960年代から1970年代にかけて国際民間航空機関 (International Civil Aviation Organization; ICAO) において航空機にまつわる犯罪を防止するための3つの国際条約が作られた{{sfn|浅野|1989|p=35}}<ref name=mofa-icao/>。この3条約とは、1963年の「[[航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約]]」(東京条約)、1970年の「[[航空機の不法な奪取の防止に関する条約]]」(ヘーグ条約)、1971年の「[[民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約]]」(モントリオール条約)である{{sfn|浅野|1989|p=35}}。 |

|||

東京条約では、主に飛行中の航空機内で行われた犯罪や航空機の安全を害する行為に対する裁判管轄権や、これら犯罪等を取り締まるための機長の権限などが定められた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。東京条約の制定当時はハイジャック発生件数はそれほど多くなく、同条約ではハイジャックは主たる規制対象とは捉えられていなかった{{sfn|浅野|1989|p=41}}。 |

|||

しかし、同条約が発効した1969年にはハイジャックの発生件数が急増しており、同条約では対処しきれなくなっていた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。そこで、1970年に作成されたヘーグ条約では、ハイジャックの防止を主たる目的とし、東京条約では不十分だった点が強化された{{sfn|浅野|1989|p=47}}。同条約では航空機の不法奪取等を犯罪と認め、ハイジャック犯に重い刑罰を科すことを締約国に義務付けたほか、犯人引き渡しに関する規定が定められた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。 |

しかし、同条約が発効した1969年にはハイジャックの発生件数が急増しており、同条約では対処しきれなくなっていた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。そこで、1970年に作成されたヘーグ条約では、ハイジャックの防止を主たる目的とし、東京条約では不十分だった点が強化された{{sfn|浅野|1989|p=47}}。同条約では航空機の不法奪取等を犯罪と認め、ハイジャック犯に重い刑罰を科すことを締約国に義務付けたほか、犯人引き渡しに関する規定が定められた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。 |

||

さらに、1971年に作成されたモントリオール条約では、ハイジャック以外の民間航空の安全に対する一定の不法 |

さらに、1971年に作成されたモントリオール条約では、ハイジャック以外の民間航空の安全に対する一定の不法行為を犯罪とし、その犯人の処罰及び引き渡し等について規定された{{sfn|浅野|1989|p=41}}<ref name=mofa-icao/>。同条約では、飛行中だけでなく、業務中の航空機や航空施設に対する破壊や安全を損なう行為についても重い刑罰を科すよう締約国に義務付けた{{sfn|浅野|1989|p=41}}。さらに、裁判権の広範囲な設定や犯人の引き渡しについても規定されている{{sfn|浅野|1989|p=41}}。ヘーグ条約やモントリオール条約では、締約国の何れかにおいて犯人を処罰する体制を確立し、犯入に逃げ込み場を作らないという一種の世界主義的な考え方が導入されている{{sfn|浅野|1989|pp=35, 41}}。 |

||

これらの |

これらの対策にも関わらずキューバ行きのハイジャックに悩まされたアメリカは、1973年に、国交を断絶中のアメリカとキューバは航空機や船舶の不法奪取及びその他の犯罪に関する協定を結んだ{{sfn|浅野|1989|p=47}}。この協定は、ハイジャック犯人だけをキューバに引き渡し、機体と乗客は速やかに帰国させるというものであった{{sfn|浅野|1989|p=47}}。この協定は、不法奪取行為を防止する実効性を発揮したと評価されている{{sfn|浅野|1989|p=41}}。 |

||

その後1978年には、[[西ドイツ]]の[[ボン]]で開催された[[第4回先進国首脳会議]]において「航空機ハイジャックに関する声明」(ボン声明)が発せられ、国際テロ活動と闘うため参加国が共同して対抗措置をとる決意が表明された<ref name=mofa-bonn>{{Cite web |title=4 ボン サミット - 航空機のハイジャックに関する声明 |publisher=[[外務省]] |url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/bonn78/j04_b.html |accessdate=2018-02-04}}</ref><ref name=mlit>{{Cite web |title=4 日本航空(株)寄航の外国空港におけるハイジャック防止体制の強化 |publisher=[[国土交通省]] |url=http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa53/ind100307/004.html |accessdate=2018-02-04}}</ref>。この声明では、犯人の引渡しや訴追を拒絶する国あるいはハイジャック機を返還しない国に対して、航空機の運航を中止することが述べられた<ref name=mofa-bonn/><ref name=mlit/>。また、声明中で参加国以外への参加も呼びかけている<ref name=mlit/>。 |

|||

1988年には、モントリオール条約を補足する議定書として「千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書」(空港不法暴力行為防止議定書)が採択された{{sfn|安藤|2014|p=38}}。1980年代に空港におけるテロ事件が増加したことを受けて、国際空港の安全を損なう一定の暴力行為を犯罪と定め、犯人の処罰のための措置が規定された{{sfn|安藤|2014|p=38}}。 |

|||

=== 国際テロ対策条約 === |

|||

この頃、[[プラスチック爆弾]]を用いた航空機爆破事件が相次いだ{{sfn|安藤|2014|pp=41–42}}。1987年には、[[大韓航空機爆破事件]]が発生し、[[ボーイング707]]が爆破され搭乗者全員の115人が死亡した<ref name=asn-19871129-0>{{ASN accident |id=19871129-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 707-3B5C HL7406 Tavoy, Myanmar (Andaman Sea) |accessdate=2017-12-15}}</ref>。1988年には、[[パンアメリカン航空103便爆破事件]]が発生し、[[パンアメリカン航空]]の[[ボーイング747]]が爆破され、搭乗者259人全員と地上で巻き込まれた11人が死亡した<ref name=asn-19881221-0>{{ASN accident |id=19881221-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 747-121A N739PA Lockerbie |accessdate=2017-12-15}}</ref>。1989年には[[UTA航空772便爆破事件]]が発生し、フランスの[[UTA]]の[[マクドネル・ダグラス DC-10|マクドネル・ダグラスDC-10]]が爆破され、搭乗者全員の170人が死亡した<ref name=asn-19890919-1>{{ASN accident |id=19890919-1 |title=ASN Aircraft accident McDonnell Douglas DC-10-30 N54629 Ténéré desert}}</ref>。 |

|||

その間、[[国際連合]]においても国際テロ事件を対象とした2件の条約が採択されている。 |

|||

これらの事件、特にパンアメリカン航空103便爆破事件を直接的な契機として、ICAOにより「[[可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約]]」(可塑性爆薬探知条約)が作成された{{sfn|安藤|2014|pp=41–42}}。この条約では、可塑性爆薬への探知剤の添加等の措置を締約国に義務づけている<ref name=mofa/>。 |

|||

まず「[[国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約]]」(国家代表等犯罪防止処罰条約)が1973年に採択され1977年に発効した{{sfn|安藤|2014|p=35}}。この条約は、国家元首や外交官といった「国際的 に保護される者」の誘拐や殺害事件が増加したことを受けて、それらの行為を犯罪と定め、犯人の処罰や引き渡し等について規定している{{sfn|安藤|2014|pp=35–36, 109}}<ref name=mofa-terro/>。 |

|||

1990年代になると、組織的で大規模なテロ活動の背後にある資金源を断つ必要性が認識されるようになった{{sfn|安藤|2014|p=44}}。既存の条約では資金供与について明示的に扱われていないことを踏まえ、1999年、国連において[[テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約]]が採択された{{sfn|安藤|2014|p=44}}。この条約では、テロ行為の準備行為となる資金提供や収集自体を犯罪と定め、そうした行為を行った者の訴追や処罰することでテロ行為を防止することが図られた{{sfn|安藤|2014|p=45}}。当初、この条約に対して署名や批准を行うことに消極的な国が少なくなかった{{sfn|安藤|2014|pp=44–45}}。しかし、2001年に[[アメリカ同時多発テロ事件]]が発生し、その実行犯へ[[ウサーマ・ビン・ラーディン]]が資金提供を行なっていた疑いが強まり、テロ活動の資金への関心が高まった{{sfn|安藤|2014|pp=44–45}}。 |

|||

続いて「[[人質をとる行為に関する国際条約]]」(人質行為防止条約)が1979年に採択され1983年に発効した{{sfn|安藤|2014|p=35}}。1970年代に[[ミュンヘンオリンピック事件]]や大使館占拠事件、{{仮リンク|OPEC本部襲撃事件|en|OPEC siege}}といった人質行為を伴うテロ事件が増加したことを受け、これらの人質をとる行為を防止するための条約である{{sfn|安藤|2014|p=35}}。国際的なテロリズムとして行われる人質を取る行為を犯罪と定め、その犯人の処罰や引渡し等が規定している{{sfn|安藤|2014|pp=35–36}}<ref name=mofa-terro/>。 |

|||

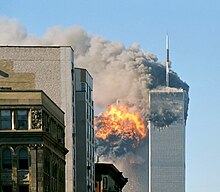

[[File:UA Flight 175 hits WTC south tower 9-11 edit.jpeg|thumb|ユナイテッド航空175便が世界貿易センタービル南棟に突入した瞬間]] |

|||

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件は、史上最大の犠牲者を出したハイジャック事件となった<ref name=britanica/>。テロリストがアメリカで4機の旅客機を乗っ取り自爆攻撃を行なった事件である<ref name=britanica/>。 |

|||

1980年代に空港におけるテロ事件が増加したことを受けて、モントリオール条約を補足する議定書として「千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書」(空港不法暴力行為防止議定書)が作成され{{sfn|安藤|2014|p=38}}。この議定書は国際空港の安全を損なう一定の暴力行為を犯罪と定め、犯人の処罰のための措置が規定したもので、1988年に採択され翌年発効した{{sfn|安藤|2014|p=38}}。 |

|||

[[アメリカン航空11便テロ事件|アメリカン航空11便]]と[[ユナイテッド航空175便テロ事件|ユナイテッド航空175便]]は、ハイジャックされて[[ワールドトレードセンター (ニューヨーク)|ワールドトレードセンター]]のノースタワーとサウスタワーにそれぞれ突入した<ref name=asn-20010911-0>{{ASN accident |id=20010911-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 767-223ER N334AA New York, NY |accessdate=2017-12-15}}</ref><ref name=asn-20010911-1>{{ASN accident |id=20010911-1 |title=ASN Aircraft accident Boeing 767-222 N612UA New York, NY |accessdate=2017-12-15}}</ref>。航空機の衝突後にタワーは相次いで崩壊し、両機の搭乗者全員と地上で巻き込まれた犠牲者を合わせて約3,000人が死亡した<ref name=asn-20010911-0/><ref name=asn-20010911-1/>。なお、衝突と倒壊は短時間で発生しており、2機それぞれの犠牲者数を特定することは困難である<ref name=asn-20010911-0/><ref name=asn-20010911-1/>。 |

|||

この頃、[[プラスチック爆弾]]を用いた航空機爆破事件が相次いだ{{sfn|安藤|2014|pp=41–42}}。1987年には、[[大韓航空機爆破事件]]が発生し、[[ボーイング707]]が爆破され搭乗者全員の115人が死亡した<ref name=asn-19871129-0>{{ASN accident |id=19871129-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 707-3B5C HL7406 Tavoy, Myanmar (Andaman Sea) |accessdate=2017-12-15}}</ref>。1988年には、[[パンアメリカン航空103便爆破事件]]が発生し、[[パンアメリカン航空]]の[[ボーイング747]]が爆破され、搭乗者259人全員と地上で巻き込まれた11人が死亡した<ref name=asn-19881221-0>{{ASN accident |id=19881221-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 747-121A N739PA Lockerbie |accessdate=2017-12-15}}</ref>。1989年には[[UTA航空772便爆破事件]]が発生し、フランスの[[UTA]]の[[マクドネル・ダグラス DC-10|マクドネル・ダグラスDC-10]]が爆破され、搭乗者全員の170人が死亡した<ref name=asn-19890919-1>{{ASN accident |id=19890919-1 |title=ASN Aircraft accident McDonnell Douglas DC-10-30 N54629 Ténéré desert}}</ref>。これらの事件、特にパンアメリカン航空103便爆破事件を直接的な契機として、ICAOにより「[[可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約]]」(可塑性爆薬探知条約)が作成された{{sfn|安藤|2014|pp=41–42}}。この条約では、可塑性爆薬への探知剤の添加等の措置を締約国に義務づけている<ref name=mofa-bonn/>。 |

|||

=== 史上最悪のハイジャック事件 === |

|||

2010年には、最近のテロ防止関連条約に共通に取り入れられている規定をモントリオール条約やヘーグ条約に導入するため、「[[国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約]]」(北京条約)および「航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書」(北京議定書)が作成された<ref name=mofa/>。 |

|||

1970年代には390件に達したハイジャックの発生件数は、1980年代に284件、1990年代には263件と減少傾向を示していた{{sfn|稲坂|2006|p=40}}。 |

|||

1990年代になると、組織的で大規模な[[テロリズム|テロ活動]]の背後にある資金源を断つ必要性が認識されるようになった{{sfn|安藤|2014|p=44}}。既存の条約では資金供与について明示的に扱われていないことを踏まえ、1999年、国連において[[テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約]]が採択された{{sfn|安藤|2014|p=44}}。この条約では、テロ行為の準備行為となる資金提供や収集自体を犯罪と定め、そうした行為を行った者を訴追や処罰することでテロ行為を防止することを狙いとした{{sfn|安藤|2014|p=45}}。当初、この条約に対して署名や批准を行うことに消極的な国が少なくなかった{{sfn|安藤|2014|pp=44–45}}。しかし、2001年に[[アメリカ同時多発テロ事件]]が発生し、[[ウサーマ・ビン・ラーディン]]が事件の実行犯たちへ資金提供を行なっていた疑いが強まり、テロ活動の資金源に対する関心が高まった{{sfn|安藤|2014|pp=44–45}}。 |

|||

{{Main2|個々のハイジャック事件の詳細|航空機ハイジャック事件の一覧}} |

|||

[[File:UA Flight 175 hits WTC south tower 9-11 edit.jpeg|thumb|ユナイテッド航空175便が世界貿易センタービル南棟に突入した瞬間]] |

|||

== ハイジャック防止のための取り組み == |

|||

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件(以下、9.11事件)は、史上最大の犠牲者を出したハイジャック事件となった<ref name=britanica/>。[[テロリスト]]がアメリカで4機の旅客機を乗っ取り自爆攻撃を行なった事件である<ref name=britanica/>。 |

|||

[[1970年代]]初頭に過激派などによるハイジャックが頻繁に起きるようになり、各国はその対応に追われ、空港での[[セキュリティチェック]]の強化やハイジャックに対応した[[特殊部隊]]の創設などを行った。また、1978年、[[西ドイツ]]の[[ボン]]で開催された[[第4回先進国首脳会議]]では、「航空機ハイジャックに関する声明(ボン声明)」が採択された。 |

|||

[[アメリカン航空11便テロ事件|アメリカン航空11便]]と[[ユナイテッド航空175便テロ事件|ユナイテッド航空175便]]は、ハイジャックされて[[ワールドトレードセンター (ニューヨーク)|ワールドトレードセンター]]のノースタワーとサウスタワーにそれぞれ突入した<ref name=asn-20010911-0>{{ASN accident |id=20010911-0 |title=ASN Aircraft accident Boeing 767-223ER N334AA New York, NY |accessdate=2017-12-15}}</ref><ref name=asn-20010911-1>{{ASN accident |id=20010911-1 |title=ASN Aircraft accident Boeing 767-222 N612UA New York, NY |accessdate=2017-12-15}}</ref>。航空機の衝突後にタワーは相次いで崩壊し、両機の搭乗者全員と地上で巻き込まれた犠牲者を合わせて約3,000人が死亡した<ref name=asn-20010911-0/><ref name=asn-20010911-1/>{{refnest|group="注釈"|name=wtc_note|なお、衝突と倒壊は短時間で発生しており、2機それぞれの犠牲者数を特定することは困難である<ref name=asn-20010911-0/><ref name=asn-20010911-1/>。}}。同じ頃ハイジャックされた[[アメリカン航空77便テロ事件|アメリカン航空77便]]は、[[アメリカ国防総省]]の[[ペンタゴン]]に突入した<ref name=asn-20010911-3>{{ASN accident |id=20010911-3 |title=ASN Aircraft accident Boeing 757-223 N644AA Washington, DC |accessdate=2017-12-15}}</ref>。衝突により爆発炎上し、搭乗者64人全員と地上の125人が死亡した<ref name=asn-20010911-3/>。[[ユナイテッド航空93便テロ事件|ユナイテッド航空93便]]も同様にハイジャックされ、機体の操縦を奪われたが、乗客たちの抵抗により犯人の意図した目標へ到達する前に墜落した<ref name=20010911-2>{{ASN accident |id=20010911-2 |title=ASN Aircraft accident Boeing 757-222 N591UA Shanksville, PA |accessdate=2017-12-15}}</ref>。同便では、搭乗者44人全員が死亡した<ref name=20010911-2/>。 |

|||

=== 9.11後の対策強化 === |

|||

これまでのハイジャック事件では犯人が生き延びることが前提であったが、9.11事件においてハイジャッカーは最初から自爆を目的としていた{{sfn|稲坂|2006|p=145}}。このことは、ハイジャック対策の考え方を根本から揺るがした{{sfn|稲坂|2006|p=145}}。 |

|||

この事件を受けて、アメリカではテロ対策の大幅な強化が図られた{{sfn|稲坂|2006|p=142}}。まず同年10月には異例の速さで[[米国愛国者法]]が成立した{{sfn|稲坂|2006|p=142}}。この法律は電話の盗聴やインターネット通信記録の押収など規制当局の権限を大幅に拡大するものであり、経済の自由やプライバシーを侵害するという反対意見が出され議論となった{{sfn|稲坂|2006|pp=142–143}}。続いて11月には、{{仮リンク|航空および運輸安全法|en|Aviation and Transportation Security Act}}が発効した{{sfn|稲坂|2006|pp=145–146}}。この法律は、[[運輸保安庁]]の設置や空港における手荷物検査体制の強化、航空機の操縦室のドアの強化、航空保安官の警乗などについて定めている{{sfn|稲坂|2006|pp=145–146}}。 |

|||

日本においては、国内初のハイジャック事件である「[[よど号ハイジャック事件]]」が発生した時点では、ハイジャック自体を処罰する法律は存在していなかった。このため、この事件を受けて東京条約を批准した後、[[航空機の強取等の処罰に関する法律]]、いわゆる「ハイジャック防止法」が成立し施行された{{sfn|浅野|1989|p=42}}。1977年に[[日本赤軍]]による[[ダッカ日航機ハイジャック事件]]が発生した後には、防止対策が強化されて持ち込み手荷物の制限が行われるようになった<ref name=hijacking-jk/>。また、1978年3月に新東京国際空港は日本発のハイジャック防止組織として[[成田国際空港]]に財団法人[[空港保安事業センター]]を開設した(なお、センターの本部は[[東京国際空港]]にある)。 |

|||

9.11事件の際にアメリカでは、[[アメリカ合衆国運輸省|運輸省]]管理下の[[アメリカ沿岸警備隊|沿岸警備隊]]、[[アメリカ合衆国財務省|財務省]]管轄の[[アメリカ合衆国シークレットサービス|シークレットサービス]]、[[アメリカ合衆国司法省|司法省]]所属の{{仮リンク|アメリカ合衆国国境警備隊|en|United States Border Patrol}}などの機関の連携がとれず批判の対象となったため、これら関係機関を統合した[[アメリカ合衆国国土安全保障省|国土安全保障省]]が新設された{{sfn|稲坂|2006|pp=143–144}}。2002年に行われた国土安全保障省の設立は、1947年の[[アメリカ国防総省]]設立以来の最大の組織改編とも言われる{{sfn|稲坂|2006|p=144}}。 |

|||

[[1980年代]] - [[1990年代]]にはその勢いは一時的に収まったものの、[[アメリカ合衆国]]で2001年9月11日、ハイジャックされた航空機による[[アメリカ同時多発テロ事件]]が発生したことから、ハイジャックの防止は再び世界的課題となった。各国の空港で手荷物・身体検査・[[本人確認]]の徹底や乗客名簿の公安当局への提出、鋏付き[[ソーイングキット]]やミニ[[爪切り]]などあらゆる“刃が付いた・棒状鋼”の機内持ち込み禁止、果ては[[機内食]]の[[カトラリー]](スプーン・フォーク・ナイフ)がスチール製から樹脂製へ変更される<ref>[[エコノミークラス]]のみ。[[ビジネスクラス]]や[[ファーストクラス]]では現在もステンレスを採用している航空会社もある。</ref>など、警備が大幅に強化されるようになった。 |

|||

ICAOにおいても航空保安の強化について議論され、2002年7月に新しい国際ルールが適用された{{sfn|川久保|2010|p=31}}。新しいルールには操縦室ドアを強化する安全基準や航空保安官の警乗、空港内の立ち入り規制などが含まれ、さらにこれらの国際標準を国内線にも適用することが求められるようになった{{sfn|川久保|2010|p=31}}{{sfn|稲坂|2006|pp=149–150}}。 |

|||

2007年2月23日、[[アメリカ合衆国国土安全保障省]]は、人間1人の全身を透視出来る、大型全身[[X線]]スキャナを空港に試験導入(被検者は金属探知で異状ありとされた人物に限るという)。これにより危険物持込や薬物密輸阻止に資するとしているが、[[アメリカ自由人権協会]]は「搭乗予定者を裸に剥くも同然であり人権侵害」として、議会に完全実施の禁止措置を要請している。一方[[イギリス]]では、2010年1月以降、[[ロンドン・ヒースロー空港]]を始めとする全ての空港に全身スキャナーを導入、搭乗者に搭乗前通過を義務付けている。 |

|||

2010年には、最近のテロ防止関連条約に共通に取り入れられている規定をモントリオール条約やヘーグ条約に導入するため、ICAOにより「[[国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約]]」(北京条約)および「航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書」(北京議定書)が作成された<ref name=mofa-icao/>。 |

|||

ハイジャックに対応する保安要員として、[[スカイマーシャル]]が搭乗する国もある。アメリカ([[連邦航空保安局]])やイスラエルにおいては、ハイジャックに際してはスカイマーシャルに犯人への対処を任せつつ、[[パイロット (航空)|パイロット]]は強化ドアに護られた[[旅客機のコックピット|コックピット]]に篭って、一刻も早く機体を緊急着陸させることとなっている。 |

|||

アビエーション・セーフティー・ネットワークの統計によると、軍用機やプライベート機を除くハイジャックの発生件数は、2003年以降は年間10件未満で推移している<ref>{{Cite web |title=Aviation Safety Network > Statistics > By period > airliner hijackings |url=https://aviation-safety.net/statistics/period/stats.php?cat=H2 |accessdate=2018-02-17}}</ref>。 |

|||

航空機の奪取や航空機内での犯罪に関しては、各国とも重大な事案と認識されており、その対応に関して以下で掲げた複数の国際条約が制定されている。なお、冒頭の西暦年は作成もしくは採択された年を示す。 |

|||

* 1963年: [[航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約]](航空機内の犯罪防止条約、東京条約) |

|||

* 1970年: [[航空機の不法な奪取の防止に関する条約]](航空機不法奪取防止条約、ハーグ条約) |

|||

* 1971年: [[民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約]](民間航空不法行為防止条約、モントリオール条約) |

|||

* 1979年: [[人質をとる行為に関する国際条約]](人質行為防止条約) |

|||

* 1988年: [[民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約#モントリオール議定書|1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書]](空港不法暴力行為防止議定書、モントリオール議定書) |

|||

* 2010年: [[国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約]](北京条約) |

|||

== ハイジャックを扱った作品 == |

== ハイジャックを扱った作品 == |

||

| 109行目: | 176行目: | ||

== ハイジャック派生の言葉一覧 == |

== ハイジャック派生の言葉一覧 == |

||

[[日本]]においては「Hi」を「高い」すなわち航空路や航空機、「jack」を「乗っ取り」の意味と勘違いして、「[[バスジャック]]」「[[電波ジャック]]」「番組ジャック」など多数の「○○ジャック」という[[和製英語]]が生まれることになった。ただし、英語圏においても若者の間で自動車乗っ取りを「カージャック (carjacking)」、海上での乗っ取り行為 (Maritime hijacking) を稀に「[[シージャック]] (seajacking)」と短縮表記する例も見られはじめてる<ref>{{Cite news|title=Reagan Slips On Seajacking|newspaper=Los Angeles Times|date=1985-10-11|author=Howard Rosenberg|url=http://articles.latimes.com/1985-10-11/entertainment/ca-17304_1_president-ronald-reagan|language=en|accessdate=2017-11-25}}</ref>。 |

|||

=== 犯罪・不正行為 === |

=== 犯罪・不正行為 === |

||

* [[シージャック]] - 運航中の[[船舶]]を奪取する行為。 |

* [[シージャック]] - 運航中の[[船舶]]を奪取する行為。 |

||

| 121行目: | 190行目: | ||

* メディアジャック(テレビジャック、サイトジャック) - [[メディア (媒体)|メディア]]を単独で買い占める手法。[[宣伝]][[広告]]としても用いられる。上記の電波ジャックもこの意で使用される場合がある。 |

* メディアジャック(テレビジャック、サイトジャック) - [[メディア (媒体)|メディア]]を単独で買い占める手法。[[宣伝]][[広告]]としても用いられる。上記の電波ジャックもこの意で使用される場合がある。 |

||

== 脚注 |

== 脚注 == |

||

{{Reflist|group="注釈"|30em}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|2|refs= |

{{Reflist|2|refs= |

||

<ref name=asn>{{Cite web |

|||

|title=Aviation Safety Network > ASN Aviation Safety Database |

|||

|url=https://aviation-safety.net/database/ |

|||

|accessdate=2018-01-06 |date=2018-01-07}}</ref> |

|||

<ref name=britanica>{{Citation |

<ref name=britanica>{{Citation |

||

|contribution=Hijacking |

|contribution=Hijacking |

||

| 129行目: | 206行目: | ||

|url=http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/hijacking/40425 |

|url=http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/hijacking/40425 |

||

|accessdate=2017-12-11}}</ref> |

|accessdate=2017-12-11}}</ref> |

||

<ref name=britanica-ja>{{Citation |

|||

|contribution=ハイジャック |

|||

|title=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 |

|||

|url=http://japan.eb.com/rg/article-08996600 |

|||

|accessdate=2018-01-04}}</ref> |

|||

<ref name=hijacking-jk>{{Citation |

<ref name=hijacking-jk>{{Citation |

||

| 136行目: | 219行目: | ||

|title=日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib |

|title=日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib |

||

|publisher=小学館 |

|publisher=小学館 |

||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/ |

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=1001000182227 |

||

|accessdate=2017-12-12 |

|accessdate=2017-12-12}}</ref> |

||

}}</ref> |

|||

<ref name=rhd_hijacker>{{Citation |

|||

|contribution=hi・jack・er |

|||

|title=小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib |

|||

|publisher=小学館 |

|||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=40010RH081020000 |

|||

|accessdate=2018-01-14}}</ref> |

|||

<ref name=rhd_hijack>{{Citation |

|||

|contribution=hi・jack |

|||

|title=小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib |

|||

|publisher=小学館 |

|||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=40010RH081019000 |

|||

|accessdate=2018-01-14}}</ref> |

|||

<ref name=rhd_skyjack>{{Citation |

|||

|contribution=sky・jack |

|||

|title=小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib |

|||

|publisher=小学館 |

|||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=40010RH161331000 |

|||

|accessdate=2018-01-14}}</ref> |

|||

<ref name=rhd_airpiracy>{{Citation |

|||

|contribution=áir pìracy |

|||

|title=小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib |

|||

|publisher=小学館 |

|||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=40010RH003757000 |

|||

|accessdate=2018-01-21}}</ref> |

|||

<ref name= japan_hijack>{{Citation |

|||

|contribution=ハイ‐ジャック |

|||

|title=日本国語大辞典 / JapanKnowledge Lib |

|||

|publisher=小学館 |

|||

|url=http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=40010RH081019000 |

|||

|accessdate=2018-01-14}}</ref> |

|||

<ref name=guiness>{{Cite web |

<ref name=guiness>{{Cite web |

||

| 146行目: | 263行目: | ||

|accessdate=2017-12-10}}</ref> |

|accessdate=2017-12-10}}</ref> |

||

<ref name=mofa>{{Cite web |

<ref name=mofa-icao>{{Cite web |

||

|title=国際民間航空機関(ICAO)が作成する条約 |

|title=国際民間航空機関(ICAO)が作成する条約 |

||

|publisher=外務省 |

|publisher=外務省 |

||

| 152行目: | 269行目: | ||

|accessdate=2017-12-16 |

|accessdate=2017-12-16 |

||

}}</ref> |

}}</ref> |

||

<ref name=mofa-terro>{{Cite web |

|||

|title=テロ防止関連諸条約について |

|||

|publisher=外務省 |

|||

|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.html |

|||

|accessdate=2018-02-08 |

|||

}}</ref> |

|||

}} |

}} |

||

| 178行目: | 303行目: | ||

|ref=harv}} |

|ref=harv}} |

||

*{{Citation |

*{{Citation |

||

|last=稲坂 |first=硬一 |

|||

|title=Aviation Security Management [3 volumes] |

|||

|title=ハイジャックとの戦い : 安全運航をめざして |

|||

|publisher=交通研究協会(発売:成山堂書店) |

|||

|year=2006 |

|||

|series=交通ブックス |

|||

|number=305 |

|||

|isbn=4425777417 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=川久保 |first=文紀 |

|||

|title=空港における「移動性」の統治と「リスク管理」としての戦争 : ターゲットガバナンスとリスクガバナンスを素材として |

|||

|journal=中央学院大学法学論叢 |

|||

|issn=09164022 |

|||

|publisher=中央学院大学法学部 |

|||

|year=2010 |

|||

|volume=23 |

|||

|number=2 |

|||

|pages=90-73 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=川原 |first=英一 |

|||

|title=航空保安の国際ルール強化に向けた最近の動向--2001年9.11同時多発テロ事件後 |

|||

|journal=外務省調査月報 |

|||

|issn=04473523 |

|||

|publisher=外務省国際情報局調査室 |

|||

|year=2002 |

|||

|volume=2002 |

|||

|number=2 |

|||

|pages=63-92 |

|||

|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/02_2_3.pdf |

|||

|accessdate=2018-02-10 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=工藤 |first=聡一 |

|||

|title=航空旅客情報のプロファイリングとプライバシー |

|||

|journal=電気通信普及財団 研究調査助成報告書 |

|||

|year=2016 |

|||

|number=31 |

|||

|url=https://www.taf.or.jp/files/items/577/File/007.pdf |

|||

|accessdate=2018-02-18 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=ゲロー |first=デイビッド |

|||

|others=清水保俊(訳) |

|||

|title=航空テロ : 1930年から現在までの「航空犯罪」記録集 : ハイジャック、破壊工作、撃墜など民間機を襲った事件の記録と検証 |

|||

|publisher=イカロス出版 |

|||

|year=1997 |

|||

|isbn=4871491277 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=林 |first=高正 |

|||

|title=みんなで支える航空保安 |

|||

|journal=セイフティ・エンジニアリング |

|||

|year=2014 |

|||

|volume=41 |

|||

|number=4 |

|||

|pages=4–9 |

|||

|url=http://www.i-s-l.org/shupan/pdf/se177_open.pdf |

|||

|accessdate=2018-02-10 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|title=Aircraft Hijacking: Its Cause and Cure |

|||

|last=Evans |first=Alona E |

|||

|journal=American Journal of International Law |

|||

|volume=63 |

|||

|number=4 |

|||

|pages=695–710 |

|||

|year=1969 |

|||

|publisher=Cambridge University Press |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|author=ICAO |

|||

|contribution=Operation of aircraft, Part I – International Commercial Air Transport – Aeroplanes, |

|||

|title=Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation |

|||

|edition=Tenth |

|||

|year=2016 |

|||

|url=https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/international-air-law-moot-court/annex-6_part-i.pdf |

|||

|accessdate=2018-02-13 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|title=Current Developments in Air and Space Law |

|||

|editor-last=Singh |editor-first=Ranbir |

|||

|editor2-last=Rao |editor2-first=Srikrishna Deva |

|||

|editor3-last=Kaul |editor3-first=Sanat |

|||

|isbn=9788192363844 |

|||

|year=2012 |

|||

|publisher=National Law University Press |

|||

|url=http://nludelhi.ac.in/download/publication/2015/Current%20Developments%20in%20Air%20and%20Space%20Law.pdf |

|||

|accessdate=2018-02-13 |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|last=Thomas |first=Andrew R. |

|last=Thomas |first=Andrew R. |

||

|title=Aviation Security Management [3 volumes] |

|||

|isbn=978–0–313–34652–1 |

|isbn=978–0–313–34652–1 |

||

|series=Praeger Security International |

|series=Praeger Security International |

||

|year=2008 |

|year=2008 |

||

|publisher=ABC-CLIO |

|publisher=ABC-CLIO |

||

|language=English |

|||

|ref=harv}} |

|||

*{{Citation |

|||

|author1=US Dept of Transportation |

|||

|author2=Federal Aviation Admin |

|||

|author3=United States of America |

|||

|title=Aircraft Hijackings and Other Criminal Acts Against Civil Aviation Statistical and Narrative Reports |

|||

|year=1983 |

|||

|language=English |

|||

|type=PDF |

|||

|url=https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=91941 |

|||

|accessdate=2018-01-07 |

|||

|ref=harv}} |

|ref=harv}} |

||

{{航空事故}} |

{{航空事故}} |

||

{{Portal bar|航空|災害|テロリズム}} |

|||

{{DEFAULTSORT:はいしやつく}} |

{{DEFAULTSORT:はいしやつく}} |

||

[[Category:航空]] |

[[Category:航空]] |

||

2018年2月26日 (月) 22:00時点における版

| テロリズム |

|---|

|

|

ハイジャック(英語: hijack、hijacking)とは、不法に輸送機関や貨物の強奪や乗っ取りを行うことである。特に航空機に対する行為に用いられ、日本の法律用語では「航空機強取」や「航空機不法奪取」と言う。以下、本項でも航空機ハイジャックを中心に扱う。

ハイジャックの手段には、武器などによる脅迫や威嚇・詐術などがある。ハイジャックの目的には、逃亡や亡命、金品の強奪や身代金要求、何らかの政治的意図の遂行などが挙げられる。また、心神喪失状態にあった者が起こした目的がはっきりしない事件もある。

ハイジャックを防止するために様々な対策が複合的にとられている。ハイジャック対策は国や空港・航空会社によって差異はあるが、国際条約により加盟各国による協調体制が構築されている。凶器や危険物が航空機に持ち込まれないよう規制されており、空港では手荷物検査などが行われている。機上では航空保安官が警乗し、ハイジャッカーの進入を阻止するよう操縦室のドアは強化されている。

ハイジャックの発生件数は資料により異なる。旧東側諸国で発生した事件ははっきり分かっていないものもある[1]。本項では、稲坂 (2006)[注釈 1]および「アビエーション・セーフティー・ネットワーク」 (Aviation Safety Network; ASN) [2]を主に参照する。ASNのデータベースによると、2017年末までに1,074件の航空機ハイジャック事件が起きている[2]。

語義と語源

「ハイジャック」とは、輸送中の貨物や輸送機関そのもののを強奪したり乗っ取ったりする行為を指す。狭義では特に航空機に対して用いられる。航空機におけるハイジャックとは、乗客や乗員らが不法に航空機を奪取したりその運航を支配したりする行為であり、これらの未遂や加担行為も含まれる。ハイジャックを行う手段としては、武器や暴力などによる脅迫、あるいは威嚇や詐術などが挙げられる[3][4][5][6]。

ハイジャックの元来の意味は、乗り物そのものや運送貨物を強奪することであり、特に禁酒法が施行されていた1920年代のアメリカ合衆国で、密造酒を輸送するトラックや船舶から積荷を強奪する行為を指した[6][7]。「ハイジャック」の語源として、以下のように諸説が挙げられている。

- 強盗が運転手に拳銃を突きつけて "High Jack! !"と声をかけた事に由来するという説[7]。

- 公道に出没する追い剥ぎを意味する "highwayman" と携帯用照明で狩をする人 "jacklighter" とを合成した「ハイジャッカー」 "hijacker" という言葉が生まれ、その逆成語によるとする説[8][9]。

- 強盗が被害者を脅す文句 "Stick 'em up high, Jack." に由来するという説[8]。

このように「ハイジャック」は英語由来の言葉であり、ハイジャック行為を指す動詞を "hijack"、ハイジャックの名詞系を "hijacking"、ハイジャック犯を "hijackier" と呼ぶ[10]。特に航空機乗っ取りに対しては、"aircraft hijacking" や "air(craft) piracy" と表現することがあるほか、「スカイジャック」("skyjack", "skyjacking") とも言う[11][12][13]。日本の法律用語では「航空機強取」や「航空機不法奪取」と言う[5]。

目的別の特徴

ハイジャックの目的は様々であり、明確な目的が見出せるものとしては、逃亡・亡命目的のものや、金目当てのもの、政治的意図に基づく事件などがあげられる[14]。それ以外では、心神喪失状態にあった者などが起こした事件や、冗談のつもりがハイジャックとされた例もある[15]。

ハイジャッカーの人数は1人から複数名と様々である[16]。中には、乗客乗員18人のうち16人がハイジャックに関与した事件[17]や、操縦士自らがハイジャッカーとなった事件[18][19]もある。

主な航空機ハイジャック事件は、航空機ハイジャック事件の一覧を参照。

逃亡・亡命目的のハイジャック

自国の生活に絶望した者が外国へ脱出する手段としてハイジャックを選んだケースである[20]。発生件数が最も多く、1931年から2005年にかけてのハイジャック総数のほぼ半数を占める[20]。旧ソ連を中心とした東側諸国から西側諸国への亡命や、アメリカ合衆国から社会主義革命後のキューバへの逃避を図った事件が目立つ[21]。移動の自由が制限されていた旧東欧・社会主義国では陸の国境警備が厳しく、海は時間がかかり危険であったため、どうせ命がけなら短時間で勝負できるハイジャックを選択する人が多かった[22]。一方、アメリカからキューバへ向かったハイジャックの場合、ベトナム戦争による国民の不安が背景にあったと見られる[23]。

金目当てのハイジャック

乗客の金品や積み荷の強奪を目的としたハイジャックや、搭乗者を人質にとり身代金を脅し取ることを目的としたハイジャックである[24]。このタイプのハイジャックには、アメリカ陸軍特殊部隊群など特殊部隊の元隊員が起こした事件が目立つほか、金品や身代金を奪った犯人がパラシュートで飛び降りて逃亡する例が見られる[25]。ヘリコプターにより銀行強盗や刑務所破りを行なった事件も起きている[26]。

1971年11月24日に発生したD.B.クーパー事件では、偽名を使った男がアメリカで旅客便をハイジャックして身代金を要求した[27]。シアトル・タコマ国際空港に着陸後、犯人は乗客と一部乗員を解放し、引き換えに現金20万ドルを受け取った[27]。その後犯人は旅客機を再び離陸させ、現金と共にパラシュートで飛び降りた[27]。犯人は見つかっておらず未解決事件となっている[28]。

政治的ハイジャック

反政府ゲリラやテロ組織などの政治的意図や信念に基づいて実行されたハイジャックである[29][30]。逃亡や金品強奪のためではなく、収監されている仲間の釈放要求や政治的アピールの手段としてハイジャックが利用された[29][30]。革命や社会改革を掲げつつ身代金も要求するといった複数の目的を伴う事件も起きている[25]。また、宗教間対立に由来するハイジャック事件も政治的ハイジャックに分類される場合もある[31]。

政治的ハイジャックを行なった組織として、パレスチナ解放人民戦線 (PFLP) や日本赤軍、南米の左翼ゲリラ、イスラム原理主義組織などが挙げられる[29][30]。特に、PLFPは1970年前後に立て続けにハイジャックを行ない、狙われた西側諸国の航空会社を震撼させた[32]。その過激さは他の解放組織からも強く批判されるほどだった[32]。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件では、イスラム原理主義者が4機の旅客機をハイジャックし、乗客を道連れに自爆テロ攻撃を行ったことで約3千人もの命が奪われた[33]。

それ以外の事件

ハイジャックの中には目的がはっきりしない事件もある[34]。ハイジャック犯が精神障害や薬物依存症などの何らかの理由で一時的な心神喪失にあったと見られ、犯人が罪に問われない場合もある[35]。目的がはっきりしないハイジャックは、日本が関係した事件が目立つ[35]。

これまで挙げた何れにも該当しないケースとして、冗談のつもりの乗客の言動が冗談では済まされない事態に至った事件である[35]。機内で乗客が乗員に「爆弾が入っている」と冗談を言うなどして航空機が緊急着陸したり、その乗客が連行される騒ぎになった事件が起きている[35]。

ハイジャック防止対策

ハイジャックや航空テロを防止するため、様々な対策が複合的に講じられている[36]。安全上の観点から詳細が公表されていないものもある[37][38]。国や空港・航空会社によって対策の内容は異なる。ここでは国際民間航空機関 (ICAO) で定められている対策を中心に述べる。

第二次世界大戦後、国際民間航空の発達や国際航空運送業務の運営に関して各国が協力することを目的に、国際連合の専門機関としてICAOが設置された[39]。ICAOによってハイジャック対策のための国際条約が作成され、航空保安に関する国際標準や勧告なども定められている[40]。ICAOの取り決めは、新たなリスクに対応する形で改定が重ねられてきた[41][40]。

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件(以下、9.11事件)以降、保安措置のより確実な履行が各国に求められ、ICAOによる監査も行われるようになった[41]。かつての対策は、ハイジャッカーが生存を前提に行動するという考えに立っていた。しかし、9.11事件では最初から自爆を意図してハイジャックが行われたことで、以降ハイジャック対策は方針転換が図られた[42]。

空港での保安検査

ハイジャックを意図する人物とその企てのための凶器が機内に入るのを防ぐため、空港では保安検査が行われる[43]。

ハイジャックの凶器となりうる銃や刀剣類などは旅客機への持ち込みが禁止されている[44][45][46]。また、爆発物や発火または引火しやすいものなど航空機や搭乗者に危害を与えるおそれがある危険物は、機内への持ち込みが禁止・制限されている[44]ほか、液体物は持ち込める容量が制限されている[47][46]。

これら危険物などが機内に持ち込まれるのを防ぐため、搭乗前には、金属探知機やX線検査装置などを用いた手荷物検査が行われている[48][49]。ペットボトルに危険物が入っていないかを液体物検査装置を用いて確認する場合もある[48][49]。搭乗者が持ち込み禁止品を所持していないかを検査するため、ボディスキャナーを用いる空港もある[50][51]。ボディスキャナーにはミリ波を全身に照射するアクティブタイプと、人体が発するミリ波やテラ波を検知するパッシブタイプがあり、プライバシー保護を考慮して加工された検査結果が係員に提示される[52][51]。

貨物室へ収納される受託手荷物や貨物に対しても、危険物に対する禁止・制限措置が取られている[44][53]。受託手荷物や貨物は搭載前に、X線検査装置や爆発物検査装置などによって検査され、危険物等が機内に入るのを防いでいる[54][50]。

旅客情報のプロファイリング

テロ活動自体を予防・阻止するため、各国ではテロリストへの資金供給の抑制策を講じたり、諜報活動を行ったりしている[55]

テロリストなどの移動情報を得るため、アメリカでは自動ターゲティングシステム (Automated Targeting System; 以下ATS) が稼働しているこのシステムでは国境を超える人や貨物の情報を収集し、全米規模でテロリストなどの情報を分析している[56]。アメリカでは航空機の乗客名簿は政府に提出され、テロリスト・データベースと照合されたり、過去のテロ犯罪情報と符合されたりする[56]。その結果、安全に対するリスクが高いと判断された乗客は搭乗を拒否されたり特別な監視が行われたりする[57]。日本でも、他国から乗り入れる航空会社から乗客名簿の提供を受け、テロリストや不法入国者の入国を阻止する事前旅客情報システム (APIS) が運用されている[58]。

スカイマーシャル制度

航空保安官は武装した警官あるいは警備員であり、スカイマーシャルとも呼ばれる[59][60]。航空保安官は飛行中のハイジャックを防止することを任務とし、乗客を装い私服で旅客機に警乗する[59][61][62]。航空保安官の人数や装備・搭乗便名といった具体的内容は保安上の観点から原則非公開である[37][38]。アメリカやイスラエルの航空保安官は、拳銃を携帯していることが公表されている[63]。日本の場合は、航空保安官の正式名称も公開されていない[64]。これはその「存在自体が抑止力」という考え方による[64]。航空保安官は厳しい養成課程を修了することが求められる[65]。格闘技や拳銃の射撃といった狭い機内でハイジャッカーを制圧するための訓練を受ける[65]。

操縦室ドアの強化

旅客機の操縦室のドアには、侵入や攻撃を防ぐ対策が施されている。小火器による射撃や手榴弾の破片などに耐えられるように、防弾性のある素材が使用されている。また、力士級の大柄の男2人が体当たりしても突破できない強度を持つ[66][67]。

運航中は常に施錠されており、各操縦士席から解錠・施錠操作が可能である。そして、扉の外に不審な人物がいないか、各操縦席から監視できるようになっている。また、機内で保安上の問題が発生した際に、目立たないよう操縦士に知らせる装置を備えている[68][67]。

かつては、離着陸時などは操縦室のドアを施錠していなかった[69]。緊急時には男性のひと蹴りで外すことができ、操縦室を通って脱出することも想定されていた[69]。しかし、9.11事件を受けてアメリカ運輸省は、ハイジャッカーが容易に操縦室に侵入できたことが惨事に至ったと結論づけ、操縦室への侵入防止を優先することになった[69]。

航空機ハイジャックの歴史

初期のハイジャック

記録に残る史上初の航空機ハイジャックは、1931年2月21日にペルーのアレキパで発生した[70]。空港に着陸した郵便輸送機が革命軍により包囲され、宣伝ビラを空から撒くために飛行するよう要求された[71][72]。これを拒否したパイロットは革命軍に拘束されたが、3月2日に解放された[71]。第二次世界大戦前に発生したハイジャックはこの1件のみとされる[72]。航空機はまだ大衆に縁遠く、類似の事件が起きることはなかった[72]。

戦後最初のハイジャックは1947年7月25日に発生したとされる[72][注釈 2]。ルーマニアの将校3人が、民間機を乗っ取りトルコに亡命した[72]。ハイジャッカーに抵抗した機長は拳銃で撃たれて着陸後に死亡し、ハイジャックによる初めての犠牲者になった[72]。

1948年7月17日、史上初めてハイジャックにより旅客機が墜落した[73](キャセイ・パシフィック航空機ハイジャック事件)。この事件では、マカオから香港へ向かっていた旅客機が4人組に乗っ取られた[73]。ハイジャック犯が操縦士を射殺したため旅客機が操縦不能となり墜落した[74]。乗客3人と乗員22人が死亡し、唯一の生存者はハイジャック犯の1人であった[73]。この事件は、アジアで発生した最初の航空機ハイジャック事件でもある[75]。

逃亡・亡命ハイジャックの急増

アメリカ合衆国で最初の航空機ハイジャックは1961年5月1日に発生した[76]。フロリダ・キーズ・マラソン空港からキーウェスト国際空港へ向かっていた旅客機が乗っ取られ、キューバへ向かうよう要求された[76][77]。当時、カリブ海の小国キューバではラテンアメリカで最初の社会主義革命であるキューバ革命が進行しており、アメリカとの国交断絶を経て社会主義宣言を行っていた[78][79]。このような情勢下でアメリカで差別や貧困に苦しんでいたキューバ移民は、祖国に帰るためにハイジャックに走った[78]。1968年から1973年頃までキューバへ向かうハイジャックがあまりに多発したことで「キューバ急行」という新語が生まれるほどだった[78]。

キューバ革命は南米のコロンビアの反政府左翼組織も刺激し、コロンビア革命軍や民族解放軍の活動が活発化した[80]。バランキージャからサンアンドレス島へ飛行注の旅客機が1967年8月6日にハイジャックされたのを最初に、コロンビアからもキューバ行きを要求するハイジャックが多発した[81][82]。

政治的ハイジャックの衝撃

1940年代から1950年代に発生したハイジャックの大半は逃亡や亡命目的であった[83]。第三世界の国々で発生した数件を除いて、ほとんど平和的に解決していた[84]。これまで西側諸国では死者を伴うハイジャックが起きていなかった[85]。しかし1950年代に入ると武装集団やゲリラの影響が見られるハイジャックが発生し始めた[85]。

政治的ハイジャックを世界に印象付けたのはパレスチナ・ゲリラが最初だった[86]。1948年のイスラエル建国でパレスチナ人は故郷を追われ、周辺のアラブ諸国で難民として暮らしていた[87]。1967年に第三次中東戦争が勃発し、アラブ諸国の正規軍は短期間でイスラエルに敗れた[87]。パレスチナ難民は自力で故郷を取り戻すべくゲリラ戦を展開した[87]。1968年7月23日、マルクス・レーニン主義を掲げるパレスチナ解放人民戦線 (PFLP) が、イスラエルのテルアビブに向かっていたエル・アル航空の旅客機を乗っ取りアルジェに着陸させた[32](エル・アル航空426便ハイジャック事件)。パレスチナ・ゲリラは、イスラエルの権威を失墜させると同時にアメリカのイスラエル支援を非難し、パレスチナ難民の窮状を世界に訴える手段としてハイジャックを利用したのである[32]。この事件は、政治的ハイジャックが世界各地に飛び火するきっかけとなった[32]。

ハイジャック防止対策の始まり

航空機ハイジャックの発生件数は1968年から急増し[5]、1969年と1970年には年間80件を超えるハイジャックが発生した[88]。ハイジャックは航空会社にとって大きな脅威となり、世界各国で防止対策がとられた[5]。

アメリカではハイジャックの罰則を定めた法案が1961年に施行され、同法では死刑が最高刑とされた[23]。さらに、世界に先駆けて1968年からアメリカではハイジャック防止を目的とした手荷物検査が開始された[23]。最も被害の多かったイースタン航空では、1969年10月から金属探知機と手荷物検査を組み合わせたハイジャック防止システムを導入し、トランス・ワールド航空やパンアメリカン航空もこれに続いた[23]。

1970年には、日本で最初のハイジャック事件となる「よど号ハイジャック事件」が発生した[89]。この事件を受けて同年に航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック処罰法、航空機強取法)が成立し、日本でも搭乗前の手荷物検査が開始された[49][90]。1977年に日本赤軍によるダッカ日航機ハイジャック事件が発生した後には、防止対策が強化されて持ち込み手荷物の制限が行われている[5]。

ハイジャック防止の国際条約

国際協力体制の法的枠組みの構築も図られ、1960年代から1970年代にかけて国際民間航空機関 (International Civil Aviation Organization; ICAO) において航空機にまつわる犯罪を防止するための3つの国際条約が作られた[91][92]。この3条約とは、1963年の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(東京条約)、1970年の「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」(ヘーグ条約)、1971年の「民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」(モントリオール条約)である[91]。

東京条約では、主に飛行中の航空機内で行われた犯罪や航空機の安全を害する行為に対する裁判管轄権や、これら犯罪等を取り締まるための機長の権限などが定められた[93]。東京条約の制定当時はハイジャック発生件数はそれほど多くなく、同条約ではハイジャックは主たる規制対象とは捉えられていなかった[93]。

しかし、同条約が発効した1969年にはハイジャックの発生件数が急増しており、同条約では対処しきれなくなっていた[93]。そこで、1970年に作成されたヘーグ条約では、ハイジャックの防止を主たる目的とし、東京条約では不十分だった点が強化された[94]。同条約では航空機の不法奪取等を犯罪と認め、ハイジャック犯に重い刑罰を科すことを締約国に義務付けたほか、犯人引き渡しに関する規定が定められた[93]。

さらに、1971年に作成されたモントリオール条約では、ハイジャック以外の民間航空の安全に対する一定の不法行為を犯罪とし、その犯人の処罰及び引き渡し等について規定された[93][92]。同条約では、飛行中だけでなく、業務中の航空機や航空施設に対する破壊や安全を損なう行為についても重い刑罰を科すよう締約国に義務付けた[93]。さらに、裁判権の広範囲な設定や犯人の引き渡しについても規定されている[93]。ヘーグ条約やモントリオール条約では、締約国の何れかにおいて犯人を処罰する体制を確立し、犯入に逃げ込み場を作らないという一種の世界主義的な考え方が導入されている[95]。

これらの対策にも関わらずキューバ行きのハイジャックに悩まされたアメリカは、1973年に、国交を断絶中のアメリカとキューバは航空機や船舶の不法奪取及びその他の犯罪に関する協定を結んだ[94]。この協定は、ハイジャック犯人だけをキューバに引き渡し、機体と乗客は速やかに帰国させるというものであった[94]。この協定は、不法奪取行為を防止する実効性を発揮したと評価されている[93]。

その後1978年には、西ドイツのボンで開催された第4回先進国首脳会議において「航空機ハイジャックに関する声明」(ボン声明)が発せられ、国際テロ活動と闘うため参加国が共同して対抗措置をとる決意が表明された[96][97]。この声明では、犯人の引渡しや訴追を拒絶する国あるいはハイジャック機を返還しない国に対して、航空機の運航を中止することが述べられた[96][97]。また、声明中で参加国以外への参加も呼びかけている[97]。

国際テロ対策条約

その間、国際連合においても国際テロ事件を対象とした2件の条約が採択されている。

まず「国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約」(国家代表等犯罪防止処罰条約)が1973年に採択され1977年に発効した[98]。この条約は、国家元首や外交官といった「国際的 に保護される者」の誘拐や殺害事件が増加したことを受けて、それらの行為を犯罪と定め、犯人の処罰や引き渡し等について規定している[99][100]。

続いて「人質をとる行為に関する国際条約」(人質行為防止条約)が1979年に採択され1983年に発効した[98]。1970年代にミュンヘンオリンピック事件や大使館占拠事件、OPEC本部襲撃事件といった人質行為を伴うテロ事件が増加したことを受け、これらの人質をとる行為を防止するための条約である[98]。国際的なテロリズムとして行われる人質を取る行為を犯罪と定め、その犯人の処罰や引渡し等が規定している[101][100]。

1980年代に空港におけるテロ事件が増加したことを受けて、モントリオール条約を補足する議定書として「千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書」(空港不法暴力行為防止議定書)が作成され[102]。この議定書は国際空港の安全を損なう一定の暴力行為を犯罪と定め、犯人の処罰のための措置が規定したもので、1988年に採択され翌年発効した[102]。

この頃、プラスチック爆弾を用いた航空機爆破事件が相次いだ[103]。1987年には、大韓航空機爆破事件が発生し、ボーイング707が爆破され搭乗者全員の115人が死亡した[104]。1988年には、パンアメリカン航空103便爆破事件が発生し、パンアメリカン航空のボーイング747が爆破され、搭乗者259人全員と地上で巻き込まれた11人が死亡した[105]。1989年にはUTA航空772便爆破事件が発生し、フランスのUTAのマクドネル・ダグラスDC-10が爆破され、搭乗者全員の170人が死亡した[106]。これらの事件、特にパンアメリカン航空103便爆破事件を直接的な契機として、ICAOにより「可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約」(可塑性爆薬探知条約)が作成された[103]。この条約では、可塑性爆薬への探知剤の添加等の措置を締約国に義務づけている[96]。

史上最悪のハイジャック事件

1970年代には390件に達したハイジャックの発生件数は、1980年代に284件、1990年代には263件と減少傾向を示していた[107]。

1990年代になると、組織的で大規模なテロ活動の背後にある資金源を断つ必要性が認識されるようになった[108]。既存の条約では資金供与について明示的に扱われていないことを踏まえ、1999年、国連においてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が採択された[108]。この条約では、テロ行為の準備行為となる資金提供や収集自体を犯罪と定め、そうした行為を行った者を訴追や処罰することでテロ行為を防止することを狙いとした[109]。当初、この条約に対して署名や批准を行うことに消極的な国が少なくなかった[110]。しかし、2001年にアメリカ同時多発テロ事件が発生し、ウサーマ・ビン・ラーディンが事件の実行犯たちへ資金提供を行なっていた疑いが強まり、テロ活動の資金源に対する関心が高まった[110]。

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件(以下、9.11事件)は、史上最大の犠牲者を出したハイジャック事件となった[76]。テロリストがアメリカで4機の旅客機を乗っ取り自爆攻撃を行なった事件である[76]。

アメリカン航空11便とユナイテッド航空175便は、ハイジャックされてワールドトレードセンターのノースタワーとサウスタワーにそれぞれ突入した[111][112]。航空機の衝突後にタワーは相次いで崩壊し、両機の搭乗者全員と地上で巻き込まれた犠牲者を合わせて約3,000人が死亡した[111][112][注釈 3]。同じ頃ハイジャックされたアメリカン航空77便は、アメリカ国防総省のペンタゴンに突入した[113]。衝突により爆発炎上し、搭乗者64人全員と地上の125人が死亡した[113]。ユナイテッド航空93便も同様にハイジャックされ、機体の操縦を奪われたが、乗客たちの抵抗により犯人の意図した目標へ到達する前に墜落した[114]。同便では、搭乗者44人全員が死亡した[114]。

9.11後の対策強化

これまでのハイジャック事件では犯人が生き延びることが前提であったが、9.11事件においてハイジャッカーは最初から自爆を目的としていた[42]。このことは、ハイジャック対策の考え方を根本から揺るがした[42]。

この事件を受けて、アメリカではテロ対策の大幅な強化が図られた[115]。まず同年10月には異例の速さで米国愛国者法が成立した[115]。この法律は電話の盗聴やインターネット通信記録の押収など規制当局の権限を大幅に拡大するものであり、経済の自由やプライバシーを侵害するという反対意見が出され議論となった[116]。続いて11月には、航空および運輸安全法が発効した[117]。この法律は、運輸保安庁の設置や空港における手荷物検査体制の強化、航空機の操縦室のドアの強化、航空保安官の警乗などについて定めている[117]。

9.11事件の際にアメリカでは、運輸省管理下の沿岸警備隊、財務省管轄のシークレットサービス、司法省所属のアメリカ合衆国国境警備隊などの機関の連携がとれず批判の対象となったため、これら関係機関を統合した国土安全保障省が新設された[118]。2002年に行われた国土安全保障省の設立は、1947年のアメリカ国防総省設立以来の最大の組織改編とも言われる[119]。

ICAOにおいても航空保安の強化について議論され、2002年7月に新しい国際ルールが適用された[120]。新しいルールには操縦室ドアを強化する安全基準や航空保安官の警乗、空港内の立ち入り規制などが含まれ、さらにこれらの国際標準を国内線にも適用することが求められるようになった[120][68]。

2010年には、最近のテロ防止関連条約に共通に取り入れられている規定をモントリオール条約やヘーグ条約に導入するため、ICAOにより「国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約」(北京条約)および「航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書」(北京議定書)が作成された[92]。

アビエーション・セーフティー・ネットワークの統計によると、軍用機やプライベート機を除くハイジャックの発生件数は、2003年以降は年間10件未満で推移している[121]。

ハイジャックを扱った作品

映画

- ハイジャック(原題:Skyjacked、1972年)

- ジョン・ギラーミン監督、出演はチャールトン・ヘストン、ジェームズ・ブローリン、イヴェット・ミミュー、音楽ペリー・ボトキン・ジュニア。妄想に駆られた者がアメリカ合衆国の国内線旅客機を乗っ取りモスクワに行けと要求するが、ソビエト連邦はその受け入れを拒否する。

- パッセンジャー57(1992年)

- ケビン・フックス監督。

- エグゼクティブ・デシジョン(1996年)

- スチュアート・ベアード監督。

- エアフォース・ワン(1997年)

- ウォルフガング・ペーターゼン監督。VC-25「エアフォースワン」をハイジャックしたテロリストとの闘いを描く。

- コン・エアー(1997年)

- サイモン・ウェスト監督。輸送機をハイジャックした凶悪犯と元陸軍突撃隊員との闘いを描く。

- エア・レイジ(2000年)

- エド・レイモンド(フレッド・オーレン・レイ)監督。ボーイング747をハイジャックしたテロリストと特殊部隊の闘いを描く。劇中では何故か747の初号機のデモカラーが用いられていた。

- ユナイテッド93(2006年)

- ポール・グリーングラス監督。ユナイテッド航空93便テロ事件を扱ったノンフィクションの映画。

- フライト・ゲーム(2014年)

- ジャウム・コレット=セラ監督。 航空保安官のビル・マークスと姿の見えないハイジャック犯との戦いを描く。

漫画・アニメ

- ゴルゴ13(1968年 - )

- エロイカより愛をこめて(1976年 - )

小説

- シャドー81(1975年)

ハイジャック派生の言葉一覧

日本においては「Hi」を「高い」すなわち航空路や航空機、「jack」を「乗っ取り」の意味と勘違いして、「バスジャック」「電波ジャック」「番組ジャック」など多数の「○○ジャック」という和製英語が生まれることになった。ただし、英語圏においても若者の間で自動車乗っ取りを「カージャック (carjacking)」、海上での乗っ取り行為 (Maritime hijacking) を稀に「シージャック (seajacking)」と短縮表記する例も見られはじめてる[122]。

犯罪・不正行為

- シージャック - 運航中の船舶を奪取する行為。

- バスジャック - 運行中のバスを奪取する行為。

- カージャック - 運行中の自動車を奪取する行為。

- トレインジャック - 運行中の鉄道を奪取する行為。

- 核ジャック - 核兵器やその原料となるウランやプルトニウムといった核物質(放射性物質)を奪取する行為。

- 電波ジャック - 電気通信における正規の伝送路を乗っ取り、正規の受信者に向けて独自の内容を送信すること。

- セッションハイジャック - コンピュータネットワーク通信におけるセッションを、通信当事者以外が乗っ取る攻撃手法。

正規の方法で行われるもの

脚注

出典

- ^ 稲坂 2006, pp. 103–104.

- ^ a b c “Aviation Safety Network > ASN Aviation Safety Database” (2018年1月7日). 2018年1月6日閲覧。

- ^ 稲坂 2006, p. 36.

- ^ 安藤 2014, p. 32.

- ^ a b c d e 池田, 文雄, “ハイジャック”, 日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib, 小学館 2017年12月12日閲覧。

- ^ a b “ハイジャック”, ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2018年1月4日閲覧。

- ^ a b “ハイ‐ジャック”, 日本国語大辞典 / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月14日閲覧。

- ^ a b “hi・jack・er”, 小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月14日閲覧。

- ^ “hi・jack”, 小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月14日閲覧。

- ^ “Oxford Dictionary of English”, hijack

- ^ Evans 1969.

- ^ “áir pìracy”, 小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月21日閲覧。

- ^ “sky・jack”, 小学館ランダムハウス英語大辞典 / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月14日閲覧。

- ^ 稲坂 2006, pp. 40–51.

- ^ 稲坂 2006, pp. 42, 51–52.

- ^ ゲロー 1997.

- ^ ゲロー 1997, p. 13.

- ^ ゲロー 1997, p. 16.

- ^ “ASN Aircraft accident Douglas DC-3 registration unknown Miami International Airport, FL (MIA)” (2018年2月4日). 2018年2月3日閲覧。

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 40–41.

- ^ 稲坂 2006, pp. 40–48.

- ^ 稲坂 2006, p. 43.

- ^ a b c d 稲坂 2006, p. 47.

- ^ 稲坂 2006, pp. 41–42, 50–51.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 50–51.

- ^ 稲坂 2006, p. 51.

- ^ a b c ゲロー 1997, p. 124.

- ^ Gray, Geoffrey (2007-10-21), “Unmasking D.B. Cooper”, New York magazine, ISSN 0028-7369 2018年1月27日閲覧。

- ^ a b c 稲坂 2006, pp. 41, 48–50.

- ^ a b c Thomas 2008, pp. 103–104.

- ^ 稲坂 2006, p. 41.

- ^ a b c d e 稲坂 2006, p. 49.

- ^ 稲坂 2006, pp. 3–19, 49–50.

- ^ 稲坂 2006, pp. 51–52.

- ^ a b c d 稲坂 2006, p. 52.

- ^ 工藤 2016, p. 1.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 139–140, 152.

- ^ a b “国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部における「スカイ・マーシャルの実施について」の決定について” (2004年12月10日). 2018年2月13日閲覧。

- ^ “国際民間航空機関(ICAO)”. 外務省. 2018年2月19日閲覧。

- ^ a b 川久保 2010, pp. 30–31.

- ^ a b 林 2014, p. 4.

- ^ a b c 稲坂 2006, p. 145.

- ^ 工藤 2016, pp. 1–2.

- ^ a b c “航空:機内持込・お預け手荷物における危険物について”. 国土交通省. 2018年2月18日閲覧。

- ^ “機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例”. 国土交通省. 2018年2月18日閲覧。

- ^ a b 齊藤基雄; 戸崎肇, “航空手荷物”, 日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年2月18日閲覧。

- ^ 航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室. “量的制限の対象となる液体物のリスト”. 国土交通省. 2018年2月18日閲覧。

- ^ a b 林 2014, pp. 4–5.

- ^ a b c 稲坂 2006, p. 135.

- ^ a b 林 2014, p. 5.

- ^ a b KOHASE, Yusuke (2017-03-29), “羽田と成田、ボディスキャナー導入 国際線で”, Aviation Wire 2018年2月18日閲覧。

- ^ “空港のセキュリティ事情”. SECURITY SHOW. Nikkei Inc.. 2018年2月17日閲覧。

- ^ “航空貨物の危険物代表例”. 国土交通省. 2018年2月18日閲覧。

- ^ 稲坂 2006, pp. 136, 148.

- ^ 清水, 隆雄 (2006), “テロリズムとその対策―国際社会の取組み (特集 テロリズム対策)”, 外国の立法 (国立国会図書館調査及び立法考査局) (228): 5-23, ISSN 0433096X 2018年2月18日閲覧。

- ^ a b 川久保 2010, pp. 29–30.

- ^ 工藤 2016, pp. 3–4.

- ^ 稲坂 2006, p. 136.

- ^ a b 稲坂 2006, p. 135–136.

- ^ “大辞林 第三版の解説 スカイマーシャル”. コトバンク. 2018年2月15日閲覧。

- ^ “連邦航空保安官24時! 本気でテロと戦う現場では何が起きているのか?”. クーリエ・ジャポン. 2018年2月15日閲覧。

- ^ “スカイ・マーシャルの実施について” (2004年12月10日). 2018年2月13日閲覧。

- ^ 稲坂 2006, pp. 126, 152.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 139–140.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 126, 153–155.

- ^ 稲坂 2006, pp. 149–150, 156.

- ^ a b ICAO 2016, §13-2.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 149–150.

- ^ a b c 稲坂 2006, p. 149.

- ^ “First hijack of an aircraft”. Guinness World Records. 2017年12月10日閲覧。

- ^ a b ASN Aircraft accident Ford Tri-Motor registration unknown Arequipa Airport (AQP)の事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月12日閲覧。

- ^ a b c d e f 稲坂 2006, p. 42.

- ^ a b c ゲロー 1997, p. 11.

- ^ ASN Aircraft accident Consolidated PBY-5A Catalina VR-HDT Pearl Riverの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月11日閲覧。

- ^ Thomas 2008, p. 143.

- ^ a b c d “Hijacking”, Britannica Academic, (2017) 2017年12月11日閲覧。

- ^ ASN Aircraft accident Convair CV-440 registration unknownの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月12日閲覧。

- ^ a b c 浅野 1989, p. 45.

- ^ 加茂, 雄三, “キューバ革命”, 日本大百科全書(ニッポニカ) / JapanKnowledge Lib, 小学館 2018年1月21日閲覧。

- ^ 稲坂 2006, p. 109.

- ^ ゲロー 1997, p. 20.

- ^ 稲坂 2006, pp. 109–111.

- ^ ゲロー 1997, p. 9.

- ^ ゲロー 1997, pp. 9, 59.

- ^ a b ゲロー 1997, p. 59.

- ^ 稲坂 2006, pp. 48–49.

- ^ a b c 稲坂 2006, p. 48.

- ^ 稲坂 2006, pp. 38–39.

- ^ 稲坂 2006, p. 53.

- ^ 浅野 1989, p. 42.

- ^ a b 浅野 1989, p. 35.

- ^ a b c “国際民間航空機関(ICAO)が作成する条約”. 外務省. 2017年12月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 浅野 1989, p. 41.

- ^ a b c 浅野 1989, p. 47.

- ^ 浅野 1989, pp. 35, 41.

- ^ a b c “4 ボン サミット - 航空機のハイジャックに関する声明”. 外務省. 2018年2月4日閲覧。

- ^ a b c “4 日本航空(株)寄航の外国空港におけるハイジャック防止体制の強化”. 国土交通省. 2018年2月4日閲覧。

- ^ a b c 安藤 2014, p. 35.

- ^ 安藤 2014, pp. 35–36, 109.

- ^ a b “テロ防止関連諸条約について”. 外務省. 2018年2月8日閲覧。

- ^ 安藤 2014, pp. 35–36.

- ^ a b 安藤 2014, p. 38.

- ^ a b 安藤 2014, pp. 41–42.

- ^ ASN Aircraft accident Boeing 707-3B5C HL7406 Tavoy, Myanmar (Andaman Sea)の事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ ASN Aircraft accident Boeing 747-121A N739PA Lockerbieの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ ASN Aircraft accident McDonnell Douglas DC-10-30 N54629 Ténéré desertの事故詳細 - Aviation Safety Network

- ^ 稲坂 2006, p. 40.

- ^ a b 安藤 2014, p. 44.

- ^ 安藤 2014, p. 45.

- ^ a b 安藤 2014, pp. 44–45.

- ^ a b c ASN Aircraft accident Boeing 767-223ER N334AA New York, NYの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ a b c ASN Aircraft accident Boeing 767-222 N612UA New York, NYの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ a b ASN Aircraft accident Boeing 757-223 N644AA Washington, DCの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ a b ASN Aircraft accident Boeing 757-222 N591UA Shanksville, PAの事故詳細 - Aviation Safety Network. 2017年12月15日閲覧。

- ^ a b 稲坂 2006, p. 142.

- ^ 稲坂 2006, pp. 142–143.

- ^ a b 稲坂 2006, pp. 145–146.

- ^ 稲坂 2006, pp. 143–144.

- ^ 稲坂 2006, p. 144.

- ^ a b 川久保 2010, p. 31.

- ^ “Aviation Safety Network > Statistics > By period > airliner hijackings”. 2018年2月17日閲覧。

- ^ Howard Rosenberg (1985年10月11日). “Reagan Slips On Seajacking” (英語). Los Angeles Times 2017年11月25日閲覧。

参考文献

- 浅野, 裕司 (1989), “航空テロリズム規制の諸条約と航空会社の賠償責任について”, 東洋法学 (東洋大学) 33 (1): 33-85, ISSN 05640245 2017年12月16日閲覧。

- 安藤, 貴世 (2014), 国際テロリズムに対する法的規制の構造-テロリズム防止関連諸条約における裁判管轄権の検討-, 日本大学, doi:10.15006/32665B7083

- 稲坂, 硬一 (2006), ハイジャックとの戦い : 安全運航をめざして, 交通ブックス, 交通研究協会(発売:成山堂書店), ISBN 4425777417

- 川久保, 文紀 (2010), “空港における「移動性」の統治と「リスク管理」としての戦争 : ターゲットガバナンスとリスクガバナンスを素材として”, 中央学院大学法学論叢 (中央学院大学法学部) 23 (2): 90-73, ISSN 09164022

- 川原, 英一 (2002), “航空保安の国際ルール強化に向けた最近の動向--2001年9.11同時多発テロ事件後”, 外務省調査月報 (外務省国際情報局調査室) 2002 (2): 63-92, ISSN 04473523 2018年2月10日閲覧。

- 工藤, 聡一 (2016), “航空旅客情報のプロファイリングとプライバシー”, 電気通信普及財団 研究調査助成報告書 (31) 2018年2月18日閲覧。

- ゲロー, デイビッド (1997), 航空テロ : 1930年から現在までの「航空犯罪」記録集 : ハイジャック、破壊工作、撃墜など民間機を襲った事件の記録と検証, 清水保俊(訳), イカロス出版, ISBN 4871491277

- 林, 高正 (2014), “みんなで支える航空保安”, セイフティ・エンジニアリング 41 (4): 4–9 2018年2月10日閲覧。

- Evans, Alona E (1969), “Aircraft Hijacking: Its Cause and Cure”, American Journal of International Law (Cambridge University Press) 63 (4): 695–710

- ICAO (2016), “Operation of aircraft, Part I – International Commercial Air Transport – Aeroplanes,”, Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation (Tenth ed.) 2018年2月13日閲覧。

- Singh, Ranbir; Rao, Srikrishna Deva; Kaul, Sanat, eds. (2012), Current Developments in Air and Space Law, National Law University Press, ISBN 9788192363844 2018年2月13日閲覧。

- Thomas, Andrew R. (2008) (English), Aviation Security Management [3 volumes], Praeger Security International, ABC-CLIO, ISBN 978–0–313–34652–1{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。

- US Dept of Transportation; Federal Aviation Admin; United States of America (1983) (English), Aircraft Hijackings and Other Criminal Acts Against Civil Aviation Statistical and Narrative Reports (PDF) 2018年1月7日閲覧。