「世界遺産」の版間の差分

少し補足 |

|||

| (5人の利用者による、間の12版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Otheruses||TBS系列のテレビ番組|世界遺産 (テレビ番組)}} |

{{Otheruses||TBS系列のテレビ番組|世界遺産 (テレビ番組)}} |

||

[[File:UNESCO World Heritage flag.jpg|thumb|世界遺産エンブレムの旗。このエンブレムは[[第2回世界遺産委員会]]で採択されたミシェル・オリフ作の標章で<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=141}}</ref>、人間の文化(四角)と地球の自然(円形)が分かちがたいことを示している<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2016|p=36}}</ref>。]] |

|||

{{wikt}} |

|||

'''世界遺産'''(せかいいさん、World Heritage Site)は、[[1972年]]の[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」([[世界遺産条約]])に基づいて'''世界遺産リスト'''(世界遺産一覧表)に登録された、[[文化財]]、[[景観]]、[[自然]]など、[[人類]]が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことで、移動が不可能な[[不動産]]が対象となっている。なお、慣例的な用法として、その中の[[文化遺産 (世界遺産)|文化遺産]]を'''世界文化遺産'''、[[自然遺産 (世界遺産)|自然遺産]]を'''世界自然遺産'''と呼ぶことがある。 |

|||

[[File:UNESCO World Heritage flag.jpg|thumb|世界遺産のロゴ]] |

|||

'''世界遺産'''(せかいいさん、World Heritage Site)は、[[1972年]]の[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]総会で採択された「[[世界遺産条約|世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約]]」(世界遺産条約)に基づいて'''世界遺産リスト'''に登録された、[[遺跡]]、[[景観]]、[[自然]]など、[[人類]]が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことで、移動が不可能な[[不動産]]やそれに準ずるものが対象となっている。 |

|||

なお、世界遺産の制度では正式な文書は英語とフランス語で示され、日本語文献では英語が併記されることがしばしばある一方、フランス語が併記されることは普通ないため、以下では参照しやすさを考慮して、{{Harvnb|東京文化財研究所|2017}}などに依拠して、主たる用語には英語を併記しておく。 |

|||

== 概要 == |

|||

世界遺産は、「顕著な普遍的価値」を有する[[文化遺産 (世界遺産)|文化遺産]]や[[自然遺産 (世界遺産)|自然遺産]]などであり、1972年に成立した[[世界遺産条約]]に基づき、世界遺産リストに登録された物件を指す。世界遺産条約は[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]成立以前、20世紀初頭から段階的に形成されてきた国際的な文化財保護の流れと、[[国立公園]]制度を最初に確立したアメリカ合衆国などが主導してきた自然保護のための構想が一本化される形で成立したものである。 |

|||

世界遺産は、政府間委員会である[[世界遺産委員会]]の審議を経て決定される。その際、諮問機関として、文化遺産については[[国際記念物遺跡会議]] (ICOMOS) が、自然遺産については[[国際自然保護連合]] (IUCN) がそれぞれ勧告を出し、両方の要素を備えた[[複合遺産 (世界遺産)|複合遺産]]の場合には、双方がそれぞれ勧告する。潜在的ないし顕在的に、保存にとって脅威となる状況に置かれている遺産は、[[危機にさらされている世界遺産|危機遺産]]リストに登録され、国際的な協力を仰ぐことになる。それ以外の世界遺産も、定期報告を含む保全状況の確認が、登録後にも行われる。適切な保護活動が行われていないなど、世界遺産としての「顕著な普遍的価値」が失われたと判断された場合には、[[抹消された世界遺産|世界遺産リストから抹消]]されることもありうる。実際、2007年には[[アラビアオリックスの保護区]]が初めて抹消された物件となった。 |

|||

その一方で、世界遺産条約締約国は190か国を超え、2015年には世界遺産リスト登録物件が1,000件を超えた。世界遺産条約は最も成功した国際条約と呼ばれることもしばしばであるが、反面、その登録件数の増加に対しては、保護・管理といった本来の趣旨に照らして懸念を抱く専門家たちもいる。のみならず、専門家の勧告を覆す政治的決定の増加、都市開発と遺産保護の相克、過度の観光地化など、知名度が高くなったからこその問題も持ち上がっている。また、複数国で共有する「国境を越える世界遺産」は国際平和に貢献しうるものではあるが、領土問題や歴史認識が関わる審議では、国際的あるいは国内的に物議をかもすこともあり、武力衝突に繋がったことさえある([[タイとカンボジアの国境紛争]])。 |

|||

世界遺産を守っていくためには教育や広報の重要性も指摘されており、ユネスコは若者を対象にした教材の開発や国際フォーラムの開催なども実施してきた。大学などの研究者には「世界遺産学」という学際的な学問を提唱する者たちもおり、大学・[[大学院]]によっては世界遺産に関する学科や専攻が設置されている場合があるほか、関連する講座が開講されている大学もある。 |

|||

世界遺産は有形の不動産を対象としており、同じユネスコの遺産でも、[[無形文化遺産]]や[[世界の記憶]](世界記憶遺産)とは異なる制度である。ただし、日本語の文献や報道では、これらがまとめて「ユネスコ三大遺産事業」などと呼ばれることもある。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

ユネスコの第8代事務局長[[松浦晃一郎]]は2008年に世界遺産について叙述した際、1978年から1991年を「第一期」、1992年から2006年を「第二期」、2007年からを「第三期」と位置づけていた<ref>{{Harvnb|松浦|2008}}</ref>。以下ではこの区分に準じて、世界遺産の歴史を叙述する<ref group = "注釈">他の時期区分の例としては、[[世界遺産センター]]初代センター長ベルント・フォン・ドロステによる四期区分(1972年 - 1991年、1992年 - 1999年、2000年 - 2005年、2006年以降)などもある{{Harv|文化庁記念物課世界文化遺産室|2013|p=7}}。</ref>。 |

|||

[[ファイル:AbuSimbelTempleEgypt RamsisFront 2007jan9-39 byDanielCsorfoly.JPG|thumb|アブ・シンベル神殿]] |

|||

[[国際連合教育科学文化機関]](ユネスコ)の設立後、[[武力紛争の際の文化財の保護に関する条約|1954年ハーグ条約]]が採択され、武力[[紛争]]の際にも[[文化財]]などに対する破壊行為を行うべきでないことが打ち出された。 |

|||

=== 前史 === |

|||

[[1960年]]、[[エジプト]]政府が[[ナイル川]]流域に[[アスワン・ハイ・ダム]]を建設し始めた。この[[ダム]]が完成した場合、[[ヌビア遺跡]]が水没することが懸念された。これを受けて、ユネスコが、'''ヌビア水没遺跡救済キャンペーン'''を開始。世界の60か国の援助をもとに技術支援、[[考古学]]調査支援などが行われ、ヌビア遺跡内の[[アブ・シンベル神殿]]の移築が実現した。これがきっかけとなり、国際的な組織運営によって、[[歴史]]的価値のある遺跡や建築物等を開発から守ろう、という機運が生まれた。 |

|||

[[ファイル:Abusimbel.jpg|thumb|アブ・シンベル神殿の移築工事(1967年)]] |

|||

[[ファイル:AbuSimbelTempleEgypt RamsisFront 2007jan9-39 byDanielCsorfoly.JPG|thumb|移築後のアブ・シンベル神殿(2007年)]] |

|||

国際的に文化遺産を保護しようという動きは、戦時における記念建造物などの毀損を禁じた[[ハーグ陸戦条約|1907年ハーグ条約]]から始まったとされる<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=2-3}}</ref>。その後、{{仮リンク|レーリッヒ条約|en|Roerich Pact}}、[[アテネ憲章 (1931年)|アテネ憲章]]なども整備されたが、[[第一次世界大戦]]、[[第二次世界大戦]]では文化財にも多大な損害がもたらされた<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=3-5}}</ref>。 |

|||

1945年に[[国際連合教育科学文化機関]](ユネスコ)が設立されると、[[国際連合教育科学文化機関憲章|その憲章]]には、「世界の遺産<ref group = "注釈">原語は {{lang-en|the world’s inheritance}} および {{lang-fr|(le) patrimoine universel}} である([http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html UNESCO Constitution])。</ref>である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること」(第1条・抜粋)と明記された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=4-5}}。条文は外務省の[http://www.mext.go.jp/unesco/009/001.htm 国際連合教育科学文化機関憲章]からの引用だが、「注釈」部分は本項目で追加したものである。</ref>。ユネスコは文化遺産保護の制度を整備していき、1951年には「記念物・芸術的歴史的遺産・考古学的発掘に関する国際委員会」が設立された<ref name = NM_p13 />。この委員会の勧告をもとに、ユネスコ総会での採択を踏まえて1959年に設立されたのが、{{仮リンク|文化財保存修復研究国際センター|en|International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property}} (ICCROM) である<ref name = NM_p13 />。そして、国際委員会そのものは、[[アテネ憲章 (1931年)|1931年のアテネ憲章]]を発展的に継承した[[ヴェネツィア憲章]](1964年)を踏まえて、1965年に[[国際記念物遺跡会議]] (ICOMOS) となった<ref name = NM_p13 />。 |

|||

[[1965年]]には関連する国際組織である[[国際記念物遺跡会議]]が発足した<ref group="注釈">この辺りの流れは、世界遺産の概説書の多くで触れられている。世界遺産アカデミー (2010) など。</ref>。 |

|||

また、ユネスコが「1907年ハーグ条約」を発展させるために検討した結果を踏まえ、[[武力紛争の際の文化財の保護に関する条約]]、いわゆる「1954年ハーグ条約」が採択され、武力[[紛争]]の際にも[[文化財]]などに対する破壊行為を行うべきでないことが打ち出された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=5, 11-13}}</ref>。これ以降も、ユネスコは文化財保護に関する勧告や条約を次々と採択していった<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=67-69}}</ref><ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=5-6}}</ref>。 |

|||

他方、[[アメリカ合衆国]]では[[ホワイトハウス]]国際協力協議会自然資源委員会が1965年に「世界遺産トラスト」を提唱し、優れた自然を護る国際的な枠組みが模索されており、[[リチャード・ニクソン]]大統領も[[1971年]]の教書において、[[1972年]]までに具体化することをはっきりと打ち出した。1972年はアメリカで[[国立公園]]制度が生まれてから100周年に当たる<ref>ルーカス (1998) pp.22-23</ref>。 |

|||

こうした流れの中で重要だったのが、[[ヌビア遺跡]]保存国際キャンペーンである<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|1998|p=4}}</ref><ref name = NM_p13>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=13}}</ref>。[[エジプト]]政府は[[ナイル川]]流域での[[アスワン・ハイ・ダム]]建設を1950年代から計画し始めていた。このダムが完成した場合、[[アブ・シンベル神殿]]をはじめとするヌビア遺跡が水没することが懸念され、それを受けて1960年から国際キャンペーンが展開されたのである。ヌビア遺跡救済は、ダム建設を決定したエジプト大統領[[ガマール・アブドゥル=ナーセル|ナセル]]自身がユネスコに要請したものであったが、[[スエズ運河]]国有化に対する欧米諸国の反発、アスワン・ハイ・ダム建設への[[ソビエト社会主義共和国連邦|ソ連]]の支援といった背景により、難航が予想された<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=72}}</ref>。しかし、フランス文化大臣[[アンドレ・マルロー]]の名演説などもあって、50か国から、総事業費の半額に当たる約4,000万[[アメリカ合衆国ドル|ドル]]の募金が集まり、日本からも28万ドルが寄せられた([[日本国政府|日本政府]]が1万ドル、[[朝日新聞社]]が27万ドル<ref group = "注釈">日本初の[[ツタンカーメン]]展を開いたのが朝日新聞社であり、その収益金全額がこのキャンペーンへの寄付に回された。本文の数字は{{Harvnb|松浦|2008}}(p.73) によるが、日本ユネスコ協会連盟、アジア太平洋ユネスコ協会連盟の両事務局長を務めた[[尾花珠樹]]は、日本からの拠出140万ドル、うち130万ドル以上が朝日新聞社としている {{Harv|日本ユネスコ協会連盟|1997|p=25}}。総額が140万ドルだったという話は{{Harvnb|西村|本中|2017}} (pp.239-240) にも出てくる。</ref><ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=73}}</ref>)。成功裏に終わったこのキャンペーンは<ref group = "注釈">[http://whc.unesco.org/en/activities/172 Monuments of Nubia-International Campaign to Save the Monuments of Nubia]([[世界遺産センター]]、2017年12月23日閲覧)では成功したキャンペーンとして扱われており、世界遺産関連文献でもポジティヴな側面しか描かれないのがしばしばである。しかし、エジプト考古学者の[[近藤二郎]]は意義を評価しつつも、このキャンペーンでは[[アブ・シンベル神殿]]や[[フィラエ神殿]]のような主要な神殿が近傍に移築された一方、[[メトロポリタン美術館]]、[[ハルツーム]]や[[ライデン]]の博物館、[[マドリード]]の公園など、全く別の場所に移設された遺跡もあること、アニバのホルス神殿やアル=セブアの[[アメンホテプ3世]]神殿など水没・消失した遺跡群も存在すること、10万人もの人々が移住を余儀なくされ、移築された神殿の周辺景観も異質なものとなったことなどを挙げ、「救済」の意味するところを再考している({{Harvnb|近藤|2002}})。</ref>、その後も続く国際キャンペーンの嚆矢となり、続いて北イタリアの水害を受けて[[フィレンツェ]]と[[ヴェネツィア]]の文化財を保護するためのキャンペーンが1966年に行われた<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=14-15}}</ref>。そして、同じ年のユネスコ総会では、世界的価値を持つ文化遺産を保護するための枠組み作りを始めることが決議され、これが世界遺産条約に繋がる土台の一つとなった<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=15}}。なお、やや簡略な形では{{Harvnb|松浦|2008|p=74}}でも紹介されている。</ref>。これが「普遍的価値を有する記念工作物、建造物群及び遺跡の国際的保護のための条約」と称された案で、1970年のユネスコ総会にて、次回の総会(総会は2年に1回開催)で提出されることが決まった<ref name = Lucas_p23>{{Harvnb|P・H・C・ルーカス|1998|p=23}}</ref>。なお、この案では、国際的な援助が要請される遺産のリストのみが想定されていた。それに対応するのは現在の世界遺産リスト全体ではなく、「[[危機にさらされている世界遺産]]リスト」のみといえる<ref name = inaba2015_p24et25>{{Harvnb|稲葉|2015|pp=24-25}}</ref>。 |

|||

それら2つの流れが1972年の[[国連人間環境会議]]で一つにまとまった結果、同年[[11月16日]]、ユネスコのパリ本部で開催された第17回ユネスコ総会で、'''世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約'''([[世界遺産条約]])が満場一致で成立した。翌年[[アメリカ合衆国]]が第1番目に批准、締結し、20か国が条約締結した[[1975年]]に正式に発効した。 |

|||

他方、1948年設立の[[国際自然保護連合]] (IUCN) でも、[[アメリカ合衆国]]が主導する形で、主として自然遺産保護のための条約作りが進められていた<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=76}}</ref>。アメリカでは[[ホワイトハウス]]国際協力協議会自然資源委員会が1965年に「世界遺産[[信託|トラスト]]」を提唱し、優れた自然を護る国際的な枠組みが模索されており、その具体化作業が IUCN を通じて行われていたのである<ref name = Lucas_p22et23>{{Harvnb|P・H・C・ルーカス|1998|pp=22-23}}</ref><ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=16}}</ref>。アメリカは[[イエローストーン国立公園]]設立(1872年)によって世界で最初に[[国立公園]]制度を確立した国であり、大統領[[リチャード・ニクソン]]は「環境に関する[[教書]]」([[1971年]])において、国立公園誕生100周年(1972年)を期して、世界遺産トラストを具体化することの意義を説いた<ref name = Lucas_p23 />。そうしてできたのが、「普遍的価値を有する自然地域と文化的場所の保存と保護のための世界遺産トラスト条約」と称された案で、こちらの案にもりこまれた「世界遺産登録簿」案が現在の世界遺産リストに繋がった<ref name = inaba2015_p24et25 />。 |

|||

[[1978年]]の[[第2回世界遺産委員会]]で、アメリカの[[イエローストーン国立公園]]や[[エクアドル]]の[[ガラパゴス諸島]]など12件(自然遺産4、文化遺産8)が、第1号の世界遺産リスト登録を果たした。 |

|||

=== 世界遺産の成立 === |

|||

[[日本国|日本]]は、[[先進国]]では最後の[[1992年]]に世界遺産条約を[[批准]]し、125番目の締約国となった<ref name = ito_p30/>(同年の[[6月30日]]に受諾書を寄託、[[9月30日]]に発効<ref>世界遺産検定事務局 (2016a) p.15</ref>)。なお、現在のリストでは124番目となっているが、これは日本の締約後に[[ユーゴスラビア]]解体によって繰り上がったことによる。日本の参加が他の国と比べて遅れたのは、国内での態勢が未整備だったためとされるが、他方で[[世界遺産基金]]の分担金拠出などに関する議論が決着しなかったためとも指摘されている<ref name = ito_p30>伊東孝『日本の近代化遺産』岩波新書、2000年、p.30</ref>。 |

|||

[[ファイル:Yellowstone_Castle_Geysir_Edit.jpg|thumb|世界初の国立公園[[イエローストーン国立公園|イエローストーン]]も、「世界遺産第1号」のひとつ。]] |

|||

上述の2つの流れは、[[国際連合人間環境会議]](1972年)に先立つ政府間専門会議でのユネスコ事務局長{{仮リンク|ルネ・マウ|en|René_Maheu}}の提案もあり、一本化されることで合意された<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=76-77}}</ref>。その結果、同年[[11月16日]]、パリで開催された第17回ユネスコ総会(議長[[萩原徹]])にて、一本化された「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」([[世界遺産条約]])が採択された<ref name = sekaken2016a_p15>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=15}}</ref>。翌年[[アメリカ合衆国]]が最初に批准し<ref name = sekaken2016a_p15 />、1975年9月17日に締約国が20か国に達した<ref name = matsuura_p80>{{Harvnb|松浦|2008|p=80}}</ref>。これによって発効の要件を満たしたため、3か月後の12月17日に正式に発効した<ref name = matsuura_p80 />。 |

|||

1976年11月には第1回世界遺産条約締約国会議が開かれた。締約国会議はユネスコ総会に合わせる形で(つまり2年に1回)開催され、世界遺産委員会の委員国選出や[[世界遺産基金]]への各国の分担金額の決定が行われる<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=53}}</ref>。その第1回会議で最初の[[世界遺産委員会]]の委員国が選出され、翌年には[[第1回世界遺産委員会]]が開催された<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=80-81}}</ref>。この委員会で採択されたのが、世界遺産登録の基準なども含む「世界遺産条約履行のための作業指針」(The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 以下「作業指針」と略記)であり、この「作業指針」はその後も改定を重ねることとなる<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=82}}</ref><ref group = "注釈">本項目で「作業指針」の参照箇所を示す場合は、原則として、二次情報源である{{Harvnb|東京文化財研究所|2017}}の言及箇所を併記している。</ref >。 |

|||

[[2014年]]には世界遺産の登録件数が1,000件を突破した。2017年の[[第41回世界遺産委員会]]終了時点での条約締約国は193か国、世界遺産の登録数は1,073件(167か国)となっている<ref name = WHC_List />。 |

|||

そして、[[1978年]]の[[第2回世界遺産委員会]]で、[[エクアドル]]の[[ガラパゴス諸島]]や[[西ドイツ]]の[[アーヘン大聖堂]]など12件(自然遺産4、文化遺産8)が、最初の世界遺産リスト登録を果たした(いわゆる「世界遺産第1号」<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=84}}</ref>)。翌年の第3回世界遺産委員会では、世界遺産制度のきっかけとなった[[ヌビア遺跡]]なども含む45件が登録され、一気に5件ずつ登録したエジプトとフランスが保有国数1位となった<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=142-143}}</ref>。この第3回世界遺産委員会は、最初の[[複合遺産 (世界遺産)|複合遺産]]([[ティカル|ティカル国立公園]])が誕生した会合であるとともに<ref>{{Harvnb|安江|2011|p=31}}</ref>、直近の大地震で大きな被害を受けた[[コトル|コトルの自然と文化歴史地域]]([[ユーゴスラビア社会主義連邦共和国]]<ref group = "注釈">ユーゴスラビア解体を経て、現在は[[モンテネグロの世界遺産]]となっている。</ref>)が最初の危機遺産リスト記載物件になった会合でもある<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2007|pp=21,31}}</ref>。その後は、1980年の第4回世界遺産委員会における[[ワルシャワ歴史地区]]登録([[#完全性|後述]])など、議論になる案件もあったものの、締約国、登録件数とも増加していった。 |

|||

=== 登録対象の拡大 === |

|||

[[ファイル:Himejicastle-restoration-roof2011.jpg|thumb|「平成の修理」中に屋根瓦を剥がされた[[姫路城]]。解体修理を伴う日本の文化財保存のあり方が、世界遺産概念に一石を投じた。]] |

|||

世界遺産に関する業務の増大を踏まえ、[[1992年]]には、世界遺産の事務局に当たる[[世界遺産センター]]がユネスコ本部内に設置された<ref>{{Harvnb|稲葉|2016|p=1}}</ref>。当初はユネスコの文化遺産部との棲み分けが十分になされていなかったが、のちに世界遺産センターは有形の文化遺産を、ユネスコ文化遺産部は主に無形の文化遺産を担当する形で業務分担された<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=165-166}}</ref>。 |

|||

1992年は「作業指針」に[[文化的景観]]の概念が導入された年でもある。詳しくは後述するが、この概念は、より多様な文化遺産に世界遺産登録への道を開くものであり、登録件数の多い欧米と、それ以外の地域との間の、不均衡の是正にも寄与することが期待された<ref>{{Harvnb|P・H・C・ルーカス|1998|p=26}}</ref><ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=38, 54}}</ref>。 |

|||

1992年は[[日本国|日本]]が世界遺産条約を批准した年でもあり、[[先進国]]では最後にあたる125番目の締約国となった<ref name = ito_p30/><ref>{{Harvnb|木曽|2015|p=18}}</ref>(同年の[[6月30日]]に受諾書を寄託、[[9月30日]]に発効<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=15}}</ref>)<ref group = "注釈">なお、現在のリストでは124番目となっているが、これは日本の締約後にユーゴスラビア解体によって繰り上がったことによる。</ref>。日本の参加が他の国と比べて遅れた理由は、いくつか指摘されている。例えば、[[文化財保護法]]などの独自の保護関連法制が整っていて必要性が認識されづらかったこと<ref>{{Harvnb|青柳|松田|2005|p=9}}</ref>、参加した場合の煩瑣な行政手続きや国内法の修正作業への懸念があったこと<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=93}}</ref>、重要性に対する認識が希薄な中で国会審議の優先順位が高くなかったこと<ref>{{Harvnb|木曽|2015|pp=20,22}}</ref>、[[冷戦]]下でアメリカを刺激したくなかったこと<ref group = "注釈">1980年に国会で最初に世界遺産の質問をしたのは[[日本社会党]]の[[土井たか子]]だったとされるが、そのときに保護すべき日本の遺産として挙げられたのは[[原爆ドーム]]と[[三宅島]](米軍の射爆訓練地計画があった)で、[[日米安全保障条約]]との関わりからも、政府関係者は消極的だったと言われる {{Harv|吉田|2012b|pp=34-35}}。</ref>、[[世界遺産基金]]の分担金拠出に関する議論が決着しなかったこと<ref name = ito_p30>{{Harvnb|伊東|2000| p=30}}</ref><ref>{{Harvnb|吉田|2012b|pp=35-36}}</ref>、省庁の縦割り行政の弊害があったこと<ref>{{Harvnb|吉田|2012b|p=36}}</ref>などが挙げられている。 |

|||

国内では紆余曲折あった日本の参加だが、参加してすぐに重要な議論を本格化させることになる。それは「木の文化をどう評価するか」ということである。[[日本の世界遺産]]のうち、最初の文化遺産は[[姫路城]]と[[法隆寺地域の仏教建造物]]である(いずれも1993年登録)。これらはいずれも解体修理の手法で現代に伝えられてきた建造物であり、基本的にそのような修理を必要としない「石の文化」の評価基準になじまない側面があったために議論となり、それが「{{仮リンク|真正性に関する奈良文書|en|Nara_Document_on_Authenticity}}」<ref group = "注釈" name = NDoA />の成立に繋がった<ref>{{Harvnb|木曽|2015|pp=125-129}}</ref>([[#真正性|後述]]参照)。これは、アジアやアフリカに多い木、[[アドベ|日干し煉瓦]]、泥の建築物など、多様な世界遺産を増やすことに繋がり、世界遺産の歴史の中で重要な意義を持った<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=80-81}}</ref>。 |

|||

=== 抹消される事例の出現 === |

|||

[[ファイル:Okavango11.jpg|thumb|1,000件目となった[[オカバンゴ・デルタ]]]] |

|||

世界遺産は毎年その件数が増えていく中で、上限に関する議論なども見られ始める([[#上限|後述]])。その一方で、登録物件から「顕著な普遍的価値」が失われた場合などには、その物件は[[抹消された世界遺産|世界遺産リストから抹消]]される規定が存在していたが<ref>{{Harvnb|D・オルドリ|R・スシエ|L・ヴィラール|2005|pp=63-64}}</ref>、その様な事例は長らく存在していなかった。しかし、2007年の[[第31回世界遺産委員会]]で[[アラビアオリックスの保護区]]が初めて抹消され、続いて2009年の[[第33回世界遺産委員会]]では[[ドレスデン・エルベ渓谷]]が抹消された。[[松浦晃一郎]]は、最初の抹消事例が出た2007年以降を、保全や保護に対する重要性が一層増した時期と見なしている<ref>『[[ニューズウィーク日本版]]』2015年9月22日号、p.34</ref>。 |

|||

そのように様々な課題を抱える一方で、世界遺産の数は増加し続けている。[[産業遺産]]や[[文化の道]]など、比較的新しい文化遺産のカテゴリーも取り込みつつ、[[2010年]]には[[タンロン遺跡|ハノイのタンロン皇城の中心区域]]([[ベトナムの世界遺産]])をもって世界遺産登録件数が900件を突破<ref>[http://whc.unesco.org/en/news/643/ World Heritage Committee inscribes five new cultural sites on World Heritage List and approves two extensions to existing properties (Saturday, 31 July 2010)]([[世界遺産センター]]、2017年12月22日閲覧)</ref>、[[2014年]]には[[オカバンゴ・デルタ]]([[ボツワナの世界遺産]])の登録をもって1,000件を突破した<ref group = "注釈">なお、その年の[[第38回世界遺産委員会]]で当初の予定通りに審議された場合、アメリカの文化遺産が1,000件目になるはずだったが、アフリカからの推薦かつ自然遺産という重要性から審議順の変更が提案され、アメリカもそれに同意したことから、オカバンゴ・デルタが1,000件目に選ばれた{{Harv|西|2014|p=42}}。</ref>。 |

|||

2017年の[[第41回世界遺産委員会]]終了時点での条約締約国は193か国、世界遺産の登録数は1,073件(167か国)となっている<ref name = WHC_List />。その締約国数、人気、知名度などから、しばしば国際条約の中でも最も成功した部類に数えられている<ref>{{harvnb|青柳|松田|2005|p=5}} ; {{Harvnb|河上|2008|p=1}} ; {{Harvnb|佐滝|2009|p=76}} ; {{Harvnb|文化庁記念物課世界文化遺産室|2013|p=9}} ; {{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=10}} など。</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 登録対象 == |

|||

[[ファイル:Daibutsu_of_Todaiji_4.jpg|thumb|東大寺大仏]] |

|||

登録される物件は[[不動産]]、つまり移動が不可能な土地や建造物に限られる。そのため、たとえば寺院が世界遺産になっている場合でも、中に安置されている[[仏像]]などの美術品([[動産]]・[[可動文化財]])は、通常は世界遺産登録対象とはならない。ただし、[[東大寺盧舎那仏像|東大寺大仏]]のように移動が困難と認められる場合には、世界遺産登録対象となっている場合がある<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=108-109}}</ref>。逆に、将来的に動産になる可能性があると判断される場合、推薦時点で不動産であっても認められない(「作業指針」第48段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=85}}</ref>。[[チェルヴェーテリとタルクイーニアのエトルリア墓地遺跡群]](イタリア)の登録時には、優れた出土品の数々が収められた隣接する博物館を登録対象にするかどうかが議論になったが、世界遺産委員会はあくまでも不動産しか評価対象にしないとして、収蔵している出土品を理由とする形での博物館登録は認めなかった<ref>{{Harvnb|本中|2005|p=19}}</ref><ref group = "注釈">[[ムゼウムスインゼル|ベルリンのムゼウムスインゼル(博物館島)]](ドイツ)や[[プランタン=モレトゥスの家屋・工房・博物館複合体]](ベルギー)など、博物館それ自体に価値がある場合には、登録された例がある。</ref>。このような対象の設定に対する限界が、のちの[[無形文化遺産]]の枠組みに繋がったが<ref>{{Harvnb|松浦|西村|2010| pp=19-21}}</ref>、この点は後述する。 |

|||

世界遺産に登録されるためには、後述する世界遺産評価基準を少なくとも1つは満たし、その「顕著な普遍的価値」を証明できる「完全性」と「真正性」を備えていると、[[世界遺産委員会]]から判断される必要がある<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=25-26, 30-32}}</ref>。その際、同一の歴史や文化に属する場合や、生物学的・地質学的特質などに類似性が見られる場合に、'''シリアル・プロパティーズ'''(Serial Properties, '''関連性のある資産群''')としてひとまとめに登録することが認められている(「作業指針」第137段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=107-108}}</ref><ref group = "注釈">{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a}}では、「'''シリアル・ノミネーション・サイト(連続性のある資産)'''」と呼ばれている(pp.35-36)。「シリアル・ノミネーション」それ自体は、関連性のある資産をひとまとめに推薦することを指す({{Harvnb|西村|本中|2017|pp=115-116}})。</ref>。たとえば、[[フランス]]、[[インド]]、[[日本]]、[[アルゼンチン]]など7か国の世界遺産である[[ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-]]などはその例である。 |

|||

また登録された後、将来にわたって継承していくために、推薦時点で国内法等によってすでに保護や管理の枠組みが策定されていることも必要である。日本の例でいえば、[[原爆ドーム]]の世界遺産推薦に先立ち、[[文化財保護法]]が改正されて原爆ドームの[[史跡]]指定が可能になったことも、そうした点に合致させる必要があったためである<ref>{{Harvnb|伊東|2000|pp=2-3}}</ref>。 |

|||

== 分類 == |

== 分類 == |

||

世界遺産はその内容によって文化遺産、自然遺産、複合遺産の3種類に分けられている。なお、日本語文献ではしばしば[[無形文化遺産]]も単に「世界遺産」と呼ばれることがあるが、[[#無形文化遺産|後述]]するように、そちらは世界遺産条約の対象ではなく、世界遺産委員会で扱われる「文化遺産」には含まれない<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=35-36}}</ref>。 |

|||

=== 公式の分類 === |

|||

世界遺産はその内容によって以下の3種類に判別される<ref group="注釈">文化遺産は世界遺産条約第1条、自然遺産は同第2条に規定されている。複合遺産は「世界遺産条約履行のための作業指針」(以下単に「作業指針」)第46項で定義付けられている。</ref>。 |

|||

また、内容的な区分以外にも、国際的な対応の優先度の高い「[[危機にさらされている世界遺産]]」(危機遺産)、2か国以上で保有する「国境を越える資産」、非公式な分類だが日本語圏では広く用いられる「[[負の世界遺産]]」などがある。 |

|||

; [[文化遺産 (世界遺産)|文化遺産]] |

|||

: 顕著な普遍的価値をもつ建築物や遺跡など。 |

|||

=== 文化遺産 === |

|||

; [[自然遺産 (世界遺産)|自然遺産]] |

|||

{{Main|文化遺産 (世界遺産)}} |

|||

: 顕著な普遍的価値をもつ地形や[[生物多様性]]、景観美などを備える地域など。 |

|||

文化遺産 (cultural heritage) は世界遺産条約第1条に規定されており、[[モニュメント|記念工作物]]、建造物群、[[遺跡]]<ref group = "注釈">世界遺産条約における「遺跡」の原語は site であり、これは考古遺跡よりも指し示す範囲が広く、実際、自然遺産の登録地にも同じ語が使われるなどしているため、「場所」と訳している専門家もいる{{Harv|稲葉|2016|pp=4-5}}。</ref>のうち、歴史上、芸術上あるいは学術上顕著な普遍的価値をもつものを対象としている<ref name = tobunken_p35>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=35}}</ref>。しばしば世界文化遺産と呼ばれる<ref name = NM_i>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=i}}</ref>。 |

|||

; [[複合遺産 (世界遺産)|複合遺産]] |

|||

: 文化と自然の両方について、顕著な普遍的価値を兼ね備えるもの。 |

|||

基本的なカテゴリーは上記の3種のままだが、それらに内包されるカテゴリーとして、上述のように1992年に[[文化的景観]]の概念が追加され、以降、[[産業遺産]]、[[文化の道]]など多様なカテゴリーが加わった<ref name = tobunken_p35 />。文化遺産は研究の深化とともに範囲が広がっており、それゆえ[[国際記念物遺跡会議|ICOMOS]]も、世界文化遺産の一覧は「開いた一覧」となる見通しを示している<ref name = nanaumi_p15>{{Harvnb|七海|2006|p=15}}</ref>。 |

|||

また、内容上の分類ではないが、後世に残すことが難しくなっているか、その強い懸念が存在する場合には、該当する物件は'''[[危機にさらされている世界遺産]]リスト'''(危機遺産リスト)に加えられ、別途保存や修復のための配慮がなされることになっている<ref>世界遺産条約第11条4項、「作業指針」第177項 - 第191項。</ref>。 |

|||

=== 自然遺産 === |

|||

{{Main|自然遺産 (世界遺産)}} |

|||

自然遺産 (natural heritage) は世界遺産条約第2条に規定されている。その定義では「無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、鑑賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの」「地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの」「自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの」<ref>[[:s:世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約]]より引用。</ref>が挙げられている。しばしば世界自然遺産と呼ばれる<ref name = NM_i />。 |

|||

文化遺産の場合は、ICOMOS によるテーマ別研究によって多様な文化遺産の模索がなされてきたが、[[国際自然保護連合|IUCN]]は少なくとも[[第39回世界遺産委員会]](2015年)の時点では、財政事情から自然遺産のテーマ別研究はしていないことを明かしている<ref name = tobunken_p127>{{Harvnb|東京文化財研究所|2013|p=127}}</ref>。ただし、そもそも自然遺産は文化遺産と違い、その価値の評価は当初から安定していた<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=16}}</ref>。IUCNは1982年にはグローバル目録を作成し、自然遺産として登録が望まれる類型の網羅を終えていた<ref>{{Harvnb|河上|2008|p=8}}</ref>。それゆえIUCNは自然遺産(および複合遺産)を「閉じた一覧」とすることを志向し、その限界は250から300と考えられている<ref name = nanaumi_p15 />。 |

|||

=== 複合遺産 === |

|||

{{Main|複合遺産 (世界遺産)}} |

|||

複合遺産 (mixed heritage) は文化と自然の両方について、顕著な普遍的価値を兼ね備えるものを対象としている。1979年には最初の複合遺産が登録されていたものの<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2008|p=44}}</ref>、世界遺産条約に直接的な規定はなく、作業指針でも長らく明記されてこなかった。しかし、2005年の改訂の際に「作業指針」第46段落で定義付けられた<ref>{{Harvnb|西村|本中| 2017|p=127}}</ref>。 |

|||

複合遺産には最初からそのように登録されたものだけでなく、自然遺産として登録されたものの文化的側面が追認されて複合遺産になったり、逆に文化遺産の自然的側面が追認されて複合遺産になる場合もある。後者に該当する例で最初に登録されたのは[[カンペチェ州カラクムルの古代マヤ都市と熱帯保護林]](メキシコ、2014年拡大)だが、この審議が難航したことを踏まえて、諮問機関の情報交換のやり方などが変更された<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=75-76, 78}}</ref>。 |

|||

=== 危機遺産 === |

|||

{{Main|危機にさらされている世界遺産}} |

|||

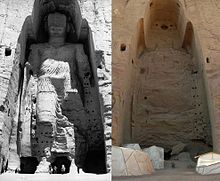

[[ファイル:Taller_Buddha_of_Bamiyan_before_and_after_destruction.jpg|thumb|世界遺産リスト登録と同時に危機遺産リストにも加えられた[[バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群]](大仏破壊前と破壊後)]] |

|||

内容上の分類ではないが、後世に残すことが難しくなっているか、その強い懸念が存在する登録物件は、[[危機にさらされている世界遺産]]リスト(危機遺産リスト, List of World Heritage in Danger)に加えられ、別途保存や修復のための配慮がなされることになっている(世界遺産条約第11条4項および「作業指針」第177段落 - 第191段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=71-73}}</ref>。危機遺産については、世界遺産条約や「作業指針」でも詳しく規定されており、制度の中核的概念と位置づけられている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=92-98}}</ref>。世界遺産リストへの推薦が各国政府しか行えないのに対し、危機遺産リストへの登録の場合は、きちんとした根拠が示されれば、個人や団体からの申請であっても受理、検討されることがある<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2001|pp=42, 54}}</ref>。 |

|||

2013年には[[シリア騒乱]]などを理由に[[シリアの世界遺産]]が6件全て<ref>{{Harvnb|稲葉|2013a|p=32}}</ref>、2016年には[[2014年リビア内戦|リビア内戦]]などを理由に[[リビアの世界遺産]]が5件全て登録されるなどし<ref>{{Harvnb|二神|2016|p=30}}</ref>、2017年の[[第41回世界遺産委員会]]終了時点での危機遺産登録物件は54件となっている<ref>[http://whc.unesco.org/en/danger/ List of World Heritage in Danger]([[世界遺産センター]]、2018年1月4日閲覧)</ref>。しかし、保有国の中には、危機遺産登録を不名誉なものと捉えて強い抵抗を示す国もあり、危機遺産リストに登録されるべき場合であってさえも、容易に登録が実現しない現実がある<ref name = tobunken_p72_73>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=72-73}}</ref>。リストに正式登録された危機遺産以外に、そのような「かくれた危機遺産」の増加を懸念する意見もある([[#危機遺産登録への抵抗|後述]])。 |

|||

なお、後述するように、[[無形文化遺産]]は世界遺産条約の対象ではない。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 国境を越える資産 === |

|||

[[ファイル:MK02244_Waterton_Glacier_International_Peace_Park.jpg|thumb|[[ウォータートン・グレイシャー国際平和自然公園]]に掲げられた[[アメリカ合衆国|米国]]と[[カナダ]]の国旗]] |

|||

世界遺産の中には、複数国にまたがる「国境を越える資産」(Transboundary properties) も存在する(「作業指針」第134段落)<ref name = tobunken2017_p129>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=129}}</ref><ref group = "注釈">「国境を越える世界遺産」{{Harv|日本ユネスコ協会連盟|2009|pp=13-27}}、「越境遺産」{{Harv|講談社|2012|p=32}}、「トランスバウンダリー・サイト」{{Harv|世界遺産検定事務局|2016a|p=36}}などとも呼ばれる。</ref>。その推薦書は保有国が共同で作成し、登録後の管理には共同で専用の機関を設置することが望ましいとされる<ref name = tobunken2017_p129 />。中には、[[カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林]](12か国)、[[シュトルーヴェの測地弧]](10か国)のように多くの国々で保有されている例もある。 |

|||

国境を越える資産は当初、自然遺産分野に多く見られたが、そうした制度の起源は世界遺産制度そのものよりも古く、[[ウォータートン・グレイシャー国際平和自然公園]]の設立に遡ると言われる(1932年設定、1995年には世界遺産リストにも登録)<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2009|pp=17, 23}}</ref><ref>{{Harvnb|吉田|2012b|p=203}}</ref>。国境を越える資産の存在は、国境を越えて協力することの大切さを伝え、保有国間の平和の構築にも資するとされるが、実際には国境を越えて価値が連続性を持つにもかかわらず、様々な事情を背景に別々に登録されている例がある<ref>{{Harvnb|工藤|2009|pp=22-23, 27}}</ref>。たとえば、[[イグアス国立公園 (ブラジル)|イグアス ({{lang|pt|Iguaçu}}) 国立公園]](ブラジル)と[[イグアス国立公園 (アルゼンチン)|イグアス ({{lang|es|Iguazú}}) 国立公園]](アルゼンチン)、[[スンダルバンス国立公園]](インド)と[[シュンドルボン]](バングラデシュ)などがそうである<ref>{{Harvnb|工藤|2009|p=22}}</ref><ref>{{Harvnb|吉田|2012b|pp=211-212}}</ref>。文化遺産だと[[サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路|サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路:カミノ・フランセスとスペイン北部の道]](スペイン)と[[フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路]]などがそれに当たる<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|pp=188, 191}}</ref>。そうした例には[[高句麗]]の遺跡のように、歴史的・政治的背景に起因するものもある([[#歴史認識|後述]])。 |

|||

=== 非公式な分類 === |

|||

世界遺産には、[[自然遺産 (世界遺産)|自然遺産]]、[[文化遺産 (世界遺産)|文化遺産]]、あるいは文化遺産の中での[[文化的景観]]や[[産業遺産]]など、世界遺産センターや[[国際記念物遺跡会議|ICOMOS]]によって公式に認められた分類とは別に、非公式に使われている分類もある。 |

|||

=== 負の世界遺産 === |

|||

{{Main|負の世界遺産}} |

|||

[[ファイル:Auschwitz_I_entrance_snow.jpg|thumb|[[アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所]]。登録の際に、類似の案件は二度と登録しないことが決議された<ref>[http://whc.unesco.org/archive/repcom79.htm#31 Report of the 3rd Session of the Committee]</ref>。]] |

[[ファイル:Auschwitz_I_entrance_snow.jpg|thumb|[[アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所]]。登録の際に、類似の案件は二度と登録しないことが決議された<ref>[http://whc.unesco.org/archive/repcom79.htm#31 Report of the 3rd Session of the Committee]</ref>。]] |

||

[[戦争]]、[[奴隷貿易]]、[[人種差別]]、[[文化浄化]]など、人類の歴史において繰り返してはならない出来事をとどめた遺跡なども、世界遺産リストに登録されている。これらは別名「負の世界遺産」(負の遺産)と呼ばれている<ref name = sekaken2016b_p420>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=420}}</ref>。 |

|||

{{main|負の世界遺産}} |

|||

平和の希求や人種差別の撤廃などを訴えていく上で重要な物件も世界遺産に登録されている。明確な定義付けがされているわけではないが、これらは別名「負の世界遺産」(負の遺産)と呼ばれている。 |

|||

負の遺産と |

ただし、世界遺産センターや ICOMOS によって公式に認められた分類ではない。そのため、何を負の遺産と見なすのかは論者によって異なるが、しばしば挙げられるのは[[広島市への原爆投下]]を伝える[[原爆ドーム]]、[[ホロコースト]]の物証である[[アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所|アウシュビッツ=ビルケナウ]]<ref group = "注釈">正式名称は[[#名称|後述]]を参照のこと。</ref>(ポーランド)、[[奴隷貿易]]の拠点であった[[ゴレ島]](セネガル)、[[ネルソン・マンデラ]]を含む反[[アパルトヘイト]]政治犯の収容所だった[[ロベン島]]([[南アフリカ共和国|南ア]])の4件<ref name = sekaken2016b_p420 /><ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2001|p=56}}</ref><ref>{{Harvnb|日高|2006|p=88}}</ref>で、このほかに[[核実験]]に関わる[[ビキニ環礁|ビキニ環礁の核実験場]](マーシャル諸島)や、[[ターリバーン]]による[[文化浄化]]を被った[[バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群]](アフガニスタン)なども、負の遺産とされることがある<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=262-263, 403}}</ref><ref name = NM_p25>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=25}}</ref>(負の遺産とされることがある他の例については、[[負の世界遺産]]参照)。 |

||

なお、これらの世界遺産登録では、単に悲劇的な出来事があったというだけでなく、それを繰り返すまいとする運動などが評価されることは珍しくない<ref name = NM_p25 />。たとえば、原爆ドームは、正式登録前から「負の遺産」と位置づける関連書籍もあったが<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|1996|p=17}}</ref>、世界遺産登録に当たっての評価は、あくまでも原爆のない世界を目指す半世紀にわたる平和運動に焦点が当てられており、戦争や原爆の悲惨さ自体は中心を占めていない<ref>{{Harvnb|稲葉|2011|p=18}}</ref><ref>{{Harvnb|岡田|2011|p=19}}</ref>。 |

|||

==== 裏世界遺産 ==== |

|||

{{-}} |

|||

裏世界遺産とは、[[世界遺産委員会]]などでの審議の結果、登録が見送られた物件を指す<ref>『地球の歩き方MOOK 見て読んで旅する世界遺産』ダイヤモンド・ビッグ社、2002年、pp.142-143「裏世界遺産から、世界遺産の真価を読む」; 佐滝 (2006) pp.204-206「『裏世界遺産』」</ref>。もともとインターネット上の私的なサイト<ref>{{cite web |url=http://homepage1.nifty.com/uraisan/index.html |title=世界遺産資料館 |accessdate=2011年2月22日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161102045431/http://homepage1.nifty.com/uraisan/index.html |archivedate=2016年11月2日 }}</ref>で打ち出された概念である。 |

|||

== 顕著な普遍的価値とその評価基準 ==<!-- |

|||

世界遺産記事には「顕著な普遍的価値」のリンクとして、この節に飛ぶようにしてある記事が少なからずあります。節名変更は慎重に。 --> |

|||

すでに述べたように、世界遺産となるためには、「顕著な普遍的価値」(Outstanding Universal Value, 略号は OUV<ref name = Tobunken2017_p89>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=89}}</ref><ref group = "注釈">OUVという略称は、[[世界遺産委員会]]でも公式に通用する略語である{{Harv|稲葉|2007b|p=24}}。</ref>)を有している必要がある。しかし、世界遺産条約では「顕著な普遍的価値」自体を定義していない<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=8}}</ref>。「作業指針」第49段落には、国家の枠にとらわれずに、現在だけでなく将来の人類にとっても大きな価値を持つといった大まかな定義があるが<ref name = Tobunken2017_p89 />、その証明のために要請されるのが、10項目からなる世界遺産登録基準のいずれか1つ以上を満たすことである<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=100}} </ref>。 |

|||

以上は当初から変わらない条件だが、2005年の「作業指針」改定によって、OUV を構成する要素に保存管理が加わったため、OUVの証明には登録基準を満たすこと、完全性と真正性を満たすこと、保存管理が適切に行われていることの全ての証明が必要となった(「作業指針」第77・78段落)<ref name = Tobunken2017_p89 />。 |

|||

== 世界遺産リスト登録手続きと登録後の保全 == |

|||

世界遺産リスト登録に必要となる前提、審査の流れ、登録後の保全状況報告などは、「世界遺産条約履行のための作業指針」(以下「作業指針」)<ref group="注釈">1977年の制定以降、頻繁な改定が行われているが、この記事で用いられているのは2005年改訂版である。</ref>で規定されている。 |

|||

=== 世界遺産登録基準 ===<!--- |

|||

登録までの流れを図示すると以下のようになる。 |

|||

この節は世界遺産の各記事の概要表テンプレから[[世界遺産#世界遺産登録基準|登録基準]]としてリンクされています。節名変更の際はリンクに注意を!!---> |

|||

世界遺産登録基準は、当初、文化遺産基準 (1) - (6) と自然遺産基準 (1) - (4) に分けられていたが、2005年に2つの基準を統一することが決まり、2007年の[[第31回世界遺産委員会]]から適用されることになった<ref name = nihon2007_p53>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2007|pp=53-54}}</ref><ref group = "注釈">2005年に決定した基準が2007年からの適用となったのは、2006年の審議予定の物件は、2005年の新基準確定前に推薦されていたからである({{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2006|p=49}})。</ref>。新基準の (1) - (6) は旧文化遺産基準 (1) - (6) に対応しており、新基準 (7)、(8)、(9)、(10) は順に旧自然遺産基準 (3)、(1)、(2)、(4) に対応している<ref name = nihon2007_p53 />。このため、実質的には過去の物件に新基準を遡及して適用することが可能であり、現在の世界遺産センターの情報では、旧基準で登録された物件の登録基準も新基準で示している<ref name = nihon2007_p53 /><ref group = "注釈">この統合の際に、[[ハワイ火山国立公園]]が旧自然基準 (2)=新基準 (9) から新基準 (8) に差し替えになるなど、自然遺産19件について適用する基準の変更が行われた{{Harv|稲葉|2007a|p=51}}。 </ref>。 |

|||

基準が統一された後も文化遺産と自然遺産の区分は存在し続けており、新基準 (1) - (6) の適用された物件が文化遺産、新基準 (7) - (10) の適用された物件が自然遺産、(1) - (6) のうち1つ以上と (7) - (10) のうち1つ以上の基準がそれぞれ適用された物件が複合遺産となっている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=34}}</ref>。 |

|||

登録基準(評価基準)<ref group = "注釈">基準の統一に伴って、基準の題名自体が「世界遺産登録のための基準」から「顕著な普遍的価値評価のための基準」へと変更されており、前者を「登録基準」、後者を「評価基準」と訳し分けている文献もある {{Harv|西村|本中|2017|p=22}}。その一方、{{Harvnb|東京文化財研究所|2017}}のように、2005年以降のものも「登録基準」と呼んでいる文献もある。</ref>の内容は以下の通りである(「作業指針」第77段落<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=33-34}}</ref>)(以下は世界遺産センター公式サイトに掲載された基準<ref>[http://whc.unesco.org/en/criteria/ The Criteria for Selection]([[世界遺産センター]]、2018年1月1日閲覧)</ref>を翻訳の上、引用したものである)。 |

|||

[[ファイル:Taj_Mahal,_Agra,_India_edit3.jpg|thumb|基準 (1) のみによって登録された『傑作』[[タージ・マハル]]]] |

|||

{{世界遺産基準|1||||||||||11}} |

|||

** この基準は、ユネスコが公刊しているマニュアルでは、[[天才]]に帰せられる基準ではなく、作者不明の考古遺跡などであっても適用できることが明記されている<ref name = tobunken2017_p34>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=34}}</ref>。また、かつては芸術的要素を持つことが盛り込まれていたが、現在の基準にはそれはなく<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=22}}</ref>、機能美を備えた産業遺産への適用も可能になっている<ref name = tobunken2017_p34 />。 |

|||

{{世界遺産基準||2|||||||||11}} |

|||

** この基準のかつてのキーワードは一方向の伝播を想起させる「影響」だったが、「交流」に置き換えられている<ref name = inaba1995_p24>{{Harvnb|稲葉|1995|p=24}}</ref>。また、建築や記念工作物を対象としていた当初の文言に、文化的景観のために「[[ランドスケープ|景観デザイン]]」が、産業遺産のために「技術」がそれぞれ追加されるなど、対象が拡大してきた<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=22-23, 129, 161}}</ref>。 |

|||

{{世界遺産基準|||3||||||||11}} |

|||

** この基準はもともと消滅した文明の証拠、すなわち考古遺跡を主な対象とする基準だった<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=23}}</ref>。しかし、文化的景観が導入された1990年代に順次改定され、「文化的伝統」や「現存する」といった文言が追加された<ref name = inaba1995_p24 />。 |

|||

{{世界遺産基準||||4|||||||11}} |

|||

** この基準は元々建築に重点が置かれた基準だったが、文化的景観のために「景観」が、産業遺産のために「技術の集積」が追加された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=23-24, 129, 161}}</ref>。 |

|||

{{世界遺産基準|||||5||||||11}} |

|||

** この基準はもともと伝統的な集落や建築様式を主な対象とするものだったが、文化的景観の導入を反映して「土地利用」に関する文言が追加され<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=24, 129}}</ref>、のちには陸上だけでなく海上についても明記された<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|p=88}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Robben_Island-113368.jpg|thumb|ロベン島。その登録は基準適用のあり方に議論を招いた。]] |

|||

{{世界遺産基準||||||6|||||11}} |

|||

** この基準はもともと「出来事、思想、信仰」との関連しか書かれていなかったが、文化的景観の導入に伴い「現存する伝統」「芸術的、文学的作品」が追加された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=129}}</ref>。たとえば、[[ザルツブルク市街の歴史地区]]にこの基準が適用されている理由には、音楽家[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]を輩出した都市であることなどが挙げられている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=24}}</ref>。 |

|||

** その一方、いわゆる負の世界遺産には、この基準 (6) が単独適用されたものが多いとされる<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=420}}</ref>。しかし、この基準は原爆ドームの登録をめぐって紛糾した結果、単独適用が禁じられ<ref>{{Harvnb|稲葉|2011|p=17}}</ref><ref group = "注釈">もともと、1994年(原爆ドームの登録前)の時点で「委員会は(中略)極めて例外的な場合、または他の文化遺産または自然遺産の基準と関連している場合に限られるべきであると見なしている」{{Harv|稲葉|1995|p=24}} という条件はあったので、条件そのものが初めて追加されたのではなく、非常に厳しいものへと変更されたということである。</ref>、「ただし、極めて例外的な場合で、かつ他の基準と関連している場合のみ適用」<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2002a|p=58}}より引用。</ref>という厳しい条件がついた時期があった。その厳しい文言は、3年後の[[ロベン島]]の審議の際にかえって議論の紛糾を招き<ref group = "注釈">ロベン島に対し、諮問機関は基準 (6) 単独での登録を勧告した。しかし、厳しい条件との兼ね合いで単独適用を避けたい委員会は、諮問機関が反対していた基準 (3) も強引に適用することで、(3) と(6) での登録という形に落ち着かせた {{Harv|稲葉|2011|p=17}}。</ref>、上記のような緩和された条件に変更された。 |

|||

[[ファイル:Hajnówka,_Poland_-_panoramio_(73).jpg|thumb|[[ビャウォヴィエジャの森]]は、野生絶滅に至った[[ヨーロッパバイソン]]の再導入地などとして重要である<ref>{{Harvnb|工藤|2009|pp=25-26}}</ref>。]] |

|||

{{世界遺産基準|||||||7||||11}} |

|||

**「美しさ」は客観的な判定が難しいため、後述の基準 (10) が変更された1992年以降、諮問機関はこの基準単独での登録勧告をあまりしなくなっているとされる<ref>{{Harvnb|吉田|2012b|p=106}}</ref>。また、[[ビャウォヴィエジャの森]](ベラルーシ / ポーランド)のような例もある。それは1979年の登録以来、基準 (7) のみで登録されていたが、2014年の拡大にともない、 (7) を外して基準 (9)・(10) へと差し替えられたのである<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2014|p=29}}</ref>。 |

|||

** 日本では、富士山の推薦に当たって、適用が検討された<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2014|pp=10-11}}</ref>。結局、文化遺産の基準ではないとして推薦には盛り込まれなかったが、むしろ「美しさ」という基準を文化遺産の基準として捉える視点があってもよいはずだとする意見もある<ref>{{Harvnb|西村|本中|p=147}} 該当箇所の担当執筆者は[[西村幸夫]]。</ref>。そもそも、本来この条項は[[原生地域|手付かずの自然]]のみを対象とする基準ではなく、文化的景観が導入される1992年までは、文化と自然の相互作用に触れたくだりが存在していた<ref>[http://whc.unesco.org/en/guidelines/ Operational Guidelines](世界遺産センター、2018年2月1日閲覧)。関連する情報は{{Harvnb|稲葉|2015|pp=9-10}}</ref>。 |

|||

{{世界遺産基準||||||||8|||11}} |

|||

** この基準に言う「生物の記録」とは[[化石]]のことで、[[カンブリア紀]]の化石産地である[[澄江の化石産地]](中国)などが含まれるが、[[南アフリカの人類化石遺跡群]]などの[[化石人類]]関連の遺跡はこの基準ではなく、基準 (3) の対象となる<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=27,29}}</ref>。 |

|||

{{世界遺産基準|||||||||9||11}} |

|||

{{世界遺産基準||||||||||10|11}} |

|||

** この基準はもともと[[絶滅危惧種]]の保護に力点が置かれた基準であり、「生物多様性」に関する文言は当初なかったが、1992年の[[生物の多様性に関する条約|生物多様性条約]]成立後に盛り込まれた<ref>{{Harvnb|吉田|2012b|p=16}}</ref>。 |

|||

以上の基準の少なくとも1つ以上を満たしていると世界遺産委員会で認定されれば、世界遺産リストに登録される。多くの世界遺産では、複数の基準が適用されている<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|p=86}}</ref>。最多は[[泰山]]と[[タスマニア原生地域]]の7項目である<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=26}}</ref>。 |

|||

=== 完全性と真正性 === |

|||

前述の通り、世界遺産の「顕著な普遍的価値」には、完全性と真正性を満たしていることも必要となる。 |

|||

==== 完全性 ==== |

|||

[[ファイル:三保の松原,_Miho_no_matsubara_-_panoramio.jpg|thumb|[[富士山-信仰の対象と芸術の源泉]]の構成資産[[三保の松原|三保松原<!--構成資産としてはこちらの表記-->]]は、完全性に寄与するかが争点となった。]] |

|||

'''完全性'''({{lang|en|Integrity}})とは、その物件のOUVを証明するために必要な要素が、適切な保全管理の下で過不足なく揃っていることを指す(「作業指針」第78・87・88段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=66}}</ref>。'''インテグリティ'''、'''全体性'''などとも呼ばれる<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2016|p=37}}</ref>。 |

|||

一定の規模を確保することが求められる反面、価値の証明と関係のない要素が多く混じっても否定的に評価されるため、いたずらに範囲を拡大するよりも、個々の要素群に絞り、面ではなく点で捉える「関連性のある資産」とすることも含め、価値の証明に即して範囲を練ることが求められる<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=66-67}}</ref>。たとえば、[[富岡製糸場と絹産業遺産群]]では、当初10件の構成資産を擁する推薦物件だったが、絹産業の技術革新と国際交流という価値の証明に即した練り直しの結果、4件にまで絞られた経緯があり<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2014|pp=6-11}}</ref>、絞込みが効果的だったとされている<ref name = asahi170427>「富岡製糸場 世界遺産へ 4資産に厳選 奏功」『[[朝日新聞]]』2014年4月27日朝刊1面</ref><ref>「富岡 結んだ西洋・伝統 / 製糸場 世界遺産へ / 近代工業化の鍵・絞り込み奏功」『[[日本経済新聞]]』2014年4月27日朝刊35面</ref>。 |

|||

諮問機関は、範囲の設定に不足がある推薦の場合には範囲の再考を勧告するが、逆に余計な要素が含まれていると判断した場合には、特定の要素の除外を条件にした登録勧告を示すことがある。例えば、[[富士山-信仰の対象と芸術の源泉]]の推薦では[[三保の松原|三保松原]]の除外が<ref>{{Harvnb|稲葉|2013b|p=32}}</ref>、[[「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群]]の推薦では[[新原・奴山古墳群]]などの除外が<ref>{{Harvnb|二神|2018|p=28}}</ref>、それぞれ勧告された(いずれも逆転で登録)。他方、[[平泉|平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―]]の推薦で除外が勧告された[[柳之御所遺跡]]は、委員会審議でも勧告通りに除外と決まった例である。 |

|||

自然遺産・複合遺産の例では、[[ブルー・アンド・ジョン・クロウ・マウンテンズ国立公園|ブルー・アンド・ジョン・クロウ・マウンテンズ]](ジャマイカ)は、同名の国立公園の推薦時には絞り込みを勧告され、核心部分のみに限定した再推薦で登録された例であり、逆に[[大ヒマラヤ国立公園|大ヒマラヤ国立公園保存地域]](インド)は、国立公園だけでは不足があるとして、隣接する自然保護区にまで拡大することで登録された例である。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 真正性 ==== |

|||

[[ファイル:Plac Zamkowy w Warszawie widziany z wieży kościoła św. Anny.JPG|thumb|再建されたワルシャワの街並み]] |

|||

[[ファイル:Great_Mosque_of_Djenné_1.jpg|thumb|[[ジェンネ]]の[[泥のモスク]]]] |

|||

'''真正性'''とは、特に文化遺産について、そのデザイン、材質、機能などが本来の価値を有していることなどを指す(「作業指針」第79段落 - 第82段落)<ref name = tobunken2017_p21>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=21}}</ref>。'''真実性'''と訳されるほか<ref name = watanabe_p5 />、元々日本語に対応する概念がなかったとして'''オーセンティシティ'''とカタカナで表現される場合もある<ref name = watanabe_p5>{{Harvnb|渡邊|1995|p=5}}</ref>。 |

|||

再建された建造物の歴史的価値は、1980年登録の[[ワルシャワ歴史地区]](ポーランド)で早くも問題になった<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=148-149}}</ref>。ワルシャワの町並みは[[第二次世界大戦]]で徹底的に破壊され、戦後に壁のひび割れなどまで再現されたといわれるほどの再建事業を経て、忠実に復元されたものだったからである<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=157}}</ref>。1979年、1980年と続けて議論が紛糾した結果、ワルシャワの登録と引き換えに、第二次大戦後に再建された他のヨーロッパ都市は登録対象としないことが決められた<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=149}}</ref>。「作業指針」にも、歴史地区の再建などは、例外的にしか認められないことが明記されている(第86段落)<ref name = tobunken2017_p21 />。もっとも、2005年登録の[[オーギュスト・ペレによって再建された都市ル・アーヴル]](フランス)のように、戦前の面影を一新した[[鉄筋コンクリート]]造りの計画都市が登録された例はある<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=158}}</ref>。 |

|||

その後、登録物件の偏りなどとの関連で「真正性」の問題がクローズアップされた。堅牢な石の建造物を主体とするヨーロッパの文化遺産と違い、木や土を主体とするアジアやアフリカの文化遺産は、保存の仕方が異なってくるからである<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=148, 151, 153}}</ref><ref>{{Harvnb|安江|2011|pp=45-46}}</ref>。そこで、1994年に[[奈良市]]で開催された「世界遺産の真正性に関する国際会議」で採択された奈良文書<ref group = "注釈" name = NDoA>「真正性に関する奈良文書」{{Harv|東京文化財研究所|2017|p=80}}、「オーセンティシティに関する奈良文書」{{Harv|西村|本中|2017|p=57}}、「オーセンティシティに関する奈良ドキュメント」{{Harv|渡邊|1995|p=9}}などといった訳があり、「奈良文書」「奈良ドキュメント」などと略される。</ref>において、真正性はそれぞれの文化的背景を考慮するものとし<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=80}}</ref>、木造建築などでは、建材が新しいものに取り替えられても、伝統的な工法・機能などが維持されていれば、真正性が認められることになった<ref name = MN2010_p22>{{Harvnb|松浦|西村|2010| p=22}}</ref>。この真正性の定義づけには日本も積極的に関わり、世界遺産制度史上における日本の特筆すべき貢献と評価されている<ref name = MN2010_p22 /><ref>{{Harvnb|木曽|2015|p=129}}</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 登録範囲 == |

|||

[[ファイル:Karte Weltkulturerbe Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus.png|thumb|登録範囲の地図の例([[ハンブルクの倉庫街とチリハウスを含む商館街]])。赤が資産の範囲、黄が緩衝地帯。]] |

|||

世界遺産の登録範囲 (Boundary) は、前述のように完全性をはじめとする「顕著な普遍的価値」(OUV) の証明のために必要な要素を、過不足なく含むことが求められる<ref name = tobunken2017_p23>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=23-24}}</ref>。範囲の設定は行政区分などに左右されるべきでないとされ、自然地形の特徴などに即していることが望ましいとされている<ref name = tobunken2017_p23 />。登録後にも範囲の変更は可能である。それについては[[#登録後の変更|後述]]を参照のこと。 |

|||

世界遺産の登録に当たっては、登録物件の周囲に[[緩衝地帯]] (Buffer zone) を設けることがしばしばである。ただし、それはOUVを有するとは認められていない地域で、世界遺産登録範囲ではない<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=62}}</ref>。かつては、世界遺産そのものの登録地域を核心地域 (Core zone) と呼んでいたが、核心地域と緩衝地帯がともに世界遺産登録地域であるかのように誤認されないために、2008年から世界遺産そのものの登録地域は資産 (property) と呼ばれ、緩衝地帯と明確に区別されるようになった<ref>{{Harvnb|稲葉| 2009|p=40}}</ref>。 |

|||

=== 緩衝地帯 === |

|||

'''緩衝地帯'''は、そのままカタカナで'''バッファー・ゾーン'''と表現されることもある<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=37-38}}</ref>。本来保護すべき範囲の外側に緩衝地帯を設定するという考え方は、自然保護に見られた概念を文化遺産にも拡大したものといえる。この範囲設定は、ユネスコの「{{仮リンク|人と生物圏計画|en| Man_and_the_Biosphere_Programme}}」で「核心地域」「緩衝地域」「移行地域」の3区分が存在していたことをモデルに、核心地域と緩衝地域の概念を導入したものである<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=37}}</ref>。なお、日本の省庁の場合、Buffer zone を世界遺産では「緩衝地帯」、[[生物圏保護区|生物圏保存地域]](ユネスコエコパーク)では「緩衝地域」と訳し分けている<ref>[http://www.mext.go.jp/unesco/005/1341691.htm (参考2)ユネスコエコパーク (BR) の保護担保措置・ゾーニングに関する基本的な考え方]([[文化庁]]、2018年2月1日閲覧)、[http://www.env.go.jp/press/104164.html 参考1・ユネスコエコパークについて]([[環境省]]、2018年2月1日閲覧)<!--細かいアドレスは変更されやすいので、いずれのurlも文書そのものではなく、そのリンクがあるページを掲げた。--></ref><ref group = "注釈">{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2016}}(pp.28, 37) は同様の区分を踏襲しているが、{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a}}(p.37) では訳し分けずにどちらも「緩衝地帯」で統一している。</ref>。 |

|||

緩衝地帯の役割は、資産の保護のために設定される区域で、法的あるいは慣例的に開発などは規制を受ける<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=59-60}}</ref>。例えばフランスの場合、歴史的記念建造物の周囲には一律(半径500 m)に規制が敷かれるが、世界遺産の場合、保護する範囲に機械的な線引きはなく、また資産全体に同じ範囲だけ設定しなければならないものではない<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=60-62}}</ref>。そもそも緩衝地帯は当初、方針文書に明記されておらず、ごく初期の世界遺産には設定されていなかった<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=145}}</ref>。1980年や1988年の「作業指針」で段階的に盛り込まれていったが<ref>{{Harvnb|吉田|2012b|pp=190-191}}</ref>、厳格な適用を求める方向で「作業指針」が改定されたのは2005年のことで<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=156-157}}</ref>、設定しない場合には理由の提示が必要となった<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=37-38}}</ref>。世界遺産の推薦に当たっては、原則として資産だけでなく緩衝地帯についても、規模や用途などを明記し、地図も提出する必要がある(「作業指針」第104段落)<ref name = tobunken2017_p25>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=25-26}}</ref>。 |

|||

それ以降、[[第31回世界遺産委員会]](2007年)で既に登録されている世界遺産7件に遡及的に設定されるなど<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2008|p=15}}</ref>、「軽微な変更」([[#軽微な変更|後述]])として緩衝地帯の遡及的な設定なども行われるようにもなっている<ref name = tobunken2017_p25 />。 |

|||

[[ファイル:The Tower of London mit The Shard im Hintergrund (36051342550).jpg|thumb|[[ロンドン塔]](手前)と[[ザ・シャード]](奥)]] |

|||

その一方、生物圏保存地域と異なり、緩衝地帯の外側に移行地域が存在しないため、緩衝地帯のすぐ外側での開発などが問題視されることが出てきた<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=38}}</ref>。例えば[[ロンドン塔]]の場合、超高層建築[[ザ・シャード]]が緩衝地帯の外に建てられたが、ロンドン市内で突出したその高さは、ロンドン塔の景観にも影響を及ぼしてしまっている<ref>{{Harvnb|木曽|2015|pp=24-25}}</ref>。これは緩衝地帯の外であったため、世界遺産委員会では懸念は表明されたものの、それ以上の措置には踏み込まなかった<ref>{{Harvnb|木曽|2015|p=25}}</ref>。世界遺産委員会では、緩衝地帯の外でさえ、景観に影響を及ぼす場合には規制すべきという意見も出されるようになっている<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=156-157, 230}}</ref><ref group = "注釈" name = "wider">この緩衝地帯の外側の周辺環境を「より広範な周辺環境」(wider setting) と呼ぶ{{Harv|東京文化財研究所|2017|p=109}}。</ref>。その一方、都市の成長や開発に対する過度の抑制に繋がることを懸念する論者もいる<ref>{{Harvnb|木曽|2015|pp=25-29}}</ref>。 |

|||

前述のように、緩衝地帯は理由を明記すれば、設定しないことも許容される。許容されるための理由としては、資産そのものの保護範囲がもともと十分に広く設定されている場合や、大平原や地下など、資産の所在環境による条件を勘案して緩衝地帯の設定が無意味、あるいは不要などと判断される場合などがある<ref name = tobunken2017_p25 />。しかし、[[フォース橋]](2015年登録)が保護範囲の十分の広さを理由に緩衝地帯を設定しなかったところ、その審議が紛糾した例などもあり、専門家からは緩衝地帯を設定しない推薦は例外的なものと見なされている<ref name = tobunken2017_p25 />。 |

|||

{{-}} |

|||

== 世界遺産リスト登録手続きと登録後の保全 == |

|||

世界遺産リスト登録に必要となる前提、審査の流れ、登録後の保全状況報告などは、「世界遺産条約履行のための作業指針」(「作業指針」)で規定されている。その登録までの流れを図示すると以下のようになる。 |

|||

{|cellspacing=3 cellpadding=0 style="margin:0 auto;text-align:center;" |

{|cellspacing=3 cellpadding=0 style="margin:0 auto;text-align:center;" |

||

| 59行目: | 198行目: | ||

|colspan="2"|↓ |

|colspan="2"|↓ |

||

|- |

|- |

||

|colspan="2" style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|ユネスコ世界遺産センターが諮問機関に評価依頼 |

|colspan="2" style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|ユネスコ世界遺産センターが諮問機関<ref group = "注釈" name = "助言">Advisory Body を{{Harvnb|西村|本中|2017}}や{{Harvnb|東京文化財研究所|2017}}などは「諮問機関」と翻訳しているが、「助言機関」と訳す文献もある({{Harvnb|稲葉|2017}})。</ref>に評価依頼 |

||

|- |

|- |

||

|↓ |

|↓ |

||

|↓ |

|↓ |

||

|- |

|- |

||

|style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|文化遺産候補は[[国際記念物遺跡会議]] (ICOMOS) が現地調査を踏まえて登録の可否を勧告。<br /><small>文化的景観に関しては、IUCN とも協議が行われる場合がある。<ref> |

|style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|文化遺産候補は[[国際記念物遺跡会議]] (ICOMOS) が現地調査を踏まえて登録の可否を勧告。<br /><small>文化的景観に関しては、IUCN とも協議が行われる場合がある。<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=37-38}}</ref></small> |

||

|style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|自然遺産候補は[[国際自然保護連合]] ([[国際自然保護連合|IUCN]]) が現地調査を踏まえて登録の可否を勧告 |

|style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|自然遺産候補は[[国際自然保護連合]] ([[国際自然保護連合|IUCN]]) が現地調査を踏まえて登録の可否を勧告 |

||

|- |

|- |

||

|↓ |

|↓ |

||

|↓ |

|↓ |

||

<!--|- |

|||

|colspan="2" style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|ユネスコ世界遺産センターが登録推薦を判定 |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|↓ --><!--この手続きはすでに存在しないためコメントアウト--> |

|||

|- |

|- |

||

|colspan="2" style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|[[世界遺産委員会]]で最終審議 |

|colspan="2" style="padding:5px;background:#f9f9f9;border:1px solid gray;"|[[世界遺産委員会]]で最終審議 |

||

| 81行目: | 216行目: | ||

|} |

|} |

||

=== |

=== 暫定リスト ===<!-- |

||

現状でのウィキプロジェクトの合意では、各国の世界遺産に関する記事に暫定リストを載せる場合、この節にリンクを貼ることになっています。実際、すでに複数の記事からリンクが貼られているため、節名の変更は慎重にお願いします --> |

|||

登録される物件は[[不動産]]、つまり移動が不可能な土地や建造物に限られる。そのため、たとえば寺院が世界遺産になっている場合でも、中に安置されている[[仏像]]などの美術品([[動産]]・[[可動文化財]])は、通常は世界遺産登録対象とはならない。ただし、[[東大寺大仏]]のように移動が困難と認められる場合には、世界遺産登録対象となっている場合がある<ref>世界遺産アカデミー (2009a) p.11;佐滝 (2009) pp.108-109</ref>。このような対象の設定に対する限界が、のちの[[無形文化遺産]]の枠組みに繋がったが<ref>松浦・西村 (2010) pp.19-21</ref>、この点は後述する。 |

|||

[[ファイル:TsurugaokaHachiman-M8867.jpg|thumb|[[武家の古都・鎌倉|鎌倉の寺院・神社ほか]]<!--文化庁の現在の表記に合わせる。2018年2月1日時点。-->は、「不登録」勧告を受けて審議前に取り下げられたが、暫定リストには記載され続けている。また、鎌倉の文化財は[[日本遺産]]には選定されている。]] |

|||

'''暫定リスト'''は、世界遺産登録に先立ち、各国がユネスコ世界遺産センターに提出するリストのことである。もともと文化遺産について、このリストに掲載されていないものを世界遺産委員会に登録推薦することは、原則として認められていなかったが、「作業指針」の2005年の改訂で、自然遺産についても義務付けられるようになった<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2003|pp=47-48, 55}}</ref><ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=41}}</ref>。ただし、[[バム地震]](2003年)で壊滅的損壊を被った[[アルゲ・バム|バムとその文化的景観]](イラン、[[2004年]]登録)のように<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2005|p=55}}</ref>、不測の事態によって緊急で登録する必要性が認められた場合には、「緊急登録推薦」に関する条項に従い、暫定リスト記載と推薦をほぼ同時に行うことが認められる場合がある<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=46-47}}</ref>([[#緊急登録推薦|後述]])。 |

|||

暫定リストは、各国が1年から10年以内をめどに世界遺産委員会への登録申請を目指すもののリストであり<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2008|p=45}}</ref>、10年ごとに見直し、再提出することが望ましいとされる<ref name = tobunken2017_p124 />。ただし、10年間推薦しなかったら除去しなければならないというものではない。例えば、日本の場合、1992年から暫定リストに記載され続けていた物件のうち、[[武家の古都・鎌倉|古都鎌倉の寺院・神社ほか]]が最初に推薦されたのはおよそ20年後のことであり(結果は本審議前に取り下げ)、[[彦根城]]は一度も推薦されたことがない。 |

|||

世界遺産に登録されるためには、後述する世界遺産登録基準を少なくとも1つは満たし、その「顕著な普遍的価値」を証明できる「完全性」と「真正性」を備えていると、[[世界遺産委員会]]から判断される必要がある。その際、同一の歴史や文化に属する場合や、生物学的・地質学的特質などに類似性が見られる場合に、「連続性のある資産」(シリアル・ノミネーション・サイト)としてひとまとめに登録することが認められている<ref>「作業指針」第137項</ref>。たとえば、イギリスとドイツという国境を接しない2か国の世界遺産である[[ローマ帝国の国境線]]や、10か国の世界遺産である[[シュトルーヴェの測地弧]]などはその好例である。 |

|||

[[ファイル:Gambaku_Dome_of_Hiroshima.jpg|thumb|[[原爆ドーム]]。登録の際には[[戦争遺跡]]は世界遺産条約の対象外とする米国などが反発した。]] |

|||

また登録された後、将来にわたって継承していくために、推薦時点で国内法等によってすでに保護や管理の枠組みが策定されていることも必要である。日本の例でいえば、[[原爆ドーム]]の世界遺産推薦に先立ち、[[文化財保護法]]が改正されて原爆ドームの[[史跡]]指定が行われたことも、そうした点に合致させる必要があったためである<ref>伊東孝『日本の近代化遺産』岩波新書、2000年、pp.2-3 ; 中国新聞社編『ユネスコ世界遺産・原爆ドーム』中国新聞社、1997年 etc.</ref>。 |

|||

暫定リスト掲載物件は、世界遺産委員会がその「顕著な普遍的価値」 (OUV) を認めたものではなく、現在暫定リストに掲載されているものには、不登録勧告を受けて取り下げたものや、登録延期決議などを受けたものもある。ただし、世界遺産委員会で「不登録」([[#不登録|後述]])と決議されたものを暫定リストに掲載し続けることは、原則として認められていない(「作業指針」第68段落)<ref name = tobunken2017_p124>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=124-126}}</ref><ref group = "注釈">不登録時と異なる評価基準に基づくなどして、新規に推薦することは認められている(「作業指針」第158段落)({{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=86}})。</ref>。 |

|||

日本の場合、文化遺産候補は[[文化庁]]、自然遺産候補は[[環境省]]、[[林野庁]]が主に担当する。これに[[文部科学省]]、[[国土交通省]]などで構成される'''世界遺産条約関係省庁連絡会議'''で推薦物件が決定される。推薦物件は、暫定リストとして、[[外務省]]を通じユネスコに提出される。 |

|||

世界遺産委員会は、条約締結各国に対して、暫定リストへの掲載に当たっては、その遺産のOUVを厳格に吟味することや、保護活動が適正に行われていることを十分示すように求めている。また、委員会は、暫定リスト作成では、まだ登録されていないような種類の物件に光を当てることや、世界遺産を多く抱える国は極力暫定リストを絞り込むことなどを呼びかけており、後述の「登録物件の偏り」を是正するための一助とすることを企図している<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2001|p=55}}</ref>。 |

|||

なお、世界遺産リストへの推薦は、各国の関係機関しか行うことはできない。ただし、[[危機にさらされている世界遺産|危機遺産]]リストへの登録の場合は、きちんとした根拠が示されれば、個人や団体からの申請であっても受理されることがある<ref>『世界遺産年報2001』p.42</ref>。 |

|||

この暫定リストは、各国がOUVを持つと考える物件を加除できるリストである。それに対し、他国と争いのある物件などに関しては、世界遺産委員会の検証を踏まえるべきといった提案も出されているが、慎重な意見も出されている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=42}}</ref>。[[第41回世界遺産委員会]]では、暫定リストが各国に独自に作成リストであり、そこには世界遺産センターや委員会の意向は反映されていないと念押しされることになった<ref>{{Harvnb|二神|2018|p=29}}</ref> |

|||

=== 登録範囲 === |

|||

世界遺産の登録に当たっては、登録物件の周囲に緩衝地域 (Buffer zone) が設けられることがしばしばである。ただし、それは「顕著な普遍的価値」を有するとは認められていない地域で、世界遺産登録地域ではない。 |

|||

日本の場合、暫定リストへの記載は、[[文化庁]]、[[環境省]]、[[林野庁]]が担当するが、推薦にむけては上記3省庁に[[外務省]]、[[国土交通省]]、[[水産庁]]を加えた6省庁に、オブザーバーとしての[[文部科学省]]と[[農林水産省]]を加えた「世界遺産条約関係省庁連絡会議」を経る必要があった<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2006|p=49}}</ref><ref>{{Harvnb|安江|2011|p=35}}</ref>。同連絡会議はその後、参加する省庁が変更され、2017年時点では文化庁、環境省、林野庁、水産庁、外務省、国土交通省、[[経済産業省]]、[[宮内庁]]、[[内閣官房]]となっている<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2017|p=35}}</ref><ref group = "注釈">2012年の閣議決定によって、[[稼働遺産]]についてのみは[[内閣官房]]の所管と定められ、[[明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業|明治日本の産業革命遺産]]は内閣官房作成の推薦書が、外務省経由で世界遺産センターに提出された{{Harv|日本ユネスコ協会連盟|2015|p=14}}。</ref>。同連絡会議を経て正式決定された物件は、それを踏まえて[[閣議]]了承がなされる<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=42}}</ref><ref group = "注釈">連絡会議があるとはいえ、文化遺産の候補は文化庁、自然遺産の候補は環境省と林野庁が実質的に選定するため、その縦割りな観点が日本に複合遺産がない一因という指摘もある{{Harv|日本ユネスコ協会連盟|2018|p=15}}。</ref>。 |

|||

かつては、世界遺産そのものの登録地域を核心地域 (Core zone) と呼んでいたが、核心地域と緩衝地域がともに世界遺産登録地域であるかのように誤認されないために<ref>『世界遺産年報2009』p.40</ref>、2008年からは世界遺産そのものの登録地域は資産 (property) と呼んで、緩衝地域と明確に区別されるようになった。 |

|||

=== |

=== 推薦 === |

||

[[ファイル:Taroko_National_Park+by_Steven+9287.jpg|thumb|台湾の候補地の一つ、[[太魯閣国家公園|太魯閣(タロコ)国家公園]]]] |

|||

<!-- |

|||

推薦書の提出は、原則として[[世界遺産条約締約国の一覧|世界遺産条約締約国]]のみにしかできない<ref name = sataki2006_p67>{{Harvnb|佐滝|2006|p=67}}</ref>。ゆえに、たとえば[[台湾]]は[[台湾の世界遺産候補地|世界遺産候補地リスト]]を独自に発表するなど世界遺産登録に前向きだが<ref>平野久美子 編著 『ユネスコ番外地 台湾世界遺産級案内』[[中央公論新社]]、2017年、pp.4-6, 120-125</ref>、[[世界遺産条約]]締約国ではなく、[[一つの中国]]を掲げる[[中華人民共和国]]も台湾の物件を推薦したことがないため、世界遺産委員会の審議対象になったことすらない<ref name = sataki2006_p67 /><ref>{{Harvnb|加治|2014|p=182}}</ref>。逆に[[バチカン市国]]は[[国際連合]]にもユネスコにも加盟していないが、世界遺産条約は締約しているため、[[バチカン市国 (世界遺産)|国全体が世界遺産]]である<ref>{{Harvnb|佐滝|2006|pp=66-67, 91}}</ref>。世界遺産条約締約国の保有でない例外は、[[エルサレムの旧市街とその城壁群]]のみである。これは[[エルサレム]]帰属をめぐる問題から、[[ヨルダン]]の申請で認められたが、[[ヨルダンの世界遺産]]ではなく、「エルサレム(ヨルダンによる申請)」と位置づけられている<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=209}}</ref>。このほか、現状の枠組みにおさまらない概念として、[[公海の世界遺産]]が模索されている。 |

|||

現状でのウィキプロジェクトの合意では、各国の世界遺産に関する記事に暫定リストを載せる場合、この節にリンクを貼ることになっています。実際、すでに複数の記事からリンクが貼られているため、節名の変更は慎重にお願いします --> |

|||

'''暫定リスト'''は、世界遺産登録に先立ち、各国がユネスコ世界遺産センターに提出するリストのことである。原則として、文化遺産については、このリストに掲載されていないものを、世界遺産委員会に登録推薦することは認められていない。 |

|||

[[ファイル:BAM_IR2726.JPG|thumb|崩壊前のバム]] |

|||

ただし、大[[地震]]で壊滅的損壊を被った[[アルゲ・バム|バムとその文化的景観]]([[2004年]]登録)のように、不測の事態によって緊急で登録する必要性が認められた場合には、「緊急登録推薦」に関する条項<ref>「作業指針」第161・162項</ref>に従い、暫定リスト登録を飛び越えて正式登録が認められる場合がある<ref>『世界遺産年報2008』p.45 etc</ref>。「緊急登録推薦」に関する条項はイラクの[[アッシュール]]([[2003年]])の時にも適用されている<ref>『世界遺産年報2004』p.50</ref>。 |

|||

推薦書に記載することが求められるのは、資産の登録範囲と内容、それがOUVを持つことの証明、脅威を与える要素などについてのモニタリングを含む保全関連の情報などの条項である<ref name = tobunken2017_p83 />。 |

|||

暫定リストは、あくまでも各国が1年から10年以内をめどに世界遺産委員会への登録申請を目指すもののリストであって<ref>『世界遺産年報2008』p.45</ref>、世界遺産委員会がその「顕著な普遍的価値」を認めたものではない。現在暫定リストに掲載されているものには、ICOMOSが登録延期を勧告し、すでに一度世界遺産委員会で登録見送りが決議されたものもある。ただし、世界遺産委員会で「不登録」(後述)と決議されたものを、暫定リストに掲載し続けることは、原則として認められていない(不登録時と異なる評価基準に基づいて新規に推薦することは認められている)<ref>「作業指針」第68項、第158項</ref>。 |

|||

正式推薦の締め切りは、審議予定の前年の2月1日だが<ref group = "注釈">世界遺産委員会が毎年12月に行われていた時は、前年7月1日が締め切りになっていた({{Harvnb|D・オルドリ|R・スシエ|L・ヴィラール|2005|p=71}})</ref>、そのさらに前の年の9月30日までに草案を提出し、[[世界遺産センター]]から不備を指摘してもらった上で正式推薦書を提出することが認められている<ref name = tobunken2017_p83>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=83}}</ref>。草案の提出は任意だが、2月1日までに提出した正式推薦書に不備があった場合、諮問機関に回されずに翌年以降の再提出を求められる<ref name = tobunken2017_p83 />。 |

|||

世界遺産委員会は、条約締結各国に対して、暫定リストへの掲載に当たっては、その遺産の「顕著な普遍的価値」を厳格に吟味することや、保護活動が適正に行われていることを十分示すように求めている。また、委員会は、暫定リスト作成では、まだ登録されていないような種類の物件に光を当てることや、世界遺産を多く抱える国は極力暫定リストを絞り込むことなどを呼びかけており、後述の「登録物件の偏り」を是正するための一助とすることを企図している<ref>「作業指針」第59・60項、『世界遺産年報2001』p.55 etc.</ref>。 |

|||

==== 緊急登録推薦 ==== |

|||

{{Double image aside|right|BAM_IR2726.JPG|180|Destruction_of_the_Bam_Citadel.jpg |180|崩壊前のバム(左)と崩壊後(右)}} |

|||

'''緊急登録推薦'''の手続きは、その推薦物件がOUVを疑いなく保有する場合で、なおかつ重大な危険に直面しているなどの緊急を要する場合に、通常の手続きを飛び越えて推薦できることを指す(「作業指針」第161・162段落)<ref name = tobunken2017_p46>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=46-47}}</ref>。緊急登録推薦の場合は、暫定リスト記載と推薦を同時に行い、かつ最速で同じ年に登録することが可能となる。この手続きで登録された場合、危機遺産リストにも同時に登録されることになっている<ref name = tobunken2017_p46 />。 |

|||

この手続きで登録された資産には、ダム工事による浸水の危険があった[[アッシュール]](イラク)<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2003|pp=50,55}}</ref>、大地震で被災した[[アルゲ・バム|バムとその文化的景観]](イラン)<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2005|p=26}}</ref>などがある。[[パレスチナの世界遺産]]の場合は、最初の物件から3件連続でこの規定が適用されたが、このような手法には議論がある([[#政治問題化|後述]])。 |

|||

=== 諮問機関の勧告 === |

=== 諮問機関の勧告 === |

||

上掲の図のように、自然遺産については[[国際自然保護連合]](IUCN)、文化遺産については[[国際記念物遺跡会議]](ICOMOS)が現地調査を踏まえて事前審査を行う。そこでの勧告は、後述の世界遺産委員会の決議と同じく「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」の4種である<ref> |

上掲の図のように、自然遺産については[[国際自然保護連合]](IUCN)、文化遺産については[[国際記念物遺跡会議]](ICOMOS)が諮問機関<ref group = "注釈" name = "助言" />として、現地調査を踏まえて事前審査を行う<ref group = "注釈">[[世界遺産委員会]]の諮問機関と定められているのはICOMOS、IUCN およびICCROMのみである({{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=14-15}})。</ref>。そこでの勧告は、後述の世界遺産委員会の決議と同じく「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」の4種である<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=39}}</ref>。世界遺産委員会は後述するように勧告を踏まえて審査するが、「登録」以外の勧告が出た物件が逆転で登録されることもあれば、勧告よりも低い評価が下されることもある<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=89-90}}</ref>。 |

||

現地 |

現地に派遣される諮問機関の調査官は1人であり、その調査も踏まえて複数名で勧告書が作成される<ref>{{harvnb|佐滝|2009|p=81}}</ref>。ICOMOSの調査では、日本の場合、アジア・太平洋地区(後述)の調査官が原則として派遣される。これは他地区の調査官が厳しい評価を下した場合に、無用の批判が出るのを避けるためといわれている<ref>{{Harvnb|佐滝|2009| pp=156-158}}</ref>。 |

||

==== アップストリーム・プロセス ==== |

|||

=== 世界遺産委員会の決議 === |

|||

[[ファイル:Namib-Naukluft_Sand_Dunes_(2011)_original.jpg|thumb|アップストリーム・プロセスが奏功した[[ナミブ砂漠|ナミブ砂海]]]] |

|||

<!--すでに一定数の記事がこの節にリンクしています。節名の変更は慎重に願います。--> |

|||

'''アップストリーム・プロセス'''とは、推薦手続きのなかで世界遺産センターや諮問機関と対話を重ね、登録に向けた諸問題の解消ないし低減に資するための手続きである(「作業指針」第122段落)<ref name = tobunken2017_p134>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=134-135}}</ref>。これは[[第32回世界遺産委員会]]で提案され<ref name = tobunken2017_p134 />、[[第34回世界遺産委員会]]での決議に基づき、[[第35回世界遺産委員会]]で試験的に導入する10件の対象が選定され、後にこのプロセスを活用して[[ナミブ砂漠|ナミブ砂海]](ナミビア)、[[サウジアラビアのハーイル地方の岩絵]]などが世界遺産リスト登録を果たした<ref>{{Harvnb|西村|本中|pp=106-107}}</ref>。反面、ヨルダンの{{仮リンク|ペラ (ヨルダン)|label=ペラ|en|Pella,_Jordan}}のように、実施してみた結果、取り下げられた案件もある<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=107}}</ref><ref>{{Harvnb|鈴木|2017|p=38}}</ref>。アップストリーム・プロセスを全面導入するためには、費用の分担などの問題を解決する必要があるが、少なくとも推薦書作成の前に、諮問機関や世界遺産センターに助言を仰ぐことは推奨されるようになっている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=109}}</ref>。[[第41回世界遺産委員会]](2017年)で正式な導入が決まったものの、上述の制約により、翌年から2年間は年間10件のみを選定して実施することとなった<ref>{{Harvnb|鈴木|2017|pp=37-38}}</ref>。 |

|||

世界遺産委員会は、諮問機関の勧告を踏まえて推薦された物件について審査を行い、「'''登録'''」「'''情報照会'''」「'''登録延期'''」「'''不登録'''」のいずれかの決議を行う<ref>「作業指針」第153-160項</ref>。 |

|||

なお、推薦書の提出後には、諮問機関と推薦国の接触は認められていなかったが、[[ラージャスターンの丘陵城塞群]]の評価を不満とした推薦国インドの提案をきっかけとして、その期間に諮問機関の特別助言ミッションが派遣されることも行われるようになった<ref>{{Harvnb|稲葉|2013a|p=23}}</ref>。また、[[第40回世界遺産委員会]](2016年)審議分から、正式な勧告の前に諮問機関が「中間報告」を出すことになり、推薦の取り下げや推薦書の大幅改訂などの対応をとりやすくなった<ref>{{Harvnb|二神|2016|pp=30-31}}</ref>。日本の[[長崎の教会群とキリスト教関連遺産]]は、中間報告を踏まえて、大幅な再検討が必要との判断から取り下げられた例である<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2016|p=33}}</ref>。 |

|||

「登録」(記載)は、世界遺産リストへの登録を正式に認めるものである。 |

|||

=== ビューロー === |

|||

「情報照会」は一般的に顕著な普遍的価値の証明ができているものの、保存計画などの不備が指摘されている事例で決議され<ref name = Suzuki_p19>鈴木 (2008) pp.19-20</ref>、期日までに該当する追加書類の提出を行えば、翌年の世界遺産委員会で再審査を受けることができる。ただし、3年以内の再推薦がない場合は、以降の推薦は新規推薦と同じ手続きが必要になる<ref>世界遺産アカデミー (2012) p.17</ref>。 |

|||

'''ビューロー''' (Bureau) は、世界遺産委員会の21か国の委員国のうち、議長、副議長(5人)、書記<ref group = "注釈">{{lang|fr|rapporteur}} はそのままカタカナで「ラポルトゥール」と書かれることもあり、カッコ書きで「全体書記」{{Harv|東京文化財研究所|2017|p=27}}、「書記」{{Harv|日本ユネスコ協会連盟| 2000|p=51}}などと併記される。{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a}}や{{harvnb|鈴木|2017}}のように、カタカナを使わずに「書記」「書記国」と表記する例もある。</ref>のみで行われる会議である<ref name = tobunken2017_p27>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=27-28}}</ref>。'''ビューロー会議'''などとも呼ばれる<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=18-19}}</ref>。2001年までは世界遺産委員会が12月開催だったが<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2002b|p=50}}</ref>、その頃は半年ほど前と直前にビューローが開催されていた<ref name = inaba2017_p43>{{Harvnb|稲葉|2017|p=43}}</ref>。特に半年前のビューローは、実質的に世界遺産の新規登録の可否を決定する場となっており、12月の委員会開催までに勧告を覆す余地はあったが<ref name = inaba2017_p43 />、世界遺産委員会の場で覆されることはないのが普通だった<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=27}}</ref>。この当時のビューローの権威は高かった反面、21か国の委員国の中でも特に限られた国々に強い決定権が集まることへの批判もあった<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=28}}</ref>。そのため、世界遺産委員会が6・7月頃の開催となった2002年の4月に開催されたビューローを最後に、世界遺産登録の可否は、正規の委員会審議に一本化されることになった<ref name = inaba2017_p43 />。 |

|||

以降、ビューローは世界遺産委員会の会期中に、議事の調整や日程の管理など、限られた事項のみを扱うようになっている<ref name = tobunken2017_p27 />。 |

|||

顕著な普遍的価値の証明などが不十分と見なされ<ref name = Suzuki_p19 />、より踏み込んだ再検討が必要な場合は「登録延期」(記載延期)と決議される。この場合、必要な書類の再提出を行った上で、諮問機関による再度の現地調査を受ける必要があるため、世界遺産委員会での再審査は、早くとも翌々年以降になる。 |

|||

=== 世界遺産委員会の決議 ===<!--すでに一定数の記事がこの節にリンクしています。節名の変更は慎重に願います。--> |

|||

「不登録」(不記載)と決議された物件は原則として再度推薦することができない。ただし、不登録となったものと異なる理由で再提案すること、たとえば、自然遺産として不登録になった物件を文化遺産として再提出するなどは可能である<ref>世界遺産アカデミー (2012) p.18</ref>。諮問機関の勧告の時点で「不登録」勧告が出されると、委員会での「不登録」決議を回避するために、審議取り下げの手続きがとられることもしばしばである。たとえば、2012年の[[第36回世界遺産委員会]]では、「不登録」勧告を受けた推薦資産は9件<ref group = "注釈">複合遺産として推薦され、自然遺産として「不登録」勧告を受けたものの、文化遺産として「登録」勧告を受けた1件を除く。</ref>あったが、うち5件は委員会開催前に取り下げられた<ref>西和彦 (2012) 「第三六回世界遺産委員会の概要」(『月刊文化財』2012年11月号、p.49)</ref>。 |

|||

[[File:第22回世界遺産委員会.JPG|thumb|第22回世界遺産委員会([[国立京都国際会館]]、1998年)での[[松浦晃一郎]]とフォン・ドロステ]] |

|||

[[世界遺産委員会]]は、諮問機関の勧告を踏まえて推薦された物件について審査を行い、「'''登録'''」「'''情報照会'''」「'''登録延期'''」「'''不登録'''」のいずれかの決議を行う(「作業指針」第153-164段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=65}}</ref>。「登録」勧告が出された物件が、世界遺産委員会で覆されたことはほとんどない。例外的な事例は、後述の領土問題が絡む案件を除けば、遺跡の復元方法をめぐって委員国が反対した[[ボルガル遺跡]](ロシア。のちに正式登録)<ref>{{Harvnb|稲葉|2013b|p=32}}</ref>、地元との調整不足を理由に推薦国自らが先送りを提案した{{仮リンク|ピマチオウィン・アキ|en|Pimachiowin_Aki}}(カナダ)<ref>{{Harvnb|米田|2016|p=31}}</ref>など、ごくわずかである。 |

|||

世界遺産委員会には臨時委員会も存在するが、世界遺産は原則として正規の委員会でしか登録されない。[[第41回世界遺産委員会]](2017年)終了時点で唯一の例外は、1981年の臨時委員会で登録された[[エルサレムの旧市街とその城壁群]]のみである<ref group = "注釈">この登録は、アメリカが反対する中で投票に持ち込まれ、賛成14票で登録が決まったものだった{{Harv|稲葉|2017|p=40}}。</ref> |

|||

=== 保全状況の調査 === |

|||

登録後、保全状況を6年ごとに報告し、世界遺産委員会での再審査を受ける必要がある。 |

|||

==== 登録 ==== |

|||

物件の保全に問題がある場合、[[危機にさらされている世界遺産]]リストに登録されることがある。また、[[第31回世界遺産委員会]](2007年)からは「強化モニタリング」の導入が決まった<ref>西和彦「第32回世界遺産委員会の概要」『月刊文化財』2008年10月</ref>。強化モニタリング対象は当初危機遺産リスト登録物件と重複する7件だったが、2008年の[[第32回世界遺産委員会]]では[[マチュ・ピチュの歴史保護区]]など、危機遺産リスト外の物件も対象に含まれている<ref>稲葉信子「第32回世界遺産委員会ニュース」『世界遺産年報2009』</ref>。 |

|||

「登録」(記載, inscribe<ref group = "注釈" name = decide>4種の決議の英語は{{Harvnb|東京文化財研究所|2017}}に従って、動詞(句)で示した。{{harvnb|西村|本中|2017}} (p.39) のように、inscription / referral / deferral / not to inscribe と名詞(句)で示している場合もある。</ref>)は、世界遺産リストへの登録を正式に認めるものである。「作業指針」の2005年の改定を踏まえ、2007年以降は正式に登録された場合、OUVの言明をしなければならなくなった<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=102, 120}}</ref>。OUVの言明とは、A4版2枚の要約で、資産の概要、適用された登録基準、真正性、完全性、保存状況などがまとめられている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=120}}</ref>。2007年以前に登録された資産は義務付けられていなかったが、それらについても順次、遡及的な言明が要請されることとなった。例えば、日本の場合は2014年に遡及的な言明が全て完了している<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=103}}</ref>。 |

|||

=== |

==== 情報照会 ==== |

||

「情報照会」(refer<ref group = "注釈" name = decide />) は一般的に顕著な普遍的価値の証明ができているものの、保存計画などの不備が指摘されている事例で決議され<ref name = Suzuki_p19>{{Harvnb|鈴木|2008|pp=19-20}}</ref>、期日までに該当する追加書類の提出を行えば、翌年の世界遺産委員会で再審査を受けることができる。ただし、3年以内の再推薦がない場合は、以降の推薦は新規推薦と同じ手続きが必要になる(「作業段落」第159段落)<ref name = tobunken2017_p96>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=96}}</ref>。 |

|||

{{Main|抹消された世界遺産}} |

|||

世界遺産は、登録時に存在していた「顕著な普遍的価値」が失われたと判断された場合、もしくは条件付で登録された物件についてその後条件が満たされなかった場合に、削除されることがある<ref>「作業指針」第192-198項</ref>。初めて抹消されたのは、[[2007年]]の[[アラビアオリックスの保護区]]([[オマーン]])である。この物件は元々保護計画の不備を理由とするIUCNの「登録延期」勧告を覆して登録された経緯があったが、計画が整備されるどころか保護区の大幅な縮小などの致命的悪化が確認されたことや、オマーン政府が開発優先の姿勢を明示したことから、抹消が決まった<ref>『世界遺産年報2008』p.38</ref>。[[2009年]]には[[ドレスデン・エルベ渓谷]]([[ドイツ]])が抹消されている。これは、世界遺産委員会が「景観を損ねる」と判断した橋の建設が、警告にもかかわらず中止されず、「住民投票で決定した」と継続されたことによるものである。 |

|||

「情報照会」決議は、最速で翌年の再審議を可能にする。そのため、推薦国は、その年の登録が難しいという勧告を受けた場合、次善の策として望む決議であり、委員国への働きかけも顕著である<ref name = tobunken2017_p96 />。しかし、「情報照会」決議が出てしまうと、推薦書の大幅な書き換えは認められず、推薦範囲の変更なども出来ないため、安易な「情報照会」決議は、かえって正式な登録を遠ざける危険性があることも指摘されている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=96-97}}</ref>。実際、インドの{{仮リンク|マジュリ島|en|Majuli}}は第30回世界遺産委員会では「登録延期」勧告を覆して「情報照会」決議とされたが、[[第32回世界遺産委員会]]の審議では「登録延期」決議とされ、かえって登録が遠のいてしまった<ref>{{Harvnb|稲葉|2009|pp=38-39}}</ref>。 |

|||

== 顕著な普遍的価値とその評価基準 == |

|||

<!-- 世界遺産記事には「顕著な普遍的価値」のリンクとして、この節に飛ぶようにしてある記事が少なからずあります。節名変更は慎重に。 --> |

|||

すでに述べたように、世界遺産となるためには、「顕著な普遍的価値」(Outstanding Universal Value, 関連文献では OUV と略されることもある)を有している必要がある。しかし、世界遺産条約では「顕著な普遍的価値」自体を定義していない。「作業指針」には一応その定義があるが<ref>「作業指針」第49項、第78項</ref>、その証明のために要請されるのが、10項目からなる世界遺産登録基準のいずれか1つ以上を満たすことである。<ref>稲葉 (2008) pp.24-25</ref>。 |

|||

==== 登録延期 ==== |

|||

世界遺産はその基準を満たした「最上の代表」(representative of the best) が選ばれるとされる。自然遺産については「最上の最上」(The best of the best) が選ばれるとされたこともあったが、「最上の代表」を選ぶ方向に推移してきた<ref>河上 (2008) p.6</ref>。 |

|||

[[ファイル:Australia_sidney.jpg|thumb|[[シドニー・オペラハウス]]。最初の「登録延期」勧告から登録までに35年以上を要した。2017年時点では、最も年代の新しい世界遺産でもある<ref name = NM_p170 />。]] |

|||

顕著な普遍的価値の証明などが不十分と見なされ<ref name = Suzuki_p19 />、より踏み込んだ再検討が必要な場合は「登録延期」(記載延期, defer<ref group = "注釈" name = decide />)と決議される。この場合、必要な書類の再提出を行った上で、諮問機関による再度の現地調査を受ける必要があるため、世界遺産委員会での再審査は、早くとも翌々年以降になる<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=39}}</ref>。 |

|||

「登録延期」はしばしば不名誉なものと捉えられることがある。日本の場合、最初に「登録延期」決議が出たのは[[平泉|平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―]]である<ref group = "注釈">日本の推薦で最初に「登録延期」『勧告』が出たのは[[石見銀山|石見銀山遺跡とその文化的景観]]だったが、こちらは委員会審議で逆転登録を果たしていた。</ref>。このとき、日本では「落選」「平泉ショック」などと報じられ、他の自治体の世界遺産登録に向けた動きにも影響を与えた<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=154-156, 184}}</ref>。 |

|||

=== 世界遺産登録基準 === |

|||

<!--- |

|||

この節は世界遺産の各記事から[[世界遺産#世界遺産登録基準|登録基準]]としてリンクされています。節名変更の際はリンクに注意を!!---> |

|||

世界遺産登録基準は、当初、文化遺産基準 (1) - (6) と自然遺産基準 (1) - (4)に分けられていた。しかし、2005年に2つの基準を統一することが決まり、2007年の[[第31回世界遺産委員会]]から適用されることになった。新基準の (1) - (6) は旧文化遺産基準 (1) - (6) に対応しており、新基準 (7)、(8)、(9)、(10) は順に旧自然遺産基準 (3)、(1)、(2)、(4) に対応している。このため、実質的には過去の物件に新基準を遡及して適用することが可能であり、現在の世界遺産センターの情報では、旧基準で登録された物件の登録基準も新基準で示している。 |

|||

「登録延期」決議は確かに「情報照会」決議よりも一段下と位置づけられる決議だが、専門家からは、むしろ時間をかけて価値の証明を深化させる機会を与えられたと解すべきで、不名誉なものではないとも指摘されている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=39-40}}</ref>。なお、最初の「登録延期」決議から正式登録までに長期を要した遺産の例としては、30年を要した[[湖水地方|イングランドの湖水地方]]<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=140}}</ref>、35年以上を要した[[シドニー・オペラハウス]] <ref name = inaba2008a_p37 />などがある。 |

|||

基準が統一された後も文化遺産と自然遺産の区分は存在し続けており、新基準 (1) - (6) の適用された物件が文化遺産、新基準 (7) - (10) の適用された物件が自然遺産、(1) - (6) のうち1つ以上と (7) - (10) のうち1つ以上の基準がそれぞれ適用された物件が複合遺産となっている。 |

|||

==== 不登録 ==== |

|||

登録基準の内容は以下の通りである<ref>「作業指針」第77項</ref>。 |

|||

顕著な普遍的価値を認められなかった物件は、「不登録」(不記載, not iscribe<ref group = "注釈" name = decide />)と決議される。「不登録」と決議された物件は、原則として再推薦することができない。ただし、新しい科学的知見が得られるなどした場合や、不登録となった時とは異なる登録基準からの価値を認められる場合には、推薦が可能である<ref name = tobunken2017_p86>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=86}}</ref><ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|p=19}}</ref>。 |

|||

{{世界遺産基準|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} |

|||

諮問機関の勧告の時点で「不登録」勧告が出されると、委員会での「不登録」決議を回避するために、審議取り下げの手続きがとられることもしばしばである。たとえば、2012年の[[第36回世界遺産委員会]]では、「不登録」勧告を受けた推薦資産は9件<ref group = "注釈">複合遺産として推薦され、自然遺産として「不登録」勧告を受けたものの、文化遺産として「登録」勧告を受けた1件を除く。</ref>あったが、うち5件は委員会開催前に取り下げられた<ref>{{harvnb|西|2012b|p=49}}</ref>。「不登録」決議は、推薦国にとって何のメリットもないと考えられていたからである<ref name = tobunken2017_p86 />。しかし、[[第41回世界遺産委員会]]では「不登録」勧告を受けた資産の多くが取り下げず、審議に臨んだ5件のうち4件が「登録延期」ないし「情報照会」決議となった。この従来と異なる傾向は、[[2000年代]]半ばから増えるようになった諮問機関と推薦国との意見の対立を示すものとされる<ref name = inaba2017_p41>{{Harvnb|稲葉|2017|p=41}}</ref>。 |

|||

登録基準は不変のものではなく、過去にも文面の修正は行われてきた。たとえば基準 (5) は、1980年、1994年、2006年に改訂されている。1994年と2006年の改訂は[[文化的景観]]という概念が導入されたなどに関連したものである<ref>佐滝 (2009) pp.87-89</ref>。 |

|||

なお、[[世界遺産委員会]]などでの審議の結果、登録が見送られた物件を指して裏世界遺産と呼ぶことがある<ref>『地球の歩き方MOOK 見て読んで旅する世界遺産』ダイヤモンド・ビッグ社、2002年、pp.142-143「裏世界遺産から、世界遺産の真価を読む」</ref><ref>{{Harvnb|佐滝 |2006|pp=204-206}} 「『裏世界遺産』」</ref>。もともとインターネット上の私的なサイト<ref>{{cite web |url=http://homepage1.nifty.com/uraisan/index.html |title=世界遺産資料館 |accessdate=2011年2月22日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161102045431/http://homepage1.nifty.com/uraisan/index.html |archivedate=2016年11月2日 }}</ref>で打ち出された概念であり、公式な呼称ではない。 |

|||

ほかに、基準 (6) の他の基準との併用が望ましい旨の追記も当初は存在しなかった上、1990年代後半には極めて例外的なものである等とかなり厳しい拘束がなされていた時期もあった<ref>『世界遺産年報2011』pp.16-17</ref>。 |

|||

=== |

=== モニタリング === |

||

世界遺産における'''モニタリング''' (Monitoring) とは、保全管理に関わる指標や影響を及ぼす要素を明示することで、推薦書に盛り込まなければならないものと、登録後に行われるものの2種類ある<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=73-74}}</ref>。ただし、これらは全く同じ用語を用いても、手続きとしては別個のものである<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=74}}</ref>。 |

|||

完全性とは、その物件の「顕著な普遍的価値」を証明するために必要な要素が全て揃っていることなどを指す。 |

|||

推薦書におけるモニタリングの項目に不備があれば、「情報照会」勧告などが出される場合がある<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=79}}</ref>。 |

|||

真正性とは、特に文化遺産について、そのデザイン、材質、機能などが本来の価値を有していることなどを指す。 |

|||

登録後のモニタリングには、定期報告とリアクティブ・モニタリングの2種類がある。'''定期報告''' (Periodic Report) は6年ごとに全ての登録資産に対して実施するものであり、アジア・太平洋、アフリカなどの地域を単位として少しずつ時期をずらし、世界遺産としての価値の維持と保全状況、その他情報の更新などを確認する<ref name = tobunken2017_p91>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=91-92}}</ref>。第1期の定期報告は2000年から2006年に実施された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=79}}</ref>。2008年から2012年に第2期の定期報告が全て終わり、2015年の第39回世界遺産委員会でとりまとめられた<ref name = tobunken2017_p91 />。 |

|||

'''リアクティブ・モニタリング''' (Reactive Monitoring) は、定期報告とは別の手続きであり、定期報告が保有国による報告なのに対し、世界遺産が何らかの脅威に晒されていると判断された場合に、世界遺産センターないし諮問機関が行う<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=74-75}}</ref>。当然、抹消の可能性がある世界遺産や危機遺産リスト登録物件なども対象になる(第169 - 170段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=94-95}}</ref>。 |

|||

しかし、リアクティブ・モニタリングは世界遺産委員会の決議を踏まえなければならず、保有国の協力も得ねばならないため、緊急の事態や保有国が非協力的な場合などには、十分に機能しない問題点を含む<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=76}}</ref>。 |

|||

そこで新たに導入されたのが'''強化モニタリング体制''' (Reinforced Monitoring Mechanism) である。これは、世界遺産委員会の決議なしに、ユネスコ事務局長の判断で現地調査を可能にする仕組みであり、2007年の[[第31回世界遺産委員会]]で導入された<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=76-77}}</ref>。これは、世界遺産委員会が開かれていない時期にも即応して、複数の報告書を提出できる仕組みであったが、2017年時点では正式な「作業指針」には盛り込まれていない<ref name = tobunken2017_p98>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=98-99}}</ref>。 |

|||

もともとの原則では危機遺産登録物件のみとされており<ref name = tobunken2017_p98 />、実際、2007年に対象になったのはそうだったが、2008年には[[マチュ・ピチュの歴史保護区]]など、危機遺産リスト外の物件も対象に含まれた<ref>{{Harvnb|稲葉|2009|p=40}}</ref>。その辺りの時期には、危機遺産リストに登録する代わりに、強化モニタリング対象としたケースもあったとされている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=77}}</ref>。 |

|||

== 登録後の変更 == |

|||

=== 名称 === |

|||

推薦する際の名称は、推薦国が英語とフランス語で付ける。諮問機関は、資産の特色をよりよく表すような改名を勧告する場合があり、推薦国自身がそれを踏まえて改名することもある。たとえば、「[[明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業]]」は当初の推薦名「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」を、ICOMOSの勧告を踏まえて改名したものである<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2015|p=15}}</ref>。逆に、[[平泉|平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―]]の場合は「考古学的遺跡群」を外すことを勧告されたが、反対する日本の見解を世界遺産委員会も支持したため、推薦どおりの名称で登録された<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2012|p=7}}</ref>。 |

|||

登録後にも名称の変更は可能であり、保有国の申請を世界遺産委員会が承認すれば認められる<ref name = tobunken2017_p77>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=77}}</ref>。[[ナチス]]の施設であることを明確にするために「アウシュヴィッツ強制収容所」が「アウシュヴィッツ=ビルケナウ ナチス・ドイツの強制絶滅収容所(1940-1945)」に変更された例や<ref>{{Harvnb|稲葉|2007a|p=50}} および{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟|2008|p=15}}</ref>、地元文化を尊重するためと推測されている英語「スケリッグ・マイケル」から[[ゲール語]]「[[シュケリッグ・ヴィヒル]]」(アイルランド)への変更の例<ref name = tobunken2017_p77 /><ref group = "注釈">世界遺産登録名は英語とフランス語だが、翻訳を交えずに現地語をそのまま利用する事例もまま見られる。[[ハル・サフリエニの地下墳墓|{{lang|mt|Ħal Saflieni Hypogeum}}]](マルタ)、[[姫路城|Himeji-jo]](日本)、[[キジ島|Kizhi Pogost]](ロシア)など。</ref>などを挙げることができる。 |

|||

なお、英語・フランス語による世界遺産登録名には、公式の日本語訳は存在しない。[[日本ユネスコ協会連盟]]、[[世界遺産アカデミー]]など、各団体がそれぞれの判断で日本語訳を付けている。結果、物件によっては文献ごとに表記の異なる場合が存在する。 |

|||

=== 軽微な変更 === |

|||

[[ファイル:DSCN1728.JPG|thumb|三江併流]] |

|||

登録範囲の「軽微な変更」(minor modifications) とは、「顕著な普遍的価値」(OUV) に大きな影響を及ぼさない範囲の変更で、緩衝地帯の設定もこれに含まれる(「作業指針」第163段落及びAnnex 11)<ref name = tobunken2017_p74>{{Harvnb|東京文化財研究所|2013|p=74}}</ref>。原則として、理由説明の合理性などに問題がなければ、世界遺産委員会でも大きな議論なしに承認される。例えば、2016年に[[紀伊山地の霊場と参詣道]]へ[[闘鶏神社]]ほか22地点が追加されたのは「拡大」(extension) ではなく、「軽微な変更」である<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2016|pp=18-19}}</ref>。 |

|||

「軽微」な範囲を超えると認識される場合は、重大な変更として、いわゆる「拡大」登録の手続き(新規推薦と同じ)で審議されることになる。軽微か重大かの明確な線引きはなく、総合的に判断される<ref name = yoneda2011>{{Harvnb|米田|2011|p=41}}</ref>。例えば、[[第34回世界遺産委員会]]では[[三江併流|雲南の三江併流保護地域群]](中国)をめぐって議論になった。この世界遺産の一部地域における登録前からの資源採掘活動が明らかになったことを受けて、保有する中国当局は採鉱地域(総面積約170 万[[ヘクタール]]のうち7万ヘクタールほどにあたる)を除外することなどを提案したのである<ref name = yoneda2011 />。最終的に投票に持ち込まれた結果、3分の2の賛成を得て「軽微な変更」として承認されたが<ref name = yoneda2011 />、[[第35回世界遺産委員会|翌年の世界遺産委員会]]では、採鉱などを理由とする変更は常に「重大な変更」として扱うことが決められた<ref name = tobunken2017_p74 />。 |

|||

=== 重大な変更 === |

|||

{{Double image aside|right|Bagrati_cathedral,_Georgia.jpg|180|Katedra_Bagrati.JPG|180|バグラティ大聖堂は再建後(右)に真正性が失われたと判断された<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=111-112}}</ref>。}} |

|||

登録範囲の「重大な変更」(Significant modifications) とは、範囲を大幅に変更するのみでなく、OUVにも影響を及ぼす変更を指し、新規登録物件と同じ手続きが適用される<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=111}}</ref>。いわゆる「'''拡大登録'''」('''拡張登録''')がこれに当たるが、逆に縮小登録にも適用される。 |

|||

「拡大登録」は、たとえば「[[ダージリン・ヒマラヤ鉄道]]」に[[ニルギリ山岳鉄道]]などが加わって「[[インドの山岳鉄道群]]」に拡大された例などが該当する。ただし、1980年登録の[[バージェス頁岩]]が1984年新規登録の[[カナディアン・ロッキー山脈自然公園群]]に統合されたように<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=392}}</ref>、「拡大」という形式を取らない事例もある。また、こうした範囲変更に伴って、世界遺産登録基準が変更される場合もある。前述の[[ビャウォヴィエジャの森]]もその例である。 |

|||

逆に縮小になった最初の例は[[ゲラティ修道院]]([[ジョージア (国)|ジョージア]])である。もとは[[バグラティ大聖堂]]とともに[[グルジア王国]]時代の傑作として登録されていたが<ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016b|p=236}}</ref>、大聖堂の再建工事により真正性が失われたと判断され、2017年にゲラティ修道院のみの登録へと切り替えられた<ref>{{Harvnb|鈴木|2017|p=37}}</ref>。これは顕著な普遍的価値 (OUV) を失った要素を切り捨て、残る部分のOUVを保持するという新しい手法である<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=111-112}}</ref>。 |

|||

== 抹消 == |

|||

[[ファイル:Dresden_Luftbild_Stadtteil_Neustadt_2005.jpg|thumb|抹消された[[ドレスデン・エルベ渓谷]]とヴァルトシュレスヒェン橋]] |

|||

{{Main|抹消された世界遺産}} |

|||

世界遺産は、登録時に存在していたOUVが失われたと判断された場合、もしくは条件付で登録された物件についてその後条件が満たされなかった場合に、リストから「抹消」(deletion) されることがある(「作業指針」第192-198段落)<ref name = tobunken2017_p42>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=42-43}}</ref>。 |

|||

初めて抹消されたのは、[[2007年]]の[[アラビアオリックスの保護区]]([[オマーン]])である。この物件は元々保護計画の不備を理由とするIUCNの「登録延期」勧告を覆して登録された経緯があったが、計画が整備されるどころか保護区の大幅な縮小などの致命的悪化が確認されたことや、オマーン政府が開発優先の姿勢を明示したことから、抹消が決まった<ref>{{Harvnb|稲葉|2008a|p=38}}</ref>。[[2009年]]には[[ドレスデン・エルベ渓谷]]([[ドイツ]])が抹消されている。これは、世界遺産委員会が「景観を損ねる」と判断した橋の建設が、警告にもかかわらず中止されず、住民投票を踏まえて継続されたことによる<ref>{{Harvnb|稲葉|2010|p=35}}</ref>。また、上述のように、構成資産の一部を抹消して登録範囲を縮小する事例も登場している。 |

|||

再建された建造物の歴史的価値は、1980年登録の「[[ワルシャワ歴史地区]]」で早くも問題になった。ワルシャワの町並みは[[第二次世界大戦]]で徹底的に破壊され、戦後に壁のひび割れなどまで再現されたといわれるほどの再建事業を経て、忠実に復元されたものだったからである。 |

|||

その一方、世界遺産条約採択40周年記念最終会合(2012年)では、参加した専門家たちからは、国際協力の本旨に照らせば、リストからの抹消は責任放棄にあたるという批判が提起された<ref>{{Harvnb|文化庁記念物課世界文化遺産室|2013|p=8}}</ref>。 |

|||

その後、登録物件の偏りなどとの関連で「真正性」の問題がクローズアップされた。石の建造物を主体とするヨーロッパの文化遺産と違い、木や土を主体とするアジアやアフリカの文化遺産は、古い文化遺産がそのまま残り続けているとは限らないためである。そこで、1994年に[[奈良市]]で開催された「世界遺産の真正性に関する国際会議」で採択された奈良文書において、建材が新しいものに取り替えられても、その建材の種類や伝統的な工法・機能などが維持されていれば、真正性が認められることになった。この真正性の定義づけには、日本も積極的に関わった<ref>松村・西村 (2010) p.22</ref>。 |

|||

なお、抹消の条件は以上の通りであり、世界遺産条約からの脱退などの場合の扱いは明記されていない。ただし、専門家からは、脱退すれば各種手続きを取れず、世界遺産エンブレムすら使用できなくなるため、リストから抹消されずとも、世界遺産でなくなるに等しいと指摘されている<ref name = tobunken2017_p42 />。 |

|||

== 課題 == |

|||

{{-}} |

|||

=== 種類と地域の偏り === |

|||

== 課題と対応 == |

|||

[[ファイル:UNESCO World Heritage.svg|thumb|300px|各国の世界遺産登録件数、2017年時点]] |

|||

=== 登録国の偏り === |

|||

[[ファイル:Sydney Opera House Australia.jpg|thumb|[[シドニー・オペラハウス]]。完成から登録までに30年ほどしか経過していないこのような新しい建築物の登録には、グローバル・ストラテジーが大きく関わっている]] |

|||

[[ファイル:UNESCO World Heritage.svg|thumb|300px|各国の世界遺産登録状況]] |

|||

[[第41回世界遺産委員会]](2017年)終了時点で、世界遺産は1,073件登録されているが、その内訳は文化遺産832件、自然遺産206件、複合遺産35件である<ref name = WHC_List />。一見して明らかな通り、文化遺産の登録数の方が圧倒的に多く、地域的には文化遺産の約半数を占めるヨーロッパの物件に偏っている([[世界遺産条約締約国の一覧]]参照)。 |

[[第41回世界遺産委員会]](2017年)終了時点で、世界遺産は1,073件登録されているが、その内訳は文化遺産832件、自然遺産206件、複合遺産35件である<ref name = WHC_List />。一見して明らかな通り、文化遺産の登録数の方が圧倒的に多く、地域的には文化遺産の約半数を占めるヨーロッパの物件に偏っている([[世界遺産条約締約国の一覧]]参照)。 |

||

また、イタリア(53件)、中国(52件)、スペイン(46件)、フランス(43件)、ドイツ(42件)<ref group = "注釈">スペインとフランスで共有している「[[モン・ペルデュ|ピレネー山脈のモン・ペルデュ]]」などは、スペイン、フランス双方に各1件として加算している。</ref>など非常に多くの物件が登録されている国がある一方で、世界遺産条約締約193か国中、[[世界遺産を保有していない国の一覧|1件も登録物件を持たない国]]が26か国ある(数字はいずれも第41回委員会終了時点)<ref name = WHC_List>[http://whc.unesco.org/en/list UNESCO World Heritage Centre : World Heritage List (英語)]</ref>。 |

また、イタリア(53件)、中国(52件)、スペイン(46件)、フランス(43件)、ドイツ(42件)<ref group = "注釈">スペインとフランスで共有している「[[モン・ペルデュ|ピレネー山脈のモン・ペルデュ]]」などは、スペイン、フランス双方に各1件として加算している。</ref>など非常に多くの物件が登録されている国がある一方で、世界遺産条約締約193か国中、[[世界遺産を保有していない国の一覧|1件も登録物件を持たない国]]が26か国ある(数字はいずれも第41回委員会終了時点)<ref name = WHC_List>[http://whc.unesco.org/en/list UNESCO World Heritage Centre : World Heritage List (英語)]</ref>。西アジア史の専門家からは、西アジアの世界遺産が少ないことの一因は、文化財保護の思想自体がヨーロッパ由来のものであって西アジアにとっては新しい概念であること、言い換えると、制度設計そのものが欧米中心主義に根ざしていることなどを指摘する意見も出されている<ref>{{Harvnb|羽田|2005|pp=197-204}}</ref>。 |

||

もともと[[世界遺産委員会]]の委員国に、地域の割り当ては設定されていなかった。ユネスコ本体の場合、執行委員に[[西ヨーロッパ|西欧]]・[[北アメリカ|北米]]、[[東ヨーロッパ|東欧]]、[[ラテンアメリカ|中南米]]、[[アジア]]・[[太平洋]]、[[アフリカ]]の5地域の割り当て枠があるのに対し、文化の衡平性に配慮するなどの理由で世界遺産委員会には21世紀初頭まで割り当て枠が存在しなかったのである<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=27}}</ref>。その結果、1999年の時点でわずか10か国が3度も委員国(任期6年)を務めていたのに対し、当時の締約国の6割に当たる95か国が一度も任命されたことがなく、前者にはイタリアをはじめとする世界遺産保有数の多い国がいくつも含まれていた<ref>{{Harvnb|七海|2006|pp=25-26}}</ref>。こうした問題点を踏まえ、「作業指針」および「締約国会議手続規則」が改定され、委員国は「自発的に」6年を4年に短縮すべきこと、再選までに最低6年を置くこと、「西欧・北米」「東欧」「ラテンアメリカ・カリブ海」「[[アラブ諸国]]」から各2か国、「アジア・太平洋」から3か国、「アフリカ」から4か国の最低割り当て枠を設定することなどが定められている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=139-140}}</ref>。 |

|||

こうした内容的・地域的な偏りを是正するために、世界遺産委員会では様々な試みが行われている。内容的な不均衡是正の一例としては、「世界遺産リストの代表性、均衡性、信用性のためのグローバル・ストラテジー」([[1994年]])が打ち出され、[[文化的景観]]、[[産業遺産]]、[[20世紀]]以降の現代建築などを登録していくための比較研究の必要性が示された<ref>[http://whc.unesco.org/archive/global94.htm#debut Expert Meeting on the "Global Strategy" and thematic studies for a representative World Heritage List]</ref>。2004年から具体的な作業が行われている「顕著な普遍的価値」の再定義や、暫定リスト作成時点で、偏りをなくすような適切な選択がなされるように働きかけていくことなどもその例である<ref>『世界遺産年報』各年版(特に2005年版から2007年版)に基づく。</ref>。 |

|||

[[ファイル:PitonValley.JPG|thumb|ピトン管理地域。経済的な小国にとって、観光振興に繋がる世界遺産の登録は決定的に重要であり、セントルシアでも認定書授与式は国を挙げての大イベントになったという<ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=268}}</ref>。]] |

|||

世界遺産審議に当たっては、世界遺産を持たない(もしくは少ない)国の推薦を優先することとされるが、これが過剰に考慮されることへの批判もある。たとえば、[[セントルシア]]初の世界遺産「[[ピトン|ピトン管理地域]]」(2004年)が諮問機関の厳しい評価を覆して逆転で登録された背景には、同国がそれまで世界遺産を持っていなかった事情が斟酌された可能性が指摘されている<ref>{{Harvnb|七海|2006|p=4}}</ref>。これは例外ではなく、2011年の[[第35回世界遺産委員会]]では、ついに登録勧告された物件よりも逆転登録された物件が上回り、価値の証明や保護管理計画の不十分な物件を世界遺産に登録してしまうことは、諮問機関からも問題視される事態になった<ref name = yoshida2012_p26>{{Harvnb|吉田|2012a|p=26}}</ref>。この際に逆転を果たした物件は、アフリカ、アラブ、ラテンアメリカの物件が主だった<ref name = yoshida2012_p26 />。こうした傾向は、2002年に策定され、2007年に改訂された戦略的行動指針の中では、「信頼性」に関わる問題点とされている<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=122-123}}</ref>。そもそも現在の[[主権国家]]の国境線は、自然や文化の代表性に配慮して引かれているわけではないため、すべての条約締約国が各1件以上の世界遺産を持つことは、かえってリストに偏りをもたらす可能性もある<ref>{{Harvnb|河上|2008|pp=16-17}}</ref>。 |

|||

=== |

==== 経済格差 ==== |

||

世界遺産は推薦にも多額の資金を必要とする。例えば、[[琉球王国のグスク及び関連遺産群]]の推薦には1億円以上掛かったと言われており<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|p=221}}</ref>、こうした費用は、場合によっては数十億かかることさえあるという<ref>{{Harvnb|田中|2009|p=9}}</ref>。その内訳は、推薦書を実際に執筆する専門家の人件費、推薦書に添付する写真などを手がけるコンサルタント会社への委託料などで、推薦書の作成に向けた専門家会議の開催なども上乗せされることがある<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=220-221}}</ref>。 |

|||

世界遺産の登録数に上限は設けられていない<ref>「作業指針」第58項</ref>。ただし、ユネスコ内部では上限に関する議論も存在するといい、第8代ユネスコ事務局長[[松浦晃一郎]]は、モニタリングの制約などから、現実的に設定される可能性のある数字としては、1500や2000という数字を挙げていた<ref>松浦 (2008) pp.286-293</ref>。 |

|||

さらに、世界遺産の推薦書は英語かフランス語で書かれなければならないため、これらの言語を公用語としていない国の場合、それらの言語に堪能な専門家を手配する必要も生じる<ref name = tanaka_p11 />。たとえば、旧[[ソビエト社会主義共和国連邦|ソ連]]構成国だった3国([[ウズベキスタン]]、[[カザフスタン]]、[[キルギス]])の推薦だった[[西天山]]は、まさにそのような困難に直面し、[[世界遺産センター]]の支援を受けた<ref name = tanaka_p11 />。結果として、[[開発途上国]]はこうした費用を十分に負担できず、不備のある推薦書の提出によって正式な審議までたどり着けないことも起こる<ref name = sataki2009_p222>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=222-223}}</ref>。西天山のように、[[世界遺産基金]]には途上国の推薦支援に回される分もあるが、それとて十分ではなく、支援が回ってこない国々も少なくない<ref name = sataki2009_p222 /><ref name = tanaka_p11>{{Harvnb|田中|2009|p=11}}</ref>。こうした事態が、さらなる偏りを助長しているという指摘もある<ref name = sataki2009_p222 /><ref name = tanaka_p11 />。 |

|||

なお、現在、1回の委員会での審議数には上限が設けられている。かつては[[ナポリ]]で開催された第21回委員会([[1997年]])で[[イタリアの世界遺産]]が新規に10件登録されたこともあったが、現在は1回の委員会で各国が推薦できるのは2件までである。当初は文化遺産と自然遺産各1件とされていたものが2007年の[[第31回世界遺産委員会]]で文化遺産2件でも許可されることになったが<ref>古田陽久 古田真美『世界遺産ガイド - 世界遺産条約とオペレーショナル・ガイドラインズ編』シンクタンクせとうち、2008年、p.118</ref>、2014年の[[第38回世界遺産委員会]]から文化遺産と自然遺産各1件(ただし、自然遺産は[[文化的景観]]で代替可能)となることが決まっている<ref>世界遺産アカデミー (2012) p.18</ref>。過去に1件も登録されていない国はこの限りではない。また、全体の審議物件総数は45件までとされている。審議数の上限については、様々な意見が出ているため、年々修正が加えられている。 |

|||

=== 種類の偏り === |

|||

なお、登録数の増加に伴って審査が厳しくなっているとしばしば言われるが、公式には認められていない。そもそも、世界遺産リストに登録されづらくなっている背景には、[[ピラミッド]]や[[万里の長城]]のような「分かりやすい」世界遺産がすでにあらかた登録され、その「顕著な普遍的価値」を認めにくい物件や価値を裏支えするストーリーが理解しづらい物件が増えていることもあるのではないかとも指摘されている<ref>『世界遺産年報2010』pp33-34, 佐滝 (2009) pp.90-94.</ref>。また、[[日本の世界遺産|日本の世界遺産登録物件]]にしても、世界遺産条約参加当初の物件の時点で、日本が推薦理由としていた評価基準がしばしば退けられたことを理由に、昔から十分に厳しかったと指摘する者もいる<ref>岡田 (2011) p.21</ref>。 |

|||

前述のように、内容的には文化遺産のほうが圧倒的に多い。これは、前述のように自然遺産と違い、文化遺産は研究の深化に従って種類が増えていくという性質の違いのほかに、他の制度との関わりの違いを指摘されている。すなわち、自然遺産の場合、MAB計画、[[ラムサール条約]]など、世界的なリストアップや保護のための制度が多層的に整備されていて、その中の最上のものを世界自然遺産と出来るのに対し、文化遺産の場合には類似の仕組みがなく、世界遺産に集中してしまう傾向があるのだという<ref>{{Harvnb|稲葉|2016|p=7}}</ref>。 |

|||

そうした不均衡是正の試みとして、「'''世界遺産リストの代表性、均衡性、信用性のためのグローバル・ストラテジー'''」(the Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List, [[1994年]])が打ち出され、[[文化的景観]]、[[産業遺産]]、[[20世紀]]遺産などを登録していくための比較研究の必要性が示された<ref>[http://whc.unesco.org/archive/global94.htm#debut Expert Meeting on the "Global Strategy" and thematic studies for a representative World Heritage List]</ref><ref>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=33-35}}</ref>。2004年から具体的な作業が行われている「顕著な普遍的価値」の再定義や、暫定リスト作成時点で、偏りをなくすような適切な選択がなされるように働きかけていくことなどもその例である<ref>{{Harvnb|日本ユネスコ協会連盟| 2005|pp=50-51}}</ref>。 |

|||

=== 保全活動 === |

|||

==== 文化的景観 ==== |

|||

{{main|文化的景観}} |

|||

[[ファイル:Tongariro_National_Park-109575.jpg|thumb|世界遺産としての文化的景観第1号となった[[トンガリロ国立公園]]]] |

|||

文化的景観は1992年に取り入れられた文化遺産の類型であり、人と自然がともに作り上げてきた景観を指す<ref name = sekaken2016a_p32>{{Harvnb|世界遺産検定事務局|2016a|pp=32-33}}</ref>。これは、人が自然環境から制約を受ける中、そこから諸々の影響を受けつつ進化してきたことを示す文化遺産である(「作業指針」第47段落)<ref name = sekaken2016a_p32 /><ref name = tobunken2017_p37>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|p=37}}</ref>。その中身は、[[庭園]]のように人間が設計した空間の中に自然を取り込んだ景観、[[棚田]]のように[[農林水産業]]をはじめとする人間の諸活動と有機的に結びついた景観、そして、[[自然の聖地]]のように人間が宗教上や芸術上の価値を付与してきた景観などに分けることができる<ref name = sekaken2016a_p32 /><ref name = tobunken2017_p37 />。 |

|||

世界遺産の中での文化的景観第1号は、自然遺産として登録された後、[[マオリ]]の崇拝の対象となってきた文化的要素が認定されて複合遺産となった[[トンガリロ国立公園]](ニュージーランド、1993年拡大)である<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=150-151}}</ref>。しかし、その起源となる議論は1981年から始まっており、その議論で重要な役割を果たした物件が[[湖水地方|イングランドの湖水地方]]であった。それは1987年と1990年にそれぞれ登録延期決議となったが、その検討は文化的景観の概念の確立の上で重要な役割を果たしたとされる(2017年に正式登録)<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=123, 140}}</ref>。 |

|||

イギリスの物件では、自然遺産[[セント・キルダ]](1986年)の拡大も大いに議論を引き起こした。もともとICOMOSは文化的価値を最初から認めていたが、文化的景観の概念がなかった1986年当時は認められなかった<ref>{{Harvnb|下間|2005|p=23}}</ref>。2005年の審議では複合遺産とすること自体は認められたものの、これを文化的景観と位置づけるか否かで紛糾した<ref>{{Harvnb|下間|2005|pp=23-24}}</ref>。出席していた専門家の中からは、委員国の中でもその辺りの基準が明確だったとは言いがたいという評価もあった<ref>{{Harvnb|下間|2005|pp=24-25}}</ref>。 |

|||

ともあれ、文化的景観は広く受け入れられ、21世紀初頭の審議では世界遺産の推薦の主流とさえ言う者もあった<ref>{{Harvnb|本中|2005|p=13}}</ref>。その一方、文化的景観概念の多用を受けて、ICOMOSはその価値をより厳しく判定するようになったと言われており<ref>{{Harvnb|稲葉|2009|p=39}}</ref>、その登録範囲の完全性なども含め、厳格化の傾向を見せている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=132-133}}</ref>。文化的景観の代表例の一つと国際的にも認識されていた富士山が、文化的景観として推薦・登録されなかった理由も、こうした傾向と無関係ではなかった<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=136-140}}</ref>。 |

|||

==== 産業遺産 ==== |

|||

{{Main|産業遺産}} |

|||

[[ファイル:Völklinger_Hütte_003.JPG|thumb|フェルクリンゲン製鉄所。手前に世界遺産であることを示す看板がある。]] |

|||

産業遺産自体は、初期から登録されていた。いわゆる「世界遺産第1号」に含まれる[[ヴィエリチカ岩塩坑]]も、産業遺産に分類されている<ref>{{Harvnb|西村|本中|p=160}}</ref>。しかし、本格的な議論は1987年の[[ニュー・ラナーク]](イギリス)の推薦以降だといい、そのような類型を登録すべきかの議論が、翌年から開始された「グローバル研究」につながり、この研究がグローバル・ストラテジーに結びついた<ref>{{Harvnb|七海|2006|pp=10-12}}</ref>。「[[産業]]」は人類の営みと不可分の要素であり、世界のどの地域にも存在しうる点が、グローバル・ストラテジーに取り込まれる理由になったと考えられている<ref>{{Harvnb|清水|2008|p=18}}</ref>。 |

|||

その後、前述のように評価基準にも産業遺産の登録を想定した改訂が行われ、産業遺産の登録も増えた。しかし、[[フェルクリンゲン製鉄所]](ドイツ、1994年登録)の審議の際には、そのような装飾性のない近代的工場を世界遺産に加えることについて、参加者から戸惑いの声も聞かれたという<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=162-163}}</ref>。なお、従来の産業遺産は[[産業革命]]、なかんずくイギリスのそれを中心に叙述されることが多かったが、世界遺産においては、古代[[ローマ帝国]]の金鉱山跡の[[ラス・メドゥラス]](スペイン)から、20世紀の[[水力発電所]]を含む[[リューカン=ノトデンの産業遺産]](ノルウェー)などまで、より広い範囲で捉えられている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=163-166}}</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 20世紀遺産 ==== |

|||

[[ファイル:Luis_Barragan_-_Casa_Luis_Barragan_張基義老師拍攝_015.jpg|thumb|[[ルイス・バラガン邸と仕事場]]。[[ルイス・バラガン]]の作品の中でこれが代表作といえるのかには世界遺産委員会でも議論があり、将来の拡大登録に含みを残す決議が行われた<ref>{{Harvnb|下間|2005|pp=21-22}}</ref>。]] |

|||

20世紀遺産は、その名のとおり[[20世紀]]に建設された建造物などを対象とする文化遺産であり、一部には19世紀後半も対象とする<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=168}}</ref>。「近代遺産」(modern heritage) と呼ばれることもある<ref>{{Harvnb|シェリダン・バーグ|2016|p=16}}</ref><ref group = "注釈">20世紀遺産と近代遺産は、全てが重なるわけではないという指摘もある{{Harv|西村|本中|2017|p=169}}。</ref>。比較的初期の段階から、[[アントニ・ガウディの作品群]](スペイン)のように審美的な観点から評価されて登録された物件もあったが<ref name = NM_p170>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=170}}</ref>、[[シドニー・オペラハウス]]が1981年に審議された際には、まだ十分に評価が定まっていなかったとされ、2007年の再審議でようやく登録された<ref name = inaba2008a_p37>{{Harvnb|稲葉|2008a|p=37}}</ref>。 |

|||

[[モダニズム建築]]の範疇で重要だったのが、[[ヴァイマル、デッサウ及びベルナウのバウハウスとその関連遺産群]](ドイツ)の登録とされ、この登録を契機に、同種の建築の登録を促したと言われている<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=171-172}}</ref>。ただし、モダニズム建築の登録にしても、世界遺産が傑出した建築家個人を顕彰する場にならないように、という懸念は度々出されている。[[トゥーゲントハット邸|ブルノのトゥーゲントハット邸]]([[ミース・ファン・デル・ローエ]]、チェコ)の審議しかり<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=172}}</ref>、[[ルイス・バラガン邸と仕事場]](メキシコ)の審議しかり<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|p=174}}</ref>、[[ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-|ル・コルビュジエの建築と都市計画]]の最初の登録見送り時の審議しかり<ref>{{Harvnb|稲葉|2010|p=37}}</ref>である。 |

|||

なお、20世紀遺産とモダニズム建築はイコールではない。そのような思想はともすると、20世紀遺産をヨーロッパ中心主義に組み込んでしまう危険性があるとされ、ICOMOSもモダニズム建築に限定してはいない<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=176-178}}</ref>。モダニズム建築のための団体としてはすでに[[DOCOMOMO]]が存在するが、ICOMOSはモダニズム建築に限定されない「20世紀遺産国際学術委員会」を設置するなど、広い意味での20世紀遺産の登録を進めていこうとしている<ref>{{Harvnb|シェリダン・バーク|2016|pp=16-17}}</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 登録件数の増加と上限 === |

|||

世界遺産は発足当初、上限を100件程度とする案さえあったという<ref name = WA_p28>{{Harvnb|ウィリアム・アンダーヒル|2015|p=28}}</ref><ref>{{Harvnb|松浦|2008|p=289}}</ref>。しかし、1981年の第5回世界遺産委員会の時点で既に110件に達し、この見通しの非現実性が明らかになるのに時間はかからなかった<ref>{{Harvnb|松浦|2008|pp=289-290}}</ref>。そして、2015年の[[第39回世界遺産委員会]]では1,000件を超え、なおも増加している。上述のようなグローバル・ストラテジーは世界遺産を持たない国の割合を減少されるなどの点で一定の成果を挙げた一方で<ref>{{Harvnb|西村|本中|2017|pp=103-104}}</ref>、もともと遺産を多く保有する国々も、推奨される類型の遺産の推薦を増やすようになった結果、絶対数の抑制には繋がっていない<ref>{{Harvnb|佐滝|2009|pp=123-124}}</ref>。 |

|||

1,000件を超えた状況を踏まえて、世界遺産のブランド価値は損なわれたとする報道も見られたが<ref name = WA_p28 />、その世界遺産の登録数に上限は設けられていない(「作業指針」第58段落)<ref>{{Harvnb|東京文化財研究所|2017|pp=54-55}}</ref><ref group = "注釈">ただし、ユネスコ内部では上限に関する議論も存在するといい、第8代ユネスコ事務局長[[松浦晃一郎]]は、モニタリングの制約などから、現実的に設定される可能性のある数字としては、1,500や2,000という数字を挙げていた{{Harv|松浦|2008|pp=286-293}}。</ref>。 |

|||