「タンジマート」の版間の差分

編集の要約なし |

Greenland4 (会話 | 投稿記録) 本文加筆、注釈加筆 |

||

| (3人の利用者による、間の46版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

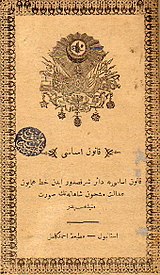

[[ファイル:Edict of Gülhane.jpg|240px|right|thumb|[[1839年]][[11月3日]]布告『[[ギュルハネ勅令]]』]] |

|||

'''タンジマート''' ([[オスマン語]]: {{lang|ota|تنظيمات}} {{lang|la|Tanzimât}}; [[トルコ語|現代トルコ語]] {{lang|tr|Tanzimat}}) とは、「タンジマーティ・ハイリエ(恩恵改革)」の略語である。19世紀に帝国領の[[バルカン半島]]へ欧州金融資本が押し寄せるのと並行して、[[オスマン帝国]]が行った社会・自然科学両面での西洋化政策をさす。[[対外債務]]の累積に拍車をかけ、[[オスマン債務管理局]]を設立させた。 |

|||

'''タンジマート''' または '''タンズィマート''' ([[オスマン語]]: {{lang|ota|تنظيمات}} {{lang|la|Tanzimât}}; [[トルコ語|現代トルコ語]] {{lang|tr|Tanzimat}}) とは、「タンジマーティ・ハイリエ」('''恩恵改革''')の略語である<ref group="注釈">「タンジマート」のもともとの意味は、「再編成」「組織化」である。[[#山内|山内(1996)p.164]]</ref>。[[1839年]]の[[ギュルハネ勅令]]発布から[[1876年]]制定の[[オスマン帝国憲法]](通称、ミドハト憲法)にいたるまでの、[[オスマン帝国]]がおこなった諸改革あるいは改革運動の総体である<ref name="yamauchi163">[[#山内|山内(1996)pp.163-165]]</ref>。[[19世紀]]中葉、[[ヨーロッパ]][[列強]]の軍事的・政治的圧力、欧州[[金融資本]]の[[バルカン半島]]進出、[[ギリシャ]]や[[エジプト]]など帝国領の諸地域・諸民族の自立・離反という「内憂外患」のなかでおこなわれた一連の西欧化・近代化政策であり、1839年から1876年までを「'''タンジマートの時代'''」「'''タンジマート期'''」と称することがある<ref name="yamauchi163"/><ref name="koizumi">[http://ci.nii.ac.jp/els/contents110007119662.pdf?id=ART0009057810 小泉「トルコの政教分離に関する憲法学的考察――国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から―」(2008)]</ref>。 |

|||

タンジマート諸改革は、[[トルコ]]が神権的な[[イスラーム国家]]から近代的[[法治国家]]、[[西ヨーロッパ]]をモデルとした[[多民族国家]]へと変貌する第一歩であった<ref name="yamauchi163"/>。 |

|||

==対岸== |

|||

1821年、オスマン帝国は[[イスタンブール]]総主教に圧力をかけてギリシャ教会の全指導者を破門した。[[ギリシャ独立戦争]]で教会は無秩序となった。ギリシャは帝国から独立した。[[オソン1世]]は列強の傀儡となった。1842年、ギリシャはデフォルトした。翌年9月3日にアテネの軍が宮殿に詰め寄り、権力を「ロシア党」の指導者アンドレアス・メタクサスに委ね政体を立憲君主制にせよとの要求を通した。以後18年に首相が14人も交代し、各党首は暴力的な選挙によって権力を維持した。イスタンブール総主教はギリシャ教会の自主首長を認知することを拒んでいたが、在イスタンブール・[[ロシア帝国|ロシア]]大使の力により討議され、1850年に共同教書が調印され2年後にギリシャの法律で有効となった。法は最高権威を国王でなくアテネ大主教の統括する教会会議に委ねた。<ref>ジョルジュ・カステラン 『バルカン 歴史と現在』 サイマル出版会 1994年 pp.116-119.</ref> |

|||

==概要== |

== 概要 == |

||

[[ファイル:MahmutII.jpg|160px|left|thumb|タンジマート改革を先取りしたスルタン、マフムト2世]] |

|||

戦中オスマン政府は[[イェニチェリ]]軍団を廃したが、戦後に外資漬けのエジプトで[[ムハンマド・アリー]]が[[パシャ]]の称号や[[シリア]]の割譲を要求した。[[皇帝]][[アブデュルメジト1世]]は帝国の復権を願い、外務大臣の[[ムスタファ・レシト・パシャ]]に命じてタンジマート改革に着手させた。[[1838年]]、改革のためにトルコ・イギリス通商条約が締結された。[[アブデュルメジト1世]]は、[[ムスタファ・レシト・パシャ]]が起草した[[ギュルハネ勅令]]で、[[ムスリム]]・非ムスリムにかかわらず、全ての帝国臣民は法の下で平等であること、全臣民の生命・名誉・財産の保障、裁判の公開などを実現した。1840年代初頭に、オスマン帝国は[[:en:Ralli Brothers|ラリ家]]を例とする[[ガラタ]]銀行家80名を認可したが、1850年代半ばまでに合併が進んで18名に減った。19世紀後半、残った銀行家は列強の大銀行と結ぶようになった<ref>R. Kasaba, ''The Ottoman Empire and the World Economy'', State University of New York Press, 1988, pp.75-76, 78-80.</ref>。一方、帝国の徴税請負人が満期でも償還されない国債をイスタンブールの個人銀行家へ持ち込んでおり、それをガラタ銀行家たちが割り引いて、償還で利益を上げつつ未償還分を債務管理局への参加資格と成したのである<ref>Ahmed Oguz, ''Die Wirtschaftslenkung in der Türkei unter besonderer Berücksichtigung des Bankwesens'', Berlin, 1914, S.100; A.H.Ilteber, ''Türkische Bankwirtschaft'', Jena, 1937, S.10.</ref>。徴税請負制度(イルティザーム)は段階的に廃止された。[[1876年]]、改革の集大成として[[ミドハト憲法]]が発布された。画期的な憲法で、国会の開設などをうたっていた。しかし[[アブデュルハミト2世]]は起草者[[ミドハト・パシャ]]を追放し、[[露土戦争 (1877年)|露土戦争]]敗北後憲法を停止した。 |

|||

[[ファイル:Sultan Abdülmecid - Google Art Project.jpg|160px|right|thumb|マフムト2世の子で改革を始動させたスルタン、アブデュルメジト1世]] |

|||

[[1808年]]にオスマン帝国の[[皇帝]]([[スルタン]])に即位した[[マフムト2世]]は[[イェニチェリ]]を廃止して軍の西欧化を推進し、外務・内務・財務の3省を新設して政府機構の近代化を図り、翻訳局を設置して[[留学生]]をヨーロッパ諸国に派遣して人材を育成し、さらに帝国内の「[[アーヤーン]]」(「地方名士」「地方名望家」)と称される半独立の勢力を抑えるなどして中央支配の再確立を目指した<ref>[[#新井2009|新井(2009)pp.42-43]]</ref><ref name="arai86">[[#新井|新井(2009)pp.86-88]]</ref>。しかし、[[シリア]]をめぐる、エジプトの太守[[ムハンマド・アリー]]との対立は[[エジプト・トルコ戦争#第二次エジプト・トルコ戦争|第二次エジプト・トルコ戦争]]へと発展し、[[1839年]]7月、エジプト軍がシリアの戦いでオスマン軍を打ち破ったという知らせが帝都[[イスタンブル]]に届こうとする直前、マフムト2世は病に倒れた<ref name="yamauchi163"/><ref name="nagata287">[[#永田|永田(2002)pp.287-289]]</ref>。 |

|||

マフムトが死去し、子の[[アブデュルメジト1世]]が新スルタンとして即位した<ref name="nagata287"/>。この国難のなか、エジプトとの関係を好転させるべく[[ヨーロッパ]]を奔走していたのが、外務大臣の[[ムスタファ・レシト・パシャ]]であった<ref name="nagata287"/>。彼はエジプト問題におけるイギリスの外交的支援を得るために、前年([[1838年]])、同国との間に{{仮リンク|バリタ・リマヌ条約|en|Treaty of Balta Liman}}(オスマン=イギリス通商条約、英土通商条約)を結んだ<ref name="nagata287"/>。この条約は、その後、イギリスがアジア諸国と結ぶことになる一連の通商条約の雛形となった<ref name="nagata294">[[#永田|永田(2002)pp.294-296]]</ref>。 |

|||

==脚注== |

|||

{{Reflist}} |

|||

[[1839年]]11月、新皇帝アブデュルメジト1世は、ムスタファ・レシト・パシャの起草による[[ギュルハネ勅令]](タンジマート勅令)を発布して全面的な改革政治を開始することを宣言、[[行政]]から[[軍事]]、[[財政]]、[[文化]]、[[教育]]に至るまで西欧的体制への転向を図った<ref name="yamauchi163"/><ref name="nagata289">[[#永田|永田(2002)pp.289-292]]</ref>。タンジマートの始まりである<ref name="yamauchi163"/>。以降、タンジマート諸改革のもとでオスマン帝国は[[中央集権]]的な[[官僚]]機構と近代的な[[軍隊]]を確立し、西欧型国家への転換を進めていった<ref>[[#新井2009|新井(2009)p.68]]</ref>。改革政治は、途中、ヨーロッパにおける「[[1848年革命]]」の影響を受け、[[クリミア戦争]]([[1853年]]-[[1856年]])の末期には[[改革勅令]]を発布、西欧化の方針はその後も受け継がれ、その集大成というべき[[オスマン帝国憲法]](通称、ミドハト憲法)が制定される[[1876年]]までの約37年におよんだ<ref name="yamauchi163"/>。 |

|||

{{DEFAULTSORT:たんしまあと}} |

|||

この間、[[法令]]の改革においては、ヨーロッパ諸国の法に依拠した[[立法]]作業が進められ、それぞれの法に関する[[法廷]]も設置された。しかし、一方で[[シャリーア]](イスラーム法)にもとづく法廷も併存していたため、シャリーアとヨーロッパ起源の法が並行して適用され、こうした二元体制には社会的混乱がともなった<ref name="koizumi"/>。また、「{{仮リンク|イルティザーム|en|Iltizam}}」と称される、オスマン帝国の徴税請負制度は段階的に廃止されていった。[[1840年代]]初頭、帝国はイスタンブルの[[ガラタ|ガラタ地区]]の{{仮リンク|ラリ家|en|Ralli Brothers}}など80名に[[銀行]]業務を認可したが、[[1850年代]]半ばには統合が進んで18名となり、かれらは19世紀後半、さかんに列強の大銀行と提携するようになった<ref>R. Kasaba, ''The Ottoman Empire and the World Economy'', State University of New York Press, 1988, pp.75-76, 78-80.</ref>。[[1856年]]には{{仮リンク|オスマン帝国銀行|en|Ottoman Bank}}が設立された<ref name="yamauchi176">[[#山内|山内(1996)pp.176-179]]</ref><ref name="nagata308">[[#永田|永田(2002)pp.308-314]]</ref>。ヨーロッパ式の[[軍隊]]や[[学校]]も整備され、中央集権的な[[官僚]]機構が整えられ、また、最高・高等司法審議会議や州議会の設立をとおして、地方総督になりがちであった州長官や地方に根を張っていたアーヤーンの権力基盤は徐々に弱められていった<ref name="yamauchi163"/>。 |

|||

タンジマートは、欧米地域以外における最初の体系的な近代化の試みでもあり、[[清国]]の[[洋務運動]]や[[タイ王国]]の[[チャクリー改革]]、[[日本]]の[[明治維新]]などアジアの「欧化」の先駆けとなった<ref name="yamauchi163"/>。 |

|||

== ギュルハネ勅令と初期の改革 == |

|||

{{main|ギュルハネ勅令}} |

|||

[[ファイル:TanzimatFermani.png|right|thumb|270px|『ギュルハネ勅令』を読み上げる[[ムスタファ・レシト・パシャ]](1839年11月3日)]] |

|||

イスタンブルにエジプト艦隊がせまるなか、[[アブデュルメジト1世]]即位の知らせを聞いた開明派官僚[[ムスタファ・レシト・パシャ]](当時、外務大臣)は、急遽帰国し、西洋[[列強]]とくにイギリスと[[フランス]]の[[リベラル]]な[[世論]]の支持を獲得すべく、改革の基本方針をスルタンの「[[宸筆]](ハットゥ・ヒュマユーン)」というかたちで起草した<ref name="nagata289"/>。この内容を、[[1839年]][[11月3日]]、ムスタファ・レシト・パシャがスルタン隣席のもと、帝国内の文官・武官、[[ウラマー]](イスラム法学者)、民間人代表、外国からの使節の前で読み上げた<ref name="nagata289"/>。これが、[[トプカプ宮殿]]裏庭のギュルハネ([[薔薇]]の園、薔薇宮)でおこなわれたことだったので「[[ギュルハネ勅令]]」と呼ばれている<ref name="nagata289"/>。ただし、この勅令の内容の一部はすでに先帝マフムト2世の改革によって実現していた<ref name="yamauchi163"/><ref name="nagata289"/>。 |

|||

[[ファイル:Mustafa reshid pasha.jpg|160px|left|thumb|タンジマート改革を主導した官僚、ムスタファ・レシト・パシャ]] |

|||

この勅令は、スルタンの「御意志」が前面に出ているため、必ずしも立憲思想にもとづくものとはいえないが、[[ムスリム]]・非ムスリム([[ズィンミー]])にかかわらず、全ての帝国臣民には[[法の下の平等]]があたえられること、また、帝国は全臣民の[[生命]]・[[名誉]]・[[財産]]を保障することなどを繰り返し述べているところに[[1789年]]の[[フランス人権宣言]]の影響を確認することができる<ref name="yamauchi163"/><ref name="nagata289"/>。また、[[裁判]]を公開すること、スルタン自身も「法」に違反しないことを宣言するなど、スルタンの権力のうえに「法の力」が存在することを認めている点などでも画期的な意味をもっていた<ref name="yamauchi163"/><ref name="nagata289"/>。[[シャリーア]]におけるムスリムと非ムスリムの不平等な共存という伝統的な仕組みは放棄され、これは、オスマン帝国が[[キリスト教徒]]系の[[少数民族]]を不当に扱っているという口実を用いて[[内政干渉]]しようとする[[列強]]への牽制という意味合いも兼ねていた<ref name="yamauchi163"/>。ただし、「法」を指し示す語として「シャリーア」と「[[カーヌーン (イスラーム法)|カーヌーン]]」(世俗法)を注意深く使い分けるなど、シャリーアを専門とするウラマーや保守派知識人に対する慰撫の気遣いをも示している<ref name="nagata289"/>。タンジマートの中心的な機関としてはオスマン帝国最高司法審議会議が組織され、新規の「法」の立案・検討がここを中心になされることとなった<ref name="nagata289"/>。しかし、ヨーロッパ近代法とシャリーアの均衡問題はつねに重大な緊張関係をはらんでいた<ref name="nagata289"/>。 |

|||

[[1840年]]には、[[刑法]]の発布、[[人口]]調査、イルティザーム(徴税請負制)の廃止と徴税官の任命、州[[議会]]の設置、地方官の[[俸給]]制実施、[[賄賂]]の禁止などの改革が実施された<ref name="nagata292">[[#永田|永田(2002)pp.292-293]]</ref>。しかし、イルティザームは名望家を中心とする多くの人びとの廃止反対論・復活待望論や徴税官そのものの不足によってまもなく復活した<ref name="nagata292"/>。 |

|||

イギリスは、[[1825年]]以降、3度にわたって[[ストラトフォード・カニング]]をオスマン帝国駐在の外交官としてイスタンブルに派遣し、帝国の維持と領土保全に意を尽くした<ref name="yamauchi166">[[#山内|山内(1996)pp.166-168]]</ref>。カニングにとって3度目のイスタンブル勤務となったのが[[1842年]]から[[1858年]]までで、その間、タンジマート諸改革を支援した<ref name="yamauchi166"/>。これは、オスマン帝国を主とする[[中近東]]地域が[[綿織物]]市場としてきわめて重要な[[輸出]]市場となっていて、その[[治安]]維持と[[商人]]の保護を図る必要があったことと、[[インド]]の保全のためには[[スエズ地峡]]を他国、とくに「[[グレート・ゲーム]]」における敵対国であるロシアに渡すことを絶対阻止しなければならなかったためである<ref name="yamauchi166"/>。 |

|||

改革派の中心人物であったムスタファ・レシト・パシャが[[1841年]]3月末にいったん外務大臣の職を解かれてフランス駐在大使に転ずるとタンジマート改革は停滞したが、[[1846年]]から[[1848年]]までは[[大宰相]]に抜擢され、1846年の[[公務員]]法、一般教育審議会議設置(翌年、文部省に改組)、[[1847年]]には混合裁判所の設置、農業学校開設、1848年には[[師範学校]]の開設などの改革が急進展した<ref name="nagata292"/>。かれは1848年に大宰相を罷免されたが、以後、再任と罷免を繰り返しながら計5回この職に就き、タンジマート改革を推し進めた<ref name="nagata292"/>。その一方で人材登用にも意を注ぎ、[[アーリ・パシャ]]、[[フアト・パシャ]]、[[ミドハト・パシャ]]らを取り立てている。改革派の力はまだ弱く、初期のタンジマートはこのような[[人事異動]]にともなって一進一退したものの、中央政府の影響力は「法の力」によってゆっくりと地方にも浸透し、改革路線は定着していった<ref name="nagata292"/>。 |

|||

== クリミア戦争と改革勅令 == |

|||

{{main|改革勅令}} |

|||

[[ファイル:Kırım Savaşı, Türk piyadeleri 1854 senesi.jpg|200px|right|thumb|[[クリミア戦争]]でのトルコ兵(1854)]] |

|||

{{仮リンク|シチリア革命 (1848年)|en|Sicilian revolution of 1848|label=シチリア革命}}、[[1848年のフランス革命|パリ二月革命]]、{{仮リンク|ウィーン三月革命|en|Revolutions of 1848 in the Austrian Empire}}、[[ドイツにおける1848年革命|ベルリン三月革命]]など、1848年はヨーロッパに革命の嵐が吹き荒れ、それは[[北欧]]、[[東欧]]をも巻き込んだ<ref name="nagata296">[[#永田|永田(2002)pp.296-299]]</ref><ref group="注釈">[[1848年革命]]によって、[[ウィーン体制]]は終焉を遂げ、ヨーロッパにおける被抑圧民族の[[ナショナリズム]]が高揚し、その様相や成果は「諸国民の春」と称された。</ref>。[[1848年革命]]はしかし、まもなくそれに対する反動の嵐をも引き起こして、[[オーストリア帝国]]と[[ロシア帝国]]で弾圧された大量の[[ハンガリー人]]や[[ポーランド人]]がオスマン領内になだれこんだ<ref name="nagata296"/>。ロシア政府はオスマン帝国に対し、亡命者たちの身柄を引き渡すよう要求したが、オスマン帝国政府はこれを拒否、ヨーロッパのリベラルな世論からは歓迎された<ref name="nagata296"/>。一方、「諸国民の春」の状況はオスマン帝国にとっても諸刃の剣であり、帝国領の一部、[[バルカン半島]]の[[ブルガリア]]では、[[1850年]]に大規模な農民反乱が起こっている<ref name="nagata296"/>。これは、ブルガリア農民が[[ギュルハネ勅令]]の「約束」を信じ、ムスリムの地主層から課せられていた強制労働などの「封建的義務」を拒否したことに端を発していたが、中央政府のバルカン半島支配は、むしろこうしたムスリム地主層の土地所有や「封建的義務」そのものに依存していたために、勅令に示された方針を貫徹することができなかった<ref name="nagata296"/>。[[ヴィディン]](ブルガリア)の農民反乱に対しても[[オスマン帝国軍]]はこれを完全に鎮圧することができず、わずかにアーヤーン連合の私兵によって抑えられたにすぎなかった<ref name="yamauchi175">[[#山内|山内(1996)pp.175-176]]</ref>。 |

|||

これに対して、ロシアは「[[東方問題]]」を利用して[[南下政策]]をすすめようと、オスマン帝国内における[[東方正教会]]の信徒の保護と聖地[[イェルサレム]]における[[正教徒]]の権利拡張を名目に兵を進め、[[1853年]]、オスマン帝国との間に[[クリミア戦争]]が勃発、オスマン帝国単独の戦闘では劣勢がつづいたが、トルコを支援するイギリス・フランスが参戦して激しい戦いとなった<ref name="nagata296"/><ref name="yamauchi175"/>。 |

|||

[[ファイル:Mehemet aali.jpg|160px|left|thumb|[[改革勅令]]起草の中心人物、[[アーリ・パシャ]]]] |

|||

この戦いでは英仏の支援もあってかろうじて勝利を収めることができたが、帝国にとってより重要なのは、軍費の捻出に困窮して[[1854年]]にイギリスに対して初めて[[借款]]をしたことであった<ref name="yamauchi176"/><ref name="nagata296"/><ref group="注釈">オスマン帝国の借款は1854年以降、計17回におよんだ。[[#永田|永田(2002)pp.296-299]]</ref>。そして、イギリスなどに改革目標を示して支持を獲得する必要に迫られたオスマン帝国は、非ムスリムの権利を認める改革をさらにすすめることを列強に対し約束した<ref name="arai77">[[#新井2009|新井(2009)pp.77-85]]</ref>。これが、[[1856年]]2月に発布された[[改革勅令]]である<ref name="nagata296"/><ref name="arai77"/><ref group="注釈">タンジマートは、改革勅令を機に前後に分けるのが一般的である。前期はある程度まで帝国政府の創意のもとに進められたのに対し、後期は列強の強制によるところが大きかったからである。[[#山内|山内(1996)p.176]]</ref>。勅令は、クリミア戦争の終わりを告げる3月30日の[[パリ条約 (1856年)|パリ条約]]に先立ち、イスタンブルで英仏両国の[[領事|総領事]]とオスマン政府との協議を受けて起草された<ref name="nagata296"/>。その中心にいたのが、オスマン帝国側はアーリ・パシャ(メフメト・エミン・アーリ・パシャ)、イギリスではカニングであった<ref name="yamauchi176"/><ref name="nagata296"/>。 |

|||

改革勅令では、非ムスリム臣民があらゆる公職に参加できること、[[信教の自由]]、非ムスリム共同体代表の権利の再規定、非ムスリムの公立学校への入学許可、各地方議会でのムスリム・非ムスリムの代表選出方法の改善、非ムスリム代表が最高司法審議会議に参加できるとしたこと、非ムスリムに対して[[差別用語]]を用いることの禁止、非ムスリムの[[兵役]]義務、非ムスリム共同体による学校設立と独自の[[教育課程]]編成の承認、混合裁判所における非ムスリムの[[証人]]を認めるなどの内容が明確に盛り込まれていた<ref name="nagata296"/>。 |

|||

この勅令の文言は、先のギュルハネ勅令に比べて表現があまりに直接的なものであり、その内容のほとんどが非ムスリムの権利の保障に関わるものであったことから、すでに起草段階より[[ムスタファ・レシト・パシャ]]の批判を受け、ムスリムの一部では「特権勅令」と呼ばれて不評であった<ref name="arai2001">[[#新井2001|新井(2001)pp.52-56]]</ref>。しかし、この勅令は一方では列強の要求の所産であったものの、他方では、多民族を内包する帝国にあっては、非ムスリム諸民族の共同体({{仮リンク|ミッレト|en|Millet (Ottoman Empire)}})内部の深刻な対立も看過できないものであり、これを絶えず調停する必要も存在していたのである<ref name="nagata296"/>。勅令ではまた、外国人の[[不動産]][[所有権]]の付与、[[国家予算]]の提示、[[銀行]]の設立、[[運河]]や[[道路]]の建設、ヨーロッパを起源とする[[教育制度|近代教育制度]]や[[科学技術]]、欧州資本の導入などについても具体的に述べられている。これを受けて、1856年、イギリス資本によって[[ゴールドシュミット・ファミリー|カモンド家]]が支配するオスマン銀行が設立された<ref name="yamauchi176"/>。欧化をめざす改革に必要な財政支出を、自国の経済発展からではなく、西欧諸国などからの外債導入にたよったことは、タンジマート改革の限界を示すことではあったが、この勅令の発布とパリ条約における[[黒海]]航行の自由化(ロシアの独占排除)を引き換えにオスマン帝国はヨーロッパの一員として認められるようになったのである<ref name="yamauchi176"/><ref name="nagata296"/>。 |

|||

[[ファイル:Mehmed Fuad.jpg|thumb|160px|right|[[フアト・パシャ]]]] |

|||

こうして第二段階に入ったタンジマートは新法典、教育制度、土地法を中心に踏み込んだ改革が進められた<ref name="arai2009">[[#新井2009|新井(2009)pp.86-88]]</ref>。この時期の諸改革を主導したのは、同じ[[1815年]]生まれで、ともにレシト・パシャの庇護を受けたアーリ・パシャと[[フアト・パシャ]](メフメト・フアト・パシャ)であった<ref name="nagata296"/><ref group="注釈">[[山内昌之]]は、レシト・パシャ、フアト・パシャ、アーリ・パシャの3人を「タンズィマートの三傑」と呼んでいる。[[#山内|山内(1996)pp.178-179]]</ref>。 |

|||

[[1858年]]制定の新[[刑法]]と[[1861年]]制定の新[[商法]]はともにシャリーアとヨーロッパ近代法の折衷を模索したものであり、一般的にイスラームの法体系においても時代の変遷によって変更の生じうる[[実定法]]的要素をもつ部分は近代ヨーロッパ法の借用が多かったのに対し、宗教的規範にかかわる部分は伝統的な要素が色濃くのこされた<ref name="nagata296"/>。教育分野では、[[1859年]]の文官養成校({{仮リンク|ミュルキエ|tr|Mülkiye}})、[[1868年]]の{{仮リンク|ガラタサライ・リセ|en|Galatasaray High School}}がそれぞれ重要である<ref name="nagata296"/>。これらの[[学校]]では、外国語としては[[フランス語]]、国語としての[[トルコ語]]が重視され、入学は[[民族]]や[[宗教]]によって差別されず、[[世俗]]的な教育が施されたことから、ヨーロッパ的[[教養]]をもち、世界市民的な考えをもった官僚層・指導者層がここから育っていった<ref name="nagata296"/><ref name="arai2009"/>。1858年の土地法は、従来の[[国有地]]原則を改め、その後の一連の改訂プロセスを経て近代的な私的[[土地所有権]]確立の第一歩になったと評価される<ref name="arai2009"/><ref name="nagata299">[[#永田|永田(2002)pp.299-302]]</ref>。 |

|||

== ミドハト憲法と第一議会 == |

|||

{{main|オスマン帝国憲法}} |

|||

[[ファイル:Midhatpasha.jpg|left|160px|thumb|[[ミドハト・パシャ]]]] |

|||

[[ファイル:Kanun-i Esasi.jpg|thumb|left|160px|[[ミドハト憲法]](1876)]] |

|||

[[1869年]]にフアト・パシャ、[[1871年]]にアーリ・パシャがあいついで没すると、改革の流れはふたたび滞るようになった<ref name="nagata299"/><ref group="注釈">アーリ・パシャの死後、スルタンのアブデュルアズィズははばかることなく無為と専制に走り、恣意的な人事がまかり通るようになって、大宰相のポストも一時軽くなった。[[#山内|山内(1996)p.201]]</ref>。しかし、上述のようなシャリーアとヨーロッパ近代法者を均衡させるための努力は継続し、[[1868年]]、法律案の起草をおもな任務とする機関として、フランスの[[国務院 (フランス)|コンセイユ・デタ]](''Conseil d'État''、フランス国務院)を手本に{{仮リンク|ダヌシュタイ|en|Council of State (Turkey)}}(''Danıştay'')が設立された<ref name="koizumi"/>。[[1870年]]に着手され、[[1876年]]に完成した『{{仮リンク|メジェッレ|en|Mecelle}}』([[民法典]])はその結実であり、史上初のイスラーム法典となった<ref name="nagata296"/><ref name="nagata032">[[#永田|永田(2002)付録pp.032-033]]</ref>。その編纂には司法相{{仮リンク|アフメト・ジェヴデト・パシャ|en|Ahmed Cevdet Pasha}}らがたずさわった<ref name="nagata296"/><ref name="nagata032"/>。 |

|||

しかし、相次ぐ戦争の遂行と「上からの改革」はヨーロッパ列強からの多額の[[借款]]を必要とし、さらに貿易拡大によってオスマン経済そのものが西欧諸国への原材料供給源としてのそれに変質したため、[[農業]]の[[モノカルチャー]]化が進行して、オスマン帝国の半植民地化を促した<ref name="nagata299"/>。この結果、ヨーロッパ経済の動向と農産品収穫量の影響を強く受けるようになり、[[1875年]]、西欧金融恐慌と農産物の不作の影響を受けたオスマン帝国は外債の利子支払い不能を宣言して、事実上の[[破産]]をきたした<ref name="arai77"/><ref name="nagata299"/><ref name="nagata032"/><ref>[[#新井2009|新井(2009)pp.134-138]]</ref>。 |

|||

こうしてタンジマートは財政や経済の面では抜本的な改革をおこなうことができず、むしろ挫折に終わったことが露呈した<ref name="arai172">[[#新井2009|新井(2009)pp.172-175]]</ref>。[[1861年]]よりスルタンの位置にあった[[アブデュルアズィズ]]の浪費と専制に対し、「{{仮リンク|新オスマン人|en|Young Ottomans}}」と呼ばれる若い知識人を中心に反専制運動が起こり、[[1870年]]頃からは、[[都市]]部では保守的な神学生までアブデュルアズィズ退位を求める[[デモ]]に参加するほどであった<ref name="nagata302">[[#永田|永田(2002)pp.302-305]]</ref>。アブデュルアズィズは、1876年[[5月30日]]、改革派の支持を背景にした[[クーデター]]の結果、憲政樹立をめざす[[ミドハト・パシャ]]らによって廃位された<ref name="nagata302"/>。かわって[[甥]]で開明派の[[ムラト5世]]が即位したが、廃位ののち幽閉され、同年9月に死去した。アブデュルアズィズは6月に自殺し、[[8月31日]]、新しいスルタンとして[[アブデュルハミト2世]]が即位した<ref name="nagata302"/><ref name="yamauchi210">[[#山内|山内(1996)pp.210-212]]</ref>。 |

|||

[[ファイル:Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire.jpg|right|160px|thumb|アブドュルハミト2世]] |

|||

アブデュルアズィズによって左遷させられていた[[ミドハト・パシャ]]は「新オスマン人」運動のリーダーとみなされ、ムラト5世即位と同時に国家評議会議長に返り咲き、アブデュルハミト2世即位後は新帝の勅令に基づいて設立された制憲委員会の委員長に就任した。ミドハト・パシャは反専制運動の指導者{{仮リンク|ナムク・ケマル|en|Namık Kemal}}らとともに憲法草案の作成に取りかかり、[[12月17日]]には大宰相に任じられた<ref name="nagata302"/>。しかし、スルタンとなったアブデュルハミト2世は責任内閣制など自身の帝権に制限を加えるような条項については反対し、その一方でスルタンが国家の安全を脅かすと判断された人物を追放処分にする権利をもつという内容の条文を挿し入れることを主張した<ref name="nagata302"/>。これについては、ナムク・ケマルの反対があったにもかかわらず、憲法発布をいそぐミドハト・パシャはこれに妥協、アブデュルハミト2世の修正を組み入れて1876年[[12月23日]]、全119条からなる帝国初の憲法、[[オスマン帝国憲法]](通称, ミドハト憲法)を公布した<ref name="arai172"/><ref name="nagata302"/>。ミドハト・パシャは、第一次立憲制最初の大宰相となった。 |

|||

憲法はオスマン帝国が西欧型の[[法治国家]]であることを宣言し、帝国議会の設置、ムスリムと非ムスリムのオスマン臣民としての完全な平等を定めた<ref name="arai172"/><ref name="nagata302"/>。この憲法は、[[1875年]]の[[1875年の憲法的法律|フランス共和国憲法]]、[[1831年]]の[[ベルギー]]憲法に倣い、さらに、イギリスの憲法も参照して制定された[[自由主義]]的な[[立憲君主制]]憲法であり、他のアジア諸国にさきがけて国会開設を定めるなど画期的な内容をもつものであった<ref name="koizumi"/><ref name="nagata302"/>。翌[[1877年]][[3月19日]]には議会も招集された<ref name="nagata302"/>。しかし、議会が政府高官の汚職や特権的金融業者とスルタンとの癒着などを糾弾しはじめると、アブデュルハミト2世は[[1878年]][[2月14日]]、憲法を停止して議会の閉鎖を命じ、以後、30年におよぶ史上名だたる専制政治を開始した<ref name="nagata302"/>。 |

|||

== タンジマートの結果と後世への影響 == |

|||

[[ファイル:London news c1877 - scanned constantinopole(1996)-Opening of the first parlement.png|left|thumb|260px|オスマン帝国第一議会(1877) |

|||

---- |

|||

[[イラストレイテッド・ロンドン・ニュース]]]] |

|||

[[1877年]]の[[露土戦争 (1877年)|露土戦争]]の敗北によって[[ギリシャ]]以外のバルカン半島の諸国も独立し、帝国の勢力圏はさらにせばめられてバルカンのごく一部と[[アナトリア]]、[[アラブ]]地域だけとなった。また、タンジマートの諸改革は、財政的には、帝国の[[対外債務]]の累積に拍車をかける結果となった<ref name="yamauchi168">[[#山内|山内(1996)pp.168-170]]</ref>。 |

|||

タンジマートを始動させた頃、スルタンの[[アブデュルメジト1世]]は、帝都イスタンブルの校外に150もの[[官営工場]]をつくり、没落した[[ギルド]]を[[会社]]経営や[[協同組合]]として組織化するよう努力し、相応の成果をあげたものの、莫大な国庫金を投下した割には欧米の投機家や国内の[[ユダヤ人]]、[[アルメニア人]]などズィンミーの業者だけが利益を得るような非効率性をともない、これにはムスリムの側からの不満も大きかった<ref name="yamauchi168"/>。ムスリムの反発は、外国資本排斥運動には向かわず、多くの場合、[[イスラーム神秘主義]]教団の影響を受け、帝国内の少数民族への敵意や反発へと向かった<ref name="yamauchi168"/><ref group="注釈">オスマン領内の深刻な民族問題には、19世紀をとおしての[[クレタ島]]での[[ギリシャ人]]への圧迫や19世紀末からの20世紀まで間断なくつづいたアルメニア人に対する抑圧や[[虐殺]]がある。[[#山内|山内(1996)p.169]]</ref>。[[1854年]]に始まった外債依存は、まもなく[[イズミル]]-[[アイドゥン]]間の[[鉄道]]敷設権を外国人に認可する結果となり、[[殖産興業]]に地道に取り組む官僚にはめぐまれず、また、スルタンも浪費癖の強いアブデュルアズィズなどは改革派官僚に対し必ずしも協力的とはいえなかった<ref name="yamauchi176"/>。外債は[[利権]]をともなうところから、タンジマートの改革そのものが西洋諸国の野心を誘う危険もあった<ref name="yamauchi176"/>。クリミア戦争の戦費も外債からまかなわれ、相次ぐ戦争の戦費が外債への依存をさらに強めた<ref name="yamauchi176"/>。これが、[[1881年]]の「[[オスマン債務管理局]]」設立の原因のひとつとなった。それがまた、さらなる外圧を招く結果となり、オスマン帝国はやがて「瀕死の病人」「ヨーロッパの重病人」とさえ呼ばれるようになった<ref name="yamauchi176"/>。 |

|||

[[ファイル:Greek lithograph celebrating the Ottoman Constitution.png|270px|right|thumb|[[青年トルコ人革命]] |

|||

---- |

|||

ミドハト憲法復活を祝う[[リトグラフ]](1908年)]] |

|||

ミドハト憲法は、世界史的にみれば上記のような画期性を有していたが、露土戦争の敗北、[[アブデュルハミト2世]]による専制復活、さらに、当時の国情に合わない部分もあって[[1878年]]に停止を余儀なくされた<ref name="koizumi"/>。起草者[[ミドハト・パシャ]]は追放され、議会も閉鎖を余儀なくされた<ref name="nagata302"/><ref group="注釈">ミドハト・パシャが追放されたのは、アブデュルハミト2世に対する妥協としてその挿入を容認した、国益を害する人物をスルタンの権限で国外追放にできるとした条項を利用してのことだった。これは、ミドハト・パシャが立憲派の力を過大に見積もった過信のせいだったともいわれている。[[#山内|山内(1996)pp.212-213]]</ref>。それは、首都を中心とする一握りのエリートの立憲主義運動と開明派政治家であるミドハト・パシャの卓越した政治力によってかろうじて実現されたものだったのである<ref name="yamauchi216">[[#山内|山内(1996)p.216]]</ref>。タンジマート全体を見渡しても、列強の外圧を契機としており、「恩恵」の名が示すように「上からの改革」としての限界をもつものであった<ref name="koizumi"/>。立憲派の力も、たとえば[[自由民権運動]]期の[[日本]]などとくらべるとひじょうに弱いものであった<ref name="yamauchi216"/>。しかし、分権化の傾向が顕著な地域にあっては帝国の再統合を推進し、帝国の本拠地であるアナトリアではアーヤーンの自立・分離傾向を抑えることに効果があった<ref name="yamauchi168"/>。また、タンジマートの期間、出自や家柄には必ずしもこだわらず、能力本位の人材登用がなされ、有為な人物や新しい知識・技術をもつエリート層を養成することが可能となった<ref name="yamauchi203">[[#山内|山内(1996)pp.203-205]]</ref><ref group="注釈">改革を主導したひとり、大宰相アーリ・パシャももともとイスタンブルの靴屋の息子である。[[#山内|山内(1996)p.204]]</ref>。さらに、短期間であれ、オスマン帝国の国政が国民によって審議されたことの意味は大きく、ミドハト憲法もまた[[1908年]]の[[青年トルコ人革命]]の後、劇的な復活を果たしており、その影響は長く後世におよんだのである<ref name="koizumi"/>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group=注釈}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[新井政美]]|title=トルコ近現代史―イスラム国家から国民国家へ|year=2001|month=4|publisher=[[みすず書房]]|isbn=4622033887|ref=新井2001}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=新井政美|title=オスマン帝国はなぜ崩壊したのか|year=2009|month=6|publisher=[[青土社]]|isbn=9784791764907|ref=新井2009}} |

|||

* {{Cite|和書|author=[[永田雄三]]|editor=永田雄三|chapter=第6章 オスマン帝国の改革|title=西アジア史(II)イラン・トルコ|publisher=[[山川出版社]]|series=新版 世界各国史9|year=2002|month=8|isbn=978-4-634-41390-0|ref=永田}} |

|||

* {{Cite|和書|author=[[山内昌之]]|editor=|title=世界の歴史20 近代イスラームの挑戦|publisher=[[中央公論社]]|series=|year=1996|month=12|isbn=4-12-403420-2|ref=山内}} |

|||

*R. Kasaba, ''The Ottoman Empire and the World Economy'', State University of New York Press |

|||

*Ahmed Oguz, ''Die Wirtschaftslenkung in der Türkei unter besonderer Berücksichtigung des Bankwesens'', Berlin, 1914, S.100; A.H.Ilteber, ''Türkische Bankwirtschaft'' |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[オスマン帝国]] |

|||

* [[ギュルハネ勅令]] |

|||

* [[改革勅令]] |

|||

* [[オスマン帝国憲法]](通称、ミドハト憲法) |

|||

* [[東方問題]] |

|||

* [[青年トルコ人革命]] |

|||

* [[トルコ革命]] |

|||

* [[ライクリッキ]] |

|||

* [[欧化主義]](日本) |

|||

== 外部リンク == |

|||

*「[http://ci.nii.ac.jp/els/contents110007119662.pdf?id=ART0009057810 トルコの政教分離に関する憲法学的考察――国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から―]」([[小泉洋一]]、甲南法学『甲南法学』48(4),2008-03-10) |

|||

{{政教分離の歴史}} |

|||

{{デフォルトソート:たんしまあと}} |

|||

[[Category:オスマン帝国の政治]] |

[[Category:オスマン帝国の政治]] |

||

[[Category:社会運動史]] |

[[Category:社会運動史]] |

||

2017年7月16日 (日) 20:04時点における版

タンジマート または タンズィマート (オスマン語: تنظيمات Tanzimât; 現代トルコ語 Tanzimat) とは、「タンジマーティ・ハイリエ」(恩恵改革)の略語である[注釈 1]。1839年のギュルハネ勅令発布から1876年制定のオスマン帝国憲法(通称、ミドハト憲法)にいたるまでの、オスマン帝国がおこなった諸改革あるいは改革運動の総体である[1]。19世紀中葉、ヨーロッパ列強の軍事的・政治的圧力、欧州金融資本のバルカン半島進出、ギリシャやエジプトなど帝国領の諸地域・諸民族の自立・離反という「内憂外患」のなかでおこなわれた一連の西欧化・近代化政策であり、1839年から1876年までを「タンジマートの時代」「タンジマート期」と称することがある[1][2]。

タンジマート諸改革は、トルコが神権的なイスラーム国家から近代的法治国家、西ヨーロッパをモデルとした多民族国家へと変貌する第一歩であった[1]。

概要

1808年にオスマン帝国の皇帝(スルタン)に即位したマフムト2世はイェニチェリを廃止して軍の西欧化を推進し、外務・内務・財務の3省を新設して政府機構の近代化を図り、翻訳局を設置して留学生をヨーロッパ諸国に派遣して人材を育成し、さらに帝国内の「アーヤーン」(「地方名士」「地方名望家」)と称される半独立の勢力を抑えるなどして中央支配の再確立を目指した[3][4]。しかし、シリアをめぐる、エジプトの太守ムハンマド・アリーとの対立は第二次エジプト・トルコ戦争へと発展し、1839年7月、エジプト軍がシリアの戦いでオスマン軍を打ち破ったという知らせが帝都イスタンブルに届こうとする直前、マフムト2世は病に倒れた[1][5]。

マフムトが死去し、子のアブデュルメジト1世が新スルタンとして即位した[5]。この国難のなか、エジプトとの関係を好転させるべくヨーロッパを奔走していたのが、外務大臣のムスタファ・レシト・パシャであった[5]。彼はエジプト問題におけるイギリスの外交的支援を得るために、前年(1838年)、同国との間にバリタ・リマヌ条約(オスマン=イギリス通商条約、英土通商条約)を結んだ[5]。この条約は、その後、イギリスがアジア諸国と結ぶことになる一連の通商条約の雛形となった[6]。

1839年11月、新皇帝アブデュルメジト1世は、ムスタファ・レシト・パシャの起草によるギュルハネ勅令(タンジマート勅令)を発布して全面的な改革政治を開始することを宣言、行政から軍事、財政、文化、教育に至るまで西欧的体制への転向を図った[1][7]。タンジマートの始まりである[1]。以降、タンジマート諸改革のもとでオスマン帝国は中央集権的な官僚機構と近代的な軍隊を確立し、西欧型国家への転換を進めていった[8]。改革政治は、途中、ヨーロッパにおける「1848年革命」の影響を受け、クリミア戦争(1853年-1856年)の末期には改革勅令を発布、西欧化の方針はその後も受け継がれ、その集大成というべきオスマン帝国憲法(通称、ミドハト憲法)が制定される1876年までの約37年におよんだ[1]。

この間、法令の改革においては、ヨーロッパ諸国の法に依拠した立法作業が進められ、それぞれの法に関する法廷も設置された。しかし、一方でシャリーア(イスラーム法)にもとづく法廷も併存していたため、シャリーアとヨーロッパ起源の法が並行して適用され、こうした二元体制には社会的混乱がともなった[2]。また、「イルティザーム」と称される、オスマン帝国の徴税請負制度は段階的に廃止されていった。1840年代初頭、帝国はイスタンブルのガラタ地区のラリ家など80名に銀行業務を認可したが、1850年代半ばには統合が進んで18名となり、かれらは19世紀後半、さかんに列強の大銀行と提携するようになった[9]。1856年にはオスマン帝国銀行が設立された[10][11]。ヨーロッパ式の軍隊や学校も整備され、中央集権的な官僚機構が整えられ、また、最高・高等司法審議会議や州議会の設立をとおして、地方総督になりがちであった州長官や地方に根を張っていたアーヤーンの権力基盤は徐々に弱められていった[1]。

タンジマートは、欧米地域以外における最初の体系的な近代化の試みでもあり、清国の洋務運動やタイ王国のチャクリー改革、日本の明治維新などアジアの「欧化」の先駆けとなった[1]。

ギュルハネ勅令と初期の改革

イスタンブルにエジプト艦隊がせまるなか、アブデュルメジト1世即位の知らせを聞いた開明派官僚ムスタファ・レシト・パシャ(当時、外務大臣)は、急遽帰国し、西洋列強とくにイギリスとフランスのリベラルな世論の支持を獲得すべく、改革の基本方針をスルタンの「宸筆(ハットゥ・ヒュマユーン)」というかたちで起草した[7]。この内容を、1839年11月3日、ムスタファ・レシト・パシャがスルタン隣席のもと、帝国内の文官・武官、ウラマー(イスラム法学者)、民間人代表、外国からの使節の前で読み上げた[7]。これが、トプカプ宮殿裏庭のギュルハネ(薔薇の園、薔薇宮)でおこなわれたことだったので「ギュルハネ勅令」と呼ばれている[7]。ただし、この勅令の内容の一部はすでに先帝マフムト2世の改革によって実現していた[1][7]。

この勅令は、スルタンの「御意志」が前面に出ているため、必ずしも立憲思想にもとづくものとはいえないが、ムスリム・非ムスリム(ズィンミー)にかかわらず、全ての帝国臣民には法の下の平等があたえられること、また、帝国は全臣民の生命・名誉・財産を保障することなどを繰り返し述べているところに1789年のフランス人権宣言の影響を確認することができる[1][7]。また、裁判を公開すること、スルタン自身も「法」に違反しないことを宣言するなど、スルタンの権力のうえに「法の力」が存在することを認めている点などでも画期的な意味をもっていた[1][7]。シャリーアにおけるムスリムと非ムスリムの不平等な共存という伝統的な仕組みは放棄され、これは、オスマン帝国がキリスト教徒系の少数民族を不当に扱っているという口実を用いて内政干渉しようとする列強への牽制という意味合いも兼ねていた[1]。ただし、「法」を指し示す語として「シャリーア」と「カーヌーン」(世俗法)を注意深く使い分けるなど、シャリーアを専門とするウラマーや保守派知識人に対する慰撫の気遣いをも示している[7]。タンジマートの中心的な機関としてはオスマン帝国最高司法審議会議が組織され、新規の「法」の立案・検討がここを中心になされることとなった[7]。しかし、ヨーロッパ近代法とシャリーアの均衡問題はつねに重大な緊張関係をはらんでいた[7]。

1840年には、刑法の発布、人口調査、イルティザーム(徴税請負制)の廃止と徴税官の任命、州議会の設置、地方官の俸給制実施、賄賂の禁止などの改革が実施された[12]。しかし、イルティザームは名望家を中心とする多くの人びとの廃止反対論・復活待望論や徴税官そのものの不足によってまもなく復活した[12]。

イギリスは、1825年以降、3度にわたってストラトフォード・カニングをオスマン帝国駐在の外交官としてイスタンブルに派遣し、帝国の維持と領土保全に意を尽くした[13]。カニングにとって3度目のイスタンブル勤務となったのが1842年から1858年までで、その間、タンジマート諸改革を支援した[13]。これは、オスマン帝国を主とする中近東地域が綿織物市場としてきわめて重要な輸出市場となっていて、その治安維持と商人の保護を図る必要があったことと、インドの保全のためにはスエズ地峡を他国、とくに「グレート・ゲーム」における敵対国であるロシアに渡すことを絶対阻止しなければならなかったためである[13]。

改革派の中心人物であったムスタファ・レシト・パシャが1841年3月末にいったん外務大臣の職を解かれてフランス駐在大使に転ずるとタンジマート改革は停滞したが、1846年から1848年までは大宰相に抜擢され、1846年の公務員法、一般教育審議会議設置(翌年、文部省に改組)、1847年には混合裁判所の設置、農業学校開設、1848年には師範学校の開設などの改革が急進展した[12]。かれは1848年に大宰相を罷免されたが、以後、再任と罷免を繰り返しながら計5回この職に就き、タンジマート改革を推し進めた[12]。その一方で人材登用にも意を注ぎ、アーリ・パシャ、フアト・パシャ、ミドハト・パシャらを取り立てている。改革派の力はまだ弱く、初期のタンジマートはこのような人事異動にともなって一進一退したものの、中央政府の影響力は「法の力」によってゆっくりと地方にも浸透し、改革路線は定着していった[12]。

クリミア戦争と改革勅令

シチリア革命、パリ二月革命、ウィーン三月革命、ベルリン三月革命など、1848年はヨーロッパに革命の嵐が吹き荒れ、それは北欧、東欧をも巻き込んだ[14][注釈 2]。1848年革命はしかし、まもなくそれに対する反動の嵐をも引き起こして、オーストリア帝国とロシア帝国で弾圧された大量のハンガリー人やポーランド人がオスマン領内になだれこんだ[14]。ロシア政府はオスマン帝国に対し、亡命者たちの身柄を引き渡すよう要求したが、オスマン帝国政府はこれを拒否、ヨーロッパのリベラルな世論からは歓迎された[14]。一方、「諸国民の春」の状況はオスマン帝国にとっても諸刃の剣であり、帝国領の一部、バルカン半島のブルガリアでは、1850年に大規模な農民反乱が起こっている[14]。これは、ブルガリア農民がギュルハネ勅令の「約束」を信じ、ムスリムの地主層から課せられていた強制労働などの「封建的義務」を拒否したことに端を発していたが、中央政府のバルカン半島支配は、むしろこうしたムスリム地主層の土地所有や「封建的義務」そのものに依存していたために、勅令に示された方針を貫徹することができなかった[14]。ヴィディン(ブルガリア)の農民反乱に対してもオスマン帝国軍はこれを完全に鎮圧することができず、わずかにアーヤーン連合の私兵によって抑えられたにすぎなかった[15]。 これに対して、ロシアは「東方問題」を利用して南下政策をすすめようと、オスマン帝国内における東方正教会の信徒の保護と聖地イェルサレムにおける正教徒の権利拡張を名目に兵を進め、1853年、オスマン帝国との間にクリミア戦争が勃発、オスマン帝国単独の戦闘では劣勢がつづいたが、トルコを支援するイギリス・フランスが参戦して激しい戦いとなった[14][15]。

この戦いでは英仏の支援もあってかろうじて勝利を収めることができたが、帝国にとってより重要なのは、軍費の捻出に困窮して1854年にイギリスに対して初めて借款をしたことであった[10][14][注釈 3]。そして、イギリスなどに改革目標を示して支持を獲得する必要に迫られたオスマン帝国は、非ムスリムの権利を認める改革をさらにすすめることを列強に対し約束した[16]。これが、1856年2月に発布された改革勅令である[14][16][注釈 4]。勅令は、クリミア戦争の終わりを告げる3月30日のパリ条約に先立ち、イスタンブルで英仏両国の総領事とオスマン政府との協議を受けて起草された[14]。その中心にいたのが、オスマン帝国側はアーリ・パシャ(メフメト・エミン・アーリ・パシャ)、イギリスではカニングであった[10][14]。

改革勅令では、非ムスリム臣民があらゆる公職に参加できること、信教の自由、非ムスリム共同体代表の権利の再規定、非ムスリムの公立学校への入学許可、各地方議会でのムスリム・非ムスリムの代表選出方法の改善、非ムスリム代表が最高司法審議会議に参加できるとしたこと、非ムスリムに対して差別用語を用いることの禁止、非ムスリムの兵役義務、非ムスリム共同体による学校設立と独自の教育課程編成の承認、混合裁判所における非ムスリムの証人を認めるなどの内容が明確に盛り込まれていた[14]。

この勅令の文言は、先のギュルハネ勅令に比べて表現があまりに直接的なものであり、その内容のほとんどが非ムスリムの権利の保障に関わるものであったことから、すでに起草段階よりムスタファ・レシト・パシャの批判を受け、ムスリムの一部では「特権勅令」と呼ばれて不評であった[17]。しかし、この勅令は一方では列強の要求の所産であったものの、他方では、多民族を内包する帝国にあっては、非ムスリム諸民族の共同体(ミッレト)内部の深刻な対立も看過できないものであり、これを絶えず調停する必要も存在していたのである[14]。勅令ではまた、外国人の不動産所有権の付与、国家予算の提示、銀行の設立、運河や道路の建設、ヨーロッパを起源とする近代教育制度や科学技術、欧州資本の導入などについても具体的に述べられている。これを受けて、1856年、イギリス資本によってカモンド家が支配するオスマン銀行が設立された[10]。欧化をめざす改革に必要な財政支出を、自国の経済発展からではなく、西欧諸国などからの外債導入にたよったことは、タンジマート改革の限界を示すことではあったが、この勅令の発布とパリ条約における黒海航行の自由化(ロシアの独占排除)を引き換えにオスマン帝国はヨーロッパの一員として認められるようになったのである[10][14]。

こうして第二段階に入ったタンジマートは新法典、教育制度、土地法を中心に踏み込んだ改革が進められた[18]。この時期の諸改革を主導したのは、同じ1815年生まれで、ともにレシト・パシャの庇護を受けたアーリ・パシャとフアト・パシャ(メフメト・フアト・パシャ)であった[14][注釈 5]。

1858年制定の新刑法と1861年制定の新商法はともにシャリーアとヨーロッパ近代法の折衷を模索したものであり、一般的にイスラームの法体系においても時代の変遷によって変更の生じうる実定法的要素をもつ部分は近代ヨーロッパ法の借用が多かったのに対し、宗教的規範にかかわる部分は伝統的な要素が色濃くのこされた[14]。教育分野では、1859年の文官養成校(ミュルキエ)、1868年のガラタサライ・リセがそれぞれ重要である[14]。これらの学校では、外国語としてはフランス語、国語としてのトルコ語が重視され、入学は民族や宗教によって差別されず、世俗的な教育が施されたことから、ヨーロッパ的教養をもち、世界市民的な考えをもった官僚層・指導者層がここから育っていった[14][18]。1858年の土地法は、従来の国有地原則を改め、その後の一連の改訂プロセスを経て近代的な私的土地所有権確立の第一歩になったと評価される[18][19]。

ミドハト憲法と第一議会

1869年にフアト・パシャ、1871年にアーリ・パシャがあいついで没すると、改革の流れはふたたび滞るようになった[19][注釈 6]。しかし、上述のようなシャリーアとヨーロッパ近代法者を均衡させるための努力は継続し、1868年、法律案の起草をおもな任務とする機関として、フランスのコンセイユ・デタ(Conseil d'État、フランス国務院)を手本にダヌシュタイ(Danıştay)が設立された[2]。1870年に着手され、1876年に完成した『メジェッレ』(民法典)はその結実であり、史上初のイスラーム法典となった[14][20]。その編纂には司法相アフメト・ジェヴデト・パシャらがたずさわった[14][20]。

しかし、相次ぐ戦争の遂行と「上からの改革」はヨーロッパ列強からの多額の借款を必要とし、さらに貿易拡大によってオスマン経済そのものが西欧諸国への原材料供給源としてのそれに変質したため、農業のモノカルチャー化が進行して、オスマン帝国の半植民地化を促した[19]。この結果、ヨーロッパ経済の動向と農産品収穫量の影響を強く受けるようになり、1875年、西欧金融恐慌と農産物の不作の影響を受けたオスマン帝国は外債の利子支払い不能を宣言して、事実上の破産をきたした[16][19][20][21]。

こうしてタンジマートは財政や経済の面では抜本的な改革をおこなうことができず、むしろ挫折に終わったことが露呈した[22]。1861年よりスルタンの位置にあったアブデュルアズィズの浪費と専制に対し、「新オスマン人」と呼ばれる若い知識人を中心に反専制運動が起こり、1870年頃からは、都市部では保守的な神学生までアブデュルアズィズ退位を求めるデモに参加するほどであった[23]。アブデュルアズィズは、1876年5月30日、改革派の支持を背景にしたクーデターの結果、憲政樹立をめざすミドハト・パシャらによって廃位された[23]。かわって甥で開明派のムラト5世が即位したが、廃位ののち幽閉され、同年9月に死去した。アブデュルアズィズは6月に自殺し、8月31日、新しいスルタンとしてアブデュルハミト2世が即位した[23][24]。

アブデュルアズィズによって左遷させられていたミドハト・パシャは「新オスマン人」運動のリーダーとみなされ、ムラト5世即位と同時に国家評議会議長に返り咲き、アブデュルハミト2世即位後は新帝の勅令に基づいて設立された制憲委員会の委員長に就任した。ミドハト・パシャは反専制運動の指導者ナムク・ケマルらとともに憲法草案の作成に取りかかり、12月17日には大宰相に任じられた[23]。しかし、スルタンとなったアブデュルハミト2世は責任内閣制など自身の帝権に制限を加えるような条項については反対し、その一方でスルタンが国家の安全を脅かすと判断された人物を追放処分にする権利をもつという内容の条文を挿し入れることを主張した[23]。これについては、ナムク・ケマルの反対があったにもかかわらず、憲法発布をいそぐミドハト・パシャはこれに妥協、アブデュルハミト2世の修正を組み入れて1876年12月23日、全119条からなる帝国初の憲法、オスマン帝国憲法(通称, ミドハト憲法)を公布した[22][23]。ミドハト・パシャは、第一次立憲制最初の大宰相となった。

憲法はオスマン帝国が西欧型の法治国家であることを宣言し、帝国議会の設置、ムスリムと非ムスリムのオスマン臣民としての完全な平等を定めた[22][23]。この憲法は、1875年のフランス共和国憲法、1831年のベルギー憲法に倣い、さらに、イギリスの憲法も参照して制定された自由主義的な立憲君主制憲法であり、他のアジア諸国にさきがけて国会開設を定めるなど画期的な内容をもつものであった[2][23]。翌1877年3月19日には議会も招集された[23]。しかし、議会が政府高官の汚職や特権的金融業者とスルタンとの癒着などを糾弾しはじめると、アブデュルハミト2世は1878年2月14日、憲法を停止して議会の閉鎖を命じ、以後、30年におよぶ史上名だたる専制政治を開始した[23]。

タンジマートの結果と後世への影響

イラストレイテッド・ロンドン・ニュース

1877年の露土戦争の敗北によってギリシャ以外のバルカン半島の諸国も独立し、帝国の勢力圏はさらにせばめられてバルカンのごく一部とアナトリア、アラブ地域だけとなった。また、タンジマートの諸改革は、財政的には、帝国の対外債務の累積に拍車をかける結果となった[25]。

タンジマートを始動させた頃、スルタンのアブデュルメジト1世は、帝都イスタンブルの校外に150もの官営工場をつくり、没落したギルドを会社経営や協同組合として組織化するよう努力し、相応の成果をあげたものの、莫大な国庫金を投下した割には欧米の投機家や国内のユダヤ人、アルメニア人などズィンミーの業者だけが利益を得るような非効率性をともない、これにはムスリムの側からの不満も大きかった[25]。ムスリムの反発は、外国資本排斥運動には向かわず、多くの場合、イスラーム神秘主義教団の影響を受け、帝国内の少数民族への敵意や反発へと向かった[25][注釈 7]。1854年に始まった外債依存は、まもなくイズミル-アイドゥン間の鉄道敷設権を外国人に認可する結果となり、殖産興業に地道に取り組む官僚にはめぐまれず、また、スルタンも浪費癖の強いアブデュルアズィズなどは改革派官僚に対し必ずしも協力的とはいえなかった[10]。外債は利権をともなうところから、タンジマートの改革そのものが西洋諸国の野心を誘う危険もあった[10]。クリミア戦争の戦費も外債からまかなわれ、相次ぐ戦争の戦費が外債への依存をさらに強めた[10]。これが、1881年の「オスマン債務管理局」設立の原因のひとつとなった。それがまた、さらなる外圧を招く結果となり、オスマン帝国はやがて「瀕死の病人」「ヨーロッパの重病人」とさえ呼ばれるようになった[10]。

ミドハト憲法復活を祝うリトグラフ(1908年)

ミドハト憲法は、世界史的にみれば上記のような画期性を有していたが、露土戦争の敗北、アブデュルハミト2世による専制復活、さらに、当時の国情に合わない部分もあって1878年に停止を余儀なくされた[2]。起草者ミドハト・パシャは追放され、議会も閉鎖を余儀なくされた[23][注釈 8]。それは、首都を中心とする一握りのエリートの立憲主義運動と開明派政治家であるミドハト・パシャの卓越した政治力によってかろうじて実現されたものだったのである[26]。タンジマート全体を見渡しても、列強の外圧を契機としており、「恩恵」の名が示すように「上からの改革」としての限界をもつものであった[2]。立憲派の力も、たとえば自由民権運動期の日本などとくらべるとひじょうに弱いものであった[26]。しかし、分権化の傾向が顕著な地域にあっては帝国の再統合を推進し、帝国の本拠地であるアナトリアではアーヤーンの自立・分離傾向を抑えることに効果があった[25]。また、タンジマートの期間、出自や家柄には必ずしもこだわらず、能力本位の人材登用がなされ、有為な人物や新しい知識・技術をもつエリート層を養成することが可能となった[27][注釈 9]。さらに、短期間であれ、オスマン帝国の国政が国民によって審議されたことの意味は大きく、ミドハト憲法もまた1908年の青年トルコ人革命の後、劇的な復活を果たしており、その影響は長く後世におよんだのである[2]。

脚注

注釈

- ^ 「タンジマート」のもともとの意味は、「再編成」「組織化」である。山内(1996)p.164

- ^ 1848年革命によって、ウィーン体制は終焉を遂げ、ヨーロッパにおける被抑圧民族のナショナリズムが高揚し、その様相や成果は「諸国民の春」と称された。

- ^ オスマン帝国の借款は1854年以降、計17回におよんだ。永田(2002)pp.296-299

- ^ タンジマートは、改革勅令を機に前後に分けるのが一般的である。前期はある程度まで帝国政府の創意のもとに進められたのに対し、後期は列強の強制によるところが大きかったからである。山内(1996)p.176

- ^ 山内昌之は、レシト・パシャ、フアト・パシャ、アーリ・パシャの3人を「タンズィマートの三傑」と呼んでいる。山内(1996)pp.178-179

- ^ アーリ・パシャの死後、スルタンのアブデュルアズィズははばかることなく無為と専制に走り、恣意的な人事がまかり通るようになって、大宰相のポストも一時軽くなった。山内(1996)p.201

- ^ オスマン領内の深刻な民族問題には、19世紀をとおしてのクレタ島でのギリシャ人への圧迫や19世紀末からの20世紀まで間断なくつづいたアルメニア人に対する抑圧や虐殺がある。山内(1996)p.169

- ^ ミドハト・パシャが追放されたのは、アブデュルハミト2世に対する妥協としてその挿入を容認した、国益を害する人物をスルタンの権限で国外追放にできるとした条項を利用してのことだった。これは、ミドハト・パシャが立憲派の力を過大に見積もった過信のせいだったともいわれている。山内(1996)pp.212-213

- ^ 改革を主導したひとり、大宰相アーリ・パシャももともとイスタンブルの靴屋の息子である。山内(1996)p.204

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m 山内(1996)pp.163-165

- ^ a b c d e f g 小泉「トルコの政教分離に関する憲法学的考察――国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から―」(2008)

- ^ 新井(2009)pp.42-43

- ^ 新井(2009)pp.86-88

- ^ a b c d 永田(2002)pp.287-289

- ^ 永田(2002)pp.294-296

- ^ a b c d e f g h i j 永田(2002)pp.289-292

- ^ 新井(2009)p.68

- ^ R. Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy, State University of New York Press, 1988, pp.75-76, 78-80.

- ^ a b c d e f g h i 山内(1996)pp.176-179

- ^ 永田(2002)pp.308-314

- ^ a b c d e 永田(2002)pp.292-293

- ^ a b c 山内(1996)pp.166-168

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 永田(2002)pp.296-299

- ^ a b 山内(1996)pp.175-176

- ^ a b c 新井(2009)pp.77-85

- ^ 新井(2001)pp.52-56

- ^ a b c 新井(2009)pp.86-88

- ^ a b c d 永田(2002)pp.299-302

- ^ a b c 永田(2002)付録pp.032-033

- ^ 新井(2009)pp.134-138

- ^ a b c 新井(2009)pp.172-175

- ^ a b c d e f g h i j k 永田(2002)pp.302-305

- ^ 山内(1996)pp.210-212

- ^ a b c d 山内(1996)pp.168-170

- ^ a b 山内(1996)p.216

- ^ 山内(1996)pp.203-205

参考文献

- 新井政美『トルコ近現代史―イスラム国家から国民国家へ』みすず書房、2001年4月。ISBN 4622033887。

- 新井政美『オスマン帝国はなぜ崩壊したのか』青土社、2009年6月。ISBN 9784791764907。

- 永田雄三 著「第6章 オスマン帝国の改革」、永田雄三 編『西アジア史(II)イラン・トルコ』山川出版社〈新版 世界各国史9〉、2002年8月。ISBN 978-4-634-41390-0。

- 山内昌之『世界の歴史20 近代イスラームの挑戦』中央公論社、1996年12月。ISBN 4-12-403420-2。

- R. Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy, State University of New York Press

- Ahmed Oguz, Die Wirtschaftslenkung in der Türkei unter besonderer Berücksichtigung des Bankwesens, Berlin, 1914, S.100; A.H.Ilteber, Türkische Bankwirtschaft

関連項目

外部リンク

- 「トルコの政教分離に関する憲法学的考察――国家の非宗教性と宗教的中立性の観点から―」(小泉洋一、甲南法学『甲南法学』48(4),2008-03-10)