「宮沢賢治」の版間の差分

カムパネルラ0624 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

m →出典: 2行→3行 |

||

| (10人の利用者による、間の40版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2015年7月}} |

|||

{{Infobox 作家 |

{{Infobox 作家 |

||

| name = 宮沢 賢治<br />(みやざわ けんじ) |

| name = 宮沢 賢治<br />(みやざわ けんじ) |

||

| 36行目: | 34行目: | ||

<!--| footnotes = --> |

<!--| footnotes = --> |

||

}} |

}} |

||

'''宮沢 賢治'''(みやざわ けんじ、[[正字]]: '''宮澤 賢治'''、[[1896年]][[8月27日]] - [[1933年]][[9月21日]])は、[[日本]]の[[詩人]]、[[童話作家]]。 |

|||

[[仏教]]([[法華経]])信仰と[[農家|農民]]生活に根ざした創作を行い、創作作品中に登場する架空の理想郷に、岩手を[[モチーフ]]として[[イーハトーブ]](Ihatov、イーハトヴあるいはイーハトーヴォ(Ihatovo)等とも)と名付けたことで知られる。生前彼の作品はほとんど一般には知られず無名に近かったが、没後[[草野心平]]らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に高まり国民的作家となっていった。 |

|||

== 経歴 == |

|||

=== 幼少期 === |

|||

[[ファイル:Miyazawa Kenji01s3200.jpg|thumb|180px|生家跡]] |

[[ファイル:Miyazawa Kenji01s3200.jpg|thumb|180px|生家跡]] |

||

[[1896年]](明治29年)8月27日、父宮澤政次郎と母イチの長男として生まれる。戸籍上の誕生日は8月1日で生前の賢治も履歴書に1日と書いているが、27日と推定されている{{refnest|group="注釈"|佐藤隆房は旧暦7月19日出生、旧歴8月1日に旧暦で届けを出したための間違いと推測している{{sfn|作家読本|1989|p=12}}。}} 。イチの実家、鍛冶町の宮澤善治家で出生したが、5日後の8月31日、[[秋田県|秋田県東部]]を震源とする[[陸羽地震]]が発生。母・イチは賢治を収容した[[えじこ]](乳幼児を入れ守る籠)を両手でかかえながら上体をおおって[[念仏]]を唱えていたという{{sfn|堀尾|1991|pp=25}}。政次郎は仕事で旅行中だったため、政次郎の弟の治三郎が「賢治」と名付けた{{sfn|作家読本|1989|p=12}}。3歳のころ、婚家から出戻っていた父の姉のヤギが「[[正信偈]]」「[[白骨の御文章]]」を唱えるのを聞き覚え、一緒に仏前で暗唱していたという{{sfn|作家読本|1989|p=14}}。[[1902年]](明治35年)[[赤痢]]で2週間入院。賢治を看病した政次郎も感染、[[大腸カタル]]を起こし一生胃腸が弱くなった{{sfn|作家読本|1989|p=13}}{{sfn|千葉|2014|p=38}}。 |

|||

[[1903年]](明治36年)花巻川口尋常小学校(2年後花城尋常小学校に改名)に入学。成績は優秀で6年間全科目甲だった。3年と4年を担任した八木英三は生徒たちに『未だ見ぬ親([[五来素川]]の翻案[[エクトール・アンリ・マロ|マロ]]の『[[家なき子]]』)』『海に塩のあるわけ(民話「海の水はなぜ辛い」)』などの童話を話して聞かせ、賢治に大いに影響を与えた{{sfn|作家読本|1989|p=17}}。のちに賢治は八木と再会したとき「私の童話や童謡の思想の根幹は、尋常科の三年と四年ごろにできたものです」と語っている{{sfn|堀尾|1991|p=29}}。鉱物採集、昆虫の標本づくりに熱中するようになり、11歳のころ家族から「石コ賢さん」とあだ名をつけられる{{sfn|堀尾|1991|p=31}}。父の主催する花巻仏教会の夏季講習会にも参加、招いた講師の[[暁烏敏]]の世話係もした{{sfn|作家読本|1989|p=19}}。 |

|||

[[1909年]](明治42年)4月、岩手県立盛岡中学校(現・[[岩手県立盛岡第一高等学校|盛岡第一高等学校]])に入学。寄宿舎「自彊(じきょう)寮」に入寮。祖父の喜助は商人の息子で跡継ぎの賢治に学問は不要という考えで、父の政次郎が説得して進学させた。家業の古着屋を嫌っていた賢治は将来を悲観し、成績は落ち込んでゆく{{sfn|作家読本|1989|p=25}}。鉱物採集や星座に熱中、[[岩手山]]、[[南昌山]]、[[鞍掛山]]など盛岡近在の山を歩き、大量の岩石標本を集めた{{sfn|作家読本|1989|pp=26-27}}。3年生のころから[[石川啄木]]の影響を受けた短歌を制作{{sfn|堀尾|1991|p=54}}。[[1913年]](大正2年)、4年生の時、二学期から交代した新しい舎監に生徒たちが夜中足を踏み鳴らすなどの嫌がらせを行ったため、4、5年生全員が退寮させられるという事件が発生。賢治は盛岡市北山の清養院に下宿する{{sfn|作家読本|1989|pp=34-35}}。 |

|||

[[1914年]](大正3年)3月、盛岡中学卒業。4月、盛岡市岩手病院に入院、肥厚性鼻炎の手術を受ける。術後も熱が下がらず発疹チフスの疑いで5月末まで入院。この時看病に当たった政次郎も感染して入院。自分の看病で2度も倒れた父に賢治はのちまでも負い目を感じていたという。入院中出会った岩手病院の看護婦に思いを寄せ、退院後両親に結婚したいと申し出たが「若すぎる」という理由で反対される{{sfn|作家読本|1989|p=36}}{{sfn|山下|2008|pp=52-53}}。政次郎は「あれはひどく早成なところがあって、困ったんじゃ…」と困惑した{{sfn|作家読本|1989|p=36}}。実家で店番や養蚕の手伝いで鬱々とした日々を過ごす賢治を見かねた政次郎は盛岡高等農林学校への進学を認める。賢治は今までと打って変わって受験のため猛勉強に励んだ{{sfn|作家読本|1989|pp=37-38}}。同時期に、[[島地大等]]訳『漢和対照 [[妙法蓮華経]]』を読み、その中の「如来寿量品」に体が震えるほどの感銘を受ける{{sfn|堀尾|1991|p=69}}{{sfn|千葉|2014|p=86}}{{refnest|group="注釈"|千葉一幹は、賢治が「如来寿量品」の中の「[[法華七喩|良医病子]]」(毒を飲んだ子供が父の作った解毒剤を飲めず父が死んだと嘘を聞かされ正気に戻って薬を飲んだという寓話)に自身を重ね、不幸は自分が飛躍する契機になると読み取ったのではないかと推測している{{sfn|千葉|2014|p=88-91}}。}}。 |

|||

=== 盛岡高等農林学校、国柱会 === |

|||

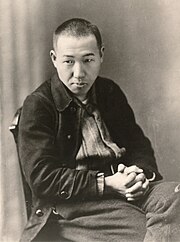

[[ファイル:Miyazawa Kenji and group.jpg|thumb|150px|盛岡高等農林在学時の宮沢賢治(後列右)]] |

[[ファイル:Miyazawa Kenji and group.jpg|thumb|150px|盛岡高等農林在学時の宮沢賢治(後列右)]] |

||

1915年(大正4年)4月、[[盛岡高等農林学校]](現・[[岩手大学]][[農学部]])に首席で入学、寄宿舎「自啓寮」に入寮。16日の入学宣誓式では総代として誓文を朗読{{sfn|作家読本|1989|pp=42-43}}。翌年、特待生に選ばれ授業料を免除される{{sfn|作家読本|1989|p=45}}<ref>{{Cite journal|和書|title=特待生選定 盛岡高等農林学校|journal=官報|date=1916-03-22|url={{NDLDC|2953199/12}}|accessdate=2016-09-21}}(左ページ下欄)。</ref>。このころ毎朝法華経の読経をしていた。寮で同室になった1年後輩の[[保阪嘉内]]と親しくなる。保阪は農村改良を志向して進学しており、のちの賢治の羅須地人協会の構想にも影響を与えたといわれる{{sfn|作家読本|1989|p=54}}。[[1917年]](大正6年)7月、保阪、[[小菅健吉]]、河本義行([[河本緑石]])らと同人誌「アザリア」発行。賢治は短歌や短編を寄稿。[[1918年]](大正7年)、卒業を控えた賢治に父の政次郎は研究生として農学校に残り、徴兵検査を延期することを勧めるが、賢治は得業論文『腐植質中ノ無機成分ノ植物ニ対スル価値』<ref name="Diplom of Kenji">{{Cite journal|和書|title=盛岡高等農林学校 第13回得業証書授与式|journal=官報|date=1918-03-19|url={{NDLDC|2953799/3}}|accessdate=2016-09-21}}(左ページ左下隅)</ref>を提出し、検査延期を拒否。化学工業方面に進みたかった賢治は研究生の土性調査に意欲がなく、検査延期は自分の倫理観が許さなかった{{sfn|作家読本|1989|p=52}}。3月13日、保阪嘉内が「アザリア」に発表した作品が原因で除籍処分となる。賢治は教授会に抗議したが通らなかった{{sfn|作家読本|1989|p=54}}。15日、農学校を卒業、研究生として残り、稗貫郡の土性調査にあたる{{sfn|堀尾|1991|p=95}}。賢治は誠心誠意この仕事に打ち込み、休ませてもらった家には法華経の印刷物を置いていった{{sfn|堀尾|1991|p=130-135}}。またこのころから5年間[[菜食]]生活をする{{sfn|堀尾|1991|p=96}}。4月28日、[[徴兵検査]]を受けて第二乙種合格となり、兵役免除{{sfn|作家読本|1989|p=54}}。6月30日、岩手病院で肋膜炎の診断を受け、山歩きを止められたため、退学を申し出たが土性調査は9月まで続け報告書を提出した{{sfn|堀尾|1991|p=100-102}}。7月4日花巻に帰省する際、見送りにきた河本義行に「私の命もあと十五年はありません」と語ったという{{sfn|堀尾|1991|p=146}}。8月『蜘蛛となめくじと狸』『双子の星』を執筆、家族に朗読している{{sfn|作家読本|1989|p=56}}。 |

|||

12月26日、東京に進学したトシが[[東京大学医学部附属病院#分院|東京帝国大学医学部附属病院小石川分院]]に入院したとの知らせが入り、母のイチと上京。病院の近くの旅館「雲台館」に泊まり、翌[[1919年]](大正8年)3月3日まで(イチは1月15日まで)看病する{{sfn|作家読本|1989|p=56}}。トシは当初チフスの疑いだったが発熱が続き肺炎と診断される{{sfn|堀尾|1991|p=103}}。翌年1月になると病状も落ち着き、賢治は図書館に通ったり、将来の仕事について考え始める。また国柱会館で[[田中智学]]の講演を聞き、盛中同級生の[[阿部孝]](当時[[東京大学|東京帝大]]文学部在学、後に[[高知大学]]学長)から[[萩原朔太郎]]の『[[月に吠える (萩原朔太郎の詩集)|月に吠える]]』を借りる{{sfn|作家読本|1989|p=58}}。父の政次郎に、東京に移住し、宝石の研磨や人造宝石の製造などの事業をはじめて家業の転換をはかる計画を手紙で書き送るが、政次郎は実現性の乏しい仕事に反対{{sfn|堀尾|1991|p=106-109}}。3月3日、退院したトシと帰花。嫌いな家業を手伝う生活がはじまる。賢治が東京で仕入れた「便利瓦(布にアスファルトのようなものを塗ったトタン板の代用品)」が良く売れ、賢治はその儲けでレコードや浮世絵を購入した{{sfn|作家読本|1989|p=59}}。[[1920年]](大正9年)5月、農林学校研究生を卒業。助教授に推薦されたが、父子ともに実業に進む考えであったため辞退する{{sfn|作家読本|1989|p=62}}。田中智学著『本化妙宗式目講義録』全5巻を読破、[[国柱会]]に入信。法華信仰を強め、寒修行として花巻町内を太鼓を叩き題目を唱えながら歩く{{sfn|堀尾|1991|p=113-114}}{{sfn|作家読本|1989|p=64}}。また[[浄土真宗]]の門徒である父を折伏しようと激しい口論を繰り返した{{sfn|山下|2008|p=81}}{{sfn|千葉|2014|p=140}}。 |

|||

=== 家出上京、農学校教員へ === |

|||

[[1921年]](大正10年)1月23日夕方、東京行きの汽車に乗り家出。翌朝上野駅に到着。鶯谷の国柱会館を訪ね、「下足番でもビラ張りでもする」と頼みこむが、応対した[[高知尾智耀]]になだめられ、父の知人の小林六太郎家に身を寄せる{{sfn|作家読本|1989|pp=70-71}}。本郷菊坂町に下宿し、東大赤門前の[[謄写版]]印刷所「文信社」に勤める{{refnest|group="注釈"|文信社には、戦後釜石市長となった[[鈴木東民]]がおり、当時の模様を「筆耕のころの賢治」(筑摩書房版宮澤賢治全集別巻『宮澤賢治研究』、1958年)として書き残している。}}。高知尾の勧めで「法華文学」の創作に取り組む{{refnest|group="注釈"|「雨ニモマケズ手帳」に高知尾から「法華文学」の制作を勧められたというメモが残っているが、高知尾によればそのような記憶はなく、ただ法華経修行は出家することではなく、農家は鋤鍬、商人はソロバン、文学者はペンを持ってそれぞれの道で法華経を広めるのが正しい修行と説いたという{{sfn|作家読本|1989|p=74}}。}}。1か月に三千枚もの原稿を書いたという。食事はじゃがいもと豆腐と油揚げで、夜は国柱会館の講話を聞き、昼間の街頭布教にも参加した{{sfn|山下|2008|pp=84-87}}。保阪嘉内にはたびたび入信を勧める手紙を送った。心配した父の政次郎が小切手を送ったが送り返した{{sfn|作家読本|1989|p=74}}。4月、政次郎と伊勢、比叡山、奈良を旅する。政次郎は法華経と国柱会への固執を見直させようとしたが賢治の心は変わらなかった{{sfn|堀尾|1991|p=117-118}}。7月、保阪と決裂、以後疎遠になる。8月中旬、「トシビョウキスグカエレ」の電報を受け取り、原稿をトランクに詰めて花巻に戻る{{sfn|作家読本|1989|p=77}}。家族には原稿を「童子(わらし)こさえるかわりに書いたのだもや」と語ったという{{sfn|山下|2008|p=87}}。 |

|||

12月3日、稗貫郡立稗貫農学校(翌年岩手県立花巻農学校に改称)教諭となる。地元では「桑っこ大学」と呼ばれた小さな学校だった{{sfn|作家読本|1989|p=80}}。雑誌「愛国婦人」12月号と翌年[[1922年]](大正11年)1月号に『雪渡り』掲載。この時の原稿料5円が生前唯一の原稿料という{{sfn|堀尾|1991|p=161}}。農学校の給料80円はレコード、書籍の購入、飲食などにあてた。下宿代として家に20円入れていたが、それもなにかと理屈をつけてまきあげる。それでも3日ももてばいいほうで、本屋でツケで買った上、現金を借りることもあった。同僚の奥寺五郎(1924年死去)が結核になると毎月30円送っている{{sfn|堀尾|1991|pp=243-246}}。また花巻高等女学校の音楽教師藤原嘉藤治と親交を結び、レコード鑑賞や飲食を楽しんだ{{sfn|堀尾|1991|p=210}}。 |

|||

[[1922年]](大正11年)11月27日、結核で病臥中のトシの容態が急変、午後8時30分死去。賢治は押入れに顔を入れて「とし子、とし子」と号泣{{sfn|堀尾|1991|p=166}}、亡骸の乱れた髪を[[火箸]]で梳いた{{sfn|堀尾|1991|p=208}}。『永訣の朝』『松の針』『無声慟哭』を書く。29日の葬儀は真宗大谷派の寺で行われたため賢治は出席せず、出棺のときあらわれて棺を担ぎ、持参した丸い缶にトシの遺骨半分を入れた。この遺骨はのちに国柱会本部に納めた{{sfn|作家読本|1989|p=88}}。それから賢治は半年間詩作をしなかった{{sfn|作家読本|1989|p=89}}。[[1923年]](大正12年)7月、農学校生徒の就職依頼で樺太旅行。『青森挽歌』『樺太挽歌』などトシを思う詩を書く{{sfn|作家読本|1989|p=93}}。 |

|||

=== 詩集と童話出版 === |

|||

[[1924年]](大正13年)4月20日、心象スケッチ『春と修羅』刊行。花巻の吉田印刷所に持ち込み1000部を自費出版、定価2円40銭。発行所の名義は東京の関根書店になっている。東京での配本を関根喜太郎という人物に頼み500部委託したが、関根はゾッキ本として流してしまい、古本屋で50銭で売られたという{{sfn|堀尾|1991|pp=219-222}}{{sfn|山下|2008|p=121}}。本は売れず、賢治もほとんど寄贈してしまったが、7月にダダイストの辻潤が読売新聞で紹介。詩人の佐藤惣之助も雑誌「日本詩人」12号で若い詩人に「宮沢君のようなオリジナリティーを持つよう」と例にあげた{{sfn|堀尾|1991|p=222}}。[[中原中也]]は夜店で5銭で売っていた『春と修羅』のゾッキ本を買い集め、知人に配っている{{sfn|作家読本|1989|p=108}}。同年12月1日、イーハトヴ童話『注文の多い料理店』刊行。定価1円60銭。盛高の後輩で農薬のパンフレットを作っていた近森善一と及川四郎が賢治の原稿を見て刊行を計画、出版費用の工面に苦労しながら東京で印刷製本、出版社「光源社」の名義で1000部作ったが全く売れず、賢治は父親から300円借りて200部買い取った{{sfn|作家読本|1989|p=105}}{{sfn|堀尾|1991|p=235}}。翌年1月、『赤い鳥』に『注文の多い料理店』の一頁広告掲載。鈴木三重吉の厚意で無料だった{{sfn|作家読本|1989|p=108}}。7月、詩人の草野心平の同人誌「銅鑼」に参加する。11月23日、花巻の[[北上川]]小船渡に[[東北帝国大学]]地質古生物教室の[[早坂一郎]]教授を案内、賢治が採集したしたバタグルミ([[クルミ]]の古種)化石の学術調査に協力。この場所を賢治は「イギリス海岸」と名付けていた{{sfn|作家読本|1989|p=112}}。 |

|||

=== 羅須地人協会 === |

|||

[[ファイル:Rasuchijin.jpg|thumb|180px|羅須地人協会に使われた建物([[岩手県立花巻農業高等学校|花巻農業高校]]内)]] |

[[ファイル:Rasuchijin.jpg|thumb|180px|羅須地人協会に使われた建物([[岩手県立花巻農業高等学校|花巻農業高校]]内)]] |

||

[[1926年]](大正15年)3月31日、花巻農学校を依願退職。弟宛ての手紙では校長の転任に伴って義理でやめると書いている{{sfn|作家読本|1989|p=119}}が、前年4月13日杉山芳松宛ての手紙では「来春はやめてもう本統の百姓になります」と辞職の決意をしている{{sfn|作家読本|1989|p=112}}。4月、実家を出て、かつてトシが療養生活をしていた下根子桜の別宅に移り、改装して、周囲を開墾し畑と花壇を作った。ここで白菜、とうもろこし、トマト、セロリ、アスパラガスなどを栽培、チューリップやヒアシンスを咲かせた。賢治は野菜を[[リヤカー]]で売り歩いたが、当時の農民にはリヤカーは高級品で、賢治の農業は金持ちの道楽とみられてしまう{{sfn|千葉|2014|pp=246-248}}。野菜を勝手に持っていかれても笑って許していた。農村の水路修理などの共同作業も参加せず金を包んですませている{{sfn|山下|2008|pp=138-139}}。また畑の白菜を全て盗まれるといういやがらせにあった話を詩に残している<ref>{{Cite web |url=http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/47028_46742.html |author=宮沢賢治|title=七四三〔盗まれた白菜の根へ〕春と修羅 第三集 |publisher=青空文庫|accessdate=2016-10-21}}</ref>。「[[羅須地人協会]]」として農学校の卒業生や近在の篤農家を集め、農業や肥料の講習、レコードコンサートや音楽楽団の練習をはじめた。6月『農民芸術概論綱要』起稿<ref>{{Cite web |url=http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/2386_13825.html|author=宮沢賢治|title=農民芸術概論綱要 |publisher=青空文庫|accessdate=2016-10-21}}</ref>。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」として農民芸術の実践を試みた。 |

|||

[[ファイル:miyazawa5733.jpg|thumb|150px|宮沢賢治歌碑([[比叡山延暦寺]])]] |

|||

また肥料設計事務所を開設、無料で肥料計算の相談にのった。この様子は「それでは計算いたしませう」という詩に書かれている<ref>{{Cite web |url=http://why.kenji.ne.jp/sonota1/soredeha.html|author=宮沢賢治|title=〔それでは計算いたしませう〕春と修羅補遺|publisher=森羅情報サービス|accessdate=2016-10-21}}</ref>。 |

|||

'''宮沢 賢治'''(みやざわ けんじ、[[正字]]: '''宮澤 賢治'''、[[1896年]][[8月27日]]{{refnest|group="注釈"|戸籍上は[[8月1日]]。}} - [[1933年]][[9月21日]])は、[[日本]]の[[詩人]]、[[童話作家]]。 |

|||

12月2日、上京。タイプライター、セロ、オルガン、エスペラント語を習い、観劇をする。資金は父親頼みだった。18日、[[高村光太郎]]を訪ねている。年末帰花{{sfn|作家読本|1989|pp=134-136}}。 |

|||

[[1927年]](昭和2年)2月1日 、 岩手日報夕刊二面で「農村文化の創造に努む/花巻の青年有志が/地人協会を組織し/自然生活に立ち返る」の見出しで賢治の活動が紹介される。これが社会主義教育と疑われ花巻警察の聴取を受ける。以後羅須地人協会の集会は不定期になり、オーケストラも一時解散した{{sfn|作家読本|1989|p=139}}。 |

|||

このころ、小学校教員の[[高瀬露]]という女性が協会にしばしば通ってくるようになる。高瀬は賢治の身の回りの世話をしようとしたが、賢治は居留守を使ったり、顔に灰を塗って出てくるなどして彼女の厚意を避けようとした。協会に人が集まった時、高瀬はカレーライスを作ってもてなしたが、賢治は「私には食べる資格がありません」と拒否。怒った高瀬はオルガンを激しく引き鳴らした{{sfn|山下|2008|pp=143-144}}。その後彼女は賢治の悪口を言ってまわるようになったが、父の政次郎は「はじめて女のひとにあったとき、おまえは甘い言葉をかけ白い歯を出して笑ったろう」と賢治の態度を叱った{{sfn|堀尾|1991|p=360}}。 |

|||

[[仏教]]([[法華経]])信仰と[[農家|農民]]生活に根ざした創作を行い、創作作品中に登場する架空の理想郷に、岩手を[[モチーフ]]として[[イーハトーブ]](Ihatov、イーハトヴあるいはイーハトーヴォ(Ihatovo)等とも)と名づけた{{refnest|group="注釈"|岩手の[[歴史的仮名遣い]]である「いはて」に由来するとされるが、異説もある。詳細は「イーハトーブ」の項を参照。}}ことで知られる。生前彼の作品はほとんど一般には知られず無名に近かったが、没後[[草野心平]]らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に高まり国民的作家となっていった。 |

|||

[[1928年]](昭和3年)6月 、胆沢郡水沢町(水沢市)の豪家出身で、伊豆大島に住む伊藤七雄を訪問。伊藤は結核療養のため大島に移り、ここに園芸学校を建設するにあたって賢治の助言を得るため相談していた(1931年伊藤の死去に伴い学校は消滅した){{sfn|作家読本|1989|p=153}}。この訪問は伊藤の妹・チヱとの見合いの意味もあったが、チヱの回想によれば賢治は結婚について全く眼中にない様子だったという{{sfn|山下|2008|p=111}}。しかし1931年森荘已池を訪ねた賢治は「伊藤さんと結婚するかもしれません」と話している{{sfn|作家読本|1989|p=154}}。 |

|||

== 経歴 == |

|||

[[1896年]][[8月27日]]、後の行政区再編により現[[花巻市]]豊沢町四丁目一一番地<ref name=isikanta218 />において、[[質屋|質]]・[[古物商|古着商]]の長男として生まれ{{refnest|group="注釈"|実際に生まれた場所は母の実家である宮沢善治方(川口町四九二番地)である<ref name=isikanta218>{{Cite|和書|author=石寒太|title=宮沢賢治祈りのことば: 悲しみから這い上がる希望の力|publisher=実業之日本社|date=2011-12|isbn=978-4-408-10909-1|ncid=BB08080580}}218頁。</ref>。}}、同年8月1日付[[戸籍]]上の[[届出制#届出|出生届]]がなされた。生誕の約2ヶ月前である1896年6月15日に発生した[[明治三陸地震|三陸地震津波]]による[[震災]]が、[[岩手県|県内]]に多くの爪痕を残した中での誕生であった。また誕生から5日目の同年8月31日には[[秋田県|秋田県東部]]を震源とする[[陸羽地震]]が発生し、秋田県及び岩手県[[西和賀郡]]・[[稗貫郡]]地域に大きな被害をもたらした。この一連の震災の際に、母・イチは賢治を収容した[[えじこ|えじこ(乳幼児を入れ守る籠)]]を両手でかかえながら上体をおおって[[念仏]]を唱えていたという<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、26頁。</ref>。また、賢治の没後に誕生日が「8月27日」と特定されたときには、この地震と出生日の関係も大きな判断材料となった<ref>{{Cite journal|和書|author=[[小倉豊文]]|title=二つの『誕生』|journal=四次元|volume=2|issue=9|publisher=国書刊行会|date=1950-10|naid=40004459594}}{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。家業が[[質店]]の息子であった賢治は、農民がこの地域を繰り返し襲った[[冷害]]などによる凶作で、生活が困窮するたびに家財道具などを売って、当座の生活費に充てる姿にたびたび接し、この体験が後の賢治の[[人格]]形成に大きな影響をもたらしたとされている。1903年に小学校に進学した。[[エクトール・アンリ・マロ|マロ]]の『家なき子』などの[[童話]]を好み、[[鉱物|石]]や[[昆虫]]を採集し、綴り方に長じていた。鉱物採集に熱中し、家人から「'''石っこ賢さん'''」や「'''石こ賢さん'''」などと呼ばれた。[[浄土真宗]][[門徒]]である父祖伝来の濃密な[[仏教]]信仰の中で育った影響から、父と有志が始めた「我信念」と題する仏教講話に参加していた。 |

|||

肥料相談や稲作指導に奔走していたが、8月10日、高熱で倒れ、花巻病院で両側肺湿潤との診断を受ける。以後実家で病臥生活となる{{sfn|堀尾|1991|p=278}}{{sfn|作家読本|1989|pp=158-159}}。 |

|||

*[[1909年]]旧制盛岡中学校(現・[[岩手県立盛岡第一高等学校|盛岡第一高等学校]])に進学、寄宿舎「自彊(じきょう)寮」に入寮した。同学在学中にも鉱物採集に熱中。「HELP」のあだ名がつく{{refnest|group="注釈"|自筆の伝記メモに「Helpと呼ばる」との記載があり、1910年に友人である藤原健次郎宛に書かれた現存最古の書簡にも「Help閣下」という署名がある。}}。[[岩手山]]・[[南昌山]]などの[[山登り]]にも熱中し、南昌山では寄宿舎で同室の藤原健次郎(賢治より1学年上。1910年没)と[[水晶]]を採集する。哲学書を愛読。在学中に[[短歌]]の創作を始める(学校の先輩である[[石川啄木]]の影響が推測されている)。家庭の方針で進学の見込みがほぼ無かったためか、教師への反抗的態度をみせ、1913年(大正2年)、寄宿舎の新舎監排訴の動きにより退寮となり、盛岡の寺院に下宿する。 |

|||

=== 東北砕石工場技師、死 === |

|||

*1914年([[大正]]3年)、盛岡中学校を卒業。[[肥厚性鼻炎]]を患い、盛岡の岩手病院(現・[[岩手医科大学]]付属病院)に入院。この時、看護婦に恋心を抱くが片想いに終わる。また看病していた父も病に倒れて父子共々、入院することになった。退院後自宅で店番などするが、その生気の無い様子を憂慮した両親が上級学校への進学を許可する。同時期に、[[島地大等]]訳『漢和対照妙法蓮華経』を読み、体が震えるほどの感銘を受ける<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、61頁、79頁。</ref>。 |

|||

[[1930年]](昭和5年)、体調が回復に向かい、文語詩の制作をはじめる{{sfn|堀尾|1991|p=287}}。5月、東磐井郡陸中松駅前の東北砕石工場主の鈴木東蔵が来訪。鈴木は石灰岩とカリ肥料を加えた安価な合成肥料の販売を計画しており、賢治も賛同する{{sfn|堀尾|1991|p=371}}。 |

|||

*1915年(大正4年)、[[盛岡高等農林学校]](現・[[岩手大学]][[農学部]])に首席で進学した{{refnest|group="注釈"|2年進級時に農学第2部(農芸化学専攻)でただ一人の[[特待生]]に挙げられた<ref> |

|||

[[1931年]](昭和6年)2月21日、東北砕石工場花巻出張所が開設。父の政次郎は病弱な賢治を外に出すのを心配し、工場に融資をおこなって花巻に出張所を作り、仕事をさせようとの考えだった{{sfn|堀尾|1991|p=379}}。しかし技師となった賢治は製品の改造・広告文の起草・製品の注文取り・販売などで東奔西走する{{sfn|作家読本|1989|p=182}}。農閑期、石灰は売れなくなる。そこで賢治は石灰を壁材料に転用することを考え、9月19日、40キロもの製品見本を鞄に詰めて上京する。翌20日、神田駿河台の旅館「八幡館」に泊まるが高熱で倒れ、死を覚悟して、家族に遺書を書く{{sfn|千葉|2014|p=256-257}}。27日、最期の別れのつもりで父親に電話をかける。政次郎は東京の小林六太郎に頼み、翌日賢治は花巻に戻った。すぐ病臥生活となる。11月、手帳に『[[雨ニモマケズ]]』を書く。{{sfn|作家読本|1989|p=191}}。 |

|||

{{Cite journal|和書|title=特待生選定 盛岡高等農林学校|journal=官報|date=1916-03-22|url={{NDLDC|2953199/12}}|accessdate=2016-09-21}}(左ページ下欄)。</ref>。}}。関豊太郎教授の指導の下で地質調査研究を行う。[[1917年]](大正6年)、[[小菅健吉]]、[[保阪嘉内]]、[[河本義行]]と同人誌『アザリア』を創刊し、短歌・小文などを発表する。 |

|||

*1918年(大正7年)、3月、得業論文『腐植質中ノ無機成分ノ植物ニ対スル価値』を提出し卒業<ref name="Diplom of Kenji">{{Cite journal|和書|title=盛岡高等農林学校 第13回得業証書授与式|journal=官報|date=1918-03-19|url={{NDLDC|2953799/3}}|accessdate=2016-09-21}}(左ページ左下隅)</ref>。4月、同学の研究生となる。卒業で徴兵猶予の特典が無くなったため、[[徴兵検査]]を受けて第二乙種合格となる(当時は、第二乙種には[[兵役]]は課せられなかった)。 この間、『アザリア』同人の保阪嘉内が同誌に掲載した文章が原因で研究生を退学処分となり、以後、数年間に渡って保阪との親交を深める。家族の証言等から、この年から童話の創作が始まったと推定される。 同年[[肋膜炎]]を患い、医師の診断を受ける。この時、河本義行に「自分の命もあと15年はあるまい」と述べたとされる。 |

|||

[[1932年]](昭和7年)3月、「児童文学」第二冊に『グスコーブドリの伝記』発表。挿絵は[[棟方志功]]{{refnest|group="注釈"|のちに棟方はこの仕事の記憶がほとんどないと回想している{{sfn|作家読本|1989|p=195}}。}}。病床では文語詩の制作や過去の作品の推敲に取り組む{{sfn|作家読本|1989|p=199}}。前年冬から医者にもかからず、薬はビール酵母と竹の皮を煎じたものを飲むだけだった{{sfn|作家読本|1989|p=198}}{{sfn|堀尾|1991|p=462}}。 |

|||

*1919年(大正8年)、前年末に[[日本女子大学|日本女子大学校]]生の妹トシが病気となり母とともに東京で看病する。この滞京中に盛岡中学同窓の友人[[阿部孝]](当時[[東京大学|東京帝大]]文学部在学、後に[[高知大学]]学長)の下宿で[[萩原朔太郎]]の詩集『[[月に吠える (萩原朔太郎の詩集)|月に吠える]]』に出会い感銘を受ける。[[近角常観]]の求道学舎にも訪れている。また、東京での[[人造宝石]]の製造販売事業を計画するが、父の反対にあう。トシ回復とともに岩手に戻る。 |

|||

*1920年(大正9年)、研究生を卒業。関教授からの助教授推薦の話を辞退。10月[[国柱会]]に入信。自宅で店番をしながら、信仰や職業をめぐって父と口論する日々が続く。保阪嘉内には国柱会の入信を手紙で強く勧めたが決裂(7月18日)。 |

|||

[[1933年]](昭和8年)9月17日から19日まで鳥谷ヶ崎(とやがさき)神社のお祭りが行われ、賢治は門口に椅子を出して座り神輿や山車を見物した。翌日の朝、昨夜賢治が門口にいるのを見た農民が相談に来た。話をしたあと賢治は呼吸が苦しくなり、往診した医者から急性肺炎のきざしと診断される。その夜、別の農民が稲作や肥料の相談にやってくる。賢治は着物を着換え1時間ほど丁寧に相談にのったあと、すぐ二階の病室に運ばれた。心配した清六がつきそって一緒に寝たが、賢治は「この原稿はみなおまえにやるから、もし小さな本屋からでも出したいところがあったら出してもいい」と話した{{sfn|作家読本|1989|pp=207-209}}。 |

|||

*1921年(大正10年)、1月23日家族に無断で上京し鶯谷の国柱会館を訪問。本郷菊坂町に下宿する。学生向けの[[謄写版]]制作の職に就きながら、盛んに童話の創作を行う{{refnest|group="注釈"|同じ謄写版印刷所に、戦後釜石市長となった[[鈴木東民]]がおり、当時の模様を「筆耕のころの賢治」(筑摩書房版宮澤賢治全集別巻『宮澤賢治研究』、1958年)として書き残している。}}。また、国柱会の街頭布教にも参加。夏にトシ発病のため岩手に帰る。11月、稗貫農学校(のちに花巻農学校、現[[岩手県立花巻農業高等学校|花巻農業高等学校]])教師となる。 |

|||

9月21日 、午前11時半、突然「南無妙法蓮華経」と唱題する声が聞こえたので家族が急いで二階の病室に行ってみると、賢治は喀血し真っ青な顔になっていた。政次郎が「何か言っておくことはないか」と尋ねると、賢治は「国訳の妙法蓮華経を一千部つくってください」「私の一生の仕事はこのお経をあなたの御手許に届け、そしてあなたが仏さまの心に触れてあなたが一番よい正しい道に入られますようにということを書いておいてください」と語った。政次郎が「おまえもなかなかえらい」と答えて階下に降りると、賢治は清六に「おれもとうとうおとうさんにほめられたものな」と言った。病室に残ったイチが賢治に水を飲ませ、体を拭いてやると「ああいい気持ちだ」と繰り返し、午後1時半、呼吸が変わり潮がひくように息を引き取った。享年37歳{{sfn|作家読本|1989|pp=207-209}}{{sfn|千葉|2014|p=259-261}}。葬儀は宮沢家の菩提寺で営まれたが、18年後の[[1951年]](昭和26年)宮沢家は日蓮宗に改宗し、墓所は花巻市の[[身照寺]]に移された。また国柱会から法名「真金院三不日賢善男子」が送られた。江戸川区の国柱会には賢治の遺骨の一部が納められている{{sfn|山下|2008|p=178}}。 |

|||

1922年(大正11年)11月27日、よき理解者であった妹トシが病死した。彼女が亡くなった時は押入れに顔を入れて「とし子、とし子」と号泣した<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、166頁。</ref>。亡骸の乱れた髪を[[火箸]]で梳いた<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、208頁。</ref>。 |

|||

*1923年(大正12年)、8月、教え子の就職斡旋の名目で[[樺太]]を訪問。この旅行をモチーフとした多くの詩を作る。 |

|||

*1924年(大正13年)、4月、心象スケッチ『[[春と修羅]]』を自費出版。[[辻潤]]が同詩集を賞賛。農学校生徒と演劇を上演、一般公開。12月、イーハトヴ童話『[[注文の多い料理店]]』を刊行。 |

|||

*1925年(大正14年)、7月から[[草野心平]]と書簡を通じた親交を開始。草野編集の文芸誌『銅鑼』に詩を発表。12月、花巻の[[北上川]]で発見したバタグルミ([[クルミ]]の古種)化石の学術調査([[東北帝国大学]]・[[早坂一郎]]教授)に協力。翌年発表された早坂の学術論文にて名前を挙げて感謝の意が記載される。 |

|||

*1926年(大正15年)、3月末で農学校を依願退職。花巻町下根子桜の別宅にて独居自炊。[[羅須地人協会]]を設立し、農民芸術を説いた。12月に上京し、[[タイピング]]や[[エスペラント]]、[[オルガン]]や[[チェロ|セロ]]を習う。このとき、[[フィンランド]]公使[[グスターフ・ラムステッド|ラムステット]]の「北アジア」についての講演(日本語)に参加し、ラムステットと会話を交わした。また人文主義者として[[労働農民党]]の岩手県での有力献金者であった。以降、農業指導に奔走。 |

|||

*1927年(昭和2年)、『銅鑼』『盛岡中学校校友会雑誌』に詩を掲載。3月、羅須地人協会の活動に関して警察の聴取を受けたことから協会の活動を停止。[[花巻温泉]]に勤めていた教え子を通して、温泉の遊園地に自らがデザインした花壇を造成する。 |

|||

*1928年(昭和3年)、『聖燈』に詩を掲載。湯本村伊藤庄右衛門主催の農事講演会に出講。6月、農業指導のため[[伊豆大島]]の伊藤七雄を訪問。この旅行を題材にした詩群『三原三部』『東京』を制作。夏、農業指導の過労から病臥し、秋に急性[[肺炎]]を発症。以後約2年間はほぼ実家での療養生活となる。この間、療養生活を綴った詩群『疾中』などを創作。 |

|||

*[[1931年]](昭和6年)、病気から回復の兆しを見せ、東山町(現在の[[一関市]])の東北砕石工場技師となり、[[石灰]]肥料(厳密には[[肥料]]ではなく酸性土壌の[[中和 (化学)|中和]]剤)の宣伝販売を担当。9月、農閑期の商品として壁材のセールスに出向いた東京で病に倒れ、帰郷して再び療養生活に入る。その傍ら文語詩を初めとする創作活動も行った。11月3日、手帳に『[[雨ニモマケズ]]』を書き留める。 |

|||

*1932年(昭和7年)、『児童文学』に「グスコーブドリの伝記」、『岩手詩集』『女性岩手』『詩人時代』に詩、『鴉射亭随筆』附録に「石川善助を弔む」を掲載。 |

|||

*1933年(昭和8年)吉田一穂編『新詩論』吉野信夫編『詩人時代』『日本詩壇』(日本書房)『現代日本詩集』(詩人時代社)『女性岩手』『北方詩人』に詩を『天才人』に童話を掲載。[[9月21日]]に急性肺炎で死去した。享年37。法華経1000部を印刷して知人に配布するよう父に遺言<ref>[https://web.archive.org/web/20150529083858/http://james.3zoku.com/kojintekina.com/monthly/monthly81001.html 今月の言葉抄 2008年10月] 父と弟は法華経1000部の配布を行うもアメリカ軍による空襲で配り切らない儘に終わっている。</ref>。生涯独身であった。死の前日、農民に夜遅くまで肥料の相談を受けていたという。[[戒名]]は真金院三不日賢善男子。この戒名は、[[国柱会]]から授与されたもので、東京都江戸川区一之江にある、国柱会の霊廟には、賢治の遺骨の一部と妹トシの遺骨が納められている。 |

|||

**この年3月3日に「[[昭和三陸地震|三陸沖地震]]」(理科年表No.325)が発生し、大きな災害をもたらした。誕生の年と最期の年に大きな災害があったことは、天候と気温や災害を憂慮した賢治の生涯と何らかの暗合を感ずると宮澤清六は指摘している<ref>「兄賢治の生涯」(『兄のトランク』収録){{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。地震直後に詩人の[[大木実 (詩人)|大木実]]([[1913年]]-[[1996年]])へ宛てた見舞いの礼状<ref>{{Cite web |url=http://www.kenji.gr.jp/kaiho/kaiho31/index.html#L |title=詩人大木実あて書簡 宮沢賢治学会・会報31号 |publisher=宮沢賢治学会 |accessdate=2010-11-10 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20060207002502/http://kenji.gr.jp/kaiho/kaiho31/index.html |archivedate=2006-2-7 |deadlinkdate=2014-12-18}}</ref>には、「海岸は実に悲惨です」と津波の被害について書いている{{refnest|group="注釈"|2010年7月に発売された「文藝 月光 2」([[勉誠出版]])に掲載。{{要ページ番号|date=2016年9月}}}}。 |

|||

== 作品と評価 == |

== 作品と評価 == |

||

生前に刊行された唯一の[[詩集]]として『[[春と修羅]]』、同じく童話集として『[[注文の多い料理店]]』がある。また、生前に雑誌や新聞に投稿・寄稿した作品も少ないながら存在する(『[[やまなし]]』『[[グスコーブドリの伝記]]』など)。ただし、賢治が受け取った原稿料は、雑誌『愛国婦人』に投稿した童話『[[雪渡り]]』で得た5円だけであったといわれる。 |

生前に刊行された唯一の[[詩集]]として『[[春と修羅]]』、同じく童話集として『[[注文の多い料理店]]』がある。また、生前に雑誌や新聞に投稿・寄稿した作品も少ないながら存在する(『[[やまなし]]』『[[グスコーブドリの伝記]]』など)。ただし、賢治が受け取った原稿料は、雑誌『愛国婦人』に投稿した童話『[[雪渡り]]』で得た5円だけであったといわれる。 |

||

しかし生前から注目されていた経緯もあり、死の直後から、主に[[草野心平]]の尽力により多数の作品が刊行された。最初の全集は(作品全体からは一部の収録ではあるものの)早くも死去の翌年に[[野々上慶一]]が営んでいた文圃堂より刊行され、続いて文圃堂から紙型を買い取った十字屋書店が、それに増補する形で1939年から1944年にかけて出版した。戦後は[[筑摩書房]]から(文庫判も含め)数次にわたり刊行されている( |

しかし生前から注目されていた経緯もあり、死の直後から、主に[[草野心平]]の尽力により多数の作品が刊行された。最初の全集は(作品全体からは一部の収録ではあるものの)早くも死去の翌年に[[野々上慶一]]が営んでいた文圃堂より刊行され、続いて文圃堂から紙型を買い取った十字屋書店が、それに増補する形で1939年から1944年にかけて出版した。戦時下、『雨ニモマケズ』は滅私奉公的に受け取られ、求道者としての賢治像ができあがった{{sfn|作家読本|1989|p=214}}。戦後は[[筑摩書房]]から(文庫判も含め)数次にわたり刊行されている([[#作品一覧]]参照)。戦後は賢治の生き方や作品にみられる[[ヒューマニズム]]を聖化する一方、反動としての批判、『雨ニモマケズ』論争が行われるなど再評価の動きもあらわれた。 |

||

賢治の作品は、一旦完成したあとも次から次へ書き換えられて全く別の作品になってしまうことがある。これは雑誌に発表された作品でも同様で、変化そのものがひとつの作品と言える。『農民芸術概論綱要』においても「永久の未完成これ完成である」という記述がある{{sfn|作家読本|1989|p=180}}。多くの作品が死後に未定稿のまま残されたこともあり、作品によっては何度も[[推敲|修正]]した跡が残されていて、全集の編集者が判読に苦労するケースも少なくなかった。そうした背景から原稿の徹底した調査に基づき、逐次形態を全て明らかにする『校本 宮澤賢治全集』([[筑摩書房]]、1973~77年)が刊行され、作品内容の整理が図られた。これ以後、文学研究の対象として、賢治とその作品を論評する動きが増え、精神医学・地学・物理学など他の領域や時代背景を踏まえた論考も多くなった{{sfn|作家読本|1989|p=181}}。 |

|||

草稿調査によって、賢治の遺稿はほぼ調べ尽くされたと見られていたが、生家の土蔵から未発表の詩の草稿1枚(地形図の裏に書かれたもの)が発見されたことが2009年4月に公表され、『新校本 宮澤賢治全集』別巻(筑摩書房)に収録された<ref>{{Cite web|url=http://book.asahi.com/news/TKY200904080264.html|title=宮沢賢治、地図の裏に未発表詩 三十数年ぶりの新作|publisher=asahi.com|date=2009-4-8|accessdate=2016-10-13}}</ref>。 |

|||

広く作品世界を覆っているのは、作者自らの裕福な出自と、郷土の農民の悲惨な境遇との対比が生んだ[[贖罪]]感や[[自己犠牲]]精神である。また幼い頃から親しんだ[[仏教]]も強い影響を与えている。その主な契機としては[[浄土真宗]]の[[暁烏敏]]らの講話・説教が挙げられるが、特に18歳の時に同宗の学僧である[[島地大等]]編訳の[[法華経]]を読んで深い感銘を受けたと言われる。この[[法華経]]信仰の高まりにより、賢治は後に[[国粋主義]]の法華宗教団[[国柱会]]に入信するが、法華宗は当時の宮沢家とは宗派違いであったので、父親との対立を深めることとなった。弱者に対する献身的精神、強者への嫌悪などの要素は、これらの経緯と深い関わりがあると思われる。また、良き理解者としての妹トシの死が与えた喪失感は、以後の作品に特有の陰影を加えた。 |

広く作品世界を覆っているのは、作者自らの裕福な出自と、郷土の農民の悲惨な境遇との対比が生んだ[[贖罪]]感や[[自己犠牲]]精神である。また幼い頃から親しんだ[[仏教]]も強い影響を与えている。その主な契機としては[[浄土真宗]]の[[暁烏敏]]らの講話・説教が挙げられるが、特に18歳の時に同宗の学僧である[[島地大等]]編訳の[[法華経]]を読んで深い感銘を受けたと言われる。この[[法華経]]信仰の高まりにより、賢治は後に[[国粋主義]]の法華宗教団[[国柱会]]に入信するが、法華宗は当時の宮沢家とは宗派違いであったので、父親との対立を深めることとなった。弱者に対する献身的精神、強者への嫌悪などの要素は、これらの経緯と深い関わりがあると思われる。また、良き理解者としての妹トシの死が与えた喪失感は、以後の作品に特有の陰影を加えた。 |

||

| 75行目: | 96行目: | ||

作者の特異で旺盛な[[自然]]との交感力である。それは作品に極めて個性的な魅力を与えた。賢治作品の持つ圧倒的魅力はこの天性を抜きには説明できない。 |

作者の特異で旺盛な[[自然]]との交感力である。それは作品に極めて個性的な魅力を与えた。賢治作品の持つ圧倒的魅力はこの天性を抜きには説明できない。 |

||

また、童話作品においては[[擬声語]](オノマトペ)を多用し、作品によっては[[韻文]]にも近いリズム感を持った文体を使用したことも大きな特徴である。賢治の童話は同時代に主流とされた『[[赤い鳥]]』などの児童文学作品とはかなり異質なものであった{{refnest|group="注釈"|『赤い鳥』 |

また、童話作品においては[[擬声語]](オノマトペ)を多用し、作品によっては[[韻文]]にも近いリズム感を持った文体を使用したことも大きな特徴である。賢治の童話は同時代に主流とされた『[[赤い鳥]]』などの児童文学作品とはかなり異質なものであった{{refnest|group="注釈"|『注文の多い料理店』の挿絵を担当した菊池武雄は『赤い鳥』主催の[[鈴木三重吉]]に『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』を送ったが「あんな原稿はロシアにでも持っていくんだな」と返された。しかし三重吉は『赤い鳥』に『注文の多い料理店』の広告を無料で載せている{{sfn|堀尾|1991|pp=240-241}}。}}。 |

||

賢治の作品には[[コスモポリタニズム|世界主義]]的な雰囲気があり、岩手県という[[郷土愛|郷土への愛着]]こそあれ、軍国的要素や[[ナショナリズム|民族主義]]的な要素を直接反映した作品はほとんど見られない。ただ、24歳の時に国柱会に入信してから、時期によって活動・傾倒の度合いに差はあるものの、生涯その一員であり続けたため、その社会的活動や自己犠牲的な思想について当時の[[ファシズム]]的風潮との関連も議論されている。また、当時流行した[[社会主義]]思想(親友・保阪嘉内など)や[[ユートピア]]思想(「[[新しき村]]([[武者小路実篤]])」、「有島[[共生]]農場([[有島武郎]])」、[[レフ・トルストイ|トルストイ]]・[[徳富蘆花]]、「[[満州]]・[[王道楽土]]([[農本主義]]者・[[加藤完治]]や、国柱会の[[石原莞爾]])」など)の社会思潮の影響を考えるべきであるという見解も見られる。晩年には遺作『[[銀河鉄道の夜]]』に見られるように[[キリスト教]]的な[[救済]]信仰をも取り上げ、全人類への宗教的寛容に達していたことが垣間見られる。宗教学者からは、賢治のこうした考え方の根本は、[[法華経]]に基づくものであると指摘されている<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=OQnEDI-QYhA&list=PL29809B3CE9F5C44B 「宮澤賢治はなぜ浄土真宗から法華経信仰へ改宗したのか] [[正木晃]]</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=[[定方晟]]|title=『銀河鉄道の夜』と法華経|journal=東海大学紀要. 文学部|volume=64|pages=110-88|publisher=東海大学|location=東京|date=1995|url=http://ci.nii.ac.jp/els/40002578458.pdf?id=ART0001211417&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1474386059&cp=|issn=05636760|naid=40002578458|accessdate=2016-09-21}}110頁。</ref>。 |

賢治の作品には[[コスモポリタニズム|世界主義]]的な雰囲気があり、岩手県という[[郷土愛|郷土への愛着]]こそあれ、軍国的要素や[[ナショナリズム|民族主義]]的な要素を直接反映した作品はほとんど見られない。ただ、24歳の時に国柱会に入信してから、時期によって活動・傾倒の度合いに差はあるものの、生涯その一員であり続けたため、その社会的活動や自己犠牲的な思想について当時の[[ファシズム]]的風潮との関連も議論されている。また、当時流行した[[社会主義]]思想(親友・保阪嘉内など)や[[ユートピア]]思想(「[[新しき村]]([[武者小路実篤]])」、「有島[[共生]]農場([[有島武郎]])」、[[レフ・トルストイ|トルストイ]]・[[徳富蘆花]]、「[[満州]]・[[王道楽土]]([[農本主義]]者・[[加藤完治]]や、国柱会の[[石原莞爾]])」など)の社会思潮の影響を考えるべきであるという見解も見られる。晩年には遺作『[[銀河鉄道の夜]]』に見られるように[[キリスト教]]的な[[救済]]信仰をも取り上げ、全人類への宗教的寛容に達していたことが垣間見られる。宗教学者からは、賢治のこうした考え方の根本は、[[法華経]]に基づくものであると指摘されている<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=OQnEDI-QYhA&list=PL29809B3CE9F5C44B 「宮澤賢治はなぜ浄土真宗から法華経信仰へ改宗したのか] [[正木晃]]</ref><ref>{{Cite journal|和書|author=[[定方晟]]|title=『銀河鉄道の夜』と法華経|journal=東海大学紀要. 文学部|volume=64|pages=110-88|publisher=東海大学|location=東京|date=1995|url=http://ci.nii.ac.jp/els/40002578458.pdf?id=ART0001211417&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1474386059&cp=|issn=05636760|naid=40002578458|accessdate=2016-09-21}}110頁。</ref>。 |

||

戦後は賢治の生き方や作品にみられる[[ヒューマニズム|人文主義]]や[[平和主義]]的側面が注目され、特に近年は[[エコロジー|環境運動]]思想とも関連づけられて高く評価されることが多い。 |

|||

賢治は、一旦完成した作品でも徹底して手を加えて他の作品に改作することが珍しくなかった。この点から賢治は「最終的な完成」がない特異な創作概念を持っていたという見方があり、自身が書き残した『農民芸術概論綱要』においても「永久の未完成これ完成である」という記述がある。多くの作品が死後に未定稿のまま残されたこともあり、作品によっては何度も[[推敲|修正]]した跡が残されていて、全集の編集者が判読に苦労するケースも少なくなかった。そうした背景から原稿の徹底した調査に基づき、逐次形態を全て明らかにする『校本 宮澤賢治全集』([[筑摩書房]]、1973~77年)が刊行され、作品内容の整理が図られた。<br />これらの草稿調査によって、賢治の遺稿はほぼ調べ尽くされたと見られていたが、生家の土蔵から未発表の詩の草稿1枚(地形図の裏に書かれたもの)が発見されたことが2009年4月に公表された<ref>「宮沢賢治の詩草稿見つかる」産経新聞2009年4月8日</ref>。 |

|||

賢治は自ら学んだ[[エスペラント]]でも詩作を試みたが、公表されたのは1953年である。これらの作品のほとんどは自らの作品のエスペラントへの翻訳、改作である<ref>{{Cite web|url=http://www.hh.e-mansion.com/~sibazyun/ali-trad/poe-miyazawa0.htm|title=宮沢賢治・自訳エスペラント詩集 |accessdate=2016-09-03}}(このサイトには公表状態でなく、校訂された作品が掲載されている)</ref>。 |

賢治は自ら学んだ[[エスペラント]]でも詩作を試みたが、公表されたのは1953年である。これらの作品のほとんどは自らの作品のエスペラントへの翻訳、改作である<ref>{{Cite web|url=http://www.hh.e-mansion.com/~sibazyun/ali-trad/poe-miyazawa0.htm|title=宮沢賢治・自訳エスペラント詩集 |accessdate=2016-09-03}}(このサイトには公表状態でなく、校訂された作品が掲載されている)</ref>。 |

||

| 87行目: | 104行目: | ||

[[1998年]]頃に、[[山折哲雄]]がある[[小学校]]で授業をした際に、賢治の3つの作品『[[風の又三郎]]』、『[[注文の多い料理店]]』、『[[銀河鉄道の夜]]』を示し、これらに共通する問題があり、それは何だと子供たちに問い、自らは[[風]]がすごく大きな役割を果たしている、この3つの童話の中心的大問題は「風」だと力説した。この時、子供の一人が「[[猫]]」だと言おうとしたが、山折が「風」と言ったのであれっと思ったが、山折の話を聞く内にやっぱり「風」だと思った。ところがこの[[エピソード]]を聞いた[[河合隼雄]]は、賢治作品における猫の役割の重要性をずっと考えていたため、「猫と風」というヒントから、風のつかまえどころの無さと優しさと荒々しさの同居、少しの隙間でも入り込んでくる点など猫との共通点を感じ、賢治作品に登場する猫は、正にそのような性格を持って登場すると論じている。しかし、賢治の『猫』という短編には「私は猫は大嫌いです。猫のからだの中を考えると吐きそうになります」という一節が見られ、現実には賢治は猫は好きではなかったと推測している<ref name="neko">[[河合隼雄]]『猫だましい』([[2000年]][[5月20日]][[新潮社]]){{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。 |

[[1998年]]頃に、[[山折哲雄]]がある[[小学校]]で授業をした際に、賢治の3つの作品『[[風の又三郎]]』、『[[注文の多い料理店]]』、『[[銀河鉄道の夜]]』を示し、これらに共通する問題があり、それは何だと子供たちに問い、自らは[[風]]がすごく大きな役割を果たしている、この3つの童話の中心的大問題は「風」だと力説した。この時、子供の一人が「[[猫]]」だと言おうとしたが、山折が「風」と言ったのであれっと思ったが、山折の話を聞く内にやっぱり「風」だと思った。ところがこの[[エピソード]]を聞いた[[河合隼雄]]は、賢治作品における猫の役割の重要性をずっと考えていたため、「猫と風」というヒントから、風のつかまえどころの無さと優しさと荒々しさの同居、少しの隙間でも入り込んでくる点など猫との共通点を感じ、賢治作品に登場する猫は、正にそのような性格を持って登場すると論じている。しかし、賢治の『猫』という短編には「私は猫は大嫌いです。猫のからだの中を考えると吐きそうになります」という一節が見られ、現実には賢治は猫は好きではなかったと推測している<ref name="neko">[[河合隼雄]]『猫だましい』([[2000年]][[5月20日]][[新潮社]]){{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。 |

||

== |

== 人物像 == |

||

=== 幼少期の伝説 === |

|||

賢治には多くの「伝説」が語り継がれているが、特に本人が資料を残していない幼少期の神格化がはなはだしいと指摘されている。こうした神格化を後押ししていたのが、父・政次郎や弟・清六であった。伝説が嘘ではないにしても誇張や曲解が行われたのは関係者の思い入れと宮沢家への気遣いであろうと山下聖美は推測している{{sfn|山下|2008|p=30-34}}。現代では[[吉田司]]の『宮沢賢治殺人事件』のように聖人イメージを破壊するという著作もあらわれている{{sfn|千葉|2014|pp=2-3}}。 |

|||

* 生誕の約2ヶ月前である1896年6月15日に[[明治三陸地震|三陸地震津波]]が、誕生直後にも[[陸羽地震]]が発生した。清六は、賢治の生まれた年は東北地方に災害が多く、「それは雨や風や天候を心配し、あらゆる生物の幸福を祈って、善意を燃やし続けた賢治の生涯が、容易ならぬ苦難に満ちた道であるのをも暗示しているような年であった(兄賢治の生涯)」と述懐している{{sfn|作家読本|1989|p=11}}。また、没年の3月3日に「[[昭和三陸地震|三陸沖地震]]」(理科年表No.325)が発生し、大きな災害をもたらした。地震直後に詩人の[[大木実 (詩人)|大木実]]([[1913年]]-[[1996年]])へ宛てた見舞いの礼状<ref>{{Cite web |url=http://www.kenji.gr.jp/kaiho/kaiho31/index.html#L |title=詩人大木実あて書簡 宮沢賢治学会・会報31号 |publisher=宮沢賢治学会 |accessdate=2010-11-10 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20060207002502/http://kenji.gr.jp/kaiho/kaiho31/index.html |archivedate=2006-2-7 |deadlinkdate=2014-12-18}}</ref>には、「海岸は実に悲惨です」と津波の被害について書いている{{refnest|group="注釈"|2010年7月に発売された「文藝 月光 2」([[勉誠出版]])に掲載。{{要ページ番号|date=2016年9月}}}}。 |

|||

* 尋常小学校時代、赤いシャツを着てきた同級生が皆に囲まれ「メッカシ(めかしこんでいる)」とからかわれていた。賢治は間に入り「おれも赤シャツ着てくるからいじめるならおれをいじめてくれ」とかばった{{sfn|堀尾|1991|p=36}}。 |

|||

* メンコで遊んでいたとき、仲間の一人がメンコを追って指を馬車にひかれ出血した。賢治は「いたかべ、いたかべ」と言いながらその指を吸ってやった{{sfn|堀尾|1991|p=36}}。 |

|||

* いたずらをした罰として水を満杯にした茶碗を持って廊下に立たされていた生徒がいた。先生の用で廊下に出た賢治は「ひどいだろう、大変だろう」と茶碗の水を飲み干してやった{{sfn|堀尾|1991|p=36}}。 |

|||

* 尋常小学校2年の時、4人の小学生が豊沢川に流され2人が亡くなった。子供を捜索する船の明かりを大勢の人が集まり豊沢橋の上から見守っていた。賢治も同級生が流されたと聞いてこれを見ており、のちに創作のモチーフとなった{{sfn|堀尾|1991|p=29}}。 |

|||

=== 音楽 === |

=== 音楽 === |

||

* 賢治は音楽に深い関心を持っており、暇を見つけては[[レコード]]を買っていた。賢治が頻繁にレコードを買っていくため、地方の店の割に新譜レコードが多く売れるとして、行きつけの楽器店が[[イギリス]]に本社を置く[[ポリドール・レコード]]から感謝状を贈られたという |

* 賢治は音楽に深い関心を持っており、暇を見つけては[[レコード]]を買っていた。賢治が頻繁にレコードを買っていくため、地方の店の割に新譜レコードが多く売れるとして、行きつけの楽器店が[[イギリス]]に本社を置く[[ポリドール・レコード]]から感謝状を贈られたという{{sfn|作家読本|1989|p=95}}{{refnest|group="注釈"|原子朗編の『新 宮澤賢治語彙辞典』(東京書籍、1999年)の「レコード」の項では「ポリドールの社長からレコードがよく売れるので、花巻の高喜商店に問い合わせがあり、町一番のコレクター賢治の名をあげたところ、社長から賢治あてに感謝状がきた」とある。}}。 |

||

* [[蓄音機]]の竹針をいため、音質を高める針を発明したこともある。 [[アメリカ合衆国|米国]][[日本ビクター|ビクター]]社にサンプルを送り、製品化には至らなかったものの、その発想は高く評価された<ref>{{Citation|和書|last=宮沢賢治を愛する会|title=宮沢賢治エピソード313|publisher=扶桑社|date=1996-10|isbn=4594021085|ncid=BN15493836|page=112}}</ref>。 |

|||

* 賢治は[[チェロ]]に魅かれ、自らもチェロを有するだけでなく演奏法も身につけようとしていた。賢治の作品[[セロ弾きのゴーシュ]]は、チェロが登場する文学作品の中でも最も著名な作品である。 |

|||

* [[蓄音機]]の竹針を炒め、音質を高める針を発明したこともある。 [[アメリカ合衆国|米国]][[日本ビクター|ビクター]]社にサンプルを送り、製品化には至らなかったものの、その発想は高く評価された<ref>[[#宮沢賢治を愛する会、1996-10|宮沢賢治を愛する会、1996年]]、112頁。</ref>。 |

|||

* [[浅草オペラ]]のファン([[ペラゴロ]])で、上京した際には、しばしば観劇した。当時の浅草オペラの役者だった[[田谷力三]]らの名前を織り込んだ詩「函館港春夜光景」も残している。 |

|||

*自身が作詞作曲の歌がいくつか残されている(生涯で8曲の歌曲を作った)。 代表作「[[星めぐりの歌]]」は、賢治ゆかりの作品等を通じて現在でも親しまれている。この歌は知人の採譜によって譜面化されたものであり、直筆の譜面は存在しない。 |

|||

=== 食生活と菜食主義 === |

=== 食生活と菜食主義 === |

||

賢治は[[法華経]]信仰に入った後、盛高研究生になった1918年(大正7年)から5年間[[ベジタリアニズム|菜食生活]]をした{{sfn|堀尾|1991|p=96}}。5月19日付の保阪嘉内に宛てた手紙では、刺身や茶碗むしを少量食べたあと、食べられる生き物に同情する気持ちを綴っている<ref>{{Cite web|url=http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/63.html |title=1918年5月19日 保阪嘉内あて 封書(封筒ナシ)|publisher=宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス |accessdate=2016-09-03}}</ref>。東京でトシの看病をするため宿泊していた旅館「雲台館」では、賢治のため[[精進料理]]を出してくれたという{{sfn|堀尾|1991|p=103}}。家出上京中は、芋と豆腐と油揚げばかり食べ{{sfn|作家読本|1989|p=68}}、[[脚気]]になった時は、蕎麦掻きや麦飯、冬瓜の汁を飲んだ{{sfn|堀尾|1991|p=456}}。1921年(大正10年)8月11日付の関徳弥宛の手紙では脚気の原因を肉食のせいにしている<ref>{{Cite web|url=http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/197.html |title=(1921年8月11日)関徳彌あて 封書|publisher=宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス |accessdate=2016-09-03}}</ref>。 |

|||

[[法華経]]信仰に入った後、1918年(大正7年)5月19日付で友人の保阪嘉内に宛てた手紙で、「私は春から生物のからだを食うのをやめました」と書き、その考え方は童話「[[ビジテリアン大祭]]」に垣間見ることが出来、[[ベジタリアニズム|菜食主義]]として伝わる。堀尾による年譜では1918年4月頃から菜食生活を開始し、以後5年間続けたと記されている<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、96頁。</ref>。 |

|||

農学校教員時代は菜食にこだわらず、同僚や知人と外食を楽しんだ。花巻の蕎麦屋「やぶ屋」を「ブッシュ」と呼び、よく通っていた。天ぷら蕎麦とサイダーを一緒に注文するのが定番だった<ref>{{Cite web|url=http://www.yabuya.jp/ybyhpg3.htm |title=宮澤賢治とやぶ屋 |publisher=岩手花巻名物わんこそば やぶ屋 |accessdate=2016-09-03}}</ref>。また鰻丼や天丼も好物だったという{{sfn|山下|2008|pp=156-157}}。自分から進んで飲むことはなかったが、付き合いで酒をすすめられると水でも飲むように飲み干して返盃した。時にたばこを吸うこともあった{{sfn|作家読本|1989|p=97}}。また教員仲間が集まった時、藤原嘉藤治から「人間は物の命を食って生きている。他を犯さずに生きうる世界というものはないのだろうか。」と問いかけられた答えとして『[[ビジテリアン大祭]]』を書いている{{sfn|堀尾|1991|p=214}}。 |

|||

上記の書簡からは、動物性食品を摂ることを避けようとする意思を確認できる。同時にあくまで肉食をネガティブにつかむ文脈の中ではあるが、「けれども先日社会と連絡をとるおまじないにまぐろのさしみを数切食べました。また茶碗むしをさじでかきまわしました。」と記している<ref>{{Cite web|url=http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/63.html |title=1918年5月19日 保阪嘉内あて 封書(封筒ナシ)|publisher=宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス |accessdate=2016-09-03}}</ref>。また、1921年(大正10年)8月11日付の関徳弥宛の手紙にて「7月の初め頃から二十五日頃へかけて、一寸肉食(豚の脂、塩鱈の干物など)をしたのです。それは第一は私の感情があまり冬のやうな工合になってしまって燃えるような生理的の衝動なんか感じないように思われたので、こんな事では一人の心をも理解し兼ねると思って断然幾片かの豚の脂、塩鱈の干物などを食べた為にそれをきっかけにして脚が悪くなったのでした。然るに肉食をしたって別段感情が変るわけでもありません。今はもうすっかり逆戻りをしました」と記しており、上記の期間においても肉食の体験があったことが窺知できる<ref>{{Cite web|url=http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/197.html |title=(1921年8月11日)関徳彌あて 封書|publisher=宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス |accessdate=2016-09-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160819003818/http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/197.html|archivedate=2016-08-19}}</ref>。ただし、1918年暮れに妹トシの看病のため上京した際には、宿泊先の旅館で菜食主義の賢治のために[[精進料理]]を出してくれたという伝記の記述もあり<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年]]、137頁。</ref>、書簡における言及に鑑みても、上記の期間における肉食は例外的なものであったとみられる。 |

|||

羅須地人協会時代の自炊は極端な粗食だった。ご飯はまとめて炊いてザルに移して井戸の中につりさげて置き、冬は凍ったまま食べた。おかずは油揚げや漬物、トマトなどだった{{sfn|作家読本|1989|p=142}}{{sfn|山下|2008|pp=152-153}}。賢治の体を心配した母のイチが小豆を入れた[[ひっつみ]]を届けたことがあるが、受け取らなかった{{sfn|千葉|2014|pp=36-30}}。急性肺炎で倒れ病臥生活になっても菜食はやめず、卵も牛乳も拒否した<ref>{{Cite web|url=http://why.kenji.ne.jp/shiryo/shokan/419.html|title=1932年6月1日(森佐一あて) 下書|publisher=宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス |accessdate=2016-10-13}}</ref>。イチが鯉の生きぎもが肺炎に効くと聞いて、オブラートに包み薬と偽って飲ませたことがあった。弟の清六から中身を聞きだした賢治は涙を流し、「生き物の命をとるくらいならおれは死んだほうがいい」「これからは決してそんなことをしてくれるな」と真っ青な顔で言い、最期まで菜食主義をつらぬいた{{sfn|堀尾|1991|p=459-462}}。 |

|||

農学校教師時代(堀尾青史の記述に従うならば1923年以降)は菜食主義を止めており、吹張町7-17に店を構える「やぶ屋」のえび天そばが好物で、[[三ツ矢サイダー]]とともに注文していた。当時はよく「ブッシュに行くぞ」と言って、生徒を「やぶ屋」へと連れ出していた(「藪(やぶ)」を英語やドイツ語に訳すと「ブッシュ」)。「やぶ屋」は現存しており(店舗は当時の建物ではない)、同店のホームページに賢治の逸話が掲載されている<ref>{{Cite web|url=http://www.yabuya.jp/ybyhpg3.htm |title=宮澤賢治とやぶ屋 |publisher=岩手花巻名物わんこそば やぶ屋 |accessdate=2016-09-03}}</ref>。<br />双葉町にあった「嘉司屋」(かじや)のかしわ南蛮を好んでいた<ref>現在の東町の店舗は戦後に移転したものである。</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.wankosoba-kajiya.jp/|title=わんこそば・食事処 嘉司屋(かじや) |accessdate=2016-09-03}}</ref>。<!--店の告知で「宮沢賢治さんが愛した柏南蛮」<ref>[http://guruguru.tv/wanko-kajiya/]</ref>店内メニューで「賢治さんが愛した かしわ南蛮」<ref>[http://www.kajiya-s.com/osina/win/kasiwa.html]</ref>と書かれているように、鶏肉が入った蕎麦も好んでいたことが紹介されている<ref>[http://www.yabuya.jp/ybyhpg3.htm]</ref>ほか、店の経営者から宮沢賢治は臨終の月(1933年9月)にも、病床より蕎麦を出前で求め、美味しそうに食べた、という件を聞くことが出来る。--><br />吹張町5-19に店を構える寿司と鰻の店「新ばし」(しんばし)のウナギも好物であり、宮沢賢治の親戚にあたる関徳弥の話に「新橋のウナギを食べたりするときは相好をくずした」という逸話がある<ref>{{Cite web |url=http://www.h6.dion.ne.jp/~sinbasi/yuumeijin.htm |title=有名人の来客|archiveurl=http://web.archive.org/web/20080514111345/http://www.h6.dion.ne.jp/~sinbasi/yuumeijin.htm|archivedate=2008-05-14|accessdate=2016-09-03}}</ref>。「新ばし」のソバが五銭のころの五十銭の鰻丼が大好物で「いつも大ニコニコ顔で、食べていました」という<ref>{{Cite web|url=http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/eat/restaurant/restaurant_detail.php?c=6&p=8 |title=新ばし |publisher=一般社団法人花巻観光協会公式サイト |accessdate=2016-09-03|archivedate=2016-08-07|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160807195133/http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/eat/restaurant/restaurant_detail.php?c=6&p=8}}</ref>。 |

|||

=== 恋愛・性愛観 === |

|||

研究者の板谷栄城は、賢治が飲酒や喫煙をしていたこともあるという証言も踏まえた上で、「賢治の名高い菜食主義が生涯を通じてのものではなく、時には平気で肉食をしたことや、すすめられれば盃も手にした」と記し、「賢治を論ずるのに、『一日に[[玄米|玄コメ]]4合』だの『生涯を通じての菜食主義』だのといった話をもち出す必要はありません」と結論づけている<ref>板谷栄城『素顔の宮沢賢治』1992年、平凡社{{要ページ番号|date=2016年9月}}(参考外部リンク:森松幹治「[http://www.oryza101.com/pdf/kennji2.pdf 宮沢賢治と、食を考える]」)</ref>。 |

|||

賢治は生涯独身だった。友人の藤原嘉藤治に「性欲の乱費は、君自殺だよ、いい仕事はできないよ。」と語り性欲の発露を戒めた。関登久也はある朝、賢治に会うと、岩手郡の外山牧場にいってひと晩じゅう牧場を歩き、夜を徹して性欲と闘ったことを明かされた。農学校教員時代は見合いの話がいくつも持ち込まれ、両親も結婚させたがったが賢治は頑として受け付けなかった{{sfn|堀尾|1991|pp=356-357}}。藤原にはこう語っている。 |

|||

{{quotation|新鮮な野の食卓にだな、露のようにおりてきて、あいさつをとりかわし、一椀の給仕をしてくれ、すっと消え去り、またあくる朝やってくるといったような女性なら、ぼくは結婚してもいいな。時にはおれのセロの調子はずれをなおしてくれたり、童話や詩をきいてくれたり、レコードの全楽章を辛抱強くかけてくれたりするんなら申し分がない。|(『宮沢賢治の肖像』){{sfn|山下|2008|pp=145-146}}}} |

|||

ただ、農学校を退職した後の独居自炊時代は菜食主義を研究し{{refnest|group="注釈"|千葉は岩手県穀物検査所花巻出張所に勤務していた時代に賢治と知り合い、賢治の誘いを受けて、賢治の農学校退職後の一時期寝食を共にしていた。千葉によると賢治の菜食主義は「バターや大豆などの脂肪蛋白は摂取していた。しかし魚や肉は食べなかった」というもので、「まことに粗食であった」と述べている<ref>千葉恭「羅須地人協会時代の賢治(二)」『イーハトーヴォ』復刊5号、宮沢賢治の会、1955年。{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。}}、粗食をしていたことが複数の人物によって証言されている<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年02月]]、302-308頁。</ref>。賢治の伝記研究を行った堀尾青史は、「菜食主義が体力の回復をはばんだといえるだろう」と、早世した原因の一つが食生活にあったことを指摘している<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年02月]]、459頁。</ref>。 |

|||

童貞だったともいわれるが、「一関の花川戸という遊郭へ登楼してきたといって明るくニコニコ笑って話しました」(『宮沢賢治の肖像』)という証言もあり、真偽は不明である{{sfn|山下|2008|p=105}}。晩年、森荘已池を訪ねた時は禁欲主義については「何にもなりませんでしたよ」「まるっきりムダでした」と話し、さらに「草や木や自然を書くようにエロのことを書きたい」と語って変節したことを認めた{{sfn|作家読本|1989|p=186}}。 |

|||

=== 恋愛 === |

|||

上記の通り、賢治は生涯独身であった。しかし女性に対して無知、無関心であったわけではなく、性科学者[[ハヴロック・エリス|エリス]]の主著を原著で揃えるなど<ref>{{Cite journal|和書|author=信時哲郎|title=宮沢賢治とハヴロック・エリス:―性教育・性的周期律・性的抑制・優生学―|journal=神戸山手大学環境文化研究所紀要|volume=6|pages=23-37|publisher=[[神戸山手大学]]|location=兵庫|date=2002-03-31|url=http://www.konan-wu.ac.jp/~nobutoki/papers/kenjiellis.html|issn=13466607|naid=110000959885|accessdate=2016-09-21|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160921060056/http://www.konan-wu.ac.jp/~nobutoki/papers/kenjiellis.html|archivedate=2016-09-21}}</ref>、当時の性に関する科学的知識を持っていた。知人の結婚を助力したことも伝えられている。独身を貫いた背景として、高等農林の研究生時代に[[肋膜炎]]で医師の診断を受けた後、「自分の命も後15年ほどしかない」と友人に語ったこともあり<ref>[[#堀尾、1991年02月|堀尾、1991年02月]]、146頁。</ref>、賢治自身が長生き出来ないと認識していた可能性も指摘されている(実際の没年も15年後であった)。 |

|||

賢治は浮世絵コレクターだったが、「和印([[春画]])」を積めば30センチになるほど持っていて{{sfn|堀尾|1991|p=355}}、これを農学校に持ってきて同僚と批評して楽しんだ{{sfn|作家読本|1989|p=69}}。[[ハヴロック・エリス|ハバロック・エリス]]の『性の心理』を持っていて、翻訳本で伏字になった部分を仙台の本屋まで行って原書で読んで確かめた{{sfn|山下|2008|p=106}}。この本のことを聞かれると「いなかの子ども(農学校の教え子)が性でまちがいをおこさないように教えたいと思って」と答え{{sfn|堀尾|1991|p=355}}、実際生徒に「猥談は大人の童話みたいなもので頭を休めるもの」「誰を憎むというわけでも、人を傷つけるというものでもなく、悪いものではない。性は自然の花だ。」と話したという{{sfn|山下|2008|p=107}}。 |

|||

盛岡中学校卒業後に岩手病院で看護婦に恋心を抱いた。農学校退職後の「羅須地人協会」時代に賢治に敬意を抱いた[[高瀬露]]は、彼女の没後の1970年代にその名前も含めて公になった。1928年6月に伊豆大島で農業指導をした伊藤七雄の妹である伊藤チヱは、密かに見合いの相手と目されていたともいわれている(同年春に兄妹で花巻を訪れて賢治とは面識があった)。ところが、いずれのケースも「男女交際」には至らずに終わっている。 |

|||

盛岡高等農林学校在籍時に出会った一年後輩の保阪嘉内との間で、互いに「恋人」と呼び合うような親しい間柄になり、嘉内に宛てた書簡類では、親密な感情の表出、率直な心情の吐露が認められ、手紙に記された文面は、ときにあたかも恋人に宛てたような表現になった。嘉内からは情緒的にも思想的にも強い影響を受け、とりわけ『銀河鉄道の夜』の成立には、20代の頃に嘉内と二人で登山し共に語り合って夜を明かした体験が濃厚に反映され、登場人物の「ジョバンニ」を賢治自身とするなら、「カムパネルラ」は保阪嘉内をあらわしていると考える研究者もいる<ref>『宮沢賢治の青春』{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref><ref>『二人の銀河鉄道』{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。 |

盛岡高等農林学校在籍時に出会った一年後輩の保阪嘉内との間で、互いに「恋人」と呼び合うような親しい間柄になり、嘉内に宛てた書簡類では、親密な感情の表出、率直な心情の吐露が認められ、手紙に記された文面は、ときにあたかも恋人に宛てたような表現になった。嘉内からは情緒的にも思想的にも強い影響を受け、とりわけ『銀河鉄道の夜』の成立には、20代の頃に嘉内と二人で登山し共に語り合って夜を明かした体験が濃厚に反映され、登場人物の「ジョバンニ」を賢治自身とするなら、「カムパネルラ」は保阪嘉内をあらわしていると考える研究者もいる<ref>『宮沢賢治の青春』{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref><ref>『二人の銀河鉄道』{{要ページ番号|date=2016年9月}}</ref>。 |

||

2000年代以降、農学校勤務時代やその後の闘病生活において、関心を寄せていた可能性のある女性の存在が、複数研究者より上げられている<ref>[[澤口たまみ]]『宮澤賢治 愛のうた』(盛岡出版コミュニティー、2010年)では農学校時代の近在の女性教員、澤村修治『宮澤賢治と幻の恋人 - 澤田キヌを追って』(河出書房新社、2010年)では稗貫農学校の教え子の姉、大八木敦彦「看護婦と賢治」([https://web.archive.org/web/20101123052949/http://www.kenji.gr.jp/kaiho/kaiho41/index.html 宮沢賢治学会イーハトーブセンター会報No.41、2010年]アーカイブ)では1928年からの闘病時代の看護婦について言及されている。</ref>。 |

|||

=== その他 === |

=== その他 === |

||

* 尋常小学校2年の時、同級生が川に流され亡くなった。賢治は暗闇の中、橋の上から子供を捜索する船の明かりを見つめていたと伝えられている<ref>[[#宮沢賢治を愛する会、1996-10|宮沢賢治を愛する会、1996年]]、6頁。</ref>。 |

|||

* 尋常小学校時代、罰として、水を満杯にした湯呑を持って立たされていた生徒を見かねた賢治は、辛かろうと言って、その場で水を飲み干してしまった<ref>{{Cite|和書|author=小西正保|title=わたしの宮沢賢治論|publisher=創風社|date=1997-03|pages=231|isbn=4915659887|ncid=BA30112594}}</ref>。 |

|||

*[[1916年]]春、寮の親睦会で寸劇が企画され、室長であった賢治は「全知の神ダークネス」役を演じた<ref>{{Cite|和書|author=宮沢賢治|title=<新>校本宮沢賢治全集|publisher=筑摩書房|date=1997-04|pages=472}}</ref>、その迫真の演技は評判となり、しばらく、からかいの対象となった。 |

*[[1916年]]春、寮の親睦会で寸劇が企画され、室長であった賢治は「全知の神ダークネス」役を演じた<ref>{{Cite|和書|author=宮沢賢治|title=<新>校本宮沢賢治全集|publisher=筑摩書房|date=1997-04|pages=472}}</ref>、その迫真の演技は評判となり、しばらく、からかいの対象となった。 |

||

== 家族 == |

== 家族 == |

||

宮澤家の始祖は京都から花巻に移り住んだ藤井将監という人物とされる。子孫は明治の初めに姓を宮澤に改める。子孫の一人初代宮澤右八長昌は花巻に呉服屋「宮右」を繁盛させた。その子の二代目右八の代ではますます盛んになり、京都大阪からも仕入れをしていたという。右八の三男が賢治の祖父の喜助である。喜助は真面目で仕事熱心だったが、分家するときほとんど財産を分けてもらえず、店頭に古着を並べ質屋をはじめた{{sfn|堀尾|1991|pp=13-15}}。喜助の長男政次郎は15歳のころから家業を手伝いはじめ、17歳の時から鉄道で関西・四国に出向き、古着や流行おくれになった新古品を大量に仕入れ、店で売るだけでなく卸売りもしていた。また株式投資でも成功し、近隣に多くの小作地を有するようになる{{sfn|千葉|2014|pp=23-30}}。当時地元では「宮澤まき(一族)」といえば花巻を壟断する一大勢力であった{{sfn|作家読本|1989|p=10}}。 |

|||

; 両親 |

|||

; 祖父・喜助 |

|||

: 父・政次郎(1874年 - 1957年) |

|||

: [[1840年]]9月5日生 - [[1917年]]9月16日没 |

|||

: 母・イチ(1877年 - 1963年) |

|||

: 「石に金具を着せたような堅物」で家業を熱心に手伝っていたが、分家してからは古着屋兼質屋を細々と営んでいた。この店は「宮右」から分家(かまどわけ)したので「宮右かまど」と呼ばれた。 |

|||

; 弟妹 |

|||

; 祖母・キン |

|||

: 妹・トシ(1898年 - 1922年) |

|||

: [[1851年]]4月9日生 - [[1913年]]3月12日没 |

|||

: 妹・シゲ(1901年 - 1987年) |

|||

: 紫波郡日詰町の関家から嫁ぐ。関家は富裕で碁・将棋・琴・三味線など芸事が好きだったが、キンは質実剛健な性格だった。賢治の弟の清六は、賢治の童話や詩に現れた一面はキンの持っていた芸術的素質から来たものが多いようだと述べている{{sfn|山下|2008|pp=16-17}}。 |

|||

: 弟・清六(1904年 - 2001年) |

|||

; 父・政次郎(まさじろう) |

|||

: 妹・クニ(1907年 - 1981年) |

|||

: [[1874年]]2月23日生 - [[1957年]]12月1日没 |

|||

: 喜助から受け継いだ家業を盛り立て、「宮澤商店」を栄えさせる。仏教に関心が深く、自費で「花巻仏教会」を作って地元の人たちに毎年仏教講習会を催した。また民生委員、調停委員を長くつとめ、800件もの紛争をまとめた功績で[[藍綬褒章]]を受賞している{{sfn|堀尾|1991|p=18}}。「自分は仏教を知らなかったら[[三井財閥|三井]]・[[三菱財閥|三菱]]くらいの財産を作れただろう」と語っていたという{{sfn|千葉|2014|p=25}}。 |

|||

; 母・イチ(旧姓・宮澤) |

|||

: [[1877年]]1月15日生 - [[1963年]]6月30日没 |

|||

: イチの実家の宮澤家も藤井将監の子孫で、イチの父善治の店は「宮善」と呼ばれ、雑貨商などで巨万の富を築き、花巻銀行、[[花巻温泉]]、[[岩手軽便鉄道]]などの設立に尽力した{{sfn|作家読本|1989|p=13}}{{refnest|group="注釈"|実際は「尽力」というより「協力」といったほうが正確である。花巻銀行は善治が役員に招かれただけ、岩手軽便鉄道も株主として協力した程度という{{sfn|山下|2008|p=33-34}}。}}。慈愛に満ちた人柄で幼い賢治に添い寝しながら「ひとというものは、ひとのために、何かしてあげるために生まれてきたのス」と言い聞かせていたという{{sfn|千葉|2014|pp=36-37}}。 |

|||

; 妹・トシ |

|||

: [[1898年]]11月5日生 - [[1922年]]11月27日没 |

|||

: 子供のころから成績優秀で、岩手県立花巻高等女学校でも4年間首席、卒業式では総代として答辞を務める。卒業後東京の[[日本女子大学|日本女子大学校]]家政学部予科に入学する。女学校卒業前に音楽教師との恋の噂の記事が地元の新聞に掲載されたことに傷つき、実家を離れる進学が許可されたのではないかといわれる{{sfn|山下|2008|pp=68-69}}。女子大卒業前に入院するが、卒業を認められる。体調が回復してから母校の花巻女学校教諭心得として英語と家事を担当するが、翌年喀血、以後療養生活を送る{{sfn|作家読本|1989|p=85}}。1922年11月27日午後8時30分死去{{sfn|作家読本|1989|p=88}}。享年24歳。 |

|||

; 妹・シゲ |

|||

: [[1901年]]6月18日生 - [[1987年]]9月20日没 |

|||

; 弟・[[宮澤清六|清六]] |

|||

: [[1904年]]4月1日生 - [[2001年]]6月12日没 |

|||

: 賢治に代わって家業を継ぎ、建築材料の卸し小売りやモーター・ラジオを扱う「宮沢商会」を開業、賢治が嫌っていた古着商からの転換を果たす{{sfn|作家読本|1989|p=136}}。賢治亡き後は、託された原稿の出版に奔走、全集や研究書の編纂に関わった{{sfn|山下|2008|pp=34-35}}。 |

|||

; 妹・クニ |

|||

: [[1907年]]3月4日生 - [[1981年]]1月12日没 |

|||

== 略年譜 == |

== 略年譜 == |

||

[[ファイル:miyazawa5733.jpg|thumb|150px|宮沢賢治歌碑([[比叡山延暦寺]])]] |

|||

* [[1896年]](明治29年) |

* [[1896年]](明治29年) |

||

** 8月27日 - 岩手県稗貫郡花巻町大字里川口第一二地割字川口町 |

** 8月27日 - 岩手県稗貫郡里川口村川口町303番地(のち花巻町大字里川口第一二地割字川口町295番地、現・花巻市豊沢町4丁目11番地)にて、父政次郎、母イチの長男として生まれる。 |

||

* [[1903年]](明治36年) |

* [[1903年]](明治36年) |

||

** 4月 - 花巻川口尋常高等小学校に入学。 |

** 4月 - 花巻川口尋常高等小学校に入学。 |

||

* [[1909年]](明治42年) |

* [[1909年]](明治42年) |

||

** 4月 - |

** 4月 - 岩手県立盛岡中学校(現・[[盛岡第一高等学校]])に入学、寄宿舎「自彊(じきょう)寮」に入寮。 |

||

* [[1914年]](大正3年) |

* [[1914年]](大正3年) |

||

** 盛岡中学校卒業 |

** 3月 - 盛岡中学校卒業。 |

||

** 4月 - 肥厚性鼻炎で岩手病院で入院手術。手術後も発熱が続き5月末まで入院。 |

|||

**退院後、家の手伝いをしていたが、進学を許され、受験勉強に励む。 |

|||

* [[1915年]](大正4年) |

* [[1915年]](大正4年) |

||

** 4月 - 盛岡高等農林学校(現・[[岩手大学]]農学部)に首席で進学。 |

** 4月 - 盛岡高等農林学校(現・[[岩手大学]]農学部)に首席で進学、寄宿舎「自啓寮」に入寮。 |

||

* [[1916年]](大正5年) |

* [[1916年]](大正5年) |

||

** 農学第2部(農芸化学専攻)でただ一人の特待生に選ばれ |

** 3月 - 農学第2部(農芸化学専攻)でただ一人の特待生に選ばれ、授業料免除。 |

||

* [[1917年]](大正6年) |

* [[1917年]](大正6年) |

||

** 同 |

** 7月 - 同じ学校の保阪嘉内らと同人誌『アザリア』創刊。短歌などを発表。 |

||

* [[1918年]](大正7年) |

* [[1918年]](大正7年) |

||

** 3月13日 - 保阪嘉内が除籍処分。 |

|||

** 盛岡高等農林学校を卒業。研究生として引き続き在籍。 |

|||

** 3月15日 - 盛岡高等農林学校を卒業。研究生として引き続き在籍、稗貫郡の土性調査を行う。 |

|||

** 徴兵検査で第二乙種合格。肋膜炎と診断される。 |

|||

** 4月28日 - 徴兵検査で第二乙種合格、兵役免除。 |

|||

** 年末、妹のトシが東京の病院に入院、母と上京して看病する。 |

|||

** 6月30日 - 肋膜炎と診断され、土性調査終了次第、退学を希望。 |

|||

** 12月26日 - 妹のトシが肺炎で東京の病院に入院、母と上京して看病する。 |

|||

* [[1919年]](大正8年) |

* [[1919年]](大正8年) |

||

** トシ退院、岩手に戻る。 |

|||

** 萩原朔太郎の詩集『月に吠える』に出会う。 |

** 萩原朔太郎の詩集『月に吠える』に出会う。 |

||

** 東京で人造宝石の製造販売事業を計画するが、父の反対にあう。 |

** 東京で人造宝石の製造販売事業を計画するが、父の反対にあう。 |

||

** 3月3日 - トシ退院、岩手に戻る。家業を手伝う。 |

|||

* [[1920年]](大正9年) |

* [[1920年]](大正9年) |

||

** 研究生を卒業。 |

** 5月20日 - 研究生を卒業。 |

||

** 10月 - 国柱会に入信。父に改宗をせまる。 |

** 10月 - 国柱会に入信。父に改宗をせまる。 |

||

* [[1921年]](大正10年) |

* [[1921年]](大正10年) |

||

** 1月23日 - 上京、国柱会本部を訪問。本郷菊坂町に下宿、働きながら多くの童話を執筆。トシ病気のため帰郷。 |

** 1月23日 - 上京、国柱会本部を訪問。本郷菊坂町に下宿、働きながら多くの童話を執筆。 |

||

** 8月 - トシ病気のため帰郷。 |

|||

** |

** 12月3日 - 稗貫農学校(のちの[[岩手県立花巻農業高等学校|花巻農学校]])教師となる。 |

||

* [[1922年]](大正11年) |

* [[1922年]](大正11年) |

||

** 1月 - 雑誌「愛国婦人」12月号、1月号に『雪渡り』発表。 |

|||

** 11月27日 - トシ、病死。 |

** 11月27日 - トシ、病死。 |

||

* [[1924年]](大正13年) |

* [[1924年]](大正13年) |

||

** 4月 - 詩集『春と修羅』を自費出版。 |

** 4月20日 - 詩集『春と修羅』を自費出版。 |

||

** 12月 - 童話集『注文の多い料理店』を刊行。 |

** 12月1日 - 童話集『注文の多い料理店』を刊行。 |

||

* [[1925年]](大正14年) |

|||

** 7月 - 詩人の草野心平の同人誌「銅鑼」に参加。作品を発表。 |

|||

* [[1926年]](大正15年) |

* [[1926年]](大正15年) |

||

** 3月 - 花巻農学校を依願退職。 |

** 3月31日 - 花巻農学校を依願退職。 |

||

** 花巻町下根子桜の別宅にて独居自炊。私塾「羅須地人協会」を設立。 |

** 4月 - 花巻町下根子桜の別宅にて独居自炊。私塾「羅須地人協会」を設立。 |

||

** 12月2日 - 上京。セロ、タイプライター、オルガン、エスペラント語を習う。年末帰花。 |

|||

* [[1927年]](昭和2年) |

* [[1927年]](昭和2年) |

||

** 警察の聴取を受け |

** 2月1日 - 岩手日報夕刊で賢治の活動が紹介されるが、社会主義教育と疑われ警察の聴取を受ける。以後羅須地人協会の集会は不定期になった。 |

||

* [[1928年]](昭和3年) |

* [[1928年]](昭和3年) |

||

** 6月 - 農業指導のため伊豆大島の伊藤七雄を訪問。 |

** 6月 - 農業指導のため伊豆大島の伊藤七雄を訪問。 |

||

** 過労で倒れ、 |

** 8月10日 - 過労で倒れ、両側肺湿潤と診断される。実家に戻り療養。 |

||

* [[1930年]](昭和5年) |

|||

** 5月 - 東北砕石工場主の鈴木東蔵の訪問を受ける。 |

|||

* [[1931年]](昭和6年) |

* [[1931年]](昭和6年) |

||

** 体調回復し、東北砕石工場技師とな |

** 2月21日 - 体調回復し、東北砕石工場技師となる。石灰肥料の宣伝販売を担当。 |

||

** 9月 - 上京中に倒れ、 |

** 9月20日 - 商品売り込みのため上京中に発熱で倒れ、旅館で家族に遺書を書く。 |

||

** 9月28日 - 花巻に帰り、再び療養生活を送る。 |

|||

** 11月 - 手帳に『雨ニモマケズ』を書く。 |

|||

* [[1932年]](昭和7年) |

|||

** 3月 - 「児童文学」第二冊に『グスコーブドリの伝記』発表。 |

|||

* [[1933年]](昭和8年) |

* [[1933年]](昭和8年) |

||

** 9月21日 - 急性肺炎のため死去。戒名「真金院三不日賢善男子」。 |

** 9月21日 - 急性肺炎のため死去。戒名「真金院三不日賢善男子」。 |

||

| 187行目: | 236行目: | ||

* 『[[グスコーブドリの伝記]]』※ |

* 『[[グスコーブドリの伝記]]』※ |

||

賢治が自作の童話の題名を列記したメモが多数残っている(自選の作品集を構想していたとも言われている)が、そのうちの数点で、上記の4作品が「少年小説」あるいは「長篇」として一括りにされている。 |

賢治が自作の童話の題名を列記したメモが多数残っている(自選の作品集を構想していたとも言われている)が、そのうちの数点で、上記の4作品が「少年小説」あるいは「長篇」として一括りにされている。 |

||

{{colbegin|2}} |

|||

*童話集『[[注文の多い料理店]]』※所収 |

*童話集『[[注文の多い料理店]]』※所収 |

||

** 『[[どんぐりと山猫]]』※ |

** 『[[どんぐりと山猫]]』※ |

||

| 198行目: | 246行目: | ||

** 『[[月夜のでんしんばしら]]』※ |

** 『[[月夜のでんしんばしら]]』※ |

||

** 『[[鹿踊りのはじまり]]』※ |

** 『[[鹿踊りのはじまり]]』※ |

||

* 『[[蛙のゴム靴]]』 |

|||

* 『[[蜘蛛となめくぢと狸]]<ref>のちに推敲後『洞熊学校を卒業した三人』と改題(「校本宮沢賢治全集 第7巻」(筑摩書房)より</ref>』 |

|||

* 『[[貝の火]]』 |

* 『[[貝の火]]』 |

||

* 『[[よだかの星]]』 |

* 『[[よだかの星]]』 |

||

| 225行目: | 275行目: | ||

* 『[[祭の晩]]』 |

* 『[[祭の晩]]』 |

||

* 『[[税務署長の冒険]]』 - [[久世番子]]によると、モデルは[[1923年]](大正12年)6月、岩手県[[和賀郡]]湯田村(現・[[西和賀町]])で[[密造酒]]摘発中の花巻税務署税務官を村人が暴行した事件である<ref>{{Cite|和書|author=久世番子|title=よちよち文藝部|publisher=[[文芸春秋]]|date=2012-10|pages=98|isbn=978-4-16-375750-6|ncid=BB10774414}}</ref>。 |

* 『[[税務署長の冒険]]』 - [[久世番子]]によると、モデルは[[1923年]](大正12年)6月、岩手県[[和賀郡]]湯田村(現・[[西和賀町]])で[[密造酒]]摘発中の花巻税務署税務官を村人が暴行した事件である<ref>{{Cite|和書|author=久世番子|title=よちよち文藝部|publisher=[[文芸春秋]]|date=2012-10|pages=98|isbn=978-4-16-375750-6|ncid=BB10774414}}</ref>。 |

||

{{colend|2}} |

|||

=== 詩 === |

=== 詩 === |

||

題名が〔〕で括られているものは、原稿の最終形が無題のため、冒頭の1行を題名の代わりにしているものである。また、題名の前の漢数字は、賢治が原稿に記載していた作品番号である。 |

題名が〔〕で括られているものは、原稿の最終形が無題のため、冒頭の1行を題名の代わりにしているものである。また、題名の前の漢数字は、賢治が原稿に記載していた作品番号である。 |

||

| 296行目: | 346行目: | ||

* 『[[羅須地人協会#農民芸術概論綱要|農民芸術概論綱要]]』 |

* 『[[羅須地人協会#農民芸術概論綱要|農民芸術概論綱要]]』 |

||

* 『竜と詩人』 |

* 『竜と詩人』 |

||

=== 全集 === |

|||

* 『宮沢賢治全集』文圃堂(1934年 - 1935年)全3巻 |

|||

* 『宮沢賢治全集』十字屋書店(1939年 - 1944年)全6巻別巻1 |

|||

** 1・2・3巻目は、文圃堂版全集の紙型を引き継ぎ作成。 |

|||

* 『宮沢賢治全集』筑摩書房(1956年 - 1958年)全11巻別巻1 |

|||

* 『宮沢賢治全集』筑摩書房(1967年 - 1969年)全12巻別巻1 |

|||

* 『校本 宮沢賢治全集』筑摩書房(1973年 - 1977年)全14巻(全15冊) |

|||

* 『新修 宮沢賢治全集』筑摩書房(1979年 - 1980年)全16巻別巻1 |

|||

** 『校本』版を基に、普及版で編さんされた全集。 |

|||

* 『【新】校本宮澤賢治全集』筑摩書房(1995年 - 2009年)全16巻別巻1(全19冊) |

|||

== 映像作品 == |

== 映像作品 == |

||

| 365行目: | 425行目: | ||

{{Reflist|group="注釈"}} |

{{Reflist|group="注釈"}} |

||

=== 出典 === |

=== 出典 === |

||

{{Reflist| |

{{Reflist|3}} |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*{{ |

*{{Citation|和書|last1=堀尾|first1=青史|authorlink1=堀尾青史|date=1991|title=年譜宮沢賢治伝|publisher=中央公論社|series=中公文庫|isbn=4122017823}} |

||

*{{ |

*{{Citation |和書 |editor=山内修 |date=1989 |title=年表作家読本 宮沢賢治 |publisher=河出書房新社|ref={{SfnRef|作家読本|1989}}}} |

||

*{{Citation |和書 |last=千葉|first=一幹 |date=2014 |title=宮沢賢治 すべてのさいはひをかけてねがふ |publisher=ミネルヴァ書房 }} |

|||

*{{Cite|和書|author=宮沢清六|title=兄のトランク|publisher=筑摩書房|date=1987-09|isbn=4480812466|ncid=BN01869762|ref=宮沢 1987}} |

|||

*{{Citation |和書 |last=山下|first=聖美 |date=2008 |title=宮沢賢治のちから |publisher=新潮社|series= 新潮選書}} |

|||

*論文[http://www.konan-wu.ac.jp/~nobutoki/papers/kenjiellis.html 「宮沢賢治とハヴロック・エリス」]信時哲郎、神戸山手大学環境文化研究所紀要、2002年 |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| 384行目: | 446行目: | ||

* [http://joshua007.digi2.jp/kenji.htm それからの宮沢賢治館] - ジョヴァンニ安東サイト内の宮沢賢治特集 |

* [http://joshua007.digi2.jp/kenji.htm それからの宮沢賢治館] - ジョヴァンニ安東サイト内の宮沢賢治特集 |

||

{{ |

{{宮沢賢治}} |

||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

2016年11月16日 (水) 18:23時点における版

| 宮沢 賢治 (みやざわ けんじ) | |

|---|---|

| |

| 誕生 |

宮澤 賢治 1896年8月27日 (現花巻市) |

| 死没 |

1933年9月21日(37歳没) (現・花巻市) |

| 職業 | 詩人・童話作家 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |

|

| 最終学歴 |

盛岡高等農林学校(農学得業士)[1] (現・岩手大学農学部) |

| 活動期間 | 1918年 - 1933年 |

| ジャンル |

詩 童話 |

| 主題 | 詩・童話・短編小説 |

| 文学活動 | 理想主義[2] |

| 代表作 |

『注文の多い料理店』(1924年) 「雨ニモマケズ」(1931年) 「銀河鉄道の夜」(未定稿) 『風の又三郎』(1934年) |

| デビュー作 | 『春と修羅』(1924年) |

| 親族 | 宮澤清六(実弟) |

|

影響を与えたもの

| |

宮沢 賢治(みやざわ けんじ、正字: 宮澤 賢治、1896年8月27日 - 1933年9月21日)は、日本の詩人、童話作家。

仏教(法華経)信仰と農民生活に根ざした創作を行い、創作作品中に登場する架空の理想郷に、岩手をモチーフとしてイーハトーブ(Ihatov、イーハトヴあるいはイーハトーヴォ(Ihatovo)等とも)と名付けたことで知られる。生前彼の作品はほとんど一般には知られず無名に近かったが、没後草野心平らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に高まり国民的作家となっていった。

経歴

幼少期

1896年(明治29年)8月27日、父宮澤政次郎と母イチの長男として生まれる。戸籍上の誕生日は8月1日で生前の賢治も履歴書に1日と書いているが、27日と推定されている[注釈 1] 。イチの実家、鍛冶町の宮澤善治家で出生したが、5日後の8月31日、秋田県東部を震源とする陸羽地震が発生。母・イチは賢治を収容したえじこ(乳幼児を入れ守る籠)を両手でかかえながら上体をおおって念仏を唱えていたという[4]。政次郎は仕事で旅行中だったため、政次郎の弟の治三郎が「賢治」と名付けた[3]。3歳のころ、婚家から出戻っていた父の姉のヤギが「正信偈」「白骨の御文章」を唱えるのを聞き覚え、一緒に仏前で暗唱していたという[5]。1902年(明治35年)赤痢で2週間入院。賢治を看病した政次郎も感染、大腸カタルを起こし一生胃腸が弱くなった[6][7]。 1903年(明治36年)花巻川口尋常小学校(2年後花城尋常小学校に改名)に入学。成績は優秀で6年間全科目甲だった。3年と4年を担任した八木英三は生徒たちに『未だ見ぬ親(五来素川の翻案マロの『家なき子』)』『海に塩のあるわけ(民話「海の水はなぜ辛い」)』などの童話を話して聞かせ、賢治に大いに影響を与えた[8]。のちに賢治は八木と再会したとき「私の童話や童謡の思想の根幹は、尋常科の三年と四年ごろにできたものです」と語っている[9]。鉱物採集、昆虫の標本づくりに熱中するようになり、11歳のころ家族から「石コ賢さん」とあだ名をつけられる[10]。父の主催する花巻仏教会の夏季講習会にも参加、招いた講師の暁烏敏の世話係もした[11]。

1909年(明治42年)4月、岩手県立盛岡中学校(現・盛岡第一高等学校)に入学。寄宿舎「自彊(じきょう)寮」に入寮。祖父の喜助は商人の息子で跡継ぎの賢治に学問は不要という考えで、父の政次郎が説得して進学させた。家業の古着屋を嫌っていた賢治は将来を悲観し、成績は落ち込んでゆく[12]。鉱物採集や星座に熱中、岩手山、南昌山、鞍掛山など盛岡近在の山を歩き、大量の岩石標本を集めた[13]。3年生のころから石川啄木の影響を受けた短歌を制作[14]。1913年(大正2年)、4年生の時、二学期から交代した新しい舎監に生徒たちが夜中足を踏み鳴らすなどの嫌がらせを行ったため、4、5年生全員が退寮させられるという事件が発生。賢治は盛岡市北山の清養院に下宿する[15]。 1914年(大正3年)3月、盛岡中学卒業。4月、盛岡市岩手病院に入院、肥厚性鼻炎の手術を受ける。術後も熱が下がらず発疹チフスの疑いで5月末まで入院。この時看病に当たった政次郎も感染して入院。自分の看病で2度も倒れた父に賢治はのちまでも負い目を感じていたという。入院中出会った岩手病院の看護婦に思いを寄せ、退院後両親に結婚したいと申し出たが「若すぎる」という理由で反対される[16][17]。政次郎は「あれはひどく早成なところがあって、困ったんじゃ…」と困惑した[16]。実家で店番や養蚕の手伝いで鬱々とした日々を過ごす賢治を見かねた政次郎は盛岡高等農林学校への進学を認める。賢治は今までと打って変わって受験のため猛勉強に励んだ[18]。同時期に、島地大等訳『漢和対照 妙法蓮華経』を読み、その中の「如来寿量品」に体が震えるほどの感銘を受ける[19][20][注釈 2]。

盛岡高等農林学校、国柱会

1915年(大正4年)4月、盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)に首席で入学、寄宿舎「自啓寮」に入寮。16日の入学宣誓式では総代として誓文を朗読[22]。翌年、特待生に選ばれ授業料を免除される[23][24]。このころ毎朝法華経の読経をしていた。寮で同室になった1年後輩の保阪嘉内と親しくなる。保阪は農村改良を志向して進学しており、のちの賢治の羅須地人協会の構想にも影響を与えたといわれる[25]。1917年(大正6年)7月、保阪、小菅健吉、河本義行(河本緑石)らと同人誌「アザリア」発行。賢治は短歌や短編を寄稿。1918年(大正7年)、卒業を控えた賢治に父の政次郎は研究生として農学校に残り、徴兵検査を延期することを勧めるが、賢治は得業論文『腐植質中ノ無機成分ノ植物ニ対スル価値』[1]を提出し、検査延期を拒否。化学工業方面に進みたかった賢治は研究生の土性調査に意欲がなく、検査延期は自分の倫理観が許さなかった[26]。3月13日、保阪嘉内が「アザリア」に発表した作品が原因で除籍処分となる。賢治は教授会に抗議したが通らなかった[25]。15日、農学校を卒業、研究生として残り、稗貫郡の土性調査にあたる[27]。賢治は誠心誠意この仕事に打ち込み、休ませてもらった家には法華経の印刷物を置いていった[28]。またこのころから5年間菜食生活をする[29]。4月28日、徴兵検査を受けて第二乙種合格となり、兵役免除[25]。6月30日、岩手病院で肋膜炎の診断を受け、山歩きを止められたため、退学を申し出たが土性調査は9月まで続け報告書を提出した[30]。7月4日花巻に帰省する際、見送りにきた河本義行に「私の命もあと十五年はありません」と語ったという[31]。8月『蜘蛛となめくじと狸』『双子の星』を執筆、家族に朗読している[32]。

12月26日、東京に進学したトシが東京帝国大学医学部附属病院小石川分院に入院したとの知らせが入り、母のイチと上京。病院の近くの旅館「雲台館」に泊まり、翌1919年(大正8年)3月3日まで(イチは1月15日まで)看病する[32]。トシは当初チフスの疑いだったが発熱が続き肺炎と診断される[33]。翌年1月になると病状も落ち着き、賢治は図書館に通ったり、将来の仕事について考え始める。また国柱会館で田中智学の講演を聞き、盛中同級生の阿部孝(当時東京帝大文学部在学、後に高知大学学長)から萩原朔太郎の『月に吠える』を借りる[34]。父の政次郎に、東京に移住し、宝石の研磨や人造宝石の製造などの事業をはじめて家業の転換をはかる計画を手紙で書き送るが、政次郎は実現性の乏しい仕事に反対[35]。3月3日、退院したトシと帰花。嫌いな家業を手伝う生活がはじまる。賢治が東京で仕入れた「便利瓦(布にアスファルトのようなものを塗ったトタン板の代用品)」が良く売れ、賢治はその儲けでレコードや浮世絵を購入した[36]。1920年(大正9年)5月、農林学校研究生を卒業。助教授に推薦されたが、父子ともに実業に進む考えであったため辞退する[37]。田中智学著『本化妙宗式目講義録』全5巻を読破、国柱会に入信。法華信仰を強め、寒修行として花巻町内を太鼓を叩き題目を唱えながら歩く[38][39]。また浄土真宗の門徒である父を折伏しようと激しい口論を繰り返した[40][41]。

家出上京、農学校教員へ

1921年(大正10年)1月23日夕方、東京行きの汽車に乗り家出。翌朝上野駅に到着。鶯谷の国柱会館を訪ね、「下足番でもビラ張りでもする」と頼みこむが、応対した高知尾智耀になだめられ、父の知人の小林六太郎家に身を寄せる[42]。本郷菊坂町に下宿し、東大赤門前の謄写版印刷所「文信社」に勤める[注釈 3]。高知尾の勧めで「法華文学」の創作に取り組む[注釈 4]。1か月に三千枚もの原稿を書いたという。食事はじゃがいもと豆腐と油揚げで、夜は国柱会館の講話を聞き、昼間の街頭布教にも参加した[44]。保阪嘉内にはたびたび入信を勧める手紙を送った。心配した父の政次郎が小切手を送ったが送り返した[43]。4月、政次郎と伊勢、比叡山、奈良を旅する。政次郎は法華経と国柱会への固執を見直させようとしたが賢治の心は変わらなかった[45]。7月、保阪と決裂、以後疎遠になる。8月中旬、「トシビョウキスグカエレ」の電報を受け取り、原稿をトランクに詰めて花巻に戻る[46]。家族には原稿を「童子(わらし)こさえるかわりに書いたのだもや」と語ったという[47]。

12月3日、稗貫郡立稗貫農学校(翌年岩手県立花巻農学校に改称)教諭となる。地元では「桑っこ大学」と呼ばれた小さな学校だった[48]。雑誌「愛国婦人」12月号と翌年1922年(大正11年)1月号に『雪渡り』掲載。この時の原稿料5円が生前唯一の原稿料という[49]。農学校の給料80円はレコード、書籍の購入、飲食などにあてた。下宿代として家に20円入れていたが、それもなにかと理屈をつけてまきあげる。それでも3日ももてばいいほうで、本屋でツケで買った上、現金を借りることもあった。同僚の奥寺五郎(1924年死去)が結核になると毎月30円送っている[50]。また花巻高等女学校の音楽教師藤原嘉藤治と親交を結び、レコード鑑賞や飲食を楽しんだ[51]。

1922年(大正11年)11月27日、結核で病臥中のトシの容態が急変、午後8時30分死去。賢治は押入れに顔を入れて「とし子、とし子」と号泣[52]、亡骸の乱れた髪を火箸で梳いた[53]。『永訣の朝』『松の針』『無声慟哭』を書く。29日の葬儀は真宗大谷派の寺で行われたため賢治は出席せず、出棺のときあらわれて棺を担ぎ、持参した丸い缶にトシの遺骨半分を入れた。この遺骨はのちに国柱会本部に納めた[54]。それから賢治は半年間詩作をしなかった[55]。1923年(大正12年)7月、農学校生徒の就職依頼で樺太旅行。『青森挽歌』『樺太挽歌』などトシを思う詩を書く[56]。

詩集と童話出版

1924年(大正13年)4月20日、心象スケッチ『春と修羅』刊行。花巻の吉田印刷所に持ち込み1000部を自費出版、定価2円40銭。発行所の名義は東京の関根書店になっている。東京での配本を関根喜太郎という人物に頼み500部委託したが、関根はゾッキ本として流してしまい、古本屋で50銭で売られたという[57][58]。本は売れず、賢治もほとんど寄贈してしまったが、7月にダダイストの辻潤が読売新聞で紹介。詩人の佐藤惣之助も雑誌「日本詩人」12号で若い詩人に「宮沢君のようなオリジナリティーを持つよう」と例にあげた[59]。中原中也は夜店で5銭で売っていた『春と修羅』のゾッキ本を買い集め、知人に配っている[60]。同年12月1日、イーハトヴ童話『注文の多い料理店』刊行。定価1円60銭。盛高の後輩で農薬のパンフレットを作っていた近森善一と及川四郎が賢治の原稿を見て刊行を計画、出版費用の工面に苦労しながら東京で印刷製本、出版社「光源社」の名義で1000部作ったが全く売れず、賢治は父親から300円借りて200部買い取った[61][62]。翌年1月、『赤い鳥』に『注文の多い料理店』の一頁広告掲載。鈴木三重吉の厚意で無料だった[60]。7月、詩人の草野心平の同人誌「銅鑼」に参加する。11月23日、花巻の北上川小船渡に東北帝国大学地質古生物教室の早坂一郎教授を案内、賢治が採集したしたバタグルミ(クルミの古種)化石の学術調査に協力。この場所を賢治は「イギリス海岸」と名付けていた[63]。

羅須地人協会

1926年(大正15年)3月31日、花巻農学校を依願退職。弟宛ての手紙では校長の転任に伴って義理でやめると書いている[64]が、前年4月13日杉山芳松宛ての手紙では「来春はやめてもう本統の百姓になります」と辞職の決意をしている[63]。4月、実家を出て、かつてトシが療養生活をしていた下根子桜の別宅に移り、改装して、周囲を開墾し畑と花壇を作った。ここで白菜、とうもろこし、トマト、セロリ、アスパラガスなどを栽培、チューリップやヒアシンスを咲かせた。賢治は野菜をリヤカーで売り歩いたが、当時の農民にはリヤカーは高級品で、賢治の農業は金持ちの道楽とみられてしまう[65]。野菜を勝手に持っていかれても笑って許していた。農村の水路修理などの共同作業も参加せず金を包んですませている[66]。また畑の白菜を全て盗まれるといういやがらせにあった話を詩に残している[67]。「羅須地人協会」として農学校の卒業生や近在の篤農家を集め、農業や肥料の講習、レコードコンサートや音楽楽団の練習をはじめた。6月『農民芸術概論綱要』起稿[68]。「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」として農民芸術の実践を試みた。 また肥料設計事務所を開設、無料で肥料計算の相談にのった。この様子は「それでは計算いたしませう」という詩に書かれている[69]。 12月2日、上京。タイプライター、セロ、オルガン、エスペラント語を習い、観劇をする。資金は父親頼みだった。18日、高村光太郎を訪ねている。年末帰花[70]。 1927年(昭和2年)2月1日 、 岩手日報夕刊二面で「農村文化の創造に努む/花巻の青年有志が/地人協会を組織し/自然生活に立ち返る」の見出しで賢治の活動が紹介される。これが社会主義教育と疑われ花巻警察の聴取を受ける。以後羅須地人協会の集会は不定期になり、オーケストラも一時解散した[71]。

このころ、小学校教員の高瀬露という女性が協会にしばしば通ってくるようになる。高瀬は賢治の身の回りの世話をしようとしたが、賢治は居留守を使ったり、顔に灰を塗って出てくるなどして彼女の厚意を避けようとした。協会に人が集まった時、高瀬はカレーライスを作ってもてなしたが、賢治は「私には食べる資格がありません」と拒否。怒った高瀬はオルガンを激しく引き鳴らした[72]。その後彼女は賢治の悪口を言ってまわるようになったが、父の政次郎は「はじめて女のひとにあったとき、おまえは甘い言葉をかけ白い歯を出して笑ったろう」と賢治の態度を叱った[73]。

1928年(昭和3年)6月 、胆沢郡水沢町(水沢市)の豪家出身で、伊豆大島に住む伊藤七雄を訪問。伊藤は結核療養のため大島に移り、ここに園芸学校を建設するにあたって賢治の助言を得るため相談していた(1931年伊藤の死去に伴い学校は消滅した)[74]。この訪問は伊藤の妹・チヱとの見合いの意味もあったが、チヱの回想によれば賢治は結婚について全く眼中にない様子だったという[75]。しかし1931年森荘已池を訪ねた賢治は「伊藤さんと結婚するかもしれません」と話している[76]。

肥料相談や稲作指導に奔走していたが、8月10日、高熱で倒れ、花巻病院で両側肺湿潤との診断を受ける。以後実家で病臥生活となる[77][78]。

東北砕石工場技師、死

1930年(昭和5年)、体調が回復に向かい、文語詩の制作をはじめる[79]。5月、東磐井郡陸中松駅前の東北砕石工場主の鈴木東蔵が来訪。鈴木は石灰岩とカリ肥料を加えた安価な合成肥料の販売を計画しており、賢治も賛同する[80]。 1931年(昭和6年)2月21日、東北砕石工場花巻出張所が開設。父の政次郎は病弱な賢治を外に出すのを心配し、工場に融資をおこなって花巻に出張所を作り、仕事をさせようとの考えだった[81]。しかし技師となった賢治は製品の改造・広告文の起草・製品の注文取り・販売などで東奔西走する[82]。農閑期、石灰は売れなくなる。そこで賢治は石灰を壁材料に転用することを考え、9月19日、40キロもの製品見本を鞄に詰めて上京する。翌20日、神田駿河台の旅館「八幡館」に泊まるが高熱で倒れ、死を覚悟して、家族に遺書を書く[83]。27日、最期の別れのつもりで父親に電話をかける。政次郎は東京の小林六太郎に頼み、翌日賢治は花巻に戻った。すぐ病臥生活となる。11月、手帳に『雨ニモマケズ』を書く。[84]。

1932年(昭和7年)3月、「児童文学」第二冊に『グスコーブドリの伝記』発表。挿絵は棟方志功[注釈 5]。病床では文語詩の制作や過去の作品の推敲に取り組む[86]。前年冬から医者にもかからず、薬はビール酵母と竹の皮を煎じたものを飲むだけだった[87][88]。

1933年(昭和8年)9月17日から19日まで鳥谷ヶ崎(とやがさき)神社のお祭りが行われ、賢治は門口に椅子を出して座り神輿や山車を見物した。翌日の朝、昨夜賢治が門口にいるのを見た農民が相談に来た。話をしたあと賢治は呼吸が苦しくなり、往診した医者から急性肺炎のきざしと診断される。その夜、別の農民が稲作や肥料の相談にやってくる。賢治は着物を着換え1時間ほど丁寧に相談にのったあと、すぐ二階の病室に運ばれた。心配した清六がつきそって一緒に寝たが、賢治は「この原稿はみなおまえにやるから、もし小さな本屋からでも出したいところがあったら出してもいい」と話した[89]。 9月21日 、午前11時半、突然「南無妙法蓮華経」と唱題する声が聞こえたので家族が急いで二階の病室に行ってみると、賢治は喀血し真っ青な顔になっていた。政次郎が「何か言っておくことはないか」と尋ねると、賢治は「国訳の妙法蓮華経を一千部つくってください」「私の一生の仕事はこのお経をあなたの御手許に届け、そしてあなたが仏さまの心に触れてあなたが一番よい正しい道に入られますようにということを書いておいてください」と語った。政次郎が「おまえもなかなかえらい」と答えて階下に降りると、賢治は清六に「おれもとうとうおとうさんにほめられたものな」と言った。病室に残ったイチが賢治に水を飲ませ、体を拭いてやると「ああいい気持ちだ」と繰り返し、午後1時半、呼吸が変わり潮がひくように息を引き取った。享年37歳[89][90]。葬儀は宮沢家の菩提寺で営まれたが、18年後の1951年(昭和26年)宮沢家は日蓮宗に改宗し、墓所は花巻市の身照寺に移された。また国柱会から法名「真金院三不日賢善男子」が送られた。江戸川区の国柱会には賢治の遺骨の一部が納められている[91]。

作品と評価

生前に刊行された唯一の詩集として『春と修羅』、同じく童話集として『注文の多い料理店』がある。また、生前に雑誌や新聞に投稿・寄稿した作品も少ないながら存在する(『やまなし』『グスコーブドリの伝記』など)。ただし、賢治が受け取った原稿料は、雑誌『愛国婦人』に投稿した童話『雪渡り』で得た5円だけであったといわれる。

しかし生前から注目されていた経緯もあり、死の直後から、主に草野心平の尽力により多数の作品が刊行された。最初の全集は(作品全体からは一部の収録ではあるものの)早くも死去の翌年に野々上慶一が営んでいた文圃堂より刊行され、続いて文圃堂から紙型を買い取った十字屋書店が、それに増補する形で1939年から1944年にかけて出版した。戦時下、『雨ニモマケズ』は滅私奉公的に受け取られ、求道者としての賢治像ができあがった[92]。戦後は筑摩書房から(文庫判も含め)数次にわたり刊行されている(#作品一覧参照)。戦後は賢治の生き方や作品にみられるヒューマニズムを聖化する一方、反動としての批判、『雨ニモマケズ』論争が行われるなど再評価の動きもあらわれた。

賢治の作品は、一旦完成したあとも次から次へ書き換えられて全く別の作品になってしまうことがある。これは雑誌に発表された作品でも同様で、変化そのものがひとつの作品と言える。『農民芸術概論綱要』においても「永久の未完成これ完成である」という記述がある[93]。多くの作品が死後に未定稿のまま残されたこともあり、作品によっては何度も修正した跡が残されていて、全集の編集者が判読に苦労するケースも少なくなかった。そうした背景から原稿の徹底した調査に基づき、逐次形態を全て明らかにする『校本 宮澤賢治全集』(筑摩書房、1973~77年)が刊行され、作品内容の整理が図られた。これ以後、文学研究の対象として、賢治とその作品を論評する動きが増え、精神医学・地学・物理学など他の領域や時代背景を踏まえた論考も多くなった[94]。

草稿調査によって、賢治の遺稿はほぼ調べ尽くされたと見られていたが、生家の土蔵から未発表の詩の草稿1枚(地形図の裏に書かれたもの)が発見されたことが2009年4月に公表され、『新校本 宮澤賢治全集』別巻(筑摩書房)に収録された[95]。

広く作品世界を覆っているのは、作者自らの裕福な出自と、郷土の農民の悲惨な境遇との対比が生んだ贖罪感や自己犠牲精神である。また幼い頃から親しんだ仏教も強い影響を与えている。その主な契機としては浄土真宗の暁烏敏らの講話・説教が挙げられるが、特に18歳の時に同宗の学僧である島地大等編訳の法華経を読んで深い感銘を受けたと言われる。この法華経信仰の高まりにより、賢治は後に国粋主義の法華宗教団国柱会に入信するが、法華宗は当時の宮沢家とは宗派違いであったので、父親との対立を深めることとなった。弱者に対する献身的精神、強者への嫌悪などの要素は、これらの経緯と深い関わりがあると思われる。また、良き理解者としての妹トシの死が与えた喪失感は、以後の作品に特有の陰影を加えた。

作者の特異で旺盛な自然との交感力である。それは作品に極めて個性的な魅力を与えた。賢治作品の持つ圧倒的魅力はこの天性を抜きには説明できない。

また、童話作品においては擬声語(オノマトペ)を多用し、作品によっては韻文にも近いリズム感を持った文体を使用したことも大きな特徴である。賢治の童話は同時代に主流とされた『赤い鳥』などの児童文学作品とはかなり異質なものであった[注釈 6]。

賢治の作品には世界主義的な雰囲気があり、岩手県という郷土への愛着こそあれ、軍国的要素や民族主義的な要素を直接反映した作品はほとんど見られない。ただ、24歳の時に国柱会に入信してから、時期によって活動・傾倒の度合いに差はあるものの、生涯その一員であり続けたため、その社会的活動や自己犠牲的な思想について当時のファシズム的風潮との関連も議論されている。また、当時流行した社会主義思想(親友・保阪嘉内など)やユートピア思想(「新しき村(武者小路実篤)」、「有島共生農場(有島武郎)」、トルストイ・徳富蘆花、「満州・王道楽土(農本主義者・加藤完治や、国柱会の石原莞爾)」など)の社会思潮の影響を考えるべきであるという見解も見られる。晩年には遺作『銀河鉄道の夜』に見られるようにキリスト教的な救済信仰をも取り上げ、全人類への宗教的寛容に達していたことが垣間見られる。宗教学者からは、賢治のこうした考え方の根本は、法華経に基づくものであると指摘されている[97][98]。

賢治は自ら学んだエスペラントでも詩作を試みたが、公表されたのは1953年である。これらの作品のほとんどは自らの作品のエスペラントへの翻訳、改作である[99]。

1998年頃に、山折哲雄がある小学校で授業をした際に、賢治の3つの作品『風の又三郎』、『注文の多い料理店』、『銀河鉄道の夜』を示し、これらに共通する問題があり、それは何だと子供たちに問い、自らは風がすごく大きな役割を果たしている、この3つの童話の中心的大問題は「風」だと力説した。この時、子供の一人が「猫」だと言おうとしたが、山折が「風」と言ったのであれっと思ったが、山折の話を聞く内にやっぱり「風」だと思った。ところがこのエピソードを聞いた河合隼雄は、賢治作品における猫の役割の重要性をずっと考えていたため、「猫と風」というヒントから、風のつかまえどころの無さと優しさと荒々しさの同居、少しの隙間でも入り込んでくる点など猫との共通点を感じ、賢治作品に登場する猫は、正にそのような性格を持って登場すると論じている。しかし、賢治の『猫』という短編には「私は猫は大嫌いです。猫のからだの中を考えると吐きそうになります」という一節が見られ、現実には賢治は猫は好きではなかったと推測している[100]。

人物像

幼少期の伝説

賢治には多くの「伝説」が語り継がれているが、特に本人が資料を残していない幼少期の神格化がはなはだしいと指摘されている。こうした神格化を後押ししていたのが、父・政次郎や弟・清六であった。伝説が嘘ではないにしても誇張や曲解が行われたのは関係者の思い入れと宮沢家への気遣いであろうと山下聖美は推測している[101]。現代では吉田司の『宮沢賢治殺人事件』のように聖人イメージを破壊するという著作もあらわれている[102]。

- 生誕の約2ヶ月前である1896年6月15日に三陸地震津波が、誕生直後にも陸羽地震が発生した。清六は、賢治の生まれた年は東北地方に災害が多く、「それは雨や風や天候を心配し、あらゆる生物の幸福を祈って、善意を燃やし続けた賢治の生涯が、容易ならぬ苦難に満ちた道であるのをも暗示しているような年であった(兄賢治の生涯)」と述懐している[103]。また、没年の3月3日に「三陸沖地震」(理科年表No.325)が発生し、大きな災害をもたらした。地震直後に詩人の大木実(1913年-1996年)へ宛てた見舞いの礼状[104]には、「海岸は実に悲惨です」と津波の被害について書いている[注釈 7]。

- 尋常小学校時代、赤いシャツを着てきた同級生が皆に囲まれ「メッカシ(めかしこんでいる)」とからかわれていた。賢治は間に入り「おれも赤シャツ着てくるからいじめるならおれをいじめてくれ」とかばった[105]。

- メンコで遊んでいたとき、仲間の一人がメンコを追って指を馬車にひかれ出血した。賢治は「いたかべ、いたかべ」と言いながらその指を吸ってやった[105]。

- いたずらをした罰として水を満杯にした茶碗を持って廊下に立たされていた生徒がいた。先生の用で廊下に出た賢治は「ひどいだろう、大変だろう」と茶碗の水を飲み干してやった[105]。

- 尋常小学校2年の時、4人の小学生が豊沢川に流され2人が亡くなった。子供を捜索する船の明かりを大勢の人が集まり豊沢橋の上から見守っていた。賢治も同級生が流されたと聞いてこれを見ており、のちに創作のモチーフとなった[9]。

音楽

- 賢治は音楽に深い関心を持っており、暇を見つけてはレコードを買っていた。賢治が頻繁にレコードを買っていくため、地方の店の割に新譜レコードが多く売れるとして、行きつけの楽器店がイギリスに本社を置くポリドール・レコードから感謝状を贈られたという[106][注釈 8]。

- 蓄音機の竹針をいため、音質を高める針を発明したこともある。 米国ビクター社にサンプルを送り、製品化には至らなかったものの、その発想は高く評価された[107]。

食生活と菜食主義

賢治は法華経信仰に入った後、盛高研究生になった1918年(大正7年)から5年間菜食生活をした[29]。5月19日付の保阪嘉内に宛てた手紙では、刺身や茶碗むしを少量食べたあと、食べられる生き物に同情する気持ちを綴っている[108]。東京でトシの看病をするため宿泊していた旅館「雲台館」では、賢治のため精進料理を出してくれたという[33]。家出上京中は、芋と豆腐と油揚げばかり食べ[109]、脚気になった時は、蕎麦掻きや麦飯、冬瓜の汁を飲んだ[110]。1921年(大正10年)8月11日付の関徳弥宛の手紙では脚気の原因を肉食のせいにしている[111]。

農学校教員時代は菜食にこだわらず、同僚や知人と外食を楽しんだ。花巻の蕎麦屋「やぶ屋」を「ブッシュ」と呼び、よく通っていた。天ぷら蕎麦とサイダーを一緒に注文するのが定番だった[112]。また鰻丼や天丼も好物だったという[113]。自分から進んで飲むことはなかったが、付き合いで酒をすすめられると水でも飲むように飲み干して返盃した。時にたばこを吸うこともあった[114]。また教員仲間が集まった時、藤原嘉藤治から「人間は物の命を食って生きている。他を犯さずに生きうる世界というものはないのだろうか。」と問いかけられた答えとして『ビジテリアン大祭』を書いている[115]。

羅須地人協会時代の自炊は極端な粗食だった。ご飯はまとめて炊いてザルに移して井戸の中につりさげて置き、冬は凍ったまま食べた。おかずは油揚げや漬物、トマトなどだった[116][117]。賢治の体を心配した母のイチが小豆を入れたひっつみを届けたことがあるが、受け取らなかった[118]。急性肺炎で倒れ病臥生活になっても菜食はやめず、卵も牛乳も拒否した[119]。イチが鯉の生きぎもが肺炎に効くと聞いて、オブラートに包み薬と偽って飲ませたことがあった。弟の清六から中身を聞きだした賢治は涙を流し、「生き物の命をとるくらいならおれは死んだほうがいい」「これからは決してそんなことをしてくれるな」と真っ青な顔で言い、最期まで菜食主義をつらぬいた[120]。

恋愛・性愛観

賢治は生涯独身だった。友人の藤原嘉藤治に「性欲の乱費は、君自殺だよ、いい仕事はできないよ。」と語り性欲の発露を戒めた。関登久也はある朝、賢治に会うと、岩手郡の外山牧場にいってひと晩じゅう牧場を歩き、夜を徹して性欲と闘ったことを明かされた。農学校教員時代は見合いの話がいくつも持ち込まれ、両親も結婚させたがったが賢治は頑として受け付けなかった[121]。藤原にはこう語っている。

新鮮な野の食卓にだな、露のようにおりてきて、あいさつをとりかわし、一椀の給仕をしてくれ、すっと消え去り、またあくる朝やってくるといったような女性なら、ぼくは結婚してもいいな。時にはおれのセロの調子はずれをなおしてくれたり、童話や詩をきいてくれたり、レコードの全楽章を辛抱強くかけてくれたりするんなら申し分がない。 — (『宮沢賢治の肖像』)[122]

童貞だったともいわれるが、「一関の花川戸という遊郭へ登楼してきたといって明るくニコニコ笑って話しました」(『宮沢賢治の肖像』)という証言もあり、真偽は不明である[123]。晩年、森荘已池を訪ねた時は禁欲主義については「何にもなりませんでしたよ」「まるっきりムダでした」と話し、さらに「草や木や自然を書くようにエロのことを書きたい」と語って変節したことを認めた[124]。

賢治は浮世絵コレクターだったが、「和印(春画)」を積めば30センチになるほど持っていて[125]、これを農学校に持ってきて同僚と批評して楽しんだ[126]。ハバロック・エリスの『性の心理』を持っていて、翻訳本で伏字になった部分を仙台の本屋まで行って原書で読んで確かめた[127]。この本のことを聞かれると「いなかの子ども(農学校の教え子)が性でまちがいをおこさないように教えたいと思って」と答え[125]、実際生徒に「猥談は大人の童話みたいなもので頭を休めるもの」「誰を憎むというわけでも、人を傷つけるというものでもなく、悪いものではない。性は自然の花だ。」と話したという[128]。

盛岡高等農林学校在籍時に出会った一年後輩の保阪嘉内との間で、互いに「恋人」と呼び合うような親しい間柄になり、嘉内に宛てた書簡類では、親密な感情の表出、率直な心情の吐露が認められ、手紙に記された文面は、ときにあたかも恋人に宛てたような表現になった。嘉内からは情緒的にも思想的にも強い影響を受け、とりわけ『銀河鉄道の夜』の成立には、20代の頃に嘉内と二人で登山し共に語り合って夜を明かした体験が濃厚に反映され、登場人物の「ジョバンニ」を賢治自身とするなら、「カムパネルラ」は保阪嘉内をあらわしていると考える研究者もいる[129][130]。

その他

家族

宮澤家の始祖は京都から花巻に移り住んだ藤井将監という人物とされる。子孫は明治の初めに姓を宮澤に改める。子孫の一人初代宮澤右八長昌は花巻に呉服屋「宮右」を繁盛させた。その子の二代目右八の代ではますます盛んになり、京都大阪からも仕入れをしていたという。右八の三男が賢治の祖父の喜助である。喜助は真面目で仕事熱心だったが、分家するときほとんど財産を分けてもらえず、店頭に古着を並べ質屋をはじめた[132]。喜助の長男政次郎は15歳のころから家業を手伝いはじめ、17歳の時から鉄道で関西・四国に出向き、古着や流行おくれになった新古品を大量に仕入れ、店で売るだけでなく卸売りもしていた。また株式投資でも成功し、近隣に多くの小作地を有するようになる[133]。当時地元では「宮澤まき(一族)」といえば花巻を壟断する一大勢力であった[134]。

- 祖父・喜助

- 1840年9月5日生 - 1917年9月16日没

- 「石に金具を着せたような堅物」で家業を熱心に手伝っていたが、分家してからは古着屋兼質屋を細々と営んでいた。この店は「宮右」から分家(かまどわけ)したので「宮右かまど」と呼ばれた。

- 祖母・キン

- 1851年4月9日生 - 1913年3月12日没

- 紫波郡日詰町の関家から嫁ぐ。関家は富裕で碁・将棋・琴・三味線など芸事が好きだったが、キンは質実剛健な性格だった。賢治の弟の清六は、賢治の童話や詩に現れた一面はキンの持っていた芸術的素質から来たものが多いようだと述べている[135]。

- 父・政次郎(まさじろう)

- 1874年2月23日生 - 1957年12月1日没

- 喜助から受け継いだ家業を盛り立て、「宮澤商店」を栄えさせる。仏教に関心が深く、自費で「花巻仏教会」を作って地元の人たちに毎年仏教講習会を催した。また民生委員、調停委員を長くつとめ、800件もの紛争をまとめた功績で藍綬褒章を受賞している[136]。「自分は仏教を知らなかったら三井・三菱くらいの財産を作れただろう」と語っていたという[137]。

- 母・イチ(旧姓・宮澤)

- 1877年1月15日生 - 1963年6月30日没

- イチの実家の宮澤家も藤井将監の子孫で、イチの父善治の店は「宮善」と呼ばれ、雑貨商などで巨万の富を築き、花巻銀行、花巻温泉、岩手軽便鉄道などの設立に尽力した[6][注釈 9]。慈愛に満ちた人柄で幼い賢治に添い寝しながら「ひとというものは、ひとのために、何かしてあげるために生まれてきたのス」と言い聞かせていたという[139]。

- 妹・トシ

- 1898年11月5日生 - 1922年11月27日没

- 子供のころから成績優秀で、岩手県立花巻高等女学校でも4年間首席、卒業式では総代として答辞を務める。卒業後東京の日本女子大学校家政学部予科に入学する。女学校卒業前に音楽教師との恋の噂の記事が地元の新聞に掲載されたことに傷つき、実家を離れる進学が許可されたのではないかといわれる[140]。女子大卒業前に入院するが、卒業を認められる。体調が回復してから母校の花巻女学校教諭心得として英語と家事を担当するが、翌年喀血、以後療養生活を送る[141]。1922年11月27日午後8時30分死去[54]。享年24歳。

- 妹・シゲ

- 1901年6月18日生 - 1987年9月20日没

- 弟・清六

- 1904年4月1日生 - 2001年6月12日没

- 賢治に代わって家業を継ぎ、建築材料の卸し小売りやモーター・ラジオを扱う「宮沢商会」を開業、賢治が嫌っていた古着商からの転換を果たす[142]。賢治亡き後は、託された原稿の出版に奔走、全集や研究書の編纂に関わった[143]。

- 妹・クニ

- 1907年3月4日生 - 1981年1月12日没

略年譜

- 1896年(明治29年)

- 8月27日 - 岩手県稗貫郡里川口村川口町303番地(のち花巻町大字里川口第一二地割字川口町295番地、現・花巻市豊沢町4丁目11番地)にて、父政次郎、母イチの長男として生まれる。

- 1903年(明治36年)

- 4月 - 花巻川口尋常高等小学校に入学。

- 1909年(明治42年)

- 4月 - 岩手県立盛岡中学校(現・盛岡第一高等学校)に入学、寄宿舎「自彊(じきょう)寮」に入寮。

- 1914年(大正3年)

- 3月 - 盛岡中学校卒業。

- 4月 - 肥厚性鼻炎で岩手病院で入院手術。手術後も発熱が続き5月末まで入院。

- 退院後、家の手伝いをしていたが、進学を許され、受験勉強に励む。

- 1915年(大正4年)

- 4月 - 盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)に首席で進学、寄宿舎「自啓寮」に入寮。

- 1916年(大正5年)

- 3月 - 農学第2部(農芸化学専攻)でただ一人の特待生に選ばれ、授業料免除。

- 1917年(大正6年)

- 7月 - 同じ学校の保阪嘉内らと同人誌『アザリア』創刊。短歌などを発表。

- 1918年(大正7年)

- 3月13日 - 保阪嘉内が除籍処分。

- 3月15日 - 盛岡高等農林学校を卒業。研究生として引き続き在籍、稗貫郡の土性調査を行う。

- 4月28日 - 徴兵検査で第二乙種合格、兵役免除。

- 6月30日 - 肋膜炎と診断され、土性調査終了次第、退学を希望。

- 12月26日 - 妹のトシが肺炎で東京の病院に入院、母と上京して看病する。

- 1919年(大正8年)

- 萩原朔太郎の詩集『月に吠える』に出会う。

- 東京で人造宝石の製造販売事業を計画するが、父の反対にあう。

- 3月3日 - トシ退院、岩手に戻る。家業を手伝う。

- 1920年(大正9年)

- 5月20日 - 研究生を卒業。

- 10月 - 国柱会に入信。父に改宗をせまる。

- 1921年(大正10年)

- 1月23日 - 上京、国柱会本部を訪問。本郷菊坂町に下宿、働きながら多くの童話を執筆。

- 8月 - トシ病気のため帰郷。

- 12月3日 - 稗貫農学校(のちの花巻農学校)教師となる。

- 1922年(大正11年)

- 1月 - 雑誌「愛国婦人」12月号、1月号に『雪渡り』発表。

- 11月27日 - トシ、病死。

- 1924年(大正13年)

- 4月20日 - 詩集『春と修羅』を自費出版。

- 12月1日 - 童話集『注文の多い料理店』を刊行。

- 1925年(大正14年)

- 7月 - 詩人の草野心平の同人誌「銅鑼」に参加。作品を発表。

- 1926年(大正15年)

- 3月31日 - 花巻農学校を依願退職。

- 4月 - 花巻町下根子桜の別宅にて独居自炊。私塾「羅須地人協会」を設立。

- 12月2日 - 上京。セロ、タイプライター、オルガン、エスペラント語を習う。年末帰花。

- 1927年(昭和2年)

- 2月1日 - 岩手日報夕刊で賢治の活動が紹介されるが、社会主義教育と疑われ警察の聴取を受ける。以後羅須地人協会の集会は不定期になった。

- 1928年(昭和3年)

- 6月 - 農業指導のため伊豆大島の伊藤七雄を訪問。

- 8月10日 - 過労で倒れ、両側肺湿潤と診断される。実家に戻り療養。

- 1930年(昭和5年)

- 5月 - 東北砕石工場主の鈴木東蔵の訪問を受ける。

- 1931年(昭和6年)

- 2月21日 - 体調回復し、東北砕石工場技師となる。石灰肥料の宣伝販売を担当。

- 9月20日 - 商品売り込みのため上京中に発熱で倒れ、旅館で家族に遺書を書く。

- 9月28日 - 花巻に帰り、再び療養生活を送る。

- 11月 - 手帳に『雨ニモマケズ』を書く。

- 1932年(昭和7年)

- 3月 - 「児童文学」第二冊に『グスコーブドリの伝記』発表。

- 1933年(昭和8年)

- 9月21日 - 急性肺炎のため死去。戒名「真金院三不日賢善男子」。

作品一覧

童話

※は生前発表作品

- 『銀河鉄道の夜』

- 『風の又三郎』

- 『ポラーノの広場』

- 『グスコーブドリの伝記』※

賢治が自作の童話の題名を列記したメモが多数残っている(自選の作品集を構想していたとも言われている)が、そのうちの数点で、上記の4作品が「少年小説」あるいは「長篇」として一括りにされている。

- 童話集『注文の多い料理店』※所収

- 『蛙のゴム靴』

- 『蜘蛛となめくぢと狸[144]』

- 『貝の火』

- 『よだかの星』

- 『カイロ団長』

- 『フランドン農学校の豚』

- 『ツェねずみ』

- 『クンねずみ』

- 『鳥箱先生とフウねずみ』

- 『雁の童子』

- 『雪渡り』※

- 『やまなし』※

- 『氷河鼠の毛皮』※

- 『シグナルとシグナレス』※

- 『オツベルと象』※

- 『ざしき童子のはなし』※

- 『猫の事務所』※

- 『ビジテリアン大祭』

- 『土神と狐』

- 『楢ノ木大学士の野宿』

- 『マリヴロンと少女』

- 『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』

- 『虔十公園林』

- 『なめとこ山の熊』

- 『北守将軍と三人兄弟の医者』※

- 『セロ弾きのゴーシュ』

- 『さるのこしかけ』

- 『祭の晩』

- 『税務署長の冒険』 - 久世番子によると、モデルは1923年(大正12年)6月、岩手県和賀郡湯田村(現・西和賀町)で密造酒摘発中の花巻税務署税務官を村人が暴行した事件である[145]。

詩

題名が〔〕で括られているものは、原稿の最終形が無題のため、冒頭の1行を題名の代わりにしているものである。また、題名の前の漢数字は、賢治が原稿に記載していた作品番号である。

- 『心象スケッチ 春と修羅』所収

- 『序』

- 『屈折率』

- 『春と修羅』

- 『真空溶媒』

- 『小岩井農場』

- 『岩手山』

- 『高原』

- 『原体剣舞連』

- 『永訣の朝』

- 『無声慟哭』

- 『青森挽歌』

- 「春と修羅 第二集」所収

- 『一六 五輪峠』

- 『一九 晴天恣意』

- 『一六六 薤露青』

- 『三一三 産業組合青年会』

- 『三一四 〔夜の湿気と風がさびしくいりまじり〕』(逐次形態での題は『業の花びら』)

- 『三八四 告別』

- 「春と修羅 第二集補遺」所収

- 『葱嶺(パミール)先生の散歩』

- 「春と修羅 第三集」所収

- 『七〇九 春』

- 『一〇〇八 〔土も掘るだろう〕』

- 『一〇八二 〔あすこの田はねえ〕』

- 『一〇二〇 野の師父』

- 『一〇二一 和風は河谷いっぱいに吹く』

- 『一〇八八 〔もうはたらくな〕』

- 「口語詩稿」所収

- 『第三芸術』

- 『火祭』

- 『牧歌』

- 『地主』

- 『夜』

- 「疾中」所収

- 『病床』

- 『眼にて云う』

- 『〔丁 丁 丁 丁 丁 〕』

- 『〔風がおもてで呼んでいる〕』

- 『〔疾いま革まり来て〕』

- 『〔手は熱く足はなゆれど〕』

- 『夜』

- 「補遺詩篇I」所収

- 『〔雨ニモマケズ〕』

- 「文語詩稿 五十篇」所収

- 『〔いたつきてゆめみなやみし〕』

- 『〔水と濃きなだれの風や〕』

- 「文語詩稿 一百篇」所収

- 「文語詩未定稿」所収

- 『星めぐりの歌』

- 『精神歌』

- 『ポラーノの広場のうた』

- 『双子の星』

水彩画

- 『日輪と山』

- 『月夜のでんしんばしら』

- 『手の幽霊』(仮題)または『ケミカル・ガーデン』(仮題)

- 『ミミズク』(仮題)

- 『ネコ』(仮題)

- 『赤玉』(仮題)

その他

- 『手紙 四』

- 『農民芸術概論綱要』

- 『竜と詩人』

全集

- 『宮沢賢治全集』文圃堂(1934年 - 1935年)全3巻

- 『宮沢賢治全集』十字屋書店(1939年 - 1944年)全6巻別巻1

- 1・2・3巻目は、文圃堂版全集の紙型を引き継ぎ作成。

- 『宮沢賢治全集』筑摩書房(1956年 - 1958年)全11巻別巻1

- 『宮沢賢治全集』筑摩書房(1967年 - 1969年)全12巻別巻1

- 『校本 宮沢賢治全集』筑摩書房(1973年 - 1977年)全14巻(全15冊)

- 『新修 宮沢賢治全集』筑摩書房(1979年 - 1980年)全16巻別巻1

- 『校本』版を基に、普及版で編さんされた全集。

- 『【新】校本宮澤賢治全集』筑摩書房(1995年 - 2009年)全16巻別巻1(全19冊)

映像作品

- 動画

- ※作品を映像化したものについては、該当作品の項目を参照。

関連項目

地理関係

人物

- 森荘已池

- 草野心平 - 賢治再評価に最も尽力した人物。ただし交際は文通が主で、生前に面識を得ることはなかった。

- 高村光太郎 - 草野を通じて生前の賢治と交際があり、死後の著作刊行に協力。戦時中には賢治の弟清六のつてで花巻に疎開している。

- 斎藤宗次郎 - 賢治と親交のあったクリスチャン。『雨ニモ負ケズ』のモデル説がある。

- 松田甚次郎 - 賢治の感化を受け、郷里の山形県で農村振興を実践した人物。賢治没後に『宮沢賢治名作選』を出版した。

- 佐々木喜善 - 民俗学の研究家。賢治とは晩年に交流があった。

- 田中智學 - 国柱会の指導者。

- 金子七郎兵衛 - 盛岡藩勘定奉行で、賢治から見て曾々祖父(父方の祖母の祖父)に当たる。

その他

- 法華経

- 国柱会

- エスペラント

- イーハトーボの劇列車

- イーハトーヴ交響曲 - 冨田勲が作曲した交響曲。宮沢賢治の複数の著作物が題材となっている。

- 夜叉鴉-荻野真の漫画作品。主に「銀河鉄道の夜」に由来するキーワードが多数引用され、また宮沢自身も死と不死を司る物語の鍵を担う。

関連文献

伝記を概括的に扱った書籍もしくは辞典形式の書籍

- 佐藤泰正(編)『別冊国文学No.6 宮沢賢治必携』学燈社、1980年

- 『宮沢賢治』新潮社<新潮日本文学アルバム>、1984年

- 『【新】校本宮澤賢治全集』第16巻(下)筑摩書房、2001年(伝記資料、年譜を収載)

- 渡部芳紀(編)『宮沢賢治大事典』勉誠出版、2007年

- 天沢退二郎・金子務・鈴木貞美(編)『宮澤賢治イーハトヴ学辞典』弘文堂、2010年

- 原子朗『定本 宮澤賢治語彙辞典』筑摩書房、2013年

作品論・作家論

- 宮沢清六『兄のトランク』筑摩書房、1987年(ちくま文庫、1991年)

- 吉本隆明『宮沢賢治』ちくま学芸文庫、1996年

- 菅原千恵子『宮沢賢治の青春 “ただ一人の友”保阪嘉内をめぐって』角川文庫、1997年

- 見田宗介『宮沢賢治 存在の祭りの中へ』岩波現代文庫、2001年

- 岡澤敏男『賢治歩行詩考 長篇詩「小岩井農場」の原風景』未知谷、2005年

- 宮下隆二『イーハトーブと満洲国 宮沢賢治と石原莞爾が描いた理想郷』PHP研究所、2007年

- 高山秀三『宮澤賢治 童話のオイディプス』未知谷、2008年

- 斎藤文一『科学者としての宮沢賢治』平凡社新書、2010年

- 吉本隆明『宮沢賢治の世界』筑摩選書、2012年

- グレゴリー・ガリー『宮澤賢治とディープエコロジー 見えないもののリアリズム』平凡社ライブラリー、2014年

- 鈴木貞美『宮沢賢治 氾濫する生命』左右社、2015年

脚注

注釈

- ^ 佐藤隆房は旧暦7月19日出生、旧歴8月1日に旧暦で届けを出したための間違いと推測している[3]。

- ^ 千葉一幹は、賢治が「如来寿量品」の中の「良医病子」(毒を飲んだ子供が父の作った解毒剤を飲めず父が死んだと嘘を聞かされ正気に戻って薬を飲んだという寓話)に自身を重ね、不幸は自分が飛躍する契機になると読み取ったのではないかと推測している[21]。

- ^ 文信社には、戦後釜石市長となった鈴木東民がおり、当時の模様を「筆耕のころの賢治」(筑摩書房版宮澤賢治全集別巻『宮澤賢治研究』、1958年)として書き残している。

- ^ 「雨ニモマケズ手帳」に高知尾から「法華文学」の制作を勧められたというメモが残っているが、高知尾によればそのような記憶はなく、ただ法華経修行は出家することではなく、農家は鋤鍬、商人はソロバン、文学者はペンを持ってそれぞれの道で法華経を広めるのが正しい修行と説いたという[43]。

- ^ のちに棟方はこの仕事の記憶がほとんどないと回想している[85]。

- ^ 『注文の多い料理店』の挿絵を担当した菊池武雄は『赤い鳥』主催の鈴木三重吉に『タネリはたしかにいちにち噛んでいたようだった』を送ったが「あんな原稿はロシアにでも持っていくんだな」と返された。しかし三重吉は『赤い鳥』に『注文の多い料理店』の広告を無料で載せている[96]。

- ^ 2010年7月に発売された「文藝 月光 2」(勉誠出版)に掲載。[要ページ番号]

- ^ 原子朗編の『新 宮澤賢治語彙辞典』(東京書籍、1999年)の「レコード」の項では「ポリドールの社長からレコードがよく売れるので、花巻の高喜商店に問い合わせがあり、町一番のコレクター賢治の名をあげたところ、社長から賢治あてに感謝状がきた」とある。

- ^ 実際は「尽力」というより「協力」といったほうが正確である。花巻銀行は善治が役員に招かれただけ、岩手軽便鉄道も株主として協力した程度という[138]。

出典

- ^ a b 「盛岡高等農林学校 第13回得業証書授与式」『官報』1918年3月19日、2016年9月21日閲覧。(左ページ左下隅)

- ^ 加藤道理『常用国語便覧』(改訂)浜島書店、2010年2月3日、343、354頁。ISBN 978-4-8343-1000-9。

- ^ a b 作家読本 1989, p. 12.

- ^ 堀尾 1991, pp. 25.

- ^ 作家読本 1989, p. 14.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 13.

- ^ 千葉 2014, p. 38.

- ^ 作家読本 1989, p. 17.

- ^ a b 堀尾 1991, p. 29.

- ^ 堀尾 1991, p. 31.

- ^ 作家読本 1989, p. 19.

- ^ 作家読本 1989, p. 25.

- ^ 作家読本 1989, pp. 26–27.

- ^ 堀尾 1991, p. 54.

- ^ 作家読本 1989, pp. 34–35.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 36.

- ^ 山下 2008, pp. 52–53.

- ^ 作家読本 1989, pp. 37–38.

- ^ 堀尾 1991, p. 69.

- ^ 千葉 2014, p. 86.

- ^ 千葉 2014, p. 88-91.

- ^ 作家読本 1989, pp. 42–43.

- ^ 作家読本 1989, p. 45.

- ^ 「特待生選定 盛岡高等農林学校」『官報』1916年3月22日、2016年9月21日閲覧。(左ページ下欄)。

- ^ a b c 作家読本 1989, p. 54.

- ^ 作家読本 1989, p. 52.

- ^ 堀尾 1991, p. 95.

- ^ 堀尾 1991, p. 130-135.

- ^ a b 堀尾 1991, p. 96.

- ^ 堀尾 1991, p. 100-102.

- ^ 堀尾 1991, p. 146.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 56.

- ^ a b 堀尾 1991, p. 103.

- ^ 作家読本 1989, p. 58.

- ^ 堀尾 1991, p. 106-109.

- ^ 作家読本 1989, p. 59.

- ^ 作家読本 1989, p. 62.

- ^ 堀尾 1991, p. 113-114.

- ^ 作家読本 1989, p. 64.

- ^ 山下 2008, p. 81.

- ^ 千葉 2014, p. 140.

- ^ 作家読本 1989, pp. 70–71.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 74.

- ^ 山下 2008, pp. 84–87.

- ^ 堀尾 1991, p. 117-118.

- ^ 作家読本 1989, p. 77.

- ^ 山下 2008, p. 87.

- ^ 作家読本 1989, p. 80.

- ^ 堀尾 1991, p. 161.

- ^ 堀尾 1991, pp. 243–246.

- ^ 堀尾 1991, p. 210.

- ^ 堀尾 1991, p. 166.

- ^ 堀尾 1991, p. 208.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 88.

- ^ 作家読本 1989, p. 89.

- ^ 作家読本 1989, p. 93.

- ^ 堀尾 1991, pp. 219–222.

- ^ 山下 2008, p. 121.

- ^ 堀尾 1991, p. 222.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 108.

- ^ 作家読本 1989, p. 105.

- ^ 堀尾 1991, p. 235.

- ^ a b 作家読本 1989, p. 112.

- ^ 作家読本 1989, p. 119.

- ^ 千葉 2014, pp. 246–248.

- ^ 山下 2008, pp. 138–139.

- ^ 宮沢賢治. “七四三〔盗まれた白菜の根へ〕春と修羅 第三集”. 青空文庫. 2016年10月21日閲覧。

- ^ 宮沢賢治. “農民芸術概論綱要”. 青空文庫. 2016年10月21日閲覧。

- ^ 宮沢賢治. “〔それでは計算いたしませう〕春と修羅補遺”. 森羅情報サービス. 2016年10月21日閲覧。

- ^ 作家読本 1989, pp. 134–136.

- ^ 作家読本 1989, p. 139.

- ^ 山下 2008, pp. 143–144.

- ^ 堀尾 1991, p. 360.

- ^ 作家読本 1989, p. 153.

- ^ 山下 2008, p. 111.

- ^ 作家読本 1989, p. 154.

- ^ 堀尾 1991, p. 278.

- ^ 作家読本 1989, pp. 158–159.

- ^ 堀尾 1991, p. 287.

- ^ 堀尾 1991, p. 371.

- ^ 堀尾 1991, p. 379.

- ^ 作家読本 1989, p. 182.

- ^ 千葉 2014, p. 256-257.

- ^ 作家読本 1989, p. 191.

- ^ 作家読本 1989, p. 195.

- ^ 作家読本 1989, p. 199.

- ^ 作家読本 1989, p. 198.

- ^ 堀尾 1991, p. 462.

- ^ a b 作家読本 1989, pp. 207–209.

- ^ 千葉 2014, p. 259-261.

- ^ 山下 2008, p. 178.

- ^ 作家読本 1989, p. 214.

- ^ 作家読本 1989, p. 180.

- ^ 作家読本 1989, p. 181.

- ^ “宮沢賢治、地図の裏に未発表詩 三十数年ぶりの新作”. asahi.com (2009年4月8日). 2016年10月13日閲覧。

- ^ 堀尾 1991, pp. 240–241.

- ^ 「宮澤賢治はなぜ浄土真宗から法華経信仰へ改宗したのか 正木晃

- ^ 定方晟「『銀河鉄道の夜』と法華経」『東海大学紀要. 文学部』第64巻、東海大学、東京、1995年、110-88頁、ISSN 05636760、NAID 40002578458、2016年9月21日閲覧。110頁。

- ^ “宮沢賢治・自訳エスペラント詩集”. 2016年9月3日閲覧。(このサイトには公表状態でなく、校訂された作品が掲載されている)

- ^ 河合隼雄『猫だましい』(2000年5月20日新潮社)[要ページ番号]

- ^ 山下 2008, p. 30-34.

- ^ 千葉 2014, pp. 2–3.

- ^ 作家読本 1989, p. 11.

- ^ “詩人大木実あて書簡 宮沢賢治学会・会報31号”. 宮沢賢治学会. 2006年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月10日閲覧。

- ^ a b c 堀尾 1991, p. 36.

- ^ 作家読本 1989, p. 95.

- ^ 宮沢賢治を愛する会『宮沢賢治エピソード313』扶桑社、1996年10月、112頁。ISBN 4594021085。 NCID BN15493836。

- ^ “1918年5月19日 保阪嘉内あて 封書(封筒ナシ)”. 宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス. 2016年9月3日閲覧。

- ^ 作家読本 1989, p. 68.

- ^ 堀尾 1991, p. 456.

- ^ “(1921年8月11日)関徳彌あて 封書”. 宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス. 2016年9月3日閲覧。

- ^ “宮澤賢治とやぶ屋”. 岩手花巻名物わんこそば やぶ屋. 2016年9月3日閲覧。

- ^ 山下 2008, pp. 156–157.

- ^ 作家読本 1989, p. 97.

- ^ 堀尾 1991, p. 214.

- ^ 作家読本 1989, p. 142.

- ^ 山下 2008, pp. 152–153.

- ^ 千葉 2014, pp. 36–30.

- ^ “1932年6月1日(森佐一あて) 下書”. 宮沢賢治の童話と詩森羅情報サービス. 2016年10月13日閲覧。

- ^ 堀尾 1991, p. 459-462.

- ^ 堀尾 1991, pp. 356–357.

- ^ 山下 2008, pp. 145–146.

- ^ 山下 2008, p. 105.

- ^ 作家読本 1989, p. 186.

- ^ a b 堀尾 1991, p. 355.

- ^ 作家読本 1989, p. 69.

- ^ 山下 2008, p. 106.

- ^ 山下 2008, p. 107.

- ^ 『宮沢賢治の青春』[要ページ番号]

- ^ 『二人の銀河鉄道』[要ページ番号]

- ^ 宮沢賢治『<新>校本宮沢賢治全集』筑摩書房、1997年4月、472頁。

- ^ 堀尾 1991, pp. 13–15.

- ^ 千葉 2014, pp. 23–30.

- ^ 作家読本 1989, p. 10.

- ^ 山下 2008, pp. 16–17.

- ^ 堀尾 1991, p. 18.

- ^ 千葉 2014, p. 25.

- ^ 山下 2008, p. 33-34.

- ^ 千葉 2014, pp. 36–37.

- ^ 山下 2008, pp. 68–69.

- ^ 作家読本 1989, p. 85.

- ^ 作家読本 1989, p. 136.

- ^ 山下 2008, pp. 34–35.

- ^ のちに推敲後『洞熊学校を卒業した三人』と改題(「校本宮沢賢治全集 第7巻」(筑摩書房)より

- ^ 久世番子『よちよち文藝部』文芸春秋、2012年10月、98頁。ISBN 978-4-16-375750-6。 NCID BB10774414。

参考文献

- 堀尾青史『年譜宮沢賢治伝』中央公論社〈中公文庫〉、1991年。ISBN 4122017823。

- 山内修 編『年表作家読本 宮沢賢治』河出書房新社、1989年。

- 千葉一幹『宮沢賢治 すべてのさいはひをかけてねがふ』ミネルヴァ書房、2014年。

- 山下聖美『宮沢賢治のちから』新潮社〈新潮選書〉、2008年。

- 論文「宮沢賢治とハヴロック・エリス」信時哲郎、神戸山手大学環境文化研究所紀要、2002年

外部リンク

- 宮沢賢治記念館

- 宮沢賢治学会イーハトーブセンター

- 森羅情報サービス - 賢治の大半の作品のテキストを掲載している。

- 宮沢 賢治:作家別作品リスト(青空文庫)

- 宮沢賢治(日本詩人愛唱歌集) - 「どの詩に誰が作曲したか」や宮沢原作の「オペラ、音楽劇、ミュージカル」など。

- 聖人・宮沢賢治

- 宮沢賢治詩碑(一関市東山町)

- それからの宮沢賢治館 - ジョヴァンニ安東サイト内の宮沢賢治特集