「バレンシア (スペイン)」の版間の差分

Asturio Cantabrio (会話 | 投稿記録) 修正, cat |

|||

| (9人の利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 7行目: | 7行目: | ||

| 市章幅=70px |

| 市章幅=70px |

||

| 市章説明= |

| 市章説明= |

||

| 画像= |

| 画像=Collagevalencia.JPG |

||

| 画像幅= |

| 画像幅= |

||

| 画像説明= |

| 画像説明= |

||

| 州=バレンシア |

| 州=バレンシア |

||

| 県=バレンシア |

| 県=バレンシア |

||

| 面積=134.65 | 標高=15 |

| 面積=134.65 | 標高=15 |

||

| 人口=786424 |年=2014年 |

| 人口=786424 |年=2014年 |

||

| 住民の呼称=valencià/-ana |

| 住民の呼称=valencià/-ana |

||

| latd=39 | latm=28 | lats=12 | lond=0 | lonm=22 | lons=36 | EW=W |

| latd=39 | latm=28 | lats=12 | lond=0 | lonm=22 | lons=36 | EW=W |

||

}} |

}} |

||

'''バレンシア'''([[バレンシア語]] |

'''バレンシア'''([[バレンシア語]] : {{lang|ca|València}}; {{IPA-ca|vaˈlensia|langva}}、[[スペイン語]] : {{lang|es|Valencia}}; {{IPA-es|baˈlenθja|lang}})は、[[スペイン]]・[[バレンシア州]][[バレンシア県]]の[[ムニシピオ|ムニシピ]](基礎自治体)。バレンシア州の州都であり、バレンシア県の県都である。 |

||

地中海に面し、温暖な地中海性気候で |

紀元前138年にローマ人の植民市として建設された集落に起源をもつ。人口は約80万人で、[[マドリード]]と[[バルセロナ]]に次いでスペインで3番目に多い。{{仮リンク|バレンシア都市圏|es|Área metropolitana de Valencia}}の人口は調査機関によって異なるが、約170万人-約230万人である。[[地中海]]西部の[[バレアレス海]]に面し、[[トゥリア川]]の河口部に位置する。バレンシアの気候は温暖で降水量の少ない[[地中海性気候]]である。[[世界遺産]]に登録されているラ・ロンハ、国立陶器博物館、バレンシア大聖堂などがある。3月にはスペイン3大祭りのひとつである[[火祭り (バレンシア)|ファジェス]](サン・ホセの火祭り)が開催される。[[パエリア]]発祥の地である。{{仮リンク|バレンシア港|en|Port of Valencia}}はヨーロッパで5番目に貨物取扱量が多い港湾であり、地中海でもっとも貨物取扱量が多い港湾である。 |

||

== |

== 地理 == |

||

バレンシアは地中海西部の[[バレアレス海]]の一部である{{仮リンク|バレンシア湾|en|Gulf of Valencia}}に面しており、[[トゥリア川]]がバレンシア湾に注ぐ位置にある。ローマ人によって建設された集落は、地中海からトゥリア川を6.4km遡った位置にあった。市街地中心部から南に11kmの距離には、スペイン最大の淡水湖のひとつである[[アルブフェーラ自然公園|アルブフェーラ潟]]があり、1911年にはバレンシア市議会がスペイン王室からアルブフェーラ潟を購入した<ref name="Gonzálbez1960">{{cite book|author=Francisco de P. Momblanch y Gonzálbez|title=Historia de la Albufera de Valencia|url=https://books.google.com/books?id=6QUrAQAAMAAJ|accessdate=5 February 2013|year=1960|publisher=Excmo. Anuntamiento|page=301}}</ref>。1986年には文化的・歴史的・生態学的価値が認められ、バレンシア州政府によってアルブフェーラ自然公園が設置された<ref name=albufera1>{{Cite web |title=La Devesa de El Saler |url=http://www.valencia.es/ayuntamiento/albufera_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio?opendocument&lang=1&nivel=1 |accessdate=2015-11-25 |date=2003}}</ref>。 |

|||

{{main|{{仮リンク|バレンシアの歴史|es|Historia de la ciudad de Valencia}}}} |

|||

それまでは「{{仮リンク|エデタニア|es|Edetanos|label=エデタニア}}」(Edetania)と呼ばれていた土地を、紀元前137年に[[古代ローマ|ローマ人]]が植民したことによって植民都市が建設され、「{{仮リンク|ワレンティア・エデタノルム|es|Valentia Edetanorum|label=ワレンティア}}」(ウァレンティア Valentia 、強さ・活力の意)と名付けられた。紀元前75年に[[グナエウス・ポンペイウス|ポンペイウス]]と{{仮リンク|クイントス・セルトリウス|es|Quinto Sertorio|en|Quintus Sertorius|label=セルトリウス}}の争いによって破壊されたが、再建された。 |

|||

バレンシアは[[西ゴート王国]]、次いでイスラム教徒([[ウマイヤ朝]]、[[後ウマイヤ朝]]、バレンシアの[[タイファ]])に支配された。1094年、[[エル・シッド]]に征服されたが、彼が死ぬと[[ムラービト朝]]に奪回された。1238年、アラゴン王[[ハイメ1世 (アラゴン王)|ハイメ1世]]がこの地を征服し、以降はキリスト教国の領土となった。ハイメ1世が建てた[[バレンシア王国]]は、[[アラゴン王国]]の一部を構成した。 |

|||

15世紀から16世紀には、バレンシアは地中海でもっとも重要な都市の一つであった。ローマ教皇[[カリストゥス3世 (ローマ教皇)|カリストゥス3世]]と[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]を輩出した[[ボルジア家]]はバレンシアの出身である。[[チェーザレ・ボルジア]]は17歳でバレンシア大司教に任命されている。 |

|||

18世紀の[[スペイン継承戦争]]では、バレンシアは[[ハプスブルク家|オーストリア]]の推す[[カール6世 (神聖ローマ皇帝)|カール大公]]の側についた。1706年、イギリス軍がバレンシアに入城したが、[[アルマンサの戦い]]でフランス・スペイン軍が勝つと、イギリス軍は撤退しバレンシアは自治権を失った。 |

|||

[[スペイン内戦]]では、共和国政府はバレンシアを臨時の首都としたが、[[フランシスコ・フランコ・バーモンデ|フランコ]]軍により包囲された。フランコ時代には[[バレンシア語]]の会話・教育が禁じられた。スペインの民主化後、1982年に自治州としての[[バレンシア州]]が成立した。現在では、バレンシア語の教育が義務化されている。 |

|||

1957年、市内を流れる[[トゥリア川]]が大洪水を起こした。このため川の流路を市の南側に変える工事が行われ、排水された旧トゥリア川の跡は7kmにわたる公園となった。1996年には旧トゥリア川跡に[[芸術科学都市]]が建てられた。 |

|||

2006年7月、[[バレンシア地下鉄脱線事故]]が発生した。 |

|||

== 経済 == |

|||

バレンシアはここ数十年高い経済成長を遂げており、おもに観光や建設業に刺激されている。 |

|||

=== 人口 === |

|||

バレンシアは地中海でもっとも物流の多い港の一つであり、スペインの輸出の20%を担っている。おもな輸出品は食料品、家具、陶器タイル、織物、鉄製品である。バレンシアの工業は、金属、化学、繊維、造船、醸造などからなる。失業率はスペインの平均よりも低い。中小の工場も地域の産業では重要な位置を占めている。世界的な大手企業では[[アナログ-デジタル変換回路|ADC]]、[[デジタル-アナログ変換回路|DAC]]などの設計、製造を手がける[[半導体]]メーカー [[アナログデバイセズ]]社の設計開発センターが存在する。 |

|||

2001年のバレンシアの人口は809,267人であり、スペインで3番目、欧州連合で24番目だった<ref>{{cite web|url=http://www.ine.es |title=Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) |publisher=Ine.es |date=28 May 2001 |accessdate=6 May 2009}}</ref>。バレンシア都市圏の人口は調査機関によって異なるが、Demographia.comは1,561,000人<ref>{{cite web|url=http://www.demographia.com/db-worldua.pdf|title=Demographia: World Urban Areas |format=PDF |accessdate=18 May 2014}}</ref>、Eurostatは1,564,145人<ref>[[Eurostat]] Larger Urban Zones: [http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx Urban Audit.org]</ref>、City Populationなどは1,705,742人<ref>[http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html The Principal Agglomerations of the World – Population Statistics and Maps] – citypopulation.de</ref><ref>[http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/dat/arc/areas-pob.xls Datos de áreas urbanas en 2006] según el proyecto [http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/audes5/ AUDES5] {{wayback|url=http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/dat/arc/areas-pob.xls |date=20110822104405 |df=y }}</ref><ref>[http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/dat/arc/conurbaciones.xls Conurbaciones en 2006] según el proyecto [http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/audes5/ AUDES5] {{wayback|url=http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/dat/arc/conurbaciones.xls |date=20110720145630 |df=y }}</ref>、Organization for Economic Cooperation and Developmentは2,300,000人<ref>Organisation for Economic Co-operation and Development, ''[https://books.google.com/books?id=kBsfY-Pe2Q4C Competitive Cities in the Global Economy]'', OECD Territorial Reviews, (OECD Publishing, 2006), Table 1.1</ref>、Eurostatは2,516,818人<ref>[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_pjanaggr3&lang=en "''Population by sex and age groups''"] – [[Eurostat]], 2012</ref>としている。2000年にはスペイン国外生まれの比率が1.5%だったが<ref>{{cite web|url=http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/Padron/2001/Pob_estrangera_2001.xls |title=foreign born population in 2001 |accessdate=9 March 2011}}</ref>、2009年には9.1%<ref>{{cite web|url=http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/otras_publicaciones.nsf/0/44A5D00DFB826F6DC12575E00027F9CA/$FILE/Pob_Estrangera_2009.pdf |title=Foreign born population in 2008, p7 |format=PDF |accessdate=9 March 2011}}</ref>にまで増加した。この現象はマドリードやバルセロナでも起こっている<ref>{{cite web|url=http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/Padron/2007/Pob_estrangera_2007.xls |title=Table 1.1 foreign born population |accessdate=9 March 2011}}</ref>。国外出身者の主な出身国は、エクアドル、ボリビア、コロンビア、モロッコ、ルーマニアである<ref>{{cite web|url=http://www.ayto-valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/Padron/2007/Pob_estrangera_2007.xls |title=Table 1.5 foreign born population 2007 |accessdate=9 March 2011}}</ref>。 |

|||

=== 気候 === |

|||

郊外には[[フォード・モーター|フォード]]の工場があり、2003年から[[マツダ]]が自動車の生産を開始している。 |

|||

バレンシアは亜熱帯[[地中海性気候]]であり、[[ケッペンの気候区分]]ではCsaである<ref name=KGcc>{{Cite journal|author=M. Kottek|author2=J. Grieser |author3=C. Beck |author4=B. Rudolf |author5=F. Rubel |title=World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated|journal=Meteorol. Z.|volume=15|pages=259–263|url=http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pics/kottek_et_al_2006.gif|doi=10.1127/0941-2948/2006/0130|accessdate=22 April 2009|year=2006|issue=3}}</ref>。穏やかな冬季、長く暑い夏季を特徴としている。年間平均気温は摂氏18.4度である。最寒月の1月は最高気温が摂氏13度から21度となり、最低気温が摂氏4度から12度となる。最暖月の8月は最高気温が摂氏28度から34度となり、最低気温が摂氏約23度となる。地中海への近さや[[フェーン現象]]のおかげで、冬季にはヨーロッパでもっとも穏やかな地域である。バレンシアの1月の平均気温は、北ヨーロッパの夏季の平均気温に匹敵する。 |

|||

年間日照時間は2,696時間であり、冬季の12月は155時間(5時間/日)、夏季の7月は315時間(10時間/日)である。海水の平均気温は冬季が摂氏15度から16度<ref>{{cite web|url=http://foro.tiempo.com/temperatura-agua-del-mar-ano-2012-t136231.0.html |title=Temperatura Agua del Mar, Año 2012 – Registro de Datos |publisher=Foro.tiempo.com |date= |accessdate=2015-10-24}}</ref><ref name=weather2travel>{{cite web|url=http://www.weather2travel.com/climate-guides/spain/valencia.php|title=Weather2Travel.com: Valencia Climate Guide|accessdate=16 June 2012}}</ref>、夏季が摂氏26度から28度である<ref name=weather2travel/><ref>{{cite web|url=http://eltiempo.lasprovincias.es/meteorologia/temperatura-del-agua-del-mar |title=Temperatura del agua del mar | El Tiempo en Valencia |publisher=Eltiempo.lasprovincias.es |date=18 July 2010 |accessdate=2015-10-24}}</ref>。平均相対湿度は4月が60%であり、8月が68%である<ref name="aemet.es">{{cite web |url=http://www.aemet.es/en/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=8416&k=val |publisher=スペイン気象庁(AEMet) |title=Standard Climate Values. Valencia |accessdate=2016-04-06}}</ref>。 |

|||

==気候== |

|||

暑い夏を特徴とするバレンシアは[[ステップ気候]]の影響を受けた[[地中海性気候]]である([[ケッペンの気候区分]]ではCsa)<ref>{{Cite journal|author=M. Kottek|coauthors=J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, and F. Rubel|title=World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated|journal=Meteorol. Z.|volume=15|pages=259–263|url=http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pics/kottek_et_al_2006.gif|doi=10.1127/0941-2948/2006/0130|accessdate=22 April 2009|year=2006}}</ref>。 |

|||

{{Weather box |

{{Weather box |

||

| 140行目: | 124行目: | ||

}} |

}} |

||

== |

== 歴史 == |

||

{{main|{{仮リンク|バレンシアの歴史|es|Historia de la ciudad de Valencia}}}} |

|||

*カテドラル([[:en:Saint Mary of Valencia Cathedral]]) - 13世紀から15世紀にかけて建設された。[[ゴシック建築]]だが、バロックとロマネスクの様式も混じっている。[[聖杯]]が納められている。 |

|||

**ミゲレテの塔([[:es:El Miguelete]]) - カテドラルの角にある塔。 |

|||

*[[ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ]]([[:en:Lonja de la Seda]]) - 「絹の交易所」の意。イスラム王宮跡に建てられた。[[世界遺産]]に登録されている。 |

|||

*国立陶器博物館 |

|||

*[[芸術科学都市]]([[:en:Ciutat de les Arts i les Ciències]]) - [[サンティアゴ・カラトラヴァ]]の設計により1996年にオープンした現代建築の集合。オペラハウス、[[オムニマックス]]、科学博物館、水族館などからなる。 |

|||

*[[アルブフェーラ自然公園]] - バレンシア郊外にある。 |

|||

=== 古代 === |

|||

<gallery> |

|||

[[File:Sello plaza de la virgen valencia.jpg|150px|thumb|left|ローマ時代にバレンティアのシンボルだった「豊穣の角」]] |

|||

ファイル:Valenciacathedral.jpg|カテドラル |

|||

ファイル:Miguelete.jpg|ミゲレテの塔 |

|||

[[イベリア人]]はこの土地を{{仮リンク|エデタニア|es|Edetanos|label=エデタニア}}と呼んだ<ref name="Vicent2011">{{cite book|author=Josep Corell Vicent|title=Inscripcions romanes del País Valencià, V: (Valentia i el seu territori)|url=https://books.google.com/books?id=Z52mfcDqA8cC&pg=PA20|date=28 November 2011|publisher=[[バレンシア大学]] |isbn=978-84-370-8293-6|page=20}}</ref>。紀元前138年、約2000人のローマ人植民者がこの地に{{仮リンク|ワレンティア・エデタノルム|es|Valentia Edetanorum|label=ワレンティア}}(ウァレンティア Valentia 、強さ・活力の意)を建設して定住した<ref name="Law1999">{{cite book|author=Gwillim Law|title=Administrative Subdivisions of Countries: A Comprehensive World Reference, 1900 through 1998|url=https://books.google.com/books?id=nXCeCQAAQBAJ&pg=PA340|date=1 October 1999|publisher=McFarland|isbn=978-1-4766-0447-3|page=340}}</ref>。ワレンティアは典型的なローマ都市であり、河川が海にそそぐ位置にあり、[[ローマ街道]]で帝国の首都と結ばれた。植民市の中心部は今日のビルヘン広場周辺であり、公共広場があったこの場所ではカルド通りとデクマヌス通りが交差していた<ref name="Cruz2009">{{cite book|author=Pedro Mateos Cruz|title=Santuarios, "oppida" y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del mediterráneo occidental... resultados cientificos de IV Simposio de Arqueología de Mérida|url=https://books.google.com/books?id=5esPWnzYZE4C&pg=PA418|year=2009|publisher=Editorial CSIC – CSIC Press|isbn=978-84-00-08827-9|page=418}}</ref><ref name="LacombaCasal2000">{{cite book|author1=Albert Ribera i Lacomba|author2=Lorenzo Abad Casal|title=Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno|url=https://books.google.com/books?id=kmzYAAAAMAAJ&q=%22decumanus%22|year=2000|publisher=バレンシア市議会}}</ref>。カルド通りは今日のサルバドール通りとアルモイナ通り<ref name="OrtoláPastor2002">{{cite book|author1=Sonia Dauksis Ortolá|author2=Francisco Taberner Pastor|author3=Francisco Taberner|agency=Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia|title=Historia de la ciudad II: Territorio, sociedad y patrimonio|url=https://books.google.com/books?id=SUssnKs2tXIC&pg=PA41|year=2002|publisher=[[バレンシア大学]] |isbn=978-84-370-5431-5|page=41}}</ref>、デクマヌス通りは今日のカバリェロス通りに相当する。 |

|||

ファイル:Lonja de Valencia1.jpg|ラ・ロンハ |

|||

ファイル:Sciences museum of valencia.jpg|芸術・科学都市 |

|||

紀元前75年には[[グナエウス・ポンペイウス|ポンペイウス]]と[[クィントゥス・セルトリウス|セルトリウス]]の争いによって破壊されたが<ref name="Gabba1976">{{cite book|author=Emilio Gabba|title=Esercito E Società Nella Tarda Repubblica Romana|url=https://books.google.com/books?id=ULTnd71hm8gC&pg=PA111|year=1976|publisher=カリフォルニア大学出版会|isbn=978-0-520-03259-0|page=111}}</ref><ref name="Muirhead1930">{{cite book|author=Findlay Muirhead|title=Northern Spain: With the Balearic Islands|url=https://books.google.com/books?id=M2gzAAAAMAAJ&q=%22Valentia%22%20%2275%20BC%22|year=1930|publisher=Macmillan & Company, Limited|page=105}}</ref>、ワレンティアは約50年後に大規模インフラ計画とともに再建されると、1世紀半ばまでには急激な都市成長を経験した。地理学者の{{仮リンク|ポンポニウス・メラ|en|Pomponius Mela}}はワレンティアを[[ヒスパニア・タラコネンシス]]属州有数の都市と呼んでいる。3世紀には都市としての衰退を被ったが、4世紀にはキリスト教化が生じた。 |

|||

ファイル:Hemispheric - Valencia, Spain - Jan 2007.jpg|複合文化施設「芸術科学都市」のドーム型シアター |

|||

ファイル:Valencia dworzec.jpg|中央鉄道駅 |

|||

=== 中世 === |

|||

</gallery> |

|||

; 西ゴート時代 |

|||

数世紀後、スエヴィ族、ヴァンダル族、アラン族、後に西ゴート族などゲルマン人のイベリア半島への侵入と、ローマ帝国政権の崩壊による支配者の空白状態が同時期に起こった。カトリック教会が都市の支配権をわが物とし、ローマ人の(非カトリックの)聖堂に取って代わった。554年にはイベリア半島南西部にビザンツ人が侵入し、バレンシアは戦略的重要性を得た。625年にビザンツ人が追放されると、西ゴート族の軍隊が登場し、古代ローマの円形闘技場を要塞化した。西ゴート族による支配の歴史は約100年間だったことが知られているが、この期間の出来事はほとんど考古学的文献が残っていない。発掘調査によるとこの期間の都市の発展がわずかであったことが示唆されている。西ゴート時代のバレンシアはトレド大司教区の下位に位置する付属司教区ではあったが、古代ローマ時代のヒスパニア・カルタギネンシス属州の範囲からなるカトリック教会の司教管区が置かれた。 |

|||

; イスラーム時代(バランシヤ) |

|||

[[File:Puerta de los Serranos, Valencia, España, 2014-06-30, DD 86.JPG|thumb|right|セラーノスの塔]] |

|||

714年にムーア人(ベルベル人とアラブ人)がイベリア半島に侵入すると、バレンシアは戦うことなく降伏し<ref name="Sanz2003">{{cite book|author=Vicente Coscollá Sanz|title=La Valencia musulmana|url=https://books.google.com/books?id=ZxclI2EHjrMC&pg=PA16|year=2003|publisher=Carena Editors, S.l.|isbn=978-84-87398-75-9|page=16}}</ref>、[[サラゴサのヴィセンテ|サン・ビセンテ]]大聖堂はモスクに転換された。[[後ウマイヤ朝]]の初代[[アミール]]である[[アブド・アッラフマーン1世]]は755年に都市の破壊を命じたが、何年か後には息子のアブドゥラがバレンシア地方全体に対して自治規則を規定した。アブドゥラの統治下では都市内のルサファ地区に豪華なルサファ宮殿の建設が命じられた<ref name="Ayuntamiento2005">{{cite book|title=Subalternos Y Auxiliares de Servicios Del Ayuntamiento de Valencia. Temario|url=https://books.google.com/books?id=SRr5VRNZfmcC&pg=PA494|year=2005|publisher=MAD-Eduforma|isbn=978-84-665-2021-8|page=494}}</ref>。アブドゥラの廟は発見されていない。また、同時期のバレンシアは「砂の町」(Medina al-Turab)との異名を授かった。イスラーム文化が都市に定着すると、10世紀には紙、絹製品、皮革製品、セラミック、ガラス、銀製品などの活発な交易活動が理由で<ref name="Constable1996">{{cite book|author=Olivia Remie Constable|title=Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900–1500|url=https://books.google.com/books?id=M-CVlhPb21MC&pg=PA20|date=13 July 1996|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-56503-5|page=20}}</ref>バランシヤ(Balansiyya)と呼ばれるようになった。この時代の建築的以降は豊富に残っており、今日でも旧市壁、浴場、ポルタル・デ・バルディグナ通り、大聖堂、古いモスクのミナレットであるエル・ミカレットの塔などを見ることができる。1002年に後ウマイヤ朝の宰相である{{仮リンク|アルマンソール|En|Al-Mansur Ibn Abi Aamir}}が死去し、支配者の死去に伴う騒乱が起こったのち、アル・アンダルスは[[タイファ]]と呼ばれる数多くの小国に分裂した。そのうちのひとつが{{仮リンク|バレンシアのタイファ|en|Taifa of Valencia}}であり、1010年から1065年、1075年から1099年、1145年から1147年、1229年から1238年の4期間に存在した。 |

|||

[[File:Micalet1.jpg|thumb|left|150px|バレンシア大聖堂にあるミゲレテの塔]] |

|||

11世紀のバランシヤはバレンシアのタイファの勃興によって生まれ変わった。都市は成長し、アブド・アル=アジズの治世には新たな市壁が建設された。今日でもこの市壁は旧市街全体を囲むようにして保存されている。カスティーリャ人貴族の[[エル・シッド]]は地中海に面する公国の建設を目指し、キリスト教徒とムーア人を組み合わせた軍隊でバレンシア地方に入り、1092年には都市の包囲を開始した。1094年5月までには包囲が完了し、1094年から1099年7月までのバレンシアはエル・シッドの統治下にあった。キリスト教徒であるエル・シッドの統治下で、9のイスラーム・モスクがカトリック教会に転換され、フランス人修道士のジェロームが{{仮リンク|バレンシア司教|en|Roman Catholic Archdiocese of Valencia in Spain}}に任命された{{sfn|Martínez Díez|1999|pp=388–89}}。エル・シッドは1099年7月に殺害されたが、妻の{{仮リンク|ヒメナ・ディアス|en|Jimena Díaz}}はムラービト朝の包囲から都市を守り切り、その後の2年間バレンシアを統治した<ref name="Perea Rodríguez">{{cite web|last=Perea Rodríguez|first=Óscar|title=Díaz de Vivar, Rodrigo o El Cid (1043–1099)|url=http://www.mcnbiografias.com|accessdate=23 April 2012}}</ref>。 |

|||

バレンシアは1102年までキリスト教徒軍の手に残ったが、1102年にムラービト朝が奪還してイスラーム教徒の支配に戻った。「全スペインの皇帝」を自称したカスティーリャ王[[アルフォンソ6世 (カスティーリャ王)|アルフォンソ6世]]はいったんはバレンシアからイスラーム教徒を追いやったが、都市を保持し続けるのに十分な力は有していなかった。キリスト教徒は町を放棄する前に火をつけ、1109年5月5日にはムラービト朝のマスダリが占領した。{{仮リンク|イブン・ハファージャ|en|Ibn Khafaja}}はこの出来事を、町の解放を進めた{{仮リンク|ユースフ・イブン・タシュフィーン|en| Yusuf ibn Tashfin}}への感謝の意味を込めて詩に残している。やがてムラービト朝の影響力は後退し、新王朝の[[ムワッヒド朝]]が北アフリカからやってきて台頭、ムワッヒド朝は1145年にはイベリア半島の主導権を握った。しばらくはバレンシア王兼ムルシア王のイブン・マルダニスがムワッヒド朝のバレンシアへの入城を阻止していたが、1171年にはついに北アフリカの勢力によって陥落した。ムラービト朝とムワッヒド朝というイスラーム教徒の2つの勢力は、1102年から130年以上にわたってバレンシアを支配している。 |

|||

; レコンキスタ |

|||

[[File:Chaime I d'Aragón.jpg|thumb|right|150px|バレンシアをキリスト教徒の手に戻したアラゴン王[[ハイメ1世 (アラゴン王)|ハイメ1世]]]] |

|||

1238年<ref name="Guichard2001">{{cite book|author=Pierre Guichard|title=Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia, siglos XI-XIII|url=https://books.google.com/books?id=0vrzEdzdOMUC&pg=PA176|year=2001|publisher=[[バレンシア大学]]|isbn=978-84-7030-852-9|page=176}}</ref>、アラゴン王[[ハイメ1世 (アラゴン王)|ハイメ1世]]はアラゴン人・カタルーニャ人・ナバーラ人・カラトラバ騎士団による十字軍からなる軍隊を伴ってバレンシアを包囲し、9月28日には都市を降伏させ{{sfn|Chisholm|1911}}、5万人のムーア人がバレンシアを去ることを余儀なくされた。{{仮リンク|イブン・アル=アッバル|en|Ibn al-Abbar}}や{{仮リンク|イブン・アミラ|en|Ibn Amira}}などの詩人は、愛するバレンシアからの亡命を悲しんで作品を残した。イスラーム教徒の追放後、都市は征服の参加者の間で分割された。ハイメ1世は都市に対して「バレンシアの[[フエロ|フール]]」と呼ばれる新たな特権を与え、この特権は後にはバレンシア王国全体に拡張された。キリスト教徒の統治下で新たな社会や言語が発達し、今日のバレンシア人の特徴となる基礎を形成した。ハイメ1世は[[アラゴン連合王国]]の構成国のひとつとしてバレンシア地方に[[バレンシア王国]]を築き、ユダヤ教徒、イスラーム教徒、キリスト教徒など、あらゆる宗派が王国の市民として生活することを認めた。レコンキスタ時点のバレンシア王国には、イスラーム教徒12万人、キリスト教徒65,000人、ユダヤ教徒2,000人が暮らしていた。 |

|||

1348年の黒死病やそれに続く伝染病、さらには度重なる戦争や暴動によって、14世紀中頃には人口が減少した。君主制の行き過ぎに反発して王国の首都であるバレンシア市民が主導した反乱が起こったほか、1363年と1364年にはカスティーリャ王国の攻撃を受け、早急な新市壁の建設を余儀なくされた。キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラーム教徒という3教徒の共存の問題もあった。ユダヤ教徒は水辺の土地に暮らし、経済的・社会的に発展し、その居住区域は周囲の教区内に徐々に拡大していた。レコンキスタ後にも都市に残ったイスラーム教徒は今日のモーゼン・ソレル市場の隣に定住していたが、1391年には暴徒がユダヤ人地区を襲撃し、キリスト教徒への強制改宗につながった。 |

|||

; バレンシアの黄金時代 |

|||

[[File:Llotja columnari1.jpg|thumb|left|バレンシアの絹製品取引所である[[ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ|ラ・ロンハ]]]] |

|||

15世紀はバレンシアの黄金時代と呼ばれ、経済発展を背景に文化や芸術が花開いた。この時期のバレンシアはアラゴン連合王国でもっとも人口の多い都市となっている。繊維製品がけん引する地場産業は大きく発展し、都市の銀行業務を支援する金融機関が設立された。1492年に[[クリストファー・コロンブス]]がカスティーリャ王国から新大陸航海に出発した際には、バレンシアの銀行家がカスティーリャ女王[[イサベル1世 (カスティーリャ女王)|イサベル1世]]に対して出資している。世紀末には絹製品取引所である[[ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ]]が建設され、バレンシアはヨーロッパ中から商人を集める商業中心地となった。 |

|||

経済発展は芸術や文化の繁栄にもつながった。セラーノスの塔(1392年)、ロンハ(1482年)、ミゲレテ、サント・ドミンゴ修道院礼拝堂など、バレンシアを象徴する建物のいくつかはこの時代に建設されている。絵画や彫刻の分野では、フランドルやイタリアの傾向が、バレンシアの{{仮リンク|リュイス・ダルマウ|en|Lluís Dalmau}}、{{仮リンク|ゴンサロ・ペレス|en|Gonzalo Pérez}}、{{仮リンク|ダミアー・フルメント|en|Damià Forment}}などに影響を与えた。{{仮リンク|アウジアス・マルク|en|Ausiàs March}}、Roiç de Corella、{{仮リンク|イサベル・デ・ビリェナ|en|Isabel de Villena}}などのパトロンとなった[[アルフォンソ5世 (アラゴン王)|アルフォンソ5世]]の下で文学も花開いた。{{仮リンク|ジュアノット・マルトゥレイ|en|Joanot Martorell}}は1460年までに騎士道小説『{{仮リンク|ティラン・ロ・ブラン|en|Tirant lo Blanch}}』を執筆し、この物語は[[ミゲル・デ・セルバンテス]]から[[ウィリアム・シェイクスピア]]まで、後年の多くの著作家に影響を与えた革新的な騎士道小説だった。{{仮リンク|アウジアス・マルク|en|Ausiàs March}}は[[トルバドゥール]]が使用していた[[オック語]]の代わりに執筆言語としてバレンシア語を用いた最初期の詩人である。1499年から1502年の間には[[ストゥディウム・ゲネラーレ]](中世大学)として[[バレンシア大学]]が設立された。 |

|||

15世紀と16世紀、バレンシアは地中海岸でもっとも影響力のある都市のひとつであった。イベリア半島初の印刷機はバレンシアに設置され、ドイツ・[[シュヴァーベン]]に本拠を構える{{仮リンク|ラーヴェンスブルク貿易会社|en|Great Ravensburg Trading Society}}バレンシア工場の監督下で、ランベルト・パルマルトとその協力者が1473年に印刷を開始した<ref>Steinberg, S. H. (1961) ''Five Hundred Years of Printing''; 2nd ed. Harmondsworth: Penguin; p. 94</ref>。[[ロマンス諸語]]として2番目に早く[[聖書]]が印刷された言語はバレンシア語であり、1478年頃に{{仮リンク|ブニファシ・ファレー|en|Bonifaci Ferrer}}によってバレンシアで印刷された<ref>Arthur Terry (1999) ''Tirant lo Blanc: new approaches''; p. 113.--On 12 April 1483, Daniel Vives told the inquisitors how two translators 'undertook to emend a copy of a Bible written en vulgar limosi (that is, 'Old Catalan') . . . but had a difficult time changing those Limousin words into Valencian'</ref>。ローマ教皇[[カリストゥス3世 (ローマ教皇)|カリストゥス3世]]と[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]を輩出した[[ボルジア家]]はバレンシアの出身である。1492年、[[チェーザレ・ボルジア]]は17歳でバレンシア大司教に任命されている。 |

|||

=== スペイン王国時代 === |

|||

; スペイン帝国 |

|||

[[File:gerpaz.jpg|thumb|right|『イスラーム組合の会議』マルセリーノ・デ・ウンセタ]] |

|||

スペイン王国が新大陸を発見すると、ヨーロッパの経済は地中海中心から大西洋中心の貿易活動に移行した。スペイン王国はカスティーリャ王国とアラゴン連合王国が合併して成立していたが、新大陸の征服と搾取はカスティーリャ王国が独占し、カタルーニャ人、アラゴン人、マヨルカ人同様に、バレンシア人も大西洋をまたぐ貿易への参加を禁じられた。事業の喪失に直面し、バレンシアは深刻な経済危機に陥った。1519年から1523年にはハプスブルク家出身の[[カール5世 (神聖ローマ皇帝)|カルロス1世]]に対して、{{仮リンク|ジェルマニアの反乱|en|Revolt of the Brotherhoods}}として知られる職人組合の反乱がバレンシアで起こった。この反乱は君主制に対する反発、封建制に対する運動であり、1519年の黒死病の流行前に都市から逃れていた封建貴族に対する社会的反乱の意味合いがあった。反イスラーム運動という側面もあり、アラゴン連合王国に住む[[ムデハル]](キリスト教徒の再征服地に住むイスラーム教徒の残留者)に対する暴動を起こし、ムデハルにキリスト教への強制改宗の義務を課した。アラゴン王妃[[ジェルメーヌ・ド・フォワ]]は残酷なまでに反乱の主導者を抑圧し、このことはカルロス1世への権力集中を加速させた。ジェルメーヌ・ド・フォワは100人以上の死刑状に署名したとされており、800人もの死刑が行われた可能性がある。 |

|||

[[カトリック両王]]時代の1502年、イスラーム教徒はカトリックへの改宗か追放の選択を迫られた。これによってカトリックに改宗したイスラーム教徒を[[モリスコ]]と呼ぶが、1609年にはユダヤ教徒とモリスコの追放令([[モリスコ追放]])が出され、スペイン王国政府は1614年までの間にモリスコに対してスペイン王国から離れることを命じた。彼らはアラゴン連合王国の範囲に集中しており、アラゴン連合王国では人口の1/5を、バレンシア王国では実に人口の1/3を構成していた<ref>{{cite book|last=Meyerson|first=Mark D.|title= The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel: between Coexistence and Crusade|publisher=University of California Press|location=Berkeley, California|date=1991|isbn=978-0-520-06888-9|page=14}}</ref>。 |

|||

彼らの亡命によっていくつかの貴族は財政的な破滅状態に陥り、1613年にはタウラ・デ・カンビが破産した。ユダヤ教徒とモリスコの追放によって17世紀のバレンシアでは経済的な危機が深まった。スペイン王国は農業労働力の多くを失った貴族を救うために努力したが、これによって都市の経済事情は悪化した。1640年から1652年には[[収穫人戦争]]が起こり、スペインの他地域から軍隊が到着、さらなる経済難の時代を迎えた。 |

|||

[[File:Embarco moriscos en el Grao de valencia.jpg|thumb|left|『バレンシアからのモリスコ追放』ペラ・ウロミグ]] |

|||

; ブルボン朝 |

|||

1702年から1709年まで続いた[[スペイン継承戦争]]時、バレンシアは神聖ローマ皇帝[[カール6世 (神聖ローマ皇帝)|カール6世]]の側についた。ブルボン朝軍はシャティバのような重要な都市を燃やしている。1707年4月25日に[[アルマンサの戦い]]でブルボン朝が勝利すると、フェリペ5世はバレンシアがカール6世側についた罰として特権の廃止を命じた<ref>{{cite book |last=Norwich |first=John Jules | title=The Middle Sea. A History of the Mediterranean |year=2007 |publisher=Chatto & Windus |location=London |isbn=0-7011-7608-3}}</ref>。ヌエバ・プランタ王令によって特権が廃止され、都市はカスティーリャの勅許によって支配された。これによってバレンシア王国の政治的・法的な独立が終了、バレンシアの衰退が頂点に達し、バレンシア王国の首都はオリウエラに移転した。宗教的・文化的・政治的重要性を持つオリウエラはバレンシア地方南端部の町であり、異なる総督領である[[ムルシア]]からわずかな距離にあった。このためにバレンシア総督{{仮リンク|ルイス・アントニオ・ベルーガ・イ・モンカーダ|en|Luis Antonio Belluga y Moncada}}枢機卿はバレンシア王国の首都移転に反対していたが、フェリペ5世はコルテスに対してアントニオ・ベルーガ枢機卿と面会するように命じた。オリウエラはスペイン継承戦争中にバテンシアを砲撃・略奪しており、アントニオ・ベルーガ枢機卿はフェリペ5世への抗議の意味を込めてバレンシア総督の座を辞任、フェリペ5世はついに折れて首都の座をバレンシアに戻した。バレンシアが有していた特権や諸機関が廃止されたことなどにより、市政の最高指揮官はもはや選出されず、代わりに国王が暮らすマドリードから直接任命された。 |

|||

[[File:Palau de justicia valència.jpg|thumb|right|ジュスティシア宮殿]] |

|||

18世紀中にはバレンシアの経済が回復し、絹製品やセラミック産業が成長した。ブルボン朝[[カルロス3世 (スペイン王)|カルロス3世]]の治世(1759年-1788年)の豊かさの例としてジュスティシア宮殿があげられる。18世紀のヨーロッパは啓蒙主義の時代であり、バレンシアでこの人文主義的理想は、フランスやドイツの思想家との関係を保っていたグレゴリー・マイアンスやペレス・バイエルなどに影響を与えた。1776年には国家の友人経済社会が設立され、バレンシアで農業や工業などに様々な改良を導入し、文化的・市民的・経済的な制度を促進した。 |

|||

=== 近代 === |

|||

19世紀初頭にフランス軍がスペインに攻め入った[[半島戦争]]はバレンシアにも影響を与えた。1808年5月23日にはビセント・ドメネク・エル・パリェテールなどに導かれてバレンシア人が蜂起し、フランス兵から城砦を奪還した。6月26日から28日には[[ボン・アドリアン・ジャノー・ド・モンセー]]元帥が9,000人の軍隊を率いてバレンシアを攻撃したが、モンセー元帥は二度の攻撃でバレンシアを陥落させることに失敗し、マドリードに退却した。1811年10月には[[ルイ=ガブリエル・スーシェ]]元帥がバレンシア包囲を開始し、バレンシアは1812年1月8日にフランス軍への降伏を余儀なくされた。1813年6月には[[ビトリアの戦い]]で連合軍がフランス軍に勝利したため、フランス軍は1813年7月にバレンシアから撤退している。 |

|||

[[File:Mercado de Colón, Valencia, España, 2014-06-29, DD 07.JPG|thumb|left|コロンブス市場]] |

|||

1833年に[[カルリスタ戦争]]が勃発すると、バレンシアでは教会の財産の大半が地元のブルジョアジーによって購入された。リベラル派と共和派は頻繁に衝突し、ラモン・カブレラ・イ・グリニョー将軍率いるカルリスタ軍による報復の脅威もあった。[[イサベル2世 (スペイン女王)|イサベル2世]]の治世(1843-1868)は相対的に安定して都市が成長し、上水道・舗装道路・ガスなどのインフラが整備された。公共の水供給網は1850年に完成し、1882年にはバレンシアに電気が導入された。1866年以降には市壁が取り壊され都市の拡張が容易になった。1860年時点では140,416人の人口を有した。19世紀後半にはブルジョアが都市の発展を奨励し、土地所有者はオレンジの導入やブドウの栽培拡張などによって豊かになった。好景気に合わせてバレンシア語の伝統も復活し、1870年頃にはバレンシア語ルネサンスと呼ばれる運動が起こった。1894年にはバレンシア美術サークルが設立された。 |

|||

[[File:Ciutat de les Arts i les Ciències.jpg|thumb|right|芸術科学都市の全景]] |

|||

20世紀にはスペインで3番目に人口の多い都市の座を維持し、工業発展・経済発展でもスペインの3番手を占めた。19世紀末には市街地が拡張され、1900年にはバレンシア銀行が設立され、1921年にはバレンシア北駅が完成した。1909年にはバレンシア地方博覧会が開催されている。20世紀初頭のバレンシアは工業都市であり、絹産業は衰退したが、皮革製品・木材・金属の生産や、ワインや柑橘類の輸出などが行われた。第一次世界大戦では柑橘類の輸出不振がバレンシア経済に影響を与えた。1936年の[[スペイン内戦]]勃発時には人民戦線がバレンシアを確保しており、1936年11月にはスペイン共和国の臨時首都となったが、1939年には[[フランシスコ・フランコ]]率いるナショナリスト派がバレンシアを掌握した。[[フランコ体制下のスペイン|フランコ独裁体制]]下ではバレンシア語の使用が禁じられた。1949年にはトゥリア川の洪水で大きな被害を受け、{{仮リンク|1957年バレンシア洪水|en|1957 Valencia flood}}ではさらに深刻な被害を受けた。1960年代初頭には経済が回復し始め、爆発的な人口増加を経験した。1957年の洪水後にトゥリア川の河床移設が行われ、1980年には旧河床が長さ7kmにわたって公園となった。 |

|||

=== 現代 === |

|||

民主化後の1982年には[[バレンシア州]]が設置され、バレンシアはバレンシア州の州都となった。バレンシア州政府はバレンシア語の教育を義務化している。1996年から2005年には、トゥリア川の旧河床に現代建築の集合体である[[芸術科学都市]]が建設された。1900年に213,550人だった人口は、2000年には739,014人に増加した。2006年7月3日には[[メトロバレンシア]]で[[バレンシア地下鉄脱線事故]]が発生して43人が死去した<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5141542.stm|title=Train crash kills 35 in Valencia|date=3 July 2006|work=BBC News}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/03/espana/1151928125.html |title=Mueren al menos 41 personas en un vuelco en el metro de Valencia |publisher=[[エル・ムンド (スペイン)|エル・ムンド]] |accessdate=2016-04-06}}</ref>。同時期にはローマ・カトリック教会の第5回世界家族大会が開催され、ローマ教皇[[ベネディクト16世 (ローマ教皇)|ベネディクト16世]]がバレンシアを訪れた。2007年夏には[[アメリカズカップ]]が開催された。 |

|||

== 経済 == |

|||

[[File:Port de València, eixida.JPG|thumb|left|スペイン最大の港湾であるバレンシア港]] |

|||

イギリスの「グローバリゼーションと世界都市研究ネットワーク」(GaWC)は、[[世界都市]]格付けにおいてバレンシアを「ガンマ」に格付けしている<ref name=GAWC>{{cite web |url=http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html |title=The World According to GaWC 2010 |publisher=ラフバラー大学 Globalization and World Cities Study Group and Network |accessdate=3 March 2009}}</ref>。2011年のバレンシア都市圏の域内総生産は527億ドルであり、1人当たり28,141ドルだった<ref name="Brookings">{{cite web|url=http://www.brookings.edu/research/interactives/global-metro-monitor-3|title=Global city GDP 2011|publisher=Brookings Institution |accessdate=2016-04-06}}</ref>。 |

|||

{{仮リンク|バレンシア港|en|Port of Valencia}}は地中海西部最大の港であり<ref>{{cite web|url=http://www.valenciaport.com/en-US/ValenciaportEntorno/ValenciaportCifras/Introduccion/Paginas/ValenciaportCifras.aspx |title=Valenciaport in figures |publisher=valenciaport.com |accessdate=1 January 2009 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090909202120/http://www.valenciaport.com:80/en-US/ValenciaportEntorno/ValenciaportCifras/Introduccion/Paginas/ValenciaportCifras.aspx |archivedate=9 September 2009 }}</ref>、スペイン最大のコンテナ取扱量を持つ港であり<ref>{{cite web|author=Burguera |url=http://www.lasprovincias.es/valencia/20080910/economia/valencia-supera-algeciras-lidera-20080910.html |title=Valencia supera an Algeciras y lidera por primera vez el tráfico de contenedores en España. Las Provincias |publisher=Lasprovincias.es |accessdate=18 June 2009|language=Spanish}}</ref>、スペイン第2位の貨物総取扱量を持つ港である<ref>{{cite web|url=http://www.puertoalgeciras.org/2008/04/resumen-general-del-trafico-portuario.html |title=Resumen general del tráfico portuario en febrero |publisher=Puertoalgeciras.org |date=22 February 1999 |accessdate=18 June 2009}}</ref>。スペインからの輸出品の約20%を取り扱っている<ref>{{cite news|last=Mckinley |first=James C. |url=http://www.nytimes.com/global/spainvalencia/nine.html |title=NY Times, 30 July 2008 |newspaper=[[ニューヨーク・タイムズ]] |date=2 March 2011 |accessdate=9 March 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/20080407171724/http://www.nytimes.com/global/spainvalencia/nine.html |archivedate=7 April 2008 }}</ref>。 |

|||

[[File:Bombardier Flexity Outlook Cityrunner 1.jpg|thumb|right|メトロバレンシアの地上走行部分]] |

|||

主要な輸出品は食料品や飲料であり、その他にはオレンジ、家具、セラミックタイル、ファン、繊維製品、鉄製品などがある。バレンシアの製造業は冶金業、化学工業、繊維業、造船業、醸造業が中心である。地場産業は地域経済の重要な構成要素であり、経済危機以前の失業率はスペイン平均より低かった。1976年には<ref name=mazda/>バレンシア郊外の{{仮リンク|アルムサフェス|en|Almussafes}}に[[フォード・モーター|フォード]]の巨大工場が建設され<ref>[http://corporate.ford.com/our-company/operations-worldwide/global-operations-detail/spain-assemblyplants-valenciabody Global Operations – Spain: Valencia Body and Assembly] – Corporate.ford.com</ref>、この工場ではフォードと資本提携関係にあった[[マツダ]]も2003年から自動車生産を行っていた<ref name=mazda>{{cite web |url=http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2001/200103/0305.html |title=マツダ、小型乗用車の欧州生産拠点を決定 |publisher=マツダ |date=2001-03-05 |accessdate=2016-04-07}}</ref>。世界的な大手企業では[[アナログ-デジタル変換回路|ADC]]、[[デジタル-アナログ変換回路|DAC]]などの設計、製造を手がける[[半導体]]メーカー [[アナログデバイセズ]]社の設計開発センターが存在する。 |

|||

狭軌の[[バレンシア公営鉄道]](FGV)、150km以上の路線網を持つ[[メトロバレンシア]]、近郊鉄道の[[セルカニアス バレンシア]]、路線バスなどの公共交通機関がある。主要な鉄道駅はバレンシア北駅である。バレンシア市街地から9km西には[[バレンシア空港]]が立地している。バレンシアの170km南には[[アリカンテ=エルチェ空港]]が立地している。{{仮リンク|バレンビシ|en|Valenbisi}}という名称のレンタサイクルシステムが稼働しており、2012年時点で250のステーションに2,750台の自転車が設置されている<ref>{{cite web |url=http://www.valenbisi.com/What-is-Valenbisi |title=バレンシア公式サイト |publisher=Valenbisi.com |accessdate=2015-10-24}}</ref>。 |

|||

== 社会 == |

|||

=== 教育 === |

|||

[[File:Universitat valència vella.jpg|thumb|left|スペイン有数の歴史を持つバレンシア大学]] |

|||

1499年に設立された[[バレンシア大学]]は、スペインに現存するもっとも古い大学のひとつである<ref name=uv/>。芸術学、人文学、工学、健康科学、科学、社会科学などあらゆる分野を学ぶことができ、約55,000人(学士過程45,000人・大学院過程10,000人)の学生が在学している<ref name=uv>{{cite web |url=http://www.uv.es/uvweb/master-marketing-market-research/en/participating-universities/university-valencia/university-valencia-1285884019204.html |title=The University of Valencia |publisher=バレンシア大学 |accessdate=2016-04-07}}</ref>。2015年の[[世界大学ランキング|世界大学学術ランキング]]では、世界301-400位、スペイン6-8位の大学に位置付けられた<ref name=arwu>{{cite web |url=http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html |title=Academic Ranking of World Universities 2015 |publisher=ARWU |accessdate=2016-04-07}}</ref>。アメリカ合衆国のボストンに本部を置く[[バークリー音楽大学]]は、2012年に芸術科学都市の{{仮リンク|ソフィア王妃芸術宮殿|en|Palau de les Arts Reina Sofia}}に新キャンパスを開設した<ref>{{cite news|last=Minder|first=Raphael|title=Berklee to Open a Campus in Spain|url=http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/europe/14iht-educSide14.html|accessdate=12 April 2012|newspaper=[[ニューヨーク・タイムズ]] |date=15 March 2011}}</ref>。 |

|||

=== 言語 === |

|||

[[File:Zweisprachigkeit valencia.jpg|thumb|right|スペイン語とバレンシア語の二言語による看板]] |

|||

スペインの国家公用語は[[スペイン語]]であり、バレンシア州の自治州公用語は[[バレンシア語]]であるため、バレンシア市の公用語はスペイン語とバレンシア語の二言語である<ref name=cityguide>{{cite web|url=http://www.valencia-cityguide.com/general-information/languages.html |title=Official languages in Valencia |publisher=Valencia City Guide |accessdate=2016-04-07}}</ref>。バレンシア語が独立した言語であるか、[[カタルーニャ語]]の方言であるかは、長らく議論の対象となっている。バレンシアはバルセロナに次いで[[カタルーニャ語圏]]第2の大都市である<ref>{{cite book |title=The Basques, the Catalans, and Spain |first=Daniele |last=Conversi |publisher=ネバダ大学出版会 |pages= |year= }}, Maps p.15</ref>。 |

|||

市内ではバレンシア語よりスペイン語が優勢であるが<ref name=cityguide/><ref>{{cite web|url=http://www.ive.es/portal/page/portal/IVE_PEGV/CONTENTS/censos/censo2001definitivos/ini_val.htm |title=Institut Valencià d'Estadística |publisher=バレンシア統計局 |accessdate=9 March 2011}}</ref>、その教育システムのおかげで大半のバレンシア市民は両言語についての基礎知識を有している。メトロバレンシアはの表示や放送はバレンシア語が優先され、新たに通りの名称を設定する場合にはバレンシア語で命名されている<ref name=cityguide/>。自治体内にある70以上の州立学校がバレンシア語のみで教育を行っており、[[バレンシア大学]]はバレンシア語であらゆる学問分野を学ぶことができる。 |

|||

== 文化 == |

== 文化 == |

||

[[ロペ・デ・ベガ]]の戯曲『[[バレンシアの寡婦]]』はバレンシアを舞台としている。ソビエト連邦での上演の際に[[アラム・ハチャトゥリアン]]が劇[[付随音楽]]を作曲し、後に演奏会用組曲としている。 |

|||

=== 祝祭 === |

=== 祝祭 === |

||

[[ |

[[File:Mercat de Colom 2015 (03).jpg|right|thumb|ファジェスの様子]] |

||

毎年3月に行われる[[火祭り (バレンシア)|火祭り]]はバレンシア伝統の春の訪れを告げる祭りであり、スペイン3大祭りのひとつである。3月はじめから行われる祭りでは、広場や通りをファジャと呼ばれる張子人形で飾り、オフレンダと言われる民族衣装を纏った大規模な献花パレード等も行われる。最終日である19日(聖ヨセフの日)には、飾られていた人形に点火、ほぼ全てのファジャが炎に包まれて花火とともに祭りが終わる。 |

|||

毎年3月に行われる[[火祭り (バレンシア)|ファジェス]](サン・ホセの火祭り)は、パンプローナの[[サン・フェルミン祭]](牛追い祭り)、セビリアの[[フェリア・デ・アブリル]](春祭り)とともに「スペイン3大祭り」のひとつであり、国際観光行事に指定されている<ref name=spaininfo>{{cite web |url=http://www.spain.info/ja/que-quieres/agenda/fiestas/valencia/fallas_de_san_jose.html |title=サン・ホセの火祭り |publisher=スペイン政府観光局 |accessdate=2016-04-07}}</ref>。3月はじめから行われる祭りでは、大小約600のファジェ(張子人形)が町中に飾られ、最終日である3月19日(聖ヨセフの日)にはほぼ全てのファジェが焼き払われる<ref name=spaininfo/>。 |

|||

=== 食文化 === |

|||

{{仮リンク|バレンシア料理|en|Valencian cuisine}}は{{仮リンク|地中海料理|en|Mediterranean cuisine}}に分類され、近隣の{{仮リンク|バレアレス料理|en|Balearic cuisine}}、[[カタルーニャ料理]]、{{仮リンク|アラゴン料理|en|Aragonese cuisine}}、{{仮リンク|マンチェゴ料理|en|Manchego cuisine}}(ラ・マンチャ)、ムルシア料理から影響を受けている。典型的なバレンシア料理には、パエリア、魚介類や肉類(鶏肉・ウサギ肉)を添えた煮込みご飯料理、甘いペイストリーの{{仮リンク|ファルトン|en|Fartons}}、揚げパンの{{仮リンク|ブニュエロ|en|Buñuelo}}、[[トルティージャ]]、[[ピンチョス]]、スティックパンのロスキリェータス、[[イカフライ]]などがある。バレンシアは大麦を使用した飲料の[[オルチャータ]]発祥の地である。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Les Plantes Cultivades. Cereals. Imatge 46.jpg|バレンシア近郊のオレンジ畑 |

|||

File:Paella hirviendo.jpg|伝統的なバレンシア風パエリア |

|||

File:Fideua - xurde.jpg|パスタを用いたパエリアのフィデウアー |

|||

File:Horchata de chufa.jpg|オルチャータ(右)とファルトン(左) |

|||

</gallery> |

|||

=== スポーツ === |

=== スポーツ === |

||

{|class="wikitable" style="font-size: smaller;" |

|||

サッカークラブとしては、[[リーガ・エスパニョーラ]]の[[バレンシアCF]]や[[レバンテUD]]が本拠地を構える。バスケットボールクラブとしては[[バレンシア・バスケットクラブ]]が本拠地を構える。 |

|||

|- |

|||

! クラブ !! 競技 !! リーグ !! 設立年 |

|||

|- |

|||

| [[バレンシアCF]] || サッカー || [[プリメーラ・ディビシオン|プリメーラ]](1部) || 1919 |

|||

|- |

|||

| [[レバンテUD]] || サッカー || プリメーラ(1部) ||1909 |

|||

|- |

|||

| [[バレンシアBC]] || バスケットボール男子 || [[リーガACB|ACB]](1部) || 1986 |

|||

|- |

|||

| {{仮リンク|ロス・カサレス・バレンシア|en|Ros Casares Valencia}} || バスケットボール女子 || [[リーガ・フェミニーナ・バロンセスト|リーガ・フェミニーナ]](1部) || 1996 |

|||

|- |

|||

|バレンシア・ジャイアンツ || アメリカンフットボール || {{仮リンク|リーガ・ナシオナル・デ・フットボル・アメリカーノ|label=LNFA|en|Liga Nacional de Fútbol Americano}}(1部) || 2003 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|バレンシア・ファイアーバッツ|en|Valencia Firebats}} || アメリカンフットボール || LNFA(1部) || 1993 |

|||

|- |

|||

|{{仮リンク|バレンシアFS|en|Valencia FS}} || フットサル || テルセーラ(3部) || 1983 |

|||

|- |

|||

|CRレス・アベリェス || ラグビーユニオン || オノールB(2部) || 1971 |

|||

|- |

|||

|CAUラグビー・バレンシア || ラグビーユニオン || オノールB(2部) || 1973 |

|||

|- |

|||

|RCバレンシア || ラグビーユニオン || オノールB(2部)|| 1966 |

|||

|} |

|||

[[バレンシアCF]]は国際的な成功を収めたサッカークラブであり、[[リーガ・エスパニョーラ]]では6回、[[UEFAカップウィナーズカップ]]と[[UEFAカップ]]では1回ずつ、[[インターシティーズ・フェアーズカップ]]と[[UEFAスーパーカップ]]では2回ずつ優勝している。バレンシアCFは[[メスタージャ]]をホームスタジアムとしている。バレンシアCFの都市内ライバルは[[レバンテUD]]であり、レバンテUDは[[エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア]]をホームスタジアムとしている。2011年にはバレンシア第3のサッカークラブとして{{仮リンク|ウラカン・バレンシアCF|en|Huracán Valencia CF}}が設立され、2014年まではバレンシア近郊の[[マニゼス]]の、2014年からは[[トレント (スペイン)|トレント]]のスタジアムで試合を行っている。 |

|||

2007年にはヨット競技の第32回[[アメリカスカップ]]が開催され、2010年の第33回大会もバレンシアで開催された。 |

|||

アメリカンフットボールのスペイン1部リーグである{{仮リンク|リーガ・ナシオナル・デ・フットボル・アメリカーノ|label=LNFA|en|Liga Nacional de Fútbol Americano}}に2クラブが在籍している唯一の都市がバレンシアである。バレンシア・ファイアーバッツとバレンシア・ジャイアンツが本拠地を置いており、両者ともにハルディン・デル・トゥリアをホームスタジアムとしている。ファイアーバッツは3回全国優勝している。 |

|||

1999年から[[ロードレース世界選手権]]の[[バレンシアグランプリ]]が[[バレンシア・サーキット]]で開催されている。2008年から2012年まで[[フォーミュラ1|F1]][[ヨーロッパグランプリ]]が[[バレンシア市街地コース]]にて開催された。 |

|||

2008年から2012年まで、[[バレンシア市街地コース]]で[[フォーミュラ1|F1]]の[[ヨーロッパグランプリ]]が開催された。市街地コースでF1グランプリを開催したヨーロッパの都市は、バレンシア、バルセロナ、ポルト、モンテカルロ(モナコ)の4都市のみである。1999年からは[[ロードレース世界選手権]]の[[バレンシアグランプリ]]が[[バレンシア・サーキット]]で開催されている。定期的に[[ドイツツーリングカー選手権]](DTM)のスペインラウンドがバレンシアで開催されている。 |

|||

プロテニスの[[男子プロテニス協会|ATPツアー]]である[[バレンシア・オープン500]]が開催されている。 |

|||

バスケットボールクラブとしては[[バレンシア・バスケットクラブ]]が本拠地を構える。2007年にはヨット競技の第32回[[アメリカスカップ]]が開催され、2010年の第33回大会もバレンシアで開催された。プロテニスの[[男子プロテニス協会|ATPツアー]]である[[バレンシア・オープン500]]が開催されている。 |

|||

== 交通 == |

|||

[[バルセロナ]]、[[マドリード]]、[[サラゴサ]]などの都市とは、特急列車や高速バスで結ばれている。 |

|||

<gallery> |

|||

市内外の交通機関として、4路線134kmからなる都市鉄道の[[メトロバレンシア]]が走っている。郊外では地上を走る通勤路線となっており、1路線は市電になっている。 |

|||

File:Rata Penada Mascota VCF 2013.jpg|スペインを代表するサッカークラブの[[バレンシアCF]] |

|||

File:VBC-Kazan Eurocup finals 2014 - 40.jpeg|{{仮リンク|パベリョー・ムニシパル・フォント・デ・サン・リュイス|en|Pavelló Municipal Font de San Lluís}} |

|||

File:Swing-bridge Valencia Street Circuit.jpg|バレンシア市街地コース |

|||

</gallery> |

|||

== 観光 == |

|||

また市内と郊外を結ぶ交通機関として[[セルカニアス バレンシア]]が[[レンフェ]]により運行されている。 |

|||

[[ファイル:Hemispheric - Valencia, Spain - Jan 2007.jpg|thumb|right|[[芸術科学都市]]のレミスフェリック]] |

|||

* {{仮リンク|バレンシア大聖堂|en|Saint Mary of Valencia Cathedral}} : 13世紀から15世紀にかけて建設された。[[ゴシック建築]]だが、バロックとロマネスクの様式も混じっている。[[聖杯]]が納められている。 |

|||

== バレンシア出身の著名人 == |

|||

** {{仮リンク|ミゲレテの塔|es|El Miguelete}} : バレンシア大聖堂の角にある塔。 |

|||

*[[フアン・ルイス・ビベス]] - 人文学者 |

|||

* [[ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ]] : 「絹の交易所」の意。1482年から1533年にかけてイスラム王宮跡に建てられた、華やかなゴシック様式の交易所である<ref name=unesco782/>。1996年には[[ユネスコ]]の[[世界遺産]]に登録された<ref name=unesco782>{{cite web |url=http://whc.unesco.org/es/list/782 |title=Lonja de la seda de Valencia |publisher=ユネスコ |accessdate=2016-04-07}}</ref>。 |

|||

*[[コスメ・デ・トーレス]] - 宣教師 |

|||

* [[芸術科学都市]] : [[サンティアゴ・カラトラバ]]の設計により1996年に建設が開始され<ref name=cityguide2>{{cite web |url=http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/the-city-of-arts-and-sciences.html |title=City of Arts and Sciences |publisher=Valencia City Guide |accessdate=2016-04-07}}</ref>、2005年に完成した。 |

|||

*[[ビセンテ・マルティーン・イ・ソレル]] - 作曲家 |

|||

** {{仮リンク|ソフィア王妃芸術宮殿|en|Palau de les Arts Reina Sofía}} : 劇場。 |

|||

*[[サンティアゴ・カラトラバ]] - 建築家 |

|||

** {{仮リンク|レミスフェリック|en|L'Hemisfèric}} : 映画館・プラネタリウム・レザリアム。 |

|||

*[[ビセンテ・ブラスコ・イバニェス]] - 作家 |

|||

** {{仮リンク|ルンブラクレ|en|L'Umbracle}} : 庭園。 |

|||

*[[フランシスコ・モリーナ]] - サッカー選手 |

|||

** {{仮リンク|フェリペ王子科学博物館|en|El Museu de les Ciències Príncipe Felipe}} : 科学博物館。 |

|||

*[[ダビド・アルベルダ]] - サッカー選手 |

|||

** {{仮リンク|オセアノグラフィック|en|L'Oceanogràfic}} : ヨーロッパ最大の[[水族館]]。設計は[[フェリックス・キャンデラ]]。 |

|||

*[[ビセンテ・ロドリゲス]] - サッカー選手 |

|||

* {{仮リンク|バレンシア民族学博物館|en|Valencian Museum of Ethnology}} |

|||

*[[ビクトル・クラベール]] - [[バスケットボール選手]] |

|||

* {{仮リンク|ピウス5世現代美術館|en|Museu de Belles Arts San Pío V}} |

|||

*[[フェルナンド・ベルダスコ]]-テニス選手 |

|||

* {{仮リンク|バレンシア歴史博物館|en|Valencia History Museum}} |

|||

*[[ロベルト・ソルダード]] - サッカー選手 |

|||

* {{仮リンク|ゴンサーレス・マルティ国立陶器・装飾芸術博物館|en|González Martí National Museum of Ceramics and Decorative Arts}} |

|||

* [[アルブフェーラ自然公園]] - バレンシア郊外にある。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Valenciacathedral.jpg|バレンシア大聖堂 |

|||

ファイル:Miguelete.jpg|ミゲレテの塔 |

|||

ファイル:Lonja de Valencia1.jpg|ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ |

|||

ファイル:Valencia dworzec.jpg|バレンシア中央駅 |

|||

File:El Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia - Jan 2007.jpg|[[芸術科学都市]]のソフィア王妃芸術宮殿 |

|||

</gallery> |

|||

== 出身人物 == |

|||

* {{仮リンク|イブン・アル=アバル|en|Ibn al-Abbar}}(1199–1260) : 詩人・外交官。 |

|||

* [[ペドロ3世 (アラゴン王)|ペドロ3世]](1239-1285) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。 |

|||

* [[アルフォンソ3世 (アラゴン王)|アルフォンソ3世]](1265-1291) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。 |

|||

* [[ハイメ2世 (アラゴン王)|ハイメ2世]](1267-1327) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。 |

|||

* {{仮リンク|ビセンテ・フェレール|en|Vincent Ferrer}}(1350-1419) : ドミニコ会修道士。 |

|||

* [[カリストゥス3世 (ローマ教皇)|カリストゥス3世]](1378-1458) : 第209代ローマ教皇。 |

|||

* {{仮リンク|アウジアス・マルク|en|Ausiàs March}}(1400-1459) : 詩人。 |

|||

* {{仮リンク|ジュアノット・マルトゥレイ|en|Joanot Martorell}}(1413–1468) : 小説家。 |

|||

* [[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)]](1431-1503) : 第214代ローマ教皇。 |

|||

* {{仮リンク|ジョアン・ルイス・デ・クレーリャ|en|Joan Roís de Corella}}(1435-1497) : 詩人・著作家。 |

|||

* {{仮リンク|ルイス・デ・サンタンヘル|en|Luis de Santángel}}(????-1498) : 財務大臣。 |

|||

* [[フアン・ルイス・ビベス]](1492-1540) : 人文学者・教育者。 |

|||

* [[コスメ・デ・トーレス]](1510-1570) : 宣教師。 |

|||

* {{仮リンク|ギリェン・デ・カストロ|en|Guillén de Castro y Bellvis}}(1569-1631) : 劇作家。 |

|||

* [[アントニオ・ホセ・カヴァニレス]](1745-1804) : 植物学者・博物学者。 |

|||

* [[ビセンテ・マルティーン・イ・ソレル]](1754-1806) : 作曲家。 |

|||

* {{仮リンク|ラファエル・グアスタビーノ|en|Rafael Guastavino}}(1842-1908) : 建築家。 |

|||

<!--* [[フランシスコ・タレガ]](1852-1909) : 作曲家・ギター奏者。--><!--ヴィラ=レアル出身では?--> |

|||

* {{仮リンク|ジュアキン・リュレンス・フェルナンデス・デ・コルドバ|en|Joaquín Lloréns Fernández de Cordoba}}(1854–1930) : 軍人・政治家。 |

|||

* {{仮リンク|ホセ・ベンリウレ・イ・ヒル|en|José Benlliure y Gil}}(1858-1937) : 画家。 |

|||

* {{仮リンク|クンセプシオン・アレイシャンドラ|en|Concepción Aleixandre}}(1862-1952) : 教育者・医師。 |

|||

* {{仮リンク|ホアキン・ソローリャ|en|Joaquín Sorolla}}(1863-1923) : 画家。 |

|||

* [[エンリケ・シモネ]](1866–1927) : 画家。 |

|||

* [[ビセンテ・ブラスコ・イバニェス]](1867-1928) : 小説家。 |

|||

* {{仮リンク|ジュゼップ・マリア・バジャリ|en|Josep Maria Bayarri}}(1886-1970) : 著作家・詩人。 |

|||

* [[マヌエル・パラウ]](1893-1967) : 作曲家。 |

|||

* {{仮リンク|ホセ・イトゥルビ|en|José Iturbi}}(1895-1980) : 指揮者・ピアニスト。 |

|||

<!--* [[ホアキン・ロドリーゴ]](1901-1999) : 作曲家。--> |

|||

* [[エンリーク・ヴァロール・イ・ヴィーヴェス]](1911-2000) : 著述家・文法学者。 |

|||

* {{仮リンク|マヌエル・サンチス・イ・グアルネール|en|Manuel Sanchis i Guarner}}(1911-1981) : 文献学者・歴史学者・著作家。 |

|||

* [[ルイス・ガルシア・ベルランガ]](1921-2010) : 映画監督・脚本家。 |

|||

* [[ジョアン・フステル]](1922-1992) : 著作家。 |

|||

* {{仮リンク|ライモン|en|Raimon}}(1940-) : 作曲家・歌手。 |

|||

* {{仮リンク|ニーノ・ブラーボ|en|Nino Bravo}}(1944-1973) : ポップ歌手。 |

|||

* {{仮リンク|マリーア・テレサ・フェルナンデス・デ・ラ・ベガ|en|María Teresa Fernández de la Vega}}(1949-) : 政治家。スペイン初の女性副首相。 |

|||

<!--* [[サンティアゴ・カラトラバ]](1951-) : 建築家。--><!--バレンシア都市圏の別の町らしい--> |

|||

* {{仮リンク|ペリス・カルボネイ|en|Peris carbonell}}(1957-) : 画家・彫刻家。 |

|||

* {{仮リンク|サルバドール・ラロッカ|en|Salvador Larroca}}(1964-) : コミック作家。 |

|||

* [[フランシスコ・モリーナ]](1970-) : サッカー選手。 |

|||

<!--*[[ダビド・アルベルダ]](1977-) : サッカー選手--> |

|||

* {{仮リンク|ラモン・テバル|en|Ramón Tebar}}(1978-) : 指揮者・ピアニスト。 |

|||

* {{仮リンク|ホス・デ・ソラウン・ソト|en|Josu De Solaun Soto}}(1981-) : ピアニスト。 |

|||

* [[ビセンテ・ロドリゲス]](1981-) : サッカー選手。 |

|||

* [[ロベルト・ソルダード]](1985-) : サッカー選手。 |

|||

* [[ヴィクトル・クラベール|ビクトル・クラベール]](1988-) : バスケットボール選手。 |

|||

<gallery> |

|||

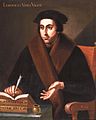

File:LuisVives.jpg|人文学者の[[フアン・ルイス・ビベス]] |

|||

File:Joaquín Sorolla 004.jpg|画家のホアキン・ソローリャ |

|||

File:Vicente Blasco Ibáñez.jpg|小説家の[[ビセンテ・ブラスコ・イバニェス]] |

|||

File:Sos del Rey Católico 25.JPG|映画監督の[[ルイス・ガルシア・ベルランガ]] |

|||

</gallery> |

|||

== 姉妹都市 == |

== 姉妹都市 == |

||

バレンシアは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる<ref name="Valencia twinnings">{{cite web |url=http://www.valencia.es/ayuntamiento/rinternacionales_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/D80022569C2533B9C12571F100285E72?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Frinternacionales_accesible.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=3 |title=Ciudades Hermanadas con València |accessdate=8 August 2013 |work=バレンシア市議会 |language=Spanish |archiveurl= https://web.archive.org/web/20121029071705/http://www.valencia.es/ayuntamiento/rinternacionales_accesible.nsf/vDocumentosTituloAux/D80022569C2533B9C12571F100285E72?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Frinternacionales_accesible.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=3 |archivedate=23 October 2012}}</ref>。 |

|||

* {{flagicon|ITA}} [[ボローニャ]]、[[イタリア]] |

|||

* {{flagicon|GER}} [[マインツ]]、[[ドイツ]] |

|||

* {{flagicon|MEX}} [[ベラクルス]]、[[メキシコ]] |

|||

* {{flagicon|USA}} [[サクラメント (カリフォルニア州)|サクラメント]]、[[アメリカ合衆国|アメリカ]] |

|||

* {{flagicon|UKR}} [[オデッサ]]、[[ウクライナ]] |

|||

* {{flagicon|VEN}} [[バレンシア (ベネズエラ)|バレンシア]]、[[ベネズエラ]] |

|||

* {{flagicon|ITA}} [[ボローニャ]]、[[イタリア]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

== バレンシアを舞台とする作品 == |

|||

* {{flagicon|GER}} [[マインツ]]、[[ドイツ]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

*『[[バレンシアの寡婦]]』 - [[ロペ・デ・ベガ]]の戯曲。そのソ連での上演の際に[[アラム・ハチャトゥリアン]]が劇[[付随音楽]]を作曲し、後に演奏会用組曲としている。 |

|||

* {{flagicon|MEX}} [[ベラクルス]]、[[メキシコ]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

* {{flagicon|USA}} [[サクラメント (カリフォルニア州)|サクラメント]]、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

* {{flagicon|UKR}} [[オデッサ]]、[[ウクライナ]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

* {{flagicon|VEN}} [[バレンシア (ベネズエラ)|バレンシア]]、[[ベネズエラ]]<ref name="Valencia twinnings"/> |

|||

==脚注== |

==脚注== |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|2}} |

||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{ |

{{Commonscat|Valencia (capital)|バレンシア}} |

||

* {{official|http://www.ayto-valencia.es/}}{{ca icon}}{{es icon}}{{en icon}} |

|||

{{Commons&cat|Valencia|Valencia|バレンシア}} |

|||

* [http://www.spain.info/ja/ven/grandes-ciudades/valencia.html バレンシア] スペイン政府観光局 {{ja icon}} |

|||

; 公式 |

|||

* {{official|http://www.ayto-valencia.es/}}(バレンシア語){{es icon}}{{en icon}} |

|||

; 観光 |

|||

* [http://www.turisvalencia.es/index.aspx?idioma=JA バレンシア観光コンベンション局] {{ja icon}} |

|||

* [http://www.spain.info/ja/ven/grandes-ciudades/valencia.html スペイン政府観光局 バレンシア] {{ja icon}} |

|||

{{Normdaten}} |

|||

{{DEFAULTSORT:はれんしあ}} |

{{DEFAULTSORT:はれんしあ}} |

||

[[Category:バレンシア|*]] |

[[Category:バレンシア|*]] |

||

2016年5月20日 (金) 15:24時点における版

| |

| 州 | |

|---|---|

| 県 | |

| 面積 | 134.65 km² |

| 標高 | 15m |

| 人口 | 786,424 人 (2014年) |

| 人口密度 | 5,840.51 人/km² |

| 住民呼称 | valencià/-ana |

|

北緯39度28分12秒 西経0度22分36秒 / 北緯39.47000度 西経0.37667度座標: 北緯39度28分12秒 西経0度22分36秒 / 北緯39.47000度 西経0.37667度

| |

バレンシア(バレンシア語 : València; バレンシア語: [vaˈlensia]、スペイン語 : Valencia; スペイン語: [baˈlenθja])は、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ(基礎自治体)。バレンシア州の州都であり、バレンシア県の県都である。

紀元前138年にローマ人の植民市として建設された集落に起源をもつ。人口は約80万人で、マドリードとバルセロナに次いでスペインで3番目に多い。バレンシア都市圏の人口は調査機関によって異なるが、約170万人-約230万人である。地中海西部のバレアレス海に面し、トゥリア川の河口部に位置する。バレンシアの気候は温暖で降水量の少ない地中海性気候である。世界遺産に登録されているラ・ロンハ、国立陶器博物館、バレンシア大聖堂などがある。3月にはスペイン3大祭りのひとつであるファジェス(サン・ホセの火祭り)が開催される。パエリア発祥の地である。バレンシア港はヨーロッパで5番目に貨物取扱量が多い港湾であり、地中海でもっとも貨物取扱量が多い港湾である。

地理

バレンシアは地中海西部のバレアレス海の一部であるバレンシア湾に面しており、トゥリア川がバレンシア湾に注ぐ位置にある。ローマ人によって建設された集落は、地中海からトゥリア川を6.4km遡った位置にあった。市街地中心部から南に11kmの距離には、スペイン最大の淡水湖のひとつであるアルブフェーラ潟があり、1911年にはバレンシア市議会がスペイン王室からアルブフェーラ潟を購入した[1]。1986年には文化的・歴史的・生態学的価値が認められ、バレンシア州政府によってアルブフェーラ自然公園が設置された[2]。

人口

2001年のバレンシアの人口は809,267人であり、スペインで3番目、欧州連合で24番目だった[3]。バレンシア都市圏の人口は調査機関によって異なるが、Demographia.comは1,561,000人[4]、Eurostatは1,564,145人[5]、City Populationなどは1,705,742人[6][7][8]、Organization for Economic Cooperation and Developmentは2,300,000人[9]、Eurostatは2,516,818人[10]としている。2000年にはスペイン国外生まれの比率が1.5%だったが[11]、2009年には9.1%[12]にまで増加した。この現象はマドリードやバルセロナでも起こっている[13]。国外出身者の主な出身国は、エクアドル、ボリビア、コロンビア、モロッコ、ルーマニアである[14]。

気候

バレンシアは亜熱帯地中海性気候であり、ケッペンの気候区分ではCsaである[15]。穏やかな冬季、長く暑い夏季を特徴としている。年間平均気温は摂氏18.4度である。最寒月の1月は最高気温が摂氏13度から21度となり、最低気温が摂氏4度から12度となる。最暖月の8月は最高気温が摂氏28度から34度となり、最低気温が摂氏約23度となる。地中海への近さやフェーン現象のおかげで、冬季にはヨーロッパでもっとも穏やかな地域である。バレンシアの1月の平均気温は、北ヨーロッパの夏季の平均気温に匹敵する。

年間日照時間は2,696時間であり、冬季の12月は155時間(5時間/日)、夏季の7月は315時間(10時間/日)である。海水の平均気温は冬季が摂氏15度から16度[16][17]、夏季が摂氏26度から28度である[17][18]。平均相対湿度は4月が60%であり、8月が68%である[19]。

| バレンシアの気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 平均最高気温 °C (°F) | 16.1 (61) |

17.2 (63) |

18.7 (65.7) |

20.2 (68.4) |

22.8 (73) |

26.2 (79.2) |

29.1 (84.4) |

29.6 (85.3) |

27.6 (81.7) |

23.6 (74.5) |

19.5 (67.1) |

16.8 (62.2) |

22.3 (72.1) |

| 日平均気温 °C (°F) | 11.5 (52.7) |

12.6 (54.7) |

13.9 (57) |

15.5 (59.9) |

18.4 (65.1) |

22.1 (71.8) |

24.9 (76.8) |

25.5 (77.9) |

23.1 (73.6) |

19.1 (66.4) |

14.9 (58.8) |

12.4 (54.3) |

17.8 (64) |

| 平均最低気温 °C (°F) | 7.0 (44.6) |

7.9 (46.2) |

9.0 (48.2) |

10.8 (51.4) |

14.1 (57.4) |

17.9 (64.2) |

20.8 (69.4) |

21.4 (70.5) |

18.6 (65.5) |

14.5 (58.1) |

10.4 (50.7) |

8.1 (46.6) |

13.4 (56.1) |

| 降水量 mm (inch) | 36 (1.42) |

32 (1.26) |

35 (1.38) |

37 (1.46) |

34 (1.34) |

23 (0.91) |

9 (0.35) |

19 (0.75) |

51 (2.01) |

74 (2.91) |

51 (2.01) |

52 (2.05) |

454 (17.87) |

| 平均降水日数 (≥1 mm) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |

| 平均月間日照時間 | 169 | 169 | 212 | 229 | 256 | 271 | 314 | 285 | 237 | 201 | 167 | 150 | 2,660 |

| 出典:世界気象機関 (国際連合),[20] Agencia Estatal de Meteorología[21] | |||||||||||||

歴史

古代

イベリア人はこの土地をエデタニアと呼んだ[22]。紀元前138年、約2000人のローマ人植民者がこの地にワレンティア(ウァレンティア Valentia 、強さ・活力の意)を建設して定住した[23]。ワレンティアは典型的なローマ都市であり、河川が海にそそぐ位置にあり、ローマ街道で帝国の首都と結ばれた。植民市の中心部は今日のビルヘン広場周辺であり、公共広場があったこの場所ではカルド通りとデクマヌス通りが交差していた[24][25]。カルド通りは今日のサルバドール通りとアルモイナ通り[26]、デクマヌス通りは今日のカバリェロス通りに相当する。

紀元前75年にはポンペイウスとセルトリウスの争いによって破壊されたが[27][28]、ワレンティアは約50年後に大規模インフラ計画とともに再建されると、1世紀半ばまでには急激な都市成長を経験した。地理学者のポンポニウス・メラはワレンティアをヒスパニア・タラコネンシス属州有数の都市と呼んでいる。3世紀には都市としての衰退を被ったが、4世紀にはキリスト教化が生じた。

中世

- 西ゴート時代

数世紀後、スエヴィ族、ヴァンダル族、アラン族、後に西ゴート族などゲルマン人のイベリア半島への侵入と、ローマ帝国政権の崩壊による支配者の空白状態が同時期に起こった。カトリック教会が都市の支配権をわが物とし、ローマ人の(非カトリックの)聖堂に取って代わった。554年にはイベリア半島南西部にビザンツ人が侵入し、バレンシアは戦略的重要性を得た。625年にビザンツ人が追放されると、西ゴート族の軍隊が登場し、古代ローマの円形闘技場を要塞化した。西ゴート族による支配の歴史は約100年間だったことが知られているが、この期間の出来事はほとんど考古学的文献が残っていない。発掘調査によるとこの期間の都市の発展がわずかであったことが示唆されている。西ゴート時代のバレンシアはトレド大司教区の下位に位置する付属司教区ではあったが、古代ローマ時代のヒスパニア・カルタギネンシス属州の範囲からなるカトリック教会の司教管区が置かれた。

- イスラーム時代(バランシヤ)

714年にムーア人(ベルベル人とアラブ人)がイベリア半島に侵入すると、バレンシアは戦うことなく降伏し[29]、サン・ビセンテ大聖堂はモスクに転換された。後ウマイヤ朝の初代アミールであるアブド・アッラフマーン1世は755年に都市の破壊を命じたが、何年か後には息子のアブドゥラがバレンシア地方全体に対して自治規則を規定した。アブドゥラの統治下では都市内のルサファ地区に豪華なルサファ宮殿の建設が命じられた[30]。アブドゥラの廟は発見されていない。また、同時期のバレンシアは「砂の町」(Medina al-Turab)との異名を授かった。イスラーム文化が都市に定着すると、10世紀には紙、絹製品、皮革製品、セラミック、ガラス、銀製品などの活発な交易活動が理由で[31]バランシヤ(Balansiyya)と呼ばれるようになった。この時代の建築的以降は豊富に残っており、今日でも旧市壁、浴場、ポルタル・デ・バルディグナ通り、大聖堂、古いモスクのミナレットであるエル・ミカレットの塔などを見ることができる。1002年に後ウマイヤ朝の宰相であるアルマンソールが死去し、支配者の死去に伴う騒乱が起こったのち、アル・アンダルスはタイファと呼ばれる数多くの小国に分裂した。そのうちのひとつがバレンシアのタイファであり、1010年から1065年、1075年から1099年、1145年から1147年、1229年から1238年の4期間に存在した。

11世紀のバランシヤはバレンシアのタイファの勃興によって生まれ変わった。都市は成長し、アブド・アル=アジズの治世には新たな市壁が建設された。今日でもこの市壁は旧市街全体を囲むようにして保存されている。カスティーリャ人貴族のエル・シッドは地中海に面する公国の建設を目指し、キリスト教徒とムーア人を組み合わせた軍隊でバレンシア地方に入り、1092年には都市の包囲を開始した。1094年5月までには包囲が完了し、1094年から1099年7月までのバレンシアはエル・シッドの統治下にあった。キリスト教徒であるエル・シッドの統治下で、9のイスラーム・モスクがカトリック教会に転換され、フランス人修道士のジェロームがバレンシア司教に任命された[32]。エル・シッドは1099年7月に殺害されたが、妻のヒメナ・ディアスはムラービト朝の包囲から都市を守り切り、その後の2年間バレンシアを統治した[33]。

バレンシアは1102年までキリスト教徒軍の手に残ったが、1102年にムラービト朝が奪還してイスラーム教徒の支配に戻った。「全スペインの皇帝」を自称したカスティーリャ王アルフォンソ6世はいったんはバレンシアからイスラーム教徒を追いやったが、都市を保持し続けるのに十分な力は有していなかった。キリスト教徒は町を放棄する前に火をつけ、1109年5月5日にはムラービト朝のマスダリが占領した。イブン・ハファージャはこの出来事を、町の解放を進めたユースフ・イブン・タシュフィーンへの感謝の意味を込めて詩に残している。やがてムラービト朝の影響力は後退し、新王朝のムワッヒド朝が北アフリカからやってきて台頭、ムワッヒド朝は1145年にはイベリア半島の主導権を握った。しばらくはバレンシア王兼ムルシア王のイブン・マルダニスがムワッヒド朝のバレンシアへの入城を阻止していたが、1171年にはついに北アフリカの勢力によって陥落した。ムラービト朝とムワッヒド朝というイスラーム教徒の2つの勢力は、1102年から130年以上にわたってバレンシアを支配している。

- レコンキスタ

1238年[34]、アラゴン王ハイメ1世はアラゴン人・カタルーニャ人・ナバーラ人・カラトラバ騎士団による十字軍からなる軍隊を伴ってバレンシアを包囲し、9月28日には都市を降伏させ[35]、5万人のムーア人がバレンシアを去ることを余儀なくされた。イブン・アル=アッバルやイブン・アミラなどの詩人は、愛するバレンシアからの亡命を悲しんで作品を残した。イスラーム教徒の追放後、都市は征服の参加者の間で分割された。ハイメ1世は都市に対して「バレンシアのフール」と呼ばれる新たな特権を与え、この特権は後にはバレンシア王国全体に拡張された。キリスト教徒の統治下で新たな社会や言語が発達し、今日のバレンシア人の特徴となる基礎を形成した。ハイメ1世はアラゴン連合王国の構成国のひとつとしてバレンシア地方にバレンシア王国を築き、ユダヤ教徒、イスラーム教徒、キリスト教徒など、あらゆる宗派が王国の市民として生活することを認めた。レコンキスタ時点のバレンシア王国には、イスラーム教徒12万人、キリスト教徒65,000人、ユダヤ教徒2,000人が暮らしていた。

1348年の黒死病やそれに続く伝染病、さらには度重なる戦争や暴動によって、14世紀中頃には人口が減少した。君主制の行き過ぎに反発して王国の首都であるバレンシア市民が主導した反乱が起こったほか、1363年と1364年にはカスティーリャ王国の攻撃を受け、早急な新市壁の建設を余儀なくされた。キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラーム教徒という3教徒の共存の問題もあった。ユダヤ教徒は水辺の土地に暮らし、経済的・社会的に発展し、その居住区域は周囲の教区内に徐々に拡大していた。レコンキスタ後にも都市に残ったイスラーム教徒は今日のモーゼン・ソレル市場の隣に定住していたが、1391年には暴徒がユダヤ人地区を襲撃し、キリスト教徒への強制改宗につながった。

- バレンシアの黄金時代

15世紀はバレンシアの黄金時代と呼ばれ、経済発展を背景に文化や芸術が花開いた。この時期のバレンシアはアラゴン連合王国でもっとも人口の多い都市となっている。繊維製品がけん引する地場産業は大きく発展し、都市の銀行業務を支援する金融機関が設立された。1492年にクリストファー・コロンブスがカスティーリャ王国から新大陸航海に出発した際には、バレンシアの銀行家がカスティーリャ女王イサベル1世に対して出資している。世紀末には絹製品取引所であるラ・ロンハ・デ・ラ・セダが建設され、バレンシアはヨーロッパ中から商人を集める商業中心地となった。

経済発展は芸術や文化の繁栄にもつながった。セラーノスの塔(1392年)、ロンハ(1482年)、ミゲレテ、サント・ドミンゴ修道院礼拝堂など、バレンシアを象徴する建物のいくつかはこの時代に建設されている。絵画や彫刻の分野では、フランドルやイタリアの傾向が、バレンシアのリュイス・ダルマウ、ゴンサロ・ペレス、ダミアー・フルメントなどに影響を与えた。アウジアス・マルク、Roiç de Corella、イサベル・デ・ビリェナなどのパトロンとなったアルフォンソ5世の下で文学も花開いた。ジュアノット・マルトゥレイは1460年までに騎士道小説『ティラン・ロ・ブラン』を執筆し、この物語はミゲル・デ・セルバンテスからウィリアム・シェイクスピアまで、後年の多くの著作家に影響を与えた革新的な騎士道小説だった。アウジアス・マルクはトルバドゥールが使用していたオック語の代わりに執筆言語としてバレンシア語を用いた最初期の詩人である。1499年から1502年の間にはストゥディウム・ゲネラーレ(中世大学)としてバレンシア大学が設立された。

15世紀と16世紀、バレンシアは地中海岸でもっとも影響力のある都市のひとつであった。イベリア半島初の印刷機はバレンシアに設置され、ドイツ・シュヴァーベンに本拠を構えるラーヴェンスブルク貿易会社バレンシア工場の監督下で、ランベルト・パルマルトとその協力者が1473年に印刷を開始した[36]。ロマンス諸語として2番目に早く聖書が印刷された言語はバレンシア語であり、1478年頃にブニファシ・ファレーによってバレンシアで印刷された[37]。ローマ教皇カリストゥス3世とアレクサンデル6世を輩出したボルジア家はバレンシアの出身である。1492年、チェーザレ・ボルジアは17歳でバレンシア大司教に任命されている。

スペイン王国時代

- スペイン帝国

スペイン王国が新大陸を発見すると、ヨーロッパの経済は地中海中心から大西洋中心の貿易活動に移行した。スペイン王国はカスティーリャ王国とアラゴン連合王国が合併して成立していたが、新大陸の征服と搾取はカスティーリャ王国が独占し、カタルーニャ人、アラゴン人、マヨルカ人同様に、バレンシア人も大西洋をまたぐ貿易への参加を禁じられた。事業の喪失に直面し、バレンシアは深刻な経済危機に陥った。1519年から1523年にはハプスブルク家出身のカルロス1世に対して、ジェルマニアの反乱として知られる職人組合の反乱がバレンシアで起こった。この反乱は君主制に対する反発、封建制に対する運動であり、1519年の黒死病の流行前に都市から逃れていた封建貴族に対する社会的反乱の意味合いがあった。反イスラーム運動という側面もあり、アラゴン連合王国に住むムデハル(キリスト教徒の再征服地に住むイスラーム教徒の残留者)に対する暴動を起こし、ムデハルにキリスト教への強制改宗の義務を課した。アラゴン王妃ジェルメーヌ・ド・フォワは残酷なまでに反乱の主導者を抑圧し、このことはカルロス1世への権力集中を加速させた。ジェルメーヌ・ド・フォワは100人以上の死刑状に署名したとされており、800人もの死刑が行われた可能性がある。

カトリック両王時代の1502年、イスラーム教徒はカトリックへの改宗か追放の選択を迫られた。これによってカトリックに改宗したイスラーム教徒をモリスコと呼ぶが、1609年にはユダヤ教徒とモリスコの追放令(モリスコ追放)が出され、スペイン王国政府は1614年までの間にモリスコに対してスペイン王国から離れることを命じた。彼らはアラゴン連合王国の範囲に集中しており、アラゴン連合王国では人口の1/5を、バレンシア王国では実に人口の1/3を構成していた[38]。

彼らの亡命によっていくつかの貴族は財政的な破滅状態に陥り、1613年にはタウラ・デ・カンビが破産した。ユダヤ教徒とモリスコの追放によって17世紀のバレンシアでは経済的な危機が深まった。スペイン王国は農業労働力の多くを失った貴族を救うために努力したが、これによって都市の経済事情は悪化した。1640年から1652年には収穫人戦争が起こり、スペインの他地域から軍隊が到着、さらなる経済難の時代を迎えた。

- ブルボン朝

1702年から1709年まで続いたスペイン継承戦争時、バレンシアは神聖ローマ皇帝カール6世の側についた。ブルボン朝軍はシャティバのような重要な都市を燃やしている。1707年4月25日にアルマンサの戦いでブルボン朝が勝利すると、フェリペ5世はバレンシアがカール6世側についた罰として特権の廃止を命じた[39]。ヌエバ・プランタ王令によって特権が廃止され、都市はカスティーリャの勅許によって支配された。これによってバレンシア王国の政治的・法的な独立が終了、バレンシアの衰退が頂点に達し、バレンシア王国の首都はオリウエラに移転した。宗教的・文化的・政治的重要性を持つオリウエラはバレンシア地方南端部の町であり、異なる総督領であるムルシアからわずかな距離にあった。このためにバレンシア総督ルイス・アントニオ・ベルーガ・イ・モンカーダ枢機卿はバレンシア王国の首都移転に反対していたが、フェリペ5世はコルテスに対してアントニオ・ベルーガ枢機卿と面会するように命じた。オリウエラはスペイン継承戦争中にバテンシアを砲撃・略奪しており、アントニオ・ベルーガ枢機卿はフェリペ5世への抗議の意味を込めてバレンシア総督の座を辞任、フェリペ5世はついに折れて首都の座をバレンシアに戻した。バレンシアが有していた特権や諸機関が廃止されたことなどにより、市政の最高指揮官はもはや選出されず、代わりに国王が暮らすマドリードから直接任命された。

18世紀中にはバレンシアの経済が回復し、絹製品やセラミック産業が成長した。ブルボン朝カルロス3世の治世(1759年-1788年)の豊かさの例としてジュスティシア宮殿があげられる。18世紀のヨーロッパは啓蒙主義の時代であり、バレンシアでこの人文主義的理想は、フランスやドイツの思想家との関係を保っていたグレゴリー・マイアンスやペレス・バイエルなどに影響を与えた。1776年には国家の友人経済社会が設立され、バレンシアで農業や工業などに様々な改良を導入し、文化的・市民的・経済的な制度を促進した。

近代

19世紀初頭にフランス軍がスペインに攻め入った半島戦争はバレンシアにも影響を与えた。1808年5月23日にはビセント・ドメネク・エル・パリェテールなどに導かれてバレンシア人が蜂起し、フランス兵から城砦を奪還した。6月26日から28日にはボン・アドリアン・ジャノー・ド・モンセー元帥が9,000人の軍隊を率いてバレンシアを攻撃したが、モンセー元帥は二度の攻撃でバレンシアを陥落させることに失敗し、マドリードに退却した。1811年10月にはルイ=ガブリエル・スーシェ元帥がバレンシア包囲を開始し、バレンシアは1812年1月8日にフランス軍への降伏を余儀なくされた。1813年6月にはビトリアの戦いで連合軍がフランス軍に勝利したため、フランス軍は1813年7月にバレンシアから撤退している。

1833年にカルリスタ戦争が勃発すると、バレンシアでは教会の財産の大半が地元のブルジョアジーによって購入された。リベラル派と共和派は頻繁に衝突し、ラモン・カブレラ・イ・グリニョー将軍率いるカルリスタ軍による報復の脅威もあった。イサベル2世の治世(1843-1868)は相対的に安定して都市が成長し、上水道・舗装道路・ガスなどのインフラが整備された。公共の水供給網は1850年に完成し、1882年にはバレンシアに電気が導入された。1866年以降には市壁が取り壊され都市の拡張が容易になった。1860年時点では140,416人の人口を有した。19世紀後半にはブルジョアが都市の発展を奨励し、土地所有者はオレンジの導入やブドウの栽培拡張などによって豊かになった。好景気に合わせてバレンシア語の伝統も復活し、1870年頃にはバレンシア語ルネサンスと呼ばれる運動が起こった。1894年にはバレンシア美術サークルが設立された。

20世紀にはスペインで3番目に人口の多い都市の座を維持し、工業発展・経済発展でもスペインの3番手を占めた。19世紀末には市街地が拡張され、1900年にはバレンシア銀行が設立され、1921年にはバレンシア北駅が完成した。1909年にはバレンシア地方博覧会が開催されている。20世紀初頭のバレンシアは工業都市であり、絹産業は衰退したが、皮革製品・木材・金属の生産や、ワインや柑橘類の輸出などが行われた。第一次世界大戦では柑橘類の輸出不振がバレンシア経済に影響を与えた。1936年のスペイン内戦勃発時には人民戦線がバレンシアを確保しており、1936年11月にはスペイン共和国の臨時首都となったが、1939年にはフランシスコ・フランコ率いるナショナリスト派がバレンシアを掌握した。フランコ独裁体制下ではバレンシア語の使用が禁じられた。1949年にはトゥリア川の洪水で大きな被害を受け、1957年バレンシア洪水ではさらに深刻な被害を受けた。1960年代初頭には経済が回復し始め、爆発的な人口増加を経験した。1957年の洪水後にトゥリア川の河床移設が行われ、1980年には旧河床が長さ7kmにわたって公園となった。

現代

民主化後の1982年にはバレンシア州が設置され、バレンシアはバレンシア州の州都となった。バレンシア州政府はバレンシア語の教育を義務化している。1996年から2005年には、トゥリア川の旧河床に現代建築の集合体である芸術科学都市が建設された。1900年に213,550人だった人口は、2000年には739,014人に増加した。2006年7月3日にはメトロバレンシアでバレンシア地下鉄脱線事故が発生して43人が死去した[40][41]。同時期にはローマ・カトリック教会の第5回世界家族大会が開催され、ローマ教皇ベネディクト16世がバレンシアを訪れた。2007年夏にはアメリカズカップが開催された。

経済

イギリスの「グローバリゼーションと世界都市研究ネットワーク」(GaWC)は、世界都市格付けにおいてバレンシアを「ガンマ」に格付けしている[42]。2011年のバレンシア都市圏の域内総生産は527億ドルであり、1人当たり28,141ドルだった[43]。

バレンシア港は地中海西部最大の港であり[44]、スペイン最大のコンテナ取扱量を持つ港であり[45]、スペイン第2位の貨物総取扱量を持つ港である[46]。スペインからの輸出品の約20%を取り扱っている[47]。

主要な輸出品は食料品や飲料であり、その他にはオレンジ、家具、セラミックタイル、ファン、繊維製品、鉄製品などがある。バレンシアの製造業は冶金業、化学工業、繊維業、造船業、醸造業が中心である。地場産業は地域経済の重要な構成要素であり、経済危機以前の失業率はスペイン平均より低かった。1976年には[48]バレンシア郊外のアルムサフェスにフォードの巨大工場が建設され[49]、この工場ではフォードと資本提携関係にあったマツダも2003年から自動車生産を行っていた[48]。世界的な大手企業ではADC、DACなどの設計、製造を手がける半導体メーカー アナログデバイセズ社の設計開発センターが存在する。

狭軌のバレンシア公営鉄道(FGV)、150km以上の路線網を持つメトロバレンシア、近郊鉄道のセルカニアス バレンシア、路線バスなどの公共交通機関がある。主要な鉄道駅はバレンシア北駅である。バレンシア市街地から9km西にはバレンシア空港が立地している。バレンシアの170km南にはアリカンテ=エルチェ空港が立地している。バレンビシという名称のレンタサイクルシステムが稼働しており、2012年時点で250のステーションに2,750台の自転車が設置されている[50]。

社会

教育

1499年に設立されたバレンシア大学は、スペインに現存するもっとも古い大学のひとつである[51]。芸術学、人文学、工学、健康科学、科学、社会科学などあらゆる分野を学ぶことができ、約55,000人(学士過程45,000人・大学院過程10,000人)の学生が在学している[51]。2015年の世界大学学術ランキングでは、世界301-400位、スペイン6-8位の大学に位置付けられた[52]。アメリカ合衆国のボストンに本部を置くバークリー音楽大学は、2012年に芸術科学都市のソフィア王妃芸術宮殿に新キャンパスを開設した[53]。

言語

スペインの国家公用語はスペイン語であり、バレンシア州の自治州公用語はバレンシア語であるため、バレンシア市の公用語はスペイン語とバレンシア語の二言語である[54]。バレンシア語が独立した言語であるか、カタルーニャ語の方言であるかは、長らく議論の対象となっている。バレンシアはバルセロナに次いでカタルーニャ語圏第2の大都市である[55]。

市内ではバレンシア語よりスペイン語が優勢であるが[54][56]、その教育システムのおかげで大半のバレンシア市民は両言語についての基礎知識を有している。メトロバレンシアはの表示や放送はバレンシア語が優先され、新たに通りの名称を設定する場合にはバレンシア語で命名されている[54]。自治体内にある70以上の州立学校がバレンシア語のみで教育を行っており、バレンシア大学はバレンシア語であらゆる学問分野を学ぶことができる。

文化

ロペ・デ・ベガの戯曲『バレンシアの寡婦』はバレンシアを舞台としている。ソビエト連邦での上演の際にアラム・ハチャトゥリアンが劇付随音楽を作曲し、後に演奏会用組曲としている。

祝祭

毎年3月に行われるファジェス(サン・ホセの火祭り)は、パンプローナのサン・フェルミン祭(牛追い祭り)、セビリアのフェリア・デ・アブリル(春祭り)とともに「スペイン3大祭り」のひとつであり、国際観光行事に指定されている[57]。3月はじめから行われる祭りでは、大小約600のファジェ(張子人形)が町中に飾られ、最終日である3月19日(聖ヨセフの日)にはほぼ全てのファジェが焼き払われる[57]。

食文化

バレンシア料理は地中海料理に分類され、近隣のバレアレス料理、カタルーニャ料理、アラゴン料理、マンチェゴ料理(ラ・マンチャ)、ムルシア料理から影響を受けている。典型的なバレンシア料理には、パエリア、魚介類や肉類(鶏肉・ウサギ肉)を添えた煮込みご飯料理、甘いペイストリーのファルトン、揚げパンのブニュエロ、トルティージャ、ピンチョス、スティックパンのロスキリェータス、イカフライなどがある。バレンシアは大麦を使用した飲料のオルチャータ発祥の地である。

-

バレンシア近郊のオレンジ畑

-

伝統的なバレンシア風パエリア

-

パスタを用いたパエリアのフィデウアー

-

オルチャータ(右)とファルトン(左)

スポーツ

| クラブ | 競技 | リーグ | 設立年 |

|---|---|---|---|

| バレンシアCF | サッカー | プリメーラ(1部) | 1919 |

| レバンテUD | サッカー | プリメーラ(1部) | 1909 |

| バレンシアBC | バスケットボール男子 | ACB(1部) | 1986 |

| ロス・カサレス・バレンシア | バスケットボール女子 | リーガ・フェミニーナ(1部) | 1996 |

| バレンシア・ジャイアンツ | アメリカンフットボール | LNFA(1部) | 2003 |

| バレンシア・ファイアーバッツ | アメリカンフットボール | LNFA(1部) | 1993 |

| バレンシアFS | フットサル | テルセーラ(3部) | 1983 |

| CRレス・アベリェス | ラグビーユニオン | オノールB(2部) | 1971 |

| CAUラグビー・バレンシア | ラグビーユニオン | オノールB(2部) | 1973 |

| RCバレンシア | ラグビーユニオン | オノールB(2部) | 1966 |

バレンシアCFは国際的な成功を収めたサッカークラブであり、リーガ・エスパニョーラでは6回、UEFAカップウィナーズカップとUEFAカップでは1回ずつ、インターシティーズ・フェアーズカップとUEFAスーパーカップでは2回ずつ優勝している。バレンシアCFはメスタージャをホームスタジアムとしている。バレンシアCFの都市内ライバルはレバンテUDであり、レバンテUDはエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアをホームスタジアムとしている。2011年にはバレンシア第3のサッカークラブとしてウラカン・バレンシアCFが設立され、2014年まではバレンシア近郊のマニゼスの、2014年からはトレントのスタジアムで試合を行っている。

アメリカンフットボールのスペイン1部リーグであるLNFAに2クラブが在籍している唯一の都市がバレンシアである。バレンシア・ファイアーバッツとバレンシア・ジャイアンツが本拠地を置いており、両者ともにハルディン・デル・トゥリアをホームスタジアムとしている。ファイアーバッツは3回全国優勝している。

2008年から2012年まで、バレンシア市街地コースでF1のヨーロッパグランプリが開催された。市街地コースでF1グランプリを開催したヨーロッパの都市は、バレンシア、バルセロナ、ポルト、モンテカルロ(モナコ)の4都市のみである。1999年からはロードレース世界選手権のバレンシアグランプリがバレンシア・サーキットで開催されている。定期的にドイツツーリングカー選手権(DTM)のスペインラウンドがバレンシアで開催されている。

バスケットボールクラブとしてはバレンシア・バスケットクラブが本拠地を構える。2007年にはヨット競技の第32回アメリカスカップが開催され、2010年の第33回大会もバレンシアで開催された。プロテニスのATPツアーであるバレンシア・オープン500が開催されている。

-

スペインを代表するサッカークラブのバレンシアCF

-

バレンシア市街地コース

観光

- バレンシア大聖堂 : 13世紀から15世紀にかけて建設された。ゴシック建築だが、バロックとロマネスクの様式も混じっている。聖杯が納められている。

- ミゲレテの塔 : バレンシア大聖堂の角にある塔。

- ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ : 「絹の交易所」の意。1482年から1533年にかけてイスラム王宮跡に建てられた、華やかなゴシック様式の交易所である[58]。1996年にはユネスコの世界遺産に登録された[58]。

- 芸術科学都市 : サンティアゴ・カラトラバの設計により1996年に建設が開始され[59]、2005年に完成した。

- ソフィア王妃芸術宮殿 : 劇場。

- レミスフェリック : 映画館・プラネタリウム・レザリアム。

- ルンブラクレ : 庭園。

- フェリペ王子科学博物館 : 科学博物館。

- オセアノグラフィック : ヨーロッパ最大の水族館。設計はフェリックス・キャンデラ。

- バレンシア民族学博物館

- ピウス5世現代美術館

- バレンシア歴史博物館

- ゴンサーレス・マルティ国立陶器・装飾芸術博物館

- アルブフェーラ自然公園 - バレンシア郊外にある。

-

バレンシア大聖堂

-

ミゲレテの塔

-

ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ

-

バレンシア中央駅

-

芸術科学都市のソフィア王妃芸術宮殿

出身人物

- イブン・アル=アバル(1199–1260) : 詩人・外交官。

- ペドロ3世(1239-1285) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。

- アルフォンソ3世(1265-1291) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。

- ハイメ2世(1267-1327) : アラゴン王・バレンシア王・バルセロナ伯。

- ビセンテ・フェレール(1350-1419) : ドミニコ会修道士。

- カリストゥス3世(1378-1458) : 第209代ローマ教皇。

- アウジアス・マルク(1400-1459) : 詩人。

- ジュアノット・マルトゥレイ(1413–1468) : 小説家。

- アレクサンデル6世 (ローマ教皇)(1431-1503) : 第214代ローマ教皇。

- ジョアン・ルイス・デ・クレーリャ(1435-1497) : 詩人・著作家。

- ルイス・デ・サンタンヘル(????-1498) : 財務大臣。

- フアン・ルイス・ビベス(1492-1540) : 人文学者・教育者。

- コスメ・デ・トーレス(1510-1570) : 宣教師。

- ギリェン・デ・カストロ(1569-1631) : 劇作家。

- アントニオ・ホセ・カヴァニレス(1745-1804) : 植物学者・博物学者。

- ビセンテ・マルティーン・イ・ソレル(1754-1806) : 作曲家。

- ラファエル・グアスタビーノ(1842-1908) : 建築家。

- ジュアキン・リュレンス・フェルナンデス・デ・コルドバ(1854–1930) : 軍人・政治家。

- ホセ・ベンリウレ・イ・ヒル(1858-1937) : 画家。

- クンセプシオン・アレイシャンドラ(1862-1952) : 教育者・医師。

- ホアキン・ソローリャ(1863-1923) : 画家。

- エンリケ・シモネ(1866–1927) : 画家。

- ビセンテ・ブラスコ・イバニェス(1867-1928) : 小説家。

- ジュゼップ・マリア・バジャリ(1886-1970) : 著作家・詩人。

- マヌエル・パラウ(1893-1967) : 作曲家。

- ホセ・イトゥルビ(1895-1980) : 指揮者・ピアニスト。

- エンリーク・ヴァロール・イ・ヴィーヴェス(1911-2000) : 著述家・文法学者。

- マヌエル・サンチス・イ・グアルネール(1911-1981) : 文献学者・歴史学者・著作家。

- ルイス・ガルシア・ベルランガ(1921-2010) : 映画監督・脚本家。

- ジョアン・フステル(1922-1992) : 著作家。

- ライモン(1940-) : 作曲家・歌手。

- ニーノ・ブラーボ(1944-1973) : ポップ歌手。

- マリーア・テレサ・フェルナンデス・デ・ラ・ベガ(1949-) : 政治家。スペイン初の女性副首相。

- ペリス・カルボネイ(1957-) : 画家・彫刻家。

- サルバドール・ラロッカ(1964-) : コミック作家。

- フランシスコ・モリーナ(1970-) : サッカー選手。

- ラモン・テバル(1978-) : 指揮者・ピアニスト。

- ホス・デ・ソラウン・ソト(1981-) : ピアニスト。

- ビセンテ・ロドリゲス(1981-) : サッカー選手。

- ロベルト・ソルダード(1985-) : サッカー選手。

- ビクトル・クラベール(1988-) : バスケットボール選手。

-

人文学者のフアン・ルイス・ビベス

-

画家のホアキン・ソローリャ

-

小説家のビセンテ・ブラスコ・イバニェス

-

映画監督のルイス・ガルシア・ベルランガ

姉妹都市

バレンシアは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる[60]。

脚注

- ^ Francisco de P. Momblanch y Gonzálbez (1960). Historia de la Albufera de Valencia. Excmo. Anuntamiento. p. 301 2013年2月5日閲覧。

- ^ “La Devesa de El Saler” (2003年). 2015年11月25日閲覧。

- ^ “Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute)”. Ine.es (2001年5月28日). 2009年5月6日閲覧。

- ^ “Demographia: World Urban Areas” (PDF). 2014年5月18日閲覧。

- ^ Eurostat Larger Urban Zones: Urban Audit.org

- ^ The Principal Agglomerations of the World – Population Statistics and Maps – citypopulation.de

- ^ Datos de áreas urbanas en 2006 según el proyecto AUDES5 アーカイブ 2011年8月22日 - ウェイバックマシン

- ^ Conurbaciones en 2006 según el proyecto AUDES5 アーカイブ 2011年7月20日 - ウェイバックマシン

- ^ Organisation for Economic Co-operation and Development, Competitive Cities in the Global Economy, OECD Territorial Reviews, (OECD Publishing, 2006), Table 1.1

- ^ "Population by sex and age groups" – Eurostat, 2012

- ^ “foreign born population in 2001”. 2011年3月9日閲覧。

- ^ “Foreign born population in 2008, p7” (PDF). 2011年3月9日閲覧。

- ^ “Table 1.1 foreign born population”. 2011年3月9日閲覧。

- ^ “Table 1.5 foreign born population 2007”. 2011年3月9日閲覧。

- ^ M. Kottek; J. Grieser; C. Beck; B. Rudolf; F. Rubel (2006). “World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated”. Meteorol. Z. 15 (3): 259–263. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130 2009年4月22日閲覧。.

- ^ “Temperatura Agua del Mar, Año 2012 – Registro de Datos”. Foro.tiempo.com. 2015年10月24日閲覧。

- ^ a b “Weather2Travel.com: Valencia Climate Guide”. 2012年6月16日閲覧。

- ^ “Temperatura del agua del mar | El Tiempo en Valencia”. Eltiempo.lasprovincias.es (2010年7月18日). 2015年10月24日閲覧。

- ^ “Standard Climate Values. Valencia”. スペイン気象庁(AEMet). 2016年4月6日閲覧。

- ^ “Weather Information for Valencia”. 2011年9月3日閲覧。

- ^ “"aemet.es"”. 2011年9月3日閲覧。

- ^ Josep Corell Vicent (28 November 2011). Inscripcions romanes del País Valencià, V: (Valentia i el seu territori). バレンシア大学. p. 20. ISBN 978-84-370-8293-6

- ^ Gwillim Law (1 October 1999). Administrative Subdivisions of Countries: A Comprehensive World Reference, 1900 through 1998. McFarland. p. 340. ISBN 978-1-4766-0447-3

- ^ Pedro Mateos Cruz (2009). Santuarios, "oppida" y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del mediterráneo occidental... resultados cientificos de IV Simposio de Arqueología de Mérida. Editorial CSIC – CSIC Press. p. 418. ISBN 978-84-00-08827-9

- ^ Albert Ribera i Lacomba; Lorenzo Abad Casal (2000). Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno. バレンシア市議会

- ^ Sonia Dauksis Ortolá; Francisco Taberner Pastor; Francisco Taberner (2002). Historia de la ciudad II: Territorio, sociedad y patrimonio. バレンシア大学. p. 41. ISBN 978-84-370-5431-5

- ^ Emilio Gabba (1976). Esercito E Società Nella Tarda Repubblica Romana. カリフォルニア大学出版会. p. 111. ISBN 978-0-520-03259-0

- ^ Findlay Muirhead (1930). Northern Spain: With the Balearic Islands. Macmillan & Company, Limited. p. 105

- ^ Vicente Coscollá Sanz (2003). La Valencia musulmana. Carena Editors, S.l.. p. 16. ISBN 978-84-87398-75-9

- ^ Subalternos Y Auxiliares de Servicios Del Ayuntamiento de Valencia. Temario. MAD-Eduforma. (2005). p. 494. ISBN 978-84-665-2021-8

- ^ Olivia Remie Constable (13 July 1996). Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900–1500. Cambridge University Press. p. 20. ISBN 978-0-521-56503-5

- ^ Martínez Díez 1999, pp. 388–89.

- ^ Perea Rodríguez, Óscar. “Díaz de Vivar, Rodrigo o El Cid (1043–1099)”. 2012年4月23日閲覧。

- ^ Pierre Guichard (2001). Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia, siglos XI-XIII. バレンシア大学. p. 176. ISBN 978-84-7030-852-9

- ^ Chisholm 1911.

- ^ Steinberg, S. H. (1961) Five Hundred Years of Printing; 2nd ed. Harmondsworth: Penguin; p. 94

- ^ Arthur Terry (1999) Tirant lo Blanc: new approaches; p. 113.--On 12 April 1483, Daniel Vives told the inquisitors how two translators 'undertook to emend a copy of a Bible written en vulgar limosi (that is, 'Old Catalan') . . . but had a difficult time changing those Limousin words into Valencian'

- ^ Meyerson, Mark D. (1991). The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel: between Coexistence and Crusade. Berkeley, California: University of California Press. p. 14. ISBN 978-0-520-06888-9

- ^ Norwich, John Jules (2007). The Middle Sea. A History of the Mediterranean. London: Chatto & Windus. ISBN 0-7011-7608-3

- ^ “Train crash kills 35 in Valencia”. BBC News. (2006年7月3日)

- ^ “Mueren al menos 41 personas en un vuelco en el metro de Valencia”. エル・ムンド. 2016年4月6日閲覧。

- ^ “The World According to GaWC 2010”. ラフバラー大学 Globalization and World Cities Study Group and Network. 2009年3月3日閲覧。

- ^ “Global city GDP 2011”. Brookings Institution. 2016年4月6日閲覧。

- ^ “Valenciaport in figures”. valenciaport.com. 2009年9月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月1日閲覧。

- ^ Burguera. “Valencia supera an Algeciras y lidera por primera vez el tráfico de contenedores en España. Las Provincias” (Spanish). Lasprovincias.es. 2009年6月18日閲覧。

- ^ “Resumen general del tráfico portuario en febrero”. Puertoalgeciras.org (1999年2月22日). 2009年6月18日閲覧。

- ^ Mckinley, James C. (2011年3月2日). “NY Times, 30 July 2008”. ニューヨーク・タイムズ. オリジナルの2008年4月7日時点におけるアーカイブ。 2011年3月9日閲覧。

- ^ a b “マツダ、小型乗用車の欧州生産拠点を決定”. マツダ (2001年3月5日). 2016年4月7日閲覧。

- ^ Global Operations – Spain: Valencia Body and Assembly – Corporate.ford.com

- ^ “バレンシア公式サイト”. Valenbisi.com. 2015年10月24日閲覧。

- ^ a b “The University of Valencia”. バレンシア大学. 2016年4月7日閲覧。

- ^ “Academic Ranking of World Universities 2015”. ARWU. 2016年4月7日閲覧。

- ^ Minder, Raphael (2011年3月15日). “Berklee to Open a Campus in Spain”. ニューヨーク・タイムズ 2012年4月12日閲覧。

- ^ a b c “Official languages in Valencia”. Valencia City Guide. 2016年4月7日閲覧。

- ^ Conversi, Daniele. The Basques, the Catalans, and Spain. ネバダ大学出版会, Maps p.15

- ^ “Institut Valencià d'Estadística”. バレンシア統計局. 2011年3月9日閲覧。

- ^ a b “サン・ホセの火祭り”. スペイン政府観光局. 2016年4月7日閲覧。

- ^ a b “Lonja de la seda de Valencia”. ユネスコ. 2016年4月7日閲覧。

- ^ “City of Arts and Sciences”. Valencia City Guide. 2016年4月7日閲覧。

- ^ a b c d e f g “Ciudades Hermanadas con València” (Spanish). バレンシア市議会. 2012年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月8日閲覧。