「ロベルト・シューマン」の版間の差分

編集の要約なし |

→参考文献: 「監訳訳」になってしまうのを回避 |

||

| (2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{複数の問題 |

|||

| 出典の明記 = 2010年6月9日 (水) 16:35 (UTC) |

|||

| 参照方法 = 2010年6月9日 (水) 16:35 (UTC) |

|||

}} |

|||

{{加筆|ロベルト・シューマンが罹患した精神疾患の詳細な病名と症状|date=2015年5月}} |

|||

{{Infobox Musician <!--プロジェクト:音楽家を参照--> |

{{Infobox Musician <!--プロジェクト:音楽家を参照--> |

||

| Name = ロベルト・シューマン<br />Robert Schumann |

| Name = ローベルト・シューマン<br />Robert Schumann |

||

| Img = Robert Schumann |

| Img = Portrait of Robert Schumann.jpg |

||

| Img_capt = |

| Img_capt = [[アドルフ・フォン・メンツェル]](1815年 - 1905年)による肖像画 |

||

| Background = classic |

| Background = classic |

||

| Birth_name = ロベルト・アレクサンダー・シューマン<br/>Robert Alexander Schumann |

| Birth_name = ローベルト・アレクサンダー・シューマン<br/>Robert Alexander Schumann |

||

| Alias = |

| Alias = |

||

| Blood = <!-- 個人のみ --> |

| Blood = <!-- 個人のみ --> |

||

| School_background = <!-- 個人のみ --> |

| School_background = <!-- 個人のみ --> |

||

| Born = {{生年月日と年齢|1810|6|8|no}}<br/>{{SAC}}、[[ツヴィッカウ]] |

| Born = {{生年月日と年齢|1810|6|8|no}}<br/>{{SAC}}、[[ツヴィッカウ]] |

||

| Died = {{死亡年月日と没年齢|1810|6|8|1856|7|29}}<br/>{{PRU1803}}、{{仮リンク|エンデニ |

| Died = {{死亡年月日と没年齢|1810|6|8|1856|7|29}}<br/>{{PRU1803}}、{{仮リンク|エンデニヒ|de|Endenich}} |

||

| Origin = |

| Origin = |

||

| Genre = [[ロマン派音楽|ロマン派]] |

| Genre = [[ロマン派音楽|ロマン派]] |

||

| 23行目: | 17行目: | ||

| Notable_instruments = |

| Notable_instruments = |

||

}} |

}} |

||

'''ローベルト・アレクサンダー・シューマン'''('''Robert Alexander Schumann''', [[1810年]][[6月8日]] - [[1856年]][[7月29日]])は、[[ドイツ]]・[[ロマン派音楽|ロマン派]]を代表する[[作曲家]]{{sfn|門馬|2003|pp=7–10}}{{efn|日本の作曲家、[[池辺晋一郎]]はシューマンをロマン派時代の最もロマン的な作曲家としている{{sfn|池辺|2010|p=2}}。}}。 |

|||

{{Portal クラシック音楽}} |

|||

[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]や[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の[[音楽]]のロマン的後継者として位置づけられ、[[交響曲]]から[[合唱曲]]まで幅広い分野で作品を残した{{sfn|前田|1983|pp=22–25}}{{sfn|門馬|2003|pp=341–344}}。 |

|||

'''ロベルト・アレクサンダー・シューマン'''('''Robert Alexander Schumann''', [[1810年]][[6月8日]] - [[1856年]][[7月29日]])は、[[ドイツ]]の[[作曲家]]、[[音楽評論家]]。[[ロマン派音楽]]を代表する一人。[[ピアニスト]]、[[クララ・シューマン]]('''Clara Josephine Schumann''', 旧姓ヴィーク Wieck)は妻である。 |

|||

とくに[[ピアノ曲]]と[[歌曲]]において評価が高い{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}{{sfn|前田|1983|pp=1–8}}。 |

|||

[[ツヴィッカウ]]の裕福な家庭に生まれ、[[ライプツィヒ大学]]の法科に進むも、[[ピアニスト]]をめざして[[フリードリヒ・ヴィーク]](1785年 - 1873年)に師事する。しかし、指の故障によりピアニストを断念、作曲家となる。ヴィークの娘でピアニストの[[クララ・シューマン|クララ]](1819年 - 1896年)との恋愛と結婚はシューマンの創作活動に多大な影響を及ぼした。[[文学]]への造詣も深く、1834年に「[[新音楽時報]]」の創刊に携わり、以後10年間にわたって[[音楽評論]]活動を行う。このころから[[精神障害]]の症状に悩まされるようになる。1844年に[[ライプツィヒ]]から[[ドレスデン]]へ、1850年に[[デュッセルドルフ]]へと移住して[[指揮者]]としても活動する。この間、子供向けのピアノ曲を作曲するなど教育分野での貢献も残した。1853年に[[ヨハネス・ブラームス]](1833年 - 1897年)と出会い、「新しい道」と題する論文で若き天才として紹介するが、翌1854年に[[ライン川]]に投身自殺を図る。救助されたシューマンは[[ボン]]近郊のエンデニヒの療養所に収容され、2年後の1856年に46歳で死去した{{sfn|前田|1995|pp=8–16}}。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 生い立ち === |

|||

ドイツ、[[ザクセン王国]]の[[ツヴィッカウ]]に生まれる。5人兄弟の末っ子であった。父は出版業者で、著作も行っていた。シューマンはそのような環境の中で、早くから音楽や文学に親しみ、作曲や詩作を試み、豊かな才能を示した。息子の音楽の才能を認めていた父は[[1826年]]に亡くなり、安定した生活を願う母の希望で法学を学ぶことになり、[[1828年]]に[[ギムナジウム]]を卒業し、[[ライプツィヒ大学]][[法学部]]に入学した。[[1829年]][[ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク|ハイデルベルク大学]]法学部に転学。 |

|||

==== 幼年時代(1810年-1820年) ==== |

|||

[[File:August Schumann.jpg|thumb|upright|ローベルトの父、アウグスト・シューマン(1773年 - 1826年)]] |

|||

1810年6月8日、[[ザクセン王国]]の[[ツヴィッカウ]]で書籍販売・出版業を営んでいたアウグスト・シューマン(1773年 - 1826年)とその妻ヨハンナ(1767年 - 1836年)との子として生まれる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=9–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=7–10}}。 |

|||

シューマンは5人兄弟の末子であり、兄3人、姉1人があった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=9–10}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=39–42}}{{sfn|門馬|2003|pp=10–15}}。 |

|||

[[File:Zwickau Robert Schumann Birth House.jpg|thumb|left|シューマンの生家([[ツヴィッカウ]]、現シューマン博物館)]] |

|||

しかし、シューマンは音楽家への夢を捨てることができず、[[1830年]]に高名なピアノ教師[[フリードリヒ・ヴィーク]]のもとに弟子入りし、ピアノの練習に励んだ。同年、シューマンの作品『[[アベッグ変奏曲]]』作品1が初めて出版された。[[1831年]]には改めて正式に作曲も学び始め、ハインリッヒ・ドルンに師事した。しかし、過度のピアノの練習により手を痛めたため、ピアノの演奏を諦めなくてはならなくなり、[[音楽評論家]]、[[作曲家]]として生計を立てる決意をした(近年の研究では、ヴィークらの証言する「手を痛めた」点は疑問視されている。薬指関節部分の腫瘍が元で指が動かなくなったことが直接の原因であると見られる)。 |

|||

シューマンの両親はもともと南の[[チューリンゲン]]地方の出身であり{{sfn|門馬|2003|pp=7–10}}、 |

|||

シューマンの父方の祖父フリードリヒ・ゴットロープ・シューマンは、[[ライプツィヒ]]の南、[[ゲーラ]]近くのエントシュッツ地区の[[牧師]]だった{{sfn|ブリオン|1984|pp=39–42}}{{sfn|門馬|2003|pp=10–15}}。 |

|||

シューマンの父アウグストは、文学者を志し[[ライプツィヒ大学]]に学んだ{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}。 |

|||

1795年に[[ツァイツ]]([[:de:Zeitz]])の外科医の娘ヨハンナ・シュナーベルと結婚{{efn|[[日本]]の[[音楽学者]]、[[前田昭雄]](1935年 - )はヨハンナの母(シューマンの祖母)がドイツの文豪[[ゴットホルト・エフライム・レッシング]](1729-1781)の家から出ており、シューマンの文学的素養と才能は父母双方から受け継いだと述べている{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}。}}、1799年に[[ロンネブルク]]で書店を開業し、1807年にツヴィッカウに移った。ツヴィッカウでは書店に併せて出版社を設立し、[[ウォルター・スコット|スコット]]や[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]の翻訳全集などを出版した。アウグスト自身も[[中世]]の[[騎士]]や[[修道士]]を題材にした物語を書き、商業的な論文や雑誌の編集もこなした。事業に成功したアウグストは土地の名士となっていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=9–10}}{{sfn|オルタイル|1986|p=308}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=39–42}}{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=7–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=10–15}}。 |

|||

シューマンの母ヨハンナも短い[[詩]]を書いたり、[[ピアノ]]で軽い旋律を弾いたりした{{sfn|ブリオン|1984|pp=39–42}}。 |

|||

評論家としては、[[1834年]]に創刊された『[[新音楽雑誌]]』の編集を担当、[[1836年]]には主筆となり、[[1843年]]まで務め、活発な活動を行った。 |

|||

シューマンの四女オイゲーニエによれば、ヨハンナは歌を歌い、アウグストは[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]の[[アリア]]をヨハンナに覚えさせたという{{sfn|ブリオン|1984|p=112}}。 |

|||

シューマンの友人でヴァイオリニストの[[ヴィルヘルム・ヨーゼフ・フォン・ヴァジェレフスキ|ヴァジェレフスキ]]([[:de:Wilhelm Joseph von Wasielewski]], 1822年 - 1896年)が1858年に出版したシューマンの最初の伝記によれば、ヨハンナは魅力的で知的だったが広い教養はなく、視野が狭かったとされる。その他の伝記では、現実的な性格として描かれている{{sfn|門馬|2003|pp=10–15}}。 |

|||

[[File:Ignaz Moscheles by Godefroy Engelmann.jpg|thumb|upright|[[イグナーツ・モシェレス]](1794年 - 1870年)]] |

|||

一方、[[1834年]]夏には、エルネスティーネ・フォン・フリッケンとの恋愛事件があり、それは『[[謝肉祭 (シューマン)|謝肉祭]]』と『[[交響的練習曲]]』が生まれるきっかけとなった。その後、ヴィークの娘の名ピアニスト、クララとの恋愛が進行し、2人は婚約した。それはヴィークの激しい怒りを買い、シューマンとクララは結婚に至るまでの間、ヴィークから妨害や手紙や交際の規制を受けるなど、つらい思いをせざるをえなかった。そのような日々の中で『[[幻想小曲集作品12 (シューマン)|幻想小曲集]]』(作品12)、『[[幻想曲 (シューマン)|幻想曲]]』、『[[クライスレリアーナ]]』などが作曲された。[[1839年]]、2人は遂に訴訟を起こし、翌年結婚が認められた。2人の間には8人の子供が生まれた。同年[[フリードリヒ・シラー大学イェーナ|イェーナ大学]]から[[哲学博士]]の[[名誉博士号]](Ehrendoktorat)を受ける。 |

|||

両親はシューマンのために住み込みの家庭教師を雇い、シューマンは6歳から4年間、私立の小学校で学んだ{{sfn|ウォーカー|1986|pp=10–11}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

シューマンは7歳のときに父アウグストに連れられて[[ドレスデン]]に行き、[[カール・マリア・フォン・ウェーバー|ウェーバー]]指揮による[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]の[[交響曲]]を聴いて感動している。シューマンはこのころからピアノで小さな舞曲を作曲し、周囲の注目を集めるようになった{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

それまでピアノ曲ばかりを作曲してきたシューマンだったが、[[1840年]]には[[歌曲]]の作曲に熱中し、1年ほどの間に『[[詩人の恋]]』、『リーダークライス』[[リーダークライス作品24 (シューマン)|作品24]]と[[リーダークライス作品39 (シューマン)|作品39]]、『[[女の愛と生涯]]』などを続々作曲した。いわゆる「歌の年」と呼ばれる。 |

|||

さらに1819年夏、9歳のときに父同伴で[[ボヘミア]]の[[カルロヴィ・ヴァリ|カールスバート]]に出かけ、[[イグナーツ・モシェレス]](1794年-1870年)のピアノ・リサイタルを聴いて圧倒的な感銘を受けた。この体験は、シューマンがピアニストを目指すきっかけとなった{{sfn|ウォーカー|1986|p=12}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=126–129}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}{{efn|後年、1851年11月にモシェレスからチェロソナタを献呈され、その返礼の手紙にシューマンは少年時代に接したモシェレスの演奏会のプログラムを30年以上経っても大事に持っていることを述べている{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。}}。 |

|||

また、この年には[[ライプツィヒ]]で初めての[[オペラ]]、モーツァルトの『[[魔笛]]』に接した。これにもシューマンは強烈な刺激を覚え、モーツァルトのオペラからの抜粋をピアノ用に編曲している{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

==== ギムナジウム時代(1820年-1828年) ==== |

|||

[[1841年]]は「交響曲の年」と呼ばれ、[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]]『春』や[[交響曲第4番 (シューマン)|交響曲第4番]]の初稿が書かれた。このうち第1交響曲は[[3月31日]]にすでに親友となっていた[[フェリックス・メンデルスゾーン]]の指揮で[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の演奏会で初演され、大成功をおさめた。 |

|||

[[File:Robert-Schumann-Haus.JPG|thumb|left|シューマンの生家にある音楽室(現シューマン博物館)]] |

|||

1820年、シューマンは10歳で[[ツヴィッカウ]]の[[ギムナジウム]]に入学した{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

シューマンに[[ピアノ]]を手ほどきしたのは、聖マリア教会のオルガニストを勤めていたヨハン・ゴットフリート・クンチュ(1775年 - 1855年)である{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

クンチュは高度な音楽知識や技能は持っていなかったが、シューマンの音楽に対する情熱を育てた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=10–11}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

シューマンは後に、クンチュについて「(クンチュ)先生は私の音楽的才能を認め、いずれは私の天性がおもむくことになった音楽の道を示唆して下さった唯一の方です。」と述べている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=10–11}}。 |

|||

クンチュの指導の下、シューマンは友人で同じくクンチュの弟子だったフリードリヒ・ピルツィングとともに[[ヨーゼフ・ハイドン|ハイドン]]や[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]らの[[管弦楽曲]]をピアノ連弾用に編曲して練習した{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

父アウグストはシューマンの音楽的才能を認めて高価な[[シュトライヒャー]]([[:de:Nannette Streicher]])のピアノを買い与え{{sfn|ウォーカー|1986|pp=10–11}}、シューマンはピアノを何時間も即興的に弾いた{{sfn|オルタイル|1986|pp=310–311}}。 |

|||

シューマンはギムナジウムで開かれた校内演奏会に出演し、難曲として知られる[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]の『アレクサンダー変奏曲』を弾いた{{sfn|ウォーカー|1986|p=12}}。 |

|||

[[1842年]]には『[[ピアノ五重奏曲 (シューマン)|ピアノ五重奏曲]]』などの[[室内楽曲]]が集中して書かれ、さらにその翌年には[[オラトリオ]]『[[楽園とペリ]]』が書かれるなど、年を追うごとにシューマンの作品の幅は広いものとなっていった。 |

|||

また、[[オーケストラ]]や[[合唱]]を組織して詩や音楽の発表会などを主催した{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}。 |

|||

両親は、シューマンが友人たちと編成した小さなオーケストラのために、総譜や譜面台など必要な用具のすべてを寄贈するなど、シューマンの活動を支援した{{sfn|ブリオン|1984|p=112}}。 |

|||

こうしたもとでシューマンは[[作曲]]を始め、1821年、11歳のときに合唱と管弦楽のための[[オラトリオ]]『詩篇第150番』を作曲したのをはじめ、ピアノで即興的に[[幻想曲]]や[[変奏曲]]を作っては家族に聴かせるようになった。しかし、この時代の作品はほとんど失われている{{sfn|ウォーカー|1986|p=11}}{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=15–20}}。 |

|||

父アウグストはシューマンが音楽的才能を発揮することを喜び、シューマンが15歳のときに[[カール・マリア・フォン・ウェーバー|ウェーバー]]に手紙を書き、息子を弟子にしてもらえないかと頼んだ。しかし返事はなく、ウェーバーは翌1826年6月に死去する{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=20–24}}。 |

|||

[[1844年]]、[[ドレスデン]]に移住する。[[ピアノ協奏曲 (シューマン)|ピアノ協奏曲]]などの作曲に励んだが、この頃から徐々に精神の均衡が崩れる兆候<!--(本人は)-->が出てくるようになり、その危機を脱しようと[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の研究に没頭、[[オルガン]]やピアノのための[[フーガ]]を書き、また、[[1845年]]から翌年にかけて[[交響曲第2番 (シューマン)|交響曲第2番]]を作曲した。[[1848年]]には唯一の[[オペラ]]『[[ゲノフェーファ]]』が書かれた。 |

|||

その2ヶ月後の8月にはアウグストも世を去った。父の死の数週間前には、姉のエミーリエが29歳で入水自殺していた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}{{sfn|門馬|2003|pp=20–24}}{{efn|ウォーカーによれば、エミーリエの自殺は幼いころからの皮膚病による憂鬱症のためであり、アウグストは娘を亡くした衝撃から立ち直れなかった。この事件はシューマンの性格に終生影響を残し、彼は死や葬式などについて考えることすらできなくなったとする{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}。}}。 |

|||

ギムナジウム在学中、シューマンはツヴィッカウで父アウグストと親交のあった郵便局長ヨハン・ゲオルク・シュレーゲルや製造業者カール・エルトマン・カールス(1780年 - 1842年)などの私邸で開かれる音楽会や[[サロン]]に迎えられた{{sfn|門馬|2003|pp=20–24}}{{efn|なお、日本の[[音楽評論家]]、[[門馬直美]](1924年 - 2001年)は郵便局長ヨハン・ゲオルク・シュレーゲルの家で催される室内楽の夕べにおいて、シューマンが[[プロイセン]]王子[[ルイ・フェルディナント・フォン・プロイセン (1772-1806)|ルイ・フェルディナンド]](1772年 - 1806年)とモーツァルトの四重奏曲に親しんだとするが、年代が合わない。}}。 |

|||

[[1850年]]、[[デュッセルドルフ]]の[[音楽監督]]に招かれて移住する。同地の明るい風光はシューマンに良い影響を与え、[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番]]『ライン』や[[チェロ協奏曲 (シューマン)|チェロ協奏曲]]、多数の室内楽曲を作曲するとともに第4交響曲の改訂をおこなった。大規模な声楽曲『[[ミサ曲 (シューマン)|ミサ曲 ハ短調]]』や『[[レクイエム (シューマン)|レクイエム]]』も手がけた。しかし、[[1853年]]には余りに内向的なシューマンと楽員の間が不和になり、11月には指揮者を辞任することとなった(これにはシューマンの指揮者としての能力の欠如も影響している)。『[[ヴァイオリン協奏曲 (シューマン)|ヴァイオリン協奏曲]]』はこの頃の作品である。 |

|||

カールス家でしばしば開かれた室内楽音楽会では、1827年にカールスの甥で[[コルディッツ]]([[:de:Colditz]])の医師エルンスト・カールスとその妻アグネス(1802年 - 1839年)と知り合う。8歳年上のアグネスは容姿端麗な歌手で、シューマンは[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の[[歌曲]]のピアノ伴奏を引き受けるなどするうちに彼女に魅せられ、夏休みの間、アグネスについてコルディッツまで行き、そこでまた音楽をともにするほどであった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=14–15}}{{sfn|門馬|2003|pp=20–24}}。 |

|||

シューマンはこの時期、アグネス以外にもナンニ・ペッチュ、リディ・ヘンペルという二人の少女と交際しており、ほとんど同時進行で恋愛を楽しんでいた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=14–15}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=93–101}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

またシューマンは、このころから[[シャンパン]]や[[葉巻きたばこ]]を嗜むようになった{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

[[File:Jean Paul by Friedrich Meier 1810.jpg|thumb|upright|[[ジャン・パウル]](1763年 - 1825年)]] |

|||

[[1853年]][[9月30日]]、シューマン家に当時20歳であった[[ヨハネス・ブラームス]]が訪問し、自作のソナタなどをシューマンとクララに弾いて聴かせたが、これに対してシューマンは久しぶりに評論を書き、「新しい道」という表題でその若者を強く賞賛し、未来を予言した。ブラームスは晩年のシューマンの希望の星であった。 |

|||

一方、シューマンは[[文学]]にも情熱を燃やした{{sfn|ウォーカー|1986|pp=12–13}}{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}。 |

|||

シューマンは早くから父アウグストの編集を手伝いながら古今の文学書に親しみ、詩や戯曲を書くようになった。13歳のときには父が刊行する雑誌に短文を寄稿し、1828年にはシューマンの詩が[[ドレスデン]]の夕刊紙に掲載された{{sfn|ブリオン|1984|pp=39–42}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

ギムナジウムでは15歳で「[[ドイツ文学]]」サークルに入り、リーダー的存在となる。このサークルを通じてシューマンは[[フリードリヒ・フォン・シラー|シラー]]、[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]、[[フリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトック|クロプシュトック]]、[[フリードリヒ・ヘルダーリン|ヘルダーリン]]、[[E.T.A.ホフマン|ホフマン]]らの作品に親しみ、とくにシラーとゲーテは彼にとって偶像的存在となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=12–13}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

しかし、ブラームスと出会ってから半年もしない[[1854年]]に入ると、本人も自覚していた元々の躁鬱、音楽監督時の精神的疲労に加え、青年期に[[娼婦]]より罹患した[[梅毒]]に起因するとされる[[精神障害]]が著しく悪化し、[[2月27日]]にデュッセルドルフの[[ライン川]]に投身自殺を図った。間もなく助けられたが、その後は[[ボン]]近郊のエンデニッヒの[[精神科|精神病院]]に収容され、面会謝絶<ref>現在でも、重度の精神疾患や精神が不安定な場合には病院の判断で面会謝絶などの措置を行う場合があり、ロベルトの場合も症例からそのような判断があった可能性がある。</ref>のためクララにもほとんど会う機会は与えられなかった。[[1994年]]に当時の[[カルテ]]が公開され<ref>[http://web.archive.org/web/20000511190741/http://www.yomiuri.co.jp/yomidas/konojune/94/94o7a.htm シューマンの死因は梅毒による脳軟化症 独で病状日誌を公開] - 94/03/18 東京夕刊 文化面</ref>、梅毒の症状が認められた上<ref>[http://www.schumann.jp/essay/syph4.html]{{リンク切れ|date=2015年6月}}</ref>、シューマンは『デュッセルドルフが消滅した』と真剣に語ったという(医師は病名を巧妙に書き換えていた)。クララは医師に告知されてショックを受けた。 |

|||

とりわけシューマンに大きな影響を与えたのは、ドイツ・[[ロマン主義|ロマン派]]の作家[[ジャン・パウル]](1763年 - 1825年)である。ジャン・パウルの空想に満ちた文学的スタイルにシューマンが魅了されたのは1827年ごろで、父アウグストもジャン・パウルを愛読していた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=12–13}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}{{efn|[[門馬直美]]は1826年の姉と父の死もシューマンのジャン・パウルへの傾倒に関係があるとしている。}}。 |

|||

『巨人』、『生意気ざかり』、『見えない少舎』、『宵の明星』などのジャン・パウル作品をシューマンは精読し、傾倒のあまり、自分より傾倒の度合いの少ないものを敵対者と見なしかねないほどだった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=12–13}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

また、[[ホメーロス]]、[[ソポクレス]]、[[ホラティウス]]、[[プラトン]]、[[マルクス・トゥッリウス・キケロ|キケロ]]、[[タキトゥス]]などの[[古典]]や[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]などの外国作品にも接しており、後にシューマンが音楽評論で見せることになる対話体の手法は、プラトンによるところが大きいとされる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=12–13}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

==== 大学時代(1828年 - 1830年) ==== |

|||

シューマンは病床でも作曲を試みるなどしたが(この時期に書かれた作品や手紙は、シューマンのイメージを守ろうとしたクララによって後に破棄された)、回復しないまま[[1856年]][[7月29日]]に梅毒による衰弱が原因の肺炎で死去した。最後の言葉は、[[ワイン]]を指につけて夫にしゃぶらせるクララを腕に抱いて囁いたという「知ってるよ」(Ich weiß)であった(クララがその様子を日記に書いている)。 |

|||

[[File:Giere - Heine.jpg|thumb|upright|[[ハインリヒ・ハイネ]](1797年 - 1856年)]] |

|||

1828年3月に[[ツヴィッカウ]]の[[ギムナジウム]]を優等で卒業したシューマンは、友人エミール・フレクシヒ(1808年 - 1878年)に宛てた手紙に次のように書いた{{sfn|ウォーカー|1986|p=15}}{{sfn|門馬|2003|pp=30–36}}。 |

|||

{{Quotation|「学校はいまや背後となり、眼前には世間が広がっている。これで学生生活も終わりだと思うと涙を禁じ得ない。とはいえ、悲しみよりも喜びの方が大きい。今こそ、真実の魂が前へ進み出て、その何たるかを世に示す時である。」|1828年3月18日付、友人フレクシヒに宛てたシューマンの手紙{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}}} |

|||

シューマンは[[ライプツィヒ大学]]法科に進学した。これは、シューマンの母ヨハンナの意向及び父アウグストの遺産を管理しシューマンの後見人を務めたゴットロープ・ルーデル(1776年 - 1859年)の勧めに従ったものだった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=30–36}}{{efn|父親の遺産のうちシューマンの受領分は、資本金の利息から年200ターラー(1ターラーは現在のおよそ300円)及び、試験などのたびに100ターラーが支給されるというものだった{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。}}。 |

|||

== 作品 == |

|||

同じライプツィヒ大学の神学科に進んでいたフレクシヒ及び法科のモーリッツ・ゼンメル(1807年 - 1874年)と同居生活を送ることになったシューマンは、ゼンメルの紹介でギスベルト・ローゼン(1808年 - 1876年)と知り合う。ローゼンは[[ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク|ハイデルベルク大学]]に転校することになっていたが、[[ジャン・パウル]]の崇拝者であり、シューマンとたちまち意気投合した。4月、シューマンはローゼンをツヴィッカウに招き、5月の新学期を前に二人で[[バイエルン]]地方への旅に出た。[[バイロイト]]、[[レーゲンスブルク]]、[[アウグスブルク]]、[[ニュルンベルク]]、[[ミュンヘン]]を訪れ、バイロイトではジャン・パウルの未亡人ロルヴェンツェルからジャン・パウルの肖像画を譲り受けた。ミュンヘンでは詩人の[[ハインリヒ・ハイネ]](1797年 - 1856年)に会っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=24–30}}。 |

|||

鋭い感性と知性に恵まれていたシューマンは、[[E.T.A.ホフマン|ホフマン]]や[[ジャン・パウル]]などの[[ロマン主義#文学|ロマン主義文学]]からも深い影響を受け、その作品は、[[ロマン主義#ドイツ|ドイツ・ロマン主義]]の理念を、音楽家として最も純粋な形で表現し、その精髄を示しているとみなされる。 |

|||

ハイネの印象について、シューマンは「ハイネは、人情味のあるギリシャの[[アナクレオン]]のように、ぼくを親しげに迎えてくれ、友情を込めて僕の手をしっかりと握ってくれました。(中略)ただ彼の口元には、辛辣で皮肉な微笑がありましたが。」と書いている{{sfn|門馬|2003|pp=30–36}}。 |

|||

5月から学生生活が始まり、[[法律]]の勉強に取り組もうとしたシューマンだったが、大学の講義への出席率は次第に低下していった。シューマンは母親への手紙に、冷徹な法学を好きになれないと書き送っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}{{sfn|門馬|2003|pp=36–47}}。 |

|||

シューマンの旋律はそれまでのどの作曲家の作品とも違う、鋭い表現力をもったものであった。和声的にも、法則を最大限に活用して、斬新な響きを作り出した。また、リズムにも特徴があり、[[音符#付点音符、付点休符|付点音符]]や[[シンコペーション]]を多用して、力強さや浮遊感を表現した。さらに、しばしば微細な動機を「モットー」として取り上げて、曲全体に関連性の糸を張りめぐらし、楽曲構成の基礎にした。それはときおり隠されたものであった。 |

|||

ライプツィヒの周辺には故郷のツヴィッカウのように森や野の自然がなかったことも失望につながった{{sfn|ブリオン|1984|pp=102–108}}。 |

|||

シューマンはピアノを入手し、学生仲間の中から[[弦楽器]]奏者を見つけて[[室内楽]]の演奏に熱中するようになった。このころ彼らが好んで取り組んだのは[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の[[ピアノ三重奏曲第1番 (シューベルト)|ピアノ三重奏曲第1番]]だった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}{{sfn|門馬|2003|pp=36–47}}。 |

|||

また、1827年に死去した[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]を記念して、[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]がベートーヴェンの[[交響曲]]全曲演奏会を催し、シューマンはこれを聞いて強い印象を受けた{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}。 |

|||

[[聖トーマス教会]]の礼拝では[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の[[教会カンタータ|カンタータ]]などを聞いた{{sfn|ブリオン|1984|pp=109–111}}。 |

|||

このころの習作として、[[歌曲]]や連弾のための8つの[[ポロネーズ]]、ハ短調の[[ピアノ四重奏曲]]などが試みられている。とくにピアノ四重奏曲は交響曲へ改作しようとした形跡も見られる{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}。 |

|||

{{multiple image | align = right | direction = horizontal | header_align = center | footer_align = left | footer_background = | image1 = Friedrich Wieck age 45.jpg | width1 = 150 | caption1 = <center>[[フリードリヒ・ヴィーク]](45歳、1830年ごろ)</center> | image2 = Claraschumann-1-.jpg | width2 = 150 | caption2 = <center>[[クララ・シューマン|クララ・ヴィーク]](1830年)</center> }} |

|||

ツヴィッカウで交流のあったアグネス・カールスの夫エルンストが1828年からライプツィヒ大学の医学教授となったことにより、シューマンはライプツィヒでカールス家と再会する{{sfn|ブリオン|1984|pp=109–111}}。 |

|||

カールス家で催された音楽会で、シューマンはピアノ教師の[[フリードリヒ・ヴィーク]](1785年 - 1873年)とその娘の[[クララ・シューマン|クララ]](1819年 - 1896年)、[[ライプツィヒ歌劇場]][[指揮者]]の[[ハインリヒ・マルシュナー]](1795年 - 1861年)、楽譜出版商ホフマイスター([[:de:Friedrich Hofmeister]], 1782年 - 1864年)らと出会った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=46–50}}{{sfn|前田|1995|pp=8–9}}{{sfn|門馬|2003|pp=36–47}}{{sfn|門馬|2003|pp=(7)–(12)}}。 |

|||

ヴィークのピアノ授業料は高く、その指導は厳格な上に過酷、残忍とまでの評判を取っていたが、シューマンは母親に手紙を書いて許可をもらい、ヴィークにレッスンを申し込んで承諾された{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=112–113}}。 |

|||

=== ピアノ曲 === |

|||

娘のクララは当時9歳で、シューマンの前で[[ヨハン・ネポムク・フンメル|フンメル]]のピアノ三重奏曲のピアノを担当し、シューマンによると「驚くほど巧みに」演奏した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=17–18}}。 |

|||

シューマンは最初、ピアノ曲の作曲家として世に出た。作品番号1番から23番まではすべてピアノ曲である。その特徴として、管弦楽的な豊かな響きを求めていることがあげられる。バッハの影響を受けた対位法的な音の動きが見られることも大きな特徴である。そのためしばしば、全体として複雑な外観を示すものとなっている。また、表題を持ったロマン的[[組曲]]や、[[短編小説]]を意味する「[[ノヴェレッテ]]」というジャンルを創始した。 |

|||

クララはこの年の10月20日にエルネスティーネ・ペルトハーラーの演奏会に賛助出演して音楽界デビューを果たす{{sfn|門馬|2003|pp=51–54}}。 |

|||

こうしてシューマンは1828年の夏ごろからヴィークにピアノを師事し、クララとも親しくなった{{sfn|門馬|2003|pp=67–71}}。 |

|||

同じころ、シューマンはカールスの友人で[[ブラウンシュバイク]]の楽長ゴットロープ・ヴィーデバイン(1779年 - 1854年)に自作の曲を送り、助言を頼んだ。ヴィーデバインからは、シューマンには天性多くのものがあるが、専門技術と音楽的要素の用い方がいまだ不十分との返事が来た。シューマンは1828年8月5日付のヴィーデバインに宛てた手紙に、「いまや作曲法の研究に取りかかるべきときと存じます。―私は、勇気を出して、楽音のオデオン(大劇場)へ上る階段に足を踏み入れたいと存じます。」と感謝と決意を綴っている{{sfn|ブリオン|1984|pp=109–111}}。 |

|||

=== 歌曲 === |

|||

シューマンは文学的教養が深く、詩の内容を深く理解することができた。作曲する詩の選択にも細心の注意を払っており、[[ハインリッヒ・ハイネ|ハイネ]]、[[ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ|アイヒェンドルフ]]、[[フリードリヒ・リュッケルト|リュッケルト]]、[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]などの詩に付曲したものが多い。またシューベルト同様、ピアノ伴奏がしばしば伴奏の域にとどまらない重要な役割を担っている。『[[詩人の恋]]』の終結部のピアノ・ソロの扱いが典型例である。 |

|||

友人ローゼンからの手紙を読んだシューマンは[[ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク|ハイデルベルク大学]]への転校を思い立ち、後見人のルーデルに相談して賛同を得た{{sfn|ウォーカー|1986|pp=19–20}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=117–120}}。 |

|||

=== 室内楽曲 === |

|||

当時ハイデルベルク大学には[[アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー|ティボー]](1772年 - 1840年)やミッテルマイアー([[:de:Carl Joseph Anton Mittermaier]], 1787年 - 1867年)ら高名な法科教授がおり{{sfn|ブリオン|1984|pp=121–124}}、彼らの講義を聴くというのがシューマンの転校理由だった。しかし、実際のところシューマンは早朝からピアノに向かっており、頭の中に法律はすでになかった{{sfn|門馬|2003|pp=71–78}}。 |

|||

室内楽曲でも印象的な作品を残した。[[弦楽四重奏曲]]も作曲したが、後の[[ヨハネス・ブラームス|ブラームス]]のように、どちらかといえばピアノが入った編成でロマン的な香気の高い作品を書き、その本領を発揮した。特にピアノを協奏的に扱った『[[ピアノ五重奏曲 (シューマン)|ピアノ五重奏曲]]』は名作として知られる。また、[[ピアノ三重奏曲]][[ヴァイオリンソナタ]]は後期シューマンの充実した内容を示した作品である。管楽器や弦楽器のための[[性格的小品]]が数多くあるのも特徴的で、それぞれの楽器の奏者にとっての貴重なレパートリーとなっている。 |

|||

また、ティボー教授が音楽サークルを指導しており、『音楽芸術の純粋性について』という著書もあることへの期待もあった{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}{{efn|前田は、加えてアグネス・カールスに対する強い慕情のための「前方への逃走」の意味もあったとしている{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}。}}。 |

|||

友人のゼンメルはシューマンに法律か音楽かどちらかを選ぶよう忠告したが、シューマンはこのときは決定できなかった{{sfn|門馬|2003|pp=71–78}}。 |

|||

[[File:Assmannshausen Hoellenberg.jpg|thumb|[[ライン川]]と[[ラインガウ]]の谷]] |

|||

=== 管弦楽曲 === |

|||

1829年5月、ツヴィッカウに戻ったシューマンは、[[ハイデルベルク]]に向かう旅で南ドイツを回った。[[マイン川]]及び[[ライン川]]沿いを馬車で下り、[[フランクフルト・アム・マイン|フランクフルト]]、[[マインツ]]、[[コブレンツ]]などを経由して5月21日にハイデルベルクに到着した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=19–20}}{{sfn|門馬|2003|pp=67–71}}。 |

|||

[[管弦楽法]]の構成では、[[ホルン]]群を除けば各楽器を独奏で扱うことが少なく、[[弦楽器]]と[[管楽器]]を重ねて同時に全合奏で演奏させることが多い。大改訂後に出版された交響曲4番で改訂前に比べてオーケストレーションは全般的に分厚くなっているなど、シューマンは意図してそのようなオーケストレーションを行っているが、くすんだ響きになって機能的でないとして(人によっては「ピアノ的」「楽器の重ねすぎ」と称する)、かつては非難の対象となっており、手を加えられることが多かった。特に指揮者としてシューマンの曲を自身で演奏する機会も少なくなかった[[グスタフ・マーラー]]が、楽器編成はそのままに指揮者としての観点からオーケストレーションに手を加えた[[編曲]]はよく知られている。今日でも一部を採用する指揮者がおり、マーラー版として全面的に採用した録音もある。 |

|||

ことのとき初めてライン川を見たシューマンは感銘を受け、母親に宛てて次のように書き送っている{{sfn|ブリオン|1984|pp=117–120}}。 |

|||

{{Quotation|「老いて堂々とした父なるラインの初めて見せる光景を、冷静な心全体で受け止めることができるように、ぼくは目を閉じました。それから目を開いてみますと、ライン川はぼくの前に古いドイツの神のようにゆったりと、音も立てず、厳粛に、誇らしげに横たわり、それとともに、山や、谷のすべてがぶどうの楽園である、花が咲き緑なす[[ラインガウ]]のすばらしい全景が広がっていたのです。」|1829年5月、母ヨハンナに宛てたシューマンの手紙{{sfn|ブリオン|1984|pp=117–120}}}} |

|||

この旅行では、当時ベストセラー作家だったヴィリバルト・アレクシス(本名ゲオルク・ヴィルヘルム・ヘーリング、1798年 - 1871年)と意気投合し、コブレンツまで同行した。フランクフルトでは、ベートーヴェンの弟子だった[[フェルディナント・リース]](1784年 - 1838年)に会い、イギリス人のリース夫人に魅せられている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=19–20}}{{sfn|門馬|2003|pp=67–71}}。 |

|||

また、[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]]では冒頭部分をバルブなしの金管楽器では意図通りに吹けないことをリハーサル時に知ったシューマンが改訂したというエピソードや、交響曲第3番第4楽章冒頭の金管楽器のコラールは(当時主流であった)[[アルトトロンボーン]]が最高音域を最弱音かつ[[レガート]]で演奏するため、[[トロンボーン|テナートロンボーン]]が一般的な現代オーケストラにとって至難であったり、「[[4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック]]」のホルンの過剰な高音域の指定は、現在では[[ホルン#トリプル・ホルン|トリプル・ホルン]]でないと対応できないなど、シューマンの活躍した時代は管楽器の性能の向上がリアルタイムで著しかった時期であり、転調進行に伴う効果的な音色や音量バランスなどを見つけづらい時代でもあった。 |

|||

同年の夏から秋にかけて、シューマンは再び旅行に出かけ、[[スイス]]と北[[イタリア]]を訪れた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=22–23}}{{sfn|門馬|2003|pp=71–78}}。 |

|||

しかし、今日では原典こそシューマンの最もオリジナルの意図であったとして、再評価する動きが見られる。近年では多くの指揮者が実演ではパート間の音量バランスやフレージングの工夫を主にして対応しており、作曲家でも[[黛敏郎]]や[[佐藤眞]]らも「あの書き方でないとあの音はでない」と、この見解を支持している。 |

|||

[[ミラノ]]・[[スカラ座]]では[[ジョアッキーノ・ロッシーニ|ロッシーニ]]のオペラを聴いた{{sfn|ブリオン|1984|pp=125–126}}。 |

|||

旅行中、シューマンは持ち金を使い果たし、旅先から後見人に送金を催促する手紙を頻繁に出し、ミラノでは借金をしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=22–23}}{{sfn|門馬|2003|pp=71–78}}。 |

|||

[[File:Anton Friedrich Justus Thibaut.jpg|thumb|upright|[[ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク|ハイデルベルク大学]]の法科教授、[[アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー]](1772年 - 1840年)]] |

|||

シューマンの[[管弦楽法|オーケストレーション]]をパウル・ハインリヒ・メルテンが1975年に論文にまとめた。この研究結果を、[[ルイージ・ノーノ]]が実作に用いている。 |

|||

ハイデルベルク大学のティボー教授は法律学の権威であるとともに熱心なアマチュア音楽家だった。彼は合唱団「ジングフェライン」を組織し、自宅では毎週木曜日の夕方に音楽会が開かれていた。ティボーは自らピアノを弾いて[[ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル|ヘンデル]]の[[オラトリオ]]を演奏した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=19–23}}{{sfn|門馬|2003|pp=71–78}}。 |

|||

シューマンの手紙によるとティボーは、神はシューマンに法律家としての運命を与えていないという見解を示し、シューマンは自分の時間をほとんど音楽に充てるようになった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=19–24}}。 |

|||

シューマンのピアニストとしての評判はハイデルベルクの外にまで及び、[[バーデン (領邦)|バーデン]][[大公]]妃[[ステファニー・ド・ボアルネ|ステファニー]](1789年 - 1860年)に招かれて[[マンハイム]]で演奏するほどだった{{sfn|ブリオン|1984|p=125}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

こうした時期に、作品1の『[[アベッグ変奏曲]]』が完成している{{sfn|ウォーカー|1986|p=23}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=144–145}}{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

ハイデルベルクでシューマンは[[葉巻たばこ]]や[[シャンパン]]を楽しむだけでなく、[[居酒屋]]や[[レストラン]]を飲み歩き、[[ダンスパーティー]]や[[カーニヴァル]]の[[仮装]]大会などにも顔を出して地元の娘たちからも好かれた。彼は手紙で「ハイデルベルクの人気者」になったと自慢している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=22–23}}{{sfn|オルタイル|1986|pp=316–317}}。 |

|||

「[[チェロ協奏曲 (シューマン)|チェロ協奏曲]]」作品129には、[[ドミトリー・ショスタコーヴィチ]]が再オーケストレーションしたものが存在し、「作品125」が付されている。 |

|||

同時に浪費癖が目立つようになり、家族や後見人、友人にも金を無心する手紙を書いている{{sfn|門馬|2003|pp=67–71}}。 |

|||

[[File:Kersting - Der Geiger Nicolo Paganini.jpg|thumb|upright|left|1830年頃の[[ニコロ・パガニーニ]](1782年 - 1840年)]] |

|||

=== 大規模な声楽曲と劇音楽 === |

|||

1830年4月、友人たちと[[フランクフルト・アム・マイン|フランクフルト]]に出かけたシューマンは、[[ニコロ・パガニーニ]](1782年 - 1840年)の[[ヴァイオリン]]演奏を聴いて決定的な影響を受けた。彼は母ヨハンナに宛てて自分の決意を打ち明けた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=24–25}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=126–129}}{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

劇的であるより叙情的で、誇張を嫌ったシューマンは、[[付随音楽|劇音楽]]の作曲家としては必ずしも成功しなかった。しかし、その中には注目すべきすぐれた音楽が含まれている。とりわけ、[[1844年]]頃から晩年にかけて作曲された『{{仮リンク|ゲーテの『ファウスト』からの情景|en|Scenes from Goethe's Faust}}』は、シューマンの内面性が原作の深さと呼応して比類の無い内面的迫力を生み出しており、近年評価が高まっている傑作である。完成には1844年から1853年まで足掛け10年を要しており、その間、他の作品の創作の背後に常に控えていたいわば別格性をもった作品として、作品番号は付されていない。 |

|||

{{Quotation|「僕の今までの人生は、詩と散文との間であがいてきた苦しみの20年間でした。(中略)僕はいま、人生の岐路に立ち、どの道を選ぶべきかという問題に直面して、怯えています。そして、僕の芸術に向かおうとする資質が正しい道なのではないかと考えてしまうのです。」|1830年7月30日付、母ヨハンナに宛てたシューマンの手紙{{sfn|ウォーカー|1986|pp=24–25}}}} |

|||

父アウグストとは異なり、母ヨハンナにとって音楽は「[[パン]]にならない芸術」であり、息子が法律の道に進むことが彼女の希望だった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=16–17}}。 |

|||

=== 晩年の作品 === |

|||

シューマンの手紙には[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]の指導を受ける旨が書かれていたため、ヨハンナは彼に意見を求めた。ヴィークはシューマンを弟子として引き受けると回答し、それだけでなく、3年以内にシューマンを[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]や[[ヨハン・ネポムク・フンメル|フンメル]]以上のピアニストに育てると約束した。これにより、ヨハンナはシューマンの意向をひとまず受け入れた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=25–27}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=129–134}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

晩年(ほぼ[[1850年]]以降)になると、かなり簡明で節約された手法によると同時に、一種重厚な響きを持つ作品が増えていった。従来これらの作品はシューマンの健康の衰えと関連付けられ、否定的な評価が下されることが多かった。一例として、『[[ヴァイオリン協奏曲 (シューマン)|ヴァイオリン協奏曲]]』の場合、クララや[[ヨーゼフ・ヨアヒム|ヨアヒム]]など、シューマン周辺にいた人たちが、演奏不可能であるとして、公開演奏も出版も行わなかったために、[[ゲオルク・クーレンカンプ]]が[[1937年]]に初演するまで埋もれたままになっていたのである。特に最晩年の作品は、絶筆の『[[主題と変奏 (シューマン)|主題と変奏]]』などを除き、上記のようにクララにより廃棄されたためほとんど残されていない。 |

|||

ただしヨハンナの承諾は、シューマンをヴィークの弟子として6ヶ月間仮採用することが条件だった{{sfn|ブリオン|1984|pp=129–134}}。 |

|||

半年後にヴィークは、シューマンの才能と素質は彼が音楽家になるべきことを完全に証明するものであり、無理やり法律家にするのは愚かだと再回答した。ヨハンナはついに納得して、シューマンが音楽家になることを認めた{{sfn|ブリオン|1984|pp=145–147}} |

|||

シューマンは1830年9月24日にハイデルベルクを発ち、10月にライプツィヒに戻った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=40–41}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

現在、これらの作品群はこの時期のシューマンならではの価値ある作品として、徐々に光が当てられつつある。しかし『[[ミサ曲 (シューマン)|ミサ曲]]』や『[[レクイエム (シューマン)|レクイエム]]』は往年のシューマンの輝きからはあまりにも遠く、演奏や録音頻度は多くない。 |

|||

シューマン20歳のときである{{sfn|ウォーカー|1986|pp=25–27}}。 |

|||

=== ライプツィヒ時代(1830年 - 1844年) === |

|||

=== その他 === |

|||

==== 指の故障によりピアニストを断念 ==== |

|||

シューマンは子煩悩で、子供、もしくは初心者のための作品が比較的多いことも特徴である。これは他の同時代の作曲家に例を見ないもので、後世にいたるまで価値を失わない、[[音楽教育]]の分野での大きな貢献であるといわれている。 |

|||

[[File:Robert Schumann 1830.png|thumb|upright|20歳のころのシューマン(1830年)]] |

|||

1830年10月にライプツィヒに戻ったシューマンは、[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]の家に住み込みでレッスンを受けた。また、ヴィークの紹介により[[ライプツィヒ歌劇場]]の指揮者[[ハインリッヒ・ドルン]](1804年 - 1892年)にも[[音楽理論]]を学ぶ{{sfn|ウォーカー|1986|pp=40–42}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=135–138}}{{sfn|前田|1995|pp=10–11}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

しかし、気難しく厳格なヴィークに対して次第に不満を募らせたシューマンは、翌1831年8月に当時名ピアニストとして名声を博していた[[ヨハン・ネポムク・フンメル|フンメル]](1778年 - 1837年)に宛てて手紙を書いてヴィークへの不満を打ち明け、レッスンを受けたいと頼んでいる。シューマンはこのことをヴィークにも話し、激しい叱責を受けた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=40–41}}。 |

|||

== 評論 == |

|||

1831年10月にヴィークがクララを連れて演奏旅行に出かけると、シューマンはヴィークの家を出た{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

評論家としてのシューマンはまず、[[1831年]]に『[[ラ・チ・ダレム変奏曲|作品2]]』という表題の評論を発表し、「諸君、脱帽したまえ、天才だ!」と、同い年の[[フレデリック・ショパン]]の才能を早く見出したが、ショパン自身はシューマンが自分の作品に対して見せた熱狂に困惑していた。この熱狂振りは、「ショパンの主題による変奏曲(遺作)」が書きかけで残されていたことにも現れていた。 |

|||

その後もヴィークとのレッスンは続けられたものの、シューマンは再びパーティや社交活動に精を出すようになる。シューマンは自分の下宿や[[カフェ・バウム]]など街のコーヒー・ハウスで芸術好きな仲間たちと夜遅くまで音楽論議を交わした。この集まりは、後の「ダヴィッド同盟」の出発点となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=40–41}}。 |

|||

このころの作品に、『[[蝶々 (シューマン)|蝶々]]』(作品2)がある{{sfn|ブリオン|1984|pp=147–148}} |

|||

1831年、シューマンは「自伝的覚え書き」に「テクニックの練習をしすぎて、右手がだめになってしまった」と述べており、この時期に右手を故障したものと見られる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

シューマンはその評論の中に架空の団体「ダヴィッド同盟」を設定し、この団体のメンバーによる架空座談会という形での音楽評論を多用した。この架空座談会に登場する「フロレスタン」と「オイゼビウス」という人物が最も良くシューマンの意見を表しているとされる。「フロレスタン」は活発で行動的、「オイゼビウス」は物静かで瞑想的で、彼らはシューマン自身の2つの面を表した分身であったとも言う。なお、この「同盟」は音楽作品にも顔をのぞかせている(作品6、作品9など)。 |

|||

故障の原因として、シューマンが独自に工夫した機械装置によってピアノを練習したことが挙げられているが、[[#指の故障|詳しくは後段]]で述べる。 |

|||

同じころ、シューマンは目の病気に罹り、失明する恐怖にも襲われている{{sfn|ブリオン|1984|pp=141–142}}。 |

|||

思い悩んだシューマンは、一時は[[チェロ]]に転向することや音楽をあきらめて[[神学]]の道に進むことも考えたが、1832年5月に[[作曲]]で身を立てる意志を固めた{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

いったんピアノを離れて[[交響曲]]の作曲を試みたシューマンだったが、『[[ツヴィッカウ交響曲]]』は未完に終わり、再びピアノ曲に専心するようになる{{sfn|前田|1995|pp=10–11}}。 |

|||

==== 「新音楽時報」の創刊と「ダヴィッド同盟」 ==== |

|||

こうしてシューマンは、ドイツ観念論哲学の影響を強く受けながら、当時の音楽界に支配的であった享楽的な空気に敢然と戦いを挑み、自身が理想と信ずる旗印を高く掲げた。また自分とは違う方向性を見せていた場合でも、すぐれたものには惜しみない賞賛を送るなど、極めて公平かつ鋭い批評をしたというのが専らの評価である。ただし[[ジョアキーノ・ロッシーニ|ロッシーニ]]や[[ジャコモ・マイアベーア|マイアベーア]]などの当時の流行[[オペラ]]作曲家に対する低い評価や、ショパンや[[ヨハネス・ブラームス|ブラームス]]に比べ、同じジャンルで作品を発表していた[[シャルル=ヴァランタン・アルカン|アルカン]]に対しての批判的な批評など、公平を欠いているものも少なくないと批判する意見もある。 |

|||

[[File:Neue Zeitschrift fuer Musik 1834 Jg1 Bd1 Titel.png|thumb|「[[新音楽時報]]」の表紙(1834年)]] |

|||

シューマンは1832年、[[ライプツィヒ]]の「一般音楽新聞」に「諸君、脱帽したまえ、天才だ」として[[フレデリック・ショパン|ショパン]](1809年 - 1849年)を紹介する論文を投稿していたが{{sfn|門馬|2003|pp=82–84}}、[[ドイツ]]で流布している音楽批評の水準に不満を感じていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=72–76}}。 |

|||

このため、1833年ごろから[[カフェ・バウム]]などで友人や音楽関係の知己たちと新しい雑誌を発行する可能性について話し合い、1834年4月3日に「[[新音楽時報]]」(Neue Zeitschrift für Musik)を創刊する{{sfn|ウォーカー|1986|pp=72–76}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=165–167}}{{sfn|門馬|2003|pp=82–84}}。 |

|||

「新音楽時報」の初代編集主幹はユリウス・クノル(1807年 - 1861年)であり、シューマンは編集の手伝いをしていたが、まもなく仕事のすべてを引き受けることになった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=42–43}}{{sfn|ウォーカー|1986|pp=72–76}}{{sfn|門馬|2003|pp=82–84}}。 |

|||

他にもショパンのほかに、[[フェリックス・メンデルスゾーン|メンデルスゾーン]]を擁護し、若き日のブラームスを発掘、また、[[エクトル・ベルリオーズ|ベルリオーズ]]をドイツに紹介、[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の器楽曲を賞賛し『[[交響曲第8番 (シューベルト)|大ハ長調交響曲]]』を発見、[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]全集の出版を呼びかけるなど、ドイツ音楽の地位向上と忘れ去られていた過去のドイツ音楽の名作の再評価に決定的な役割を果たした。 |

|||

シューマンは「新音楽時報」の中で、「新しい詩的な時代」を準備するために低俗な[[ペリシテ人]]と戦う「ダヴィッド同盟」というコンセプトを創り出し、「フロレスタン」や「オイゼビウス」といったペンネームにより自身の分身を登場させた{{sfn|前田|1995|pp=10–11}}。 |

|||

(詳しくは、[[#音楽評論]]を参照のこと。) |

|||

[[File:Ludwig Schunke 1834.jpg|thumb|left|死の床の[[ルートヴィヒ・シュンケ]](1834年)]] |

|||

== 主要楽曲一覧 == |

|||

[[File:Henriette Voigt.jpg|thumb|upright|ヘンリエッテ・フォイクト(1808年 - 1839年)]] |

|||

{{main|シューマンの楽曲一覧}} |

|||

1833年秋に兄ユリウスと兄嫁ロザーリエが相次いで死去したことにより、シューマンは孤独と恐怖感に苛まれた{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

この年の日記に、シューマンは次のように書いている。「これより僕の生涯に、大きい断面。10月から12月にかけ、怖ろしい憂鬱病に悩む。気が狂うという固定観念が僕をとりこにした。」{{sfn|前田|1983|pp=232–234}}。 |

|||

しかし、友人の[[ルートヴィヒ・シュンケ]]([[:de:Ludwig Schuncke]], 1810年 - 1834年)や芸術家の[[パトロン]]だった商人カール・フォイクト(1805年 - 1881年)とその妻ヘンリエッテ([[:de:Henriette Voigt]], 1808年 - 1839年)らとの親しい交際が慰めとなった{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

シューマンの友人たちの中でも、同じ下宿に住んでいたピアニストのシュンケとはとくに固い友情で結ばれていた。シューマンはシュンケに「[[ヨハネ (使徒)|使徒ヨハン]]」とあだ名を付け、作品7の『[[トッカータ (シューマン)|トッカータ]]』を彼に献呈している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=42–43}}。 |

|||

二人の友情はシュンケが1834年末に[[肺結核]]で死去するまで続いた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=42–43}}{{sfn|ウォーカー|1986|pp=72–76}}{{sfn|門馬|2003|pp=82–84}}。 |

|||

また、シューマンはヘンリエッテに心惹かれており、彼女を「[[変イ長調]]の魂」と呼び、[[ピアノソナタ第2番 (シューマン)|ピアノソナタ第2番]]を彼女に捧げている{{sfn|ブリオン|1984|pp=183–186}}。 |

|||

==== エルネスティーネとの交際 ==== |

|||

=== 管弦楽曲 === |

|||

[[File:Ernestine von Fricken.jpg|thumb|upright|エルネスティーネ・フォン・フリッケン(1816年 - 1844年)]] |

|||

*[[ツヴィッカウ交響曲|ツヴィッカウ交響曲 ト短調]] [[WoO|WoO.29]](''Zwickau'', 1832年 - 1833年) |

|||

1834年4月、当時18歳のエルネスティーネ・フォン・フリッケン(1816年 - 1844年)が[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]の新しい弟子としてヴィーク家に住み込んだ{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}{{efn|なお、ウォーカーはエルネスティーネがヴィーク家に滞在していたのは1834年6月から1835年1月までとしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}。}}。 |

|||

*:未完の交響曲。第2楽章まで完成させたが、第3楽章と第4楽章はスケッチのみに終わり、完成させることはなかった。 |

|||

シューマンはエルネスティーネと恋愛関係となり、半年経たないうちに彼女と婚約するが、その後数週間のうちに双方の合意によって婚約は解消された{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=183–186}}{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

*[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番 変ロ長調 『春』 Op.38]](1841年) |

|||

エルネスティーネはフォン・フリッケン男爵とツェトヴィッツ伯爵夫人との間の私生児であり、[[イギリス]]の[[音楽学者]]、評論家のアラン・ウォーカーによれば、彼女はこうした複雑な家庭事情についてシューマンに率直に語らず、このことを知ったシューマンが傷ついたとしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}。 |

|||

*:『春』(''Frühling'')のタイトルはシューマンによって付けられた。 |

|||

*[[交響曲第2番 (シューマン)|交響曲第2番 ハ長調 Op.61]](1845年 - 1846年) |

|||

二人の恋愛から生まれたのが、『[[謝肉祭 (シューマン)|謝肉祭]]』(作品9)と『[[交響的練習曲]]』(作品13)である{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

*:交響曲第4番の次に作曲された作品で、実際は3番目の交響曲である。番号は出版の際に「第2番」となった。 |

|||

『謝肉祭』の中で、シューマンはエルネスティーネの出身地であるアッシュ(ASCH){{efn|ASCHの文字はシューマンの名前にも含まれている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}。}}の文字に基づく音型をちりばめている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=183–186}}{{efn|なお、ブリオンは、『謝肉祭』においてシューマンがエルネスティーネを象徴するエストレリャに「コン・アフェット(感情を込めて)」と指定しているのに対し、クララを象徴するキアリーナにはアパッショナート(情熱的に)、コン・モルタ・アニマ(大いに心を込めて)と指定しており、彼のうちにクララに対する情熱の芽が育ち始めていたことがわかる、としている{{sfn|ブリオン|1984|pp=183–186}}。}}。 |

|||

*[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番 変ホ長調 『ライン』 Op.97]](1850年) |

|||

また『交響的練習曲』は、エルネスティーネの父フォン・フリッケン男爵が作曲した主題に基づく[[変奏曲]]である{{sfn|ウォーカー|1986|pp=53–54}}。 |

|||

*:『ライン』(''Rheinische'')のタイトルは没後に付けられたもの。 |

|||

*[[交響曲第4番 (シューマン)|交響曲第4番 ニ短調 Op.120]](1841年) |

|||

1835年からシューマンと[[クララ・シューマン|クララ]]との恋愛が始まると、エルネスティーネは潔く身を引き、むしろ二人を励ました{{sfn|ブリオン|1984|pp=192–193}}。 |

|||

*:1852年に改訂(第2稿)。 |

|||

*[[序曲、スケルツォと終曲|序曲、スケルツォとフィナーレ ホ長調]] Op.52(''Ouverture, Scherzo und Finale'', 1841年) |

|||

==== クララとの恋愛とヴィークの妨害 ==== |

|||

*:本来のタイトルは『組曲』。 |

|||

*[[メッシーナの花嫁 (シューマン)|序曲『メッシーナの花嫁』]] Op.100(''Die Braut von Messina'', 1850年 - 1851年) |

|||

シューマンとクララははじめ兄妹のような関係だった。シューマンはクララや彼女の弟アルヴィンと散歩や遊びに興じ、お化けの話をして子供たちを震え上がらせたりした。しかし、エルネスティーネとの関係が終わると、シューマンの恋愛対象はクララに向かっていった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=84–87}}{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

*:[[フリードリヒ・フォン・シラー]]の劇のための序曲。 |

|||

*[[ジュリアス・シーザー (シューマン)|序曲『ジュリアス・シーザー』]] Op.128(''Julius Caesar'', 1851年) |

|||

1835年秋、[[フェリックス・メンデルスゾーン]](1809年 - 1847年)が[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の常任指揮者に就任し、10月4日に指揮者デビュー演奏会を開いた。これを聴いたシューマンは、「[[新音楽時報]]」で絶賛する{{sfn|門馬|2003|pp=84–88}}。 |

|||

*:[[ウィリアム・シェイクスピア]]の劇のための序曲。 |

|||

クララは1835年12月9日に16歳で[[ゲヴァントハウス]]でのデビューを飾り、シューマンの故郷[[ツヴィッカウ]]でも演奏会を開いた。このときシューマンはツヴィッカウまで戻ってクララに会っている{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

*[[ヘルマンとドロテア|序曲『ヘルマンとドロテア』]] Op.136(''Hermann und Dorothea'', 1851年) |

|||

シューマンとクララの関係に気づいた[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]は、1836年1月にクララを[[ライプツィヒ]]から[[ドレスデン]]に移り住まわせ、シューマンから遠ざけた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=84–87}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=194–210}}{{efn|オルタイルによると、クララのドレスデン行きは演奏旅行だったとしている{{sfn|オルタイル|1986|p=325}}。}}。 |

|||

*:ゲーテの劇のための序曲。 |

|||

同年2月4日に母ヨハンナが死去するが{{sfn|ブリオン|1984|pp=193–194}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}、シューマンはクララの後を追ってドレスデンに向かい、2月7日から10日まで二人で過ごした{{sfn|オルタイル|1986|p=325}}。 |

|||

以降、シューマンは一段と強くクララを求めるようになった{{sfn|ブリオン|1984|pp=193–194}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

このことを知ったヴィークは、クララをライプツィヒに連れ戻し、二人に罵言雑言を浴びせた。シューマンはヴィーク家への出入りを禁じられ、クララは手紙の検閲や一人での外出禁止など、ヴィークの厳しい監視下に置かれた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=84–87}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=194–210}}。 |

|||

ヴィークはライプツィヒでシューマンに出会うたびに悪罵を投げつけ、顔につばを吐きかけることもあったという{{sfn|ブリオン|1984|pp=194–210}}。 |

|||

さらにヴィークはシューマンに生活力がなく飲酒癖があるなど虚偽・中傷を繰り返し、エルネスティーネとの恋愛事件を蒸し返して彼女の協力を得ようとした。シューマンを動転させるために、ヴィークの友人でクララの声楽教師だったカール・バンクにクララの恋人を演じさせようと試みてもいる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=194–210}}。 |

|||

ヴィークの妨害に疲れたクララは、一度はシューマンと別れることを承知し、彼のすべての手紙を送り返したこともあった{{sfn|ブリオン|1984|pp=194–210}}。 |

|||

しかし1837年8月、クララはライプツィヒで開いたリサイタルでシューマンから献呈された[[ピアノソナタ第1番 (シューマン)|ピアノソナタ第1番]]を弾いてシューマンに応え{{efn|オルタイルは、このときクララが弾いたのは『[[交響的練習曲]]』だとしている{{sfn|オルタイル|1986|p=327}}。}}、8月14日、シューマンに宛てた手紙で結婚を承諾した{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

1837年9月、シューマンはヴィークに手紙を書き、会見に応じてくれるよう懇願した。数日後にヴィークは会見に応じたが、ヴィークはクララをコンサート・ピアニストとして育てたのであって、主婦にするつもりはないと告げた{{efn|ウォーカーによれば、ヴィークにとってクララは娘以上の存在であり、手塩にかけた自慢の創造物、生涯を賭けた作品だったとしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=84–87}}。}}。 |

|||

シューマンは9月18日付けでクララに宛てた手紙に「父上との会見は恐るべきものでした。お父上は冷ややかで、敵意に満ち、混乱し、矛盾だらけでした。とにかく人を挫くことに思慮をめぐらし、人の胸に柄まで届けとばかりに匕首を突き刺してくるのです。」と報告している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=84–87}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=211–214}}。 |

|||

クララはヴィークとともにたびたび演奏旅行に出かけるようになり、シューマンはクララと会うことも手紙のやりとりも禁止されていた。だが、彼は秘密裏にクララと文通して連絡を取り合いつつ、創作面では優れた作品を次々に書いていった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

クララはコンサートでシューマンの作品を演奏し、音楽によって二人は一体化した。ヴィークもこれを妨げることはできなかった{{sfn|ブリオン|1984|pp=189–188}}。 |

|||

[[日本]]の[[音楽学者]][[前田昭雄]](1935年 - )は、クララとの結婚をめぐるヴィークとの闘いの年月は、シューマンの内面を危機的な深淵にまで沈めると同時に、そこから立ち上がる決定的な力ともなったとしており、この時期に相次いで成立した[[ピアノソナタ第1番 (シューマン)|ピアノソナタ第1番]](作品11)、『[[幻想小曲集作品12 (シューマン)|幻想小曲集]]』(作品12)、[[ピアノソナタ第3番 (シューマン)|ピアノソナタ第3番]](作品14)、『[[子供の情景]]』(作品15)、『[[クライスレリアーナ]]』(作品16)、『[[幻想曲 (シューマン)|幻想曲]]』(作品17)のすべてにわたり、クララへの愛に生を賭した実存的燃焼の表白が、「言葉なき」歌として、詩として劇として展開されていると述べている{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}。 |

|||

==== ウィーン滞在 ==== |

|||

[[File:Robert Schumann Wohnhaus Wien stitched 2009 PD.jpg|thumb|[[ウィーン]]滞在中にシューマンが住んだ家(1838年 - 1839年)]] |

|||

シューマンは1838年10月から翌1839年4月まで[[ウィーン]]に滞在した。クララがウィーンでの演奏会で大成功を納めたことを知り、クララのピアニストとしての活動と「[[新音楽時報]]」の本拠地をウィーンに移せばヴィークの束縛から逃れられるのではないかと考えたのである{{sfn|ウォーカー|1986|pp=87–89}}{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

これには、[[詩人]][[アーデルベルト・フォン・シャミッソー]](1781年 - 1838年)の勧めがあったともいわれる{{sfn|ブリオン|1984|pp=224–225}}{{efn|シューマンは1840年にシャミッソーの詩による歌曲集『[[女の愛と生涯]]』を作曲している。}}。 |

|||

同時にウィーンは、シューマンが1832年以来めざすべき「[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]と[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の楽都」でもあった{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}。 |

|||

しかし、ウィーンの出版社はむしろ敵意を持ってシューマンを迎えた。当時のウィーンは[[反動]][[保守]]の政治体制下にあり、各地の[[自由主義]]運動や[[革命]]の波及を恐れて言論や出版の自由を圧迫していた。このためシューマンは「新音楽時報」が検閲によって押さえつけられることを恐れ、計画を断念する{{sfn|ウォーカー|1986|pp=87–89}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

ウィーン滞在中、シューマンはベートーヴェンとシューベルトの墓を訪れた。ベートーヴェンの墓の前でシューマンは1本の鉄製のペンを拾って持ち帰った{{efn|のちにこのペンで[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]]「春」が書かれることになった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=87–89}}。}}。 |

|||

また、帰途にシューベルトの兄フェルディナンド(1794年 - 1859年)の家を訪ね、シューベルトの遺稿の中から[[交響曲第8番 (シューベルト)|大ハ長調交響曲]]の草稿を発見した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=87–89}}{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

この交響曲は1839年3月21日、[[ライプツィヒ]]の[[ゲヴァントハウス]]での演奏会で[[フェリックス・メンデルスゾーン|メンデルスゾーン]]の指揮によって初演され、爆発的な成功を収めることになる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=87–89}}{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}。 |

|||

==== 結婚 ==== |

|||

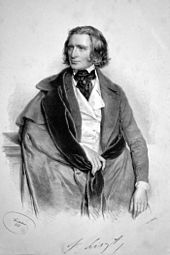

[[File:Robert Schumann 1839.jpg|thumb|upright|29歳のころのシューマン。[[ヨーゼフ・クリーフーバ-]]([[:de:Josef Kriehuber]], 1800年 - 1876年)による[[リトグラフ]]。1839年]] |

|||

もはやヴィークとの和解は不可能と考えたシューマンは、1839年6月15日、クララの同意を得て[[弁護士]]に訴訟手続きを依頼した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=236–238}}{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

同年7月、シューマンはヴィークと離婚していたクララの実母マリアンネ・バルギールを[[ベルリン]]に訪ねてクララとの結婚の同意を得た{{sfn|ブリオン|1984|pp=236–238}}。 |

|||

また、公的な地位を得ることが結婚に役立つかもしれないと考えたシューマンは、1840年2月、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]と音楽との関係についての論文によって[[フリードリヒ・シラー大学イェーナ|イェーナ大学]]の哲学博士の学位を取得している{{sfn|ブリオン|1984|pp=268–269}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}{{efn|ブリオンは「法学博士」としているが、ここでは門馬に従った。}}。 |

|||

訴訟を知って激怒したヴィークは、クララがピアノを弾くことを禁じて家から追い出した。クララは、ベルリンから迎えに来たマリアンネとともに暮らした{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|オルタイル|1986|pp=7–12}}。 |

|||

ヴィークはクララの相続権停止などで対抗しようとした{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}ものの、法廷では有効な申し立てができず、罵詈雑言をわめきちらして判事からたしなめられる有様だった。彼は街でシューマンに出くわすと平手打ちを食わせた。こうしたヴィークの極端な行動は、物笑いの種となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}。 |

|||

形勢不利を悟ったヴィークは1840年1月、今度はクララの動揺を狙い、レーマンという偽名を使ってシューマンに対するありとあらゆる非難を並べ立てた手紙を書き、ベルリンで開かれたクララのリサイタル当日に届けさせた。この策謀は、クララの弟アルヴィンがシューマンに警告したため、シューマンはあらかじめクララに連絡を取って警戒させることができた。シューマンはこのことでヴィークを別件の[[名誉毀損]]で訴えた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}。 |

|||

1840年8月12日にシューマンとクララの結婚を許可する判決が下され、二人は9月12日にライプツィヒ近郊シェーネフェルトの教会で結婚式を挙げた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=269–270}}。 |

|||

翌9月13日はクララの21歳の誕生日だった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}。 |

|||

この結婚式には、4月に知り合ったばかりの[[フランツ・リスト]](1811年 - 1886年)も出席している{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

名誉毀損の訴えでもシューマンが勝訴し、1841年にヴィークはシューマンを中傷したことで2週間の禁固刑に処された{{sfn|ウォーカー|1986|pp=92–95}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=269–270}}。 |

|||

==== 作曲分野の広がり ==== |

|||

シューマンは1839年の時点では「声楽曲は器楽曲より程度が低い。―私は声楽曲を偉大な芸術とは認めがたい」と述べており、現に作品23の『4つの夜曲』までほとんどピアノ曲ばかり作曲していた。しかし、1840年にクララとの結婚が近づくと、一転して続々と[[歌曲]]を手がけるようになる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=96–97}}。 |

|||

1840年3月から7月までの間に、シューマンは音楽史に残る5つの優れた歌曲集を作曲した。二つの『リーダークライス』([[リーダークライス作品24 (シューマン)|作品24]]及び[[リーダークライス作品39 (シューマン)|作品39]])、『[[ミルテの花]]』(作品25)、『[[女の愛と生涯]]』(作品42)、そして『[[詩人の恋]]』(作品48)である{{sfn|ウォーカー|1986|pp=96–97}}。 |

|||

これらを含め、この年に120曲以上の歌曲、重唱曲が作曲されている{{efn|門馬は120曲以上、前田は130曲以上、ウォーカーは140曲以上としているが、ここではもっとも少ない門馬に従った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=96–97}}{{sfn|前田|1995|pp=11–12}}{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。}}。これはシューマンが生涯に残した歌曲の大半を超えるものであり、1840年は「歌曲の年」と呼ばれる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=96–97}}。 |

|||

これについてシューマンは、「ほかの音楽には全く手がつかなかった。―私は[[サヨナキドリ|ナイチンゲール]]のように、死ぬまで歌い続けるのだ。」と語っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=96–97}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=240–241}}。 |

|||

結婚後、シューマンは[[クララ・シューマン|クララ]]とともに[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の『[[平均律クラヴィーア曲集]]』を研究し、それが終わると、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]など[[ウィーン古典派]]の[[弦楽四重奏曲]]を勉強した{{sfn|ブリオン|1984|pp=280–282}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

1841年には[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]](作品38)が完成する。この交響曲はシューマンの「ライプツィヒ時代」を代表する作品であり{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}、この曲の成功は、シューマンの創作活動において[[ピアノ曲]]と[[歌曲]]から[[交響曲]]作家への脱皮という画期をなすものとなった{{sfn|前田|1995|pp=12–13}}。 |

|||

その後もシューマンは『[[序曲、スケルツォとフィナーレ]]』(作品52)、ピアノと管弦楽のための幻想曲(後の[[ピアノ協奏曲 (シューマン)|ピアノ協奏曲]]第1楽章)、ニ短調交響曲(後の[[交響曲第4番 (シューマン)|交響曲第4番]])などオーケストラ作品に取り組んだ{{sfn|前田|1995|pp=12–13}}。 |

|||

翌1842年には、シューマンは[[室内楽曲]]の分野に足を踏み入れ、3曲の弦楽四重奏曲([[弦楽四重奏曲第1番 (シューマン)|イ短調]]、[[弦楽四重奏曲第2番 (シューマン)|ヘ長調]]、[[弦楽四重奏曲第3番 (シューマン)|イ長調]]の作品41)、[[ピアノ五重奏曲 (シューマン)|ピアノ五重奏曲]](作品44)、[[ピアノ四重奏曲 (シューマン)|ピアノ四重奏曲]](作品47)などが生まれた{{sfn|ブリオン|1984|pp=284–285}}{{sfn|前田|1995|pp=12–13}}。 |

|||

これには、[[フランツ・リスト]]の勧めがあった。リストは、1839年6月5日付けの手紙でシューマンに室内楽曲の作曲を勧めていた{{sfn|ブリオン|1984|pp=284–285}}。 |

|||

これらにより、1841年を「交響曲の年」、1842年を「室内楽曲の年」と呼ぶことがある{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

==== 家庭生活 ==== |

|||

[[File:Leipzig Schumann-Haus.jpg|thumb|ロベルトとクララが暮らした[[ライプツィヒ]]の家]] |

|||

シューマンとクララは幼いころから[[日記]]を付けており、二人は結婚と同時にそれぞれの日記をひとつに融合させ、互いに日々の出来事を報告し合った。毎週日曜日に一週間分の日記が朗読され、二人で反省したりコメントを付け合ったりした{{sfn|ブリオン|1984|pp=272–275}}。 |

|||

シューマンが家で作曲しているときにはクララは[[ピアノ]]の練習を控えた。このためにクララは結婚から5ヶ月後の日記に演奏力の遅れを嘆いている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=276–277}}。 |

|||

シューマンとクララの間には、8人の子供が生まれた{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

*長女 マーリエ(1841年 - 1929年) |

|||

*次女 エリーゼ(1843年 - 1928年) |

|||

*三女 ユーリエ(1845年 - 1872年) |

|||

*長男 エミール(1846年 - 1847年) |

|||

*次男 ルートヴィヒ(1848年 - 1899年) |

|||

*三男 フェルディナンド(1849年 - 1891年) |

|||

*四女 オイゲーニエ(1851年 - 1938年) |

|||

*四男 フェリックス(1854年 - 1879年){{sfn|池辺|2010|p=83}} |

|||

シューマンは子供好きで、いくら多くてもかまわないという考え方であり{{sfn|ブリオン|1984|pp=276–277}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}、子供が増えるに従ってクララは演奏家と主婦、母親の両立に苦心することになった{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

また、シューマンの収入だけでは生活費が足りず、クララは家計を支えるために演奏旅行の回数を増やさなくてはならなくなった{{sfn|ブリオン|1984|pp=276–277}}。 |

|||

クララの演奏旅行にシューマンが同伴すると、すでにピアニストとしての名声が高かったクララに比べて、シューマンは粗略に扱われた。1842年の演奏旅行では[[オルデンブルク]]でクララ一人が宮廷に招待されたことに傷ついて、シューマンは[[ライプツィヒ]]に戻っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=278–279}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

屈辱を味わった彼は、一時は[[アメリカ合衆国|アメリカ]]への移住を考えたほどだった{{sfn|ブリオン|1984|pp=278–279}}。 |

|||

1844年の[[ロシア]]旅行でも、シューマンは「ピアニストの夫」として従属的な立場に置かれた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=295–297}}。 |

|||

しかし、シューマンはこうした自分たちの特殊な状況を明確に理解しており、次のように述べている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}。 |

|||

{{Quotation|「芸術家が結婚すれば、当然そうなるに違いないのだ。人はすべてを所有することなどできはしない。結局のところ、大切なのは幸せをずっと永続きさせることである。お互いに所有しあい、心の底から理解し、愛し合ってこそ、私たちは共に幸せになれるのだ。」{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}}} |

|||

このように、シューマン夫妻の間には日常の家庭生活の負担から生ずる避けがたい緊張や芸術上の観点の違いによる深刻な対立はあったものの、お互いに相補う夫婦として、しばしば理想的なカップルとして描かれる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=97–99}}。 |

|||

==== 精神障害の発症 ==== |

|||

結婚後、シューマン夫妻が4年間住んだ[[ライプツィヒ]]は、急速にドイツ音楽界の中心となっていった。その中心にいたのは、[[フェリックス・メンデルスゾーン|メンデルスゾーン]]である。彼は[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の常任指揮者を務める傍ら、1843年に[[フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ|ライプツィヒ音楽院]]を創設し、[[イグナーツ・モシェレス]](ピアノ)、[[フェルディナンド・ダヴィッド]](ヴァイオリン)、[[モーリッツ・ハウプトマン]](音楽理論)らと並んでシューマンを作曲とピアノの教授に迎えた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=112–114}}。 |

|||

メンデルスゾーンは[[イギリス]]から[[ウィリアム・スタンデール・ベネット]]、[[デンマーク]]から[[ニルス・ゲーゼ]]らをライプツィヒに招き、シューマンも彼らと親交を結んだ。シューマンは彼らを「[[新音楽時報]]」で応援したほか、ベネットに『[[交響的練習曲]]』(作品13)を献呈しており、『[[子供のためのアルバム]]』(作品68)の第42曲「北欧の歌」において、ゲーゼの名前の綴りであるGADEの音名を主題に使っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=112–114}}。 |

|||

[[File:Gustave Courbet - Portrait of Hector Berlioz - WGA05492.jpg|thumb|upright|left|[[エクトル・ベルリオーズ]](1850年、[[ギュスターヴ・クールベ]]による肖像画)]] |

|||

シューマンはこの時期二度にわたって病気で倒れた。最初は1842年で、「[[過労]]」としてクララとともに[[ボヘミア]]の[[温泉]]に保養に行った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

[[日本]]の[[音楽評論家]]、[[門馬直美]](1924年 - 2001年)は、シューマンが家庭を維持する経済的な重荷を背負いながら、大作を書いても予期した収入をもたらさず、疲労感に襲われて次第に神経衰弱気味になっていったとする。このため、1842年から1843年にかけて作曲の筆はほとんどすすまず、シューマンは内省的になり、外部との新鮮な接触を嫌悪するようになった{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

しかし、1843年1月に[[エクトル・ベルリオーズ]](1803年 - 1869年)が[[パリ]]からライプツィヒを訪れたことはシューマンに刺激と喜びを与えた{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

1843年2月ごろから創作意欲を取り戻してきたシューマンは、[[トマス・モア]]の原作に基づく独唱、合唱、管弦楽のための[[オラトリオ]]『[[楽園とペリ]]』(作品50)を完成させる{{sfn|ブリオン|1984|pp=348–349}}{{sfn|前田|1995|pp=12–13}}。 |

|||

『楽園とペリ』の成功は、シューマンの作曲家としての名声を決定的なものとした。この年、クララの父[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]がシューマン夫妻に和解を求めてきたのも、この曲の成功が理由の一つだった{{sfn|ブリオン|1984|pp=270–271}}{{sfn|前田|1995|pp=12–13}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

[[File:Robert Schumann - Der Moskauer Kreml 1844.jpg|thumb|シューマンが描いた[[モスクワ]]の[[クレムリン]]宮殿(1844年)]] |

|||

二度目は1844年8月、[[ロシア]]旅行から帰ってきてまもないころで、より深刻だった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

この年1月25日から5月末にかけて、シューマンとクララはロシアに滞在した{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

クララは[[サンクトペテルブルク]]でロシア皇帝の前で演奏し、ピアニストとして成功した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}が、5ヶ月間にわたる旅行はシューマンにとって大きな負担となった{{sfn|前田|1995|pp=13–14}}。 |

|||

ライプツィヒに戻ったシューマンは、「[[新音楽時報]]」の編集主幹を[[オズヴァルト・ロレンツ]]([[:de:Oswald Lorenz]])に譲り{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}、[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]の『[[ファウスト]]』の音楽化の構想を練り始めた{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

しかし、夏ごろから体調が悪化し、死を恐れたり、[[高所恐怖症]]の症状を示すようになった{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

シューマンは『ファウスト』第2部最後の「神秘の合唱」を作曲したものの、強度の神経疲労のために構想は中断され、この作品の完成は[[ドレスデン]]時代を経て[[デュッセルドルフ]]時代まで持ち越されることになる{{sfn|前田|1995|pp=13–14}}{{sfn|前田|1995|pp=251–252}}。 |

|||

また、9月にシューマンはライプツィヒ音楽院で教鞭をとろうと試みたが、症状の悪化により断念せざるを得なかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

10月にシューマンは[[ドレスデン]]で[[ホメオパシー|類似療法]]の医師ヘルビッヒ博士の治療を受けた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

記録によるとシューマンの症状は、[[幻聴]]、ひっきりなしの震え、高所や鋭い金属物などに対するさまざまな[[恐怖症]]があった。とくに幻聴のために作曲もできなくなった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

クララはこのころのシューマンについて、「ローベルトは一晩も眠っていません。彼の想像力は恐ろしい妄想を描いているのです。毎朝早く、私は涙にくれている彼を見なければなりません。彼はもうすっかり諦めているのです。」と書いている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}。 |

|||

病気の回復には気候条件の変わったところが良いと考えたシューマンは、ドレスデンへの移住を決意する{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}{{sfn|前田|1995|pp=13–14}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

この年、メンデルスゾーンがゲヴァントハウス管弦楽団の常任指揮者を辞任し、シューマンはその後任を希望していたが、デンマーク人の[[ニルス・ゲーゼ|ゲーゼ]]が選ばれたことで落胆し、自己嫌悪に陥ったことも転地の理由となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=295–297}}。 |

|||

1844年12月、シューマンはライプツィヒ音楽院の職を辞し、クララら家族とともに[[ライプツィヒ]]を去った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=121–122}}{{sfn|門馬|2003|pp=95–100}}。 |

|||

=== ドレスデン時代(1844年 - 1850年) === |

|||

[[File:RuC Schumann Litho.jpg|thumb|ドレスデン時代のシューマン夫妻(1847年)]] |

|||

[[ドレスデン]]に移ったシューマンは[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の作品を再び研究し始めた。1845年4月25日、ピアノに足鍵盤(ペダル)を取り付けた[[ペダルピアノ]]を導入し、バッハのオルガン曲を練習できるようにした{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}。 |

|||

この年に作曲されたペダルピアノのための『練習曲』(作品56)、『スケッチ』(作品58)、『BACHの名による6つのフーガ』(作品60)などはその成果である{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

創作力を徐々に回復したシューマンは、1841年に書いたピアノと管弦楽のための『幻想曲』を改訂し、新たに2つの楽章を追加して[[ピアノ協奏曲 (シューマン)|ピアノ協奏曲]](作品54)を完成させた{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

[[交響曲第2番 (シューマン)|交響曲第2番]](作品61)は、1845年末から約1年間を費やして完成した{{sfn|前田|1983|pp=189–190}}。 |

|||

この間、1846年5月には幻聴や耳鳴りのために作曲できなくなり、[[双極性障害]]の症状も現れるようになっていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}。 |

|||

このため第2交響曲は、シューマンが危機を乗り越えて再生した「勝利の歌」ということもできる{{sfn|前田|1983|pp=189–190}}。 |

|||

[[File:Hiller-01.jpg|thumb|upright|left|[[フェルディナント・ヒラー]](1811年 - 1885年)]] |

|||

当時のドレスデンは、[[ザクセン王国]]の首都として[[フリードリヒ・アウグスト2世 (ザクセン王)|フリードリヒ・アウグスト2世]]の治世下にあった。芸術家たちは王の雇い人という立場に置かれ、宮廷画家が援助される一方、音楽家は冷遇されていた。また、交響作品や室内楽よりも[[オペラ]]が好まれた{{sfn|ブリオン|1984|pp=297–298}}。 |

|||

こうした保守的で窮屈な環境にあってシューマンの友人となったのは、アマチュア男性合唱団の指揮者をしていた[[フェルディナント・ヒラー]](1811年 - 1885年)である{{sfn|ウォーカー|1986|pp=128–131}}{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

シューマンとヒラーは協力して、[[ライプツィヒ]]の[[ゲヴァントハウス]]のような会員制の演奏会を企画し、1945年11月10日に演奏会を実現させた。このとき、出演予定だった[[クララ・シューマン|クララ]]が病気のため、代役として[[フェリックス・メンデルスゾーン|メンデルスゾーン]]の[[ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン協奏曲]]のソリストを務めたのは、当時14歳の[[ヨーゼフ・ヨアヒム]](1831年 - 1907年)だった。しかし、一般大衆に音楽が行き渡っていないドレスデンでの運営は厳しく、活動の継続は断念せざるを得なかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=128–131}}。 |

|||

また、シューマンは[[ゼンパー・オーパー|ドレスデン宮廷歌劇場]]の楽長をしていた[[リヒャルト・ワーグナー]](1813年 - 1883年)と出会う。しかし、この二人の関係は冷ややかで、発展しなかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=128–131}}。 |

|||

一方、メンデルスゾーンを高く評価していたシューマンはますます親密な文通を続けた{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

[[File:Jenny Lind nd.jpg|thumb|upright|[[ジェニー・リンド]](1820年 - 1887年)]] |

|||

シューマン夫妻にとってドレスデンはライプツィヒと比べて音楽的に遅れており、居心地の良い土地ではなかった{{sfn|ブリオン|1984|pp=297–298}}。 |

|||

家計を助ける目的もあって、クララは出産と子育ての合間を縫ってしばしば演奏旅行に出かけた{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

1846年11月末から翌1847年1月にかけて、二人は[[ウィーン]]で一連の演奏会を開催し、シューマンの[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]]や[[ピアノ協奏曲 (シューマン)|ピアノ協奏曲]]などを取り上げたが、失敗に終わった{{sfn|ブリオン|1984|pp=300–302}}。 |

|||

[[音楽批評家]]の[[エドゥアルト・ハンスリック]](1825年 - 1904年)は、このとき演奏会終了後の楽屋で「みんな冷たい人なんだわ、恩知らずが。」と当たり散らすクララと、「落ち着きなさい。クララ、10年経てばすべてが変わるよ。」となだめるシューマンの姿を書き残している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=128–131}}。 |

|||

二人の窮地を救ったのは、「[[スウェーデン]]の[[サヨナキドリ|ナイチンゲール]]」と称されていた[[ソプラノ歌手]]、[[ジェニー・リンド]](1820年 - 1887年)で、彼女との共演によって1月11日の最後の演奏会は大成功を収めることができた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=128–131}}。 |

|||

また、リンドを通じてシューマンと[[ハンス・クリスチャン・アンデルセン|アンデルセン]](1805年 - 1875年)との交流が生まれた{{sfn|ブリオン|1984|pp=300–302}}。 |

|||

1847年からはオペラ『[[ゲノフェーファ]]』(作品81)に取りかかるが、[[精神障害]]に悩まされながらの作曲となった{{sfn|ブリオン|1984|pp=304–305}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=333–334}}。 |

|||

7月、生まれ故郷[[ツヴィッカウ]]でシューマンを称える記念祭が2週間にわたって開催され{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}、招かれたシューマンは恩師のクンチュや幼なじみたちと再会を果たした。記念祭のハイライトはシューマンの[[交響曲第2番 (シューマン)|交響曲第2番]]の発表であり、この出来事は、シューマン夫妻のウィーンでの挫折を埋めるものとなった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}。 |

|||

一方でこの年、長男エミールが早世し、11月4日にメンデルスゾーンが死んだことは痛手となった{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

1847年11月、友人のヒラーが[[デュッセルドルフ]]の音楽監督に就任し、ドレスデンを離れることになった。シューマンはヒラーの指名を受けて男声合唱団「リーダーターフェル」の[[指揮者]]となる。シューマンは翌1848年1月にこの合唱団を70名規模の混声合唱団に拡大した。自作発表の場を得たことにより、シューマンは以降多くの[[合唱曲]]を作曲した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=351–352}}{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

前田昭雄はこの時期、シューマンの様式は円熟の境地を見せ、深みと哲学的な思索性を持つようになったとしている。声楽曲としては、オペラ『[[ゲノフェーファ]]』(作品81)、[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]の詩に基づく劇付随音楽『[[マンフレッド (シューマン)|マンフレッド]]』(作品115)、『[[ゲーテのファウストからの情景]]』(WoO 3)第1部の主要部分が作曲され、[[歌曲]]にはゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター歌曲』(作品98)や『レーナウ歌曲集』(作品90)などがある{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

管弦楽作品としては、先に挙げたピアノ協奏曲や交響曲第2番に加え、[[4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック]](作品86、1849年)がある{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

室内楽曲の分野では、[[ピアノ三重奏曲第1番 (シューマン)|ピアノ三重奏曲第1番]]、[[ピアノ三重奏曲第2番 (シューマン)|同第2番]]のほか、[[オーボエ]]や[[クラリネット]]、[[チェロ]]、[[ホルン]]のための作品が書かれている{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

また、ピアノ曲では『[[森の情景]]』(作品82)や『[[子供のためのアルバム]]』(作品68)がある。後者は「楽しき農夫」などの親しみやすい曲が含まれており{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}、ドレスデンで子供たちに囲まれた暮らしの中で作曲されたことをうかがわせる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}。 |

|||

[[ドイツ]]に起こった[[1848年革命#ドイツ三月革命|三月革命]]は、1849年5月にドレスデンにも及んだ。思想的には[[自由主義]]・[[共和主義]]に共感していた{{efn|シューマンの思想が反映されていると見られる作品に『4つの行進曲』(作品76)や男声合唱のための『自由の歌』(Wo0 15)などがある{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。}}シューマンだが、暴力を嫌悪し、ワーグナーのような政治的行動はとらなかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=355–356}}{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

シューマンは家族とともに郊外のクライシャに避難した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=355–356}}{{sfn|前田|1995|pp=14–15}}。 |

|||

1850年、かねてからバッハの作品の多くが出版されずに埋もれてしまっていることに憤慨していたシューマンは、バッハ没後100年を機に「バッハ協会([[:de:Bach-Gesellschaft Leipzig]])」の設立に尽力、バッハ作品全集の計画に参加して中心的役割を果たした{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}。 |

|||

その一方で[[高所恐怖症]]が悪化し、同年のオペラ『ゲノフェーファ』の[[ライプツィヒ]]公演の際には宿の2階の部屋にいられず、1階に部屋を変えてもらわなければならないほどだった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}。 |

|||

このころ、シューマンは音楽界での定職に就きたいという希望を持つようになり、1847年には空席になっていた[[ウィーン音楽院]]院長職への就任を打診し、メンデルスゾーンの死後は[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の指揮者への就任についても探りを入れていたが、これらはいずれも実現しなかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}。 |

|||

1849年の秋、ヒラーから[[ケルン]]で新しい職に就くため、[[デュッセルドルフ]]の音楽監督のポストをシューマンに譲りたいという手紙を受け取った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}。 |

|||

シューマンはためらったが{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}、ドレスデンの旧弊さに嫌気がさしていたクララは定職に就く機会を逃さないようシューマンに勧めた{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

シューマンは受諾し、1850年9月、家族とともにデュッセルドルフに向かって旅立った{{sfn|ウォーカー|1986|pp=141–143}}{{sfn|門馬|2003|pp=100–102}}。 |

|||

=== デュッセルドルフ時代(1850年 - 1854年) === |

|||

[[File:Schumann-photo1850.jpg|thumb|upright|40歳ごろのシューマン(1850年)]] |

|||

[[File:Menzel 1853 Joseph Joachim.jpg|thumb|upright|[[ヨーゼフ・ヨアヒム]](1853年、[[アドルフ・フォン・メンツェル]]画)]] |

|||

[[デュッセルドルフ]]でシューマン夫妻は歓迎を受けた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=360–361}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=102–105}}。 |

|||

この地でシューマンは管弦楽団と合唱団の指揮を担当し{{sfn|門馬|2003|pp=102–105}}、シューマンが指揮した最初のコンサートは成功を収めた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}。 |

|||

創作力も旺盛であり、この時期に相次いで書かれた[[チェロ協奏曲 (シューマン)|チェロ協奏曲]](作品129)と[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番]]「ライン」(作品97)は、シューマンのデュッセルドルフ時代を代表する作品となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}。 |

|||

しかし、最初のシーズンが終わると、1851年3月に地元の新聞がシューマンの指導力を批判する匿名記事を掲載した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=366–367}}{{sfn|門馬|2003|pp=102–105}}。 |

|||

この年、シューマンは室内楽協会を設立している{{sfn|ブリオン|1984|pp=363–364}}。 |

|||

つづくシーズンでは事態はさらに悪化した。シューマンは右手の不自由のためにしばしば指揮棒を取り落とし、例えば[[ミサ曲]]の演奏では曲が終わり、[[神父]]が祈祷を唱え始めたにもかかわらずまだ指揮を続けるなどということが起こった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}。 |

|||

また、シューマンの内向的な性格や、とりわけこのころ顕著になり始めていた自閉癖のために、団員たちは困惑させられるようになった{{sfn|ブリオン|1984|pp=366–367}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}。 |

|||

指揮のテクニック不足や、自分の考えをオーケストラに明瞭に伝える能力にも欠けることが露呈し、シューマンの名声は急速にしぼんでいく{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}。 |

|||

1852年の冬には、オーケストラの理事会がシューマンの練習方法について批判する書簡を送り、摩擦が表面化した。書簡は辞任勧告の意味合いが含まれており、シューマンは拒否したが、これに対して理事会は総辞職で応じた。新しく組織された理事会とシューマンは、[[ユリウス・タウシュ]]([[:de:Julius Tausch]], 1827年 - 1895年)を補助指揮者として合唱団の練習を任せ、シューマンはオーケストラの練習と公開コンサートの指揮を続けることで合意した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=368–370}}。 |

|||

1853年5月に開催された「低ライン音楽祭」では、改訂されたシューマンの[[交響曲第4番 (シューマン)|交響曲第4番]](作品120)が初演され、成功した{{sfn|門馬|2003|pp=133–135}}。 |

|||

5月17日には[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]の[[ヴァイオリン協奏曲 (ベートーヴェン)|ヴァイオリン協奏曲]]で[[ヨーゼフ・ヨアヒム]]と共演する。ヨアヒムはシューマンに対する賛嘆の念を示し{{sfn|ブリオン|1984|pp=382–383}}、二人の交流から、2曲のヴァイオリン・ソナタ([[ヴァイオリンソナタ第1番 (シューマン)|作品105]]、[[ヴァイオリンソナタ第2番 (シューマン)|作品121]])、[[ヴァイオリンと管弦楽のための幻想曲]](作品131)、[[ヴァイオリン協奏曲 (シューマン)|ヴァイオリン協奏曲]](作品番号なし)が書かれた{{sfn|ブリオン|1984|pp=288–289}}{{sfn|門馬|2003|pp=135–138}}。 |

|||

しかし同年秋にはオーケストラとの間に新たなトラブルが発生する。ヨアヒムを招いて開かれた公開コンサートでは、シューマンは演奏を開始することができなかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

ヨアヒムは、これについて次のように述べている。 |

|||

{{Quotation|「若いころには正確に拍子をとれたのかもしれないが、彼は演奏に注意を与えることは何もしなかった。『[[楽園とペリ]]』のリハーサルではクララ(ピアノを弾いていた)が『主人はここは弱く弾いてほしいといっています』と言い、シューマンはかたわらでその通りとばかりうなずくのであった。演奏がうまくいかないと、ひとり腹を立てていた。あるとき、自分の交響曲を演奏する際、彼は指揮棒を振り上げたまま立っていて、オーケストラ・メンバーは楽器を構えたまま、いつ弾き始めたらよいかわからないのだった。そこで、第1プルトに座っているケーニッヒスレウと私が手で合図して演奏を開始すると、シューマンは嬉しそうに笑いながらついてくるという有様だった。」|[[ヨーゼフ・ヨアヒム]]による回想{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}}} |

|||

ウォーカーは、こうしたシューマンの奇妙な行動について、病気の進行に伴って彼の身体機能が犯され、動作、言葉、聴力などが均衡の取れないものになっていったのだとしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=154–159}}。 |

|||

これ以降、シューマンに指揮の機会は訪れなかった{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

オーケストラの統率を失ったシューマンに対し、理事会はタウシュを正指揮者としてコンサートの指揮もすべて任せることを要求した。シューマンは受け入れざるを得なかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=368–370}}。 |

|||

ブリオンによれば、シューマンとクララは経済的な理由のためにこの屈辱に耐えなければならなかったとする{{sfn|ブリオン|1984|pp=368–370}}。 |

|||

シューマンの病状は次第に重くなっていった。1851年6月にはシューマン自身が「神経の発作」に悩まされ続けていることを明かしている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}。 |

|||

1852年夏には、神経過敏、憂鬱症、聴覚不良、言語障害などの症状があり、医者に勧められてシューマン夫妻は[[北海]]沿岸の保養地[[スヘフェニンゲン|シェヴェニンゲン]]に出かけたが、効果はなかった{{sfn|門馬|2003|pp=102–105}}。 |

|||

シューマンの弟子だったヴァジェレフスキによれば、1853年3月、シューマンは[[降霊術]]を扱った本を読んでおり、次女エリーゼと二人で霊媒実験を始めたという。このことをシューマンは5月25日付けのヒラーに宛てた手紙に「実に不思議な現象です。」と書いている{{sfn|ブリオン|1984|pp=395–396}}。 |

|||

1853年6月にクララが記した日記には、シューマンが目を覚まし麻痺性の発作に襲われたことが記録されている。シューマンの言うことは次第にとりとめのないものになり、発音もぎこちなく、はっきりしなくなっていった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}。 |

|||

==== デュッセルドルフ時代の作品 ==== |

|||

シューマンのデュッセルドルフ時代の作品は多岐にわたっており、[[フランス]]の著述家、[[マルセル・ブリオン]]([[:fr:Marcel Brion]], 1895年 - 1984年)は、実生活上のいざこざがあっても彼の創造力には少しも影響を与えなかったとする{{sfn|ブリオン|1984|pp=371–372}}。 |

|||

例えば、[[チェロ協奏曲 (シューマン)|チェロ協奏曲]]は1850年10月10日から24日にかけて、[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番]]は1850年11月2日から12月9日にかけて、[[ヴァイオリンソナタ第1番 (シューマン)|ヴァイオリンソナタ第1番]]は4日間、[[ヴァイオリンソナタ第2番 (シューマン)|同第2番]]は6日間、[[ピアノ三重奏曲第3番 (シューマン)|ピアノ三重奏曲第3番]]が7日間と、驚くべき速筆で書かれている。『ヘルマンとドロテア』序曲はわずか数時間で作曲された{{sfn|ブリオン|1984|pp=371–372}}。 |

|||

ドレスデン時代から始まった「文学的音楽」の系列としては、上記[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]の『ヘルマンとドロテア』序曲のほか、[[フリードリヒ・フォン・シラー|シラー]]の『メッシーナの花嫁』序曲、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の『ジュリアス・シーザー』序曲(いずれも1850年)、[[ルートヴィヒ・ウーラント|ウーラント]]の『王子』、『歌人の呪い』(1852年)などがある{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}。 |

|||

シューマン畢生の大作となった『[[ゲーテのファウストからの情景]]』は、ライプツィヒ時代の1844年に第2部終末の場面を作曲して以来10年がかりの構想となり、最後の序曲は1853年4月13日から15日までの3日間で作曲された{{sfn|ブリオン|1984|pp=340–345}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}。 |

|||

デュッセルドルフの音楽監督の職務には、[[カトリック教会]]の典礼に基づく[[宗教音楽]]の実践義務も含まれていた{{sfn|前田|1995|p=246}}。 |

|||

このため、シューマンは[[ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナ|パレストリーナ]]や[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]、[[ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル|ヘンデル]]、[[フランツ・ヨーゼフ・ハイドン|ハイドン]]、[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]らの作品に接しながら宗教音楽の分野に手を染め、1849年に管弦楽伴奏による男声重唱のための[[モテット]]『苦しみの谷にあっても絶望することなかれ』(作品93)、1852年には[[ミサ曲 (シューマン)|ミサ曲]](作品147)、[[レクイエム (シューマン)|レクイエム]](作品148)などが作曲された{{sfn|ブリオン|1984|pp=364–365}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=102–105}}。 |

|||

==== ブラームスの来訪 ==== |

|||

{{multiple image | align = right | direction = horizontal | header_align = center | footer_align = left | footer_background = | image1 = 03 Bonaventure Laurens Robert Schumann.jpg | width1 = 150 | caption1 = <center>ジャン=ジョセフ・ボナヴェンチャ・ローレンスによるシューマンの肖像画(1853年)</center> | image2 = 04 Bonaventure Laurens Johannes Brahms 1833-97.jpg | width2 = 150 | caption2 = <center>同じくローレンスによる[[ヨハネス・ブラームス]]の肖像画(1853年)</center> }} |

|||

1853年9月30日、当時20歳の[[ヨハネス・ブラームス]](1833年 - 1897年)がヨアヒムの紹介状を携えてシューマン家を訪れた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=379–379}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=105–111}}。 |

|||

ブラームスがピアノの前に座って自作のソナタを弾き始めると、何小節も進まないうちにシューマンは興奮して部屋を飛び出し、クララを連れて戻ってきて「さあ、クララ、君がまだ聴いたこともないほど素晴らしい音楽を聴かせてあげるよ。君、もう一度最初から弾いてくれないか。」といった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}。 |

|||

ウォーカーはこの出会いについて、「二人の出会いは音楽史に残る出来事だった」、「(シューマン家の)暗澹とした日々に、一筋の光を与えた」と形容している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}。 |

|||

シューマンはブラームスの作曲家としての優れた才能を認めて「若き鷲」と呼んだ{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}{{sfn|門馬|2003|pp=105–111}}。 |

|||

「彼が成長するにつれて、私は消えゆくのみ」とも語った{{sfn|ブリオン|1984|pp=379–379}}。 |

|||

シューマンは[[ライプツィヒ]]の音楽出版社[[ブライトコプフ・ウント・ヘルテル]]に手紙を書いてブラームスを紹介するとともに、10年ぶりに評論の筆を執って「新しい道」と題した有名な論評を「[[新音楽時報]]」に寄せ、ブラームスの天才と輝かしい将来を予言した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=379–379}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=105–111}}。 |

|||

シューマンの厚誼に深く感謝したブラームスは、シューマンのもっとも忠実な弟子となり、シューマンが絶望のどん底にあるときも変わらぬ友情を示した。ブラームスはまた、クララが助力を必要とするときには常に慰め、彼女の心の支えとなった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}。 |

|||

ブラームスは10月いっぱいシューマン家に滞在した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}{{sfn|門馬|2003|pp=111–114}}。 |

|||

この間ヨアヒムも[[デュッセルドルフ]]を訪れ、シューマンはブラームス及び弟子の[[アルベルト・ディートリヒ]](1829年 - 1908年)とともに『[[F.A.E.ソナタ]]』を共作してヨアヒムに贈っている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=163–165}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=386–387}}{{sfn|門馬|2003|pp=111–114}}{{efn|[[F.A.E.ソナタ]]がヨアヒムとクララによって演奏された翌日からわずか3日間でシューマンは自分が担当しなかった第1楽章と第3楽章を作曲して第3番のヴァイオリンソナタとした{{sfn|池辺|2010|pp=100–101}}{{sfn|門馬|2003|pp=111–114}}。}}。 |

|||

==== 自殺未遂 ==== |

|||

シューマンはクララとともにたびたび[[デュッセルドルフ]]を抜け出して演奏旅行に出かけた。とくに[[オランダ]]ではシューマンの作品が受け入れられ、高い評価を得た。1854年のはじめにはヨアヒムやブラームスとともに旅行し、[[ハノーファー]]での演奏会を成功させた{{sfn|ブリオン|1984|pp=375–376}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

シューマンの日記によると、1854年2月10日の夜に彼は激しい耳の痛みに襲われた。4日後の2月14日、レストランでヴァイオリニストのベッカーと同席したシューマンは、手にしていた新聞を置いて「とてもこれ以上読んでいられない。A音が鳴りっぱなしで聞こえるんだ」と言ったという{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}。 |

|||

クララは日記に次のように記した。 |

|||

{{Quotation|「かわいそうなローベルト、ひどく辛いらしい。彼にはどんな音も音楽に聞こえてしまうのだ。……これが止まらなければ気が狂ってしまうと何度も訴えている。巨大な管弦楽のようなものが聞こえ、それが終わるかと思えば、また次の音楽が彼の幻想の中に聞こえてくるという具合で、幻聴はひどい状態に達している。」|1854年2月、[[クララ・シューマン]]による日記{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}}} |

|||

[[File:Düsseldorf Stich 1850.jpg|thumb|シューマンが自殺未遂を起こした[[ライン川]]の橋(1850年の版画)]] |

|||

2月17日には、シューマンは[[天使]]たちが歌って聞かせてくれたという[[変ホ長調]]の主題に基づく『[[主題と変奏 (シューマン)|主題と変奏]](天使の主題による変奏曲)』を書くが、この旋律は前年の1853年に作曲した[[ヴァイオリン協奏曲 (シューマン)|ヴァイオリン協奏曲]]に酷似している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}{{efn|前田は、「天使の主題」とヴァイオリン協奏曲第2楽章の主題は、『子供のための歌のアルバム』(作品79)の第20曲「春の訪れ」にすでに現れており、その部分の[[アウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラースレーベン|ホフマン・フォン・ファラースレーベン]]の詩は「この暗い日々のあとで、野原はなんと明るいことか―」であるとする{{sfn|前田|1983|pp=236–237}}。}}。 |

|||

翌18日になると天使たちは[[悪魔]]に変わり、[[虎]]や[[ハイエナ]]の姿を取ってシューマンをめがけて襲いかかった。二人の医師が呼ばれ、シューマンを診察した。19日、シューマンは悪魔の精霊に取り囲まれ、夜まで苛まれた。20日にはシューマンは罪と悔恨に打ちひしがれ、自分は罪人で[[地獄]]に落ちるのだといって[[聖書]]を読み続けた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=404–406}}。 |

|||

その後も発作と小康状態を繰り返したが、2月26日夜、シューマンはもはや分別を保てず、このままでは妻や子供たちを傷つける恐れがあるとして自分を精神病院に入れるように言い、身の回りの整理を始めた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=404–406}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

翌2月27日、クララと医師が話し合っている隙にシューマンは家を抜け出し、ガウンとスリッパのままの姿でライン橋まで行き、[[ライン川]]に身を投げた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=404–406}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

飛び込む前に、シューマンは結婚指輪を外して川に投げ込んでおり、これは16年前の1837年11月、クララへの求婚で悩んだシューマンが婚約指輪を深い池に投げ込んだのと同じ行為だった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}。 |

|||

シューマンの寝室には、『主題と変奏』の浄書{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}と「愛するクララ、僕は結婚指輪をライン川へ投げ入れます。君もそうしてください。そうすれば、二つの指輪はひとつに結ばれるのです。」という走り書きがあった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}。 |

|||

シューマンが川に飛び込むところを漁師が目撃しており、彼は救助された{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}{{sfn|前田|1995|pp=15–16}}。 |

|||

家に連れ戻されたシューマンは再び精神病院への入院を望み、[[ボン]]近郊のエンデニヒにあるゲイムラート・リヒャルツ博士が経営する療養所に収容されることになった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}。 |

|||

3月4日、シューマンはエンデニヒに向かった{{sfn|ブリオン|1984|pp=404–406}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

このときクララは懐妊中であり{{efn|6月11日にフェリックスを出産した{{sfn|ブリオン|1984|pp=404–406}}。}}、消耗の極みに達していたために、医師がシューマンに会うことを許さず、彼の自殺未遂についても聞かされなかった。クララがこれを知ったのは、シューマンが死んで2年後のことである{{sfn|ウォーカー|1986|pp=166–170}}。 |

|||

==== 終焉(1854年 - 1856年) ==== |

|||

[[File:Germany Bonn Endenich Schumannhaus Robert Schumann 2009 05 31.jpg|thumb|シューマンが没するまで過ごした[[ボン]]近郊エンデニヒの療養所(現シューマン記念館)]] |

|||

[[File:Bonn graveyard robert schumann 20080509.jpg|thumb|シューマン夫妻の墓([[ボン]])]] |

|||

シューマンはエンデニヒで2年間を過ごした。リヒャルツ博士の療養所(現シューマン記念館[[:de:Schumannhaus Bonn]])は、広い庭園の中に建っており、シューマンは庭を自由に散歩できた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=408–409}}。 |

|||

外出もしており、[[ボン]]で[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]記念碑を訪ねている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}。 |

|||

部屋には[[ピアノ]]や[[五線譜]]、筆記用具が備えられ、[[作曲]]もできた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=408–409}}。 |

|||

エンデニヒにおいて、シューマンは[[ニコロ・パガニーニ|パガニーニ]]の[[24の奇想曲]]用のピアノ伴奏を補筆しており、ヨアヒムのオペラ『ハインリヒ4世』序曲のピアノ編曲もしている{{sfn|ブリオン|1984|pp=408–409}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

クララと家族との面会はシューマンの神経を刺激しないために禁じられたが、ブラームスやヨアヒム、ディートリヒ、批評家の[[エドゥアルト・ハンスリック|ハンスリック]]らが面会に訪れた{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

シューマンがエンデニヒから出した手紙は、クララ宛が7通、ブラームス宛が4通、ヨアヒム宛が1通、長女マーリエ宛が1通残されており、のちにハンスリックによって公表された。クララ宛の手紙は子供たちへの心遣いを含めた愛情あふれる手紙となっている{{sfn|門馬|2003|pp=121–130}}。 |

|||

また、1854年11月27日付けのブラームスに宛てた手紙には、ブラームスが作曲した『シューマンの主題による変奏曲』(作品9)についての批評を書き送っているが、ここには精神錯乱を思わせる箇所は全く見当たらない{{sfn|ブリオン|1984|pp=408–409}}。 |

|||

シューマン自身は回復できると考えていたが、しかしその望みは日毎に薄れた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

発音が困難になり、感覚の鈍磨が聴覚、味覚、嗅覚にまで広がった{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

シューマンは絶え間なく部屋の中を歩き回り、ときにはひざまずいて手を組み合わせた。お前の作品は盗作だと非難する声が聞こえ、シューマンは興奮して「そんなことはない、嘘だ!」と叫んだ。食事を拒否することもしばしばで、次第にやせ衰えていった。1854年8月14日にシューマンを見舞ったブラームスは、シューマンは突然[[ワイン]]を飲むのをやめ、毒が入っていると言って床に流したという{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}。 |

|||

1855年の夏には、シューマンの伝記を書いたヴァジェレフスキがエンデニヒを訪れた。だれも聴いている者もいないのに、即興でピアノを弾いているシューマンの姿を「それはバネがこわれて、ときどき思い出したように動く機械のようだった」と述べている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

1855年の秋、リヒャルツ博士はもう回復の望みはないと診断した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

1856年6月8日にブラームスがエンデニヒを訪れたときは、シューマンの足は腫れ上がり、ベッドに寝たきりとなっていた。このときシューマンは、地図帳から地名を拾い出し、正確にアルファベット順に並べる作業をしており、シューマンが好んだ言葉遊びが最後まで残っていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

7月23日にリヒャルツ博士から危急を知らせる電報を受け取ったクララは7月27日にエンデニヒに着き、2年ぶりにシューマンと再会した。「それは夕方6時から7時のころのことでした。彼は私を認めて微笑み、非常な努力を払って―もうその頃、彼は四肢の自由がきかなくなっていました―彼の腕を私に回しました。私はそれを決して忘れません。世界中の宝を持ってしても、この抱擁にはかえられないでしょう。」とクララは述懐している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=411–412}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

翌28日、シューマンの手足の痙攣が続き、クララはシューマンにワインを飲ませた。ワインの一部がクララの手の上にこぼれると、シューマンは嬉しそうにクララの指をなめた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}。 |

|||

1856年7月29日午後4時、シューマンは46歳の生涯を閉じた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{efn|クララによれば、シューマンが死んだのは午後5時で、彼女が30分ほど目を離した間だったという{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。}}。 |

|||

シューマンの最後の言葉は、「おまえ、……ぼくは知っているよ……。」だった{{sfn|ブリオン|1984|pp=411–412}} |

|||

遺体は2日後にボンで埋葬された。ブラームス、ヨアヒム、ディートリヒが棺を担ぎ、グリルパルツァー{{efn|ウォーカーによる。門馬は「市長の一行がともに歩いた」としているが、市長の名前がグリルパルツァーかどうか不明。あるいは[[フランツ・グリルパルツァー]](1791年 - 1872年)か?{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}}}が弔辞を述べた。クララが葬儀をごく近しい友人にしか知らせなかったため、クララと[[フェルディナント・ヒラー|ヒラー]]以外に参列したのは、6年前にシューマンがデュッセルドルフに到着したとき、歓迎の[[セレナード]]を演奏した楽団コンコルディア・ゲゼルシャフトのメンバーだけだった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=170–172}}{{sfn|門馬|2003|pp=125–130}}。 |

|||

==== クララと子供たち ==== |

|||

[[File:Robert und Clara Schumanns Kinder.jpg|thumb|シューマンと[[クララ・シューマン|クララ]]の子供たち(向かって左からルートヴィヒ、マーリエ、フェリックス、エリーゼ、フェルディナンド、オイゲーニエ。1854年)]] |

|||

シューマンの死後、[[クララ・シューマン|クララ]]は子供たちとともに[[ベルリン]]に移った。1863年からは[[バーデン=バーデン]]を本拠地として、外国演奏旅行を増やし、集中的にコンサートを開くようになった。クララは同時代で最高の女性ピアニストとしての名声を築き上げるとともに、シューマンの作品を弾く機会を逃さず、シューマンの曲のもっとも権威ある解釈者として信頼された。クララは1896年に77歳で没し、[[ボン]]のシューマンの墓にともに葬られた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=173–174}}。 |

|||

シューマンの8人の子供は、長男エミールが1歳で亡くなったほかはみな成人した。長女マーリエは音楽教師として独身で過ごし、インターラーケンで死去した。次女エリーゼは、ゾンマーホフ(1844年 - 1911年)と結婚し、夫に先立たれた後は17年間独身で暮らした。三女ユーリエは、1869年夏ごろから[[ヨハネス・ブラームス|ブラームス]]から心を寄せられていたが、ブラームスがそれを率直に打ち明けることはなく、イタリアの貴族ラディカーディ・ディ・マルモリート伯爵(1831年 - 1923年)と結婚した。ブラームスは傷心から『[[アルト・ラプソディ]]』(作品53)を作曲している{{efn|出版社に宛てたブラームスの手紙には、「私はここでシューマンの伯爵夫人のために花嫁の歌を書いた。―しかし、恨みを持ってそれを書いた。―立腹して書いた!」と述べている{{sfn|門馬|2003|pp=150–154}}。}}。次男ルートヴィヒは商店で働き、生涯独身だった。三男フェルディナンドは銀行員となったが、シューマンに作曲を学び、作品を残している。四女オイゲーニエは独身で音楽教師となり、回想記を残した。末子のフェリックスは[[詩人]]を志し、彼の2編の詩にブラームスが付曲している。作品63の歌曲集中の「青春の歌1(わが恋は緑)」と「青春の歌2」である{{sfn|門馬|2003|pp=150–154}}。 |

|||

=== シューマンの病気 === |

|||

==== 死因 ==== |

|||

シューマンが成人してから体験した症状は、麻痺、言語障害、けいれん、めまい、視力減退、耳鳴りなどがあった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

これらの原因がなんだったのか、100年近くの間、医学界では謎とされていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

また、シューマンの兄弟たちはみな短命で、シューマンより早く世を去っている。姉のエミーリエは原因不明の[[皮膚病]]にかかり、19歳の時に[[チフス]]で高熱の発作を起こし、川に投身自殺した。シューマンの祖父のいとこゲオルク・フェルディナンド・シューマンも1817年に投身自殺しているが、この二人の自殺とシューマンの自殺未遂との関わりは不明である{{sfn|門馬|2003|pp=10–15}}。 |

|||

シューマンの伝記を最初に書いた[[ヴィルヘルム・ヨーゼフ・フォン・ヴァジェレフスキ|ヴァジェレフスキ]]はシューマンの死因についてエンデニヒ療養所のリヒャルツ博士に問い合わせており、リヒャルツ博士は1883年にシューマンの検屍報告書を発表した{{efn|ウォーカーは1883年、ブリオンは1873年としており、ここではウォーカーに従った。あるいは両者は別々のものである可能性がある。}}。 |

|||

これによると、シューマンの[[脳]]は摘出されて検査を受けており、シューマンの脳は同年齢の一般男子の脳と比べて軽く、萎縮していることが認められた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

リヒャルツ博士は、[[精神病]]の[[遺伝]]については否定している。シューマンの精神疾患は原発性の特異なもので、全神経組織を統合する力が徐々に、しかし遅滞なく衰弱していき、ここから心的障害が部分的に現れたとしている{{sfn|ブリオン|1984|pp=407–408}}。 |

|||

さらに、その最初の根源はきわめて若いころにあり、それが年月とともに進行していったとしている{{sfn|門馬|2003|pp=121–125}}。 |

|||

イギリスの音楽学者、評論家のアラン・ウォーカーは、リヒャルツ博士の最終的な診断は、[[梅毒]]による全身麻痺だったとしている。しかし、シューマンの病状に関する[[カルテ]]がエンデニヒの療養所から消えてしまい、この結論は確認できなくなった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

これについてウォーカーは、リヒャルツ博士はクララに恥をかかせないために病院の記録を隠したのではないかと述べている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

この結果、シューマンの病気については[[精神分裂病]]、[[結核性髄膜炎]]、[[脳腫瘍]]といったあらゆる病気が当てはめられ、シューマンの伝記作者たちは、あやふやなまま提供されたさまざまな説に翻弄されることになった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

1959年、[[精神病理学]]と[[神経病理学]]の専門家、マリオット・スレイターとアルフレッド・メイヤーは共同論文を発表し、医学的な証拠を残らず再調査した結果、シューマンのすべての病状に適合するのは第三期梅毒しかないという結論を下した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

シューマンは1844年に「歌うような雑音」が聞こえると訴えており、これは第二期梅毒の典型的な症状に該当する。このことから潜伏期間を推定すると、シューマンが梅毒に感染したのは1830年から1831年の間と考えられる。このころシューマンは[[ライプツィヒ]]で無頼な日々を送っており、1973年に出版されたシューマンの当時の日記には、女性との性的交渉について細かく記録していた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

その後、1994年にリヒャルツ博士によるシューマンのカルテが公開され、シューマンの死因が梅毒による進行性麻痺だったと報道された<ref>[http://web.archive.org/web/20000511190741/http://www.yomiuri.co.jp/yomidas/konojune/94/94o7a.htm シューマンの死因は梅毒による脳軟化症 独で病状日誌を公開] - 94/03/18 東京夕刊 文化面</ref>。 |

|||

==== 指の故障 ==== |

|||

ウォーカーによれば、おそらく1830年に[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]のレッスンを受け始める前からシューマンは右手の不調に気づいていた{{sfn|ウォーカー|1986|p=43}}。 |

|||

その1年後、1831年の「自伝的覚え書き」にシューマンは「テクニックの練習をしすぎて、右手がだめになってしまった」と記している{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

1832年にヴィークが[[クララ・シューマン|クララ]]の演奏旅行に同伴して[[ライプツィヒ]]に戻ったときには、シューマンの右手はまったく使えなくなっていた{{sfn|ウォーカー|1986|p=43}}。 |

|||

シューマンの指の故障について、伝えられているのは、シューマンは指の動きを均等化するために指の1本だけを吊りながら演奏するという機械装置を独自に考案し、右手の第4指ないし第5指の腱を傷めたというものである{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=138–140}}{{sfn|前田|1995|pp=10–11}}{{sfn|門馬|2003|pp=78–82}}。 |

|||

しかし、シューマン自身がこのように説明している記述はどこにもない{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

指の訓練機械について最初に触れたのは、ヴィークである。彼は1853年の著書『ピアノと歌』で「その指の訓練器は私のある有名な弟子が私の意に反して発明し、密かに使っていた。そして当然のこととして、第3、第4指を痛めてしまったのである。」と述べている{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

ヴィークはこの弟子がシューマンであるとは述べていないが、後世の解説者たちはこれをシューマンと結びつけた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

さらに、シューマンの四女オイゲーニエが父親が第3指を縛ってつり上げ、他の指で鍵盤を弾いたと述べたことで決定的となった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}{{sfn|ブリオン|1984|pp=138–140}}{{efn|縛った指についてウォーカーは「第3指」、ブリオンは「第4指」とそれぞれ述べているが、ここではウォーカーに従った。}}。 |

|||

1889年、シューマンの研究家フリードリヒ・ニークス{{efn|ニークスは、クララやドルンらシューマンと関係の深かった人物へのインタビュー記録を元に1924年に『ロベルト・シューマン、伝記への補足と改訂』を著した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=186–187}}。}}がクララに会ってインタビューしたところ、クララはシューマンが故障した指は右手の第2指であり、固い無音鍵盤で練習したのが原因だと語った。ニークスは、それまで知られていた説と矛盾するクララの証言について、70歳という老齢による錯誤であろうとして信用しなかった{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

しかし、80年後の1969年、[[ライプツィヒ]]市の資料室からシューマンと軍司令官との間に交わされた未公開の書簡が発見された。シューマンは1842年に軍隊入りを志願したものの、手の疾患のために兵役免除となっていた。書簡にはシューマンの主治医ロイター博士の署名入り診断書が添えられており、右手の人差し指と中指が悪いと記されていた。これは、クララの証言を裏付けるものである{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

1971年、イギリスの音楽学者[[エリック・サムス]]([[:en:Eric Sams]])は、少なくとも一般的に知られているような形でのシューマンの指の「事故」はなかったとし、シューマンは[[水銀中毒]]のために運動機能に回復不能の症状を来したと仮定した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}。 |

|||

[[19世紀]]当時、[[梅毒]]の治療には広く[[水銀]]が使われており{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}、この間、すでに述べたように1959年にスレイターとメイヤーの共同論文によって、シューマンの死因が第三期梅毒であることが指摘されていた{{sfn|ウォーカー|1986|pp=48–52}}{{sfn|ウォーカー|1986|pp=172–173}}。 |

|||

== 音楽 == |

|||

=== 評価 === |

|||

[[File:Robertschumann.jpg|thumb|[[ツヴィッカウ]]のシューマン像]] |

|||

シューマンと同時代のドイツの作曲家・音楽批評家[[ルイス・エーレルト]]([[:en:Louis Ehlert]], 1825年 - 1884年)は、著作『シューマンとその楽派』(1849年)において、「[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]が古典的時代の芸術の頂点なら、シューマンはわれわれの現代の時代意識を体現する存在になっている。彼の苦闘が結んだ愛には、必ず優しい、温和な守護神(天才)が宿っていて、われわれは人間的にそこへ惹きつけられる。」と述べている{{sfn|前田|1983|pp=22–25}}。 |

|||

また、[[19世紀]][[ロシア]]の作曲家[[ピョートル・チャイコフスキー]](1840年 - 1893年)は、「この世紀後半の音楽は、芸術の歴史の中に、後の世がシューマン時代と呼ぶような、そういう時期として入ってゆくに違いない。シューマンの音楽は、ベートーヴェンの作品と有機的に結びつきながら同時に決定的にこれから離れ、われわれに新しい音楽形式の全体的な世界を拓き出し、そういう偉大な先駆者たちもいまだ触れたことのない弦を響かせている。そこにはわれわれの心的生活の秘かなプロセス―あの疑いと憂鬱と、理想を振り仰ぐまなざしと―今日の人の心を感動させるものが響きを発しているのだ。」と述べている{{sfn|前田|1983|pp=22–25}}。 |

|||

シューマンの創作の重要な時期区分としては、3つの都市名で区切ることができる。[[ライプツィヒ]]時代(1828年 - 1844年)、[[ドレスデン]]時代(1844年 - 1850年)、[[デュッセルドルフ]]時代(1850年 - 1854年)である。この前後に、[[ツヴィッカウ]]の幼少年時代、[[エンデニヒ]]の最後の療養所生活、より短い期間では、[[ハイデルベルク]]と[[ウィーン]]での生活を挙げることもできる{{sfn|前田|1983|pp=218–220}}。 |

|||

ライプツィヒ時代に書かれ、シューマンの名を一般に不朽のものとしているのは、[[ピアノ曲]]と[[歌曲]]である{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}{{sfn|前田|1983|pp=1–8}}。 |

|||

[[作品番号]]の1番から23番まではすべてピアノ曲であり、20歳代のシューマンはピアノ作品に集中した{{sfn|前田|1983|pp=1–8}}。 |

|||

作品24からは歌曲の創作が続く{{sfn|前田|1983|pp=85–89}}。 |

|||

こうして、30代では1840年が「歌の年」、1841年が「[[交響曲]]の年」、1842年が「[[室内楽]]の年」、1843年には[[オラトリオ]]『[[楽園とペリ]]』が完成、というように分野が拡大されていった{{sfn|前田|1983|pp=1–8}}。 |

|||

ドレスデン時代とデュッセルドルフ時代を通じて、オペラ『[[ゲノフェーファ]]』(作品81)、劇付随音楽『[[マンフレッド (シューマン)|マンフレッド]]』(作品115)、『[[ゲーテのファウストからの情景]]』(作品番号なし)などさらに分野を拡大した。晩年には『[[ミサ曲 (シューマン)|ミサ曲]]』(作品147)や『[[レクイエム (シューマン)|レクイエム]]』(作品148)など[[宗教音楽]]も作曲したが、一般的に評価されていない。シューマンの芸術の幅が広がり、奥行きと深みを増すにつれて、反面、想像力の鮮やかな直観性、純粋な詩情、天才的なひらめきは重厚な構成に比重を譲っているように見られる{{sfn|前田|1983|pp=1–8}}{{efn|前田は、シューマンの中後期の作品理解、とくに大作への理解が遅れており、判断と評価の適正な基盤はまだ整っていないとしている{{sfn|前田|1983|pp=11–12}}。}}。 |

|||

ブリオンは、[[ビーダーマイヤー]]的な家庭環境で育ったシューマンの音楽からは、良心も精神も純粋であって、充実して輝かしい人間性が内面的に成熟した場合の、静かな、無言の深い喜びが輝き出ているとし、これをドイツ・ロマン派の牧歌的な側面として位置づけている{{sfn|ブリオン|1984|pp=90–91}}。 |

|||

また門馬は、シューマンの作品に[[行進曲]]の[[リズム]]が多く見られるのは、[[ナポレオン戦争]]のさなかに生まれたシューマンの幼児体験からの影響とする{{sfn|門馬|2003|pp=7–10}}。 |

|||

一方でシューマンは技巧的な作品を否定しておらず、このことは幼年時代に[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]を聴いて圧倒的感銘を受けたことやハイデルベルク時代に音楽で身を立てようと決心をしたきっかけが[[ニコロ・パガニーニ|パガニーニ]]の演奏だったことからもうかがえる。「技巧」へのロマン的賛美は、[[フリードリヒ・ヴィーク|ヴィーク]]への入門を決意した際にも強く意思されていた{{sfn|前田|1995|pp=9–10}}。 |

|||

[[File:Schumann Sy3 Incipit.gif|thumb|600px|[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番]]「ライン」より第1楽章第1主題。3/4拍子で書かれているが、3/2拍子のように聞こえる{{sfn|池辺|2010|pp=30–31}}。]] |

|||

シューマンの作品には楽譜に対して実際の音楽の拍節が異なって聞こえる場合がしばしばあり{{sfn|ウォーカー|1986|pp=55–56}}、日本の作曲家[[池辺晋一郎]](1943年 - )はこれを「拍節マジック」と呼んでいる{{sfn|池辺|2010|pp=31–35}}。 |

|||

また、池辺は、シューマンが『[[楽園とペリ]]』(作品50)において[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]よりも早く[[ライトモチーフ]]を使用していると指摘している{{sfn|池辺|2010|pp=166–170}}。 |

|||

シューマンの作品全体の概観からは、作品がグループあるいは組になって作られている傾向が見て取れ、このように同じ分野の作品を立て続けに作曲した後に次の分野に移るという形で作品を残した作曲家は他に例がない{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}。 |

|||

このことからウォーカーは、シューマンは[[心理学者]]のいう「循環気質」型の性格であり、彼のすべての業績は、その創造的衝動が潜行しては、また別な分野に再び現れて形成されているとする{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}。 |

|||

この点、近年の資料研究によって未公開のスケッチや文書資料などが明らかにされ、交響曲をはじめとする大作品への意欲や、最高の普遍性を持った作曲家であろうとする願いが、シューマンの初期のころから根強く存在していたことが判明している{{sfn|前田|1983|pp=11–12}}。 |

|||

例えば、1832年に『[[間奏曲集 (シューマン)|間奏曲集]]』(作品4)の着手前にシューマンはト短調のいわゆる『[[ツヴィッカウ交響曲]]』を試みている。1838年には2曲の弦楽四重奏曲、1839年にはピアノ協奏曲が試みられた。これらは完成されなかったが、後の交響曲や室内楽などの分野での成果を予告するものだった{{sfn|前田|1983|pp=89–92}}。 |

|||

また、同一分野の作品を短期間に集中して書き上げることも特徴的で、例えば1842年、シューマンは作品41の3曲の弦楽四重奏曲を作曲するのに5週間とかからず、作品44の[[ピアノ五重奏曲 (シューマン)|ピアノ五重奏曲]]は6日間、作品47の[[ピアノ四重奏曲 (シューマン)|ピアノ四重奏曲]]は5日間で書き上げるなど、超人的な速筆ぶりは晩年まで変わらなかった{{sfn|ブリオン|1984|pp=286–287}}。 |

|||

ブリオンは、このようなシューマンの作曲方法について、彼の有機的な創造性が、いわばいっぱいにせき止められた水がひとたび出口を見つけるや、鉄砲水の勢いで一気にほとばしり出るのに似ていると述べている{{sfn|ブリオン|1984|pp=371–372}}。 |

|||

=== 批判的見解 === |

|||

ブリオンは、一方でシューマンのこうした集中的な創作傾向はかえって自分自身を苦しめることにもなったとする{{sfn|ブリオン|1984|pp=286–287}}。 |

|||

シューマンがひとつのことにこだわる傾向は作曲分野以外にも見られ、曲の中でリズムパターンに固執する例も多い{{sfn|門馬|2003|pp=88–92}}。 |

|||

[[ドレスデン]]時代以降は精神障害に苦しみ、研究家の中には、これらの病気がシューマンの作曲活動に影響を及ぼし、彼の創造力の衰えとして結論づける論者もいる{{sfn|ウォーカー|1986|pp=131–140}}。 |

|||

また、[[フェリックス・ワインガルトナー|ワインガルトナー]]以降の交響曲論者によって、シューマンの天才は初期のピアノ曲や歌曲にあり、交響曲その他の後期の作品には否定的な評価を与える見方がある{{sfn|前田|1983|pp=85–89}}。 |

|||

例えば[[門馬直美]]は、シューマンの交響曲の音響的な基盤はピアノと室内楽であるとし、楽想的にもピアノ的なものが幅をきかせており、ヴァイオリンの音型などでもむしろピアノ向きだと思えるものが少なくないと指摘している{{sfn|門馬|2003|pp=341–344}}。 |

|||

また、[[フランス]]の文学者[[アンドレ・ジッド]](1869年 - 1951年)は、シューマンと[[フレデリック・ショパン|ショパン]]のピアノ様式を端的に区別し、「シューマンは[[詩人]]であり、ショパンは[[芸術家]]である。」と述べている。シューマンのピアノ曲には、ときにピアノを逸脱した独自性を示すことがあり、ピアノの鍵盤は詩的な表現のための道具として供される印象を与えるためである{{sfn|前田|1983|pp=85–89}}。 |

|||

前田は、これらの見方について「結局、シューマンのピアノ曲はシンフォニックといわれ、シンフォニーはピアノ的といわれ、それぞれ否定的なニュアンスでいわれることが多いという事実である。しかし、同じことは肯定的にも捉えられ得る」と述べる{{sfn|前田|1983|pp=85–89}}。 |

|||

シューマンの『[[フモレスケ (シューマン)|フモレスケ]]』(作品20)についての文章の中で、前田はシューマンの音楽について、程度の差こそあれ、「欠陥にもかかわらず」ありのままに愛されうる性格が著しく、形式的破綻すらも血の通ったひとつのドキュメントとして愛されることができる、としている{{sfn|前田|1983|pp=47–57}}。 |

|||

=== 文学との関係 === |

|||

[[File:ETA Hoffmann 3.jpg|thumb|upright|[[E.T.A.ホフマン]](1776年 - 1822年)]] |

|||

[[File:Friedrich Rückert..jpg|thumb|upright|[[フリードリヒ・リュッケルト]](1788年 - 1866年)]] |

|||

{{Quotation|シューマンの作品は、1770年に始まったロマン派文学の開花を音楽化したもののようにしばしば思われているが、むしろ、もっとも徹底的で完全な表現を追求するドイツ・ロマン派の天才の最高の発露のように思われる。|マルセル・ブリオン『シューマンとロマン主義の時代』p.38{{sfn|ブリオン|1984|pp=37–38}}}} |

|||

{{Quotation|文学における、音楽における「詩的なるもの Das Dichterische, Poetische」のまさに輻合する点に、シューマン芸術は源をもち続けたのだ。そういう根源的な意味でシューマンは「詩人」であったと思う。|前田昭雄『シューマニアーナ』pp.55-56{{sfn|前田|1983|pp=47–57}}}} |

|||

シューマンの読書好きは父親譲りで、主として[[文学]]と[[哲学]]を好んだ{{sfn|門馬|2003|pp=154–156}}。 |

|||

シューマンは13歳のとき、当時興味を持った批評や詩、哲学的著作からの引用や自作の劇『精神』(未完)からの断章、両親の文章などを「スクランダー」という[[ペンネーム]]で『美しい黄金色の牧場の葉と花』としてまとめている。 |

|||

また、1825年から1828年の間に書いた自作の文集を「ムルデ河畔のロベルト」というペンネームで『雑録』としてまとめている。このころ、シューマンは[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]の『[[ファウスト]]』をほとんど全部暗記し、友人たちからは「ファウスト」または「[[メフィストフェレス|メフィスト]]」などと呼ばれていた。 |

|||

このほか、シューマンが手がけた文学作品として、[[コリオラン]]を題材にした合唱付きの悲劇『ランデンドルファー兄弟』や喜劇『レオンハルトとマンテリエ』、[[ジャン・パウル]]から影響を受けた『6月の晩と7月の昼間』という小説があるが、いずれも未完である{{sfn|ブリオン|1984|pp=75–78}}。 |

|||

シューマンが[[文学者]]をめざさず[[音楽]]の道を選んだことについて、ブリオンは「シューマンにとって、限界があり、厳密さを欠く文章表現よりも、音楽はずっと豊かで、多様で、陰影があり、緻密な言葉を提供した。」と述べている{{sfn|ブリオン|1984|pp=46–50}}。 |

|||

初期の[[ピアノ曲]]にとくに関係が深いのが[[ジャン・パウル]]と[[E.T.A.ホフマン]]の二人である{{sfn|門馬|2003|pp=154–156}}。 |

|||

例えば、シューマンの『[[蝶々 (シューマン)|蝶々]]』(作品2)はジャン・パウルの[[小説]]『生意気盛り』から着想された作品である{{sfn|池辺|2010|p=21}}。 |

|||

また、『[[幻想小曲集]]』(作品12)、『[[クライスレリアーナ]]』(作品16)、『[[夜想曲集 (シューマン)|夜想曲集]]』(作品23)のそれぞれの題名はE.T.A.ホフマンの文学作品から採られており、いずれもロマン的憧憬に彩られている{{sfn|ブリオン|1984|pp=215–220}}。 |

|||

シューマンは絶えず読んだジャン・パウルの全集の次のような部分にアンダーラインを引いている。 |

|||

{{Quotation|「花は生きていて眠るからには、きっと子供や動物と同じように夢を見る。結局、生物はすべて夢を見るのだ。」{{sfn|ブリオン|1984|p=48}}}} |

|||

シューマンの文学に対する豊かな素養は、[[歌曲]]の詩の選択にも反映されている。彼が選んだ詩人では、[[ハインリヒ・ハイネ|ハイネ]]が44篇、つづいて[[フリードリヒ・リュッケルト|リュッケルト]]が42篇と多い。これに[[エマヌエル・ガイベル|ガイベル]]([[:de:Emanuel Geibel]], 1815年 - 1884年)がつづく。[[ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ|アイヒェンドルフ]]と[[ユスティヌス・ケルナー|ケルナー]]([[:de:Justinus Kerner]], 1786年 - 1862年)はそれぞれ20曲ずつとなっている。[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]については歌曲は18曲とそれほど多くないが、より大規模な合唱作品がある{{sfn|門馬|2003|pp=413–416}}。 |

|||

このほか[[アーデルベルト・フォン・シャミッソー|シャミッソー]]、[[アウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラースレーベン|ファラースレーベン]]、[[ニコラウス・レーナウ|レーナウ]]、[[エドゥアルト・メーリケ|メーリケ]]、[[ルートヴィヒ・ウーラント|ウーラント]]([[:de:Ludwig Uhland]], 1787年 - 1862年)、[[フリードリヒ・ヘッベル|ヘッベル]]などの[[ドイツ]]詩人・作家、[[スコットランド]]の[[ロバート・バーンズ]]、[[デンマーク]]の[[ハンス・クリスティアン・アンデルセン|アンデルセン]]、[[イギリス]]の[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]などが採り上げられた{{sfn|門馬|2003|pp=413–416}}。 |

|||

また、読書のほか[[自然]]を好み、散歩をよくした。[[ライン川]]や、とくに生まれ故郷[[ツヴィッカウ]]には強い愛着を抱いていた{{sfn|門馬|2003|pp=154–156}}。 |

|||

シューマンは1845年に出版された[[アレクサンダー・フォン・フンボルト|フンボルト]](1769年 - 1859年)の『[[コスモス (フンボルト)|コスモス]]』を読んでこれを推奨している。ブリオンは、[[自然哲学]]者が自然との一致及び事物のほとんど[[予言者]]的な幻影から[[宇宙]]体系を推論するように、シューマンが自然との[[パーン (ギリシア神話)|牧神]]的な一致から普遍的な魂の表現をつかみ取って作品とりわけ[[交響曲]]へ流入させていると述べている{{sfn|ブリオン|1984|pp=46–50}}。 |

|||

== 作品 == |

|||

詳細は「[[シューマンの楽曲一覧]]」を参照。 |

|||

=== 交響曲 === |

|||

シューマンは生涯に計4曲の[[交響曲]]を作曲した{{sfn|ウォーカー|1986|pp=117–121}}。 |

|||

交響曲の創作に本格的に進出したのは1841年からで、前年の1840年には[[ピアノ曲]]から[[歌曲]]への創作分野の転換があり、[[クララ・シューマン|クララ]]と結婚している。1841年には[[交響曲第1番 (シューマン)|交響曲第1番]]「春」(作品38)と後に改訂される[[交響曲第4番 (シューマン)|ニ短調交響曲]]が書かれた{{sfn|門馬|2003|pp=341–344}}。 |

|||

[[交響曲第2番 (シューマン)|交響曲第2番]](作品61)はシューマンの[[ドレスデン]]時代の作品である{{sfn|前田|1983|pp=189–190}}。 |

|||

[[デュッセルドルフ]]時代に[[交響曲第3番 (シューマン)|交響曲第3番]](作品97)が書かれ{{sfn|ウォーカー|1986|pp=159–163}}、さらに1841年に書かれたニ短調交響曲が改訂され「第4番」(作品120)として出版された{{sfn|門馬|2003|pp=133–135}}。 |

|||