「尾太鉱山」の版間の差分

m →関連項目 |

m →閉山 |

||

| (4人の利用者による、間の23版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{ウィキ座標2段度分秒|40|28|38.9|N|140|16|57.2|E|region:JP|display=title}} |

|||

{{出典の明記|date=2012年12月21日 (金) 02:36 (UTC)}} |

|||

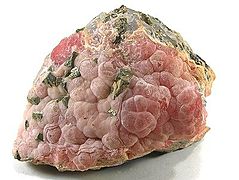

[[File:Calcite-Rhodochrosite-t06-36b.jpg|right|thumb|世界的に有名な尾太鉱山の[[ロードクロサイト]]]] |

|||

'''尾太鉱山'''(おっぷこうざん)は、[[青森県]][[中津軽郡]][[西目屋村]]にある鉱山で、[[銀]]・[[銅]]・[[鉛]]を産出、[[1979年]]に閉山した。 |

|||

'''尾太鉱山'''(おっぷこうざん)は、[[青森県]][[中津軽郡]][[西目屋村]]にあった金属[[鉱山]]<ref name="青森百科_尾太鉱山"/>。近世には[[銀]]・[[銅]]を産して栄え、江戸時代末期の鉱山地区は[[弘前藩|津軽藩]]領内で[[弘前市|弘前]]、[[青森市|青森]]に次ぐ人口を擁していた<ref name="江戸時代"/>。 |

|||

近代には開発と閉鎖を繰り返したが、[[太平洋戦争]]後に近代的な開発が行われると、[[高度成長期]]には[[黄鉄鉱]]・[[黄銅鉱]]・[[方鉛鉱]]・[[閃亜鉛鉱]]などを豊かに出す日本を代表する金属鉱山のひとつになった。1970年代には西目屋村の人口の1/3ほどを占め、村の基幹産業となっていたが、[[石油危機]]期に不振になり、1978年に閉山した<ref name="角川地名_尾太鉱山"/><ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="小学館_尾太鉱山"/><ref name="江戸時代"/><ref name="岩石と鉱物_121"/><ref name="Minedat"/>。 |

|||

== 地質と産出鉱物 == |

|||

尾太鉱山は、中低温型の[[熱水#熱水鉱床|熱水鉱床]]に分類される。 |

|||

鉱物収集者のあいだでは、世界的に高い人気のある[[菱マンガン鉱]](ロードクロサイト)の産地「Oppu mine」として知られている<ref name="岩石と鉱物_121"/><ref name="Minedat"/>。 |

|||

主な産出鉱物は、[[石英]]、[[黄鉄鉱]]、[[黄銅鉱]](銅鉱石)、[[方鉛鉱]](鉛鉱石)、[[輝銀鉱]](銀鉱石)、[[閃亜鉛鉱]]、[[菱マンガン鉱]]、[[方解石]]など。鉱物標本としては、{{要出典範囲|[[水晶]]と上記の金属鉱物の結晶が組み合わさったものや、鮮やかなピンク色のブドウ状集合になった菱マンガン鉱がコレクターの間で人気が高く、現在でも稼働していた時代に掘り出された品が流通している。|date=2012年12月}} |

|||

== 地理 == |

|||

[[ファイル:Map-Oppu-mine-Aomori.jpg|250px|left|thumb|尾太鉱山関連地図]] |

|||

尾太鉱山は青森県と[[秋田県]]によこたわる[[白神山地]]の東部にある。[[津軽地方]]を代表する[[岩木川]]の上流には[[目屋ダム]]建設によってできた'''美山湖'''という人造湖があり、ここで岩木川は暗門川、大沢川などいくつかの支流に分かれている。これらの支流のうち、[[尾太岳]](標高1083m)と陣岳(標高1049m)などの間の険しい谷を北へ流れてくる湯ノ沢川を、美山湖から10kmほど{{refnest|group="注"|鉱山域が広範囲に及ぶため、湯ノ沢川を遡る距離については資料によりさまざまな数値が記載されている。概ね8kmから12kmなどの数値になっており、ここでは間を取って10kmとした。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="構造規制"/>}}上流へ遡ったあたりが尾太鉱山である。なお、谷をさらに遡ると[[釣瓶落峠]]を経て秋田県に出る。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="構造規制"/><ref name="角川地名_尾太鉱山"/> |

|||

「尾太鉱山」というのは尾太岳の中腹一帯に分布する複数の鉱山の総称である。1950(昭和25)年頃の記録では、27の鉱山があった。主なものは八光鉱山(鉛鉱山)、地竹ノ沢鉱山、滝ノ沢鉱山(銅山)、朝日沢鉱山、ほった倉<!--変換ミスではない-->鉱山、影ノ沢鉱山などである。採鉱されたのは主に[[銀]]・[[銅]]・[[鉛]]である。1971(昭和46)年頃が最盛期で、当時は日本で有数の金属鉱山だった。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="小学館_尾太鉱山"/><ref name="角川地名_西目屋村"/>{{-}} |

|||

=== 地質 === |

|||

{|class="wikitable" style="float:right;height:40em;font-size:0.5em;" |

|||

|- style="height:1%;background:BurlyWood;" |

|||

|(9) |

|||

|- style="height:18%;background:Gainsboro;" |

|||

|(8) |

|||

|-style="height:23%;background:#b2b29b;" |

|||

|(7) |

|||

|-style="height:21%;background:#a3b29b;" |

|||

|(6) |

|||

|-style="height:18%;background:#b2b284;" |

|||

|(5) |

|||

|-style="height:9%;background:RosyBrown;" |

|||

|(4) |

|||

|-style="height:5%;background:#d1d8b7;" |

|||

|(3) |

|||

|-style="height:3%;background:Wheat;" |

|||

|(2) |

|||

|-style="height:2%;background:LightGrey;" |

|||

|(1) |

|||

|- |

|||

|} |

|||

鉱山一帯のうち、鉱脈のある地層はおおむね[[新第三紀]](2300-260万年前)に形成されたものである。その下の基盤は[[ホルンフェルス]]や[[砂岩|変質砂岩]]からなっており、50m以上の厚さがある。これは北上山地では典型的な地層だが、化石に乏しく、詳しい年代はわかっていない{{refnest|group="注"|似たような岩質の分布する別の場所の岩石は[[古生代]](5.4-2.5億年前)のものと推定されており、尾太鉱山のあたりのものも同時期のものと推定する見解がある。<ref name="構造規制"/>}}。この基盤の上に[[中新世]](2300-500万年前)に形成された様々な層が、約2200mあまりの厚さに積み重なっていて、火成作用によって変成を起こしている。こうした層は付近一帯で楕円形のドーム状に分布しており、谷に沿った断層で露出している。<ref name="構造規制"/><ref name="角川地名_尾太鉱山"/> |

|||

;周辺の地層模式図 |

|||

:*右表の通り、地表に近い順から。 |

|||

*(9)表土の堆積物([[更新世]]) |

|||

*(8)'''尾太岳層''' 厚さ400m |

|||

*(7)'''シンザキ沢[[安山岩]]類''' 厚さ500m |

|||

*(6)[[角礫岩|火山角礫岩]]層 厚さ470m |

|||

*(5)'''尾太層''' 厚さ400-450m |

|||

*(4)'''前の沢層''' 厚さ160-220m |

|||

*(3)'''小湯の沢層''' 厚さ90-130m |

|||

*(2)'''湯の沢層''' 厚さ70-100m |

|||

*(1)基盤 厚さ50m以上 |

|||

これらの層のうち、主要な鉱脈となるのは尾太層、それに次ぐのが尾太岳層である。尾太層という名称は坑道内部を標式地として命名されたものである。この層は主に[[安山岩]]、石英安山岩質の[[凝灰岩]]、火山礫凝灰岩によって形成されており、ところどころに溶岩流による変質安山岩が挟まっている。<ref name="構造規制"/> |

|||

鉱脈の成因については、物理化学的な観点で正確に解明されたわけではない。[[岩木山]]などの火山が近いことから、おおむね近隣の火山活動の影響によって鉱化作用が働き、[[熱水#熱水鉱床|熱水鉱床]]となったものと推測されている。また、尾太層では他の層に比べて堆積の構造が顕著であること、鉱脈が断層面に集中していることなどから、堆積層の形成と断層活動が鉱床の形成との相関関係があるだろうと推測されている。<ref name="構造規制"/> |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

{{File clip | Sphalerite-Chalcopyrite-Quartz-76748.jpg | width = 200 | 10 | 10 | 0 | 0 | w = 600 | h = 586 | 尾太鉱山産の[[閃亜鉛鉱]]、[[黄銅鉱]]、[[水晶]]の鉱石}} |

|||

{{要出典範囲|尾太鉱山の名前のいわれは、鉱山近くにある尾太岳 (1083m) から来ているとも言われる|date=2012年12月}}。尾太岳山頂には、1775年に尾太鉱山関係者の三上兵助によって寄進された石灯籠が残されている。尾太岳は遠方からでも目立つピラミッド型をした山である。 |

|||

{{File clip | Pyrite-188151.jpg |width=200 | 0 | 0 | 0 | 0 | w = 600 | h = 522 | 尾太鉱山産の[[黄鉄鉱]]の鉱石}} |

|||

尾太鉱山に限らず、青森県では鉱山に関する歴史史料に乏しく、古い時代の詳しいことはわかっていない。尾太鉱山について詳しく書かれた江戸期の文献も残されているが、難読のため{{refnest|group="注"|文字自体が判読できないというのと、当時の鉱山特有の用語の意味がわからないといった点が難しい。<ref name="絵図"/><ref name="江戸時代"/>}}歴史研究がじゅうぶんに行われていなかった。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="江戸時代"/> |

|||

伝承では開山は平安初期の807([[大同 (日本)|大同]]2)年とされている。ただし具体的な史料に欠き、不詳である。史料が登場するのは17世紀以降となる。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="江戸時代"/><ref name="絵図"/><ref name="一知見"/><ref name="小学館_尾太鉱山"/> {{refnest|group="注"|日本の文献史料で、金の産地に関する最古の言及は『[[続日本紀]]』によるもので、749([[天平]]21)年に[[陸奥国]]から[[砂金]]が献上されたというものである。ただし、これより早く701([[大宝]]元)年に、金の探索のために陸奥国に役人を派遣しており、その頃すでに東北地方が金の産地であると認識されていたことが示唆されている。しかし、これ以降も近世まで、金の産地に関する史料はほぼ皆無で、稀にあるものでも金の産地については「陸奥国」としか記録がない。記録がない理由にはいくつかの理由が推測されている。文献を残しているのはたいてい中央政権の人物で、陸奥の豪族にとっては金の産地の情報は中央に伏せるべき情報であり秘密だったという説、中央にとっては金さえ献上されれば細かい場所はどうでもよかったとする説、当時の金は川で砂金を採取するものであり、定まった位置で金を掘るというものではなかったという説などがある。<ref name="金銀山遺跡_序説"/><ref name="金銀山遺跡_遺跡"/>}} |

|||

{{要出典範囲|伝承では[[807年]]に開山したとされる。奈良の東大寺の大仏建立にも銅や金が運ばれたと言われる。|date=2012年12月}}しかし、{{要出典範囲|「[[1661年]]に目屋の畳平の木こりが山菜を採りに山に入ったところ、猿が来て昼食を盗み取って逃げていった。取り返そうと追いかけると、はるか岩穴の上に捨て置いていく。岩を伝ってそこまで登っていくと、金銀が光り輝いている。肝をつぶして里に戻った。」という伝承|date=2012年12月}}の方が信憑性があるとする人{{誰|date=2012年12月}}もいる。これは18世紀にかかれた話である。{{誰2|date=2012年12月}} |

|||

=== 近世 === |

|||

[[弘前藩]]最大の鉱山であり、17世紀後半には銀山として、18世紀前半には銅鉛山として最盛期を迎えた。当時は鉱山の総人数として、2,300〜2,400人ほどであった。その後、生産は落ち込んできて、明治以降は、操業と休山を繰り返した。[[1952年]]に操業を再開し、近代設備による採鉱で一時この一帯は好景気に沸いた。弘前で1万円札を持っているのは尾太鉱山関係者だけと言われたこともあった{{誰2|date=2012年12月}}。また、従業員のために団地や商店が造られた。{{要出典|date=2012年12月}} |

|||

1650([[慶安]]3)年に銀の採掘が始まったという記録があり、これ以降の開発についてはさまざまな史料が残されている。これから間もない1653([[承応]]2)年に[[弘前藩]]の藩主[[津軽信義]]が鉱山を訪れている。こうしたことから、実際にはこの時期よりは早くから鉱山が営まれていただろうと推測されている。岩木川上流の山々は木材を切り出す山になっていたが、尾太鉱山一帯は鉱山経営のために一般人の伐採は禁じられていた。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="角川地名_西目屋村"/><ref name="流木山"/> |

|||

;17世紀 銀山の隆盛 |

|||

しかし、オイルショックのために経営が悪化し、1979年に閉山することになった。現在でも坑内水処理のための設備は維持されている。{{要出典|date=2012年12月}} |

|||

鉱山が本格化したのは[[延宝]]期(おおよそ1670年代)とみられている。その頃、尾太鉱山よりも湯ノ沢川の下流側の寒沢山(標高724m)に位置する寒沢銀山が衰退し、かわって尾太鉱山が銀山として本格化した。この時期に大阪から「南蛮鉸り(南蛮絞り)」という精錬技法([[灰吹法]])が導入された{{refnest|group="注"|かつては、北東北の灰吹法導入は18世紀後半の秋田が最古と考えられてきたが、近年の研究により、17世紀後半に尾太鉱山や秋田の[[加護山製錬所]]で既に始まっていたことがわかってきた。<ref name="江戸時代"/>}}が、これは北東北地域ではかなり早いものだった。<ref name="絵図"/><ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="江戸時代"/> |

|||

その頃描かれたとみられる周辺の絵地図が現存しており、「おつふが嶽銀御山」と記されている。この絵図によれば、尾太鉱山一帯は柵で大きく4つのエリアに分けられていた。各地区の入り口には警備の番屋が置かれ、事務所、いくつかの[[坑道|間歩]]や[[神社]]が記されている。神社は[[神明神社|伊勢社]](一般に[[天照大神]]を祀る)、[[山の神|山神社]]、[[稲荷神|稲荷社]]、[[水神|水神社]]が描かれており、このうち特に注目されるのが水神社である。山深い鉱山で水神が祀られているのは、採掘や精錬に多くの水を利用していたことと同時に、坑内の湧水に悩まされていたことを示しており、後年の絵図にも複数の水路が描かれている。<ref name="絵図"/><ref name="江戸時代"/><ref name="平凡地名_鉱山"/> |

|||

鉱山の資料は、西目屋村砂子瀬の砂川学習館に展示されている。砂川学習館は旧砂子瀬小学校跡の施設である。 |

|||

尾太は「町」の様相を呈しており、鉱夫、山師、精錬を行う吹屋、燃料となる木炭を調達する炭焼き、炊き出しを行う御台所、商人、役人(山奉行)たちと、その家族が暮らす町家が立ち並んでいた。急増した人口を養うため、鉱山奉行が私費で麓の村([[西目屋村]]の一部)の新田開発を行ったという記録もある。江戸の[[キリシタン]]が捕縛されて送り込まれたとか、キリシタンの取り締まりが行われたという記録もある。<ref name="絵図"/><ref name="江戸時代"/><ref name="一知見"/><ref name="平凡地名_中津軽郡"/><ref name="角川地名_西目屋村"/> |

|||

1677(延宝5)年5月18日に大鉱脈が見つかり、年間600-700[[貫]]の銀を産出するようになった。この頃に弘前藩内で流通した貨幣は尾太鉱山の銀で鋳られたものである。しかし、ほどなく銀を掘り尽くしてしまった。さらに、銀鉱脈を求めて深く掘り進んだことで湧水が激しくなり、坑道が水没してしまった。[[貞享]]年間(1680年代後半)には既に銀山としての価値はほとんどなくなってしまった。<ref name="一知見"/><ref name="絵図"/><ref name="江戸時代"/><ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="泉屋"/> |

|||

;18世紀 銅山の隆盛 |

|||

出水対策の費用負担が重くなり、藩では銀山の経営をあきらめて御用商人に鉱山開発を請け負わせるようになった。大阪商人、秋田商人、弘前の商人や津軽の山師らが1年毎に入れ替わり鉱山を請け負ったが、大損をして退いたという記録が残されている。それから半世紀ほど経った1734([[享保]]19)年に、坑道の改良が実を結んで排水に成功し、銅・鉛の有望な鉱脈が見つかった。<ref name="一知見"/><ref name="泉屋"/><ref name="角川地名_西目屋村"/>{{refnest|group="注"|この時期の史料では「尾太金山」と表現されたものが散見される。ここでいう「金」はgold(黄金)ではなくmetal(金属)の意味であるとされている。<ref name="絵図"/>}} |

|||

生産は一気に進み、年間約440トンもの産出量を誇った。弘前藩は毎年11万貫近い銅鉛を大阪へ廻送するようになり、尾太鉱山は銅山としてのピークを迎えた。尾太の人口は8000人に達し、弘前藩内では本城のある弘前、港町である青森に次ぐ人口規模をもっていた。<ref name="絵図"/><ref name="江戸時代"/><ref name="一知見"/><ref name="平凡地名_鉱山"/> |

|||

銀山のときと同じように、掘り進むほどに湧水が激しくなり、これを排出するために囚人が送り込まれて酷使された。しかしそれと相まって逃散騒ぎも頻発し、その追跡や取り締まりに要する出費がかさむようになって、やがて囚人労働は廃止になった。<ref name="江戸時代"/> |

|||

[[明和]]年間(おおむね1760年代)に銅山は最も栄えたが、やがて銅の産出量の減少、品質の低下がすすみ、これに反比例して出水対策に苦しむようになった。[[寛政]]年間(1790年代)には、[[菅江真澄]]が何度かこの地を訪れた。『雪の母呂太奇(もろたき)』<ref group="注">「母呂太奇(もろたき)」は近くの[[暗門滝]]を指す。</ref>の中で「''此山は、いでは([[出羽]])にちかくそびへたる銅ほるところ也。オツフの名はもと蝦夷いへるなるべし''」と著している一方、『外浜奇勝』では一帯が廃墟のように朽ちている様子が描かれている。[[文政]]年間(おおむね1820年代)には、産出量は最盛期の50分の1あまりに落ち込み、人口も10分の1になった。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="一知見"/><ref name="日立_尾太鉱山"/><ref name="江戸時代"/><ref name="流木山"/> |

|||

=== 現代 === |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right |

|||

| direction = vertical |

|||

| header = 主な鉱物<ref group="注">いずれの写真も尾太鉱山で採掘されたものではない。</ref> |

|||

| width = 150 |

|||

| image1 = Acanthite-Polybasite-Chalcopyrite-191702.jpg |

|||

| caption1 = [[黄銅鉱]] |

|||

| image2 = Anglesite-Galena-249200.jpg |

|||

| caption2 = [[方鉛鉱]] |

|||

| image3 = Chalcopyrite-Dolomite-Sphalerite-113677.jpg |

|||

| caption3 = [[閃亜鉛鉱]] |

|||

| image4 = Chalcopyrite-Quartz-Pyrite-47275.jpg |

|||

| caption4 = [[黄鉄鉱]] |

|||

}} |

|||

[[明治維新]]の動乱にともなって、弘前藩は鉱山を放棄した。1872(明治5)年の戸数調査では、最寄りの砂子瀬村(のちに[[目屋ダム]]の建設で水没)に10名の「金穿り渡世」が記録されており、東北地方からの出稼ぎ鉱夫が住み着いていたことがわかる。1874(明治7)年に採掘を再開したが、その後[[鉱業権]]は転々とし、昭和初期まで幾度か開発が試みられたが事業にはのらなかった。<ref name="東奥日報1999"/><ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="角川地名_西目屋村"/> |

|||

1952(昭和27)年、三菱金属鉱業(現在の[[三菱マテリアル]])が鉱山を買収し{{refnest|group="注"|[[住友家]]は江戸時代に日本各地の鉱山開発に携わっており、延宝期(17世後半)には尾太鉱山にも人を派遣していたという記録がある。このときは、担当者の死去により尾太鉱山に本格的に関わることはなかった。<ref name="泉屋"/>}}、のちに現地法人として子会社の「尾富鉱業」を設立した。三菱金属鉱業(尾富鉱業)は、山形県の[[八谷鉱山]]を経営しており、そのノウハウや人材を尾太鉱山にも投入し、近代設備を整えて開発が行われた。これによって尾太鉱山は近現代における最盛期を迎えた。<ref name="東奥日報1999"/><ref name="小学館_尾太鉱山"/><ref name="平凡地名_鉱山"/> |

|||

この時期の主要な鉱物は[[黄銅鉱]]、[[方鉛鉱]]、[[閃亜鉛鉱]]、[[黄鉄鉱]]、[[菱マンガン鉱]]、[[石英]]、[[緑泥石]]で、銅のほか、鉛、亜鉛、硫化鉄などを生産していた。1971(昭和46)年にピークを迎え、年産量は銅精鉱4800トン、鉛精鉱4900トン、亜鉛精鉱15200トン、硫化鉄精鉱38000トンなどとなった。この時期の従業者数は355名、坑道の総延長は77kmに及び、日本有数の金属鉱山だった。[[西目屋村]]にとっては尾富鉱業だけで村税の3割を占めていた。<ref name="東奥日報1999"/><ref name="小学館_尾太鉱山"/><ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="角川地名_西目屋村"/> |

|||

;地下選鉱場 |

|||

一般的な鉱山では、坑内で採掘された鉱石を地表で運びだして[[選鉱]]を行うのだが、そのためには選鉱前後の鉱石や[[脈石]]([[ズリ]])を集積する場所が必要である。しかし尾太鉱山は北上山地の山中ということで、ただでさえ多雪地域で積雪時の用地や運搬路の維持・確保が容易でなく、しかも鉱山は狭く険しい峡谷にあって用地に乏しい。<ref name="地下選鉱場"/> |

|||

そのため、地下の坑道内で鉱石の粉砕を行い、これを坑内から水で押し流して坑道入口まで運ぶという手法がとられた。その過程で流水による選鉱が進むというメリットもあった。このように地下に選鉱場を設けるというのは、尾富鉱業が山形県で経営する[[八谷鉱山]]で確立されていた技術である。これによって用地の問題は解決し、効率的な経営が可能となったが、狭い坑内にこれらの設備を設けたことで坑内の環境は悪化した。<ref name="地下選鉱場"/> |

|||

さらに、坑道入口から谷が開ける地点まで8kmあまりに及ぶ鋼管を敷設し、選鉱後の鉱石を輸送した。それまでは、狭い谷を抜けて通じる道路や橋が川の氾濫や雪害でしばしば損傷し、その補修や維持が負担になっていたが、それが大きく改善された。<ref name="地下選鉱場"/> |

|||

=== 閉山 === |

|||

しかしまもなく、鉱山の採掘量の減少と、1973(昭和48)年の[[オイルショック]]による市況の悪化が相まって、経営は一気に暗転した。尾富鉱業は1978(昭和53)年8月8日に操業を停止、1年後に閉山となり、数年後に[[清算]]して消滅した。鉱山地区は無住となり、西目屋村の人口もピーク時の半数以下に減少した。鉱山の資料は、西目屋村砂子瀬の砂川学習館に展示されている。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="日立_尾太鉱山"/><ref name="東奥日報1999"/><ref name="ダム_学習館"/><ref name="角川地名_尾太鉱山"/><ref name="角川地名_西目屋村"/> |

|||

;川の水質汚染 |

|||

[[File:Meya Dam.jpg|left|thumb|220px|下流の[[目屋ダム]]]] |

|||

鉱山の操業中から、重金属を多量に含む尾太鉱山の排水は、湯ノ沢川に流入していた。銅イオンの濃度は一般的な河川の20-30倍以上となり、水産用の水質基準と比べても15-20倍に及び、「生物の棲めない環境」となった。<ref name="水質調査"/> |

|||

湯ノ沢川は美山湖([[目屋ダム]])で[[岩木川]]本流に注いでおり、そこでかなり薄まるものの、下流の弘前市街でも銅の含有量は水産用基準を満たさない濃度だった。[[平川 (青森県)|平川]]の合流地点付近まで下ると、ようやく基準を僅かに下回る水準だった。汚染は地表を流れる川だけにとどまらず、地下に浸透し、離れた場所の湧き水にも影響を与えた。鉱山から40kmあまり離れた[[五所川原市]]では、地下80mから湧く池の水が汚染され、養殖のコイが死滅する事例もあった。<ref name="水質調査"/> |

|||

尾太鉱山が閉山になったあとも、坑道内の湧水のほか、周辺のズリ山への雨水や雪融け水が湯ノ沢川へ流入し続けた。青森県では対策として、湯ノ沢川へ[[鉱滓ダム]]をいくつも建設し、溜まった[[鉱滓]]を引き上げて処理する[[最終処分場]]を整備した。<ref name="処分"/> |

|||

青森県はこれらの施設の建設に数十億円を投じているほか、水処理費に毎年2億4000万円あまりを費やしている。近年も、鉱滓ダムの堆積物による影響で処理場のポンプが停止したり(2013年)、大雨で溢れたりして未処理の廃水が流出する事故(2015年)がたびたび起きている。岩木川の水系は[[弘前市]]の[[上水道]]水源になっており、その都度、水質調査が行われているが、重大な影響には至っていない。<ref name="処分"/><ref name="東奥日報1999"/><ref name="47-2013"/><ref name="青森県_3報"/><ref name="国交省_青森_終報"/> |

|||

== 尾太の菱マンガン鉱 == |

|||

{{multiple image |

|||

| align = left |

|||

| direction = vertical |

|||

| header = |

|||

| width = 150 |

|||

| image1 = Calcite-Rhodochrosite-t06-36a.jpg |

|||

| caption1 = ぶどう状で鮮やかに発色した尾太鉱山産の菱マンガン鉱。 |

|||

| image2 = Pyrite-Rhodochrosite-249262.jpg |

|||

| caption2 = 尾太鉱山産の菱マンガン鉱。団塊状の菱マンガン鉱の先に[[黄鉄鉱]]の結晶を伴っている。 |

|||

| image3 = Rhodochrosite-54407.jpg |

|||

| caption3 = 尾太鉱山産の菱マンガン鉱。岩石に内包され、水晶と共に通常の菱型結晶構造となっている。 |

|||

}} |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right |

|||

| direction = vertical |

|||

| header = |

|||

| width = 150 |

|||

| image1 = Rhodocrosite, chalcopyrite et quartz (Pérou).jpg |

|||

| caption1 = 黄銅鉱を伴い、典型的な結晶構造の鉱石(ペルー産) |

|||

| image2 = Rhodochrosite-ge03c.jpg |

|||

| caption2 = カット石(アルゼンチン産) |

|||

| image3 = Pyrite-Rhodochrosite-238836.jpg |

|||

| caption3 = 尾太鉱山産の菱マンガン鉱 |

|||

}} |

|||

尾太鉱山は、もっぱら銀、銅、鉛・亜鉛を産する鉱山だったが、鉱物収集趣味者のあいだでは[[菱マンガン鉱]]の産地として世界的に知られていた。 |

|||

[[菱マンガン鉱]]は MnCO{{sub|3}}で表される[[マンガン]]の[[炭酸塩鉱物]]で、尾太鉱山のような[[熱水鉱床]]、特に銀鉱山でしばしば産するものである。マンガンを得るための主要鉱物のひとつではあるが、ローズピンクに発色したものは、鉱業原料としてよりも宝飾物([[半貴石]])として珍重されている。特にアメリカでは3本指に入る人気のある鉱物とされており、英語では「バラ色」を意味するギリシア語「ῥοδόχρως」から、「ロードクロサイト(Rhodochrosite)」と命名されている。<ref name="岩石と鉱物_121"/><ref name="マンガン団塊"/><ref name="Minedat"/><ref name="楽しい鉱物"/><ref name="不思議">『不思議で美しい石の図鑑』,山田英春・著,[[創元社]],2012,p.131</ref> |

|||

菱マンガン鉱は、その名が表す通り、一般的に地中から産するものは菱面体状の結晶構造となって現れる。これに対し、尾太鉱山の菱マンガン鉱は粒状・ブドウ状・団塊状になって出てくるのが特徴的で<ref group="注">天然鉱物であるので、さまざまな状態で採掘されており、尾太のものが全てブドウ状というわけではないし、他の鉱山では常に結晶というわけでもない。尾太産のもので結晶構造のものもある。</ref>、北海道の[[稲倉石鉱山]]と並ぶ日本の代表産地だった。 |

|||

尾太鉱山が創業していた頃は、菱マンガン鉱を加工した装飾品がこの地域の土産物として流通していた。現在も「Rhodochrosite from Oppu mine」は世界各地の収集家の間で取引されている。このような粒状・団塊状となって出現するマンガン鉱としては、[[チャレンジャー号探検航海]]によって1873年に深海の海底から見つかったものが世界的に知られており、もっぱら海底で産出することが経験的に知られていた。しかしその成因などはよくわかっていなかった。<ref name="岩石と鉱物_121"/><ref name="マンガン団塊"/><ref name="Minedat"/><ref name="不思議"/><ref name="楽しい鉱物"/> |

|||

尾太鉱山が1979年に閉山になった後、坑道の入り口には耐圧性の蓋が設けられて圧力密閉され、坑道内の湧水・廃水は坑内に留まるようになった。15年後の1995(平成7)年に坑内の調査を行った際、溜まった廃水の中から粒状、球状、円盤状、小判状などのマンガン団塊<ref group="注">「菱マンガン鉱」ではない。</ref>が発見された。大きいものでは粒の直径が7.5cmもあり、小さいものも含めると1000個あまりも見つかった。これらのマンガン団塊は、坑道の密閉前は存在しなかったことから、明らかに15年間で生成されたものだった。団塊や、見つかった場所の廃水などの分析から、マンガンを高い濃度で含む水中において、なんらかの[[バクテリア]]活動の影響で生成されたものと推測されている。確実に解明されたわけではないが、[[マリモ]]と同じように、微生物がつくる[[コロイド]]状の水の中で浮遊したり回転しながら球状に成長したものと推定されている。<ref name="マンガン団塊"/>{{-}} |

|||

=== ギャラリー === |

|||

<gallery caption="尾太鉱山産の菱マンガン鉱" mode="packed-hover"> |

|||

File:Rhodochrosite-150445.jpg|ブドウ状の菱マンガン鉱 |

|||

File:Rhodochrosite-Quartz-209747.jpg|菱マンガン鉱に覆われた水晶 |

|||

File:Rhodochrosite-Pyrite-49979.jpg|菱マンガン鉱と黄鉄鉱の鉱石 |

|||

File:Rhodochrosite-118147.jpg|数個の黄鉄鉱の結晶を伴う鉱石 |

|||

File:Rhodochrosite-49957.jpg|19世紀後半から20世紀初頭のものとみられる鉱石 |

|||

File:Rhodochrosite-Pyrite-135090.jpg|黄鉄鉱に覆われた菱マンガン鉱 |

|||

File:Rhodochrosite-Quartz-226414.jpg|水晶を覆う菱マンガン鉱 |

|||

File:Rhodochrosite-Pyrite-290496.jpg|黄鉄鉱を伴う菱マンガン鉱 |

|||

File:Rhodochrosite-133861.jpg|50-150年前のものとされるもの |

|||

File:Rhodochrosite-22772.jpg |

|||

File:Rhodochrosite-Quartz-41397.jpg |

|||

</gallery> |

|||

== 逸話 == |

|||

;開山伝説 |

|||

近代に鉱山経営を行っていた尾太鉱業所では、大同2年の開山説を紹介していた。「[[東奥日報]]」では、口伝として奈良時代の開山説があるとした上で、尾太鉱山の銅が[[東大寺盧舎那仏像|奈良の大仏]]の造営(750年頃)に用いられたとする伝承を紹介している。<ref name="がたり"/><ref name="東奥日報1999"/><ref name="平凡地名_鉱山"/> |

|||

しかしこの伝承は史料を欠いている。『[[続日本紀]]』(797年成立)では749([[天平]]21)年に[[陸奥国]]産の砂金が献上されたという記録があるが、これは[[小田郡 (陸奥国)|小田郡]](現在の[[宮城県]]東部)が産地と記録されており、近年の現地([[黄金山神社 (涌谷町)|黄金山神社]]付近)の遺跡調査の結果もそれを裏付けている。<ref name="平凡地名_鉱山"/><ref name="金銀山遺跡_序説"/><ref name="金銀山遺跡_遺跡"/>{{refnest|group="注"|東大寺の大仏に関する逸話としては、平安末期(12世紀)に成立した『[[玉葉]]』では、当時の奥州の支配者である[[藤原秀衡]](1122-1187)は[[南都焼討]]で失われた東大寺の再興に金を献上するよう命じられ、これを断ったと伝えている。<ref name="金銀山遺跡_序説"/><ref name="金銀山遺跡_遺跡"/>}} |

|||

地元には鉱山発見にまつわる「物語」が伝えられている。これによれば、下流の村人が山中で昼食をとろうと[[おにぎり|握り飯]]を取り出したところ、サルに奪われてしまい、追いかけて沢を遡ったところ、川床が光っているのを見つけた、とされている。この逸話は江戸期鉱山責任者の著作とされる『山機録』に採録されている。<ref name="がたり"/> |

|||

;高度成長期の隆盛 |

|||

1960年代には、鉱山地区の人口は1500人ほどで、[[西目屋村]]の人口の3割が集中する最大の集落になっていた。[[スーパーマーケット]]の進出が[[弘前市|弘前市内]]より早かったとか、バイクの保有率が[[青森県|青森県内]]で1位だったといった逸話も伝えられている。<ref name="東奥日報1999"/> |

|||

地元の地方紙である[[東奥日報]]は、当時の鉱山労働者の回顧として、「弘前で[[一万円紙幣#C号券|1万円札]]を持っているのは鉱山関係者だけと言われた」とのエピソードを紹介している。<ref name="東奥日報1999"/> |

|||

== 脚注 == |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|colwidth=30em |

|||

|refs= |

|||

<!--文献--> |

|||

*<ref name="青森百科_尾太鉱山">『青森県百科事典』p.166-167「尾太鉱山」</ref> |

|||

*<ref name="金銀山遺跡_序説">『日本の金銀山遺跡』p.47-60「奥州金山史序説」</ref> |

|||

*<ref name="金銀山遺跡_遺跡">『日本の金銀山遺跡』p.61-72「陸奥の金山と産金遺跡」</ref> |

|||

<!--コトバンク--> |

|||

*<ref name="小学館_尾太鉱山">『[[日本大百科全書]](ニッポニカ)』[[小学館]])([[コトバンク]] [https://kotobank.jp/word/尾太鉱山-1283543 尾太鉱山]による)2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="日立_尾太鉱山">『世界大百科事典』株式会社日立ソリューションズ・クリエイト)([[コトバンク]] [https://kotobank.jp/word/尾太鉱山-1283543 西目屋]による)2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

<!--平凡地名--> |

|||

*<ref name="平凡地名_中津軽郡">『[[日本歴史地名大系]]2 青森県の地名』p.436-439「中津軽郡村」</ref> |

|||

*<ref name="平凡地名_鉱山">『[[日本歴史地名大系]]2 青森県の地名』p.454-456「西目屋村」「砂子瀬村」「尾太鉱山」「居森平村」</ref> |

|||

<!--角川地名--> |

|||

*<ref name="角川地名_尾太鉱山">『[[角川日本地名大辞典]]2 青森県』p.234「尾太鉱山」</ref> |

|||

*<ref name="角川地名_西目屋村">『[[角川日本地名大辞典]]2 青森県』p.1268-1272「西目屋村」</ref> |

|||

<!--東奥日報--> |

|||

*<ref name="東奥日報1999">[[東奥日報]],1999年9月4日付「あおもり110山 尾太岳」[http://www.toonippo.co.jp/photo_studio/110mountains/shirakami/oppudake/],2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

<!--論文--> |

|||

*<ref name="マンガン団塊">地球科學 58(6),375-388,2004-11-25,山本玄珠・長峰崇・北垣俊明・海野友紀,「[http://ci.nii.ac.jp/naid/110004860786/ 青森県尾太鉱山跡地の廃水中から発見されたマンガン団塊]」,{{NAID|110004860786}} ,2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="構造規制">岩石鉱物鉱床学会誌, Vol.58,1967,No.4,p.121-135,舟山裕士・阿部宏,「[https://www.jstage.jst.go.jp/article/ganko1941/58/4/58_4_121/_article/-char/ja/ 青森県尾太鉱山付近の地質,とくに鉱床の構造規制について]」, {{DOI|10.2465/ganko1941.58.121}}, 2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="一知見">[[吉川弘文館]],『日本歴史』600号,1998,[[長谷川成一]],「[http://hdl.handle.net/10129/2052 陸奥国尾太鉱山に関する一知見 (特集 歴史の虚像と実像)]」,{{hdl|10129/2052}}, 2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="泉屋">[[思文閣出版]],『住友史料叢書月報』18号,2003,[[長谷川成一]],「[http://hdl.handle.net/10129/2729 陸奥国尾太鉱山と泉屋又三郎]」,{{hdl|10129/2729}},2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="江戸時代">[[弘前大学]],2005,[[長谷川成一]],「[http://hdl.handle.net/10129/3596 近世の尾太鉱山<特別講演「江戸時代の尾太鉱山について」>]」,{{hdl|10129/3596}},2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="絵図">[[弘前大学]],2005,[[長谷川成一]],「[http://hdl.handle.net/10129/925 延宝期尾太鉱山絵図の研究:「御金山御絵図」の解析と考察]」,{{hdl|10129/925}} ,2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="流木山">[[弘前大学]],2010,[[長谷川成一]],「[http://hdl.handle.net/10129/4339 |

|||

世界遺産白神山地における森林資源の歴史的活用:流木山を中心に]」,{{hdl|10129/4339}} ,2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

<!--近代経営--> |

|||

*<ref name="地下選鉱場">『浮選』1961(15),環境資源工学会,1961,p.18-21,横山佐蔵(尾富鉱業),「[https://www.jstage.jst.go.jp/article/rpsj1954/1961/15/1961_15_18/_article/-char/ja/ 尾太鉱業所地下選鉱場について]」,{{DOI|10.4144/rpsj1954.1961.15_18}} ,2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="水質調査">青森県産業技術センター(当時:青森県水産試験場事業概要) 昭和40、41年度,山形実、斉藤重男、足助光久、水質調査」,[http://www.aomori-itc.or.jp/assets/files/rif/suisi/gaiyou/40_41/363.pdf],2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="処分">国土交通省 [[津軽ダム]]工事事務所,2009,「{{PDFlink|http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/happyoukai/H21/ronbun/3-20.pdf 津軽ダム湛水区域内に存在する旧鉱山施設の処理について]}}」,2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

<!--2015--> |

|||

*<ref name="青森県_3報">青森県庁 商工政策課 平成25年4月9日付 [http://www.pref.aomori.lg.jp/release/2015/52616.html 大雨(4月3日)による旧尾太鉱山木戸ヶ沢処理施設の未処理廃水の流出について(第3報)] 2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="国交省_青森_終報">国土交通省東北地方整備局 青森河川国道事務所 平成25年4月29日付 {{PDFlink|[http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/kisya/saigai/images/45779_1.pdf 青森県中津軽郡西目屋村における尾太鉱山排水の流出について]}}2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="47-2013">[[47NEWS]],2013年6月08日付,[http://www.47news.jp/photo/649773.php 旧尾太鉱山廃水沈殿槽を工事開始],2015年12月13日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="ダム_学習館">ダム技術センター,ダムニュースNo.339(平成24年5月),[http://jdec.or.jp/03document_and_data/03_news/news_data/2012/05/txt/20120501.html 津軽ダム・西目屋村に『奥目屋風土回廊』オープン],2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

*<ref name="がたり">『津軽白神山がたり』p.81-84</ref> |

|||

<!--ロードクロサイト--> |

|||

*<ref name="岩石と鉱物_121">ネイチャー・ガイドシリーズ『岩石と鉱物』,ジェフリー・E・ポスト博士(Jeffrey E. Post)・監,ロナルド・ルイス・ボネウィッツ・文,伊藤伸子・訳,[[化学同人]],2014,ISBN 978-4-7598-1552-8,p.121「菱マンガン鉱」</ref> |

|||

*<ref name="楽しい鉱物">『楽しい鉱物図鑑』,堀秀道,[[草思社]],1992,ISBN 978-4794204837「菱マンガン鉱」</ref> |

|||

*<ref name="Minedat">mindat.org,[http://www.mindat.org/loc-6437.html Oppu mine, Nishimeya-mura, Naka-Tsugaru-gun, Aomori Prefecture, Tohoku Region, Honshu Island, Japan],2015年12月14日閲覧。</ref> |

|||

}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

*『[[日本歴史地名大系]]2 青森県の地名』,[[平凡社]],1982 |

|||

*『[[角川日本地名大辞典]]2 青森県』,[[角川書店]],1985 |

|||

*『[[都道府県別百科事典|青森県百科事典]]』,[[東奥日報|東奥日報社]],1981,ISBN 978-4885610004 |

|||

*『津軽白神山がたり』,根深誠,つり人社,2000,ISBN 978-4885362590 |

|||

*『日本の金銀山遺跡』,萩原三雄(編),高志書院,2013, ISBN 978-4862151285 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commons&cat|尾太鉱山産の鉱石|Minerals of the Oppu Mine}} |

|||

* [[日本の鉱山の一覧]] |

* [[日本の鉱山の一覧]] |

||

* [[八谷鉱山]] - 尾富鉱業が尾太鉱山と同時期に経営していた山形県の金属鉱山 |

|||

<!-- |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* {{PDFlink|[http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/jimusyo/damdayori/pdf/2004/tayori64/tayori64.pdf 津軽ダムだより 第64号 2004.08] 津軽ダム工事事務所}} |

|||

* [http://www.miharu-e.co.jp/ja7fyg/kouzan/opu/opu.html 尾太鉱山] (尾太鉱山の現在の様子が見られる){{出典無効|date=2012年12月}}←個人サイト |

|||

* [http://www.mindat.org/gallery.php?cform_is_valid=1&loc=6437&min=3406&showtype=1&orderxby=&cf_pager_page=1 mindat.org] - 尾太鉱山産の菱マンガン鉱の写真を多数展示。 |

|||

--> |

|||

{{Japan-geo-stub}} |

|||

{{Pref-stub|pref=青森県}} |

|||

{{DEFAULTSORT:おつふこうさん}} |

{{DEFAULTSORT:おつふこうさん}} |

||

[[Category:日本の廃鉱山]] |

[[Category:日本の廃鉱山]] |

||

[[Category:青森県の歴史]] |

[[Category:青森県の歴史]] |

||

[[Category:西目屋村]] |

[[Category:西目屋村]] |

||

[[Category:鉱業]] |

|||

[[Category:鉱物]] |

|||

[[Category:白神山地]] |

|||

2015年12月26日 (土) 11:45時点における版

座標: 北緯40度28分38.9秒 東経140度16分57.2秒 / 北緯40.477472度 東経140.282556度

尾太鉱山(おっぷこうざん)は、青森県中津軽郡西目屋村にあった金属鉱山[1]。近世には銀・銅を産して栄え、江戸時代末期の鉱山地区は津軽藩領内で弘前、青森に次ぐ人口を擁していた[2]。

近代には開発と閉鎖を繰り返したが、太平洋戦争後に近代的な開発が行われると、高度成長期には黄鉄鉱・黄銅鉱・方鉛鉱・閃亜鉛鉱などを豊かに出す日本を代表する金属鉱山のひとつになった。1970年代には西目屋村の人口の1/3ほどを占め、村の基幹産業となっていたが、石油危機期に不振になり、1978年に閉山した[3][4][5][2][6][7]。

鉱物収集者のあいだでは、世界的に高い人気のある菱マンガン鉱(ロードクロサイト)の産地「Oppu mine」として知られている[6][7]。

地理

尾太鉱山は青森県と秋田県によこたわる白神山地の東部にある。津軽地方を代表する岩木川の上流には目屋ダム建設によってできた美山湖という人造湖があり、ここで岩木川は暗門川、大沢川などいくつかの支流に分かれている。これらの支流のうち、尾太岳(標高1083m)と陣岳(標高1049m)などの間の険しい谷を北へ流れてくる湯ノ沢川を、美山湖から10kmほど[注 1]上流へ遡ったあたりが尾太鉱山である。なお、谷をさらに遡ると釣瓶落峠を経て秋田県に出る。[4][8][3]

「尾太鉱山」というのは尾太岳の中腹一帯に分布する複数の鉱山の総称である。1950(昭和25)年頃の記録では、27の鉱山があった。主なものは八光鉱山(鉛鉱山)、地竹ノ沢鉱山、滝ノ沢鉱山(銅山)、朝日沢鉱山、ほった倉鉱山、影ノ沢鉱山などである。採鉱されたのは主に銀・銅・鉛である。1971(昭和46)年頃が最盛期で、当時は日本で有数の金属鉱山だった。[4][5][9]

地質

| (9) |

| (8) |

| (7) |

| (6) |

| (5) |

| (4) |

| (3) |

| (2) |

| (1) |

鉱山一帯のうち、鉱脈のある地層はおおむね新第三紀(2300-260万年前)に形成されたものである。その下の基盤はホルンフェルスや変質砂岩からなっており、50m以上の厚さがある。これは北上山地では典型的な地層だが、化石に乏しく、詳しい年代はわかっていない[注 2]。この基盤の上に中新世(2300-500万年前)に形成された様々な層が、約2200mあまりの厚さに積み重なっていて、火成作用によって変成を起こしている。こうした層は付近一帯で楕円形のドーム状に分布しており、谷に沿った断層で露出している。[8][3]

- 周辺の地層模式図

-

- 右表の通り、地表に近い順から。

- (9)表土の堆積物(更新世)

- (8)尾太岳層 厚さ400m

- (7)シンザキ沢安山岩類 厚さ500m

- (6)火山角礫岩層 厚さ470m

- (5)尾太層 厚さ400-450m

- (4)前の沢層 厚さ160-220m

- (3)小湯の沢層 厚さ90-130m

- (2)湯の沢層 厚さ70-100m

- (1)基盤 厚さ50m以上

これらの層のうち、主要な鉱脈となるのは尾太層、それに次ぐのが尾太岳層である。尾太層という名称は坑道内部を標式地として命名されたものである。この層は主に安山岩、石英安山岩質の凝灰岩、火山礫凝灰岩によって形成されており、ところどころに溶岩流による変質安山岩が挟まっている。[8]

鉱脈の成因については、物理化学的な観点で正確に解明されたわけではない。岩木山などの火山が近いことから、おおむね近隣の火山活動の影響によって鉱化作用が働き、熱水鉱床となったものと推測されている。また、尾太層では他の層に比べて堆積の構造が顕著であること、鉱脈が断層面に集中していることなどから、堆積層の形成と断層活動が鉱床の形成との相関関係があるだろうと推測されている。[8]

歴史

尾太鉱山に限らず、青森県では鉱山に関する歴史史料に乏しく、古い時代の詳しいことはわかっていない。尾太鉱山について詳しく書かれた江戸期の文献も残されているが、難読のため[注 3]歴史研究がじゅうぶんに行われていなかった。[4][2]

伝承では開山は平安初期の807(大同2)年とされている。ただし具体的な史料に欠き、不詳である。史料が登場するのは17世紀以降となる。[4][2][10][11][5] [注 4]

近世

1650(慶安3)年に銀の採掘が始まったという記録があり、これ以降の開発についてはさまざまな史料が残されている。これから間もない1653(承応2)年に弘前藩の藩主津軽信義が鉱山を訪れている。こうしたことから、実際にはこの時期よりは早くから鉱山が営まれていただろうと推測されている。岩木川上流の山々は木材を切り出す山になっていたが、尾太鉱山一帯は鉱山経営のために一般人の伐採は禁じられていた。[4][9][14]

- 17世紀 銀山の隆盛

鉱山が本格化したのは延宝期(おおよそ1670年代)とみられている。その頃、尾太鉱山よりも湯ノ沢川の下流側の寒沢山(標高724m)に位置する寒沢銀山が衰退し、かわって尾太鉱山が銀山として本格化した。この時期に大阪から「南蛮鉸り(南蛮絞り)」という精錬技法(灰吹法)が導入された[注 5]が、これは北東北地域ではかなり早いものだった。[10][4][2]

その頃描かれたとみられる周辺の絵地図が現存しており、「おつふが嶽銀御山」と記されている。この絵図によれば、尾太鉱山一帯は柵で大きく4つのエリアに分けられていた。各地区の入り口には警備の番屋が置かれ、事務所、いくつかの間歩や神社が記されている。神社は伊勢社(一般に天照大神を祀る)、山神社、稲荷社、水神社が描かれており、このうち特に注目されるのが水神社である。山深い鉱山で水神が祀られているのは、採掘や精錬に多くの水を利用していたことと同時に、坑内の湧水に悩まされていたことを示しており、後年の絵図にも複数の水路が描かれている。[10][2][4]

尾太は「町」の様相を呈しており、鉱夫、山師、精錬を行う吹屋、燃料となる木炭を調達する炭焼き、炊き出しを行う御台所、商人、役人(山奉行)たちと、その家族が暮らす町家が立ち並んでいた。急増した人口を養うため、鉱山奉行が私費で麓の村(西目屋村の一部)の新田開発を行ったという記録もある。江戸のキリシタンが捕縛されて送り込まれたとか、キリシタンの取り締まりが行われたという記録もある。[10][2][11][15][9]

1677(延宝5)年5月18日に大鉱脈が見つかり、年間600-700貫の銀を産出するようになった。この頃に弘前藩内で流通した貨幣は尾太鉱山の銀で鋳られたものである。しかし、ほどなく銀を掘り尽くしてしまった。さらに、銀鉱脈を求めて深く掘り進んだことで湧水が激しくなり、坑道が水没してしまった。貞享年間(1680年代後半)には既に銀山としての価値はほとんどなくなってしまった。[11][10][2][4][16]

- 18世紀 銅山の隆盛

出水対策の費用負担が重くなり、藩では銀山の経営をあきらめて御用商人に鉱山開発を請け負わせるようになった。大阪商人、秋田商人、弘前の商人や津軽の山師らが1年毎に入れ替わり鉱山を請け負ったが、大損をして退いたという記録が残されている。それから半世紀ほど経った1734(享保19)年に、坑道の改良が実を結んで排水に成功し、銅・鉛の有望な鉱脈が見つかった。[11][16][9][注 6]

生産は一気に進み、年間約440トンもの産出量を誇った。弘前藩は毎年11万貫近い銅鉛を大阪へ廻送するようになり、尾太鉱山は銅山としてのピークを迎えた。尾太の人口は8000人に達し、弘前藩内では本城のある弘前、港町である青森に次ぐ人口規模をもっていた。[10][2][11][4]

銀山のときと同じように、掘り進むほどに湧水が激しくなり、これを排出するために囚人が送り込まれて酷使された。しかしそれと相まって逃散騒ぎも頻発し、その追跡や取り締まりに要する出費がかさむようになって、やがて囚人労働は廃止になった。[2]

明和年間(おおむね1760年代)に銅山は最も栄えたが、やがて銅の産出量の減少、品質の低下がすすみ、これに反比例して出水対策に苦しむようになった。寛政年間(1790年代)には、菅江真澄が何度かこの地を訪れた。『雪の母呂太奇(もろたき)』[注 7]の中で「此山は、いでは(出羽)にちかくそびへたる銅ほるところ也。オツフの名はもと蝦夷いへるなるべし」と著している一方、『外浜奇勝』では一帯が廃墟のように朽ちている様子が描かれている。文政年間(おおむね1820年代)には、産出量は最盛期の50分の1あまりに落ち込み、人口も10分の1になった。[4][11][17][2][14]

現代

明治維新の動乱にともなって、弘前藩は鉱山を放棄した。1872(明治5)年の戸数調査では、最寄りの砂子瀬村(のちに目屋ダムの建設で水没)に10名の「金穿り渡世」が記録されており、東北地方からの出稼ぎ鉱夫が住み着いていたことがわかる。1874(明治7)年に採掘を再開したが、その後鉱業権は転々とし、昭和初期まで幾度か開発が試みられたが事業にはのらなかった。[18][4][9]

1952(昭和27)年、三菱金属鉱業(現在の三菱マテリアル)が鉱山を買収し[注 9]、のちに現地法人として子会社の「尾富鉱業」を設立した。三菱金属鉱業(尾富鉱業)は、山形県の八谷鉱山を経営しており、そのノウハウや人材を尾太鉱山にも投入し、近代設備を整えて開発が行われた。これによって尾太鉱山は近現代における最盛期を迎えた。[18][5][4]

この時期の主要な鉱物は黄銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、菱マンガン鉱、石英、緑泥石で、銅のほか、鉛、亜鉛、硫化鉄などを生産していた。1971(昭和46)年にピークを迎え、年産量は銅精鉱4800トン、鉛精鉱4900トン、亜鉛精鉱15200トン、硫化鉄精鉱38000トンなどとなった。この時期の従業者数は355名、坑道の総延長は77kmに及び、日本有数の金属鉱山だった。西目屋村にとっては尾富鉱業だけで村税の3割を占めていた。[18][5][4][9]

- 地下選鉱場

一般的な鉱山では、坑内で採掘された鉱石を地表で運びだして選鉱を行うのだが、そのためには選鉱前後の鉱石や脈石(ズリ)を集積する場所が必要である。しかし尾太鉱山は北上山地の山中ということで、ただでさえ多雪地域で積雪時の用地や運搬路の維持・確保が容易でなく、しかも鉱山は狭く険しい峡谷にあって用地に乏しい。[19]

そのため、地下の坑道内で鉱石の粉砕を行い、これを坑内から水で押し流して坑道入口まで運ぶという手法がとられた。その過程で流水による選鉱が進むというメリットもあった。このように地下に選鉱場を設けるというのは、尾富鉱業が山形県で経営する八谷鉱山で確立されていた技術である。これによって用地の問題は解決し、効率的な経営が可能となったが、狭い坑内にこれらの設備を設けたことで坑内の環境は悪化した。[19]

さらに、坑道入口から谷が開ける地点まで8kmあまりに及ぶ鋼管を敷設し、選鉱後の鉱石を輸送した。それまでは、狭い谷を抜けて通じる道路や橋が川の氾濫や雪害でしばしば損傷し、その補修や維持が負担になっていたが、それが大きく改善された。[19]

閉山

しかしまもなく、鉱山の採掘量の減少と、1973(昭和48)年のオイルショックによる市況の悪化が相まって、経営は一気に暗転した。尾富鉱業は1978(昭和53)年8月8日に操業を停止、1年後に閉山となり、数年後に清算して消滅した。鉱山地区は無住となり、西目屋村の人口もピーク時の半数以下に減少した。鉱山の資料は、西目屋村砂子瀬の砂川学習館に展示されている。[4][17][18][20][3][9]

- 川の水質汚染

鉱山の操業中から、重金属を多量に含む尾太鉱山の排水は、湯ノ沢川に流入していた。銅イオンの濃度は一般的な河川の20-30倍以上となり、水産用の水質基準と比べても15-20倍に及び、「生物の棲めない環境」となった。[21]

湯ノ沢川は美山湖(目屋ダム)で岩木川本流に注いでおり、そこでかなり薄まるものの、下流の弘前市街でも銅の含有量は水産用基準を満たさない濃度だった。平川の合流地点付近まで下ると、ようやく基準を僅かに下回る水準だった。汚染は地表を流れる川だけにとどまらず、地下に浸透し、離れた場所の湧き水にも影響を与えた。鉱山から40kmあまり離れた五所川原市では、地下80mから湧く池の水が汚染され、養殖のコイが死滅する事例もあった。[21]

尾太鉱山が閉山になったあとも、坑道内の湧水のほか、周辺のズリ山への雨水や雪融け水が湯ノ沢川へ流入し続けた。青森県では対策として、湯ノ沢川へ鉱滓ダムをいくつも建設し、溜まった鉱滓を引き上げて処理する最終処分場を整備した。[22]

青森県はこれらの施設の建設に数十億円を投じているほか、水処理費に毎年2億4000万円あまりを費やしている。近年も、鉱滓ダムの堆積物による影響で処理場のポンプが停止したり(2013年)、大雨で溢れたりして未処理の廃水が流出する事故(2015年)がたびたび起きている。岩木川の水系は弘前市の上水道水源になっており、その都度、水質調査が行われているが、重大な影響には至っていない。[22][18][23][24][25]

尾太の菱マンガン鉱

尾太鉱山は、もっぱら銀、銅、鉛・亜鉛を産する鉱山だったが、鉱物収集趣味者のあいだでは菱マンガン鉱の産地として世界的に知られていた。

菱マンガン鉱は MnCO3で表されるマンガンの炭酸塩鉱物で、尾太鉱山のような熱水鉱床、特に銀鉱山でしばしば産するものである。マンガンを得るための主要鉱物のひとつではあるが、ローズピンクに発色したものは、鉱業原料としてよりも宝飾物(半貴石)として珍重されている。特にアメリカでは3本指に入る人気のある鉱物とされており、英語では「バラ色」を意味するギリシア語「ῥοδόχρως」から、「ロードクロサイト(Rhodochrosite)」と命名されている。[6][26][7][27][28]

菱マンガン鉱は、その名が表す通り、一般的に地中から産するものは菱面体状の結晶構造となって現れる。これに対し、尾太鉱山の菱マンガン鉱は粒状・ブドウ状・団塊状になって出てくるのが特徴的で[注 10]、北海道の稲倉石鉱山と並ぶ日本の代表産地だった。

尾太鉱山が創業していた頃は、菱マンガン鉱を加工した装飾品がこの地域の土産物として流通していた。現在も「Rhodochrosite from Oppu mine」は世界各地の収集家の間で取引されている。このような粒状・団塊状となって出現するマンガン鉱としては、チャレンジャー号探検航海によって1873年に深海の海底から見つかったものが世界的に知られており、もっぱら海底で産出することが経験的に知られていた。しかしその成因などはよくわかっていなかった。[6][26][7][28][27]

尾太鉱山が1979年に閉山になった後、坑道の入り口には耐圧性の蓋が設けられて圧力密閉され、坑道内の湧水・廃水は坑内に留まるようになった。15年後の1995(平成7)年に坑内の調査を行った際、溜まった廃水の中から粒状、球状、円盤状、小判状などのマンガン団塊[注 11]が発見された。大きいものでは粒の直径が7.5cmもあり、小さいものも含めると1000個あまりも見つかった。これらのマンガン団塊は、坑道の密閉前は存在しなかったことから、明らかに15年間で生成されたものだった。団塊や、見つかった場所の廃水などの分析から、マンガンを高い濃度で含む水中において、なんらかのバクテリア活動の影響で生成されたものと推測されている。確実に解明されたわけではないが、マリモと同じように、微生物がつくるコロイド状の水の中で浮遊したり回転しながら球状に成長したものと推定されている。[26]

ギャラリー

- 尾太鉱山産の菱マンガン鉱

-

ブドウ状の菱マンガン鉱

-

菱マンガン鉱に覆われた水晶

-

菱マンガン鉱と黄鉄鉱の鉱石

-

数個の黄鉄鉱の結晶を伴う鉱石

-

19世紀後半から20世紀初頭のものとみられる鉱石

-

黄鉄鉱に覆われた菱マンガン鉱

-

水晶を覆う菱マンガン鉱

-

黄鉄鉱を伴う菱マンガン鉱

-

50-150年前のものとされるもの

逸話

- 開山伝説

近代に鉱山経営を行っていた尾太鉱業所では、大同2年の開山説を紹介していた。「東奥日報」では、口伝として奈良時代の開山説があるとした上で、尾太鉱山の銅が奈良の大仏の造営(750年頃)に用いられたとする伝承を紹介している。[29][18][4]

しかしこの伝承は史料を欠いている。『続日本紀』(797年成立)では749(天平21)年に陸奥国産の砂金が献上されたという記録があるが、これは小田郡(現在の宮城県東部)が産地と記録されており、近年の現地(黄金山神社付近)の遺跡調査の結果もそれを裏付けている。[4][12][13][注 12]

地元には鉱山発見にまつわる「物語」が伝えられている。これによれば、下流の村人が山中で昼食をとろうと握り飯を取り出したところ、サルに奪われてしまい、追いかけて沢を遡ったところ、川床が光っているのを見つけた、とされている。この逸話は江戸期鉱山責任者の著作とされる『山機録』に採録されている。[29]

- 高度成長期の隆盛

1960年代には、鉱山地区の人口は1500人ほどで、西目屋村の人口の3割が集中する最大の集落になっていた。スーパーマーケットの進出が弘前市内より早かったとか、バイクの保有率が青森県内で1位だったといった逸話も伝えられている。[18]

地元の地方紙である東奥日報は、当時の鉱山労働者の回顧として、「弘前で1万円札を持っているのは鉱山関係者だけと言われた」とのエピソードを紹介している。[18]

脚注

注釈

- ^ 鉱山域が広範囲に及ぶため、湯ノ沢川を遡る距離については資料によりさまざまな数値が記載されている。概ね8kmから12kmなどの数値になっており、ここでは間を取って10kmとした。[4][8]

- ^ 似たような岩質の分布する別の場所の岩石は古生代(5.4-2.5億年前)のものと推定されており、尾太鉱山のあたりのものも同時期のものと推定する見解がある。[8]

- ^ 文字自体が判読できないというのと、当時の鉱山特有の用語の意味がわからないといった点が難しい。[10][2]

- ^ 日本の文献史料で、金の産地に関する最古の言及は『続日本紀』によるもので、749(天平21)年に陸奥国から砂金が献上されたというものである。ただし、これより早く701(大宝元)年に、金の探索のために陸奥国に役人を派遣しており、その頃すでに東北地方が金の産地であると認識されていたことが示唆されている。しかし、これ以降も近世まで、金の産地に関する史料はほぼ皆無で、稀にあるものでも金の産地については「陸奥国」としか記録がない。記録がない理由にはいくつかの理由が推測されている。文献を残しているのはたいてい中央政権の人物で、陸奥の豪族にとっては金の産地の情報は中央に伏せるべき情報であり秘密だったという説、中央にとっては金さえ献上されれば細かい場所はどうでもよかったとする説、当時の金は川で砂金を採取するものであり、定まった位置で金を掘るというものではなかったという説などがある。[12][13]

- ^ かつては、北東北の灰吹法導入は18世紀後半の秋田が最古と考えられてきたが、近年の研究により、17世紀後半に尾太鉱山や秋田の加護山製錬所で既に始まっていたことがわかってきた。[2]

- ^ この時期の史料では「尾太金山」と表現されたものが散見される。ここでいう「金」はgold(黄金)ではなくmetal(金属)の意味であるとされている。[10]

- ^ 「母呂太奇(もろたき)」は近くの暗門滝を指す。

- ^ いずれの写真も尾太鉱山で採掘されたものではない。

- ^ 住友家は江戸時代に日本各地の鉱山開発に携わっており、延宝期(17世後半)には尾太鉱山にも人を派遣していたという記録がある。このときは、担当者の死去により尾太鉱山に本格的に関わることはなかった。[16]

- ^ 天然鉱物であるので、さまざまな状態で採掘されており、尾太のものが全てブドウ状というわけではないし、他の鉱山では常に結晶というわけでもない。尾太産のもので結晶構造のものもある。

- ^ 「菱マンガン鉱」ではない。

- ^ 東大寺の大仏に関する逸話としては、平安末期(12世紀)に成立した『玉葉』では、当時の奥州の支配者である藤原秀衡(1122-1187)は南都焼討で失われた東大寺の再興に金を献上するよう命じられ、これを断ったと伝えている。[12][13]

出典

- ^ 『青森県百科事典』p.166-167「尾太鉱山」

- ^ a b c d e f g h i j k l m 弘前大学,2005,長谷川成一,「近世の尾太鉱山<特別講演「江戸時代の尾太鉱山について」>」,hdl:10129/3596,2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c d 『角川日本地名大辞典2 青森県』p.234「尾太鉱山」

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 『日本歴史地名大系2 青森県の地名』p.454-456「西目屋村」「砂子瀬村」「尾太鉱山」「居森平村」

- ^ a b c d e 『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館)(コトバンク 尾太鉱山による)2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c d ネイチャー・ガイドシリーズ『岩石と鉱物』,ジェフリー・E・ポスト博士(Jeffrey E. Post)・監,ロナルド・ルイス・ボネウィッツ・文,伊藤伸子・訳,化学同人,2014,ISBN 978-4-7598-1552-8,p.121「菱マンガン鉱」

- ^ a b c d mindat.org,Oppu mine, Nishimeya-mura, Naka-Tsugaru-gun, Aomori Prefecture, Tohoku Region, Honshu Island, Japan,2015年12月14日閲覧。

- ^ a b c d e f 岩石鉱物鉱床学会誌, Vol.58,1967,No.4,p.121-135,舟山裕士・阿部宏,「青森県尾太鉱山付近の地質,とくに鉱床の構造規制について」, doi:10.2465/ganko1941.58.121, 2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g 『角川日本地名大辞典2 青森県』p.1268-1272「西目屋村」

- ^ a b c d e f g h 弘前大学,2005,長谷川成一,「延宝期尾太鉱山絵図の研究:「御金山御絵図」の解析と考察」,hdl:10129/925 ,2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c d e f 吉川弘文館,『日本歴史』600号,1998,長谷川成一,「陸奥国尾太鉱山に関する一知見 (特集 歴史の虚像と実像)」,hdl:10129/2052, 2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c 『日本の金銀山遺跡』p.47-60「奥州金山史序説」

- ^ a b c 『日本の金銀山遺跡』p.61-72「陸奥の金山と産金遺跡」

- ^ a b 弘前大学,2010,長谷川成一,「[http://hdl.handle.net/10129/4339 世界遺産白神山地における森林資源の歴史的活用:流木山を中心に]」,hdl:10129/4339 ,2015年12月13日閲覧。

- ^ 『日本歴史地名大系2 青森県の地名』p.436-439「中津軽郡村」

- ^ a b c 思文閣出版,『住友史料叢書月報』18号,2003,長谷川成一,「陸奥国尾太鉱山と泉屋又三郎」,hdl:10129/2729,2015年12月13日閲覧。

- ^ a b 『世界大百科事典』株式会社日立ソリューションズ・クリエイト)(コトバンク 西目屋による)2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 東奥日報,1999年9月4日付「あおもり110山 尾太岳」[1],2015年12月14日閲覧。

- ^ a b c 『浮選』1961(15),環境資源工学会,1961,p.18-21,横山佐蔵(尾富鉱業),「尾太鉱業所地下選鉱場について」,doi:10.4144/rpsj1954.1961.15_18 ,2015年12月14日閲覧。

- ^ ダム技術センター,ダムニュースNo.339(平成24年5月),津軽ダム・西目屋村に『奥目屋風土回廊』オープン,2015年12月14日閲覧。

- ^ a b 青森県産業技術センター(当時:青森県水産試験場事業概要) 昭和40、41年度,山形実、斉藤重男、足助光久、水質調査」,[2],2015年12月14日閲覧。

- ^ a b 国土交通省 津軽ダム工事事務所,2009,「http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/happyoukai/H21/ronbun/3-20.pdf 津軽ダム湛水区域内に存在する旧鉱山施設の処理について] (PDF) 」,2015年12月14日閲覧。

- ^ 47NEWS,2013年6月08日付,旧尾太鉱山廃水沈殿槽を工事開始,2015年12月13日閲覧。

- ^ 青森県庁 商工政策課 平成25年4月9日付 大雨(4月3日)による旧尾太鉱山木戸ヶ沢処理施設の未処理廃水の流出について(第3報) 2015年12月13日閲覧。

- ^ 国土交通省東北地方整備局 青森河川国道事務所 平成25年4月29日付 青森県中津軽郡西目屋村における尾太鉱山排水の流出について (PDF) 2015年12月13日閲覧。

- ^ a b c 地球科學 58(6),375-388,2004-11-25,山本玄珠・長峰崇・北垣俊明・海野友紀,「青森県尾太鉱山跡地の廃水中から発見されたマンガン団塊」,NAID 110004860786 ,2015年12月13日閲覧。

- ^ a b 『楽しい鉱物図鑑』,堀秀道,草思社,1992,ISBN 978-4794204837「菱マンガン鉱」

- ^ a b 『不思議で美しい石の図鑑』,山田英春・著,創元社,2012,p.131

- ^ a b 『津軽白神山がたり』p.81-84

参考文献

- 『日本歴史地名大系2 青森県の地名』,平凡社,1982

- 『角川日本地名大辞典2 青森県』,角川書店,1985

- 『青森県百科事典』,東奥日報社,1981,ISBN 978-4885610004

- 『津軽白神山がたり』,根深誠,つり人社,2000,ISBN 978-4885362590

- 『日本の金銀山遺跡』,萩原三雄(編),高志書院,2013, ISBN 978-4862151285

関連項目

外部リンク

- 津軽ダムだより 第64号 2004.08 津軽ダム工事事務所 (PDF)

- mindat.org - 尾太鉱山産の菱マンガン鉱の写真を多数展示。