「ニセコ町」の版間の差分

編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| (4人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{画像提供依頼|[[北海道インターナショナルスクール・ニセコ校]] - [[北海道]][[虻田郡]]ニセコ町富士見12 - [http://www.his.ac.jp/_/rsrc/1361339480630/map_to_nis.jpg Map]|date=2014年1月|cat=北海道}} |

|||

{{日本の町村 |

{{日本の町村 |

||

|自治体名 = ニセコ町 |

|||

|画像 = |

|画像 = |

||

|画像の説明 = |

|画像の説明 = |

||

| |

|旗 = [[File:Flag of Niseko, Hokkaido.svg|100px|center]]ニセコ[[市町村旗|町旗]] |

||

| |

|旗の説明 = [[1968年]]([[昭和]]43年)[[5月15日]]制定 |

||

|紋章 = [[File:Niseko Hokkaido chapter.JPG|70px|center]]ニセコ[[市町村章|町章]] |

|||

|自治体名=ニセコ町 |

|||

|紋章の説明 = 1968年(昭和43年)5月15日制定 |

|||

|区分=町 |

|||

|区分 = 町 |

|||

|都道府県=北海道 |

|||

|都道府県 = 北海道 |

|||

|振興局=[[後志総合振興局]] |

|||

|支庁 = [[後志総合振興局]] |

|||

|郡=[[虻田郡]] |

|||

|郡 = [[虻田郡]] |

|||

|コード=01395-1 |

|||

|コード = 01395-1 |

|||

|隣接自治体=[[虻田郡]][[倶知安町]]、[[真狩村]]、[[豊浦町]]、<br />[[磯谷郡]][[蘭越町]] |

|||

|隣接自治体 = 後志総合振興局:[[虻田郡]][[倶知安町]]、虻田郡[[真狩村]]、[[磯谷郡]][[蘭越町]]<br />[[胆振総合振興局]]:虻田郡[[豊浦町]] |

|||

|木=[[シラカバ]] |

|||

| |

|木 = [[シラカバ]] |

||

|花 = [[ラベンダー]] |

|||

|シンボル名=町の鳥 |

|||

|シンボル名 = 町の鳥 |

|||

|鳥など=[[アカゲラ]] |

|||

|鳥など = [[アカゲラ]] |

|||

|郵便番号=048-1595 |

|||

|郵便番号 = 048-1595 |

|||

|所在地=虻田郡ニセコ町字富士見47番地<br /><small>{{ウィキ座標度分秒|42|48|16.9|N|140|41|15|E|region:JP}}</small><br/>[[ファイル:Niseko town hall.JPG|250px |center]] |

|||

|所在地 = 虻田郡ニセコ町字富士見47番地<br />{{ウィキ座標度分秒|42|48|16.9|N|140|41|15|E|region:JP}}<br />[[File:Niseko town hall.JPG|250px |center]] |

|||

|外部リンク=[http://www.town.niseko.lg.jp/ 北海道ニセコ町] |

|||

|外部リンク = [http://www.town.niseko.lg.jp/ 北海道ニセコ町 <small>NISEKO TOWN OFFICIAL WEB SITE</small>] |

|||

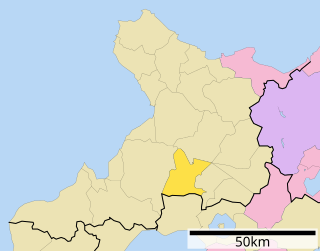

|位置画像={{基礎自治体位置図|01|395}} |

|||

|位置画像 = {{基礎自治体位置図|01|395}} |

|||

}} |

}} |

||

[[File:Niseko-Annupuri.JPG|thumb|280px|ニセコアンヌプリ]] |

|||

[[File:Mt Youtei Hokkaido Japan.jpg|thumb|280px|町内から望む羊蹄山]] |

|||

[[File:Niseko summer001.JPG|thumb|ニセコ町内風景]] |

|||

[[File:Niseko hirafu town001.JPG|thumb|ニセコ町比羅夫地区]] |

|||

[[File:Niseko hirafu town002.JPG|thumb|ニセコ町比羅夫地区]] |

|||

'''ニセコ町'''(ニセコちょう)は、[[北海道]][[後志総合振興局]]管内、[[虻田郡]]にある町。 |

|||

'''ニセコ町'''(ニセコちょう)は、[[北海道]][[虻田郡]]にある[[町]]。 |

|||

==概要== |

|||

[[スキー場]]を中心とする[[観光]]を主要な産業とする。隣町の[[倶知安町]]にまたがる地域と合わせてスキーリゾートを構成している。世界でも有数のパウダースノーに人気が集まり、2000年代以降[[オーストラリア]]からのスキー客が増加しており、同国からの[[投資]]が盛んになっている。さらに、[[韓国]]、[[中国]]、[[台湾]]、[[香港]]、[[シンガポール]]をはじめとするアジア諸国からの観光客も増加している。 |

|||

== 概要 == |

|||

冬だけでなく夏の観光産業も活発になっており、夏場には[[ラフティング]]、[[カヌー]]、[[トレッキング]]などのアウトドアスポーツも人気がある。 |

|||

{{See also|ニセコ}} |

|||

町の人口も70年代は減少傾向であったが近年は道内の町としては珍しく微増傾向にある。 |

|||

通年観光[[リゾート]]地として夏の[[アウトドア]]スポーツや冬の[[ウィンタースポーツ]]、インドア体験が充実しており、日本国内のみならず国外からも多くの人が訪れている<ref name="概要">{{cite web |url=http://www.niseko-ta.jp/index.php?id=140 |title=ニセコについて |publisher=ニセコリゾート観光協会 |accessdate=2015-02-28}}</ref>。[[北海道遺産]]には「[[スキー]]と[[ニセコ連峰]]」が選定されている<ref>{{cite web |url=http://www.hokkaidoisan.org/heritage/020.html |title=スキーとニセコ連峰 |publisher=北海道遺産協議会 |accessdate=2015-03-02}}</ref>。 |

|||

2001年(平成13年)に日本全国の自治体で初の[[自治基本条例]]となる「ニセコ町まちづくり基本条例」を策定し、住民との情報共有化や住民参加型のまちづくりを制度として保障している<ref name="ESRI">{{cite web |url=http://www.esri.go.jp/jp/prj/mytown/suisho/su_07_0604_01.html |title=住民自治を制度化したまちづくり 北海道ニセコ町 |author=鈴木輝隆 |work=[[経済社会総合研究所]] |publisher=[[内閣府]] |accessdate=2015-03-01}}</ref>。2014年(平成26年)には「[[環境モデル都市]]」に選定された<ref name="環境モデル都市">{{cite web |url=http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/sentei/260307.html |title=平成25年度環境モデル都市の追加選定について【結果発表】 |date=2014-03-07 |work=内閣府地方創生推進室 |publisher=[[総理大臣官邸|首相官邸]] |accessdate=2015-03-02}}</ref>。行政の取組みが注目され、全国の自治体がニセコ町へ視察に訪れている<ref name="ESRI" />。 |

|||

=== 地名の由来と町名の経緯 === |

|||

ニセコは[[アイヌ語]]の「'''ニセイ・コ・アン・ペツ'''」(峡谷にある川)に由来する。この川とは地区の正面に聳える[[ニセコ連峰]]に源を発して南に流れ、[[尻別川]]に合流するニセコアンベツ川のことで、ニセコアンペツの水源である山はアイヌ語で山を意味するヌプリの語を付け「'''[[ニセコアンヌプリ]]'''」とされた<ref>[[山田秀三]]『北海道の地名』[[北海道新聞社]]昭和59年 p463</ref><ref>北道邦彦『アイヌ語地名で旅する北海道』朝日新書 平成20年 p42</ref>。 |

|||

ニセコ町は1964年(昭和39年)までは「狩太町」(かりぶと)という名称だった<ref>山田秀三『北海道の地名』北海道新聞社昭和59年 p464</ref>。1901年(明治34年)に[[真狩村]](まっかりむら)から分村して誕生した折、それまでの真狩村で最も栄えていた地区は「真狩太(まっかりぶと)」と呼ばれていた。これは真狩村の地名語源である川「マク・カリ・ペツ」(奥の方で曲がる川、現在の真狩別川)と[[尻別川]]の合流点が付近にあり、アイヌ語で「マク・カリ・プトゥ」と呼ばれていたことにちなむ(プトゥは合流点の意<ref>山田秀三『北海道の地名』北海道新聞社昭和59年 p464</ref>)。「狩太」は、「真狩太」の省略形である。 |

|||

1963年(昭和38年)、ニセコアンヌプリ一帯が「[[ニセコ積丹小樽海岸国定公園]]」 に指定された。そのため、ニセコの玄関口である狩太駅を「ニセコ駅」へ変更しようと[[日本国有鉄道|国鉄]](現・[[北海道旅客鉄道|JR北海道]])へ働きかけた。しかし、当時の国鉄は駅名には地名をつけるという方針であり、駅名変更ができなかった<ref name="概要" />。すると、活動は町名変更までに発展して1964年(昭和39年)に「ニセコ町」が誕生することになり、1968年(昭和43年)には駅名も変更された<ref name="概要" />。 |

|||

== 地理 == |

== 地理 == |

||

後志管内のほぼ中央部に位置しており、[[羊蹄山]]周辺は「[[支笏洞爺国立公園]]」に指定され<ref>{{cite web |url=http://www.env.go.jp/park/shikotsu/ |title=支笏洞爺国立公園 |work=[[北海道地方環境事務所]] |publisher=[[環境省]] |accessdate=2015-02-27}}</ref>、[[ニセコアンヌプリ]]周辺は「[[ニセコ積丹小樽海岸国定公園]]」に指定されている<ref>{{cite web |url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/niseko.htm |title=ニセコ積丹小樽海岸国定公園 |publisher=[[北海道]] |accessdate=2015-02-27}}</ref>。[[尻別川]]は清流日本一に認定されたことがあり、[[サケ]]や[[サクラマス]]がのぼる川でもある<ref>{{cite web |url=http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kasen/kawa/pro_siribetu.html |title=尻別川 |publisher=[[北海道開発局]] |accessdate=2015-02-27}}</ref>。 |

|||

* 山 : [[羊蹄山]](後方羊蹄山)(活火山、1898m)、[[ニセコアンヌプリ]](1308m)、[[昆布岳]](1045m) |

|||

* 河川 : [[尻別川]] |

|||

* 湖沼 |

|||

* 山:羊蹄山(活火山、1,898m)、[[ニセコアンヌプリ]](活火山、1,308m)、[[昆布岳]](1,045m)、モイワ山(839m) |

|||

=== 隣接している自治体 === |

|||

* 河川:尻別川、真狩川、ルベシベ川、ニセコアンベツ川 |

|||

* [[後志総合振興局]] |

|||

** [[虻田郡]]:[[倶知安町]]、[[真狩村]] |

|||

** [[磯谷郡]]:[[蘭越町]] |

|||

※虻田郡[[京極町]]、[[喜茂別町]]とは羊蹄山の山頂一点で接している。 |

|||

* [[胆振総合振興局]] |

|||

** 虻田郡:[[豊浦町]] |

|||

<gallery widths=180 heights=120> |

|||

==歴史== |

|||

File:Mt Youtei Hokkaido Japan.jpg|ニセコ町から望む羊蹄山(2006年) |

|||

* [[1895年]]([[明治]]28年) - 入植開始 |

|||

File:Mt-nisekoannupuri-summer.jpg|ニセコアンヌプリ(2005年) |

|||

* [[1897年]]([[明治]]30年) - 真狩村(現在の[[留寿都村]])が虻田村(現在の[[虻田町]])から分村する |

|||

File:Mt KONBU 2.JPG|昆布岳(2012年) |

|||

* [[1901年]]([[明治]]34年) - 真狩村より分離独立し、真狩村字真狩別太の狩太をとり狩太村と名付けられ[[戸長役場]]を設置する。 |

|||

</gallery> |

|||

* [[1906年]]([[明治]]39年) - 二級町村制施行。 |

|||

* [[1910年]]([[明治]]43年) - 倶知安村(現在の[[倶知安町]])のニセコアン(ニセコ、曽我)一帯を併合する |

|||

* [[1925年]]([[大正]]14年) - 弁辺村(現[[豊浦町]])の中昆布、柳の沢、桂の沢一帯を合併する |

|||

* [[1950年]]([[昭和]]25年) - 町制施行、狩太町 |

|||

* [[1964年]]([[昭和]]39年) - 狩太町から'''ニセコ町'''に改称、滋賀県旧[[マキノ町]]に次いで、カタカナ町名となる |

|||

* [[1972年]]([[昭和]]47年) - ニセコアンヌプリスキー場開業 |

|||

* [[1982年]]([[昭和]]57年) - 東山スキー場開業 |

|||

* [[2001年]]([[平成]]13年) - ニセコ町開基100年記念式典が行われる |

|||

* [[2001年]]([[平成]]13年) - 全国初の自治基本条例、ニセコ町まちづくり基本条例施行(4月) |

|||

* [[2009年]]([[平成]]21年) - 準都市計画施行(7月) |

|||

== |

=== 気候 === |

||

[[日本海側気候]]に分類され、春から夏にかけては温暖で晴天の日が多いが、冬は北西からの季節風の影響を受けて降雪量が多く「[[豪雪地帯|特別豪雪地帯]]」に指定されている<ref>{{cite web |url=http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/shiribetsugawa08-5-1.pdf |title=尻別川水系 |format=PDF |publisher=[[国土交通省]] |accessdate=2015-02-27}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.sekkankyo.org/hokkaidou.htm |title=北海道 全域豪雪地帯 |publisher=全国積雪寒冷地帯振興協議会 |accessdate=2015-03-06}}</ref>。 |

|||

現在、ニセコ町と真狩村との境界になっている真狩別川は、上流でも蛇行が多い。その地勢にちなみ、[[アイヌ語]]で「マク・カリ・ベツ」(奥のほうで曲がる川)と呼ばれ、それが真狩(まっかり)村の地名由来となった。その真狩村から分離した現在のニセコ町は、最初は真狩別川と[[尻別川]]との合流点を示す「マク・カリ・ベツ・プトゥ」(マッカリベツ川の川口)に当て字をした「真狩別太」を略した「狩太」の名で呼ばれていた。 |

|||

=== 人口 === |

|||

昭和38年に当地の地名である国鉄の駅名の「狩太駅」を「ニセコ駅」に改名する要請を当時の[[日本国有鉄道|国鉄]]に行なったが、「町名を改正しない限り駅名改正は認めない」との[[日本国有鉄道|国鉄]]の方針を受け、町名を改正することとなった。昭和39年町名を「狩太町」から「ニセコ町」に改名。町名改正の翌年、駅名の変更が認められた。 |

|||

1920年(大正9年)から1940年(昭和15年)までは減少したが、戦後に一時増加する。1960年(昭和35年)から再び減少を始め、1980年(昭和55年)には1920年の半分以下にまで落ち込み、その後、横ばい状態が続いていた。 |

|||

2000年代半ばから子育て世代やリタイア後の移住者、外国人居住者により人口が微増している<ref>{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%81%A7%E3%81%BF%E3%82%8B%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%82%B3%28H26.5%29.pdf |title=数字で見るニセコ ニセコ町統計資料 2014年5月末版 |format=PDF |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。2010年(平成22年)の[[国勢調査 (日本)|国勢調査]]によると人口増加率は3.3%で、北海道内では[[虻田郡]][[京極町]]・[[河東郡]][[音更町]]に次ぐ3番目の増加率となった<ref>{{cite web |url=http://www.chiikinouken.or.jp/zousyosearch/own/kaihou/pdf/kaiho096005.pdf |title=わがマチの自慢 No.4 ニセコ町 |author=西野義隆 |format=PDF |publisher=北海道地域農業研究所 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。 |

|||

{{人口統計|code=01395|name=ニセコ町}} |

|||

== 歴史 == |

|||

「町の出来事概略」参照<ref>{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/choshi.html |title=町の出来事概略 |work=ニセコ町100年史・記念誌 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-02-28}}</ref>。 |

|||

* [[1895年]]([[明治]]28年)、清川孫太、岩上判七らが西富に入地。 |

|||

* [[1897年]](明治30年)、虻田村(現・[[洞爺湖町]])から分村し、真狩村(現・[[留寿都村]])の区域となる。 |

|||

* [[1901年]](明治34年)、真狩村より分村独立。真狩村字真狩別太の狩太をとり狩太村と名づけ[[戸長役場]]を設置。 |

|||

* [[1904年]](明治37年)、松岡陸三、社地700坪を献じ神社奉斎する。(狩太神社の始まり)。[[北海道鉄道 (初代)|北海道鉄道]][[函館本線]]開通。 |

|||

* [[1906年]](明治39年)、[[北海道一・二級町村制|二級町村制]]施行。 |

|||

* [[1910年]](明治43年)、倶知安村(現・[[倶知安町]])のニセコアン(ニセコ、曽我)一帯を併合。 |

|||

* [[1921年]]([[大正]]10年)、[[王子製紙 (初代)|王子製紙]]工業株式会社尻別第一発電所完成。 |

|||

* [[1925年]](大正14年)、弁辺村(現・[[豊浦町]])の中昆布、柳の沢、桂の沢一帯を合併。 |

|||

* [[1943年]]([[昭和]]18年)、[[中谷宇吉郎]]ら北海道大学低温研究所メンバーにより「ニセコ着氷観測所」建設(1945年観測終了)<ref>{{cite web |url=http://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2006/2006_12_0041.pdf |title=ニセコ山頂着氷観測所 |author=菊地勝弘 |format=PDF |publisher=[[日本気象学会]] |accessdate=2015-03-02}}</ref>。 |

|||

* [[1950年]](昭和25年)、[[羊蹄山]]が「[[支笏洞爺国立公園]]」に指定。[[ニセコ]]が「道立公園」に指定。町制施行(狩太町)。 |

|||

* [[1958年]](昭和33年)、[[ニセコ温泉郷]]が「[[国民保養温泉地]]」に指定<ref name="国民保養温泉地">{{cite web |url=http://www.env.go.jp/nature/onsen/area/list.pdf |title=国民保養温泉地一覧 |format=PDF |publisher=環境省 |accessdate=2015-03-02}}</ref>。 |

|||

* [[1963年]](昭和38年)、[[ニセコ連峰]]が「[[ニセコ積丹小樽海岸国定公園]]」に指定。 |

|||

* [[1964年]](昭和39年)、狩太町から「ニセコ町」へ町名改称。 |

|||

* [[1966年]](昭和41年)、[[ニセコモイワスキー場]](現・ニセコモイワスキーリゾート)開設。 |

|||

* [[1968年]](昭和43年)、狩太駅が「ニセコ駅」へ改名。 |

|||

* [[1971年]](昭和46年)、「[[過疎地域]]市町村」に指定<ref>{{cite web |url=http://www.kaso-net.or.jp/ |title=全国過疎地域自立促進連盟 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。 |

|||

* [[1972年]](昭和47年)、[[ニセコアンヌプリ国際スキー場]]開設。 |

|||

* [[1978年]](昭和53年)、[[滋賀県]][[マキノ町]](現・[[高島市]])と姉妹都市提携(現・交流都市) |

|||

* [[1982年]](昭和57年)、ニセコ東山スキー場(現・[[ニセコビレッジ]]スキーリゾート)開設。 |

|||

* [[1985年]](昭和60年)、[[長野県]][[信州新町]](現・[[長野市]])と姉妹都市提携。 |

|||

* [[1991年]]([[平成]]3年)、[[ニセコヘリポート]]完成。 |

|||

* [[1994年]](平成6年)、ニセコ大橋完成。 |

|||

* [[1997年]](平成9年)、[[道の駅ニセコビュープラザ]]オープン。 |

|||

* [[1998年]](平成10年)、「毎日新聞地方自治大賞奨励賞」受賞。 |

|||

* [[2001年]](平成13年)、[[自治基本条例]]「ニセコ町まちづくり基本条例」施行。ニセコ町開基100年記念式典。 |

|||

* [[2002年]](平成14年)、綺羅街道地区が都市景観大賞「美しいまちなみ優秀賞」受賞<ref>{{cite web |url= http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/townscape_b/jusyou/locality/h16_jyusyo.htm |title=都市景観大賞「美しいまちなみ賞」受賞地区 |publisher=国土交通省 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。ゴミ有料化開始。 |

|||

* [[2003年]](平成15年)、ニセコ町堆肥センタ―完成<ref name="提案書">{{cite web |url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/upload/121022_tuikasenteiteishutu/06%20niseko.pdf |title=北海道ニセコ町 環境モデル都市提案書 |date=2012-10 |format=PDF |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-02}}</ref>。 |

|||

* [[2004年]](平成16年)、「ニセコ町景観条例」施行。 |

|||

* [[2009年]](平成21年)、ニセコ町字ニセコ、字曽我、字東山の一部地域で「[[準都市計画区域]]」「特定用途制限地域」「[[景観地区]]」適用<ref>{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/keikan/toshikei.html |title=ニセコ町の準都市計画 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-11}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/files/tokuteizu.pdf |title=ニセコ町準都市計画 景観地区・特定用途制限地域 決定箇所図(総括図) |format=PDF |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-11}}</ref>。 |

|||

* [[2011年]](平成23年)、[[水資源保全条例]]「ニセコ町水道水源保護条例」施行。 |

|||

* [[2012年]](平成24年)、[[コミュニティ放送]]「[[ラジオニセコ]]」開局。 |

|||

* [[2014年]](平成26年)、「[[環境モデル都市]]」選定<ref name="環境モデル都市" />。 |

|||

== 交流都市 == |

|||

: {{Flagicon|JPN}}[[滋賀県]][[高島市]](旧・[[マキノ町]]) |

|||

: {{Flagicon|JPN}}[[長野県]][[長野市]](旧・[[信州新町]]) |

|||

== 行政 == |

== 行政 == |

||

ニセコ町では、日本全国の自治体で初めての[[自治基本条例]]「ニセコ町まちづくり基本条例」を[[2001年]](平成13年)4月に施行した<ref name="条例">{{cite web |url=http://219.117.217.212/town/machitsukuri/jyourei/kihon.html |title=ニセコ町まちづくり基本条例 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。「情報共有」と「住民参加」を2つの柱とし、町民が住むことそのものが誇りに思える「暮らしづくり」を発展させることを目指している<ref name="条例" />。条例は、最低4年に1回の見直しを行う<ref name="条例" />。 |

|||

[[1994年]]([[平成]]6年)の町長選において、ニセコ町職員だった[[逢坂誠二]]が、前職の渡辺冨雄を僅差で破って初当選した。 |

|||

開かれた行政を推進してきたリーダーは前町長の[[逢坂誠二]]であり、1994年(平成6年)に日本全国で最年少の町長(当時)として就任後、1996年(平成8年)には住民との勉強会の場となる「まちづくり町民講座」をスタート<ref name="ESRI" />。役場の管理職会議を全面公開とし、職員の傍聴も自由とした<ref name="ESRI" />。また、住民が5人以上集まれば町長や課長が場所・時間を問わず出かけ直接議論する場「まちづくりトーク」を設けるなど、さまざまなコミュニケーションの場面を創出した<ref name="ESRI" />。雑誌スタイルの予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」は、ニセコ町の1年間の仕事がわかりやすく説明されている<ref name="ESRI" />。 |

|||

逢坂は在任中、町の行政改革として、「情報共有によるまちづくり」を掲げ、縦割り主義からの刷新を図り、役場が何をしているか住民はもとより担当外の職員も知ることのできる体制を作った。また、逢坂は就任直後から自ら住民の元に出向いて懇談する『まちづくりトーク』を始めたが、これは後に「出前講座」や「タウンミーティング」として全国に広まった。また、[[1995年]]([[平成]]7年)次の予算説明書を住民にも分かりやすい内容にした冊子「もっと知りたいことしの仕事」を初めて発行して注目を集めた。さらに、[[1988年]]([[昭和]]63年)には町民以外にも町政情報を開示する[[情報公開条例]]を公布(施行は翌年)、[[2002年]]([[平成]]14年)には[[住民基本台帳ネットワークシステム]]導入を念頭に個人情報保護条例を制定した。 |

|||

2003年(平成15年)、ニセコの環境を考える会が中心となって「水環境のまちニセコ」をテーマに「ニセコ町環境基本計画」を策定し、[[環境マネジメントシステム]]の構築を目指してニセコ町堆肥センターを設置した<ref name="提案書" />。堆肥センターの稼働により、ニセコ町の生ごみと下水汚泥や家畜糞尿は資源化されている<ref name="提案書" />。 |

|||

逢坂は [[2005年]]([[平成]]17年)[[8月]]に退任し、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]][[衆議院議員]]に転向した。 |

|||

逢坂は2005年(平成17年)8月に任期途中で辞職して衆議院議員となった<ref name="ESRI" />が、引き続き永続性のあるまちづくりを推し進めている。2011年(平成23年)に[[水資源保全条例]]「ニセコ町水道水源保護条例」を施行、2014年(平成26年)には「[[環境モデル都市]]」に選定された<ref name="環境モデル都市" />。 |

|||

== 経済 == |

|||

===産業=== |

|||

スキー場を中心とした観光産業が主である。スキー場にはオーストラリア人が増えている。 |

|||

===立地企業=== |

|||

* [[王子製紙]]株式会社 尻別発電所事務所 |

|||

===金融機関=== |

|||

* [[北海信用金庫]]ニセコ支店 |

|||

===農協=== |

|||

*ようてい農業協同組合(JAようてい)ニセコ支所 |

|||

===郵便局=== |

|||

* ニセコ郵便局(集配局) |

|||

===宅配便=== |

|||

*[[ヤマト運輸]]:千歳主管支店ニセコセンター(倶知安町) |

|||

*[[佐川急便]]:倶知安店(倶知安町) |

|||

*[[日本通運]]:羊蹄支店(京極町) |

|||

==公共 |

== 公共施設 == |

||

; 役場 |

|||

;警察 |

|||

: ニセコ町役場 |

|||

; 警察・消防 |

|||

: [[倶知安警察署]]ニセコ駐在所 |

|||

: 羊蹄山ろく消防組合ニセコ支署 |

|||

; 文化・スポーツ施設 |

|||

: ニセコ町民センター |

|||

: ニセコ町学習交流センター「あそぶっく」 |

|||

: ニセコ町幼児センター(子育て支援センター) |

|||

: ニセコ町体育館 |

|||

: 陸上競技場 |

|||

: 町民運動場 |

|||

: ニセコ町運動公園 |

|||

: 水泳プール |

|||

; コミュニティ放送 |

|||

: [[ラジオニセコ]] |

|||

== 教育機関 == |

|||

== 姉妹都市・提携都市 == |

|||

{{画像提供依頼|[[北海道インターナショナルスクール・ニセコ校]] - [[北海道]][[虻田郡]]ニセコ町富士見12 - [http://www.his.ac.jp/_/rsrc/1361339480630/map_to_nis.jpg Map]|date=2014年1月|cat=北海道}} |

|||

* [[滋賀県]][[高島市]](旧[[マキノ町]]) |

|||

; 高等学校 |

|||

* [[長野県]][[長野市]](旧[[信州新町]])- [[1985年]]([[昭和]]60年)[[5月10日]] - 締結。 |

|||

: [[北海道ニセコ高等学校]](昼間定時制) |

|||

; 中学校 |

|||

: ニセコ中学校 |

|||

; 小学校 |

|||

: ニセコ小学校 |

|||

: 近藤小学校 |

|||

; インターナショナルスクール |

|||

: [[北海道インターナショナルスクール]]ニセコ校 |

|||

== |

== 経済・産業 == |

||

基幹産業は[[サービス]]業と[[農業]]。2003年(平成15年)には全国で初めての株式会社化された観光協会「ニセコリゾート観光協会」([[第三セクター]]方式)が誕生している<ref>{{cite web |url=http://www.hkk.or.jp/kouhou/file/no513_chiiki.pdf |title=全国で初めて株式会社化された観光協会 ニセコリゾート観光協会 |format=PDF |work=開発こうほう |volume=513 |publisher=北海道開発協会 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。農業振興については、ニセコの特色を活かした収益性の向上、クリーン農業の推進、直売組織への支援などによる農業活性化などを進めている<ref name="移住">{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/iju/gaiyou.html |title=移住をお考えの方 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-01}}</ref>。また、農業・観光・商工など各産業との連携により地域経済を循環させるため「ニセコ町産業連携プロジェクト」が発足され、イベントなどの取組みを行っている<ref name="移住" />。 |

|||

=== 人口 === |

|||

{{人口統計|code=01395|name=ニセコ町}} |

|||

; 組合 |

|||

== 教育 == |

|||

: ようてい農業協同組合(JAようてい)ニセコ支所<ref>{{cite web |url=http://www.ja-youtei.or.jp |title=JAようてい |accessdate=2015-02-26}}</ref> |

|||

* 町立高等学校(定時制) |

|||

; スーパーマーケット |

|||

** [[北海道ニセコ高等学校|ニセコ高等学校]] |

|||

: Aコープようてい(JAようてい) |

|||

* 中学校 |

|||

:: ニセコ店 |

|||

; 金融機関 |

|||

* 小学校 |

|||

: [[北海信用金庫]]ニセコ支店 |

|||

; 郵便局 |

|||

** 近藤小学校 |

|||

: ニセコ郵便局(集配局) |

|||

; 宅配便 |

|||

: [[ヤマト運輸]]:千歳主管支店ニセコセンター(倶知安町) |

|||

: [[佐川急便]]:倶知安営業所(倶知安町) |

|||

== 交通 == |

== 交通 == |

||

[[File:Niseko-st.jpg|thumb| |

[[File:Niseko-st.jpg|thumb|258px|ニセコ駅(2004年)]] |

||

[[File:Michinoeki Niseko View Plaza.jpg|thumb|258px|道の駅ニセコビュープラザ(2007年)]] |

|||

=== 鉄道 === |

=== 鉄道 === |

||

: [[File:JR logo (hokkaido).svg|25px]][[北海道旅客鉄道|北海道]] |

|||

:: {{color|#ed1c23|■}}[[函館本線]]:[[ニセコ駅]] |

|||

=== バス === |

=== バス === |

||

: [[ニセコバス]](中央バスグループ) |

|||

* [[ニセコバス]] - 町内路線、[[倶知安町|倶知安]]・[[小樽市|小樽]]方面など |

|||

: [[道南バス]] |

|||

* [[道南バス]] - 倶知安方面、[[真狩村|真狩]]・[[留寿都村|留寿都]]方面 |

|||

: [[北海道中央バス]] |

|||

: にこっとBUS(予約制の乗り合いバス)<ref>{{cite web |url=http://www.town.niseko.lg.jp/kurashi/seikatsu/post_90.html |title=にこっとBUS(デマンドバス)運行 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-03-02}}</ref> |

|||

=== 道路 === |

=== 道路 === |

||

町内を通る幹線道路は、[[シーニックバイウェイ]]の「支笏洞爺ニセコルート」になっている<ref>{{cite web |url=http://www.scenicbyway.jp/routes/shikotsu-touya-niseko |title=支笏洞爺ニセコルート |work=シーニックバイウェイ北海道 |accessdate=2015-10-19}}</ref>。 |

|||

* [[一般国道]] |

|||

: [[一般国道]] |

|||

:: [[国道5号]] |

|||

: [[都道府県道]] |

|||

:: [[北海道道32号豊浦ニセコ線]] |

|||

:: [[北海道道58号倶知安ニセコ線]] |

|||

:: [[北海道道66号岩内洞爺線]] |

|||

:: [[北海道道230号三ノ原ニセコ線]] |

|||

:: [[北海道道343号蘭越ニセコ倶知安線]] |

|||

:: [[北海道道791号峠宮田線]] |

|||

:: [[北海道道792号ニセコ停車場線]] |

|||

:: [[北海道道914号新富神里線]] |

|||

: [[道の駅]] |

|||

:: [[道の駅ニセコビュープラザ|ニセコビュープラザ]](重点「道の駅」<ref>{{cite web |url=http://www.mlit.go.jp/common/001067709.pdf |title=重点「道の駅」 全35箇所 |format=PDF |publisher=国土交通省 |accessdate=2015-03-11}}</ref>) |

|||

=== |

=== ヘリポート === |

||

: [[ニセコヘリポート]] |

|||

== |

== 文化財・観光・レジャー・名産品 == |

||

===文化財 === |

=== 文化財 === |

||

;天然記念物 |

; 天然記念物(国指定) |

||

: 後方羊蹄山の高山植物帯<ref>{{文化遺産オンライン|137494|後方羊蹄山の高山植物帯}}</ref> |

|||

; 史跡(町指定) |

|||

;その他 |

|||

: 曽我環状列石<ref name="文化財">{{cite web |url=http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sbk/youran/P20-22bunnkazai.pdf |title=文化財・天然記念物の概要 |format=PDF |work=後志教育局 |publisher=[[北海道教育委員会]] |accessdate=2015-03-01}}</ref> |

|||

* ニセコ赤坂奴 - ニセコ町無形民俗文化財<!--「指定」文言なきはWEBのtypoや否や-->、ニセコ町赤坂奴保存会 |

|||

; 無形民俗文化財(町指定) |

|||

*曽我環状列石 - ニセコ町指定史跡 |

|||

: ニセコ赤坂奴([[奴振り]])<ref name="文化財" /> |

|||

=== 観光 === |

=== 観光・レジャー === |

||

{{See also|ニセコ}} |

|||

[[File:ニセコ東山スキー場2.JPG|thumb|280px|ニセコ東山スキー場]] |

|||

[[File:ニセコモイワ3.JPG|thumb|280px|ニセコモイワスキー場]] |

|||

* [[支笏洞爺国立公園]] |

|||

* [[ニセコ積丹小樽海岸国定公園]] |

|||

* [[スキー場]] |

|||

** [[ニセコアンヌプリ国際スキー場]] |

|||

** [[ニセコ東山スキー場]] |

|||

** [[ニセコモイワスキー場]] |

|||

* [[ニセコ温泉郷]]([[国民保養温泉地]]) |

|||

** [[ニセコアンヌプリ温泉]] |

|||

** [[ニセコ駅前温泉]] |

|||

** [[ニセコ昆布温泉]] |

|||

** [[ニセコ東山温泉]] |

|||

* 有島記念館 |

|||

{{Columns-list|2| |

|||

== 舞台となった作品 == |

|||

: [[ニセコモイワスキー場|ニセコモイワスキーリゾート]] |

|||

* [[リメインズ 美しき勇者たち]] (1990年) |

|||

: [[ニセコアンヌプリ国際スキー場]] |

|||

:: 1,000m台地展望台 |

|||

:: ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ |

|||

:: ホテル ニセコいこいの村 |

|||

: [[ニセコビレッジ]] |

|||

:: スキーリゾート |

|||

:: ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ |

|||

:: ゴルフコース |

|||

:: ニセコカントリーファーム |

|||

:: ヒルトンニセコビレッジ |

|||

: [[ニセコ温泉郷]] |

|||

:: [[五色温泉 (北海道)|ニセコ五色温泉]] ([[国民保養温泉地]]<ref name="国民保養温泉地" />) |

|||

:: [[ニセコ昆布温泉]] (国民保養温泉地<ref name="国民保養温泉地" />) |

|||

:: [[ニセコアンヌプリ温泉]] |

|||

:: [[ニセコ東山温泉]] |

|||

:: [[ニセコ駅前温泉]] |

|||

: ニセコチーズ工房 |

|||

: ニセコミルク工房 |

|||

: 綺羅街道 |

|||

: 有島記念公園 |

|||

:: 有島記念館 |

|||

: ダチョウ牧場 |

|||

: ニセコゴルフコース |

|||

}} |

|||

<gallery widths=180 heights=120> |

|||

==脚注== |

|||

File:ニセコモイワ3.JPG|ニセコモイワスキーリゾート(2014年) |

|||

{{Reflist}} |

|||

File:Niseko-Annupuri.JPG|ニセコアンヌプリ国際スキー場(2010年) |

|||

File:ニセコ東山スキー場2.JPG|ニセコビレッジスキーリゾート(2010年) |

|||

File:Goshiki spa town.JPG|ニセコ五色温泉(2011年) |

|||

File:Niseko ekimae onsen Kiranoyu.JPG|ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」(2011年) |

|||

</gallery> |

|||

=== 名産品 === |

|||

{{Columns-list|2| |

|||

: [[アスパラガス]] |

|||

: [[メロン]] |

|||

: [[トウモロコシ]] |

|||

: [[ジャガイモ]] |

|||

: [[カボチャ]] |

|||

: [[米]] |

|||

}} |

|||

== ニセコ町が舞台(ロケ地)となった作品 == |

|||

{{Main|ニセコ#ニセコが舞台(ロケ地)となった作品}} |

|||

== 人物 == |

|||

※50音順 |

|||

; 出身人物 |

|||

: [[佐藤聖一郎]](余市郡仁木町長) |

|||

: [[吉岡大輔 (スキー選手)|吉岡大輔]](アルペンスキー選手) |

|||

; ゆかりのある人物 |

|||

: [[有島武郎]](農家。日本文学者) |

|||

: [[逢坂誠二]](元町長。現・衆議院議員) |

|||

: [[畔柳二美]](小説家) |

|||

: [[中谷宇吉郎]](元北海道大学教授) |

|||

== 町民憲章 == |

|||

; ニセコ町民憲章 |

|||

{{Quotation| |

|||

私たちはニセコと町民の自然を愛し、恵まれた大地で勤労と生産に励む日々を感謝しながら希望にみちた生活につとめより豊かな未来を作るために願いをこめてこの憲章を定めます。 |

|||

: 一、自然を愛し住みよい環境をつくりましょう。 |

|||

: 一、きまりを守り明るい社会をつくりましょう。 |

|||

: 一、力を合わせ豊かな生産にはげみましょう。 |

|||

: 一、健康で働き楽しい家庭をつくりましょう。 |

|||

: 一、希望に生きるたくましい町民となりましょう。 |

|||

|1973年11月3日制定<ref>{{cite web |url=http://www1.g-reiki.net/niseko/reiki_honbun/a070RG00000002.html |title=ニセコ町民憲章 |work=ニセコ町例規集 |publisher=ニセコ町 |accessdate=2015-10-24}}</ref>}} |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat|Niseko, Hokkaido}} |

|||

{{sister |

|||

|project=voyage |

|||

|text=[[ウィキボヤージュ]]には、'''[[wikivoyage:Niseko|ニセコ(Niseko)]]'''{{en icon}}に関する情報があります。 |

|||

}} |

|||

* [[日本の地方公共団体 (に)]] |

|||

* [[日本の地方公共団体一覧]] |

* [[日本の地方公共団体一覧]] |

||

* [[日本の観光地一覧]] |

|||

* [[ひらがな・カタカナ地名#ひらがな・カタカナ市町村名一覧|ひらがな・カタカナ市町村名一覧]] |

|||

* [[北海道の観光地]] |

|||

* [[逢坂誠二]](元町長、現・[[衆議院議員]]) |

|||

* [[ひらがな・カタカナ地名]] |

|||

* [[北海道工業大学]] - 芦原ニセコ山荘 |

|||

* [[有島武郎]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

; 行政 |

|||

{{Commonscat|Niseko, Hokkaido}} |

|||

: [http://www.town.niseko.lg.jp/ 北海道ニセコ町 <small>NISEKO TOWN OFFICIAL WEB SITE</small>] |

|||

'''公式''' |

|||

:: [http://www.ustream.tv/channel/nisekolive NisekoLive!] – [[Ustream]]公式チャンネル |

|||

* [http://www.town.niseko.lg.jp/ ニセコ町役場] |

|||

:: {{Facebook|nisekotown|ニセコ町 <small>Niseko town</small>}} |

|||

:: {{Twitter|nisekocho|ニセコ町役場}} |

|||

'''観光''' |

|||

: [http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ 北海道後志総合振興局] |

|||

:: {{Facebook|Ezo.Shiribeshi|え~ぞ・しりべし/後志総合振興局}} |

|||

; 観光 |

|||

: [http://www.town.niseko.lg.jp/kanko/ ニセコ町観光情報] |

|||

: [http://www.niseko-ta.jp/ ニセコリゾート観光協会] |

|||

:: {{Facebook|niseko.ta|ニセコリゾート観光協会}} |

|||

{{後志支庁の自治体}} |

{{後志支庁の自治体}} |

||

{{北海道の市と郡}} |

|||

{{デフォルトソート:にせこちよう}} |

{{デフォルトソート:にせこちよう}} |

||

[[Category:ニセコ町|*]] |

|||

[[Category:ニセコ]] |

|||

[[Category:後志管内]] |

|||

[[Category:北海道の市町村]] |

[[Category:北海道の市町村]] |

||

[[Category:後志管内]] |

|||

[[Category:ニセコ]] |

|||

[[Category:ニセコ町|*]] |

|||

[[Category:支笏洞爺国立公園]] |

[[Category:支笏洞爺国立公園]] |

||

2015年10月24日 (土) 07:30時点における版

| にせこちょう ニセコ町 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 北海道地方 | ||||

| 都道府県 | 北海道(後志総合振興局) | ||||

| 郡 | 虻田郡 | ||||

| 市町村コード | 01395-1 | ||||

| 法人番号 | 5000020013951 | ||||

| 面積 |

197.13km2 | ||||

| 総人口 |

5,111人 [編集] (住民基本台帳人口、2024年4月30日) | ||||

| 人口密度 | 25.9人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

後志総合振興局:虻田郡倶知安町、虻田郡真狩村、磯谷郡蘭越町 胆振総合振興局:虻田郡豊浦町 | ||||

| 町の木 | シラカバ | ||||

| 町の花 | ラベンダー | ||||

| 町の鳥 | アカゲラ | ||||

| ニセコ町役場 | |||||

| 町長 | 片山健也 | ||||

| 所在地 |

〒048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見47番地 北緯42度48分16.9秒 東経140度41分15秒 / 北緯42.804694度 東経140.68750度  | ||||

| 外部リンク | 北海道ニセコ町 NISEKO TOWN OFFICIAL WEB SITE | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概要

通年観光リゾート地として夏のアウトドアスポーツや冬のウィンタースポーツ、インドア体験が充実しており、日本国内のみならず国外からも多くの人が訪れている[1]。北海道遺産には「スキーとニセコ連峰」が選定されている[2]。

2001年(平成13年)に日本全国の自治体で初の自治基本条例となる「ニセコ町まちづくり基本条例」を策定し、住民との情報共有化や住民参加型のまちづくりを制度として保障している[3]。2014年(平成26年)には「環境モデル都市」に選定された[4]。行政の取組みが注目され、全国の自治体がニセコ町へ視察に訪れている[3]。

地名の由来と町名の経緯

ニセコはアイヌ語の「ニセイ・コ・アン・ペツ」(峡谷にある川)に由来する。この川とは地区の正面に聳えるニセコ連峰に源を発して南に流れ、尻別川に合流するニセコアンベツ川のことで、ニセコアンペツの水源である山はアイヌ語で山を意味するヌプリの語を付け「ニセコアンヌプリ」とされた[5][6]。

ニセコ町は1964年(昭和39年)までは「狩太町」(かりぶと)という名称だった[7]。1901年(明治34年)に真狩村(まっかりむら)から分村して誕生した折、それまでの真狩村で最も栄えていた地区は「真狩太(まっかりぶと)」と呼ばれていた。これは真狩村の地名語源である川「マク・カリ・ペツ」(奥の方で曲がる川、現在の真狩別川)と尻別川の合流点が付近にあり、アイヌ語で「マク・カリ・プトゥ」と呼ばれていたことにちなむ(プトゥは合流点の意[8])。「狩太」は、「真狩太」の省略形である。

1963年(昭和38年)、ニセコアンヌプリ一帯が「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」 に指定された。そのため、ニセコの玄関口である狩太駅を「ニセコ駅」へ変更しようと国鉄(現・JR北海道)へ働きかけた。しかし、当時の国鉄は駅名には地名をつけるという方針であり、駅名変更ができなかった[1]。すると、活動は町名変更までに発展して1964年(昭和39年)に「ニセコ町」が誕生することになり、1968年(昭和43年)には駅名も変更された[1]。

地理

後志管内のほぼ中央部に位置しており、羊蹄山周辺は「支笏洞爺国立公園」に指定され[9]、ニセコアンヌプリ周辺は「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」に指定されている[10]。尻別川は清流日本一に認定されたことがあり、サケやサクラマスがのぼる川でもある[11]。

-

ニセコ町から望む羊蹄山(2006年)

-

ニセコアンヌプリ(2005年)

-

昆布岳(2012年)

気候

日本海側気候に分類され、春から夏にかけては温暖で晴天の日が多いが、冬は北西からの季節風の影響を受けて降雪量が多く「特別豪雪地帯」に指定されている[12][13]。

人口

1920年(大正9年)から1940年(昭和15年)までは減少したが、戦後に一時増加する。1960年(昭和35年)から再び減少を始め、1980年(昭和55年)には1920年の半分以下にまで落ち込み、その後、横ばい状態が続いていた。

2000年代半ばから子育て世代やリタイア後の移住者、外国人居住者により人口が微増している[14]。2010年(平成22年)の国勢調査によると人口増加率は3.3%で、北海道内では虻田郡京極町・河東郡音更町に次ぐ3番目の増加率となった[15]。

ニセコ町(に相当する地域)の人口の推移 | |||

| 総務省統計局 国勢調査より | |||

歴史

「町の出来事概略」参照[16]。

- 1895年(明治28年)、清川孫太、岩上判七らが西富に入地。

- 1897年(明治30年)、虻田村(現・洞爺湖町)から分村し、真狩村(現・留寿都村)の区域となる。

- 1901年(明治34年)、真狩村より分村独立。真狩村字真狩別太の狩太をとり狩太村と名づけ戸長役場を設置。

- 1904年(明治37年)、松岡陸三、社地700坪を献じ神社奉斎する。(狩太神社の始まり)。北海道鉄道函館本線開通。

- 1906年(明治39年)、二級町村制施行。

- 1910年(明治43年)、倶知安村(現・倶知安町)のニセコアン(ニセコ、曽我)一帯を併合。

- 1921年(大正10年)、王子製紙工業株式会社尻別第一発電所完成。

- 1925年(大正14年)、弁辺村(現・豊浦町)の中昆布、柳の沢、桂の沢一帯を合併。

- 1943年(昭和18年)、中谷宇吉郎ら北海道大学低温研究所メンバーにより「ニセコ着氷観測所」建設(1945年観測終了)[17]。

- 1950年(昭和25年)、羊蹄山が「支笏洞爺国立公園」に指定。ニセコが「道立公園」に指定。町制施行(狩太町)。

- 1958年(昭和33年)、ニセコ温泉郷が「国民保養温泉地」に指定[18]。

- 1963年(昭和38年)、ニセコ連峰が「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」に指定。

- 1964年(昭和39年)、狩太町から「ニセコ町」へ町名改称。

- 1966年(昭和41年)、ニセコモイワスキー場(現・ニセコモイワスキーリゾート)開設。

- 1968年(昭和43年)、狩太駅が「ニセコ駅」へ改名。

- 1971年(昭和46年)、「過疎地域市町村」に指定[19]。

- 1972年(昭和47年)、ニセコアンヌプリ国際スキー場開設。

- 1978年(昭和53年)、滋賀県マキノ町(現・高島市)と姉妹都市提携(現・交流都市)

- 1982年(昭和57年)、ニセコ東山スキー場(現・ニセコビレッジスキーリゾート)開設。

- 1985年(昭和60年)、長野県信州新町(現・長野市)と姉妹都市提携。

- 1991年(平成3年)、ニセコヘリポート完成。

- 1994年(平成6年)、ニセコ大橋完成。

- 1997年(平成9年)、道の駅ニセコビュープラザオープン。

- 1998年(平成10年)、「毎日新聞地方自治大賞奨励賞」受賞。

- 2001年(平成13年)、自治基本条例「ニセコ町まちづくり基本条例」施行。ニセコ町開基100年記念式典。

- 2002年(平成14年)、綺羅街道地区が都市景観大賞「美しいまちなみ優秀賞」受賞[20]。ゴミ有料化開始。

- 2003年(平成15年)、ニセコ町堆肥センタ―完成[21]。

- 2004年(平成16年)、「ニセコ町景観条例」施行。

- 2009年(平成21年)、ニセコ町字ニセコ、字曽我、字東山の一部地域で「準都市計画区域」「特定用途制限地域」「景観地区」適用[22][23]。

- 2011年(平成23年)、水資源保全条例「ニセコ町水道水源保護条例」施行。

- 2012年(平成24年)、コミュニティ放送「ラジオニセコ」開局。

- 2014年(平成26年)、「環境モデル都市」選定[4]。

交流都市

行政

ニセコ町では、日本全国の自治体で初めての自治基本条例「ニセコ町まちづくり基本条例」を2001年(平成13年)4月に施行した[24]。「情報共有」と「住民参加」を2つの柱とし、町民が住むことそのものが誇りに思える「暮らしづくり」を発展させることを目指している[24]。条例は、最低4年に1回の見直しを行う[24]。

開かれた行政を推進してきたリーダーは前町長の逢坂誠二であり、1994年(平成6年)に日本全国で最年少の町長(当時)として就任後、1996年(平成8年)には住民との勉強会の場となる「まちづくり町民講座」をスタート[3]。役場の管理職会議を全面公開とし、職員の傍聴も自由とした[3]。また、住民が5人以上集まれば町長や課長が場所・時間を問わず出かけ直接議論する場「まちづくりトーク」を設けるなど、さまざまなコミュニケーションの場面を創出した[3]。雑誌スタイルの予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」は、ニセコ町の1年間の仕事がわかりやすく説明されている[3]。

2003年(平成15年)、ニセコの環境を考える会が中心となって「水環境のまちニセコ」をテーマに「ニセコ町環境基本計画」を策定し、環境マネジメントシステムの構築を目指してニセコ町堆肥センターを設置した[21]。堆肥センターの稼働により、ニセコ町の生ごみと下水汚泥や家畜糞尿は資源化されている[21]。

逢坂は2005年(平成17年)8月に任期途中で辞職して衆議院議員となった[3]が、引き続き永続性のあるまちづくりを推し進めている。2011年(平成23年)に水資源保全条例「ニセコ町水道水源保護条例」を施行、2014年(平成26年)には「環境モデル都市」に選定された[4]。

公共施設

- 役場

- ニセコ町役場

- 警察・消防

- 倶知安警察署ニセコ駐在所

- 羊蹄山ろく消防組合ニセコ支署

- 文化・スポーツ施設

- ニセコ町民センター

- ニセコ町学習交流センター「あそぶっく」

- ニセコ町幼児センター(子育て支援センター)

- ニセコ町体育館

- 陸上競技場

- 町民運動場

- ニセコ町運動公園

- 水泳プール

- コミュニティ放送

- ラジオニセコ

教育機関

- 高等学校

- 北海道ニセコ高等学校(昼間定時制)

- 中学校

- ニセコ中学校

- 小学校

- ニセコ小学校

- 近藤小学校

- インターナショナルスクール

- 北海道インターナショナルスクールニセコ校

経済・産業

基幹産業はサービス業と農業。2003年(平成15年)には全国で初めての株式会社化された観光協会「ニセコリゾート観光協会」(第三セクター方式)が誕生している[25]。農業振興については、ニセコの特色を活かした収益性の向上、クリーン農業の推進、直売組織への支援などによる農業活性化などを進めている[26]。また、農業・観光・商工など各産業との連携により地域経済を循環させるため「ニセコ町産業連携プロジェクト」が発足され、イベントなどの取組みを行っている[26]。

- 組合

- ようてい農業協同組合(JAようてい)ニセコ支所[27]

- スーパーマーケット

- Aコープようてい(JAようてい)

- ニセコ店

交通

鉄道

バス

道路

町内を通る幹線道路は、シーニックバイウェイの「支笏洞爺ニセコルート」になっている[29]。

ヘリポート

文化財・観光・レジャー・名産品

文化財

観光・レジャー

- ニセコモイワスキーリゾート

- ニセコアンヌプリ国際スキー場

- 1,000m台地展望台

- ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

- ホテル ニセコいこいの村

- ニセコビレッジ

- スキーリゾート

- ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ

- ゴルフコース

- ニセコカントリーファーム

- ヒルトンニセコビレッジ

- ニセコ温泉郷

- ニセコチーズ工房

- ニセコミルク工房

- 綺羅街道

- 有島記念公園

- 有島記念館

- ダチョウ牧場

- ニセコゴルフコース

-

ニセコモイワスキーリゾート(2014年)

-

ニセコアンヌプリ国際スキー場(2010年)

-

ニセコビレッジスキーリゾート(2010年)

-

ニセコ五色温泉(2011年)

-

ニセコ駅前温泉「綺羅乃湯」(2011年)

名産品

ニセコ町が舞台(ロケ地)となった作品

人物

※50音順

- 出身人物

- 佐藤聖一郎(余市郡仁木町長)

- 吉岡大輔(アルペンスキー選手)

- ゆかりのある人物

- 有島武郎(農家。日本文学者)

- 逢坂誠二(元町長。現・衆議院議員)

- 畔柳二美(小説家)

- 中谷宇吉郎(元北海道大学教授)

町民憲章

- ニセコ町民憲章

私たちはニセコと町民の自然を愛し、恵まれた大地で勤労と生産に励む日々を感謝しながら希望にみちた生活につとめより豊かな未来を作るために願いをこめてこの憲章を定めます。

— 1973年11月3日制定[33]

- 一、自然を愛し住みよい環境をつくりましょう。

- 一、きまりを守り明るい社会をつくりましょう。

- 一、力を合わせ豊かな生産にはげみましょう。

- 一、健康で働き楽しい家庭をつくりましょう。

- 一、希望に生きるたくましい町民となりましょう。

脚注

- ^ a b c “ニセコについて”. ニセコリゾート観光協会. 2015年2月28日閲覧。

- ^ “スキーとニセコ連峰”. 北海道遺産協議会. 2015年3月2日閲覧。

- ^ a b c d e f g 鈴木輝隆. “住民自治を制度化したまちづくり 北海道ニセコ町”. 経済社会総合研究所. 内閣府. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b c “平成25年度環境モデル都市の追加選定について【結果発表】”. 内閣府地方創生推進室. 首相官邸 (2014年3月7日). 2015年3月2日閲覧。

- ^ 山田秀三『北海道の地名』北海道新聞社昭和59年 p463

- ^ 北道邦彦『アイヌ語地名で旅する北海道』朝日新書 平成20年 p42

- ^ 山田秀三『北海道の地名』北海道新聞社昭和59年 p464

- ^ 山田秀三『北海道の地名』北海道新聞社昭和59年 p464

- ^ “支笏洞爺国立公園”. 北海道地方環境事務所. 環境省. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “ニセコ積丹小樽海岸国定公園”. 北海道. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “尻別川”. 北海道開発局. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “尻別川水系” (PDF). 国土交通省. 2015年2月27日閲覧。

- ^ “北海道 全域豪雪地帯”. 全国積雪寒冷地帯振興協議会. 2015年3月6日閲覧。

- ^ “数字で見るニセコ ニセコ町統計資料 2014年5月末版” (PDF). ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ 西野義隆. “わがマチの自慢 No.4 ニセコ町” (PDF). 北海道地域農業研究所. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “町の出来事概略”. ニセコ町100年史・記念誌. ニセコ町. 2015年2月28日閲覧。

- ^ 菊地勝弘. “ニセコ山頂着氷観測所” (PDF). 日本気象学会. 2015年3月2日閲覧。

- ^ a b c “国民保養温泉地一覧” (PDF). 環境省. 2015年3月2日閲覧。

- ^ “全国過疎地域自立促進連盟”. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “都市景観大賞「美しいまちなみ賞」受賞地区”. 国土交通省. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b c “北海道ニセコ町 環境モデル都市提案書” (PDF). ニセコ町 (2012年10月). 2015年3月2日閲覧。

- ^ “ニセコ町の準都市計画”. ニセコ町. 2015年3月11日閲覧。

- ^ “ニセコ町準都市計画 景観地区・特定用途制限地域 決定箇所図(総括図)” (PDF). ニセコ町. 2015年3月11日閲覧。

- ^ a b c “ニセコ町まちづくり基本条例”. ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “全国で初めて株式会社化された観光協会 ニセコリゾート観光協会” (PDF). 開発こうほう. 北海道開発協会. 2015年3月1日閲覧。

- ^ a b “移住をお考えの方”. ニセコ町. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “JAようてい”. 2015年2月26日閲覧。

- ^ “にこっとBUS(デマンドバス)運行”. ニセコ町. 2015年3月2日閲覧。

- ^ “支笏洞爺ニセコルート”. シーニックバイウェイ北海道. 2015年10月19日閲覧。

- ^ “重点「道の駅」 全35箇所” (PDF). 国土交通省. 2015年3月11日閲覧。

- ^ 後方羊蹄山の高山植物帯 - 文化遺産オンライン(文化庁)

- ^ a b “文化財・天然記念物の概要” (PDF). 後志教育局. 北海道教育委員会. 2015年3月1日閲覧。

- ^ “ニセコ町民憲章”. ニセコ町例規集. ニセコ町. 2015年10月24日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 行政

- 北海道ニセコ町 NISEKO TOWN OFFICIAL WEB SITE

- NisekoLive! – Ustream公式チャンネル

- ニセコ町 Niseko town (nisekotown) - Facebook

- ニセコ町役場 (@nisekocho) - X(旧Twitter)

- 北海道後志総合振興局

- え~ぞ・しりべし/後志総合振興局 (Ezo.Shiribeshi) - Facebook

- 観光

- ニセコ町観光情報

- ニセコリゾート観光協会

- ニセコリゾート観光協会 (niseko.ta) - Facebook