「アポロ8号」の版間の差分

CommonsDelinker (会話 | 投稿記録) m "Apollo_8_command_module_.jpg" を "Apollo_8_command_module.jpg" に差し替え(Steinsplitterによる。理由:Robot: Removing space(s) before file extension) |

m →地球の出 |

||

| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 21行目: | 21行目: | ||

|}} |

|}} |

||

[[ファイル:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|right|thumb|240px|アポロ8号から撮影された月面から昇る地球]] |

[[ファイル:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|right|thumb|240px|アポロ8号から撮影された月面から昇る地球]] |

||

'''アポロ8号'''(アポロはちごう)は人類初の有人[[月]]周回ミッションを行った[[宇宙船]]である。8号は[[アポロ計画]]で2番目の有人ミッションであった。 |

|||

'''アポロ8号'''は、[[アメリカ合衆国]]の[[アポロ計画]]における二度目の[[有人宇宙飛行]]である。[[1968年]][[12月21日]]に発射され、[[地球周回軌道]]を離れて[[月]]を周回し、再び安全に[[地球]]に戻ってきた初の[[宇宙船]]となった。 |

|||

== 概要 == |

|||

[[1968年]][[12月21日]]、[[サターンV 型ロケット]]で打ち上げられ、初めて月を周回(10周)して帰還。3名の搭乗員は人類で初めて[[月の裏|月の裏側]]を目撃した人物となった。また、荒涼とした月面から、[[生命]]に満ちた藍色の地球が昇る「[[地球の出|アース・ライズ]] 」(下記画像参照)を初めて撮影したのもこのミッションの時である。 |

|||

船長の[[フランク・ボーマン]]、[[アポロ司令・機械船|司令船]]操縦士の[[ジム・ラヴェル]]、[[アポロ月着陸船|着陸船]]操縦士の[[ウィリアム・アンダース]]の三人の[[宇宙飛行士]]は、[[人類]]として初めて (1) 地球周回軌道を離れ、(2) 地球全体を一目で見、(3) [[月の裏側]]の様子を確認し、(4) 月において[[地球の出]]を目撃した。この1968年のミッションは[[サターンV|サターン5型ロケット]]の三度目の飛行であり、また同[[ロケット]]を使用しての初の有人飛行であった。さらに[[フロリダ州]]の[[ケープカナベラル空軍基地]]に隣接する[[ケネディ宇宙センター]]から有人宇宙船が発射されるのも、これが初めてのことであった。 |

|||

月軌道上では司令船と機械船の試験を行い、また宇宙船からの[[テレビ]]中継も実施された。 |

|||

当初の予定では[[1969年]]初頭に司令・機械船と月着陸船を[[楕円]][[中軌道]]に乗せての二度目の試験飛行となるはずだったが、着陸船の制作が遅れていたため1968年8月に予定が変更され、より意欲的に司令・機械船のみを使って月を周回することに決定した。このためボーマンと他の搭乗員たちは、当初の計画よりも2ヶ月から3ヶ月早く飛行することとなった。準備の時間はその分切りつめられ、厳しい訓練を強いられた。 |

|||

本来は[[地球周回軌道]]上で[[アポロ月着陸船|月着陸船]]のテストを行うミッションとして計画されていたが、着陸船の開発が遅れていた上に、[[アメリカ中央情報局|CIA]]の[[偵察衛星|スパイ衛星]]により、[[ソビエト連邦|ソ連]]が新型ロケットを準備している事が分かり、[[宇宙開発競争]]で遅れをとっていたアメリカは、急遽予定を変更し、着陸船の連結されていない司令船だけの状態のアポロ8号で月の周回軌道を廻らせることとなったのである。 |

|||

8号は月に到達するまで3日かかった。月周回軌道上では20時間のうちに月を10周し、[[クリスマス・イブ]]には飛行士たちが[[創世記]]の最初の10節を朗読した。その様子は[[テレビ]]で全米に中継され、当時のアメリカで史上最も高い[[視聴率]]を叩き出した。8号の成功は、[[ジョン・F・ケネディ]][[アメリカ合衆国大統領|大統領]]が公約した「1960年代の終わりまでに人間を月に到達させる」という目標を[[アポロ11号]]が達成するための道を切り開いた。飛行士たちが搭乗した司令船は、1968年[[12月27日]]に北太平洋に着水した。三人の飛行士は帰還後[[タイム (雑誌)|タイム紙]]により、「1968年を代表する男たち (Men of the Year)」に選ばれた。 |

|||

なお打ち上げ前より、[[イギリス]]など各国の天文学者から「無茶である」との声も出ていた。のちに起こる[[アポロ13号]]の事故の際には月着陸船を連結していたため、それを避難場所として用いることができたが、8号の際には司令船だけを用いての往復であったため、同種の事故が起きていれば乗組員の生還は望めなかったし、そもそも準備不足の中での強行であったことから、月往復の軌道を外れて[[太陽系]]をさまよう危険性も多く有していた。 |

|||

==搭乗員== |

|||

またソ連はアポロ8号の打ち上げに12日先駆け([[12月9日]]打ち上げ予定であった)、[[ソユーズL1計画]]として2人乗り宇宙船の月往復を計画していたが、[[1967年]]の[[ソユーズ1号]]での墜落事故(コマロフ飛行士が死亡)を受けて及び腰になっていた政府から認可が下りず、実施されることは無かった。 |

|||

{{Spaceflight crew |

|||

|terminology = 飛行士 |

|||

|position1 = 船長 |

|||

|crew1_up = [[フランク・ボーマン]] |

|||

|flights1_up = 二 |

|||

|position2 = 司令船操縦士 |

|||

|crew2_up = [[ジム・ラヴェル]] |

|||

|flights2_up = 三 |

|||

|position3 = 月着陸船操縦士 |

|||

|crew3_up = [[ウィリアム・アンダース]] |

|||

|flights3_up = 一 |

|||

|notes = 「'''月着陸船操縦士'''」は、「ブロック2」と呼ばれる計画において第三位の地位の飛行士につけられる公式な名称で、実際に着陸船が存在しなくても使用される。 |

|||

}} |

|||

この乗組員たちが[[スペース・シャトル]]以前の計画において特徴的なのは、船長が最も経験を積んだ飛行士ではないことである。またラヴェルは[[ジェミニ計画|ジェミニ]]7号で船長を経験していたが、以前の飛行で船長を務めた者が平の飛行士になるという点でも希なケースであった。 |

|||

===補助搭乗員=== |

|||

月周回軌道上で(地球への帰路でという説もある。以下同)飛行士たち3人は聖書の朗読をおこなった。これは、ミッション中にクリスマスを迎え、地球へ向けてのメッセージとして旧約聖書の創世記の一節(1章1節から10節)を朗読したものである。しかし帰還後「税金を使って宗教行事を行った」として、[[無神論]]者の権利団体「アメリカン・アテイスト(American Atheists)」の代表者で創設者であるマダリン・マーレイ・オーヘイル(Madalyn Murray O'Hair マダリン・マレー・オヘアとも)が「宇宙飛行士は、宇宙にいる間は[[宗教]]的活動を控えるべきだ」と訴訟を起こした<ref>これ以前から継続的に、国家公務員は公の場で宗教的な祈りを捧げるべきではないと数々の訴訟を起こしており、宇宙飛行士は国家公務員であるということで本件訴訟に至ったとされる</ref>。 |

|||

{{Spaceflight crew |

|||

|terminology = 飛行士 |

|||

|position1 = 船長 |

|||

|crew1_up = [[ニール・アームストロング]] |

|||

|flights1_up = |

|||

|position2 = 司令船操縦士 |

|||

|crew2_up = [[バズ・オルドリン]] |

|||

|position3 = 月着陸船操縦士 |

|||

|crew3_up = [[フレッド・ヘイズ]] |

|||

}} |

|||

月面着陸飛行においては、司令船操縦士には[[天測航法]] (ナビゲーション)、着陸船操縦士には[[機関士]] (フライト・エンジニア) の役目が割り当てられる。機関士は8号のように着陸船を搭載していない場合でも、宇宙船のすべてのシステムを監視する責任を持つ<ref name="Baker 1981">[[#Baker|Baker 1981]]</ref>。 |

|||

ラヴェルは当初は補助搭乗員で、[[マイケル・コリンズ]]が正規の司令船操縦士だったが、コリンズが手術を要するほどの[[椎間板ヘルニア]]を患ったため、正規の搭乗員となった<ref>[[#Collins|Collins 2001]], pp. 288–294</ref>。 |

|||

帰還へ向けたエンジンの噴射に成功した飛行士ジム・ラヴェルは、[[12月25日]]であったことを受け、「みんなに伝えてくれ。月には[[サンタクロース]]が居る。」と、エンジン噴射成功の報告にジョークを交え[[ヒューストン]]に伝えた<ref>噴射成功は月のサンタのプレゼントの意</ref>。しかしこれを元に「サンタ」は宇宙人(もしくは[[UFO]])の[[隠語]]であると、あまたあるNASAによる隠蔽・陰謀の1つであるとする説がある([[アポロ計画陰謀論]]参照)。 |

|||

オルドリンは当初は着陸船の補助操縦士だったが、ラヴェルが正規の搭乗員になり、この計画のために使用される特別な司令船であるCSM-103についての経験を持っている操縦士が他にいなかったため、オルドリンが司令船操縦士に移動し、新たにヘイズが着陸船の補助操縦士に抜擢された。 |

|||

== 搭乗員 == |

|||

* [[フランク・ボーマン]]:船長 |

|||

* [[ジム・ラヴェル]]:飛行士 |

|||

* [[ウィリアム・アンダース]]:飛行士 |

|||

11号ではアームストロングが船長となったほか、オルドリンが着陸船の操縦士に復帰し、コリンズが司令船操縦士に任命された。 |

|||

3名の宇宙飛行士は、[[タイム (雑誌)|タイム誌]]の1968年の[[タイム (雑誌)#パーソン・オブ・ザ・イヤー|マン・オブ・ザ・イヤー]]に選ばれた。また、ボーマンは後に[[イースタン航空]]の社長になっている。 |

|||

===管制センター=== |

|||

アポロ8号の司令船は、[[イリノイ州]][[シカゴ]]の[[シカゴ科学産業博物館]]に展示されている。 |

|||

8号の地上管制のチームは支援メンバーに任命された宇宙飛行士たちと、飛行士ではない指揮官やそのスタッフたちによって構成されていた。支援メンバーとは宇宙飛行士たちが勤めるもので、本搭乗員と補助搭乗員が実際に訓練を受けるのに対し、飛行のための訓練は受けないものの会議などで飛行士たちの立場に立って意見を述べたり、計画の立案において飛行士でなければ分からないような細目について提案したりするものである。また彼らは、飛行中に「宇宙船連絡員 (Capsule Communicator, CAPCOM)」も勤める。8号においては、支援メンバーはジョン・ブル (John S. Bull)、ヴァンス・ブランド (Vance D. Brand)、ジェラルド・カー (Gerald P. Carr)、ケン・マッティングリー (Ken Mattingly) の四飛行士が担当した<ref name="chronapp6">{{cite book |last1=Ertel |first1=Ivan D. |last2=Newkirk |first2=Roland W. |last3=Brooks |first3=Courtney G. |others=Compiled by Sally D, Gates, History Office, [[Lyndon B. Johnson Space Center|JSC]], with Cyril E. Baker, Astronaut Office, JSC |title=The Apollo Spacecraft: A Chronology |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/contents.htm#Volume%20IV |archiveurl=//web.archive.org/web/20080205020128/http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/contents.htm |archivedate=February 5, 2008 |accessdate=January 29, 2008 |volume=IV |year=1969–1978 |publisher=NASA |location=Washington, D.C. |id=NASA SP-4009 |oclc=23818 |lccn=69060008 |chapter=Appendix 6: Crews and Support for Manned Apollo Flights |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/v4app6.htm |display-authors=2<!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>。地上管制センターは三交代制で、それぞれのシフトはクリフォード・チャールスワース (Clifford E. Charlesworth、緑チーム)、グリン・ランネイ (Glynn Lunney、黒チーム)、ミルトン・ウィンドラー (Milton Windler、栗色チーム) の三人の飛行指揮官によって率いられていた<ref name="expeditions1">{{cite book |last=Phillips |first=Samuel C. |authorlink=Samuel C. Phillips |editor-last=Cortright |editor-first=Edgar M |editor-link=Edgar Cortright |title=Apollo Expeditions to the Moon |url=http://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-350/cover.html |archiveurl= http://web.archive.org/web/20080219204538/http://history.nasa.gov/SP-350/ch-9-5.html |archivedate=February 19, 2008 |deadurl=no |accessdate=January 28, 2008 |year=1975 |publisher=NASA |location=Washington, D.C. |oclc=1623434 |id=NASA SP-350 |chapter=Lifting From a Sea of Flame |chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-350/ch-9-5.html}} Chapter 9.5.</ref>。 |

|||

[[ファイル:Apollo_8_command_module.jpg|right|thumb|240px|[[シカゴ科学産業博物館]]に展示されているアポロ8号の司令船]] |

|||

===ミッションの記章=== |

|||

記章の三角形は、円錐形の司令船を象徴している。地球と月をめぐる8の字の赤い線は、計画の番号だけでなく計画そのものの性格をも表している。また赤線の上には、飛行士たちの氏名が記されている<ref name="Lattimer 1985">[[#Lattimer|Lattimer 1985]]</ref>。記章を最初にデザインしたのはラヴェルだった。彼は8号が月周回飛行に変更されたことを知ったすぐ後、[[カリフォルニア]]から[[ヒューストン]]に向かう[[T-38 (航空機)|T-38]]練習機の後部座席で、何度もスケッチをした。最終的なデザインをしたのは、ヒューストンの画家であり[[アニメーター]]であるウィリアム・ブラッドレイ (William Bradley) であった<ref name="Lattimer 1985"/>。 |

|||

==計画の経緯== |

|||

{{Main|アポロ計画飛行種別一覧}} |

|||

[[アポロ4号]]と[[アポロ6号|6号]]は無人のサターン5型ロケットを使い、無人の「ブロック1タイプ」と呼ばれるアポロ司令・機械船 (Command and Service Module, CSM) を地球周回軌道に打ち上げる、「[[アポロ計画飛行種別一覧|A計画]]」に分類される飛行計画であった。一方で1968年10月に打ち上げられた[[アポロ7号]]は有人のCSMを低軌道に打ち上げるもので、「[[アポロ計画飛行種別一覧|C計画]]」の目的を完遂するものであった。 |

|||

[[File:Apollo-linedrawing.png|thumb|アポロ司令・機械船概略図]] |

|||

その後の計画が成功するかどうかは、月着陸船 (Landing Module, LM) の製造にかかっていた。LMを低軌道で試験する「[[アポロ計画飛行種別一覧|D計画]]」として、ジェームズ・マクディヴィット (James McDivitt)、[[デイヴィッド・スコット]] (David Scott)、[[ラッセル・シュウェイカート]] (Russell Shweickart) を飛行士として1968年12月に8号を打ち上げる一方で、ボーマン船長のグループが[[1969年]]初頭に、LMを地球周回楕円中軌道で試験するより過酷な「[[アポロ計画飛行種別一覧|E計画]]」の飛行をすることが予定されていた。だがLMの製造開発は遅れていた。さらに8号のLMが1968年6月に[[ケープ・カナベラル]]に到着したとき明らかな欠陥が見つかったため、製造担当企業である[[グラマン|グラマン社]]はLMの軌道実験は少なくとも1969年2月まで遅れることを表明せざるを得なかった。このことはD計画およびその後の計画が遅れることを意味し、また1969年の終わりまでに人間を月に着陸させるという計画全体の目標が達成できなくなる可能性があった。<ref name="Baker 1981"/><ref name="augsep1968">{{cite book |last1=Ertel |first1=Ivan D. |last2=Newkirk |first2=Roland W. |last3=Brooks |first3=Courtney G. |title=The Apollo Spacecraft: A Chronology |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/contents.htm#Volume%20IV |archiveurl=//web.archive.org/web/20080205020128/http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/contents.htm |archivedate=February 5, 2008 |accessdate=January 29, 2008 |volume=IV |year=1969–1978 |publisher=NASA |location=Washington, D.C. |id=NASA SP-4009 |oclc=23818 |lccn=69060008 |chapter=Part 2 (N): Recovery, Spacecraft Redefinition, and First Manned Apollo Flight: August through September 1968 |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4009/v4p2n.htm |display-authors=2 |deadurl=no}}</ref> |

|||

アポロ宇宙船計画室室長のジョージ・ロウ (George Low) は8月、LMの問題による開発の遅れを取り戻す解決策を提案した。彼によればCSMはLMよりも3ヶ月先に準備できるのだから、CSMのみによる試験飛行を1968年12月に行うことができる。ならば7号ですでに成功しているC計画をわざわざ反復するよりも、いっそのことCSMを月まで送ってしまい、あわよくば月周回軌道に投入してしまおうというのである。この方法なら、10号で予定されている「[[アポロ計画飛行種別一覧|F計画]]」(月面着陸の最終的な予行演習) まで待たなければならなかった月周回軌道への投入試験を、前倒しで行うことができる<ref name="augsep1968" />。また地球を中軌道で周回するE計画は放棄することになるが、全体として見ればD計画が遅れるだけで済む。 |

|||

[[File:Apollo 8 first stage in the Vehicle Assembly Building.jpg|thumb|upright|[[スペースシャトル組立棟|垂直組立棟]]の中で釣り上げられるサターン5型ロケット第一段。1968年[[2月1日]]。]] |

|||

NASAのほとんどの幹部は、機器と人員の両面において信頼を置くことができ、また月周回飛行を実行することで大いに士気を鼓舞することができるとしてこの提案に賛成した。若干の説得をしなければならない唯一の人物はNASA長官の[[ジェイムズ・ウェッブ]] (James E. Webb) だったが、彼も最終的には他の幹部と同様に承認した。こうして8号は正式にD計画から「[[アポロ計画飛行種別一覧|C基本 (C-Prime) 月周回計画]]」へと変更されたが、ウェッブの指示によりマスコミに対してはこのことは伏せられ、依然として地球周回計画のままであるとされた<ref name="chariots11-5">{{cite book |last1=Brooks |first1=Courtney G. |last2=Grimwood |first2=James M. |last3=Swenson |first3=Loyd S., Jr. |others=Foreword by Samuel C. Phillips |title=Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/cover.html |accessdate=January 29, 2008 |series=NASA History Series |year=1979 |publisher=Scientific and Technical Information Branch, NASA |location=Washington, D.C. |isbn=978-0-486-46756-6 |oclc=4664449 |id=NASA SP-4205 |chapter=The Apollo 8 Decision |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch11-5.html}}</ref>。初めてこの決定が公表されたのは7号が地球周回飛行を成功させた3週間後の[[11月12日]]で、発射の40日前のことであった<ref name="chariots11-2">{{cite book |last1=Brooks |first1=Courtney G. |last2=Grimwood |first2=James M. |last3=Swenson |first3=Loyd S., Jr. |others=Foreword by Samuel C. Phillips |title=Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/cover.html |accessdate=January 29, 2008 |series=NASA History Series |year=1979 |publisher=Scientific and Technical Information Branch, NASA |location=Washington, D.C. |isbn=978-0-486-46756-6 |oclc=4664449 |id=NASA SP-4205 |chapter=Proposal for a Lunar Orbit Mission |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch11-2.html}}</ref>。 |

|||

8号の計画変更を受けて宇宙飛行士の統括責任者[[ドナルド・スレイトン]] (Deke Slayton) はD計画とE計画の飛行士を交代させることを決定した。この決定はまた宇宙船を交代することをも意味し、ボーマンのグループはCSM-103を、マクディヴィットのグループはCSM-104を使用することとなった<ref name="augsep1968" /><ref name="chariots11-3">{{cite book |last1=Brooks |first1=Courtney G. |last2=Grimwood |first2=James M. |last3=Swenson |first3=Loyd S., Jr. |others=Foreword by Samuel C. Phillips |title=Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/cover.html |accessdate=January 29, 2008 |series=NASA History Series |year=1979 |publisher=Scientific and Technical Information Branch, NASA |location=Washington, D.C. |isbn=978-0-486-46756-6 |oclc=4664449 |id=NASA SP-4205 |chapter=Selecting and Training Crews |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch11-3.html}}</ref>。 |

|||

[[9月9日]]、飛行士たちは[[シミュレーター]]で準備を始めた。ミッションが始まるまでに、実際の飛行における作業1時間あたり7時間のトレーニング時間を費やした。飛行士たちは飛行のすべての段階について訓練されていたが、各人がそれぞれ専門的に修得しておかなければならないものもあった。たとえば船長のボーマンは[[大気圏再突入]]の際における司令船の制御、ラヴェルは万が一宇宙船が地球と交信できなくなった場合の[[天測航法]]の技術、アンダースは宇宙船が指示どおり機能しているかをチェックする役割を、それぞれ与えられていた<ref name="Baker 1981"/>。 |

|||

[[9月21日]]、1969年中に月面着陸をするという目標にさらなるプレッシャーを与えるできごとが起こった。[[ソビエト連邦]]の[[ゾンド5号]]が[[ヨツユビリクガメ]]やいくつかの生き物を乗せて、月を周回して地球に帰還したのである<ref>[[#Chaikin|Chaikin 1994]], p. 76</ref>。NASAやマスコミは、ソ連が同型のゾンド宇宙船に飛行士を乗せて、1968年の終わりまでに月を周回してしてしまうのではないかと憶測した<ref name="Moon Race 1968">{{cite news |title=Poised for the Leap |url=http://www.time.com/time/subscriber/article/0,33009,844661-1,00.html |accessdate=December 15, 2011 |work=[[Time (magazine)|Time]] |date=December 6, 1968 |location=New York}}</ref>。 |

|||

ケネディ宇宙センター内の飛行士専用居住区画で生活している8号の搭乗員たちは発射の前夜、[[チャールズ・リンドバーグ]]とその妻[[アン・モロー・リンドバーグ|アン・モロー]]の訪問を受けた<ref name="Benke">{{cite news |title=Astronauts look back 30 years after historic lunar launch |first=Richard |last=Benke |url=http://cgi.canoe.ca/SpaceArchive/981221_30.html |agency=[[Associated Press]] |work=[[The Augusta Chronicle]] |publisher=[[Morris Communications]] |location=[[Augusta, Georgia|Augusta, GA]] |date=December 21, 1998 |accessdate=June 28, 2013}}</ref>。彼は飛行士たちに、[[1927年]]に[[スピリットオブセントルイス号]]で[[大西洋]]を横断する前、[[地球儀]]の上に糸を当てて[[ニューヨーク]]と[[パリ]]の間の距離を測り、それによって燃料の量を計算したことなどを話した。そのときの燃料の総量は、サターン5型ロケットが1秒間に消費する量の10分の1であった<ref name="zimmerman1">[[#Zimmerman|Zimmerman 1998]]</ref>。その翌日、リンドバーグは発射場近くの砂丘から8号の発射の様子を目撃した<ref name="zimmerman1" />。 |

|||

==サターン5型ロケット== |

|||

{{Main|サターンV}} |

|||

[[File:Ap8-KSC-68PC-147.jpg|thumb|ケネディ宇宙センター39A発射台に搬送されるアポロ8号]] |

|||

8号に使用されるサターン5型ロケットはSA-503との指定番号が与えられている。これは「サターン-アポロ (SA) 計画で使用されるサターンV (5) の03番目のロケット」を意味する。このロケットは1967年[[12月20日]]に[[スペースシャトル組立棟|垂直組立棟]]で組立が完成した当初は、司令・機械船の「ボイラープレート (boilerplate)」と呼ばれる無人の模型機を打ち上げると思われていた。だが1968年4月に行われた[[アポロ6号]]の発射試験では、第一段が[[ロケットエンジン#Pogo振動|Pogo振動]]と呼ばれるひどい振動を発生し、二段目のエンジンのうち二つが燃焼を停止し、さらに三段目のエンジンが軌道上で再点火しなかったといういくつもの大きな問題を発生した。これらの問題を解決し、無人のサターン5型による追加の試験飛行をして安全性が証明されない限りは、NASAの上層部は危険を冒して有人飛行を行うことを承認するわけにはいかなかった<ref name="stages1">[[#Bilstein|Bilstein 1996]], pp. 360–370</ref><ref name="chariots10-5">{{cite book |last1=Brooks |first1=Courtney G. |last2=Grimwood |first2=James M. |last3=Swenson |first3=Loyd S., Jr. |others=Foreword by Samuel C. Phillips |title=Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/cover.html |accessdate=February 1, 2008 |series=NASA History Series |year=1979 |publisher=Scientific and Technical Information Branch, NASA |location=Washington, D.C. |isbn=978-0-486-46756-6 |oclc=4664449 |id=NASA SP-4205 |chapter=''Apollo 6:'' Saturn V's Shaky Dress Rehearsal |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch10-5.html}}</ref>。 |

|||

この問題の解決には、[[マーシャル宇宙飛行センター]] (Marshall Space Flight Center, MSFC) のチームが参加した。最大の懸念はPogo振動で、これはエンジンの稼働を妨げるだけでなく、飛行士に余計な[[加速度|G]] (加速度) の負荷を与える可能性があった。NASAとMSFCの調査団は、エンジン振動の周波数が宇宙船が振動する周波数と偶然に一致していたため、両者が[[共振]]を起こしてロケット全体が振動を起こしたのだと結論づけた。このため[[ヘリウム]]ガスを注入して振動を減衰させるシステムが新たに設置された<ref name="stages1" />。 |

|||

同様に重要な問題は、飛行中に故障を起こした三つのエンジンであった。調査団は早い段階で、第二段ロケットで燃料の[[液体水素]]の[[パイプ]]が[[真空]]にさらされたときに裂け目が生じ、そこから燃料が漏れて二つのエンジンに供給される水素の圧力が下がったことを突き止めていた。その際、自動的に[[バルブ]]が閉じて二番エンジンへの燃料の供給を遮断しようとしたのだが、同時に三番エンジンへの[[液体酸素]]の供給も遮断されてしまった。これは両者の[[電気]][[ケーブル]]が誤って配線されていたことが原因だった。その結果、三番エンジンは二番エンジンが停止した1秒後に燃焼を停止してしまったのである。その後の調査で、再点火しなかった第三段ロケットのエンジンでも同様の問題があったことが明らかにされた。同じような事故が将来的な打ち上げでも発生しないよう、点火装置の配線と燃料の供給管を修正するというのが調査団が出した結論だった<ref name="stages1" />。 |

|||

1968年8月、マーシャル宇宙飛行センターにおいて調査団の解決策が試験された。[[S-IC|サターン5型ロケット第一段 (S-IC)]]には[[ショックアブソーバー]]が新たに設置され、[[S-II|第二段S-II]]では燃料パイプが改良され、真空状態での漏れや破断に対する耐久性が強化された。NASA幹部は実験によって問題が解決されたことを確認すると、SA-503を使用しての有人飛行を行うことを承認した<ref name="stages1" /><ref name="orloff1">{{cite book |last=Orloff |first=Richard W. |title=Apollo by the Numbers: A Statistical Reference |url=http://history.nasa.gov/SP-4029/SP-4029.htm |accessdate=June 28, 2013 |series=NASA History Series |origyear=First published 2000 |date=September 2004 |work=NASA History Division, Office of Policy and Plans |publisher=NASA |location=Washington, D.C. |isbn=0-16-050631-X |lccn=00061677 |id=NASA SP-2000-4029 |chapter=Apollo 8 - The Second Mission: Testing the CSM in Lunar Orbit |chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_08a_Summary.htm}}</ref> |

|||

[[9月21日]]、ロケットの先端に宇宙船が取り付けられた。すべてが完成した8号は[[10月9日]]、[[クローラー・トランスポーター]]に乗せられ、時速3[[マイル]] (5km) の速度で発射台に向かった<ref name="'satVillust'">{{cite book |last=Akens |first=David S. |title=Saturn Illustrated Chronology |url=http://history.nasa.gov/MHR-5/cover.htm |archiveurl=//web.archive.org/web/20080307132427/http://history.nasa.gov/MHR-5/app_h.htm |archivedate=March 7, 2008 |accessdate=February 1, 2008 |year=1971 |publisher=[[Marshall Space Flight Center]] |location=Huntsville, AL |id=MSFC MHR-5 |chapter=Appendix H - Saturn at the Cape |chapterurl=http://history.nasa.gov/MHR-5/app_h.htm |deadurl=no}}</ref>。一方でロケットの試験は、[[12月5日]]から[[12月11日|11日]]まで行われた各種レベルの準備試験を含め、発射の前日まで継続して実施された。Pogo振動、燃料パイプの破断、配線問題に対するすべての改善策の試験が終了したのは[[12月18日]]で、発射のわずか3日前のことであった<ref name="stages1" />。 |

|||

==ミッション== |

|||

===軌道要素の概要=== |

|||

[[File:Apollo-8-mission-profile.png|thumb|upright=1.5| 1968年12月21日 12:51 (UTC):発射<br />同日 15:47 (2時間56分後):月遷移軌道に投入<br />12月24日 09:59 (2日21時間8分後):月周回軌道に進入 (月を10周)<br />12月25日 06:10 (3日17時間19分後):地球帰還軌道に投入<br />12月27日 15:37 (6日2時間46分後):大気圏再突入<br />—15:51 (6日3時間00分後): 着水<ref name="orloff2">{{cite book |last=Orloff |first=Richard W. |title=Apollo by the Numbers: A Statistical Reference |url=http://history.nasa.gov/SP-4029/SP-4029.htm |accessdate=June 28, 2013 |series=NASA History Series |origyear=First published 2000 |date=September 2004 |work=NASA History Division, Office of Policy and Plans |publisher=NASA |location=Washington, D.C. |isbn=0-16-050631-X |lccn=00061677 |id=NASA SP-2000-4029 |chapter=Apollo 8 Timeline |chapterurl=http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_08i_Timeline.htm}}</ref>。<br />図中のSPSは[[アポロ司令・機械船|機械船]]のロケットエンジン、RCSは司令船の姿勢制御用ロケットである。]] |

|||

8号は複数の[[天体]]を周回する史上初の有人宇宙船であるため、その[[軌道要素]]は月[[ホーマン遷移軌道|遷移軌道]]への投入操作を境にして二つの側面を持つ。 |

|||

アポロの月飛行は、まず地球上空 100[[海里]] (185km) を周回する待機軌道から始まる。8号の待機軌道は[[遠地点]] 99.99海里 (185.18km)、[[近地点]] 99.57海里 (184.40km)、[[赤道]]に対する[[軌道傾斜角]] 32.51°、地球周回時間 88.19分であった。なお、2時間44分30秒の軌道待機中にロケットの中に余っていた推進剤を投棄したことにより、その反動で遠地点は 6.4海里 (11.9km) 上昇した<ref name="orloff1" />。 |

|||

その後第三段ロケット[[S-IVB]]を 318秒間噴射することにより、63,531[[ポンド (質量)|ポンド]] (28,817kg) の宇宙船の速度を軌道周回速度の秒速 7.793kmから 10.822kmにまで上昇させ、月遷移軌道に投入した。なおこれは、人類がそれまで達成した地球に対する相対速度としては史上最速のものであった<ref name="chariots11-6">{{cite book |last1=Brooks |first1=Courtney G. |last2=Grimwood |first2=James M. |last3=Swenson |first3=Loyd S., Jr. |others=Foreword by Samuel C. Phillips |title=Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/cover.html |accessdate=January 29, 2008 |series=NASA History Series |year=1979 |publisher=Scientific and Technical Information Branch, NASA |location=Washington, D.C. |isbn=978-0-486-46756-6 |oclc=4664449 |id=NASA SP-4205 |chapter=Apollo 8: The First Lunar Voyage |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4205/ch11-6.html}}</ref>。またこれは[[宇宙速度#第三宇宙速度|地球脱出速度]]の秒速 11.200kmよりはわずかに遅いものであったが、8号の地球周回軌道を[[楕円軌道]]に引き伸ばし、宇宙船を月の[[重力圏]]にとらえさせるには十分なものだった<ref name="woods">[[#Woods|Woods 2008]], pp. 108–109</ref>。 |

|||

アポロ計画における通常の月周回飛行での月面からの高度は 60海里 (110km) と設定されていた。8号の場合は[[近点・遠点|近月点]] 60海里 (111.1km)、[[近点・遠点|遠月点]] 168.5海里 (312.1km)、月の赤道に対する傾斜角は 12°であった。その後この軌道は遠月点 60.7海里 (112.4km)、近月点 59.7海里 (110.6km)、周回時間128.7分に修正された。月の質量の偏り (mass concentrations, "masscons") が軌道に与えた影響は、当初予想されていたものよりも大きいことが分かった。20時間にわたる飛行の間に、軌道は遠月点 63.6海里 (117.8km)、近月点 58.6海里 (108.5km) に[[摂動]]した<ref name="orloff1" />。 |

|||

8号は地球から最大で203,752海里 (234,474[[マイル]]、377,349km) 離れた<ref name="orloff1" />。 |

|||

===発射から月遷移軌道への投入=== |

|||

[[File:Ap8-KSC-68PC-329.jpg|thumb|upright|8号の発射に月を多重露光した写真。通常はこの時間に月を見ることはできない。]] |

|||

アポロ8号は1968年12月21日、米[[東部標準時]] 7:51:00 a.m. に、第一段[[S-IC]]、第二段[[S-II]]、第三段[[S-IVB]]からなる[[ロケット#多段式ロケット|三段式ロケット]]サターンVを使い、まず地球周回軌道に乗ることを目的に発射された。発射の際には、わずかに三つの小さな問題が発生した。 |

|||

一つは第一段S-ICの[[出力]]が 0.75% 低かったことで、これはエンジンが予定よりも 2.45秒長く燃焼したことが原因だった。また第二段S-IIはロケットを噴射している間、ずっと[[ロケットエンジン#Pogo振動|Pogo振動]]を発生させていた。ボーマンの試算によれば、このときの振動は周波数 12[[ヘルツ]]で、加速度は{{nowrap|±0.25 ''g-force|g''}} (±2.5 m/s<sup>2</sup>) だった<ref name="orloff1" />{{Failed verification|date=January 2014}}。 |

|||

三段すべてのロケットは発射の間燃焼を続け、第一段S-ICとS-IIは途中で切り離された<ref name="chariots11-6" />。S-ICは[[大西洋]]上 {{Coord|30|12|N|74|7|W|name=Apollo 8 S-IC impact}} に、S-IIは{{Coord|31|50|N|37|17|W|name=Apollo 8 S-II impact}} に落下した<ref name="zimmerman1" /><ref name="orloff1" />。第三段S-IVBは地球周回軌道に乗った後も切り離されず、後に宇宙船を月遷移軌道に乗せる噴射をするために残された。 |

|||

周回軌道に乗ると、搭乗員と管制センターは宇宙船のチェックと遷移軌道移行の準備のために2時間38分を費やした。前回の無人試験のとき再点火に失敗したS-IVBが適切に作動するかどうかは、計画にとってきわめて重大な要素であった<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

飛行中は、同僚の三人の宇宙飛行士が宇宙船連絡員として、三交代制で勤務した。宇宙船連絡員とは通常「カプコム (Capsule Communicators, CAPCOM)」と呼ばれるもので、飛行士たちと定期的に会話ができるのは彼らだけだった。 |

|||

8号で最初にCAPCOMを担当したのはコリンズで、発射から2時間27分22秒後に「アポロ8号、遷移軌道投入のための噴射準備よし」と無線で連絡した<ref name="journal day 1 TLI">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/02earth_orbit_tli.htm |title=Day 1: Earth Orbit and Translunar Injection |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate=February 7, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080218181006/http://history.nasa.gov/ap08fj/02earth_orbit_tli.htm |archivedate=February 18, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。この会話によって明らかなように、8号に月に向かう許可を正式に与えたのは管制センターであった。噴射のための次の12分間、飛行士たちは宇宙船とS-IVBの監視を続けた。軌道投入のための噴射は完璧なものだった。 |

|||

軌道投入の任務を完全にこなした後、S-IVBは切り離された。その後飛行士たちは使用済みの第三段の写真を撮影するために宇宙船を反転させ、しばらくの間S-IVBと編隊飛行を続けた。宇宙船を後ろに向けたその時、彼らの目に飛び込んできたのは、遠ざかりつつある地球の姿だった。人類が初めて地球の全体像をひと目で見たのは、まさにこの瞬間であった<ref name="chariots11-6" />。だがボーマンはそれよりも、S-IVBが宇宙船とあまりにも近いところにあることを懸念していた。そのため彼は、管制センターにロケットと離れる作業を行うことを提案した。はじめセンターは宇宙船を地球の方角に向け、機械船に搭載されている[[アポロ司令・機械船#姿勢制御装置|姿勢制御用ロケット]] (Reaction Control System, RCS) を噴射して速度を地球から遠ざかる方向に秒速 0.91mだけ加速することを提案したが、ボーマンはS-IVBが視界から消えてしまうことを恐れた。議論の結果、指示通りRCSをこの方角に噴射するかわりに速度は秒速 2.7mにすることが決定された<ref name="orloff1" />が、この検討のためにスケジュールは一時間遅れた<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

発射から5時間後、管制センターはS-IVBに対しタンクの中に残っている燃料をロケットの[[ノズル]]から排出し、軌道を変えるよう指令を送った。これによりS-IVBは月を通過してから[[太陽]]を周回する軌道に乗り、8号にそれ以上の危険を与える可能性はなくなった。S-IVBのその後の軌道は、太陽からの距離 0.92~0.99[[天文単位]] (138~148[[ギガメートル]])、[[黄道]]に対する傾斜角 23.47°、[[公転]]周期は 340.80日である<ref name="orloff1" />。 |

|||

8号の乗組員たちは、地球から 15,000マイル (24,000km) 離れたところまで広がる[[ヴァン・アレン帯]]を通過した初めての人類となった。科学者たちはヴァン・アレン帯を宇宙船が最高速で急速に通過すると、胸部撮影の[[レントゲン写真]]で浴びるのと同程度の 1ミリ[[グレイ (単位)|グレイ]]程度の[[X線]]を[[被曝]]するのではないかと予想していた (人間が1年間で浴びる放射線は、平均で2から3ミリグレイである)。被曝量を記録するため、飛行士たちはリアルタイムでデータを地球に送る[[線量計]]と、通算で浴びた[[放射線量]]を表示するための感光フィルムを身につけていた。計画終了までに彼らが浴びた放射線量は、平均して1.6ミリグレイであった<ref name="Biomedical">{{cite book |last=Bailey |first=J. Vernon |title=Biomedical Results of Apollo |url=http://lsda.jsc.nasa.gov/books/apollo/eboard2.htm |archiveurl=//web.archive.org/web/20080117135912/http://lsda.jsc.nasa.gov/books/apollo/S2ch3.htm |archivedate=January 17, 2008 |accessdate=January 28, 2008 |year=1975 |publisher=[[Lyndon B. Johnson Space Center]] |id=[http://history.nasa.gov/SP-368/sp368.htm NASA SP-368] |chapter=Radiation Protection and Instrumentation |chapterurl=http://lsda.jsc.nasa.gov/books/apollo/S2ch3.htm |deadurl=no}} Sec.2, Ch.3.</ref>。 |

|||

月を通過した後、S-IVBはこれから先の長い時間太陽を周り続けるであろう[[スペースデブリ|宇宙ごみ]] (スペース・デブリ) となった。[[2013年]]9月現在、軌道に残っていることが確認されている<ref name=ha20130923>{{cite web |title=Saturn S-IVB-503N - Satellite Information |url=http://www.heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=3627&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT |work=Satellite database |publisher=Heavens-Above |accessdate=2013-09-23 }}</ref>。 |

|||

===月遷移軌道=== |

|||

[[File:As08-16-2593.jpg|thumb|初めて撮影された地球の全体像。撮影したのはおそらくアンダースである<ref name="Apollo8FlightJournalDay1">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/03day1_green_sep.htm |title=Day 1: The Green Team and Separation |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |year=2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate=October 29, 2008}} TIMETAG 003:42:55.</ref>。中心に写っているのは南アメリカで、南側が上になっている。]] |

|||

司令船操縦士であるラヴェルに与えられた主な役割は、航法士 (ナヴィゲーター) であった。管制センターは宇宙船の軌道計算を完璧に行っていたが、もし万が一センターとの連絡が途絶えてしまった場合でも安全に帰還できるように、飛行士の誰かが航法士として軌道を計算する必要があった。ラヴェルは宇宙船に組み込まれた[[六分儀]]を使って星を観測し、星と地球 (もしくは月) の[[地平線]]の角度を測ることで軌道を計算したが、S-IVBから排出された燃料が大きな塵の雲となって宇宙船の周りを漂い、星と区別できなくなってしまったため、この作業は困難を極めた。 |

|||

発射から7時間後まで、S-IVBの問題とラヴェルが天測航法に手間取ったことにより、1時間40分ほどスケジュールから遅れてしまった。飛行士たちは「受動的温度管理 (Passive Thermal Control, PTC)」の準備を始めた。PTCとは俗に「[[バーベキュー]]ロール」とも呼ばれているもので、宇宙船を中心線に沿って1時間におよそ1回転させ、表面温度を均一にさせるものである。宇宙船は直射日光を浴びる部分は200℃以上にもなるのに対し、影の部分はマイナス100℃以下に下がってしまう。これだけの温度差があると、大気圏再突入の際の熱から宇宙船を守る耐熱保護パネルにひびが入ったり、燃料パイプが破断する恐れがある。宇宙船を完璧に中心線に沿って回転させることは現実的には不可能で、どうしても「[[歳差]] (すりこぎ運動)」が発生してしまうため、飛行士たちは30分ごとに微調整をしなければならなかった<ref name="journal day 1 Maroon">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/04day1_maroon.htm |title=Day 1: Maroon Team |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |date=April 22, 2006 |accessdate=February 4, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080107002315/http://history.nasa.gov/ap08fj/04day1_maroon.htm |archivedate=January 7, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。 |

|||

最初の軌道修正は発射から11時間後に行われた。地上での燃焼試験では、司令船の主エンジン (Servise Propultion System, SPS) は[[燃焼室]]が初めに「コーティング」されていない状態で長時間噴射すると、稀に爆発する可能性があることがわかっていた。エンジンを短時間だけ噴射すれば、このコーティングを実施することができた。この最初の軌道修正ではSPSエンジンがわずか 2.4秒間だけ噴射され、速度が[[順行・逆行|順行]] (進行方向) に向かって秒速 20.4[[フィート]] (6.2m) だけ加速された<ref name="orloff1" />が、これは予定されていた 24.8フィート (7.6m) よりも低いものだった。原因は[[酸化還元反応|酸化]]剤のパイプの中に[[ヘリウム]]の泡が発生し、それが燃料の圧力を下げたことであった。このため飛行士は姿勢制御用ロケットを噴射し、微調整を行った。このあと2回の軌道修正が予定されていたが、軌道は完璧なものであることが分かったためにキャンセルされた<ref name='journal day 1 Maroon' />。 |

|||

発射から11時間が経過した時点で、飛行士たちはすでに16時間睡眠をとっていなかった。NASAは発射前、緊急事態が発生したときに備えて少なくとも一人の飛行士は常に起きていなければならないと決めていた。このためボーマンが最初の睡眠につくことになったが、無線の会話や機械的な騒音がひっきりなしに聞こえてくるため、眠りにつくのは困難であることが分かった<ref name='journal day 1 Maroon' />。 |

|||

[[File:As8-16-2583.jpg|thumb|分離直後に撮影された8号の第三段ロケットS-IVB]] |

|||

睡眠をとろうとしてから1時間後、ボーマンは[[バルビツール酸系]][[睡眠薬]]を服用する許可を求めた。睡眠薬はあまり効果がなかったが、それでも何とか眠りについた。だがその直後、彼は気分が悪くなって目が覚めてしまった。ボーマンは二回吐いた。その上ひどい[[下痢]]に襲われたため、船内に嘔吐と下痢の排泄物の小滴が漂う結果となってしまった。その除去のために、飛行士たちは悪戦苦闘することになった。ボーマンははじめ自分の体調不良を誰にも知らせたくなかったのだが、ラヴェルとアンダースは管制センターに報告することを求めた。飛行士たちは、データ保存装置 (Data Storage Equipment, DSE) を使用することに決めた。これは音声や身体測定の結果を記録し、それを高速で管制センターに伝えることができるというものである。ボーマンの体調の詳細を記録した後、飛行士たちは管制センターに対して診察結果をチェックすることを求め、「音声のコメントへの評価をしてほしい」と述べた<ref name="journal day 2 green">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/06day2_green.htm |title=Day 2: Green Team |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate=January 30, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080311114001/http://history.nasa.gov/ap08fj/06day2_green.htm |archivedate=March 11, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。 |

|||

8号の乗組員と管制センターの医療担当班は、センターの使用されていない二階の部屋を使用して[[遠隔会議]]を開いた ([[ヒューストン]]の管制センターの二階と三階には全く同一の管制室が用意されていたが、実際に使用されていたのは三階だけであった)。 |

|||

会議の結論は、ボーマンの体調不良の原因は彼自身が考えていたように[[胃腸炎]]であるとともに睡眠薬の[[副作用]]であって、心配するほどのものではないとのことだった<ref>[[#Collins|Collins 2001]], p. 306</ref>。今日の研究では、彼はいわゆる「[[宇宙酔い]]」にかかったのであろうとされている。これは今日でも宇宙飛行士の三割が患うもので、前庭系が[[無重量状態]]に適応しようとするときにかかるものである<ref>{{cite journal |last=Quine |first=Tony |date=April 2007|title=Addicted to space: An appreciation of Anousheh Ansari, Part II |journal= Spaceflight|volume=49 |issue=4 |page=144|issn=0038-6340 |publisher=[[British Interplanetary Society]]}}</ref>。宇宙酔いはアポロ以前の[[マーキュリー計画]]や[[ジェミニ計画]]では問題とはならなかったものだった。なぜならこの二つの計画では宇宙船はあまりにも小さすぎて、飛行士は船内を自由に動き回ることはできなかったからである。アポロ計画では船室が広がり自由度が大きくなったため、ボーマンや後の[[アポロ9号|9号]]の[[ラッセル・シュウェイカート|シュウェイカート]]のように宇宙酔いを患う飛行士が現れるようになった<ref>{{cite web |url=http://lsda.jsc.nasa.gov/scripts/experiment/exper.aspx?exp_index=747 |title=The Effects of Long-Duration Space Flight on Eye, Head, and Trunk Coordination During Locomotion |last1=Kozlovskaya |first1=Inessa B |last2=Bloomberg |first2=Jacob J. |last3=Layne |first3=Charles S. |year=2004 |work=Life Sciences Data Archive |publisher=Lyndon B. Johnson Space Center |id=LSDA Exp ID: 9307191 |accessdate=June 28, 2013 |display-authors=2}}</ref>。 |

|||

[[File:Ap8-S68-56531.jpg|thumb|right|月周回中に撮影された飛行士たちの映像。中央にいるのがボーマン。]] |

|||

巡航期間中は全体の飛行の中では比較的退屈なもので、飛行士たちは機器に異常がないか、あるいは宇宙船が正確に軌道に乗っているかをチェックする以外には仕事がなかった。そのためNASAは発射から31時間後にテレビ中継を予定していた。8号で使用されたカメラは重量が 2kgで、[[撮像管]]を使用して白黒の映像しか送ることができないものだった。また 160°の[[広角レンズ|広角]]と 9°の[[望遠レンズ|望遠]]の二種類の[[レンズ]]が搭載されていた<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

最初の中継では飛行士たちは船内を案内し、また宇宙から地球がどのように見えるのかを伝えようとした。だがカメラには今現在映し出されているものを撮影者に知らせるための[[モニター]]がついていなかったため、望遠レンズを使って地球を撮影することは不可能だった。加えて[[光学フィルター|フィルター]]も用意されていなかったため、地球の画像は他の何かの[[光源]]に[[干渉 (物理学)|干渉]]されてしまい、全く映し出すことはできなかった。結局、飛行士たちが何とか地上の人々に見せることができた地球の映像は、ぼんやりとした光のしみのようなものだけであった。17分後、宇宙船が回転して高利得[[アンテナ]]が地球の中継基地からの信号を受け取ることができなくなったため、ラヴェルが管制に「母に誕生日おめでとうとのメッセージを伝えてほしい」と告げて中継は終わった<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

この時まで、飛行士たちは予定されていた睡眠シフトを完全に放棄していた。ラヴェルは発射から 32½時間後に睡眠をとったが、これは彼が予定していたものよりも 3½時間前だった。そのすぐ後、アンダースも睡眠薬を服用した後に眠りについた<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

月に向かう軌道上では、飛行士たちはほとんど月を見ることができなかった。その理由は [[シリコン]]の[[コーキング|目張り]]から漏れ出したガス化した油が五つあるうちの三つの窓を曇らせてしまったことと、PTC (受動的温度管理) のために船体を月を背面に置く方向に向けておかなければならないことだった。彼らがようやく月を目にしたのは、月周回軌道に進入するために方向転換したときだった<ref name="zimmerman1" />。 |

|||

発射から55時間後、8号は二度目のテレビ中継をした。今回は望遠レンズで地球の姿をとらえることができるよう、[[スチールカメラ]]にフィルターを装着した。カメラの中に収まるように宇宙船自体の姿勢を傾けるなど困難は伴ったものの、今度は地球の映像を地上に送ることに成功した。飛行士たちは実際に見える色や様子などを、無線を使って解説した (カメラで送られてきた映像は白黒だった)。中継は 23分で終了した<ref name="chariots11-6" />。 |

|||

===月の重力圏=== |

|||

発射から55時間40分後、飛行士たちは他の天体の[[重力圏]]に入った初めての人類となった<ref name="orloff1" />。これは言い換えれば、8号に及ぼす月の[[万有引力]]が地球のものよりも大きくなったことを意味する。またこの瞬間の宇宙船の位置は月面から 38,759マイル (62,377 km) で、月に対する相対速度は秒速3,990フィート (1,220m) だった<ref name="orloff1" />。だが飛行士たちは、この歴史的瞬間にも大して関心を払わなかった。月周回軌道に進入するためのエンジン噴射が近づいてきており、その計算作業に没頭していたからである。軌道進入まで、13時間しか残されていなかった<ref name="lostmoon">[[#Lovell & Kluger|Lovell & Kluger 1994]]</ref>。 |

|||

軌道進入までに行わなければならない最も重要な作業は、二度目の軌道修正であった。ロケットを[[逆噴射]] (進行方向に向かって噴射) し、速度を秒速 2.0フィート (0.61m) 減速して、宇宙船が月を通過する際の月面からの最接近点を下げるのである<ref name="orloff1" />。発射からちょうど61時間後、月からの距離 24,200マイル (38,900km) の地点で飛行士たちはRCSエンジンを11秒間噴射した。これにより宇宙船は月の表面から 71.1マイル (115.4km) の地点を通過することになった<ref name="zimmerman1" /><ref name="orloff1" />。 |

|||

発射から64時間後、飛行士たちは月周回軌道進入の準備を始めた。この操作は完璧に行われなければならないものであった。また[[軌道力学]]的な理由により、その操作が行われるのは (地球から見て) 月の裏側の地点だった。68時間後、管制センターは操作を実行するかどうかの最終的な検討をした後、「予定通り実行せよ」との指令を伝えた<ref name="journal day 3 LOI">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/11day3_black_approach.htm |title=Day 3: The Black Team - Approaching the Moon |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate= February 7, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080204015340/http://history.nasa.gov/ap08fj/11day3_black_approach.htm |archivedate=February 4, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。68時間58分後、宇宙船は月の裏側に入り地球との無線連絡が途絶えた<ref name="lostmoon" /><ref name='journal day 3 LOI' />。 |

|||

軌道進入噴射の10分前、飛行士たちは最後のチェックをし、すべてのスイッチが正しい位置にセットされていることを確認した。そのとき彼らには、月の様子を眺める最後のチャンスがあった。宇宙船はちょうど月の夜の部分から昼の部分へとさしかかっていて、太陽光が月の表面を斜めに照らしているのをラヴェルが発見したが、噴射の時間は2分後に迫っていたため、飛行士たちにはその光景を楽しむ余裕はなかった<ref name="lostmoon" />。 |

|||

===月周回軌道=== |

|||

発射から69時間8分16秒後、SPSエンジンが4分13秒噴射され、8号は月を周回する軌道に入った。後に飛行士たちはこのときの様子を、「人生で最も長い4分間だった」と表現した。もし噴射時間が短すぎたら月を通り越してはるか彼方に飛び去ってしまっていただろうし、逆に長すぎたら月面に衝突してしまっていた。噴射が正常に終了したことで、飛行士たちにはようやく月面を詳細に観察する余裕が生まれた。このあとの20時間、彼らはその周囲を周回するのである<ref name="nssdc orbit">{{cite web |url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1968-118A |title=Apollo 8 |work=[[National Space Science Data Center]] |publisher=NASA |accessdate=June 28, 2013}}</ref>。 |

|||

一方、地上では飛行士からの連絡を固唾を呑んで待ち続けていた。もし燃焼時間が長すぎたらスケジュールよりも早く月の裏側から現れてしまうはずだが、それは杞憂に過ぎなかった。予定されていたとおりのまさにその瞬間に、宇宙船からの無線が飛び込んできたのである。飛行士たちの報告によれば、近月点 69.5マイル (111.8km)、遠月点 193.3マイル (311.1km) の周回軌道に乗ったとのことだった。まさしく計算通りであった<ref name="nssdc orbit" />。 |

|||

軌道に関する報告をした後、ラヴェルはいま見えている月の状態について以下のように伝えた。 |

|||

{{quote|月面は全くの灰色で、完全に無色の世界だ。[[漆喰]]か灰色の海岸の砂浜のように見える。細かい状態についてもはっきり見える。[[豊かの海]]はここでは地球で見えるようには際立っていない。周囲にある[[クレーター]]とはあまりコントラストがない。クレーターは完全に円形をしている。その数は大変なものだ。またその中のいくつかは比較的新しい。その多くは—特に円形のものは—[[隕石]]か何かの飛翔体が衝突して作られたようだ。ラングレヌス (Langrenus) クレーターはきわめて巨大で、中心には[[円錐]]形の山がある。その壁は階段状になっていて、六つから七つの階段が中心に向かって落ち込んでいる<ref name="journal day 4-123">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/13day4_orbits123.htm |title=Day 4: Lunar Orbits 1, 2 and 3 |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate= September 20, 2007 |archiveurl=//web.archive.org/web/20070922045003/http://history.nasa.gov/ap08fj/13day4_orbits123.htm |archivedate=September 22, 2007 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。}} |

|||

[[File:The Lunar Farside - GPN-2000-001127.jpg|thumb|upright|8号から撮影された[[月の裏|月の裏側]]の一部]] |

|||

ラヴェルは眼下を通過する地形についての報告を続けた。飛行士たちの重要な任務のひとつは将来的に計画されている月面の着陸地点、特に11号で予定されている[[静かの海]]の[[偵察]]であった。そのために8号は、偵察地の太陽光線の角度が観測に最も適するようになるタイミングを見計らって発射された。宇宙船の窓際にはカメラがセットされ、一瞬ごとの映像が撮影された。アンダース飛行士は月周回の20時間のほとんどを、興味がわいた対象を可能な限り撮影することに傾けた。このミッションの終了までに飛行士たちが撮影した画像は、月に関するものが700枚、地球に関するものが150枚であった<ref name="zimmerman1" />。 |

|||

ボーマンは地球と応答している間、SPSエンジンに関するデータがどうなっているかについて常に答えていた。彼はエンジンが正常に稼働し、必要とあらばいつでも地球に帰還できる状態であることを確認するよう望んでいた。また彼は月を周回するごとに、緊急帰還のためのロケットの噴射をするか否かの決断を、宇宙船が月の裏側に入る前に伝えるように要求した<ref name="journal day 4-123" />。 |

|||

周回軌道に入って二度目に月の裏側から現れたとき、飛行士たちはテレビ中継で月面の状態を報告するために機器を設定した。アンダースは、眼前を通過するクレーターの様子について伝えた。またこの二度目の周回の最後でSPSが11秒間だけ噴射され、軌道が近月点 70マイル (112.7km)、遠月点 71.3マイル (114.7km) のほぼ円形になるように修正された<ref name="nssdc orbit" /><ref name="journal day 4-123" />。 |

|||

次の二周の間、飛行士は機器のチェックおよび月面の観察と写真撮影を続けた。三周目に、ボーマンは彼が所属する[[教会]]のために小さな祈りを捧げた。彼は[[テキサス州]]シーブルック (Seabrook) の近くにある聖クリストファー[[米国聖公会]]で奉仕活動をすることになっていたが、8号の飛行のためにそれが不可能になった。同僚の教区民 (信者) であり管制センターの技術者であるロッド・ローズ (Rod Rose) は、軌道上で祈りをしてそれを録音し、奉仕活動で再生してはどうかと提案した<ref name="zimmerman1" /><ref name="journal day 4-123" />。 |

|||

作家の[[アーサー・C・クラーク]] (Arthur C. Clarke) は著書「[[2001年宇宙の旅]]」の2000年版の序文の中で、8号の飛行士たちが彼に対し「自分たちはずっと巨大な[[モノリス (2001年宇宙の旅)|モノリス]]の発見を無線で伝えようとしていたのだが、理性のほうがまさったのだ」と語ったと述べている<ref>[[#Clarke|Clarke 2000]], p. xvi</ref>。 |

|||

====地球の出==== |

|||

{{main|地球の出}} |

|||

軌道四周目に月の裏側から出てきたとき、飛行士たちは「地球の出」を目撃したことを報告してきた。この現象は[[1966年]][[8月23日]]にNASAの[[ルナ・オービター1号]]が月を周回しているときに写真で撮影されたことはあったが、人類としてこれを目撃するのは彼らが初めてであった<ref>[[#Poole|Poole 2008]]</ref>。ボーマンは月の地平線の向こうから地球が昇ってきたとき思わず興奮して他の二人に呼びかけ、白黒カメラで写真を撮った。そのあとにアンダースが急いで撮った[[地球の出|有名なこの写真]]は、後に[[ライフ (雑誌)|ライフ紙]]で「今世紀を代表する100枚の写真」の中の一つとして取り上げられた<ref name="journal day 4-456">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/14day4_orbits456.htm |title=Day 4: Lunar Orbits 4, 5 and 6 |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate=September 20, 2007 |archiveurl=//web.archive.org/web/20071002204030/http://history.nasa.gov/ap08fj/14day4_orbits456.htm |archivedate=October 2, 2007 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。地球と月は[[自転と公転の同期|自転と公転が同期]]しているため、地球の出は通常は月の表面からは見ることができない。目撃することができるのは月の周回軌道上か、もしくは地球から見て月の「へり」に当たる部分で、[[秤動]] (ひょうどう) と呼ばれる現象が起こって地球が月の地平線上をわずかに上下するような限られた部分だけである。 |

|||

アンダースが写真を撮り続け、またラヴェルが宇宙船の操縦を引き継いだので、ボーマンはやっと休息することができた<ref name="journal day 4-456"/>。騒がしい船内で縮こまって眠るのは相変わらず困難だったが、彼は軌道を二周する間わずかに睡眠をとった。その間にもときどき目を覚ましては宇宙船の状態について質問した<ref name="journal day 4-456"/>が、仲間がミスを犯したと聞いたとき完全に目が覚めた。彼らは質問の内容が理解できなくなり、あるいは逆に質問に対する答えをくり返すよう求めるようになっていた。ボーマンは全員がこの三日間ろくに寝ていなかったため、きわめて疲労していることに気づいた。彼はアンダースとラヴェルに対し、残りの飛行計画で月面の観測に関わるものを中止し、睡眠をとるよう命じた。アンダースは最初は「大丈夫だ」と言って拒否したが、ボーマンは譲らなかった。最終的に「カメラを自動にセットして月面の写真を撮り続けるのであれば、休息してもよい」と言ってようやく同意したが、このとき二度目のテレビ中継の時間が迫っていた。地上ではきわめて多くの人々が期待して待っていることが分かっていたので、念頭に置いておくようにとボーマンは言った。次の二周で、ボーマンが舵を取っている間にやっとアンダースとラヴェルは眠ることができた。その後のアポロ計画では、複数の飛行士が同時に睡眠をとるような状況になることは避けるようになった。 |

|||

[[File:Apollo 8 genesis reading.ogg|left|thumb|アポロ8号の創世記の朗読]] |

|||

軌道九周目に入ったとき、二度目のテレビ中継が始まった。まずボーマンが二人の飛行士を紹介し、続いて月面の様子と、月を周回しているときの感覚を伝えた。彼は月の様子を、「広大で孤独で、近寄りがたいような何もない空間」と表現した<ref>[[#De Groot|De Groot 2006]], p. 229</ref>。続いて各人がそれぞれの印象を述べた後、アンダースが地上にいるすべての人々にメッセージを伝えたいと言い、飛行士たちが交代で[[旧約聖書]]の中の[[創世記]]を朗読しはじめた。ボーマンは「地球のすべての人々にメリー・クリスマスを」と言って中継を締めくくった。彼のメッセージは、月周回軌道に入り月面の様子を見晴らしてからの飛行士たちの気持ちを集約したものであるように思われた。ボーマンの正確な発言は、以下のとおりである。 |

|||

「And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas and God bless all of you - all of you on the good Earth. (そしてアポロ8号の乗組員から皆さんに、おやすみなさい。幸運をお祈りします。メリークリスマス。そして地球に暮らすすべての人々に神のご加護がありますように)」<ref name="moonport">{{cite book |last1=Benson |first1=Charles D. |last2=Faherty |first2=William Barnaby |title=Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4204/contents.html |archiveurl=//web.archive.org/web/20080123133438/http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4204/contents.html |archivedate=January 23, 2008 |accessdate=February 7, 2008 |year=1978 |publisher=NASA |id=NASA SP-4204 |chapter=Apollo 8 - A Christmas Gift |chapterurl=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4204/ch20-9.html |deadurl=no}} Ch.20-9.</ref> |

|||

この時点でもう一つ飛行士たちに残されていた課題は、テレビ中継の2.5時間後に予定されていた地球帰還軌道への投入だった。これは飛行計画において最も重要なエンジン噴射であり、もしSPSエンジンが点火に失敗したら飛行士たちは月周回軌道に取り残され、帰還できる望みは限りなく薄くなる。前回の月周回軌道投入のときと同様、飛行士たちは無線の届かない月の裏側でこの作業をやらなければならなかった。 |

|||

エンジン噴射は時間どおりに行われ、宇宙船は発射後89時間28分39秒に月の裏側から現れた。遠隔測定のデータが再び得られるようになり、正確な燃焼時間が計算された。通信が回復したとき、ラヴェルは「聞いてくれ、[[サンタクロース]]がいたぞ」と冗談で言い、それに対してCAPCOMを担当していたマッティングリー飛行士が「了解、君らはそれを一番よく知っている連中だからな」と答えた<ref name="journal day 4 TEI">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/16day4_final_orbit_tei.htm |title=Day 4: Final Orbit and Trans-Earth Injection |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal |publisher=NASA |accessdate= February 7, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080116172357/http://history.nasa.gov/ap08fj/16day4_final_orbit_tei.htm |archivedate=January 16, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。[[12月25日]]の[[クリスマス]]の日に、8号は地球への帰還の途についた。 |

|||

===予定外の軌道修正=== |

|||

ラヴェルはその後余った時間を利用して、様々な星を観測しコンピューターのキーボードでそのデータを入力して宇宙船の軌道を設定する操作を試してみたが、このとき彼は誤っていくつかのデータを消してしまった。その結果[[慣性計測装置]] (Inertial Measurement Unit, IMU) が、宇宙船が発射前と同じ相対位置にいると判断してしまい、それを「修正」するために姿勢制御用ロケットを噴射してしまった<ref name="Benke" />。飛行士たちは、宇宙船が急にロケットを噴射して姿勢を変えてしまった理由にすぐに気がついた。彼らが直ちにやらなければならない作業は、コンピューターに正しい位置データを入力し直すことだった。 |

|||

ラヴェルは姿勢制御ロケットを噴射して[[リゲル]]と[[シリウス]]の位置を観測し、宇宙船の位置データを計算したが、その作業に10分かかった。さらにそのデータをコンピューターに入力するのにさらに15分かかった<ref name="lostmoon" />。 |

|||

この出来事から16ヶ月後、ラヴェルはより深刻な状況でもう一度同じ操作をやることになった。[[アポロ13号]]が月に向かう途中で爆発事故を起こし、電力を節約するためにIMUの電源を切らなければならなくなったのである。彼は[[1994年]]に著した「失われた月 (Lost Moon)」という本の中で、「8号での私のトレーニングは役に立った!」と書いていた。その中で8号でのアクシデントは地上のスタッフから要求された「計画的な実験」だったと書いていた<ref name="lostmoon" />が、その後のインタビューでは「あれは自分のミスが引き起こした事故だった」と認めている<ref name="Benke" /><ref name="zimmerman1" />。 |

|||

===地球への帰路と大気圏再突入=== |

|||

[[File:Apollo 8 reentry, December 27, 1968.jpg|thumb|upright|8号の大気圏再突入。1968年12月27日]] |

|||

地球への帰路は、飛行士たちにとって最もリラックスできる時間だった。地上のスタッフが軌道を正確に計算してくれている限り、宇宙船はエンジン噴射から二日半後に[[太平洋]]に着水することになっていた。 |

|||

クリスマスの午後、飛行士たちは五回目のテレビ中継を行った<ref> |

|||

{{cite video |

|||

| date = 2003 |

|||

| title = Apollo 8: Leaving the Cradle |

|||

| url = http://www.collectspace.com/resources/reviews/dvd/apollo8_leaving_the_cradle.html |

|||

| time = Chapter 5, Disk 2 |

|||

| medium = DVD |

|||

| publisher = Spacecraft Films/[[20th Century Fox Home Entertainment]] |

|||

}} |

|||

</ref>。今回の中継では船内を案内し、その中でどのように生活しているのかなどを紹介した。放送を終えたとき、彼らは食料庫の中に統括責任者のスレイトンからの小さなプレゼントがあるのを見つけた。詰め物がされた本物の[[シチメンチョウ|七面鳥]]料理で、これは[[ベトナム戦争]]で戦場にいる兵士たちが受け取ったのと同じものであった<ref>[[#Wilford|Wilford 1973]], p. 68</ref>。またスレイトンからは、[[ブランデー]]の小瓶が三つ用意されているというもう一つのサプライズがあったのだが、ボーマンの指示で地球に帰るまでそのままにされていた (宇宙船内ではアルコールは禁止されていた)。瓶の蓋は飛行後数年たっても開けられることはなかった<ref name="Unopened minis of brandy">[[#Schefter|Schefter 1999]], p. 275</ref>。この他に、飛行士の妻たちからのプレゼントも用意されていた。この翌日、発射からおよそ124時間後に最後となる六度目のテレビ中継が行われた。この四分間の放送の中で撮影された地球の映像は、これまでで最良のものだった<ref> |

|||

{{cite video |

|||

| date = 2003 |

|||

| title = Apollo 8: Leaving the Cradle |

|||

| url = http://www.collectspace.com/resources/reviews/dvd/apollo8_leaving_the_cradle.html |

|||

|time = Chapter 6, Disk 2 |

|||

|medium = DVD |

|||

|publisher = Spacecraft Films/20th Century Fox Home Entertainment |

|||

}} |

|||

</ref>。 |

|||

[[File:Ap8-S68-56310.jpg|thumb|upright|[[ヨークタウン (CV-10)|USSCヨークタウン]]に回収された司令船]] |

|||

これといって重要な仕事もない二日間の飛行の後、飛行士たちは大気圏再突入の準備を始めた。再突入の作業はすべてコンピューターが行うので、飛行士たちがするべきことは宇宙船を正しい姿勢に置く作業だけだった<ref name="Chaikin 127-128">[[#Chaikin 1998|Chaikin 1998]], pp. 127–128</ref>。もしコンピューターが故障した場合は、ボーマンがコンピューターを引き継ぐことになっていた<ref name="Chaikin 127-128" />。 |

|||

いったん司令船が機械船から切り離されてしまうと、残された道は大気圏再突入しかなくなる<ref name="Chaikin 127-128" />。[[大気圏]]上層部をかすめる6分前、飛行士たちは地上のスタッフが計算で予言したとおりの時間に地平線から月が昇るのを見た。<ref name="splashdown1">{{cite web |url=http://history.nasa.gov/ap08fj/22day6_maroon_splash.htm |title=Day 6: The Maroon Team - Splashdown |last1=Woods |first1=W. David |last2=O'Brien |first2=Frank |date=April 22, 2006 |work=Apollo 8 Flight Journal | publisher=NASA |accessdate=February 4, 2008 |archiveurl=//web.archive.org/web/20080206092307/http://history.nasa.gov/ap08fj/22day6_maroon_splash.htm |archivedate=February 6, 2008 <!--DASHBot-->| deadurl=no}}</ref>。宇宙船が大気と衝突すると、高温の[[プラズマ]]が船体を包みはじめた。コンピューターが自動的に姿勢を制御し、司令船は小石が水面を跳ねるように大気圏の上層部を何度かバウンドしてから高度を下げた。機体は徐々に速度を落とし、減速[[加速度|G]]は最大で6G (59 m/s<sup>2</sup>) に達した<ref name="orloff1" />。高度3万フィート (9,100m) で減速用の小型[[パラシュート]]が開き、続いて1万フィート (3,000m) で三つのメインパラシュートが開いた。着水点はハワイ南方の北太平洋上{{Coord|8|8|N|165|1|W|name=Apollo 8 estimated splashdown}}であった。 |

|||

着水した瞬間、司令船はパラシュートに引きずられて「安定 (Stable)2」と呼ばれる逆さまの状態になった<ref name="orloff1" />。約6分後に上部にある三つの[[エアバッグ]]が開き、頂点を上にした状態に正された<ref name="orloff1" />が、高さ3mの波にもまれてボーマンは船酔いを起こしてしまった<ref name="chariots11-6" />。司令船が着水したのは日の出前で、回収船[[ヨークタウン (CV-10)|USSCヨークタウン]]から[[フロッグマン|潜水士]]が到着したのは着水の43分後だった<ref name="orloff1" />。さらにその45分後、三人の飛行士たちは無事艦上の人となっていた<ref name="orloff1" /><ref name="splashdown1" />。 |

|||

==歴史的意義== |

|||

8号の飛行が行われた1968年は、アメリカや多くの世界にとっても騒乱の年だった<ref name="Men of the Year">{{cite news |url=http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,900486,00.html |title=Nation: Men of the Year |date=January 3, 1969 |work=Time |location=New York |accessdate=February 13, 2008| archiveurl=http://web.archive.org/web/20080108120930/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,900486,00.html |archivedate=January 8, 2008 |deadurl=no}}</ref>。この年には[[ヨーロッパ]]やアメリカの街角では[[プラハの春]]に代表されるような多くの政治的動乱や暗殺が発生したが、[[タイム (雑誌)|タイム紙]]は三人の飛行士を1968年に最も大きな影響を与えた人物である[[パーソン・オブ・ザ・イヤー]] (Men of the Year) に選んだ<ref name="Men of the Year"/>。また人類として初めて地球の重力圏を離れ、他の天体を周回したのは彼らであった<ref name="Apollo 8 Firsts">{{cite web|title=Apollo 8 Firsts|url=http://www.pbs.org/wgbh/amex/moon/peopleevents/e_firsts.html|work=American Experience: Race to the Moon|publisher=PBS|accessdate=December 15, 2011|archiveurl=http://www.webcitation.org/63xszRXVh|archivedate=December 15, 2011|location=Boston|date=September 22, 2005|deadurl=no}}</ref>。成功する確率は飛行士たち自身も半々しかないと思っていたが、見事に成し遂げた。8号が与えた社会的影響は、すべてが終了した後にボーマンが受け取った発信者不明の[[電報]]に集約されている。そこには短く、こう記されていた。「ありがとうアポロ8号。あなたたちは1968年を生き延びた。」<ref>[[#Chaikin|Chaikin 1994]], p. 134</ref> |

|||

8号の飛行で最も有名なのは、月周回軌道四周目に撮影された地球の出の写真であろう<ref name="Poole 2008, pp. 8, 32">[[#Poole|Poole 2008]], pp. 8, 32</ref>。人類がこのような光景をカメラに収めたのは史上初めてのことで、これが[[1970年]]に初めて[[アースデイ|地球の日]]が制定される契機になったと信じられている<ref>{{cite journal | journal=Technology Innovation | url=http://ipp.nasa.gov/innovation/Innovation_84/wnewview.html | title=New Views for A New Century | last=Peggy | first=Wilhide | date=July–August 2000 | volume=8 | issue=4 | publisher=NASA Innovative Partnerships Program |accessdate=November 8, 2007}}</ref>。またこの写真はライフ紙によって、「世界を変えた100枚の写真」の第一位に選ばれた<ref name="Life100">{{cite book |editor-last=Sullivan |editor-first=Robert |title=[[100 Photographs that Changed the World|100 Photographs That Changed the World]] |year=2003 |publisher=Time Inc. Home Entertainment |location=New York |isbn=1-931933-84-7 |lccn=2003104204}}</ref>。11号のコリンズ飛行士は「8号の歴史的意義は際立っていた<ref>[[#Murray & Cox|Murray & Cox 1990]], p. 333</ref>」と言い、またロバート・プール (Robert K. Poole) のような宇宙歴史家は、8号はアポロ計画のすべての飛行の中で歴史的に最も重要だったとしている<ref name="Poole 2008, pp. 8, 32"/>。 |

|||

この飛行は[[1962年]]に[[ジョン・ハーシェル・グレン|ジョン・グレン]] (John Glenn) 飛行士が[[マーキュリー・アトラス6号|マーキュリー6号]]でアメリカ初の有人宇宙飛行をして以来、最も多くメディアで採り上げられた。1200人のジャーナリストが取材をし、中でも[[BBC]]の放送は15の[[言語]]で54カ国に配信された。ソ連の[[インターコスモス]]計画の責任者ボリス・ニコラエヴィッチ・ペトロフ (Boris Nikolaevich Petrov) は[[プラウダ]]紙のインタビューで、8号について「アメリカの宇宙科学と技術の際立った業績である」とコメントした<ref name="Pravda">{{cite news |first=Boris Nikolaevich |last=Petrov |title=O polete Apollona-8 |newspaper=[[Pravda]] |publisher=[[Communist Party of the Soviet Union]] |location=Moscow, USSR |date=December 30, 1968 |language=ru |trans_title=On the flight of Apollo-8}}</ref>。軌道九周目のクリスマスの中継は、生または録画で当時の世界の四分の一の人々が見たであろうとされている<ref>[[#Chaikin|Chaikin 1994]], 120</ref>。また8号の中継は、テレビ芸術科学アカデミー (Academy of Television Arts & Sciences) から与えられる最高の賞である[[エミー賞]]を受賞した<ref name="PBS Emmy Award">{{cite web|title=Telecasts from Apollo 8|url=http://www.pbs.org/wgbh/amex/moon/peopleevents/e_telecasts.html|work=American Experience: Race to the Moon|publisher=PBS|accessdate=December 15, 2011|archiveurl=http://www.webcitation.org/63xrogvaG|archivedate=December 15, 2011 |location=Boston |date=September 22, 2005|deadurl=no}}</ref>。 |

|||

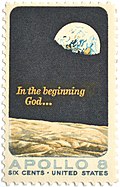

[[File:Scott 1371, Apollo 8.jpg|thumb|right|120px|アポロ8号記念切手]] |

|||

[[無神論]]者のマダリン・マーレイ・オヘイア (Madalyn Murray O'Hair) は宇宙で創世記を読み上げたことでNASAを提訴し、論争を巻き起こした<ref name="prayer">[[#Chaikin|Chaikin 1994]], p. 623</ref>。彼女はアメリカの宇宙飛行士 (そのすべてが政府職員である) が、公共の場所である宇宙で祈りを捧げることを禁止するよう求めた<ref name="prayer" />。[[合衆国最高裁判所]]は管轄違いであるとして請求を棄却した<ref>{{cite web|url=http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol=397&invol=531&friend=nytimes|title=O'Hair v. Paine, 397 U.S. 531|year=1970|publisher=[[FindLaw]]|accessdate=February 13, 2008}}</ref>が、この一件でNASAは以降のアポロ計画において宗教的な問題について神経質になった。11号でバズ・オルドリン飛行士は月面に着陸したあと、月で[[長老派教会]]の[[聖餐]]をした<ref name = "aldrin">[[#Chaikin|Chaikin 1994]], pp. 204, 623</ref>。これについて彼は何年もコメントすることを拒否し、後にわずかに遠回しに語っただけだった<ref name = "aldrin"/>。 |

|||

1969年、[[アメリカ合衆国郵便公社]]は8号の月周回飛行の記念[[切手]]を発行した ([[スコットカタログ]]1371番)。この切手ではアンダース飛行士が撮影した有名な地球の出の写真を採用し、創世記の「初めに神は… (In the beginning God…)」の文字が添えられている<ref>{{cite web |url=http://www.1847usa.com/ByYear/1969.htm |title=1969 U.S. Postage Stamp Issues |publisher=1847usa |accessdate=June 30, 2013}}</ref>。帰還からわずか18日後、飛行士たちは[[第3回スーパーボウル]]の開会式に招かれ、[[アニタ・ブライアント]] (Anita Bryant) が[[星条旗 (国歌)|国歌]]を歌うのに先立って[[忠誠の誓い (アメリカ)|忠誠の誓い]]を読み上げた<ref>{{cite web | url=http://www.nfl.com/superbowl/history/entertainment | title=Super Bowl Entertainment | publisher=[[National Football League]] | accessdate=February 21, 2012}}</ref>。 |

|||

==宇宙船の現在== |

|||

1970年、8号の司令船は[[大阪]]で開催された[[日本万国博覧会|万国博覧会]]のアメリカ館に出展された<ref>{{cite book |title=Shanghai Expo: An International Forum on the Future of Cities |url=http://books.google.com/books?id=hd75bRY2jvAC&pg=PA33&lpg=PA33 |year=2012 |publisher=Routledge |isbn=9780415524629 |oclc=778424843 |page=33 |editor=Winter, Tim |accessdate=February 21, 2014}}</ref><ref>{{cite news |last= Tareen |first=Sophia |date= December 23, 2013 |title=Apollo 8 astronaut marks 1968 Christmastime broadcast to Earth (12 photos) |url=http://m.deseretnews.com/photo/765644112 |newspaper=Deseret News |agency=Associated Press |accessdate=February 21, 2014 }}</ref>。現在は[[シカゴ]]の[[シカゴ科学産業博物館|科学産業博物館]]に、ラヴェルが寄贈した飛行に関係する小物およびボーマンが着用した[[宇宙服]]とともに展示されている<ref>{{cite web|url=http://www.msichicago.org/exhibit/apollo/index.html|title=The Apollo 8 Command Module|publisher=[[Museum of Science and Industry (Chicago)|Museum of Science and Industry]]|accessdate=February 4, 2008| archiveurl = http://web.archive.org/web/20071014061744/http://msichicago.org/exhibit/apollo/index.html| archivedate = October 14, 2007}}</ref>。またラヴェルの宇宙服はNASAの[[グレン研究センター]]の資料館に<ref>{{cite web |url=http://ns.cuyahoga.lib.oh.us/researchinfo/specialists/family_fun.htm#NASA |title=NASA Glenn Visitor Center|publisher=[[Cuyahoga County Public Library]]|archiveurl=//web.archive.org/web/20090313082506/http://ns.cuyahoga.lib.oh.us/researchinfo/specialists/family_fun.htm |archivedate=March 13, 2009 |accessdate=June 30, 2013}}</ref><ref>{{cite press release |last=Keith |first=Sallie A. |title=Heroes in Space Honored at NASA |date=February 20, 2004 |publisher=[[Glenn Research Center|NASA Glenn Research Center]] |location=Cleveland, OH |url=http://www.nasa.gov/centers/glenn/news/pressrel/2004/04-012.html |accessdate=February 4, 2008}}</ref>、アンダースの宇宙服は[[イギリス|英国]][[ロンドン]]の[[サイエンス・ミュージアム|科学博物館]]に展示されている<ref>{{cite book |last=Wood |first=W.David |title=How Apollo Flew to the Moon |year=2011 |publisher=Springer |isbn=9781441971791 |oclc=747105616 |page=203 |url=http://books.google.com/books?id=x-taL4N0sjIC&pg=PA203&lpg=PA203}}</ref>。 |

|||

==映像化== |

|||

8号の歴史的な飛行は[[ドキュメンタリー]]と[[フィクション]]の両方で、様々な形態で公開されまた言及されている。飛行士が撮影したテレビ中継と[[16mmフィルム]]の映像はNASAによって編集され、[[バージェス・メレディス]] (Burgess Meredith) をホスト役に迎えた「アポロ8号の報告 (Debrief: Apollo 8)」というドキュメンタリー映画の中で1969年に公開された<ref>{{cite AV media |year=2008 |title=[[When We Left Earth: The NASA Missions]] |medium=DVD |publisher=[[Discovery Communications]] |location=Silver Spring, MD |oclc=232161899}} 「アポロ8号の報告」は[[ディスカバリーチャンネル]]のミニシリーズDVDの中の付録として公開されている。</ref>。スペースクラフト・フィルム (Spacecraft Films) 社は[[2003年]]に、8号の飛行に関連する宇宙からのテレビ中継・訓練および発射時の映像・飛行中に撮られた動画などを含む、NASAのすべてのテレビ中継と16ミリフィルムの映像を収めた3枚組のDVDセットを発売した<ref>{{cite video |year=2003 |title=Apollo 8: Leaving the Cradle |url=http://www.collectspace.com/resources/reviews/dvd/apollo8_leaving_the_cradle.html |medium=DVD |publisher=Spacecraft Films/20th Century Fox Home Entertainment |accessdate=June 23, 2010 |archiveurl= http://web.archive.org/web/20100703011003/http://www.collectspace.com/resources/reviews/dvd/apollo8_leaving_the_cradle.html |archivedate=July 3, 2010 |deadurl=no}}</ref>。また[[1989年]]に制作され、[[サンダンス映画祭]]でドキュメンタリー賞を受賞した「すべての人類へ (For All Mankind)」という映画でも一部の映像を見ることができる。[[2007年]]公開のイギリスのドキュメンタリー映画「[[ザ・ムーン (映画)| ザ・ムーン]]」(原題:In the Shadow of the Moon、月の影の中で) でも、8号は大きく取り上げられている<ref>{{cite web |url=http://history.sundance.org/films/3669/in_the_shadow_of_the_moon |title=In the Shadow of the Moon |work=[[Sundance Institute]] |accessdate=June 30, 2013}}</ref>。 |

|||

[[1998年]]には「[[フロム・ジ・アース/人類、月に立つ]]」(原題:From the Earth to the Moon、地球から月へ) というテレビシリーズの中で、1968年のエピソードとしてドラマ化された<ref>{{cite episode |title=1968 |series=[[From the Earth to the Moon (TV miniseries)|From the Earth to the Moon]] |credits=[[Ron Howard]], [[Brian Grazer]], [[Tom Hanks]], and Michael Bostick – Producers |network=[[HBO]] |airdate=April 1998}}</ref>。1970年の「[[謎の円盤UFO]]」(原題:UFO) というテレビドラマでは、「対立 (Conflict)」というエピソードの中で第三段S-IVBが宇宙人の装置の置き場所として描かれた<ref>{{cite episode |title=Conflict |series=[[UFO (TV series)|UFO]] |network=[[ITV (TV network)|ITV]] |number=1-05 |airdate=October 7, 1970}}</ref>。 |

|||

ケネディ宇宙センター複合展示施設のアポロ・サターンの区画では、アメリカの宇宙開発の歴史が8号の発射の光景を皮切りにマルチスクリーンで紹介されている。またここでは、実際の飛行のときに使用された管制室のコントロールパネルも展示されている。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

2014年7月31日 (木) 14:29時点における版

| Apollo 8 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

徽章  | |||||

| ミッションの情報 | |||||

| ミッション名 | Apollo 8 | ||||

| 司令船 | CM-103 | ||||

| 機械船 | SM-103 | ||||

| 月着陸船 | Lunar Test Article (LTA-B) | ||||

| 質量 |

司令機械船 28,817 kg; LTA 9,026 kg | ||||

| 乗員数 | 3 名 | ||||

| コールサイン |

司令機械船: Apollo 8 | ||||

| 打上げ機 | サターンV SA-503 | ||||

| 発射台 |

フロリダ州ケネディー宇宙センター LC 39A発射台 | ||||

| 打上げ日時 |

1968年12月21日 12:51:00 UTC | ||||

| 月周回数 | 10 周 | ||||

| 月周回時間 | 20時間10分13.0秒 | ||||

| 着陸または着水日時 |

1968年12月27日 15:51:42 UTC 北緯8度6分 西経165度1分 / 北緯8.100度 西経165.017度 | ||||

| ミッション期間 | 6日3時間0分42秒 | ||||

| 乗員写真 | |||||

| |||||

| 左から:ラヴェル、アンダース、ボーマン | |||||

| 年表 | |||||

| |||||

アポロ8号は、アメリカ合衆国のアポロ計画における二度目の有人宇宙飛行である。1968年12月21日に発射され、地球周回軌道を離れて月を周回し、再び安全に地球に戻ってきた初の宇宙船となった。

船長のフランク・ボーマン、司令船操縦士のジム・ラヴェル、着陸船操縦士のウィリアム・アンダースの三人の宇宙飛行士は、人類として初めて (1) 地球周回軌道を離れ、(2) 地球全体を一目で見、(3) 月の裏側の様子を確認し、(4) 月において地球の出を目撃した。この1968年のミッションはサターン5型ロケットの三度目の飛行であり、また同ロケットを使用しての初の有人飛行であった。さらにフロリダ州のケープカナベラル空軍基地に隣接するケネディ宇宙センターから有人宇宙船が発射されるのも、これが初めてのことであった。

当初の予定では1969年初頭に司令・機械船と月着陸船を楕円中軌道に乗せての二度目の試験飛行となるはずだったが、着陸船の制作が遅れていたため1968年8月に予定が変更され、より意欲的に司令・機械船のみを使って月を周回することに決定した。このためボーマンと他の搭乗員たちは、当初の計画よりも2ヶ月から3ヶ月早く飛行することとなった。準備の時間はその分切りつめられ、厳しい訓練を強いられた。

8号は月に到達するまで3日かかった。月周回軌道上では20時間のうちに月を10周し、クリスマス・イブには飛行士たちが創世記の最初の10節を朗読した。その様子はテレビで全米に中継され、当時のアメリカで史上最も高い視聴率を叩き出した。8号の成功は、ジョン・F・ケネディ大統領が公約した「1960年代の終わりまでに人間を月に到達させる」という目標をアポロ11号が達成するための道を切り開いた。飛行士たちが搭乗した司令船は、1968年12月27日に北太平洋に着水した。三人の飛行士は帰還後タイム紙により、「1968年を代表する男たち (Men of the Year)」に選ばれた。

搭乗員

| 地位 | 飛行士 | |

|---|---|---|

| 船長 | フランク・ボーマン 二回目の宇宙飛行 | |

| 司令船操縦士 | ジム・ラヴェル 三回目の宇宙飛行 | |

| 月着陸船操縦士 | ウィリアム・アンダース 一回目の宇宙飛行 | |

| 「月着陸船操縦士」は、「ブロック2」と呼ばれる計画において第三位の地位の飛行士につけられる公式な名称で、実際に着陸船が存在しなくても使用される。 | ||

この乗組員たちがスペース・シャトル以前の計画において特徴的なのは、船長が最も経験を積んだ飛行士ではないことである。またラヴェルはジェミニ7号で船長を経験していたが、以前の飛行で船長を務めた者が平の飛行士になるという点でも希なケースであった。

補助搭乗員

| 地位 | 飛行士 | |

|---|---|---|

| 船長 | ニール・アームストロング | |

| 司令船操縦士 | バズ・オルドリン | |

| 月着陸船操縦士 | フレッド・ヘイズ | |

月面着陸飛行においては、司令船操縦士には天測航法 (ナビゲーション)、着陸船操縦士には機関士 (フライト・エンジニア) の役目が割り当てられる。機関士は8号のように着陸船を搭載していない場合でも、宇宙船のすべてのシステムを監視する責任を持つ[1]。

ラヴェルは当初は補助搭乗員で、マイケル・コリンズが正規の司令船操縦士だったが、コリンズが手術を要するほどの椎間板ヘルニアを患ったため、正規の搭乗員となった[2]。

オルドリンは当初は着陸船の補助操縦士だったが、ラヴェルが正規の搭乗員になり、この計画のために使用される特別な司令船であるCSM-103についての経験を持っている操縦士が他にいなかったため、オルドリンが司令船操縦士に移動し、新たにヘイズが着陸船の補助操縦士に抜擢された。

11号ではアームストロングが船長となったほか、オルドリンが着陸船の操縦士に復帰し、コリンズが司令船操縦士に任命された。

管制センター

8号の地上管制のチームは支援メンバーに任命された宇宙飛行士たちと、飛行士ではない指揮官やそのスタッフたちによって構成されていた。支援メンバーとは宇宙飛行士たちが勤めるもので、本搭乗員と補助搭乗員が実際に訓練を受けるのに対し、飛行のための訓練は受けないものの会議などで飛行士たちの立場に立って意見を述べたり、計画の立案において飛行士でなければ分からないような細目について提案したりするものである。また彼らは、飛行中に「宇宙船連絡員 (Capsule Communicator, CAPCOM)」も勤める。8号においては、支援メンバーはジョン・ブル (John S. Bull)、ヴァンス・ブランド (Vance D. Brand)、ジェラルド・カー (Gerald P. Carr)、ケン・マッティングリー (Ken Mattingly) の四飛行士が担当した[3]。地上管制センターは三交代制で、それぞれのシフトはクリフォード・チャールスワース (Clifford E. Charlesworth、緑チーム)、グリン・ランネイ (Glynn Lunney、黒チーム)、ミルトン・ウィンドラー (Milton Windler、栗色チーム) の三人の飛行指揮官によって率いられていた[4]。

ミッションの記章

記章の三角形は、円錐形の司令船を象徴している。地球と月をめぐる8の字の赤い線は、計画の番号だけでなく計画そのものの性格をも表している。また赤線の上には、飛行士たちの氏名が記されている[5]。記章を最初にデザインしたのはラヴェルだった。彼は8号が月周回飛行に変更されたことを知ったすぐ後、カリフォルニアからヒューストンに向かうT-38練習機の後部座席で、何度もスケッチをした。最終的なデザインをしたのは、ヒューストンの画家でありアニメーターであるウィリアム・ブラッドレイ (William Bradley) であった[5]。

計画の経緯

アポロ4号と6号は無人のサターン5型ロケットを使い、無人の「ブロック1タイプ」と呼ばれるアポロ司令・機械船 (Command and Service Module, CSM) を地球周回軌道に打ち上げる、「A計画」に分類される飛行計画であった。一方で1968年10月に打ち上げられたアポロ7号は有人のCSMを低軌道に打ち上げるもので、「C計画」の目的を完遂するものであった。

その後の計画が成功するかどうかは、月着陸船 (Landing Module, LM) の製造にかかっていた。LMを低軌道で試験する「D計画」として、ジェームズ・マクディヴィット (James McDivitt)、デイヴィッド・スコット (David Scott)、ラッセル・シュウェイカート (Russell Shweickart) を飛行士として1968年12月に8号を打ち上げる一方で、ボーマン船長のグループが1969年初頭に、LMを地球周回楕円中軌道で試験するより過酷な「E計画」の飛行をすることが予定されていた。だがLMの製造開発は遅れていた。さらに8号のLMが1968年6月にケープ・カナベラルに到着したとき明らかな欠陥が見つかったため、製造担当企業であるグラマン社はLMの軌道実験は少なくとも1969年2月まで遅れることを表明せざるを得なかった。このことはD計画およびその後の計画が遅れることを意味し、また1969年の終わりまでに人間を月に着陸させるという計画全体の目標が達成できなくなる可能性があった。[1][6]

アポロ宇宙船計画室室長のジョージ・ロウ (George Low) は8月、LMの問題による開発の遅れを取り戻す解決策を提案した。彼によればCSMはLMよりも3ヶ月先に準備できるのだから、CSMのみによる試験飛行を1968年12月に行うことができる。ならば7号ですでに成功しているC計画をわざわざ反復するよりも、いっそのことCSMを月まで送ってしまい、あわよくば月周回軌道に投入してしまおうというのである。この方法なら、10号で予定されている「F計画」(月面着陸の最終的な予行演習) まで待たなければならなかった月周回軌道への投入試験を、前倒しで行うことができる[6]。また地球を中軌道で周回するE計画は放棄することになるが、全体として見ればD計画が遅れるだけで済む。

NASAのほとんどの幹部は、機器と人員の両面において信頼を置くことができ、また月周回飛行を実行することで大いに士気を鼓舞することができるとしてこの提案に賛成した。若干の説得をしなければならない唯一の人物はNASA長官のジェイムズ・ウェッブ (James E. Webb) だったが、彼も最終的には他の幹部と同様に承認した。こうして8号は正式にD計画から「C基本 (C-Prime) 月周回計画」へと変更されたが、ウェッブの指示によりマスコミに対してはこのことは伏せられ、依然として地球周回計画のままであるとされた[7]。初めてこの決定が公表されたのは7号が地球周回飛行を成功させた3週間後の11月12日で、発射の40日前のことであった[8]。

8号の計画変更を受けて宇宙飛行士の統括責任者ドナルド・スレイトン (Deke Slayton) はD計画とE計画の飛行士を交代させることを決定した。この決定はまた宇宙船を交代することをも意味し、ボーマンのグループはCSM-103を、マクディヴィットのグループはCSM-104を使用することとなった[6][9]。

9月9日、飛行士たちはシミュレーターで準備を始めた。ミッションが始まるまでに、実際の飛行における作業1時間あたり7時間のトレーニング時間を費やした。飛行士たちは飛行のすべての段階について訓練されていたが、各人がそれぞれ専門的に修得しておかなければならないものもあった。たとえば船長のボーマンは大気圏再突入の際における司令船の制御、ラヴェルは万が一宇宙船が地球と交信できなくなった場合の天測航法の技術、アンダースは宇宙船が指示どおり機能しているかをチェックする役割を、それぞれ与えられていた[1]。

9月21日、1969年中に月面着陸をするという目標にさらなるプレッシャーを与えるできごとが起こった。ソビエト連邦のゾンド5号がヨツユビリクガメやいくつかの生き物を乗せて、月を周回して地球に帰還したのである[10]。NASAやマスコミは、ソ連が同型のゾンド宇宙船に飛行士を乗せて、1968年の終わりまでに月を周回してしてしまうのではないかと憶測した[11]。

ケネディ宇宙センター内の飛行士専用居住区画で生活している8号の搭乗員たちは発射の前夜、チャールズ・リンドバーグとその妻アン・モローの訪問を受けた[12]。彼は飛行士たちに、1927年にスピリットオブセントルイス号で大西洋を横断する前、地球儀の上に糸を当ててニューヨークとパリの間の距離を測り、それによって燃料の量を計算したことなどを話した。そのときの燃料の総量は、サターン5型ロケットが1秒間に消費する量の10分の1であった[13]。その翌日、リンドバーグは発射場近くの砂丘から8号の発射の様子を目撃した[13]。

サターン5型ロケット

8号に使用されるサターン5型ロケットはSA-503との指定番号が与えられている。これは「サターン-アポロ (SA) 計画で使用されるサターンV (5) の03番目のロケット」を意味する。このロケットは1967年12月20日に垂直組立棟で組立が完成した当初は、司令・機械船の「ボイラープレート (boilerplate)」と呼ばれる無人の模型機を打ち上げると思われていた。だが1968年4月に行われたアポロ6号の発射試験では、第一段がPogo振動と呼ばれるひどい振動を発生し、二段目のエンジンのうち二つが燃焼を停止し、さらに三段目のエンジンが軌道上で再点火しなかったといういくつもの大きな問題を発生した。これらの問題を解決し、無人のサターン5型による追加の試験飛行をして安全性が証明されない限りは、NASAの上層部は危険を冒して有人飛行を行うことを承認するわけにはいかなかった[14][15]。

この問題の解決には、マーシャル宇宙飛行センター (Marshall Space Flight Center, MSFC) のチームが参加した。最大の懸念はPogo振動で、これはエンジンの稼働を妨げるだけでなく、飛行士に余計なG (加速度) の負荷を与える可能性があった。NASAとMSFCの調査団は、エンジン振動の周波数が宇宙船が振動する周波数と偶然に一致していたため、両者が共振を起こしてロケット全体が振動を起こしたのだと結論づけた。このためヘリウムガスを注入して振動を減衰させるシステムが新たに設置された[14]。

同様に重要な問題は、飛行中に故障を起こした三つのエンジンであった。調査団は早い段階で、第二段ロケットで燃料の液体水素のパイプが真空にさらされたときに裂け目が生じ、そこから燃料が漏れて二つのエンジンに供給される水素の圧力が下がったことを突き止めていた。その際、自動的にバルブが閉じて二番エンジンへの燃料の供給を遮断しようとしたのだが、同時に三番エンジンへの液体酸素の供給も遮断されてしまった。これは両者の電気ケーブルが誤って配線されていたことが原因だった。その結果、三番エンジンは二番エンジンが停止した1秒後に燃焼を停止してしまったのである。その後の調査で、再点火しなかった第三段ロケットのエンジンでも同様の問題があったことが明らかにされた。同じような事故が将来的な打ち上げでも発生しないよう、点火装置の配線と燃料の供給管を修正するというのが調査団が出した結論だった[14]。

1968年8月、マーシャル宇宙飛行センターにおいて調査団の解決策が試験された。サターン5型ロケット第一段 (S-IC)にはショックアブソーバーが新たに設置され、第二段S-IIでは燃料パイプが改良され、真空状態での漏れや破断に対する耐久性が強化された。NASA幹部は実験によって問題が解決されたことを確認すると、SA-503を使用しての有人飛行を行うことを承認した[14][16]

9月21日、ロケットの先端に宇宙船が取り付けられた。すべてが完成した8号は10月9日、クローラー・トランスポーターに乗せられ、時速3マイル (5km) の速度で発射台に向かった[17]。一方でロケットの試験は、12月5日から11日まで行われた各種レベルの準備試験を含め、発射の前日まで継続して実施された。Pogo振動、燃料パイプの破断、配線問題に対するすべての改善策の試験が終了したのは12月18日で、発射のわずか3日前のことであった[14]。

ミッション

軌道要素の概要

同日 15:47 (2時間56分後):月遷移軌道に投入

12月24日 09:59 (2日21時間8分後):月周回軌道に進入 (月を10周)

12月25日 06:10 (3日17時間19分後):地球帰還軌道に投入

12月27日 15:37 (6日2時間46分後):大気圏再突入

—15:51 (6日3時間00分後): 着水[18]。

図中のSPSは機械船のロケットエンジン、RCSは司令船の姿勢制御用ロケットである。

8号は複数の天体を周回する史上初の有人宇宙船であるため、その軌道要素は月遷移軌道への投入操作を境にして二つの側面を持つ。

アポロの月飛行は、まず地球上空 100海里 (185km) を周回する待機軌道から始まる。8号の待機軌道は遠地点 99.99海里 (185.18km)、近地点 99.57海里 (184.40km)、赤道に対する軌道傾斜角 32.51°、地球周回時間 88.19分であった。なお、2時間44分30秒の軌道待機中にロケットの中に余っていた推進剤を投棄したことにより、その反動で遠地点は 6.4海里 (11.9km) 上昇した[16]。

その後第三段ロケットS-IVBを 318秒間噴射することにより、63,531ポンド (28,817kg) の宇宙船の速度を軌道周回速度の秒速 7.793kmから 10.822kmにまで上昇させ、月遷移軌道に投入した。なおこれは、人類がそれまで達成した地球に対する相対速度としては史上最速のものであった[19]。またこれは地球脱出速度の秒速 11.200kmよりはわずかに遅いものであったが、8号の地球周回軌道を楕円軌道に引き伸ばし、宇宙船を月の重力圏にとらえさせるには十分なものだった[20]。

アポロ計画における通常の月周回飛行での月面からの高度は 60海里 (110km) と設定されていた。8号の場合は近月点 60海里 (111.1km)、遠月点 168.5海里 (312.1km)、月の赤道に対する傾斜角は 12°であった。その後この軌道は遠月点 60.7海里 (112.4km)、近月点 59.7海里 (110.6km)、周回時間128.7分に修正された。月の質量の偏り (mass concentrations, "masscons") が軌道に与えた影響は、当初予想されていたものよりも大きいことが分かった。20時間にわたる飛行の間に、軌道は遠月点 63.6海里 (117.8km)、近月点 58.6海里 (108.5km) に摂動した[16]。

8号は地球から最大で203,752海里 (234,474マイル、377,349km) 離れた[16]。

発射から月遷移軌道への投入

アポロ8号は1968年12月21日、米東部標準時 7:51:00 a.m. に、第一段S-IC、第二段S-II、第三段S-IVBからなる三段式ロケットサターンVを使い、まず地球周回軌道に乗ることを目的に発射された。発射の際には、わずかに三つの小さな問題が発生した。 一つは第一段S-ICの出力が 0.75% 低かったことで、これはエンジンが予定よりも 2.45秒長く燃焼したことが原因だった。また第二段S-IIはロケットを噴射している間、ずっとPogo振動を発生させていた。ボーマンの試算によれば、このときの振動は周波数 12ヘルツで、加速度は±0.25 g-force (±2.5 m/s2) だった[16][出典無効]。

三段すべてのロケットは発射の間燃焼を続け、第一段S-ICとS-IIは途中で切り離された[19]。S-ICは大西洋上 北緯30度12分 西経74度7分 / 北緯30.200度 西経74.117度 に、S-IIは北緯31度50分 西経37度17分 / 北緯31.833度 西経37.283度 に落下した[13][16]。第三段S-IVBは地球周回軌道に乗った後も切り離されず、後に宇宙船を月遷移軌道に乗せる噴射をするために残された。

周回軌道に乗ると、搭乗員と管制センターは宇宙船のチェックと遷移軌道移行の準備のために2時間38分を費やした。前回の無人試験のとき再点火に失敗したS-IVBが適切に作動するかどうかは、計画にとってきわめて重大な要素であった[19]。

飛行中は、同僚の三人の宇宙飛行士が宇宙船連絡員として、三交代制で勤務した。宇宙船連絡員とは通常「カプコム (Capsule Communicators, CAPCOM)」と呼ばれるもので、飛行士たちと定期的に会話ができるのは彼らだけだった。 8号で最初にCAPCOMを担当したのはコリンズで、発射から2時間27分22秒後に「アポロ8号、遷移軌道投入のための噴射準備よし」と無線で連絡した[21]。この会話によって明らかなように、8号に月に向かう許可を正式に与えたのは管制センターであった。噴射のための次の12分間、飛行士たちは宇宙船とS-IVBの監視を続けた。軌道投入のための噴射は完璧なものだった。

軌道投入の任務を完全にこなした後、S-IVBは切り離された。その後飛行士たちは使用済みの第三段の写真を撮影するために宇宙船を反転させ、しばらくの間S-IVBと編隊飛行を続けた。宇宙船を後ろに向けたその時、彼らの目に飛び込んできたのは、遠ざかりつつある地球の姿だった。人類が初めて地球の全体像をひと目で見たのは、まさにこの瞬間であった[19]。だがボーマンはそれよりも、S-IVBが宇宙船とあまりにも近いところにあることを懸念していた。そのため彼は、管制センターにロケットと離れる作業を行うことを提案した。はじめセンターは宇宙船を地球の方角に向け、機械船に搭載されている姿勢制御用ロケット (Reaction Control System, RCS) を噴射して速度を地球から遠ざかる方向に秒速 0.91mだけ加速することを提案したが、ボーマンはS-IVBが視界から消えてしまうことを恐れた。議論の結果、指示通りRCSをこの方角に噴射するかわりに速度は秒速 2.7mにすることが決定された[16]が、この検討のためにスケジュールは一時間遅れた[19]。

発射から5時間後、管制センターはS-IVBに対しタンクの中に残っている燃料をロケットのノズルから排出し、軌道を変えるよう指令を送った。これによりS-IVBは月を通過してから太陽を周回する軌道に乗り、8号にそれ以上の危険を与える可能性はなくなった。S-IVBのその後の軌道は、太陽からの距離 0.92~0.99天文単位 (138~148ギガメートル)、黄道に対する傾斜角 23.47°、公転周期は 340.80日である[16]。

8号の乗組員たちは、地球から 15,000マイル (24,000km) 離れたところまで広がるヴァン・アレン帯を通過した初めての人類となった。科学者たちはヴァン・アレン帯を宇宙船が最高速で急速に通過すると、胸部撮影のレントゲン写真で浴びるのと同程度の 1ミリグレイ程度のX線を被曝するのではないかと予想していた (人間が1年間で浴びる放射線は、平均で2から3ミリグレイである)。被曝量を記録するため、飛行士たちはリアルタイムでデータを地球に送る線量計と、通算で浴びた放射線量を表示するための感光フィルムを身につけていた。計画終了までに彼らが浴びた放射線量は、平均して1.6ミリグレイであった[22]。

月を通過した後、S-IVBはこれから先の長い時間太陽を周り続けるであろう宇宙ごみ (スペース・デブリ) となった。2013年9月現在、軌道に残っていることが確認されている[23]。

月遷移軌道

司令船操縦士であるラヴェルに与えられた主な役割は、航法士 (ナヴィゲーター) であった。管制センターは宇宙船の軌道計算を完璧に行っていたが、もし万が一センターとの連絡が途絶えてしまった場合でも安全に帰還できるように、飛行士の誰かが航法士として軌道を計算する必要があった。ラヴェルは宇宙船に組み込まれた六分儀を使って星を観測し、星と地球 (もしくは月) の地平線の角度を測ることで軌道を計算したが、S-IVBから排出された燃料が大きな塵の雲となって宇宙船の周りを漂い、星と区別できなくなってしまったため、この作業は困難を極めた。

発射から7時間後まで、S-IVBの問題とラヴェルが天測航法に手間取ったことにより、1時間40分ほどスケジュールから遅れてしまった。飛行士たちは「受動的温度管理 (Passive Thermal Control, PTC)」の準備を始めた。PTCとは俗に「バーベキューロール」とも呼ばれているもので、宇宙船を中心線に沿って1時間におよそ1回転させ、表面温度を均一にさせるものである。宇宙船は直射日光を浴びる部分は200℃以上にもなるのに対し、影の部分はマイナス100℃以下に下がってしまう。これだけの温度差があると、大気圏再突入の際の熱から宇宙船を守る耐熱保護パネルにひびが入ったり、燃料パイプが破断する恐れがある。宇宙船を完璧に中心線に沿って回転させることは現実的には不可能で、どうしても「歳差 (すりこぎ運動)」が発生してしまうため、飛行士たちは30分ごとに微調整をしなければならなかった[25]。

最初の軌道修正は発射から11時間後に行われた。地上での燃焼試験では、司令船の主エンジン (Servise Propultion System, SPS) は燃焼室が初めに「コーティング」されていない状態で長時間噴射すると、稀に爆発する可能性があることがわかっていた。エンジンを短時間だけ噴射すれば、このコーティングを実施することができた。この最初の軌道修正ではSPSエンジンがわずか 2.4秒間だけ噴射され、速度が順行 (進行方向) に向かって秒速 20.4フィート (6.2m) だけ加速された[16]が、これは予定されていた 24.8フィート (7.6m) よりも低いものだった。原因は酸化剤のパイプの中にヘリウムの泡が発生し、それが燃料の圧力を下げたことであった。このため飛行士は姿勢制御用ロケットを噴射し、微調整を行った。このあと2回の軌道修正が予定されていたが、軌道は完璧なものであることが分かったためにキャンセルされた[25]。

発射から11時間が経過した時点で、飛行士たちはすでに16時間睡眠をとっていなかった。NASAは発射前、緊急事態が発生したときに備えて少なくとも一人の飛行士は常に起きていなければならないと決めていた。このためボーマンが最初の睡眠につくことになったが、無線の会話や機械的な騒音がひっきりなしに聞こえてくるため、眠りにつくのは困難であることが分かった[25]。

睡眠をとろうとしてから1時間後、ボーマンはバルビツール酸系睡眠薬を服用する許可を求めた。睡眠薬はあまり効果がなかったが、それでも何とか眠りについた。だがその直後、彼は気分が悪くなって目が覚めてしまった。ボーマンは二回吐いた。その上ひどい下痢に襲われたため、船内に嘔吐と下痢の排泄物の小滴が漂う結果となってしまった。その除去のために、飛行士たちは悪戦苦闘することになった。ボーマンははじめ自分の体調不良を誰にも知らせたくなかったのだが、ラヴェルとアンダースは管制センターに報告することを求めた。飛行士たちは、データ保存装置 (Data Storage Equipment, DSE) を使用することに決めた。これは音声や身体測定の結果を記録し、それを高速で管制センターに伝えることができるというものである。ボーマンの体調の詳細を記録した後、飛行士たちは管制センターに対して診察結果をチェックすることを求め、「音声のコメントへの評価をしてほしい」と述べた[26]。

8号の乗組員と管制センターの医療担当班は、センターの使用されていない二階の部屋を使用して遠隔会議を開いた (ヒューストンの管制センターの二階と三階には全く同一の管制室が用意されていたが、実際に使用されていたのは三階だけであった)。

会議の結論は、ボーマンの体調不良の原因は彼自身が考えていたように胃腸炎であるとともに睡眠薬の副作用であって、心配するほどのものではないとのことだった[27]。今日の研究では、彼はいわゆる「宇宙酔い」にかかったのであろうとされている。これは今日でも宇宙飛行士の三割が患うもので、前庭系が無重量状態に適応しようとするときにかかるものである[28]。宇宙酔いはアポロ以前のマーキュリー計画やジェミニ計画では問題とはならなかったものだった。なぜならこの二つの計画では宇宙船はあまりにも小さすぎて、飛行士は船内を自由に動き回ることはできなかったからである。アポロ計画では船室が広がり自由度が大きくなったため、ボーマンや後の9号のシュウェイカートのように宇宙酔いを患う飛行士が現れるようになった[29]。

巡航期間中は全体の飛行の中では比較的退屈なもので、飛行士たちは機器に異常がないか、あるいは宇宙船が正確に軌道に乗っているかをチェックする以外には仕事がなかった。そのためNASAは発射から31時間後にテレビ中継を予定していた。8号で使用されたカメラは重量が 2kgで、撮像管を使用して白黒の映像しか送ることができないものだった。また 160°の広角と 9°の望遠の二種類のレンズが搭載されていた[19]。

最初の中継では飛行士たちは船内を案内し、また宇宙から地球がどのように見えるのかを伝えようとした。だがカメラには今現在映し出されているものを撮影者に知らせるためのモニターがついていなかったため、望遠レンズを使って地球を撮影することは不可能だった。加えてフィルターも用意されていなかったため、地球の画像は他の何かの光源に干渉されてしまい、全く映し出すことはできなかった。結局、飛行士たちが何とか地上の人々に見せることができた地球の映像は、ぼんやりとした光のしみのようなものだけであった。17分後、宇宙船が回転して高利得アンテナが地球の中継基地からの信号を受け取ることができなくなったため、ラヴェルが管制に「母に誕生日おめでとうとのメッセージを伝えてほしい」と告げて中継は終わった[19]。

この時まで、飛行士たちは予定されていた睡眠シフトを完全に放棄していた。ラヴェルは発射から 32½時間後に睡眠をとったが、これは彼が予定していたものよりも 3½時間前だった。そのすぐ後、アンダースも睡眠薬を服用した後に眠りについた[19]。

月に向かう軌道上では、飛行士たちはほとんど月を見ることができなかった。その理由は シリコンの目張りから漏れ出したガス化した油が五つあるうちの三つの窓を曇らせてしまったことと、PTC (受動的温度管理) のために船体を月を背面に置く方向に向けておかなければならないことだった。彼らがようやく月を目にしたのは、月周回軌道に進入するために方向転換したときだった[13]。

発射から55時間後、8号は二度目のテレビ中継をした。今回は望遠レンズで地球の姿をとらえることができるよう、スチールカメラにフィルターを装着した。カメラの中に収まるように宇宙船自体の姿勢を傾けるなど困難は伴ったものの、今度は地球の映像を地上に送ることに成功した。飛行士たちは実際に見える色や様子などを、無線を使って解説した (カメラで送られてきた映像は白黒だった)。中継は 23分で終了した[19]。

月の重力圏

発射から55時間40分後、飛行士たちは他の天体の重力圏に入った初めての人類となった[16]。これは言い換えれば、8号に及ぼす月の万有引力が地球のものよりも大きくなったことを意味する。またこの瞬間の宇宙船の位置は月面から 38,759マイル (62,377 km) で、月に対する相対速度は秒速3,990フィート (1,220m) だった[16]。だが飛行士たちは、この歴史的瞬間にも大して関心を払わなかった。月周回軌道に進入するためのエンジン噴射が近づいてきており、その計算作業に没頭していたからである。軌道進入まで、13時間しか残されていなかった[30]。

軌道進入までに行わなければならない最も重要な作業は、二度目の軌道修正であった。ロケットを逆噴射 (進行方向に向かって噴射) し、速度を秒速 2.0フィート (0.61m) 減速して、宇宙船が月を通過する際の月面からの最接近点を下げるのである[16]。発射からちょうど61時間後、月からの距離 24,200マイル (38,900km) の地点で飛行士たちはRCSエンジンを11秒間噴射した。これにより宇宙船は月の表面から 71.1マイル (115.4km) の地点を通過することになった[13][16]。

発射から64時間後、飛行士たちは月周回軌道進入の準備を始めた。この操作は完璧に行われなければならないものであった。また軌道力学的な理由により、その操作が行われるのは (地球から見て) 月の裏側の地点だった。68時間後、管制センターは操作を実行するかどうかの最終的な検討をした後、「予定通り実行せよ」との指令を伝えた[31]。68時間58分後、宇宙船は月の裏側に入り地球との無線連絡が途絶えた[30][31]。

軌道進入噴射の10分前、飛行士たちは最後のチェックをし、すべてのスイッチが正しい位置にセットされていることを確認した。そのとき彼らには、月の様子を眺める最後のチャンスがあった。宇宙船はちょうど月の夜の部分から昼の部分へとさしかかっていて、太陽光が月の表面を斜めに照らしているのをラヴェルが発見したが、噴射の時間は2分後に迫っていたため、飛行士たちにはその光景を楽しむ余裕はなかった[30]。

月周回軌道

発射から69時間8分16秒後、SPSエンジンが4分13秒噴射され、8号は月を周回する軌道に入った。後に飛行士たちはこのときの様子を、「人生で最も長い4分間だった」と表現した。もし噴射時間が短すぎたら月を通り越してはるか彼方に飛び去ってしまっていただろうし、逆に長すぎたら月面に衝突してしまっていた。噴射が正常に終了したことで、飛行士たちにはようやく月面を詳細に観察する余裕が生まれた。このあとの20時間、彼らはその周囲を周回するのである[32]。

一方、地上では飛行士からの連絡を固唾を呑んで待ち続けていた。もし燃焼時間が長すぎたらスケジュールよりも早く月の裏側から現れてしまうはずだが、それは杞憂に過ぎなかった。予定されていたとおりのまさにその瞬間に、宇宙船からの無線が飛び込んできたのである。飛行士たちの報告によれば、近月点 69.5マイル (111.8km)、遠月点 193.3マイル (311.1km) の周回軌道に乗ったとのことだった。まさしく計算通りであった[32]。

軌道に関する報告をした後、ラヴェルはいま見えている月の状態について以下のように伝えた。

ラヴェルは眼下を通過する地形についての報告を続けた。飛行士たちの重要な任務のひとつは将来的に計画されている月面の着陸地点、特に11号で予定されている静かの海の偵察であった。そのために8号は、偵察地の太陽光線の角度が観測に最も適するようになるタイミングを見計らって発射された。宇宙船の窓際にはカメラがセットされ、一瞬ごとの映像が撮影された。アンダース飛行士は月周回の20時間のほとんどを、興味がわいた対象を可能な限り撮影することに傾けた。このミッションの終了までに飛行士たちが撮影した画像は、月に関するものが700枚、地球に関するものが150枚であった[13]。

ボーマンは地球と応答している間、SPSエンジンに関するデータがどうなっているかについて常に答えていた。彼はエンジンが正常に稼働し、必要とあらばいつでも地球に帰還できる状態であることを確認するよう望んでいた。また彼は月を周回するごとに、緊急帰還のためのロケットの噴射をするか否かの決断を、宇宙船が月の裏側に入る前に伝えるように要求した[33]。

周回軌道に入って二度目に月の裏側から現れたとき、飛行士たちはテレビ中継で月面の状態を報告するために機器を設定した。アンダースは、眼前を通過するクレーターの様子について伝えた。またこの二度目の周回の最後でSPSが11秒間だけ噴射され、軌道が近月点 70マイル (112.7km)、遠月点 71.3マイル (114.7km) のほぼ円形になるように修正された[32][33]。

次の二周の間、飛行士は機器のチェックおよび月面の観察と写真撮影を続けた。三周目に、ボーマンは彼が所属する教会のために小さな祈りを捧げた。彼はテキサス州シーブルック (Seabrook) の近くにある聖クリストファー米国聖公会で奉仕活動をすることになっていたが、8号の飛行のためにそれが不可能になった。同僚の教区民 (信者) であり管制センターの技術者であるロッド・ローズ (Rod Rose) は、軌道上で祈りをしてそれを録音し、奉仕活動で再生してはどうかと提案した[13][33]。

作家のアーサー・C・クラーク (Arthur C. Clarke) は著書「2001年宇宙の旅」の2000年版の序文の中で、8号の飛行士たちが彼に対し「自分たちはずっと巨大なモノリスの発見を無線で伝えようとしていたのだが、理性のほうがまさったのだ」と語ったと述べている[34]。

地球の出

軌道四周目に月の裏側から出てきたとき、飛行士たちは「地球の出」を目撃したことを報告してきた。この現象は1966年8月23日にNASAのルナ・オービター1号が月を周回しているときに写真で撮影されたことはあったが、人類としてこれを目撃するのは彼らが初めてであった[35]。ボーマンは月の地平線の向こうから地球が昇ってきたとき思わず興奮して他の二人に呼びかけ、白黒カメラで写真を撮った。そのあとにアンダースが急いで撮った有名なこの写真は、後にライフ紙で「今世紀を代表する100枚の写真」の中の一つとして取り上げられた[36]。地球と月は自転と公転が同期しているため、地球の出は通常は月の表面からは見ることができない。目撃することができるのは月の周回軌道上か、もしくは地球から見て月の「へり」に当たる部分で、秤動 (ひょうどう) と呼ばれる現象が起こって地球が月の地平線上をわずかに上下するような限られた部分だけである。

アンダースが写真を撮り続け、またラヴェルが宇宙船の操縦を引き継いだので、ボーマンはやっと休息することができた[36]。騒がしい船内で縮こまって眠るのは相変わらず困難だったが、彼は軌道を二周する間わずかに睡眠をとった。その間にもときどき目を覚ましては宇宙船の状態について質問した[36]が、仲間がミスを犯したと聞いたとき完全に目が覚めた。彼らは質問の内容が理解できなくなり、あるいは逆に質問に対する答えをくり返すよう求めるようになっていた。ボーマンは全員がこの三日間ろくに寝ていなかったため、きわめて疲労していることに気づいた。彼はアンダースとラヴェルに対し、残りの飛行計画で月面の観測に関わるものを中止し、睡眠をとるよう命じた。アンダースは最初は「大丈夫だ」と言って拒否したが、ボーマンは譲らなかった。最終的に「カメラを自動にセットして月面の写真を撮り続けるのであれば、休息してもよい」と言ってようやく同意したが、このとき二度目のテレビ中継の時間が迫っていた。地上ではきわめて多くの人々が期待して待っていることが分かっていたので、念頭に置いておくようにとボーマンは言った。次の二周で、ボーマンが舵を取っている間にやっとアンダースとラヴェルは眠ることができた。その後のアポロ計画では、複数の飛行士が同時に睡眠をとるような状況になることは避けるようになった。

軌道九周目に入ったとき、二度目のテレビ中継が始まった。まずボーマンが二人の飛行士を紹介し、続いて月面の様子と、月を周回しているときの感覚を伝えた。彼は月の様子を、「広大で孤独で、近寄りがたいような何もない空間」と表現した[37]。続いて各人がそれぞれの印象を述べた後、アンダースが地上にいるすべての人々にメッセージを伝えたいと言い、飛行士たちが交代で旧約聖書の中の創世記を朗読しはじめた。ボーマンは「地球のすべての人々にメリー・クリスマスを」と言って中継を締めくくった。彼のメッセージは、月周回軌道に入り月面の様子を見晴らしてからの飛行士たちの気持ちを集約したものであるように思われた。ボーマンの正確な発言は、以下のとおりである。

「And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas and God bless all of you - all of you on the good Earth. (そしてアポロ8号の乗組員から皆さんに、おやすみなさい。幸運をお祈りします。メリークリスマス。そして地球に暮らすすべての人々に神のご加護がありますように)」[38]

この時点でもう一つ飛行士たちに残されていた課題は、テレビ中継の2.5時間後に予定されていた地球帰還軌道への投入だった。これは飛行計画において最も重要なエンジン噴射であり、もしSPSエンジンが点火に失敗したら飛行士たちは月周回軌道に取り残され、帰還できる望みは限りなく薄くなる。前回の月周回軌道投入のときと同様、飛行士たちは無線の届かない月の裏側でこの作業をやらなければならなかった。

エンジン噴射は時間どおりに行われ、宇宙船は発射後89時間28分39秒に月の裏側から現れた。遠隔測定のデータが再び得られるようになり、正確な燃焼時間が計算された。通信が回復したとき、ラヴェルは「聞いてくれ、サンタクロースがいたぞ」と冗談で言い、それに対してCAPCOMを担当していたマッティングリー飛行士が「了解、君らはそれを一番よく知っている連中だからな」と答えた[39]。12月25日のクリスマスの日に、8号は地球への帰還の途についた。

予定外の軌道修正

ラヴェルはその後余った時間を利用して、様々な星を観測しコンピューターのキーボードでそのデータを入力して宇宙船の軌道を設定する操作を試してみたが、このとき彼は誤っていくつかのデータを消してしまった。その結果慣性計測装置 (Inertial Measurement Unit, IMU) が、宇宙船が発射前と同じ相対位置にいると判断してしまい、それを「修正」するために姿勢制御用ロケットを噴射してしまった[12]。飛行士たちは、宇宙船が急にロケットを噴射して姿勢を変えてしまった理由にすぐに気がついた。彼らが直ちにやらなければならない作業は、コンピューターに正しい位置データを入力し直すことだった。

ラヴェルは姿勢制御ロケットを噴射してリゲルとシリウスの位置を観測し、宇宙船の位置データを計算したが、その作業に10分かかった。さらにそのデータをコンピューターに入力するのにさらに15分かかった[30]。

この出来事から16ヶ月後、ラヴェルはより深刻な状況でもう一度同じ操作をやることになった。アポロ13号が月に向かう途中で爆発事故を起こし、電力を節約するためにIMUの電源を切らなければならなくなったのである。彼は1994年に著した「失われた月 (Lost Moon)」という本の中で、「8号での私のトレーニングは役に立った!」と書いていた。その中で8号でのアクシデントは地上のスタッフから要求された「計画的な実験」だったと書いていた[30]が、その後のインタビューでは「あれは自分のミスが引き起こした事故だった」と認めている[12][13]。

地球への帰路と大気圏再突入

地球への帰路は、飛行士たちにとって最もリラックスできる時間だった。地上のスタッフが軌道を正確に計算してくれている限り、宇宙船はエンジン噴射から二日半後に太平洋に着水することになっていた。

クリスマスの午後、飛行士たちは五回目のテレビ中継を行った[40]。今回の中継では船内を案内し、その中でどのように生活しているのかなどを紹介した。放送を終えたとき、彼らは食料庫の中に統括責任者のスレイトンからの小さなプレゼントがあるのを見つけた。詰め物がされた本物の七面鳥料理で、これはベトナム戦争で戦場にいる兵士たちが受け取ったのと同じものであった[41]。またスレイトンからは、ブランデーの小瓶が三つ用意されているというもう一つのサプライズがあったのだが、ボーマンの指示で地球に帰るまでそのままにされていた (宇宙船内ではアルコールは禁止されていた)。瓶の蓋は飛行後数年たっても開けられることはなかった[42]。この他に、飛行士の妻たちからのプレゼントも用意されていた。この翌日、発射からおよそ124時間後に最後となる六度目のテレビ中継が行われた。この四分間の放送の中で撮影された地球の映像は、これまでで最良のものだった[43]。

これといって重要な仕事もない二日間の飛行の後、飛行士たちは大気圏再突入の準備を始めた。再突入の作業はすべてコンピューターが行うので、飛行士たちがするべきことは宇宙船を正しい姿勢に置く作業だけだった[44]。もしコンピューターが故障した場合は、ボーマンがコンピューターを引き継ぐことになっていた[44]。

いったん司令船が機械船から切り離されてしまうと、残された道は大気圏再突入しかなくなる[44]。大気圏上層部をかすめる6分前、飛行士たちは地上のスタッフが計算で予言したとおりの時間に地平線から月が昇るのを見た。[45]。宇宙船が大気と衝突すると、高温のプラズマが船体を包みはじめた。コンピューターが自動的に姿勢を制御し、司令船は小石が水面を跳ねるように大気圏の上層部を何度かバウンドしてから高度を下げた。機体は徐々に速度を落とし、減速Gは最大で6G (59 m/s2) に達した[16]。高度3万フィート (9,100m) で減速用の小型パラシュートが開き、続いて1万フィート (3,000m) で三つのメインパラシュートが開いた。着水点はハワイ南方の北太平洋上北緯8度8分 西経165度1分 / 北緯8.133度 西経165.017度であった。

着水した瞬間、司令船はパラシュートに引きずられて「安定 (Stable)2」と呼ばれる逆さまの状態になった[16]。約6分後に上部にある三つのエアバッグが開き、頂点を上にした状態に正された[16]が、高さ3mの波にもまれてボーマンは船酔いを起こしてしまった[19]。司令船が着水したのは日の出前で、回収船USSCヨークタウンから潜水士が到着したのは着水の43分後だった[16]。さらにその45分後、三人の飛行士たちは無事艦上の人となっていた[16][45]。

歴史的意義

8号の飛行が行われた1968年は、アメリカや多くの世界にとっても騒乱の年だった[46]。この年にはヨーロッパやアメリカの街角ではプラハの春に代表されるような多くの政治的動乱や暗殺が発生したが、タイム紙は三人の飛行士を1968年に最も大きな影響を与えた人物であるパーソン・オブ・ザ・イヤー (Men of the Year) に選んだ[46]。また人類として初めて地球の重力圏を離れ、他の天体を周回したのは彼らであった[47]。成功する確率は飛行士たち自身も半々しかないと思っていたが、見事に成し遂げた。8号が与えた社会的影響は、すべてが終了した後にボーマンが受け取った発信者不明の電報に集約されている。そこには短く、こう記されていた。「ありがとうアポロ8号。あなたたちは1968年を生き延びた。」[48]

8号の飛行で最も有名なのは、月周回軌道四周目に撮影された地球の出の写真であろう[49]。人類がこのような光景をカメラに収めたのは史上初めてのことで、これが1970年に初めて地球の日が制定される契機になったと信じられている[50]。またこの写真はライフ紙によって、「世界を変えた100枚の写真」の第一位に選ばれた[51]。11号のコリンズ飛行士は「8号の歴史的意義は際立っていた[52]」と言い、またロバート・プール (Robert K. Poole) のような宇宙歴史家は、8号はアポロ計画のすべての飛行の中で歴史的に最も重要だったとしている[49]。

この飛行は1962年にジョン・グレン (John Glenn) 飛行士がマーキュリー6号でアメリカ初の有人宇宙飛行をして以来、最も多くメディアで採り上げられた。1200人のジャーナリストが取材をし、中でもBBCの放送は15の言語で54カ国に配信された。ソ連のインターコスモス計画の責任者ボリス・ニコラエヴィッチ・ペトロフ (Boris Nikolaevich Petrov) はプラウダ紙のインタビューで、8号について「アメリカの宇宙科学と技術の際立った業績である」とコメントした[53]。軌道九周目のクリスマスの中継は、生または録画で当時の世界の四分の一の人々が見たであろうとされている[54]。また8号の中継は、テレビ芸術科学アカデミー (Academy of Television Arts & Sciences) から与えられる最高の賞であるエミー賞を受賞した[55]。

無神論者のマダリン・マーレイ・オヘイア (Madalyn Murray O'Hair) は宇宙で創世記を読み上げたことでNASAを提訴し、論争を巻き起こした[56]。彼女はアメリカの宇宙飛行士 (そのすべてが政府職員である) が、公共の場所である宇宙で祈りを捧げることを禁止するよう求めた[56]。合衆国最高裁判所は管轄違いであるとして請求を棄却した[57]が、この一件でNASAは以降のアポロ計画において宗教的な問題について神経質になった。11号でバズ・オルドリン飛行士は月面に着陸したあと、月で長老派教会の聖餐をした[58]。これについて彼は何年もコメントすることを拒否し、後にわずかに遠回しに語っただけだった[58]。

1969年、アメリカ合衆国郵便公社は8号の月周回飛行の記念切手を発行した (スコットカタログ1371番)。この切手ではアンダース飛行士が撮影した有名な地球の出の写真を採用し、創世記の「初めに神は… (In the beginning God…)」の文字が添えられている[59]。帰還からわずか18日後、飛行士たちは第3回スーパーボウルの開会式に招かれ、アニタ・ブライアント (Anita Bryant) が国歌を歌うのに先立って忠誠の誓いを読み上げた[60]。

宇宙船の現在

1970年、8号の司令船は大阪で開催された万国博覧会のアメリカ館に出展された[61][62]。現在はシカゴの科学産業博物館に、ラヴェルが寄贈した飛行に関係する小物およびボーマンが着用した宇宙服とともに展示されている[63]。またラヴェルの宇宙服はNASAのグレン研究センターの資料館に[64][65]、アンダースの宇宙服は英国ロンドンの科学博物館に展示されている[66]。

映像化

8号の歴史的な飛行はドキュメンタリーとフィクションの両方で、様々な形態で公開されまた言及されている。飛行士が撮影したテレビ中継と16mmフィルムの映像はNASAによって編集され、バージェス・メレディス (Burgess Meredith) をホスト役に迎えた「アポロ8号の報告 (Debrief: Apollo 8)」というドキュメンタリー映画の中で1969年に公開された[67]。スペースクラフト・フィルム (Spacecraft Films) 社は2003年に、8号の飛行に関連する宇宙からのテレビ中継・訓練および発射時の映像・飛行中に撮られた動画などを含む、NASAのすべてのテレビ中継と16ミリフィルムの映像を収めた3枚組のDVDセットを発売した[68]。また1989年に制作され、サンダンス映画祭でドキュメンタリー賞を受賞した「すべての人類へ (For All Mankind)」という映画でも一部の映像を見ることができる。2007年公開のイギリスのドキュメンタリー映画「 ザ・ムーン」(原題:In the Shadow of the Moon、月の影の中で) でも、8号は大きく取り上げられている[69]。

1998年には「フロム・ジ・アース/人類、月に立つ」(原題:From the Earth to the Moon、地球から月へ) というテレビシリーズの中で、1968年のエピソードとしてドラマ化された[70]。1970年の「謎の円盤UFO」(原題:UFO) というテレビドラマでは、「対立 (Conflict)」というエピソードの中で第三段S-IVBが宇宙人の装置の置き場所として描かれた[71]。

ケネディ宇宙センター複合展示施設のアポロ・サターンの区画では、アメリカの宇宙開発の歴史が8号の発射の光景を皮切りにマルチスクリーンで紹介されている。またここでは、実際の飛行のときに使用された管制室のコントロールパネルも展示されている。

脚注

- ^ a b c Baker 1981

- ^ Collins 2001, pp. 288–294

- ^ Ertel, Ivan D.; Newkirk, Roland W. et al. (1969–1978). “Appendix 6: Crews and Support for Manned Apollo Flights”. The Apollo Spacecraft: A Chronology. IV. Compiled by Sally D, Gates, History Office, JSC, with Cyril E. Baker, Astronaut Office, JSC. Washington, D.C.: NASA. LCCN 69-60008. OCLC 23818. NASA SP-4009. オリジナルのFebruary 5, 2008時点におけるアーカイブ。 2008年1月29日閲覧。

- ^ Phillips, Samuel C. (1975). “Lifting From a Sea of Flame”. In Cortright, Edgar M. Apollo Expeditions to the Moon. Washington, D.C.: NASA. OCLC 1623434. NASA SP-350. オリジナルのFebruary 19, 2008時点におけるアーカイブ。 2008年1月28日閲覧。 Chapter 9.5.

- ^ a b Lattimer 1985

- ^ a b c Ertel, Ivan D.; Newkirk, Roland W. et al. (1969–1978). “Part 2 (N): Recovery, Spacecraft Redefinition, and First Manned Apollo Flight: August through September 1968”. The Apollo Spacecraft: A Chronology. IV. Washington, D.C.: NASA. LCCN 69-60008. OCLC 23818. NASA SP-4009. オリジナルのFebruary 5, 2008時点におけるアーカイブ。 2008年1月29日閲覧。

- ^ Brooks, Courtney G.; Grimwood, James M.; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). “The Apollo 8 Decision”. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA History Series. Foreword by Samuel C. Phillips. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Branch, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. NASA SP-4205 2008年1月29日閲覧。

- ^ Brooks, Courtney G.; Grimwood, James M.; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). “Proposal for a Lunar Orbit Mission”. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA History Series. Foreword by Samuel C. Phillips. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Branch, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. NASA SP-4205 2008年1月29日閲覧。

- ^ Brooks, Courtney G.; Grimwood, James M.; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). “Selecting and Training Crews”. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA History Series. Foreword by Samuel C. Phillips. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Branch, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. NASA SP-4205 2008年1月29日閲覧。

- ^ Chaikin 1994, p. 76

- ^ “Poised for the Leap”. Time (New York). (1968年12月6日) 2011年12月15日閲覧。

- ^ a b c Benke, Richard (1998年12月21日). “Astronauts look back 30 years after historic lunar launch”. The Augusta Chronicle. Associated Press (Augusta, GA: Morris Communications) 2013年6月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Zimmerman 1998

- ^ a b c d e Bilstein 1996, pp. 360–370

- ^ Brooks, Courtney G.; Grimwood, James M.; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). “Apollo 6: Saturn V's Shaky Dress Rehearsal”. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA History Series. Foreword by Samuel C. Phillips. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Branch, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. NASA SP-4205 2008年2月1日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Orloff, Richard W. (September 2004) [First published 2000]. “Apollo 8 - The Second Mission: Testing the CSM in Lunar Orbit”. Apollo by the Numbers: A Statistical Reference. NASA History Series. Washington, D.C.: NASA. ISBN 0-16-050631-X. LCCN 00-61677. NASA SP-2000-4029 2013年6月28日閲覧。

- ^ Akens, David S. (1971). “Appendix H - Saturn at the Cape”. Saturn Illustrated Chronology. Huntsville, AL: Marshall Space Flight Center. MSFC MHR-5. オリジナルのMarch 7, 2008時点におけるアーカイブ。 2008年2月1日閲覧。

- ^ Orloff, Richard W. (September 2004) [First published 2000]. “Apollo 8 Timeline”. Apollo by the Numbers: A Statistical Reference. NASA History Series. Washington, D.C.: NASA. ISBN 0-16-050631-X. LCCN 00-61677. NASA SP-2000-4029 2013年6月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j Brooks, Courtney G.; Grimwood, James M.; Swenson, Loyd S., Jr. (1979). “Apollo 8: The First Lunar Voyage”. Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft. NASA History Series. Foreword by Samuel C. Phillips. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Branch, NASA. ISBN 978-0-486-46756-6. OCLC 4664449. NASA SP-4205 2008年1月29日閲覧。