「カール・マルクス」の版間の差分

Omaemona1982 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: サイズの大幅な増減 |

|||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 哲学者 |

{{Infobox 哲学者 |

||

| region = [[西洋哲学 |

| region = [[西洋哲学]] |

||

| era = [[19世紀 |

| era = [[19世紀]]中期から後期 |

||

| image_name = Karl Marx.jpg |

| image_name = Karl Marx.jpg |

||

| image_size = 200px |

| image_size = 200px |

||

| image_alt = |

| image_alt = |

||

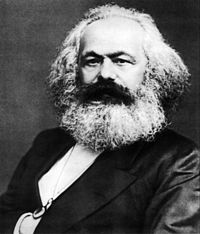

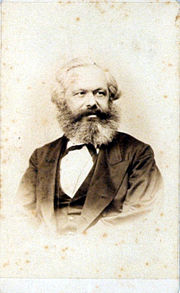

| image_caption = 1875年のマルクス |

| image_caption = [[1875年]][[8月24日]]のマルクスの写真 |

||

| name = カール・ハインリヒ・マルクス<br />Karl Heinrich Marx |

| name = カール・ハインリヒ・マルクス<br />Karl Heinrich Marx |

||

| other_names = |

| other_names = |

||

| birth_date = {{生年月日と年齢|1818|5|5|死去}} |

| birth_date = {{生年月日と年齢|1818|5|5|死去}} |

||

| birth_place = {{PRU}} |

| birth_place = {{PRU}}、{{仮リンク|ニーダーライン大公国県|de|Provinz Großherzogtum Niederrhein}}、[[トリーア]] |

||

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1818|5|5|1883|3|14}} |

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1818|5|5|1883|3|14}} |

||

| death_place = {{GBR}}・[[ロンドン]] |

| death_place = {{GBR}}・[[イングランド]]・[[ロンドン]] |

||

| school_tradition = [[唯物論]]<br />[[マルクス主義|科学的社会主義]]、[[共産主義]]<br />若いころは[[青年ヘーゲル派|ヘーゲル左派]] |

| school_tradition = [[唯物論]]<br />[[マルクス主義|科学的社会主義]]、[[共産主義]]<br />若いころは[[青年ヘーゲル派|ヘーゲル左派]] |

||

| main_interests = [[自然哲学]]、[[歴史哲学]]、[[政治哲学]]、[[科学哲学]]、[[経済学]]、各国の近現代史、[[政治学]]、[[社会学]] |

| main_interests = [[自然哲学]]、[[歴史哲学]]、[[政治哲学]]、[[科学哲学]]、[[経済学]]、各国の近現代史、[[政治学]]、[[社会学]] |

||

| notable_ideas = [[唯物史観 |

| notable_ideas = [[唯物史観]]、[[階級闘争]]、[[剰余価値]]の[[搾取]] |

||

| influences = [[フリードリヒ・ |

| influences = [[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]<br/>[[ブルーノ・バウアー]]<br/>[[フリードリヒ・エンゲルス]]<br />[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ]]<br />[[バールーフ・デ・スピノザ]]<br />[[ピエール・ジョゼフ・プルードン]]<br />[[マックス・シュティルナー]]<br />[[アダム・スミス]]<br />[[ヴォルテール]]<br />[[デヴィッド・リカード]]<br />[[ジャンバッティスタ・ヴィーコ]]<br />[[ジャン=ジャック・ルソー]]<br />[[ウィリアム・シェイクスピア]]<br />[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ]]<br />[[クロード=アドリアン・エルヴェシウス]]<br />[[ポール=アンリ・ティリ・ドルバック]]<br />[[ユストゥス・フォン・リービッヒ]]<br />[[チャールズ・ダーウィン]]<br />[[シャルル・フーリエ]]<br />[[ロバート・オウエン]]<br />[[モーゼス・ヘス]]<br />[[フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー]]<br />[[アリストテレス]]<br />[[エピクロス]]<br />その他多数 |

||

| influenced = 多くの[[マルクス主義]]者<br />[[フリードリヒ・エンゲルス]]<br />[[ミハイル・バクーニン]]<br />[[ハンナ・アーレント]]<br />[[パウロ・フレイレ]]<br />[[柄谷行人]]<br />[[アントニオ・ネグリ]]<br />[[フランクフルト学派]]<br />[[フランス現代思想]]の哲学者<br />[[ポストモダン]][[哲学]]<br />その他多数 |

| influenced = 多くの[[マルクス主義]]者<br />[[フリードリヒ・エンゲルス]]<br />[[ミハイル・バクーニン]]<br />[[ハンナ・アーレント]]<br />[[パウロ・フレイレ]]<br />[[柄谷行人]]<br />[[アントニオ・ネグリ]]<br />[[フランクフルト学派]]<br />[[フランス現代思想]]の哲学者<br />[[ポストモダン]][[哲学]]<br />その他多数 |

||

| signature = Karl |

| signature = Karl-marx-signature.svg |

||

| signature_alt = |

| signature_alt = |

||

| website = <!-- {{URL|example.com}} --> |

| website = <!-- {{URL|example.com}} --> |

||

| 40行目: | 40行目: | ||

| |

| |

||

}} |

}} |

||

'''カール・ハインリヒ・マルクス'''({{lang-de|Karl Heinrich Marx}}, [[1818年]][[5月5日]] - [[1883年]][[3月14日]])は、[[ |

'''カール・ハインリヒ・マルクス'''({{lang-de|Karl Heinrich Marx}}, [[1818年]][[5月5日]] - [[1883年]][[3月14日]])は、[[プロイセン]]出身の[[イギリス]]を中心に活動した[[哲学者]]、[[思想家]]、[[経済学者]]、[[革命家]]。[[1845年]]にプロイセン国籍を離脱しており、以降は[[無国籍]]者であった。彼の思想は[[マルクス主義]](科学的社会主義)と呼ばれ、[[20世紀]]以降の[[イデオロギー]]に大きな影響を与えた。 |

||

[[フリードリヒ・エンゲルス]]とともに、包括的な[[世界観]]および[[革命]]思想として[[マルクス主義|科学的社会主義]]を打ちたて、資本主義の高度な発展により[[共産主義]]社会が到来する必然性を説いた。[[資本主義]]社会の研究をライフワークとし、それは主著『[[資本論]]』で結実した。『資本論』に依拠した経済学体系は[[マルクス経済学]]と呼ばれる。 |

|||

== 概要 == |

|||

マルクスの[[経済学]]批判による[[資本主義]]分析は主著『[[資本論]]』に結実し、『資本論』に依拠した経済学体系は[[マルクス経済学]]と呼ばれる。 |

|||

1818年に[[プロイセン王国]][[トリーア]]に[[ユダヤ人]]弁護士の息子として生まれる。代々トリーアの[[ラビ]]を務めてきた家系であった。6歳の時に家族とともに[[ユダヤ教]]から[[プロテスタント]]に改宗。[[1830年]]から[[1835年]]にかけてトリーアの[[ギムナジウム]]で学び、ついで1835年から[[1836年]]にかけては[[ボン大学]]、1836年から[[1841年]]までは[[ベルリン大学]]で学ぶ。ベルリン大学在学中に[[ブルーノ・バウアー]]などの影響を受けて[[青年ヘーゲル派]](ヘーゲル左派)になる。その立場から論文『デモクリトスとエピクロスとの自然哲学の差異』を執筆し、[[1840年]]に[[イェーナ大学]]から哲学博士号を授与される。ボン大学の教授をしていたバウアーのコネで教授になろうとするも、バウアーがプロイセン政府の圧力で解任されたことでその夢は断たれた。 |

|||

[[1842年]]1月から急進派ブルジョワとヘーゲル左派の協力で創刊された『{{仮リンク|ライン新聞|de|Rheinische Zeitung}}』のジャーナリストとなる。10月には同紙の編集長に就任した。プロイセン政府の検閲による取り潰しを避けるため、穏健な論調で反封建主義活動を行ったが、結局禁止処分を受け、[[1843年]]3月に廃刊させられた。この後、書斎にこもって再勉強に集中し、[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]哲学に批判的となっていき、[[弁証法]]や市民社会階級の対立などの概念のみ引き継いでヘーゲル哲学の立場から離れ、[[ルートヴィヒ・フォイエルバッハ]]の人間主義の立場に立つようになった。また1843年6月には幼馴染で4歳年上の貴族の娘{{仮リンク|イェニー・マルクス|label=イェニー・フォン・ヴェストファーレン|de|Jenny Marx}}と結婚した。 |

|||

:''マルクスの思想については、[[マルクス主義]]も参照。'' |

|||

1843年10月から[[フランス]]・[[パリ]]に移住。そこで[[アーノルト・ルーゲ]]とともに『{{仮リンク|独仏年誌|de|Deutsch-Französische Jahrbücher}}』を発刊した。その創刊号にマルクスは『{{仮リンク|ヘーゲル法哲学批判序説|de|Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie}}』を寄せ、プロレタリア階級を中心とする「人間解放」の必要性を訴えた。しかし同誌はほとんど売れず、創刊号のみで廃刊となった。この後、[[フリードリヒ・エンゲルス]]の影響を受けて経済学の勉強をするようになり、のちに『{{仮リンク|経済学・哲学草稿|de|Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844}}』としてまとめられるノートや草稿を残した。1844年には[[フリードリヒ・エンゲルス]]とともに『[[聖家族]]』を共著し、バウアー派を「哲学の世界だけにこもり、プロレタリア軽視する聖家族」と批判した。これ以降エンゲルスと親しい関係になる。 |

|||

1845年1月にフランス政府の命令によりパリから追放され、2月に[[ベルギー]]の[[ブリュッセル]]に移住した。この際にプロイセン国籍を放棄した。1845年夏にエンゲルスと『[[ドイツ・イデオロギー]]』を共著した。この頃からフォイエルバッハも批判するようになり、[[唯物史観]]を萌芽させた。さらに1847年には『{{仮リンク|哲学の貧困|de|Das Elend der Philosophie}}』を著し、プルードンをプロレタリア革命ではなく[[社会改良主義]]ですませる者として批判し、また労働者の賃金と労働者の生産物の価値が異なることを主張して[[剰余価値]]理論を萌芽させた。1847年1月には国際秘密結社「[[共産主義者同盟]]」を結成する。同組織の綱領として1848年に『[[共産党宣言]]』を著した。 |

|||

[[1848年革命]]が勃発するとプロイセン領[[ケルン]]へ赴き、自由主義ブルジョワの出資者を見つけて『[[新ライン新聞]]』を発行。[[プロレタリア革命]]の「前段階」たる[[ブルジョワ革命]]を叱咤激励しながら、ヨーロッパ各地の民族運動を支持し、また「反動の本拠地」[[ロシア帝国]]との開戦を煽った。しかし保守派が息を吹き返した後の[[1849年]]5月に国外追放処分を受けた。 |

|||

フランスを経て1849年8月にイギリス・[[ロンドン]]へ亡命。定職を持たず、朝から晩まで[[大英博物館]]の図書館にこもり猛勉強するようになった。[[1850年]]1月に雑誌『{{仮リンク|新ライン新聞 政治経済評論|de|Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue}}』を発刊し、のちに『[[フランスにおける階級闘争]]』として公刊される論文を掲載したが、ほとんど売れず、まもなく廃刊した。[[1851年]]秋からは『{{仮リンク|ニューヨーク・トリビューン|en|New-York Tribune}}』紙のロンドン通信員となる。[[1851年]]12月にフランスで大統領[[ナポレオン3世|ルイ・ボナパルト(ナポレオン3世)]]によるクーデタが勃発するとこれに反発して『[[ルイ・ボナパルトのブリュメール18日]]』を著した。経済学研究も少しずつ進めていき、[[1859年]]には『[[経済学批判]]』、[[1866年]]には『[[資本論]]』第1巻を著し、唯物史観と剰余価値理論をまとめた。故国プロイセンの労働運動の動向にも常に注目し、[[フェルディナント・ラッサール]]の対自由主義ブルジョワでプロイセン宰相[[オットー・フォン・ビスマルク]]と共闘する路線に反対した。 |

|||

[[1864年]]9月に[[第一インターナショナル]]が結成されると、その規約の起草を主導し、さらに指導権も掌握した。フランス人メンバーの[[ピエール・ジョゼフ・プルードン|プルードン主義]]、イギリス人メンバーの[[労働組合主義]]や[[議会主義]]といった[[社会改良主義]]を抑えながら自らの[[プロレタリア独裁]]の路線にインターナショナルを縛りつけることに腐心した。また1869年からインターナショナルに参加した[[ミハイル・バクーニン]]がマルクスの独裁に反対して地方団体独立と[[ユダヤ陰謀論]]を主張するようになり、それとの闘争にも苦労した。[[1871年]]には[[パリ・コミューン]]を支持したが、それによって急速に世論から危険視されるようになった。悪評に耐えかねたイギリス人メンバーが独自の組織を作って事実上マルクスの指導から独立。もはやこれまでと見たマルクスは、[[1872年]]のハーグ大会でバクーニンを追放するとともにアメリカに本部を移す決議をし、インターナショナルを事実上終わらせた。 |

|||

[[1875年]]には[[ドイツ帝国]]の労働運動の二流(マルクス系のアイゼナハ派とラッサール派)がゴータ綱領のもとに合同したが、マルクスはこのゴータ綱領をラッサール派への投降と見て反対し、『[[ゴータ綱領批判]]』を著した。[[1881年]]12月に妻に先立たれ、[[1883年]]3月には彼も死去した。死後、エンゲルスがマルクスの遺稿を編纂して『資本論』第2巻と第3巻を出版した。 |

|||

{{-}} |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 生 |

=== 出生と出自 === |

||

[[File:Karl Heinrich Marx House.JPG|250px|thumb|ブリュッケンシュトラーセ(当時はブリュッケンガッセ)にある{{仮リンク|カール・マルクスの生家|label=マルクスの生家|de|Karl-Marx-Haus}}。<br/><small>この家は[[1928年]]に[[ドイツ社会民主党|ドイツ社会民主党(SPD)]]によって買い取られ、以降マルクス博物館として保存されている。[[国家社会主義ドイツ労働者党|国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)]]政権下で社民党が解散していた時期にはナチ党機関紙の本部になっていた。戦後再興した社民党によってマルクス博物館に戻された<ref name="ウィーン(2002)21">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.21</ref>。</small>]] |

|||

[[ファイル:Engels 1856.jpg|thumb|left|200px|[[フリードリヒ・エンゲルス|エンゲルス]]。マルクスにとって、エンゲルスはよき友人であり、よき助言者であり、そして何よりも、彼にとって最大の理解者であった。]] |

|||

[[1818年]][[5月5日]]午前2時頃、[[プロイセン王国]]{{仮リンク|ニーダーライン大公国県|de|Provinz Großherzogtum Niederrhein}}に属する[[モーゼル川]]河畔の町[[トリーア]]のブリュッケンガッセ(Brückergasse)664番地に生まれる<ref name="ウィーン(2002)21"/><ref name="石浜(1931)41">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.41</ref><ref name="廣松(2008)16">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.16</ref><ref name="カー(1956)14">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.14</ref>。 |

|||

{{マルクス主義}} |

|||

{{共産主義のサイドバー}} |

|||

父は[[ユダヤ教]][[ラビ]]だった[[弁護士]]{{仮リンク|ハインリヒ・マルクス|de|Heinrich Marx (Justizrat)}}<ref name="廣松(2008)16">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.16</ref><ref name="石浜(1931)41">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.41</ref><ref name="小牧(1966)39">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.39</ref>。母は[[オランダ]]出身のユダヤ教徒ヘンリエッテ(Henriette)(旧姓プレスボルク(Presburg))<ref name="廣松(2008)16">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.16</ref><ref name="石浜(1931)41">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.41</ref><ref name="小牧(1966)39"/>。マルクスは夫妻の第3子(次男)であり、兄に夭折したモーリッツ・ダーフィット(Mauritz David)、姉にゾフィー(Sophia)がいた<ref name="廣松(2008)17">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17</ref>。また後に妹が4人、弟が2人生まれているが、弟2人は夭折・若死にしている<ref name="廣松(2008)17"/>。 |

|||

カール・マルクス(以下、マルクス)は、[[1818年]]5月、[[プロイセン王国]]治下のモーゼル河畔にある[[トリーア]]にて、父ハインリヒ・マルクスと母アンリエットとの間に生まれた。父ハインリヒの家系は、代々[[ユダヤ教]]の[[ラビ]](聖職者で神学者)を務める家柄であったが、父ハインリヒ自身は、自由主義的な[[啓蒙思想]]をもち、[[1812年]]から[[フリーメーソン]]の会員<ref>Nikolaus Sandmann: Heinrich Marx, Jude, Freimaurer und Vater von Karl Marx. In: Humanität, Zeitschrift für Gesellschaft, Kultur und Geistesleben, Hamburg; Heft 5/1992, S. 13–15.</ref>でもあった弁護士であり、マルクスが生まれる前に、ユダヤ教から[[キリスト教]]の[[プロテスタント]]に改宗した。母アンリエットもユダヤ教のラビの家系なので、マルクスの出自は[[ユダヤ系ドイツ人]]といえるが、6歳の頃に兄弟たち全員が父親と同じくプロテスタント(キリスト教)の洗礼を受けている。それまではマルクス自身もユダヤ教会に籍を入れていた<ref name="廣松(2008)17">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17</ref>。 |

|||

マルクスが生まれたトリーアは古代から続く歴史ある都市であり、長きにわたって[[トリーア大司教]]領の首都だったが、[[フランス革命戦争]]・[[ナポレオン戦争]]中には他の[[ライン地方]]ともどもフランスに支配され、自由主義思想の影響下に置かれた。ナポレオン敗退後、同地は[[ウィーン会議]]の決議に基づき[[封建主義]]的なプロイセン王国の領土となったが、プロイセン政府は統治が根付くまではライン地方に対して慎重に統治に臨み、 [[ナポレオン法典]]の存続も認めた。そのため[[自由主義]]・[[資本主義]]・[[カトリック]]の気風は残された<ref name="石浜(1931)43">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.43</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)76">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.76</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.18/22</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.26-27</ref>。 |

|||

[[1830年]]、マルクス12歳のとき、トリーアの名門[[ギムナジウム]]に入学。マルクスの入学したギムナジウムは開明的な校風で、校長が熱烈な[[ジャン=ジャック・ルソー|ルソー]]の支持者であった。マルクスの高校卒業論文(哲学)の主題は、「職業の選択にさいしての一青年の考察」であった。 |

|||

マルクス家は[[1723年]]以来、トリーアで代々ユダヤ教ラビ職を世襲してきた家系であり、マルクスの祖父マイヤー・ハレヴィ・マルクスや伯父{{仮リンク|ザムエル・マルクス|de|Samuel Marx (Rabbiner)}}もその地位にあった<ref name="ウィーン(2002)17">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.17</ref>。父ハインリヒも元はラビでユダヤ名をヒルシェルといったが<ref name="ウィーン(2002)18">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.18</ref>、彼は[[ヴォルテール]]や[[ドゥニ・ディドロ|ディドロ]]の影響を受けた自由主義者だった<ref name="小牧(1966)39"/><ref name="石浜(1931)44">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.44</ref><ref name="城塚(1970)25">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.25</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)76"/>。そのため宗教にこだわりを持たず、トリーアがプロイセン領になったことでユダヤ教徒が公職から排除されるようになったことを懸念し{{#tag:ref|プロイセン政府は1815年にも[[ドイツ連邦]]規約16条に基づき、ユダヤ教徒の公職追放を開始した。この措置とユダヤ人迫害機運の盛り上がりの影響でこの時期にユダヤ教徒から改宗者が続出した。[[ハインリヒ・ハイネ]]や[[エドゥアルト・ガンス]]らもこの時期に改宗している<ref name="廣松(2008)19">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.19</ref>。マルクスの父ヒルシェルは当時トリーア市の法律顧問を務めていたため、やはり公職追放の危機に晒された。彼ははじめ改宗を拒否し、ナポレオン法典を盾に公職に止まろうとした。地方高等裁判所長官フォン・ゼーテからも支持を得ていたが、プロイセン中央政府の{{仮リンク|法務大臣 (プロイセン)|label=法務大臣|de|Liste der preußischen Justizminister}}{{仮リンク|フリードリヒ・レオポルト・フォン・キルヒアイゼン|de|Friedrich Leopold von Kircheisen}}から例外措置はありえないと通告された。結局ヒルシェルはゼーテからの勧めで最終手段として改宗したのだった<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.19-20</ref>。|group=注釈}}、[[1816年]]([[1817年]]春とも)にプロイセン[[国教]]である[[プロテスタント]]に改宗して「[[ハインリヒ]]」の洗礼名を受けた<ref name="ウィーン(2002)18">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.18</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17-19</ref>。 |

|||

=== 大学進学とヘーゲル左派思想 === |

|||

[[1836年]]、マルクス18歳のとき、姉の友人で検事総長の娘だったイエニー・フォン・ヴェストファーレン(22歳)と婚約した。その後[[ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン|ボン大学]]に学び、後に[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]に入学し、[[ヘーゲル左派]]の影響を受ける。さらに、[[1841年]]には[[フリードリヒ・シラー大学イェーナ|イエナ大学]]へ入学。学位請求論文は『デモクリトスとエピクロスとの自然哲学の差異』であった。この学位請求論文により、マルクスは哲学博士となった。 |

|||

母方のプレスボルク家は数世紀前に[[中欧]]からオランダへ移民したユダヤ人家系であり<ref name="カー(1956)15">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.15</ref>、やはり代々ラビを務めていた<ref name="廣松(2008)17">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17</ref><ref name="メーリング(1974,1)36">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.36</ref>。母自身もオランダに生まれ育ったので、[[ドイツ語]]の発音や書くことに不慣れだったという<ref name="小牧(1966)39"/><ref name="石浜(1931)45">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.45</ref><ref name="カー(1956)15"/>。彼女は夫が改宗した際には改宗せず、マルクスら生まれてきた子供たちも[[シナゴーグ|ユダヤ教会]]に籍を入れさせた<ref name="廣松(2008)17">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17</ref>。 |

|||

=== エンゲルスとの出会い === |

|||

{{-}} |

|||

[[1842年]]、マルクス24歳のとき、[[ケルン]]で創刊されたブルジョワ急進主義の「[[ライン新聞]]」主筆を務める。この頃に生涯の友人にしてマルクス最大の支援者となる[[フリードリヒ・エンゲルス]]との出会いを果たしているが、この時の出会いはお互いにほとんど影響をもたらさなかった。マルクスは「ライン新聞」の編集長をしていたが、ほどなく対ロシア政府批判のために受けた同新聞社への弾圧により、1843年3月に失職した。 |

|||

=== 幼年期 === |

|||

=== ヨーロッパ諸国遍歴と共産主義宣言 === |

|||

[[File:Trier BW 2011-09-22 18-02-16.JPG|180px|thumb|ジメオンガッセ(当時はジメオンシュトラーセ)にある{{仮リンク|カール・マルクスの育った家|label=マルクスの育った家|de|Karl-Marx-Wohnhaus}}]] |

|||

[[1843年]]6月、マルクス25歳のときにイエニー・フォン・ヴェストファーレンと結婚。11月にパリへ出発、マルクスは友人であるアーノルト・ルーゲ、ゲオルク・ヘルヴェークとともに、パリで『独仏年誌』を出版した。しかしながら、『独仏年誌』は2号で廃刊となり、マルクスはドイツからの亡命共産主義者が隔週発行していた「フォアヴェルツ」紙に寄稿するようになった。[[1844年]]8月、フリードリヒ・エンゲルスがパリにマルクスを訪れ、10日間滞在し、この時から本格的な二人の交友がはじまった。また、この時期マルクスは、[[ハインリッヒ・ハイネ]]との知遇を得て交友を始めることとなる。しかし「フォアヴェルツ」紙に寄稿されたプロイセン国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]の批判記事に憤慨したプロイセン王国枢密顧問官のフランス政府への働きかけにより、[[1845年]]1月にはパリから[[ベルギー]]の[[ブリュッセル]]へ追放を余儀なくされた。この時のベルギー政府の受け入れには「現在の政治問題についての著作を発表しない」という条件が付いており、マルクスはこれを文書で確約した。しかし、マルクスはこの確約は政治に参加しないことを意味するものではないと解釈し、以後も政治的な活動を続けた<ref>「名著誕生1 マルクスの『資本論』」pp30-31 フランシス・ウイーン著 中山元訳 ポプラ社 2007年9月20日第1刷</ref>。 |

|||

一家は[[1820年]]にブリュッケンガッセ664番地の家を離れて同じトリーア市内のジメオンシュトラーセ(Simeonstraße)1070番地へ引っ越した。 |

|||

マルクスが6歳の時の[[1824年]]、第8子のカロリーネが生まれたのを機にマルクス家兄弟はそろって父と同じプロテスタントに改宗している。母もその翌年の[[1825年]]に改宗した<ref name="廣松(2008)17">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.17</ref>。この時に改宗した理由は資料がないため不明だが、封建主義的なプロイセンの統治や1820年代の農業恐慌でユダヤ人の土地投機が増えたことで[[反ユダヤ主義]]が強まりつつある時期だった<ref name="石浜(1931)46">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.46</ref><ref name="メーリング(1974,1)40">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.40</ref>。 |

|||

[[1846年]]、マルクス28歳のとき、在住地のブリュッセルにてエンゲルスとともに「共産主義国際通信委員会」を設立、さらに共産主義組織の分派争いの過程で新たに「共産主義者同盟」の結成に参画することになり、『[[共産党宣言]]』を起草した。『トリーア新聞』を機関紙としていた「真正社会主義者」[[カール・グリューン]]と論戦をしたのもこの頃である。しかしながら、「共産主義者同盟」内の齟齬に起因する内部争いにより、マルクスらは組織内部の少数派に転落、さらには[[1848年]]2月の[[1848年革命|フランス二月革命]]のため[[3月3日]]にベルギー警察に夫婦とも抑留され、24時間以内の国外退去を命じられたため、翌日フランス臨時政府の招きに応じてパリにもどる。翌月にはプロイセン王国領の[[ケルン]]へと移動し『[[新ライン新聞]]』を創刊したものの、政府に弾圧されて翌1849年には廃刊となり、5月には国外追放となる。いったんはパリへと戻るもののフランス政府の実権は反動派が握っており、マルクスはエンゲルスの招きに応じて、[[1849年]]8月末、[[ロンドン]]に亡命した。以後、マルクスは亡くなるまでイギリスにとどまり続けた。 |

|||

マルクスが小学校教育を受けたという記録は今のところ発見されていない。父や父の法律事務所で働く修司生による家庭教育が初等教育の中心であったと見られる<ref name="廣松(2008)21">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.21</ref><ref name="ウィーン(2002)21">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.21</ref>。学校に入る前のマルクスの幼年時代については他の兄弟姉妹によく[[泥団子]]を食わせていたなどといった逸話以外不明な点が多い<ref name="ウィーン(2002)21">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.21</ref>。 |

|||

=== 亡命先ロンドンでの滞在生活 === |

|||

[[ファイル:YoungerMarx.JPG|thumb|upright|left|thumb|200px|1861年のマルクス]] |

|||

[[ファイル:Karl Marx Grave.jpg|left|thumb|200px|最後の亡命先[[ロンドン]]にあるマルクスの墓]] |

|||

父ハインリヒは息子カールに素質を見出し、その将来を嘱望したが、同時に息子の中に潜む「魔性」も感じ取り、不安に思っていたという<ref>[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.36-37</ref>。 |

|||

マルクスの親友であり支持者であったエンゲルスは、ロンドンで実父が所有する会社に勤めており、資金面においてロンドンに滞在するマルクスを支えた。しかしロンドン亡命後数年間のマルクスは貧困にあえいでおり、二男グイドが1850年11月に、三女フランツィスカが1852年に、長男エドガーが1855年3月に、それぞれ亡くなっている<ref>「名著誕生1 マルクスの『資本論』」p37 フランシス・ウイーン著 中山元訳 ポプラ社 2007年9月20日第1刷</ref>。[[1851年]]からマルクスは「ニューヨーク・トリビューン」紙の特派員になり、[[1862年]]まで500回以上寄稿した。[[1851年]]12月にフランスにおいて大統領のルイ・ナポレオンが[[クーデター]]を起こして実権を握るが、これに対してマルクスは2か月後の1852年2月には『[[ルイ・ボナパルトのブリュメール18日]]』を発表し、激しく非難した。[[1864年]]にロンドンで結成された[[第一インターナショナル]]に参加、主導権を握り、[[ミハイル・バクーニン|バクーニン]]と激しく論争した。 |

|||

=== トリーアのギムナジウム === |

|||

ロンドン亡命以降、マルクスは1850年から亡くなる1883年までの30年間、[[大英図書館]]に朝10時から閉館となる夕刻の6時まで毎日通い続け、<!--G-8席に着座して-->経済研究と膨大な量の資料収集を行った。マルクスの『資本論』は、この長年にわたる経済研究から生まれたといっても過言ではない。[[1859年]]には『[[経済学批判]]』を出版した。 |

|||

[[1830年]]、12歳の時にトリーアの{{仮リンク|フリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム (トリーア)|label=フリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム|de|Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Trier)}}に入学した<ref name="廣松(2008)22">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.22</ref><ref name="ウィーン(2002)21-22">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.21-22</ref><ref name="カー(1956)15">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.15</ref><ref name="小牧(1966)42">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.42</ref>。この[[ギムナジウム]]は父ハインリヒも所属していたトリーアの進歩派の会合『カジノクラブ』のメンバーであるフーゴ・ヴィッテンバッハが校長を務めていたため、自由主義の空気があった<ref name="廣松(2008)25">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.25</ref><ref name="小牧(1966)43">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.43</ref><ref name="ウィーン(2002)22">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.22</ref>。 |

|||

1830年にフランスで[[7月革命]]があり、ドイツでも自由主義が活気づいた。トリーアに近い{{仮リンク|ハンバッハ|de|Hambach (bei Diez)}}でも[[1832年]]に自由と[[ドイツ統一]]を求める反政府派集会が開催された。これを警戒したプロイセン政府は反政府勢力への監視を強化し、ヴィッテンバッハ校長やそのギムナジウムも監視対象となった。[[1833年]]にはギムナジウムに警察の強制捜査が入り、ハンバッハ集会の文書を持っていた学生が一人逮捕された<ref name="廣松(2008)25">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.25</ref><ref name="ウィーン(2002)22"/>。ついで1834年1月には父ハインリヒも{{仮リンク|ライン県|de|Rheinprovinz}}県議会議員の集まりの席上でのスピーチが原因で警察の監視対象となり、地元の新聞は彼のスピーチを掲載することを禁止され、「カジノクラブ」も警察監視下に置かれた<ref name="ウィーン(2002)19">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.19</ref><ref name="廣松(2008)26">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.26</ref>。さらにギムナジウムの[[数学]]と[[ヘブライ語]]の教師が革命的として処分され、ヴィッテンバッハ監視のため保守的な古典教師ロエルスが副校長として赴任してきた<ref name="ウィーン(2002)22">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.22</ref><ref name="廣松(2008)27">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.27</ref>。 |

|||

[[1867年]][[4月12日]]、『[[資本論]]』第一巻を刊行。資本の生産過程に関する研究成果の集大成であった<ref>第二巻以降はマルクスの死後、彼によって残された膨大な研究レポートと生前の彼の意思に基づき、エンゲルスらによって順次編纂・刊行された。</ref>。 |

|||

マルクスは15歳から17歳という多感な時期にこうした封建主義の弾圧の猛威を間近で目撃したのだった。しかしギムナジウム在学中のマルクスが政治活動を行っていた形跡はない。唯一それらしき行動は卒業の際の先生への挨拶回りで保守的なロエルス先生のところには挨拶にいかなかったことぐらいである(父の手紙によるとロエルス先生のところへ挨拶に来なかった学生はマルクス含めて二人だけで先生は大変怒っていたという)<ref name="廣松(2008)27">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.27</ref>。 |

|||

[[1871年]][[3月26日]]、マルクス53歳のときに[[パリ・コミューン]]が発生。わずか72日間の短期間ながらも、パリにおいて民衆蜂起による世界初の労働者階級の自治による革命政権が誕生した。このときマルクスは『フランスの内乱』と題する執筆をおこない、この政権を支持した。同時に、「なぜ[[ヴェルサイユ]]に逃げた政府軍を追わないのか」とパリ・コミューンを批判もした。 |

|||

卒業論文は『職業選択に際しての一青年の考察』<ref name="石浜(1931)47">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.47</ref><ref name="太田(1930)5">[[#太田(1930)|太田(1930)]] p.5</ref><ref name="廣松(2008)29">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.29</ref><ref name="メーリング(1974,1)42">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.42</ref>。「人間の職業は自由に決められる物ではなく、境遇が人間の思想を作り、そこから職業が決まってくる」としており、ここにすでに[[唯物論]]の影響が見られるという指摘もある<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.47-48</ref><ref name="廣松(2008)29">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.29</ref><ref name="メーリング(1974,1)42"/><ref name="太田(1930)5"/>。 |

|||

ロンドンでのマルクス家の生活は裕福で、メイドが複数いた。ひとりのメイドはマルクスの子供を産んだが、妻の怒りを避けるために、エンゲルスが自分の子供として認知した<ref>若狭和朋『日露戦争と世界史に登場した日本 日本人に知られては困る歴史』</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== ボン大学 === |

|||

[[File:Marx1.jpg|180px|thumb|1836年ボン大学学生時代のマルクス]] |

|||

[[1835年]]10月に[[ボン大学]]に入学した<ref name="石浜(1931)52">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.52</ref><ref name="カー(1956)17">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.17</ref>。大学では法学を中心としつつ、詩や文学、歴史の講義もとった<ref name="城塚(1970)30">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.30</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.52-53</ref>。文学に熱中し、大学入学から三カ月にして文学同人誌へのデビューを計画したが、父ハインリヒが「お前が凡庸な詩人としてデビューすることは嘆かわしい」と説得して止めた<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.64-65</ref>。マルクスの作った詩はそれほど出来のいい物ではなかったという<ref name="城塚(1970)30">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.30</ref>。 |

|||

また1835年に18歳になったマルクスは{{仮リンク|プロイセン陸軍|de|Preußische Armee}}に徴兵される予定だったが、「胸の疾患」で兵役不適格となった。胸の疾患は確かなようだが、病状をいささか誇張して兵役を逃れた可能性が指摘されている<ref name="ウィーン(2002)24">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.24</ref>。 |

|||

=== 晩年 === |

|||

1871年のパリ・コミューンの蜂起鎮圧以降は『[[資本論]]』の執筆活動に専念し、数百にも及ぶレポートを書きつづけた。マルクスは、亡命地ロンドンにいながら、自らの理論体系の構築を行うとともに、ドイツ、フランスの共産主義運動への助言をおこない、精神的支柱であり続けた。[[1875年]]には[[ドイツ社会民主主義運動]]のアイゼナハ派にあてて文書を送り、これはのちに『[[ゴータ綱領批判]]』として出版された。[[1881年]][[12月2日]]に妻イエニーが死亡した。 |

|||

マルクスは学内の自由主義ブルジョワ学生の集まり「詩人クラブ」に入会した<ref name="ルフェーヴル(1960)82">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.82</ref>。マルクスが入学したころ、政府による大学監視の目は厳しく、学生団体も政治的な話は避けるのが一般的だったという<ref name="廣松(2008)65">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.65</ref>。それでもマルクスの所属する「詩人クラブ」は保守派貴族学生の集まりである「コール・ボルュシァ」のメンバーとよく衝突していた。マルクス自身も「コール・ボルュツァ」所属の貴族と[[決闘]]を行って左目の上に傷を受けた<ref name="ルフェーヴル(1960)82">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.82</ref><ref name="廣松(2008)66">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.66</ref>。 |

|||

[[1883年]][[3月14日]]、亡命地ロンドンの自宅にて、肘掛け椅子に座したまま逝去した(65歳)。1883年[[3月17日]]には埋葬が行われた。マルクスの葬儀は、家族とエンゲルスらのごく親しい友人による計11人(または9人)で執り行なわれた<ref> Wheen, Francis (2001). Karl Marx. London: Fourth Estate. ISBN 978-1-85702-637-5.[http://books.google.com/books?id=3KOyuSakn80C&pg=PA382 p. 382].</ref><ref>Stephen Jay Gould; Paul McGarr; Steven Peter Russell Rose (24 April 2007). The richness of life: the essential Stephen Jay Gould. W. W. Norton & Company. pp. 167–168. ISBN 978-0-393-06498-8. Retrieved 9 March 2011</ref>。このときのエンゲルスの弔辞は「カール・マルクスの葬儀」として遺されている。彼の墓はイギリスのアーチウェイ駅の近くにある[[ハイゲイト墓地]]にあり、[[1956年]]には有志の手で新たにスウェーデン産の黒御影石の胸像が加えられた。そして現在に至るまで、彼の生前の面影を偲ぶことができる。 |

|||

全体的に素行不良な学生だったらしく、酔っぱらって狼藉を働いたとされて一日禁足処分を受けたり、[[ピストル]]不法所持で警察に一時勾留されたりもしている<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.65-66</ref>。乱交生活で浪費も激しく、父ハインリヒは「まとまりも締めくくりもないカール流勘定」を嘆いたという<ref name="メーリング(1974,1)43">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.43</ref>。 |

|||

マルクスは、彼が亡くなる直前まで精力的に執筆活動を行っており、彼の元には膨大な草稿が遺されていた。そして彼の没後、遺された草稿に基づき、彼の意思を受け継いだエンゲルスが[[1889年]]に『[[資本論]]』第二巻を編集・出版、さらに1894年には、第三巻の編集・出版が行われた。 |

|||

[[1836年]]夏にトリーアに帰郷した際に{{仮リンク|イェニー・マルクス|label=イェニー・フォン・ヴェストファーレン|de|Jenny Marx}}と婚約した<ref name="ウィーン(2002)27">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.27</ref><ref name="廣松(2008)66">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.66</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)83">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.83</ref><ref name="城塚(1970)30">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.30</ref>。彼女の父{{仮リンク|ルートヴィヒ・フォン・ヴェストファーレン|de|Ludwig von Westphalen}}は貴族であり、参事官としてトリーアに居住していた<ref name="石浜(1931)56">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.56</ref><ref name="廣松(2008)156">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.156</ref>。イェニーはマルクスより4歳年上で姉ゾフィーの友人だったが<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.22-23</ref><ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.26/28</ref><ref name="メーリング(1974,1)43">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.43</ref>、マルクスとも幼馴染の関係にあたり、幼い頃から「ひどい暴君」だった彼に惹かれていたという<ref name="ウィーン(2002)28">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.28</ref>。 |

|||

貴族の娘とユダヤ人弁護士の息子では身分違いであり、イェニーも家族から反対されることを心配してマルクスとの婚約を1年ほど隠していた<ref name="ウィーン(2002)27">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.27</ref><ref name="カー(1956)23">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.23</ref>。しかし彼女の父ルートヴィヒは自由主義的保守派の貴族であり(「カジノクラブ」にも加入していた)、貴族的偏見を持たない人だったため、1837年に婚約を許してくれた<ref name="ルフェーヴル(1960)83">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.83</ref>。 |

|||

== マルクスの歴史観 == |

|||

{{-}} |

|||

{{see also|マルクス主義}} |

|||

=== 唯物史観 === |

|||

{{main|唯物史観}} |

|||

マルクスの歴史観によれば、その時代における物質的生活の生産様式が社会の経済的機構('''社会的存在''')を形成し、同時代の社会的、政治的、精神的生活諸過程一般('''意識''')を規定するとしている。したがって、人間の意識と社会的存在との関係は、人間の意識がその時代における社会的存在(物質的生活の生産様式)を規定するのではなく、逆にその時代における社会的存在が、政治経済や芸術・道徳・宗教といった、同時代の意識そのものを規定するという関係が成立することになる。 |

|||

人間の社会的存在を土台にして、その時代における意識を規定するという関係から、人間の社会的存在を下部構造、人間の意識を上部構造とよび、つねに時代とともに変化する下部構造のありようが、その時代における上部構造の変化を必然的にもたらすものとされた。このようなマルクスの歴史観を'''唯物史観'''(唯物論的歴史観)という。マルクスの言葉では以下のとおりである。 |

|||

=== ベルリン大学 === |

|||

{{Quotation|人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意思から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発生段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ。この生産諸関係の総体は社会の経済的機構を形づくっており、これが現実の土台となって、そのうえに、法律的、政治的上部構造がそびえたち、また、一定の社会的意識諸形態は、この現実の土台に対応している。物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定するのである。|『経済学批判 序言』}} |

|||

[[File:Berlin Universitaet um 1850.jpg|250px|thumb|マルクス在学中から10年後の1850年の[[ベルリン大学]]を描いた絵。]] |

|||

[[1836年]]10月に[[ベルリン大学]]に転校した<ref name="石浜(1931)57">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.57</ref><ref name="城塚(1970)31">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.31</ref><ref name="メーリング(1974,1)51">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.51</ref>。ベルリン大学は厳格をもって知られており、ボン大学で遊び歩くマルクスにもっとしっかり法学を勉強してほしいと願う父の希望での転校だった<ref name="城塚(1970)31">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.31</ref><ref name="石浜(1931)55">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.55</ref><ref name="メーリング(1974,1)50">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.50</ref>。しかしマルクス自身はイェニーと疎遠になると考えてこの転校に乗り気でなかったという<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.57-58</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.66-67</ref><ref name="メーリング(1974,1)50"/>。 |

|||

同大学で受けた講義は法学がほとんどで、詩に関する講義はとっていない<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.67-68</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.62-64</ref>。だが詩や美術史への関心は持ち続け、それに[[ローマ法]]への関心が加わって[[哲学]]に最も強い関心を持つようになった<ref name="城塚(1970)31">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.31</ref>。[[1837年]]と[[1838年]]の冬に病気をしたが、その時に療養地[[シュトラロー]]で[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]哲学{{#tag:ref|[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]は当時プロイセンで最も高名な哲学者だった。ヘーゲルは「この世の全てのものは絶対的なもの(彼はこれを精神と見た)が矛盾を解消して、より理性的な状態へと近づけていく運動である」と考えた。そしてこの概念で把握することを「[[弁証法]]」と呼んだ。ヘーゲルのこの考えに従えば理性的なものは必ず現実に現れてくるはずだし、現在の状態は必ず理性的な部分があるということになる。ヘーゲルは「理性の最高段階は国家であり、あらゆる矛盾は国家によって解消される」と考えた。そしてプロイセン王国こそがそれを最も体現している国であるとした。プロイセン政府にとってはフランス革命的な西欧自由主義への対抗として都合のいい哲学であった。しかしヘーゲルは1831年に死去し、その思想の継承者たちは右派・中央派・左派に分裂した。封建主義的なプロイセンの現状の肯定することを嫌がる左派は、現実の中に理性を探すのではなく、理性によって現実を審査すべきとしてヘーゲル批判を行うようになった。若き日のマルクスもこのヘーゲル左派の立場に立った<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.72-76</ref>。|group=注釈}}の最初の影響を受けた<ref name="石浜(1931)66">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.66</ref><ref name="廣松(2008)80">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.80</ref>。 |

|||

=== 人間社会の発展と疎外 === |

|||

若いころ、マルクスは、人間の作り出したシステムや生産諸関係が人間の手を離れ、逆に人間を敵対的に抑圧する状態、すなわち[[疎外]]が発生することを指摘した。(「疎外」という言葉は[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]哲学でよく用いられる。)疎外の形態はさまざまであり、商品や貨幣が人間を支配し労働本来のよろこびが失われる労働の疎外、生産における人間と機械の地位が逆転し、人間の主体性が否定され、まるで歯車の一部のようにされる機械技術による疎外<ref>たとえば、映画『[[モダン・タイムス]]』(1936年公開)で[[チャップリン]]演じる労働者が、ひたすらねじ回しを繰り返す作業の末に発狂の上トラブルを起こし、あげくの果てには巨大歯車に巻き込まれてしまうシーンがあり、当時の資本主義社会における閉塞感と機械技術による疎外を象徴的に描写している。</ref>などである。 |

|||

以降ヘーゲル中央派に分類されつつも[[ヘーゲル左派]]寄りの[[エドゥアルト・ガンス]]の授業を熱心に聴くようになった<ref name="廣松(2008)67">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.67</ref>。また[[ブルーノ・バウアー]]や{{仮リンク|カール・フリードリヒ・ケッペン|de|Karl Friedrich Köppen}}、[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ]]、[[アーノルド・ルーゲ|アーノルト・ルーゲ]]、{{仮リンク|アドルフ・フリードリヒ・ルーテンベルク|de|Adolf Friedrich Rutenberg}}らヘーゲル左派哲学者の酒場の集まり「[[ドクター|ドクトル]]・クラブ(Doktorclub)」に頻繁に参加するようになり、その影響で一層ヘーゲル左派の思想に近づいた<ref name="ウィーン(2002)39">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.39</ref><ref name="カー(1956)27">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.27</ref><ref name="城塚(1970)32">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.32</ref><ref name="メーリング(1974,1)54">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.54</ref>。とりわけバウアーとケッペンから強い影響を受けた<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.68-69</ref><ref name="メーリング(1974,1)64">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.64</ref>。ちょうどこの時期は「ドクトル・クラブ」が[[キリスト教]]批判・[[無神論]]に傾き始めた時期だったが、マルクスはその中でも最左翼であったらしい<ref name="廣松(2008)96">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.96</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)97">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.97</ref>。 |

|||

ただし、唯物論的な歴史観([[唯物史観]])を確立した後、マルクス、エンゲルスは「疎外」という用語をほとんど使っていない。 |

|||

ベルリン大学時代にも乱交生活を送り、多額の借金を抱えることとなった。これについて父ハインリヒは手紙の中で「裕福な家庭の子弟でも年500[[ターレル]]以下でやっているというのに、我が息子殿ときたら700ターレルも使い、おまけに借金までつくりおって」と不満の小言を述べている<ref name="廣松(2008)68">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.68</ref><ref name="メーリング(1974,1)56">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.56</ref>。またハインリヒは病弱だったので息子には早く法学学位を取得して法律職で金を稼げるようになってほしかったのだが、哲学などという非実務的な分野にかぶれて法学を疎かにしている事が心配でならなかった<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.39-40</ref>。 |

|||

=== 資本主義の発展と革命 === |

|||

マルクスは『[[資本論]]』の中で、資本主義に内在するさまざまな[[矛盾]]点や問題点を考察する一方、資本主義そのものは社会の[[生産性]]を高めるために必要な段階と捉えており、資本主義経済の発展・成熟とそれに伴う[[恐慌]]、階級闘争の激化などを契機として、革命が起こり[[共産主義]]へと移行すると考えていた。マルクスが共産主義革命の前提としていたのは、当時の[[イギリス]]、[[ドイツ]]、[[フランス]]などに代表される西欧の成熟した[[資本主義]]的生産様式であった。しかし、実際に社会主義革命が成功したのはロシア、中国、キューバなど資本主義の発展の遅れた国々であった。 |

|||

[[1838年]][[5月10日]]に父ハインリヒが病死した。父のプレッシャーから解放されたことで法学で身を立てる意思はますます薄くなり、大学に残って哲学研究に没頭したいという気持ちが強まった<ref name="ウィーン(2002)43">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.43</ref><ref name="廣松(2008)93-94">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.93-94</ref>。博士号を得て哲学者になることを望むようになり、[[古代ギリシャ]]の哲学者[[エピクロス]]と[[デモクリトス]]の論文の執筆を開始した<ref name="廣松(2008)96">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.96</ref><ref name="カー(1956)27">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.27</ref><ref name="城塚(1970)42">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.42</ref>。だが母ヘンリエッテは一人で7人の子供を養う身の上になってしまったから長兄マルクスにはさっさと卒業して働いてほしがっていた。しかしマルクスは新たな仕送りを要求するばかりだったので母や姉ゾフィーと金銭をめぐって争うようになり、家族仲は険悪になっていった<ref name="廣松(2008)93-94"/>。 |

|||

== マルクスの経済学 == |

|||

[[マルクス経済学]]を参照。 |

|||

[[1840年]]に[[キリスト教]]と[[正統主義]]思想の強い影響を受ける[[ロマン主義]]者[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]がプロイセン王に即位し、保守的な{{仮リンク|ヨハン・アルブレヒト・フォン・アイヒホルン|de|Johann Albrecht Friedrich von Eichhorn}}が{{仮リンク|文部大臣 (プロイセン)|label=文部大臣|de|Preußisches Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten}}に任命されたことで言論統制が強化された<ref name="石浜(1931)74">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.74</ref><ref name="ウィーン(2002)44">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.44</ref><ref name="カー(1956)27">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.27</ref><ref name="廣松(2008)123-124">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.123-124</ref><ref name="メーリング(1974,1)71">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.71</ref>{{#tag:ref|前王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]は優柔不断な性格の王でヘーゲル派の{{仮リンク|カール・フォム・シュタイン・ツム・アルテンシュタイン|de|Karl vom Stein zum Altenstein}}を文部大臣にしていたため、これまでヘーゲル左派への弾圧も比較的緩やかであった<ref name="廣松(2008)123-124"/>。|group=注釈}}。ベルリン大学にも1841年に反ヘーゲル派の[[フリードリヒ・シェリング]]教授が「不健全な空気を一掃せよ」という国王直々の命を受けて赴任してきた<ref name="ウィーン(2002)44"/>。 |

|||

== マルクスの宗教観 == |

|||

マルクスは、学生時代に[[ヘーゲル]]哲学を研究するかたわら、詩作を試みた時期があった。愛をうたった詩も多い。[[1837年]](19歳)のときにノートに書いた「絶望者の祈り」<ref>[http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Marx/mar_gva1.html#11 Des Verzweifelnden Gebet]</ref>という詩は、「運命の呪いと軛だけを残して何から何まで取上げた」神への復讐という[[フレーズ]]で始まっている。 |

|||

そのようなこともあってマルクスはベルリン大学に論文を提出することを避け、[[1841年]][[4月6日]]に審査が迅速で知られる[[イェーナ大学]]に『デモクリトスとエピクロスとの自然哲学の差異(Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie)』と題した論文を提出し、9日後の[[4月15日]]に同大学から哲学博士号を授与された<ref name="石浜(1931)72">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.72</ref><ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.45-46</ref><ref name="カー(1956)27">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.27</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.44/51</ref><ref name="メーリング(1974,1)77">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.77</ref>。この論文は文体と構造においてヘーゲル哲学に大きく影響されている一方、エピクロスの「アトムの偏差」論に「自己意識」の立場を認めるヘーゲル左派の思想を踏襲している<ref name="石浜(1931)72">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.72</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.59/61-62</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.105-106</ref>{{#tag:ref|[[デモクリトス]]と[[エピクロス]]はアトム(原子)を論じた古代ギリシャの哲学者。デモクリトスはあらゆるものはアトムが直線的に落下して反発しあう運動で構成されていると考えた初期唯物論者だった。これに対してエピクロスはデモクリトスのアトム論を継承しつつもアトムは自発的に直線からそれる運動(偏差)をすることがあると考えた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.67-68</ref>。近代まで長らくエピクロスはデモクリトスに余計なものを付け加えた改悪者とされてきたが、自由主義の風潮が高まると哲学的観点から再評価が始まった。デモクリトスのアトム論では人間の行動や心までもアトムの運動による必然ということになってしまうのに対し、エピクロスは偏差の考えを付け加えることで自由を唯物論の中に取り込もうとしたのではないかと考えられるようになったからである。ヘーゲル左派もエピクロスを[[ストア派]]や[[懐疑主義]]とともに自分たちの「自己意識」の立場の原型と看做した。マルクスもそうした立場を踏襲してエピクロスとデモクリトスを比較する論文を書いたのだった<ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.54-59</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

マルクスは26歳のとき、論文『[[ヘーゲル]]法哲学批判序論』のなかで次のように述べている<ref>この文章は、ドイツの詩人でマルクスの親友でもある[[ハインリッヒ・ハイネ]]の[[1840年]]の著作『Ludwig Borne iv(ルートヴィヒ・ベルネ)』中の「宗教は救いのない、苦しむ人々のための、精神的な阿片である」が先行している。[http://www1.rsp.fukuoka-u.ac.jp/kototoi/1997_11.html#59go 福岡大学理学部_柴田勝征研究室_言問い亭]を参照。</ref>。 |

|||

=== 大学教授への道が閉ざされる === |

|||

{{Quotation|宗教的悲惨は現実的悲惨の表現でもあれば現実的悲惨にたいする抗議でもある。宗教は追いつめられた者の溜息であり、非情な世界の情であるとともに、霊なき状態の霊でもある。それは人民の[[阿片]](アヘン)である。人民の幻想的幸福としての宗教を廃棄することは人民の現実的幸福を要求することである。彼らの状態にかんするもろもろの幻想の廃棄を要求することは、それらの幻想を必要とするような状態の廃棄を要求することである。かくて宗教の批判は、宗教を後光にもつ憂き世の批判の萌しである}} |

|||

[[File:Bruno Bauer.jpg|180px|thumb|[[ブルーノ・バウアー]]。<br/><small>若い頃のマルクスのヘーゲル左派・無神論仲間だったが、後にマルクスは彼に敵意を飛ばすようになる。</small>]] |

|||

1841年4月に学位を取得した後、トリーアへ帰郷した<ref name="カー(1956)28">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.28</ref><ref name="廣松(2008)126">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.126</ref>。大学教授になる夢を実現すべく、同年7月に[[ボン]]へ移り、ボン大学で教授をしていたバウアーのもとを訪れる。バウアーの紹介で知り合ったボン大学教授連と煩わしがりながらも付き合うようになった<ref name="廣松(2008)126">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.126</ref>。しかしプロイセン政府による言論統制は強まっており、バウアーはすでに解任寸前の首の皮一枚だったため、マルクスとしてはバウアーのコネは大して期待しておらず、いざという時には[[岳父]]ヴェスファーレンのコネで大学教授になろうと思っていたようである(マルクスの学位論文の印刷用原稿にヴェストファーレンへの献辞がある)<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.125-126</ref>。 |

|||

ボンでのマルクスとバウアーは『無神論文庫』という雑誌の発行を計画したが、この計画はうまくいかなかった<ref name="カー(1956)31">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.31</ref><ref name="廣松(2008)126">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.126</ref>。この後、二人はボンで無頼漢のような生活を送りはじめた。酒に溺れ、[[ロバ]]でボンの街中を走りまわり、教会の中で大声で喚くというキリスト教に対する冒涜を行って楽しんだ<ref name="ウィーン(2002)46">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.46</ref>。そうした無頼漢生活の極めつけが敬虔なキリスト教徒が書いたように見せかけた匿名のパロディー本『ヘーゲル この無神論者にして反キリスト者に対する最後の審判のラッパ(Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen)』を[[ザクセン王国]][[ライプチヒ]]で出版したことだった<ref name="石浜(1931)75">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.75</ref><ref name="ウィーン(2002)46"/><ref name="カー(1956)31">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.31</ref>。これは基本的にバウアーが書いた物であるが、マルクスも関係しているといわれる<ref name="廣松(2008)126">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.126</ref><ref name="カー(1956)31"/>。 |

|||

この"阿片"については『ヘーゲル法哲学批判序論』に、痛み止めである旨の記述もある。阿片は当時、[[緩和医療]]での[[疼痛]]などの痛み止めとしても使用されていた。 |

|||

この本は各方面に動揺を与えたが、やがてこの本を書いたのは敬虔なキリスト教信徒ではなく無神論者バウアーであると判明し、その意図も明らかとなった<ref name="ウィーン(2002)46"/>。バウアーはすでに『共観福音書の歴史的批判』という反キリスト教著作のためにプロイセン政府からマークされていたが、そこへこのようなパロディー本を出版したことでいよいよ政府から危険視されるようになった。[[1842年]]3月にバウアーが大学で講義することは禁止された。これによってマルクスも厳しい立場に追い込まれた<ref name="カー(1956)31"/><ref name="ウィーン(2002)46">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.46</ref><ref name="城塚(1970)67">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.67</ref><ref name="廣松(2008)128">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.128</ref>。 |

|||

[[ブルーノ・バウアー]]がユダヤ人を解放するには彼らをユダヤ教からキリスト教に改宗させればよいと主張したのに対し、26歳のマルクスは、私有制のエゴイズムが金銭崇拝と商人根性をユダヤ人に教えるのであり、改宗は無意味である。必要なのは人間をエゴイズムから解放することである、と反論している(『[[ユダヤ人問題によせて]]』)<ref>大内兵衛 『マルクス・エンゲルス小伝』 岩波書店〈岩波新書〉、1964年、24頁。</ref>。 |

|||

マルクスのもう一つのコネである岳父ヴェストファーレンも同じころに死去し、マルクスの進路は大学も官職も絶望的となった<ref name="廣松(2008)128">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.128</ref>。 |

|||

マルクス自身は[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ|フォイエルバッハ]]から影響を受けて[[無神論]]的になり、社会や歴史を形成する原理は宗教的理念ではなく、究極的には経済に求めるべきと考えた。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 『ライン新聞』のジャーナリストとして === |

|||

==マルクスの文学・芸術観== |

|||

[[File:Rheinische-zeitung.gif|180px|thumb|マルクスが編集長を務めていた『{{仮リンク|ライン新聞|de|Rheinische Zeitung}}』]] |

|||

[[ギリシャ悲劇]]、[[シェイクスピア]]などの[[劇文学]]を愛好した<ref>『シェイクスピアは「資本論」の中でどう描かれたか』([[川上重人]]・著) および、[[アマゾン・ドットコム]]での、[[西岡昌紀]]による本書のレビュー</ref>。 |

|||

1841年夏にルーゲは検閲が比較的緩やかな[[ザクセン王国]]の王都[[ドレスデン]]へ移住し、そこで『ドイツ年誌(Deutsch Jahrbücher)』を出版した。マルクスはケッペンを通じてルーゲに接近し、この雑誌にプロイセンの検閲制度を批判する論文を寄稿したが、ザクセン政府の検閲で掲載されなかった<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.76-77</ref><ref name="城塚(1970)68">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.68</ref><ref name="廣松(2008)126">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.126</ref><ref name="ウィーン(2002)49">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.49</ref>{{#tag:ref|ルーゲはマルクスの論文を含む掲載を認められなかった論文を1843年にスイスで『アネクドータ(Anekdote)』という雑誌にして出版している<ref name="石浜(1931)77">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.77</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

ザクセンでも検閲が強化されはじめたことに絶望したマルクスは、『ドイツ年誌』への寄稿を断念し、彼の友人が何人か参加していたライン地方の『{{仮リンク|ライン新聞|de|Rheinische Zeitung}}』に目を転じた<ref name="ウィーン(2002)49">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.49</ref>。この新聞は1841年12月にフリードリヒ・ヴィルヘルム4世が新検閲令を発し、検閲を多少緩めたのを好機として[[1842年]]1月に{{仮リンク|ダーゴベルト・オッペンハイム|de|Dagobert Oppenheim}}や{{仮リンク|ルドルフ・カンプハウゼン|de|Ludolf Camphausen}}らライン地方の急進派ブルジョワジーとバウアーやケッペンやルーテンベルクらヘーゲル左派が協力して創刊した新聞だった<ref name="石浜(1931)79">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.79</ref><ref name="廣松(2008)130">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.130</ref><ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.32-33</ref><ref name="太田(1930)7">[[#太田(1930)|太田(1930)]] p.7</ref>{{#tag:ref|この新聞はカトリック保守新聞『ケルン新聞』への対抗としてプロテスタントのプロイセン政府としても必ずしも邪魔な存在ではなく、その発刊に際しては好意的でさえあったという<ref name="廣松(2008)130">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.130</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

== マルクス没後の出版 == |

|||

[[ファイル:Kapital titel bd1.png|200px|thumb|資本論の表紙(1867年発行)]] |

|||

マルクスは主著『[[資本論]]』を第1巻しか完成できなかった。第2巻と第3巻はマルクスの遺稿をもとにエンゲルスが編集したものである。それらの序文でエンゲルスは、未完成の草稿からまとまった著作を作りあげる苦労を語っている。またマルクスの原文をできるだけ忠実に再現し、追加や書き換えは最小限にとどめるという編集方針を述べている<ref>このことから資本論第2巻と第3巻は事実上マルクスの著作として読まれてきたのであるが、しかし現在アムステルダム社会史国際研究所に現存する草稿の調査から、エンゲルスによる書き換えが予想よりはるかに多いことが明らかになった。またその内容が、かならずしも形式的なものでもないとする研究者も多数いる。またエンゲルスによる章別構成や原稿の配列順序に異を唱える論者もいる。</ref>。 |

|||

同紙を実質的に運営していたのは社会主義者の[[モーゼス・ヘス]]だったが、彼はヘーゲル左派の新人マルクスに注目していた。マルクスは1842年5月にも[[ボン]](後に[[ケルン]])へ移住し、ヘスやバウアーの推薦で『ライン新聞』に参加し、論文を寄稿するようになった<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.80-81</ref><ref name="カー(1956)33">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.33</ref>。出版の自由について論じた1842年5月5日の寄稿文で政治ジャーナリストとして注目されるようになった<ref name="ルフェーヴル(1960)101">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.101</ref>。 |

|||

[[ソビエト連邦]]成立後、マルクスの著作はソ連共産党のマルクス=レーニン主義研究所で編纂され出版された。 |

|||

たちまち頭角を現したマルクスは、10月にルーテンベルクがプロイセン政府の圧力で『ライン新聞』編集長職を辞すると代わって編集長に就任した<ref name="石浜(1931)82">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.82</ref><ref name="カー(1956)34">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.34</ref><ref name="廣松(2008)133">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.133</ref>。政府は新編集長マルクスに対して新聞を存続させる条件として同紙の反政府・無神論的傾向を改めることを要求したため、マルクスとしてはバウアー派の急進的な主張を抑えつけて穏健路線をとらざるをえなかった。これによりバウアー派との関係が悪くなった<ref name="ルフェーヴル(1960)102">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.102</ref><ref name="廣松(2008)147">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.147</ref><ref name="城塚(1970)85">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.85</ref>。プロイセン検閲当局も「マルクスが編集長になったことで『ライン新聞』は著しく穏健化した」と満足の意を示している<ref name="廣松(2008)152">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.152</ref>。 |

|||

マルクスの遺稿に手を加えたり、見出しをつけたり、並べ替えたりして出版されたこともあった<ref>『資本論』第4部こと『[[剰余価値学説史]]』は、エンゲルスの死後[[カール・カウツキー]]の編集で出版されたが、これは本文の改竄を含んでおり、ソ連マルクス=レーニン主義研究所により編集し直された。これは構成および各節の小見出しが上の研究所の手になるものである。その後、未編集の草稿の状態を再現した「1861-63年の経済学草稿」が日本語訳でも出版されている。『資本論』に関するもの以外にもマルクス、エンゲルスの死後に発見された著作やノートには同様の問題をはらんでいるものがあり、特に1932年のいわゆる旧MEGAに収録された『[[ドイツ・イデオロギー]]』は原稿の並べ替えが行われ、[[廣松渉]]から「偽書」と批判された(詳細は『新編輯版 ドイツ・イデオロギー』(岩波文庫)の「解説」および『廣松渉著作集』、岩波書店、第八巻参照)。『経済学・哲学草稿』は旧MEGA版、ディーツ版、ティアー版などの各版で順序や収録された原稿が異なる(『経済学・哲学草稿』、岩波文庫版、p.298)。</ref>。 |

|||

また7月革命後の[[1830年代]]のフランスで台頭した社会主義・共産主義思想が[[1840年代]]以降にドイツに輸出されてきていたが、当時のマルクスは共産主義者ではなく、あくまで自由主義者・民主主義者だったため、編集長就任の際に書いた論説の中で「『ライン新聞』は既存の共産主義には実現性を認めず、批判を加えていく」という方針を示した<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.82-83</ref><ref name="ウィーン(2002)58">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.58</ref><ref name="城塚(1970)80">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.80</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)101">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.101</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.142-143</ref>{{#tag:ref|ただしこの論説のなかでマルクスは「[[ピエール・ジョゼフ・プルードン|プルードン]]の洞察力ある著作については研究の必要がある」ともしている<ref name="石浜(1931)82">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.82</ref><ref name="ウィーン(2002)58">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.58</ref><ref name="廣松(2008)143">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.143</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

<!--現在、マルクスの著作物の日本語訳の多くが、この研究所で編纂されたものを使用して翻訳がされているが、マルクスが学生時代に法律学や哲学を専攻したことがあるためか、かなり[[専門用語]]を多用して書かれているため、[[向坂逸郎]]らが翻訳した際にその用語を十分理解していなかった部分があり、日本語訳の内容は原作とは離れている可能性が否定できない。「…可能性が否定できない」ということは事実を確かめていないということなのでコメント化--> |

|||

=== 新『マルクス=エンゲルス全集』の出版 === |

|||

現存するすべてのマルクスの自筆原稿、公刊された著作の各版、および手紙類までふくめて再現する新『マルクス=エンゲルス全集』(通称『新MEGA』)<ref>かつて日本語訳され[[大月書店]]から刊行されていた『マルクス=エンゲルス全集』の底本は「全集」ではなく「著作集」(通称『MEW』)である。</ref>が、旧[[東独]]のマルクス=レーニン主義研究所により刊行されてきた。東独消滅により国家事業として支援されなくなった後は国際マルクス/エンゲルス財団により刊行が続けられている。たとえば『資本論』第1巻では[[ドイツ語]]版初版と第2版、[[フランス語]]版などが別々に収録されており、第2巻と第3巻の各草稿もすべてが収録される予定である。そこで公刊されたマルクスの資本論草稿の一部は『資本の流通過程』『資本論草稿集1~9』(大月書店)として日本語訳されている。 |

|||

一方でマルクスは封建主義勢力との本質的な妥協は拒否した。ライン県議会で制定された木材窃盗取締法を批判したり{{#tag:ref|農民が森林所有者の許可なく木材を採取することを盗伐として取り締まる法案。マルクスはこの法案を貧民の[[入会権|慣習上の権利]]を侵すものとして反対した。ただしこの法案は森林所有者の財産権保護だけを目的とする物ではなく、当時凄まじい勢いで進んでいた森林伐採を抑えようという自然環境保護の目的もあった。そちらの観点についてはマルクスは何も語っていない<ref name="廣松(2008)140">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.140</ref>。|group=注釈}}、{{仮リンク|ライン県|de|Rheinprovinz}}知事{{仮リンク|エドゥアルト・フォン・シャーパー|de|Eduard von Schaper}}の方針に公然と反対するなど法律の枠内で反封建主義闘争を行った<ref name="廣松(2008)152">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.152</ref>。 |

|||

== 語録 == |

|||

* 「哲学者は、世界をただいろいろに解釈しただけである。しかし、大事なことは、それを変革することである」(『[[フォイエルバッハに関するテーゼ]]』) |

|||

* 「ヘーゲルはどこかで、すべて世界史上の大事件と大人物はいわば二度現われる、と言っている。ただ彼は一度は悲劇として、二度目は茶番として、とつけくわえるのを忘れた」(『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』) |

|||

* 「人間は、自分で自分の歴史をつくる。しかし、自由自在に、自分で勝手に選んだ状況のもとで歴史をつくるのではなくて、直接にありあわせる、あたえられた、過去からうけついだ状況のもとでつくるのである」(『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』) |

|||

* 「職業選択における主なみちしるべは、人類の福祉と私たち自身の完成ということである。この二つは敵対して闘うもの、一方は他方を否定するはずのものと考えるのは誤りで、人間の天性は、その時代の完成と福祉とのために働く場合に、はじめて自己の完成をも達することができるようにできている」(ギムナジウム(高校)時代の卒業論文『職業の選択にさいしての一青年の考察』) |

|||

* 「これまでのすべての社会の歴史は、階級闘争の歴史である」(『[[共産党宣言]]』) |

|||

* 「万国の労働者よ団結せよ!」(『共産党宣言』) |

|||

だがこの態度が災いとなった。検閲を緩めたばかりに自由主義新聞が増えすぎたと後悔していたプロイセン政府は、1842年末から検閲を再強化したのである。これによりプロイセン国内の自由主義新聞はほとんどが取り潰しにあった。国内のみならず隣国のザクセン王国にも圧力をかけてルーゲの『ドイツ年誌』も廃刊させる徹底ぶりだった<ref name="廣松(2008)152">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.152</ref>。マルクスの『ライン新聞』もプロイセンと[[神聖同盟]]を結ぶ[[ロシア帝国]]を「反動の支柱」と批判する記事を掲載したことでロシア政府から圧力がかかり<ref name="ウィーン(2002)63">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.63</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)104">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.104</ref>、[[1843年]]3月をもって廃刊させられることなった<ref name="ルフェーヴル(1960)104"/><ref name="ウィーン(2002)62">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.62</ref><ref name="石浜(1931)85">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.85</ref><ref name="カー(1956)35">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.35</ref><ref name="太田(1930)9">[[#太田(1930)|太田(1930)]] p.9</ref>。 |

|||

== 個人生活 == |

|||

[[ファイル:Marx+Family and Engels.jpg|300px|サムネイル|エンゲルスや娘たちと<BR /><SUB>前列左から次女ローラ・四女エレノア・長女ジェニー。</SUB>]] |

|||

妻イエニーとの間には7人の子供が生まれたが、ロンドンでの一時期の貧しい生活によって4人が夭折し、成人したのは3人の娘だけであった<ref>Peter Singer (2000). Marx a very short introduction. pp. 5. ISBN 0-19-285405-4</ref>。子供は、長女のジェニー・キャロライン(イエニー、1844年–1883年)、次女ジェニー・ローラ(1845年–1911年)、長男エドガー(1847年–1855年)、二男ヘンリー・エドワード・ガイ (グイド、1849年–1850年)、三女ジェニー・エベリーネ・フランシス(フランツィスカ、1851年–1852年)、四女ジェニー・ジュリア・エレノア(1855年–1898年)、 それに1857年7月に名づけられないまま亡くなった子供の7人である。 |

|||

マルクス当人は政府におもねって筆を抑えることに辟易していたので、潰されてむしろすっきりしたようである。ルーゲへの手紙の中で「結局のところ政府が私に自由を返してくれたのだ」と政府に感謝さえしている<ref name="ウィーン(2002)64">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.64</ref>。また『ライン新聞』編集長として様々な時事問題に携わったことで自分の知識(特に経済)の欠如を痛感し、再勉強に集中する必要性を感じていた<ref name="石浜(1931)87">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.87</ref>。 |

|||

== 逸話 == |

|||

{{-}} |

|||

* マルクスの浪費癖は有名である。マルクスの学生時代、父親からの手紙に「どんな金持ちの子供でも1年に500[[ターラー (通貨)]]も使う者はいないというのに、お前は700ターラーでも足りないという、ああなんということだ(当時のベルリン市の幹部の俸給は800ターラー)」と記されていたという。ロンドン亡命後の滞在にあたっては、エンゲルスからの生活費支援が不可欠であった。<ref>『エピソードで読む西洋哲学史』堀川哲著</ref>。また、ロバート・L.ハイルブローナーによると、マルクスの人となりを次のように評している。「もしマルクスが折り目正しく金勘定のできる人物だったなら、家族は体裁を保って生活できたかもしれない。けれどもマルクスは決して会計の帳尻を合わせるような人物ではなかった。たとえば、子供たちが音楽のレッスンを受ける一方で、家族は暖房無しに過ごすということになった。破産との格闘が常となり、金の心配はいつも目前の悩みの種だった」。<ref>『入門経済思想史-世俗の思想家たち』ロバート・L.ハイルブローナー著</ref> |

|||

* 悪筆であり、彼の原稿を解読できるのはエンゲルスを含めごく限られた人間のみであった。 |

|||

* [[南北戦争]]では北部を支持し、[[エイブラハム・リンカーン]]に祝電を送り返事をもらっている。その後任の[[アンドリュー・ジョンソン]]が南部に対して妥協的な戦後処理を行った際には、書簡の中で「現在アメリカで起こっていることに就いて私は懸念しなければならない。反動が起こっている」と批判している。 |

|||

* マルクス自身、元々の出自は[[ユダヤ系]]であったが、他人に対するさまざまな偏見を持っていた。たとえば、彼の親友にしてライバルの[[フェルディナント・ラサール]]を「[[ユダヤ]]の黒んぼラサール<ref>原文:"Der jüdische Nigger Lassalle"</ref>」「頭の格好と髪の生え方からして、奴は[[モーゼ]]と一緒に[[エジプト]]から脱出した[[ニグロ]]の子孫に違いない(さもなきゃ、奴のお袋さんか、父方の祖母さんが[[ニガー]]と交わっていたということさ)。<ref>原文:"Es ist mir jetzt völlig klar, daß er, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen (wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Nigger kreuzten."</ref>」(1862年のエンゲルス宛書簡)と親友宛の手紙に書いている。 |

|||

* マルクスはまた、論敵手・[[バクーニン]]([[ロシア人]])との確執から、ロシア人への偏見を込めて「奴らは信用できない。奴らが動き出すと悪魔も逃げ出す」と評していたが、ヴェラ・ザスーリッチとの手紙でロシアにおける独自の可能性を認めている。これは純血ロシア人を嫌った[[ウラジーミル・レーニン|レーニン]]にも共通している。 |

|||

* 娘イエニーの手記によると、マルクスの好きな色は[[共産主義]]のシンボルカラーである[[赤]]、好きな格言は「人間にかかわることで、私にとってどうでもよいものはなにひとつない」(ローマの詩人[[プビリウス・テレンティウス・アフェル|テレンティウス]]の言葉)、好きなモットーは「全てを疑え」であった。 |

|||

* イギリス亡命時に酒場でイギリス人スピーカーがドイツ批判をしたことにマルクスが激怒し、乱闘となった。 |

|||

* 『ポートレートから読むマルクス』において、マルクス家の家政婦ヘレーネ・デムートの息子フレデリックの[[1912年]][[4月10日]]の手紙で自分の父親がマルクスである旨、またエリノアがフレデリックを母違いの兄である旨、[[1929年]][[2月27日]]の[[クララ・ツェトキン]]への手紙があったことが判明した。フレデリック・デムートはほとんどマルクスと会ったことがないまま育ち、工場労働者となった。 |

|||

== |

=== 結婚 === |

||

年棒600ターレルの『ライン新聞』編集長職を失ったマルクスだったが、この後ルーゲから『{{仮リンク|独仏年誌|de|Deutsch-Französische Jahrbücher}}』をフランスかベルギーで創刊する計画を打ち明けられ、年棒850ターレルでその共同編集長にならないかという誘いを受けた。次の職を探さねばならなかったマルクスはこれを承諾した<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.152-153</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.89-90</ref>。 |

|||

* 『[[デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学との差異]]』(学位請求論文) |

|||

* 『[[プロイセンの最新の校閲訓令に対する見解]]』 |

|||

* 『[[第6回ライン州議会議事]]』 |

|||

* 『[[ヘーゲル国法論批判]]』 |

|||

* 『[[ユダヤ人問題によせて]]』 |

|||

* 『[[ヘーゲル法哲学批判序説]]』 |

|||

* 『[[経済学・哲学草稿]]』 |

|||

* 『[[聖家族]]』 |

|||

* 『[[フォイエルバッハに関するテーゼ]]』(フォイエルバッハ・テーゼ) |

|||

* 『[[ドイツ・イデオロギー]]』 |

|||

* 『[[クリーゲに反対する回状]]』 |

|||

* 『[[哲学の貧困]]』 |

|||

* 『[[共産党宣言]]』(共産主義者宣言) |

|||

* 『[[新ライン新聞編集委員会の声明]]』 |

|||

* 『[[フランスにおける階級闘争]]』 |

|||

* 『[[ルイ・ボナパルトのブリュメール18日]]』 |

|||

* 『[[亡命者偉人伝]]』 |

|||

* 『[[イギリスの選挙]]』 |

|||

* 『[[ケルン共産主義裁判の真相]]』 |

|||

* 『[[経済学批判要綱]]』 |

|||

* 『[[経済学批判]]』 |

|||

* 『[[フォークト氏]]』 |

|||

* 『[[資本論]]』 |

|||

* 『[[フランスの内乱]]』 |

|||

* 『[[ゴータ綱領批判]]』 |

|||

ほか |

|||

ルーゲ達が『独仏年誌』創刊の準備をしている間の1843年6月12日、{{仮リンク|バート・クロイツナッハ|label=クロイツナッハ|de|Bad Kreuznach}}において25歳のマルクスは29歳の婚約者イェニーと結婚した<ref name="カー(1956)37">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.37</ref><ref name="石浜(1931)90">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.90</ref><ref name="廣松(2008)155">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.155</ref><ref name="ウィーン(2002)69">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.69</ref>。前ヴェストファーレン家当主ルートヴィヒは自由主義的な人物で二人の婚約に反対しなかったが、今の当主{{仮リンク|フェルディナント・フォン・ヴェストファーレン|label=フェルディナント|de|Ferdinand von Westphalen}}(イェニーの兄)は保守的な貴族主義者だったので妹を「文無しで国際的に悪名高いユダヤ人」から切り離そうと躍起になったが、イェニーの意思は変わらなかった<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.68-69</ref>。 |

|||

=== フォイエルバッハの人間主義へ === |

|||

[[File:Ludwig feuerbach.jpg|180px|thumb|[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ|ルートヴィヒ・フォイエルバッハ]]<br/><small>マルクスは彼から人間主義的唯物論の影響を受けたが、やはり後に敵視するようになった。</small>]] |

|||

マルクスの再勉強はヘーゲル批判から始まった<ref name="城塚(1970)87">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.87</ref>。その勉強の中で『{{仮リンク|キリスト教の本質|de|Das Wesen des Christentums (Feuerbach)}}』(1841年)を著した[[ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ|フォイエルバッハ]]の[[人間主義]]的唯物論から強い影響を受けるようになった。フォイエルバッハ以前の無神論者たちはまだ聖書解釈学の範疇から出ていなかったが、フォイエルバッハはそれを更に進めて神学を人間学にしようとした<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.81-82</ref><ref name="城塚(1970)88">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.88</ref>。彼は「人間は個人としては有限で無力だが、類(彼は共同性を類的本質と考えていた<ref name="廣松(2008)190">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.190</ref>)としては無限で万能である。神という概念は類としての人間を人間自らが人間の外へ置いた物に過ぎない」「つまり神とは人間である」「ヘーゲル哲学の言う精神あるいは絶対的な物という概念もキリスト教の言うところの神を難しく言い換えたに過ぎない。」「つまりヘーゲルは抽象で人間を自己自身から疎外した」「ヘーゲル哲学を破棄しない者は神学を破棄しないということだ」といった主張を行っていた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.104-107</ref><ref name="城塚(1970)90">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.90</ref>。 |

|||

マルクスはこの人間主義に深く共鳴し、後に『[[聖家族]]』の中で「フォイエルバッハは、ヘーゲル哲学の秘密を暴露し、精神の弁証法を絶滅させた。つまらん『無限の自己意識』に代わり、『人間』を据え置いたのだ」と評価した<ref name="小牧(1966)107">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.107</ref>。マルクスはこの1843年に弁証法と市民社会階級の対立などの社会科学的概念のみ引き継いでヘーゲル哲学の観念的立場から離れ、フォイエルバッハの人間主義の立場に立つようになったといえる<ref name="石浜(1931)89">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.89</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.91-92</ref>。 |

|||

マルクスは1843年3月から8月にかけて書斎に引きこもって『ヘーゲル国法論批判(Kritik des Hegelschen Staatsrechts)』の執筆にあたった<ref name="石浜(1931)89">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.89</ref><ref name="廣松(2008)163">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.163</ref>。これはフォイエルバッハの人間主義の立場からヘーゲルの国家観を批判したものである。ヘーゲルによれば、近代においては政治的国家と市民社会が分離しているが、市民社会は自分のみの欲求を満たそうとする欲望の体系であるため、そのままでは様々な矛盾が生じる。これを調整するのが国家であり、それを支えるのが優れた国家意識をもつ中間身分の官僚制度だとする。また市民社会は身分(シュタント)という特殊体系をもっており、これにより利己的な個人は他人と結び付き、国会(シュテンデ)を通じて国家の普遍的意志と結合すると説く<ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.94-96</ref>。これに対してマルクスは国家と市民社会が分離しているという議論には賛同しつつ<ref name="廣松(2008)171">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.171</ref>、官僚政治や身分や国会が両者の媒介役を務めるという説には反対した<ref name="城塚(1970)97">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.97</ref>。国家を主体化するヘーゲルに反対し、人間こそが具体物であり、国は抽象物に過ぎないとして「人間を体制の原理」とする「民主制」が帰結と論じ、「民主制のもとでは類(共同性)が実在としてあらわれる」と主張する。後にマルクスはこれを共産主義にして理解していくことになる<ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.167-170</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== パリ在住時代 === |

|||

『独仏年誌』の発刊場所についてマルクスは[[7月王政|フランス王国]]領[[ストラスブール]]を希望していたが、ルーゲやヘスたちは検閲がフランスよりも緩めな[[ベルギー王国]]王都[[ブリュッセル]]を希望した。しかし最終的には印刷環境がよく、かつドイツ人亡命者が多いフランス王都[[パリ]]に定められた<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.90-92</ref><ref name="カー(1956)38">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.38</ref><ref name="廣松(2008)195">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.195</ref>。 |

|||

こうしてマルクスは1843年10月から新妻とともにパリへ移住し、ルーゲの用意した共同住宅で暮らすようになった<ref name="石浜(1931)92">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.92</ref><ref name="ルフェーヴル(1960)105">[[#ルフェーヴル(1960)|ルフェーヴル(1960)]] p.105</ref>。 |

|||

==== 「人間解放」 ==== |

|||

[[File:Deutsch Franz Jahrbücher (Ruge Marx) 071.jpg|180px|thumb|『{{仮リンク|独仏年誌|de|Deutsch-Französische Jahrbücher}}』に掲載された『{{仮リンク|ヘーゲル法哲学批判序説|de|Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie}}』<br/><small>この著作からマルクスは「非人間」の[[プロレタリアート]]階級を中心にした「人間解放」を訴えるようになった。</small>]] |

|||

[[1844年]]2月に『独仏年誌』1号2号の合併号が出版された。マルクスとルーゲのほか、ヘスや[[ハインリヒ・ハイネ|ハイネ]]、[[フリードリヒ・エンゲルス|エンゲルス]]などが寄稿した<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.94-95</ref><ref name="小牧(1966)111">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.111</ref>。ハイネはパリ在住時代にマルクスが親しく付き合っていたユダヤ人の亡命詩人である<ref name="小牧(1966)111"/>{{#tag:ref|マルクスはエンゲルスを除く仲間のほとんどを後に批判して敵対していくのだが、不思議なことにハイネだけは最後まで批判しなかった。マルクスとハイネの意見が相違しなかったからではない。ハイネはプロレタリアートが勝利した世界に芸術や美術の居場所はないと感じ取り、共産主義を好んでいなかった。また1856年に死去した際には神に許しを請う遺言書を書いている。このような「反共」や「信仰への墜落」にも関わらず、マルクスはハイネに対して何らの非難も発しなかったのである。マルクスの娘のエレナによれば「父はあの詩人をその作品と同じぐらい愛していました。だから彼の政治的弱さはどこまでも大目に見ていたのです。それを父はこう説明していました。『詩人というのは妙な人種で彼らには好きな道を歩ませてやらねばならない。彼らを常人の尺度で、いや常人ではない尺度でも図ってはならないのだ』」<ref name="ウィーン(2002)84">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.84</ref>。|group=注釈}}。エンゲルスは父が共同所有するイギリスの会社で働いていたブルジョワの息子である。マルクスが『ライン新聞』編集長をしていた1842年11月に二人は初めて知り合い、以降エンゲルスはイギリスの社会状況についての論文を『ライン新聞』に寄稿するようになっていた<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.55-56</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.127-128</ref>。マルクスは尊敬するフォイエルバッハにも執筆を依頼していたが、断られている<ref name="石浜(1931)95">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.95</ref>。 |

|||

マルクス自身はこの創刊号にルーゲへの手紙3通と『[[ユダヤ人問題によせて]]』と『{{仮リンク|ヘーゲル法哲学批判序説|de|Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie}}』という2つの論文を載せている<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.111-112</ref><ref name="石浜(1931)95">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.95</ref><ref name="太田(1930)9">[[#太田(1930)|太田(1930)]] p.9</ref>。この中でマルクスは「ユダヤ人はもはや宗教的人種的存在ではなく、隣人から被った扱いによって高利貸その他イヤな職業を余儀なくされている純然たる経済的階級である。だから彼らは他の階級が解放されて初めて解放される。大事なことは政治的解放(国家が政治的権利や自由を与える)ではなく、市民社会からの人間的解放だ。」<ref>[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.106-107</ref><ref name="小牧(1966)113">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.113</ref>、「哲学が批判すべきは宗教ではなく、人々が宗教という[[阿片]]に頼らざるを得ない人間疎外の状況を作っている国家、市民社会、そしてそれを是認するヘーゲル哲学である」<ref name="小牧(1966)115">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.115</ref>、「今や先進国では近代(市民社会)からの人間解放が問題となっているが、ドイツはいまだ前近代の封建主義である。ドイツを近代の水準に引き上げたうえ、人間解放を行うためにはどうすればいいのか。それは市民社会の階級でありながら市民から疎外されている[[プロレタリアート]]階級が鍵となる。この階級は市民社会の他の階級から自己を解放し、さらに他の階級も解放しなければ人間解放されることがないという徹底的な非人間状態に置かれているからだ。この階級はドイツでも出現し始めている。この階級を心臓とした人間解放を行え」といった趣旨のことを訴えた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.116-117</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.114-116</ref><ref>[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.219-221</ref><ref name="石浜(1931)96">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.96</ref>。こうしていよいよプロレタリアートに注目するようになったマルクスだが、一方で既存の共産主義にはいまだ否定的な見解を示しており、この段階では人間解放を共産革命と想定していたわけではないようである。もっとも[[ローレンツ・フォン・シュタイン]]が紹介した共産主義者の特徴「プロレタリアートを担い手とする社会革命」と今やほとんど類似していた<ref name="廣松(2008)222">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.222</ref>。 |

|||

しかし結局『独仏年誌』はハイネの詩が載っているということ以外、人々の関心をひかなかった<ref name="ウィーン(2002)85-86">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.85-86</ref>。しかもプロイセン政府に危険視され、ドイツに持ち込まれた分はほとんどが没収され、「マルクス、ルーゲ、ハイネの三名は帰国次第、逮捕する」という声明がプロイセン政府から出されるに至った<ref name="ウィーン(2002)85">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.85</ref><ref name="石浜(1931)105">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.105</ref>。出版社は赤字で倒産し、『独仏年誌』は創刊号だけで廃刊せざるをえなくなった<ref name="廣松(2008)206">[[#廣松(2008)|廣松(2008)]] p.206</ref><ref name="小牧(1966)121">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.121</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.104-105</ref>。 |

|||

またこの頃からルーゲとの関係が悪くなり、ルーゲはマルクスを「恥知らずのユダヤ人」、マルクスはルーゲを「山師」と侮辱しあうようになった。二人はこれをもって絶縁した。後にマルクスもルーゲもロンドンで30年暮らすことになるが、その間も完全に没交渉だった<ref name="カー(1956)47">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.47</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== そして共産主義へ ==== |

|||

[[File:Friedrich Engels-1840-cropped.jpg|180px|thumb|[[フリードリヒ・エンゲルス]](1840年頃)。<br/><small>1844年に『[[聖家族]]』を共著してから親しくなり、以降生涯を通じて最も近しいパートナーとなった。</small>]] |

|||

マルクスは『独仏年誌』に寄稿された論文のうち、エンゲルスの『国民経済学批判大綱(Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie)』に強い感銘を受けた<ref name="小牧(1966)122">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.122</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.127-129</ref>。エンゲルスはこの中でイギリス産業に触れた経験から私有財産制やそれを正当化する[[アダム・スミス]]、[[デヴィッド・リカード|リカード]]、[[ジャン=バティスト・セイ|セイ]]などの国民経済学([[古典派経済学]])を批判した<ref name="城塚(1970)128">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.128</ref>。 |

|||

これに感化されたマルクスは経済学や社会主義、フランス革命についての研究を本格的に行うようになった。アダム・スミス、リカード、セイ、[[ジェームズ・ミル]]等の国民経済学者の本、また[[アンリ・ド・サン=シモン|サン=シモン]]、[[シャルル・フーリエ|フーリエ]]、[[ピエール・ジョゼフ・プルードン|プルードン]]等の社会主義者の本を読み漁った<ref name="小牧(1966)122">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.122</ref>。この時の勉強のノートや草稿の一部を[[ソビエト連邦|ソ連]]のマルクス・エンゲルス・レーニン研究所が1932年に編纂して出版したのが『{{仮リンク|経済学・哲学草稿|de|Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844}}』である<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.123-124</ref><ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.129-130</ref>。その中でマルクスは「国民経済学者は私有財産制の運動法則を説明するのに労働を生産の中枢と捉えても、労働者を人間としては認めず、労働する機能としか見ていない」点を指摘する<ref name="城塚(1970)131">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.131</ref>。またこれまでマルクスは「類としての人間」の本質をフォイエルバッハからの借用そのままに「共同性・普遍性」という意味で使ってきたが、経済学研究を加えたことで「労働する人間」と明確に規定するようになった<ref>[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.136-138</ref><ref name="小牧(1966)124">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.124</ref>。「生産的労働を行って、人間の類的本質(社会的共存)を達成することが人間の本来的あり方(自己実現)」「しかし市民社会では生産物は労働者の物にはならず、労働をしない資本家によって私有・独占されるため、労働者は自己実現できず、疎外されている」と述べている<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.124-125</ref><ref name="城塚(1970)139">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.139</ref>。またこの中でマルクスはいよいよ自分の立場を'''[[共産主義]]'''と定義するようになった<ref name="城塚(1970)144">[[#城塚(1970)|城塚(1970)]] p.144</ref>。 |

|||

1844年8月から9月にかけての10日間エンゲルスがマルクス宅に滞在し、二人で最初の共著『[[聖家族]]』を執筆した。これ以降二人は親しい関係となった<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.122-123</ref><ref name="石浜(1931)117">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.117</ref>。この著作は『ライン新聞』以降関係が悪くなっていたバウアー派を批判したもので、「完全なる非人間のプロレタリアートにこそ人間解放という世界史的使命が与えられている」「しかしバウアー派はプロレタリアートを侮蔑して自分たちの哲学的批判だけが進歩の道だと思っている。まことにおめでたい聖家族どもである」「ヘーゲルの弁証法は素晴らしいが、一切の本質を人間ではなく精神に持ってきたのは誤りである。神と人間が逆さまになっていたように精神と人間が逆さまになっている。だからこれをひっくり返した[[唯物弁証法|新しい弁証法]]を確立せねばならない」といった趣旨のことを訴えた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.129-132</ref>。 |

|||

また1844年7月にルーゲが『{{仮リンク|フォールヴェルツ|de|Vorwärts (Wochenblatt)}}』誌にシュレージエンで発生した織り工の一揆について「政治意識が欠如している」と批判する匿名論文を掲載したが、これに憤慨したマルクスはただちに同誌に反論文を送り、「革命の肥やしは政治意識ではなく階級意識」としてルーゲを批判し、シュレージエンの一揆を支持した<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.106-108</ref><ref name="ウィーン(2002)87">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.87</ref>。マルクスはこれ以外にも23もの論文を同誌に寄稿した<ref name="カー(1956)58-59">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.58-59</ref>。 |

|||

しかしこの『フォールヴェルツ』誌は常日頃プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世を批判していたため、プロイセン政府から目を付けられていた。プロイセン政府はフランス政府に対して同誌を取り締まるよう何度も圧力をかけた。そしてついに1845年1月、[[外務大臣 (フランス)|フランス外務大臣]][[フランソワ・ピエール・ギヨーム・ギゾー|フランソワ・ギゾー]]は、[[内務省 (フランス)|内務省]]を通じてマルクスはじめ『フォールヴェルツ』の関係者を国外追放処分とした<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.108-109</ref><ref name="ウィーン(2002)112">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.112</ref><ref name="カー(1956)58-59"/><ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.121-122/135</ref>。 |

|||

こうしてマルクスはパリを去らねばならなくなった。パリ滞在は14か月程度であったが、マルクスにとってこの時期は共産主義思想を確立する重大な変化の時期となった<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.93/109</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== ブリュッセル在住時代 === |

|||

マルクス一家は[[1845年]]2月にパリを離れ、ベルギー王都[[ブリュッセル]]に移住した<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.135-136</ref><ref name="石浜(1931)109">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.109</ref>。ベルギー王[[レオポルド1世 (ベルギー王)|レオポルド1世]]は政治的亡命者に割と寛大だったが、それでもプロイセン政府に目を付けられているマルクスがやって来ることには警戒した。マルクスはベルギー政府の求めに応じて「ベルギーに在住する許可を得るため、私は現代の政治に関するいかなる著作もベルギーにおいては出版しないことを誓います。」という念書を提出した<ref name="ウィーン(2002)112">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.112</ref>。しかしプロイセン政府はベルギー政府にも強い圧力をかけてきたため、マルクスは「北アメリカ移住のため」という名目でプロイセン国籍を正式に離脱した。以降マルクスは死ぬまで[[無国籍]]者であった<ref name="石浜(1931)124">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.124</ref>。 |

|||

ブリュッセルにはマルクス以外にもドイツからの亡命社会主義者が多く滞在しており、ヘス、詩人[[フェルディナント・フライリヒラート]]、元プロイセン軍将校のジャーナリストである{{仮リンク|ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー|de|Joseph Weydemeyer}}、学校教師の{{仮リンク|ヴィルヘルム・ヴォルフ|de|Wilhelm Wolff (Publizist)}}、マルクスの義弟{{仮リンク|エドガー・フォン・ヴェストファーレン|de|Edgar von Westphalen}}などがブリュッセルを往来した<ref name="石浜(1931)130">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.130</ref>。1845年4月にはエンゲルスもブリュッセルへ移住してきた<ref name="小牧(1966)136">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.136</ref>。ブリュッセルに移住した頃からマルクスは金銭的に困窮するようになり、エンゲルスから金銭援助してもらうようになった<ref name="石浜(1931)122-123">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.122-123</ref>。 |

|||

==== 唯物史観と剰余価値理論の確立 ==== |

|||

1845年夏からエンゲルスとともに『[[ドイツ・イデオロギー]]』を共著したが、出版社を見つけられず、この作品は二人の存命中には出版されることはなかった<ref name="小牧(1966)137">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.137</ref><ref name="ウィーン(2002)115-116">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.115-116</ref><ref name="石浜(1931)125">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.125</ref>。この著作の中でマルクスとエンゲルスは「西欧の革新的な哲学も封建主義的なドイツに入ると頭の中だけの哲学的空論になってしまう。大事なのは実践であり革命」と訴え、バウアーやフォイエルバッハらヘーゲル後の哲学者、またヘスや[[カール・グリューン]]ら「真正社会主義者」{{#tag:ref|ブリュッセル時代にも[[モーゼス・ヘス]]とマルクス・エンゲルスはしばしば共同で研究をしていたが、ヘスは哲学的観点が抜けきれず、階級闘争など過激な路線を嫌い、階級間を和合させようとしたため、マルクスたちから「真正社会主義者」という分類を受けて敵視されるようになった<ref name="石浜(1931)137">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.137</ref>。|group=注釈}}に批判を加えている<ref name="石浜(1931)129-130">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.129-130</ref><ref name="小牧(1966)138">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.138</ref>。マルクスは同じころに書いたメモ『[[フォイエルバッハに関するテーゼ]]』の中でもフォイエルバッハ批判を行っており、その中で「生産と関連する人間関係が歴史の基礎であり、宗教も哲学も道徳も全てその基礎から生まれた」と主張し、マルクスの最大の特徴ともいうべき[[唯物史観]]を萌芽させた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.138-139</ref>。 |

|||

さらに1847年には『{{仮リンク|哲学の貧困|de|Das Elend der Philosophie}}』を著した。これはプルードンの著作『貧困の哲学([[フランス語|仏]]:Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère)』を階級闘争の革命を目指さず、[[社会改良主義]]ですませようとしている物として批判したものである<ref name="石浜(1931)144">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.144</ref>。この中でマルクスは「プルードンは労働者の賃金とその賃金による労働で生産された生産物の価値が同じだと思っているようだが、実際には賃金の方が価値が低い。低いから労働者は生産物と同じ価値の物を手に入れられない。したがって労働者は働いて賃金を得れば得るほど貧乏になっていく。つまり賃金こそが労働者を奴隷にしている」と主張し、[[剰余価値]]理論を萌芽させた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.141-142</ref>。また「生産力が増大すると人間の生産様式は変わる。生産様式が変わると社会生活の様式も変わる。思想や社会関係もそれに合わせて変化していく。古い経済学はブルジョワ市民社会のために生まれた思想だった。そして今、共産主義が労働者階級の思想となり、市民社会を打ち倒すことになる」と唯物史観を展開して階級闘争の必然性を力説する<ref name="小牧(1966)142">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.142</ref>。そして「プルードンは、古い経済学と共産主義を両方批判し、貧困な弁証法哲学で統合しようとする[[小ブルジョア]]に過ぎない」と結論している<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.142-143</ref>。 |

|||

1847年末にはドイツ労働者協会の席上で労働者向けの講演を行ったが、これが1849年に『新ライン新聞』上で『{{仮リンク|賃金労働と資本|de|Lohnarbeit und Kapital}}』としてまとめられるものである。その中で剰余価値理論(この段階ではまだ剰余価値という言葉を使用していないが)をより後の『資本論』に近い状態に発展させた。「賃金とは労働力という商品の価格である。本来労働は、人間自身の生命の活動であり、自己実現なのだが、労働者は他に売るものがないので生きるためにその力を売ってしまった。したがって彼の生命力の発現の労働も、その成果である生産物も彼の物ではなくなっている(労働・生産物からの疎外)。」<ref name="小牧(1966)144">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.144</ref>、「商品の価格は、その生産費、つまり労働時間によってきまる。労働力という商品の価格(賃金)も同様である。労働力の生産費、つまり生活費で決まる」<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.145-146</ref>、「資本家は労働力を購入して、そしてその購入費以上に労働をさせて労働力を搾取することで資本を増やす。資本が増大すればブルジョワの労働者への支配力も増す。賃金労働者は永久に資本に隷従することになる。」といった主旨のことを述べている<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.146-147</ref>。 |

|||

==== 共産主義者同盟の結成と『共産党宣言』 ==== |

|||

[[File:Communist-manifesto.png|180px|thumb|[[共産主義者同盟]]の綱領として書かれた革命実践の小冊子『[[共産党宣言]]』]] |

|||

パリ時代のマルクスは革命活動への参加に慎重姿勢を崩さなかったが、唯物史観から「プロレタリア革命の必然性」を確信するようになった今、マルクスに革命を恐れる理由はなかった。「現在の問題は実践、つまり革命である」と語るようになった<ref name="小牧(1966)153">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.153</ref>。 |

|||

1846年2月にはエンゲルス、ヘス、義弟{{仮リンク|エドガー・フォン・ヴェストファーレン|de|Edgar von Westphalen}}、[[フェルディナント・フライリヒラート]]、{{仮リンク|ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー|de|Joseph Weydemeyer}}、[[ヴィルヘルム・ヴァイトリング]]、{{仮リンク|ヘルマン・クリーゲ|de|Hermann Kriege}}、{{仮リンク|エルンスト・ドロンケ|de|Ernst Dronke (Schriftsteller)}}らとともにロンドンのドイツ人共産主義者の秘密結社「[[正義者同盟]]」との連絡組織として「共産主義通信委員会」をブリュッセルに創設している<ref name="石浜(1931)146">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.146</ref><ref name="小牧(1966)154">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.154</ref><ref name="ウィーン(2002)127">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.127</ref>。しかしマルクスの組織運営は独裁的だった。20世紀の多くの共産党独裁国家と同じくマルクスは疑わしき路線を取ろうとした同志を容赦なく粛清した。創設から早々にヴァイトリングとクリーゲを批判して除名し、ついでヘスも辞任に追い込んだ。そのためマルクスは瞬く間に「民主派の独裁者」の悪名をとるようになり、新たな参加者を募ることが困難となった<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.127-131</ref>。焦ったマルクスは高名なプルードンに参加を要請したが、プルードンからも「不寛容な指導者になってはいけない。もはや議論の余地はないというような態度もいけない。そうした態度を改めるなら貴方の組織に参加しましょう」と諌めの手紙を送られた。激昂しやすいマルクスがこの手の批判を甘受できるわけはなく、この数カ月後にマルクスは上記の『哲学の貧困』でプルードン批判を開始する<ref name="ウィーン(2002)132">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.132</ref>。 |

|||

新たな参加者が現れず、停滞気味の中の[[1847年]]1月、ロンドン正義者同盟の{{仮リンク|マクシミリアン・ヨーゼフ・モル|de|Maximilien Joseph Moll}}がマルクスのもとを訪れ、マルクスの定めた綱領の下で両組織を合同させることを提案した。マルクスは渡りに船とこれを許可した。こうして6月のロンドンでの大会(マルクスは路銀が用意できず、エンゲルスが代わりに出席)で共産主義通信委員会は正義者同盟と合同し、国際秘密結社「[[共産主義者同盟]]」を結成することを正式に決議した<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.146-150</ref><ref name="小牧(1966)155">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.155</ref>。またマルクスの希望でプルードン、ヴァイトリング、クリーゲの三名を「共産主義の敵」とする決議も出された<ref name="ウィーン(2002)138">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.138</ref>。 |

|||

合同によりマルクスは共産主義者同盟ブリュッセル支部長という立場になった<ref name="ウィーン(2002)138">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.138</ref>。11月にロンドンで開催された第二回大会に出席し、同大会から綱領作成を一任されたマルクスは1848年の2月革命直前までに小冊子『[[共産党宣言]]』を完成させた<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.153-154</ref><ref name="小牧(1966)156">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.156</ref>。一応エンゲルスとの共著となっているが、ほとんどマルクスが一人で書いたものだった<ref name="ウィーン(2002)145">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.145</ref>。 |

|||

この『共産党宣言』は「一匹の妖怪がヨーロッパを徘徊している。共産主義という名の妖怪が」という衝撃的な序文で始まる。ついで第一章冒頭で「これまでに存在したすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」と定義し、第一章と第二章でプロレタリアが共産主義革命でブルジョワを打倒することは歴史的必然であると説く<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.157-162</ref><ref name="石浜(1931)155">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.155</ref>。さらに第三章では「似非社会主義・共産主義」に激しい攻撃を加える{{#tag:ref|たとえば貴族や聖職者がブルジョワへの復讐で提唱する「封建主義的社会主義・キリスト教的社会主義」、ブルジョワの一部が自分の支配権を延命させるべく主張する「ブルジョワ社会主義」、大工業化で零落した小ブルジョワによる[[ギルド]]的な「小ブルジョワ社会主義」、哲学者が思弁的哲学の中だけで作っている「真正社会主義」、プロレタリアート革命なしで階級対立と搾取の無い世界を実現できるかのように語る「空想的社会主義」などである<ref name="石浜(1931)155"/><ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.163-165</ref>。|group=注釈}}。そして最終章の第四章で具体的な革命の行動指針を定めているが、その中でマルクスは、封建主義的なドイツにおいては、ブルジョワが封建主義を打倒するブルジョワ革命を目指す限りはブルジョワに協力するが、その場合もブルジョワへの対立意識を失わず、封建主義体制を転覆させることに成功したら、ただちにブルジョワを打倒するプロレタリア革命を開始するとしている<ref name="小牧(1966)166">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.166</ref>。そして最後は以下の有名な言葉で締めくくった。 |

|||

{{Quotation|共産主義者はこれまでの全ての社会秩序を暴力的に転覆することによってのみ自己の目的が達成されることを公然と宣言する。支配階級よ、共産主義革命の前に恐れおののくがいい。プロレタリアは革命において鎖以外に失う物をもたない。彼らが獲得する物は全世界である。万国のプロレタリアよ、団結せよ<ref name="カー(1956)79">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.79</ref>。}} |

|||

=== 1848年革命をめぐって === |

|||

[[File:Revolutions of 1848 in Europe (pasopt eng).svg|280px|thumb|[[1848年革命]]のヨーロッパ。]] |

|||

1847年の恐慌による失業者の増大でかねてから不穏な空気が漂っていたフランス王都[[パリ]]で[[1848年]]2月22日に暴動が発生し、24日に[[フランス王]][[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]が王位を追われて[[フランス第二共和政|共和政]]政府が樹立される事件が発生した(2月革命)<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.158-160</ref><ref name="小牧(1966)168">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.168</ref>{{#tag:ref|ルイ・フィリップ王は1830年の[[フランス7月革命|7月革命]]で[[復古王政]]が打倒された後、ブルジョワに支えられて王位に就き、多くの自由主義改革を行った人物である。しかしその治世中、労働者階級が台頭するようになり、労働運動が激化した。1839年に社会主義者[[ルイ・オーギュスト・ブランキ]]の一揆が発生したことがきっかけで保守化を強め、ギゾーを中心とした専制政治を行うようになった<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.157-158</ref>。1847年の恐慌で失業者数が増大、社会的混乱が増して革命前夜の空気が漂い始めた。そして1848年2月22日、パリで選挙法改正運動が政府に弾圧されたのがきっかけで暴動が発生<ref name="小牧(1966)168">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.168</ref>。23日にはギゾーが首相を辞し、24日にはルイ・フィリップ王は国外へ逃れる事態となったのである<ref name="石浜(1931)160">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.160</ref><ref name="ウィーン(2002)151">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.151</ref>。|group=注釈}}。この2月革命の影響は他のヨーロッパ諸国にも急速に波及した。全ヨーロッパで自由主義・民主主義・社会主義・共産主義・[[ナショナリズム]]・民族統一運動など「進歩思想」が燃え上がった。これを[[1848年革命]]と呼ぶ。 |

|||

{{仮リンク|ドイツ連邦議会 (ドイツ連邦)|label=ドイツ連邦議会|de|Bundestag (Deutscher Bund)}}議長国である[[オーストリア帝国]]の帝都[[ウィーン]]では3月13日に学生や市民らの運動により宰相[[クレメンス・フォン・メッテルニヒ]]が辞職してイギリスに亡命することを余儀なくされ、皇帝[[フェルディナント1世 (オーストリア皇帝)|フェルディナント1世]]も一時ウィーンを離れる事態となった。オーストリア支配下の[[ハンガリー]]や[[ボヘミア]]、北イタリアでは民族運動が激化。イタリア諸国の[[イタリア統一運動]]も刺激された<ref name="石浜(1931)162">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.162</ref>。プロイセン王都ベルリンでも3月18日に市民が蜂起し、翌19日には国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が国王軍をベルリン市内から退去させ、自ら市民軍の管理下に入り、自由主義内閣の組閣、憲法の制定、{{仮リンク|プロイセン国民議会|de|Preußische Nationalversammlung}}の創設、[[ドイツ統一]]運動に承諾を与えることなどを承諾した<ref name="石浜(1931)163">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.163</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)257-258">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.257-258</ref>。他のドイツ諸邦でも次々と同じような蜂起が発生した<ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.162-163</ref>。そして自由都市[[フランクフルト・アム・マイン]]にドイツ統一憲法を制定するためのドイツ国民議会([[フランクフルト国民議会]])が設置されるに至った<ref name="小牧(1966)169">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.169</ref>。こうしたドイツにおける1848年革命は「3月革命」と呼ばれる。 |

|||

==== ベルギー警察に逮捕される ==== |

|||

マルクスは、2月革命後にフランス臨時政府のメンバーとなっていた{{仮リンク|フェルディナン・フロコン|fr|Ferdinand Flocon}}から「ギゾーの命令は無効になったからパリに戻ってこい」という誘いを受けた<ref name="石浜(1931)166">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.166</ref><ref name="カー(1956)83">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.83</ref><ref name="メーリング(1974,1)266">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.266</ref>。マルクスはこれ幸いと早速パリに向かう準備を開始した<ref name="ウィーン(2002)153">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.153</ref><ref name="カー(1956)83">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.83</ref>。 |

|||

その準備中の3月3日、革命の波及を恐れていたベルギー王[[レオポルド1世 (ベルギー王)|レオポルド1世]]からの「24時間以内にベルギー国内から退去し、二度とベルギーに戻るな」という勅命がマルクスのもとに届けられた<ref name="ウィーン(2002)152">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.152</ref>。いわれるまでもなくベルギーを退去する予定のマルクスだったが、3月4日に入った午前1時、ベルギー警察が寝所にやってきて逮捕された<ref name="小牧(1966)170">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.170</ref>。町役場の留置場に入れられたが、「訳の分からないことを口走る狂人」と同じ監房に入れられ、一晩中その「狂人」の暴力に怯えながら過ごす羽目になったという<ref name="ウィーン(2002)153">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.153</ref>。同日早朝、マルクスとの面会に訪れた妻イェニーも身分証を所持していないとの理由で「放浪罪」容疑で逮捕された<ref name="ウィーン(2002)154">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.154</ref>。 |

|||

マルクス夫妻の逮捕についてベルギー警察の「無法」を批判する声もあるが<ref name="石浜(1931)166">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.166</ref><ref name="小牧(1966)170">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.170</ref>、妻イェニーは「ブリュッセルのドイツ人労働者は武装することを決めていました。そのため短剣やピストルをかき集めていました。カールはちょうど遺産を受け取った頃だったので、喜んでその金を武器購入費として提供しました。(ベルギー)政府はそれを謀議・犯罪計画と見たのでしょう。」とマルクスの危険分子っぷりを立証するかのような証言を残している<ref name="ウィーン(2002)154">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.154</ref>。 |

|||

3月4日午後3時にマルクスとイェニーは釈放され、警察官の監視のもとで慌ただしくフランスへ向けて出国することになった。その道中の列車内は革命伝染阻止のために出動したベルギー軍人で溢れかえっていたという。列車はフランス北部の町[[ヴァランシエンヌ]]で停まり、マルクス一家はそこから[[乗合馬車]]でパリに向かった<ref name="ウィーン(2002)154">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.154</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 共産主義者同盟をパリに移す ==== |

|||

[[File:PontdArcole1848 v2.jpg|250px|thumb|1848年の[[パリ]]]] |

|||

3月5日にパリに到着したマルクスは翌6日にも共産主義者同盟の中央委員会をパリに創設した。議長にはマルクスが就任し、エンゲルス、[[カール・シャッパー]]、モル、ヴォルフ、ドロンケらが書記・委員を務めた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.170-171</ref><ref name="メーリング(1974,1)267">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.267</ref>。議長マルクスはメンバーに赤いリボンを付けることを義務付けて組織の団結力を高めたが、共産主義者同盟は秘密結社であるから、この名前で活動するわけにもいかず、表向きの組織として「ドイツ労働者クラブ」も結成した<ref name="ウィーン(2002)155">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.155</ref>。 |

|||

3月21日にはエンゲルスとともに17カ条から成る『ドイツにおける共産党の要求』を発表した。ブルジョワとの連携を意識して『共産党宣言』よりも若干マイルドな内容になっている<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.156-157</ref>{{#tag:ref|たとえば『共産党宣言』では「あらゆる相続権の廃止」「全ての土地の国有化」となっていたのを、『ドイツにおける共産党の要求』では「相続権の縮小」「封建主義的領地の国有化」としている。また国立銀行の創設の要求について「国立銀行が貨幣を硬貨と交換するようになれば、万国の両替手数料は安くなり、外国貿易に金銀が使用可能となる」とブルジョワ目線で説明を付けている<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.156-157</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

マルクスは革命のためにはまずプロパガンダと扇動が重要と考えていた<ref name="ウィーン(2002)156">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.156</ref>。しかし在パリ・ドイツ人労働者には即時行動したがる者が多く、[[ゲオルク・ヘルヴェーク]]と{{仮リンク|アデルベルト・フォン・ボルンシュテット|de|Adelbert von Bornstedt}}の「パリでドイツ人労働者軍団を組織してドイツへ進軍する」という夢想的計画が人気を集めていた。フランス臨時政府も物騒な外国人労働者たちをまとめて追い出すチャンスと見てこの計画を積極的に支援した。一方マルクスは「馬鹿げた計画はかえってドイツ革命を阻害する。在パリ・ドイツ人労働者をみすみす反動政府に引き渡しに行くようなものだ」としてこの計画に強く反対した<ref name="石浜(1931)169">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.169</ref><ref name="ウィーン(2002)156">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.156</ref><ref name="メーリング(1974,1)266">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.266</ref>。ヘルヴェークとボルンシュテットが「黒赤金同盟」を結成すると、マルクスはこれを自分の共産主義者同盟に対抗するものと看做し、ボルンシュテットを共産主義者同盟から除名した(ヘルヴェークはもともと共産主義者同盟のメンバーではなかった)<ref name="カー(1956)84">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.84</ref>。結局この二人は4月1日から数百人のドイツ人労働者軍団を率いてドイツ国境を越えて進軍するも、バーデン軍の反撃を受けてあっというまに叩き潰されてしまった<ref name="石浜(1931)169">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.169</ref><ref name="ウィーン(2002)156">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.156</ref><ref name="カー(1956)86">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.86</ref>。 |

|||

マルクスはこういう国外で労働者軍団を編成してドイツへ攻め込むというような冒険的計画には反対だったが、革命扇動工作員を個別にドイツ各地に送り込み、その地の革命を煽動させることには熱心だった<ref name="石浜(1931)171">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.171</ref>。マルクスの指示のもと、3月下旬から4月上旬にかけて共産主義者同盟のメンバーが次々とドイツ各地に工作員として送りこまれた<ref name="ウィーン(2002)157">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.157</ref>。フロコンの協力も得て最終的には300人から400人を送りこむことに成功した<ref name="石浜(1931)171">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.171</ref>。エンゲルスは父や父の友人の資本家から革命資金を募ろうと[[ヴッパータール]]に向かった<ref name="ウィーン(2002)158">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.158</ref>。 |

|||

==== ケルン移住と『新ライン新聞』発行 ==== |

|||

[[File:Neue Rheinische Zeitung N.jpg|180px|thumb|『[[新ライン新聞]]』1848年6月19日号]] |

|||

マルクスとその家族は4月上旬にプロイセン領ライン地方[[ケルン]]に入った<ref name="ウィーン(2002)158">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.158</ref>。 |

|||

革命扇動を行うための新たな新聞の発行準備を開始したが、苦労したのは出資者を募ることだった。ヴッパータールへ資金集めにいったエンゲルスはほとんど成果を上げられずに戻ってきた<ref name="石浜(1931)173">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.173</ref><ref name="メーリング(1974,1)268">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.268</ref>。結局マルクス自らが駆け回って4月中旬までには自由主義ブルジョワの出資者を複数見つけることができた<ref name="石浜(1931)173">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.173</ref><ref name="カー(1956)86">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.86</ref>。 |

|||

新たな新聞の名前は『[[新ライン新聞]]』と決まった。創刊予定日は当初7月1日に定められていたが、封建勢力の反転攻勢を阻止するためには一刻の猶予も許されないと焦っていたマルクスは、創刊日を6月1日に早めさせた<ref name="ウィーン(2002)159">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.159</ref><ref name="カー(1956)86">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.86</ref>。 |

|||

同紙はマルクスを編集長として、エンゲルスやシャッパー、ドロンケ、フライリヒラート、ヴォルフなどが編集員として参加した<ref name="石浜(1931)173">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.173</ref><ref name="ウィーン(2002)159">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.159</ref>。しかしマルクスは同紙の運営も独裁的に行い、{{仮リンク|ステファン・ボルン|de|Stephan Born}}からは「どんなに暴君に忠実に仕える臣下であってもマルクスの無秩序な専制にはついていかれないだろう」と評された。マルクスの独裁ぶりは親友のエンゲルスからさえも指摘された<ref name="ウィーン(2002)159">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.159</ref>{{#tag:ref|マルクスの独裁ぶりを象徴するのがケルン労働者協会会長で共産主義者同盟にも所属していた{{仮リンク|アンドレアス・ゴットシャルク|de|Andreas Gottschalk}}をつまらないことで激しく糾弾したことだった。ゴットシャルクはこれにうんざりして共産主義者同盟から離脱してしまった。マルクスのゴットシャルク批判は方針の相違では説明を付け難い。マルクスはゴットシャルクのフランクフルト国民議会不参加方針を指して「ブルジョワとプロレタリアの連携を危うくする左翼党派主義者」と批判したが、マルクス自身もフランクフルト国民議会を「無駄なおしゃべりばかり」と批判していた。またマルクスは「ゴットシャルクは共和主義者ではなく立憲君主主義者」とも批判しているが、マルクス自身も「我々はいきなり一体不可分のドイツ共和国を誕生させられるなどというユートピア思想に陥るつもりはない」という方針を述べていた<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.161-162</ref>。ゴットシャルクは貧しい人々への医療活動で名の知れた医師であり、マルクスなどよりはるかに多くの貧民から愛されていた(マルクスの『新ライン新聞』の発行部数は最終的にも6000部といったところだったが、ゴットシャルクのケルン労働者協会は8000人も参加者がいた)。これにマルクスが嫉妬していたものと思われる<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.161-162</ref>。|group=注釈}}。 |

|||

同紙は「共産主義の機関紙」ではなく「民主主義の機関紙」と銘打っていたが、これは出資者への配慮、また封建主義打倒まではブルジョワ自由主義と連携しなければいけないという『共産党宣言』で示した方針に基づく偽装だった<ref name="小牧(1966)172">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.172</ref><ref name="カー(1956)87">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.87</ref><ref name="石浜(1931)174">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.174</ref>。プロレタリア革命の「前段階」たるブルジョワ革命を叱咤激励しながら、ドイツ統一運動も支援し、フランクフルト国民議会にも参加していく方針を示した。また「大問題・大事件が発生して全住民を闘争に駆り立てられる状況になった時のみ蜂起は成功する」として時を得ないで即時蜂起を訴える意見を退けた<ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.172-173</ref>。外交面ではポーランド人やイタリア人、ハンガリー人の民族運動を支持した。また「革命と民族主義を蹂躙する反動の本拠地ロシアと戦争することが(民族主義を蹂躙してきた)ドイツの贖罪であり、ドイツの専制君主どもを倒す道でもある」としてロシアとの戦争を盛んに煽った<ref name="メーリング(1974,1)275-276">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.275-276</ref>。 |

|||

==== 革命の衰退 ==== |

|||

[[File:Meissonier Barricade.jpg|180px|thumb|パリの[[6月蜂起]]でフランス軍に殲滅された蜂起労働者たちの死体を描いた絵画]] |

|||

しかし革命の機運は衰えていく一方だった。「反動の本拠地」ロシアにはついに革命が波及しなかったし、[[4月10日]]にはイギリスで[[チャーティズム]]運動が抑え込まれた<ref name="エンゲルベルク(1996)279">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.279</ref>。[[6月23日]]にはフランス・パリで労働者の蜂起が発生するも([[6月蜂起]])、[[ルイ=ウジェーヌ・カヴェニャック]]将軍率いるフランス軍によって徹底的に鎮圧された<ref name="エンゲルベルク(1996)279">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.279</ref><ref name="カー(1956)86">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.86</ref>。この事件はヨーロッパ各国の保守派を勇気づけ、保守派の本格的な反転攻勢の狼煙となった<ref name="石浜(1931)174">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.174</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)278">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.278</ref>。[[ヨーゼフ・フォン・ラデツキー]][[元帥 (ドイツ)|元帥]]率いる[[オーストリア軍]]が[[ロンバルディア]](北イタリア)に出動してイタリア民族運動を鎮圧することに成功し、オーストリアはヨーロッパ保守大国の地位を取り戻した<ref name="エンゲルベルク(1996)280">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.280</ref>。プロイセンでは革命以来{{仮リンク|ルドルフ・カンプハウゼン|de|Ludolf Camphausen}}や{{仮リンク|ダーヴィト・ハンゼマン|de|David Hansemann}}の自由主義内閣が発足していたが、彼らもどんどん封建主義勢力と妥協的になっていた<ref>[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.271-272</ref>。5月から開催されていたフランクフルト国民議会も夏の間、不和と空回りした議論を続け、ドイツ統一のための有効な手を打てなかった(マルクスはこれを見て議会政治を嫌うようになる)<ref name="カー(1956)87">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.87</ref>。 |

|||

革命の破局の時が迫っていることに危機感を抱いたマルクスは、『新ライン新聞』で「ハンゼマンの内閣は曖昧な矛盾した任務を果たしていく中で、今ようやく打ち立てられようとしているブルジョワ支配と内閣が反動封建分子に出し抜かれつつあることに気づいているはずだ。このままでは遠からず内閣は反動によって潰されるだろう。ブルジョワはもっと民主主義的に行動し、全人民を同盟者にするのでなければ自分たちの支配を勝ち取ることなどできないということを自覚せよ」「ベルリン国民議会は泣き言を並べ、利口ぶってるだけで、なんの決断力もない」「ブルジョワは、最も自然な同盟者である農民を平気で裏切っている。農民の協力がなければブルジョワなど貴族の前では無力だということを知れ」とブルジョワの革命不徹底を批判した<ref>[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.272-273/290</ref>。 |

|||

マルクスの『新ライン新聞』に対する風当たりは強まっていき、[[7月7日]]には検察官侮辱の容疑でマルクスの事務所に強制捜査が入り、起訴された<ref name="ウィーン(2002)164">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.164</ref>。だがマルクスは立場を変えようとしなかったので、[[9月25日]]にケルンに戒厳令が発せられた際に軍司令官から新聞発行停止命令を受けた。シャッパーやベッカーが逮捕され、エンゲルスにも逮捕状が出たが、彼は行方をくらました。新聞の出資者だったブルジョワ自由主義者もこの頃までにほとんどが逃げ出していた<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.164-166</ref>。 |

|||

10月12日に戒厳令が解除されるとマルクスはただちに『新ライン新聞』を再発行した。ブルジョワが逃げてしまったので、マルクスは将来の遺産相続分まで含めた自分の全財産を投げ打って同紙を個人所有し、何とか維持させた。 |

|||

しかし革命派の戦況はまずます絶望的になりつつあった。[[10月16日]]にオーストリア帝都ウィーンで発生した市民暴動は同月末までに[[アルフレート1世・ツー・ヴィンディシュ=グレーツ|ヴィンディシュ=グレーツ伯爵]]率いるオーストリア軍によって蹴散らされた。またこの際ウィーンに滞在中だったフランクフルト国民議会の民主派議員{{仮リンク|ローベルト・ブルム|de|Robert Blum}}が見せしめの即決裁判で処刑された<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.299-300</ref>。プロイセンでも[[11月1日]]に保守派の[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルク]]伯爵が宰相に就任し、[[11月10日]]には[[フリードリヒ・フォン・ヴランゲル]]元帥率いるプロイセン軍がベルリンを占領して市民軍を解散させ、プロイセン国民議会も停会させた<ref name="エンゲルベルク(1996)301">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.301</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 武装闘争とプロイセンからの追放 ==== |

|||

[[File:NGR RED.jpg|180px|thumb|1849年5月18日に赤刷りで出した『新ライン新聞』最終号]] |

|||

プロイセン国民議会は停会する直前に納税拒否を決議した<ref name="エンゲルベルク(1996)303">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.303</ref><ref name="石浜(1931)179">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.179</ref>。マルクスはこの納税拒否の決議を暴力的に推進しようと、11月18日に「民主主義派ライン委員会」の決議として「強制的徴税はいかなる手段を用いてでも阻止せねばならず、(徴税に来る)敵を撃退するために武装組織を編成せよ」という宣言を出した<ref name="ウィーン(2002)173">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.173</ref><ref name="メーリング(1974,1)305">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.305</ref><ref>[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.179-180</ref>。 |

|||

[[フェルディナント・ラッサール]]が[[デュッセルドルフ]]でこれに呼応するも、彼は[[11月22日]]に反逆容疑で逮捕された<ref name="メーリング(1974,1)306">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.306</ref>。マルクスも反逆を煽動した容疑で起訴され、[[1849年]][[2月8日]]に[[陪審制]]の裁判にかけられた<ref name="メーリング(1974,1)306">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.306</ref>。マルクスは「暴動を示唆」したことを認めていたが、陪審員には反政府派が多かったため、「国民議会の決議を守るために武装組織の編成を呼び掛けただけであり、合憲である」として全員一致でマルクスを無罪とした<ref name="ウィーン(2002)173">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.173</ref>。 |

|||

この無罪判決のおかげで『新ライン新聞』はその後もしばらく活動できたが、軍からの警戒は強まった。[[3月2日]]には軍人がマルクスの事務所にやってきて[[サーベル]]をガチャつかせて脅迫してきたが、マルクスは拳銃をチラつかせて追い払った。エンゲルスは後年に「8000人のプロイセン軍が駐屯するケルンで『新ライン新聞』を発行できたことをよく驚かれたものだが、これは『新ライン新聞』の事務所に8丁の銃剣と250発の弾丸、[[ジャコバン派]]の赤い帽子があったためだ。強襲するのが困難な要塞と思われていたのだ」と語っている<ref name="ウィーン(2002)174-175">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.174-175</ref>。 |

|||

5月にフランクフルト国民議会の決議した[[パウロ教会憲法|ドイツ帝国憲法]]とドイツ帝冠をプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が拒否したことで、ドイツ中の革命派が再び蜂起した。とりわけバーデン大公国とバイエルン王国領[[プファルツ]]地方で発生した武装蜂起は拡大した。亡命を余儀なくされたバーデン大公はプロイセン軍に鎮圧を要請し、これを受けてプロイセン[[皇太弟]][[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム]](後のプロイセン王・ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世)率いるプロイセン軍が出動した<ref name="石浜(1931)182">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.182</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)320">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.320</ref>。 |

|||

革命の機運が戻ってきたと見たマルクスは『新ライン新聞』で各地の武装蜂起を嬉々として報じた<ref name="ウィーン(2002)175">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.175</ref>。これがきっかけで5月16日にプロイセン当局より『新ライン新聞』のメンバーに対して国外追放処分が下され、同紙は廃刊を余儀なくされた。マルクスは5月18日の『新ライン新聞』最終号を挑戦的な[[赤]]刷りで出版し、「我々の最後の言葉はどこでも常に労働者階級の解放である!」と締めくくった<ref name="ウィーン(2002)175">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.175</ref><ref>[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.174-175</ref><ref name="メーリング(1974,1)317">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.317</ref>。マルクスは全ての印刷機や家具を売り払って『新ライン新聞』の負債の清算を行ったが、それによって一文無しとなった<ref name="ウィーン(2002)175">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.175</ref><ref name="メーリング(1974,1)317"/>。 |

|||

パリ亡命を決意したマルクスは、エンゲルスとともにバーデン・プファルツ蜂起の中心地である[[カイザースラウテルン]]に向かい、そこに作られていた臨時政府からパリで「ドイツ革命党」代表を名乗る委任状をもらった。そこからの帰途、二人はヘッセン大公国軍に逮捕されるも、まもなく[[フランクフルト・アム・マイン]]で釈放された<ref name="メーリング(1974,1)318">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.318</ref>。マルクスはそのままパリへ亡命したが、エンゲルスは逃亡を嫌がり、バーデンの革命軍に入隊し、武装闘争に身を投じた<ref name="メーリング(1974,1)318">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.318</ref><ref name="小牧(1966)176">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.176</ref><ref name="ウィーン(2002)176">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.176</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== フランスを経てイギリスへ ==== |

|||

6月初旬に「プファルツ革命政府の外交官」と称して偽造パスポートでフランスに入国。パリの{{仮リンク|リール通り|fr|Rue de Lille}}に居住し、「ランボス」という偽名で文無しの潜伏生活を開始した<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.176-177</ref>。ラッサールやフライリヒラートから金の無心をして生計を立てた<ref name="メーリング(1974,1)319">[[#メーリング(1974,1)|メーリング(1974) 1巻]] p.319</ref>。 |

|||

この頃のフランスはナポレオンの甥にあたるルイ・ナポレオン・ボナパルト(後のフランス皇帝[[ナポレオン3世]])が大統領を務めていた<ref>[[#鹿島(2004)|鹿島(2004)]] p.63-68</ref>。ルイ・ボナパルトはカトリック保守の{{仮リンク|秩序党|fr|Parti de l'Ordre (1848)}}の支持を得て、教皇のローマ帰還を支援すべく、対[[ローマ共和国 (19世紀)|ローマ共和国]]戦争を遂行していたが、左翼勢力がこれに反発し、[[6月13日]]に蜂起が発生した。しかしこの蜂起はフランス軍によって徹底的に鎮圧され、フランスの左翼勢力は壊滅的な打撃を受けた(6月事件)<ref name="鹿島(2004)79">[[#鹿島(2004)|鹿島(2004)]] p.79</ref><ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.176-177</ref>。 |

|||

この事件の影響でフランス警察の外国人監視が強まり、偽名で生活していたマルクスも8月16日にパリ行政長官から[[モルビアン県]]へ退去するよう命令を受けた。マルクス一家は命令通りにモルビアンへ移住したが、ここは{{仮リンク|ポンティノ湿地|fr|Marais pontins}}の影響で[[マラリア]]が流行していた。このままでは自分も家族も病死すると確信したマルクスは、「フランス政府による陰険な暗殺計画」から逃れるため、フランスからも出国する覚悟を固めた<ref name="ウィーン(2002)177">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.177</ref>。 |

|||

ドイツ諸国やベルギーには戻れないし、スイスからも入国を拒否されていたマルクスを受け入れてくれる国は[[イギリス]]以外にはなかった<ref name="ウィーン(2002)177">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.177</ref>。 |

|||

=== ロンドン在住時代 === |

|||

==== ディーン通りで赤貧生活 ==== |

|||

[[File:Commemorative plaque "Karl Marx (1818-1883) lived here 1851-56". Dean Street 28, London.jpg|180px|thumb|マルクスが暮らしていた{{仮リンク|ディーン通り|en|Dean Street}}28番地の住居。マルクスの[[ブルー・プラーク]]が入っている。]] |

|||

ラッサールら友人からの資金援助でイギリスへの路銀を手に入れると<ref name="バーリン(1974)190">[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.190</ref>、1849年8月27日に「シャルル・マルクス博士」という偽名で船に乗り、イギリスに入国した<ref>[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.177-179</ref>。この国がマルクスの終生の地となるが、入国した時には一時的な避難場所のつもりだったという<ref name="バーリン(1974)191">[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.191</ref>。 |

|||

イギリスに到着したマルクスは早速[[ロンドン]]で住居探しを始めたが、マルクスは金銭感覚がずぼらで、かつ見栄っ張りなところがあったので、家賃を払える当てもないのに{{仮リンク|キャンバーウェル|de|Camberwell}}にある家具付きの立派な家を借りてしまった。もちろん家賃を払えるわけがなく、1850年4月にも家は差し押さえられてしまった<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.121-122</ref>。 |

|||

これによりマルクス一家は貧困外国人居住区だった[[ソーホー (ロンドン)|ソーホー]]・{{仮リンク|ディーン通り|en|Dean Street}}28番地の二部屋を賃借りしての生活を余儀なくされた<ref name="カー(1956)123">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.123</ref><ref name="石浜(1931)206">[[#石浜(1931)|石浜(1931)]] p.206</ref><ref name="ウィーン(2002)199">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.199</ref>。 |

|||

プロイセン警察がロンドンに放っていたスパイの報告書によれば「(マルクスは)ロンドンの最も安い、最も環境の悪い界隈で暮らしている。部屋は二部屋しかなく、家具はどれも壊れていてボロボロ。上品な物は何もない。」という状態だったという<ref name="バーリン(1974)205">[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.205</ref>。当時ソーホー周辺は不衛生で病が流行していたので、マルクス家の子供たちもこの時期に三人が落命した<ref name="カー(1956)127">[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.127</ref>。その葬儀費用さえマルクスには捻出することができなかった<ref name="小牧(1966)180">[[#小牧(1966)|小牧(1966)]] p.180</ref><ref name="ウィーン(2002)212">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.212</ref>。 |

|||

それでもマルクスは定職に就こうとせず、毎日のように[[大英博物館]]図書館に行き、そこで朝9時から夜7時までひたすら勉強していた<ref name="バーリン(1974)206">[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.206</ref>。のみならず勉強のための秘書としてヴィルヘルム・ピーパーという文献学者を雇い続けた。妻イェニーはこのピーパーを嫌っており、お金の節約のためにも秘書は自分がやるとマルクスに訴えていたのだが、マルクスは聞き入れなかった<ref name="ウィーン(2002)215">[[#ウィーン(2002)|ウィーン(2002)]] p.215</ref>。 |

|||

生計はエンゲルスからの定期的な仕送り{{#tag:ref|エンゲルスはロンドンに来た後、ロンドンの新聞社に務めることを夢見ていたが、その夢は叶わず、他の自活の手段も見つけられなかったので父親と和解し、1850年12月からマンチェスターにある父の共同所有する会社で勤務するようになった<ref name="バーリン(1974)204">[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.204</ref>。とはいえこの頃エンゲルスの給料も年100ポンドを超えることはなかったと見られており、また父の代わりにマンチェスターの大世帯をやり繰りしなければならなかったのでマルクスにやれる金にも限度があった<ref>[[#バーリン(1974)|バーリン(1974)]] p.206-207</ref>。|group=注釈}}、また他の友人(ラッサールやフライリヒラート、リープクネヒトなど)から不定期に金の無心、金融業者から借金、質屋通い、後述する[[アメリカ]]の新聞への寄稿でなんとか保った。没交渉の母親からさえ金の無心をしている(母とはずっと疎遠にしていたので励ましの手紙以外には何も送ってもらえなかったようだが)<ref>[[#カー(1956)|カー(1956)]] p.123/128</ref>。 |