「フィリッポ・ブルネレスキ」の版間の差分

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:Brunelleschi.jpg|thumb|200px|ブルネレスキ像]] |

|||

{{参照方法|date=2012年12月}} |

|||

'''フィリッポ・ブルネッレスキ'''('''Filippo Brunelleschi''', [[1377年]] - [[1446年]][[4月15日]] )は、[[イタリア]]の金細工師、[[彫刻家]]、そして[[ルネサンス]]最初の[[建築家]]である。本名は'''フィリッポ・ディ・セル・ブルネッレスコ'''(Filippo di ser Brunellesco=ブルネッレスコ氏のフィリッポ)、ないしはフィリッポ・ディ・セル・ブルネッレスコ・デ・ラーピである<ref>マネッティ(浅井、1989)p61。</ref>が、専らその短縮形であるフィリッポ・ブルネッレスキの名で呼ばれる。主に[[フィレンツェ]]で活動を行った。 |

|||

[[Image:Brunelleschi.jpg|thumb|200px|ブルネレスキ像]] |

|||

'''フィリッポ・ブルネレスキ'''('''Filippo Brunelleschi''', [[1377年]] - [[1446年]][[4月15日]] )は、[[イタリア]]の[[金細工]]師、[[彫刻家]]、そして[[ルネサンス]]最初の[[建築家]]である。[[フィレンツェ]]および[[ローマ]]を中心に活動した。 |

|||

彼は冗談や悪ふざけで他者をからかうことを楽しんだが、発想は鋭く、聡明で機智に富んだ。彫刻家としては[[ロレンツォ・ギベルティ]]に遅れをとったが、[[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂]]の[[ドーム|クーポラ]]建設によって絶大なる賞賛を得た。 |

彼は冗談や悪ふざけで他者をからかうことを楽しんだが{{#tag:ref|木工職人であるマネット・アンマナティーニ(通称、エル・グラッソ)を、計略を駆使して自分がマネットではなく、マッテオという別人になったと信じ込ませた<ref>マネッティ(浅井、1989)グラッソ物語。</ref>。1409年の話とされる<ref>マネッティ(浅井、1989)p91。</ref>|group="†"}}、発想は鋭く、聡明で機智に富んだ<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p114。</ref>。彫刻家としては[[ロレンツォ・ギベルティ]]に遅れをとったが、[[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂|サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂]]の[[ドーム|クーポラ]]建設によって絶大なる賞賛を得た。 [[遠近法]]の発明や[[オーダー]]の発見も、彼のものとされる。 |

||

==生涯== |

==生涯== |

||

===幼少期から青年期=== |

|||

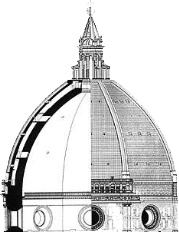

[[Image:Filippo_Brunelleschi,_cutaway_of_the_Dome_of_Florence_Cathedral_(Santa_Maria_del_Fiore).JPG|thumb|200px|left|大聖堂の天蓋製図]] |

|||

ブルネッレスキは、フィレンツェの[[公証人]]の子として[[1377年]]に生まれた<ref>マネッティ(浅井、1989)p61。</ref>。幼少期から読み書きと算術のほかに[[ラテン語]]を学んでいたが{{#tag:ref|ラテン語の教育に力点が置かれはじめるのは1400年以降で、レオン・バッティスタ・アルベルティが[[1435年]]に記した『家族論』では教育の基礎とされているが、ブルネッレスキの幼少期にはラテン語を学ぶ者は少なく、医者、公証人、聖職者などになる者に限られていた<ref>ブラッカー(森田・松本、2011) pp294-295。</ref>。|group="†"}}、家業は継がず、 [[1398年]]12月18日には絹織物業組合(Arte della Seeta)に金細工師として登録されている<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p355。</ref>。[[1400年]]頃までルナルド・ディ・マッテオ・ドゥッチ・ダ・ピストーイアの工房で働いており、[[ピストイア|ピストーイア]]のサン・ヤーコポ大聖堂の祭壇の半身像、[[預言者]][[エレミヤ]]と[[イザヤ]]などを作成したとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003)p107。</ref>{{#tag:ref|その他、聖[[アウグスティヌス]]ないし聖[[アンブロジウス]]、および福音記者聖[[ルカ]]などを作成したとされるが、マネッティは彫像の委託を受けたとしているものの、その作品は挙げておらず<ref>マネッティ(浅井、1989)p68。</ref>、ブルネッレスキの作成したものであるかどうかは確定されていない。|group="†"}}。 |

|||

[[アントニオ・マネッティ]]の著書と言われる『フィリッポ・ディ・セル・ブルネレスコの生涯』によれば、彼は、フィレンツェの[[公証人]]ブルネッレスコ・ディ・リッポ・ディ・トゥーラの子として[[1377年]]に生まれたが、家業は継がず、金細工師、彫刻家としての修行を積み、[[1404年]]に絹織物業組合に登録された。 |

|||

<gallery> |

|||

その後、[[ピストイア]]に移り、[[1400年]]頃と推定されるサント・ヤコポ教会祭壇の予言者の半身像、および教父像を作成した。[[1402年]]、フィレンツェに戻った彼は、洗礼堂の第二青銅扉のための作成競技に参加したが、審美的な観点からギベルティとの共同製作を拒否した。[[1409年]]には、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(フィレンツェ大聖堂)の造営工事に参加し、[[1415年]]には[[ドナテッロ]]と共に聖堂内部の彫刻の試作を完成させた。また、これらの活動の傍ら、数学者[[パオロ・ダル・ポッツォ・トスカネッリ]]から[[幾何学]]を学び、視覚の問題についての関心も持ちはじめた。 |

|||

ファイル:Brunelleschi, sacrificio di Isacco.JPG|ブルネッレスキ作『イサクの燔祭』 |

|||

ファイル:Ghiberticompetition.jpg|ロレンツォ・ギベルティ作の『イサクの燔祭』 |

|||

ファイル: Installazione florens 2012 crocifisso brunelleschi 02.JPG|ブルネッレスキ作『磔刑像』サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂ゴンディ家礼拝堂 |

|||

ファイル: Installazione florens 2012 crocifisso donatello 01.JPG|ドナテッロ作『磔刑像』サンタ・クローチェ聖堂バルディ・ディ・ヴェルニオ礼拝堂 |

|||

</gallery> |

|||

[[1401年]]、フィレンツェに戻った彼は、輸入繊維商組合(Arte della Calimala)が主催するサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二青銅扉(北側扉)のための作成競技に参加する<ref>マネッティ(浅井、1989)p76。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p110。</ref>。課題は「[[イサクの燔祭]]」で、ブルネッレスキのほか7人の芸術家が参加したが、最終選考に残ったのは、ブルネッレスキと[[ロレンツォ・ギベルティ]]の作品であった。ヴァザーリの記述によれば、ブルネッレスキはギベルティの作品が最も優れていることを認め、彼を当選させるよう選考委員を説得したが、選考委員はブルネッレスキの技術も高く評価し、共同で作業にあたるよう要請したとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p111。</ref>。一方、マネッティは、選考委員はブルネッレスキとギベルティの作品の優劣を決定することができず、両者に共同で作業にあたるよう要請したとしている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp77-81。</ref>。いずれにしても、この二人の作品だけが、現在もフィレンツェの[[バルジェロ美術館]]に現存しているため、選考員も甲乙を判断しかねたであろうことは想像に難くない。結局、ブルネッレスキが共同での作成を辞退したため、扉の制作はギベルティが請け負うことになった。 |

|||

時期ははっきりしないが、[[1420年]]までに、ブルネレスキは[[彫刻]]の技法と感性を獲得するため何度かローマを訪れている。そこで次第に[[ローマ建築]]に感化されるようになり、建築家としての仕事を請け負うことになった。1415年のピサのポンテ・ア・マーレの修理や[[1417年]]のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のドームに対する勧告など、建築家としての最初の仕事は主として技術的な事案に関することである。 |

|||

[[1404年]]7月2日に、絹織物業組合のマエストロとして登録され<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p355。</ref>、時期は不明であるが、[[サンタ・マリア・ノヴェッラ教会|サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂]]において木彫りの等身大磔刑像を作り、彩色を施している<ref>マネッティ(浅井、1989)p68。</ref>。ヴァザーリは、この磔刑像が、ドナテッロの磔刑像(サンタ・クローチェ聖堂所蔵)に対抗して作られたものとしている<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p109。</ref>が、マネッティはそのような記述を残していない。また、これも年代がはっきりしないが、ブルネッレスキは透視図法によって、[[サン・ジョヴァンニ洗礼堂]]と[[シニョリーア広場]]を描いたとされ、透視図法を最初に用いて作図を行ったのは、ブルネッレスキであるとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp70-76。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p108。</ref>{{#tag:ref|ルネサンスの透視図法の表現は、ドナテッロによるオル・サンミケーレ聖堂の『聖ゲオルギウス』の台座に彫られた浮彫りが最初とされ、この作品が[[1417年]]に作製されているため、ブルネッレスキによる透視図法の発見は、それ以前の[[1413年]]から[[1416年]]頃と推定されている<ref>福田(2011)p66。</ref>。ただし、ブルネッレスキとは別に、ロレンツォ・ギベルティも光学(透視図法)の正統な発展の中に自身を位置づけており、実際に[[1425年]]から開始されたサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二青銅扉、通称『天国の門』はすべて透視図法を駆使した表現となっている。|group="†"}}。 |

|||

1420年、ブルネレスキはギベルティらと大聖堂天蓋工事の指導者に選ばれたが、彼に割り当てられた仕事は足場の架設工事と壁の構築であった。しかし、ギベルティがドーム下部構造となるカテーナの工事に失敗し、莫大な損失を被ったことから、[[1423年]]にはドーム工事の総監督はブルネレスキに交代となった。彼は大天蓋の設計に関して、当初はローマのパンテオンの様な半球型ドームを構想したらしいが、構造的に無理があったために横への応力の少ない[[ゴシック建築]]の尖頭型リブ・ヴォールト構造を適用した。 |

|||

1401年のサン・ジョヴァンニ洗礼堂の扉作製選考から、[[1418年]]のサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ設計競技の告示までの間、ブルネレスキは [[ドナテッロ]]とともに、何度か[[ローマ]]に滞在し{{#tag:ref|マネッティによれば、ローマへの出立は[[彫刻]]の技法と感性を獲得するためであったが、やがて[[ローマ建築]]に感化されるようになったとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)p81。</ref>。ヴァザーリは、最初からドナテッロが彫刻、ブルネッレスキが建築の研究を行うためにローマに向かったとしており、特にブルネッレスキは、この時点で大聖堂のドーム構築の方法を研究することを決意していたとする<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p111。</ref>|group="†"}}、そこで[[ローマ建築]]の構造と空間の構成に一定の秩序を認め<ref>マネッティ(浅井、1989)p82。</ref>、柱の相違、つまり[[オーダー]]を発見したと言われる<ref>マネッティ(浅井、1989)p83。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p113。</ref>。ただし、彼らがローマに行った時期は明言されておらず、ローマ滞在の裏付けとなる明確な資料(または、それを積極的に否定する資料)は存在しない{{#tag:ref|少なくとも[[1408年]]から[[1414年]]までのローマは、フィレンツェの人間にとって安全な場所とは言えなかった。1408年にフィレンツェ共和国と[[ナポリ王国]]との戦争が始まり、ローマはナポリ王[[ラディズラーオ1世 (ナポリ王)|ラディズラーオ1世]]に支配される。ジョヴァンニ・ディ・ビッチの支援によって教皇となった[[ヨハネス23世 (対立教皇)|ヨハネス23世]]は[[ルイ2世・ダンジュー]]とともにローマを奪還するが、1413年にラディズラーオ1世がヨハネス23世とルイ2世・ダンジューを排除し、彼の命により、ローマにあるフィレンツェ人の全財産が没収されている<ref>ブラッカー(森田・松本、2011) pp90-91。</ref>。|group="†"}} |

|||

ブルネレスキは、大聖堂のドーム工事を進める傍ら、他の建築の設計と造営に携わっており、[[1419年]]頃にオスペダーレ・デッリ・イノチェンティを設計し、[[1429年]]には[[サンタ・クローチェ聖堂 (フィレンツェ)|サンタ・クローチェ聖堂]]の[[パッツィ家]]礼拝堂、[[1432年]]にはサント・スピリト教会を設計した。サント・スピリト教会は、ブルネレスキの古典主義に対する考えを最も忠実に表現している。 |

|||

なお、ブルネッレスキは妻帯しなかったが、[[1417年]]にアンドレーア・ディ・ラッザーロ・カヴァルカンティ(通称イル・ブッジャーノ)を養子として迎えている<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p362。</ref>。 |

|||

[[1445年]]には、フィレンツェの事実上の[[シニョリーア|シニョーレ]]であった[[コジモ・デ・メディチ]]からメディチ邸([[メディチ=リッカルディ宮殿]])の設計を依頼されたが、ブルネレスキが豪壮な邸宅模型をコジモに贈呈したため、コジモの着想と合わずブルネレスキによる建築は見送られる事となった。 |

|||

===壮年期=== |

|||

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の頂頭部工事の最中、[[1446年]]に他界し、大聖堂に葬られた。 |

|||

[[ファイル: Museo di santa maria novella, cappellone degli spagnoli, affreschi di andrea di bonaiuto 8.JPG|thumb|200px|サンタ・マリーア・ノヴェッラ修道院のスペイン礼拝堂のアンドレア・デル・ボンニュート作のフレスコ画(1365年頃)。左側に大聖堂の完成予想図が描かれている(ドーム直下のドラムはない)]] |

|||

[[1410年]]代後半、サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のドラム工事が完成に近づき、毛織物業組合 (Arte della Lana)傘下の大聖堂造営局(Opera del Duomo)は、クーポラの建設方法について真剣に検討を行い始めた。サンタ・マリーア・ノヴェッラ修道院のスペイン礼拝堂の1365年頃に作製されたフレスコ画に描かれているように<ref>ブラッカー(森田・松本、2011) p32。</ref>、大聖堂のクーポラのデザインはある程度決定していたらしく、問題は建設に関する技術的案件、すなわち、地上から足場を構築することなくドームをどのように建設していくか、ということであった。設計競技を行う前に、大聖堂造営局は何人かに個別に意見を求めていたようで、そのことに対する報酬記録が残されており、ブルネッレスキにも建設に関連する協力の報酬として、[[1417年]]5月19日付での報酬支払い記録が残っている<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p357。</ref>{{#tag:ref|ヴァザーリは、この金銭を彼がローマに行かず、フィレンツェに留まるよう説得するための心付けであったとしている<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p116。</ref>。|group="†"}}。 |

|||

[[1418年]]8月19日、大聖堂造営局はクーポラ建設のための作業機械・足場・工法などの設計競技を布告する{{#tag:ref|マネッティは、クーポラの建設が公開での競技となったのは、ブルネッレスキの助言によるものとしている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp94-95。</ref>。|group="†"}}。模型制作の支払記録によれば10数件の応募があったようだが、これらが大聖堂造営局でどのように討議されたかは定かではない。ブルネッレスキが作成した模型と工事仕様書によって提示された、仮枠なしの二重構造のドーム案<ref>マネッティ(浅井、1989)pp99-102。</ref>についても、最初は否定的な意見が寄せられたとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp96-98。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) pp117-118。</ref>が、この時期にサンタ・フェリーチタ聖堂のバルバドーリ礼拝堂の建設、<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p121。</ref>{{#tag:ref|バルバドーリ礼拝堂は、ブルネッレスキ初期の作品であることに間違いはないが、その造営年代は1417年から1430年まで諸説ある。マネッティによれば聖水盤も作られたらいしが、付柱とドーム以外は後の改装により撤去されている<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p358。</ref>。|group="†"}}、ないしは、サン・ヤーコポ・ソプラ・アルノ聖堂のリドルフィ礼拝堂の円蓋の架構が行われ{{#tag:ref|1418年頃の建立とされるが、現存しない。|group="†"}}、そこでブルネッレスキがドームの建設を仮枠の構築なしに行ったことが、彼への信頼を深めたとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)p102。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p121。</ref>。 |

|||

クーポラの建設方法と工事監理者が決定するまでの間、[[1419年]]には、ブルネッレスキが所属する絹織物業組合が運営する孤児養育施設、捨子保育院(オスペダーレ・デッリ・イノチェンティ)の建設が開始され、ブルネッレスキはその図面の制作を請け負った<ref>マネッティ(浅井、1989)p116。</ref>。この施設は[[1445年]]に運用が開始されており、事実上、ルネサンス最初の建築物とされている{{#tag:ref|[[1421年]]にブルネッレスキに対して設計料の支払いが行われ、 [[1424年]]には工事監理者に指名されており<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p360。</ref>、[[1427年]]まで監理を行った。その後、捨子保育院の営繕管理人であるフレンチェスコ・デッラ・ルーナに引き継がれた。この建築物のファサードについて、いくつかの部分がフレンチェスコによって意匠上、間違った納まりになったとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp116-117。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p113。</ref>。|group="†"}}。 |

|||

[[1420年]]4月16日、ブルネレスキ、ロレンツォ・ギベルティ、バッティスタ・ダントーニオの三名が、同じ俸給でサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂天蓋工事の主任監理者に指名され<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p357。</ref>、建築方法について、ブルネッレスキ案とほぼ同じ内容の決議文書が同年7月13日に採択された<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p358。</ref>。8月7日にはクーポラの建設が開始されたが、ブルネッレスキにはギベルティに対する確執(またはクーポラの工事監督に複数名が指名されたことに対する不満)があったとされ、ブルネッレスキが仮病を使って工事に出仕せず、建築工事の知識のないギベルティを困惑させたり、病気のために余命幾ばくもないないふりをして、ギベルティに水平補強材と足場の建設のどちらか一方を選ばせ、ギベルティが担当した水平補強材の工事が失敗するなどの逸話が残っている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp102-109。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p122-128。</ref>{{#tag:ref|ギベルティは、史料では少なくとも1432年までブルネッレスキと同格の地位であったことから、彼らの間に敵対心があったかどうかは定かではない。ただし、ギベルティ派の工人たちがストライキを起こしているとされるので<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p128-129。</ref>、彼らの周囲に派閥争いのようなものがあったことは十分に考えられる。|group="†"}}。 |

|||

大聖堂の工事の傍ら、[[1421年]]8月10日、フィレンツェで最も由緒のある教会堂、サン・ロレンツォ聖堂の改築工事が開始され、その前後、ブルネッレスキは聖具室(現、旧聖具室)の設計を [[ジョヴァンニ・ディ・ビッチ|ジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ]]から委託されている<ref>マネッティ(浅井、1989)p122。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) pp134 -135。</ref>。この工事計画は、旧聖堂を取り壊し、規模をひとまわり大きくした教会堂を新築する大規模なもので、聖具室の出来映えを見たジョヴァンニ・ディ・ビッチは、聖堂本体の設計をブルネッレスキに委託することを決意したとされる<ref>マネッティ(浅井、1989)pp122-123。</ref>{{#tag:ref|ヴァザーリは、聖具室の設計委託時に、聖堂の建設をメディチ家が行うように説得したのはブルネッレスキとしており、当然、本体の設計を彼が担うことになったとしている<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p134。</ref>。|group="†"}}。しかし、ジョヴァンニ・ディ・ビッチは1429年に死去し、以降の聖堂本体の計画の推移について詳しいことはほとんどわからない。[[1434年]]に、フィレンツェ市議会がサン・ロレンツォ聖堂の周囲の整備計画の審議を行い、その整備担当に大聖堂のカポマエストロを充てるとしていること<ref>福田(2011)pp98-99。</ref>から、この時期にブルネッレスキが聖堂から広場までの整備に関与した可能性もある。いずれにしても、経済不振と政変のため、聖堂工事の進捗状況はきわめて悪く、現在の聖堂の身廊に残っていた旧聖堂が取り壊されたのは、ブルネレスキの死後20年近く経過してからであった{{#tag:ref|ブルネッレスキを妬む者により、彼が考案したものとは異なる計画になったとされている<ref>マネッティ(浅井、1989)pp127-130。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p135-136。</ref>|group="†"}}。 |

|||

===中年期=== |

|||

[[ファイル: Giardino di Scotto bastione (cittadella nuova).JPG|thumb|250px |ピーサのチッタデッラ・ヌオヴァ]] |

|||

[[1423年]]8月27日、大聖堂造営局はブルネッレスキにサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂の総監督の肩書きを与え、年俸100[[フローリン金貨|フィオリーノ・ディ・スジェッロ]]の支給を決定する<ref>マネッティ(浅井、1989)p109。</ref>が、翌年の1424年に始まる[[ミラノ公国|ミラーノ公国]]との戦争により、大聖堂に関わる技術者は城壁や砦の建設・補強工事を行っており、ブルネッレスキも1423年以降は、ほぼ毎年、フィレンツェ支配下の都市に派遣され、城砦の工事に携わった。記録に残るだけでも、[[1424年]]から[[1440年]]まで、城塞建設のために何度か[[ピサ|ピーサ]]に赴いており、チッタデッラ・ヴェッキア、パルラシオ門、チッタデッラ・ヌオヴァなどの建設に従事している<ref>マネッティ(浅井、1989)p133および訳注p158。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p134。</ref>。また、時代は下るが、[[1436年]]8月14日にヴィーコピサーノの要塞構築のための模型を作製し、1440年に同地を訪れるため、フィレンツェを離れており<ref>マネッティ(浅井、1989)p133</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p134および訳注p360。</ref>、晩年にかけて、リーミニ、ミラーノなどを訪問したとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p134。</ref>。 |

|||

[[1426年]]2月4日からは、ブルネッレスキの年俸100フィオリーノに対し、ギベルティは年俸3フィオリーノのパート・タイム制に変わり<ref>マネッティ(浅井、1989)p110。</ref>{{#tag:ref|[[1425年]]1月2日に、ギベルティがサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二扉の制作委託受けたことが影響したものか。|group="†"}}、クーポラの建設はブルネッレスキが一手に担うようになるものの、ミラーノ公国との戦争はフィレンツェ経済に深刻な打撃を与えており、[[1429年]]11月に対ルッカ戦争が始まると、大聖堂の工事も中止を余儀なくされることになった。それでも、他の公共工事と比べると、大聖堂の造営は順調に行われたと考えられ、[[1432年]]2月4には、ブルネッレスキが作製した模型の取り壊しが行われた。これは、工事の目処が立ったことを意味しており、[[1434年]]6月12日には頂上の円環が閉じられ、[[1436年]]3月9日、ついに教皇[[エウゲニウス4世 (ローマ教皇)|エウゲニウス4世]]により、サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂の献堂式が執り行われた。 |

|||

頂上部のランターンについては、1434年10月30日に、大聖堂造営局がブルネッレスキに対して模型制作を依頼している<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p359。</ref><ref>マネッティ(浅井、1989)p110。</ref>{{#tag:ref|同じ頃にドーム基部(ドラム上部)の周囲を覆う張出し回廊の図面を作成したが、ブルネッレスキが作成した図書は散逸してしまったとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p131。</ref>。この回廊は[[1515年]]にバッチョ・ダーニョロによって一面のみ構築されるが、ミケランジェロに「虫かご」と酷評され、現在も未完成のまま残る。|group="†"}}。ただし、ブルネッレスキを含めた5人の工匠が作成した模型が審査されており、1436年12月13日に、改めてブルネッレスキ案が選ばれた<ref>ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p359。</ref>。ランターンの建設自体は1446年に始められ、ブルネッレスキは、それまでに大理石の加工、工事に必要な機械や道具の準備を行い、工事の進め方についての遺言まで残していたとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p132。</ref>{{#tag:ref|マネッティは、周到な準備があったにも関わらず、彼の死後にランターンのデザインが歪められたと手厳しく非難している<ref>マネッティ(浅井、1989)pp132-133。</ref>|group="†"}}。 |

|||

1430年代にブルネッレスキが関わったと考えられるのが、ブルネッレスキ後期の作品である[[聖アウグスチノ会|アウグスティノ会]]のサント・スピーリト聖堂である。古い聖堂を建て替える決定は[[1428年]]に発議され、工事の着工が[[1441年]]なので、1430年代にブルネッレスキが模型を作製したと考えられるが、マネッティによる伝記はサント・スピーリト聖堂の逸話の途中で唐突に終わっており<ref>マネッティ(浅井、1989)pp136-141。</ref>、ヴァザーリも簡素にしか触れていない<ref>ヴァザーリ(森田、2003) pp143-144。</ref>。この聖堂も、経済不振と他の聖堂の修繕等による資金不足でサン・ロレンツォ聖堂と同じく工事が中断しており、最初の円柱が現場に届いたのは[[1446年]]4月5日であった<ref>福田(2011)p194。</ref>{{#tag:ref|この建物もブルネッレスキを妬む者により、計画が改変されたとされるが<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p144。</ref>、ジュリアーノ・ダ・サンガッロがブルネッレスキによるものと思われる平面図のスケッチを残している。|group="†"}}。サント・スピーリト聖堂に比較すると、[[カマルドリ会]]のサンタ・マリーア・デッリ・アンジェリ修道院の小礼拝堂(オラトリウム)は、ブルネッレスキが関わった時期が明確で、計画は[[1434年]]に輸入繊維商組合がブルネッレスキに委託したものである。1435年に起工するが、[[1437年]]にルッカとの戦争が再発したため工事が中断されており、結局、当初の計画の通り完成することはなかった<ref>マネッティ(浅井、1989)pp119-122。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) pp136-137。</ref>。 |

|||

===晩年=== |

|||

[[1440年]]をすぎた頃から、ブルネッレスキの活動は限定的になる。この頃にパラッツォ・ディ・パルテ・グエルファの大広間の計画に携わったようではあるが、[[1443年]]には、受注したサンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂の説教壇の制作を養子のブッジャーノに預けており、前年の[[1442年]]9月28日のカタスト(資産申告書){{#tag:ref|[[1424年]]に導入された制度で、世帯主は資産や債務の完全な一覧として、カタスト(資産申告書)を作成する義務を負った。保管されている台帳は膨大な量であるが、これは当時のフィレンツェを知る上で、貴重な資料となっている。|group="†"}}では、老齢のために働けなくなったと申し出ている<ref>福田(2011)p225。</ref>。 |

|||

そして、 [[1446年]]4月15日の深夜に他界する<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p144。</ref>。大聖堂造営局は、ブルネッレスキの葬儀をサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂で行うことを決定し、[[1447年]]に同聖堂に葬られた。 |

|||

==影響== |

==影響== |

||

[[Image:Innocenti.jpg|thumb|250px|left|捨子保育院]] |

|||

ブルネレスキは、審美的な[[古典主義]]の適用よりも、構造の解決方法や空間の処理といったローマ建築の工学的な側面に関心を持った。 |

ブルネレスキは、審美的な[[古典主義]]の適用よりも、構造の解決方法や空間の処理といったローマ建築の工学的な側面に関心を持った。 |

||

| 28行目: | 56行目: | ||

また、彼は幾何学に関心を持ち、芸術活動に視覚原理を導入しようとした。この試みはブルネレスキ自身によって完成することはなかったが、[[レオン・バッティスタ・アルベルティ]]に引き継がれ、その著作によって、透視図法の理論が確立された。このように、ブルネレスキの着想は、やがてその後継者によって発展し、初期ルネサンス建築の開花を促した。 |

また、彼は幾何学に関心を持ち、芸術活動に視覚原理を導入しようとした。この試みはブルネレスキ自身によって完成することはなかったが、[[レオン・バッティスタ・アルベルティ]]に引き継がれ、その著作によって、透視図法の理論が確立された。このように、ブルネレスキの着想は、やがてその後継者によって発展し、初期ルネサンス建築の開花を促した。 |

||

===技術者として=== |

|||

ブルネッレスキは優れた技術者でもあり、それは当時、仮枠なしでは建設不可能とされたサンタ・マリーア・デル・フォオーレ大聖堂のクーポラを、仮枠を構築することなく建設する方法を考案したことでも証明される。彼は、仮枠を用いずに建築する方法の一つとして、クーポラの「仕様書」において、単に[[煉瓦]]を水平に積むのではなく、上部の煉瓦層に目地を噛み合わせるため、一定の位置で煉瓦を縦に積むことで[[ヘリンボーン (模様)|矢筈模様]](con quello spinapescie =鱗状)に組み上げるように指示している。この手法であれば、ある程度の勾配のついた面でも、仮枠なしで煉瓦を積んでいくことができたと推察され<ref>福田(2011)pp30-31。</ref>、これは16 世紀まで、トスカーナ地方におけるドーム構築の際の一般的な工法となった<ref>ファネッリ(児嶋1994)pp30-31。</ref>。 |

|||

このほかに、吊りくさび<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p112。</ref>や改良を施した足場<ref>マネッティ(浅井、1989)pp109。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p130。</ref>などを考案したほか、職人に対して、土や木材、[[蝋]]、時には[[カブ]]を用いて仕口、継ぎ手などの模型を作製し、作業を指示した<ref>マネッティ(浅井、1989)pp113。</ref><ref>ヴァザーリ(森田、2003) p127。</ref>。また、マネッティによれば、様々な機構に用いられる[[歯車]]を研究し、時計や目覚し時計をいくつか作成しており、これは大聖堂のクーポラ建設時に製造された[[クレーン]]や[[ウインチ|巻き上げ機]]などを考案する際の助けとなったとされる<ref>マネッティ(浅井、1989)pp82-83。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル: Mariano di jacopo detto il taccola, veduta generale della gru di Brunelleschi, prima metà xv sec, BNCF Ms. Palatino 776, c. 10r.jpg|タッコラによって描写されたブルネッレスキの大ウィンチ |

|||

ファイル: Leonardo da vinci, argano a tre velocità di Brunelleschi, 1480 circa, biblioteca ambrosiana, CA, c. 1083 v.jpg|レオナルド・ダ・ヴィンチによる大ウィンチのスケッチ |

|||

ファイル: Bonaccorso ghiberti, veduta della gru di brunelleschi, post 1446, BNCF, B.R. 228, c. 106r.jpg|ブォナッコルソ・ギベルティによって描写されたブルネッレスキの大クレーン |

|||

ファイル: Leonardo da vinci, gru girevole di brunelleschi, codice ambrosiano CA, c. 965 r.jpg|レオナルド・ダ・ヴィンチによる大クレーンのスケッチ |

|||

</gallery> |

|||

ブルネッレスキが考案したウインチは、それまで6対の牛で牽引していた重い部材も、わずか一頭で引き上げることが可能になったとされ<ref>ヴァザーリ(森田、2003) p129。</ref>、その機構は[[シエーナのタッコラ]]、[[ジュリアーノ・ダ・サンガッロ]]、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]らによって描写されているので、今日でもかなり正確に復元することができる。ブルネッレスキの巻き上げ機は、2頭の馬による水平回転を、交差軸によって巻き上げを行う軸に変換するもので、歯車を取りかえることで、速度や回転を逆向きにかえることができるよう工夫されたものであった。このような機械工学は舞台装置としても生かされ、サン・フェリーチェ・イン・ピアッツァ聖堂の「受胎告知」の祝祭劇のための仕掛けを考案したとされる<ref>ヴァザーリ(森田、2003) pp138-141。</ref>。 |

|||

また、彼はクーポラの建設に使用する大理石運搬のため、アルノ川を渡る資材運搬船を発明しており、これは[[1421年]]6月19日に、共和国政府から3年間の特許証が与えられ、資材運搬船によるすべての利益をブルネッレスキが確保することが保証された。この政令は、ブルネッレスキの才能と力量が他人の成果になることを防ぐための措置<ref>ブラッカー(森田・松本、2011) p275。</ref>、すなわち[[特許]]とされていて、ブルネッレスキは自分の発明を盗用されることに対しては、極度に警戒していたようである。 |

|||

==主要作品== |

==主要作品== |

||

[[ファイル: Brunelleshi-and-Duomo-of-Florence.gif|thumb|250px |サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ]] |

|||

[[Image:SanLorenzo.jpg|thumb|200px|サン・ロレンツォ教会内部]] |

|||

*『イサクの燔祭』(1401年)[[バルジェロ美術館]]/フィレンツェ |

|||

*1418年設計・1436年完成 [[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂]](フィレンツェ大聖堂)のドーム(フィレンツェ) |

|||

*『磔刑』(1410年?)[[サンタ・マリア・ノヴェッラ教会|サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂]]/フィレンツェ |

|||

*1419年設計、1421~1445年完成 オスペダーレ・デッリ・イノチェティ(捨子保育院)(フィレンツェ) |

|||

*[[サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂|サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂]]のクーポラ(1418年12月20日模型制作・1420年8月7日起工・1434年6月12日完成)/フィレンツェ |

|||

*1419年起工・1428年完成 サン・ロレンツォ教会の古聖器室(フィレンツェ) |

|||

* |

*捨子保育院オスペダーレ・デッリ・イノチェンティ(1419年?設計 1419年起工・1445年運営開始)/フィレンツェ |

||

*サンタ・フェリーチタ聖堂のバルバドーリ礼拝堂(1417年?から1430年?のいずれかの時期に設計)/フィレンツェ |

|||

*1425年設計 パラッツォ・ディ・パールテ・グエルフォ(フィレンツェ) |

|||

* |

*サン・ロレンツォ聖堂の古聖器室(1421年8月10日起工・1428年頃完成)/フィレンツェ |

||

* |

*サン・ロレンツォ聖堂(1425年8月16日起工)/フィレンツェ |

||

* |

*サンタ・マリーア・デッリ・アンジェリ修道院の小礼拝堂オラトリウム(1435年起工・未完成)/フィレンツェ |

||

*サント・スピーリト聖堂(1434年〜1436年頃?設計・1441年起工※詳細不明)/フィレンツェ |

|||

*1435年建設 パルラッショ門(現ルッカ門)(ピサ) |

|||

*ヴィーコピサーノの要塞(1436年模型作製)/ピーサ近郊 |

|||

*1436年設計・1487年完成 サント・スピリト教会(フィレンツェ) |

|||

*パラッツォ・ディ・パルテ・グエルファ(1442年?設計※詳細不明。ブルレッレスキの設計でない可能性あり)/フィレンツェ |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group=†}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

[[#toc|【目次へ移動する】]] |

|||

==参考文献== |

|||

*アントーニオ・マネッティ 浅井朋子訳『ブルネッレスキ伝』(中央公論美術出版 1989年) ISBN 978-4805501870 |

|||

*[[ジョルジョ・ヴァザーリ]] [[森田義之]]監訳『ルネサンス彫刻家建築家列伝』(白水社 2003年) ISBN 9784560039304 |

|||

*福田晴虔 『イタリア・ルネサンス建築ノート1<1>ブルネッレスキ』(中央公論美術出版 2011年) ISBN 978-4805506677 |

|||

*ジュリオ・カルロ・アルガン 浅井朋子訳『ブルネッレスキ-ルネサンス建築の開花』(SD選書:鹿島出版会 1981年) ISBN 978-4306051706 |

|||

*ピーター・マレー、桐敷真次郎訳『図説世界建築史 ルネサンス建築』([[本の友社]])ISBN 9784894391550 |

|||

*ヴォルフガング・ロッツ 『イタリア・ルネサンス建築研究』(飛ケ谷潤一郎訳、中央公論美術出版) |

|||

*アルナルド・ブルスキ 『ブラマンテ ルネサンス建築の完成者』(稲川直樹訳、[[中央公論美術出版]]) |

|||

*ニコラス・ペヴスナー他 鈴木博之監訳『世界建築辞典』(鹿島出版会)ISBN 9784306041615 |

|||

*ジョヴァンニ・ファネッリ 児嶋由枝訳『ブルネレスキ 新しい空間の創造者 〈イタリア・ルネサンスの巨匠たち7〉』([[東京書籍]]、1994年) |

|||

==関連項目== |

==関連項目== |

||

| 46行目: | 112行目: | ||

*[[ルネサンス]] |

*[[ルネサンス]] |

||

*[[ルネサンス美術]] |

*[[ルネサンス美術]] |

||

==参考文献== |

|||

*G・C・アルガン 『ブルネッレスキ』(浅井朋子訳、[[鹿島出版会]]) |

|||

*ピーター・マレー 『図説世界建築史10 [[ルネサンス建築]]』(桐敷真次郎訳、本の友社) |

|||

*ヴォルフガング・ロッツ 『イタリア・ルネサンス建築研究』(飛ケ谷潤一郎訳、中央公論美術出版) |

|||

*アルナルド・ブルスキ 『ブラマンテ ルネサンス建築の完成者』(稲川直樹訳、[[中央公論美術出版]]) |

|||

*ニコラス・ペヴスナーほか、『世界建築辞典』([[鈴木博之]]監訳、鹿島出版会) |

|||

*[[岡崎乾二郎]] 『ルネサンス 経験の条件』([[筑摩書房]]) |

|||

===作品解説=== |

|||

*『ブルネレスキ 新しい空間の創造者 〈イタリア・ルネサンスの巨匠たち7〉』<br> ジョヴァンニ・ファネッリ、児嶋由枝訳、([[東京書籍]]、1994年) |

|||

==外部リンク== |

==外部リンク== |

||

2013年10月31日 (木) 15:55時点における版

フィリッポ・ブルネッレスキ(Filippo Brunelleschi, 1377年 - 1446年4月15日 )は、イタリアの金細工師、彫刻家、そしてルネサンス最初の建築家である。本名はフィリッポ・ディ・セル・ブルネッレスコ(Filippo di ser Brunellesco=ブルネッレスコ氏のフィリッポ)、ないしはフィリッポ・ディ・セル・ブルネッレスコ・デ・ラーピである[1]が、専らその短縮形であるフィリッポ・ブルネッレスキの名で呼ばれる。主にフィレンツェで活動を行った。

彼は冗談や悪ふざけで他者をからかうことを楽しんだが[† 1]、発想は鋭く、聡明で機智に富んだ[4]。彫刻家としてはロレンツォ・ギベルティに遅れをとったが、サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ建設によって絶大なる賞賛を得た。 遠近法の発明やオーダーの発見も、彼のものとされる。

生涯

幼少期から青年期

ブルネッレスキは、フィレンツェの公証人の子として1377年に生まれた[5]。幼少期から読み書きと算術のほかにラテン語を学んでいたが[† 2]、家業は継がず、 1398年12月18日には絹織物業組合(Arte della Seeta)に金細工師として登録されている[7]。1400年頃までルナルド・ディ・マッテオ・ドゥッチ・ダ・ピストーイアの工房で働いており、ピストーイアのサン・ヤーコポ大聖堂の祭壇の半身像、預言者エレミヤとイザヤなどを作成したとされる[8][† 3]。

-

ブルネッレスキ作『イサクの燔祭』

-

ロレンツォ・ギベルティ作の『イサクの燔祭』

-

ブルネッレスキ作『磔刑像』サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂ゴンディ家礼拝堂

-

ドナテッロ作『磔刑像』サンタ・クローチェ聖堂バルディ・ディ・ヴェルニオ礼拝堂

1401年、フィレンツェに戻った彼は、輸入繊維商組合(Arte della Calimala)が主催するサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二青銅扉(北側扉)のための作成競技に参加する[10][11]。課題は「イサクの燔祭」で、ブルネッレスキのほか7人の芸術家が参加したが、最終選考に残ったのは、ブルネッレスキとロレンツォ・ギベルティの作品であった。ヴァザーリの記述によれば、ブルネッレスキはギベルティの作品が最も優れていることを認め、彼を当選させるよう選考委員を説得したが、選考委員はブルネッレスキの技術も高く評価し、共同で作業にあたるよう要請したとされる[12]。一方、マネッティは、選考委員はブルネッレスキとギベルティの作品の優劣を決定することができず、両者に共同で作業にあたるよう要請したとしている[13]。いずれにしても、この二人の作品だけが、現在もフィレンツェのバルジェロ美術館に現存しているため、選考員も甲乙を判断しかねたであろうことは想像に難くない。結局、ブルネッレスキが共同での作成を辞退したため、扉の制作はギベルティが請け負うことになった。

1404年7月2日に、絹織物業組合のマエストロとして登録され[14]、時期は不明であるが、サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂において木彫りの等身大磔刑像を作り、彩色を施している[15]。ヴァザーリは、この磔刑像が、ドナテッロの磔刑像(サンタ・クローチェ聖堂所蔵)に対抗して作られたものとしている[16]が、マネッティはそのような記述を残していない。また、これも年代がはっきりしないが、ブルネッレスキは透視図法によって、サン・ジョヴァンニ洗礼堂とシニョリーア広場を描いたとされ、透視図法を最初に用いて作図を行ったのは、ブルネッレスキであるとされている[17][18][† 4]。

1401年のサン・ジョヴァンニ洗礼堂の扉作製選考から、1418年のサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ設計競技の告示までの間、ブルネレスキは ドナテッロとともに、何度かローマに滞在し[† 5]、そこでローマ建築の構造と空間の構成に一定の秩序を認め[22]、柱の相違、つまりオーダーを発見したと言われる[23][24]。ただし、彼らがローマに行った時期は明言されておらず、ローマ滞在の裏付けとなる明確な資料(または、それを積極的に否定する資料)は存在しない[† 6]

なお、ブルネッレスキは妻帯しなかったが、1417年にアンドレーア・ディ・ラッザーロ・カヴァルカンティ(通称イル・ブッジャーノ)を養子として迎えている[26]。

壮年期

1410年代後半、サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のドラム工事が完成に近づき、毛織物業組合 (Arte della Lana)傘下の大聖堂造営局(Opera del Duomo)は、クーポラの建設方法について真剣に検討を行い始めた。サンタ・マリーア・ノヴェッラ修道院のスペイン礼拝堂の1365年頃に作製されたフレスコ画に描かれているように[27]、大聖堂のクーポラのデザインはある程度決定していたらしく、問題は建設に関する技術的案件、すなわち、地上から足場を構築することなくドームをどのように建設していくか、ということであった。設計競技を行う前に、大聖堂造営局は何人かに個別に意見を求めていたようで、そのことに対する報酬記録が残されており、ブルネッレスキにも建設に関連する協力の報酬として、1417年5月19日付での報酬支払い記録が残っている[28][† 7]。

1418年8月19日、大聖堂造営局はクーポラ建設のための作業機械・足場・工法などの設計競技を布告する[† 8]。模型制作の支払記録によれば10数件の応募があったようだが、これらが大聖堂造営局でどのように討議されたかは定かではない。ブルネッレスキが作成した模型と工事仕様書によって提示された、仮枠なしの二重構造のドーム案[31]についても、最初は否定的な意見が寄せられたとされている[32][33]が、この時期にサンタ・フェリーチタ聖堂のバルバドーリ礼拝堂の建設、[34][† 9]、ないしは、サン・ヤーコポ・ソプラ・アルノ聖堂のリドルフィ礼拝堂の円蓋の架構が行われ[† 10]、そこでブルネッレスキがドームの建設を仮枠の構築なしに行ったことが、彼への信頼を深めたとされている[36][37]。

クーポラの建設方法と工事監理者が決定するまでの間、1419年には、ブルネッレスキが所属する絹織物業組合が運営する孤児養育施設、捨子保育院(オスペダーレ・デッリ・イノチェンティ)の建設が開始され、ブルネッレスキはその図面の制作を請け負った[38]。この施設は1445年に運用が開始されており、事実上、ルネサンス最初の建築物とされている[† 11]。

1420年4月16日、ブルネレスキ、ロレンツォ・ギベルティ、バッティスタ・ダントーニオの三名が、同じ俸給でサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂天蓋工事の主任監理者に指名され[42]、建築方法について、ブルネッレスキ案とほぼ同じ内容の決議文書が同年7月13日に採択された[43]。8月7日にはクーポラの建設が開始されたが、ブルネッレスキにはギベルティに対する確執(またはクーポラの工事監督に複数名が指名されたことに対する不満)があったとされ、ブルネッレスキが仮病を使って工事に出仕せず、建築工事の知識のないギベルティを困惑させたり、病気のために余命幾ばくもないないふりをして、ギベルティに水平補強材と足場の建設のどちらか一方を選ばせ、ギベルティが担当した水平補強材の工事が失敗するなどの逸話が残っている[44][45][† 12]。

大聖堂の工事の傍ら、1421年8月10日、フィレンツェで最も由緒のある教会堂、サン・ロレンツォ聖堂の改築工事が開始され、その前後、ブルネッレスキは聖具室(現、旧聖具室)の設計を ジョヴァンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチから委託されている[47][48]。この工事計画は、旧聖堂を取り壊し、規模をひとまわり大きくした教会堂を新築する大規模なもので、聖具室の出来映えを見たジョヴァンニ・ディ・ビッチは、聖堂本体の設計をブルネッレスキに委託することを決意したとされる[49][† 13]。しかし、ジョヴァンニ・ディ・ビッチは1429年に死去し、以降の聖堂本体の計画の推移について詳しいことはほとんどわからない。1434年に、フィレンツェ市議会がサン・ロレンツォ聖堂の周囲の整備計画の審議を行い、その整備担当に大聖堂のカポマエストロを充てるとしていること[51]から、この時期にブルネッレスキが聖堂から広場までの整備に関与した可能性もある。いずれにしても、経済不振と政変のため、聖堂工事の進捗状況はきわめて悪く、現在の聖堂の身廊に残っていた旧聖堂が取り壊されたのは、ブルネレスキの死後20年近く経過してからであった[† 14]。

中年期

1423年8月27日、大聖堂造営局はブルネッレスキにサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂の総監督の肩書きを与え、年俸100フィオリーノ・ディ・スジェッロの支給を決定する[54]が、翌年の1424年に始まるミラーノ公国との戦争により、大聖堂に関わる技術者は城壁や砦の建設・補強工事を行っており、ブルネッレスキも1423年以降は、ほぼ毎年、フィレンツェ支配下の都市に派遣され、城砦の工事に携わった。記録に残るだけでも、1424年から1440年まで、城塞建設のために何度かピーサに赴いており、チッタデッラ・ヴェッキア、パルラシオ門、チッタデッラ・ヌオヴァなどの建設に従事している[55][56]。また、時代は下るが、1436年8月14日にヴィーコピサーノの要塞構築のための模型を作製し、1440年に同地を訪れるため、フィレンツェを離れており[57][58]、晩年にかけて、リーミニ、ミラーノなどを訪問したとされる[59]。

1426年2月4日からは、ブルネッレスキの年俸100フィオリーノに対し、ギベルティは年俸3フィオリーノのパート・タイム制に変わり[60][† 15]、クーポラの建設はブルネッレスキが一手に担うようになるものの、ミラーノ公国との戦争はフィレンツェ経済に深刻な打撃を与えており、1429年11月に対ルッカ戦争が始まると、大聖堂の工事も中止を余儀なくされることになった。それでも、他の公共工事と比べると、大聖堂の造営は順調に行われたと考えられ、1432年2月4には、ブルネッレスキが作製した模型の取り壊しが行われた。これは、工事の目処が立ったことを意味しており、1434年6月12日には頂上の円環が閉じられ、1436年3月9日、ついに教皇エウゲニウス4世により、サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂の献堂式が執り行われた。

頂上部のランターンについては、1434年10月30日に、大聖堂造営局がブルネッレスキに対して模型制作を依頼している[61][62][† 16]。ただし、ブルネッレスキを含めた5人の工匠が作成した模型が審査されており、1436年12月13日に、改めてブルネッレスキ案が選ばれた[64]。ランターンの建設自体は1446年に始められ、ブルネッレスキは、それまでに大理石の加工、工事に必要な機械や道具の準備を行い、工事の進め方についての遺言まで残していたとされる[65][† 17]。

1430年代にブルネッレスキが関わったと考えられるのが、ブルネッレスキ後期の作品であるアウグスティノ会のサント・スピーリト聖堂である。古い聖堂を建て替える決定は1428年に発議され、工事の着工が1441年なので、1430年代にブルネッレスキが模型を作製したと考えられるが、マネッティによる伝記はサント・スピーリト聖堂の逸話の途中で唐突に終わっており[67]、ヴァザーリも簡素にしか触れていない[68]。この聖堂も、経済不振と他の聖堂の修繕等による資金不足でサン・ロレンツォ聖堂と同じく工事が中断しており、最初の円柱が現場に届いたのは1446年4月5日であった[69][† 18]。サント・スピーリト聖堂に比較すると、カマルドリ会のサンタ・マリーア・デッリ・アンジェリ修道院の小礼拝堂(オラトリウム)は、ブルネッレスキが関わった時期が明確で、計画は1434年に輸入繊維商組合がブルネッレスキに委託したものである。1435年に起工するが、1437年にルッカとの戦争が再発したため工事が中断されており、結局、当初の計画の通り完成することはなかった[71][72]。

晩年

1440年をすぎた頃から、ブルネッレスキの活動は限定的になる。この頃にパラッツォ・ディ・パルテ・グエルファの大広間の計画に携わったようではあるが、1443年には、受注したサンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂の説教壇の制作を養子のブッジャーノに預けており、前年の1442年9月28日のカタスト(資産申告書)[† 19]では、老齢のために働けなくなったと申し出ている[73]。

そして、 1446年4月15日の深夜に他界する[74]。大聖堂造営局は、ブルネッレスキの葬儀をサンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂で行うことを決定し、1447年に同聖堂に葬られた。

影響

ブルネレスキは、審美的な古典主義の適用よりも、構造の解決方法や空間の処理といったローマ建築の工学的な側面に関心を持った。

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂と同時代のオスペダーレ・デッリ・イノチェティ(捨子保育院)のファサードはコリント式オーダーを用いたコロネードと浅いペディメントを有した窓を持つが、その全体構成はいかなるローマ建築のものでもない。この着想は11世紀と12世紀にフィレンツェで造営されたプロト・ルネサンス建築(サン・ジョヴァンニ洗礼堂、サン・ミニアート教会など)のものである。サント・スピリト聖堂は、やはりコリント式の柱とアーチからなるアーケードと、平天井で構成されたバシリカ式だが、全体の性格は、むしろロマネスク建築を想起させる。しかし、彼は自身が調査したローマ建築の遺構から正確さと美学を理解し、それまでトスカーナ地方にはなかった、全く新しい空間を表現した。

また、彼は幾何学に関心を持ち、芸術活動に視覚原理を導入しようとした。この試みはブルネレスキ自身によって完成することはなかったが、レオン・バッティスタ・アルベルティに引き継がれ、その著作によって、透視図法の理論が確立された。このように、ブルネレスキの着想は、やがてその後継者によって発展し、初期ルネサンス建築の開花を促した。

技術者として

ブルネッレスキは優れた技術者でもあり、それは当時、仮枠なしでは建設不可能とされたサンタ・マリーア・デル・フォオーレ大聖堂のクーポラを、仮枠を構築することなく建設する方法を考案したことでも証明される。彼は、仮枠を用いずに建築する方法の一つとして、クーポラの「仕様書」において、単に煉瓦を水平に積むのではなく、上部の煉瓦層に目地を噛み合わせるため、一定の位置で煉瓦を縦に積むことで矢筈模様(con quello spinapescie =鱗状)に組み上げるように指示している。この手法であれば、ある程度の勾配のついた面でも、仮枠なしで煉瓦を積んでいくことができたと推察され[75]、これは16 世紀まで、トスカーナ地方におけるドーム構築の際の一般的な工法となった[76]。

このほかに、吊りくさび[77]や改良を施した足場[78][79]などを考案したほか、職人に対して、土や木材、蝋、時にはカブを用いて仕口、継ぎ手などの模型を作製し、作業を指示した[80][81]。また、マネッティによれば、様々な機構に用いられる歯車を研究し、時計や目覚し時計をいくつか作成しており、これは大聖堂のクーポラ建設時に製造されたクレーンや巻き上げ機などを考案する際の助けとなったとされる[82]。

-

タッコラによって描写されたブルネッレスキの大ウィンチ

-

レオナルド・ダ・ヴィンチによる大ウィンチのスケッチ

-

ブォナッコルソ・ギベルティによって描写されたブルネッレスキの大クレーン

-

レオナルド・ダ・ヴィンチによる大クレーンのスケッチ

ブルネッレスキが考案したウインチは、それまで6対の牛で牽引していた重い部材も、わずか一頭で引き上げることが可能になったとされ[83]、その機構はシエーナのタッコラ、ジュリアーノ・ダ・サンガッロ、レオナルド・ダ・ヴィンチらによって描写されているので、今日でもかなり正確に復元することができる。ブルネッレスキの巻き上げ機は、2頭の馬による水平回転を、交差軸によって巻き上げを行う軸に変換するもので、歯車を取りかえることで、速度や回転を逆向きにかえることができるよう工夫されたものであった。このような機械工学は舞台装置としても生かされ、サン・フェリーチェ・イン・ピアッツァ聖堂の「受胎告知」の祝祭劇のための仕掛けを考案したとされる[84]。

また、彼はクーポラの建設に使用する大理石運搬のため、アルノ川を渡る資材運搬船を発明しており、これは1421年6月19日に、共和国政府から3年間の特許証が与えられ、資材運搬船によるすべての利益をブルネッレスキが確保することが保証された。この政令は、ブルネッレスキの才能と力量が他人の成果になることを防ぐための措置[85]、すなわち特許とされていて、ブルネッレスキは自分の発明を盗用されることに対しては、極度に警戒していたようである。

主要作品

- 『イサクの燔祭』(1401年)バルジェロ美術館/フィレンツェ

- 『磔刑』(1410年?)サンタ・マリーア・ノヴェッラ聖堂/フィレンツェ

- サンタ・マリーア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ(1418年12月20日模型制作・1420年8月7日起工・1434年6月12日完成)/フィレンツェ

- 捨子保育院オスペダーレ・デッリ・イノチェンティ(1419年?設計 1419年起工・1445年運営開始)/フィレンツェ

- サンタ・フェリーチタ聖堂のバルバドーリ礼拝堂(1417年?から1430年?のいずれかの時期に設計)/フィレンツェ

- サン・ロレンツォ聖堂の古聖器室(1421年8月10日起工・1428年頃完成)/フィレンツェ

- サン・ロレンツォ聖堂(1425年8月16日起工)/フィレンツェ

- サンタ・マリーア・デッリ・アンジェリ修道院の小礼拝堂オラトリウム(1435年起工・未完成)/フィレンツェ

- サント・スピーリト聖堂(1434年〜1436年頃?設計・1441年起工※詳細不明)/フィレンツェ

- ヴィーコピサーノの要塞(1436年模型作製)/ピーサ近郊

- パラッツォ・ディ・パルテ・グエルファ(1442年?設計※詳細不明。ブルレッレスキの設計でない可能性あり)/フィレンツェ

脚注

注釈

- ^ 木工職人であるマネット・アンマナティーニ(通称、エル・グラッソ)を、計略を駆使して自分がマネットではなく、マッテオという別人になったと信じ込ませた[2]。1409年の話とされる[3]

- ^ ラテン語の教育に力点が置かれはじめるのは1400年以降で、レオン・バッティスタ・アルベルティが1435年に記した『家族論』では教育の基礎とされているが、ブルネッレスキの幼少期にはラテン語を学ぶ者は少なく、医者、公証人、聖職者などになる者に限られていた[6]。

- ^ その他、聖アウグスティヌスないし聖アンブロジウス、および福音記者聖ルカなどを作成したとされるが、マネッティは彫像の委託を受けたとしているものの、その作品は挙げておらず[9]、ブルネッレスキの作成したものであるかどうかは確定されていない。

- ^ ルネサンスの透視図法の表現は、ドナテッロによるオル・サンミケーレ聖堂の『聖ゲオルギウス』の台座に彫られた浮彫りが最初とされ、この作品が1417年に作製されているため、ブルネッレスキによる透視図法の発見は、それ以前の1413年から1416年頃と推定されている[19]。ただし、ブルネッレスキとは別に、ロレンツォ・ギベルティも光学(透視図法)の正統な発展の中に自身を位置づけており、実際に1425年から開始されたサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二青銅扉、通称『天国の門』はすべて透視図法を駆使した表現となっている。

- ^ マネッティによれば、ローマへの出立は彫刻の技法と感性を獲得するためであったが、やがてローマ建築に感化されるようになったとされている[20]。ヴァザーリは、最初からドナテッロが彫刻、ブルネッレスキが建築の研究を行うためにローマに向かったとしており、特にブルネッレスキは、この時点で大聖堂のドーム構築の方法を研究することを決意していたとする[21]

- ^ 少なくとも1408年から1414年までのローマは、フィレンツェの人間にとって安全な場所とは言えなかった。1408年にフィレンツェ共和国とナポリ王国との戦争が始まり、ローマはナポリ王ラディズラーオ1世に支配される。ジョヴァンニ・ディ・ビッチの支援によって教皇となったヨハネス23世はルイ2世・ダンジューとともにローマを奪還するが、1413年にラディズラーオ1世がヨハネス23世とルイ2世・ダンジューを排除し、彼の命により、ローマにあるフィレンツェ人の全財産が没収されている[25]。

- ^ ヴァザーリは、この金銭を彼がローマに行かず、フィレンツェに留まるよう説得するための心付けであったとしている[29]。

- ^ マネッティは、クーポラの建設が公開での競技となったのは、ブルネッレスキの助言によるものとしている[30]。

- ^ バルバドーリ礼拝堂は、ブルネッレスキ初期の作品であることに間違いはないが、その造営年代は1417年から1430年まで諸説ある。マネッティによれば聖水盤も作られたらいしが、付柱とドーム以外は後の改装により撤去されている[35]。

- ^ 1418年頃の建立とされるが、現存しない。

- ^ 1421年にブルネッレスキに対して設計料の支払いが行われ、 1424年には工事監理者に指名されており[39]、1427年まで監理を行った。その後、捨子保育院の営繕管理人であるフレンチェスコ・デッラ・ルーナに引き継がれた。この建築物のファサードについて、いくつかの部分がフレンチェスコによって意匠上、間違った納まりになったとされている[40][41]。

- ^ ギベルティは、史料では少なくとも1432年までブルネッレスキと同格の地位であったことから、彼らの間に敵対心があったかどうかは定かではない。ただし、ギベルティ派の工人たちがストライキを起こしているとされるので[46]、彼らの周囲に派閥争いのようなものがあったことは十分に考えられる。

- ^ ヴァザーリは、聖具室の設計委託時に、聖堂の建設をメディチ家が行うように説得したのはブルネッレスキとしており、当然、本体の設計を彼が担うことになったとしている[50]。

- ^ ブルネッレスキを妬む者により、彼が考案したものとは異なる計画になったとされている[52][53]

- ^ 1425年1月2日に、ギベルティがサン・ジョヴァンニ洗礼堂の第二扉の制作委託受けたことが影響したものか。

- ^ 同じ頃にドーム基部(ドラム上部)の周囲を覆う張出し回廊の図面を作成したが、ブルネッレスキが作成した図書は散逸してしまったとされる[63]。この回廊は1515年にバッチョ・ダーニョロによって一面のみ構築されるが、ミケランジェロに「虫かご」と酷評され、現在も未完成のまま残る。

- ^ マネッティは、周到な準備があったにも関わらず、彼の死後にランターンのデザインが歪められたと手厳しく非難している[66]

- ^ この建物もブルネッレスキを妬む者により、計画が改変されたとされるが[70]、ジュリアーノ・ダ・サンガッロがブルネッレスキによるものと思われる平面図のスケッチを残している。

- ^ 1424年に導入された制度で、世帯主は資産や債務の完全な一覧として、カタスト(資産申告書)を作成する義務を負った。保管されている台帳は膨大な量であるが、これは当時のフィレンツェを知る上で、貴重な資料となっている。

出典

- ^ マネッティ(浅井、1989)p61。

- ^ マネッティ(浅井、1989)グラッソ物語。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p91。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p114。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p61。

- ^ ブラッカー(森田・松本、2011) pp294-295。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p355。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)p107。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p68。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p76。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p110。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p111。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp77-81。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p355。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p68。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p109。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp70-76。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p108。

- ^ 福田(2011)p66。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p81。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p111。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p82。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p83。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p113。

- ^ ブラッカー(森田・松本、2011) pp90-91。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p362。

- ^ ブラッカー(森田・松本、2011) p32。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p357。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p116。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp94-95。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp99-102。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp96-98。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) pp117-118。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p121。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p358。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p102。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p121。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p116。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p360。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp116-117。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p113。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p357。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p358。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp102-109。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p122-128。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p128-129。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p122。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) pp134 -135。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp122-123。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p134。

- ^ 福田(2011)pp98-99。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp127-130。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p135-136。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p109。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p133および訳注p158。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p134。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p133

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p134および訳注p360。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p134。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p110。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p359。

- ^ マネッティ(浅井、1989)p110。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p131。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003)訳注 p359。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p132。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp132-133。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp136-141。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) pp143-144。

- ^ 福田(2011)p194。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p144。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp119-122。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) pp136-137。

- ^ 福田(2011)p225。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p144。

- ^ 福田(2011)pp30-31。

- ^ ファネッリ(児嶋1994)pp30-31。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p112。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp109。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p130。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp113。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p127。

- ^ マネッティ(浅井、1989)pp82-83。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) p129。

- ^ ヴァザーリ(森田、2003) pp138-141。

- ^ ブラッカー(森田・松本、2011) p275。

参考文献

- アントーニオ・マネッティ 浅井朋子訳『ブルネッレスキ伝』(中央公論美術出版 1989年) ISBN 978-4805501870

- ジョルジョ・ヴァザーリ 森田義之監訳『ルネサンス彫刻家建築家列伝』(白水社 2003年) ISBN 9784560039304

- 福田晴虔 『イタリア・ルネサンス建築ノート1<1>ブルネッレスキ』(中央公論美術出版 2011年) ISBN 978-4805506677

- ジュリオ・カルロ・アルガン 浅井朋子訳『ブルネッレスキ-ルネサンス建築の開花』(SD選書:鹿島出版会 1981年) ISBN 978-4306051706

- ピーター・マレー、桐敷真次郎訳『図説世界建築史 ルネサンス建築』(本の友社)ISBN 9784894391550

- ヴォルフガング・ロッツ 『イタリア・ルネサンス建築研究』(飛ケ谷潤一郎訳、中央公論美術出版)

- アルナルド・ブルスキ 『ブラマンテ ルネサンス建築の完成者』(稲川直樹訳、中央公論美術出版)

- ニコラス・ペヴスナー他 鈴木博之監訳『世界建築辞典』(鹿島出版会)ISBN 9784306041615

- ジョヴァンニ・ファネッリ 児嶋由枝訳『ブルネレスキ 新しい空間の創造者 〈イタリア・ルネサンスの巨匠たち7〉』(東京書籍、1994年)