「ナイル川」の版間の差分

m ロボットによる 追加: ilo:Nilo |

|||

| (11人の利用者による、間の42版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Redirect|ナイル|そのほかのナイル|ナイル (曖昧さ回避)}} |

{{Redirect|ナイル、Nile|そのほかのナイル|ナイル (曖昧さ回避)}} |

||

{{Infobox 河川 |

{{Infobox 河川 |

||

|名称=ナイル川 |

|名称=ナイル川 |

||

| 18行目: | 18行目: | ||

|出典= |

|出典= |

||

}} |

}} |

||

'''ナイル川'''({{lang-ar|'''النيل'''}} ({{unicode|an-nīl}})、{{lang-en|'''the Nile'''}}、{{lang-fr|'''le Nil'''}})は、[[アフリカ大陸]]東北部を流れ[[地中海]]に注ぐ世界最長級の[[河川]]である。 |

'''ナイル川'''({{lang-ar|'''النيل'''}} ({{unicode|an-nīl}})、{{lang-en|'''the Nile'''}}、{{lang-fr|'''le Nil'''}})は、[[アフリカ大陸]]東北部を流れ[[地中海]]に注ぐ世界最長級の[[河川]]である。長さは6,650km、流域面積は2,870,000km3にのぼる。 |

||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

| 24行目: | 24行目: | ||

[[ファイル:White Nile and Blue Nile-ja.svg|ナイル川上流部|thumb]] |

[[ファイル:White Nile and Blue Nile-ja.svg|ナイル川上流部|thumb]] |

||

[[画像:Zusammenfluss der Nile.JPG|thumb|[[ハルツーム]]郊外での[[白ナイル川]]と[[青ナイル川]]の合流]] |

[[画像:Zusammenfluss der Nile.JPG|thumb|[[ハルツーム]]郊外での[[白ナイル川]]と[[青ナイル川]]の合流]] |

||

| ⚫ | |||

一般には[[ヴィクトリア湖]]が源流だと思われているが、ヴィクトリア湖には多数の流入河川が存在し、一方でヴィクトリア湖からの流出河川はナイル川しか存在しないため、ヴィクトリア湖をナイル川水系に含み、そこに流れ込む河川の長さもナイル川の長さに加算するのが普通である。 |

一般には[[ヴィクトリア湖]]が源流だと思われているが、ヴィクトリア湖には多数の流入河川が存在し、一方でヴィクトリア湖からの流出河川はナイル川しか存在しないため、ヴィクトリア湖をナイル川水系に含み、そこに流れ込む河川の長さもナイル川の長さに加算するのが普通である。ヴィクトリア湖に流れ込む河川のうちで最大最長のものは、[[ルワンダ]]に源を持ち、ルワンダとブルンジやタンザニアの国境をなし、さらにタンザニアとウガンダの国境をなした後タンザニアの[[ブコバ]]市北方でヴィクトリア湖に流れ込む[[カゲラ川]]である。そのカゲラ川の支流のうちでもっとも長いものは、[[ブルンジ]]南部の[[ブルリ県]]を水源とする[[ルヴィロンザ川]](Ruvyironza)であり、これがナイル川の最上流であるとされる。 |

||

ヴィクトリア湖は[[赤道]]直下の[[サバナ気候]]であり、降水量も多い。ヴィクトリア湖から下流はヴィクトリアナイルとも呼ばれる。約500km下流に行くと[[キオガ湖]]を経て[[アルバート湖]]に着く。アルバート湖からはアルバートナイルとも呼ばれる。[[南スーダン]]に入り、[[支流]]の[[バハル・エル=ガザル川]] |

ヴィクトリア湖(標高1134m)は[[赤道]]直下の[[サバナ気候]]であり、降水量も多い。ヴィクトリア湖から下流はヴィクトリアナイルとも呼ばれる。ヴィクトリア湖からのナイル川の流出口は湖北部の[[ジンジャ (ウガンダ)|ジンジャ]]であり、流出口には記念碑が建てられているほか、[[オーエン・フォールズ・ダム]]が建設され、[[発電]]をおこなっている。ヴィクトリア湖から約500km下流に行くと[[キオガ湖]]を経て、120mの高さのあるマーチソン・フォールズをとおり、[[アルバート湖]](標高619m)に着く<ref>水野一晴「自然」/ 吉田昌夫・白石壮一郎編著『ウガンダを知るための53章』 明石書店 2012年 pp21-23</ref>。アルバート湖には、ほかにもウガンダ南西部の[[ジョージ湖]]から[[カジンガ水路]]、[[エドワード湖]]を通って流れてきた[[セムリキ川]]が注いでいる。アルバート湖からはアルバートナイルとも呼ばれる。[[南スーダン]]に入り、急流を一つ越えると首都[[ジュバ]]である。ジュバからは勾配が非常に緩やかとなり、少し北のモンガラ市周辺からはスッドの影響を受けるようになる。[[支流]]の[[バハル・エル=ガザル川]](Bahr el Ghazal)と[[ノ湖]]で[[合流]]し、そこからは[[白ナイル川]]とよばれる。このあたりは[[スッド]]と呼ばれる大湿原となっており、ここで蒸発して流量が激減する。帆船時代はここは複雑な流路と生い茂る水草によって南北の交通を阻む障壁となってきたが、蒸気船の登場以後は航路が設定されるようになった。さらに、スッドの出口である[[マラカル]]市の南で[[ソバト川]]を合わせる。マラカルからハルツームまでの800kmの標高差は12mにすぎず、非常に緩やかな流れとなる<ref>「朝倉世界地理講座 アフリカⅠ」初版、2007年4月10日(朝倉書店)p197</ref>。 |

||

白ナイル川は[[スーダン]]の[[ハルツーム]]で、[[エチオピア]]の[[タナ湖]]から流れてくる[[青ナイル川]]と合流する。さらに、ハルツームから約300km下流の[[アトバラ]]で支流の[[アトバラ川]]と合流する。これ以北は完全な[[砂漠気候]]であり、ナイル河谷を除いてほとんど人は住まなくなる。エジプトに入ると、[[アスワン・ハイ・ダム]]とそれによって出来た[[ナセル湖]]がある。[[アスワン]]以北は古くからの「エジプト」であり、幅5kmほどのナイル河谷に人が集住するようになる。それからさらに北へ流れ、[[ |

白ナイル川は[[スーダン]]の[[ハルツーム]]で、[[エチオピア]]の[[タナ湖]]から流れてくる[[青ナイル川]]と合流する。ハルツームを過ぎて80kmほどで、ナイル川には再び急流が出現する。これは北から数えて6番目の急流のため、第6急流と呼ばれる。ここからエジプトのアスワンまでの間にある6つの急流は、エジプトとスーダンの間の舟運を拒み、交通の障害となってきた。しかし、この急流の区間は古くからエジプトの影響を受け、[[ヌビア]]と呼ばれて独自の古代王国を築いていた。第6急流の北、200kmほどのところには古代の[[クシュ王国]]の都であった[[メロエ]](Meroë)がある。さらにその北、ハルツームから約300km下流の[[アトバラ]]で支流の[[アトバラ川]]と合流する。これ以北は完全な[[砂漠気候]]であり、ナイル河谷を除いてほとんど人は住まなくなる。また、これ以北ではナイルに注ぎ込む常時水流のある支流は存在せず、わずかに降水時に水の流れる[[ワジ]]が点在するのみとなる。第4急流付近には、メロエ以前にクシュの首都であったナパタ([[ゲベル・バルカル]])がある。この付近に[[2009年]][[メロウェダム]](Merowe Dam)が完成し、大規模な発電を開始した。エジプトに入ると、[[アスワン・ハイ・ダム]]とそれによって出来た[[ナセル湖]]がある。ナセル湖の長さは550kmに及び、その南端はスーダン最北の町[[ワジハルファ]]を越えさらに南まで延びている。[[アスワン]]以北は古くからの「エジプト」であり、幅5kmほどのナイル河谷に人が集住するようになる。アスワンからカイロまでは[[上エジプト]]と呼ばれる。この区間ではナイル川はほぼ一本の河川であるが、北西へと流れる支流があり、カイロ南西に[[ファイユーム]]・オアシスを作ってカルーン湖に注ぎ込む。それからさらに北へ流れ、[[カイロ]]から北は[[ナイル川三角州|三角州]]が発達している。ナイル川三角州は[[下エジプト]]とも呼ばれる。三角州は[[アレクサンドリア]]から[[ポートサイド]]まで約240kmの幅を持ち、東のロゼッタ支流と西のダミエッタ支流という二つの主流と多くの分流に別れ、[[地中海]]に注いでいる。 |

||

| ⚫ | |||

[[19世紀]]に入り[[綿花]]栽培がさかんになると、それまでの浅い水路を掘って洪水時の水をためていたベイスン灌漑方式に変わり、夏運河と呼ばれる通年灌漑用の深い水路が掘られ、通年耕作が可能となった<ref>『ナイル 地域をつむぐ川』 加藤博 刀水書房 2008年7月1日 初版第1刷 p.42-48</ref>。さらに[[20世紀]]には水害を防ぐため[[アスワン・ダム]]、[[アスワン・ハイ・ダム]]が建設されることで、ナイルの洪水を完全に防ぐことができるようになった。しかしアスワン・ハイ・ダムの建設に伴い、貴重な古代エジプトの文化遺産がダム湖に沈む為、遺跡の高台への移動を余儀なくさせられている。また、ナイル川が運んで来る肥沃な土壌が農地に届かなくなったため、[[肥料]]の大量投入によって地力を維持せざるを得ない状況となっている。現在、ナイル川下流地域では灌漑による[[塩害]]の発生や土砂の流出などに悩まされており、エジプト政府はこの対策をせまられている。 |

|||

| ⚫ | |||

また、その南にあるスーダンにおいても、1920年代からはじめられた[[ゲジラ計画]]や[[1966年]]のロセイレス・ダムなどの建設によって、水利用と開発が進んだ<ref>「ビジュアルシリーズ世界再発見2 北アフリカ・アラビア半島」p75 ベルテルスマン社、ミッチェル・ビーズリー社編 同朋舎出版 1992年5月20日第1版第1刷</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

古代エジプト文明の時代には、エジプト人はナイル河畔に居住していた。その影響力は、ナイル川を河川交通路として利用することにより、現在のエチオピアなど上流部にまで及んでいた。冬季においては季節風を利用し、帆掛舟により、川を遡行することができた。現在でも、[[ファルーカ]]と呼ばれる帆船が、交通手段として利用されており、観光船の運航も行われている。 |

|||

このほか、ナイル川の河川交通の難所として知られていた南スーダンのサッド湿地においては、多目的利用の[[ジョン・グレイ運河]]建設計画があったが、これは政情不安により途中で工事が中止されている。 |

|||

== 水文 == |

== 水文 == |

||

[[File:KageraRuvubu.jpg|thumb|right|最上流のルスモ滝付近で合流するルブブ川とカゲラ川]] |

|||

| ⚫ | 上流のアルバート湖付近のアルバート・ナイル川の流量は約1,048立方メートル/秒であり、一年を通じて大きな変化は無い。南スーダンのサッド湿地においては[[蒸発散]]により、流量が大きく減少し約510立方メートル/秒となる。サッド湿地を下り、[[ソバト川]]と合流する。ソバト川は流量の変化が大きく、増水期の3月には約680立方メートル/秒であり、渇水期の8月には約99立方メートル/秒となる。増水期には浮遊物が多く、これがナイル川に流れ込み、白ナイルの語源となっている。ソバト川の影響により、合流点付近の白ナイル川の流量も約609立方メートル/秒から約1,218立方メートル/秒の範囲で変化している。 |

||

[[File:Blue Nile Falls Ethiopia.jpg|thumb|right|タナ湖より流れ出す青ナイル川]] |

|||

<center> |

|||

{| style="margin:0 auto; padding: 0; border:2px solid; font-size: 90%; text-align:"center" align="center" class="toccolours" width="60%" |

|||

!align=center bgcolor=#FFFFFF colspan="4"|<font size="3" color="#003366">世界主要河川の比較</font> |

|||

|-style="background:#003366;" |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF"> </font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''アマゾン川'''</font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''ナイル川'''</font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''ミシシッピ川'''</font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''長江'''</font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''ヴォルガ川'''</font> |

|||

! width="70" | <font color="#FFFFFF">'''コンゴ川'''</font> |

|||

|-bgcolor="#8cb2d8" |

|||

| <font color="#FFFFFF"> '''長さ'''(km)</font> || bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:7025}} ||bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:6671}} || bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:3779}} || bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:6300}}|| bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:3700}}|| bgcolor="#b8cfe7" | {{formatnum:4700}} |

|||

|- |

|||

|-bgcolor="#8cb2d8" |

|||

| <font color="#FFFFFF"> '''流域面積'''<br />(100万km²)</font> || bgcolor="#b8cfe7" | 7,0 ||bgcolor="#b8cfe7" | 2,9 || bgcolor="#b8cfe7" | 3,2 || bgcolor="#b8cfe7" | 1,8|| bgcolor="#b8cfe7" | 1,3|| bgcolor="#b8cfe7" | 3,7 |

|||

|- |

|||

|-bgcolor="#8cb2d8" |

|||

| <font color="#FFFFFF"> '''平均流量'''<br />(1000m³/s.)</font> || bgcolor="#b8cfe7" | 209 ||bgcolor="#b8cfe7" | 2-3 || bgcolor="#b8cfe7" | 18 || bgcolor="#b8cfe7" |32|| bgcolor="#b8cfe7" |8|| bgcolor="#b8cfe7" |41 |

|||

|- |

|||

|} |

|||

</center> |

|||

| ⚫ | 上流のアルバート湖付近のアルバート・ナイル川の流量は約1,048立方メートル/秒であり、一年を通じて大きな変化は無い。南スーダンのサッド湿地においては[[蒸発散]]により、流量が大きく減少し約510立方メートル/秒となる。サッド湿地を下り、[[ソバト川]]と合流する。ソバト川はエチオピア高原に源流を持つため流量の変化が大きく、増水期の3月には約680立方メートル/秒であり、渇水期の8月には約99立方メートル/秒となる。増水期には浮遊物が多く、これがナイル川に流れ込み、白ナイルの語源となっている。ソバト川の影響により、合流点付近の白ナイル川の流量も約609立方メートル/秒から約1,218立方メートル/秒の範囲で変化している。 |

||

ハルツームで青ナイル川を、アトバラでアトバラ川と合流する。アトバラより下流では、砂漠気候の中を流れ、大規模な河川の合流は無い。乾燥地帯を流下するために蒸発散による影響を大きく受ける。1月から6月にかけての乾季の間、青ナイル川の流量は約113立方メートル/秒であり、ナイル川の流量のうち、白ナイル川からのものが7割から9割をしめる。アトバラ川は雨季以外ほとんど流量は無い。 |

その後、ハルツームで青ナイル川を、アトバラでアトバラ川と合流する。アトバラより下流では、砂漠気候の中を流れ、大規模な河川の合流は無い。この地方のナイル川は、乾燥地帯を流下するために蒸発散による影響を大きく受ける。1月から6月にかけての乾季の間、青ナイル川の流量は約113立方メートル/秒であり、ナイル川の流量のうち、白ナイル川からのものが7割から9割をしめる。アトバラ川は雨季以外ほとんど流量は無い。 |

||

アトバラ川も青ナイル川もエチオピア高原に源流を持つため、高原の雨季には両河川の流量は大きく増大する。特に青ナイル川の流量増大は非常に大きなもので、8月の青ナイル川流量は約5,600立方メートル/秒以上となり、ナイル川の流量のうち8割から9割をしめる。また、特に青ナイルは標高1800mのタナ湖から短い距離の間に急激に高度を下げるため、河床を侵食し大量の堆積物を下流にもたらす。この土は肥沃であり、洪水時に堆積するエジプトにおいて長い間富をもたらしてきた。アスワン・ハイ・ダム建設以前のエジプト・[[アスワン]]における流量比は渇水期と増水期で15倍に達した。1971年のダム建設後は、ダム下流のエジプトにおいて一年間の流量変化はほとんどなく、年間通じて同じ水量が流れている。 |

|||

== 地史 == |

== 地史 == |

||

ナイル川は、[[エチオピア高原]]が隆起してきた[[白亜紀]]以降に形成されたと考えられている。[[中新世]]以降、その状況は5つの時期に分類される。中新世の頃のものは古ナイル(Eonile)と呼ばれ、侵食系であった。その頃は地中海[[海盆]]は干上がっており、この盆地に向けて峡谷が形成されたものと思われている。古ナイルによって形成された峡谷は埋積され、現在ではそれらの領域の一部にガス田が見られる。現在のナイル川となったのは[[更新世]]末期のことである。<ref>http://www.aber.ac.uk/quaternary/tana/geology.htm</ref> |

ナイル川は、[[エチオピア高原]]が隆起してきた[[白亜紀]]以降に形成されたと考えられている。[[中新世]]以降、その状況は5つの時期に分類される。中新世の頃のものは古ナイル(Eonile)と呼ばれ、侵食系であった。その頃は地中海[[海盆]]は干上がっており、この盆地に向けて峡谷が形成されたものと思われている。古ナイルによって形成された峡谷は埋積され、現在ではそれらの領域の一部にガス田が見られる。現在のナイル川となったのは[[更新世]]末期のことである。<ref>http://www.aber.ac.uk/quaternary/tana/geology.htm</ref>12500年前には[[最終氷期]]の終わった影響によってヴィクトリア湖の水位が急激に上昇し、それまで閉鎖湖だったものが北のナイル川水系へとあふれ出した<ref>「キリマンジャロの雪が消えていく―アフリカ環境報告」p17 [[石弘之]](岩波新書、2009)</ref>。このときに、ヴィクトリア湖は現在のナイル川水系に接続された。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

[[File:Iteru.png|thumb|right|ナイル川を指す[[ヒエログリフ]]。発音はIteruである]] |

|||

| ⚫ | ナイル川流域、特に下流のエジプトは、世界で最も古い文明の興った土地として知られている。紀元前3800年ごろにはすでに[[古代エジプト]]文明が成立しており、紀元前3150年ごろには統一国家を形成してエジプト古王国となり、以後も肥沃なナイル川流域を基盤として独自の文明を築いた。その南にひろがるヌビアにおいても、エジプト文明の影響を受ける形で王国が形成され、紀元前2200年頃には[[クシュ]]王国が建国された。クシュはエジプト新王国の[[トトメス1世]]によって滅ぼされるものの、紀元前900年ごろ再興し、[[紀元前 |

||

[[画像:Sudan_Meroe_Pyramids_2001.JPG|thumb|200px|right|メロエのピラミッド上空写真]] |

|||

[[ファイル:Anaximander world map-ja.svg|thumb|200px|[[紀元前6世紀]]ごろ[[アナクシマンドロス]]の世界地図の再現]] |

|||

[[ファイル:Herodotus world map-en.svg|thumb|200px|[[紀元前450年]]ごろ、[[ヘロドトス]]の世界地図の再現]] |

|||

[[File:River Nile and Bulaq by Piri Reis.jpg|thumb|right|200px|[[1500年]]ごろの[[ピーリー・レイースの地図]]におけるナイル川]] |

|||

| ⚫ | ナイル川流域、特に下流のエジプトは、世界で最も古い文明の興った土地として知られている。[[エジプト語]]では大きな川という意味のIteruと呼ばれた。紀元前3800年ごろにはすでに[[古代エジプト]]文明が成立しており、紀元前3150年ごろには統一国家を形成して[[エジプト古王国]]となり、以後も肥沃なナイル川流域を基盤として独自の文明を築いた。その南にひろがる[[ヌビア]]においても、エジプト文明の影響を受ける形で王国が形成され、[[紀元前2200年]]頃には[[クシュ]]王国が建国された。クシュはエジプト新王国の[[トトメス1世]]によって滅ぼされるものの、[[紀元前900年]]ごろ、ナイル第4急流のそばにあるナパタ([[ゲベル・バルカル]])において再興し、[[紀元前747年]]には逆に[[エジプト第3中間期|第3中間期]]のエジプトに攻め込んで[[エジプト第25王朝]]を建設した。50年後に[[アッシリア]]の[[アッシュールバニパル]]に敗れ第25王朝はエジプト支配を失うが、ナパタの王朝はそのまま存続し、[[紀元前6世紀]]頃に南の[[メロエ]]へ遷都したのちも長く栄えた。メロエは鉄鉱石と樹木が豊富であり、さかんに[[製鉄]]が行われた。 |

||

やがて下流のエジプトは[[ペルシア帝国]]に支配され、[[アレクサンドロス帝国]]に支配された後、ギリシア系の[[プトレマイオス朝]]のもとで独立を回復したが、[[紀元前30年]]、[[クレオパトラ7世]]の時代に[[アクティウムの海戦]]によって[[ローマ帝国]]に支配され独立を失い、皇帝直轄地[[アエギュプトゥス]]となった。しかしヌビアの独立はこの時代も保たれた。メロエの王国が滅ぼされたのは350年ごろ、エチオピア北部を本拠とする[[アクスム王国]]によってとされているが、異説もある。メロエ滅亡後、ヌビアは北のノバティア、ドンゴラを首都とする中部のマクリア、ハルツーム周辺を本拠とする南のアロディアの3王国に分かれた。このころ、[[395年]]にはローマ帝国は東西に分裂し、エジプトは[[東ローマ帝国]]領となった。4世紀から5世紀にかけてはエジプトでもヌビアでも[[キリスト教]]が受け入れられるが、[[639年]]の[[イスラム帝国]]の侵攻によってエジプトは征服され、以後イスラム化した。ヌビアではキリスト教王国がその後も長く命脈を保ったものの、北のイスラム勢力からの圧力によって徐々に弱体化し、最後まで残ったアロディアも[[14世紀]]ごろには滅亡して、イスラム教徒による[[フンジ王国]]などが立てられた。19世紀に入るとエジプトで[[オスマン帝国]]から半独立の王朝を作り上げた[[ムハンマド・アリー]]がヌビアへと侵攻し、フンジ王国を滅ぼし、さらにその南に居住する[[ヌエル人]]や[[ディンカ人]]、[[シルック人]]を征服して、現在のスーダンの版図にいたる中流域をエジプトの支配下に組み入れた。[[イスマーイール・パシャ]]の時代にはさらに南下し、[[1869年]]にはスーダン南端のゴンドコロ(現在の[[ジュバ]])まで進出して[[赤道州 (スーダン)|赤道州]]を設置し、[[1874年]]にはチャールズ・ゴードンを初代総督に任命してウガンダ方面への進出を図った。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== ナイル川源流の探索 === |

=== ナイル川源流の探索 === |

||

ナイル川源流を探ることは古代より行われていた。しかし、サッド湿地などの航路の難所を越えることができず、源流は不明のままであった。[[ |

ナイル川源流を探ることは古代より行われていた。しかし、サッド湿地などの航路の難所を越えることができず、源流は不明のままであった。古代の[[地理学者]]もナイルの源については知らず、さまざまな推測によって地図を描くよりほかはなかった。紀元前5世紀のヘロドトスはナイル川は西アフリカから東進した後北上してエジプトに流れ込むと考えていた。1世紀には[[ギリシア]]のディオゲネスという船乗りが[[インド洋]]交易の帰途に東アフリカの海岸から内陸部に入り込み、25日間ナイルの源流を求めて奥地へ旅をしたとされる。彼の報告に基づき、2世紀の地理学者[[クラウディオス・プトレマイオス]]は、「月の山」とそのふもとの2つの湖がナイル川の水源であると考えた。アラブ人もナイルの源流については知らず、[[1355年]]に出版されたイブン・バットゥータの著書『[[旅行記 (イブン・バットゥータ)|諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物]]』でもニジェール川をナイルと記し、ニジェール川はナイル川の支流であると考えていた記載がある<ref>「三大陸周遊記」p316 イブン・バットゥータ 前嶋信次訳 角川書店 昭和36年6月28日初版発行</ref>。[[16世紀]]ごろからエチオピアとヨーロッパとの交流が始まるにしたがって青ナイル周辺の地理は判明し始め、[[1615年]]には[[ポルトガル]]の[[イエズス会]]の修道士であるペドロ・パエスがタナ湖を発見している。[[1770年]]には[[スコットランド人]]の探検家[[ジェームズ・ブルース]]が探検を行い、彼によって青ナイル川の源流がタナ湖であることがヨーロッパ人にも知られるようになったが、白ナイル川については不明のままであった。 |

||

19世紀初頭には北のエジプトの総督がスーダン進出と同時にナイル川の源流探査を行い、1842年にはゴンドコロまで達したものの、その南までは進めなかった。19世紀中盤に入るとヨーロッパ人のアフリカ探検が盛んになり、ナイル源流の探索もその主要なテーマの一つとなった。[[1858年]]に[[イギリス人]]の探検家[[ジョン・ハニング・スピーク]]がヴィクトリア湖を発見した。彼は、[[リチャード・フランシス・バートン]]とともにナイル川の水源を探す探検を行い、まず二人で[[タンガニーカ湖]]を発見した。その後、体調不良でタンガニーカ湖畔に残ったバートンを置いてスピークは探検を進め、[[1858年]][[8月3日]]、ムワンザでヴィクトリア湖を「発見」した。この湖をナイル川の水源だと信じたスピークは、時のイギリス女王[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア]]の名を取り「ヴィクトリア湖」と命名した。しかし、スピークの探検では、湖がナイル川の水源である事は確認できななかったため、タンガニーカ湖がナイル川の源流であると考えるバートンと、ヴィクトリア湖がナイルの源流であると考えるスピークの大論争が勃発した<ref>吉田昌夫『世界現代史14 アフリカ現代II』山川出版社、1990年2月第2版。p.32-33</ref>。この論争に決着をつけるべくスピークは1860年9月よりジェームズ・オーガスタス・グラントとともににザンジバルを出発して再び探検を行い、[[1862年]][[7月28日]]、ヴィクトリア湖北岸のジンジャから大きな川が北へと流れ出していることを確認した<ref>アンヌ・ユゴン『アフリカ大陸探検史』p59 創元社,1993年 ISBN 4422210793 </ref>。スピークはこの流出地点にある滝をリポン滝と名づけ、これで謎は解明されたと考えて帰路に着いたが、しかし、この探検でも謎は残ったままで、論争はさらに続いた。1864年9月には両者の討論会が予定されていたが、その前日にスピークは銃の暴発事故で死亡してしまう。この死には不明な部分が多く、さらに論争の一方の当事者が死去してしまったことからナイル源流論争はさらに混乱した。その上、サミュエル・ベーカーとフローレンス・ベーカーのベーカー夫妻が[[1864年]][[3月14日]]に[[アルバート湖]]を発見し、[[1866年]]にその結果を発表したため、混乱は頂点に達した。 |

|||

| ⚫ | この論争を受けて、[[デイヴィッド・リヴィングストン]]がこの地域を探検したが、彼はベーカーよりもさらに南、[[ルアラバ川]]とその源流の[[ザンビア]]にある[[バングウェウル湖]]がナイルの源流であると考え、探査を行った。この探検の途中でリヴィングストンはヨーロッパとの連絡が一時途絶え、[[アメリカ]]の新聞が派遣した[[ヘンリー・モートン・スタンリー]]と[[ウジジ]]の村で邂逅するなど困難を重ねたが、源流の確定には至らず客死した。その跡を継いだ[[ヘンリー・モートン・スタンリー]]は1875年、リポン滝を確認した後で湖を周遊し、これによってヴィクトリア湖がナイル川の源流であると確定された<ref>『アフリカを知る事典』、平凡社、ISBN 4-582-12623-5 1989年2月6日 初版第1刷 p.309</ref>。その後も、ヴィクトリア湖に流れ込む川の探検が続けられており、[[カゲラ川]]やその支流の[[ルヴィロンザ川]]やなどが源流とされるようになってきている。真の源流の探索は[[21世紀]]に入っても続けられており、[[2006年]]にも[[ブラジル]]と[[ニュージーランド]]の探検家が新しい源流を発見している。 |

||

=== 植民地化 === |

|||

ナイル川の源流がほぼ確定されると、イギリスをはじめとするヨーロッパ列強がこの地域に食指を伸ばし始めた。とくに最下流のエジプトに強力な利害を持つ[[イギリス]]が熱心であった。もしナイル上流がほかの列強によって支配された場合、ナイルの水に頼っているエジプトが甚大な被害をこうむる可能性があったからである。こうした中、エジプトの圧政に耐えかねた人々の中からモスリムの[[シャイフ]]であるムハンマド・アフマドが立ち上がり、[[1881年]]に[[マフディー戦争]]を起こす。[[1882年]]にエジプトを保護国化したイギリスは[[チャールズ・ゴードン]]を派遣したが[[1885年]]にハルツームが陥落し、ゴードンも殺害されて、マフディー国家はほぼ現在のスーダンの領域まで領土を拡大させ、イギリスは一時スーダンからの撤退を余儀なくされた。しかし、その南方にあるエジプト最南端の赤道州には総督[[エミン・パシャ]]が残留しており、孤立しながら何とか独立を保っていた。このエミン・パシャの扱いが、のちにイギリスと[[ドイツ]]の間の争点となることとなった。エミン・パシャは本名をシュニッツァーという[[ドイツ人]]であり、彼を救出すると称してイギリスとドイツがそれぞれ軍を派遣したのである。この救出作戦は[[ヘンリー・モートン・スタンリー]]率いるイギリス隊に軍配が上がり、[[1889年]]にエミン・パシャは「救出」されて赤道州政府は滅亡した。これに対して出遅れたドイツ隊はブガンダ王国と友好条約を締結するなどしてこの地域に進出を図ったが、結局[[1890年]][[8月10日]]、[[ヘルゴランド=ザンジバル条約]]により南緯1度の線に両国の境界線が引かれ、ナイル上流域はすべてイギリスの勢力範囲となった。これに基づいて、ナイル最上流にあたるヴィクトリア湖周辺にもイギリスの触手が伸びた。[[ブガンダ王国]]や[[ブニョロ王国]]、[[トロ王国]]、[[アンコーレ王国]]といった国々と条約を締結し、[[1894年]]にはウガンダ保護領が成立した<ref>「新書アフリカ史」第8版(宮本正興・松田素二編)、2003年2月20日(講談社現代新書)p308</ref>。 |

|||

このころ、アフリカ最南端の[[ケープ植民地]]首相に就任した[[セシル・ローズ]]は[[カイロ]]から[[ケープタウン]]までの[[鉄道]]([[ケープ・カイロ鉄道]])と[[電信]]を敷設する政策を提唱し、アフリカをイギリス植民地で南北に縦断させるアフリカ縦断政策が[[3C政策]]の一環としてイギリス政府によって採られるようになった。これに伴い、再びナイル川流域にイギリスの目が向けられるようになった。[[1898年]]にイギリスは再びスーダンに侵攻し、同年の[[オムドゥルマンの戦い]]によって[[ホレイショ・キッチナー]]の指揮の元マフディー国家をほぼ滅亡させた。しかしこのころ、フランスはアフリカ大陸最西端の[[ダカール]]から[[サヘル]]地帯を次々と植民地化し、フランス植民地によるアフリカ横断(アフリカ横断政策)を狙っていた。この二つの政策は、オムドゥルマンの戦いの戦いから一週間後に、スーダン中央部(現在の南スーダン北部)のナイル沿いの都市、[[ファショダ]](コドク)にて衝突する。[[フランス領赤道アフリカ]]首府の[[ブラザヴィル]]から出発したジャン・バティスト・マルシャン将軍の軍が2年間かけてファショダに到達し、マフディー国家消滅の混乱をついてファショダを占領したのである。これは[[ファショダ事件]]と呼ばれる。キッチナーの軍はファショダに急行して両軍はにらみあったが、フランスが譲歩して撤退し、ナイル川流域のイギリスの覇権はこれで確立された。この年、イギリスとエジプトの共同統治領アングロ・エジプト・スーダンが成立し、こうして、マフディー国家の滅亡とともにナイル川の流域のほとんどはイギリスによって一体的に統治されることとなった。 |

|||

その後、[[1922年]]にエジプトが、[[1956年]]にスーダンが、[[1962年]]にウガンダがイギリスから独立し、この地域はすべて[[植民地]]支配から脱却した。しかし、上流域のウガンダやスーダンにおいては内乱や紛争が絶えず、とくにスーダンにおいては北部の[[アラブ人]][[イスラム教徒]]と南部の[[黒人]]系[[キリスト教徒]]との紛争が激化して、[[1955年]]から[[1972年]]の[[第一次スーダン内戦]]、1983年から2005年にかけての[[第二次スーダン内戦]]が起きた。これにより、この地域の開発は遅れ、多くの死者が出た。結局、[[2005年]]の和平合意に基づいて[[2011年]]に[[2011年南部スーダン独立住民投票]]が行われ、圧倒的多数の支持を受けて同年[[南スーダン共和国]]が独立した。 |

|||

== 開発 == |

|||

[[Image:Cairo Nilometer 2.jpg|thumb|right|250px|ローダ島のナイロメーター]] |

|||

| ⚫ | ナイル川の肥沃な流域は[[世界四大文明]]のひとつである[[エジプト文明]]を育んだ。[[古代ギリシア]]の[[歴史家]]・[[ヘロドトス]]は「エジプトはナイル川の賜物」という言葉を『[[歴史 (ヘロドトス)|歴史]]』に記している。ナイル川は7月中旬、[[エチオピア高原]]に降る[[モンスーン]]の影響で氾濫を起こす。この洪水は上流より肥沃な土壌をエジプトをはじめとするナイル河畔にもたらしていた。しかも、水位の上下はあれど氾濫が起きないことはなく、鉄砲水のような急激な水位上昇もなく、毎年決まった時期に穏やかに増水が起こった。砂漠気候でほとんど雨の降らないエジプトにおいて、この氾濫は文明の屋台骨とも言えるものであった。この氾濫の時期を知るために世界最古の[[暦]]のひとつである[[シリウス暦]]が作られ、氾濫が収まった後に農地を元通り配分するために[[測量]]と[[幾何学]]が発達した。古代エジプト崩壊後も歴代の統治者はナイルを重視し続けた。ナイルの水位を知るための水位計(ナイロメーター)が各地に設置され、[[716年]]に建設されたカイロのローダ島のもの<ref>http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/kaigai/k_facilities/a_egypt1.html 農林水産省/伝統的農業水利施設(エジプト ナイロメーター) 2012年10月20日閲覧</ref>をはじめ、アスワンのエレファンティネ島などに現在でも数基が残存している<ref>http://ja.egypt.travel/attraction/index/the-nilometer-in-aswan エジプト観光庁 アスワンのナイロメーター(水位計) 2012年10月20日閲覧</ref>。 |

||

[[ファイル:AswanHighDam Egypt.jpg|thumb|250px|right|アスワン・ハイ・ダム]] |

|||

この古来よりの農法が変化するのは[[19世紀]]に入ってからである。[[産業革命]]によって綿布の生産力が飛躍的に向上し、原料としての[[綿花]]栽培がさかんになると、それまでの浅い水路を掘って洪水時の水をためていたベイスン灌漑方式に変わり、夏運河と呼ばれる通年灌漑用の深い水路が掘られ、通年耕作が可能となった<ref>『ナイル 地域をつむぐ川』 加藤博 刀水書房 2008年7月1日 初版第1刷 p.42-48</ref>。夏運河からは[[水車]]などで水がくみ上げられ農地へと供給された。これによってエジプトにおいて洪水は農耕に必要なものではなくなり、逆に洪水を起こさないようコントロールする必要に迫られることとなった。そこで[[1901年]]には水害を防ぐため[[アスワン・ダム]]が建設されたが、治水能力は大幅に向上したものの完全に洪水を止めるところまでは行っていなかった。そこで[[1952年]]にエジプト革命によって政権を握った[[ガマール・アブドゥル=ナーセル]]政権は[[アスワン・ハイ・ダム]]計画を推進し、[[1970年]]に完成させた。アスワン・ハイ・ダムが建設されることで、ナイルの洪水を完全に防ぐことができるようになり、これまで洪水期には使用できなかった広大な農地を使用することが可能となった。さらに、ナセル湖から[[ワーディー・ゲディード県]]などへの送水によって2250km3の農地開発を目的としたトシュカ・プロジェクトが[[1998年]]に着工され、[[2003年]]に完成する<ref>[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bkL3WIeINPsJ:www.ecfa.or.jp/japanese/act-pf_jka/H18/renkei/yachiyo_egypt.pdf+%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88&hl=ja&gl=jp&pid=bl&srcid=ADGEESjw8F8NtV8DBWt46U_1WJ_6htm4BKKUEkWkEF0y6eOCC57eoFUNyFEW70bu9UBNWri4LIQ_IfvMvk3qLOaO1hc8SnomD-HhGWn_SCvtDNPMCRu5ObHENDgXOas2vDw3bAcpqYuu&sig=AHIEtbR5mpWxLX_uq98YFgxUzUgE4Maqow]</ref>など、大規模な開発が進められた。アスワン両ダムの発電量は当時のエジプトの半分近くにも及んだ。湖の出現によってこの地域では[[漁業]]も盛んとなった。一方でアスワン・ハイ・ダムの建設に伴い、[[アブ・シンベル神殿]]や[[ヌビア遺跡]]などの貴重な古代エジプトの文化遺産がダム湖に沈む為、遺跡の高台への移動を余儀なくさせられている。また、ナイル川が運んで来る肥沃な土壌が農地に届かなくなったため、[[肥料]]の大量投入によって地力を維持せざるを得ない状況となっている。現在、ナイル川下流地域では灌漑による[[塩害]]の発生や土砂の流出などに悩まされており、エジプト政府はこの対策をせまられている。 |

|||

| ⚫ | |||

また、その南にあるスーダンにおいても、1920年代からはじめられた[[ゲジラ計画]]や[[1966年]]のロセイレス・ダムなどの建設によって、水利用と開発が進んだ<ref>「ビジュアルシリーズ世界再発見2 北アフリカ・アラビア半島」p75 ベルテルスマン社、ミッチェル・ビーズリー社編 同朋舎出版 1992年5月20日第1版第1刷</ref>。とくにゲジラ計画は、青ナイル川のセンナールダムから大規模な幹線水路を引き、肥沃なハルツーム南の[[ジャジーラ州]]をかんがいするもので、のちに白ナイル水系にも[[1937年]]にジェベルアリダムを建設して水を引き、最終的には灌漑水路の総延長は4300km、灌漑エリアは8,800 km²にもおよぶ大規模なものであり、この完成によってスーダンははやくも1930年代には世界有数の[[綿花]]生産国になる<ref>吉田昌夫 『世界現代史14 アフリカ現代史II──東アフリカ』p108 山川出版社、1990年2月第2版。</ref>と同時に、[[小麦]]などの生産も向上して「アフリカのパン籠」と呼ばれるまでになった。その後もナイル川の開発は進められ、1970年代後半にはスッドにてナイル川の水量を増すためのジョングレイ運河の建設が進められたが、環境への影響と政情不安によって計画は放棄された。[[2009年]]にはハルツームの北に[[メロウェダム]]が建設された。 |

|||

ナイル川の水は周辺諸国にとって貴重なものであり、激しい争奪戦の的となってきた。とくにエジプトは国土全域でほとんど降雨がなく、外国からの流入地表水への依存率は97%([[1996年]])にも達する<ref>「地球の水が危ない」p49 高橋裕 岩波書店 2003年2月20日第1刷</ref>。エジプトに流入する河川はナイル川しか存在しないため、この依存率はそのままナイル川への依存率であり、ナイルの水なしではエジプトが存立し得ないことが示されている。このことから、[[1929年]]にはエジプトとイギリス(スーダンをエジプトと共同統治していた)の間で水利協定が結ばれた。この協定において、両国間の水配分が決定され、エジプトは自らの水の利用に影響する上流での河川開発事業において拒否権を保持することが定められた。さらに[[1959年]]にはスーダンとエジプトの間に新たな水利協定が結ばれ、ナイルの年間水量840億m3のうち蒸発分100億m3を除いた555億m3がエジプト利用分、185億m3がスーダン利用分と決定された<ref>http://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20101221.html ナイル川流域国間の水資源問題 | 水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) | 技術協力プロジェクト | 事業・プロジェクト - JICA 2012年10月20日閲覧</ref>。この配分や既得権はエジプトにとって非常に有利なものであるため、特に上流域諸国において不満が高まっていた。そこで[[1999年]]2月にナイル川流域イニシアチブ(Nile Basin Initiative、NBI)が流域9カ国によって結成され、ナイル川の総合開発や水資源の配分について総合的に話し合う場となった。しかし上流域の不満は大きく、[[2010年]]5月には「ナイル流域協力枠組み協定」という新協定が提案された。これは他国に影響を与えない範囲で自国内の水資源を自由に使えるようにするもので、上流域諸国の広い支持を得たものの、下流に当たるエジプトとスーダンは水の割当量減につながるとしてこれを拒否。一方上流域にあたるエチオピア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、タンザニアはこれに署名を行い、両陣営間の対立が表面化した<ref>http://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20101221.html ナイル川流域国間の水資源問題 | 水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) | 技術協力プロジェクト | 事業・プロジェクト - JICA 2012年10月20日閲覧</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

[[ファイル:Africa.NileMap.01.png|thumb|ナイル川]] |

|||

ナイル川、特に白ナイル川は全般的に勾配は緩やかであるが、何ヶ所か急流や滝が存在するため、河川全域を通じての通航はできない。しかしその部分を除けば航行は可能であり、河口からアスワンの第一急流までの間は古来より交通路として非常に重要な地位を占めてきた。古代エジプト文明の時代より、エジプト人はナイル河畔に居住していた。特に第一急流までの間は河川交通によって密接に結ばれており、河口からここまでが「エジプト」として認識される部分であった。エジプト文明が強力になるにつれて、その影響力は徐々に次の急流にまで伸びていった。[[エジプト中王国]]期の[[エジプト第12王朝]]時代には第二急流のすぐ下流にまで南限が達した<ref>「地図で読む世界の歴史 古代エジプト」ビル・マンリー著 古田実+牧人舎訳 p43 浜島書店 1998年7月15日増補版第2刷</ref>。急流部分には町が作られ、交通の結節点となった。こうしてナイル川を河川交通路として利用することにより、エジプト文明の影響力は最盛期には現在のエチオピアなど上流部にまで及んでいた。冬季においては季節風を利用し、帆掛舟により、川を遡行することができた。現在でも、[[ファルーカ]]と呼ばれる帆船が、交通手段として利用されており、観光船の運航も行われている。 |

|||

アスワンの南の第一急流には現在アスワンハイダムが建設され、できたナセル湖にはアスワンとスーダン最北の街[[ワジハルファ]]の間に定期船が就航している。ナセル湖にはアブ・シンベル神殿などの観光遊覧船も就航し、多くの観光客を集めている。 |

|||

スーダンにおいても、ナイル川の河川交通は重要である。白ナイル州の南部にあるコスティ市から[[南スーダン]]の首都[[ジュバ]]にいたる1436kmの水路は、道路交通の発達していないこの地域においては生命線となっている<ref>田辺 裕、島田 周平、柴田 匡平、1998、『世界地理大百科事典2 アフリカ』、朝倉書店 p290 ISBN 4254166621</ref>。この間には、ナイル川の河川交通の難所として知られていた南スーダンのスッド湿地がある。この区間には多目的利用の[[ジョン・グレイ運河]]建設計画があったが、生態系への影響や、スッドを通り抜ける風が湿度を失うことによってスーダン北部の砂漠化がより進行することへの懸念、流域の政情不安などから、計画は[[1985年]]以来凍結されたままとなっている。 |

|||

ウガンダにおいては過去に蒸気船航路が開設されたことがあるものの、現在では定期航路は開設されていない。 |

|||

| ⚫ | この論争を受けて、[[デイヴィッド・リヴィングストン]]がこの地域を探検したが、源流の確定には至らず客死し |

||

== 支流 == |

== 支流 == |

||

| 92行目: | 142行目: | ||

[[Category:古代エジプト]] |

[[Category:古代エジプト]] |

||

[[Category:エジプトの歴史]] |

[[Category:エジプトの歴史]] |

||

[[Category:アフリカの複数の国を流れる河川]] |

|||

{{Africa-stub}} |

|||

{{EG-stub}} |

|||

{{River-stub}} |

|||

{{Link GA|es}} |

{{Link GA|es}} |

||

| 107行目: | 155行目: | ||

[[ast:Ríu Nilu]] |

[[ast:Ríu Nilu]] |

||

[[az:Nil]] |

[[az:Nil]] |

||

[[ba:Нил]] |

|||

[[bar:Nil]] |

[[bar:Nil]] |

||

[[bat-smg:Nils]] |

[[bat-smg:Nils]] |

||

| 116行目: | 165行目: | ||

[[bs:Nil]] |

[[bs:Nil]] |

||

[[ca:Nil]] |

[[ca:Nil]] |

||

[[ckb:نیل]] |

|||

[[cs:Nil]] |

[[cs:Nil]] |

||

[[cv:Нил]] |

[[cv:Нил]] |

||

| 157行目: | 207行目: | ||

[[ka:ნილოსი]] |

[[ka:ნილოსი]] |

||

[[kaa:Nil]] |

[[kaa:Nil]] |

||

[[kab:Nnil]] |

|||

[[kbd:Нил]] |

[[kbd:Нил]] |

||

[[kg:Nilo]] |

[[kg:Nilo]] |

||

| 165行目: | 216行目: | ||

[[kw:Nil]] |

[[kw:Nil]] |

||

[[la:Nilus]] |

[[la:Nilus]] |

||

[[lad:Nilo]] |

|||

[[lb:Nil]] |

[[lb:Nil]] |

||

[[lez:Нил]] |

[[lez:Нил]] |

||

| 190行目: | 242行目: | ||

[[om:Nile]] |

[[om:Nile]] |

||

[[os:Нил]] |

[[os:Нил]] |

||

[[pa:ਨੀਲ ਦਰਿਆ]] |

|||

[[pl:Nil]] |

[[pl:Nil]] |

||

[[pms:Nil]] |

[[pms:Nil]] |

||

2013年2月17日 (日) 19:35時点における版

| ナイル川 | |

|---|---|

| |

| 延長 | 6,650 km |

| 平均流量 | 2,830 m³/s |

| 流域面積 | 2,870,000 km² |

| 水源 | ルヴィロンザ川 |

| 水源の標高 | 1,134 m |

| 河口・合流先 | 地中海 |

| 流域 |

|

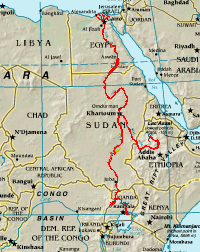

ナイル川(アラビア語: النيل (an-nīl)、英語: the Nile、フランス語: le Nil)は、アフリカ大陸東北部を流れ地中海に注ぐ世界最長級の河川である。長さは6,650km、流域面積は2,870,000km3にのぼる。

概要

一般にはヴィクトリア湖が源流だと思われているが、ヴィクトリア湖には多数の流入河川が存在し、一方でヴィクトリア湖からの流出河川はナイル川しか存在しないため、ヴィクトリア湖をナイル川水系に含み、そこに流れ込む河川の長さもナイル川の長さに加算するのが普通である。ヴィクトリア湖に流れ込む河川のうちで最大最長のものは、ルワンダに源を持ち、ルワンダとブルンジやタンザニアの国境をなし、さらにタンザニアとウガンダの国境をなした後タンザニアのブコバ市北方でヴィクトリア湖に流れ込むカゲラ川である。そのカゲラ川の支流のうちでもっとも長いものは、ブルンジ南部のブルリ県を水源とするルヴィロンザ川(Ruvyironza)であり、これがナイル川の最上流であるとされる。

ヴィクトリア湖(標高1134m)は赤道直下のサバナ気候であり、降水量も多い。ヴィクトリア湖から下流はヴィクトリアナイルとも呼ばれる。ヴィクトリア湖からのナイル川の流出口は湖北部のジンジャであり、流出口には記念碑が建てられているほか、オーエン・フォールズ・ダムが建設され、発電をおこなっている。ヴィクトリア湖から約500km下流に行くとキオガ湖を経て、120mの高さのあるマーチソン・フォールズをとおり、アルバート湖(標高619m)に着く[1]。アルバート湖には、ほかにもウガンダ南西部のジョージ湖からカジンガ水路、エドワード湖を通って流れてきたセムリキ川が注いでいる。アルバート湖からはアルバートナイルとも呼ばれる。南スーダンに入り、急流を一つ越えると首都ジュバである。ジュバからは勾配が非常に緩やかとなり、少し北のモンガラ市周辺からはスッドの影響を受けるようになる。支流のバハル・エル=ガザル川(Bahr el Ghazal)とノ湖で合流し、そこからは白ナイル川とよばれる。このあたりはスッドと呼ばれる大湿原となっており、ここで蒸発して流量が激減する。帆船時代はここは複雑な流路と生い茂る水草によって南北の交通を阻む障壁となってきたが、蒸気船の登場以後は航路が設定されるようになった。さらに、スッドの出口であるマラカル市の南でソバト川を合わせる。マラカルからハルツームまでの800kmの標高差は12mにすぎず、非常に緩やかな流れとなる[2]。

白ナイル川はスーダンのハルツームで、エチオピアのタナ湖から流れてくる青ナイル川と合流する。ハルツームを過ぎて80kmほどで、ナイル川には再び急流が出現する。これは北から数えて6番目の急流のため、第6急流と呼ばれる。ここからエジプトのアスワンまでの間にある6つの急流は、エジプトとスーダンの間の舟運を拒み、交通の障害となってきた。しかし、この急流の区間は古くからエジプトの影響を受け、ヌビアと呼ばれて独自の古代王国を築いていた。第6急流の北、200kmほどのところには古代のクシュ王国の都であったメロエ(Meroë)がある。さらにその北、ハルツームから約300km下流のアトバラで支流のアトバラ川と合流する。これ以北は完全な砂漠気候であり、ナイル河谷を除いてほとんど人は住まなくなる。また、これ以北ではナイルに注ぎ込む常時水流のある支流は存在せず、わずかに降水時に水の流れるワジが点在するのみとなる。第4急流付近には、メロエ以前にクシュの首都であったナパタ(ゲベル・バルカル)がある。この付近に2009年メロウェダム(Merowe Dam)が完成し、大規模な発電を開始した。エジプトに入ると、アスワン・ハイ・ダムとそれによって出来たナセル湖がある。ナセル湖の長さは550kmに及び、その南端はスーダン最北の町ワジハルファを越えさらに南まで延びている。アスワン以北は古くからの「エジプト」であり、幅5kmほどのナイル河谷に人が集住するようになる。アスワンからカイロまでは上エジプトと呼ばれる。この区間ではナイル川はほぼ一本の河川であるが、北西へと流れる支流があり、カイロ南西にファイユーム・オアシスを作ってカルーン湖に注ぎ込む。それからさらに北へ流れ、カイロから北は三角州が発達している。ナイル川三角州は下エジプトとも呼ばれる。三角州はアレクサンドリアからポートサイドまで約240kmの幅を持ち、東のロゼッタ支流と西のダミエッタ支流という二つの主流と多くの分流に別れ、地中海に注いでいる。

水文

| 世界主要河川の比較 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| アマゾン川 | ナイル川 | ミシシッピ川 | 長江 | ヴォルガ川 | コンゴ川 | |

| 長さ(km) | 7,025 | 6,671 | 3,779 | 6,300 | 3,700 | 4,700 |

| 流域面積 (100万km²) |

7,0 | 2,9 | 3,2 | 1,8 | 1,3 | 3,7 |

| 平均流量 (1000m³/s.) |

209 | 2-3 | 18 | 32 | 8 | 41 |

上流のアルバート湖付近のアルバート・ナイル川の流量は約1,048立方メートル/秒であり、一年を通じて大きな変化は無い。南スーダンのサッド湿地においては蒸発散により、流量が大きく減少し約510立方メートル/秒となる。サッド湿地を下り、ソバト川と合流する。ソバト川はエチオピア高原に源流を持つため流量の変化が大きく、増水期の3月には約680立方メートル/秒であり、渇水期の8月には約99立方メートル/秒となる。増水期には浮遊物が多く、これがナイル川に流れ込み、白ナイルの語源となっている。ソバト川の影響により、合流点付近の白ナイル川の流量も約609立方メートル/秒から約1,218立方メートル/秒の範囲で変化している。

その後、ハルツームで青ナイル川を、アトバラでアトバラ川と合流する。アトバラより下流では、砂漠気候の中を流れ、大規模な河川の合流は無い。この地方のナイル川は、乾燥地帯を流下するために蒸発散による影響を大きく受ける。1月から6月にかけての乾季の間、青ナイル川の流量は約113立方メートル/秒であり、ナイル川の流量のうち、白ナイル川からのものが7割から9割をしめる。アトバラ川は雨季以外ほとんど流量は無い。

アトバラ川も青ナイル川もエチオピア高原に源流を持つため、高原の雨季には両河川の流量は大きく増大する。特に青ナイル川の流量増大は非常に大きなもので、8月の青ナイル川流量は約5,600立方メートル/秒以上となり、ナイル川の流量のうち8割から9割をしめる。また、特に青ナイルは標高1800mのタナ湖から短い距離の間に急激に高度を下げるため、河床を侵食し大量の堆積物を下流にもたらす。この土は肥沃であり、洪水時に堆積するエジプトにおいて長い間富をもたらしてきた。アスワン・ハイ・ダム建設以前のエジプト・アスワンにおける流量比は渇水期と増水期で15倍に達した。1971年のダム建設後は、ダム下流のエジプトにおいて一年間の流量変化はほとんどなく、年間通じて同じ水量が流れている。

地史

ナイル川は、エチオピア高原が隆起してきた白亜紀以降に形成されたと考えられている。中新世以降、その状況は5つの時期に分類される。中新世の頃のものは古ナイル(Eonile)と呼ばれ、侵食系であった。その頃は地中海海盆は干上がっており、この盆地に向けて峡谷が形成されたものと思われている。古ナイルによって形成された峡谷は埋積され、現在ではそれらの領域の一部にガス田が見られる。現在のナイル川となったのは更新世末期のことである。[3]12500年前には最終氷期の終わった影響によってヴィクトリア湖の水位が急激に上昇し、それまで閉鎖湖だったものが北のナイル川水系へとあふれ出した[4]。このときに、ヴィクトリア湖は現在のナイル川水系に接続された。

歴史

ナイル川流域、特に下流のエジプトは、世界で最も古い文明の興った土地として知られている。エジプト語では大きな川という意味のIteruと呼ばれた。紀元前3800年ごろにはすでに古代エジプト文明が成立しており、紀元前3150年ごろには統一国家を形成してエジプト古王国となり、以後も肥沃なナイル川流域を基盤として独自の文明を築いた。その南にひろがるヌビアにおいても、エジプト文明の影響を受ける形で王国が形成され、紀元前2200年頃にはクシュ王国が建国された。クシュはエジプト新王国のトトメス1世によって滅ぼされるものの、紀元前900年ごろ、ナイル第4急流のそばにあるナパタ(ゲベル・バルカル)において再興し、紀元前747年には逆に第3中間期のエジプトに攻め込んでエジプト第25王朝を建設した。50年後にアッシリアのアッシュールバニパルに敗れ第25王朝はエジプト支配を失うが、ナパタの王朝はそのまま存続し、紀元前6世紀頃に南のメロエへ遷都したのちも長く栄えた。メロエは鉄鉱石と樹木が豊富であり、さかんに製鉄が行われた。

やがて下流のエジプトはペルシア帝国に支配され、アレクサンドロス帝国に支配された後、ギリシア系のプトレマイオス朝のもとで独立を回復したが、紀元前30年、クレオパトラ7世の時代にアクティウムの海戦によってローマ帝国に支配され独立を失い、皇帝直轄地アエギュプトゥスとなった。しかしヌビアの独立はこの時代も保たれた。メロエの王国が滅ぼされたのは350年ごろ、エチオピア北部を本拠とするアクスム王国によってとされているが、異説もある。メロエ滅亡後、ヌビアは北のノバティア、ドンゴラを首都とする中部のマクリア、ハルツーム周辺を本拠とする南のアロディアの3王国に分かれた。このころ、395年にはローマ帝国は東西に分裂し、エジプトは東ローマ帝国領となった。4世紀から5世紀にかけてはエジプトでもヌビアでもキリスト教が受け入れられるが、639年のイスラム帝国の侵攻によってエジプトは征服され、以後イスラム化した。ヌビアではキリスト教王国がその後も長く命脈を保ったものの、北のイスラム勢力からの圧力によって徐々に弱体化し、最後まで残ったアロディアも14世紀ごろには滅亡して、イスラム教徒によるフンジ王国などが立てられた。19世紀に入るとエジプトでオスマン帝国から半独立の王朝を作り上げたムハンマド・アリーがヌビアへと侵攻し、フンジ王国を滅ぼし、さらにその南に居住するヌエル人やディンカ人、シルック人を征服して、現在のスーダンの版図にいたる中流域をエジプトの支配下に組み入れた。イスマーイール・パシャの時代にはさらに南下し、1869年にはスーダン南端のゴンドコロ(現在のジュバ)まで進出して赤道州を設置し、1874年にはチャールズ・ゴードンを初代総督に任命してウガンダ方面への進出を図った。

いっぽう、上流域においては難所や急流によって中下流域とは断絶され、ほとんど関係のない歴史を歩んだ。15世紀ごろにはヴィクトリア湖畔に領域国家が出現し、19世紀にはいるとモンバサなどのインド洋沿岸のスワヒリ文化圏からのキャラバン・ルートが上流域に到達して、ブニョロ王国やブガンダ王国などがインド洋のアラブ人交易圏と遠距離交易を行いながら繁栄した。

ナイル川源流の探索

ナイル川源流を探ることは古代より行われていた。しかし、サッド湿地などの航路の難所を越えることができず、源流は不明のままであった。古代の地理学者もナイルの源については知らず、さまざまな推測によって地図を描くよりほかはなかった。紀元前5世紀のヘロドトスはナイル川は西アフリカから東進した後北上してエジプトに流れ込むと考えていた。1世紀にはギリシアのディオゲネスという船乗りがインド洋交易の帰途に東アフリカの海岸から内陸部に入り込み、25日間ナイルの源流を求めて奥地へ旅をしたとされる。彼の報告に基づき、2世紀の地理学者クラウディオス・プトレマイオスは、「月の山」とそのふもとの2つの湖がナイル川の水源であると考えた。アラブ人もナイルの源流については知らず、1355年に出版されたイブン・バットゥータの著書『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』でもニジェール川をナイルと記し、ニジェール川はナイル川の支流であると考えていた記載がある[5]。16世紀ごろからエチオピアとヨーロッパとの交流が始まるにしたがって青ナイル周辺の地理は判明し始め、1615年にはポルトガルのイエズス会の修道士であるペドロ・パエスがタナ湖を発見している。1770年にはスコットランド人の探検家ジェームズ・ブルースが探検を行い、彼によって青ナイル川の源流がタナ湖であることがヨーロッパ人にも知られるようになったが、白ナイル川については不明のままであった。

19世紀初頭には北のエジプトの総督がスーダン進出と同時にナイル川の源流探査を行い、1842年にはゴンドコロまで達したものの、その南までは進めなかった。19世紀中盤に入るとヨーロッパ人のアフリカ探検が盛んになり、ナイル源流の探索もその主要なテーマの一つとなった。1858年にイギリス人の探検家ジョン・ハニング・スピークがヴィクトリア湖を発見した。彼は、リチャード・フランシス・バートンとともにナイル川の水源を探す探検を行い、まず二人でタンガニーカ湖を発見した。その後、体調不良でタンガニーカ湖畔に残ったバートンを置いてスピークは探検を進め、1858年8月3日、ムワンザでヴィクトリア湖を「発見」した。この湖をナイル川の水源だと信じたスピークは、時のイギリス女王ヴィクトリアの名を取り「ヴィクトリア湖」と命名した。しかし、スピークの探検では、湖がナイル川の水源である事は確認できななかったため、タンガニーカ湖がナイル川の源流であると考えるバートンと、ヴィクトリア湖がナイルの源流であると考えるスピークの大論争が勃発した[6]。この論争に決着をつけるべくスピークは1860年9月よりジェームズ・オーガスタス・グラントとともににザンジバルを出発して再び探検を行い、1862年7月28日、ヴィクトリア湖北岸のジンジャから大きな川が北へと流れ出していることを確認した[7]。スピークはこの流出地点にある滝をリポン滝と名づけ、これで謎は解明されたと考えて帰路に着いたが、しかし、この探検でも謎は残ったままで、論争はさらに続いた。1864年9月には両者の討論会が予定されていたが、その前日にスピークは銃の暴発事故で死亡してしまう。この死には不明な部分が多く、さらに論争の一方の当事者が死去してしまったことからナイル源流論争はさらに混乱した。その上、サミュエル・ベーカーとフローレンス・ベーカーのベーカー夫妻が1864年3月14日にアルバート湖を発見し、1866年にその結果を発表したため、混乱は頂点に達した。

この論争を受けて、デイヴィッド・リヴィングストンがこの地域を探検したが、彼はベーカーよりもさらに南、ルアラバ川とその源流のザンビアにあるバングウェウル湖がナイルの源流であると考え、探査を行った。この探検の途中でリヴィングストンはヨーロッパとの連絡が一時途絶え、アメリカの新聞が派遣したヘンリー・モートン・スタンリーとウジジの村で邂逅するなど困難を重ねたが、源流の確定には至らず客死した。その跡を継いだヘンリー・モートン・スタンリーは1875年、リポン滝を確認した後で湖を周遊し、これによってヴィクトリア湖がナイル川の源流であると確定された[8]。その後も、ヴィクトリア湖に流れ込む川の探検が続けられており、カゲラ川やその支流のルヴィロンザ川やなどが源流とされるようになってきている。真の源流の探索は21世紀に入っても続けられており、2006年にもブラジルとニュージーランドの探検家が新しい源流を発見している。

植民地化

ナイル川の源流がほぼ確定されると、イギリスをはじめとするヨーロッパ列強がこの地域に食指を伸ばし始めた。とくに最下流のエジプトに強力な利害を持つイギリスが熱心であった。もしナイル上流がほかの列強によって支配された場合、ナイルの水に頼っているエジプトが甚大な被害をこうむる可能性があったからである。こうした中、エジプトの圧政に耐えかねた人々の中からモスリムのシャイフであるムハンマド・アフマドが立ち上がり、1881年にマフディー戦争を起こす。1882年にエジプトを保護国化したイギリスはチャールズ・ゴードンを派遣したが1885年にハルツームが陥落し、ゴードンも殺害されて、マフディー国家はほぼ現在のスーダンの領域まで領土を拡大させ、イギリスは一時スーダンからの撤退を余儀なくされた。しかし、その南方にあるエジプト最南端の赤道州には総督エミン・パシャが残留しており、孤立しながら何とか独立を保っていた。このエミン・パシャの扱いが、のちにイギリスとドイツの間の争点となることとなった。エミン・パシャは本名をシュニッツァーというドイツ人であり、彼を救出すると称してイギリスとドイツがそれぞれ軍を派遣したのである。この救出作戦はヘンリー・モートン・スタンリー率いるイギリス隊に軍配が上がり、1889年にエミン・パシャは「救出」されて赤道州政府は滅亡した。これに対して出遅れたドイツ隊はブガンダ王国と友好条約を締結するなどしてこの地域に進出を図ったが、結局1890年8月10日、ヘルゴランド=ザンジバル条約により南緯1度の線に両国の境界線が引かれ、ナイル上流域はすべてイギリスの勢力範囲となった。これに基づいて、ナイル最上流にあたるヴィクトリア湖周辺にもイギリスの触手が伸びた。ブガンダ王国やブニョロ王国、トロ王国、アンコーレ王国といった国々と条約を締結し、1894年にはウガンダ保護領が成立した[9]。

このころ、アフリカ最南端のケープ植民地首相に就任したセシル・ローズはカイロからケープタウンまでの鉄道(ケープ・カイロ鉄道)と電信を敷設する政策を提唱し、アフリカをイギリス植民地で南北に縦断させるアフリカ縦断政策が3C政策の一環としてイギリス政府によって採られるようになった。これに伴い、再びナイル川流域にイギリスの目が向けられるようになった。1898年にイギリスは再びスーダンに侵攻し、同年のオムドゥルマンの戦いによってホレイショ・キッチナーの指揮の元マフディー国家をほぼ滅亡させた。しかしこのころ、フランスはアフリカ大陸最西端のダカールからサヘル地帯を次々と植民地化し、フランス植民地によるアフリカ横断(アフリカ横断政策)を狙っていた。この二つの政策は、オムドゥルマンの戦いの戦いから一週間後に、スーダン中央部(現在の南スーダン北部)のナイル沿いの都市、ファショダ(コドク)にて衝突する。フランス領赤道アフリカ首府のブラザヴィルから出発したジャン・バティスト・マルシャン将軍の軍が2年間かけてファショダに到達し、マフディー国家消滅の混乱をついてファショダを占領したのである。これはファショダ事件と呼ばれる。キッチナーの軍はファショダに急行して両軍はにらみあったが、フランスが譲歩して撤退し、ナイル川流域のイギリスの覇権はこれで確立された。この年、イギリスとエジプトの共同統治領アングロ・エジプト・スーダンが成立し、こうして、マフディー国家の滅亡とともにナイル川の流域のほとんどはイギリスによって一体的に統治されることとなった。

その後、1922年にエジプトが、1956年にスーダンが、1962年にウガンダがイギリスから独立し、この地域はすべて植民地支配から脱却した。しかし、上流域のウガンダやスーダンにおいては内乱や紛争が絶えず、とくにスーダンにおいては北部のアラブ人イスラム教徒と南部の黒人系キリスト教徒との紛争が激化して、1955年から1972年の第一次スーダン内戦、1983年から2005年にかけての第二次スーダン内戦が起きた。これにより、この地域の開発は遅れ、多くの死者が出た。結局、2005年の和平合意に基づいて2011年に2011年南部スーダン独立住民投票が行われ、圧倒的多数の支持を受けて同年南スーダン共和国が独立した。

開発

ナイル川の肥沃な流域は世界四大文明のひとつであるエジプト文明を育んだ。古代ギリシアの歴史家・ヘロドトスは「エジプトはナイル川の賜物」という言葉を『歴史』に記している。ナイル川は7月中旬、エチオピア高原に降るモンスーンの影響で氾濫を起こす。この洪水は上流より肥沃な土壌をエジプトをはじめとするナイル河畔にもたらしていた。しかも、水位の上下はあれど氾濫が起きないことはなく、鉄砲水のような急激な水位上昇もなく、毎年決まった時期に穏やかに増水が起こった。砂漠気候でほとんど雨の降らないエジプトにおいて、この氾濫は文明の屋台骨とも言えるものであった。この氾濫の時期を知るために世界最古の暦のひとつであるシリウス暦が作られ、氾濫が収まった後に農地を元通り配分するために測量と幾何学が発達した。古代エジプト崩壊後も歴代の統治者はナイルを重視し続けた。ナイルの水位を知るための水位計(ナイロメーター)が各地に設置され、716年に建設されたカイロのローダ島のもの[10]をはじめ、アスワンのエレファンティネ島などに現在でも数基が残存している[11]。

この古来よりの農法が変化するのは19世紀に入ってからである。産業革命によって綿布の生産力が飛躍的に向上し、原料としての綿花栽培がさかんになると、それまでの浅い水路を掘って洪水時の水をためていたベイスン灌漑方式に変わり、夏運河と呼ばれる通年灌漑用の深い水路が掘られ、通年耕作が可能となった[12]。夏運河からは水車などで水がくみ上げられ農地へと供給された。これによってエジプトにおいて洪水は農耕に必要なものではなくなり、逆に洪水を起こさないようコントロールする必要に迫られることとなった。そこで1901年には水害を防ぐためアスワン・ダムが建設されたが、治水能力は大幅に向上したものの完全に洪水を止めるところまでは行っていなかった。そこで1952年にエジプト革命によって政権を握ったガマール・アブドゥル=ナーセル政権はアスワン・ハイ・ダム計画を推進し、1970年に完成させた。アスワン・ハイ・ダムが建設されることで、ナイルの洪水を完全に防ぐことができるようになり、これまで洪水期には使用できなかった広大な農地を使用することが可能となった。さらに、ナセル湖からワーディー・ゲディード県などへの送水によって2250km3の農地開発を目的としたトシュカ・プロジェクトが1998年に着工され、2003年に完成する[13]など、大規模な開発が進められた。アスワン両ダムの発電量は当時のエジプトの半分近くにも及んだ。湖の出現によってこの地域では漁業も盛んとなった。一方でアスワン・ハイ・ダムの建設に伴い、アブ・シンベル神殿やヌビア遺跡などの貴重な古代エジプトの文化遺産がダム湖に沈む為、遺跡の高台への移動を余儀なくさせられている。また、ナイル川が運んで来る肥沃な土壌が農地に届かなくなったため、肥料の大量投入によって地力を維持せざるを得ない状況となっている。現在、ナイル川下流地域では灌漑による塩害の発生や土砂の流出などに悩まされており、エジプト政府はこの対策をせまられている。

また、その南にあるスーダンにおいても、1920年代からはじめられたゲジラ計画や1966年のロセイレス・ダムなどの建設によって、水利用と開発が進んだ[14]。とくにゲジラ計画は、青ナイル川のセンナールダムから大規模な幹線水路を引き、肥沃なハルツーム南のジャジーラ州をかんがいするもので、のちに白ナイル水系にも1937年にジェベルアリダムを建設して水を引き、最終的には灌漑水路の総延長は4300km、灌漑エリアは8,800 km²にもおよぶ大規模なものであり、この完成によってスーダンははやくも1930年代には世界有数の綿花生産国になる[15]と同時に、小麦などの生産も向上して「アフリカのパン籠」と呼ばれるまでになった。その後もナイル川の開発は進められ、1970年代後半にはスッドにてナイル川の水量を増すためのジョングレイ運河の建設が進められたが、環境への影響と政情不安によって計画は放棄された。2009年にはハルツームの北にメロウェダムが建設された。

ナイル川の水は周辺諸国にとって貴重なものであり、激しい争奪戦の的となってきた。とくにエジプトは国土全域でほとんど降雨がなく、外国からの流入地表水への依存率は97%(1996年)にも達する[16]。エジプトに流入する河川はナイル川しか存在しないため、この依存率はそのままナイル川への依存率であり、ナイルの水なしではエジプトが存立し得ないことが示されている。このことから、1929年にはエジプトとイギリス(スーダンをエジプトと共同統治していた)の間で水利協定が結ばれた。この協定において、両国間の水配分が決定され、エジプトは自らの水の利用に影響する上流での河川開発事業において拒否権を保持することが定められた。さらに1959年にはスーダンとエジプトの間に新たな水利協定が結ばれ、ナイルの年間水量840億m3のうち蒸発分100億m3を除いた555億m3がエジプト利用分、185億m3がスーダン利用分と決定された[17]。この配分や既得権はエジプトにとって非常に有利なものであるため、特に上流域諸国において不満が高まっていた。そこで1999年2月にナイル川流域イニシアチブ(Nile Basin Initiative、NBI)が流域9カ国によって結成され、ナイル川の総合開発や水資源の配分について総合的に話し合う場となった。しかし上流域の不満は大きく、2010年5月には「ナイル流域協力枠組み協定」という新協定が提案された。これは他国に影響を与えない範囲で自国内の水資源を自由に使えるようにするもので、上流域諸国の広い支持を得たものの、下流に当たるエジプトとスーダンは水の割当量減につながるとしてこれを拒否。一方上流域にあたるエチオピア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、タンザニアはこれに署名を行い、両陣営間の対立が表面化した[18]。

河川交通

ナイル川、特に白ナイル川は全般的に勾配は緩やかであるが、何ヶ所か急流や滝が存在するため、河川全域を通じての通航はできない。しかしその部分を除けば航行は可能であり、河口からアスワンの第一急流までの間は古来より交通路として非常に重要な地位を占めてきた。古代エジプト文明の時代より、エジプト人はナイル河畔に居住していた。特に第一急流までの間は河川交通によって密接に結ばれており、河口からここまでが「エジプト」として認識される部分であった。エジプト文明が強力になるにつれて、その影響力は徐々に次の急流にまで伸びていった。エジプト中王国期のエジプト第12王朝時代には第二急流のすぐ下流にまで南限が達した[19]。急流部分には町が作られ、交通の結節点となった。こうしてナイル川を河川交通路として利用することにより、エジプト文明の影響力は最盛期には現在のエチオピアなど上流部にまで及んでいた。冬季においては季節風を利用し、帆掛舟により、川を遡行することができた。現在でも、ファルーカと呼ばれる帆船が、交通手段として利用されており、観光船の運航も行われている。

アスワンの南の第一急流には現在アスワンハイダムが建設され、できたナセル湖にはアスワンとスーダン最北の街ワジハルファの間に定期船が就航している。ナセル湖にはアブ・シンベル神殿などの観光遊覧船も就航し、多くの観光客を集めている。

スーダンにおいても、ナイル川の河川交通は重要である。白ナイル州の南部にあるコスティ市から南スーダンの首都ジュバにいたる1436kmの水路は、道路交通の発達していないこの地域においては生命線となっている[20]。この間には、ナイル川の河川交通の難所として知られていた南スーダンのスッド湿地がある。この区間には多目的利用のジョン・グレイ運河建設計画があったが、生態系への影響や、スッドを通り抜ける風が湿度を失うことによってスーダン北部の砂漠化がより進行することへの懸念、流域の政情不安などから、計画は1985年以来凍結されたままとなっている。

ウガンダにおいては過去に蒸気船航路が開設されたことがあるものの、現在では定期航路は開設されていない。

支流

括弧内は最長流路上の河川。下流より記載。

脚注

- ^ 水野一晴「自然」/ 吉田昌夫・白石壮一郎編著『ウガンダを知るための53章』 明石書店 2012年 pp21-23

- ^ 「朝倉世界地理講座 アフリカⅠ」初版、2007年4月10日(朝倉書店)p197

- ^ http://www.aber.ac.uk/quaternary/tana/geology.htm

- ^ 「キリマンジャロの雪が消えていく―アフリカ環境報告」p17 石弘之(岩波新書、2009)

- ^ 「三大陸周遊記」p316 イブン・バットゥータ 前嶋信次訳 角川書店 昭和36年6月28日初版発行

- ^ 吉田昌夫『世界現代史14 アフリカ現代II』山川出版社、1990年2月第2版。p.32-33

- ^ アンヌ・ユゴン『アフリカ大陸探検史』p59 創元社,1993年 ISBN 4422210793

- ^ 『アフリカを知る事典』、平凡社、ISBN 4-582-12623-5 1989年2月6日 初版第1刷 p.309

- ^ 「新書アフリカ史」第8版(宮本正興・松田素二編)、2003年2月20日(講談社現代新書)p308

- ^ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/kaigai/k_facilities/a_egypt1.html 農林水産省/伝統的農業水利施設(エジプト ナイロメーター) 2012年10月20日閲覧

- ^ http://ja.egypt.travel/attraction/index/the-nilometer-in-aswan エジプト観光庁 アスワンのナイロメーター(水位計) 2012年10月20日閲覧

- ^ 『ナイル 地域をつむぐ川』 加藤博 刀水書房 2008年7月1日 初版第1刷 p.42-48

- ^ [1]

- ^ 「ビジュアルシリーズ世界再発見2 北アフリカ・アラビア半島」p75 ベルテルスマン社、ミッチェル・ビーズリー社編 同朋舎出版 1992年5月20日第1版第1刷

- ^ 吉田昌夫 『世界現代史14 アフリカ現代史II──東アフリカ』p108 山川出版社、1990年2月第2版。

- ^ 「地球の水が危ない」p49 高橋裕 岩波書店 2003年2月20日第1刷

- ^ http://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20101221.html ナイル川流域国間の水資源問題 | 水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) | 技術協力プロジェクト | 事業・プロジェクト - JICA 2012年10月20日閲覧

- ^ http://www.jica.go.jp/project/egypt/0702252/news/column/20101221.html ナイル川流域国間の水資源問題 | 水管理改善プロジェクト2(農民水利組織の能力向上) | 技術協力プロジェクト | 事業・プロジェクト - JICA 2012年10月20日閲覧

- ^ 「地図で読む世界の歴史 古代エジプト」ビル・マンリー著 古田実+牧人舎訳 p43 浜島書店 1998年7月15日増補版第2刷

- ^ 田辺 裕、島田 周平、柴田 匡平、1998、『世界地理大百科事典2 アフリカ』、朝倉書店 p290 ISBN 4254166621