「ホビットの冒険」の版間の差分

Kokada jnet (会話 | 投稿記録) |

61.7.42.53 (会話) |

||

| (17人の利用者による、間の32版が非表示) | |||

| 21行目: | 21行目: | ||

| portal1 = 文学 |

| portal1 = 文学 |

||

}} |

}} |

||

『'''ホビットの冒険'''』(ホビットのぼうけん、原題:''The Hobbit, or There and Back Again.'')は、[[1937年]]9月21日に出版された[[J・R・R・トールキン]]による[[ファンタジー]]小説。 |

『'''ホビットの冒険'''』(ホビットのぼうけん、原題:''The Hobbit, or There and Back Again.'')は、[[1937年]]9月21日に出版された[[J・R・R・トールキン]]による[[児童文学]]、[[ファンタジー]]小説。『[[指輪物語]]』の前日譚に当たる。 |

||

== 概要 == |

|||

同じトールキン作品の『[[指輪物語]]』の[[前日譚]]にあたる作品であり、批評家からも広く称賛を受け、[[カーネギー賞]]にノミネートされたほか、[[インターナショナル・ヘラルド・トリビューン|ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン]]最優秀児童文学賞を受賞。今日に至るまで人気を保ち、児童文学の古典的作品と見なされている。 |

|||

[[ホビット]]と呼ばれる小人が、[[イスタリ|魔法使]]や[[ドワーフ (トールキン)|ドワーフ]]とともに[[竜 (トールキン)|竜]]に奪われた財宝を取り戻すべく、竜の住む山を目指す冒険譚。 |

|||

本作が成功したため、出版社はトールキンに続編の執筆を依頼した。これがのちに『指輪物語』となり、この執筆の過程でトールキンは、『指輪物語』との整合性をとるために本書に改訂を行った。1951年の第2版では「くらやみでなぞなぞ問答」(第5章)で重要な改訂がなされた。その後も、ビルボが足を踏み入れた世界に関するトールキンの考えの変遷を反映して、1966年にさらなる改訂が加えられた(第3版)。 |

|||

批評家から広く称賛を受け、[[カーネギー賞]]にノミネートされたほか、[[インターナショナル・ヘラルド・トリビューン|ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン]]最優秀児童文学賞を受賞。今日に至るまで人気を保ち、児童文学の古典的作品と見なされている。 |

|||

[[ピーター・ジャクソン]]監督による映画化のプロジェクト『[[ホビット (映画)|ホビット]]』も進行中であり、2012年に第1部『ホビット 思いがけない冒険』が、2013年に第2部『ホビット ゆきて帰りし物語』が公開予定である。 |

|||

本作の日本語訳としては、[[瀬田貞二]]の訳によるもの(1965年)と[[山本史郎]]によるもの(1997年)がある。 |

|||

{{ネタバレ}} |

|||

[[ピーター・ジャクソン]]監督による映画化のプロジェクト『[[ホビット (映画)|ホビット]]』が進行中であり、3部作のうち第1部『[[ホビット 思いがけない冒険]]』が2012年に公開された。 |

|||

== あらすじ == |

== あらすじ == |

||

ことの始まりは、ある四月も末の日、ホビット |

ことの始まりは、ある四月も末の日、ホビット村のビルボを訪ねた魔法使いの[[ガンダルフ]]の画策により、13人の[[ドワーフ (トールキン)|ドワーフ]]達が次々と押しかけて来た、ビルボ宅でのティー・パーティであった。[[トーリン・オーケンシールド]]率いるこのドワーフたちは、邪竜[[スマウグ]]に奪われた父祖の地はなれ山({{仮リンク|エレボール|en|Lonely Mountain}})とその財宝を取り返す遠征を計画しており、ガンダルフの薦めによりビルボを「忍びの者」として雇うつもりでやって来たのだった。何も知らないビルボは右往左往するばかりだったが、ドワーフたちの歌を聞くうち、我知らず冒険を求める「トゥック的」性向がかき立てられる。しかしそれも束の間、事情を聞くとパニックを起こしてドワーフたちの失笑を買う。ドワーフたちに馬鹿にされて憤然としたビルボは、思わず計画に乗ることを宣言してしまう。ガンダルフがトーリンの父スラインから預かったという「スロールの地図」を披露し、はなれ山の秘密の裏口の存在ゆえに「忍びの者」ビルボの存在が必要だと、ドワーフたちを説得する。 |

||

こうしてビルボとドワーフ、そしてガンダルフの一行は旅立つこととなり、途上、ガンダルフはトロルからドワーフたちを救い、一行を[[裂け谷]]まで連れて来る。裂け谷では[[エルロンド]]が「スロールの地図」の秘密を解明する。{{仮リンク|霧ふり山脈|en|Misty Mountains}}を越える際、一行は[[オーク (トールキン)|ゴブリン]]に囚われ、山の地下深くへと追い立てられる。ガンダルフによって救出されるも、ビルボだけは途中で一行とはぐれてしまう。ゴブリンの地下のトンネルで道に迷ったビルボは、偶然指輪を発見し、[[ゴクリ]]と遭遇する。ゴクリとビルボのなぞなぞ問答では、ビルボが勝てばゴクリが出口までの道を教えるが、負ければゴクリがビルボを食べるという取り決めだったが、ビルボの「ポケットの中にあるものは何だ?」という問いにゴクリは答えられなかった。指輪がなくなったことに気づいたゴクリの後を、姿を消す指輪の力を借りたビルボが追い、ビルボは無事逃れてドワーフたちと合流する。この一件でドワーフたちのビルボへの評価は高まる。一行はゴブリンと |

こうしてビルボとドワーフ、そしてガンダルフの一行は旅立つこととなり、途上、ガンダルフはトロルからドワーフたちを救い、一行を[[裂け谷]]まで連れて来る。裂け谷では[[エルロンド]]が「スロールの地図」の秘密を解明する。{{仮リンク|霧ふり山脈|en|Misty Mountains}}を越える際、一行は[[オーク (トールキン)|ゴブリン]]に囚われ、山の地下深くへと追い立てられる。ガンダルフによって救出されるも、ビルボだけは途中で一行とはぐれてしまう。ゴブリンの地下のトンネルで道に迷ったビルボは、偶然[[一つの指輪|指輪]]を発見し、[[ゴクリ]]と遭遇する。ゴクリとビルボのなぞなぞ問答では、ビルボが勝てばゴクリが出口までの道を教えるが、負ければゴクリがビルボを食べるという取り決めだったが、ビルボの「ポケットの中にあるものは何だ?」という問いにゴクリは答えられなかった。指輪がなくなったことに気づいたゴクリの後を、姿を消す指輪の力を借りたビルボが追い、ビルボは無事逃れてドワーフたちと合流する。この一件でドワーフたちのビルボへの評価は高まる。一行はゴブリンと{{仮リンク|ワーグ|label=アクマイヌ|en|Warg#Tolkien's wargs}}の追撃を受けるが、[[グワイヒア|ワシ]]に助けられ、[[ビヨルン]]の家では、しばし憩う。 |

||

一行は[[闇の森]]の黒い森にガンダルフ抜きで入って行く。闇の森では、ビルボは、ドワーフたちをまずは巨大な蜘蛛たちから、次いで[[シルヴァン・エルフ|森のエルフ]]から救い出す。湖の町({{仮リンク|エスガロス|en|Esgaroth}})では、「山の下の王」がスマウグを滅ぼし富をもたらすという、予言の成就を望む人間たちから歓迎を受ける。遠征隊ははなれ山の秘密の裏口を発見し、スマウグの巣の偵察に送り出されたビルボは、財宝の中から大きなカップを盗み出し、またスマウグの急所を発見する。激怒したスマウグは、湖の町の人間たちが侵入者たちの手助けをしたものと推察し、町の破壊に赴く。ビルボがスマウグの急所についてドワーフたちに報告するのを聞いていたツグミが、弓の名手バルドにこれを伝え、ドラゴンはバルドの射た弓で退治される。 |

一行は[[闇の森]]の黒い森にガンダルフ抜きで入って行く。闇の森では、ビルボは、ドワーフたちをまずは巨大な蜘蛛たちから、次いで[[シルヴァン・エルフ|森のエルフ]]から救い出す。湖の町({{仮リンク|エスガロス|en|Esgaroth}})では、「山の下の王」がスマウグを滅ぼし富をもたらすという、予言の成就を望む人間たちから歓迎を受ける。遠征隊ははなれ山の秘密の裏口を発見し、スマウグの巣の[[偵察]]に送り出されたビルボは、財宝の中から大きな[[カップ]]を盗み出し、またスマウグの[[急所]]を発見する。激怒したスマウグは、湖の町の人間たちが侵入者たちの手助けをしたものと推察し、町の破壊に赴く。ビルボがスマウグの急所についてドワーフたちに報告するのを聞いていた[[ツグミ]]が、弓の名手バルドにこれを伝え、ドラゴンはバルドの射た弓で退治される。 |

||

スマウグが山を留守にしている間に、ビルボはその財宝の中にトーリンの一族に伝わる家宝である[[アーケン石]]を発見し、ドワーフには内緒で自分のポケットにしまう。森のエルフたちと湖の町の人間たちが山にやって来て、宝の分配を要求すると、トーリンはこれを拒絶し、北方の同胞を呼び寄せて守備を固める。ビルボは盗み出したアーケン石と引き換えに戦いを回避しようとするが、トーリンは憤怒に燃えてビルボを追い出し、さらに態度を硬化させ、戦いは不可避となった。 |

スマウグが山を留守にしている間に、ビルボはその財宝の中にトーリンの一族に伝わる家宝である[[アーケン石]]を発見し、ドワーフには内緒で自分のポケットにしまう。森のエルフたちと湖の町の人間たちが山にやって来て、宝の分配を要求すると、トーリンはこれを拒絶し、北方の[[同胞]]を呼び寄せて守備を固める。ビルボは盗み出したアーケン石と引き換えに戦いを回避しようとするが、トーリンは憤怒に燃えてビルボを追い出し、さらに態度を硬化させ、戦いは不可避となった。 |

||

ガンダルフが現れて、ゴブリンと |

ガンダルフが現れて、ゴブリンとアクマイヌの接近を知らせると、一転、ドワーフと人間とエルフは、共通の敵を相手に力を合わせて戦うこととなる。この五軍による決戦は、折良くビヨルンとワシたちという援軍を得た三軍の連合軍側の勝利に終わる。この戦いで致命傷を負ったトーリンは、いまわの際にビルボと和解する。ビルボは宝の分け前として、小馬一頭で運べる金銀の小箱一つずつ以上は不要だと断ったが、それでもしかし、大変裕福なホビットとしてわが家に戻った。 |

||

== 登場人物 == |

== 登場人物 == |

||

| 72行目: | 75行目: | ||

** [[ビヨルン]] (Beorn) - 大きな体を持つ、気性の荒い熊人。ビルボたちをもてなす。五軍の合戦にも参戦。 |

** [[ビヨルン]] (Beorn) - 大きな体を持つ、気性の荒い熊人。ビルボたちをもてなす。五軍の合戦にも参戦。 |

||

* その他の動物 |

* その他の動物 |

||

** 鷲の王 ‐大鷲族の長。アクマイヌに追い詰められたビルボたち一行を救出する。五軍の合戦にも参戦。『指輪物語』の[[グワイヒア]]と同一の存在かは |

** 鷲の王 ‐大鷲族の長。アクマイヌに追い詰められたビルボたち一行を救出する。五軍の合戦にも参戦。『指輪物語』の[[グワイヒア]]と同一の存在かどうかは明らかにされていない。 |

||

** ツグミ (Thrush) - 魔力を持つツグミ族の一匹。重要な局面でビルボやバルドを助ける。 |

** [[ツグミ]] (Thrush) - 魔力を持つツグミ族の一匹。重要な局面でビルボやバルドを助ける。 |

||

** [[ロアーク]] (Roäc) - 言葉を理解する大ガラス族の長。トーリンやダインの伝言役として活躍する。 |

** [[ロアーク]] (Roäc) - 言葉を理解する大ガラス族の長。トーリンやダインの伝言役として活躍する。 |

||

* [[トロル]] |

* [[トロル]] |

||

| 82行目: | 85行目: | ||

** 大ゴブリン - 霧ふり山脈のゴブリン族の王。 |

** 大ゴブリン - 霧ふり山脈のゴブリン族の王。 |

||

** ボルグ (Bolg) - モリアのゴブリン族の長。祖先の復讐を果たすため一族を率いて、五軍の合戦に参上する。 |

** ボルグ (Bolg) - モリアのゴブリン族の長。祖先の復讐を果たすため一族を率いて、五軍の合戦に参上する。 |

||

* |

* {{仮リンク|ワーグ|label=アクマイヌ|en|Warg#Tolkien's wargs}} - ゴブリンの手下の動物。五軍のうち敵側の1軍。冒険中の一行を追い詰めたりもした。 |

||

* [[ゴクリ]] (Gollum) - 霧ふり山脈の深奥の湖に住む奇怪な生物。ビルボになぞなぞ合戦を持ちかける。 |

* [[ゴクリ]] (Gollum) - 霧ふり山脈の深奥の湖に住む奇怪な生物。ビルボになぞなぞ合戦を持ちかける。 |

||

* [[スマウグ]] (Smaug) - 赤みがかった金色の鱗を持つドラゴン。谷間の町とはなれ山を荒廃させ、そのすべての宝を奪った貪欲な邪竜。 |

* [[スマウグ]] (Smaug) - 赤みがかった金色の鱗を持つドラゴン。谷間の町とはなれ山を荒廃させ、そのすべての宝を奪った貪欲な邪竜。 |

||

| 89行目: | 92行目: | ||

== 構想と創作 == |

== 構想と創作 == |

||

=== 背景 === |

=== 背景 === |

||

1930年代初めのトールキンは、学問の世界ではオックスフォード大学においてアングロ・サクソン語の「ロリンソン・アンド・ボズワース教授職」にあり、[[w: Pembroke College, Oxford|ペンブルク・コレッジ]]の[[フェロー]]として活躍していた。創作に関しては、「ゴブリン・フィート」<ref>''Oxford Poetry'' (1915) Blackwells.</ref>、および[[ナーサリーライム]]/[[マザー・グース]]の[[w:Hey Diddle Diddle|「ヘイ・ディドル・ディドル」]]を語り直した「猫と[[フィドル]]—未完のナーサリーライム、その呆れた秘密明らかに」<ref>''Yorkshire Poetry'', Leeds, vol. 2, no. 19, October–November 1923.</ref>という二つの詩作品をすでに発表していた。この時期の創作活動としては、毎年クリスマスに彼の子供たち宛に送った『サンタ・クロースからの手紙』 |

1930年代初めのトールキンは、学問の世界では[[オックスフォード大学]]において[[古英語|アングロ・サクソン語]]の「ロリンソン・アンド・ボズワース教授職」にあり、[[w: Pembroke College, Oxford|ペンブルク・コレッジ]]の[[フェロー]]として活躍していた。創作に関しては、「ゴブリン・フィート」<ref>''Oxford Poetry'' (1915) Blackwells.</ref>、および[[ナーサリーライム]]/[[マザー・グース]]の[[w:Hey Diddle Diddle|「ヘイ・ディドル・ディドル」]]を語り直した「猫と[[フィドル]]—未完のナーサリーライム、その呆れた秘密明らかに」<ref>''Yorkshire Poetry'', Leeds, vol. 2, no. 19, October–November 1923.</ref>という二つの詩作品をすでに発表していた。この時期の創作活動としては、毎年クリスマスに彼の子供たち宛に送った『サンタ・クロースからの手紙』(“The Father Christmas Letters”)(エルフとゴブリンが争い、親切な北極熊が登場する挿絵付きの手書きの物語)<ref>ベイリー・トールキン編 せた ていじ やく『J. R. R. トールキン サンタ・クロースからの手紙』, 評論社, 1976年.</ref>の他、エルフ語とその神話世界の創造(トールキンが1917年以来手がけてきたものである)の発展がある。これらの作品はすべて彼の死後出版された<ref>{{harvnb|Rateliff|2007|pages=xxx–xxxi}}</ref>。 |

||

1955年の[[W・H・オーデン]]宛の書簡で、トールキンは、『ホビットの冒険』は、1930年代初めのある日、学業修了検定試験の採点をしていた時に始まったのだと回想している。トールキンは白紙の解答用紙を見ると、ふと思いついてそこに「地面の穴のなかに、ひとりのホビットが住んでいました」と書いたのだ。1932年の末までには物語は完成し、 [[C・S・ルイス]]を含む数人の友人<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=181}}; ハンフリー・カーペンター『J. R. R. トールキン—或る伝記』, 菅原啓州訳, 評論社, 1982年, p. 210.</ref>とトールキンの学生だったエレイン・グリフィズが原稿を読んでいる<ref name="Letter294">{{harvnb|Carpenter|1981|page=294}}. </ref>。1936年、オックスフォードにいるグリフィズのところに出版社ジョージ・アレン・アンド・アンウィンに勤めている友人のスーザン・ダグナルが訪ねて来た時、グリフィズはダグナルに原稿を貸したか<ref name="Letter294" />、もしくはトールキンから借りるといいと言ったとされている<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=184}}</ref><ref> 『J. R. R. トールキン—或る伝記』, p. 213.</ref>。いずれにせよ、ダグナルは感心し、社長のスタンリー・アンウェンに見せ、彼はそれを息子のレイナーに読ませて書評を書かせたのだ。10歳のレイナーが好意的な短い書評を書くと、トールキンの原稿はアレン・アンド・アンウィンから出版されることになった。 |

1955年の[[W・H・オーデン]]宛の書簡で、トールキンは、『ホビットの冒険』は、1930年代初めのある日、学業修了検定試験の採点をしていた時に始まったのだと回想している。トールキンは白紙の解答用紙を見ると、ふと思いついてそこに「地面の穴のなかに、ひとりのホビットが住んでいました」と書いたのだ。1932年の末までには物語は完成し、 [[C・S・ルイス]]を含む数人の友人<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=181}}; ハンフリー・カーペンター『J. R. R. トールキン—或る伝記』, 菅原啓州訳, 評論社, 1982年, p. 210.</ref>とトールキンの学生だったエレイン・グリフィズが原稿を読んでいる<ref name="Letter294">{{harvnb|Carpenter|1981|page=294}}. </ref>。1936年、オックスフォードにいるグリフィズのところに出版社ジョージ・アレン・アンド・アンウィンに勤めている友人のスーザン・ダグナルが訪ねて来た時、グリフィズはダグナルに原稿を貸したか<ref name="Letter294" />、もしくはトールキンから借りるといいと言ったとされている<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=184}}</ref><ref> 『J. R. R. トールキン—或る伝記』, p. 213.</ref>。いずれにせよ、ダグナルは感心し、社長のスタンリー・アンウェンに見せ、彼はそれを息子のレイナーに読ませて書評を書かせたのだ。10歳のレイナーが好意的な短い書評を書くと、トールキンの原稿はアレン・アンド・アンウィンから出版されることになった。 |

||

===影響=== |

|||

19世紀の[[アーツ・アンド・クラフツ]]運動の旗手[[ウィリアム・モリス]]は、トールキンに大きな影響を与えた人物の一人である。トールキンはモリスの散文やロマンス詩を模倣し、作品全体のスタイルとアプローチを踏襲している<ref name="Carpenter 1981 page=7">{{Harvnb|Carpenter|1981|p=7}}</ref>。スマウグの荒らし場で、竜を土地を荒廃させる存在として描いている箇所は、モリスの作品から借用されたわかりやすい例として指摘されている<ref>{{harvnb|Rateliff|2007|page= vol.2 p.485}}</ref>。また、トールキンは、少年の頃にスコットランドの作家{{仮リンク|サミュエル・ラザフォード・クロケット|en|Samuel Rutherford Crockett}}の歴史小説『ブラック・ダグラス(''The Black Douglas'')』に感銘を受け、それに登場する悪役[[ジル・ド・レ]]を死人占い師(サウロン)のモデルにした、と書き残しており<ref name="Carpenter 1981 page=391">{{Harvnb|Carpenter|1981|p=391, quoted by {{Harvnb|Lobdell|2004|p=6}}}}</ref>、『ホビットの冒険』と『指輪物語』に登場するいくつかのエピソードは文体や叙述の点でこの作品に共通点があり<ref>{{Harvnb|Tolkien|1988|p= 150}}</ref>、作品全体の文体と描写もトールキンに影響を与えたと考えられている<ref>{{Harvnb|Lobdell |2004|pp=6–7}}</ref> |

|||

。 |

|||

『ホビット』のゴブリンの描写は[[ジョージ・マクドナルド]]の『{{仮リンク|王女とゴブリン|en|The Princess and the Goblin}}(''The Princess and the Goblin'')』に強く影響を受けている<ref>{{harvnb|Tolkien|2003|pages=108}}</ref>。しかし、マクドナルドの影響は単に登場人物の造形にとどまらず、彼の作品は、自分のキリスト教信仰においてファンタジーが果たす役割を考える上で、トールキンにとって大きな助けになった<ref>{{harvnb|Drout|2007|pages=399–400}}</ref>。 |

|||

トールキンの作品はいずれも[[北欧神話]]の影響が強く見られる。これは彼の北欧神話に対する生涯かけての情熱と、大学でのゲルマン語[[文献学]]のキャリアを反映している<ref name="LAZO">{{cite book|last=Lazo |first=Andrew |year=2008 |chapter=Gathered Round Northern Fires | pages= 191-226 |editor-last=Chance |editor-first=Jane |title=Tolkien and the Invention of Myth: A Reader |publisher=[[University Press of Kentucky]] |isbn=0-8131-2301-1}}</ref>。『ホビットの冒険』も例外ではなく、本作にも北ヨーロッパの文学、神話、言語の影響が見られ<ref name="Sullivan">{{cite book |title=International Companion Encyclopedia of Children's Literature |editor= Hunt, Peter |last=Sullivan |first=C. W. |coauthors= C. W. Sullivan |year=1996 |publisher=Taylor & Francis |isbn=0-415-08856-9 |pages= 309–310 |chapter= High Fantasy }}</ref>、とくに『[[詩のエッダ]]』と『[[散文のエッダ]]』に多大な影響を受けている。たとえば、13人のドワーフとガンダルフの名前は『詩のエッダ』に登場する小人の名前に由来する<ref name="GMC-HOBBIC">{{Harvnb|Drout|2007|pp=469–479}}</ref>。しかし、[[古ノルド語]]から名前を借用しているものの、ドワーフのキャラクターはそれよりも『[[白雪姫]]』や『{{仮リンク|白雪と紅薔薇|en|Snow-White and Rose-Red}}』などといった[[グリム童話]]からとられている。『白雪と紅薔薇』はビヨルンの造形にも影響を与えた可能性がある<ref>{{harvnb|Tolkien|2003|pages=78}}</ref>。 |

|||

"Misty Mountains"(霧ふり山脈)や"Bag End"(袋小路屋敷)といった説明的な名前の付け方は、古ノルド語の[[サガ]]の命名法を連想させる<ref name="Solopova 21-22">{{Harvnb|Solopova|2009|pages=21–22}}</ref>。ドワーフに味方するカラスの名前は、古ノルド語でカラスを意味する語に由来する<ref name="Fisher">{{cite journal | last =Fisher | first =Jason | year =2008 | month =3 | title =The History of the Hobbit (review) | journal=Mythlore | issue =101/102 | url =http://www.mythsoc.org}}</ref>。ただし、『ホビット』のカラスの性質は古ノルド語や[[古英語]]での「戦死者の屍肉を漁る動物」というものとは異なっている。しかし、トールキンは単に演出として資料の表面を利用しただけではない。言葉の様式、とくに古語と現代語のつながりが物語の重要なテーマの一つになっているのである.<ref name="Shippey_Author">{{cite book|last=Shippey |first=Tom|authorlink=Tom Shippey|title=[[J. R. R. Tolkien: Author of the Century]] |publisher= HarperCollins |year= 2001 |isbn=0-261-10401-2 | page=41 }}</ref>。北欧のサガと『ホビット』に共通するもう一つの特徴は、文章入りの地図である<ref name="Solopova 21-22"/>。トールキンが描いたイラストのいくつか(ドワーフの地図、口絵、ブックカバーなど)は[[ルーン文字]]の[[古英語|アングロ・サクソン語]]のバリエーションが使われている。 |

|||

古英語の文学作品、とくに『[[ベーオウルフ]]』に見られるテーマは、ビルボが足を踏み入れる世界を形作る上で大きな位置を占めている。『ベーオウルフ』の有名な研究者であったトールキンは、この詩を『ホビット』を書く上で「もっとも価値ある資料」の一つだとしている<ref name="Carpenter 1981 page=31">{{harvnb|Carpenter|1981|page=31}}</ref>。彼は歴史的価値だけでなく、『ベーオウルフ』の文学的価値を高く評価した最初の学者とされており、トールキンの1934年の講義『ベーオウルフ 怪物と批評家(''Beowulf: the Monsters and the Critics'')』の講義録は、現在でも古英語の授業で使用されることがある。『ベーオウルフ』には、トールキンが『ホビット』で借用したいくつかの要素(知恵を持つ巨大な竜など)が含まれており<ref name="Steele">{{cite journal | last =Steele | first = Felicia Jean | year =2006 | title =Dreaming of dragons: Tolkien's impact on Heaney's Beowulf | journal=Mythlore |issue=95/96 | url=http://www.mythsoc.org/mythlore/95-96/}}</ref>、たとえば侵入者の臭いをかごうと竜が首を伸ばす描写は、若干の変更を加えているものの『ベーオウルフ』からそのまま使われている<ref>{{cite book | last=Faraci | first=Mary | editor-first=Jane | editor-last=Chance | title=Tolkien the Medievalist | publisher=Routledge |year=2002 | pages=58–59 | chapter='I wish to speak' (Tolkien's voice in his Beowulf essay) | isbn=0-415-28944-0 | url=http://books.google.com/?id=sNTI0WTNmw4C}}</ref>。また、ビルボが秘密の通路を通ってスマウグに近づく描写は、『ベーオウルフ』に見られるものを忠実に再現している。他に『ホビット』と『ベーオウルフ』に共通するものとして、ビルボがゴクリ(ゴラム)や後にスマウグに「泥棒(thief)」と呼ばれていることや、後に湖の町("Lake-town")を破壊するにいたるスマウグの残虐な性格などが挙げられる<ref>{{Harvnb|Solopova|2009|page=37}}</ref>。宝を盗む泥棒や竜の知性と性格など、トールキンは『ベーオウルフ』のストーリーで十分に描かれていないと彼が感じた部分をより良くなるように書き直している<ref>{{cite book |last=Purtill | first=Richard L. |authorlink=Richard Purtill | title=Lord of the Elves and Eldils | publisher=Ignatius Press |year=2006 |pages=53–55 | isbn=1-58617-084-8 |url=http://books.google.com/?id=cbcuwO3bwfgC}}</ref>。 |

|||

もう一つの古英語の資料からの影響は、名前を持つ、ルーン文字の刻まれた名剣の存在である。そのようなエルフの剣を手に、ビルボはやっとのことで最初の英雄的な行動に出る。ビルボがその剣に名前("Sting"(つらぬき丸))を付けていることは、彼が『ベーオウルフ』からある種の文化的、言語的な風習を受け継ぎ、同時に彼が古代の世界に足を踏み入れていることを表している<ref>{{cite journal | last = McDonald | first = R. Andrew |first2=K. S. |last2=Whetter | year = 2006 | title ='In the hilt is fame': resonances of medieval swords and sword-lore in J. R. R. Tolkien's The Hobbit and The Lord of the Rings | journal=Mythlore| issue =95/96 | url=http://www.mythsoc.org/mythlore/95-96/ }}</ref>。このような『ベーオウルフ』とのつながりは、ビルボが竜の洞窟から杯を盗みだし、竜を激怒させる場面でもっとも端的に現れており、この場面は伝統的な叙述パターンに則って書かれている。「・・・ビルボが竜から盗みを働くというエピソードは、物語の状況から自然に(あるいはしごく当然に)生まれたものである。この場面では、このような書き方以外は考えにくい。『ベーオウルフ』の著者も、私とほとんど同じ書き方をしただろうと思う。」とトールキンは書き記している<ref name="Carpenter 1981 page=31"/> |

|||

。 |

|||

魔法使い[[ラダガスト]]の名前はスラヴ人の神{{仮リンク|ロデガスト|en|Rodegast}}(Rodegast)からとられていると広く考えられている<ref name="Orr, Robert 1994 p. 23">{{cite journal|last=Orr |first=Robert |title=Some Slavic Echos in J.R.R. Tolkien's Middle-earth |journal=Germano-Slavica |volume=8 |year=1994 |pages=23–34}}</ref>。 |

|||

『ホビット』におけるドワーフの描写は、トールキンが好んで読んだ[[ユダヤ人]]とその歴史に関する中世の文書に影響を受けている<ref name="Rateliff page=79-80">{{harvnb|Rateliff|2007|pp=79–80}}</ref>。大昔にはなれ山の故郷を失い、異国で自らの文化を保持しているという、ドワーフの性質はすべて中世のユダヤ人のイメージに由来し<ref name="Rateliff page=79-80"/><ref name = "edwards">{{cite book|first=Owen Dudley |last=Edwards |authorlink=Owen Dudley Edwards |title=British Children's Fiction in the Second World War |year=2008 |publisher=[[Edinburgh University Press]] |isbn= 0-7486-1651-9 |page=458}}</ref>、また、彼らの戦争を好む性格は[[ヘブライ語聖書]]から来ている<ref name="Rateliff page=79-80"/>。ドワーフの暦は晩秋に一年が始まるユダヤ人の暦を反映している<ref name="Rateliff page=79-80"/>。トールキンは寓意を否定しているが、ビルボをつつましい暮らしから引っ張り出すドワーフたちは、「ユダヤ人がいなくなってたちまち困窮してしまった西欧社会」の強烈なメタファーであると見られている<ref name = "edwards" />。 |

|||

=== 出版 === |

=== 出版 === |

||

| 98行目: | 120行目: | ||

英語による改訂版は、1951年、1966年、1978年、1995年に出ており、また数多くの出版社により再版されている<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/English-language_editions_of_The_Hobbit(英語版エディション)</ref>。さらに、『ホビットの冒険』は世界40カ国語以上の言語に翻訳されており、複数の翻訳版のある言語もある<ref name="Anderson 2003 page=23">{{harvnb|Anderson|2003|page=23}}</ref>。 |

英語による改訂版は、1951年、1966年、1978年、1995年に出ており、また数多くの出版社により再版されている<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/English-language_editions_of_The_Hobbit(英語版エディション)</ref>。さらに、『ホビットの冒険』は世界40カ国語以上の言語に翻訳されており、複数の翻訳版のある言語もある<ref name="Anderson 2003 page=23">{{harvnb|Anderson|2003|page=23}}</ref>。 |

||

====改訂==== |

|||

==== 没後出版されたエディション ==== |

|||

1937年12月、『ホビットの冒険』を出版したスタンリー・アンウィンはトールキンに続編の執筆を依頼した。その返事としてトールキンは『シルマリルの物語』の草稿を送ったが、ジョージ・アレン・アンド・アンウィン社の編集者は、読者は「もっとホビットに関する物語を求めている」だろうとして、『シルマリルの物語』の出版を断った<ref name="Carpenter 1977 page=195">{{harvnb|Carpenter|1977|page=195}}</ref>。それからトールキンは「新ホビット(New Hobbit)」の執筆にとりかかり、これが最終的に『指輪物語』になった<ref name="Carpenter 1977 page=195"/>。その過程でもとの物語の背景設定が変更されただけでなく、ゴクリ(ゴラム)のキャラクターにも根本的な変更が加えられることになった。 |

|||

トールキンの死後、トールキンの創作、本文校訂や発展過程に関する注釈をほどこした、二種類の『ホビットの冒険』のエディションが出版されている。 |

|||

『ホビットの冒険』の初版では、ゴクリは自分から魔法の指輪をなぞなぞの賞品として差し出そうとし、ビルボとゴクリは仲良く別れることになっていた<ref name="Anderson 2003 page=120">{{harvnb|Anderson|2003|page=120}}</ref>。改訂版では、指輪の抗しがたい魔力という新しいアイデアを反映し、ゴクリはビルボに対してより攻撃的で、指輪を失くすと大いに取り乱す。ゴクリは別れ際に呪いの言葉("Thief! Thief, Thief, Baggins! We hates it, we hates it, we hates it forever!")を浴びせかけ、これが『指輪物語』でのゴクリの描写の伏線になっている。 |

|||

トールキンはこの"Riddles in the Dark"(暗闇でのなぞなぞ問答)の章の改訂原稿を、『ホビットの冒険』から『指輪物語』に物語をつなぐための変更のサンプルとしてスタンリー・アンウィンに送ったが、何年ものあいだ返事がなかった。トールキンが改訂版のゲラ刷りを受け取ったとき、彼は先に送ったサンプルが本文に組み込まれているを見つけて驚いた<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=215}}</ref>。『指輪物語』では、初版のなぞなぞのくだりは指輪の魔力の影響を受けたビルボが作り出した「嘘」とされ、改訂版の『ホビットの冒険』に「本当の」真相が書かれている、ということになった<ref name = "prologue">{{cite book|last=Tolkien |first=J. R. R. |authorlink=J. R. R. Tolkien |origyear=1954 |title=[[The Fellowship of the Ring]] |series=[[The Lord of the Rings]] |location= Boston: [[Houghton Mifflin]] | year=1987|ISBN=0-395-08254-4 |chapter=Prologue}}</ref>。この改訂版は第2版として1951年にイギリスとアメリカで出版された<ref>{{harvnb|Tolkien|2003|pages=18–23}}</ref>。 |

|||

1960年にトールキンは『ホビットの冒険』のトーンを『指輪物語』に合わせるべく、新たな改訂作業に取り掛かった。しかし、第3章までいったところで作業を放棄してしまった。これは、(改訂中の版は)「ホビットらしくない」という批判を受け取ったからで、そのとき書き直していた文章はそれまでの陽気な雰囲気やテンポのよさの多くが失われていた<ref>{{harvnb|Rateliff|2007|page=781, 811–12}}</ref>。 |

|||

1965年にアメリカの[[エース・ブックス]]社が『指輪物語』の海賊版のペーパーバックを販売した後、ホートン・ミフリン社とバランタイン社はトールキンに『ホビットの冒険』の新訂とアメリカでの著作権の更新を打診した<ref>{{harvnb|Rateliff|2007|page=765}}</ref>。このときのテクストが1966年の第3版になった。トールキンはこれを、『ホビットの冒険』を『指輪物語』や未刊の『シルマリルの物語』の当時の神話体系により近づけるための良い機会と捉えた<ref>{{harvnb|Tolkien|2003|page=218}}</ref>。この版での変更点は少なく、たとえば初版や第2版の63ページで「いまはノームと呼ばれているエルフ("elves that are now called Gnomes" )」<ref name="Hobbit first edition">{{cite book | last=Tolkien | first= J. R. R. | title=The Hobbit | publisher=George Allen & Unwin | location=London | year=1937 | page=63}}</ref><ref name="Hobbit second edition">{{cite book | last=Tolkien | first=J. R. R. | title=The Hobbit | publisher=George Allen & Unwin | location=London | year=1951 | page= 63}}</ref>となっている箇所が、第3版では「私の血縁の、西方の上のエルフ("High Elves of the West, my kin")」<ref name="Hobbit third edition">{{cite book | last=Tolkien | first= J. R. R. | title=The Hobbit | publisher=Houghton Mifflin Company | location=Boston | year=1966 | page=62 | isbn=0-395-07122-4}}</ref>となっている。トールキンは初期の文章では[[ノーム (妖精)|ノーム]](gnome)という語を[[上のエルフ]]の第二の一族、すなわち[[ノルドール]](「知恵のエルフ」)を指すものとして使っていた。これは、[[ギリシア語]]で知識を意味するグノーシス(gnosis)に由来するノームという語は、もっとも賢いエルフであるノルドールにふさわしいと考えたためである。しかし、ノームは16世紀の[[パラケルスス]]の著作の影響で「庭小人」を指すのが一般的であることから、トールキンはこの語を使うのをやめたのだった<ref>{{cite book |title= The History of Middle-earth: Vol 1 "The Book of Lost Tales 1"|last= Tolkien|first= Christopher |coauthors= |year=1983 |publisher=George Allen & Unwin |isbn=0-04-823238-6 |pages= 43–44}}</ref>。 |

|||

====没後に出版された特別版==== |

|||

[[w: Douglas_A._Anderson|ダグラス・A・アンダーソン]]による『注釈ホビットの冒険』では<ref>日本語版は「日本語訳」の項の山本史郎訳だが、これは1988年版の翻訳であり、2001年の改訂は反映されていない。アンダーソンの原著では、注釈は本文の脇に位置するが、山本訳ではすべて巻末にまとめられている。</ref>、出版された『ホビットの冒険』の全文に加え、注釈と図版が供されている。アンダーソンの注釈は、トールキンが執筆に際して用いた多くのものの典拠を明らかにし、出版されたエディション間のテキストの異同について年代を追って記述している。注釈の他、[[トーベ・ヤンソン]] による挿絵をはじめ、各国語の翻訳本のイラストも掲載されている<ref>以下のサイトで、本書に掲載されたイラストのいくつかが見られる: [http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/lordoftheringstrilogy/hobbit/2_5.shtml Houghton Mifflin]</ref>。本書にはまた、トールキンの詩作品「古の人間の魔法の黄金」(“Iúmonna Gold Galdre Bewunden”)の最初期(1923年)のヴァージョンなど、極めて入手が困難なテキストが収録されている。マイケル・D. C. ドラウトとヒラリー・ウィンは、本書は『ホビットの冒険』に関する今後の批評の確固たる基盤を供するものだと評している<ref>{{cite web |url=http://teachingtolkien.org/McNelis/Envoi/ |title=Review Essay: Tom Shippey's J. R. R. Tolkien: Author of the Century and a Look Back at Tolkien Criticism since 1982 |accessdate=13 November 2010 |last=Drout |first=Michael D. C. |coauthors=Wynne,Hilary |year=2000 |publisher=Envoi}}</ref>。 |

|||

トールキンの死語、テキストの生成、修正、そして発展に関する注釈を施した2つの特別版が出版された。 |

|||

ダグラス・アンダーソンの『{{仮リンク|注釈付きホビット|en|The Annotated Hobbit}}(''The Annotated Hobbit'')』(1988年)は、これまでに出版された『ホビットの冒険』のすべてのテキストが注釈やイラストとともに収録されている。増補改訂版(2002年)では「{{仮リンク|エレボールの遠征|en|The Quest of Erebor}}」のテキストが追加された。アンダーソンの注は、『ホビット』を執筆する上でトールキンが使用した資料を明らかにしており、トールキンがそれぞれの改訂で施した修正の詳細が記されている。注釈に加え、[[フィンランド語]]版の[[トーベ・ヤンソン]]のイラストをはじめとする各国語版の挿絵が使用されている<ref>An example, alongside other illustrations can be seen at: [http://www.houghtonmifflinbooks.com/features/lordoftheringstrilogy/hobbit/2_5.shtml Houghton Mifflin]</ref>。また、トールキンが1923年に書いた詩''"Iúmonna Gold Galdre Bewunden"''(「古の人間の魔法の黄金」)など、これまでほとんど知られていなかった多くの短いテキストが含まれている。 |

|||

2007年に出版された2巻本の''[[w:|The History of the Hobbit]]'' において、ジョン・ラトリフは、『ホビットの冒険』の最初期から草稿の全文を収録し、それ以外の出版以前の原稿についての情報も提供している。また、『ホビットの冒険』と同時期およびそれ以降の トールキンの 学術的な論文や創作作品との関係を明らかにする注釈もほどこしている。ラトリフは、トールキンが『ホビットの冒険』を『指輪物語』のスタイルに合わせて書き直し、第三章までで断念した、1960年の草稿も収録している。本書では、トールキンのテキストとラトリフの解説は別々になっているので、読者は最初期の草稿を物語として読むことが可能である。ラトリフはまた、トールキンによる未刊の挿絵も収録している。ジェイソン・フィッシャーは、 “Mythlore”に掲載された書評において、「『ホビットの冒険』研究の新たな始点として必須の書である」と評している<ref>Fisher, Jason (3 2008). "The History of the Hobbit (review)". Mythlore (101/102).</ref>。 |

|||

ジョン・ラトリフによって出された2巻本の『{{仮リンク|ホビットの歴史|en|The History of the Hobbit}}(''The History of the Hobbit'')』(2007年)は、『ホビットの冒険』の初稿や未決定稿が注付きで収録されている。ラトリフの注は、執筆当時とそれ以降のトールキンの学問上の著作と創作作品のつながりを明らかにしている。さらに、1960年代にのトールキンが書きかけて放棄した未刊の版が付属されている。ラトリフの注とトールキンのテキストは別の巻になっており、オリジナルの原稿を単体で読むことができる<ref name="Fisher"/>。 |

|||

===挿絵と装丁=== |

===挿絵と装丁=== |

||

トールキンの書簡と出版社の記録によると、トールキンは本全体の挿絵と装丁に関わったことがわかる。トールキンはすべての要素に関して何度もやり取りを行い、こだわり続けた。レイナー・アンウィンは出版回想録の中で次のように言っている:「1937年だけでもトールキンはジョージ・アレン&アンウィン社宛に26通もの手紙を書いている。細部のわたり雄弁で、しばしば辛辣だが非常に丁重で腹立たしいほどに的確なものだったが、今日ではどんなに有名だろうと、あれほどまでに綿密な配慮を受ける作家はいないだろう。」<ref>{{harvnb|Anderson|2003|page=14}}</ref> |

トールキンの書簡と出版社の記録によると、トールキンは本全体の挿絵と装丁に関わったことがわかる。トールキンはすべての要素に関して何度もやり取りを行い、こだわり続けた。レイナー・アンウィンは出版回想録の中で次のように言っている:「1937年だけでもトールキンはジョージ・アレン&アンウィン社宛に26通もの手紙を書いている。細部のわたり雄弁で、しばしば辛辣だが非常に丁重で腹立たしいほどに的確なものだったが、今日ではどんなに有名だろうと、あれほどまでに綿密な配慮を受ける作家はいないだろう。」<ref>{{harvnb|Anderson|2003|page=14}}</ref> |

||

[[Image:Hobbit runes.png|alt=See caption.|right|thumb|[[ルーン文字]] |

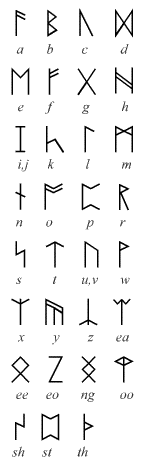

[[Image:Hobbit runes.png|alt=See caption.|right|thumb|[[ルーン文字]]のアルファベットと、それに対応する英語の文字。トールキンが『ホビットの冒険』の挿絵やデザインに用いたもの<ref>{{harvnb|Anderson|2003|pages=378–379}}</ref> ]] |

||

トールキンは最初5つの地図を提案したのだが、地図についても検討・議論が行われた。トールキンは、スロールの地図を最初の言及の箇所に付け加え(つまり製本後に糊付けで加え)、その裏面には光にかざして見た時に見えるように月光文字(アングロサクソンルーン文字)を配したいと願った。<ref name="Anderson 2003 page=22"/>結局は、費用の問題と、また地図の濃淡が出し難いということで、「スロールの地図」と「荒れ地の国の地図」の2つを、クリーム色の紙に赤と黒のインクで印刷して、見返しに入れることとなった。<ref>{{harvnb|Hammond|1993|page=18}}</ref> |

トールキンは最初5つの地図を提案したのだが、地図についても検討・議論が行われた。トールキンは、スロールの地図を最初の言及の箇所に付け加え(つまり製本後に糊付けで加え)、その裏面には光にかざして見た時に見えるように月光文字([[ルーン文字#アングロサクソンルーン文字|アングロサクソンルーン文字]])を配したいと願った。<ref name="Anderson 2003 page=22"/>結局は、費用の問題と、また地図の濃淡が出し難いということで、「スロールの地図」と「荒れ地の国の地図」の2つを、クリーム色の紙に赤と黒のインクで印刷して、見返しに入れることとなった。<ref>{{harvnb|Hammond|1993|page=18}}</ref> |

||

元々は、アレン&アンウィン社は本には見返しの地図だけしか挿絵を入れない方針だったのだが、トールキンが最初に提出したスケッチに出版社のスタッフは魅了され、余分な費用がかかっても本の値段を上げずにスケッチを含めることにした。これに気を良くして、トールキンはまた一連の挿絵を提供した。出版社はこれもすべて使うことに決め、初版には10の白黒の挿絵と、見返しに2つの地図が入ることとなった。挿絵で描かれた場面は次のとおり |

元々は、アレン&アンウィン社は本には見返しの地図だけしか挿絵を入れない方針だったのだが、トールキンが最初に提出したスケッチに出版社のスタッフは魅了され、余分な費用がかかっても本の値段を上げずにスケッチを含めることにした。これに気を良くして、トールキンはまた一連の挿絵を提供した。出版社はこれもすべて使うことに決め、初版には10の白黒の挿絵と、見返しに2つの地図が入ることとなった。挿絵で描かれた場面は次のとおり「お山:流れの向こうのホビット村」、「トロル」、「山の小道」、「ワシの巣からゴブリンの裏門の方角、西に霧降り山脈を臨む」、「ビヨルンの広間」、「闇の森」、「エルフ王の門」、「湖の町」、「表門」。一つを除いてすべての挿絵はページ全面を使っており、「闇の森」の挿絵は、それだけ光沢紙に別刷りされた。<ref>{{harvnb|Hammond|1993|page=10~11}}</ref> |

||

出版社はトールキンの腕前に満足し、本のカバーのデザインも依頼した。この企画においても、繰り返し繰り返しの検討と書簡のやり取りが行われ、トールキンは自分の絵の手腕について常に卑下した態度をとっていた。絵を取り囲むルーン文字は、本の題名と著者や出版社の情報についての英語を音訳したものである。<ref>{{cite book | last=Flieger | first=Verlyn | title=Interrupted Music: The Making of Tolkien's Mythology | publisher=Kent State University Press | year= 2005 | isbn=0873388240 | page=67}}</ref>最初のカバー・デザインでは、濃淡の数色が使われていたが、トールキンは何度もやり直し、その度に使用する色の数は減った。最終的なデザインでは、4色が使われている。費用を気にした出版社は、太陽の赤の色をやめ、最終的に白地の紙に黒・青・緑のインクのみを使うことにした。<ref name=Hammond12-13>{{harvnb|Hammond|1993|page=12-13}}</ref> |

出版社はトールキンの腕前に満足し、本のカバーのデザインも依頼した。この企画においても、繰り返し繰り返しの検討と書簡のやり取りが行われ、トールキンは自分の絵の手腕について常に卑下した態度をとっていた。絵を取り囲むルーン文字は、本の題名と著者や出版社の情報についての英語を音訳したものである。<ref>{{cite book | last=Flieger | first=Verlyn | title=Interrupted Music: The Making of Tolkien's Mythology | publisher=Kent State University Press | year= 2005 | isbn=0873388240 | page=67}}</ref>最初のカバー・デザインでは、濃淡の数色が使われていたが、トールキンは何度もやり直し、その度に使用する色の数は減った。最終的なデザインでは、4色が使われている。費用を気にした出版社は、太陽の赤の色をやめ、最終的に白地の紙に黒・青・緑のインクのみを使うことにした。<ref name=Hammond12-13>{{harvnb|Hammond|1993|page=12-13}}</ref> |

||

| 125行目: | 157行目: | ||

トールキンによるルーン文字の使用は、装飾意匠としてのものも物語中の魔法の記号としてのものも、[[ニューエイジ]]や[[秘教]]的文学において、ルーン文字が広まった主な原因として引き合いに出されている。<ref>{{cite book | editor-first = Klaus |editor-last=Duwel | last=Elliot | first=Ralph W. V. | title=Runeninschriften Als Quelle Interdisziplinärer Forschung |chapter='Runes in English Literature' From Cynewulf to Tolkien |language=German and English |publisher=Walter de Gruyter | year=1998 | pages=663–664 |isbn=3110154552}}</ref> ニューエイジ も秘教的文学も、1970年代の[[カウンターカルチャー]] におけるトールキン人気に端を発したものだからである。<ref>{{cite book | last=Plowright | first=Sweyn | title=The Rune Primer: A Down-to-Earth Guide to the Runes|publisher=Rune-Net Press| year=2006 | page=137 |isbn=0958043515}}</ref> |

トールキンによるルーン文字の使用は、装飾意匠としてのものも物語中の魔法の記号としてのものも、[[ニューエイジ]]や[[秘教]]的文学において、ルーン文字が広まった主な原因として引き合いに出されている。<ref>{{cite book | editor-first = Klaus |editor-last=Duwel | last=Elliot | first=Ralph W. V. | title=Runeninschriften Als Quelle Interdisziplinärer Forschung |chapter='Runes in English Literature' From Cynewulf to Tolkien |language=German and English |publisher=Walter de Gruyter | year=1998 | pages=663–664 |isbn=3110154552}}</ref> ニューエイジ も秘教的文学も、1970年代の[[カウンターカルチャー]] におけるトールキン人気に端を発したものだからである。<ref>{{cite book | last=Plowright | first=Sweyn | title=The Rune Primer: A Down-to-Earth Guide to the Runes|publisher=Rune-Net Press| year=2006 | page=137 |isbn=0958043515}}</ref> |

||

== |

==ジャンル== |

||

『ホビットの冒険』は、児童文学の叙述モデルからヒントを得ており、そのことは「全知の語り手(omniscent narrator, 結末など物語のすべてを知る視点から語られる)」や子供が感情移入しやすいキャラクター(小さくて、食べ物が好きで、モラルが少々ルーズ)といったものに現れている。本作は時間と語りの結びつきが強調されており、加えて「安全」と「危険」が地理的に区分けされている。これらはともに子供向けの作品で鍵となる要素であり<ref name="Poveda"> |

|||

{{cite journal |last= Poveda |first=Jaume Alberdo |year=2003–2004 |title=Narrative Models in Tolkien's Stories of Middle-earth |journal=Journal of English Studies |volume=4 |pages=7–22 |url=http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1975822&orden=74928 |format=PDF |accessdate=9 July 2008 }}</ref>、[[教養小説]](ビルドゥングスロマン)に典型的な「ゆきて帰りし("home-away-home")」物語でも同様である<ref>{{cite book |title=Exploring Children's Literature: Teaching the Language and Reading of Fiction|last=Gamble |first=Nikki |coauthors=Yates, Sally |year=2002 |publisher=Sage |url=http://books.google.co.uk/books?id=96t8LdsoVX4C |isbn= 0-7619-4046-4 |page=43 }}</ref>。トールキンは後に、読者に直接語りかける語りは好きではないと述べているが<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=193}}</ref>、一方でそのような語りは本作の成功にとてもよく貢献している<ref>{{harvnb|Carpenter|1977|page=193}}</ref>。エマー・オサリバンは『比較児童文学(''Comparative Children's Literature'')』で、文学のメインストリームに受け入れられた数少ない児童書として、[[ヨースタイン・ゴルデル]]の『[[ソフィーの世界]]』(1991年)や[[J.K.ローリング]]の『[[ハリー・ポッターシリーズ]]』(1997年 - 2007年)とともに『ホビットの冒険』を挙げている<ref>{{cite book |title=Comparative Children's Literature |last=O'Sullivan |first=Emer |coauthors= |year=2005 |publisher=Routledge |isbn=0-415-30551-9 |page=20 }}</ref>。 |

|||

トールキンは本作を「おとぎ話("fairy-story")」になるよう、子供に読み聞かせるのに適した口調で書いているが<ref>{{harvnb|Carpenter|1981|page=159}}</ref>、しかしながら後に彼は、本作を特に子供に向けて書いたものでなく、自分の神話伝説に対する関心から生まれたものであると発言している<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=DBdffA0E6oEC&pg=PA6&dq |title=War of the Fantasy Worlds: C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien on Art and Imagination |first=Martha C. |last=Sammons |publisher=Greenwood Publishing Group |year=2010 |isbn=0-313-36282-3 |page=6}}</ref>。『ホビット』が発表されて当初の書評の多くは、本作をおとぎ話として批評した。しかし、ジャック・ザイプスは『オックスフォードコンパニオン・トゥー・フェアリーテイルズ(''Oxford Companion to Fairy Tales'')』で、ビルボはおとぎ話に典型的なキャラクターではないとしている<ref name="zipes">{{cite book |title=The Oxford Companion to Fairy Tales |last=Zipes |first=Jack |authorlink=Jack Zipes |year= 2000|publisher=Oxford University Press |isbn= 0-19-860115-8 |page=525 }}</ref>。『ホビットの冒険』は、トールキンが『{{仮リンク|妖精物語について|en|On Fairy-Stories}}(''On Fairy-Stories'')』で提示した彼の理想的なおとぎ物語の長さよりもかなり長い。この作品には、ビルボの家やビヨルンの家に着く場面でドワーフたちが同じことが何度も繰り返すことなどの多くのおとぎ話的なモチーフや、あるいは石に変化するトロールなどといった民話的テーマを見つけることができる<ref name="St.Clair">{{cite web |url=http://shelf1.library.cmu.edu/books/gloriana/ |title=Tolkien's Cauldron: Northern Literature and The Lord of the Rings |accessdate=9 July 2008 |author=St. Clair, Gloriana |publisher=Carnegie Mellon }}</ref>。 |

|||

『ホビットの冒険』は一般に(また商業的によく)ファンタジー小説とされるが、[[ジェームス・マシュー・バリー]]の『[[ピーター・パン]]』やジョージ・マクドナルドの『王女とゴブリン』(両作はともにファンタジーの要素を含み、またトールキンに影響を与えた作品でもある)と同様に、第一に児童文学に分類される<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=BDqCtqCW3PcC&pg=PA174&dq |page=173 et seq. |title=Children's Literature |first=Peter |last=Hunt |first2=Tristram |last2=Hunt |publisher=John Wiley & Sons |year=2000 |isbn=0-631-21141-1}}</ref><ref>{{cite book|title=Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur [The Classics of Children's and Juvenile Literature]|first=Bettina |last=Kümmerling-Meibauer |language=German |publisher=Metzler |year=1999 |isbn=3-476-01235-2 |pages=1078–1079 |volume=2 volumes set}}</ref>。この2つのジャンルは互いに排他的なものではなく、そのため[[ハイ・ファンタジー]]の定義のいくつかは、[[ライマン・フランク・ボーム]]や[[ロイド・アリグザンダー]]の子供向けの作品や、文学の範疇で考えられることが多い[[ジーン・ウルフ]]や[[ジョナサン・スウィフト]]の作品にも当てはまる。『ホビットの冒険』は「20世紀でもっとも有名な子供向けファンタジー」とされることがある<ref>{{cite book|url=http://books.google.de/books?id=8GUNHGutszEC&pg=PA448&dq |title=The Essential Guide to Children's Books and Their Creators |first=Anita |last=Silvey |publisher=Houghton Mifflin |year=2002 |isbn=0-618-19082-1 |page=448}}</ref>。しかし、ジェーン・チャンスは本作を「大人の読者が考える子供に受ける作品という意味でのみ、子供向けの小説である」としている<ref>{{cite book|url=http://books.google.de/books?id=8GUNHGutszEC&pg=PA448&dq |title=The Essential Guide to Children's Books and Their Creators |first=Anita |last=Silvey |publisher=Houghton Mifflin |year=2002 |isbn=0-618-19082-1 |page=448}}</ref>。C.W.サリバンは、『ホビットの冒険』の出版をハイ・ファンタジーの発展の重要なステップとし、1960年台の『ホビット』と『指輪物語』の[[ペーパーバック]]化はこのジャンルの市場の形成と現在のファンタジーの地位の確立に不可欠だったとしている<ref name="Sullivan"/><!-- p.311 -->。 |

|||

==文体== |

|||

トールキンの書く文章は気取りなく簡潔である。彼は自分の創りだした架空の世界を当然のものとして扱い、それを冷静な筆致で詳細に描き、風変わりなものが新たに登場する際にはさり気ない書き方で書いている。このような飾り気の無い文体は、[[リチャード・アダムズ]]の『[[ウォーターシップ・ダウンのウサギたち]]』や[[ピーター・S・ビーグル|ピーター・ビーグル]]の『最後のユニコーン』などの以降のファンタジー作品にも見られるもので、読者に架空の世界のリアリティを確信させるというよりもむしろ読者を作品の世界に没入させる効果がある<ref>{{cite book |title=Other Worlds |last=Timmerman |first=John |year=1983 |publisher=Popular Press |isbn=0-87972-241-X |page=52 }}</ref>。『ホビットの冒険』はシンプルな親しみやすい言葉で書かれている一方で、登場人物はそれぞれ固有の口調を持っている。語り手は途中でよく余談で話の流れを中断させるが(これは子供向け小説でも古英語の文学でもよく使われる技法である)<ref name="Sullivan"/>、固有の語り口を持ち、主要登場人物の口調とは区別されている<ref>{{cite book |title=Book Notes: "The Hobbit"|last=Pienciak |first=Anne |year=1986 |publisher=Barron's Educational Series |isbn=0-8120-3523-2 |pages=36–39 }}</ref> |

|||

。 |

|||

物語の基本的な構造は探求で<ref>{{cite book |last=Auden |first=W. H. |authorlink=W. H. Auden |editor= Rose A. Zimbardo and Neil D. Isaaca, |title=Understanding the Lord of the Rings: The Best of Tolkien Criticism |year=2004 |publisher=Houghton Mifflin |isbn= 0-618-42251-X |pages=31–51 |chapter=The Quest Hero }}</ref>、各章で何かしらの探求の話が語られる。多くの章では「荒地のくに("Wilderland")」に住む生き物が登場し、主人公一行の助けになったり、時には敵になったり危険をもたらしたりする。全体のトーンは明るく、歌やユーモアが散りばめられている。トーンを維持するために歌が利用されている例は、トーリンとその従者たちがゴブリンに誘拐されたときの場面(第4章)で、ゴブリンたちは地下を行進しながら次のように歌う。 |

|||

{{Multicol}}<blockquote>原文(1995年第5版<ref>{{Harvnb|Tolkien|1995|p=72}}</ref>)<br /> |

|||

Clap! Snap! the black crack!<br /> |

|||

Grip, grab! Pinch, nab!<br /> |

|||

And down down to Goblin-town<br /> |

|||

You go, my lad!</blockquote> |

|||

{{Multicol-break}}<blockquote>日本語訳1(瀬田貞二訳<ref>{{Harvnb|トールキン|2000|pp=124-125(上)}}</ref>)<br /> |

|||

バタン、ドシン、黒い穴とじろ!<br /> |

|||

ギュウギュウねじれ、つかまえろ!<br /> |

|||

地下へどしどし、おりていけえ!<br /> |

|||

ゴブリン町へ つれていけえ!</blockquote> |

|||

{{Multicol-break}}<blockquote>日本語訳2(山本史郎訳<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=92}}</ref>)<br /> |

|||

パチン、ポリン、パリーン!<br /> |

|||

グイッ、グリッ! つかんで、つねろ!<br /> |

|||

下って下って、悪鬼(ゴブリン)街へ、<br /> |

|||

野郎ども、行こうぜ!</blockquote> |

|||

{{Multicol-end}} |

|||

この[[オノマトペ]](擬声語)を多用した歌により、ゴブリンに連れ去られる危険な場面がユーモアで和らげられている。他の場面では、トロールの訛り([[コックニー]])や間抜けな言動、ビルボ一行を捕らえたエルフたちの酔っぱらった様子などによって、トールキンはユーモアと危険のバランスをとっている<ref name="randel">{{cite book |last=Helms |first=Randel |title=Myth, Magic and Meaning in Tolkien's World|year= 1976 |publisher=Granada|pages=45–55|isbn=0-415-92150-3}}</ref>。異国の地での旅を軽い調子で、歌を挿入しながら語るという形式は、トールキンが強い影響を受けたウィリアム・モリスの『アイスランドへの旅』に由来するものと考えられる<ref>{{cite journal | last =Amison | first =Anne | year =2006 | month =7 | title =An unexpected Guest. influence of William Morris on J. R. R. Tolkien's works | journal=Mythlore | issue =95/96 | url =http://www.mythsoc.org/mythlore/95-96/ }}</ref>。 |

|||

==日本語訳== |

|||

『ホビットの冒険』の日本語訳は、現在大きく分けて[[岩波書店]]版と[[原書房]]版がある。 |

|||

===岩波書店版=== |

|||

書名は『ホビットの冒険』。訳は児童文学者の[[瀬田貞二]]、挿絵は[[寺島竜一]]による。1965年初版。1951年の第2版を底本としており、トールキンが1966年の第3版で加えた改訂は反映されていない。この瀬田訳は、1978年に英文学者で翻訳家の[[別宮貞徳]]に雑誌『翻訳の世界』の連載「欠陥翻訳時評」で取り上げられ、第1章における複数の誤訳を指摘された<ref>『翻訳の世界』1978年12月号、[[バベル・プレス]]。なお、この批評文は別宮の『誤訳迷訳欠陥翻訳』([[文藝春秋]]、1983年)に収録されている(pp. 50-62)。</ref>。ただし、彼が挙げた12の誤訳例のうち、2つは別宮が参考に用いた原書の版(第3版)と瀬田訳が底本にした版(第2版)の違いによる訳のズレを誤訳と勘違いして指摘しているものである。別宮の誤訳批判に対し、瀬田本人は反論しなかったが、瀬田と面識がありトールキンの伝記を翻訳した編集者の[[菅原啓州]]は、児童文学者の[[斎藤惇夫]]との雑誌『[[幻想文学]]』での対談で、瀬田訳を「たしかに問題となる部分がいろいろあるのは事実」としながらも、「重箱の隅をつつくような粗捜し」「品性下劣というか、非常に不愉快なもの」と別宮を強く批判した<ref>「特集=インクリングズ 回想の瀬田貞二」『幻想文学』12号(1983年9月)、幻想文学会出版局 pp. 112-119</ref>。 |

|||

その後、岩波版の『ホビットの冒険』は細かいものを含めて何度も修正が加えられた。大規模な改訂は、1983年の愛蔵版10刷と2000年の岩波少年文庫版の新版での改訂である。1983年の改訂は「欠陥翻訳時評」の後になされたもので、別宮に指摘された箇所を含めて訳文全体が見直された。2000年における改訂では主に「めくら」や「きちがい」などの差別語が改められ、たとえば"warg"(作中でビルボたちを襲う狼に似た猛獣)の訳が「きちがい犬」から「アクマイヌ」に変更された<ref>{{Cite web |url = http://www.cityfujisawa.ne.jp/~norite/IWANAMIH.htm |title = 岩波書店「ホビットの冒険」各版翻訳比較 |publisher = J・R・R・トールキン研究会 白の乗手 |accessdate = 2013-01-20 }}</ref>。ただし、これらの修正を経た後も、依然として原書第3版の変更は反映されておらず、たとえば、改訂の項で述べた[[エルロンド]]が[[ノルドール]]に言及する場面(第3章)では、現行の版でも「いまはノウム(土鬼)と呼ばれている昔のあるエルフ族」<ref>{{Harvnb|トールキン|2000|p=108(上)}} なお、日本語で読める『ホビットの冒険』の改訂に関する情報として、「『ホビットの冒険』改訂の歴史」(『指輪物語完全ガイド J. R. R. トールキン 赤表紙本の世界』河出書房新社、2002年、pp. 28-29)がある。</ref>となっている。 |

|||

『ホビットの冒険』は様々な装丁、判型で出版されている。愛蔵版(箱入りハードカバー)や岩波少年文庫版のほかに、本文を横組みにし、カバーや挿絵をトールキン直筆のものに差し替えて原書の雰囲気を再現した「オリジナル版」(2002年)などがある。 |

|||

*愛蔵版(改版) 瀬田貞二訳 寺島竜一挿絵 岩波書店 1983年(1965年) ISBN 4-00-110983-2 |

|||

*少年文庫版(新版) 瀬田貞二訳 寺島竜一挿絵 斎藤惇夫解説 岩波書店 2000年(1979年) 上 ISBN 4-00-114058-6 下 ISBN 4-00-114059-4 |

|||

*物語コレクション版 瀬田貞二訳 [[加納光於]]装画 寺島竜一挿絵 [[猪熊葉子]]解説 岩波書店 1999年 上 ISBN 4-00-026463-X 下 ISBN 4-00-026464-8 |

|||

*オリジナル版 瀬田貞二訳 トールキン挿絵・挿画 横書き 岩波書店 2002年 ISBN 4-00-115679-2 |

|||

===原書房版=== |

|||

書名は『ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版]』。訳者は英文学者の[[山本史郎]]。1997年初版。底本はダグラス・アンダーソン校注の『注釈付きホビット(初版)』(1988年)。『注釈付きホビット』を底本としてるため、初版から第3版までにトールキンが加えた改訂に関する情報やアンダーソンによる注釈が巻末に付されており、また、トールキンのものや岩波書店版の寺島竜一のものを含む各国語版の挿絵がふんだんに使用されている。書名に「第四版・注釈版」とあるが、底本の『注釈付きホビット』で使われている本文は第3版にアンダーソンが校訂を施したものであり、トールキン研究で一般に「第4版(the fourth edition)」と呼ばれているのは、トールキンの死後初めての改訂となった1978年にイギリスで出された版である。アンダーソンは、この第4版は数十のミスが混入しているのであてにならないと『注釈付きホビット』に記しており、このことに言及した箇所はこの本を底本としている本書でも訳出されている<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=379}}</ref>。 |

|||

この原書房版初版は、「ナンタルチア!<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=52}}</ref>」「サーラバイバイ<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=131}}</ref>」をはじめとする奇抜な訳語や、トールキンの他の作品と整合性がとれなくなる誤訳<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=81}} "High Elves of the West"を「西の高地の妖精(エルフ)」と訳しているが、ここでの"High"は「高地」ではなく「高貴な、上位の」の意味であり、"High Elves"は[[二本の木の時代]]に西方の[[アマン]]に移住した3つのエルフの種族([[ヴァンヤール]]、[[ノルドール]]、[[テレリ]])を指す。なお、『指輪物語』、『シルマリルの物語』の日本語訳では「上のエルフ」と訳されている。</ref>、「僕チン<ref>{{Harvnb|トールキン|1997|p=106}}"my precious"に対する訳。岩波版では「いとしいしと」と訳されている。</ref>」などの岩波書店版とイメージの異なる訳語などを理由に、岩波版の瀬田訳に親しんでいた読者には概して不評だった<ref>{{Cite web |

|||

|url = http://www.br4.fiberbit.net/hobbit/tolkien/hara.html |

|||

|title = 原書房版『ホビット』について |

|||

|publisher = 赤龍館 |

|||

|accessdate = 2013-01-20 }} |

|||

</ref>。この訳の底本になった『注釈付きホビット』はアメリカで2002年(イギリスでは2003年)に増補改訂版が出版されたが、そのなかの各国語版の解説のところで「Makoto Takahashiという日本人の意見」として原書房版の日本語訳は"a poor translation"であると書かれている<ref>{{Harvnb|Tolkien|2003}}</ref>。 |

|||

原書房版は2012年に実写映画の公開に合わせて新版が出され、新たに文庫版も上下分冊で出版された。新版では2002年の増補改訂版が底本になったほか、訳文が全面的に見なおされ、いくつかの人名や地名が岩波書店版に近いものに変更になった。なお、前述の日本語訳に関する箇所は訳出されていない<ref>{{Harvnb|トールキン|2012}}</ref>。 |

|||

*ハードカバー版(新版) ダグラス・A・アンダーソン注 山本史郎訳 原書房 2012年(1997年) ISBN 978-4562048663 |

|||

*文庫版 ダグラス・A・アンダーソン注 山本史郎訳 原書房 2012年 上 ISBN 978-4562070008 下 ISBN 978-4562070015 |

|||

===その他=== |

|||

*岩波書店版の翻訳を批判した別宮貞徳は、『達人に挑戦 実況翻訳教室』で、翻訳入門者向けのテキストとして第1章のビルボとガンダルフの出会いのシーンを扱っており、該当部分の解説と試訳を掲載している<ref>別宮貞徳『達人に挑戦 実況翻訳教室』ちくま学術文庫、2007年 pp. 11-22</ref>。 |

|||

*原書房版の訳者である山本史郎は、『英語の教え方 学び方』の「1時限目・文章読解 テキストの産婆術」で、物語最後のビルボとガンダルフの会話シーンを取り上げ、その解釈について岩波書店版の訳を参考に引きながら解説している<ref>斎藤兆史編集『英語の教え方 学び方』[[東京大学出版会]]、2003年、pp. 9-32</ref>。 |

|||

== 映像作品 == |

|||

=== テレビアニメ === |

|||

『[[:en:The Hobbit (1977 film)|The Hobbit]]』(テレビアニメスペシャル版 日本では公開・ビデオ発売ともになし) |

『[[:en:The Hobbit (1977 film)|The Hobbit]]』(テレビアニメスペシャル版 日本では公開・ビデオ発売ともになし) |

||

製作:Arthur Rankin Jr. & Jules Bass 1977 |

製作:Arthur Rankin Jr. & Jules Bass 1977 |

||

== 映画 == |

=== 映画 === |

||

{{main|ホビット (映画)}} |

{{main|ホビット (映画)}} |

||

映画『 |

[[ロード・オブ・ザ・リングシリーズ|映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作]]を手がけた[[ピーター・ジャクソン]]監督のもと、3部作[[立体映画|3D映画]]として製作され、第1部『[[ホビット 思いがけない冒険]]』は2012年12月14日に、第2部『ホビット スマウグの荒らし場』は2013年12月13日に、第3部『ホビット ゆきて帰りし物語』は2014年7月18日にそれぞれ全米ならびに全国公開予定である。イギリス人俳優の[[マーティン・フリーマン]]が主演としてビルボ役を、[[イアン・マッケラン]]が『ロード・オブ・ザ・リング』に引き続いてガンダルフ役を、そして[[リチャード・アーミティッジ]]が[[トーリン・オーケンシールド]]役をそれぞれ演じる。 |

||

== 日本語訳 == |

|||

現在入手可能な日本語訳は以下の通り |

|||

*愛蔵版 [[瀬田貞二]]訳 [[寺島竜一]]挿絵 岩波書店 1965年 ISBN 4-00-110983-2 |

|||

*少年文庫版 瀬田貞二訳 寺島竜一挿絵 [[斎藤惇夫]]解説 岩波書店 2000年 上 ISBN 4-00-114058-6 下 ISBN 4-00-114059-4 |

|||

*物語コレクション版 瀬田貞二訳 [[加納光於]]装画 [寺島竜一挿絵] [[猪熊葉子]]解説 岩波書店 1999年 上 ISBN 4-00-026463-X 下 ISBN 4-00-026464-8 |

|||

*オリジナル版 瀬田貞二訳 トールキン挿絵・挿画 横書き 岩波書店 2002年 ISBN 4-00-115679-2 |

|||

*『ホビット―ゆきてかえりし物語』 第四版注釈版 [[ダグラス・A・アンダーソン]]注 山本史郎訳 原書房 1997年 ISBN 4-56-203023-2 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 146行目: | 239行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

{{Reflist|colwidth=30em}} |

{{Reflist|colwidth=30em}} |

||

*{{ |

*{{Cite book |title= Tolkien: A Biography|last= Carpenter|first= Humphrey|author= Humphrey Carpenter|year= 1977|publisher=Ballantine Books|location= New York|isbn= 0-04-928037-6|ref=harv}} |

||

*{{ |

*{{Cite book |title= The Letters of J. R. R. Tolkien|last= Carpenter|first= Humphrey|year= 1981|publisher=Houghton Mifflin|location= Boston|isbn= 0-395-31555-7|ref=harv}} |

||

*{{cite book | last = Chance | first = Jane | year = 2001 |title =Tolkien's Art | publisher=Kentucky University Press | isbn=0-618-47885-X| pages = |url=http://books.google.com/?id=xvGLsT_dP_YC |ref=harv}} |

|||

*{{Citation |title= The Letters of J. R. R. Tolkien|last= Carpenter|first= Humphrey|year= 1981|publisher=[[Houghton Mifflin]]|location= Boston|isbn= 0-395-31555-7}} |

|||

*{{ |

*{{cite book|last=Drout |first=Michael D. C. |author=Michael D. C. Drout |year=2007 |title=J. R. R. Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment |publisher=CRC Press |isbn=0-4159-6942-5 |ref=harv}} |

||

*{{ |

*{{cite book | last = Grenby | first = Matthew | year = 2008 |title =Children's Literature | publisher=Edinburgh University Press | isbn=0-618-47885-X|ref=harv}} |

||

*{{Cite book | last=Hammond | first=Wayne |author=Wayne Hammond | coauthors=Douglas A. Anderson | title=J. R. R. Tolkien: A Descriptive Bibliography | publisher=Oak Knoll Press | location=New Castle, Delaware | year=1993 | isbn=0-938768-42-5|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book | ref = harv | last = Lobdell | first = Jared C. | year = 2004 | title = The World of the Rings: Language, Religion, and Adventure in Tolkien | publisher = Open Court Publishing Company | isbn = 0-8126-9569-0}} |

|||

*{{Cite book |title= The History of the Hobbit|last= Rateliff|first= John D.|year= 2007 |publisher=HarperCollins|location= London|isbn= 978-0-00-723555-1|ref=harv}} |

|||

*{{cite book|last=Solopova |first=Elizabeth |year=2009 |title= Languages, Myths and History: An Introduction to the Linguistic and Literary Background of J.R.R. Tolkien's Fiction |location=New York City |publisher=North Landing Books |ISBN=0-9816607-1-1|ref=harv}} |

|||

*{{Cite book |

|||

|last = Tolkien |

|||

|first = J. R. R. |

|||

|authorlink = J・R・R・トールキン |

|||

|title = '''The Hobbit or There and Back Again''' |

|||

|date = 1995 |

|||

|origyear = 1937 |

|||

|edition = 5th, Paperback |

|||

|publisher = HarperCollins |

|||

|location = London |

|||

|isbn=978-0-261-10221-7 |

|||

|ref = harv }} |

|||

**{{Cite |和書 |

|||

|last = トールキン |

|||

|first = J. R. R. |

|||

|authorlink = J・R・R・トールキン |

|||

|translator = 瀬田貞二 |

|||

|title = ホビットの冒険 |

|||

|date = 2000 |

|||

|origyear = 1979 |

|||

|edition = 新 |

|||

|series = 岩波少年文庫 |

|||

|publisher = 岩波書店 |

|||

|ref = harv }}上 ISBN 4-00-114058-6、下 ISBN 4-00-114059-4。 |

|||

*{{cite book|last=Tolkien |first=J. R. R. |author=J. R. R. Tolkien |editor-last= Anderson |editor-first= Douglas A.|editor= Douglas A. Anderson |title=The Annotated Hobbit |year= 1988 |origyear=1937 |publisher=Houghton Mifflin Harcourt|Houghton Mifflin Company |isbn=0-3954-7690-9 |ref=harv}} |

|||

**{{Cite |和書 |

|||

|last = トールキン |

|||

|first = J. R. R. |

|||

|authorlink = J・R・R・トールキン |

|||

|others=ダグラス・A・アンダーソン 注釈、 |

|||

|translator = 山本史郎 |

|||

|title = ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版] |

|||

|date = 1997 |

|||

|publisher = 原書房 |

|||

|isbn=ISBN 4-56-203023-2 |

|||

|ref = harv }} |

|||

*{{Cite book |last=Tolkien |first=J. R. R. |editor-last= Anderson |editor-first= Douglas A. |title= The Annotated Hobbit |year= 2003 |origyear=1937 |publisher=HarperCollins |location= London|isbn= 0-00-713727-3 |ref=harv}} |

|||

**{{Cite |和書 |

|||

|last = トールキン |

|||

|first = J. R. R. |

|||

|authorlink = J・R・R・トールキン |

|||

|others=ダグラス・A・アンダーソン 注釈、 |

|||

|translator = 山本史郎 |

|||

|title = ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版] |

|||

|date = 2012 |

|||

|origyear = 1999 |

|||

|edition = 新 |

|||

|publisher = 原書房 |

|||

|isbn=978-4562048663 |

|||

|ref = harv }} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Wikiquote}} |

|||

*[http://www.tolkien.co.uk/ The official Harper-Collins Tolkien website] |

*[http://www.tolkien.co.uk/ The official Harper-Collins Tolkien website] |

||

*[http://www.hobbit.ca/Library.html Collection of edition covers, 1937–2007] |

*[http://www.hobbit.ca/Library.html Collection of edition covers, 1937–2007] |

||

*[http://www.tolkienlibrary.com/translations/hobbits/index.htm ''The Hobbit'' covers around the globe – gallery] |

*[http://www.tolkienlibrary.com/translations/hobbits/index.htm ''The Hobbit'' covers around the globe – gallery] |

||

*[http://www.tolkienbooks.net/html/the_hobbit.htm Every UK edition of ''The Hobbit''] |

*[http://www.tolkienbooks.net/html/the_hobbit.htm Every UK edition of ''The Hobbit''] |

||

*[http://tolkien.skwishmi.com/ Guide to U.S. editions of Tolkien books including ''The Hobbit''] |

|||

*{{cite web |url=http://shelf1.library.cmu.edu/books/gloriana/ |title=Tolkien's Cauldron: Northern Literature and The Lord of the Rings |author=St. Clair, Gloriana |publisher=[[Carnegie Mellon University]] |accessdate=2011-06-24}} |

|||

{{ホビットの冒険}} |

|||

{{Middle-earth}} |

{{Middle-earth}} |

||

{{ |

{{デフォルトソート:ほひとのほうけん}} |

||

[[Category:中つ国の本]] |

[[Category:中つ国の本]] |

||

[[Category:1937年の小説]] |

[[Category:1937年の小説]] |

||

{{Tolkienstub}} |

|||

{{Link FA|es}} |

{{Link FA|es}} |

||

{{Link FA|fr}} |

{{Link FA|fr}} |

||

{{Link FA|hu}} |

|||

{{Link GA|en}} |

{{Link GA|en}} |

||

{{Link FA|hu}} |

|||

{{Link FA|ro}} |

|||

[[an:O Hobbit]] |

[[an:O Hobbit]] |

||

[[ang:Se Holbytla]] |

[[ang:Se Holbytla]] |

||

[[ar:الهوبيت |

[[ar:الهوبيت]] |

||

[[ast:El Ḥobbit]] |

[[ast:El Ḥobbit]] |

||

[[bg:Хобитът]] |

[[bg:Хобитът]] |

||

[[bn:দ্য হবিট]] |

|||

[[br:An Hobbit]] |

|||

[[bs:Hobit]] |

[[bs:Hobit]] |

||

[[ca:El hòbbit]] |

[[ca:El hòbbit]] |

||

[[cs:Hobit aneb |

[[cs:Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky]] |

||

[[cy:The Hobbit]] |

[[cy:The Hobbit]] |

||

[[da:Hobbitten]] |

[[da:Hobbitten]] |

||

[[de:Der |

[[de:Der Hobbit]] |

||

[[el:Το Χόμπιτ]] |

[[el:Το Χόμπιτ]] |

||

[[en:The Hobbit]] |

[[en:The Hobbit]] |

||

| 190行目: | 337行目: | ||

[[et:Kääbik, ehk sinna ja tagasi]] |

[[et:Kääbik, ehk sinna ja tagasi]] |

||

[[eu:Hobbita]] |

[[eu:Hobbita]] |

||

[[fa:هابیت (کتاب)]] |

|||

[[fa:هابیت، یا آنجا و بازگشت دوباره]] |

|||

[[fi:Hobitti eli sinne ja takaisin]] |

[[fi:Hobitti eli sinne ja takaisin]] |

||

[[fr: |

[[fr:Le Hobbit]] |

||

[[ga:An Hobad, nó Anonn agus Ar Ais Arís]] |

[[ga:An Hobad, nó Anonn agus Ar Ais Arís]] |

||

[[gd:The Hobbit]] |

[[gd:The Hobbit]] |

||

| 226行目: | 373行目: | ||

[[tr:Hobbit (roman)]] |

[[tr:Hobbit (roman)]] |

||

[[tt:Хоббит, яки бару һәм кайту]] |

[[tt:Хоббит, яки бару һәм кайту]] |

||

[[uk:Гобіт, або Туди |

[[uk:Гобіт, або Туди і Звідти]] |

||

[[zh:哈比人歷險記]] |

[[zh:哈比人歷險記]] |

||

2013年1月28日 (月) 02:48時点における版

| ホビットの冒険 The Hobbit, or There and Back Again | ||

|---|---|---|

A line-up of the American second edition printings of The Hobbit. | ||

| 著者 | J・R・R・トールキン | |

| イラスト | J・R・R・トールキン | |

| 発行日 |

| |

| 発行元 |

| |

| ジャンル | ファンタジー | |

| 国 |

| |

| 言語 | 英語 | |

| 形態 | 上製本 | |

| ページ数 | 310 | |

| 次作 | 指輪物語 | |

|

| ||

| ||

『ホビットの冒険』(ホビットのぼうけん、原題:The Hobbit, or There and Back Again.)は、1937年9月21日に出版されたJ・R・R・トールキンによる児童文学、ファンタジー小説。『指輪物語』の前日譚に当たる。

概要

ホビットと呼ばれる小人が、魔法使やドワーフとともに竜に奪われた財宝を取り戻すべく、竜の住む山を目指す冒険譚。

本作が成功したため、出版社はトールキンに続編の執筆を依頼した。これがのちに『指輪物語』となり、この執筆の過程でトールキンは、『指輪物語』との整合性をとるために本書に改訂を行った。1951年の第2版では「くらやみでなぞなぞ問答」(第5章)で重要な改訂がなされた。その後も、ビルボが足を踏み入れた世界に関するトールキンの考えの変遷を反映して、1966年にさらなる改訂が加えられた(第3版)。

批評家から広く称賛を受け、カーネギー賞にノミネートされたほか、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン最優秀児童文学賞を受賞。今日に至るまで人気を保ち、児童文学の古典的作品と見なされている。

本作の日本語訳としては、瀬田貞二の訳によるもの(1965年)と山本史郎によるもの(1997年)がある。

ピーター・ジャクソン監督による映画化のプロジェクト『ホビット』が進行中であり、3部作のうち第1部『ホビット 思いがけない冒険』が2012年に公開された。

あらすじ

ことの始まりは、ある四月も末の日、ホビット村のビルボを訪ねた魔法使いのガンダルフの画策により、13人のドワーフ達が次々と押しかけて来た、ビルボ宅でのティー・パーティであった。トーリン・オーケンシールド率いるこのドワーフたちは、邪竜スマウグに奪われた父祖の地はなれ山(エレボール)とその財宝を取り返す遠征を計画しており、ガンダルフの薦めによりビルボを「忍びの者」として雇うつもりでやって来たのだった。何も知らないビルボは右往左往するばかりだったが、ドワーフたちの歌を聞くうち、我知らず冒険を求める「トゥック的」性向がかき立てられる。しかしそれも束の間、事情を聞くとパニックを起こしてドワーフたちの失笑を買う。ドワーフたちに馬鹿にされて憤然としたビルボは、思わず計画に乗ることを宣言してしまう。ガンダルフがトーリンの父スラインから預かったという「スロールの地図」を披露し、はなれ山の秘密の裏口の存在ゆえに「忍びの者」ビルボの存在が必要だと、ドワーフたちを説得する。 こうしてビルボとドワーフ、そしてガンダルフの一行は旅立つこととなり、途上、ガンダルフはトロルからドワーフたちを救い、一行を裂け谷まで連れて来る。裂け谷ではエルロンドが「スロールの地図」の秘密を解明する。霧ふり山脈を越える際、一行はゴブリンに囚われ、山の地下深くへと追い立てられる。ガンダルフによって救出されるも、ビルボだけは途中で一行とはぐれてしまう。ゴブリンの地下のトンネルで道に迷ったビルボは、偶然指輪を発見し、ゴクリと遭遇する。ゴクリとビルボのなぞなぞ問答では、ビルボが勝てばゴクリが出口までの道を教えるが、負ければゴクリがビルボを食べるという取り決めだったが、ビルボの「ポケットの中にあるものは何だ?」という問いにゴクリは答えられなかった。指輪がなくなったことに気づいたゴクリの後を、姿を消す指輪の力を借りたビルボが追い、ビルボは無事逃れてドワーフたちと合流する。この一件でドワーフたちのビルボへの評価は高まる。一行はゴブリンとアクマイヌの追撃を受けるが、ワシに助けられ、ビヨルンの家では、しばし憩う。

一行は闇の森の黒い森にガンダルフ抜きで入って行く。闇の森では、ビルボは、ドワーフたちをまずは巨大な蜘蛛たちから、次いで森のエルフから救い出す。湖の町(エスガロス)では、「山の下の王」がスマウグを滅ぼし富をもたらすという、予言の成就を望む人間たちから歓迎を受ける。遠征隊ははなれ山の秘密の裏口を発見し、スマウグの巣の偵察に送り出されたビルボは、財宝の中から大きなカップを盗み出し、またスマウグの急所を発見する。激怒したスマウグは、湖の町の人間たちが侵入者たちの手助けをしたものと推察し、町の破壊に赴く。ビルボがスマウグの急所についてドワーフたちに報告するのを聞いていたツグミが、弓の名手バルドにこれを伝え、ドラゴンはバルドの射た弓で退治される。

スマウグが山を留守にしている間に、ビルボはその財宝の中にトーリンの一族に伝わる家宝であるアーケン石を発見し、ドワーフには内緒で自分のポケットにしまう。森のエルフたちと湖の町の人間たちが山にやって来て、宝の分配を要求すると、トーリンはこれを拒絶し、北方の同胞を呼び寄せて守備を固める。ビルボは盗み出したアーケン石と引き換えに戦いを回避しようとするが、トーリンは憤怒に燃えてビルボを追い出し、さらに態度を硬化させ、戦いは不可避となった。

ガンダルフが現れて、ゴブリンとアクマイヌの接近を知らせると、一転、ドワーフと人間とエルフは、共通の敵を相手に力を合わせて戦うこととなる。この五軍による決戦は、折良くビヨルンとワシたちという援軍を得た三軍の連合軍側の勝利に終わる。この戦いで致命傷を負ったトーリンは、いまわの際にビルボと和解する。ビルボは宝の分け前として、小馬一頭で運べる金銀の小箱一つずつ以上は不要だと断ったが、それでもしかし、大変裕福なホビットとしてわが家に戻った。

登場人物

- ホビット (Hobbits)

- ビルボ・バギンズ (Bilbo Baggins) - ホビット族の由緒正しい上流階級の末裔。ドワーフの冒険に「忍びの者」として強引に参加させられる。旅を重ねるごとにたくましく成長していく。

- 魔法使い

- ガンダルフ (Gandalf) - ビルボの友人の魔法使い。ビルボをドワーフの旅に誘い込んだ張本人。

- ドワーフ (Dwarves)

- オイン (Oin) - 火起こし名人。茶色の頭巾。グローインと兄弟。

- オーリ (Ori) - 灰色の頭巾。

- キーリ (Kili) - トーリンの甥。青色の頭巾。フィーリと並んで最も若い。

- グローイン (Gloin) - 火起こし名人。白い頭巾。オインと兄弟。のちに指輪の仲間の一員となる、ギムリの父親。

- トーリン・オーケンシールド (Thorin II / Oakenshield) - 13人のドワーフの仲間の長。エレボールのドワーフ族の王族の末裔。スマウグに故郷を追われ、復讐を決意し旅に出る。

- ドーリ (Dori) - 紫の頭巾。ビルボに最も積極的に手を貸した紳士。

- ドワーリン (Dwalin) - 暗緑色の頭巾。バーリンとは兄弟。

- ノーリ (Nori) - 紫の頭巾。

- バーリン (Balin) - 赤い頭巾。ドワーフでは2番目の年長者。見張り役。

- フィーリ (Fili) - トーリンの甥。青色の頭巾。キーリと並んで最も若い。

- ビフール (Bifur) - 黄色の頭巾。ボフール・ボンブールとは親戚。

- ボフール (Bofur) - 黄色の頭巾。ビフール・ボンブールと親戚。

- ボンブール (Bombur) - うす緑の頭巾。巨漢。闇の森で呪いをかけられる。

- 以上13人は、はなれ山への冒険に同行した旅の仲間である。

- ダイン2世 (Dáin II) - くろがね連山のドワーフ族の長。北方から救援に訪れ、五軍の合戦でドワーフ軍を率いる。

- エルフ

- 人間

- バルド (Bard) - 谷間の町ギリオンの王の子孫。五軍の合戦で人間軍を率いて活躍する。

- 湖の町の統領 - 湖の町エスガロスを統べる領主。

- 熊人

- ビヨルン (Beorn) - 大きな体を持つ、気性の荒い熊人。ビルボたちをもてなす。五軍の合戦にも参戦。

- その他の動物

- トロル

- ウイリアム (William) - 旅の途中のビルボたちを捕らえて食料にしようとした3人組のトロールの1匹。

- トム (Tom) - 同上。

- バート (Bert) - 同上。

- ゴブリン

- 大ゴブリン - 霧ふり山脈のゴブリン族の王。

- ボルグ (Bolg) - モリアのゴブリン族の長。祖先の復讐を果たすため一族を率いて、五軍の合戦に参上する。

- アクマイヌ - ゴブリンの手下の動物。五軍のうち敵側の1軍。冒険中の一行を追い詰めたりもした。

- ゴクリ (Gollum) - 霧ふり山脈の深奥の湖に住む奇怪な生物。ビルボになぞなぞ合戦を持ちかける。

- スマウグ (Smaug) - 赤みがかった金色の鱗を持つドラゴン。谷間の町とはなれ山を荒廃させ、そのすべての宝を奪った貪欲な邪竜。

- 死人占い師(ネクロマンサー)(Necromancer) - 闇の森に居を構える謎の人物として、作中で言及される。実は指輪物語の冥王サウロン。

構想と創作

背景

1930年代初めのトールキンは、学問の世界ではオックスフォード大学においてアングロ・サクソン語の「ロリンソン・アンド・ボズワース教授職」にあり、ペンブルク・コレッジのフェローとして活躍していた。創作に関しては、「ゴブリン・フィート」[1]、およびナーサリーライム/マザー・グースの「ヘイ・ディドル・ディドル」を語り直した「猫とフィドル—未完のナーサリーライム、その呆れた秘密明らかに」[2]という二つの詩作品をすでに発表していた。この時期の創作活動としては、毎年クリスマスに彼の子供たち宛に送った『サンタ・クロースからの手紙』(“The Father Christmas Letters”)(エルフとゴブリンが争い、親切な北極熊が登場する挿絵付きの手書きの物語)[3]の他、エルフ語とその神話世界の創造(トールキンが1917年以来手がけてきたものである)の発展がある。これらの作品はすべて彼の死後出版された[4]。

1955年のW・H・オーデン宛の書簡で、トールキンは、『ホビットの冒険』は、1930年代初めのある日、学業修了検定試験の採点をしていた時に始まったのだと回想している。トールキンは白紙の解答用紙を見ると、ふと思いついてそこに「地面の穴のなかに、ひとりのホビットが住んでいました」と書いたのだ。1932年の末までには物語は完成し、 C・S・ルイスを含む数人の友人[5]とトールキンの学生だったエレイン・グリフィズが原稿を読んでいる[6]。1936年、オックスフォードにいるグリフィズのところに出版社ジョージ・アレン・アンド・アンウィンに勤めている友人のスーザン・ダグナルが訪ねて来た時、グリフィズはダグナルに原稿を貸したか[6]、もしくはトールキンから借りるといいと言ったとされている[7][8]。いずれにせよ、ダグナルは感心し、社長のスタンリー・アンウェンに見せ、彼はそれを息子のレイナーに読ませて書評を書かせたのだ。10歳のレイナーが好意的な短い書評を書くと、トールキンの原稿はアレン・アンド・アンウィンから出版されることになった。

影響

19世紀のアーツ・アンド・クラフツ運動の旗手ウィリアム・モリスは、トールキンに大きな影響を与えた人物の一人である。トールキンはモリスの散文やロマンス詩を模倣し、作品全体のスタイルとアプローチを踏襲している[9]。スマウグの荒らし場で、竜を土地を荒廃させる存在として描いている箇所は、モリスの作品から借用されたわかりやすい例として指摘されている[10]。また、トールキンは、少年の頃にスコットランドの作家サミュエル・ラザフォード・クロケットの歴史小説『ブラック・ダグラス(The Black Douglas)』に感銘を受け、それに登場する悪役ジル・ド・レを死人占い師(サウロン)のモデルにした、と書き残しており[11]、『ホビットの冒険』と『指輪物語』に登場するいくつかのエピソードは文体や叙述の点でこの作品に共通点があり[12]、作品全体の文体と描写もトールキンに影響を与えたと考えられている[13] 。

『ホビット』のゴブリンの描写はジョージ・マクドナルドの『王女とゴブリン(The Princess and the Goblin)』に強く影響を受けている[14]。しかし、マクドナルドの影響は単に登場人物の造形にとどまらず、彼の作品は、自分のキリスト教信仰においてファンタジーが果たす役割を考える上で、トールキンにとって大きな助けになった[15]。

トールキンの作品はいずれも北欧神話の影響が強く見られる。これは彼の北欧神話に対する生涯かけての情熱と、大学でのゲルマン語文献学のキャリアを反映している[16]。『ホビットの冒険』も例外ではなく、本作にも北ヨーロッパの文学、神話、言語の影響が見られ[17]、とくに『詩のエッダ』と『散文のエッダ』に多大な影響を受けている。たとえば、13人のドワーフとガンダルフの名前は『詩のエッダ』に登場する小人の名前に由来する[18]。しかし、古ノルド語から名前を借用しているものの、ドワーフのキャラクターはそれよりも『白雪姫』や『白雪と紅薔薇』などといったグリム童話からとられている。『白雪と紅薔薇』はビヨルンの造形にも影響を与えた可能性がある[19]。

"Misty Mountains"(霧ふり山脈)や"Bag End"(袋小路屋敷)といった説明的な名前の付け方は、古ノルド語のサガの命名法を連想させる[20]。ドワーフに味方するカラスの名前は、古ノルド語でカラスを意味する語に由来する[21]。ただし、『ホビット』のカラスの性質は古ノルド語や古英語での「戦死者の屍肉を漁る動物」というものとは異なっている。しかし、トールキンは単に演出として資料の表面を利用しただけではない。言葉の様式、とくに古語と現代語のつながりが物語の重要なテーマの一つになっているのである.[22]。北欧のサガと『ホビット』に共通するもう一つの特徴は、文章入りの地図である[20]。トールキンが描いたイラストのいくつか(ドワーフの地図、口絵、ブックカバーなど)はルーン文字のアングロ・サクソン語のバリエーションが使われている。

古英語の文学作品、とくに『ベーオウルフ』に見られるテーマは、ビルボが足を踏み入れる世界を形作る上で大きな位置を占めている。『ベーオウルフ』の有名な研究者であったトールキンは、この詩を『ホビット』を書く上で「もっとも価値ある資料」の一つだとしている[23]。彼は歴史的価値だけでなく、『ベーオウルフ』の文学的価値を高く評価した最初の学者とされており、トールキンの1934年の講義『ベーオウルフ 怪物と批評家(Beowulf: the Monsters and the Critics)』の講義録は、現在でも古英語の授業で使用されることがある。『ベーオウルフ』には、トールキンが『ホビット』で借用したいくつかの要素(知恵を持つ巨大な竜など)が含まれており[24]、たとえば侵入者の臭いをかごうと竜が首を伸ばす描写は、若干の変更を加えているものの『ベーオウルフ』からそのまま使われている[25]。また、ビルボが秘密の通路を通ってスマウグに近づく描写は、『ベーオウルフ』に見られるものを忠実に再現している。他に『ホビット』と『ベーオウルフ』に共通するものとして、ビルボがゴクリ(ゴラム)や後にスマウグに「泥棒(thief)」と呼ばれていることや、後に湖の町("Lake-town")を破壊するにいたるスマウグの残虐な性格などが挙げられる[26]。宝を盗む泥棒や竜の知性と性格など、トールキンは『ベーオウルフ』のストーリーで十分に描かれていないと彼が感じた部分をより良くなるように書き直している[27]。

もう一つの古英語の資料からの影響は、名前を持つ、ルーン文字の刻まれた名剣の存在である。そのようなエルフの剣を手に、ビルボはやっとのことで最初の英雄的な行動に出る。ビルボがその剣に名前("Sting"(つらぬき丸))を付けていることは、彼が『ベーオウルフ』からある種の文化的、言語的な風習を受け継ぎ、同時に彼が古代の世界に足を踏み入れていることを表している[28]。このような『ベーオウルフ』とのつながりは、ビルボが竜の洞窟から杯を盗みだし、竜を激怒させる場面でもっとも端的に現れており、この場面は伝統的な叙述パターンに則って書かれている。「・・・ビルボが竜から盗みを働くというエピソードは、物語の状況から自然に(あるいはしごく当然に)生まれたものである。この場面では、このような書き方以外は考えにくい。『ベーオウルフ』の著者も、私とほとんど同じ書き方をしただろうと思う。」とトールキンは書き記している[23] 。

魔法使いラダガストの名前はスラヴ人の神ロデガスト(Rodegast)からとられていると広く考えられている[29]。

『ホビット』におけるドワーフの描写は、トールキンが好んで読んだユダヤ人とその歴史に関する中世の文書に影響を受けている[30]。大昔にはなれ山の故郷を失い、異国で自らの文化を保持しているという、ドワーフの性質はすべて中世のユダヤ人のイメージに由来し[30][31]、また、彼らの戦争を好む性格はヘブライ語聖書から来ている[30]。ドワーフの暦は晩秋に一年が始まるユダヤ人の暦を反映している[30]。トールキンは寓意を否定しているが、ビルボをつつましい暮らしから引っ張り出すドワーフたちは、「ユダヤ人がいなくなってたちまち困窮してしまった西欧社会」の強烈なメタファーであると見られている[31]。

出版

ロンドンの出版社ジョージ・アレン・アンド・アンウィンは、『ホビットの冒険』を1937年9月21日に出版した。初版印刷部数は1500部で、書評における高評価を受けて同年クリスマスまでには売り切れた[32]。初版にはトールキン自身による白黒の挿絵が多数使われ、表紙デザインもまたトールキンによる。翌1938年ホートン・ミフリン社よりアメリカ版が出版された際には、挿絵のうち四点がカラーとなった。アレン・アンド・アンウィン社も、1937年末に出版された第二刷では、カラーの挿絵を入れた[33]。本の人気にもかかわらず、 第二次世界大戦戦時下による紙の配給制度が1949年まで続いた影響もあり、この時期における本の入手はしばしば困難であった[34]。

英語による改訂版は、1951年、1966年、1978年、1995年に出ており、また数多くの出版社により再版されている[35]。さらに、『ホビットの冒険』は世界40カ国語以上の言語に翻訳されており、複数の翻訳版のある言語もある[36]。

改訂

1937年12月、『ホビットの冒険』を出版したスタンリー・アンウィンはトールキンに続編の執筆を依頼した。その返事としてトールキンは『シルマリルの物語』の草稿を送ったが、ジョージ・アレン・アンド・アンウィン社の編集者は、読者は「もっとホビットに関する物語を求めている」だろうとして、『シルマリルの物語』の出版を断った[37]。それからトールキンは「新ホビット(New Hobbit)」の執筆にとりかかり、これが最終的に『指輪物語』になった[37]。その過程でもとの物語の背景設定が変更されただけでなく、ゴクリ(ゴラム)のキャラクターにも根本的な変更が加えられることになった。

『ホビットの冒険』の初版では、ゴクリは自分から魔法の指輪をなぞなぞの賞品として差し出そうとし、ビルボとゴクリは仲良く別れることになっていた[38]。改訂版では、指輪の抗しがたい魔力という新しいアイデアを反映し、ゴクリはビルボに対してより攻撃的で、指輪を失くすと大いに取り乱す。ゴクリは別れ際に呪いの言葉("Thief! Thief, Thief, Baggins! We hates it, we hates it, we hates it forever!")を浴びせかけ、これが『指輪物語』でのゴクリの描写の伏線になっている。

トールキンはこの"Riddles in the Dark"(暗闇でのなぞなぞ問答)の章の改訂原稿を、『ホビットの冒険』から『指輪物語』に物語をつなぐための変更のサンプルとしてスタンリー・アンウィンに送ったが、何年ものあいだ返事がなかった。トールキンが改訂版のゲラ刷りを受け取ったとき、彼は先に送ったサンプルが本文に組み込まれているを見つけて驚いた[39]。『指輪物語』では、初版のなぞなぞのくだりは指輪の魔力の影響を受けたビルボが作り出した「嘘」とされ、改訂版の『ホビットの冒険』に「本当の」真相が書かれている、ということになった[40]。この改訂版は第2版として1951年にイギリスとアメリカで出版された[41]。

1960年にトールキンは『ホビットの冒険』のトーンを『指輪物語』に合わせるべく、新たな改訂作業に取り掛かった。しかし、第3章までいったところで作業を放棄してしまった。これは、(改訂中の版は)「ホビットらしくない」という批判を受け取ったからで、そのとき書き直していた文章はそれまでの陽気な雰囲気やテンポのよさの多くが失われていた[42]。

1965年にアメリカのエース・ブックス社が『指輪物語』の海賊版のペーパーバックを販売した後、ホートン・ミフリン社とバランタイン社はトールキンに『ホビットの冒険』の新訂とアメリカでの著作権の更新を打診した[43]。このときのテクストが1966年の第3版になった。トールキンはこれを、『ホビットの冒険』を『指輪物語』や未刊の『シルマリルの物語』の当時の神話体系により近づけるための良い機会と捉えた[44]。この版での変更点は少なく、たとえば初版や第2版の63ページで「いまはノームと呼ばれているエルフ("elves that are now called Gnomes" )」[45][46]となっている箇所が、第3版では「私の血縁の、西方の上のエルフ("High Elves of the West, my kin")」[47]となっている。トールキンは初期の文章ではノーム(gnome)という語を上のエルフの第二の一族、すなわちノルドール(「知恵のエルフ」)を指すものとして使っていた。これは、ギリシア語で知識を意味するグノーシス(gnosis)に由来するノームという語は、もっとも賢いエルフであるノルドールにふさわしいと考えたためである。しかし、ノームは16世紀のパラケルススの著作の影響で「庭小人」を指すのが一般的であることから、トールキンはこの語を使うのをやめたのだった[48]。

没後に出版された特別版

トールキンの死語、テキストの生成、修正、そして発展に関する注釈を施した2つの特別版が出版された。

ダグラス・アンダーソンの『注釈付きホビット(The Annotated Hobbit)』(1988年)は、これまでに出版された『ホビットの冒険』のすべてのテキストが注釈やイラストとともに収録されている。増補改訂版(2002年)では「エレボールの遠征」のテキストが追加された。アンダーソンの注は、『ホビット』を執筆する上でトールキンが使用した資料を明らかにしており、トールキンがそれぞれの改訂で施した修正の詳細が記されている。注釈に加え、フィンランド語版のトーベ・ヤンソンのイラストをはじめとする各国語版の挿絵が使用されている[49]。また、トールキンが1923年に書いた詩"Iúmonna Gold Galdre Bewunden"(「古の人間の魔法の黄金」)など、これまでほとんど知られていなかった多くの短いテキストが含まれている。

ジョン・ラトリフによって出された2巻本の『ホビットの歴史(The History of the Hobbit)』(2007年)は、『ホビットの冒険』の初稿や未決定稿が注付きで収録されている。ラトリフの注は、執筆当時とそれ以降のトールキンの学問上の著作と創作作品のつながりを明らかにしている。さらに、1960年代にのトールキンが書きかけて放棄した未刊の版が付属されている。ラトリフの注とトールキンのテキストは別の巻になっており、オリジナルの原稿を単体で読むことができる[21]。

挿絵と装丁

トールキンの書簡と出版社の記録によると、トールキンは本全体の挿絵と装丁に関わったことがわかる。トールキンはすべての要素に関して何度もやり取りを行い、こだわり続けた。レイナー・アンウィンは出版回想録の中で次のように言っている:「1937年だけでもトールキンはジョージ・アレン&アンウィン社宛に26通もの手紙を書いている。細部のわたり雄弁で、しばしば辛辣だが非常に丁重で腹立たしいほどに的確なものだったが、今日ではどんなに有名だろうと、あれほどまでに綿密な配慮を受ける作家はいないだろう。」[50]

トールキンは最初5つの地図を提案したのだが、地図についても検討・議論が行われた。トールキンは、スロールの地図を最初の言及の箇所に付け加え(つまり製本後に糊付けで加え)、その裏面には光にかざして見た時に見えるように月光文字(アングロサクソンルーン文字)を配したいと願った。[34]結局は、費用の問題と、また地図の濃淡が出し難いということで、「スロールの地図」と「荒れ地の国の地図」の2つを、クリーム色の紙に赤と黒のインクで印刷して、見返しに入れることとなった。[52]

元々は、アレン&アンウィン社は本には見返しの地図だけしか挿絵を入れない方針だったのだが、トールキンが最初に提出したスケッチに出版社のスタッフは魅了され、余分な費用がかかっても本の値段を上げずにスケッチを含めることにした。これに気を良くして、トールキンはまた一連の挿絵を提供した。出版社はこれもすべて使うことに決め、初版には10の白黒の挿絵と、見返しに2つの地図が入ることとなった。挿絵で描かれた場面は次のとおり「お山:流れの向こうのホビット村」、「トロル」、「山の小道」、「ワシの巣からゴブリンの裏門の方角、西に霧降り山脈を臨む」、「ビヨルンの広間」、「闇の森」、「エルフ王の門」、「湖の町」、「表門」。一つを除いてすべての挿絵はページ全面を使っており、「闇の森」の挿絵は、それだけ光沢紙に別刷りされた。[53]

出版社はトールキンの腕前に満足し、本のカバーのデザインも依頼した。この企画においても、繰り返し繰り返しの検討と書簡のやり取りが行われ、トールキンは自分の絵の手腕について常に卑下した態度をとっていた。絵を取り囲むルーン文字は、本の題名と著者や出版社の情報についての英語を音訳したものである。[54]最初のカバー・デザインでは、濃淡の数色が使われていたが、トールキンは何度もやり直し、その度に使用する色の数は減った。最終的なデザインでは、4色が使われている。費用を気にした出版社は、太陽の赤の色をやめ、最終的に白地の紙に黒・青・緑のインクのみを使うことにした。[55]

出版社の制作スタッフが製本デザインをしたが、トールキンはいくつかの点に異議を唱えた。何度か検討を繰り返した結果、最終的なデザインは、ほとんどトールキンのものと言えるものとなった。背表紙にはアングロサクソンルーン文字が見える: "þ" が2つ(Thráin と Thrór) と"D" が1つ(Door)である。表紙は表と裏が互いの鏡像になっており、トールキンのスタイルに特徴的な細長いドラゴンが下の縁にそって型押しされ、上の縁にそっては霧降り山脈のスケッチが型押しされている。[56]

トールキンは自分の挿絵が本に使われることになった時、カラーの別刷り図版の提案もした。出版社はこれに関しては折れてくれなかったため、トールキンは6ヶ月ほど後に出版されることになっていたアメリカ版に期待を寄せた。ホウトン・ミフリン社はトールキンの希望に応え、口絵(「お山:流れの向こうのホビット庄」)をカラーに差し替えた他、新たなカラー図版を加えた:「裂け谷」、「ビルボ、まぶしい朝日で目覚める」、「ビルボ、筏のエルフの小屋へ到着」、「スマウグとの会話」である。「スマウグとの会話」に描かれた樽には、トールキンが創作したテングワール文字で書かれたドワーフの呪いが見え、2つの"þ" ("Th")のルーン文字のサインがある。[57]追加された挿絵は非常に魅力的だったので、ジョージ・アレン&アンウィン社も第二刷りの際には、「ビルボ、まぶしい朝日で目覚める」以外のカラー図版を採用した。[58]

色々な版があるが、版によって挿絵もまちまちである。多くはオリジナルの構想に大まかにであれ準じたものであるが、特に多くの翻訳版においては、別のアーティストによって挿絵が描かれている。廉価版、特にペーパーバックでは地図以外は挿絵なしのものもある。1942年の「子供ブック・クラブ」の版には、白黒の絵は含まれているが地図がなく、これは例外である。[59]

トールキンによるルーン文字の使用は、装飾意匠としてのものも物語中の魔法の記号としてのものも、ニューエイジや秘教的文学において、ルーン文字が広まった主な原因として引き合いに出されている。[60] ニューエイジ も秘教的文学も、1970年代のカウンターカルチャー におけるトールキン人気に端を発したものだからである。[61]

ジャンル

『ホビットの冒険』は、児童文学の叙述モデルからヒントを得ており、そのことは「全知の語り手(omniscent narrator, 結末など物語のすべてを知る視点から語られる)」や子供が感情移入しやすいキャラクター(小さくて、食べ物が好きで、モラルが少々ルーズ)といったものに現れている。本作は時間と語りの結びつきが強調されており、加えて「安全」と「危険」が地理的に区分けされている。これらはともに子供向けの作品で鍵となる要素であり[62]、教養小説(ビルドゥングスロマン)に典型的な「ゆきて帰りし("home-away-home")」物語でも同様である[63]。トールキンは後に、読者に直接語りかける語りは好きではないと述べているが[64]、一方でそのような語りは本作の成功にとてもよく貢献している[65]。エマー・オサリバンは『比較児童文学(Comparative Children's Literature)』で、文学のメインストリームに受け入れられた数少ない児童書として、ヨースタイン・ゴルデルの『ソフィーの世界』(1991年)やJ.K.ローリングの『ハリー・ポッターシリーズ』(1997年 - 2007年)とともに『ホビットの冒険』を挙げている[66]。

トールキンは本作を「おとぎ話("fairy-story")」になるよう、子供に読み聞かせるのに適した口調で書いているが[67]、しかしながら後に彼は、本作を特に子供に向けて書いたものでなく、自分の神話伝説に対する関心から生まれたものであると発言している[68]。『ホビット』が発表されて当初の書評の多くは、本作をおとぎ話として批評した。しかし、ジャック・ザイプスは『オックスフォードコンパニオン・トゥー・フェアリーテイルズ(Oxford Companion to Fairy Tales)』で、ビルボはおとぎ話に典型的なキャラクターではないとしている[69]。『ホビットの冒険』は、トールキンが『妖精物語について(On Fairy-Stories)』で提示した彼の理想的なおとぎ物語の長さよりもかなり長い。この作品には、ビルボの家やビヨルンの家に着く場面でドワーフたちが同じことが何度も繰り返すことなどの多くのおとぎ話的なモチーフや、あるいは石に変化するトロールなどといった民話的テーマを見つけることができる[70]。

『ホビットの冒険』は一般に(また商業的によく)ファンタジー小説とされるが、ジェームス・マシュー・バリーの『ピーター・パン』やジョージ・マクドナルドの『王女とゴブリン』(両作はともにファンタジーの要素を含み、またトールキンに影響を与えた作品でもある)と同様に、第一に児童文学に分類される[71][72]。この2つのジャンルは互いに排他的なものではなく、そのためハイ・ファンタジーの定義のいくつかは、ライマン・フランク・ボームやロイド・アリグザンダーの子供向けの作品や、文学の範疇で考えられることが多いジーン・ウルフやジョナサン・スウィフトの作品にも当てはまる。『ホビットの冒険』は「20世紀でもっとも有名な子供向けファンタジー」とされることがある[73]。しかし、ジェーン・チャンスは本作を「大人の読者が考える子供に受ける作品という意味でのみ、子供向けの小説である」としている[74]。C.W.サリバンは、『ホビットの冒険』の出版をハイ・ファンタジーの発展の重要なステップとし、1960年台の『ホビット』と『指輪物語』のペーパーバック化はこのジャンルの市場の形成と現在のファンタジーの地位の確立に不可欠だったとしている[17]。

文体

トールキンの書く文章は気取りなく簡潔である。彼は自分の創りだした架空の世界を当然のものとして扱い、それを冷静な筆致で詳細に描き、風変わりなものが新たに登場する際にはさり気ない書き方で書いている。このような飾り気の無い文体は、リチャード・アダムズの『ウォーターシップ・ダウンのウサギたち』やピーター・ビーグルの『最後のユニコーン』などの以降のファンタジー作品にも見られるもので、読者に架空の世界のリアリティを確信させるというよりもむしろ読者を作品の世界に没入させる効果がある[75]。『ホビットの冒険』はシンプルな親しみやすい言葉で書かれている一方で、登場人物はそれぞれ固有の口調を持っている。語り手は途中でよく余談で話の流れを中断させるが(これは子供向け小説でも古英語の文学でもよく使われる技法である)[17]、固有の語り口を持ち、主要登場人物の口調とは区別されている[76] 。

物語の基本的な構造は探求で[77]、各章で何かしらの探求の話が語られる。多くの章では「荒地のくに("Wilderland")」に住む生き物が登場し、主人公一行の助けになったり、時には敵になったり危険をもたらしたりする。全体のトーンは明るく、歌やユーモアが散りばめられている。トーンを維持するために歌が利用されている例は、トーリンとその従者たちがゴブリンに誘拐されたときの場面(第4章)で、ゴブリンたちは地下を行進しながら次のように歌う。

|

|

|

このオノマトペ(擬声語)を多用した歌により、ゴブリンに連れ去られる危険な場面がユーモアで和らげられている。他の場面では、トロールの訛り(コックニー)や間抜けな言動、ビルボ一行を捕らえたエルフたちの酔っぱらった様子などによって、トールキンはユーモアと危険のバランスをとっている[81]。異国の地での旅を軽い調子で、歌を挿入しながら語るという形式は、トールキンが強い影響を受けたウィリアム・モリスの『アイスランドへの旅』に由来するものと考えられる[82]。

日本語訳

『ホビットの冒険』の日本語訳は、現在大きく分けて岩波書店版と原書房版がある。

岩波書店版

書名は『ホビットの冒険』。訳は児童文学者の瀬田貞二、挿絵は寺島竜一による。1965年初版。1951年の第2版を底本としており、トールキンが1966年の第3版で加えた改訂は反映されていない。この瀬田訳は、1978年に英文学者で翻訳家の別宮貞徳に雑誌『翻訳の世界』の連載「欠陥翻訳時評」で取り上げられ、第1章における複数の誤訳を指摘された[83]。ただし、彼が挙げた12の誤訳例のうち、2つは別宮が参考に用いた原書の版(第3版)と瀬田訳が底本にした版(第2版)の違いによる訳のズレを誤訳と勘違いして指摘しているものである。別宮の誤訳批判に対し、瀬田本人は反論しなかったが、瀬田と面識がありトールキンの伝記を翻訳した編集者の菅原啓州は、児童文学者の斎藤惇夫との雑誌『幻想文学』での対談で、瀬田訳を「たしかに問題となる部分がいろいろあるのは事実」としながらも、「重箱の隅をつつくような粗捜し」「品性下劣というか、非常に不愉快なもの」と別宮を強く批判した[84]。

その後、岩波版の『ホビットの冒険』は細かいものを含めて何度も修正が加えられた。大規模な改訂は、1983年の愛蔵版10刷と2000年の岩波少年文庫版の新版での改訂である。1983年の改訂は「欠陥翻訳時評」の後になされたもので、別宮に指摘された箇所を含めて訳文全体が見直された。2000年における改訂では主に「めくら」や「きちがい」などの差別語が改められ、たとえば"warg"(作中でビルボたちを襲う狼に似た猛獣)の訳が「きちがい犬」から「アクマイヌ」に変更された[85]。ただし、これらの修正を経た後も、依然として原書第3版の変更は反映されておらず、たとえば、改訂の項で述べたエルロンドがノルドールに言及する場面(第3章)では、現行の版でも「いまはノウム(土鬼)と呼ばれている昔のあるエルフ族」[86]となっている。

『ホビットの冒険』は様々な装丁、判型で出版されている。愛蔵版(箱入りハードカバー)や岩波少年文庫版のほかに、本文を横組みにし、カバーや挿絵をトールキン直筆のものに差し替えて原書の雰囲気を再現した「オリジナル版」(2002年)などがある。

- 愛蔵版(改版) 瀬田貞二訳 寺島竜一挿絵 岩波書店 1983年(1965年) ISBN 4-00-110983-2

- 少年文庫版(新版) 瀬田貞二訳 寺島竜一挿絵 斎藤惇夫解説 岩波書店 2000年(1979年) 上 ISBN 4-00-114058-6 下 ISBN 4-00-114059-4

- 物語コレクション版 瀬田貞二訳 加納光於装画 寺島竜一挿絵 猪熊葉子解説 岩波書店 1999年 上 ISBN 4-00-026463-X 下 ISBN 4-00-026464-8

- オリジナル版 瀬田貞二訳 トールキン挿絵・挿画 横書き 岩波書店 2002年 ISBN 4-00-115679-2

原書房版

書名は『ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版]』。訳者は英文学者の山本史郎。1997年初版。底本はダグラス・アンダーソン校注の『注釈付きホビット(初版)』(1988年)。『注釈付きホビット』を底本としてるため、初版から第3版までにトールキンが加えた改訂に関する情報やアンダーソンによる注釈が巻末に付されており、また、トールキンのものや岩波書店版の寺島竜一のものを含む各国語版の挿絵がふんだんに使用されている。書名に「第四版・注釈版」とあるが、底本の『注釈付きホビット』で使われている本文は第3版にアンダーソンが校訂を施したものであり、トールキン研究で一般に「第4版(the fourth edition)」と呼ばれているのは、トールキンの死後初めての改訂となった1978年にイギリスで出された版である。アンダーソンは、この第4版は数十のミスが混入しているのであてにならないと『注釈付きホビット』に記しており、このことに言及した箇所はこの本を底本としている本書でも訳出されている[87]。

この原書房版初版は、「ナンタルチア![88]」「サーラバイバイ[89]」をはじめとする奇抜な訳語や、トールキンの他の作品と整合性がとれなくなる誤訳[90]、「僕チン[91]」などの岩波書店版とイメージの異なる訳語などを理由に、岩波版の瀬田訳に親しんでいた読者には概して不評だった[92]。この訳の底本になった『注釈付きホビット』はアメリカで2002年(イギリスでは2003年)に増補改訂版が出版されたが、そのなかの各国語版の解説のところで「Makoto Takahashiという日本人の意見」として原書房版の日本語訳は"a poor translation"であると書かれている[93]。

原書房版は2012年に実写映画の公開に合わせて新版が出され、新たに文庫版も上下分冊で出版された。新版では2002年の増補改訂版が底本になったほか、訳文が全面的に見なおされ、いくつかの人名や地名が岩波書店版に近いものに変更になった。なお、前述の日本語訳に関する箇所は訳出されていない[94]。

- ハードカバー版(新版) ダグラス・A・アンダーソン注 山本史郎訳 原書房 2012年(1997年) ISBN 978-4562048663

- 文庫版 ダグラス・A・アンダーソン注 山本史郎訳 原書房 2012年 上 ISBN 978-4562070008 下 ISBN 978-4562070015

その他

- 岩波書店版の翻訳を批判した別宮貞徳は、『達人に挑戦 実況翻訳教室』で、翻訳入門者向けのテキストとして第1章のビルボとガンダルフの出会いのシーンを扱っており、該当部分の解説と試訳を掲載している[95]。

- 原書房版の訳者である山本史郎は、『英語の教え方 学び方』の「1時限目・文章読解 テキストの産婆術」で、物語最後のビルボとガンダルフの会話シーンを取り上げ、その解釈について岩波書店版の訳を参考に引きながら解説している[96]。

映像作品

テレビアニメ

『The Hobbit』(テレビアニメスペシャル版 日本では公開・ビデオ発売ともになし) 製作:Arthur Rankin Jr. & Jules Bass 1977

映画

映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作を手がけたピーター・ジャクソン監督のもと、3部作3D映画として製作され、第1部『ホビット 思いがけない冒険』は2012年12月14日に、第2部『ホビット スマウグの荒らし場』は2013年12月13日に、第3部『ホビット ゆきて帰りし物語』は2014年7月18日にそれぞれ全米ならびに全国公開予定である。イギリス人俳優のマーティン・フリーマンが主演としてビルボ役を、イアン・マッケランが『ロード・オブ・ザ・リング』に引き続いてガンダルフ役を、そしてリチャード・アーミティッジがトーリン・オーケンシールド役をそれぞれ演じる。

脚注

- ^ Oxford Poetry (1915) Blackwells.

- ^ Yorkshire Poetry, Leeds, vol. 2, no. 19, October–November 1923.

- ^ ベイリー・トールキン編 せた ていじ やく『J. R. R. トールキン サンタ・クロースからの手紙』, 評論社, 1976年.

- ^ Rateliff 2007, pp. xxx–xxxi

- ^ Carpenter 1977, p. 181; ハンフリー・カーペンター『J. R. R. トールキン—或る伝記』, 菅原啓州訳, 評論社, 1982年, p. 210.

- ^ a b Carpenter 1981, p. 294.

- ^ Carpenter 1977, p. 184

- ^ 『J. R. R. トールキン—或る伝記』, p. 213.

- ^ Carpenter 1981, p. 7

- ^ Rateliff 2007, p. vol.2 p.485

- ^ Carpenter 1981, p. 391, quoted by Lobdell 2004, p. 6

- ^ Tolkien 1988, p. 150

- ^ Lobdell 2004, pp. 6–7

- ^ Tolkien 2003, pp. 108

- ^ Drout 2007, pp. 399–400

- ^ Lazo, Andrew (2008). “Gathered Round Northern Fires”. In Chance, Jane. Tolkien and the Invention of Myth: A Reader. University Press of Kentucky. pp. 191-226. ISBN 0-8131-2301-1

- ^ a b c Sullivan, C. W.; C. W. Sullivan (1996). “High Fantasy”. In Hunt, Peter. International Companion Encyclopedia of Children's Literature. Taylor & Francis. pp. 309–310. ISBN 0-415-08856-9

- ^ Drout 2007, pp. 469–479

- ^ Tolkien 2003, pp. 78

- ^ a b Solopova 2009, pp. 21–22

- ^ a b Fisher, Jason (3 2008). “The History of the Hobbit (review)”. Mythlore (101/102).

- ^ Shippey, Tom (2001). J. R. R. Tolkien: Author of the Century. HarperCollins. p. 41. ISBN 0-261-10401-2

- ^ a b Carpenter 1981, p. 31

- ^ Steele, Felicia Jean (2006). “Dreaming of dragons: Tolkien's impact on Heaney's Beowulf”. Mythlore (95/96).

- ^ Faraci, Mary (2002). “'I wish to speak' (Tolkien's voice in his Beowulf essay)”. In Chance, Jane. Tolkien the Medievalist. Routledge. pp. 58–59. ISBN 0-415-28944-0

- ^ Solopova 2009, p. 37

- ^ Purtill, Richard L. (2006). Lord of the Elves and Eldils. Ignatius Press. pp. 53–55. ISBN 1-58617-084-8

- ^ McDonald, R. Andrew; Whetter, K. S. (2006). “'In the hilt is fame': resonances of medieval swords and sword-lore in J. R. R. Tolkien's The Hobbit and The Lord of the Rings”. Mythlore (95/96).

- ^ Orr, Robert (1994). “Some Slavic Echos in J.R.R. Tolkien's Middle-earth”. Germano-Slavica 8: 23–34.

- ^ a b c d Rateliff 2007, pp. 79–80

- ^ a b Edwards, Owen Dudley (2008). British Children's Fiction in the Second World War. Edinburgh University Press. p. 458. ISBN 0-7486-1651-9

- ^ Hammond 1993, p. 8

- ^ Hammond 1993, pp. 18–23

- ^ a b Anderson 2003, p. 22

- ^ http://en.wikipedia.org/wiki/English-language_editions_of_The_Hobbit(英語版エディション)

- ^ Anderson 2003, p. 23

- ^ a b Carpenter 1977, p. 195

- ^ Anderson 2003, p. 120

- ^ Carpenter 1977, p. 215

- ^ Tolkien, J. R. R. (1987) [1954]. “Prologue”. The Fellowship of the Ring. The Lord of the Rings. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-08254-4

- ^ Tolkien 2003, pp. 18–23

- ^ Rateliff 2007, p. 781, 811–12

- ^ Rateliff 2007, p. 765

- ^ Tolkien 2003, p. 218

- ^ Tolkien, J. R. R. (1937). The Hobbit. London: George Allen & Unwin. p. 63

- ^ Tolkien, J. R. R. (1951). The Hobbit. London: George Allen & Unwin. p. 63

- ^ Tolkien, J. R. R. (1966). The Hobbit. Boston: Houghton Mifflin Company. p. 62. ISBN 0-395-07122-4

- ^ Tolkien, Christopher (1983). The History of Middle-earth: Vol 1 "The Book of Lost Tales 1". George Allen & Unwin. pp. 43–44. ISBN 0-04-823238-6

- ^ An example, alongside other illustrations can be seen at: Houghton Mifflin

- ^ Anderson 2003, p. 14

- ^ Anderson 2003, pp. 378–379

- ^ Hammond 1993, p. 18

- ^ Hammond 1993, p. 10~11

- ^ Flieger, Verlyn (2005). Interrupted Music: The Making of Tolkien's Mythology. Kent State University Press. p. 67. ISBN 0873388240

- ^ Hammond 1993, p. 12-13

- ^ Hammond 1993, p. 14

- ^ Rateliff 2007, p. 602

- ^ Hammond 1993, p. 20

- ^ Tolkien, J. R. R. (1942). The Hobbit. London: The Children's Book Club

- ^ Elliot, Ralph W. V. (1998). “'Runes in English Literature' From Cynewulf to Tolkien”. In Duwel, Klaus (German and English). Runeninschriften Als Quelle Interdisziplinärer Forschung. Walter de Gruyter. pp. 663–664. ISBN 3110154552

- ^ Plowright, Sweyn (2006). The Rune Primer: A Down-to-Earth Guide to the Runes. Rune-Net Press. p. 137. ISBN 0958043515

- ^ Poveda, Jaume Alberdo (2003–2004). “Narrative Models in Tolkien's Stories of Middle-earth” (PDF). Journal of English Studies 4: 7–22 2008年7月9日閲覧。.

- ^ Gamble, Nikki; Yates, Sally (2002). Exploring Children's Literature: Teaching the Language and Reading of Fiction. Sage. p. 43. ISBN 0-7619-4046-4

- ^ Carpenter 1977, p. 193

- ^ Carpenter 1977, p. 193

- ^ O'Sullivan, Emer (2005). Comparative Children's Literature. Routledge. p. 20. ISBN 0-415-30551-9

- ^ Carpenter 1981, p. 159

- ^ Sammons, Martha C. (2010). War of the Fantasy Worlds: C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien on Art and Imagination. Greenwood Publishing Group. p. 6. ISBN 0-313-36282-3

- ^ Zipes, Jack (2000). The Oxford Companion to Fairy Tales. Oxford University Press. p. 525. ISBN 0-19-860115-8

- ^ St. Clair, Gloriana. “Tolkien's Cauldron: Northern Literature and The Lord of the Rings”. Carnegie Mellon. 2008年7月9日閲覧。

- ^ Hunt, Peter; Hunt, Tristram (2000). Children's Literature. John Wiley & Sons. p. 173 et seq.. ISBN 0-631-21141-1

- ^ Kümmerling-Meibauer, Bettina (1999) (German). Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur [The Classics of Children's and Juvenile Literature]. 2 volumes set. Metzler. pp. 1078–1079. ISBN 3-476-01235-2

- ^ Silvey, Anita (2002). The Essential Guide to Children's Books and Their Creators. Houghton Mifflin. p. 448. ISBN 0-618-19082-1

- ^ Silvey, Anita (2002). The Essential Guide to Children's Books and Their Creators. Houghton Mifflin. p. 448. ISBN 0-618-19082-1

- ^ Timmerman, John (1983). Other Worlds. Popular Press. p. 52. ISBN 0-87972-241-X

- ^ Pienciak, Anne (1986). Book Notes: "The Hobbit". Barron's Educational Series. pp. 36–39. ISBN 0-8120-3523-2

- ^ Auden, W. H. (2004). “The Quest Hero”. In Rose A. Zimbardo and Neil D. Isaaca,. Understanding the Lord of the Rings: The Best of Tolkien Criticism. Houghton Mifflin. pp. 31–51. ISBN 0-618-42251-X

- ^ Tolkien 1995, p. 72

- ^ トールキン 2000, pp. 124-125(上)

- ^ トールキン 1997, p. 92

- ^ Helms, Randel (1976). Myth, Magic and Meaning in Tolkien's World. Granada. pp. 45–55. ISBN 0-415-92150-3

- ^ Amison, Anne (7 2006). “An unexpected Guest. influence of William Morris on J. R. R. Tolkien's works”. Mythlore (95/96).

- ^ 『翻訳の世界』1978年12月号、バベル・プレス。なお、この批評文は別宮の『誤訳迷訳欠陥翻訳』(文藝春秋、1983年)に収録されている(pp. 50-62)。

- ^ 「特集=インクリングズ 回想の瀬田貞二」『幻想文学』12号(1983年9月)、幻想文学会出版局 pp. 112-119

- ^ “岩波書店「ホビットの冒険」各版翻訳比較”. J・R・R・トールキン研究会 白の乗手. 2013年1月20日閲覧。

- ^ トールキン 2000, p. 108(上) なお、日本語で読める『ホビットの冒険』の改訂に関する情報として、「『ホビットの冒険』改訂の歴史」(『指輪物語完全ガイド J. R. R. トールキン 赤表紙本の世界』河出書房新社、2002年、pp. 28-29)がある。

- ^ トールキン 1997, p. 379

- ^ トールキン 1997, p. 52

- ^ トールキン 1997, p. 131

- ^ トールキン 1997, p. 81 "High Elves of the West"を「西の高地の妖精(エルフ)」と訳しているが、ここでの"High"は「高地」ではなく「高貴な、上位の」の意味であり、"High Elves"は二本の木の時代に西方のアマンに移住した3つのエルフの種族(ヴァンヤール、ノルドール、テレリ)を指す。なお、『指輪物語』、『シルマリルの物語』の日本語訳では「上のエルフ」と訳されている。

- ^ トールキン 1997, p. 106"my precious"に対する訳。岩波版では「いとしいしと」と訳されている。

- ^ “原書房版『ホビット』について”. 赤龍館. 2013年1月20日閲覧。

- ^ Tolkien 2003

- ^ トールキン 2012

- ^ 別宮貞徳『達人に挑戦 実況翻訳教室』ちくま学術文庫、2007年 pp. 11-22

- ^ 斎藤兆史編集『英語の教え方 学び方』東京大学出版会、2003年、pp. 9-32

参考文献

- Carpenter, Humphrey (1977). Tolkien: A Biography. New York: Ballantine Books. ISBN 0-04-928037-6

- Carpenter, Humphrey (1981). The Letters of J. R. R. Tolkien. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-31555-7

- Chance, Jane (2001). Tolkien's Art. Kentucky University Press. ISBN 0-618-47885-X

- Drout, Michael D. C. (2007). J. R. R. Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment. CRC Press. ISBN 0-4159-6942-5

- Grenby, Matthew (2008). Children's Literature. Edinburgh University Press. ISBN 0-618-47885-X

- Hammond, Wayne; Douglas A. Anderson (1993). J. R. R. Tolkien: A Descriptive Bibliography. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press. ISBN 0-938768-42-5

- Lobdell, Jared C. (2004). The World of the Rings: Language, Religion, and Adventure in Tolkien. Open Court Publishing Company. ISBN 0-8126-9569-0

- Rateliff, John D. (2007). The History of the Hobbit. London: HarperCollins. ISBN 978-0-00-723555-1

- Solopova, Elizabeth (2009). Languages, Myths and History: An Introduction to the Linguistic and Literary Background of J.R.R. Tolkien's Fiction. New York City: North Landing Books. ISBN 0-9816607-1-1

- Tolkien, J. R. R. (1995) [1937]. The Hobbit or There and Back Again (5th, Paperback ed.). London: HarperCollins. ISBN 978-0-261-10221-7

- トールキンJ. R. R. 著、瀬田貞二 訳『ホビットの冒険』(新)岩波書店〈岩波少年文庫〉、2000年(原著1979年)。上 ISBN 4-00-114058-6、下 ISBN 4-00-114059-4。

- Tolkien, J. R. R. (1988) [1937]. Anderson, Douglas A.. ed. The Annotated Hobbit. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 0-3954-7690-9

- トールキンJ. R. R. 著、山本史郎 訳『ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版]』ダグラス・A・アンダーソン 注釈、、原書房、1997年。ISBN ISBN 4-56-203023-2{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。

- Tolkien, J. R. R. (2003) [1937]. Anderson, Douglas A.. ed. The Annotated Hobbit. London: HarperCollins. ISBN 0-00-713727-3

- トールキンJ. R. R. 著、山本史郎 訳『ホビット ゆきて帰りし物語 [第四版・注釈版]』ダグラス・A・アンダーソン 注釈、(新)、原書房、2012年(原著1999年)。ISBN 978-4562048663。

外部リンク

- The official Harper-Collins Tolkien website

- Collection of edition covers, 1937–2007

- The Hobbit covers around the globe – gallery

- Every UK edition of The Hobbit

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link FA