「フェリックス・メンデルスゾーン」の版間の差分

Fenrir Wolf (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

m ロボットによる: war:Felix Mendelssohnを追加 |

||

| (11人の利用者による、間の21版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox Musician <!--プロジェクト:音楽家を参照--> |

|||

{{出典の明記|date=2009年7月|ソートキー=人1847年没}} |

|||

| Name = フェリックス・メンデルスゾーン<br/>Felix Mendelssohn |

|||

{{Infobox Musician |

|||

| Img = Mendelssohn Bartholdy.jpg |

|||

| Name = フェリックス・メンデルスゾーン<br/>Felix Mendelssohn |

|||

| Img_capt = |

|||

| Img = Mendelssohn Bartholdy.jpg |

|||

| Img_size = <!-- サイズが250ピクセルに満たない場合のみ記入 --> |

|||

| Img_capt = |

|||

| |

| Landscape = <!-- 画像の横幅が広く、高さが小さい場合に“yes”を記入 --> |

||

| Background = classic |

|||

| Landscape = <!-- 画像の横幅が広く、高さが小さい場合に“yes”を記入 --> |

|||

| Birth_name = ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ<br/>Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy |

|||

| Background = classic |

|||

| Alias = |

|||

| Birth_name = ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn) |

|||

| Blood = <!-- 個人のみ --> |

|||

| Alias = |

|||

| Blood = <!-- 個人のみ --> |

|||

| School_background = <!-- 個人のみ --> |

| School_background = <!-- 個人のみ --> |

||

| Born = [[1809年]][[2月3日]]<br /> |

| Born = [[1809年]][[2月3日]]<br />[[ファイル:Flag of Hamburg.svg|border|25x20px|自由都市ハンブルクの旗]] [[ハンブルク|自由都市ハンブルク]] |

||

| Died = {{死亡年月日と没年齢|1809|2|3|1847|11|4}}<br/>{{SAC}} [[ライプツィヒ]] |

|||

| Died = [[1847年]][[11月4日]]<br />[[ファイル:Flagge Königreich Sachsen (1815-1918).svg|border|25x20px|ザクセン王国の旗]] [[ザクセン王国]] [[ライプツィヒ]] |

|||

| Origin = {{ |

| Origin = {{PRU1803}} [[ベルリン]] |

||

| Instrument |

| Instrument = [[オルガン]]、[[ピアノ]] |

||

| Genre = [[ロマン派音楽]] |

| Genre = [[ロマン派音楽]] |

||

| Occupation = [[作曲家]] |

| Occupation = [[作曲家]]、[[指揮者]]、[[オルガニスト]]、[[ピアニスト]] |

||

| Years_active = 1826 - 1847 |

| Years_active = [[1826年]] - [[1847年]] |

||

| Influences = |

| Influences = |

||

| Notable_instruments = |

| Notable_instruments = |

||

}} |

}} |

||

{{Portal クラシック音楽}} |

{{Portal クラシック音楽}} |

||

'''フェリックス・メンデルスゾーン'''(ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ、'''Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy''', [[1809年]][[2月3日]] [[ハンブルク]] - [[1847年]][[11月4日]] [[ライプツィヒ]])は、[[ドイツ]][[ロマン派音楽|ロマン派]]の[[作曲家]]、[[指揮者]]。 |

'''フェリックス・メンデルスゾーン'''(ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ、'''Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy''', [[1809年]][[2月3日]] [[ハンブルク]] - [[1847年]][[11月4日]] [[ライプツィヒ]])は、[[ドイツ]][[ロマン派音楽|ロマン派]]の[[作曲家]]、[[指揮者]]。 |

||

哲学者[[モーゼス・メンデルスゾーン|モーゼス]]を祖父、作曲家[[ファニー・メンデルスゾーン|ファニー]]を姉として生まれたメンデルスゾーンは、神童として幼少期から優れた音楽の才能を示したことで知られる。彼は[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の音楽の復興、[[フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ|ライプツィヒ音楽院]]の設立など、19世紀の音楽界に極めて大きな影響を与えた。また、作曲家としても「[[ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン協奏曲]]」や「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|夏の夜の夢]]」、「[[フィンガルの洞窟 (メンデルスゾーン)|フィンガルの洞窟]]」、「[[無言歌集 (メンデルスゾーン)|無言歌]]」など今日でも広く知られる数々の楽曲を生み出している。 |

|||

ユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家は言われなき迫害を受けることが多く、それはキリスト教への改宗後もほとんど変わらなかった。そのような状況にも関わらずフェリックスの業績・影響力は極めて強く、終生ドイツ音楽界の重鎮として君臨し続けた。死後は再び[[反ユダヤ主義]]のあおりを受けて彼の音楽への貢献は過小評価されてきたが、今日では再評価の機運が一層高まりを見せている。 |

|||

== 年譜 == |

|||

* [[1815年]](6歳) 母からピアノを学ぶ。 |

|||

* [[1817年]](8歳) 父親が[[パリ]]に赴任した際に、同行して、[[マリー・ビゴー]]のレッスンを受ける。子供の頃から、音楽に限らずフェリックス少年の才能を伸ばそうという親の配慮が常に見られた。この年から[[ベルリン]]で[[カール・フリードリヒ・ツェルター]]に作曲を学ぶ。 |

|||

* [[1821年]](12歳) ツェルターの紹介で[[ヴァイマル]]に住む72歳の[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]を訪問して2週間ほど滞在。 |

|||

* [[1823年]](14歳) [[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|大バッハ]]の「[[マタイ受難曲]]」の写筆スコアを母方の祖母よりクリスマス・プレゼントとして贈られる。 |

|||

* [[1825年]](16歳) 父と共に[[パリ]]に行き、パリ音楽院の院長[[ルイジ・ケルビーニ|ケルビーニ]]や、[[ヨハン・ネポムク・フンメル|フンメル]]、[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]、[[ジョアキーノ・ロッシーニ|ロッシーニ]]、[[ジャコモ・マイアーベーア|マイヤベーヤ]]の知遇を得る。 |

|||

* [[1826年]](17歳) [[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の[[戯曲]]を題材とした[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|『夏の夜の夢』序曲]]を作曲。 |

|||

* [[1829年]](20歳) [[3月11日]]、自らの監督により、「マタイ受難曲」の公開演奏を作曲者の死後初めて行う。会場はベルリン・ジングアカデミーのホールで、メンデルスゾーンはピアノで[[通奏低音]]を担当しながら指揮した。この日は、[[ニコロ・パガニーニ|パガニーニ]]のベルリンでの初リサイタルと重なっていたが、会場には入りきれない人が千人も出たと言う。公演は大成功で、更に10日後の[[3月21日]](バッハの誕生日)に第2回の演奏会を行った。作品の素晴らしさを印象づける事を意図した為に大胆な削除も行い、テンポや強弱の変化を駆使している。演奏会場には、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]が第9交響曲を献呈した国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]や哲学者[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]、思想家[[フリードリヒ・シュライアマハー]]、詩人[[ハインリヒ・ハイネ|ハイネ]]等がいた。 |

|||

* [[1835年]](26歳) [[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の指揮者となる。 |

|||

* [[1841年]](32歳) [[プロイセン王国|プロイセン]]王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]に招かれ、[[ベルリン]]の宮廷礼拝堂楽長に就任する。 |

|||

* [[1843年]](34歳) 自ら奔走して設立資金を集め、[[フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ|ライプツィヒ音楽院]]を開校し、院長となる。作曲とピアノの教授には[[ロベルト・シューマン]]が招聘された。 |

|||

* [[1847年]](38歳) 5月訪英の途上、姉ファニーの死の報に接し、悲嘆の余り神経障害を起こす。一時回復したが、[[11月3日]]には意識を失い、翌日ライプツィヒにて没した。彼は生前には特に病弱という事も無く、登山等もしていた事、フェリックスの父アブラハムも姉ファニーも似たように若くして突然逝去している事等から、何か遺伝的な要因があったのではないかとする説もある。 |

|||

*[[1850年]] [[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]著の論文「[[音楽におけるユダヤ性]]」で芸術性を否定される。 |

|||

*[[1892年]] ライプツィヒ・ゲヴァントハウス前にメンデルスゾーン記念像が建造される。 |

|||

*[[1933年]]11月 [[ナチス・ドイツ]]により、[[ユダヤ人]]作曲家の音楽の公演をすべて禁止する指令が発布される(しかしその後もしばしばメンデルスゾーンの音楽は演奏されており、1935年にはベルリンでヴァイオリン協奏曲ホ短調が録音されている)。 |

|||

*[[1936年]]末 ライプツィヒ市長[[カール・ゲルデラー]]がフィンランド出張中に、ナチスの将校がゲヴァントハウス前のメンデルスゾーンの銅像を引き降ろし、スクラップにするよう命令を下した。ライプツィヒへ戻ったゲルデラーは抗議の後銅像再建を進め、翌年3月ライプツィヒ市長職を辞職。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 幼少期 === |

|||

[[1809年]][[2月3日]]、ハンブルクにて富裕な銀行家[[アブラハム・メンデルスゾーン]]とレア・ザロモンの息子として生まれる。祖父[[モーゼス・メンデルスゾーン]]は、[[イマヌエル・カント|カント]]にも影響を残した有名な[[ユダヤ人]]の[[哲学者]]であった。フェリックスの家族は、アブラハムの代で[[プロテスタント]]の[[ルーテル教会|ルーテル派]]に改宗する。父アブラハムはまず子供達を1816年に改宗させ(この時、フェリックスは7歳)、自らと妻レアは6年後の1822年に改宗した。父はこれを記念して「メンデルスゾーン・バルトルディ」と改姓したが、フェリックスは「バルトルディ」を使いたがらなかったという。 |

|||

[[File:Mendelssohn Bartholdy 1821.jpg|thumb|150px|right|alt=watercolour of a male child with black shoulder-length hair curling at the ends, wearing a dark blue cotton shift, body half-turned to left but subject's head facing viewer|12歳のメンデルスゾーン<br />1821年 {{仮リンク|カール・ヨーゼフ・ベガス|en|Carl Joseph Begas}}<ref group= "注">訳注:[[1794年]]生まれ、ドイツの歴史画家。ベルリンで宮廷画家を務めた。</ref>作]] |

|||

[[1809年]][[2月3日]]、[[ドイツ]]北西部に位置する工業都市・ハンブルク<ref group= "注">[[1806年]]よりハンブルクは[[自由都市]]となっていたが、[[1810年]]に[[ナポレオン・ボナパルト|ナポレオン]]によって[[フランス第一帝政]]に併合された。</ref>にて、富裕な銀行家[[アブラハム・メンデルスゾーン]]と{{仮リンク|レア・ザロモン|de|Lea Mendelssohn Bartholdy}}の息子として生まれた。彼が生まれたのと同じ家で、後に「[[ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン協奏曲]]」の献呈を受け、初演者となる[[フェルディナンド・ダヴィッド]]が生を受けている。祖父[[モーゼス・メンデルスゾーン]]は、[[イマヌエル・カント|カント]]にも影響を残した有名な[[ユダヤ人]][[哲学者]]であった。母のレアは{{仮リンク|イツィッヒ家|en|Itzig family}}<ref group= "注">訳注:ダニエル・イツィッヒ([[:en: Daniel Itzig|Daniel Itzig]])の子孫たちで、ドイツ、ユダヤの世界に大きな影響をもたらした一家。</ref>の出身で、兄弟にはヤコブ・ザロモン<ref group= "注">訳注:[[1779年]]生まれ、[[プロイセン]]の[[外交官]]。[[オーストリア]]の軍隊でナポレオンと戦った。([[:en: Jakob Salomon Bartholdy|Jakob Salomon Bartholdy]])</ref>がいた{{sfn|Todd|2003|pp=27–29}}。フェリックスは4人兄弟の2番目で、姉の[[ファニー・メンデルスゾーン|ファニー]](結婚後、ファニー・ヘンゼル)も有名なピアニストであり、女性作曲家の先駆者でもあった。迫害を矢面に受けて気難しくなっていく弟フェリックスの何よりの心の友、良き理解者、良き導き手であった。妹の[[レベッカ・メンデルスゾーン|レベッカ]]は数学者の[[ペーター・グスタフ・ディリクレ]]と結婚した。弟の[[パウル・メンデルスゾーン (銀行家)|パウル]]はビジネスを学び、一家の銀行の子会社である銀行を率いる商才を発揮した。 |

|||

[[1811年]]、一家はアブラハムの銀行がナポレオンの[[大陸封鎖令]]を破ろうとしたことに対する報復を恐れてハンブルクを離れ、[[ベルリン]]へと移った{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=1}}。両親は4人の子どもたち、ファニー、フェリックス、パウル、レベッカに最高の教育を受けさせたいと強く希望していた。当初、アブラハムはファニーの方がフェリックスよりも音楽的才能に恵まれていると考えていた。しかしながら、当時はアブラハムもフェリックスも、女性が音楽のキャリアを積むことは望ましくないと考えており、ファニーは活動を続けたものの[[アマチュア]]止まりとなった。またアブラハムは、フェリックスに関しても音楽の道に進ませることには乗り気でなかったが、息子の音楽に本気で身を捧げるという情熱がはっきりするとそれを認めた{{sfn|Brown|2003|p=115}}。 |

|||

メンデルスゾーン家は[[1812年]]以降[[ベルリン]]に居を構えるが、フェリックスも含めてユダヤ人としていわれなき迫害を受けることが多く、それは改宗後も大して変わらなかった。にもかかわらず、フェリックスの業績・影響力は極めて強く、終生ドイツ音楽界の重鎮として君臨し続けた。 |

|||

フェリックスの育った環境は知的なものであった。両親がベルリンにある自宅の[[サロン]]に画家、音楽家、科学者などを頻繁に招いていたからである。その中には[[ヴィルヘルム・フォン・フンボルト|ヴィルヘルム]]と[[アレクサンダー・フォン・フンボルト]]の兄弟、後にレベッカと結婚するディリクレなどがいた{{sfn|Todd|2003|pp=165, 92}}。サラ・ローゼンバーグ(Sarah Rothenburg)はその家庭の様子を「ヨーロッパが彼らの居間にやってくる。」と記している{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=29}}。 |

|||

姉の[[ファニー・メンデルスゾーン]](結婚後、ファニー・ヘンゼル)は、彼女自身有名なピアニストであり、女性[[作曲家]]の先駆者でもあったが、迫害を矢面に受けて気難しくなっていく弟フェリックスの何よりの心の友、良き理解者、良き導き手であった点が特筆される。妹のレベッカは数学者の[[ペーター・グスタフ・ディリクレ]]と結婚した。 |

|||

==== バルトルディの名について ==== |

|||

メンデルスゾーンは、文豪[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]、[[ロベルト・シューマン]]とも、親友、良き理解者の間柄である。 |

|||

元はフェリックスの母方のおじであるヤコプ・ザロモン・バルトルディが、{{仮リンク|ルイーゼン広場|en|Luisenstadt}}<ref group= "注">訳注:ベルリン中心部の広場。近隣の[[運河]]や[[教会]]の名前にもなっている。</ref>にあった同名の土地を相続し、そのまま姓として「バルトルディ」を名乗ったのが始まりとされている{{sfn|Todd|2003|pp=14–15}}。アブラハムはユダヤの伝統に反して、フェリックスに[[割礼]]を受けさせないことを決めた{{sfn|Conway|2011|p=151}}。フェリックスの家族は、アブラハムの代で[[プロテスタント]]の[[ルーテル教会|ルーテル派]]に改宗していたのである。フェリックスらの姉弟は当初宗教色のない教育を施され、[[1816年]]にフェリックスが7歳の時にルーテル教会で[[洗礼]]を受けた。この時、フェリックスにはさらにヤコプ・ルートヴィヒをいう名前が与えられた。アブラハムとレアが洗礼を受けたのは[[1822年]]のことで、この際[[1812年]]から使用していた"バルトルディ"を一家の姓として公式に採用することになった{{sfn|Todd|2003|p=33}}。これには[[ユダヤ教]]から[[キリスト教]]に改宗した事を表す意味合いがあったと言われている。アブラハムは後にフェリックスに宛てた手紙の中で、この決定にはアブラハムの父であるモーゼスの習慣との決別を示す方便であったと説明している。「ユダヤ教の[[孔子]]などいないのと同様に、[[クリスチャン]]のメンデルスゾーンなどもまた存在し得ないのだ<ref>Letter to Felix Mendelssohn of 8.7.1829, quoted in Werner (1963), 36–38</ref>。」フェリックスは、メンデルスゾーン姓を名乗ることをやめさせようとした父の手前その名前を名乗ったが、彼自身は特に必要性を感じておらず、「バルトルディ」を使いたがらなかった。結局、彼はフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディと二重姓を名乗っていた。また、彼は[[エクトル・ベルリオーズ]]の不敬虔にショックを受ける程、敬虔なキリスト教徒であったが<ref name="faith" />、文化的な背景はユダヤ的な影響を強く受けており、自分自身が[[ユダヤ人]]という意識を持っていたという。<!--後に[[ナチス・ドイツ]]に銅像を破壊されたり、演奏を禁止されたのはそのためである。-->姉のファニーは[[1829年]]の手紙でこう述べている。「バルトルディ(中略)これは私たち皆が嫌っている名前です{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=31}}。」 |

|||

=== キャリア === |

|||

[[1837年]]、フランス系の牧師の娘であるセシル・ジャンルノー(Cécile Charlotte Sophie Jeanrenaud、1817-1853)と結婚し、次の5人の子供に恵まれた。 |

|||

==== 音楽教育 ==== |

|||

*カール(Carl:1838-1897)歴史家として知られる。 |

|||

彼以前には[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]がそうであったように、メンデルスゾーンは[[神童]]として知られていた。彼は6歳の時に母からピアノの手ほどきを受け始め、7歳になるとパリで[[マリー・ビゴー]]に付いて学んだ{{sfn|Todd|2003|pp=35–36}}。一家がベルリンへ移ってからは、メンデルスゾーン家の4人の子どもは皆、[[ムツィオ・クレメンティ|クレメンティ]]門下の[[ルートヴィヒ・ベルガー (作曲家)|ルートヴィヒ・ベルガー]]からピアノの指導を受けた<ref>[http://www.biography.com/articles/Felix-Mendelssohn-40373 Biography.com]</ref>。少なくとも[[1819年]]5月には、フェリックスと姉のファニーはベルリンで[[対位法]]を[[カール・フリードリヒ・ツェルター]]に師事している{{sfn|Todd|2003|p=44}}。これは彼のキャリアに重要な影響を与えた。彼にツェルターを薦めたのはほぼ間違いなく大叔母のザラ・レヴィ(Sarah Levy)である。彼女は[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|大バッハ]]の息子の[[ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ|W.F.バッハ]]の教え子であり、かつ[[カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ|C.P.E.バッハ]]の[[パトロン]]で、その未亡人には経済的援助を行う関係だった。ザラは生まれつきの優れた鍵盤楽器奏者であり、自身とメンデルスゾーン家が主な後援者で、ツェルターが指導者だった合唱団[[ベルリン・ジングアカデミー]]の管弦楽団としばしば共演していた。ザラはバッハ一族の重要な自筆譜を蒐集しており、彼女はそれらをジングアカデミーに贈ったのであった。合唱団を率いていたツェルターもその保守的な音楽の好みから、バッハとその音楽の伝統を称賛し、深く尊敬していた{{sfn|Werner|1963|pp=8–9}}。これらのことがフェリックスの音楽嗜好に大きな影響を与えたことは疑うべくもない。彼の作品には[[バロック音楽]]や初期[[古典派音楽|古典派]]を研究した跡が窺える。特に[[フーガ]]や[[コラール]]には、彼が音楽的に深い影響を受けた大バッハの名残である明確な[[調性]]と[[対位法]]の使用が反映されている{{sfn|Werner|1963|p=18}}。 |

|||

*マリー(Marie:1839-1897) |

|||

*[[パウル・メンデルスゾーン|パウル]](Paul:1841-1880)化学者、化学メーカー[[AGFA]]の創立者として知られる。 |

|||

*フェリックス(Felix:1843-1850) |

|||

*リリ(Lili:1845-1910) |

|||

マリーとリリの子孫が受け継いだメンデルスゾーンの草稿は現在、ボドレー図書館(オックスフォード大学)に保管されている。 |

|||

==== 早熟さの現れ ==== |

|||

[[1847年]][[11月4日]]、かねてから体調が思わしくなく、[[クモ膜下出血]]と思われる症状で急逝した。最期の言葉は「疲れたよ、ひどく疲れた」(Ich bin müde, schrecklich müde.)であった。 |

|||

[[File:Octetp1.jpg|thumb|left|alt=page of music manuscript, completed in ink, with sixteen staves|「[[弦楽八重奏曲 (メンデルスゾーン)|弦楽八重奏曲]]」の草稿の最初のページ [[アメリカ議会図書館]]蔵]] |

|||

メンデルスゾーンが最初に公開演奏会に出演したのはおそらく9歳の時であり、この際に彼は[[ホルン]]を伴う[[二重奏曲]]で[[室内楽]]に参加した{{sfn|Todd|2003|p=36}}。また彼は幼少期から多作な作曲家であった。思春期にあった彼の作品は、しばしばベルリンの知識人らや裕福な両親が組織する私設の管弦楽団によって家庭で演奏されたのである{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=36}}。12歳から14歳にかけて、メンデルスゾーンはそのような演奏会のために12曲の「[[弦楽のための交響曲 (メンデルスゾーン)|弦楽のための交響曲]]」を作曲している。これらの交響曲は1世紀以上も無視され続けてきたが、現在では録音もなされ、演奏の機会もたまにある。最初に出版された作品は13歳で作曲した「ピアノ四重奏曲 第1番 [[ハ短調]] Op.1」である。おそらく父アブラハムが{{仮リンク|アドルフ・マルティン・シュレジンガー|en|Adolf Martin Schlesinger}}<ref group= "注">訳注:[[1769年]]生まれ、ドイツの音楽出版者。19世紀のベルリンでは大きな影響力を有していた。</ref>の会社に働きかけて、この四重奏曲の出版にこぎつけたものと考えられる。[[1824年]]には、15歳でフルオーケストラを用いた「[[交響曲第1番 (メンデルスゾーン)|交響曲第1番]] ハ短調 Op.11」を作曲した。 |

|||

メンデルスゾーンが16歳で作曲した「[[弦楽八重奏曲 (メンデルスゾーン)|弦楽八重奏曲]] [[変ホ長調]] Op.20」は、天才がその力量を完全に現した最初の作品として知られる<ref>[http://www.kennedy-center.org/calendar/index.cfm?fuseaction=composition&composition_id=3182 Kennedy Center notes]</ref>。この「八重奏曲」と共に1826年に書かれた[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の「[[夏の夜の夢]]」への「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)#序曲|序曲]]」は、彼の初期作品でも最もよく知られているものである。(彼は[[1842年]]に[[演劇|劇]][[付随音楽]]として、有名な「[[結婚行進曲]]」を含む「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|夏の夜の夢]] Op.61」も作曲している。)この「序曲」は[[演奏会用序曲]]の中でもおそらく最初期の例である<ref>Grove Music Online, ''Overture'' §3</ref>。このようにわざと舞台での演劇を伴わずに演奏会形式で演奏され、その中から文学的主題を想起させるという形式の楽曲は、以降の[[ロマン派音楽|ロマン派]]の時代に人気のジャンルとなっていく。 |

|||

== 人物・業績 == |

|||

[[1824年]]にメンデルスゾーンは作曲家でピアノの[[ヴィルトゥオーゾ]]であった[[イグナーツ・モシェレス]]の指導を受けるが、モシェレスは日記{{sfn|Moscheles|1873|p=65}}の中で彼に教えることは少ししかなかったと告白している。モシェレスは近しい仲間、生涯にわたる友人となる。[[1827年]]には[[オペラ]]「{{仮リンク|カマチョの結婚|en|Die Hochzeit des Camacho}} Op.10」の初演が行われたが、メンデルスゾーンの生前には2度と上演されることはなかった。この上演の失敗により、彼は同ジャンルでのこれ以上の作曲のやる気をそがれてしまった{{sfn|Todd|2003|pp=167–168}}。 |

|||

音楽だけでなく、メンデルスゾーンは[[美術]]、[[文学]]、[[語学]]、[[哲学]]も学んでいた。特に[[西洋古典学]]に興味を示しており{{sfn|Todd|2003|pp=70–71}}、[[1825年]]に家庭教師のヘイセ(Heyse)のために[[プビリウス・テレンティウス・アフェル]]の喜劇「アンドロス島の女 ''[[:en: Andria (comedy)|Andria]]''」を翻訳した。これに感銘を受けたヘイセは[[1826年]]に「彼の生徒 F****」(アスタリクスは原文ママ "Felix"など)の作品として出版している{{sfn|Todd|2003|p=154}}。この訳本によってメンデルスゾーンは[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]で学ぶことができるようになり、1826年から[[1829年]]に同大学で[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]の美学、[[エドゥアルト・ガンス|ガンス]]の[[歴史学]]、[[カール・リッター|リッター]]の[[地理学]]の講義に出席した{{sfn|Todd|2003|pp=171–172}}。 |

|||

==== ゲーテとの出会い、バッハの復活 ==== |

|||

[[image:Goethe (Stieler 1828).jpg|thumb|right|[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]] 1828年]] |

|||

[[1821年]]に、ツェルターは同時代の友人で書簡をやり取りする間柄だった[[文豪]][[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]にメンデルスゾーンを紹介した。この少年にいたく感銘を受けたゲーテは、ツェルターとの会話の中でモーツァルトとの比較を行っているが、これは確認できるものとしては最初期のものであろう。それは次のような内容である。 |

|||

{{quote|「音楽の神童(中略)は、もはやそれほど珍しいものではないだろう。しかし、この少年が即興でしていること、初見でする演奏は奇跡という次元を超えている。私はあれほど幼くしてこれだけのことが可能だとは思ったことがなかった。」「あなたはモーツァルトが7歳の時フランクフルトで演奏するのを聴いたのでしょう?」とツェルターが問う。ゲーテは「そうだ。」と答えてこう続けた。「(略)しかし君の生徒が既にやっていることを当時のモーツァルトに聴かせるのだとしたら、それは大人の教養ある話を幼児言葉の子どもに聞かせるようなものだよ{{sfn|Todd|2003|p=89}}。」}} |

|||

メンデルスゾーンはその後何度かゲーテに招かれて会っており、ゲーテの詩の多くに曲をつけている。ゲーテに霊感を受けて作曲された作品には他に序曲「[[静かな海と楽しい航海 (メンデルスゾーン)|静かな海と楽しい航海]] Op.27」と[[カンタータ]]「[[最初のワルプルギスの夜]] Op.60」がある。 |

|||

[[1829年]]、ツェルターの後ろ盾と[[俳優]][[エドゥアルト・デヴリエント]]の協力を得たメンデルスゾーンは、ベルリンにおいて[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の「[[マタイ受難曲]]」を編曲、自らの指揮により蘇演を果たした。この4年前に彼は祖母のベラ・ザロモンから、この当時はほぼ忘れられていた名曲の草稿の写譜を手に入れており<ref>Grove Music Online, ''Mendelssohn, Felix'', §2</ref>、演奏に際しては、管弦楽と合唱をベルリン・ジングアカデミーが務めることになった。[[1750年]]にバッハが没してから初となるこの演奏の成功は、ドイツ中、そしてついには[[ヨーロッパ]]中に広がるバッハ作品の復活につながる重要な事件であった{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=73–75}}。この公演は、バッハのマタイ受難曲が難解であることに加えて、聴衆が興味を示さないという問題があったが、慈善公演として成功させたのである。利益は、貧しい少女のための裁縫学校の設立に使われた。当時「世界で最も偉大な[[キリスト教音楽]]をユダヤ人が復興させた」と評された。メンデルスゾーン自身もルーテル派であり、バッハの作品を「この世で最も偉大なキリスト教音楽」と見なしていた<ref name="faith">P・カヴァノー『大作曲家の信仰と音楽』教文館</ref>。この成功により、メンデルスゾーンの名声は20歳にして広く知れ渡った。またこの時に、彼としては珍しく自らの出自に関して言及している。「それを考えると、[[キリスト教徒]]の最も偉大な音楽を世界に蘇らせるには、俳優とユダヤ人の息子が必要だったということになりますね!{{sfn|Todd|2003|pp=193–198}}{{sfn|Devrient|1869|p=57}}」 |

|||

続く数年間、メンデルスゾーンは広く演奏旅行に出かけた。中には最初の訪問となった[[1829年]]の[[イングランド]]や、[[ウィーン]]、[[フィレンツェ]]、[[ミラノ]]、[[ローマ]]、[[ナポリ]]などを含む様々な都市が名を連ね、彼は行く先々で現地の、もしくは訪ねてきた音楽家や[[画家]]と出会っている。この数年の旅先で得た着想が「[[フィンガルの洞窟 (メンデルスゾーン)|フィンガルの洞窟]]」、「[[交響曲第3番 (メンデルスゾーン)|スコットランド交響曲]]」、「[[交響曲第4番 (メンデルスゾーン)|イタリア交響曲]]」など、彼の作品の中でも最も有名な曲へと結実するのである<ref>Grove Music Online, ''Mendelssohn, Felix'',§3</ref>。 |

|||

==== デュッセルドルフでの活動 ==== |

|||

[[1832年]]にツェルターが死去するとまもなく、メンデルスゾーンはベルリン・ジングアカデミーを引き継ぐことを希望した。しかしながら、[[1833年]]1月に行われた投票では、能力では劣る[[カール・フリードリヒ・ルンゲンハーゲン]]に敗れることになる。メンデルスゾーンがまだ若かったこと、そして彼が起こしうる改革が懸念材料になったものと考えられる。また、彼のユダヤの出自もいくらかは関係していることが疑われる{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=112-114}}。この落選の後の数年間にわたり、メンデルスゾーンはイギリスと[[デュッセルドルフ]]の間で仕事を行っていた。デュッセルドルフでは1833年に音楽監督に就任しており、これは彼が音楽家として給料を得た初めての職だったのである。 |

|||

その年の春、メンデルスゾーンはデュッセルドルフのライン音楽祭を指揮した。彼はロンドンにおいて自ら発見した自筆譜を元に[[ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル|ヘンデル]]の[[オラトリオ]]「{{仮リンク|エジプトのイスラエル人|en|Israel in Egypt}}」の準備を整え、音楽祭の開始にこの曲をおいた。これをきっかけとしてドイツでのヘンデルの再評価が進んだが、これは「マタイ受難曲」蘇演から始まったバッハ再興と類似したものといえる{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=118}}。メンデルスゾーンは劇作家[[カール・インマーマン]]と共にこの地方の劇場の水準向上に努め、1833年の暮れにはインマーマン演出によるモーツァルトの「[[ドン・ジョヴァンニ]]」で初のオペラの指揮台に立つが、チケット代に関して聴衆の反感を買ってしまい気分を害する結果となった<ref>Grove Music Online, ''Mendelssohn, Felix'', §4</ref>。この田舎町デュッセルドルフにおける日々の雑用に彼は不満を募らせていき、1834年には職を辞したのであった。[[ミュンヘン]]と[[ライプツィヒ]]から音楽上の要職の提示を受けた彼は、[[1835年]]にライプツィヒ行きを決定する。<ref>Todd (n.d.), §4.</ref> |

|||

==== イギリスでの活動 ==== |

|||

1829年、メンデルスゾーンは初のイギリス訪問を果たした。かつて彼の指導をしたモシェレスは既にロンドンに居を構えており、やってきた弟子を影響力のある音楽家のサークルに紹介した。夏に訪れた[[エディンバラ]]で会った人々の中には作曲家の[[ジョン・トムソン (作曲家)|ジョン・トムソン]]がおり、後にメンデルスゾーンは彼に対し[[エディンバラ大学]]の音楽科教授になるよう薦めている{{sfn|Todd|2003|p=214}}。[[1844年]]の8回目の訪問の際、メンデルスゾーンはロンドンで5回ほどフィルハモーニック協会の演奏会の指揮台にのぼっており、こう記した。 |

|||

<blockquote>これまでに今シーズンのようなことは(なかった)。夜1時半以前に眠れることなど1度もなく、毎日毎時の予定が3週間前から仕事でいっぱいになっていた。この2ヶ月の間にやり遂げた音楽は、同年の残りで扱った全ての音楽より多かったのである<ref>Letter to Rebecka Mendelssohn Bartholdy (Soden, 22 July 1844). Hensel (1884), II, 292</ref>。</blockquote> |

|||

その後の訪問では[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]に謁見する機会を得ており、女王は音楽に通じていた夫の[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート公]]と共に彼の音楽を高く称賛している |

|||

{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=172–173}}{{sfn|Todd|2003|p=439}}。 |

|||

生涯に計10回のイギリス旅行を行ったメンデルスゾーンのイギリスでの滞在期間は約20ヶ月にのぼり、その地で熱烈な支持者を獲得していた。これは彼にとってイギリスでの音楽生活への深い印象を刻むものであった<ref>Conway (2009 )xvi-xvii</ref>。彼は作曲、演奏活動に勤しみ、またイギリスの出版社のためにヘンデルの[[オラトリオ]]やバッハの[[オルガン]]作品の初めての決定版を編纂した。彼がスコットランドで得た霊感は、彼の作品の中でも特に有名な2つの曲として実を結んだ。序曲「フィンガルの洞窟」と「スコットランド交響曲」である。またメンデルスゾーンは、[[1833年]]に当時17歳だったイギリスの作曲家、ピアニストである[[ウィリアム・スタンデール・ベネット]]の演奏を耳にした。彼はベネットを従えて近しく仕事をする仲となり、[[1836年]]から[[1837年]]のシーズンにはロンドンとライプツィヒで共に働くことになる{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=143}}。メンデルスゾーンのオラトリオ「[[エリヤ (メンデルスゾーン)|エリヤ]]」が初演されたのは[[1846年]][[8月26日]]、[[バーミンガム]]のバーミンガム音楽祭<ref group= "注">訳注:[[1784年]]創始、当初は市民病院の資金集めが目的であったが3年毎に開催されるようになる。[[1912年]]の開催が最後となった。([[:en: Birmingham Triennial Music Festival|Birmingham Triennial Music Festival]])</ref>においてであった。この作品ではメンデルスゾーンがイングランドにいた時期に彼の作品に詩を書き、また彼の作品の多くを翻訳した[[ウィリアム・バーソロミュー (作家)|ウィリアム・バーソロミュー]]の翻訳した[[英語]]の詩を用いている{{sfn|Todd|2003|pp=514–515}}。彼の最後の訪英となった[[1847年]]には、フィルハーモニック管弦楽団の演奏で[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]の「[[ピアノ協奏曲第4番 (ベートーヴェン)|ピアノ協奏曲第4番]]」の[[ソロ (音楽)|ソリスト]]を務め、また自作の「スコットランド交響曲」の指揮をヴィクトリア女王とアルバート公の御前で披露している<ref>Conway (2009), xviii</ref>。 |

|||

==== ライプツィヒとベルリンでの活動 ==== |

|||

[[File:Felix Mendelssohn Leipzig study; Contemporary view.jpg|thumb|150px|left|alt=room furnished in early nineteenth century style, with striped runner on floor; walls painted peach and wall on right hung with small pictures; in the right foreground a square piano, in left rear before a window a reading stand, in right rear a desk, all in dark wood|ライプツィヒのメンデルスゾーンの書斎]] |

|||

[[1835年]]、メンデルスゾーンは[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の指揮者に任命された{{sfn|Todd|2000|p=303}}。これは[[ミュンヘン]]のオペラハウスでの[[音楽監督]]への誘い、またドイツの音楽雑誌「''[[:en: Allgemeine musikalische Zeitung|Allgemeine musikalische Zeitung]]''{{refnest|group= "注"|訳注:[[1798年]]創刊、当初は[[ブライトコプフ・ウント・ヘルテル]]社からの刊行であった。1度の休刊、復刊を経て1882年に廃刊となった<ref>Barbour, J. Murray (1948) [http://www.jstor.org/pss/890433 "''Allgemeine musikalische Zeitung'': Prototype of Contemporary Musical Journalism."] ''Notes'', Second Series, 5:325–337. {{subscription}}</ref>。}}」の編集部への勧誘を断っての選択であった<ref>Grove Music Online: ''Mendelssohn, Felix'', §4</ref>。メンデルスゾーンはこの管弦楽団、オペラハウス、[[聖トーマス教会]]合唱団、また町の他の合唱組織や音楽学校と連携しながら、ライプツィヒの音楽水準の向上に集中した。彼が演奏会で取り上げたのは自作の他、3つのシリーズとなった「歴史的音楽コンサート」や同時代の作曲家の多くの作品などであった。彼の元には若手の作曲家や作曲家志望の者から、曲を取り上げて欲しいとの依頼が殺到した。そのような中の1人に[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]がおり、彼は自分が送った「[[交響曲 (ワーグナー)|交響曲 ハ長調]]」の草稿をメンデルスゾーンが無くすか置き忘れるかしたとして、嫌悪感を抱いたのであった{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=143}}。メンデルスゾーンは[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]作品の復興にも携わっている。[[ロベルト・シューマン|シューマン]]は、自ら発見したシューベルトの「[[交響曲第8番 (シューベルト)|交響曲第8番]]」の自筆譜をメンデルスゾーンの元へ送り届け、メンデルスゾーンはすぐさまこれを初演したのである。日時は[[1839年]][[3月21日]]のライプツィヒで、シューベルトの死からは10年以上が経っていた<ref>Grove Music Online, ''Schumann, Robert'', §7</ref>。ただしそれ以前にも、シューベルトの兄弟であるフェルディナントらによって、第4楽章のみが演奏されたとする説もある。 |

|||

ライプツィヒ時代のメンデルスゾーンにとって記念碑的な出来事となったのは、オラトリオ「{{仮リンク|聖パウロ (メンデルスゾーン)|label=聖パウロ|en|St. Paul (oratorio)}}」の初演である。[[1836年]]、デュッセルドルフのライン音楽祭で行われたこの演奏会の直前には彼の父がこの世を去っており、メンデルスゾーンは非常に落ち込んでいた。彼はこう記している。「(私は)父に認められるための努力をこれからも決して止めはしません(中略)しかし私はもはやその努力を楽しむことはできないのです{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=146–147}}。」同時代の作曲家の多くは「聖パウロ」を彼の最高傑作であるとみなし、これが彼のヨーロッパでの名声を確固たるものとした{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=147}}。 |

|||

[[1840年]]に[[プロイセン王国|プロイセン]]の王位に付いた[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]はベルリンを文化の中心都市にしたいと希望しており、音楽学校の新設や教会音楽の刷新などを含めた改革の先頭に、メンデルスゾーンを立てたいという意向が明白であった。しかしながら、メンデルスゾーンはライプツィヒでの強力な地位があったこともあり、この事業には乗り気でなかった{{sfn|Todd|2000|pp=403–8}}。とはいうものの彼は一時ベルリンに滞在し、教会音楽を作曲したり、[[プロイセン国王|王]]の求めに応じ[[ソポクレス]]の「[[アンティゴネ (ソポクレス)|アンティゴネ]]」([[1841年]])と「[[コロノスのオイディプス]]」([[1845年]])、シェイクスピアの「夏の夜の夢」([[1843年]])、[[ジャン・ラシーヌ]]の「{{仮リンク|アタリー|en|Athalie}}」(1845年)に曲をつけるなどした。しかし、学校新設の基金はついに実際に準備されることはなく、メンデルスゾーンが宮廷との間に交わした財政、地位、演奏会予定などの約束は守られなかった。このため、彼はライプツィヒへ戻るために暇を頂戴することをためらわなかった。 |

|||

[[File:Felixmendelssohngrave.jpg|thumb|right|upright|alt=lrage white cross of stone, inscribed with Mendlessohn's full baptised name and dates |メンデルスゾーンの墓]] |

|||

1843年、メンデルスゾーンは重要な音楽学校を設立することになる。ライプツィヒ音楽院、現在の[[フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ]]である。彼はモシェレスとシューマンに対し、講師として加わるように説得を行っている。他の名高い音楽家たち、ヴァイオリニストの[[フェルディナンド・ダヴィッド]]や[[ヨーゼフ・ヨアヒム]]、[[音楽理論|音楽理論家]]の[[モーリッツ・ハウプトマン]]らも教員として参加した{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=179, 198}}。[[1847年]]のメンデルスゾーンの死後は、学長を引き継いだモシェレスが彼の音楽院での伝統を実践した。 |

|||

==== 最期 ==== |

|||

メンデルスゾーンは晩年、おそらく神経症の悪化と過労によるものと思われる不健康に苦しめられた。イングランドへの最後の演奏旅行は、その過密日程から彼を疲弊させ、病へと追いやった。1847年[[5月14日]]に姉のファニーが死去したことで、彼は苦悩に苛まれる。それから半年にも満たない[[11月4日]]、メンデルスゾーン自身もライプツィヒで度重なる発作の末、帰らぬ人となった。38歳だった。かねてから体調が思わしくなく、症状より死因は[[クモ膜下出血]]と思われる。最期の言葉は「疲れたよ、ひどく疲れた。 ''Ich bin müde, schrecklich müde.''」であった。祖父のモーゼス、姉のファニー、そして彼の両親も同じ脳卒中で最期を迎えている<ref>Sterndale Bennett, 1955, 376</ref>。彼の葬儀はライプツィヒのパウリン教会<ref group= "注">訳注:[[1231年]]建立、[[1409年]]からは[[ライプツィヒ大学]]の教会となっていた。バッハや[[マックス・レーガー]]が音楽監督を務めた。[[1961年]]、[[ドイツ民主共和国|東ドイツ]]の共産主義体制の下、爆破、破壊された。([[:en: Paulinerkirche, Leipzig|Paulinerkirche]])</ref>で執り行われ、亡骸はベルリン、クロイツベルク区<ref group= "注">訳注:2001年の合併後、[[フリードリヒスハイン=クロイツベルク区]]となっている。([[:en: Kreuzberg|Kreuzberg]])</ref>の聖三位一体教会<ref group= "注">訳注:[[1739年]]落成、[[プロテスタント]]の教会。[[1943年]]に空爆で破壊された。([[:en: Holy Trinity Church (Berlin)|Holy Trinity Church]])</ref>の第1墓地に埋葬された。棺にはモシェレス、シューマン、[[ニルス・ゲーゼ]]などが付き添った{{sfn|Todd|2003|p=567}}。メンデルスゾーンは宛先未詳の手紙の中で、[[死]]についてこう記していた。「そこにはまだ音楽があって、でも悲しみや別れがこれ以上なければいいですね{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=206}}。」 |

|||

=== 私生活 === |

|||

==== 人物 ==== |

|||

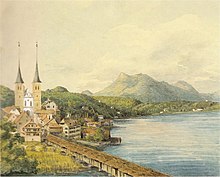

[[File:Ansicht von Luzern - Aquarell Mendelsohn 1847.jpg|thumb|left|alt= watercolour sketch of lakeside scene in springtime, water taking up right hand side of sketch, church and small town at left, hills in background|[[ルツェルン]]の風景<br />[[1847年]] メンデルスゾーン画]] |

|||

メンデルスゾーンは、早熟の天才であり、<!--[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]の様に[[絶対音感]]を持ち、-->一度見た楽譜、一度聴いた音楽を完璧に記憶する能力を有していたと言う。伝承されている逸話の1つとして、彼の代表作の1つである「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|『夏の夜の夢』序曲]]」の楽譜を引越す際に紛失してしまうも、記憶だけを頼りに全てまた書き出して見せた、というものがある。後に初稿の楽譜が発見されるが、書き直した楽譜と元の楽譜は7箇所が異なるだけで、後は、完璧に同じだったという。その7箇所も間違えたのではなく、メンデルスゾーン本人が意図して直したものではないかと言われている。 |

|||

多数の言語を自在に操り、青年に成る頃には、[[ドイツ語]]のみならず、[[ラテン語]]、[[イタリア語]]、[[フランス語]]、[[英語]]までも話していた。音楽のみならず詩作や絵画([[鉛筆画]]や[[水彩画]])にも興味と関心を持ち、特に水彩画に関しては多くの作品を残している。本職の画家顔負けの実力を持っていた。こういった才能は生涯にわたって、彼自身や友人たちとの楽しみのために披露されていた<ref>[http://www.themendelssohnproject.org/about_tmp/activities/artworks_2.htm "Visual Artwork by Felix Mendelssohn."] ''The Mendelssohn Project''</ref>。現在、これらの水彩画は、ライプツィヒのメンデルスゾーン記念館<ref group= "注">メンデルスゾーンが逝去するまで居住していた家を改修したもの</ref>に、常時、展示されている。彼の膨大な書簡からは、ドイツ語と英語による機智に富んだ文才が垣間見え、時には文字と共に面白おかしいスケッチや漫画が添えられていた。 |

|||

彼の死後、特に甥のゼバスティアン・ヘンゼルによって詳述された一家の思い出の中のメンデルスゾーン像は美化されているきらいがあり{{sfn|Hensel|1884|p=}}、常に平穏で幸福そうな、気性の穏やかな人物であるという評価は誤解のもとになっている。彼は冷淡であるがゆえに「手ぬるいポーランド伯爵<ref group= "注">訳注:ポーランドを統治した冷酷な[[ロシア大公]]、[[コンスタンチン・パヴロヴィチ]]が念頭にあるものと思われる。</ref>」とあだ名され、彼自身が自ら書簡の中でこれに言及している{{sfn|Devrient|1869|p=182n.}}。メンデルスゾーンは周囲を驚かせるような感情の興奮状態に陥ることがしばしばあり、それは時に崩壊をきたしていた。[[1830年代]]のある時、彼の願いが叶い「家族が一堂に会したとき(中略)彼の興奮は恐ろしいほどに高まり(中略)彼は意味不明なことを、しかも英語で喋り始め、家族は皆恐れおののいた。ついには父の厳しい一喝が制御を失した言葉の奔流に止めを指し、彼らは彼を寝室へ連れて行った。12時間熟睡した彼はいつもの状態へと戻っていた{{sfn|Devrient|1869|p=91}}。」こうした発作と彼の夭折は関係していると思われる<ref>Sterndale Bennett (1955), 376</ref>。 |

|||

==== 宗教観 ==== |

|||

メンデルスゾーンは[[信仰告白]]により、たとえ熱心でなかったとしても[[ルーテル教会]]に帰依していたが{{refnest|group= "注"|友人であった[[聖職者]]のユリウス・シュプリンク(Julius Schubring)が述べたところによると、メンデルスゾーンは精神的な助言者であった[[牧師]]のヴィルムセン(Wilmsen)のために「愛に溢れた畏敬の感情を受け入れていた」ものの、「彼が自作の宗教音楽をあまり聴きに行かなかったのは事実である{{sfn|Todd|1991|p=227}}。」}}、彼は自らのユダヤの先祖、特に祖父の[[モーゼス・メンデルスゾーン|モーゼス]]を意識し、誇りに思っていた。彼は出版社ハインリッヒ・ブロックハウス(Heinrich Brockhaus)にモーゼスの作品全集の出版を持ちかけた発起人であり、これは叔父の[[ヨーゼフ・メンデルスゾーン|ヨーゼフ]]の支えによって継続された{{sfn|Brown|2003|p=84}}。メンデルスゾーンは手紙や会話の中で、内に秘めた信仰について述べることを非常に嫌がった。彼の友人の俳優エドゥアルト・デヴリエントはこう記している。「(彼の)深い信念はこの世との交わりの中では、決して口に出されることはなかった。ごく稀に、親密な瞬間に少しだけ、ほとんどはユーモアをもってほのめかされる程度に顔を出したのである{{sfn|Devrient|1869|pp=9–10}}。」例えば妹の[[レベッカ・メンデルスゾーン|レベッカ]]に宛てた手紙の中で、彼女の不快な親類に対する不平を強く叱責しつつこう述べている。「ユダヤ人には敵意を持っていないって言葉はどういう意味なんだい。冗談だと願ってるよ(中略)家族を軽蔑しないのが君の素敵なところだろ、違うかい{{sfn|Werner|1963|pp=42–3}}。」現代の学者には、メンデルスゾーンが自分のユダヤ性に深く共感しつつも、ルーテル教会の信仰に真摯な態度を取っていたと証明することに、膨大な労力を注いでいる者もいる。(そもそも両者が相反する態度であると考える理由もないのだが){{refnest|group= "注"|この議論は、メンデルスゾーンの研究者であったエリック・ウェルナー(Eric Werner)が、フェリックスのユダヤに対する共感を立証しようと、一部の資料を過度な思い入れをもって解釈したことが明らかになったことから、熱を帯びるようになった。J.スポサート(J.Sposato)と[[レオン・ボットスタイン]]、その他の記事において、両方の観点から述べられている<ref>[[:en: The Musical Quarterly|The Musical Quarterly]],vols. 82–83 (1998)</ref>。}} |

|||

==== 同時代人との交流 ==== |

|||

メンデルスゾーンは生涯を通じて、同時代の仲間たちによる急進的音楽の発展には慎重な立場であった。時にいくらか冷淡となりつつも、普段は[[エクトール・ベルリオーズ|ベルリオーズ]]、[[フランツ・リスト|リスト]]、[[ジャーコモ・マイアーベーア|マイアーベーア]]といった人物らとも友好的な関係を築いていた。しかしメンデルスゾーンは、書簡の中では彼らの作品を認められない正直な心情を吐露していた。例えば、リストに関してはこう述べている。リストの楽曲は「彼の演奏に比べると劣っており、(中略)[[ヴィルトゥオーゾ]]風にしつらえただけのものだ{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=144}}。」また、ベルリオーズの序曲「{{仮リンク|宗教裁判官 (オペラ)|label=宗教裁判官|en|Les francs-juges}}」では「[[管弦楽法|オーケストレーション]]が混乱の極みであり(中略)彼の楽譜を触った後には手を洗わなくてはならない{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=98}}。」そして、マイアーベーアのオペラ「{{仮リンク|悪魔ロベール|en|Robert le diable (opera)}}」については「あさましいと思う」と述べ、登場人物のならず者ベルトラム(Bertram)を「安っぽい悪魔」と呼んでいた{{sfn|Todd|2003|p=252}}。友人で作曲家の[[フェルディナント・ヒラー]]が会話の中で、メンデルスゾーンがマイアーベーアそっくりに見えると言ったところ、彼は大層取り乱してすぐさま飛び出していき、髪型を変えて見分けが付くようにしたのであった。しかし、実はメンデルスゾーンとマイアーベーアは[[ラビ]]のモーゼス・イッサーリス<ref group= "注">訳注:[[1520年]]生まれ、著名な[[アシュケナジー]]のラビ、[[タルムード|タルムード学者]]、ポセク([[:en: Posek|Posek]])。([[:en: Moses Isserles|Moses Isserles]])</ref>の子孫であり、遠い従兄弟だった{{sfn|Hiller|1874|pp=23–4}}。 |

|||

とりわけ、メンデルスゾーンは[[パリ]]とパリの音楽に最も疑念を抱いており、ほとんど堅苦しいまでの距離をとっていた。彼がその地を訪れていた間に、彼に{{仮リンク|サン=シモン主義|en|Saint-Simonianism}}<ref group= "注">訳注:[[19世紀]]前半にフランスで巻き起こった、政治的・社会的運動。[[社会主義]][[思想家]][[アンリ・ド・サン=シモン]]の思想に触発されたもの。</ref>への興味を持たせようとの試みがなされたが、みっともない事態となった{{sfn|Locke|1986|pp=107–114}}。 |

|||

メンデルスゾーンが唯一近しい個人的交流を継続した[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]が、彼よりも上の世代でかつ彼同様に保守的態度を取っていたことは重要である。モシェレスは[[1870年]]にこの世を去るまで、ライプツィヒ音楽院でこうした態度を貫き通した。 |

|||

==== 結婚と子どもたち ==== |

|||

[[File:Cecile Mendelssohn Bartholdy.jpg|150px|thumb|right|alt= portrait, against blank pale background, of woman in late twenties, dark hair in ringlets, in dark silk dress with pelisse, holding a rose, three-quarters turned to viewer|妻セシル 1846年 <br />エドゥアルド・マグヌス<ref group= "注">訳注:[[1799年]]生まれ、ドイツの画家。弟のハインリッヒ([[:en: Heinrich Gustav Magnus|Heinrich Gustav Magnus]])は[[科学者]]であった。([[:en: Eduard Magnus|Eduard Magnus]])</ref>画]] |

|||

メンデルスゾーンは[[1837年]][[3月28日]]に、フランスのプロテスタントの聖職者の娘、セシル・シャルロット・ゾフィ・ジャンルノー([[:de: Cécile Charlotte Sophie Mendelssohn Bartholdy|Cécile Charlotte Sophie Jeanrenaud]] [[1817年]][[10月10日]] - [[1853年]][[3月28日]])と結婚した{{sfn|Todd|2003|pp=102,347}}。2人は5人の子に恵まれた。カール(Carl)、マリー(Marie)、パウル、リリ(Lili)とフェリックス(Felix)である。下から2番目のフェリックス・アウグストは[[1844年]]に[[麻疹|はしか]]に罹り、以後健康を取り戻すことなく[[1851年]]に死去した{{sfn|Todd|2003|p=485-6}}。最年長の{{仮リンク|カール・メンデルスゾーン|label=カール・メンデルスゾーン・バルトルディ|de|Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy}}([[1838年]][[2月7日]] - [[1897年]][[2月23日]])は著名な[[歴史家]]となり、[[ハイデルベルク大学]]と[[フライブルク大学]]で歴史の[[教授]]を務めた。最後はフライブルクの精神病院で生涯を閉じた{{sfn|Schoeps|2009|pp=211–214}}。[[パウル・メンデルスゾーン (化学者)|パウル・メンデルスゾーン・バルトルディ]]([[1841年]] - [[1880年]])は有名な[[化学者]]で、[[アニリン]]染料の工業的生産において先駆的役割を果たした。マリー([[1839年]] - [[1897年]])はヴィクトール・ベネッケ(Victor Benecke)と結婚し、ロンドンに住んだ。リリ([[1845年]] - [[1910年]])は、後に[[ライプツィヒ大学]]の[[法学]]の教授となるアドルフ・ヴァッハ(Adolph Wach)と結婚した{{sfn|Schoeps|2009|p=163}}。家族の紙類はマリーとリリの子どもたちに受け継がれ、メンデルスゾーンの草稿の膨大なコレクションの基礎を形作った。中には「グリーン・ブックス」と呼ばれる彼の書簡も含まれており、現在これらは[[オックスフォード大学]]の[[ボドリアン図書館]]に収蔵されている<ref>[http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/1500-1900/mendelssohn/mendelssohn.html The Mendelssohn Papers] ,Bodleian Library website (accessed 21 December 2010)</ref>。妻のセシルは夫の死から6年弱の1853年9月25日、彼の後を追った{{sfn|Schoeps|2009|p=193}}。 |

|||

==== ジェニー・リンド ==== |

|||

[[File:JennyLind-photo.jpg|thumb|150px|left|alt= photograph of lady in dress and shawl, pearl necklace, body facing right, smiling face facing viewer|ジェニー・リンド]] |

|||

総じて、メンデルスゾーンの人生は同時代のワーグナー、ベルリオーズ、シューマンなどに比べると遥かに平凡なものと思われる。ただし、例外は1844年10月に出会った[[スウェーデン]]の[[ソプラノ|ソプラノ歌手]]、[[ジェニー・リンド]]との関係である。ロンドンの[[王立音楽アカデミー]]のメンデルスゾーン奨学基金<ref group= "注">訳注:同名の奨学基金がドイツとイギリスにあるが、本文中に登場するのはイギリスのものである。基金が授与していた賞の著名な受賞者には、本文後のサリヴァンの他、[[オイゲン・ダルベール]]や[[マルコム・アーノルド]]などがいる。([[:en: Mendelssohn Scholarship|Mendelssohn Scholarship]])</ref>保管されている、リンドの夫で作曲家の[[オットー・ゴルトシュミット]]の宣誓供述書には、[[1847年]]に当時未婚であったリンドに対して、メンデルスゾーンが[[アメリカ合衆国|アメリカ]]へ駆け落ちしようと誘った書面に関する記載があるとされている。この宣誓供述書には公開の要望があるが、封が開けられていながらもメンデルスゾーン奨学基金が閲覧を許可していない<ref name="independent.co.uk">Duchen, Jessica. [http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/conspiracy-of-silence-could-the-release-of-secret-documents-shatter-felix-mendelssohns-reputation-1300405.html "Conspiracy of Silence: Could the Release of Secret Documents Shatter Felix Mendelssohn's Reputation?"] ''[[:en: The Independent|The Independent]]''. 12 January 2009. (Retrieved 3 February 2009)</ref>{{refnest|group= "注"|マーサー=テイラー(Mercer-Taylor)は2人の間に[[肉体関係 (隠語)|肉体関係]]があったという確固たる証拠は現在まで得られていないものの、「証拠がないことは事実がないことの証拠にはならない」としている{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=192}}。クライヴ・ブラウン(Clive Brown)はこう記している。「(宣誓供述書の)書面がメンデルスゾーンとリンドの情事を裏付けるだろう噂されているが、その信頼性の程度に関して大きな疑問が残っているのは間違いない{{sfn|Brown|2003|p=33}}。」そのような情事の証拠についてはセシルとイェンス・ヨルゲンセン(Cecile, Jens Jorgensen)によって議論されたが、やはり確たる証拠はないままである<ref>[http://www.iconsofeurope.com/mendelssohn.pdf C and J. Jorgenson, ''Protecting the Good Name of Mendelssohn''], Icons of Europe Association</ref>。}}。 |

|||

メンデルスゾーンはリンドと何度も会っては仕事を共にし、彼女のために[[ライン川]]の乙女[[ローレライ|ローレライ伝説]]に基づくオペラ「ローレライ」に着手していた。しかし、この作品は彼の死によって未完に終わっている。彼はオラトリオ「[[エリヤ (メンデルスゾーン)|エリヤ]]」にハイ嬰F音を用いたが、これはリンドの声を念頭に置いたものだったとされる<ref group= "注">リンドの声を想像して聴かれたし [http://performancetoday.publicradio.org/?month=2&day=3&year=2009 ''Performance Today'', "Mendelssohn's 200th Birthday." 3 February 2009. Hour 2, 36:00–42:00]</ref>。しかし、彼女がこのパートを歌ったのはメンデルスゾーンの死後、1848年12月のことであった{{sfn|Sanders|1956|p=466}}。彼は1847年にマイアーベーアのオペラ「悪魔ロベール」の公演に出席した。彼はこのオペラを軽蔑していたが、アリス役となったリンドのイギリスデビューを聴くためであった。彼に同席した[[音楽評論家]]のヘンリー・チョーリー<ref group= "注">訳注:[[1808年]]生まれ、イギリスの文学、絵画、音楽批評家。自らも小説、劇、詩などを作成した。([[:en: Henry Fothergill Chorley|Henry Chorley]])</ref>はこう記している。「私はここに書いているような、メンデルスゾーンの彼女を楽しむ笑顔を目にした。リンドの才能は底知れず、彼はこちらを振り返って私を見みなが、心から不安が消えたかのような表情をした。彼の彼女への愛着である。リンドの歌手としての天賦の才は無限大だが、彼が彼女の成功を願う思いもまた限りないものである{{sfn|Chorley|1972|p=194}}。」 |

|||

メンデルスゾーンの死に際して、リンドはこう記している。「(彼は)私の精神を満たしてくれる唯一の人でした。彼を見つけたと思った途端、また失ってしまったのです。」[[1869年]]、リンドはメンデルスゾーン生誕の地であるハンブルクに彼を記念する飾り板を掲げた。1849年にはメンデルスゾーン奨学基金を設立し、基金は2年ごとにイギリス在住の若い作曲家に対しメンデルスゾーンを記念した賞を与えている<ref name="independent.co.uk"/>。[[1856年]]の受賞者第1号となったは、14歳の[[アーサー・サリヴァン]]であった。 |

|||

== 作曲家として == |

|||

{{作品一覧|メンデルスゾーンの作品一覧}} |

{{作品一覧|メンデルスゾーンの作品一覧}} |

||

[[リチャード・タラスキン]]が指摘するように、メンデルスゾーンは非常に幼い年代から極めて優れた作品を生み出してはいたが、 |

|||

<blockquote>彼は早熟な幼年期の様式を脱することはついになかった。(中略)彼は保守的なスタイルにとどまり続け(中略)「革命的な」新しさを提示して注目を集める必要性を感じていなかった。彼はキャリアを通じて、かつての音楽に誠意をみせることをよしとしていたのである。かつての音楽とは、彼の時代には既に終わったものと考えられていた[[古典派音楽|古典派形式]]のことである。彼の[[ロマン主義]]は既に最初期の頃より明らかであり、非常に因習的、客観的基質の音楽的「描写」となって現れていたいた。(ただし、優雅な装飾を施されてはいたが){{sfn|Taruskin|2010|pp=180–83}}</blockquote> |

|||

<!--[[ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト|モーツァルト]]のように[[絶対音感]]を持ち、また-->一度見た楽譜や一度聞いた音楽を完璧に記憶する能力を有していたという。伝わっている逸話の1つとして、代表作の1つである[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|『夏の夜の夢』序曲]]の楽譜を引越す際に紛失してしまうも、記憶だけを頼りに全てまた書き出して見せた、というものが残っている。後に元の楽譜が発見されるが、書き直した楽譜と元の楽譜は7箇所が異なるだけで、あとは完璧に同じだったと言う(その7箇所も間違えたのではなく、メンデルスゾーン本人が意図して直したものではないかと言われている)。 |

|||

このように、彼は同時代のワーグナーやベルリオーズ、またシューマン、[[フレデリック・ショパン|ショパン]]とさえも大きく異なっていた。この節では上記指摘を踏まえ、彼の作品を作曲年代順ではなくジャンルごとに眺めていくことにする。 |

|||

多数の言語を自在に操り、青年になる頃には[[ドイツ語]]のみならず、[[ラテン語]]、[[イタリア語]]、[[フランス語]]、[[英語]]までも話していた。音楽のみならず詩や絵([[水彩画]])にも興味を持ち、特に水彩画に関しては多くの作品を残しており、本職の画家顔負けの実力を持っていた。現在、これらの水彩画は、ライプツィヒのメンデルスゾーン記念館<ref>メンデルスゾーンが亡くなるまで住んでいた家を改修したもの</ref>に、常時、展示されている。 |

|||

=== 初期作品 === |

|||

作曲以外の彼の最も重要な業績は、それまで独立していなかった[[指揮者]]という職務を独立させ、自らも極めて有能な指揮者として率先して範を示し、弟子たちに[[指揮 (音楽)|指揮]]法を教え、現在にまで至る指揮法を確立した創始者であるという点である{{要出典|date=2009年7月}}。 |

|||

若いメンデルスゾーンは幼少の頃よりバッハ、ベートーヴェン、モーツァルトの音楽に大きな影響を受けており、12の[[ 弦楽のための交響曲 (メンデルスゾーン)| 弦楽のための交響曲]]にもその痕跡が全てみてとれる。これらの楽曲はメンデルスゾーン家での内輪の演奏会用に書かれたものであり、彼の死後も長い間出版も演奏もされなかった。作曲年代は1821年から1823年であり、その時彼は12歳から14歳であった。 |

|||

メンデルスゾーン作品で最初に出版されたものは、3つの[[ピアノ四重奏曲]]である(1822年-1825年 [[ピアノ四重奏曲第1番 (メンデルスゾーン)|第1番]] ハ短調、[[ピアノ四重奏曲第2番 (メンデルスゾーン)|第2番]] ヘ短調、[[ピアノ四重奏曲第3番 (メンデルスゾーン)|第3番]] ニ短調)。しかし、彼の驚くべき才能は、特に次の作品群に早熟さとして現れることになる。 |

|||

同様に重要な業績として、その当時すでに忘れ去られていた[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|大バッハ]]の楽譜を自ら発掘してその価値を見抜き、同様に演奏困難などの理由で早くも忘れられつつあった[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]の作品をこよなく愛し、彼らの作品を好んで積極的にパイプオルガン、ピアノないしオーケストラの曲目として取り上げ続け、貴族にも大衆にも大バッハやベートーヴェンの価値を広く知らしめた点が挙げられる{{要出典|date=2009年7月}}。また、友人の[[ロベルト・シューマン|シューマン]]が発見した[[フランツ・シューベルト|シューベルト]]の遺作、[[交響曲第8番 (シューベルト)|交響曲第8番]]を初演した。<!--また、通常[[ソナタ形式]]の[[コーダ]]の部分にある[[カデンツァ]]を展開部にもってきたというのも彼の一つの大きな業績である。--> |

|||

* [[弦楽八重奏曲 (メンデルスゾーン)|弦楽八重奏曲]] (1825年) |

|||

さらに、自らが[[オルガニスト]]、[[ピアニスト]]あるいは[[指揮者]]となり、それまで古い[[楽曲]]を演奏する習慣のなかった音楽界に、古くても価値ある作品を敬意を払って演奏するという音楽作法を確立し、ピアニストやオーケストラの演奏活動を大いに盛んにしたことも、メンデルスゾーンの大きな功績と言える{{要出典|date=2009年7月}}。 |

|||

* 序曲「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)#序曲|夏の夜の夢 序曲]]」。全曲版も、当時メンデルスゾーンと親しい付き合いのあった[[アドルフ・ベルンハルト・マルクス]]からの影響を受けている。 |

|||

== J.S.バッハとシューベルトの復興 == |

|||

メンデルスゾーンの作品は、[[バロック音楽|バロック様式]]、初期[[古典派音楽]]の研究の成果を示している。彼の[[フーガ]]と[[コラール]]は、特にJ.S.バッハの[[対位法]]の影響を反映する。彼の大叔母は、大バッハの息子の[[ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ]]の弟子であり、[[カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ]]の未亡人には経済的援助を行った。この大叔母は多くのバッハの自筆譜を蒐集していた。またメンデルスゾーンの音楽の先生のツェルターは、19世紀にはそれほど知られていなかったJ.S.バッハとその音楽を、深く尊敬していた。 |

|||

* 2つの初期[[弦楽四重奏曲]]:[[弦楽四重奏曲第1番 (メンデルスゾーン)|第1番]](1829年)と[[弦楽四重奏曲第2番 (メンデルスゾーン)|第2番]](1827年)。両曲とも彼が熱心に研究したベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲([[弦楽四重奏曲第12番 (ベートーヴェン)|第12番]]、[[弦楽四重奏曲第13番 (ベートーヴェン)|第13番]]、[[弦楽四重奏曲第14番 (ベートーヴェン)|第14番]]、[[弦楽四重奏曲第15番 (ベートーヴェン)|第15番]]、[[大フーガ (ベートーヴェン)|大フーガ]]、[[弦楽四重奏曲第16番 (ベートーヴェン)|第16番]])の技法と発想をしっかり掴み取った内容となっている{{sfn|Todd|2003|pp=179–80}}。 |

|||

[[1829年]]にメンデルスゾーンは、友人らの助けを得て、バッハの[[マタイ受難曲]]のベルリン公演を実現させた。この公演は、バッハのマタイ受難曲が難解であることに加えて、聴衆が興味を示さないという問題があったが、慈善公演として成功させたのである。利益は、貧しい少女のための裁縫学校の設立に使われた。ちなみにオーケストラと聖歌隊は、ベルリン声楽アカデミーのメンバーが出演し、ツェルターが指揮者を務めた。[[1750年]]のバッハの死以来、最初のマタイ受難曲演奏の成功は、全ヨーロッパにおけるバッハ復興につながる重要な事件であった。それは、20歳のメンデルスゾーンの名声を高めた。また当時「世界で最も偉大な[[キリスト教音楽]]をユダヤ人が復興させた」と評された。メンデルスゾーン自身もルーテル派であり、バッハの作品を「この世で最も偉大なキリスト教音楽」と見なしていた<ref name="faith">P・カヴァノー『大作曲家の信仰と音楽』教文館</ref>。 |

|||

これら4つの作品では形式、和声、[[対位法]]、色彩感そして作曲技法が直感的に把握されており、しばしば指摘されるような彼のモーツァルトを超える早熟な学習能力が如実に示されている{{sfn|Todd|2003|pp=102–107}}。 |

|||

メンデルスゾーンは、また[[フランツ・シューベルト]]の音楽も復興させた。シューマンは発見したシューベルトの[[交響曲第8番 (シューベルト)|交響曲第8番]]の楽譜をメンデルスゾーンに送り、この曲は作曲者の死から10年以上経った[[1839年]][[3月21日]]、メンデルスゾーンによりライプツィヒで初演された。(ただしそれ以前にも、シューベルトの兄弟であるフェルディナントらによって第4楽章のみが演奏されたとする説もある) |

|||

== |

=== 交響曲 === |

||

メンデルスゾーンの成熟した交響曲群は、作曲順ではなく出版順に番号が振られている。作曲順に番号をならべると第1番、第5番、第4番、第2番、第3番の順になる。第3番に関しては、彼が10年以上も作曲に取り組んでいいたこともあり、どこに位置づけるべきかは悩ましい問題といえる。彼は第5番に着手した後すぐに同曲のスケッチに取り掛かったものの、全曲を完成したのは第5番と第4番の後となった。 |

|||

* [[1815年]](6歳) 母からピアノを学ぶ。 |

|||

* [[1817年]](8歳) 父親が[[パリ]]に赴いた際に同行して、合唱団ジングアカデミーの指揮者マリー・ビゴーのレッスンを受ける。子供の頃から、音楽に限らずフェリックス少年の才能を伸ばそうという親の配慮が常に見られた。この年から[[ベルリン]]で[[カール・フリードリヒ・ツェルター]]に作曲を学ぶ。 |

|||

「[[交響曲第1番 (メンデルスゾーン)|交響曲第1番 ハ短調]]」はメンデルスゾーンが15歳の1824年に書かれた、フルオーケストラを用いた作品である。この作品は実験的なもので、ベートーヴェンと[[カール・マリア・フォン・ウェーバー|ウェーバー]]の影響が見られる{{sfn|Todd|2003|pp=130–1}}。メンデルスゾーンは初めてロンドンを訪れた1829年に、[[ロイヤル・フィルハーモニック協会|ロイヤル・フィルハーモニック協会管弦楽団]]を指揮してこの曲を演奏している。第3楽章には八重奏曲の第3楽章[[スケルツォ]]を[[管弦楽法|管弦楽編曲]]したものを代用した。この形で曲は成功を収め、彼のイギリスでの名声の礎を築くことになった{{sfn|Todd|2003|pp=206–7}}。 |

|||

* [[1821年]](12歳) ツェルターの紹介で[[ヴァイマル]]に住む72歳の[[ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ|ゲーテ]]を訪問して2週間ほど滞在。 |

|||

* [[1823年]](14歳) [[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|大バッハ]]の'''[[マタイ受難曲]]'''の写筆スコアを母方の祖母よりクリスマス・プレゼントとして贈られる。 |

|||

* [[1825年]](16歳) 父と共に[[パリ]]に行き、パリ音楽院の院長[[ルイジ・ケルビーニ|ケルビーニ]]や、[[ヨハン・ネポムク・フンメル|フンメル]]、[[イグナーツ・モシェレス|モシェレス]]、[[ジョアキーノ・ロッシーニ|ロッシーニ]]、[[ジャコモ・マイヤベーヤ|マイヤベーヤ]]の知遇を得る。 |

|||

* [[1826年]](17歳) [[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]の[[戯曲]]を題材とした[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|『夏の夜の夢』序曲]]を作曲。 |

|||

* [[1829年]](20歳) [[3月11日]]、自らの監督により、'''マタイ受難曲'''の公開演奏を作曲者の死後初めて行う。会場はベルリン・ジングアカデミーのホールで、メンデルスゾーンはピアノで[[通奏低音]]を担当しながら指揮した。この日は[[ニコロ・パガニーニ|パガニーニ]]のベルリンでの初リサイタルと重なっていたが、会場には入りきれない人が千人も出たと言う。公演は大成功で、更に10日後の[[3月21日]](バッハの誕生日)に第2回の演奏会を行った。作品の素晴らしさを印象づける事を意図した為に大胆な削除も行い、テンポや強弱の変化を駆使している。演奏会場には、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]が第9交響曲を献呈した国王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム3世]]や哲学者[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]、思想家[[フリードリヒ・シュライアマハー]]、詩人[[ハインリヒ・ハイネ|ハイネ]]らがいた。 |

|||

* [[1835年]](26歳) [[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の指揮者となる。 |

|||

* [[1841年]](32歳) [[プロイセン王国|プロイセン]]王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]に招かれ、[[ベルリン]]の宮廷礼拝堂楽長に就任する。 |

|||

* [[1843年]](34歳) 自ら奔走して設立資金を集め、'''[[ライプツィヒ音楽院]]'''を開校し、院長となる。作曲とピアノの教授には[[ロベルト・シューマン]]が招聘された。 |

|||

* [[1847年]](38歳) 5月訪英の途上、姉ファニーの死の報に接し、悲嘆の余り神経障害を起こす。一時回復したが[[11月3日]]には意識を失い、翌日ライプツィヒにて没した。彼は生前には特に病弱という事もなく、登山などもしていた事、フェリックスの父アブラハムも姉ファニーも似たように若くして突然亡くなっている事等から、何か遺伝的な要因があったのではないかとする説もある。 |

|||

*[[1850年]] ヴァーグナー著の論文「音楽におけるユダヤ性」で芸術性を否定される。 |

|||

*[[1892年]] ライプツィヒ・ゲヴァントハウス前にメンデルスゾーン記念像が建造される。 |

|||

*[[1933年]]11月 [[ナチス・ドイツ]]により、[[ユダヤ人]]作曲家の音楽の公演をすべて禁止する指令が発布される(しかしその後もしばしばメンデルスゾーンの音楽は演奏されており、1935年にはベルリンでヴァイオリン協奏曲ホ短調が録音されている)。 |

|||

*[[1936年]]末 ライプツィヒ市長[[カール・ゲルデラー]]がフィンランド出張中に、ナチスの将校がゲヴァントハウス前のメンデルスゾーンの銅像を引き降ろし、スクラップにするよう命令を下した。ライプツィヒへ戻ったゲルデラーは抗議の後銅像再建を進め、翌年3月ライプツィヒ市長職を辞職。 |

|||

1829年から1830年に、メンデルスゾーンは「[[交響曲第5番 (メンデルスゾーン)|交響曲第5番 宗教改革]]」を作曲した。これは[[宗教改革|ルーテル教会300周年]]を記念したものである。メンデルスゾーンは曲の出来に満足しておらず、総譜の出版を認めなかった{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=90–2}}。 |

|||

== Bartholdyの名について == |

|||

12[[使徒]]の一人[[バルトロマイ]]よりとった「Bartholdy」という名は父アブラハムがつけたもので、メンデルスゾーン家の中ではキリスト教に改宗したことを表す意味合いがあったといわれている。もとはフェリックスのおじが最初に「Bartholdy」を名乗ったのが始まりとされている。フェリックスは父のためにその名前をつけていたが、彼自身はその名に必要性を感じず、単に「フェリックス・メンデルスゾーン」と名乗っていた。また彼は[[エクトル・ベルリオーズ]]の不敬虔にショックを受けるほど敬虔なキリスト教徒であったが<ref name="faith" />、文化的な背景はユダヤ的な影響を強く受けており、自分自身が[[ユダヤ人]]という意識を持っていたという。<!--後に[[ナチス・ドイツ]]に銅像を破壊されたり演奏を禁止されたのはそのためである。--> |

|||

「スコットランド交響曲」として知られる「[[交響曲第3番 (メンデルスゾーン)|交響曲第3番]]」は作曲されてまもなく改定され、それは1829年(彼は[[ホリールード宮殿]]訪問の際に開始主題を書き記している)から1842年まで及んだ。この年に同曲はライプツィヒで初演され、これが公開演奏された彼の最後の交響曲となった。この曲はロマン主義の中に[[スコットランド]]の空気感を思い起こさせるが、中にスコットランド[[民謡]]の旋律が引用されているとして同定された例は確認されていない{{sfn|Todd|2003|p=430}}。 |

|||

メンデルスゾーンは[[イタリア]]旅行から着想を得て、「イタリア交響曲」として知られる「[[交響曲第4番 (メンデルスゾーン)|交響曲第4番]]」を作曲した。彼は1833年に自らの指揮でこれを初演したが、その後も改定を計画しており、生涯この曲の出版を許可しなかった{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=116–7}}。 |

|||

メンデルスゾーンの{{仮リンク|合唱交響曲|en|choral symphony}}である「[[交響曲第2番 (メンデルスゾーン)|交響曲第2番 変ロ長調]]」は『賛歌 ''Lobgesang''』と銘打たれており、ライプツィヒにおける[[印刷|印刷技術]]発明400周年を祝して書かれたものである。初演は1840年6月25日に行われた{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=157}}。 |

|||

=== 他の管弦楽曲 === |

|||

[[File:Mendelssohn Wedding March Theme.jpg|thumb|alt= Two staves of printed music notation|Op.61の結婚行進曲の主題を含むトランペットパートの抜粋]] |

|||

メンデルスゾーンは1830年に[[演奏会用序曲]]「[[フィンガルの洞窟 (メンデルスゾーン)|フィンガルの洞窟]]」を作曲した。これは1820年代終盤に、彼がスコットランド各地を訪れた際に得た霊感がもとになっている。彼は[[グランドツアー]]の一環として[[ヘブリディーズ諸島]]、[[スタファ島]]の[[フィンガルの洞窟]]を訪ねた。非常に強い感銘を受けた彼はその場で序曲の開始主題を殴り書きし、それをその日の午後に実家宛の手紙に加えて発送したのである。 |

|||

キャリアを通じて、彼は他にも多くの演奏会用序曲を作曲している。中でもよく演奏されるのは[[ヴィクトル・ユーゴー]]の[[戯曲]]「[[リュイ・ブラース]]」の慈善公演のために作曲された序曲「[[リュイ・ブラース (メンデルスゾーン)|リュイ・ブラース]]」であるが、メンデルスゾーンはこの戯曲を毛嫌いしていた。また、同じく演奏機会の多い序曲「[[静かな海と楽しい航海 (メンデルスゾーン)|静かな海と楽しい航海]]」は、ゲーテの2編の詩「海の静けさ」と「楽しい航海」を題材にしている。序曲「美しいメルジーネの物語」も知られた楽曲である。 |

|||

1843年作曲の付随音楽「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|夏の夜の夢]]」は有名な「[[結婚行進曲]]」を含むもので、前述の序曲から7年後の作曲となる。 |

|||

=== オペラ === |

|||

メンデルスゾーンは若い頃に、数曲の[[ジングシュピール]]を家庭での演奏のために作曲した。彼の[[オペラ]]「{{仮リンク|ボストンから来たおじさん、または二人の甥|en|Die beiden Neffen}}」は、彼の15歳の誕生日に彼のためにリハーサルが行われた<ref>Grove Music Online, ''Mendelssohn, Felix'' §2</ref>。1829年には「{{仮リンク|異国からの帰郷 (メンデルスゾーン)|label=異国からの帰郷|en|Die Heimkehr aus der Fremde}}」は両親の結婚記念を取り違えて書かれたお祝いの作品であり、彼の生前には出版されなかった。1825年に作曲された「{{仮リンク|カマチョの結婚|en|Die Hochzeit des Camacho}}」はより洗練された作品で、一般に上演するため[[ドン・キホーテ]]のエピソードに基づいて書かれたものである。1827年にベルリンで上演されたものの、反応は冷ややかであった。メンデルスゾーンは初演の幕が下りる前に劇場を後にし、以降の公演はキャンセルされた{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=60–1}}。 |

|||

彼は完全なオペラを製作するという意志を捨てることなく、様々な題材を温めていた。後にワーグナーが取り上げる「[[ニーベルンゲンの歌]]」もその1つである。しかし、どの計画も数ページのスケッチをするにとどまり、それ以上は進展しなかった。メンデルスゾーン晩年に、オペラ興行主の{{仮リンク|ベンジャミン・ラムレー|en|Benjamin Lumley}}<ref group= "注">訳注:1811年生まれ、オペラの興行、勧誘者。ユダヤの商人の家系に生まれ、ロンドンで没した。</ref>は彼にシェイクスピアの「[[テンペスト (シェイクスピア)|テンペスト]]」を[[ウジェーヌ・スクリーブ]]の台本で書かないかと持ちかけ、メンデルスゾーンが死去した1847年にも同作が完成間近だと告知している{{sfn|Conway|2011|p=118}}。最終的に台本は[[ジャック・アレヴィ]]によるものとなっていた。また、メンデルスゾーンは死去した際、[[ローレライ]]の話に基づくオペラのスケッチをいくから遺していた。 |

|||

=== 協奏曲 === |

|||

[[File:Mendelssohn VnConcert op64 2mvt.png|thumb|alt= Two staves of printed music notation|ヴァイオリン協奏曲第2楽章の主要主題]] |

|||

[[フェルディナント・ダヴィッド]]のために書かれた「[[ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン協奏曲]] ホ短調 Op.64」(1884年)は、メンデルスゾーンの楽曲の中でも最も人気のある曲の1つとなった。ダヴィッドはメンデルスゾーンがこの曲に取り組んでいる時期に共に近しく仕事をする仲であり、所有していた[[グァルネリ]]のヴァイオリンでこの協奏曲の初演の[[ソロ (音楽)|ソリスト]]を務めた{{sfn|Todd|2003|pp=479–481}}。 |

|||

メンデルスゾーンはもう1曲、あまり知られていない「ヴァイオリン協奏曲 ニ短調」(1822年)を作曲している。一般的な[[ピアノ協奏曲]]は全4曲ある。[[ピアノと弦楽のための協奏曲 (メンデルスゾーン)|第0番 イ短調]](1822年)、[[ピアノ協奏曲第1番 (メンデルスゾーン)|第1番 ト短調]] Op.25 (1831年)、[[ピアノ協奏曲第2番 (メンデルスゾーン)|第2番 ニ短調]] Op.40 (1837年)、[[ピアノ協奏曲第3番 (メンデルスゾーン)|第3番]] ホ短調 (遺作 断片のみ 1844年)である。また、2台のピアノのための協奏曲が、15歳で作曲した[[2台のピアノのための協奏曲 ホ長調 (メンデルスゾーン)|ホ長調 MWV O5]]と17歳で作曲した[[2台のピアノのための協奏曲 変イ長調 (メンデルスゾーン)|変イ長調 MWV O6]]の2曲ある。さらに、2台の独奏楽器を有する協奏曲には「[[ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲]] ニ短調」(1823年)がある。また、単一楽章のピアノの協奏的作品も作られている。1834年の「華麗なロンド 変ホ長調 Op.29」、1832年の「華麗な綺想曲 ロ短調 Op.22」、1838年の「セレナードとアレグロ・ジョコーソ ロ短調 Op.43」である。また、コンチェルティーノ(小協奏曲)が2曲あるが、元は[[クラリネット]]、[[バセットホルン]]とピアノのために書かれたOp.113と[[クラリネット、バセットホルンとピアノのための演奏会用小品第2番|Op.114]]である。Op.113には作曲者自身による管弦楽編曲版がある{{sfn|Todd|2003|p=266}}。 |

|||

=== 室内楽曲 === |

|||

メンデルスゾーンの成熟した作曲様式は多くの[[室内楽曲]]にも現れており、ここではより大規模な作品には欠けている情動的な熱っぽさがみられる。とりわけ、彼の弦楽四重奏曲の最後の作品で、かつ最後の主要作品となった「[[弦楽四重奏曲第6番 (メンデルスゾーン)|弦楽四重奏曲第6番]]」は、姉のファニーの死の後に書かれており、力強く雄弁である。弦楽五重奏曲には2曲、「[[弦楽五重奏曲第1番 (メンデルスゾーン)|弦楽五重奏曲第1番]]」と「[[弦楽五重奏曲第2番 (メンデルスゾーン)|第2番]]」がある。各種器楽ソナタには「クラリネットソナタ」、「[[チェロソナタ第1番 (メンデルスゾーン)|チェロソナタ第1番]]」と「[[チェロソナタ第2番 (メンデルスゾーン)|第2番]]」、「[[ヴィオラソナタ (メンデルスゾーン)|ヴィオラソナタ]]」、「ヴァイオリンソナタ」が知られる。ピアノ三重奏曲には2曲(「[[ピアノ三重奏曲第1番 (メンデルスゾーン)|第1番]]」と「[[ピアノ三重奏曲第2番 (メンデルスゾーン)|第2番]]」)があり、このうち1番においては彼としては珍しく仲間の[[フェルディナント・ヒラー]]の助言を仰いでいる。メンデルスゾーンは彼の言葉に従い、ピアノパートをより[[ロマン派音楽|ロマン派]]風の、シューマン的様式に書き換え、これが非常に高い効果を発揮している{{sfn|Todd|2003|pp=377–8}}。 |

|||

=== 合唱曲 === |

|||

[[File:Elijah arranged for duet 1.jpg|thumb|left|alt=eleven-staved music manuscript sheet written in black ink, headed 'Secondo'|「エリヤ」の作曲者自身によるピアノ2台用編曲の一部 [[アメリカ議会図書館]]蔵]] |

|||

メンデルスゾーンが[[聖書]]に影響を受けて作曲した2つの大規模なオラトリオ、1836年の「聖パウロ」と1846年の「エリヤ」はバッハからの影響を強く受けたものである。未完成のオラトリオ「クリストゥス ''Christus''」は[[レチタティーヴォ]]、合唱''There Shall a Star Come out of Jacob''と男声の三重唱で構成されている。合唱はしばしば演奏される。 |

|||

「[[最初のワルプルギスの夜]]」は著しく異なり、より顕著にロマン派的な作りになっており、ゲーテの[[バラッド]]に合唱と管弦楽をあてがっている。ゲーテは本作で、キリスト教信仰初期に[[ハルツ山地]]の[[ドルイド]]が行っていた[[ペイガニズム]]の儀式を描写している。学者の{{仮リンク|ハインツ=クラウス・メッツガー|en|Heinz-Klaus Metzger}}はこの注目すべき総譜を見て「ユダヤ人がキリスト教による支配に抗っている。」と評している{{sfn|Todd|2003|pp=269–270}}。 |

|||

メンデルスゾーンは合唱のみや、合唱とオルガンによる小規模な宗教音楽にも多くの作品を遺している。大半は英語で書かれるか、または援護に翻訳されており、現在でも非常に人気が高い。中でも最も有名なのは「{{仮リンク|我が祈りを聞きたまえ (メンデルスゾーン)|label=我が祈りを聞きたまえ|en|Hear My Prayer}}」であり、『おお、鳩の翼に ''O for the Wings of a Dove''』を含む第2部は単独の楽曲としても非常に人気が高い。この楽曲は混声合唱、オルガンと、難技巧を要求する長いパッセージを持つ[[ボーイソプラノ]]または[[ソプラノ]]のソロのための曲である。このため、特に教会や聖堂の少年聖歌隊員の間では有名で、ボーイソプラノの独唱で録音もよくされている。メンデルスゾーンの[[伝記作家]]のトッド(Todd)はこう述べている。「イングランドにおけるこの聖歌の人気こそが(中略)後に[[ヴィクトリア朝]]時代の道徳観を軽蔑的にみる者たちから、曲が表層的だという非難を浴びせられる原因となるのである{{sfn|Todd|2003|p=468}}。」 |

|||

賛美歌のメンデルスゾーンのメロディーとしては、{{仮リンク|ウィリアム・ハイマン・カミングス|en|William Hayman Cummings}}がメンデルスゾーンのカンタータ「{{仮リンク|祝典歌|en|Festgesang}}」から取り、[[チャールズ・ウェスレー]]の[[賛美歌]]「[[天には栄え]]」と合わせた楽曲が広く歌われている。これは元々メンデルスゾーンが宗教曲には合わないと感じた{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=157}}、1840年代の世俗的楽曲の一節からの抜粋であるが、クリスマスの定番となっている。 |

|||

=== 歌曲 === |

|||

メンデルスゾーンは歌曲にもピアノとのソロや二重唱など、多くの作品を残している。多くは簡素な形式で、[[有節歌曲形式|有節歌曲]]の形から少し改変したものである。「[[歌の翼に]]」など数曲は人気を勝ち得ている。フランツ・リストは、「歌の翼に」や「新しい恋」([[ハインリヒ・ハイネ|ハイネ]]の詩による)などを含む9曲を、ヴィルトゥオーゾ的な技巧を用いてピアノ独奏曲に編曲している([[フランツ・リストの楽曲一覧 (S.351 - S.999)|S.547-548]])。 |

|||

メンデルスゾーンの名前で世に出された歌曲のうち、相当数が姉のファニー作曲によるものである。これはメンデルスゾーン家の古い考え方や、彼女自身が内気な性格であったことなどが原因であったと考えられる{{sfn|Todd|2003|pp=175–176}}。 |

|||

=== ピアノ曲 === |

|||

[[File:Mendelssohn oregan sonatas.jpg|thumb|250px|right|1845年7月24日付「ミュージカル・ワールド」掲載、オルガンソナタの広告]] |

|||

メンデルスゾーンの「[[無言歌集 (メンデルスゾーン)|無言歌集]] ''Lieder ohne Worte''」は、各6曲、計8集から成り(うち2集は遺作となった)、彼のピアノ曲では最も有名であり続けている。この曲集はすでに彼の生前より、ちょっとした演奏会での定番曲となっており{{sfn|Brown|2003|p=360}}、あまりに人気が出すぎたために批評家がその音楽的価値を低く評価するようになってしまった{{sfn|Todd|2003|p=xxvii}}。メンデルスゾーンの無言歌に触発される形で、多くの作曲家が同様の形式の作品を生み出している。[[シャルル=ヴァランタン・アルカン]](第5集にわたる「歌曲集」Op.57-1、57-2、65、67、70でそれぞれが[[舟歌]]で終わる)、[[アントン・ルビンシテイン]]、モシェレス、[[エドヴァルド・グリーグ]]らである。 |

|||

メンデルスゾーンの他のピアノ曲では、「[[厳格な変奏曲]]」 Op.54(1841年)、「ロンド・カプリチオーソ」 Op.14(1824年)、6曲からなる「前奏曲とフーガ」 Op.35(1832年から1837年)、「7つの性格的小品」 Op.7(1827年)がある。 |

|||

=== オルガン曲 === |

|||

メンデルスゾーンはオルガン演奏もこなし、11歳から死ぬまでオルガン曲を作曲し続けた。中でも主要な作品は「3つの前奏曲とフーガ」 Op.37(1837年)と「6つのオルガンソナタ」 Op.65(1845年)であり、エリック・ウェルナー(Eric Werner)の記すところによれば「メンデルスゾーンのオルガンソナタは、バッハ作品に継いで、全てのオルガニストの必須のレパートリーである{{sfn|Werner|1963|p=424}}。」 |

|||

== 演奏家として == |

|||

メンデルスゾーンは生前には、ピアノ、オルガンをともにこなす鍵盤楽器奏者として名声を得ていた。彼の死亡記事の一つにはこうある。 |

|||

<blockquote>我々は真っ先に彼の、驚くべきしなやかさを持ち、急速で、力強いピアノ演奏に敬意を表する。次にくるのが、分析的でたくましいオルガン演奏であり(中略)彼がこれらの楽器で示した偉業は、人びとの脳裏に鮮明に思い出されるのだ{{sfn|Brown|2003|p=202}}。 |

|||

</blockquote> |

|||

メンデルスゾーンが演奏会で取り上げたのは、自作とドイツの先達たち、ウェーバー、ベートーヴェン、(オルガンでは)バッハの著名な作品などであった{{sfn|Brown|2003|p=206, 222, 211–216}} 。 |

|||

彼は公私において、巧みな[[即興演奏]]によってもよく知られていた。ある時ロンドンでのこと、ソプラノの[[マリア・マリブラン]]が自らのリサイタルの後にメンデルスゾーンに即興演奏を頼んだところ、彼は彼女がその日歌った全ての歌の旋律を組み込んだ曲を、その場で作り上げて披露したのであった。その場に居合わせた音楽出版者のヴィクトール・ノヴェロはこう述べている。「私は実際この耳で聴いたわけだが、それでも彼がやってのけたことは不可能なことだと思えた{{sfn|Todd|2003|p=282-283}}。」1837年の別の演奏会では、メンデルスゾーンはある歌手の伴奏で登場したが、シューマンはそのソプラノ歌手をそっちのけにしてこう書いている。「メンデルスゾーンは神の如く寄り添っていた{{sfn|Brown|2003|p=217}}。」 |

|||

=== 指揮者として === |

|||

メンデルスゾーンは著名な指揮者として、自作や他の作品を演奏していた。1829年のロンドンデビュー公演において、彼が当時は非常に斬新だった[[指揮棒]]の使用を新しく始めたことは特筆に価する{{sfn|Todd|2003|p=206}}。また、彼の先進性はこれに留まらず、[[テンポ]]、音の[[強弱法|強弱]]、そしてオーケストラの団員に多大な注意を払ったことにある。彼は団員が反抗的な態度を取ればそれを叱り、反対に彼が満足する演奏が出来れば彼らを褒めた{{sfn|Brown|2003|pp=245–247,241–243}}。1836年にデュッセルドルフのライン音楽祭で指揮をした彼は、彼としては初めてプロの指揮者として賃金を得たことになった。メンデルスゾーンの指揮を称賛していた1人であるベルリオーズは、1843年に彼をライプツィヒに招いて互いに指揮棒を交換し、こう記した。「[[大いなる神秘]]が我らを魂の大地へ狩りに遣わす時、我らが戦士が閉ざされた部屋の前にてこの[[トマホーク]]を並び手にせんことを{{sfn|Todd|2003|p=448}}。」ライプツィヒでは、メンデルスゾーンは[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]の水準を大いに引き上げた。彼は過去の巨匠たちの作品を集中的に取り上げながらも(すでに「古典」に位置づけられ始めていた)、同時代のシューマン、ベルリオーズ、[[ニルス・ゲーゼ|ゲーゼ]]や他の作曲家、そしてもちろん自作を紹介することも怠らなかった{{sfn|Mercer-Taylor|2000|pp=143–145}}。彼の指揮に感心しなかった批評家の1人がワーグナーであった。ワーグナーはメンデルスゾーンがベートーヴェンの交響曲を演奏するテンポがあまりに速すぎると非難していた{{sfn|Wagner|1992|p=272}}。 |

|||

=== 編集者として === |

|||

メンデルスゾーンの[[バロック音楽]]への興味は、1829年に復活演奏を行ったバッハの「マタイ受難曲」のみにとどまることはなかった。彼はその時代の音楽の演奏のため、または出版のための校訂、編纂作業にも従事していたのである。その際、彼は作品が可能な限り意図に忠実なものとなるよう、それまでの版や手稿譜の研究など可能なことは何でも行った。これが出版社との間のいさかいを生むこともあった。例えば、彼が1845年にロンドンのヘンデル協会のために校訂したヘンデルの「{{仮リンク|エジプトのイスラエル人|en|Israel in Egypt}}」においては、ヘンデル自身の指示でない強弱表記や[[トロンボーン]]パートの追加を彼が拒んだため、協会との間で議論を戦わせることとなった。また、メンデルスゾーンはバッハのオルガン作品の校訂も行っており、シューマンとはバッハ全集の刊行が可能かどうか検討していたことが明らかである{{sfn|Brown|2003|pp=40–46}}。 |

|||

=== 教育者として === |

|||

メンデルスゾーンは音楽教育に重要な役割を果たし、ライプツィヒでの音楽院設立には大きな貢献を行っている。しかし、教えることにあまり楽しみを見出せず、私的にはわずかに、自分から見て顕著な才能、可能性が感じられる生徒を取ったのみだった{{sfn|Brown|2003|p=261}}。その弟子の中には作曲家の[[ウィリアム・スタンデール・ベネット]]、ピアニストの[[カミーユ=マリー・スタマティ]]、ヴァイオリニストで作曲家の[[ユリウス・アイヒベルク]]、そして有名な詩人の孫である{{仮リンク|ヴァルター・フォン・ゲーテ|de|Walther von Goethe}}がいる{{sfn|Todd|2003|p=325}}。ライプツィヒ音楽院でメンデルスゾーンが受け持ったのは、作曲と[[合奏|アンサンブル]]の講座であった{{sfn|Brown|2003|p=280}}。 |

|||

== 名声と遺産 == |

|||

=== 死後一世紀まで === |

|||

[[File:Mendelssohn-Denkmal-Leipzig Kohut-1-S41-cropped.jpg|thumb|150px|left|alt=black-and-white photograph of a statue of a robed male figure on a stepped pedestal, inscribed 'Felix Mendlessohn Bartholdy', with a seated female figure holding a lyre at its base, in front of an arcaded building|[[ライプツィヒ]]、[[ゲヴァントハウス]]のメンデルスゾーン像 [[1900年]]撮影 (1936年撤去)]] |

|||

メンデルスゾーンの死は突然のことだったため、ドイツとイングランドの両国で彼を悼む声がきかれた。しかしながら、同時代に活躍した仲間たちとは異なって彼が保守的態度を取っていたことで、必然的に彼の音楽には見下したような目が向けられることになった。メンデルスゾーンと[[エクトル・ベルリオーズ|ベルリオーズ]]、[[フランツ・リスト|リスト]]ら他との関係は、窮屈で一筋縄ではないものだった。メンデルスゾーンの才能に疑問を呈した聴衆の1人に詩人の[[ハインリヒ・ハイネ]]がおり、彼は1836年に[[オラトリオ]]「{{仮リンク|聖パウロ (メンデルスゾーン)|label=聖パウロ|en|St. Paul (oratorio)}}」を鑑賞してこう記した。彼の作品を「特徴付けるのは、大いなる、厳格な、重々しい真面目さと、古典形式へ従おうとする決然とした、ほとんどしつこいまでの傾向、極めて賢明な最良の計算高さ、鋭い知的さ、そして素朴さを完全に欠いていることである。しかし、素朴さのない芸術に天才の独自性など存在するのだろうか{{sfn|Todd|1991|p=360}}{{sfn|Todd|2003|pp=448–49}}。」 |

|||

メンデルスゾーンのこのような能力は否定的な位置付けをされることもあり得るものであり、彼に対しては[[リヒャルト・ワーグナー|ワーグナー]]がさらに強い批判を浴びせることとなる。メンデルスゾーンの成功、人気とユダヤの出自にワーグナーは苛立っており、彼の死から3年後に反ユダヤ論文「[[音楽におけるユダヤ性]]」で彼を褒めちぎることで攻撃した。 |

|||

<blockquote>「(メンデルスゾーンは)ユダヤ人でも特定の才能の膨大な蓄積、独自の最良かつ多様な文化、これ以上なく高く柔軟な栄誉の感覚を持ち得ることを示してくれている。しかし、このように傑出したものの助けが仮に一切なかったとしても、彼は我々が芸術に期待するような深く、自省的な効果を生み出すのである。(中略)現在の我々の淡白で浮ついた音楽様式は(中略)メンデルスゾーンが曖昧で、ほとんど取るに足らない内容を最大限に面白く活気を持って語ろうと努力する、この上ない意気込みの方へと押しやられている{{sfn|Wagner|1995|pp=93–95}}。」</blockquote> |

|||

これを発端として、その後約1世紀にわたり、また現在もくすぶっているようなメンデルスゾーンを凡庸とみなし、彼の作曲家としての地位を貶める動きが開始された{{refnest|group= "注"|現代の例を挙げるのであれば、ダミアン・トンプソン<ref group= "注">訳注:[[1962年]]生まれ、イギリスのジャーナリスト、作家。デイリー・テレグラフ紙でコラムニストを務める。([[:en: Damian Thompson|Damian Thompson]])</ref>の[http://blogs.telegraph.co.uk/culture/damianthompson/100048736/why-did-mendelssohn-lose-his-mojo/ 「なぜメンデルスゾーンは魔力を失ったか」(英文記事)]、 [[デイリー・テレグラフ]] 2010年11月(2010年11月閲覧)を参照。}} 。[[フリードリヒ・ニーチェ|ニーチェ]]もまた、メンデルスゾーンはドイツ音楽における「愛すべき間奏」、つまり[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン|ベートーヴェン]]とワーグナーの幕間である<ref>Grove Music Online, ''Mendelssohn, Felix'', §14</ref>と見下すコメントを残している。[[20世紀]]に入ると、[[ナチズム|ナチス]]の体制とその音楽機関である[[帝国音楽院]]が、メンデルスゾーンがユダヤの出身であることを理由にその音楽の演奏を禁じ、作曲家たちには[[付随音楽]]「夏の夜の夢」を書き直すことを推奨した(これを強いたのは[[カール・オルフ]]であった)<ref>'Carl Orff', [http://holocaustmusic.ort.org/politics-and-propaganda/third-reich/orff-carl/ Music and the Holocaust] website</ref>。ナチス統治下では「メンデルスゾーンは音楽の歴史における危険な『事故』として出現したもので、彼が決定的に[[19世紀]]のドイツ音楽を『退廃的』にした張本人である。」とされた<ref>Hansen (2010), cited on web page of [http://www.mlgk.de/veranstaltungen/bloodandspirit.html Martin Luther Memorial Church], Eisenach</ref>。[[フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ|ライプツィヒ音楽院]]で支給されていたドイツ版の[[メンデルスゾーン奨学金]]は、[[1934年]]に中断されている(後の[[1963年]]に再開された)。[[1892年]]、ライプツィヒにメンデルスゾーンに捧げる記念碑が建てられたが、ナチスによって[[1936年]]に撤去された。代わりの像が[[2008年]]に建てられている<ref>[http://www.mendelssohn-preis.de/eng/about/about.html Mendelssohn Prize website] – ''The Mendelssohn Monument''</ref>。 |

|||

[[File:Mendelssohn Statue Thomaskirche.jpg|thumb|150px|alt=coloured photograph of a statue of a robed male figure on a stepped pedestal inscribed 'Felix Mendelssohn Bartholdy', with a seated female figure holding a lyre at its base, situated in an open space | [[2008年]]に再建されたライプツィヒ、[[聖トーマス教会]]近くのメンデルスゾーン記念碑<ref>[http://www.mendelssohn-preis.de/eng/about/about.html Mendelssohn Prize website] – The Mendelssohn Monument (accessed 21 December 2010)</ref>]] |

|||

メンデルスゾーンのイングランドでの評価は、19世紀を通じて高いものだった。[[アルバート (ザクセン=コーブルク=ゴータ公子)|アルバート公]]は、1847年のオラトリオ「[[エリヤ (メンデルスゾーン)|エリヤ]]」の[[リブレット (音楽)|リブレット]]にドイツ語でこう記した。 |

|||

<blockquote>[[バアル#聖書におけるバアル|バアル]]信仰者の間違った芸術に囲まれていても、第2のエリヤのようにその才能と努力をもって真の芸術の真の僕であり続けることが出来た、高貴な芸術家のために{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=200}}。</blockquote> |

|||

1851年に、10代のサラ・シェパード(Sarah Shepperd)の記した「チャールズ・オーチェスター ''Charles Auchester''」なる賛美小説が出版された<ref>[http://www.archive.org/stream/charlesaucheste02shepgoog Readable online] at [http://www.archive.org/ インターネット・アーカイブ]</ref>。この本ではシェヴァリエール・セラファエル(Chevalier Seraphael)としてメンデルスゾーンを描いており、80年近く増刷を重ねていた。1854年に[[水晶宮]]が再建された際には、[[ヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王]]がメンデルスゾーンの彫像を添えるように命じている{{refnest|group= "注"|これは水晶宮で唯一の銅像で、また唯一[[1936年]]に建物が焼け落ちた火災で唯一残されたものである。像は現在ロンドンの{{仮リンク|エルサム・カレッジ|en|Eltham College}}<ref group= "注">訳注:ロンドン南東部、{{仮リンク|モッティンガム|en|Mottingham}}の[[インデペンデント・スクール]]。</ref>に移設されている{{sfn|Eatock|2009|p.120}}。}}。1858年のヴィクトリア女王の娘、[[ヴィクトリア (ドイツ皇后)|ヴィクトリア妃]]と[[ドイツ皇帝]][[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]の結婚式典では、メンデルスゾーンの「[[夏の夜の夢 (メンデルスゾーン)|夏の夜の夢]]」から『[[結婚行進曲]]』が演奏され、これが今日でも結婚式で人気の楽曲となっている{{sfn|Emmett|1996|p.755}}。[[イングランド国教会]]では、メンデルスゾーンの遺した宗教的合唱曲、特に小規模の作品が合唱の伝統の中で人気を保っている。しかし、[[ジョージ・バーナード・ショー|バーナード・ショー]]をはじめとする多くの批評家が、メンデルスゾーンの音楽を[[ヴィクトリア朝]]の文化的孤立と結びつけて批判し始めていた。ショーが特に槍玉にあげていたのは、メンデルスゾーンの「入念にお上品ぶった感じ、因習的な感傷性、そして見下げたオラトリオ屋であること」だった{{sfn|Todd|2003|p=6}}。[[1950年代]]には、[[音楽学者]]の{{仮リンク|ウィルフリッド・メラーズ|en|Wilfrid Mellers}}<ref group= "注">訳注:1914年生まれ、イングランドの音楽批評家、音楽学者、作曲家。</ref>がメンデルスゾーンの「我々の道徳観にある、気付かぬ[[偽善]]的要素を反映した偽者の宗教観」を非難した{{sfn|Mellers|1957|p=31}}。 |

|||

ピアニスト、作曲家の[[フェルッチョ・ブゾーニ]]は正反対の立場から意見を述べている。彼はメンデルスゾーンを「異論を待たぬ偉大さを備えた巨匠」そして「モーツァルトの後継者」とみていた{{refnest|group= "注"|これは、彼がシューベルトを「才能あるアマチュア」、ベートーヴェンを「自らの情熱を表現する技法に欠ける」としていた見方と好対照である。音楽批評家のアンドリュー・ポッター<ref group= "注">訳注:1928年生まれ、南アフリカ出身のイギリスの音楽評論家。([[:en: Andrew Porter (music critic)|Andrew Porter]])</ref>の[[ヴァルター・ギーゼキング]]の録音「無言歌」へのライナーノートによる。Angel 35428}}。ブゾーニをはじめ、[[アントン・ルビンシテイン]]<ref>See Rubinstein's concert programmes in Barenboim (1962), ''passim''</ref>や[[シャルル=ヴァランタン・アルカン]]{{sfn|Smith|2000|pp=97,99}}などのピアニストは皆、普段からメンデルスゾーンの楽曲を自らのリサイタルで取り上げていた。 |

|||

=== 現在の評価 === |

|||

[[File:DPAG 2009 Felix Mendelssohn Bartholdy.jpg|thumb|left|120px|alt=postage stamp showing on a dark background a head-and-shoulders portrait of a dark-haired, narrow faced, middle-aged man looking out at the viewer, weating a high collar and dark coat; text comprises 'Felix Mendelssohn Bartholdy', the dates 1809–1847, a facsimile of Mendelssohn's signature, the figure 65 and the word 'Deutschland' |メンデルスゾーン生誕200周年を記念して発行されたドイツの切手]] |

|||

[[チャールズ・ローゼン]]は[[1995年]]の著書「ロマン派世代 ''The Romantic Generation''」中のメンデルスゾーンの節で、彼を称賛し、また批判もしている。ローゼンは彼についてベートーヴェンを「深く」理解した「天才」で、「西洋音楽の歴史上知られている中で、最大の[[神童]]」と評している。ローゼンは後年のメンデルスゾーンに関して、技と才気は失わなかったものの「大胆さを(中略)放棄した」作曲家としながらも、比較的晩年の作である「[[ヴァイオリン協奏曲 (メンデルスゾーン)|ヴァイオリン協奏曲]]」は「[[古典派音楽|古典的]]な[[協奏曲]]の伝統と[[ロマン派音楽|ロマン派的]]な[[ヴィルトゥオーゾ]]の様式を最もうまく融合させた作品」と呼んでいる。ローゼンは「フーガ ホ短調」(後でOp.35のピアノ曲もからめて)を「傑作」と評しつつも、同じ段落中でメンデルスゾーンが「音楽における宗教的[[キッチュ]]の発明者」と呼んでいる{{sfn|Rosen|1995|pp=569–598}}。 |

|||

こういった意見が、この50年ほどでメンデルスゾーン作品の受容がより微妙な色合いを帯びてきたことを証明している。また、彼の実績を文脈に含む現代の伝記が数多く出版されてきたことにも、それは現れている<ref>e.g. Werner (1963), Mercer-Taylor (2000), Brown (2003), Todd (2003)</ref>。マーサー=テイラー(Mercer-Taylor)は皮肉をこめてこう述べた。「多岐にわたるメンデルスゾーン作品の再評価が可能になったのは、ひとつにはメンデルスゾーンを音楽の基準にする考え方と切り離されることが普通になったからである。」基準というのは彼が「指揮者、ピアニスト、そして学者として」あまりにも多くのことを打ち立てたという見方を指している{{sfn|Mercer-Taylor|2000|p=205}}。 |

|||

約750のメンデルスゾーンの作品は[[1960年代]]までは出版されていなかったが、現在では大半が入手可能となっている<ref>{{Cite web|url=http://www.mendelssohn-stiftung.de/r-list-of-mendelssohns-works.html |title=Mendelssohn Foundation website, 'Catalogue of Mendelssohn's Works |accessdate=2010-1-22}}</ref>。メンデルスゾーンの作品と書簡の学術版全集が現時点([[2010年]]現在)で準備中であるが、完成までには長い年月を要すると予想され、また150巻を超える規模となると思われる<ref>メンデルスゾーン、ライプツィヒ・エディションの[http://www.saw-leipzig.de/forschung/projekte/leipziger-ausgabe-der-werke-von-felix-mendelssohn-bartholdy 公式サイト(ドイツ語)]</ref>。有名な「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」や「[[交響曲第4番 (メンデルスゾーン)|イタリア交響曲]]」なども含めたメンデルスゾーンのあらゆる作品はより深く研究されており、オラトリオ「エリヤ」に隠されたヴィクトリア朝時代の習慣に関する重要な事実も解明されている<ref group= "注">例えば、[[アリゾナ州立大学]]が2009年にメンデルスゾーン生誕200周年を記念して開いた会議[http://jewishstudies.clas.asu.edu/files/mendelssohn_program.pdf 'Viewing Mendelssohn, Viewing Elijah']参照</ref>。激しく、劇的なことの多いメンデルスゾーンの室内楽作品についての認知度も高まっている。現在、メンデルスゾーンの出版された作品はほぼ全てをCDで手にすることができ、彼の作品は演奏会や放送でも頻繁に耳にすることが可能である。批評家のH.L.メンケン<ref group= "注">訳注:[[1880年]]生まれ、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]のジャーナリスト。アメリカ英語に関する著書で有名。([[:en: H. L. Mencken|H. L. Mencken]])</ref>はこう締めくくっている。もし、メンデルスゾーンが本当に真の偉大さに値しないところがあるとすれば、それは「髪の毛1本分くらいだ<ref>quotedin Todd (n.d.), §14</ref>。」 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

'''注釈''' |

|||

<references /> |

|||

{{reflist|group= "注"}} |

|||

'''出典''' |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* Barenboim, Lev Aronovich (1962). ''Anton Grigorevich Rubinstein'' (2 vols.) (in Russian). Leningrad: State Musical Publishing House |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Brown|first=Clive|title=A Portrait of Mendelssohn|location=New Haven and London|year=2003|isbn=978-0-300-09539-5}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Chorley|first=Henry|title=Thirty Years' Musical Recollections|location=New York|year=1972}}(Edited by [[:en: Ernest Newman|Ernest Newman]]). |

|||

*Conway, David, ''"Short, Dark and Jewish-Looking": Felix Mendelssohn in Britain'', in ''The Jewish Year Book 2009'', ed. Stephen Massil, London, 2009. ISBN 978-0-85303-890-0 [http://ucl.academia.edu/DavidConway/Papers/81528/Short_Dark_and_Jewish-Looking_Felix_Mendelssohn_in_Britain downloadable here] |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Conway|first=David|title=Jewry in Music: Entry to the Profession from the Enlightenment to Richard Wagner|location=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|year=2011|edition= |isbn=978-1-107-01538-8}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Devrient|first=Eduard|title=My Recollections of Felix Mendelssohn-Bartholdy|location=London|year=1869|edition= |isbn=}}(Translator: N.MacFarren). |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Devrient|first=Eduard|title=Eduard Devrient: aus seinen Tagebüchern|location=Weimar|year=1964|edition= 2 vols|isbn=}} (in German). |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Eatock|first=Colin|title=Mendelssohn and Victorian England|location=Farnham, Surrey|publisher=Ashgate|year=2009|isbn=978-0-7546-6652-3}} |

|||

* Emmett, William (1996). ''The national and religious song reader''. New York: Haworth Press. ISBN 978-0-7890-0099-6. |

|||

*Articles in [[ニューグローヴ世界音楽大事典]] (subscribers only): |

|||

**{{cite encyclopedia |last = Todd|first = R. Larry| editor = Deane Root | encyclopedia = Grove Music Online | title = Mendelssohn, Felix| url = http://0-www.oxfordmusiconline.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/subscriber/article/grove/music/51795| accessdate =10 December 2010 | edition = | publisher=Oxford University Press | id = }} |

|||

**{{cite encyclopedia |last = Temperley|first = Nicholas| editor = Deane Root | encyclopedia = Grove Music Online | title = Overture | url = http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/20616| accessdate =10 December 2010 | edition = | publisher=Oxford University Press | id = }} |

|||

**{{cite encyclopedia |last = Daverio|first = John| coauthors = Eric Sams | editor = Deane Root | encyclopedia = Grove Music Online | title = Schumann, Robert| url =http://0-www.oxfordmusiconline.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/subscriber/article/grove/music/40704| accessdate =10 December 2010 | edition = | publisher=Oxford University Press | id = }} |

|||

*Hansen, Jōrg and Gerald Vogt, ''"Blut und Geist" : Bach, Mendelssohn und ihre Musik im Dritten Reich'', Eisenach, 2009 |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Hensel|first=Sebastian|title=The Mendelssohn Family|location=London|year=1884|edition=4th revised}} 2 volumes. Edited by Felix's nephew, an important collection of letters and documents about the family. |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Hiller|first=Ferdinand|title=Mendelssohn: Letters and Recollections|location=London|year=1874}} (Translator: M.E.von Glehn). |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Locke|first=Ralph P.|title=Music, Musicians and the Saint-Simonians|location=Chicago and London|year=1986|edition=|isbn=}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mellers|first=Wilfrid|title=Romanticism and the Twentieth Century|location=London|year=1957|edition=|isbn=}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mendelssohn|first=Fanny|title=Songs for Pianoforte 1836–37|publisher=A-R Editions, Inc.|year=1994|edition=|isbn=089579293}}. Edited by Camilla Cai. |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mendelssohn|first=Felix|title=Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles|location=London and Boston|year=1888|isbn=}} Edited by F. Moscheles |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mendelssohn|first=Felix|title=Felix Mendelssohn, A Life in Letters|location=New York|year=1986|isbn=0-88064-060-X}} Edited by R. Elvers, translated by C. Tomlinson. |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mercer-Taylor|first=Peter|title=The Life of Mendelssohn|location=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|year=2000|isbn=0-521-63972-7}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Mercer-Taylor|first=Peter (editor)|title=The Cambridge Companion to Mendelssohn|location=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|year=2004|isbn=0-521-53342-2}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Moscheles|first=Charlotte|title=Life of Moscheles, with selections from his Diaries and Correspondence|location=London|year=1873}} |

|||

*Polko, Elise, ''Reminiscences of Felix Mendelssohn-Bartholdy'', Longmans, Green & Co., London 1869 |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Rosen|first=Charles|title=The Romantic Generation|location=Harvard|year=1995|isbn=0-674-77933-9}} |

|||

*Sanders, L.G.D. ''Jenny Lind, Sullivan and the Mendelssohn Scholarship'', in [[ミュージカル・タイムズ]], vol 97, no.1363 (September 1956) |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Schoeps|first=Julius S.|title=Das Erbe der Mendelssohns|location=Frankfurt|publisher=S.Fischer Verlag|year=2009|edition= |isbn=978-3-10-073606-2}} |

|||

* {{Cite book|ref=harv|last=Smith|first=Ronald|title=Alkan: The man, the music|place=London|publisher=Kahn & Averill|year=2000|isbn=1-871082-73-0}} |

|||

*Sterndale Bennett, R., ''The Death of Mendelssohn'', in 'Music and Letters' vol. 36 no. 4, Oxford, 1955 |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Taruskin|first=Richard|title=The Oxford History of Western Music. 3:Music in the Nineteenth Century|location=Oxford|publisher=Oxford University Press|year=2010|isbn=978-019-538483-3}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Todd|first=R. Larry (editor)|title=Mendelssohn and his World|location=Princeton|year=1991|isbn=0-691-02715-3}} |

|||

*Todd, R. Larry (n.d.), "Mendelssohn, Felix", in [[ニューグローヴ世界音楽大事典]](オンライン版), accessed 12 February 2013 |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Todd|first=R. Larry|title=Mendelssohn – A Life in Music|location=Oxford; New York|publisher=Oxford University Press|year=2003|isbn=0-19-511043-9}} |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Wagner|first=Richard|title=My Life|location=New York|publisher=Da Capo|year=1992|isbn=0-306-80481-6}}(Translated: Andrew Grey) |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Wagner|first=Richard|title=Judaism in Music and Other Essays|location=Lincoln NE and London|publisher=University of Nebraska Press|year=1995|isbn=978-0-8032-9766-1}}(Translated: W. Ashton Ellis) |

|||

*{{cite book|ref=harv|last=Werner|first=Eric|title=Mendelssohn, A New Image of the Composer and his Age|location=New York; London|year=1963}} |

|||

メンデルスゾーンの書簡には、多くの出版版や選集が存在する。 |

|||

メンデルスゾーンの自筆の譜面や書簡は、[[オックスフォード大学]]の[[ボドリアン図書館]]、[[ニューヨーク公共図書館]]、[[ベルリン州立図書館]]などに収められている。彼がモシェレスに宛てた手紙は[[リーズ大学]]のブラザートン図書館([[:en: Brotherton Library|Brotherton Library]])蔵である。 |

|||

== 参考 == |

|||

[[ライプツィヒ]]にあるメンデルスゾーンの家は改修されメンデルスゾーン記念館となっている。 |

|||

一部作品に見られるMWV番号([http://www.saw-leipzig.de/aktuelles/mendelssohn-werkverzeichnis-ankuendigungsflyer-englisch ''Thematic-systematic Catalogue of the Musical Works''])はラルフ・ウェーナー(Ralph Wehner)がまとめたものである。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[ファニー・メンデルスゾーン]] |

|||

* [[メンデルスゾーン家]] |

|||

* [[モーゼス・メンデルスゾーン]] |

|||

* [[メンデルスゾーンの作品一覧]] |

|||

* [[ロベルト・シューマン]] |

|||

* [[改宗ユダヤ人]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{Commonscat|Felix Mendelssohn}} |

{{Commonscat|Felix Mendelssohn}} |

||

{{Wikiquote}} |

|||

* {{IMSLP|id=Mendelssohn%2C_Felix|cname=フェリックス・メンデルスゾーン}} |

|||

*[http://www.saw-leipzig.de/forschung/projekte/leipziger-ausgabe-der-werke-von-felix-mendelssohn-bartholdy フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディの作品 ライプツィヒ・エディション(ドイツ語)]the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig編纂 (in German) |

|||

*[http://www.recmusic.org/lieder/m/mendelssohn.html Emily Ezust編・管理のリートと歌曲の歌詞のページ]メンデルスゾーンのリートの原文が様々な言語で閲覧可能 |

|||

*[http://www.uni-leipzig.de/~musik/web/index.php?main=institut&sub=briefausgabe メンデルスゾーン書簡のライプツィヒ・エディション完全版(ドイツ語)] |

|||

*[http://www.mendelssohn-stiftung.de/ims/ ライプツィヒ、メンデルスゾーン家と財団] |

|||

*{{worldcat id|id=lccn-n79-139515}} |

|||

*[http://themendelssohnproject.org/ メンデルスゾーン・プロジェクト]「フェリックスとファニーの既出版、未出版の作品の完全な記録」を目的としたプロジェクト |

|||

*[http://www.library.yale.edu/musiclib/exhibits/mendelssohn/mendelssohn.htm ロマン派の中のルネサンス人: フェリックス・メンデルスゾーン生誕200周年][[イェール大学]]のアーヴィング・S.ギルモア音楽図書館所蔵の多くのメンデルスゾーンの自筆譜、初期の版が公開されている |

|||

; 楽譜 |

|||

*{{IMSLP|id=Mendelssohn%2C_Felix|cname=フェリックス・メンデルスゾーン}} |

|||

*{{MutopiaComposer|id=Mendelssohn-BartholdyF}} |

|||

*{{ChoralWiki|Felix Mendelssohn}} |

|||

*[[ユリウス・リーツ]]の[http://www.digital-collections.de/index.html?c=autoren_index&l=en&ab=Rietz,%20Julius メンデルスゾーン・エディション] |

|||

{{先代次代|<small>[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]楽長</small>|1835 - 1847|クリスティアン・アウグスト・ポーレンツ|ユリウス・リエッツ}} |

{{先代次代|<small>[[ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団]]楽長</small>|1835 - 1847|クリスティアン・アウグスト・ポーレンツ|ユリウス・リエッツ}} |

||

{{DEFAULTSORT:めんてるすそん ふえりつくす}} |

{{DEFAULTSORT:めんてるすそん ふえりつくす}} |

||

[[Category:ドイツの作曲家]] |

[[Category:ドイツの作曲家]] |

||

[[Category:ユダヤ人の作曲家]] |

[[Category:ユダヤ人の作曲家]] |

||

| 112行目: | 345行目: | ||

[[Category:ユダヤ人の指揮者]] |

[[Category:ユダヤ人の指揮者]] |

||

[[Category:フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒの教員]] |

[[Category:フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒの教員]] |

||

[[Category: |

[[Category:メンデルスゾーン家|ふえりつくす]] |

||

[[Category:ハンブルク出身の人物]] |

[[Category:ハンブルク出身の人物]] |

||

[[Category:1809年生]] |

[[Category:1809年生]] |

||

| 134行目: | 367行目: | ||

[[da:Felix Mendelssohn]] |

[[da:Felix Mendelssohn]] |

||

[[de:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

[[de:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

||

[[diq:Felix Mendelssohn]] |

|||

[[el:Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ]] |

[[el:Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ]] |

||

[[en:Felix Mendelssohn]] |

[[en:Felix Mendelssohn]] |

||

| 158行目: | 390行目: | ||

[[ko:펠릭스 멘델스존]] |

[[ko:펠릭스 멘델스존]] |

||

[[la:Felix Mendelssohn-Bartholdy]] |

[[la:Felix Mendelssohn-Bartholdy]] |

||

[[lij:Felix Mendelssohn]] |

|||

[[lt:Felix Mendelssohn]] |

[[lt:Felix Mendelssohn]] |

||

[[lv:Fēlikss Mendelsons]] |

[[lv:Fēlikss Mendelsons]] |

||

| 178行目: | 411行目: | ||

[[sl:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

[[sl:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

||

[[sr:Феликс Менделсон]] |

[[sr:Феликс Менделсон]] |

||

[[stq:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

|||

[[sv:Felix Mendelssohn]] |

[[sv:Felix Mendelssohn]] |

||

[[sw:Felix Mendelssohn]] |

[[sw:Felix Mendelssohn]] |

||

| 184行目: | 418行目: | ||

[[uk:Фелікс Мендельсон]] |

[[uk:Фелікс Мендельсон]] |

||

[[vi:Felix Mendelssohn]] |

[[vi:Felix Mendelssohn]] |

||

[[war:Felix Mendelssohn]] |

|||

[[yi:פעליקס מענדלסאן]] |

|||

[[zh:费利克斯·门德尔松·巴托尔迪]] |

[[zh:费利克斯·门德尔松·巴托尔迪]] |

||

[[zh-min-nan:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

[[zh-min-nan:Felix Mendelssohn Bartholdy]] |

||

2013年2月23日 (土) 16:21時点における版

| フェリックス・メンデルスゾーン Felix Mendelssohn | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 出生名 |

ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy |

| 生誕 |

1809年2月3日 |

| 出身地 |

|

| 死没 |

1847年11月4日(38歳没) |

| ジャンル | ロマン派音楽 |

| 職業 | 作曲家、指揮者、オルガニスト、ピアニスト |

| 担当楽器 | オルガン、ピアノ |

| 活動期間 | 1826年 - 1847年 |

フェリックス・メンデルスゾーン(ヤコプ・ルートヴィヒ・フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ、Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809年2月3日 ハンブルク - 1847年11月4日 ライプツィヒ)は、ドイツロマン派の作曲家、指揮者。

哲学者モーゼスを祖父、作曲家ファニーを姉として生まれたメンデルスゾーンは、神童として幼少期から優れた音楽の才能を示したことで知られる。彼はバッハの音楽の復興、ライプツィヒ音楽院の設立など、19世紀の音楽界に極めて大きな影響を与えた。また、作曲家としても「ヴァイオリン協奏曲」や「夏の夜の夢」、「フィンガルの洞窟」、「無言歌」など今日でも広く知られる数々の楽曲を生み出している。

ユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家は言われなき迫害を受けることが多く、それはキリスト教への改宗後もほとんど変わらなかった。そのような状況にも関わらずフェリックスの業績・影響力は極めて強く、終生ドイツ音楽界の重鎮として君臨し続けた。死後は再び反ユダヤ主義のあおりを受けて彼の音楽への貢献は過小評価されてきたが、今日では再評価の機運が一層高まりを見せている。

年譜

- 1815年(6歳) 母からピアノを学ぶ。

- 1817年(8歳) 父親がパリに赴任した際に、同行して、マリー・ビゴーのレッスンを受ける。子供の頃から、音楽に限らずフェリックス少年の才能を伸ばそうという親の配慮が常に見られた。この年からベルリンでカール・フリードリヒ・ツェルターに作曲を学ぶ。

- 1821年(12歳) ツェルターの紹介でヴァイマルに住む72歳のゲーテを訪問して2週間ほど滞在。

- 1823年(14歳) 大バッハの「マタイ受難曲」の写筆スコアを母方の祖母よりクリスマス・プレゼントとして贈られる。

- 1825年(16歳) 父と共にパリに行き、パリ音楽院の院長ケルビーニや、フンメル、モシェレス、ロッシーニ、マイヤベーヤの知遇を得る。

- 1826年(17歳) シェイクスピアの戯曲を題材とした『夏の夜の夢』序曲を作曲。

- 1829年(20歳) 3月11日、自らの監督により、「マタイ受難曲」の公開演奏を作曲者の死後初めて行う。会場はベルリン・ジングアカデミーのホールで、メンデルスゾーンはピアノで通奏低音を担当しながら指揮した。この日は、パガニーニのベルリンでの初リサイタルと重なっていたが、会場には入りきれない人が千人も出たと言う。公演は大成功で、更に10日後の3月21日(バッハの誕生日)に第2回の演奏会を行った。作品の素晴らしさを印象づける事を意図した為に大胆な削除も行い、テンポや強弱の変化を駆使している。演奏会場には、ベートーヴェンが第9交響曲を献呈した国王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世や哲学者ヘーゲル、思想家フリードリヒ・シュライアマハー、詩人ハイネ等がいた。

- 1835年(26歳) ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者となる。

- 1841年(32歳) プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に招かれ、ベルリンの宮廷礼拝堂楽長に就任する。

- 1843年(34歳) 自ら奔走して設立資金を集め、ライプツィヒ音楽院を開校し、院長となる。作曲とピアノの教授にはロベルト・シューマンが招聘された。

- 1847年(38歳) 5月訪英の途上、姉ファニーの死の報に接し、悲嘆の余り神経障害を起こす。一時回復したが、11月3日には意識を失い、翌日ライプツィヒにて没した。彼は生前には特に病弱という事も無く、登山等もしていた事、フェリックスの父アブラハムも姉ファニーも似たように若くして突然逝去している事等から、何か遺伝的な要因があったのではないかとする説もある。

- 1850年 ワーグナー著の論文「音楽におけるユダヤ性」で芸術性を否定される。

- 1892年 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス前にメンデルスゾーン記念像が建造される。

- 1933年11月 ナチス・ドイツにより、ユダヤ人作曲家の音楽の公演をすべて禁止する指令が発布される(しかしその後もしばしばメンデルスゾーンの音楽は演奏されており、1935年にはベルリンでヴァイオリン協奏曲ホ短調が録音されている)。

- 1936年末 ライプツィヒ市長カール・ゲルデラーがフィンランド出張中に、ナチスの将校がゲヴァントハウス前のメンデルスゾーンの銅像を引き降ろし、スクラップにするよう命令を下した。ライプツィヒへ戻ったゲルデラーは抗議の後銅像再建を進め、翌年3月ライプツィヒ市長職を辞職。

生涯

幼少期

1821年 カール・ヨーゼフ・ベガス[注 1]作

1809年2月3日、ドイツ北西部に位置する工業都市・ハンブルク[注 2]にて、富裕な銀行家アブラハム・メンデルスゾーンとレア・ザロモンの息子として生まれた。彼が生まれたのと同じ家で、後に「ヴァイオリン協奏曲」の献呈を受け、初演者となるフェルディナンド・ダヴィッドが生を受けている。祖父モーゼス・メンデルスゾーンは、カントにも影響を残した有名なユダヤ人哲学者であった。母のレアはイツィッヒ家[注 3]の出身で、兄弟にはヤコブ・ザロモン[注 4]がいた[1]。フェリックスは4人兄弟の2番目で、姉のファニー(結婚後、ファニー・ヘンゼル)も有名なピアニストであり、女性作曲家の先駆者でもあった。迫害を矢面に受けて気難しくなっていく弟フェリックスの何よりの心の友、良き理解者、良き導き手であった。妹のレベッカは数学者のペーター・グスタフ・ディリクレと結婚した。弟のパウルはビジネスを学び、一家の銀行の子会社である銀行を率いる商才を発揮した。

1811年、一家はアブラハムの銀行がナポレオンの大陸封鎖令を破ろうとしたことに対する報復を恐れてハンブルクを離れ、ベルリンへと移った[2]。両親は4人の子どもたち、ファニー、フェリックス、パウル、レベッカに最高の教育を受けさせたいと強く希望していた。当初、アブラハムはファニーの方がフェリックスよりも音楽的才能に恵まれていると考えていた。しかしながら、当時はアブラハムもフェリックスも、女性が音楽のキャリアを積むことは望ましくないと考えており、ファニーは活動を続けたもののアマチュア止まりとなった。またアブラハムは、フェリックスに関しても音楽の道に進ませることには乗り気でなかったが、息子の音楽に本気で身を捧げるという情熱がはっきりするとそれを認めた[3]。

フェリックスの育った環境は知的なものであった。両親がベルリンにある自宅のサロンに画家、音楽家、科学者などを頻繁に招いていたからである。その中にはヴィルヘルムとアレクサンダー・フォン・フンボルトの兄弟、後にレベッカと結婚するディリクレなどがいた[4]。サラ・ローゼンバーグ(Sarah Rothenburg)はその家庭の様子を「ヨーロッパが彼らの居間にやってくる。」と記している[5]。

バルトルディの名について

元はフェリックスの母方のおじであるヤコプ・ザロモン・バルトルディが、ルイーゼン広場[注 5]にあった同名の土地を相続し、そのまま姓として「バルトルディ」を名乗ったのが始まりとされている[6]。アブラハムはユダヤの伝統に反して、フェリックスに割礼を受けさせないことを決めた[7]。フェリックスの家族は、アブラハムの代でプロテスタントのルーテル派に改宗していたのである。フェリックスらの姉弟は当初宗教色のない教育を施され、1816年にフェリックスが7歳の時にルーテル教会で洗礼を受けた。この時、フェリックスにはさらにヤコプ・ルートヴィヒをいう名前が与えられた。アブラハムとレアが洗礼を受けたのは1822年のことで、この際1812年から使用していた"バルトルディ"を一家の姓として公式に採用することになった[8]。これにはユダヤ教からキリスト教に改宗した事を表す意味合いがあったと言われている。アブラハムは後にフェリックスに宛てた手紙の中で、この決定にはアブラハムの父であるモーゼスの習慣との決別を示す方便であったと説明している。「ユダヤ教の孔子などいないのと同様に、クリスチャンのメンデルスゾーンなどもまた存在し得ないのだ[9]。」フェリックスは、メンデルスゾーン姓を名乗ることをやめさせようとした父の手前その名前を名乗ったが、彼自身は特に必要性を感じておらず、「バルトルディ」を使いたがらなかった。結局、彼はフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディと二重姓を名乗っていた。また、彼はエクトル・ベルリオーズの不敬虔にショックを受ける程、敬虔なキリスト教徒であったが[10]、文化的な背景はユダヤ的な影響を強く受けており、自分自身がユダヤ人という意識を持っていたという。姉のファニーは1829年の手紙でこう述べている。「バルトルディ(中略)これは私たち皆が嫌っている名前です[11]。」

キャリア

音楽教育

彼以前にはモーツァルトがそうであったように、メンデルスゾーンは神童として知られていた。彼は6歳の時に母からピアノの手ほどきを受け始め、7歳になるとパリでマリー・ビゴーに付いて学んだ[12]。一家がベルリンへ移ってからは、メンデルスゾーン家の4人の子どもは皆、クレメンティ門下のルートヴィヒ・ベルガーからピアノの指導を受けた[13]。少なくとも1819年5月には、フェリックスと姉のファニーはベルリンで対位法をカール・フリードリヒ・ツェルターに師事している[14]。これは彼のキャリアに重要な影響を与えた。彼にツェルターを薦めたのはほぼ間違いなく大叔母のザラ・レヴィ(Sarah Levy)である。彼女は大バッハの息子のW.F.バッハの教え子であり、かつC.P.E.バッハのパトロンで、その未亡人には経済的援助を行う関係だった。ザラは生まれつきの優れた鍵盤楽器奏者であり、自身とメンデルスゾーン家が主な後援者で、ツェルターが指導者だった合唱団ベルリン・ジングアカデミーの管弦楽団としばしば共演していた。ザラはバッハ一族の重要な自筆譜を蒐集しており、彼女はそれらをジングアカデミーに贈ったのであった。合唱団を率いていたツェルターもその保守的な音楽の好みから、バッハとその音楽の伝統を称賛し、深く尊敬していた[15]。これらのことがフェリックスの音楽嗜好に大きな影響を与えたことは疑うべくもない。彼の作品にはバロック音楽や初期古典派を研究した跡が窺える。特にフーガやコラールには、彼が音楽的に深い影響を受けた大バッハの名残である明確な調性と対位法の使用が反映されている[16]。

早熟さの現れ

メンデルスゾーンが最初に公開演奏会に出演したのはおそらく9歳の時であり、この際に彼はホルンを伴う二重奏曲で室内楽に参加した[17]。また彼は幼少期から多作な作曲家であった。思春期にあった彼の作品は、しばしばベルリンの知識人らや裕福な両親が組織する私設の管弦楽団によって家庭で演奏されたのである[18]。12歳から14歳にかけて、メンデルスゾーンはそのような演奏会のために12曲の「弦楽のための交響曲」を作曲している。これらの交響曲は1世紀以上も無視され続けてきたが、現在では録音もなされ、演奏の機会もたまにある。最初に出版された作品は13歳で作曲した「ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調 Op.1」である。おそらく父アブラハムがアドルフ・マルティン・シュレジンガー[注 6]の会社に働きかけて、この四重奏曲の出版にこぎつけたものと考えられる。1824年には、15歳でフルオーケストラを用いた「交響曲第1番 ハ短調 Op.11」を作曲した。

メンデルスゾーンが16歳で作曲した「弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20」は、天才がその力量を完全に現した最初の作品として知られる[19]。この「八重奏曲」と共に1826年に書かれたシェイクスピアの「夏の夜の夢」への「序曲」は、彼の初期作品でも最もよく知られているものである。(彼は1842年に劇付随音楽として、有名な「結婚行進曲」を含む「夏の夜の夢 Op.61」も作曲している。)この「序曲」は演奏会用序曲の中でもおそらく最初期の例である[20]。このようにわざと舞台での演劇を伴わずに演奏会形式で演奏され、その中から文学的主題を想起させるという形式の楽曲は、以降のロマン派の時代に人気のジャンルとなっていく。

1824年にメンデルスゾーンは作曲家でピアノのヴィルトゥオーゾであったイグナーツ・モシェレスの指導を受けるが、モシェレスは日記[21]の中で彼に教えることは少ししかなかったと告白している。モシェレスは近しい仲間、生涯にわたる友人となる。1827年にはオペラ「カマチョの結婚 Op.10」の初演が行われたが、メンデルスゾーンの生前には2度と上演されることはなかった。この上演の失敗により、彼は同ジャンルでのこれ以上の作曲のやる気をそがれてしまった[22]。

音楽だけでなく、メンデルスゾーンは美術、文学、語学、哲学も学んでいた。特に西洋古典学に興味を示しており[23]、1825年に家庭教師のヘイセ(Heyse)のためにプビリウス・テレンティウス・アフェルの喜劇「アンドロス島の女 Andria」を翻訳した。これに感銘を受けたヘイセは1826年に「彼の生徒 F****」(アスタリクスは原文ママ "Felix"など)の作品として出版している[24]。この訳本によってメンデルスゾーンはベルリン大学で学ぶことができるようになり、1826年から1829年に同大学でヘーゲルの美学、ガンスの歴史学、リッターの地理学の講義に出席した[25]。

ゲーテとの出会い、バッハの復活

1821年に、ツェルターは同時代の友人で書簡をやり取りする間柄だった文豪ゲーテにメンデルスゾーンを紹介した。この少年にいたく感銘を受けたゲーテは、ツェルターとの会話の中でモーツァルトとの比較を行っているが、これは確認できるものとしては最初期のものであろう。それは次のような内容である。

「音楽の神童(中略)は、もはやそれほど珍しいものではないだろう。しかし、この少年が即興でしていること、初見でする演奏は奇跡という次元を超えている。私はあれほど幼くしてこれだけのことが可能だとは思ったことがなかった。」「あなたはモーツァルトが7歳の時フランクフルトで演奏するのを聴いたのでしょう?」とツェルターが問う。ゲーテは「そうだ。」と答えてこう続けた。「(略)しかし君の生徒が既にやっていることを当時のモーツァルトに聴かせるのだとしたら、それは大人の教養ある話を幼児言葉の子どもに聞かせるようなものだよ[26]。」

メンデルスゾーンはその後何度かゲーテに招かれて会っており、ゲーテの詩の多くに曲をつけている。ゲーテに霊感を受けて作曲された作品には他に序曲「静かな海と楽しい航海 Op.27」とカンタータ「最初のワルプルギスの夜 Op.60」がある。

1829年、ツェルターの後ろ盾と俳優エドゥアルト・デヴリエントの協力を得たメンデルスゾーンは、ベルリンにおいてバッハの「マタイ受難曲」を編曲、自らの指揮により蘇演を果たした。この4年前に彼は祖母のベラ・ザロモンから、この当時はほぼ忘れられていた名曲の草稿の写譜を手に入れており[27]、演奏に際しては、管弦楽と合唱をベルリン・ジングアカデミーが務めることになった。1750年にバッハが没してから初となるこの演奏の成功は、ドイツ中、そしてついにはヨーロッパ中に広がるバッハ作品の復活につながる重要な事件であった[28]。この公演は、バッハのマタイ受難曲が難解であることに加えて、聴衆が興味を示さないという問題があったが、慈善公演として成功させたのである。利益は、貧しい少女のための裁縫学校の設立に使われた。当時「世界で最も偉大なキリスト教音楽をユダヤ人が復興させた」と評された。メンデルスゾーン自身もルーテル派であり、バッハの作品を「この世で最も偉大なキリスト教音楽」と見なしていた[10]。この成功により、メンデルスゾーンの名声は20歳にして広く知れ渡った。またこの時に、彼としては珍しく自らの出自に関して言及している。「それを考えると、キリスト教徒の最も偉大な音楽を世界に蘇らせるには、俳優とユダヤ人の息子が必要だったということになりますね![29][30]」

続く数年間、メンデルスゾーンは広く演奏旅行に出かけた。中には最初の訪問となった1829年のイングランドや、ウィーン、フィレンツェ、ミラノ、ローマ、ナポリなどを含む様々な都市が名を連ね、彼は行く先々で現地の、もしくは訪ねてきた音楽家や画家と出会っている。この数年の旅先で得た着想が「フィンガルの洞窟」、「スコットランド交響曲」、「イタリア交響曲」など、彼の作品の中でも最も有名な曲へと結実するのである[31]。

デュッセルドルフでの活動

1832年にツェルターが死去するとまもなく、メンデルスゾーンはベルリン・ジングアカデミーを引き継ぐことを希望した。しかしながら、1833年1月に行われた投票では、能力では劣るカール・フリードリヒ・ルンゲンハーゲンに敗れることになる。メンデルスゾーンがまだ若かったこと、そして彼が起こしうる改革が懸念材料になったものと考えられる。また、彼のユダヤの出自もいくらかは関係していることが疑われる[32]。この落選の後の数年間にわたり、メンデルスゾーンはイギリスとデュッセルドルフの間で仕事を行っていた。デュッセルドルフでは1833年に音楽監督に就任しており、これは彼が音楽家として給料を得た初めての職だったのである。

その年の春、メンデルスゾーンはデュッセルドルフのライン音楽祭を指揮した。彼はロンドンにおいて自ら発見した自筆譜を元にヘンデルのオラトリオ「エジプトのイスラエル人」の準備を整え、音楽祭の開始にこの曲をおいた。これをきっかけとしてドイツでのヘンデルの再評価が進んだが、これは「マタイ受難曲」蘇演から始まったバッハ再興と類似したものといえる[33]。メンデルスゾーンは劇作家カール・インマーマンと共にこの地方の劇場の水準向上に努め、1833年の暮れにはインマーマン演出によるモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」で初のオペラの指揮台に立つが、チケット代に関して聴衆の反感を買ってしまい気分を害する結果となった[34]。この田舎町デュッセルドルフにおける日々の雑用に彼は不満を募らせていき、1834年には職を辞したのであった。ミュンヘンとライプツィヒから音楽上の要職の提示を受けた彼は、1835年にライプツィヒ行きを決定する。[35]

イギリスでの活動

1829年、メンデルスゾーンは初のイギリス訪問を果たした。かつて彼の指導をしたモシェレスは既にロンドンに居を構えており、やってきた弟子を影響力のある音楽家のサークルに紹介した。夏に訪れたエディンバラで会った人々の中には作曲家のジョン・トムソンがおり、後にメンデルスゾーンは彼に対しエディンバラ大学の音楽科教授になるよう薦めている[36]。1844年の8回目の訪問の際、メンデルスゾーンはロンドンで5回ほどフィルハモーニック協会の演奏会の指揮台にのぼっており、こう記した。

これまでに今シーズンのようなことは(なかった)。夜1時半以前に眠れることなど1度もなく、毎日毎時の予定が3週間前から仕事でいっぱいになっていた。この2ヶ月の間にやり遂げた音楽は、同年の残りで扱った全ての音楽より多かったのである[37]。

その後の訪問ではヴィクトリア女王に謁見する機会を得ており、女王は音楽に通じていた夫のアルバート公と共に彼の音楽を高く称賛している [38][39]。

生涯に計10回のイギリス旅行を行ったメンデルスゾーンのイギリスでの滞在期間は約20ヶ月にのぼり、その地で熱烈な支持者を獲得していた。これは彼にとってイギリスでの音楽生活への深い印象を刻むものであった[40]。彼は作曲、演奏活動に勤しみ、またイギリスの出版社のためにヘンデルのオラトリオやバッハのオルガン作品の初めての決定版を編纂した。彼がスコットランドで得た霊感は、彼の作品の中でも特に有名な2つの曲として実を結んだ。序曲「フィンガルの洞窟」と「スコットランド交響曲」である。またメンデルスゾーンは、1833年に当時17歳だったイギリスの作曲家、ピアニストであるウィリアム・スタンデール・ベネットの演奏を耳にした。彼はベネットを従えて近しく仕事をする仲となり、1836年から1837年のシーズンにはロンドンとライプツィヒで共に働くことになる[41]。メンデルスゾーンのオラトリオ「エリヤ」が初演されたのは1846年8月26日、バーミンガムのバーミンガム音楽祭[注 7]においてであった。この作品ではメンデルスゾーンがイングランドにいた時期に彼の作品に詩を書き、また彼の作品の多くを翻訳したウィリアム・バーソロミューの翻訳した英語の詩を用いている[42]。彼の最後の訪英となった1847年には、フィルハーモニック管弦楽団の演奏でベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第4番」のソリストを務め、また自作の「スコットランド交響曲」の指揮をヴィクトリア女王とアルバート公の御前で披露している[43]。

ライプツィヒとベルリンでの活動

1835年、メンデルスゾーンはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に任命された[44]。これはミュンヘンのオペラハウスでの音楽監督への誘い、またドイツの音楽雑誌「Allgemeine musikalische Zeitung[注 8]」の編集部への勧誘を断っての選択であった[46]。メンデルスゾーンはこの管弦楽団、オペラハウス、聖トーマス教会合唱団、また町の他の合唱組織や音楽学校と連携しながら、ライプツィヒの音楽水準の向上に集中した。彼が演奏会で取り上げたのは自作の他、3つのシリーズとなった「歴史的音楽コンサート」や同時代の作曲家の多くの作品などであった。彼の元には若手の作曲家や作曲家志望の者から、曲を取り上げて欲しいとの依頼が殺到した。そのような中の1人にワーグナーがおり、彼は自分が送った「交響曲 ハ長調」の草稿をメンデルスゾーンが無くすか置き忘れるかしたとして、嫌悪感を抱いたのであった[41]。メンデルスゾーンはシューベルト作品の復興にも携わっている。シューマンは、自ら発見したシューベルトの「交響曲第8番」の自筆譜をメンデルスゾーンの元へ送り届け、メンデルスゾーンはすぐさまこれを初演したのである。日時は1839年3月21日のライプツィヒで、シューベルトの死からは10年以上が経っていた[47]。ただしそれ以前にも、シューベルトの兄弟であるフェルディナントらによって、第4楽章のみが演奏されたとする説もある。