「南極大陸」の版間の差分

m r2.7.2) (ロボットによる 変更: hu:Antarktika |

Babi Hijau (会話 | 投稿記録) 改訂+加筆 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

{{Infobox Continent |

{{Infobox Continent |

||

|image = [[ファイル:Location Antarctica.svg|200px]] |

|image = [[ファイル:Location Antarctica.svg|200px]] |

||

|area = 14,000,000 km<sup>2</sup><ref name="CIAfactbook-People">{{Cite web|title=Antarctica|year=2011|work=The World Factbook|author=United States Central Intelligence Agency|publisher=Government of the United States|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html|language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref> |

|||

|area = 14,000,000 km² |

|||

|population = |

|population = 定住0 ([[大陸#面積と人口|7位]])<br />夏季約5,000-冬季約1,000 |

||

|density = |

|density = |

||

|demonym = |

|demonym = |

||

| 24行目: | 24行目: | ||

}} |

}} |

||

|languages = |

|languages = |

||

|time = |

|time = none <br /> [[UTC-03:00]] <small>([[グレアムランド]])</small> |

||

|internet = [[.aq]] |

|internet = [[.aq]] |

||

|cities = |

|cities = |

||

}} |

}} |

||

'''南極大陸'''(南極大陸、{{Lang-en-short|Antarctica}}、 ({{IPAc-en|audio=en-us-Antarctica.ogg|æ|n|t|ˈ|ɑr|t|ɨ|k|ə}}または{{IPAc-en|æ|n|ˈ|t|ɑː|k|t|ɨ|k|ə}}) {{#tag:ref|元々は{{IPA|/k/}}を発音しなかったが、語源への忠実さに即し"c"が加えられ、やがて{{仮リンク|綴り字発音|en|spelling pronunciation}}が一般化して発音されるようになった<ref>{{Cite book|author=Crystal, David|title=The Fight for English|publisher=オックスフォード大学出版局|year=2006|page=172|isbn=978-0-19-920764-0}}</ref><ref>{{Cite web|author=Harper, Douglas|title=Antarctic|url=http://www.etymonline.com/index.php?term=antarctic&allowed_in_frame=0|work=Online Etymology Dictionary| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>|group="注"}})は、[[地球]]の最も[[南]]にあり、[[南極点]]を含む[[大陸]]。[[南半球]]の[[南極]][[地方]]にあり、[[南氷洋]]に囲まれた[[南極圏]]に位置する。[[面積]]14.0km<sup>2</sup>は5番目に大きな大陸であり、[[オーストラリア]]のほぼ2倍に相当する。約98%は[[氷]]で覆われ、その厚さは平均1.6kmに及ぶ。 |

|||

[[ファイル:Antarctica_6400px_from_Blue_Marble.jpg|thumb|250px|衛星写真]] |

|||

[[ファイル:Mt Herschel, Antarctica, Jan 2006.jpg|thumb|200px|ロス海東岸のハレット岬より望む秋のハーシェル山]] |

|||

'''南極大陸'''(なんきょくたいりく、{{Lang-en-short|Antarctica}})は[[地球]]上で最も南に位置する[[大陸]]である。[[南極]]地域最大の陸地であり、[[南極点]]を含んでいる。 |

|||

南極大陸は、平均[[気温]]が最も低く、[[乾燥]]し、強風に晒され、また平均[[海抜]]も最も高い大陸である<ref>{{Cite web|author=National Satellite, Data, and Information Service|title=National Geophysical Data Center|publisher=アメリカ合衆国政府|url=http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minrelief.html| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。年間[[降水]]量が[[海岸]]部分で200mm、[[内陸]]ではさら少ない[[沙漠]]と考えられる<ref>{{Cite web|author=Joyce, C. Alan|url=http://www.worldalmanac.com/blog/2007/01/the_world_at_a_glance_surprisi.html|title=The World at a Glance: Surprising Facts|work=The World Almanac|date=18 January 2007| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 大陸概要 == |

|||

{{see also|南極の地理}} |

|||

面積は1千4百万平方キロメートルであり、六大陸のうち[[オーストラリア大陸]]に次いで2番目に小さく、地球の全[[陸地]]面積の8.9%を占める。[[南極海]]に囲まれ、[[南極横断山脈]]によって地域的には[[東南極]]と[[西南極]]に分けられる。南極大陸の特徴は平均標高が高いことと、高度分布が他の大陸とは異なることで、平均標高は2,200mと六大陸中で最も高く、2位のアジア大陸の平均標高960mの2倍以上の値である。南極大陸以外は、もっとも低地が多いオーストラリア大陸 (97.8%) はもちろん、高地の比率が高いアジア大陸 (70.7%) であっても7割を超えるが、南極大陸では14.2%に過ぎない。 |

|||

南極大陸の気温は−89 °C (−129 °F) にも達する。この気温では人間が定住することは難しいが、約1000-5000人が年間を通して大陸中に点在する[[研究所]]に滞在している。自然状態では、寒冷な環境に適応可能な生物のみが生存し、多くの[[藻類]]、[[ダニ]]・[[線虫]]や[[ペンギン]]・[[鰭脚類]]・[[節足動物]]などの[[動物]]類、[[バクテリア]]、[[菌類]]、[[植物]]および[[原生生物]]が繁殖している。植生は[[ツンドラ]]である。 |

|||

年間を通じて気候は非常に寒冷であり、全面積の96%が[[氷雪気候]](EF)に区分され、ほぼ[[雪]]と[[氷]]の世界で全土の98%が氷で覆われている。気温が低く水蒸気の供給が少ないため、海岸部分ほとんど降水がなく、大陸の内部は世界で最も大きい[[砂漠]]ともいえる。 |

|||

かつて、「南の地」を意味する[[メガラニカ]] (Terra Australis) という大陸が空想されていた南極域に、公式に大陸が存在する事が確認されたのは1820年に[[ロシア]]の探検家{{仮リンク|ファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼン|en|Fabian Gottlieb von Bellingshausen}}と{{仮リンク|ミハイル・ラザレフ|en|Mikhail Lazarev}}がボストーク号[[:en:Vostok (sloop-of-war)|(en)]]とミールヌイ号[[:en:Mirny (sloop-of-war)|(en)]]で行った遠征に端を発する。しかし、厳しい自然環境や、当時は[[資源]]が見つからなかった事、そして孤立的な地理条件から、19世紀中はほとんど歯牙にかけられなかった。 |

|||

このため、沿岸地域に[[ペンギン]]、[[アザラシ]]、[[蘚類]]、[[地衣類]]、[[藻類]]<!--([[ホッキョクグマ]])-->など、寒さに耐えることのできる僅かな動植物を除き、生物はほとんど棲息せず、歴史上一度も人間が永住したことのない唯一の大陸である。 |

|||

1959年、12ヶ国の批准で始まった[[南極条約]]は、その後加盟国が49にまで増えた。条約は、軍事的活動や鉱物採掘、核爆発や核廃棄物の発生を禁止し、科学的研究の支援と[[生物地理区]]としての保護を定めた。多くの国から派遣された科学者たちが、研究や実験を行っている。 |

|||

1959年に12の国が署名し採択した[[南極条約]]により、南極大陸を含めた南極地域は、各国が[[領有権]]主張は放棄しないものの領土主権行使と請求権が凍結され、どの国にも属さない土地となっている。南極大陸には大量の資源が眠っているが、生態系保護のため採掘は禁止されている。 |

|||

== 語源 == |

|||

大陸の各地に科学観測のための基地が設置され、現在では約4,000人が地球環境や天体観測などを行なっている。日本は[[ドームふじ基地]]において2,503mの[[氷床コア]]を掘り出した。氷床コアは過去に降り積もった雪が固まって氷となったもので、当時の空気を含んでいる。これを研究することで過去の気象状況などを知ることができる。厚さ数千メートルの積雪層の重みにより南極大陸の地盤は徐々に沈下している。 |

|||

大陸の名称として単語「Antarctica」を公式に初めて使ったのは、1890年代のスコットランド人地図学者{{仮リンク|ジョン・ジョージ・バーソロミュー|en|John George Bartholomew}}である<ref>John George Bartholomew and the naming of Antarctica, CAIRT Issue 13, National Library of Scotland, July 2008, ISSN 1477-4186, and also {{Cite web|title=The Bartholomew Archive|url=http://digital.nls.uk/bartholomew/highlights/antarctica.html| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。「Antarctica」は、[[北極]]または[[北]]の反対という意味である<ref>{{Cite book|author=Hince, Bernadette|url=http://books.google.com/?id=lJd8_owUxFEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=antarctica+opposite+of+north+greek|title=The Antarctic Dictionary|publisher=CSIRO Publishing|page=6|isbn=978-0-9577471-1-1|year=2000}}</ref>[[ギリシア語]]の複合語''ἀνταρκτικός'' (''antarktikos'') を女性名詞化した''ἀνταρκτική'' (''antarktiké'') を元に、ローマ字化したものである<ref>{{Citation|author=Liddell, Henry George|coauthors=Scott, Robert|url=http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%239514|contribution=Antarktikos|title=A Greek–English Lexicon|editor=Crane, Gregory R.|series=Perseus Digital Library|publisher=[[タフツ大学]] | language=英語|accessdate=2012-06-14}}.</ref>。 |

|||

日本国籍を有する者が上陸するには、南極条約に付随した環境議定書に基づき、事前に[[南極環境保護法]]に基づく[[環境省]]への届け出を済ませておく必要がある。これは外国政府の許可を得ていても同様である。そのため、南極観光ツアーなど団体旅行の場合、参加者の届け出を旅行社が代行申請する。個人の場合は環境省で申請する。仮に、南極海に接している国を旅行し、現地で旅程変更して南極観光した場合でも、帰国後には環境省からの呼び出しがあり、罰則が科される。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

[[File:AntarcticBedrock.jpg|thumb|left|氷床の下に眠る南極大陸の岩盤地形]] |

|||

[[ファイル:Ohridski-Livingston.jpg|thumb|200px|観測基地]] |

|||

約2億年前、南極大陸は[[超大陸]][[ゴンドワナ大陸|ゴンドワナ]]の一部であった。1億8千万年前頃からゴンドワナは徐々に分裂し<ref name=niprpub>{{Cite web|url= http://www.nipr.ac.jp/~kouhou/pamph/kansoku2011.pdf |fprmat=PDF|title= 南極観測|publisher= [[国立極地研究所]] |accessdate=2012-06-14}}</ref>、南極大陸の現在の形は約2500万年前に形成された。南極大陸は常に寒冷で渇き氷に覆われていた訳ではなく、大陸は現在よりもはるかに[[北]]に位置し、[[熱帯]]または[[温帯]]の気候であった時期が長く、当時は[[森林]]で覆われ<ref name=niprpub />多様な生物が生きていた。 |

|||

[[ファイル:Fieldwork-Melnik.jpg|thumb|200px|野外調査]] |

|||

{{main|南極の歴史}} |

|||

* 1世紀頃 - 北半球の大陸と釣り合いを取るために、南半球に巨大な大陸[[メガラニカ|テラ・オーストラリス]]があると信じられてきた。これは[[オーストラリア]]の語源であるが、オーストラリア大陸が発見された後も、より巨大な大陸があると考えられた。 |

|||

* 1772〜1775年 - [[ジェームズ・クック|J・クック]](英)第2回航海で、インド洋と太平洋においてヨーロッパ人として初めて南極圏に入るが、大陸発見には至らず。到達最南地点:南緯71度10分〈東太平洋〉。 |

|||

* 1800年代初頭 - 三人の探検家が最初に南極大陸に到達した候補として挙げられる。ドイツ人で[[ロシア海軍]]のファビアン・ゴットリーブ・フォン・ベリングスハウゼン、[[イギリス海軍]]のエドワード・ブランスフィールド、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の水兵ナサニエル・パーマー。 |

|||

* 1841年 - [[ジェームズ・クラーク・ロス|J.C.ロス]](英)が南極沿岸を測量し、付近の動植物相を調査。 |

|||

* 1882〜1883年 - 第一回国際極年(12か国参加) |

|||

* 1908年 - [[イギリス]]、西経20~80°の区域を領土宣言 |

|||

* 1911年12月 - [[ロアール・アムンセン|R・アムンゼン]](ノルウェー)[[南極点]]到達 |

|||

* 1912年1月 - [[ロバート・スコット|R・F・スコット]](英)南極点到達するも、帰路全員死亡 |

|||

* 1923年 - [[ニュージーランド]]、領土宣言 |

|||

* 1924年 - [[フランス]]、領土宣言 |

|||

* 1932〜1933年 - 第二回国際極年(44か国参加) |

|||

* 1933年 - [[オーストラリア]]、領土宣言 |

|||

* 1939年 - [[ノルウェー]]、領土宣言 |

|||

* 1940年 - [[チリ]]、領土宣言 |

|||

* 1942年 - [[アルゼンチン]]、領土宣言 |

|||

* 1956〜1957年 - 第一次日本南極地域観測隊、[[昭和基地]]建設 |

|||

* 1957〜1958年 - [[国際地球観測年]]。[[日本]]の初代観測船「[[宗谷 (船)|宗谷]]」接岸できず、第二次隊越冬断念 |

|||

* 1958〜1959年 - 第三次隊、昭和基地再開、「[[タロとジロ]]」生存を確認 |

|||

* 1961年 - 領土権凍結と国際協力・平和利用を定めた[[南極条約]]発効。昭和基地で[[オゾン層]]観測開始 |

|||

* 1967〜1968年 - 第九次隊、昭和基地―南極点間の往復調査に成功 |

|||

** 1968年12月19日 - [[村山雅美]]隊長率いる第九次隊が日本人として初めて[[南極点]]に到達 |

|||

* 1969〜1970年 - 内陸調査の拠点「[[みずほ基地]]」建設。ロケット試射成功し、翌年から[[オーロラ]]・ロケット観測開始 |

|||

* 1973年 - [[国立極地研究所]]創設、中・長期研究計画開始 |

|||

* 1982年 - 第二十三次越冬観測隊員が昭和基地上空で[[オゾンホール]]発見 |

|||

* 1991年 - 環境保護に関する[[南極議定書]]採択 |

|||

* 1995年 - [[ドームふじ基地]]建設、氷床深層掘削計画開始 |

|||

* 2007〜2008年 - 国際極年<ref>[http://www.ipy.org/]</ref> |

|||

* 2009年 - 「[[しらせ (砕氷艦・2代)|しらせ]]」後継船竣工・就航 |

|||

=== 古生代(540–250 百万年前) === |

|||

== 南極大陸の地質学的歴史 == |

|||

[[カンブリア紀]]にゴンドワナは穏やかな気候にあり、現在の西南極に相当する地域は[[北半球]]に位置した。この時期、[[砂岩]]や[[石灰岩]]または[[頁岩]]の堆積が進行した。東南極に相当する地域は[[赤道]]上にあり、熱帯の海には[[無脊椎動物]]や[[三葉虫]]などが繁殖していた。[[デボン紀]]初期(416百万年前)ゴンドワナは南へ移動を始め、当時の陸上植物の化石を分析した結果から、気候は寒冷になっていったことが分かった。[[砂]]や[[シルト]]が堆積し、今日の[[エルスワース山脈]]、{{仮リンク|ホーリック山脈|en|Horlick Mountains}}、{{仮リンク|ペンサコーラ山脈|en|Pensacola Mountains}}の地層を形成した。デボン紀末(360百万年前)には{{仮リンク|氷河時代|en|Glaciation}}が始まり、南極大陸部分は南極点を中心とする位置まで移動し、気温は低下したが、植物は{{仮リンク|南極植物相|en|Antarctic flora}}として生き残っていた。[[ペルム紀]]には湿地帯に繁殖する[[グロッソプテリス]]のような[[シダ植物門]]系の植物が優勢になり、後に南極横断山脈の石炭層を形成した。ペルム紀の終わり頃までは、地球温暖化の影響からゴンドワナは暖かく乾燥した状態が保たれていた<ref name="Stonehouse">{{cite book | editor-last = Stonehouse | editor-first = B. | title = Encyclopedia of Antarctica and the Southern Oceans | year = 2002 | month = June | publisher = John Wiley & Sons | isbn = 0-471-98665-8 }}</ref>。 |

|||

南極大陸は、かつての[[ゴンドワナ大陸]]が分裂してできたものである。[[ジュラ紀]]までは現在の[[アフリカ大陸]]、[[南アメリカ大陸]]、[[インド亜大陸]]、オーストラリア大陸と陸続きだったが、[[白亜紀]]に入るとアフリカ大陸、インド亜大陸が分裂し、さらに5000万年前頃には南アメリカ大陸、オーストラリア大陸が分裂して完全に孤立した大陸となった。それまでは他の大陸に沿って暖流が流れてきていたので、現在とほぼ同じ位置に移動した後も温暖な気候を保っていたが、孤立の結果南極大陸を取り囲むように[[南極環流]]と呼ばれる寒流が生まれ、暖流を遮った。このため急激に寒冷化し3000万年前頃には現在のような氷の大陸となった。[[大陸移動]]によって[[南極圏]]を通過しているためにこの名で呼ばれるが、以前は南極圏外にあったし、将来は南極圏から離れる可能性もある。将来出現するといわれている[[アメイジア大陸]]に合流するかどうかは不明のようである。 |

|||

=== 中生代(250–65百万年前) === |

|||

== 気候 == |

|||

温暖な環境の中、極氷冠は溶けた状態にあり、ゴンドワナ系の大陸では砂漠化が進んでいた。東南極では[[シダ種子類]]が繁殖し、この頃には砂岩や頁岩の堆積が大量に進んだ。後ペルム紀から[[三畳紀]]初期には[[リストロサウルス]]など哺乳類型爬虫類として知られる[[単弓類]]が繁殖した。[[ジュラ紀]](206-146百万年前)には南極半島形成や島々の隆起が始まった。この頃には[[イチョウ]]の木や[[ソテツ類]]が旺盛に繁殖した。西南極では[[球果植物門]]の森が形成されていたが、[[白亜紀]](146-65百万年前)の終わり頃には[[ナンキョクブナ科]]が優勢になりつつあった。[[アンモナイト]]が周辺海域で一般的な生物であった。[[恐竜]]も棲息していたが、3[[属 (分類学)|属]]に止まった。{{仮リンク|ハンソン層|en|Mount Kirkpatrick Formation}}からは、[[クリョロフォサウルス]]と{{仮リンク|南極の竜脚類|en|Glacialisaurus}}<ref name="SmithPol2007">{{cite journal | last = Smith | first = Nathan D. | last2 = Pol | first2 = Diego | year = 2007 | title = Anatomy of a basal sauropodomorph dinosaur from the Early Jurassic Hanson Formation of Antarctica | journal = Acta Palaeontologica Polonica | volume = 52 | issue = 4 | pages = 657–674 | url = http://www.app.pan.pl/archive/published/app52/app52-657.pdf | format = PDF | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>および{{仮リンク|アンタークトペルタ|en|Antarctopelta}}<ref>{{cite web | author=Leslie, Mitch | title = The Strange Lives of Polar Dinosaurs | url = http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/polar-dinosaurs-200712.html| publisher=Smithsonian Magazine| month=December | year=2007 | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>が見つかっている。 |

|||

{{main|南極の気候}} |

|||

南極大陸は地球上で最も寒い場所である。これは北極と違い南極が大陸性の気候であることと標高の高さによる。旧[[ソビエト連邦]]が設営した[[ボストーク基地]]では、[[1983年]][[7月21日]]に、地球上で観測された最低気温である-89.2℃を記録している。これは[[ドライアイス]]の融点よりも11℃低い。前述の通り、気候は年間を通じて非常に寒冷であり、夏でも氷点を超えることはなく、冬には-90℃にまで達する。内陸部では最暖月でも平均気温は-30℃未満、冬は-70℃を下回る。既述したように、水蒸気の供給が少ないために[[降水]]が少ない。そのため、南極点では年間の平均降水量が50mmである<ref name="BAS-weather">{{cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk/met/jds/weather/weather.htm|title=''Weather in the Antarctic''|publisher=British Antarctic Survey.|accessdate=2009-12-02}}</ref>。 |

|||

=== ゴンドワナ大陸の分裂(160-23百万年) === |

|||

また、雪や氷に入射した[[紫外線]]はそのほぼ全てが反射されるため、南極における日光は雪眼や雪焼けといった深刻な問題を引き起こす場合がある。 |

|||

160百万年前に[[アフリカ大陸]]が南極大陸と分離し、白亜紀の初期(125百万年前頃)に[[インド亜大陸]]も離れた。65百万年前頃には、[[オーストラリア大陸]]と分かれていなかった南極大陸は熱帯もしくは亜熱帯気候にあり、[[有袋類]]中心の[[動物相]]を持っていた。約40百万年前、オーストラリアと[[ニューギニア島]]が分離し、南極大陸が独立した。そしてこの頃から最初の氷が形成され始めた。約34百万年前の{{仮リンク|E/O境界|en|Eocene-Oligocene extinction event}}を過ぎる頃、[[二酸化炭素]]の濃度はそれ以前から数百ppm下がった約760ppmになった<ref>{{cite web | url = http://www.physorg.com/news172072921.html | title = New CO2 data helps unlock the secrets of Antarctic formation | publisher = Physorg.com | date = | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。23百万年前後には南アメリカ大陸との陸峡が切れて[[ドレーク海峡]]が開かれ、その結果[[南極環流]]が生じて南極大陸は完全に孤立した。二酸化炭素の減少は環境変化に大きく影響し<ref name="DeContoPollard2003">{{cite journal | last1 = DeConto | first1 = Robert M. | last2 = Pollard | first2 = David | title = Rapid Cenozoic glaciation of Antarctica induced by declining atmospheric CO<sub>2</sub> | journal = Nature | volume = 421 | pages = 245–9 | date = 16 January 2003 | url = http://www.nature.com/nature/journal/v421/n6920/abs/nature01290.html | doi = 10.1038/nature01290 | language=英語|accessdate=2012-06-14| issue = 6920 | pmid = 12529638 }}</ref>、森林に取って替わって氷が大陸に広がり始めた。約15百万年以降、大陸は氷で閉ざされている<ref name="Trewby2002">{{cite book| editor-last = Trewby | editor-first = Mary | year = 2002 | month = September | title = Antarctica: An Encyclopedia from Abbott Ice Shelf to Zooplankton | publisher = Firefly Books | isbn = 1-55297-590-8 }}</ref>。 |

|||

=== 新第三紀(23百万年-5000年前) === |

|||

[[東南極]]は[[西南極]]と比べて標高が高く、気温も低い。気候は南極横断山脈によって分断され、大陸中央部は乾燥している。ただし、降水量は少ないものの気温の低さによって、降雪は氷河として長く残る傾向にある。 |

|||

1986年、[[オハイオ州立大学]]の古生物学者ピーター・ウェブのチームは、南極点から640kmの地点に、300万年前に繁殖していた大規模な温帯森林の痕跡を発見した<ref>{{Cite web|url= http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_v129/ai_4164401/ |title= A forest grows in Antarctica – an extensive forest may have flourished about 3 million years ago |publisher= Science News | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite news|author=O'Hanl, Larry|title=Antarctic Forests Reveal Ancient Trees|date=5 November 2004|url=http://dsc.discovery.com/news/briefs/20041101/leaves.html?ct=6817.32046957226|newspaper=Discovery News| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/geography/rock/fossil-collection.php|title=Frozen in time: Fossils from the Antarctic| language=英語|accessdate=2012-06-14|author=British Antarctic Survey|publisher=Natural Environment Research Council}}</ref>。 |

|||

=== 探検の歴史 === |

|||

大陸周辺部では、広大な氷床に蓄えられた冷気からの強い[[滑降風]]が吹く。それに対して、中央部では比較的風は穏かである。夏の間は、[[地軸]]の傾きにより24時間太陽が沈まない[[白夜]]という現象がおこる。 |

|||

{{Main|南極の歴史}} |

|||

北半球の大陸(ヨーロッパ・アジア・北アフリカ)と地球規模のバランスを取る大陸[[メガラニカ]] (Terra Australis) が南の果てにあるという考えは、[[プトレマイオス]]が「世界の陸塊には[[対称性]]がある」と示した通り、1世紀頃には存在した。この概念は、17世紀末に南アメリカやオーストラリアが発見されてなお、これらの面積が釣り合わなかった事もあり、依然として残っていた。 |

|||

この仮想上の陸地は、[[ジェームズ・クック]]船長率いる[[レゾリューション (帆船)|レゾリューション]]号と[[アドヴェンチャー (帆船)|アドヴェンチャー]]号が1773年1月17日と12月そして1774年12月に[[南氷洋]]の[[南極還流]]を突っ切るまで、ヨーロッパの世界地図に痕跡を残していた<ref>{{Cite web|publisher=The Mariners' Museum|title=Age of Exploration: John Cook|url=http://www.mariner.org/educationalad/ageofex/cook.php| language=英語|accessdate=2012-06-14|archiveurl=http://web.archive.org/web/20060207175624/http://www.mariner.org/educationalad/ageofex/cook.php <!-- Bot retrieved archive -->|archivedate=7 February 2006}}</ref>。1773年1月、クック一行は南極大陸沿岸から約121kmまで近づき、引き返すまで氷の大地を目前にしていた<ref>James Cook, ''The Journals'', edited by Philip Edwards. Penguin Books, 2003, p. 250.</ref>。この時の3隻の船それぞれに乗り組んでいた者たちが、南極大陸の第一発見者となる。様々な機関(例えば[[アメリカ国立科学財団]] <ref>{{Cite web|author=U.S. Antarctic Program External Panel of the National Science Foundation|title=Antarctica—Past and Present|url=http://www.nsf.gov/pubs/1997/antpanel/antpan05.pdf|publisher=Government of the United States| language=英語|accessdate=2012-06-14|format=PDF}}</ref>、[[NASA]]<ref>{{Cite web|url=http://quest.arc.nasa.gov/antarctica/background/NSF/palmer.html|title=Nathaniel Brown Palmer, 1799–1877|author=Guthridge, Guy G|publisher=Government of the United States, National Aeronautics and Space Administration| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>、[[カリフォルニア大学サンディエゴ校]]<ref>{{Cite web|url=http://arcane.ucsd.edu/pstat.html|archiveurl=http://web.archive.org/web/20060210005949/http://arcane.ucsd.edu/pstat.html|archivedate=10 February 2006|title=Palmer Station|publisher=University of the City of San Diego| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>など<ref>{{Cite web|url=http://www.south-pole.com/p0000052.htm|title=An Antarctic Time Line: 1519–1959|work=South-Pole.com| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://ku-prism.org/polarscientist/timeline/antarcticexplorers1800.html|title=Antarctic Explorers Timeline: Early 1800s|publisher=Polar Radar for Ice Sheet Measurements (PRISM)| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>)は、南極大陸上陸は3人の船長が率いた船によって成されたという。1920年に[[エストニア]]出身の{{仮リンク|ロシア帝国海軍|en|Imperial Russian Navy}}船長のファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンと、[[アイルランド]]出身の[[イギリス海軍]]船長{{仮リンク|エドワード・ブランスフィールド|en|Edward Bransfield}}、そして[[アメリカ合衆国]][[コネチカット州]]の{{仮リンク|アザラシ猟|en|Seal hunting}}師{{仮リンク|ナサニエル・パーマー|en|Nathaniel Palmer}}である。ベリングスハウゼンは1820年1月27日に南極大陸を視認し、その3日後にブランスフィールドが上陸を果たした。パーマーの上陸は同年11月である。ボストーク号とミールヌイ号に乗るベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフの遠征では、南極大陸沿岸から32km以内まで到達し、そこで彼らは氷に閉ざされた地を目にした。記録された最初の上陸は、1821年2月7日にアメリカ人アザラシ猟師{{仮リンク|ジョン・デイビス (アザラシ猟師)|en|John Davis (sealer)}}と言われる<ref>{{Cite web|url=http://data.aad.gov.au/aadc/events/display_event.cfm?event_id=32|title=The first landing on the mainland of Antarctica |publisher=Australian Antarctic Data Centre| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

寒冷な気候と、緯度の高さによる白夜、[[極夜]]によって、他の地域と比べ人間の生活には殆ど適していない地域である。また、太陽風による[[オーロラ]]という現象も観察される。 |

|||

1840年1月22日、[[バレニー諸島]]西岸を発見した2日後、3年前から[[ジュール・デュモン・デュルヴィル]]の冒険に同行していたメンバーらが、[[アデリーランド]]の{{仮リンク|ジオデシー岬|en|Cape Geodesie}}沖約4kmにある{{仮リンク|デュムラン諸島|en|Dumoulin Islands}}内の最も標高が高い小島に上陸した<ref>{{Cite web|url= http://www.ats.aq/documents/ATCM29/wp/ATCM29_wp019_f.doc |title= Proposition de classement du rocher du débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques |publisher= Antarctic Treaty Consultative meeting 2006, note 4 | language=フランス語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。ここで彼らは[[鉱物]]や藻類および動物のサンプルを得た<ref>{{Cite web|url= http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97685c.image.f2.langFR |title= Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes "l'Astrolabe" et "la Zélée |publisher=exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau''}, Paris, Gide publisher, 1842-1846, tome 8, p. 149-152, site of Gallica, BNF | language=フランス語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 人口 == |

|||

南極には定住者が居ない。かつて、領有権を主張するいくつかの国が住民を送りこんだこともあったが、それらは失敗に終わっている。ただし、いくつかの国が科学的な調査のために観測基地を置いている([[南極観測基地の一覧]]を参照)。南極観測基地は比較的緯度が低い南極半島に集中している。これらの基地で南極観測に従事する人口は、冬に1000人から夏に5000人程度であると見られている。 |

|||

1839年12月には、[[アメリカ海軍]]が実施した1838-42年の{{仮リンク|アメリカ合衆国学術探検調査|en|United States Exploring Expedition}}の調査("Ex. Ex.",または"the Wilkes Expedition"とも呼ばれる)がオーストラリアのシドニーから出発し、南氷洋を渡って翌年1月25日には[[バレニー諸島]]西岸を発見した。当時、この場所は{{仮リンク|ウィルクスランド|en|Wilkes Land}}と命名された。 |

|||

== 南極大陸の動物 == |

|||

[[ファイル:Hannah-Point.jpg|thumb|200px|ペンギンの群れ]] |

|||

南極大陸の動物としては、沿岸部に[[ペンギン]]や[[アザラシ]]が生息している。 |

|||

* [[エンペラーペンギン]]([[コウテイペンギン]]) |

|||

* [[アデリーペンギン]] |

|||

* [[ヒゲペンギン]] |

|||

* [[ジェンツーペンギン]] |

|||

* [[マカロニペンギン]] |

|||

[[File:TheSouthernParty.jpg|thumb|left|ニムロデ探査の南極点調査隊。左からSouth Pole Party (left to right): {{仮リンク|フランク・ワイルド|en|Frank Wild}}、[[アーネスト・シャクルトン]]、{{仮リンク|エリック・マーシャル|en|Eric Marshall}}、{{仮リンク|ジェームソン・アダムス|en|Jameson Adams}}]] |

|||

<!-- *[http://www.mfa.government.bg/uploads/imgs/Livingston/livingston.jpg L.L. Ivanov et al, Topographic map of Livingston Island and Greenwich Island] |

|||

探検家[[ジェイムズ・クラーク・ロス]]は、1841年に現在[[ロス海]]と呼ばれる海域を通過し、[[ロス島]]を発見した。これらには彼の姓が冠された。彼が淵に沿って航行した巨大な氷の壁は[[ロス棚氷]]と呼ばれる。[[エレバス山]]と{{仮リンク|テラー山|en|Mount Terror (Antarctica)}}は、それぞれ彼の一行が乗っていた2隻の船({{仮リンク|エレバス (1826年)|en|HMS Erebus (1826)}}と{{仮リンク|テラー (1813年)|en|HMS Terror (1813)}})に由来する<ref>{{Cite web|url=http://www.south-pole.com/p0000081.htm|title=James Clark Ross |work=South-Pole.com|language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。1853年1月26日には[[マーケイター・クーパー]]が[[東南極]]に到達した<ref>{{Cite web|url=http://www.antarctic-circle.org/firsts.htm|title=Antarctic Circle – Antarctic First|date=9 February 2005| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

* [http://apc.mfa.government.bg/ Antarctic Place-names Commission of Bulgaria]--> |

|||

== 領有権主張 == |

|||

[[アーネスト・シャクルトン]]が率いた1907年の{{仮リンク|ニムロデ探査|en|Nimrod Expedition}}において、{{仮リンク|エドワース・デイヴィッド|en|Edgeworth David}}の隊は初めてエレバス山を登頂し、[[南磁極]]に到達した。[[ダグラス・モーソン]]は危険な帰路から生還し、その後も1931年に引退するまで様々な探検を続けた<ref>{{Cite web|url=http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/history/people-of-antarctic-history/tannatt-edgeworth-david|title=Tannatt William Edgeworth David|publisher=Australian Antarctic Division| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。シャクルトン自身も他のメンバー3人を従え、1908年12月に数々の未踏の地を探検し、1909年2月にはロス棚氷を横断、{{仮リンク|バードモア氷河|en|Beardmore Glacier}}を渡って南極横断山脈を越え、そして南極高原に到達した。ノルウェー人探検家[[ロアール・アムンセン]]の隊が[[フラム号]]を出発し[[クジラ湾]]から{{仮リンク|アクセルハイベルグ氷河|en|Axel Heiberg Glacier}}を遡上するルートで南極点を目指し、1911年12月14日に彼らは到達を成し遂げた<ref>{{Cite web|url=http://www.south-pole.com/p0000101.htm|title=Roald Amundsen|publisher=South-Pole.com| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。{{仮リンク|テラ・ノヴァ号探検隊|en|Terra Nova Expedition}}の[[ロバート・スコット]]一行が南極点に到達したのは、彼らに遅れる事1ヶ月だった。 |

|||

{{main|南極における領有権主張の一覧}} |

|||

{| class="wikitable" style="text-align: center;font-size:small" |

|||

1930年代から40年代にかけて、[[リチャード・バード]]は[[飛行機]]による南極飛行を数度行った。彼は、南極大陸の通行手段を確立し、大規模な地質学的および生物学的調査を実施したことで知られる<ref>{{Cite web|url=http://www.70south.com/information/antarctic-history/explorers/richardbyrd|title=Richard Byrd|work=70South.com| archiveurl=http://web.archive.org/web/20071011225212/http://www.70south.com/information/antarctic-history/explorers/richardbyrd|archivedate=11 October 2007 | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。しかし、1956年10月31日に{{仮リンク|ジョージ・J・ドゥフェク|en|George J. Dufek}}率いるアメリカ海軍のグループが航空機で南極点に降り立つまで、訪れる者はいない空白期間があった<ref>{{Cite web|url=http://www.history.navy.mil/wars/datesoct.htm|title=Dates in American Naval History: October|work=Naval History and Heritage Command|publisher=United States Navy| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

単独で南極大陸に到達した初めての人物はニュージーランド人の{{仮リンク|デヴィッド・ヘンリー・ルイス|en|David Henry Lewis}}であり、彼は「アイス・バード」と名づけた10mサイズの鉄製[[スループ]]でこれを成し遂げた<ref>{{Cite web|url=http://www.smh.com.au/articles/2002/11/15/1037080913844.html|title=The sailor who set out to see it all |publisher=smh.com | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 地理 == |

|||

{{Main|南極の地理}} |

|||

{{See also|南極周辺の島の一覧}} |

|||

[[File:Antarctica.svg|thumb|300px|南極大陸の地図。]] |

|||

南極大陸は、中心に南極点を持つ非対称の形状をした、南極圏の南側に位置する最南の大陸である。周囲を[[南氷洋]]が取り囲んでいるが、これは視点を変えれば[[太平洋]]・[[大西洋]]・[[インド洋]]の南端、もしくは[[世界の大洋|世界大洋]]の南端が取り囲んでいるとも解釈できる。面積1400万km<sup>2</sup><ref name="CIAfactbook-People"/>は大陸としては5番目に当り、ヨーロッパ大陸の1.3倍に相当する。海岸線17,968km<ref name="CIAfactbook-People"/>は、以下の表で示される通り、ほとんどが氷で閉ざされている。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|+ 南極大陸海岸線の種類<ref>{{cite book |editor=Drewry, D. J. |year=1983 |title=Antarctica: Glaciological and Geophysical Folio |publisher=Scott Polar Research Institute, University of Cambridge |ISBN= 0-901021-04-0}}</ref> |

|||

|- |

|- |

||

! 種類 |

|||

!領有主張 |

|||

! 比率 |

|||

!国 |

|||

!範囲 |

|||

|- |

|- |

||

| [[棚氷]](浮遊した氷の縁) |

|||

| 1908 |

|||

| align = right | 44% |

|||

| {{UK}} |

|||

| 西経80°- 20°<br />[[イギリス領南極地域]]<br />(イギリス海外領) |

|||

|- |

|- |

||

| 氷壁(陸地にある氷の部分) |

|||

| 1923 |

|||

| align = right | 38% |

|||

| {{NZL}} |

|||

| 東経160°- 西経150°<br />[[ロス海属領]] |

|||

|- |

|- |

||

| 氷河流/溢流氷河(氷河の先端) |

|||

| 1924 |

|||

| align = right | 13% |

|||

| {{FRA}} |

|||

| 東経136°11' - 142°2'<br />[[アデリーランド]]<br />([[フランス領南方・南極地域]]の一部) |

|||

|- |

|- |

||

| |

| 岩石 |

||

| align = right | 5% |

|||

| {{NOR}} |

|||

|- align = right |

|||

| [[ピョートル1世島]]<br />(南緯68°50'西経90°35') |

|||

| 合計 |

|||

| 100% |

|||

|} |

|||

南極大陸は、ロス海と[[ウェッデル海]]岸を繋いだ[[南極横断山脈]]で二分される。ウェッデル海西側とロス海東側に挟まれた地域は[[西南極]] (West Antarctica) と呼ばれ、残りの地域は[[東南極]] (East Antarctica) と呼ばれる。この東西の呼び分けは、それぞれが[[グリニッジ子午線]]に対しておおよそ西と東にある事を理由とする便宜上のものである<ref>{{Cite web|url=http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2000cd-rom/pdf/ab/ab-p012.pdf|format=|title=東南極大陸におけるレイリー波位相速度と地殻・上部マントルの構造|author=小林励司|publisher=日本地球惑星科学連合|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

[[File:Antarctica surface.jpg|thumb|left|海抜で色分けされた南極大陸。]] |

|||

南極大陸地表の約98%は、平均厚みが1.6km以上に達する[[氷床]]である[[南極氷床]]で覆われている。地球上の氷の90%が南極大陸に集中しており、その結果[[淡水]]の70%が存在している事になる。もし、全ての氷が溶けると、海水面は約60m上昇する<ref name="howstuffworks">{{cite web | url = http://science.howstuffworks.com/question473.htm | title = How Stuff Works: polar ice caps | publisher = howstuffworks.com | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。内陸の[[降水]]量は年間20mm以下と非常に少ない。{{仮リンク|ブルー・アイス|en|Blue ice (glacial)}}と呼ばれる特徴的な地域は、少ない降水よりも[[昇華 (化学)|昇華]]によって失われる水の量が多い場所である<ref>{{Cite web|url= http://www2.umaine.edu/climatechange/Research/projects/blueice.html |title=Glaciology of Blue Ice Areas In Antarctica |publisher=Climate Change Institute | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

西南極は[[西南極氷床]]で覆われている。この氷床はわずかながらも崩壊する可能性が指摘され、注目を集めている<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/topics/gaibuhyouka/chapter1-1.html|title=南極地域観測事業外部評価書 第1章 学術研究活動に関する評価 1.地球環境、地球システムの研究領域|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。もし崩壊すれば数世紀単位で起こる緩やかなものながら、何メートルかの[[海面上昇]]に繋がると考えられる。氷床の10%に相当するいくつかの南極{{仮リンク|氷河流|en|ice stream}}は、南極棚氷のひとつに流れ注いでいる。 |

|||

東南極は南極横断山脈から見てインド洋側にあり、中には[[コーツランド]]、[[ドローニング・モード・ランド]]、{{仮リンク|マック・ロバートソン・ランド|en|Mac. Robertson Land}}、{{仮リンク|エンダービーランド|en|Enderby Land}}、{{仮リンク|ウィルクスランド|en|Wilkes Land}}、[[ヴィクトリアランド]]が広がる。ほとんどの領域は[[東半球]]にある。そして、広い面積を[[東南極氷床]]で覆われている。 |

|||

[[File:Mt erebus.jpg|thumb|ロス島の活火山、エレバス山。]] |

|||

南極最高位は[[エルスワース山脈]]にある海抜4,892mの[[ヴィンソン・マシフ]]である。他にも多くの山々が大陸や周辺諸島あり、ロス島のエレバス山は世界最南にある[[活火山]]である。よく知られる活火山には、1970年に大噴火を起こし、その後も小規模な噴火や溶岩流が確認された[[デセプション島]]がある。[[休火山]]の中にも再噴火の可能性は否定できない<ref>{{Cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk//about_antarctica/geography/rock/volcanoes.php|title=Volcanoes|author=British Antarctic Survey|publisher=Natural Environment Research Council|| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。2004年、[[南極半島]]で海底火山がアメリカとカナダの研究チームにより確認された。最近の研究でも、この未命名の火山が活動している可能性を示す証拠が見つかった<ref>{{cite web | url = http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100385 | title = Scientists Discover Undersea Volcano Off Antarctica | publisher = United States National Science Foundation | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

南極大陸には70を超える湖が大陸氷床の下に存在する。[[ボストーク湖]]は、1996年にロシアの[[ボストーク基地]]直下に発見された最大の[[氷底湖]]である。これは50-100万年前に氷によって封鎖されたものと考えられたが、最近の調査では他の湖へ大きな水の流れがある事が判明した<ref name="Briggs2006">{{cite news | last = Briggs | first = Helen | date = 19 April 2006 | url = http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4908292.stm | title = Secret rivers found in Antarctic | publisher = BBC News | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 気候 == |

|||

{{Main|南極の気候}} |

|||

南極大陸は[[地球]]上で最も寒い場所である。1893年7月21日には、ボストーク基地で{{convert|−89.2|C|F|1|abbr=on}}という最低気温が記録された<ref name=Naga>{{cite web | url = http://home.hiroshima-u.ac.jp/hubol/members/naganuma/kagaku04_vostok.pdf|format=PDF | title =南極科学の新時代|author=長沼毅、伊村智| publisher =[[広島大学]]海洋生態系評価論研究室| accessdate =2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://ecolocalizer.com/2008/12/14/the-coldest-inhabited-places-on-earth/|title=The Coldest Inhabited Places on Earth|work=Eco Localizer|date=14 December 2008|author=Hudson, Gavin| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。この温度は、[[ドライアイス]]の[[昇華点]]よりも11°C (20°F)低い。南極大陸は降水量が非常に少ない、凍りついた沙漠と言える。南極点における年間降水量は平均10cm未満であり、気温は冬になると内陸で{{convert|−80|C|F|0|abbr=on}}から{{convert|−90|C|F|0|abbr=on}}の間にまで下がる。最も気温が上がる暖かい夏の海岸線でも、{{convert|5|C|F|0|abbr=on}}から{{convert|15|C|F|0|abbr=on}}程度にしかならない。真っ白な雪に覆われた大地は、降り注ぐ[[紫外線]]のほとんどを反射し、しばしば日焼けが健康問題にもなる<ref name="BAS-weather">{{Cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk/met/jds/weather/weather.htm|title=Weather in the Antarctic|author=British Antarctic Survey|publisher=Natural Environment Research Council| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

[[File:AntarcticaDomeCSnow.jpg|thumb|left|{{仮リンク|コンコルディア基地|en|Concordia Station}}がある{{仮リンク|ドームC|en|Dome C}}の雪原。大陸のほとんどにこの風景が広がる。]] |

|||

海抜がおしなべて高いため、東南極は西南極よりも寒い。中心部の冷たく乾いた環境ゆえに、[[前線 (気象)|気象前線]]が大陸にかかることは稀である。降水の少なさに関わらず、大陸中心部は氷が非常に長い期間溶けずに存在する。 |

|||

大陸沿岸部は{{仮リンク|南極台地|en|polar plateau}}が吹き降ろす強い[[滑降風]]に晒され、時に嵐にもなる。それに対し内陸部の風は特に強いものではない。夏の晴天時には、一日中太陽が沈まないため、南極点においても[[太陽光]]の照射量が赤道のそれを上回る<ref name="CIAfactbook-People" /> |

|||

南極が北極よりも寒い理由は2つある。1つはその標高にあり、海抜3km以上の比率が高い南極大陸はその分寒冷になる。2つ目は北極点の領域に広がる北極海があり、この大洋が大浮氷群を通って熱を伝えるために陸地である南極陸地表面のような極端な状態になる事を防いでいる。高緯度にある事から太陽が昇ったままであったり逆に沈んだままである状態が発生し、これが人間が通常住むようなところとはかけ離れた気候を作り出している<ref name="BAS-weather" />。 |

|||

南極点近郊の夜空で見られる南極光とも呼ばれる[[オーロラ]]は、[[太陽風]]のプラズマが地球を通過する事で発生する輝きである。他の珍しい現象には、太陽光の異常屈折がもたらす[[グリーンフラッシュ]]や<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_07_1.html|title=南極の自然 グリーンフラッシュ|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>、[[細氷]](ダイヤモンドダスト)という地表面近くで生じる細かな氷の雲があり、それに伴うサンピラーが現れる事もある<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_07_2.html|title=南極の自然 サンピラー|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。これは通常、ほぼ晴天時に発生するため、天気雨の一種と受け取られる。[[幻日]]は、太陽の脇に見られる輝きであり、大気中で起こる{{仮リンク|光学現象|en|optical phenomenon}}の一種である<ref name="BAS-weather" />。 |

|||

== 人口 == |

|||

{{See also|南極観測基地の一覧}} |

|||

[[File:AmundsenScottSuedpolStation.jpg|thumb|[[アムンゼン・スコット基地]]のセレモニアル・ポール]] |

|||

南極大陸には永住している者はいない。しかし多くの国が恒常的な研究所(基地)を大陸中に設置している。そこではたくさんの人々が科学的研究関連の業務に従事し、周辺諸島を加えると冬には約1000人、夏には約5000人程が常駐している。多くの基地には1年を通じて滞在し越冬する者がいる。ロシアの[[ベリングスハウゼン基地]]には、2004年に[[正教会]]系の[[至聖三者聖堂 (南極)|至聖三者聖堂]]が置かれ、年度交替で1-2人の聖職者が常駐している<ref>{{Cite web|url=http://www.spc.rs/eng/flock_antarcticas_orthodox_temple_celebrates_holy_trinity_day|title=Flock of Antarctica's Orthodox temple celebrates Holy Trinity Day|publisher=Serbian Orthodox Church|date=24 May 2004| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=&id=22495|title=Владимир Петраков: 'Антарктика – это особая атмосфера, где живут очень интересные люди'| language=ロシア語|accessdate=2012-06-14}} (Vladimir Petrakov: "Antarctic is a special world, full of very interesting people"). Interview with Father Vladimir Petrakov, a priest who twice spent a year at the station.</ref>。 |

|||

南極大陸の周囲を含む[[南極収束線]]内で初めて半恒常的に居住した人々は、1786年から1年以上の期間を[[サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島#地理|サウスジョージア島]]で過ごしたアザラシ猟師のイギリス人やアメリカ人であった。1966年までの[[捕鯨]]が行われていた時代、この島には夏に1000人以上、最盛期には2000人以上が住み、冬にも200人程度が残っていた。この頃に住んだ人々はノルウェー人だったが、イギリス人の比率も増えつつあった。定住地は、[[グリトビケン]]、{{仮リンク|リース港|en|Leith Harbour}}、{{仮リンク|キング・エドワード岬|en|King Edward Point}}、{{仮リンク|ストロムネス|en|Stromness (South Georgia)}}、{{仮リンク|フースヴィーク|en|Husvik}}、{{仮リンク|プリンスオーラブ港|en|Prince Olav Harbour}}、{{仮リンク|オーシャン港|en|Ocean Harbour}}などがあった。捕鯨基地の長官や上級役人たちはしばしば家族とともにこれらの地に住んだ。彼らの中にはグリトビケンの設立者であり、1910年には家族とともにイギリスの市民権を得た捕鯨者で冒険家の{{仮リンク|カール・アントン・ラーセン|en|Carl Anton Larsen}}がいた。 |

|||

南極収束線の内側で誕生した初の人物は、1913年10月8日にグリトビケンで生まれたノルウェー国籍の女性{{仮リンク|ソルヴェイグ・ヤコブセン|en|Solveig Gunbjørg Jacobsen}}である<ref>{{Cite book|author=Headland, Robert K.|title=The Island of South Georgia|publisher=Cambridge University Press|year=1984|isbn=978-0-521-25274-4|oclc=473919719|pages=12, 130}}</ref>。[[南緯60度線]](南極条約によって定められた大陸境界)の内側では、1978年に南極半島先端のエスペランサ基地で<ref>{{Cite journal|title=[title missing]|journal=Explorer's Gazette|url=http://www.oaea.net/Volume9,Issue1.pdf|volume=9|issue=1|author=Old Antarctic Explorers Association}}</ref>誕生したアルゼンチン人の[[エミリオ・パルマ]]になる<ref>[[:s:Antarctic Treaty|Antarctic Treaty]], Art. VI ("Area covered by Treaty"): "The provisions of the present Treaty shall apply to the area south of 60° South latitude."</ref>。大陸本土では、1984年に家族で居住する設備を備えていた[[エドゥアルド・フレイ・モンタルバ基地]]で生まれたJuan Pablo Camachoである<ref>{{Cite web|url=http://antarcticsun.usap.gov/oldissues2002-2003/answer.html|archiveurl=http://web.archive.org/web/20060211123941/http://antarcticsun.usap.gov/oldissues2002-2003/answer.html|archivedate=11 February 2006|title=Questions to the Sun for the 2002-03 season|work=The Antarctic Sun| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 生物 == |

|||

{{See also|南極区}} |

|||

[[File:Emperor penguin.jpg|thumb|left|upright|ロス海の[[コウテイペンギン]]。]] |

|||

南極大陸に生きる陸生[[脊椎動物]]は非常に少ない<ref>{{Cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/wildlife/land_animals/index.php|title=Land Animals of Antarctica|author=British Antarctic Survey|publisher=Natural Environment Research Council| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。無脊椎動物では、{{仮リンク|南極ササラダニ|en|Alaskozetes antarcticus}}<ref>{{Cite web|url=http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=741099|title= Alaskozetes antarcticus |publisher=ITIS | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>など5種類の[[ダニ]]<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_05_9.html|title=南極の自然 陸の上|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>、[[ハジラミ]]、[[線形動物]]、[[緩歩動物]]、[[輪形動物]]、[[オキアミ]]、[[トビムシ目]]などがいる。体長6mmにもならない飛べない{{仮リンク|小虫|en|midge (insect)}}の{{仮リンク|ベルジカ・アンタラクティカ|en|Belgica antarctica}}は、南極大陸に広く分布する固有種である<ref>{{Cite web|title=Antarctic Bestiary – Terrestrial Animals|url=http://www.units.muohio.edu/cryolab/education/antarcticbestiary_terrestrial.htm#Belgica|publisher=Laboratory for Ecophysiological Cryobiology, Miami University| language=英語|accessdate=2012-06-14|author=Sandro, Luke|coauthors=Constible, Juanita}}</ref>。[[ユキドリ]]は、南極大陸でもっぱら繁殖活動を行う3種の鳥のひとつである<ref>{{Cite web|url=http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3876&m=1|title=Snow Petrel Pagodroma nivea|publisher=BirdLife International| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

植物プランクトンを餌とする海洋生物は多様に存在する。南極には、[[ペンギン]]、[[シロナガスクジラ]]、[[シャチ]]、[[ダイオウホウズキイカ]]、[[オットセイ]]、[[アザラシ]]などが棲息している。亜南極域を含めると、ペンギンは[[コウテイペンギン]]・[[アデリーペンギン]]・[[キングペンギン]](オオサマペンギン)・[[アゴヒゲペンギン]]など8種類が棲息している<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_05_1.html|title=南極の自然 ペンギン|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

18-19世紀にはアメリカやイギリスの狩猟者によって、{{仮リンク|南極オットセイ|en|Antarctic fur seal}}が乱獲された。イギリスのアザラシ狩猟者でありウェッデル海へ遠征した{{仮リンク|ジェームズ・ウェッデル|en|James Weddell}}から名を取った{{仮リンク|ウェッデルアザラシ|en|Weddell Seal}}を始め、南極には[[ヒョウアザラシ]]、[[カニクイアザラシ]]、[[ロスアザラシ]]、[[ミナミゾウアザラシ]]の5種類がいる<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_05_5.html|title=南極の自然 アザラシ|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。大規模な群れをつくる[[ナンキョクオキアミ]]は、南氷洋における[[生態系]]の[[キーストーン種]]であり、アザラシ、イカ、[[ノトテニア亜目]]、ペンギン、[[アホウドリ科]]など鳥類にとって重要な餌となる<ref>{{Cite web|url=http://www.knet.co.za/antarctica/fauna_and_flora.htm|title=Creatures of Antarctica|accessdate=6 February 2006|archiveurl=http://web.archive.org/web/20050214015049/http://www.knet.co.za/antarctica/fauna_and_flora.htm|archivedate=14 February 2005 language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

500人規模の研究者が投入された海洋生物に対する調査が{{仮リンク|国際極年|en|International Polar Year}}に行われ、結果が2010年に纏められた。この研究は{{仮リンク|海洋生物センサス|en|Census of Marine Life}}(CoML)の一環であり、有意義な報告を含んでいた。12000kmの隔たりを持つ南北両極には250種以上の生物が存在する。クジラや鳥など、大型の生物は周遊を行う。驚くべき事には、蠕虫や[[ナマコ]]また遊泳するカタツムリなどが両極海洋部で発見された。このような分布状況が生じた要因は複数考えられる。両極と赤道域を繋いで流れる海洋深層水は温度変化がさほど激しく無く、差異は5°Cを上回らない。この[[熱塩循環]]が卵や幼虫を運んだという考えもある<ref>{{Cite news|last=Kinver|first=Mark|date=15 February 2009|title=Ice oceans 'are not poles apart'|newspaper=BBC News|publisher=British Broadcasting Corporation|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7888558.stm| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

[[File:Lichen squamulose.jpg|thumb|南極大陸には、[[地衣類]]系の菌類が約400種生息している。]] |

|||

凍りつく気温、痩せた[[土壌]]、乾燥、光量の不足などの厳しい条件下では、南極大陸で繁殖できる植物は非常に限られてくる。地表に生える[[藻類]]や[[地衣類]]を含む[[菌類]]以外では、約100種の[[蘚類]]や25種の[[苔類]]など[[コケ植物]]が大陸に広く分布し、顕花植物に至っては南極半島で見られる[[ナンキョクコメススキ]]と[[ナンキョクミドリナデシコ]]の2種類しか存在しない。成長する季節は夏のみ、期間は長くとも2-3週間に限られる<ref name="aadplants">{{Cite web|url=http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/fact-files/plants|title=Antarctic Wildlife|author=Australian Antarctic Division|publisher=Government of Australia| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref name="basplants">{{Cite web|url=http://www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/wildlife/plants/index.php|title=Plants of Antarctica|author=British Antarctic Survey|publisher=Natural Environment Research Council| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

菌類は1150種が確認され、400種が地衣類、750種がそれ以外である<ref>{{Cite journal|author=Bridge, Paul D.; Spooner, Brian M.; Roberts, Peter J.|year=2008|title=Non-lichenized fungi from the Antarctic region|journal=Mycotaxon|volume=106|pages=485–490|url=http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/59575/0106/0485.htm| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref name="basplants"/>。中には、厳しい環境に対応した{{仮リンク|岩石内微生物|en|cryptoendolith}}の種もいる<ref>{{Cite journal|author=de Hoog, G.S.|year=2005|title=Fungi of the Antarctic: evolution under extreme conditions|journal=Studies in Mycology|volume=51|pages=1–79}}</ref>。藻類も数百種存在するが、ほとんどは[[植物プランクトン]]である。夏の期間、さまざまな[[氷雪藻]]や[[珪藻]]が沿岸水域で豊富に繁殖する<ref name="aadplants"/>。近年、氷河の下になる深いところから、古代生態系に属する複数のバクテリアが生きた状態で発見された<ref>{{Cite web|url=http://worldwidenewslinks.blogspot.com/2009/06/below-antarctica.html|title=Below Antractica| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。[[独立栄養生物]]の集団はほとんどが[[原生生物]]で占められている<ref name="aadplants"/>。 |

|||

=== 保護 === |

|||

[[File:Antarctica, pollution, environment, Russia, Bellingshausen 1.JPG|thumb|left|ベリングスハウゼン基地、1992年。写真のような投棄や廃棄は、古くなった乗り物も含めて、1998年の環境保護に関する南極条約議定書発行以降、このような行為は禁止されている。]] |

|||

[[環境保護に関する南極条約議定書]](マドリッド協定書)が1998年に発効され、南極の生物多様性の保護と管理に関する主要な手段となった。南極条約協議会は、環境保全委員会から環境や保護に関する勧告を受ける。委員会は特に、域外から意図せざる外来生物が南極大陸に持ち込まれる事のリスクに注意を払っている<ref name="BridgeHughes73">{{cite journal | last1 = Bridge | first1 = Paul D. | first2 = Kevin. A. | last2 = Hughes | year = 2010 | title = Conservation issues for Antarctic fungi | journal = Mycologia Balcanica | volume = 7 | issue = 1 | pages = 73–76 | url = http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/59687/0007/001/0073.htm | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

1978年、アメリカは[[:en:Antarctic Conservation Act|Antarctic Conservation Act]]を採択し、南極大陸における自国の活動に制限を加えるようになった。これは、外来動物や植物の持ち込みに刑事罰を加えられる。また、南極の生態系において大きな位置を占めるオキアミの[[乱獲]]には、漁業方法を公的に制定する事で対処している。1980年に発効された[[南極の海洋生物資源の保存に関する条約]] (CCAMLR) は、南極全体の生態系に及ぼす潜在的な影響を考慮し、南氷洋で操業するすべての漁業活動を制御するよう定めている<ref name="CIAfactbook-People" />。このような新たな取り組みにも関わらず、野放しや密漁は止まず、特に[[マジェランアイナメ]]はチリ沿岸産と偽ってアメリカ市場で売られるなど深刻な問題となっている。アイナメの密漁は増加し、2000年には32,000トンが乱獲された<ref name="KirbyBBC-2001">{{cite news | last = Kirby | first = Alex | date = 15 August 2001 | title = Toothfish at risk from illegal catches | publisher = BBC News | url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1492380.stm | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref name="AUgovAntartica-toothfish">{{cite web | title = Toothfish | publisher = Australian Antarctic Division | url = http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/fact-files/animals/fish/toothfish | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 政治 == |

|||

[[File:Emblem of the Antarctic Treaty.svg|left|thumb|2002年に締結された南極条約のシンボルマーク。]] |

|||

南極大陸の地域に領有権を持つと主張する国は複数あるが、実際には[[政府]]は存在しない。これら国々の一部には相互に主張を承認しているところもあるが<ref name="mutualrecog">{{cite book| last = Rogan-Finnemore | first = Michelle | year = 2005 | contribution = What Bioprospecting Means for Antarctica and the Southern Ocean | editor-last = Von Tigerstrom | editor-first = Barbara | title = International Law Issues in the South Pacific | publisher = Ashgate Publishing | page = 204 | isbn = 0-7546-4419-7 | postscript = <!--None-->}} "Australia, New Zealand, France, Norway and the United Kingdom reciprocally recognize the validity of each other's claims." – Google Books link: [http://books.google.com.au/books?id=xlAQUX3zCrIC&lpg=PP1&ots=qUrPfjr19i&dq=International%20Law%20Issues%20in%20the%20South%20Pacific&pg=PA204#v=onepage&q&f=false]</ref>、世界的にはこれらの主張は正当性を持たないと認識されている<ref name="CIAfactbook-People" />。 |

|||

新たな領有権主張は1959年以降中断しており、南極大陸は政治的な中立地とみなされている。この1959年は南極条約が批准された年であり、他の関連する合意とともに、この規制された状態は「南極条約体制」と呼ばれる。南極条約体制では、全陸地および南緯60°線以南の[[棚氷]]を南極と規定し、その対象と定める。条約は、ソビエト連邦(これはロシアに引き継がれた)、イギリス、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、アメリカ合衆国など12ヶ国が調印している<ref>{{cite web | url = http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e | title = Antarctic Treaty System – Parties | publisher = Antarctic Treaty and the Secretariat | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。この体制では、南極を自由な学術調査と環境保護が維持される科学的な保護区と位置づけ、大陸での軍事活動を禁止している。これは、[[冷戦]]中に初めて確立された[[軍備管理]]協定である。 |

|||

1983年、南極条約の調印国は資源採掘に対する協定制定に向けた交渉を開始した<ref>{{cite web | url = http://www.antarcticanz.govt.nz/downloads/information/infosheets/mining.pdf | format = PDF | title = Mining Issues in Antarctica | publisher = Antarctica New Zealand | language=英語|accessdate=2012-06-14| archiveurl = http://web.archive.org/web/20050510093511/http://www.antarcticanz.govt.nz/downloads/information/infosheets/mining.pdf| archivedate = 10 May 2005 }}</ref>。この際、[[グリーンピース (NGO)|グリーンピース]]<ref>{{cite web | url = http://www.greenpeace.org/international/about/history/how-we-saved-antarctica | title = World Park Antarctica | publisher = Greenpeace International | work = Greenpeace.org | date = 2010-02-25 | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>など国際的な組織<ref>{{cite web | url = http://www.asoc.org | title = Antarctic and Southern Ocean Coalition | publisher = Asoc.org | date = | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>が公衆による圧力活動を展開して採掘への反対を押し進め、人間の活動が大陸に与える影響を記録するために例年の派遣を行った<ref>{{cite web | url = http://www.newscientist.com/article/mg13017745.500-antarctica-exploration-or-exploitation--thirty-years-agothe-antarctic-treaty-came-into-force-the-continents-future-lies-in-thehands-of-the-increasing-number-of-nations-now-working-there-.html | title = Antarctica: exploration or exploitation? | publisher = New Scientist | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。1988年、[[南極鉱物資源活動規制条約]]が採択された<ref>{{cite web | url = http://www.newscientist.com/article/mg12817431.300-antarctica-a-tale-of-two-treaties-.html | title = Antarctica, a tale of two treaties | publisher = New Scientist | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。しかし翌年オーストラリアとフランスは、同条約の意図も目的も意味をなさないと解釈して、批准しないと発表した。両国は、その代わりに南極環境を保護するための包括的な制度を定めるべき議論をすべきだと主張した<ref name="AUgovAntartica-Madrid">{{cite web | title = The Madrid Protocol | publisher = Australian Antarctic Division | url = http://www.antarctica.gov.au/antarctic-law-and-treaty/the-madrid-protocol | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。これを他国も認め、議論の末に1998年1月14日に環境保護に関する南極条約議定書が取り交わされた<ref name="AUgovAntartica-Madrid" />。この議定書では、南極は「平和と科学のための自然保護区」と定め、すべての採掘を禁止している。 |

|||

[[File:HMS Endurance, Portsmouth.jpg|thumb|HMSエンデュランス。[[イギリス海軍]]の[[イギリス領南極地域]][[哨戒艦艇]]]] |

|||

南極条約が定める{{仮リンク|南極における軍事行動|en|Military activity in the Antarctic}}禁止は、軍事基地や要塞の建設、軍事的作戦行動、武器の実験試用も禁止している。ただし、純粋な科学研究を目的とする場合のみ、軍人や軍備の受け入れを認めている<ref>{{cite web | url = http://www.scar.org/treaty/ | title = ''Antarctic Treaty'' | publisher = Scientific Committee on Antarctic Research | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。過去において南極に設置された、記録に残る唯一の軍事施設は[[アルゼンチンの軍事|アルゼンチン軍]]の{{仮リンク|オペレーション90|en|Operación 90}}のみである<ref>{{cite web | url = http://www.dna.gov.ar/INGLES/DIVULGAC/ARGANT.HTM | title = Argentina in Antarctica | publisher = Antarctica Institute of Argentina | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

[[アメリカ軍]]は、南極における研究活動に功績があった軍人や民間人を表彰する{{仮リンク|南極派遣章|en|Antarctica Service Medal}}を設けている。この章の授与者には、冬の6ヶ月間を2度大陸で越冬した者に対する線章も与えられる<ref>{{cite web | url = http://www.history.navy.mil/medals/antarc.htm | title = Antarctic Service Medal | publisher = U.S. Navy | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

=== 南極における領有権主張 === |

|||

{{Main|南極における領有権主張の一覧}} |

|||

1908年のイギリスに始まる南極大陸での領有権主張は、ニュージーランド、オーストラリア、フランス、ノルウェー、チリ、アルゼンチンの計7ヶ国が行った。これらは実効支配が無いと、当時のアメリカとソ連が認めなかった。第二次世界大戦後、政治・軍事的な重要性から、南極条約によって領土の主張を棚上げする決定が下された。それぞれの国が主張する領土は、南極点を要に扇形になっており、これはセクター理論と呼ばれる<ref name=Shiba>{{cite web | url =http://www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/images/shibataArcticAntarctica.pdf |format=PDF| title = 北極と南極をめぐる領有権問題|author=柴田明穂| publisher =[[神戸大学]] |accessdate=2012-06-14}}</ref>。アルゼンチン・イギリス・チリの主張する地域には重なった部分がある<ref name=Shiba />。 |

|||

その他の国では、[[ブラジル領南極|ブラジル]] <ref name="Morris1988">{{cite book | last = Morris | first = Michael | title = The Strait of Magellan | year = 1988 | publisher = Martinus Nijhoff Publishers | isbn = 0-7923-0181-1 | page = 219 | url = http://books.google.com/?id=vqZJLAOnj58C&pg=PA145&lpg=PA145&dq=brazil+antarctica+zone+of+interest#v=onepage&q=brazil%20antarctica%20zone%20of%20interest&f=false | language=英語|accessdate=2012-06-14| quote = ...Brazil has even designated a zone of Antarctic interest that overlaps the Argentine sector but not the Chilean one... }}</ref>、ペルー<ref name="peecug2">{{cite web | title = La Antarctica | publisher = Afese.com | url = http://www.afese.com/img/revistas/revista40/laantartida.pdf | accessdate=2012-06-14}}</ref>、旧ソ連に引き続きロシア<ref name="CIAfactbook-US-RusClaim">{{cite web | title = Antarctica | year = 2011 | work = The World Factbook | publisher = United States Central Intelligence Agency | url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html | language=英語|accessdate=2012-06-14}} ...the US and Russia reserve the right to make claims... </ref>、南アフリカ<ref name="peecug2" />そしてアメリカも<ref name="CIAfactbook-US-RusClaim" />南極の領有に関する権利を何らかの形で表明している。 |

|||

== 経済 == |

|||

{{Main|南極の経済}} |

|||

[[File:Antarctic cod.jpg|thumb|密漁された[[マジェランアイナメ]]の不法取引による逮捕は何度も発生している。写真はその一種である{{仮リンク|ナンキョクダラ|en|Antarctic toothfish}}。]] |

|||

南極大陸からは石炭<ref name=niprpub />・石油・[[天然ガス]]が発見され、大陸棚を含めると[[コバルト]]・[[鉛]]・[[マンガン]]・[[ニッケル]]・[[銀]]・[[チタン]]・[[ウラン]]・[[プラチナ]]・[[クロム]]の存在も推定されている<ref>{{Cite web|url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15791/1/49(4)_p1-44.pdf|format=PDF|title=環境保護に関する南極条約システムの変容|author=臼杵知史|publisher=[[北海道大学]]学術成果コレクション |accessdate=2012-06-14}}</ref>。[[宝石]]類では、[[昭和基地]]近郊だけでも[[ルビー]]、[[サファイア]]、[[ベリル]]、[[ガーネット]]などが発見されている<ref name=nipr0505012>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/publication/PDF/Kyoku-no05.pdf |format=PDF|title=ゴンドワナ超大陸の宝石たち|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。1991年の南極環境保護条約によって積極的な採掘は制限された。1998年の議定書にて経済的な発掘や採掘は、2048年まで一切が禁止された。そのため、南極における最大の経済活動は漁業およびその国際取引であり、2000-2001年には112,934トンの漁獲量が挙がった。 |

|||

小規模な「冒険的観光」は1957年から行われており、その内容は環境保護に関する南極条約議定書による制限が加えられるが、事実上は{{仮リンク|国際南極旅行業協会|en|International Association of Antarctica Tour Operators}}(IAATO)が定める内規に基づいている。全てでは無いが、南極観光の95%はIAATO加盟業者によって運用されている。旅行のほとんどは中規模以下の船を使い、象徴的な野生生活を観察しやすい、決まった場所が選ばれる。2006-2007年の夏には総計37,506名の旅行者が、ほぼ全てが商用船に乗って訪れた。2010年までの累計訪問者は 80,000人を越えると予想された<ref>{{cite web | url = http://www.knet.co.za/antarctica/political.htm | title = Politics of Antarctica | language=英語|accessdate=2012-06-14| archiveurl = http://web.archive.org/web/20050214014631/http://www.knet.co.za/antarctica/political.htm | archivedate = 14 February 2005 }}</ref>。 |

|||

訪問者の流入が環境や生態系に与える潜在的な悪影響が懸念される。自然保護派や科学者からは、船舶や旅行者に対する一段と厳しい規制を求める声があがった<ref>{{cite news | url = http://www.telegraph.co.uk/travel/734551/Tourism-%27threatens-Antarctic%27.html | title = ''Tourism threatens Antarctic'' | publisher = Telegraph UK | language=英語|accessdate=2012-06-14| location = London | first = Mark | last = Rowe | date = 11 February 2006 }}</ref>。南極条約加盟国からの最初の回答は、環境保全委員会が IAATOとの協力の下でガイダンスを定め、頻繁に観光が行われていた地域に対して、上陸時間の制限や立ち入り禁止区域の設定を推進した。上陸を伴わない航空機による、オーストラリアやニュージーランド発着の遊覧旅行では、1979年に[[ニュージーランド航空901便エレバス山墜落事故]]が起き、全乗組員257名が死亡した。[[カンタス航空]]は1990年代半ばに、オーストラリア発の南極上空飛行を再開した。 |

|||

== 研究 == |

|||

{{See also|南極観測基地の一覧}} |

|||

[[File:Amundsen-Scott marsstation ray h edit.jpg|thumb|アムンゼン・スコット基地上空を夜間25秒露光で撮影した[[満月]]の様子。基地は左遠方に見え、中央に[[発電所]]、右下に倉庫がある。背景に広がる緑の光は[[オーロラ]]。]] |

|||

毎年、28の国々から研究者たちが南極大陸に向かい、他の地域ではまねの出来ない[[実験]]に取り組む。その人数は夏には4000を超え、冬でも1000人以上が研究所に止まる<ref name="CIAfactbook-People" />。南極大陸最大の研究所である[[マクマード基地]]では、1000人を超える科学者や訪問者らが滞在可能である。 |

|||

研究は、[[生物学]]、[[地質学]]、[[海洋学]]、[[物理学]]、[[天文学]]、[[雪氷学]]、[[気象学]]など様々な分野で行われる。地質学では[[プレートテクトニクス]]、[[宇宙空間]]からの隕石、ゴンドワナ大陸分裂の証拠探査が主に行われる。南極の雪氷学は浮氷・雪・氷河や氷床の履歴や{{仮リンク|氷床力学|en|ice sheet dynamics}}研究が盛んである。生物学者の興味は、極寒の環境における野生生物の存在や、人間の存在が与える悪影響、そして有機体がどのように適応し生き残っているかに注がれる。医学者は、極端な環境温度下でのウイルスの拡散および人体への影響に注目する。アムンゼン・スコット基地の天文学者はドームで[[宇宙マイクロ波背景放射]]の調査を行う。多くの天体観測にとって、高地であるため大気が薄く、気温や大気中の湿度が低く、[[光害]]の影響も少ない南極大陸内陸部は、地球上でも鮮明な宇宙の画像を得られる稀な場所であり、より良い観測結果を得られる。アムンゼン・スコット基地の下1.5kmの氷の中には[[アイスキューブ・ニュートリノ観測所]]があり、世界最大の遮蔽性と検出媒体となる性質の両方を持つ南極大陸の氷を活かして[[ニュートリノ]]の観測が行われている<ref>{{cite web | url = http://icecube.wisc.edu/ | title = IceCube South Pole Neutrino Observatiory | publisher = National Science Foundation, Univercity of Wisconsin-Madison | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

1970年代から、南極大陸上空の[[大気圏]]にある[[オゾン層]]の観測が行われている。1985年、{{仮リンク|ブラント棚氷|en|Brunt Ice Shelf}}上の[[ハリー研究基地]]で集められたデータを3人の科学者が分析し、この層に穴([[オゾンホール]])があることを発見した。最終的にこの穴は、人類が使用する[[フロン類]](CFCs)によって[[オゾン]]が破壊され生じたものと判明した。1989年に[[オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書]]にてCFCsの使用が禁止され、オゾンホールは2065年頃には閉じるものと信じられた<ref name="ozone record" />。しかし2006年9月に[[NASA]]の衛星が捉えたデータから、オゾンホールは2750万km<sup>2</sup>と、それまでの最大に広がっていることが判明した<ref name="ozone record">{{cite web | url = http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/ozone_record.html | title = NASA and NOAA Announce Ozone Hole is a Double Record Breaker | publisher = Goddard Space Flight Center, NASA | date = 19 October 2006 | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

2007年9月6日、ベルギーを拠点とする国際極地財団は、[[気候変動]]を研究する初の[[ゼロ・エミッション]]南極研究所{{仮リンク|プリンス・エリザベス基地|en|Princess Elisabeth Base}}を公開した。{{仮リンク|国際極年|en|International Polar Year}}の一環として、1630万ドルを投じた[[プレハブ工法]]の研究所を2008年末までにベルギーから持ち込み、[[極圏]]における[[健康]]状態の調査を開始した。ベルギーの極地探険家アラン・ヒュバートは、「これはゼロ・エミッションを実現するために作られた最初の基地で、南極においていかにエネルギーが使われるべきかを示すユニークなモデルになる」と語った。[[気候学]]と[[雪氷学]]および[[微生物学]]の研究は、所長であるヨハン・ベルケがプロジェクトの企画と管理の下で行われる<ref>{{Cite web|url= http://www.belspo.be/belspo/bepoles/science/station/index_en.stm |title= Princess Elisabeth Station |publisher= belspo.be | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

2008年1月、Hugh CorrとDavid Vaughanが率いる{{仮リンク|イギリス南極調査研究所|en|British Antarctic Survey}}(BAS)は、レーダーを用いた{{仮リンク|航空測量|en|aerial survey}}の結果から、2200年前に南極大陸の氷の下で火山の噴火が起こったという報告を、雑誌[[:en:Nature Geoscience|Nature Geoscience]]に発表した。{{仮リンク|パイン島氷河|en|aerial survey}}付近にある{{仮リンク|ハドソン山脈|en|Hudson Mountains}}氷床の下から、この1万年の中で最も大きな噴火の[[火山灰]]が発見された<ref>{{cite news | last = Black | first = Richard | url = http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7194579.stm | title = Ancient Antarctic eruption noted | publisher = BBC News | date = 20 January 2008 | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

[[File:Fryxellsee Opt.jpg|thumb|{{仮リンク|フリクセル湖|en|Lake Fryxell}}を覆うブルー・アイス。南極横断山脈の{{仮リンク|カナダ氷河|en|Canada Glacier}}など複数の[[氷河]]から融水が流れ込んでいる。]] |

|||

=== 地質調査 === |

|||

南極大陸の地質調査は、溶ける事が無い厚い層の氷に阻まれてきた。これに対し、[[リモートセンシング]]や[[地中レーダー探査]]また[[衛星画像]]の使用など、新たな技術が導入される事で、氷の下に眠る構造が明らかになり始めた。 |

|||

西南極の地質は[[アンデス山脈]]のそれと似ており<ref name="Stonehouse" />、[[南極半島]]は[[古生代]]終盤から[[中生代]]初頭に、海底沈殿物が隆起と[[変成作用]]を起こして形づくられた。これは[[火成岩]]の貫入および{{仮リンク|火山現象|en|volcanism}}によって引き起こされたものである。西南極で一般的な岩はジュラ紀に形成された火山岩の[[安山岩]]と[[流紋岩]]である。火山活動は氷床がつくられた後にも続き、その証拠は[[マリーバードランド]]や[[アレクサンダー島]]にある。西南極で唯一変則的な部分は[[エルスワース山脈]]であり、ここは[[層序学]]的に大陸東部の様相に近い。 |

|||

東南極の地質は変化に富み、30億年以上前の岩などを含む[[先カンブリア時代]]をさかのぼった頃に形成された。これらは[[楯状地]]を基礎とする[[変成岩]]や[[火成岩]]の台地で構成される。この基礎の上には比較的近年に当るデボン紀やジュラ紀に積みあがった[[砂岩]]や[[石灰岩]]・[[頁岩]]などがあり、南極横断山脈が形成された。沿岸の{{仮リンク|シャクルトン連山|en|Shackleton Range}}や[[ヴィクトリアランド]]などには[[断層]]が見られる。 |

|||

南極大陸で採掘される主な鉱物資源は石炭であり<ref name="Trewby2002" />、記録上最初の発見はニムロデ探査において{{仮リンク|バードモア氷河|en|Beardmore Glacier}}で見つけた{{仮リンク|フランク・ワイルド|en|Frank Wild}}に遡る。現在では低品位炭が南極横断山脈の様々な場所にある事が知られている。他にも、{{仮リンク|プリンスチャールズ山地|en|Prince Charles Mountains}}には豊富な鉄鉱石があり、ロス海の沖合には1973年に[[油田]]や[[ガス田]]が発見された。これら鉱物資源は、{{仮リンク|環境保護に関する南極条約議定書|en|Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty}}にて、2048年まで採掘が{{仮リンク|法的に禁止|en|Ban (law)}}されている。 |

|||

=== 氷床コアボーリング === |

|||

南極大陸の氷床をボーリングで取り出し、採取した[[氷床コア]]を分析すると堆積した時代の大気や気候を知ることができる<ref name=Kato>{{cite web | url = http://www.umekkii.jp/college/syllabus/03w_enviro_energy/report_kato.pdf|format=PDF | title = 地球環境| publisher = 梅城崇師 システム創生学科シミュレーションコース| accessdate =2012-06-14}}</ref><ref name=Naga />。また穿孔穴を利用した氷床の動きや歪みなども測定される<ref name=Kato />。 |

|||

地下のボストーク湖には[[微生物]]がいる可能性が指摘されており、2012年2月6日に湖面まで到達した掘削孔を利用した研究の結果が待たれる<ref name=Naga />。また、氷で閉ざされた湖の表面は[[木星]]の衛星[[エウロパ (衛星)|エウロパ]]との類似性があり、ボストーク湖で生命が発見されればエウロパでも同様の可能性を検証する資料になりうる<ref name=Kato /><ref name=Naga /><ref group="2-">S. A. Bulat et al. : International Journal of Astrobioligy, 3. 1 (2004)</ref>。2008年2月7日、NASAのチームが{{仮リンク|アンタシー湖|en|Lake Untersee}}の高アルカリ水の中に生きる[[極限環境微生物]]の調査に着手した。仮に発見されれば、メタンが中心成分をなす非常に冷たい環境における地球外生命の考察に影響を与えることが期待される<ref name="NASA-CloroxLake">{{cite web | url = http://science.nasa.gov/headlines/y2008/07feb_cloroxlake.htm | title = Extremophile Hunt Begins | work= Science News | publisher = NASA | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

=== 隕石 === |

|||

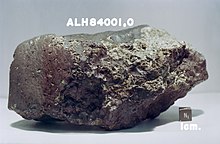

[[File:ALH84001.jpg|thumb|left|[[火星]]から飛来し南極大陸で発見された隕石[[アラン・ヒルズ84001]]。]] |

|||

南極大陸で発見される[[隕石]]群は、初期[[太陽系]]を構成した物質を知る上で非常に重要である。そのほとんどは[[小惑星]]起源のものであり、中には[[惑星]]から飛来したと考えられるものもある。最初の隕石発見は1912年に遡る。1969年には[[日本]]調査隊が9個の隕石を発見した。これらの隕石の大部分は100万年間にわたって氷の上に降り注いだもので、その上に雪が積もって埋まり、やがて何世紀もの期間をかけて移動する氷床が山地などとぶつかる所に溜まる。それが風食作用等で表面に浮き上がり発見される。南極大陸で発見される隕石は、他の地域で見つかるものよりも保存状態が良好である<ref name="meteorite">{{cite web | url = http://www-curator.jsc.nasa.gov/antmet/index.cfm | title = Meteorites from Antarctica | publisher = NASA | language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

このような大規模な収集は、太陽系における隕石の種類や、小惑星や彗星との関係に対する理解を深める。新しいタイプや珍しい隕石も発見された。この中には衝撃によって月や火星から飛び出し飛来したものもあった。これらのうち、特に{{仮リンク|南極隕石探査|en|ANSMET}}にて発見された[[アラン・ヒルズ84001]]などは、火星に微生物が存在したかどうかの論争を喚起した。隕石は宇宙空間で浴びた宇宙線の履歴を残すため、地球に落下してからの経過時間を実験室の分析で明らかにできる。この経過時間、すなわち地球上に存在した時代の解析は、南極氷床の環境を知る上で有効な情報になる可能性を秘めている<ref name="meteorite"/>。 |

|||

2006年に[[オハイオ州立大学]]の研究チームは、NASAの{{仮リンク|GRACE衛星|en|Gravity Recovery and Climate Experiment}}を用いて行った重力測定の結果から、大きさ約480kmの{{仮リンク|ウィルクスランドクレーター|en|Wilkes Land crater}}を発見した。これは、約2億5000万年前に形成されたと考えられる<ref name="crater">{{Cite web|url=http://researchnews.osu.edu/archive/erthboom.htm|title=Big Bang in Antarctica—Killer Crater Found Under Ice|publisher=Research News|first=Pam Frost|last=Gorder|date=1 June 2006| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

== 氷の収支 == |

|||

{{See also|海面上昇}} |

|||

[[File:Flow of Ice Across Antarctica.ogv|thumb|300px|南極の氷の動き。]] |

|||

その位置ゆえ、南極大陸が受ける太陽照射は比較的少ない。そのため、気温が非常に低く、水はほとんど氷の状態で存在する。少ない降水は雪として降り注ぎ、夏に溶けないフィンを呼ばれる分は蓄積され、巨大な氷床を形成して陸を覆う<ref>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_01_2_1.html|title=南極の自然 氷床の一生|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>。その一部は{{仮リンク|氷河流|en|ice streams}}を呼ばれる大陸沿岸へ向かう、年間数-数十mから沿岸部では数百mの動き<ref name=nipr0505012>{{Cite web|url=http://www.nipr.ac.jp/jare/nankyoku/05/05_01_2.html|title=南極の自然 氷床の一生|publisher=国立極地研究所|accessdate=2012-06-14}}</ref>を持つ。その先では、大陸上の氷の塊が押し出されて棚氷を形成する。沖合に至っても気温は低いままであり、海水も凍りつかせて氷は年間を通してほぼ維持される。このような多様な南極の氷が、海洋面の高さへの影響を与えたり、[[地球温暖化]]へ関連する。 |

|||

海洋部の氷は毎年冬に拡大し、夏にはほとんどが溶ける。この氷は海洋水から形成されるため、浮いている状態では海洋面の高さを左右しない。南極大陸を囲む氷は、その厚みの変化は明確ではないが、範囲はここ数十年においてさほどの変化を見せていない<ref name="United Nations Environment Programme">{{cite web | title = Regional changes in Arctic and Antarctic sea ice | publisher = United Nations Environment Programme | url = http://maps.grida.no/go/graphic/regional-changes-in-arctic-and-antarctic-sea-ice |language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref name="National Snow and Ice Data Center">{{cite web | title = All About Sea Ice | publisher = National Snow and Ice Data Center | url = http://nsidc.org/seaice/characteristics/difference.html| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

浮いている氷はほとんど影響を与えないが、棚氷を形成する陸上から移動した氷は地球全体の海面上昇を引き起こす。これは内陸に降る雪で相殺されるものだが、この数十年間は沿岸部、特に南極半島に沿った部分で発生した大規模な棚氷の崩壊が報告されている。このような棚氷の分断が、大陸の氷河から供給される水の量を増加させる可能性が懸念される<ref name="RignotCasassa2004">{{cite doi|10.1029/2004GL020697}}</ref>。 |

|||

大陸上の氷そのものが、世界中の淡水の70%を占める<ref name="howstuffworks" />。これは降雪によって増加し、海への流出によって減少する。現在、西南極では流出量が降雪を上回り、徐々に海面上昇を引き起こしている。1992年から2006年までの科学的調査によれば、氷は1年当たり約500億トンが失われ、海面は約0.14mm上昇していると示唆された<ref name="ShepherdWingham2007">{{cite doi|10.1126/science.1136776}}</ref>。[[アムンゼン海]]への氷河流出は大幅に加速しており、この数値は倍以上になっているという説もある<ref name="RignotBamber2008">{{cite doi|10.1038/ngeo102}}</ref>。 |

|||

東南極は大陸の大部分を占める広大かつ標高が高く、寒冷な領域である。ここは、結果的に氷床を沿岸へ押し出す役目をする降雪が少ない。そのため[[東南極氷床]]全体の質量収支は、ほぼ均衡またはわずかに増加(海洋面水位にとっては低下)していると考えられる<ref name="ShepherdWingham2007" /><ref name="RignotBamber2008" />。しかし、局地的には流出が増加している箇所も発見されている<ref name="RignotBamber2008" /><ref name="ChenWilson2008">{{cite doi|10.1016/j.epsl.2007.10.057}}</ref>。 |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|+ 南極における氷の収支<ref name=nipr0505012 /> |

|||

|- |

|- |

||

! 項目 |

|||

| 1933 |

|||

! 質量 |

|||

| {{AUS}} |

|||

| 東経44°38' - 136°11'<br />東経142°2' - 160°<br />[[オーストラリア南極領土]] |

|||

|- |

|- |

||

| (収)雪が蓄積する量 |

|||

| 1939 |

|||

| align = right | 2000 ×10<sup>9</sup>[[トン]] |

|||

| {{NOR}} |

|||

| 東経44°38' - 西経20°<br />[[ドローニング・モード・ランド]] |

|||

|- |

|- |

||

| (支)氷山が分裂して溶解する量 |

|||

| 1940 |

|||

| align = right | 1200-1500 ×10<sup>9</sup>トン |

|||

| {{CHI}} |

|||

| 西経90°- 53°<br />[[チリ領南極]] |

|||

|- |

|- |

||

| (支)氷床や棚氷の底が溶解する量 |

|||

| 1942 |

|||

| align = right | 200-3000 ×10<sup>9</sup>トン |

|||

| {{ARG}} |

|||

| 西経74°- 25°<br />[[アルゼンチン領南極]] |

|||

|- |

|- |

||

| (支)氷床の表面から蒸発や融解する量 |

|||

| — |

|||

| align = right | 10 ×10<sup>9</sup>トン |

|||

| 領有権が主張されない部分 |

|||

|- align = right |

|||

| 西経90°- 150°<br />([[マリーバードランド]]が含まれる)<br />([[ピョートル1世島]]を除く) |

|||

|} |

|} |

||

{|class="wikitable" border="1" |

|||

|- |

|||

| [[ファイル:Antarctica, Chile territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, United Kingdom territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, Argentina territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, Norway territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, Australia territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, France territorial claim.svg|90px]] |

|||

| [[ファイル:Antarctica, New Zealand territorial claim.svg|90px]] |

|||

|- |

|||

| {{CHI}} |

|||

| {{UK}} |

|||

| {{ARG}} |

|||

| {{NOR}} |

|||

| {{AUS}} |

|||

| {{FRA}} |

|||

| {{NZL}} |

|||

|} |

|||

イギリス、アルゼンチン、チリ3国の主張範囲は重なり対立している。オーストラリアとニュージーランドの主張範囲はかつてイギリスのものであったが、両国が独立したことにより継承した。オーストラリアは従来から領有権主張範囲内に多くの南極観測ステーションを設けていたが、2008年には領有する[[マッコーリー島]]と[[ハード島とマクドナルド諸島]]から南極大陸方向へ[[排他的経済水域]]を拡大し、領有権主張を強化している<ref>ABC News (Australian) "[http://www.abc.net.au/news/stories/2008/04/21/2223353.htm Australian territory expands with continental shelf ruling]" Mon Apr 21, 2008</ref><ref>AFPBB News「[http://www.afpbb.com/article/politics/2385210/2884937 【図解】拡大されたオーストラリアの大陸棚]」2008年4月30日</ref>。 |

|||

== 地球温暖化への影響 == |

|||

{{multiple image |

|||

| direction = vertical |

|||

| width = 230 |

|||

| footer = |

|||

| image1 = AntarcticaTemps 1957-2006.jpg |

|||

| alt1 = Antarctican Temperature |

|||

| caption1 = <center> 1957–2006年における温暖化の推移</center> |

|||

| image2 = AntarcticaTemps 1957-2006a.jpg |

|||

| alt2 = Legend |

|||

| caption2 = |

|||

}} |

|||

南極大陸の地域の中には明らかに気温が上昇しているところがあり、南極半島において顕著である。エリック・スタイグが2009年に発表した研究において、1957年から2006年にかけて南極大陸全体の平均気温が0.05℃高くなり、特に西南極の春から夏にかけての上昇が大きいという結果が初めて公表された。この上昇は、秋の東南極の寒冷化と一部相殺される<ref name="SteigSchneider2009">{{cite doi|10.1038/nature07669}}</ref>。 |

|||

ある研究結果によると、南極大陸は人間が排出した[[二酸化炭素]]の影響によって温暖化しているという証拠が提示された<ref name="Gillett2008">{{cite doi|10.1038/ngeo338}}</ref>。しかし、西南極表層のごくわずかな温暖化が、海洋面の高さに対する[[西南極氷床]]の作用へ直接効果を与えているとはにわかには信じられていない。その代わり、深海から到達する暖かい海水が氷河に影響し、[[大陸棚]]から離されると考えられている<ref name="PayneVieli2004">{{cite doi|10.1029/2004GL021284}}</ref><ref name="ThomaJenkins2008">{{cite doi|10.1029/2008GL034939}}</ref>。南極半島部分が水位へ実際にもたらす影響は、その場所の大気が温暖化するよりも非常に大きいくなる<ref>{{Cite journal|author=Pritchard, H., and D. G. Vaughan|title=Widespread acceleration of tidewater glaciers on the Antarctic Peninsula|journal=Journal of Geophysical Research|volume=112|year=2007|doi=10.1029/2006JF000597}}</ref>。 |

|||

2002年、南極半島の[[ラーセン棚氷]]Bが崩壊した<ref>{{Cite news|author=Glasser, Neil|title=Antarctic Ice Shelf Collapse Blamed On More Than Climate Change|url=http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080210100441.htm|date=10 February 2008|newspaper=ScienceDaily |language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。2008年の2月28日から3月8日にかけ、 南極半島南西部の[[ウィルキンス棚氷]]から570km<sup>2</sup>に及ぶ氷が分離して崩壊し、残りの氷15000<sup>2</sup>にも同じ事が起こりうる。2009年4月5日の崩壊では、分離される前に氷は幅6kmの「筋」で繋がっていた<ref>{{Cite news|author=Staff writers|title=Huge Antarctic ice chunk collapses|newspaper=CNN.com|publisher=Cable News Network|date=25 March 2008|url=http://edition.cnn.com/2008/TECH/science/03/25/antartica.collapse.ap/index.html| language=英語|accessdate=2012-06-14|archiveurl=http://web.archive.org/web/20080329225802/http://edition.cnn.com/2008/TECH/science/03/25/antartica.collapse.ap/index.html|archivedate=29 March 2008}}</ref><ref>{{Cite news|author=Staff writers|title=Massive ice shelf on verge of breakup|newspaper=CNN.com|publisher=Cable News Network|date=25 March 2008|url=http://edition.cnn.com/2008/TECH/03/25/antarctic.ice/index.html| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref><ref>{{Cite news|agency=Reuters|title=Ice Bridge Holding Antarctic Shelf in Place Shatters|url=http://www.nytimes.com/2009/04/05/science/earth/05antarctica.html|date=5 April 2009| language=英語|accessdate=2012-06-14|newspaper=The New York Times}}</ref><ref>{{Cite news|title=Ice bridge ruptures in Antarctic|newspaper=BBC News|publisher=British Broadcasting Corporation|date=5 April 2009|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7984054.stm| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。NASAによると、この30年間で南極表面の氷が最も多く溶けた年は2005年であり、急速に溶け再氷結した面積はカリフォルニアに匹敵すると言い、それは気温が5℃上昇した事に起因する可能性を示唆した<ref>{{Cite news|agency=Reuters|title=Big area of Antarctica melted in 2005|newspaper=CNN.com|publisher=Cable News Network|date=16 May 2007|url=http://www.cnn.com/2007/TECH/science/05/16/antarctica.melting.reut/index.html| language=英語|accessdate=2012-06-14|archiveurl=http://web.archive.org/web/20070518144944/http://www.cnn.com/2007/TECH/science/05/16/antarctica.melting.reut/index.html|archivedate=18 May 2007}}</ref>。 |

|||

== オゾン層の劣化 == |

|||

[[File:160658main2 OZONE large 350.png|thumb|フロン類の蓄積によって2006年9月に最大となった南極上空のオゾンホールの画像。]] |

|||

{{Main|オゾンホール}} |

|||

年々、オゾンが集中する大気層に見られる巨大な劣化部分(オゾンホール)が南極上空で成長している。2008年9月、この部分が南極大陸を上回る過去最大の大きさとなり、12月末までの長い期間にわたり持続していた点も過去に見られなかった<ref>{{Cite web|title=Antarctic Ozone|author=British Antarctic Survey, Meteorology and Ozone Monitoring Unit|publisher=Natural Environment Research Council|url=http://www.antarctica.ac.uk/met/jds/ozone/index.html| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。このオゾンホールは1985年に発見され<ref name="schiermeier2009">{{Cite journal|title=Atmospheric science: Fixing the sky|author=Schiermeier, Quirin|url=http://www.nature.com/news/2009/090812/full/460792a.html|journal=Nature|publisher=Nature Publishing Group|doi=10.1038/460792a|date=12 August 2009|volume=460|pages=792–795| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>、観測の結果から年を追うごとに拡大傾向にあることが分かった。これは、オゾンを他のガスに変質させる効果を持つ[[フロン類]]( CFCs)が大気中に放出された結果と考えられた<ref>{{Cite web|url=http://www.nas.nasa.gov/About/Education/Ozone/antarctic.html|title=The Antarctic Ozone hole|author=National Aeronautics and Space Administration, Advanced Supercomputing Division (NAS)|publisher=Government of the United States|date=26 June 2001| language=英語|accessdate=2012-06-14}}</ref>。 |

|||

このオゾン層破壊が南極そして南半球へ気候変動を引き起こす要因となる可能性が、いくつかの研究から指摘された<ref name="schiermeier2009"/>。[[成層圏]]でオゾン層はほとんどの紫外線を吸収する。これが南極上空で欠乏すると、そこの成層圏の温度が約6℃程下がる可能性がある。そうなると、南極大陸を取り囲むように吹く西風([[極渦]])が強まり、大陸の冷気を封じ込めてしまい、大陸塊にある東南極の氷床の温度が下がると考えられる。相対的に南極半島など周辺の温度は上昇し、氷の溶解を促進する<ref name="schiermeier2009"/>。この理論では、オゾン層破壊による極圏への紫外線照射量増加、そして極渦効果の高まりによって、大陸沿岸の海氷はむしろ増えることが見込まれる<ref>{{Cite journal|author=Turner J., Comiso J.C., Marshall G.J., Lachlan-Cope T.A., Bracegirdle T., Maksym T., Meredith M.P., Wang Z., Orr A.|title=Non-annular atmospheric circulation change induced by stratospheric ozone depletion and its role in the recent increase of Antarctic sea ice extent|journal=[[:en:Geophysical Research Letters|Geophysical Research Letters]]|volume=36|pages=L08502|year=2009|doi=10.1029/2009GL037524|bibcode=2009GeoRL..3608502T|issue=8}}</ref>。 |

|||

* [[トルデシリャス条約]] - 旧スペイン植民地の国々の領有権主張の根拠の一つとなっている条約。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

[[ファイル:Souvenir-Sheet.jpg|thumb|200px|南極が描かれた切手]] |

[[ファイル:Souvenir-Sheet.jpg|thumb|200px|南極が描かれた切手]] |

||

* [[南極]] |

|||

* [[南極関係記事の一覧]] |

* [[南極関係記事の一覧]] |

||

* [[南極周辺の島の一覧]] |

* [[南極周辺の島の一覧]] |

||

* [[氷河期]] |

* [[氷河期]] |

||

* [[メガラニカ]]([[伝説上の大陸]]) |

|||

* [[白瀬矗]] |

* [[白瀬矗]] |

||

* [[コーツランド]] |

* [[コーツランド]] |

||

| 187行目: | 291行目: | ||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|group="注"}} |

|||

=== 脚注 === |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

=== 脚注2 === |

|||

ここでは、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。 |

|||

{{Reflist|group="2-"}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

{{ |

{{Sister project links|Antarctica}} |

||

{{Wikisource|CIA World Fact Book, 2004/Antarctica}} |

|||

* {{In Our Time|Antarctica.|b00ss2th|Antarctica. }} |

|||

* {{dmoz|Regional/Polar_Regions/Antarctic/|Antarctic region}} |

|||

* {{CIA World Factbook link|ay|Antarctica}} |

|||

* [http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/houmon/index.html 南極観光・訪問する方の手続き](環境省のウェブページ内) |

* [http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/houmon/index.html 南極観光・訪問する方の手続き](環境省のウェブページ内) |

||

* {{EoE|Antarctica|Antarctica}} |

* {{EoE|Antarctica|Antarctica}} |

||

* [http://www.bsae2012.co.uk/ British Services Antarctic Expedition 2012] |

|||

* [http://www.ats.aq/ Antarctic Treaty Secretariat], ''de facto'' government |

|||

* [http://www.antarctica.ac.uk/ British Antarctic Survey (BAS)] |

|||

* [http://www.usap.gov/ U.S. Antarctic Program Portal] |

|||

* [http://www.antarctica.gov.au/ Australian Antarctic Division] |

|||

* [http://www.sanap.ac.za/ South African National Antarctic Programme – Official Website] |

|||

* [http://www.loc.gov/rr/international/frd/antarctica/antarctica.html Portals on the World – Antarctica] from the [[Library of Congress]] |

|||

* [http://lima.nasa.gov/ NASA's LIMA] (Landsat Image Mosaic of Antarctica) ([http://lima.usgs.gov/ USGS mirror]) |

|||

* ''[http://antarcticsun.usap.gov/ The Antarctic Sun]'' (Online newspaper of the U.S. Antarctic Program) |

|||

* [http://www.nzhistory.net.nz/politics/antarctica-and-nz Antarctica and New Zealand (NZHistory.net.nz)] |

|||

* [http://www.nytimes.com/slideshow/2010/08/23/science/23saw_antarctica.html Journey to Antarctica in 1959] – slideshow by ''[[The New York Times]]'' |

|||

* [[アーネスト・シャクルトン]]の語り、1908年[http://aso.gov.au/titles/spoken-word/my-south-polar-expedition/ South Pole Expedition] |

|||

* The recording describing Shackleton's 1908 South Pole Expedition was added to the [[:en:National Film and Sound Archive|National Film and Sound Archive]]'s [http://nfsa.gov.au/collection/national-collection/sound/sounds-australia/complete-list/ Sounds of Australia Registry] in 2007 |

|||

{{Coord|-90|0|region:AQ_scale:60000000|display=title}} |

|||

{{世界の地理 |continents}} |

{{世界の地理 |continents}} |

||

{{地理座標|state=collapsed}} |

{{地理座標|state=collapsed}} |

||

2012年6月15日 (金) 13:17時点における版

| |

| 面積 | 14,000,000 km2[1] |

|---|---|

| 人口 |

定住0 (7位) 夏季約5,000-冬季約1,000 |

| 保護領 |

|

| その他地域 |

|

| 標準時 |

none UTC-03:00 (グレアムランド) |

| 使用TLD | .aq |

南極大陸(南極大陸、英: Antarctica、 ([æntˈɑːrt[無効な指定です: 'ɨ']kə] (![]() 音声ファイル)または[ænˈtɑːkt[無効な指定です: 'ɨ']kə]) [注 1])は、地球の最も南にあり、南極点を含む大陸。南半球の南極地方にあり、南氷洋に囲まれた南極圏に位置する。面積14.0km2は5番目に大きな大陸であり、オーストラリアのほぼ2倍に相当する。約98%は氷で覆われ、その厚さは平均1.6kmに及ぶ。

音声ファイル)または[ænˈtɑːkt[無効な指定です: 'ɨ']kə]) [注 1])は、地球の最も南にあり、南極点を含む大陸。南半球の南極地方にあり、南氷洋に囲まれた南極圏に位置する。面積14.0km2は5番目に大きな大陸であり、オーストラリアのほぼ2倍に相当する。約98%は氷で覆われ、その厚さは平均1.6kmに及ぶ。

南極大陸は、平均気温が最も低く、乾燥し、強風に晒され、また平均海抜も最も高い大陸である[4]。年間降水量が海岸部分で200mm、内陸ではさら少ない沙漠と考えられる[5]。

南極大陸の気温は−89 °C (−129 °F) にも達する。この気温では人間が定住することは難しいが、約1000-5000人が年間を通して大陸中に点在する研究所に滞在している。自然状態では、寒冷な環境に適応可能な生物のみが生存し、多くの藻類、ダニ・線虫やペンギン・鰭脚類・節足動物などの動物類、バクテリア、菌類、植物および原生生物が繁殖している。植生はツンドラである。

かつて、「南の地」を意味するメガラニカ (Terra Australis) という大陸が空想されていた南極域に、公式に大陸が存在する事が確認されたのは1820年にロシアの探検家ファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフがボストーク号(en)とミールヌイ号(en)で行った遠征に端を発する。しかし、厳しい自然環境や、当時は資源が見つからなかった事、そして孤立的な地理条件から、19世紀中はほとんど歯牙にかけられなかった。

1959年、12ヶ国の批准で始まった南極条約は、その後加盟国が49にまで増えた。条約は、軍事的活動や鉱物採掘、核爆発や核廃棄物の発生を禁止し、科学的研究の支援と生物地理区としての保護を定めた。多くの国から派遣された科学者たちが、研究や実験を行っている。

語源

大陸の名称として単語「Antarctica」を公式に初めて使ったのは、1890年代のスコットランド人地図学者ジョン・ジョージ・バーソロミューである[6]。「Antarctica」は、北極または北の反対という意味である[7]ギリシア語の複合語ἀνταρκτικός (antarktikos) を女性名詞化したἀνταρκτική (antarktiké) を元に、ローマ字化したものである[8]。

歴史

約2億年前、南極大陸は超大陸ゴンドワナの一部であった。1億8千万年前頃からゴンドワナは徐々に分裂し[9]、南極大陸の現在の形は約2500万年前に形成された。南極大陸は常に寒冷で渇き氷に覆われていた訳ではなく、大陸は現在よりもはるかに北に位置し、熱帯または温帯の気候であった時期が長く、当時は森林で覆われ[9]多様な生物が生きていた。

古生代(540–250 百万年前)

カンブリア紀にゴンドワナは穏やかな気候にあり、現在の西南極に相当する地域は北半球に位置した。この時期、砂岩や石灰岩または頁岩の堆積が進行した。東南極に相当する地域は赤道上にあり、熱帯の海には無脊椎動物や三葉虫などが繁殖していた。デボン紀初期(416百万年前)ゴンドワナは南へ移動を始め、当時の陸上植物の化石を分析した結果から、気候は寒冷になっていったことが分かった。砂やシルトが堆積し、今日のエルスワース山脈、ホーリック山脈、ペンサコーラ山脈の地層を形成した。デボン紀末(360百万年前)には氷河時代が始まり、南極大陸部分は南極点を中心とする位置まで移動し、気温は低下したが、植物は南極植物相として生き残っていた。ペルム紀には湿地帯に繁殖するグロッソプテリスのようなシダ植物門系の植物が優勢になり、後に南極横断山脈の石炭層を形成した。ペルム紀の終わり頃までは、地球温暖化の影響からゴンドワナは暖かく乾燥した状態が保たれていた[10]。

中生代(250–65百万年前)

温暖な環境の中、極氷冠は溶けた状態にあり、ゴンドワナ系の大陸では砂漠化が進んでいた。東南極ではシダ種子類が繁殖し、この頃には砂岩や頁岩の堆積が大量に進んだ。後ペルム紀から三畳紀初期にはリストロサウルスなど哺乳類型爬虫類として知られる単弓類が繁殖した。ジュラ紀(206-146百万年前)には南極半島形成や島々の隆起が始まった。この頃にはイチョウの木やソテツ類が旺盛に繁殖した。西南極では球果植物門の森が形成されていたが、白亜紀(146-65百万年前)の終わり頃にはナンキョクブナ科が優勢になりつつあった。アンモナイトが周辺海域で一般的な生物であった。恐竜も棲息していたが、3属に止まった。ハンソン層からは、クリョロフォサウルスと南極の竜脚類[11]およびアンタークトペルタ[12]が見つかっている。

ゴンドワナ大陸の分裂(160-23百万年)

160百万年前にアフリカ大陸が南極大陸と分離し、白亜紀の初期(125百万年前頃)にインド亜大陸も離れた。65百万年前頃には、オーストラリア大陸と分かれていなかった南極大陸は熱帯もしくは亜熱帯気候にあり、有袋類中心の動物相を持っていた。約40百万年前、オーストラリアとニューギニア島が分離し、南極大陸が独立した。そしてこの頃から最初の氷が形成され始めた。約34百万年前のE/O境界を過ぎる頃、二酸化炭素の濃度はそれ以前から数百ppm下がった約760ppmになった[13]。23百万年前後には南アメリカ大陸との陸峡が切れてドレーク海峡が開かれ、その結果南極環流が生じて南極大陸は完全に孤立した。二酸化炭素の減少は環境変化に大きく影響し[14]、森林に取って替わって氷が大陸に広がり始めた。約15百万年以降、大陸は氷で閉ざされている[15]。

新第三紀(23百万年-5000年前)

1986年、オハイオ州立大学の古生物学者ピーター・ウェブのチームは、南極点から640kmの地点に、300万年前に繁殖していた大規模な温帯森林の痕跡を発見した[16][17][18]。

探検の歴史

北半球の大陸(ヨーロッパ・アジア・北アフリカ)と地球規模のバランスを取る大陸メガラニカ (Terra Australis) が南の果てにあるという考えは、プトレマイオスが「世界の陸塊には対称性がある」と示した通り、1世紀頃には存在した。この概念は、17世紀末に南アメリカやオーストラリアが発見されてなお、これらの面積が釣り合わなかった事もあり、依然として残っていた。

この仮想上の陸地は、ジェームズ・クック船長率いるレゾリューション号とアドヴェンチャー号が1773年1月17日と12月そして1774年12月に南氷洋の南極還流を突っ切るまで、ヨーロッパの世界地図に痕跡を残していた[19]。1773年1月、クック一行は南極大陸沿岸から約121kmまで近づき、引き返すまで氷の大地を目前にしていた[20]。この時の3隻の船それぞれに乗り組んでいた者たちが、南極大陸の第一発見者となる。様々な機関(例えばアメリカ国立科学財団 [21]、NASA[22]、カリフォルニア大学サンディエゴ校[23]など[24][25])は、南極大陸上陸は3人の船長が率いた船によって成されたという。1920年にエストニア出身のロシア帝国海軍船長のファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンと、アイルランド出身のイギリス海軍船長エドワード・ブランスフィールド、そしてアメリカ合衆国コネチカット州のアザラシ猟師ナサニエル・パーマーである。ベリングスハウゼンは1820年1月27日に南極大陸を視認し、その3日後にブランスフィールドが上陸を果たした。パーマーの上陸は同年11月である。ボストーク号とミールヌイ号に乗るベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフの遠征では、南極大陸沿岸から32km以内まで到達し、そこで彼らは氷に閉ざされた地を目にした。記録された最初の上陸は、1821年2月7日にアメリカ人アザラシ猟師ジョン・デイビス (アザラシ猟師)と言われる[26]。

1840年1月22日、バレニー諸島西岸を発見した2日後、3年前からジュール・デュモン・デュルヴィルの冒険に同行していたメンバーらが、アデリーランドのジオデシー岬沖約4kmにあるデュムラン諸島内の最も標高が高い小島に上陸した[27]。ここで彼らは鉱物や藻類および動物のサンプルを得た[28]。

1839年12月には、アメリカ海軍が実施した1838-42年のアメリカ合衆国学術探検調査の調査("Ex. Ex.",または"the Wilkes Expedition"とも呼ばれる)がオーストラリアのシドニーから出発し、南氷洋を渡って翌年1月25日にはバレニー諸島西岸を発見した。当時、この場所はウィルクスランドと命名された。

探検家ジェイムズ・クラーク・ロスは、1841年に現在ロス海と呼ばれる海域を通過し、ロス島を発見した。これらには彼の姓が冠された。彼が淵に沿って航行した巨大な氷の壁はロス棚氷と呼ばれる。エレバス山とテラー山は、それぞれ彼の一行が乗っていた2隻の船(エレバス (1826年)とテラー (1813年))に由来する[29]。1853年1月26日にはマーケイター・クーパーが東南極に到達した[30]。

アーネスト・シャクルトンが率いた1907年のニムロデ探査において、エドワース・デイヴィッドの隊は初めてエレバス山を登頂し、南磁極に到達した。ダグラス・モーソンは危険な帰路から生還し、その後も1931年に引退するまで様々な探検を続けた[31]。シャクルトン自身も他のメンバー3人を従え、1908年12月に数々の未踏の地を探検し、1909年2月にはロス棚氷を横断、バードモア氷河を渡って南極横断山脈を越え、そして南極高原に到達した。ノルウェー人探検家ロアール・アムンセンの隊がフラム号を出発しクジラ湾からアクセルハイベルグ氷河を遡上するルートで南極点を目指し、1911年12月14日に彼らは到達を成し遂げた[32]。テラ・ノヴァ号探検隊のロバート・スコット一行が南極点に到達したのは、彼らに遅れる事1ヶ月だった。

1930年代から40年代にかけて、リチャード・バードは飛行機による南極飛行を数度行った。彼は、南極大陸の通行手段を確立し、大規模な地質学的および生物学的調査を実施したことで知られる[33]。しかし、1956年10月31日にジョージ・J・ドゥフェク率いるアメリカ海軍のグループが航空機で南極点に降り立つまで、訪れる者はいない空白期間があった[34]。

単独で南極大陸に到達した初めての人物はニュージーランド人のデヴィッド・ヘンリー・ルイスであり、彼は「アイス・バード」と名づけた10mサイズの鉄製スループでこれを成し遂げた[35]。

地理

南極大陸は、中心に南極点を持つ非対称の形状をした、南極圏の南側に位置する最南の大陸である。周囲を南氷洋が取り囲んでいるが、これは視点を変えれば太平洋・大西洋・インド洋の南端、もしくは世界大洋の南端が取り囲んでいるとも解釈できる。面積1400万km2[1]は大陸としては5番目に当り、ヨーロッパ大陸の1.3倍に相当する。海岸線17,968km[1]は、以下の表で示される通り、ほとんどが氷で閉ざされている。

| 種類 | 比率 |

|---|---|

| 棚氷(浮遊した氷の縁) | 44% |

| 氷壁(陸地にある氷の部分) | 38% |

| 氷河流/溢流氷河(氷河の先端) | 13% |

| 岩石 | 5% |

| 合計 | 100% |

南極大陸は、ロス海とウェッデル海岸を繋いだ南極横断山脈で二分される。ウェッデル海西側とロス海東側に挟まれた地域は西南極 (West Antarctica) と呼ばれ、残りの地域は東南極 (East Antarctica) と呼ばれる。この東西の呼び分けは、それぞれがグリニッジ子午線に対しておおよそ西と東にある事を理由とする便宜上のものである[37]。

南極大陸地表の約98%は、平均厚みが1.6km以上に達する氷床である南極氷床で覆われている。地球上の氷の90%が南極大陸に集中しており、その結果淡水の70%が存在している事になる。もし、全ての氷が溶けると、海水面は約60m上昇する[38]。内陸の降水量は年間20mm以下と非常に少ない。ブルー・アイスと呼ばれる特徴的な地域は、少ない降水よりも昇華によって失われる水の量が多い場所である[39]。

西南極は西南極氷床で覆われている。この氷床はわずかながらも崩壊する可能性が指摘され、注目を集めている[40]。もし崩壊すれば数世紀単位で起こる緩やかなものながら、何メートルかの海面上昇に繋がると考えられる。氷床の10%に相当するいくつかの南極氷河流は、南極棚氷のひとつに流れ注いでいる。

東南極は南極横断山脈から見てインド洋側にあり、中にはコーツランド、ドローニング・モード・ランド、マック・ロバートソン・ランド、エンダービーランド、ウィルクスランド、ヴィクトリアランドが広がる。ほとんどの領域は東半球にある。そして、広い面積を東南極氷床で覆われている。

南極最高位はエルスワース山脈にある海抜4,892mのヴィンソン・マシフである。他にも多くの山々が大陸や周辺諸島あり、ロス島のエレバス山は世界最南にある活火山である。よく知られる活火山には、1970年に大噴火を起こし、その後も小規模な噴火や溶岩流が確認されたデセプション島がある。休火山の中にも再噴火の可能性は否定できない[41]。2004年、南極半島で海底火山がアメリカとカナダの研究チームにより確認された。最近の研究でも、この未命名の火山が活動している可能性を示す証拠が見つかった[42]。

南極大陸には70を超える湖が大陸氷床の下に存在する。ボストーク湖は、1996年にロシアのボストーク基地直下に発見された最大の氷底湖である。これは50-100万年前に氷によって封鎖されたものと考えられたが、最近の調査では他の湖へ大きな水の流れがある事が判明した[43]。

気候

南極大陸は地球上で最も寒い場所である。1893年7月21日には、ボストーク基地で−89.2 °C (−128.6 °F)という最低気温が記録された[44][45]。この温度は、ドライアイスの昇華点よりも11°C (20°F)低い。南極大陸は降水量が非常に少ない、凍りついた沙漠と言える。南極点における年間降水量は平均10cm未満であり、気温は冬になると内陸で−80 °C (−112 °F)から−90 °C (−130 °F)の間にまで下がる。最も気温が上がる暖かい夏の海岸線でも、5 °C (41 °F)から15 °C (59 °F)程度にしかならない。真っ白な雪に覆われた大地は、降り注ぐ紫外線のほとんどを反射し、しばしば日焼けが健康問題にもなる[46]。

海抜がおしなべて高いため、東南極は西南極よりも寒い。中心部の冷たく乾いた環境ゆえに、気象前線が大陸にかかることは稀である。降水の少なさに関わらず、大陸中心部は氷が非常に長い期間溶けずに存在する。

大陸沿岸部は南極台地が吹き降ろす強い滑降風に晒され、時に嵐にもなる。それに対し内陸部の風は特に強いものではない。夏の晴天時には、一日中太陽が沈まないため、南極点においても太陽光の照射量が赤道のそれを上回る[1]

南極が北極よりも寒い理由は2つある。1つはその標高にあり、海抜3km以上の比率が高い南極大陸はその分寒冷になる。2つ目は北極点の領域に広がる北極海があり、この大洋が大浮氷群を通って熱を伝えるために陸地である南極陸地表面のような極端な状態になる事を防いでいる。高緯度にある事から太陽が昇ったままであったり逆に沈んだままである状態が発生し、これが人間が通常住むようなところとはかけ離れた気候を作り出している[46]。

南極点近郊の夜空で見られる南極光とも呼ばれるオーロラは、太陽風のプラズマが地球を通過する事で発生する輝きである。他の珍しい現象には、太陽光の異常屈折がもたらすグリーンフラッシュや[47]、細氷(ダイヤモンドダスト)という地表面近くで生じる細かな氷の雲があり、それに伴うサンピラーが現れる事もある[48]。これは通常、ほぼ晴天時に発生するため、天気雨の一種と受け取られる。幻日は、太陽の脇に見られる輝きであり、大気中で起こる光学現象の一種である[46]。

人口

南極大陸には永住している者はいない。しかし多くの国が恒常的な研究所(基地)を大陸中に設置している。そこではたくさんの人々が科学的研究関連の業務に従事し、周辺諸島を加えると冬には約1000人、夏には約5000人程が常駐している。多くの基地には1年を通じて滞在し越冬する者がいる。ロシアのベリングスハウゼン基地には、2004年に正教会系の至聖三者聖堂が置かれ、年度交替で1-2人の聖職者が常駐している[49][50]。

南極大陸の周囲を含む南極収束線内で初めて半恒常的に居住した人々は、1786年から1年以上の期間をサウスジョージア島で過ごしたアザラシ猟師のイギリス人やアメリカ人であった。1966年までの捕鯨が行われていた時代、この島には夏に1000人以上、最盛期には2000人以上が住み、冬にも200人程度が残っていた。この頃に住んだ人々はノルウェー人だったが、イギリス人の比率も増えつつあった。定住地は、グリトビケン、リース港、キング・エドワード岬、ストロムネス、フースヴィーク、プリンスオーラブ港、オーシャン港などがあった。捕鯨基地の長官や上級役人たちはしばしば家族とともにこれらの地に住んだ。彼らの中にはグリトビケンの設立者であり、1910年には家族とともにイギリスの市民権を得た捕鯨者で冒険家のカール・アントン・ラーセンがいた。

南極収束線の内側で誕生した初の人物は、1913年10月8日にグリトビケンで生まれたノルウェー国籍の女性ソルヴェイグ・ヤコブセンである[51]。南緯60度線(南極条約によって定められた大陸境界)の内側では、1978年に南極半島先端のエスペランサ基地で[52]誕生したアルゼンチン人のエミリオ・パルマになる[53]。大陸本土では、1984年に家族で居住する設備を備えていたエドゥアルド・フレイ・モンタルバ基地で生まれたJuan Pablo Camachoである[54]。

生物

南極大陸に生きる陸生脊椎動物は非常に少ない[55]。無脊椎動物では、南極ササラダニ[56]など5種類のダニ[57]、ハジラミ、線形動物、緩歩動物、輪形動物、オキアミ、トビムシ目などがいる。体長6mmにもならない飛べない小虫のベルジカ・アンタラクティカは、南極大陸に広く分布する固有種である[58]。ユキドリは、南極大陸でもっぱら繁殖活動を行う3種の鳥のひとつである[59]。

植物プランクトンを餌とする海洋生物は多様に存在する。南極には、ペンギン、シロナガスクジラ、シャチ、ダイオウホウズキイカ、オットセイ、アザラシなどが棲息している。亜南極域を含めると、ペンギンはコウテイペンギン・アデリーペンギン・キングペンギン(オオサマペンギン)・アゴヒゲペンギンなど8種類が棲息している[60]。

18-19世紀にはアメリカやイギリスの狩猟者によって、南極オットセイが乱獲された。イギリスのアザラシ狩猟者でありウェッデル海へ遠征したジェームズ・ウェッデルから名を取ったウェッデルアザラシを始め、南極にはヒョウアザラシ、カニクイアザラシ、ロスアザラシ、ミナミゾウアザラシの5種類がいる[61]。大規模な群れをつくるナンキョクオキアミは、南氷洋における生態系のキーストーン種であり、アザラシ、イカ、ノトテニア亜目、ペンギン、アホウドリ科など鳥類にとって重要な餌となる[62]。

500人規模の研究者が投入された海洋生物に対する調査が国際極年に行われ、結果が2010年に纏められた。この研究は海洋生物センサス(CoML)の一環であり、有意義な報告を含んでいた。12000kmの隔たりを持つ南北両極には250種以上の生物が存在する。クジラや鳥など、大型の生物は周遊を行う。驚くべき事には、蠕虫やナマコまた遊泳するカタツムリなどが両極海洋部で発見された。このような分布状況が生じた要因は複数考えられる。両極と赤道域を繋いで流れる海洋深層水は温度変化がさほど激しく無く、差異は5°Cを上回らない。この熱塩循環が卵や幼虫を運んだという考えもある[63]。

凍りつく気温、痩せた土壌、乾燥、光量の不足などの厳しい条件下では、南極大陸で繁殖できる植物は非常に限られてくる。地表に生える藻類や地衣類を含む菌類以外では、約100種の蘚類や25種の苔類などコケ植物が大陸に広く分布し、顕花植物に至っては南極半島で見られるナンキョクコメススキとナンキョクミドリナデシコの2種類しか存在しない。成長する季節は夏のみ、期間は長くとも2-3週間に限られる[64][65]。

菌類は1150種が確認され、400種が地衣類、750種がそれ以外である[66][65]。中には、厳しい環境に対応した岩石内微生物の種もいる[67]。藻類も数百種存在するが、ほとんどは植物プランクトンである。夏の期間、さまざまな氷雪藻や珪藻が沿岸水域で豊富に繁殖する[64]。近年、氷河の下になる深いところから、古代生態系に属する複数のバクテリアが生きた状態で発見された[68]。独立栄養生物の集団はほとんどが原生生物で占められている[64]。

保護

環境保護に関する南極条約議定書(マドリッド協定書)が1998年に発効され、南極の生物多様性の保護と管理に関する主要な手段となった。南極条約協議会は、環境保全委員会から環境や保護に関する勧告を受ける。委員会は特に、域外から意図せざる外来生物が南極大陸に持ち込まれる事のリスクに注意を払っている[69]。