「トマ・ピケティ」の版間の差分

fr:Thomas Piketty ( 27 avril 2012 à 14:19 CEST, UTC+2) かた定義部分と「Biographie」の節を訳出 |

|||

| (3人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{翻訳中途|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty フランス語版 "Thomas Piketty" 27 avril 2012 à 14:19 CEST, UTC+2]|date=2012年5月}} |

|||

[[File:Thomas_Piketty.jpg|thumb|トマ・ピケティ、2011年撮影。]] |

[[File:Thomas_Piketty.jpg|thumb|トマ・ピケティ、2011年撮影。]] |

||

'''トマ・ピケティ'''(Thomas Piketty、[[1971年]][[5月7日]] - )は、[[社会党 (フランス)]]系の[[フランス]]の[[経済学者]]。[[クリシー]]出身。[[博士#フランスの博士|経済学博士]]。[[パリ]]の[[高等師範学校 (フランス)|高等師範学校]]の出身で、経済的不平等の専門家であり、特に歴史比較の観点からの研究を行っている。[[2002年]]に[[フランス最優秀若手経済学者賞]] ([[:fr:Prix du meilleur jeune économiste de France|Prix du meilleur jeune économiste de France]]) を受賞。[[パリ経済学校]] ([[:fr:École d'économie de Paris|École d'économie de Paris, EEP]]) 設立の中心人物であり、現在はその教授である。また、[[社会科学高等研究院|社会科学高等研究院 (EHESS)]]の研究代表者でもある。 |

'''トマ・ピケティ'''(Thomas Piketty、[[1971年]][[5月7日]] - )は、[[社会党 (フランス)]]系の[[フランス]]の[[経済学者]]。[[クリシー]]出身。[[博士#フランスの博士|経済学博士]]。[[パリ]]の[[高等師範学校 (フランス)|高等師範学校]]の出身で、経済的不平等の専門家であり、特に歴史比較の観点からの研究を行っている。[[2002年]]に[[フランス最優秀若手経済学者賞]] ([[:fr:Prix du meilleur jeune économiste de France|Prix du meilleur jeune économiste de France]]) を受賞。[[パリ経済学校]] ([[:fr:École d'économie de Paris|École d'économie de Paris, EEP]]) 設立の中心人物であり、現在はその教授である。また、[[社会科学高等研究院|社会科学高等研究院 (EHESS)]]の研究代表者でもある。 |

||

| 7行目: | 6行目: | ||

=== 職歴 === |

=== 職歴 === |

||

博士号を得た後、[[1993年]]から[[1995年]]まで、ピケティは[[アメリカ合衆国]]の[[マサチューセッツ工科大学]]で教鞭をとった。[[1995年]]、[[フランス国立科学研究センター]] (CNRS) に移って研究に従事することとなり、さらに[[2000年]]には、[[社会科学高等研究院|社会科学高等研究院 (EHESS)]]の研究代表者となった。ピケティは、DELTA<!--不詳-->、[[社会行動研究センター]] ([[:fr:Centre de recherche et d'action sociales|Centre de recherche et d'action sociales, CERAS]])、経済学応用研究センター (Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications, CEPREMAP) といった既存の組織を再編して新設される[[パリ経済学校]]の設立準備に3年間関与し、[[2006年]]の末から[[2007年]]はじめにかけて、新設された同校の初代代表となった<ref>[http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-869879,0.html « Les “French economists” font école »], ''Le Monde'', 22 février 2007.</ref>。しかし、社会党から大統領選挙に立候補した[[セゴレーヌ・ロワイヤル]]の選挙運動を支援するためとして<!--フランス語版で要出典となっている記述を訳出していません: (incompatible avec le [[devoir de réserve]]{{Référence nécessaire}}) -->、「ずっと前から決めていたことだ」と述べて<ref>[http://www.boivigny.com/Pourquoi-Thomas-Piketty-quitte-la-direction-de-l-Ecole-d-Economie-de-Paris_a324.html « Pourquoi Thomas Piketty quitte la direction de l’École d’économie de Paris »], ''Observatoire Boivigny'', 3 avril 2007.</ref>、代表の任を離れた。[[2007年]]以降は、同校の教授である。 |

博士号を得た後、[[1993年]]から[[1995年]]まで、ピケティは[[アメリカ合衆国]]の[[マサチューセッツ工科大学]]で、准教授として<ref name="yomiuri20120512">{{cite news|newspaper=読売新聞(東京朝刊)|title=編集委員が迫る 仏社会科学高等研究院教授 トマ・ピケティ氏|page=13|date=2012-05-12}}</ref>、教鞭をとった。[[1995年]]、[[フランス国立科学研究センター]] (CNRS) に移って研究に従事することとなり、さらに[[2000年]]には、[[社会科学高等研究院|社会科学高等研究院 (EHESS)]]の研究代表者となった。ピケティは、DELTA<!--不詳-->、[[社会行動研究センター]] ([[:fr:Centre de recherche et d'action sociales|Centre de recherche et d'action sociales, CERAS]])、経済学応用研究センター (Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications, CEPREMAP) といった既存の組織を再編して新設される[[パリ経済学校]]の設立準備に3年間関与し、[[2006年]]の末から[[2007年]]はじめにかけて、新設された同校の初代代表となった<ref>[http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-869879,0.html « Les “French economists” font école »], ''Le Monde'', 22 février 2007.</ref>。しかし、社会党から大統領選挙に立候補した[[セゴレーヌ・ロワイヤル]]の選挙運動を支援するためとして<!--フランス語版で要出典となっている記述を訳出していません: (incompatible avec le [[devoir de réserve]]{{Référence nécessaire}}) -->、「ずっと前から決めていたことだ」と述べて<ref>[http://www.boivigny.com/Pourquoi-Thomas-Piketty-quitte-la-direction-de-l-Ecole-d-Economie-de-Paris_a324.html « Pourquoi Thomas Piketty quitte la direction de l’École d’économie de Paris »], ''Observatoire Boivigny'', 3 avril 2007.</ref>、代表の任を離れた。[[2007年]]以降は、同校の教授である。 |

||

== 業績 == |

|||

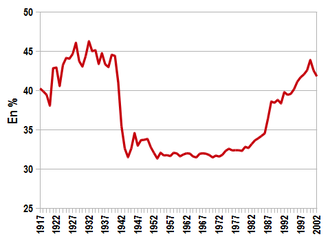

[[File:Revenu top 10 france.png|thumb|upright=1.5|フランスにおける所得上位10%の所得が、国民総所得に占める比率([[1919年]] - [[2005年]])。1998年までのデータはトマ・ピケティに、以降はカミーユ・ランデ (Camille Landais) による。]] |

|||

[[File:Revenu top 10 us.png|thumb|upright=1.5|アメリカ合衆国における所得上位10%の所得が、国民総所得に占める比率。エマニュエル・サエズ ([[:en:Emmanuel Saez|Emmanuel Saez]]) とトマ・ピケティによる。]] |

|||

経済学界において、ピケティは経済的不平等の専門家と見なされている。この方面でのピケティの業績は数多く、理論的かつ標準的なものとなっているが<ref>特に、''Introduction à la théorie de la redistribution des richesses'', Economica, 1994.</ref>、1990年代末からは、歴史的、統計的視角からの研究がなされている。 |

|||

=== 長期的視点から見た経済的不平等の研究 === |

|||

トマ・ピケティは、フランスにおける高所得層の研究に取り組み、[[2001年]]に著書『''Les hauts revenus en France au XX<sup>e</sup> siècle''(フランスの20世紀における高所得)』([[:fr:Éditions Grasset & Fasquelle|Grasset]]) を公刊した。この研究は、税務当局が保有する[[所得税]]申告についてのデータを使い、20世紀の全期間をカバーする統計データを整備する作業の上に成立している。 |

|||

==== フランスにおける不公平拡大過程の研究 ==== |

|||

ピケティのこの業績によって、重要な事実に光を当てることになった。特に、20世紀のフランスでは、特に第二次世界大戦後において、所得の不平等が大幅に縮小したことを、ピケティは明らかにした。不平等の縮小は、おもに相続財産の不平等の縮小によるものであり、給与所得の不平等は変わらずに保たれている。ピケティによれば、不平等の縮小をもたらしたものは、戦後における所得税の導入と、その強い累進性であり、これによって相続による財産の蓄積が阻まれ、多額の資産を代々維持することが難しくなった。このためピケティは、[[1990年]]以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産や、[[ランティエ]](不労所得で生活する層)の再構築を許すことに繋がるとして、{{要出典範囲|強く反対している|date=2012-5}}。所得階層の最上位に位置する[[ランティエ]]は経済活動の活性化にほとんど寄与しておらず、この層を排して労働所得層に置き換えることは不平等の縮小につながり、さらに[[経済成長]]を刺激することにもなるとピケティは主張する。ピケティは、[[ラッファー曲線]]のような議論には、さほど働いていない高所得層の税率を引き下げても、フランスの場合、その限界効果はおそらくゼロかごく僅かにとどまる、といった観点が欠けていることを、統計的研究を踏まえて示した<ref>« Les Hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu en France, 1970-1996 », ''Économie et prévision'', n° 138-139, 1999.</ref>。 |

|||

==== 比較研究 ==== |

|||

次にピケティは、先進諸国における不平等の動態についての比較研究に取り組んだ。この目的を達成するために、[[エマニュエル・サエズ]] ([[:en:Emmanuel Saez|Emmanuel Saez]]) など、他の経済学者たちの協力も得ながら、フランスの場合と同様の手法によって、一連の統計数値を整えた。この作業によって、アメリカ合衆国における不平等の拡大について<ref>{{cite journal|first=T.|last=Piketty|coauthors=E. Saez|title=Income inequality in the United States, 1913-1998|journal=Quarterly journal of economics|volume=118|issue=1|year=2003}}</ref>、また、アングロ・サクソン諸国と大陸ヨーロッパ諸国における動態を比較する論説が公刊されるようになった<ref>特に、{{cite journal|first=T.|last=Piketty|coauthors=E. Saez|title=The evolution of top incomes : a historical and international perspectives|journal=American Economic Review|volume=96|issue=2|year=2006}}、{{cite book|first=T.|last=Atkinston|coauthors= T. Piketty (ed.)title=Top incomes over the twentieth century : a contrast between continental european and english-speaking countries|publisher=Oxford University Press|year=2007}}</ref>。こうした研究を通して、大陸ヨーロッパ諸国と同じように第二次世界大戦後の経済的不平等の縮小を経験したアングロ・サクソン諸国が、その後しばらくしてからの30年間にわたってきわめて急激に不平等を拡大させていったことが明らかにされた。 |

|||

==== クズネッツ曲線批判 ==== |

|||

<!--{{Voir aussi|courbe de Kuznets}}--> |

|||

ピケティによる分析には、1950年に公刊された[[サイモン・クズネッツ]]の先駆的業績を批判する部分も含まれている<ref>特に、« The Kuznets' curve, yesterday and tomorrow », in A.Banerjee, R.Benabou et D.Mookerhee (eds.), ''Understanding poverty'', Oxford university press, 2005.</ref>。クズネッツは経済成長と所得分配の関係について、所得における不平等の拡大は、長期的には逆U字の曲線(クズネッツ曲線)を成すもので、生産性の低い部門(農業)から高い部門(産業)へと労働力が移動することによって、産業革命の開始とともに拡大が進み、やがて縮小していくと考えていた。ピケティは、クズネッツが1950年の時点で観察した傾向は、重要な経済的要因(部門間移動、技術革新の効果)の帰結ではなかったと論じた。実際、相続資産の不平等は減少し、賃金の不平等はさほどでもないが、こうした動向はそれを進めたり逆行させる諸要素によって、特に所得税の創設によって、左右される。結局のところ、不平等の縮小が継続するという保証は何もなく、実際、米国では30年間にわたって不平等が拡大し、近年では1930年代の水準に達している。 |

|||

=== ランティエ層と税制改革をめぐる議論 === |

|||

以上のような中心的業績と並行して、トマ・ピケティは他の領域でも業績を公刊しているが、その多くは経済的不平等の問題に関わりのあるものである。 |

|||

ピケティは学校教育の不平等にも関心を寄せており、これが給与所得の不平等、ひいては経済的不平等が存続している要因であると考えている。ピケティは研究を通して、学業の成否には、特にひとクラスあたりの生徒数が重要であることを強調している<ref>T. Piketty et M. Valdenaire, ''L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français - Estimations à partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995'', Ministère de l'éducation nationale, 2006.</ref>。 |

|||

[[2008年]]、ピケティは[[社会保障]]制度の将来についての評論を発表し、[[スウェーデン]]同様の点数方式の導入を提唱した<ref>A. Bozio et T. Piketty, ''Pour un nouveau système de retraite : des comptes individuels de cotisations financés par répartition'', Éditions de l'ENS rue d'Ulm, collection du CEPREMAP n°14, 2008.</ref>。 |

|||

[[2011年]]1月、[[2012年フランス大統領選挙|2012年のフランス大統領選挙]]に向けて、ピケティはカミーユ・ランデ (Camille Landais)、[[エマニュエル・サエズ]] ([[:en:Emmanuel Saez|Emmanuel Saez]]) とともに『財政革命のために (''Pour une révolution fiscale'')』を公刊し、所得税と一般福祉税 ([[:fr:Contribution sociale généralisée|Contribution Sociale Généralisée, CSG]]) を統合した新たな所得税制の整備によって、より社会的に公正で、より市民に分かりやすく、また、ピケティによれば、資産から生じる所得により効果的に課税することが可能となり、新たな所得税制と社会保険料で2010年の国庫収入の49%に相当する額が確保されると論じた<ref>Thomas Piketty, Camille Landais et Emmanuel Saez, ''Pour une révolution fiscale'', janvier 2011, La République des idées/Seuil, {{ISBN|9782021039412}}:{{cite web|url=http://www.revolution-fiscale.fr/|title=Pour une révolution fiscale|publisher=Ecole d'économie de Paris|accessdate=2012-05-20}}:{{cite web|url=http://bercy.blog.lemonde.fr/2011/01/26/les-francais-nombreux-a-simuler-leur-revolution-fiscale/|title=Les Français nombreux à simuler leur « révolution fiscale »|publisher=Le Monde|date=2011-01-26|accessdate=2012-05-20}}</ref>。この「拡大一般福祉税」構想では、税率は月収2,200ユーロの場合で10%、月収100,000ユーロ以上の場合には60%に達する<ref>''Pour une révolution fiscale'', p.95</ref>。この本の論点で独特なところは<ref>{{cite news|first=Christophe|last=Alix|url=http://www.liberation.fr/economie/1201405-quel-impot-pour-remplacer-l-isf|title=Tous les lobbies se déchaînent pour tenter de défendre leur boutique|newspaper=Libération|date=2011-01-28|accessdate=2012-05-21}}</ref>、20世紀初頭に行われていたように、自宅を所有する者について居住する家屋の推定される仮想家賃を収入に加えるとしているところである<ref>''Pour une révolution fiscale'', p.73</ref>。 |

|||

しかし、フランスの国家財政制度は先進的ではないとするランデ、ピケティ、サエズの議論の前提には、異論も唱えられた。[[シンクタンク]][[:fr:Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques|Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, iFRAP]]の元代表[[ベルナール・ジメルヌ]]と経済部長フランソワーズ・サン=カスト (François Saint-Cast) は、『[[レゼコー]] (''[[:fr:Les Échos|Les Échos]]'')』紙に寄稿し、ピケティたちの主張は「虚偽」であり「でっちあげられた」数字であると批判した。この寄稿でジメルヌとサン=カストは、失業者から高額所得者までを包括し、[[富の再分配]]による収入にも課税する現行税制は、明らかに進歩的なものだと論じた<ref>{{cite news|url=http://www.lesechos.fr/journal20110531/lec1_idees/0201406738989-fiscalite-l-erreur-de-m-piketty-170452.php|title=Fiscalité : l’erreur de M. Piketty|newspaper=Les Échos|date=2011-05-31|accessdate=2012-05-21}}</ref><ref>Aymeric Pontier, [http://www.contrepoints.org/2011/06/16/30364-comment-thomas-piketty-a-manipule-ses-chiffres « Comment Thomas Piketty a manipulé ses chiffres »], ''Contrepoints.org'', 16 juin 2011.</ref>。 |

|||

結果的に、ピケティたちの共著はメディアの注目を集め、ピケティは著者を代表するスポークスマン役を果たした。『[[リベラシオン]]』紙は1面でこれを取り上げて好意的評価をし、『[[リュマニテ]]』紙もより穏やかにではあったが好意的であった。『[[レゼコー]] (''[[:fr:Les Échos|Les Échos]]'')』紙の[[マチュー・レネ]] ([[:fr:Mathieu Laine|Mathieu Laine]]) は、このような改革を実施しても財政問題の解決にはつながらないと批判した<ref>{{cite news|url=http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/debat/0201131258052-l-inquietante-revolution-fiscale-de-thomas-piketty-et-des-siens.htm|title=L'inquiétante “révolution fiscale” de Thomas Piketty et des siens|newspaper=Les Échos|date=2011-02-08|accessdate=2012-05-21}}</ref>。『[[フィガロ (新聞)|フィガロ]] (''[[:fr:Le Figaro|Le Figaro]]'')』紙は、この「小さな赤い本」について「3名の共著者のうち左翼に身を置くひとりの方に寄りかかっている」と指摘して慎重な姿勢を示しながらも「この本を読まずに財政改革に手をつけるのは誤りであろう」と述べ、結果としては、そこそこ好意的にこの本を取り上げ「本書は理念的論争を涵養するという意味で有益な著作である」と評した<ref>{{cite news|first=Crouzel|last=Cécile|url=http://www.revolution-fiscale.fr/img/figaro.pdf « Bibliothèque des essais|newspaper=Le Figaro|date=2011-01-27|accessdate=2012-05-21}}</ref>。しかし、数日後の同紙には、ピケティたちの主張を「財政全体主義」であると非難する[[フィリッペ・ネモ]] ([[:fr:Philippe Nemo|Philippe Nemo]]) のコラムが掲載された<ref>{{cite news|first=Philippe|last=Nemo|url=http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2011/02/03/10001-20110203ARTFIG00682-contre-le-totalitarisme-fiscal.php|title=Contre le totalitarisme fiscal|newspaper=Le Figaro|date=2011-02-03|accessdate=2012-05-21}}</ref>。 |

|||

[[フランス景気経済研究所]] ([[:fr:Observatoire français des conjonctures économiques|Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE]]) のエコノミストであるアンリ・スタディニアク (Henri Sterdyniak) も、ピケティたちの『財政革命のために』を批判し、そこで提言されている内容は個人課税化を目指すものであり、家族制度を揺るがせることになると論じた<ref>Henri Sterdyniak [http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2012-02.pdf "Une lecture critique de l’ouvrage : « Pour une révolution fiscale », trois désaccords et certaines convergences"], Document de travail n°2012-02, OFCE, janvier 2012, i + 26 pp.</ref>。スタディニアクが特に問題にしたのは、もともと社会党の一部から出てきた、「家族割り当て制度 (quotient familial)」を廃止して「税控除 (crédit d'impôt)」に置き換えるという考え方であった<ref>{{cite web|first=Henri|last=Sterdyniak|url=http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=1043|title=Pour défendre le quotient familial|publisher=blog de l'OFCE|date=2012-01-11|accessdate=2012-05-20}}</ref>。 |

|||

== 政治への関与 == |

|||

ピケティは[[社会党 (フランス)|社会党]]に近い立場をとっており、[[1995年]]から[[1997年]]まで社会党の経済委員会に参加していた<ref name="Monde07.09.2001" />。2007年の大統領選挙の際には、[[セゴレーヌ・ロワイヤル]]を支持して運動に関わり<ref>[http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/politique/elections_2007/20070227.OBS4464/avant_quil_ne_soit_trop_tard.html « Avant qu’il ne soit trop tard »], ''Le Nouvel Observateur'', 27 février 2007 ; modifié le 13 mars 2007.</ref>、経済顧問を務めた。ピケティはまた、[[ミシェル・ロカール]]と[[ドミニク・ストロス=カーン]]が設立した組織である[[ヨーロッパを左に]] ([[:fr:À gauche, en Europe|À gauche, en Europe]]) の科学政策委員会のメンバーを[[2003年]][[11月11日]]から務めた。 |

|||

[[2012年]][[4月17日]]には、他の数多くの経済学者たちとともに、[[フランソワ・オランド]]への支持を『[[ルモンド]]』紙上で表明した<ref>[http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/04/17/nous-economistes-soutenons-hollande_1686249_3232.html Nous, économistes, soutenons François Hollande] sur lemonde.fr</ref>。 |

|||

== 2011年の「ウォール街を占拠せよ」への影響 == |

|||

[[File:2008 Top1percentUSA.png|thumb|275px|エマニュエル・サエズとトマ・ピケティの共著論文のデータによって作成された、アメリカ合衆国における所得上位1%の所得が国民総所得に占める比率の推移を示すグラフ。]] |

|||

ピケティが取り上げた、所得上位層の所得が総所得に占める比率の推移をめぐる研究は、[[2011年]]の[[ウォール街を占拠せよ]]運動に、大きな影響を与えた。この運動の中では、所得最上位層1%の所得が総所得に占める比率の推移など、ピケティたちの研究の成果が広く紹介され、金融界批判の根拠とされた<ref name="yomiuri20120512" />。 |

|||

== メディア == |

|||

ピケティは『[[リベラシオン]]』紙に定期的に寄稿しており、『[[ルモンド]]』紙にも時おり寄稿している。 |

|||

== 主な著作 == |

|||

* ''Les hauts revenus en France au XX<sup>e</sup>'', 2001, <small>ISBN 2-246-61651-4</small> |

|||

* ''L'économie des inégalités'', collection « Repères », La Découverte, 2004, <small>ISBN 2-7071-4291-3</small> |

|||

* ''[http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/public/Piketty1998d.pdf Les hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le revenu en France, 1970-1996]'', Document de Travail du CEPREMAP, n° 9812, et sous une forme révisée, Économie et Prévision, 1999 |

|||

* ''[http://www.jourdan.ens.fr/piketty/fichiers/public/Piketty2002.pdf Fiscalité et redistribution sociale dans la France du XX<sup>e</sup>]'', 2001 |

|||

* ''Inégalités économiques'', Rapport du [[:fr:Conseil d'analyse économique|Conseil d'analyse économique]], 2001, de Tony Atkinson, [[:fr:Michel Godet|Michel Godet]], Lucile Olier et Thomas Piketty. |

|||

* ''Pour un nouveau système de retraite : Des comptes individuels de cotisations financés par répartition'', Éditions Rue d'Ulm/CEPREMAP, 2008, avec Antoine Bozio. |

|||

* ''Pour une révolution fiscale'', janvier 2011, La République des idées/Seuil, avec [[:fr:Camille Landais|Camille Landais]] et [[:en:Emmanuel Saez|Emmanuel Saez]], {{ISBN|9782021039412}} avec le [http://www.revolution-fiscale.fr/ site associé] |

|||

* ''Peut-on sauver l'Europe ? Chroniques 2004-2012'', Les Liens qui Libèrent, 2012. |

|||

== 出典・脚注 == |

== 出典・脚注 == |

||

| 16行目: | 69行目: | ||

* [http://www.cae.gouv.fr/membres/Piketty.pdf Page sur le site du conseil d'analyse économique] |

* [http://www.cae.gouv.fr/membres/Piketty.pdf Page sur le site du conseil d'analyse économique] |

||

* [http://www.revolution-fiscale.fr/ Pour une révolution fiscale] |

* [http://www.revolution-fiscale.fr/ Pour une révolution fiscale] |

||

* [http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/inegalites_et_redistribution_en_france_au_xxe_siecle.1272 Inégalités et redistribution en France au XXe siècle] - 2002年の講演動画:講師紹介の後、2:00 から |

|||

* [http://ideas.repec.org/e/ppi17.html Thomas Piketty] - IDEAS at the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of St. Louis(英語) |

|||

{{Normdaten|PND=12434304X|VIAF=17309833|LCCN=n/96/050653}} |

|||

{{DEFAULTSORT:ひけてい とま}} |

{{DEFAULTSORT:ひけてい とま}} |

||

[[Category:フランスの経済学者]] |

[[Category:フランスの経済学者]] |

||

[[Category:マサチューセッツ工科大学の教員]] |

|||

[[Category:フランス国立科学研究センターの人物]] |

|||

[[Category:1971年生]] |

[[Category:1971年生]] |

||

[[Category:存命人物]] |

[[Category:存命人物]] |

||

2012年5月22日 (火) 03:37時点における版

トマ・ピケティ(Thomas Piketty、1971年5月7日 - )は、社会党 (フランス)系のフランスの経済学者。クリシー出身。経済学博士。パリの高等師範学校の出身で、経済的不平等の専門家であり、特に歴史比較の観点からの研究を行っている。2002年にフランス最優秀若手経済学者賞 (Prix du meilleur jeune économiste de France) を受賞。パリ経済学校 (École d'économie de Paris, EEP) 設立の中心人物であり、現在はその教授である。また、社会科学高等研究院 (EHESS)の研究代表者でもある。

経歴

生い立ち

トマ・ピケティは、パリ郊外のクリシーに生まれた。両親は、裕福な家庭の出であったが、1968年]のパリ五月革命に関わり[1]、労働運動の闘士として活動し、後には南仏オード県で山羊を育てる生活に入った[2]。学校で優秀な生徒であったピケティは、バカレロアをC種で取得し、数学の準備講座を受講した後、18歳でパリの高等師範学校 (ENS)に進学した。ここでは経済学への関心を深め、ロジェ・ゲスネリ (Roger Guesnerie) 教授のもと、22歳で富の再分配の理論研究を博士論文として提出し、さらにロンドン・スクール・オブ・エコノミクスからも博士号を得た。「富の再分配の理論についての考察 (Essais sur la théorie de la redistribution des richesses)」と題されたこの論文は[3]、フランス経済学会 (l'Association française de sciences économiques) による1993年の最優秀論文賞を与えられた[4]。

職歴

博士号を得た後、1993年から1995年まで、ピケティはアメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学で、准教授として[5]、教鞭をとった。1995年、フランス国立科学研究センター (CNRS) に移って研究に従事することとなり、さらに2000年には、社会科学高等研究院 (EHESS)の研究代表者となった。ピケティは、DELTA、社会行動研究センター (Centre de recherche et d'action sociales, CERAS)、経済学応用研究センター (Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications, CEPREMAP) といった既存の組織を再編して新設されるパリ経済学校の設立準備に3年間関与し、2006年の末から2007年はじめにかけて、新設された同校の初代代表となった[6]。しかし、社会党から大統領選挙に立候補したセゴレーヌ・ロワイヤルの選挙運動を支援するためとして、「ずっと前から決めていたことだ」と述べて[7]、代表の任を離れた。2007年以降は、同校の教授である。

業績

経済学界において、ピケティは経済的不平等の専門家と見なされている。この方面でのピケティの業績は数多く、理論的かつ標準的なものとなっているが[8]、1990年代末からは、歴史的、統計的視角からの研究がなされている。

長期的視点から見た経済的不平等の研究

トマ・ピケティは、フランスにおける高所得層の研究に取り組み、2001年に著書『Les hauts revenus en France au XXe siècle(フランスの20世紀における高所得)』(Grasset) を公刊した。この研究は、税務当局が保有する所得税申告についてのデータを使い、20世紀の全期間をカバーする統計データを整備する作業の上に成立している。

フランスにおける不公平拡大過程の研究

ピケティのこの業績によって、重要な事実に光を当てることになった。特に、20世紀のフランスでは、特に第二次世界大戦後において、所得の不平等が大幅に縮小したことを、ピケティは明らかにした。不平等の縮小は、おもに相続財産の不平等の縮小によるものであり、給与所得の不平等は変わらずに保たれている。ピケティによれば、不平等の縮小をもたらしたものは、戦後における所得税の導入と、その強い累進性であり、これによって相続による財産の蓄積が阻まれ、多額の資産を代々維持することが難しくなった。このためピケティは、1990年以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産や、ランティエ(不労所得で生活する層)の再構築を許すことに繋がるとして、強く反対している[要出典]。所得階層の最上位に位置するランティエは経済活動の活性化にほとんど寄与しておらず、この層を排して労働所得層に置き換えることは不平等の縮小につながり、さらに経済成長を刺激することにもなるとピケティは主張する。ピケティは、ラッファー曲線のような議論には、さほど働いていない高所得層の税率を引き下げても、フランスの場合、その限界効果はおそらくゼロかごく僅かにとどまる、といった観点が欠けていることを、統計的研究を踏まえて示した[9]。

比較研究

次にピケティは、先進諸国における不平等の動態についての比較研究に取り組んだ。この目的を達成するために、エマニュエル・サエズ (Emmanuel Saez) など、他の経済学者たちの協力も得ながら、フランスの場合と同様の手法によって、一連の統計数値を整えた。この作業によって、アメリカ合衆国における不平等の拡大について[10]、また、アングロ・サクソン諸国と大陸ヨーロッパ諸国における動態を比較する論説が公刊されるようになった[11]。こうした研究を通して、大陸ヨーロッパ諸国と同じように第二次世界大戦後の経済的不平等の縮小を経験したアングロ・サクソン諸国が、その後しばらくしてからの30年間にわたってきわめて急激に不平等を拡大させていったことが明らかにされた。

クズネッツ曲線批判

ピケティによる分析には、1950年に公刊されたサイモン・クズネッツの先駆的業績を批判する部分も含まれている[12]。クズネッツは経済成長と所得分配の関係について、所得における不平等の拡大は、長期的には逆U字の曲線(クズネッツ曲線)を成すもので、生産性の低い部門(農業)から高い部門(産業)へと労働力が移動することによって、産業革命の開始とともに拡大が進み、やがて縮小していくと考えていた。ピケティは、クズネッツが1950年の時点で観察した傾向は、重要な経済的要因(部門間移動、技術革新の効果)の帰結ではなかったと論じた。実際、相続資産の不平等は減少し、賃金の不平等はさほどでもないが、こうした動向はそれを進めたり逆行させる諸要素によって、特に所得税の創設によって、左右される。結局のところ、不平等の縮小が継続するという保証は何もなく、実際、米国では30年間にわたって不平等が拡大し、近年では1930年代の水準に達している。

ランティエ層と税制改革をめぐる議論

以上のような中心的業績と並行して、トマ・ピケティは他の領域でも業績を公刊しているが、その多くは経済的不平等の問題に関わりのあるものである。

ピケティは学校教育の不平等にも関心を寄せており、これが給与所得の不平等、ひいては経済的不平等が存続している要因であると考えている。ピケティは研究を通して、学業の成否には、特にひとクラスあたりの生徒数が重要であることを強調している[13]。

2008年、ピケティは社会保障制度の将来についての評論を発表し、スウェーデン同様の点数方式の導入を提唱した[14]。 2011年1月、2012年のフランス大統領選挙に向けて、ピケティはカミーユ・ランデ (Camille Landais)、エマニュエル・サエズ (Emmanuel Saez) とともに『財政革命のために (Pour une révolution fiscale)』を公刊し、所得税と一般福祉税 (Contribution Sociale Généralisée, CSG) を統合した新たな所得税制の整備によって、より社会的に公正で、より市民に分かりやすく、また、ピケティによれば、資産から生じる所得により効果的に課税することが可能となり、新たな所得税制と社会保険料で2010年の国庫収入の49%に相当する額が確保されると論じた[15]。この「拡大一般福祉税」構想では、税率は月収2,200ユーロの場合で10%、月収100,000ユーロ以上の場合には60%に達する[16]。この本の論点で独特なところは[17]、20世紀初頭に行われていたように、自宅を所有する者について居住する家屋の推定される仮想家賃を収入に加えるとしているところである[18]。

しかし、フランスの国家財政制度は先進的ではないとするランデ、ピケティ、サエズの議論の前提には、異論も唱えられた。シンクタンクInstitut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, iFRAPの元代表ベルナール・ジメルヌと経済部長フランソワーズ・サン=カスト (François Saint-Cast) は、『レゼコー (Les Échos)』紙に寄稿し、ピケティたちの主張は「虚偽」であり「でっちあげられた」数字であると批判した。この寄稿でジメルヌとサン=カストは、失業者から高額所得者までを包括し、富の再分配による収入にも課税する現行税制は、明らかに進歩的なものだと論じた[19][20]。

結果的に、ピケティたちの共著はメディアの注目を集め、ピケティは著者を代表するスポークスマン役を果たした。『リベラシオン』紙は1面でこれを取り上げて好意的評価をし、『リュマニテ』紙もより穏やかにではあったが好意的であった。『レゼコー (Les Échos)』紙のマチュー・レネ (Mathieu Laine) は、このような改革を実施しても財政問題の解決にはつながらないと批判した[21]。『フィガロ (Le Figaro)』紙は、この「小さな赤い本」について「3名の共著者のうち左翼に身を置くひとりの方に寄りかかっている」と指摘して慎重な姿勢を示しながらも「この本を読まずに財政改革に手をつけるのは誤りであろう」と述べ、結果としては、そこそこ好意的にこの本を取り上げ「本書は理念的論争を涵養するという意味で有益な著作である」と評した[22]。しかし、数日後の同紙には、ピケティたちの主張を「財政全体主義」であると非難するフィリッペ・ネモ (Philippe Nemo) のコラムが掲載された[23]。

フランス景気経済研究所 (Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE) のエコノミストであるアンリ・スタディニアク (Henri Sterdyniak) も、ピケティたちの『財政革命のために』を批判し、そこで提言されている内容は個人課税化を目指すものであり、家族制度を揺るがせることになると論じた[24]。スタディニアクが特に問題にしたのは、もともと社会党の一部から出てきた、「家族割り当て制度 (quotient familial)」を廃止して「税控除 (crédit d'impôt)」に置き換えるという考え方であった[25]。

政治への関与

ピケティは社会党に近い立場をとっており、1995年から1997年まで社会党の経済委員会に参加していた[1]。2007年の大統領選挙の際には、セゴレーヌ・ロワイヤルを支持して運動に関わり[26]、経済顧問を務めた。ピケティはまた、ミシェル・ロカールとドミニク・ストロス=カーンが設立した組織であるヨーロッパを左に (À gauche, en Europe) の科学政策委員会のメンバーを2003年11月11日から務めた。

2012年4月17日には、他の数多くの経済学者たちとともに、フランソワ・オランドへの支持を『ルモンド』紙上で表明した[27]。

2011年の「ウォール街を占拠せよ」への影響

ピケティが取り上げた、所得上位層の所得が総所得に占める比率の推移をめぐる研究は、2011年のウォール街を占拠せよ運動に、大きな影響を与えた。この運動の中では、所得最上位層1%の所得が総所得に占める比率の推移など、ピケティたちの研究の成果が広く紹介され、金融界批判の根拠とされた[5]。

メディア

ピケティは『リベラシオン』紙に定期的に寄稿しており、『ルモンド』紙にも時おり寄稿している。

主な著作

- Les hauts revenus en France au XXe, 2001, ISBN 2-246-61651-4

- L'économie des inégalités, collection « Repères », La Découverte, 2004, ISBN 2-7071-4291-3

- Les hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l’impôt sur le revenu en France, 1970-1996, Document de Travail du CEPREMAP, n° 9812, et sous une forme révisée, Économie et Prévision, 1999

- Fiscalité et redistribution sociale dans la France du XXe, 2001

- Inégalités économiques, Rapport du Conseil d'analyse économique, 2001, de Tony Atkinson, Michel Godet, Lucile Olier et Thomas Piketty.

- Pour un nouveau système de retraite : Des comptes individuels de cotisations financés par répartition, Éditions Rue d'Ulm/CEPREMAP, 2008, avec Antoine Bozio.

- Pour une révolution fiscale, janvier 2011, La République des idées/Seuil, avec Camille Landais et Emmanuel Saez, ISBN 9782021039412 avec le site associé

- Peut-on sauver l'Europe ? Chroniques 2004-2012, Les Liens qui Libèrent, 2012.

出典・脚注

- ^ a b Virginie Malingre, « L'économiste Thomas Piketty rouvre le débat sur les baisses d'impôts », Le Monde, 7 septembre 2001, p.5.

- ^ « Mai 68 : la parole aux enfants », Le Journal du dimanche, 6 avril 2008 ; mis à jour le 1er novembre 2009.

- ^ Curriculum vitæ de T. Piketty

- ^ « Thomas Piketty », Alternatives économiques poche, 21, novembre 2005.

- ^ a b “編集委員が迫る 仏社会科学高等研究院教授 トマ・ピケティ氏”. 読売新聞(東京朝刊): p. 13. (2012年5月12日)

- ^ « Les “French economists” font école », Le Monde, 22 février 2007.

- ^ « Pourquoi Thomas Piketty quitte la direction de l’École d’économie de Paris », Observatoire Boivigny, 3 avril 2007.

- ^ 特に、Introduction à la théorie de la redistribution des richesses, Economica, 1994.

- ^ « Les Hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu en France, 1970-1996 », Économie et prévision, n° 138-139, 1999.

- ^ Piketty, T.; E. Saez (2003). “Income inequality in the United States, 1913-1998”. Quarterly journal of economics 118 (1).

- ^ 特に、Piketty, T.; E. Saez (2006). “The evolution of top incomes : a historical and international perspectives”. American Economic Review 96 (2).、Atkinston, T.; T. Piketty (ed.)title=Top incomes over the twentieth century : a contrast between continental european and english-speaking countries (2007). Oxford University Press

- ^ 特に、« The Kuznets' curve, yesterday and tomorrow », in A.Banerjee, R.Benabou et D.Mookerhee (eds.), Understanding poverty, Oxford university press, 2005.

- ^ T. Piketty et M. Valdenaire, L'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français - Estimations à partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995, Ministère de l'éducation nationale, 2006.

- ^ A. Bozio et T. Piketty, Pour un nouveau système de retraite : des comptes individuels de cotisations financés par répartition, Éditions de l'ENS rue d'Ulm, collection du CEPREMAP n°14, 2008.

- ^ Thomas Piketty, Camille Landais et Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale, janvier 2011, La République des idées/Seuil, ISBN 9782021039412:“Pour une révolution fiscale”. Ecole d'économie de Paris. 2012年5月20日閲覧。:“Les Français nombreux à simuler leur « révolution fiscale »”. Le Monde (2011年1月26日). 2012年5月20日閲覧。

- ^ Pour une révolution fiscale, p.95

- ^ Alix, Christophe (2011年1月28日). “Tous les lobbies se déchaînent pour tenter de défendre leur boutique”. Libération 2012年5月21日閲覧。

- ^ Pour une révolution fiscale, p.73

- ^ “Fiscalité : l’erreur de M. Piketty”. Les Échos. (2011年5月31日) 2012年5月21日閲覧。

- ^ Aymeric Pontier, « Comment Thomas Piketty a manipulé ses chiffres », Contrepoints.org, 16 juin 2011.

- ^ “L'inquiétante “révolution fiscale” de Thomas Piketty et des siens”. Les Échos. (2011年2月8日) 2012年5月21日閲覧。

- ^ Cécile, Crouzel (2011年1月27日). Le Figaro. http://www.revolution-fiscale.fr/img/figaro.pdf « Bibliothèque des essais 2012年5月21日閲覧。

- ^ Nemo, Philippe (2011年2月3日). “Contre le totalitarisme fiscal”. Le Figaro 2012年5月21日閲覧。

- ^ Henri Sterdyniak "Une lecture critique de l’ouvrage : « Pour une révolution fiscale », trois désaccords et certaines convergences", Document de travail n°2012-02, OFCE, janvier 2012, i + 26 pp.

- ^ Sterdyniak, Henri (2012年1月11日). “Pour défendre le quotient familial”. blog de l'OFCE. 2012年5月20日閲覧。

- ^ « Avant qu’il ne soit trop tard », Le Nouvel Observateur, 27 février 2007 ; modifié le 13 mars 2007.

- ^ Nous, économistes, soutenons François Hollande sur lemonde.fr

外部リンク

- Page personnelle de Thomas Piketty (ENS)

- Page sur le site du conseil d'analyse économique

- Pour une révolution fiscale

- Inégalités et redistribution en France au XXe siècle - 2002年の講演動画:講師紹介の後、2:00 から

- Thomas Piketty - IDEAS at the Economic Research Department of the Federal Reserve Bank of St. Louis(英語)