「御節料理」の版間の差分

画像提供依頼 |

|||

| (8人の利用者による、間の20版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{画像提供依頼|重箱に詰められる個々の料理(単品ごと)|date=2012年10月}} |

|||

[[画像:Oseti.jpg|thumb|right|270px|御節料理(三段重)]] |

[[画像:Oseti.jpg|thumb|right|270px|御節料理(三段重)]] |

||

'''御節料理'''(おせちりょうり)とは、[[節日]]([[節句]])に作られる[[料理]]。今日では'''正月料理'''(しょうがつりょうり)を指す<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p36">新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.36 2004年</ref><ref name="nipponnoshikitari_p58">武光誠編著『日本のしきたり-開運の手引き』講談社 p.58 1994年</ref>。単に'''おせち'''ともいう。 |

|||

== 概説 == |

|||

[[画像:一般的な家庭での御節料理(おせちりょうり)P1010437.jpg|thumbnail|270px|一般家庭で手作りされた御節料理の例]] |

[[画像:一般的な家庭での御節料理(おせちりょうり)P1010437.jpg|thumbnail|270px|一般家庭で手作りされた御節料理の例]] |

||

[[File:Osechi yoyaku.jpg|thumb|200px|百貨店のお節販売コーナー]] |

|||

'''御節料理'''(おせちりょうり)、または'''正月料理'''(しょうがつりょうり)とは、[[節日]]([[節句]])に作られる[[料理]]。特に、[[正月]]に備えて年明けまでに用意されるお祝いの[[料理]]([[献立]])を指す。単に'''おせち'''ともいう。 |

|||

「おせち」は「御節供(おせちく、おせつく)」の略であり<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p36"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/>、中国から伝わった五節供の行事に由来する<ref name="syokuryounohyakkajiten_p316">『食料の百科事典』丸善 p.316 2001年</ref>。[[奈良時代]]には朝廷内で[[節会]](せちえ)として行われ、そこで供される供御を節供(せちく)と言った。現在のような料理ではなく、高盛りになったご飯などであったとされる<ref>[http://www.kibun.co.jp/enter/osechi/shogatu/taisetu/oshougatu_08.html 日本人のしきたりと正月 紀文]</ref>。 |

|||

この五節会の儀を一般庶民がならって御節供を行うようになったものと考えられている<ref name="kankonsousainosahou_p342">グラフ社著『冠婚葬祭の作法―規律としてのルールとマナー 改訂版』グラフ社 p.342 2003年</ref>。もともとは五節句の祝儀料理すべてをいったが、のちに最も重要とされる人日の節句の正月料理を指すようになった<ref name="nipponnoshikitari_p58"/>。正月料理は江戸時代の武家作法が中心となって形作られたといわれている<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394">『料理食材大事典』主婦の友社 p.394 1996年</ref>。江戸時代、[[正月]]には膳に盛られた料理と重に詰められた料理が用意され、このうち膳に盛られた料理を「おせち」と呼んでいた<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37">新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.37 2004年</ref>。つまり、御節料理とは別に食積(くいつみ)という重箱に酒肴を盛り合わせる新年の装飾が行われていた<ref>お宝食積([[和田はつ子]]著 2008年 ハルキ文庫 ISBN 978-4758433877)</ref>。 |

|||

江戸時代、関西では「蓬莱飾り」、江戸では「食積(くいつみ)」、九州の佐賀・長崎などでは「蓬莱台・手懸け盛り」<ref>[http://www47.tok2.com/home/yakimono/onna-sarayama/45.htm 欠かせぬ蓬莱台の飾りつけ]</ref>と称し[[歳神様]]に三方などでめでたい食べ物などを床の間に飾り、また年始の挨拶に訪れた客にも振舞ったり家族も食べたりした。傍廂(1853年)によれば天明の頃までは食べていたがそれ以降は飾るだけとなり食べなくなっていき、正月料理は重詰め等へと変化していく。のちの「東京風俗志」(明治34年)によると煮物のお膳料理を「おせち」、祝い肴を重詰めしたものを「食積」と呼んでいる<ref>美味にて候八百八町を食べつくす</ref>。 |

|||

やがて、重箱に[[本膳料理]]であった煮染めを中心とした料理が詰められるようになり食積と御節の融合が進んだ。現在では[[重箱]]に詰めた正月料理を御節と呼ぶようになっている<ref name="syokuryounohyakkajiten_p317">『食料の百科事典』丸善 p.317 2001年</ref><ref>[http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%A3%9F%E7%A9%8D/ 食積(くいつみ)]</ref>。重箱に御節料理を詰めるようになったのは明治時代以降のことと言われている<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/>。また、重箱に御節を詰める手法が完全に確立した時期は第二次世界大戦後でデパートなどが見栄えの良い重箱入りの御節料理を発売したことによるとも言われている<ref name="kitanosyoku"/>。一方、正月料理の重詰めについては江戸時代の文化・文政年間の料理茶屋における料理の影響を受けているとみる説もある<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>。 |

|||

== 概要 == |

|||

=== 由来 === |

|||

お節の語源としては中国から伝わった五節供の行事が[[奈良時代]]の朝廷内で[[節会]](せちえ)として行われ、そこで供される供御を節供(せちく)と言った。現在のような料理ではなく、高盛りになったご飯などであった<ref>[http://www.kibun.co.jp/enter/osechi/shogatu/taisetu/oshougatu_08.html 日本人のしきたりと正月 紀文]</ref>。 |

|||

五節句の行事は[[江戸時代]]には[[庶民]]にも広まったが明治6年[[太政官]]布告によって朝廷の行事としては廃止された。また五節供のうちの人日は陰暦1月7日であったが[[新暦]]採用により約一か月ほど早まることになった<ref>NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 p121</ref>。 |

|||

五節句の行事は明治6年[[太政官]]布告によって朝廷の行事としては廃止された。また、五節供のうちの人日は陰暦1月7日であったが[[新暦]]採用により約一か月ほど早まることになった<ref>NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 p121</ref>。 |

|||

江戸時代、関西では「蓬莱飾り」江戸では「食積(くいつみ)」、九州の佐賀・長崎などでは「蓬莱台・手懸け盛り」<ref>[http://www47.tok2.com/home/yakimono/onna-sarayama/45.htm 欠かせぬ蓬莱台の飾りつけ]</ref>と称し[[歳神様]]に三方などでめでたい食べ物などを床の間に飾り、また年始の挨拶に訪れた客にも振舞ったり家族も食べたりした。傍廂(1853年)によれば天明の頃までは食べていたがそれ以降は飾るだけとなり食べなくなっていき、正月料理は重詰め等へと変化していく。のちの「東京風俗志」(明治34年)によると煮物のお膳料理を「おせち」、祝い肴を重詰めしたものを「食積」と呼んでいる<ref>美味にて候八百八町を食べつくす</ref>。 |

|||

現在は[[重箱]]に詰めた正月料理をお節と呼ぶようになった<ref>[http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%A3%9F%E7%A9%8D/ 食積(くいつみ)]</ref>。 |

|||

元来は[[大晦日]]から元旦にかけての年越しにおいて食べるものであったとされるが<ref name="kankonsousainosahou_p342"/>、今日では[[正月三が日]]もしくは七日にかけての松の内の期間において食べるものを指すようになっている<ref name="kankonsousainosahou_p342"/>。 |

|||

[[北海道]]・東北など一部の地方では歳迎えの儀として大晦日に食べる風習が残っている<ref name="kitanosyoku">[http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/shokubunka/kitanosyokubunka/osechi.html 北海道では大晦日からおせち料理を食べる](北の食文化データボックス)</ref>。一方、[[首都圏 (日本)|首都圏]]の113家庭を対象とした調査では、[[2004年]]頃から正月だからといって御節料理にとらわれない人も現れているようである。 |

|||

== 構成 == |

|||

[[画像:御節料理 かまぼこP1010431.jpg|170px|thumb|紅白かまぼこ(奥)と伊達巻(手前)]] |

|||

=== 内容 === |

=== 内容 === |

||

御節料理の基本は |

御節料理の基本は、祝い肴三種(三つ肴、口取り)、[[煮しめ]] 酢の物、焼き物である。地方により構成は異なる。三つ肴の内容は関東では[[黒豆]]、数の子、ごまめ(田作り)の3種<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="nipponnoshikitari_p59">武光誠編著『日本のしきたり-開運の手引き』講談社 p.59 1994年</ref>、関西では黒豆、数の子、たたきごぼうの3種である<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="nipponnoshikitari_p59"/><ref name="nipponnoengisyoku_p210">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.210 2007年</ref>。 |

||

祝い肴の内容は関東では 黒豆、数の子、田作り(ごまめ)、関西では たたきごぼう、数の子、田作り(ごまめ)または黒豆となる。 |

|||

また関西ではにらみ鯛といって三が日の間は箸をつけずににらむだけの尾頭つきの鯛の焼き、[[重箱]]に詰めて供される。一般的には、御節料理とは、献立すべてを指すのではなく、重箱詰めされた料理のみを指す。重箱に詰めるのは、めでたさを「重ねる」という意味で[[縁起]]をかついだものである(同様の意味合いから、雑煮もおかわりをするのが良いとされている) |

|||

一つ一つの料理は、火を通したり干したり、あるいは[[酢]]に漬けたり味を濃くするなど、日持ちする物が多い。これは |

一つ一つの料理は、火を通したり干したり、あるいは[[酢]]に漬けたり味を濃くするなど、日持ちする物が多い。これは歳神を迎えて共に食事を行う正月の火を聖なるものとして捉え、神と共食する雑煮をつくるほかは火を使う煮炊きをできるだけ避けるべきという風習に基づく<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/><ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p39">新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.39 2004年</ref>。家事から女性を解放するためという要素があるとみる説もある<ref name="kankonsousainosahou_p342"/>。 |

||

また、関西には「睨み鯛」といって三が日の間は箸をつけない尾頭つきの鯛を焼いたものを重詰めする風習がある<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p39"/>。 |

|||

現在では、食品の保存技術も進んだため、生ものや[[珍味]]のほか、[[中華料理]]、[[西洋料理]]など多種多様な料理を重箱に詰めて供することも多い。また、これらの御節料理を宅配サービスを前提とした食料品店、[[百貨店]]、[[料亭]]、[[インターネット]]上の店舗が販売し、買い求める人々も増えている。 |

現在では、食品の保存技術も進んだため、生ものや[[珍味]]のほか、[[中華料理]]、[[西洋料理]]など多種多様な料理を重箱に詰めて供することも多い。また、これらの御節料理を宅配サービスを前提とした食料品店、[[百貨店]]、[[料亭]]、[[インターネット]]上の店舗が販売し、買い求める人々も増えている。 |

||

[[File:Osechi yoyaku.jpg|thumb|200px|百貨店のお節販売コーナー]] |

|||

{| class="wikitable" style="clear:both;" |

|||

=== その他 === |

|||

|+ |

|||

<!--正月元日(1月1日)も、昔から、[[山]]に帰った[[田の神]]を呼び戻すために祝われる重要な[[節日]]とされていたがある時、[[凶作]]によって食料が枯渇し、正月に炊飯する為の[[竈]]から煙が上がらないのを高殿に昇った[[仁徳天皇]]が見つけて心を痛め、「正月に民達の竈から煙の上らない年は[[免税]]とする」と言った事から、税逃がれ目的で毎年の正月は竈を休ませる日となった。その後も免税措置は撤回せず、仁徳天皇の御殿は[[雨漏り]]がするほど酷い状況であったという。|←「御節料理」の説明に必要でしょうか。--> |

|||

! !!料理名 !! 解説 !! 由緒 !! 写真 |

|||

|- |

|||

!nowrap rowspan="9"| 祝い肴<br />(口取り) |

|||

|- |

|||

| 黒豆 || 黒豆の煮物。 || 黒は[[道教]]において邪除けの色とされている<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。黒く日焼けするほど達者(マメ)に働けるようにと邪気を払い長寿と健康(無病息災)を願ったもの<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="maruzensyokuhinsougoujiten_p163">『丸善食品総合辞典』丸善 p.163 1998年</ref><ref name="nipponnoengisyoku_p207">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.207 2007年</ref><ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p59"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/><ref name="kanbutsunojiten_p214">星名桂治著『乾物の事典』東京堂出版 p.214 2011年</ref>。 || |

|||

|- |

|||

| 数の子 || ニシンの魚卵。 || 数の子は卵の数が多く、また、ニシンは「二親」に通じ、五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="maruzensyokuhinsougoujiten_p163"/><ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p59"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/><ref name="kanbutsunojiten_p215">星名桂治著『乾物の事典』東京堂出版 p.215 2011年</ref>。 || |

|||

|- |

|||

| 田作り<br />(ごまめ) || イワシの幼魚の佃煮。 || カタクチイワシを田の肥料としたところ五万俵ものコメが収穫できたとのいわれに由来している<ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。「ごまめ」は「五万米」であり「田作り」の名とともに五穀豊穣を願ったもの<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="nipponnoengisyoku_p210"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/><ref name="kankonsousainosahou_p342"/>。 || |

|||

|- |

|||

| たたきごぼう<br />(酢ごぼう) || ゴボウを擂粉木などで叩いて酢などで和えたもの。 || たたきごぼうは[[瑞鳥]](豊年の象徴)を表したもので豊作と息災を願ったもの<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。黒色には邪を払うという意味を持つ<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。また、ごぼうは地中に深く根を張ることから用いられる。 || |

|||

|- |

|||

| 紅白[[蒲鉾|かまぼこ]] || 紅白二色のかまぼこ。元は神饌の[[赤米]]、[[白米]]を模したもの。 || 形状が[[初日の出]]の形に似ることから用いられる<ref name="kanbutsunojiten_p214"/><ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。赤色は魔除け、白色は清浄を意味している<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。紅白の色が縁起が良いとされる<ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。 || |

|||

|- |

|||

| [[伊達巻]] || 「伊達」の由来は華やかさや派手さを表す言葉で[[伊達政宗]]の派手好きに由来することの他、諸説ある。見た目の豪華さで定番となる。卵焼きや[[だし巻き卵|だし巻]]を代わりに使用する場合もある。 || [[巻物]]([[書物]])に似た形から文化・学問・教養を持つことを願う縁起物<ref name="nipponnoengisyoku_p212">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.212 2007年</ref>。 || |

|||

|- |

|||

|搗ち栗/<br/>[[栗金団]]<br />(くりきんとん) || 搗ち栗(かちぐり)は栗の実を搗いたもの。栗金団は栗餡や芋餡を練ったきんとん。 || 搗ち栗は「勝ち」に通じることに由来<ref name="nipponnoengisyoku_p211"/><ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。「金団」とは[[金色]]の団子という意味で<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/>、金銀財宝を意味しており金運を願ったもの<ref name="kanbutsunojiten_p214"/><ref name="nipponnoengisyoku_p211">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.211 2007年</ref>。ただし、栗を用いるようになったのは明治時代以降とされる<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p38-39">新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.38-39 2004年</ref>。 || |

|||

|- |

|||

| お多福豆 || || 文字通り福が多からんことを祈願した。 || |

|||

|- |

|||

! rowspan="5"| 焼き肴 |

|||

|- |

|||

| 鰤の焼き物 || [[ブリ]]も参照。 || [[出世]]を祈願。[[出世魚]]であることにあやかったもの<ref name="maruzensyokuhinsougoujiten_p163"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 鯛の焼き物 || [[タイ]]も参照。元は[[神饌]]。 || 「めでたい」の語呂合わせ<ref name="maruzensyokuhinsougoujiten_p163"/><ref name="kanbutsunojiten_p215"/>。 || |

|||

|- |

|||

| [[エビ|海老]]の焼き物 || [[イセエビ|伊勢海老]]を使うことが多かったが、高価であるため、[[クルマエビ]]などが使用されている。 || [[長寿]]を祈願した縁起物<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>([[ひげ]]が長く[[腰]]が曲がっている様子に由来<ref name="kanbutsunojiten_p215"/>)。また、海老は[[脱皮]]することから生命の更新を意味するもの<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>、または、脱皮を繰り返していくことから出世を願うものとされる<ref name="kanbutsunojiten_p215"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 鰻の焼き物 || [[ウナギ]]も参照。ごく最近の趣向。 || 鰻登りから[[出世]]を祈願。 || |

|||

|- |

|||

!nowrap rowspan="4"| 酢の物 |

|||

|- |

|||

| 紅白なます || 大根と人参を用いた[[膾|なます]]。 || お祝いの水引をかたどったもの。 || |

|||

|- |

|||

| [[チョロギ|ちょろぎ]] || 植物の根を[[シソ]]酢で赤く染めたもの。多くの場合、黒豆と共に盛り付けられる。 || 「長老木」あるいは「長老喜」の字をあて長寿を願う<ref name="nipponnoengisyoku_p207"/>。 || [[Image:Stachys affinis dyed red.jpg|thumb|140px|ちょろぎは[[黒豆]]と共に盛り付けられる。]] |

|||

|- |

|||

| 酢蓮<br />(すばす) || [[レンコン]]の酢の物。 || 穴が多数ある蓮根は将来の見通しがきくという意味の縁起かつぎである<ref name="nipponnoshikitari_p59"/><ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。 || |

|||

|- |

|||

! rowspan="11"| 煮物 |

|||

|- |

|||

| [[昆布巻き]] || 煮しめの中の材料としても用いられる。 || 「喜ぶ」の語呂合わせ<ref name="maruzensyokuhinsougoujiten_p163"/><ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。また、昆布は「ひろめ」あるいは「えびすめ」とも称された<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。「ひろめ」は[[末広がり]]である昆布の形状に由来する<ref name="kanbutsunojiten_p214"/>。また、「昆布」に「子生」の字をあて子孫繁栄を願ったものともいわれる<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。昆布巻きは伊達巻と同じく[[巻物]]([[書物]])に似た形から文化・学問を象徴する意味を持つ<ref name="nipponnoengisyoku_p212">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.212 2007年</ref>。 || |

|||

|- |

|||

| 陣笠椎茸<br/>([[シイタケ|椎茸]]) || 煮しめの材料の一。陣笠椎茸は椎茸の傘を陣笠に見立てたもの<ref name="nipponnoengisyoku_p213">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.213 2007年</ref>。 || 武家社会の名残<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 楯豆腐<br/>([[豆腐]]) || 煮しめの材料の一。楯豆腐は豆腐に焼き目を付けて楯に見立てたもの<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || 武家社会の名残<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

|nowrap| 手綱こんにゃく<br/>([[コンニャク]]) || 煮しめの材料の一。手綱こんにゃくはコンニャクを手綱に見立てたもの<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || 武家社会の名残<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 芽出しくわい<br/>([[クワイ|くわい]])<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/> || 煮しめの材料の一。 || 最初に大きな芽が一本出ることから「めでたい」にかけたもの<ref name="kanbutsunojiten_p215"/>。芽が出ることから出世を祈願したもの。また、古くは平仮名の「か」を「くわ」と表したので、くわい=かい=快から、一年を快く過ごせるように。 || [[画像:Sagittaria trifolia.JPG|100px|thumb|くわい(調理前のもの)]] |

|||

|- |

|||

| 花蓮根<br/>([[レンコン|蓮根]]) || 煮しめの材料の一。 || 先述のように穴が多数ある蓮根は将来の見通しがきくという意味の縁起かつぎである<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。この[[孔]]が空いていることから将来が見通せるようにとの意味のほか、花蓮根には花の後に実を結ぶようにとの意味がある<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 矢羽根蓮根<br/>(蓮根) || 煮しめの材料の一。 || [[破魔矢]]の矢羽根に見立てたもの<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

| [[サトイモ|八ツ頭]]<br />([[サトイモ|里芋]])<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/> || 煮しめの材料の一。 || 親イモが大きいことに因んで頭(かしら)になることを願うもの<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。また、里芋は親芋に子芋がたくさん育つことから子宝を願ったものとされる<ref name="kanbutsunojiten_p215"/>。 || |

|||

|- |

|||

| [[キンカン|金柑]] || 煮しめの材料の一。 || 財宝としての「金冠」を意味している<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/>。 || |

|||

|- |

|||

| 梅花にんじん<br />([[ニンジン|人参]])<ref name="nipponnoengisyoku_p213"/> || 煮しめの材料の一。 || || |

|||

|- |

|||

|} |

|||

=== 組重 === |

|||

[[北海道]]・東北など一部の地方では歳迎えの儀として大晦日に食べる風習が残っている<ref name="kitanosyoku">[http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/shokubunka/kitanosyokubunka/osechi.html 北海道では大晦日からおせち料理を食べる](北の食文化データボックス)</ref>。一方、[[首都圏 (日本)|首都圏]]の113家庭を対象とした調査では、[[2004年]]頃から正月だからといって御節料理にとらわれない人も現れているようである。 |

|||

== 主な料理 == |

|||

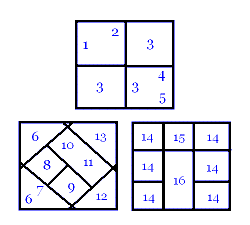

[[画像:Japanese Osechi.jpg|thumb|300px|御節料理(関東風)]] |

[[画像:Japanese Osechi.jpg|thumb|300px|御節料理(関東風)]] |

||

[[画像:Japanese Osechi.png|thumb|300px|上図の解説。1:えびの煮しめ、2:田作り、3:煮しめ、4:蒲鉾、5:伊達巻き、6:肴、7:昆布巻き、8:栗きんとん、9:トビコ、10:鯛の焼き物、11:数の子、12:酢の物、13:菓子、14:肴、15:黒豆、16:伊勢えびの焼き物]] |

[[画像:Japanese Osechi.png|thumb|300px|上図の解説。1:えびの煮しめ、2:田作り、3:煮しめ、4:蒲鉾、5:伊達巻き、6:肴、7:昆布巻き、8:栗きんとん、9:トビコ、10:鯛の焼き物、11:数の子、12:酢の物、13:菓子、14:肴、15:黒豆、16:伊勢えびの焼き物]] |

||

御節料理を詰めるのには組重(組になった重箱)を用いる。重箱に詰める意味は、めでたさを「重ねる」という意味で縁起をかついだものである。 |

|||

[[画像:御節料理 かまぼこP1010431.jpg|170px|thumb|紅白かまぼこ(奥)と伊達巻(手前)]] |

|||

[[Image:Stachys affinis dyed red.jpg|140px|thumb|ちょろぎは[[黒豆]]と共に盛り付けられる。]] |

|||

重箱は外を黒塗り、内を朱塗りとしたものが正式とされる<ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/>。 |

|||

* 紅白[[蒲鉾|かまぼこ]] |

|||

: 祝儀用としてめでたい彩りから。元は神饌の[[赤米]]、[[白米]]を模したもの。 |

|||

組重については、本来は五段重であったともいわれ<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>、この五段重を正式としている説<ref name="nipponnoengisyoku_p205">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.205 2007年</ref>もある。ただ、最近では四段重が普通となっており<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>、この四段重を正式なものとしている説<ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="wanoshikitari_p185">新谷尚紀著『和のしきたり―日本の暦と年中行事』日本文芸社 p.185 2007年</ref>もある。 |

|||

* [[伊達巻]] |

|||

: 「伊達」の由来は華やかさや派手さを表す言葉で[[伊達政宗]]の派手好きに由来することの他、諸説ある。見た目の豪華さで定番となる。[[巻き物]]([[書物]])に似た形から、[[知識]]が増えることを願う縁起物。卵焼きや[[だし巻き卵|だし巻]]を代わりに使用する場合もある。 |

|||

四段重は春夏秋冬を表すといわれ<ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/>、また、完全を表す「三」にさらに一つ重ねる意であるともいわれる<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/>。 |

|||

* [[栗金団]](くりきんとん) |

|||

: 「金団」とは[[黄金]]の団子という意味(金の[[布団]]の意味とする地方もある)で、見た目の色合いが豪華で[[金塊]]のように見えるところから定番となる。 |

|||

一方、五段重における五の重は[[土用]]を表すといわれる<ref name="kankonsousainosahou_p342"/>。ただ、五の重の内容については諸説あり、五段重を用いる場合、来年こそは重箱を一杯にできますようにという意味で五の重には実際には詰めることはしないとするもの<ref name="nipponnoengisyoku_p205-207">柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.205-207 2007年</ref>、[[なます]]や[[酢の物]]を詰める重であるとするもの<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>、「控えの重」として多めに御節料理を詰めたりあるいは家族の好物を詰めるために用いられる重であるとするもの<ref name="kankonsousainosahou_p343">グラフ社著『冠婚葬祭の作法―規律としてのルールとマナー 改訂版』グラフ社 p.343 2003年</ref>などがある。 |

|||

* [[昆布巻き]] |

|||

: 「よろこぶ」の語呂合わせから。 |

|||

なお、組重の四段目については四(し)が「死」を連想させ不吉で縁起が悪いことから「与の重(よのじゅう)」と呼ばれている<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="wanoshikitari_p185"/>([[四の字]]も参照)。 |

|||

* お多福豆 |

|||

: 文字通り福が多からんことを祈願した。 |

|||

* 紅白[[膾|なます]] |

|||

: お祝いの水引をかたどったもの。 |

|||

* [[カブ|蕪]]の[[酢の物]] |

|||

* [[チョロギ|ちょろぎ]] |

|||

: 植物の根を[[シソ]]酢で赤く染めたもの。多くの場合、黒豆と共に盛り付けられる。 |

|||

* 酢蓮(すばす) |

|||

: [[レンコン]]の酢の物。 |

|||

近年では三段重や二段重といった略式のものも多い<ref name="kankonsousainosahou_p343"/>。 |

|||

=== 焼き物 === |

|||

* [[ブリ|鰤]]の焼き物 |

|||

: [[出世魚]]である事から[[出世]]を祈願したもの。 |

|||

* [[鯛]]の焼き物 |

|||

: 元は[[神饌]]。「めでたい」の語呂合わせ。 |

|||

* [[エビ|海老]]の焼き物 |

|||

: [[ひげ]]が長く[[腰]]が曲がっている様子が[[老人]]を連想させることから[[長寿]]を祈願したもの。[[イセエビ|伊勢海老]]を使うことが多かったが、高価であるため、[[クルマエビ]]などが使用されている。 |

|||

* [[ウナギ|鰻]]の焼き物 |

|||

: 鰻登りから[[出世]]を祈願。ごく最近の風潮。 |

|||

=== |

=== 重詰め === |

||

重詰めの形式には、市松、七宝、八方、段取、升詰、隅取といった形式がある<ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。一つの重の品数は奇数とする<ref name="nipponnoshikitari_p59"/>。 |

|||

* [[クワイ|くわい]] |

|||

: 大きな芽が出ることから「めでたい」、芽が出る=出世を祈願。また、古くは平仮名の「か」を「くわ」と表したので、くわい=かい=快から、一年を快く過ごせるように。 |

|||

* [[レンコン|蓮根]] |

|||

: [[孔]]が空いていることから遠くが見えるように先見性のある1年を祈願。 |

|||

[[画像:Sagittaria trifolia.JPG|100px|thumb|くわい(調理前のもの)]] |

|||

* [[ゴボウ|牛蒡]] |

|||

* たたきごぼう(酢ごぼう) |

|||

: ごぼう地中に深く根を張ることから |

|||

* [[サトイモ|里芋]] |

|||

: 里芋は子芋がたくさん付くことから、子宝を願って。 |

|||

* [[サトイモ|八ツ頭]] |

|||

: 同じく小芋がたくさん付くことから、また八には末広がりの意味をかけて子宝、子孫繁栄を願う |

|||

関東では隙間なく詰められるのに対して、関西では裏白などを飾りつけながらふんわりと散らしながら詰められていたが<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>、最近はその限りではなく、販売している関西風・京風お節も隙間なくキッチリと詰めて販売しているのがほとんどである<ref>NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 124p</ref><ref>[http://210.155.69.200/eiyou/contents.php?key1=2011-12-02%2002:48:53&key2=e97cf54d7d0987b5da32d457106093e7baffecb5&year=1972&volume=38&number=1&folder=15&spage=46&epage=47 栄養と料理 昭和47年 38巻 1号 p47]</ref>。 |

|||

== 重詰め == |

|||

江戸時代には御節料理とは別に、食積(くいつみ)という重箱に酒肴を盛り合わせる新年の装飾が行われており<ref>お宝食積([[和田はつ子]]著 2008年 ハルキ文庫 ISBN 978-4758433877)</ref>、やがてこの重箱に本来、[[本膳料理]]であった煮染めを中心とした料理が詰められるようになり、食積と御節の合体化が進んだ。重箱に御節を詰める手法が完全に確立した時期は、第二次世界大戦後であり、デパートなどが見栄えの良い重箱入りの御節料理を発売したこととも言われている<ref name="kitanosyoku"/>。 |

|||

四段重の一般的な構成については次の通り。 |

|||

御節料理の重詰めには五段重を使うが、近年では省略され三段重が利用される場合が多い。重箱に詰める意味は、めでたさを「重ねる」という意味で縁起をかついだものである(同様の意味合いから、雑煮もおかわりをするのが良いとされている)。 |

|||

* 一の重には祝い肴のうち三つ肴と口取り<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/>。 |

|||

重箱は上から順に一の重、二の重、三の重、与の重、五の重と数える。四段目が与の重(よのじゅう)と呼ばれるのは四(し)が死を連想させ縁起が悪いと考えられているためである。詰め方は地域や家風によっても異なるがおおむね以下のようになっている。なお、四段重が正式であるといわれる場合もあるが、これは控えの重(五の重)を省略した形である。 |

|||

* 二の重には焼き物<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/><ref name="kankonsousainosahou_p342"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/>。 |

|||

* 三の重には煮物<ref name="kankonsousainosahou_p343"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/>もしくは酢の物<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/>。 |

|||

* 与の重には酢の物<ref name="kankonsousainosahou_p343"/><ref name="nipponnoshikitari_p58"/><ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/>もしくは煮しめ<ref name="nihonnogyoujitoshikitari_p37"/>。 |

|||

五段重の一般的な構成については次の通り。 |

|||

重詰めの形式は、市松、段どり、博多、七宝などの形がある。江戸風のお重は隙間なく詰める習慣があり、関西では裏白や南天などを飾りつけながらふんわりと散らしながら詰める事があるが、最近はその限りではなく、販売している関西風・京風お節も隙間なくキッチリと詰めて販売しているのがほとんどである<ref>NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 124p</ref><ref>[http://210.155.69.200/eiyou/contents.php?key1=2011-12-02%2002:48:53&key2=e97cf54d7d0987b5da32d457106093e7baffecb5&year=1972&volume=38&number=1&folder=15&spage=46&epage=47 栄養と料理 昭和47年 38巻 1号 p47]</ref>。 |

|||

* 一の重には祝い肴<ref name="nipponnoengisyoku_p205"/><ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>。 |

|||

* 二の重には口取り<ref name="nipponnoengisyoku_p205"/><ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>。 |

|||

* 三の重には鉢肴<ref name="nipponnoengisyoku_p205"/>あるいは海川の幸<ref name="nipponnoengisyoku_p205"/>または焼き物<ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>。 |

|||

* 与の重には煮しめ(山の幸の煮物)<ref name="nipponnoengisyoku_p205"/><ref name="ryourisyokuzaidaijiten_p394"/>。 |

|||

* 五の重(五段重とする場合の五の重については先述のように説が分かれる) |

|||

なお、黒豆・田作り・数の子の祝い肴については一の重に入れられるほか別の入れ物に盛り付けられることもある<ref name="syokuryounohyakkajiten_p317"/>。 |

|||

==脚注== |

== 脚注 == |

||

<references /> |

<references /> |

||

| 99行目: | 147行目: | ||

[[Category:日本の食文化]] |

[[Category:日本の食文化]] |

||

[[Category:民俗学]] |

[[Category:民俗学]] |

||

[[Category:日本の年中行事]] |

|||

[[Category:正月]] |

[[Category:正月]] |

||

[[Category:ハレの食事]] |

[[Category:ハレの食事]] |

||

| 107行目: | 154行目: | ||

[[en:Osechi]] |

[[en:Osechi]] |

||

[[es:Osechi]] |

[[es:Osechi]] |

||

[[fa:اوسهچی]] |

|||

[[fr:Osechi]] |

[[fr:Osechi]] |

||

[[id:Osechi]] |

[[id:Osechi]] |

||

| 118行目: | 166行目: | ||

[[ru:Осэти рёри]] |

[[ru:Осэти рёри]] |

||

[[simple:Osechi]] |

[[simple:Osechi]] |

||

[[th:โอะเซะชิ]] |

|||

[[vi:Osechi]] |

[[vi:Osechi]] |

||

[[zh:御節料理]] |

[[zh:御節料理]] |

||

2012年10月31日 (水) 13:07時点における版

御節料理(おせちりょうり)とは、節日(節句)に作られる料理。今日では正月料理(しょうがつりょうり)を指す[1][2]。単におせちともいう。

概説

「おせち」は「御節供(おせちく、おせつく)」の略であり[1][2]、中国から伝わった五節供の行事に由来する[3]。奈良時代には朝廷内で節会(せちえ)として行われ、そこで供される供御を節供(せちく)と言った。現在のような料理ではなく、高盛りになったご飯などであったとされる[4]。

この五節会の儀を一般庶民がならって御節供を行うようになったものと考えられている[5]。もともとは五節句の祝儀料理すべてをいったが、のちに最も重要とされる人日の節句の正月料理を指すようになった[2]。正月料理は江戸時代の武家作法が中心となって形作られたといわれている[6]。江戸時代、正月には膳に盛られた料理と重に詰められた料理が用意され、このうち膳に盛られた料理を「おせち」と呼んでいた[7]。つまり、御節料理とは別に食積(くいつみ)という重箱に酒肴を盛り合わせる新年の装飾が行われていた[8]。

江戸時代、関西では「蓬莱飾り」、江戸では「食積(くいつみ)」、九州の佐賀・長崎などでは「蓬莱台・手懸け盛り」[9]と称し歳神様に三方などでめでたい食べ物などを床の間に飾り、また年始の挨拶に訪れた客にも振舞ったり家族も食べたりした。傍廂(1853年)によれば天明の頃までは食べていたがそれ以降は飾るだけとなり食べなくなっていき、正月料理は重詰め等へと変化していく。のちの「東京風俗志」(明治34年)によると煮物のお膳料理を「おせち」、祝い肴を重詰めしたものを「食積」と呼んでいる[10]。

やがて、重箱に本膳料理であった煮染めを中心とした料理が詰められるようになり食積と御節の融合が進んだ。現在では重箱に詰めた正月料理を御節と呼ぶようになっている[11][12]。重箱に御節料理を詰めるようになったのは明治時代以降のことと言われている[7]。また、重箱に御節を詰める手法が完全に確立した時期は第二次世界大戦後でデパートなどが見栄えの良い重箱入りの御節料理を発売したことによるとも言われている[13]。一方、正月料理の重詰めについては江戸時代の文化・文政年間の料理茶屋における料理の影響を受けているとみる説もある[6]。

五節句の行事は明治6年太政官布告によって朝廷の行事としては廃止された。また、五節供のうちの人日は陰暦1月7日であったが新暦採用により約一か月ほど早まることになった[14]。

元来は大晦日から元旦にかけての年越しにおいて食べるものであったとされるが[5]、今日では正月三が日もしくは七日にかけての松の内の期間において食べるものを指すようになっている[5]。

北海道・東北など一部の地方では歳迎えの儀として大晦日に食べる風習が残っている[13]。一方、首都圏の113家庭を対象とした調査では、2004年頃から正月だからといって御節料理にとらわれない人も現れているようである。

構成

内容

御節料理の基本は、祝い肴三種(三つ肴、口取り)、煮しめ 酢の物、焼き物である。地方により構成は異なる。三つ肴の内容は関東では黒豆、数の子、ごまめ(田作り)の3種[7][15]、関西では黒豆、数の子、たたきごぼうの3種である[7][15][16]。

一つ一つの料理は、火を通したり干したり、あるいは酢に漬けたり味を濃くするなど、日持ちする物が多い。これは歳神を迎えて共に食事を行う正月の火を聖なるものとして捉え、神と共食する雑煮をつくるほかは火を使う煮炊きをできるだけ避けるべきという風習に基づく[6][17]。家事から女性を解放するためという要素があるとみる説もある[5]。

また、関西には「睨み鯛」といって三が日の間は箸をつけない尾頭つきの鯛を焼いたものを重詰めする風習がある[17]。

現在では、食品の保存技術も進んだため、生ものや珍味のほか、中華料理、西洋料理など多種多様な料理を重箱に詰めて供することも多い。また、これらの御節料理を宅配サービスを前提とした食料品店、百貨店、料亭、インターネット上の店舗が販売し、買い求める人々も増えている。

| 料理名 | 解説 | 由緒 | 写真 | |

|---|---|---|---|---|

| 祝い肴 (口取り) | ||||

| 黒豆 | 黒豆の煮物。 | 黒は道教において邪除けの色とされている[15]。黒く日焼けするほど達者(マメ)に働けるようにと邪気を払い長寿と健康(無病息災)を願ったもの[7][18][19][5][15][11][20]。 | ||

| 数の子 | ニシンの魚卵。 | 数の子は卵の数が多く、また、ニシンは「二親」に通じ、五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの[7][18][5][15][11][21]。 | ||

| 田作り (ごまめ) |

イワシの幼魚の佃煮。 | カタクチイワシを田の肥料としたところ五万俵ものコメが収穫できたとのいわれに由来している[20]。「ごまめ」は「五万米」であり「田作り」の名とともに五穀豊穣を願ったもの[7][16][11][5]。 | ||

| たたきごぼう (酢ごぼう) |

ゴボウを擂粉木などで叩いて酢などで和えたもの。 | たたきごぼうは瑞鳥(豊年の象徴)を表したもので豊作と息災を願ったもの[15]。黒色には邪を払うという意味を持つ[15]。また、ごぼうは地中に深く根を張ることから用いられる。 | ||

| 紅白かまぼこ | 紅白二色のかまぼこ。元は神饌の赤米、白米を模したもの。 | 形状が初日の出の形に似ることから用いられる[20][15]。赤色は魔除け、白色は清浄を意味している[15]。紅白の色が縁起が良いとされる[20]。 | ||

| 伊達巻 | 「伊達」の由来は華やかさや派手さを表す言葉で伊達政宗の派手好きに由来することの他、諸説ある。見た目の豪華さで定番となる。卵焼きやだし巻を代わりに使用する場合もある。 | 巻物(書物)に似た形から文化・学問・教養を持つことを願う縁起物[22]。 | ||

| 搗ち栗/ 栗金団 (くりきんとん) |

搗ち栗(かちぐり)は栗の実を搗いたもの。栗金団は栗餡や芋餡を練ったきんとん。 | 搗ち栗は「勝ち」に通じることに由来[23][20]。「金団」とは金色の団子という意味で[7]、金銀財宝を意味しており金運を願ったもの[20][23]。ただし、栗を用いるようになったのは明治時代以降とされる[24]。 | ||

| お多福豆 | 文字通り福が多からんことを祈願した。 | |||

| 焼き肴 | ||||

| 鰤の焼き物 | ブリも参照。 | 出世を祈願。出世魚であることにあやかったもの[18]。 | ||

| 鯛の焼き物 | タイも参照。元は神饌。 | 「めでたい」の語呂合わせ[18][21]。 | ||

| 海老の焼き物 | 伊勢海老を使うことが多かったが、高価であるため、クルマエビなどが使用されている。 | 長寿を祈願した縁起物[15](ひげが長く腰が曲がっている様子に由来[21])。また、海老は脱皮することから生命の更新を意味するもの[15]、または、脱皮を繰り返していくことから出世を願うものとされる[21]。 | ||

| 鰻の焼き物 | ウナギも参照。ごく最近の趣向。 | 鰻登りから出世を祈願。 | ||

| 酢の物 | ||||

| 紅白なます | 大根と人参を用いたなます。 | お祝いの水引をかたどったもの。 | ||

| ちょろぎ | 植物の根をシソ酢で赤く染めたもの。多くの場合、黒豆と共に盛り付けられる。 | 「長老木」あるいは「長老喜」の字をあて長寿を願う[19]。 |  | |

| 酢蓮 (すばす) |

レンコンの酢の物。 | 穴が多数ある蓮根は将来の見通しがきくという意味の縁起かつぎである[15][20]。 | ||

| 煮物 | ||||

| 昆布巻き | 煮しめの中の材料としても用いられる。 | 「喜ぶ」の語呂合わせ[18][20]。また、昆布は「ひろめ」あるいは「えびすめ」とも称された[15]。「ひろめ」は末広がりである昆布の形状に由来する[20]。また、「昆布」に「子生」の字をあて子孫繁栄を願ったものともいわれる[15]。昆布巻きは伊達巻と同じく巻物(書物)に似た形から文化・学問を象徴する意味を持つ[22]。 | ||

| 陣笠椎茸 (椎茸) |

煮しめの材料の一。陣笠椎茸は椎茸の傘を陣笠に見立てたもの[25]。 | 武家社会の名残[25]。 | ||

| 楯豆腐 (豆腐) |

煮しめの材料の一。楯豆腐は豆腐に焼き目を付けて楯に見立てたもの[25]。 | 武家社会の名残[25]。 | ||

| 手綱こんにゃく (コンニャク) |

煮しめの材料の一。手綱こんにゃくはコンニャクを手綱に見立てたもの[25]。 | 武家社会の名残[25]。 | ||

| 芽出しくわい (くわい)[25] |

煮しめの材料の一。 | 最初に大きな芽が一本出ることから「めでたい」にかけたもの[21]。芽が出ることから出世を祈願したもの。また、古くは平仮名の「か」を「くわ」と表したので、くわい=かい=快から、一年を快く過ごせるように。 |  | |

| 花蓮根 (蓮根) |

煮しめの材料の一。 | 先述のように穴が多数ある蓮根は将来の見通しがきくという意味の縁起かつぎである[15]。この孔が空いていることから将来が見通せるようにとの意味のほか、花蓮根には花の後に実を結ぶようにとの意味がある[25]。 | ||

| 矢羽根蓮根 (蓮根) |

煮しめの材料の一。 | 破魔矢の矢羽根に見立てたもの[25]。 | ||

| 八ツ頭 (里芋)[25] |

煮しめの材料の一。 | 親イモが大きいことに因んで頭(かしら)になることを願うもの[15]。また、里芋は親芋に子芋がたくさん育つことから子宝を願ったものとされる[21]。 | ||

| 金柑 | 煮しめの材料の一。 | 財宝としての「金冠」を意味している[25]。 | ||

| 梅花にんじん (人参)[25] |

煮しめの材料の一。 |

組重

御節料理を詰めるのには組重(組になった重箱)を用いる。重箱に詰める意味は、めでたさを「重ねる」という意味で縁起をかついだものである。

重箱は外を黒塗り、内を朱塗りとしたものが正式とされる[5][2]。

組重については、本来は五段重であったともいわれ[6]、この五段重を正式としている説[26]もある。ただ、最近では四段重が普通となっており[6]、この四段重を正式なものとしている説[5][7][27]もある。

四段重は春夏秋冬を表すといわれ[5][2]、また、完全を表す「三」にさらに一つ重ねる意であるともいわれる[7]。

一方、五段重における五の重は土用を表すといわれる[5]。ただ、五の重の内容については諸説あり、五段重を用いる場合、来年こそは重箱を一杯にできますようにという意味で五の重には実際には詰めることはしないとするもの[28]、なますや酢の物を詰める重であるとするもの[6]、「控えの重」として多めに御節料理を詰めたりあるいは家族の好物を詰めるために用いられる重であるとするもの[29]などがある。

なお、組重の四段目については四(し)が「死」を連想させ不吉で縁起が悪いことから「与の重(よのじゅう)」と呼ばれている[7][27](四の字も参照)。

近年では三段重や二段重といった略式のものも多い[29]。

重詰め

重詰めの形式には、市松、七宝、八方、段取、升詰、隅取といった形式がある[5][15]。一つの重の品数は奇数とする[15]。

関東では隙間なく詰められるのに対して、関西では裏白などを飾りつけながらふんわりと散らしながら詰められていたが[6]、最近はその限りではなく、販売している関西風・京風お節も隙間なくキッチリと詰めて販売しているのがほとんどである[30][31]。

四段重の一般的な構成については次の通り。

- 一の重には祝い肴のうち三つ肴と口取り[7][5][2][11]。

- 二の重には焼き物[7][5][2][11]。

- 三の重には煮物[29][2][11]もしくは酢の物[7]。

- 与の重には酢の物[29][2][11]もしくは煮しめ[7]。

五段重の一般的な構成については次の通り。

- 一の重には祝い肴[26][6]。

- 二の重には口取り[26][6]。

- 三の重には鉢肴[26]あるいは海川の幸[26]または焼き物[6]。

- 与の重には煮しめ(山の幸の煮物)[26][6]。

- 五の重(五段重とする場合の五の重については先述のように説が分かれる)

なお、黒豆・田作り・数の子の祝い肴については一の重に入れられるほか別の入れ物に盛り付けられることもある[11]。

脚注

- ^ a b 新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.36 2004年

- ^ a b c d e f g h i 武光誠編著『日本のしきたり-開運の手引き』講談社 p.58 1994年

- ^ 『食料の百科事典』丸善 p.316 2001年

- ^ 日本人のしきたりと正月 紀文

- ^ a b c d e f g h i j k l m n グラフ社著『冠婚葬祭の作法―規律としてのルールとマナー 改訂版』グラフ社 p.342 2003年

- ^ a b c d e f g h i j k 『料理食材大事典』主婦の友社 p.394 1996年

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.37 2004年

- ^ お宝食積(和田はつ子著 2008年 ハルキ文庫 ISBN 978-4758433877)

- ^ 欠かせぬ蓬莱台の飾りつけ

- ^ 美味にて候八百八町を食べつくす

- ^ a b c d e f g h i 『食料の百科事典』丸善 p.317 2001年

- ^ 食積(くいつみ)

- ^ a b 北海道では大晦日からおせち料理を食べる(北の食文化データボックス)

- ^ NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 p121

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 武光誠編著『日本のしきたり-開運の手引き』講談社 p.59 1994年

- ^ a b 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.210 2007年

- ^ a b 新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.39 2004年

- ^ a b c d e 『丸善食品総合辞典』丸善 p.163 1998年

- ^ a b 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.207 2007年

- ^ a b c d e f g h i 星名桂治著『乾物の事典』東京堂出版 p.214 2011年

- ^ a b c d e f 星名桂治著『乾物の事典』東京堂出版 p.215 2011年

- ^ a b 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.212 2007年

- ^ a b 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.211 2007年

- ^ 新谷尚紀著『日本の「行事」と「食」のしきたり』青春出版社 p.38-39 2004年

- ^ a b c d e f g h i j k l 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.213 2007年

- ^ a b c d e f 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.205 2007年

- ^ a b 新谷尚紀著『和のしきたり―日本の暦と年中行事』日本文芸社 p.185 2007年

- ^ 柳原一成・柳原紀子著『ニッポンの縁起食―なぜ「赤飯」を炊くのか』日本放送出版協会 p.205-207 2007年

- ^ a b c d グラフ社著『冠婚葬祭の作法―規律としてのルールとマナー 改訂版』グラフ社 p.343 2003年

- ^ NHKきょうの料理 定本正月料理 「おせち」の由来 柳原一成 124p

- ^ 栄養と料理 昭和47年 38巻 1号 p47