「小田急電鉄のダイヤ改正」の版間の差分

Izumi Blast (会話 | 投稿記録) |

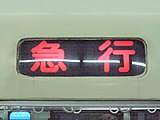

m →急行 |

||

| (7人の利用者による、間の24版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{画像提供依頼|過去に使用されていた黒地に黄文字の「準急」の種別幕|date=2012年10月15日}} |

|||

'''小田急ダイヤ改正'''(おだきゅうダイヤかいせい)では、[[小田急電鉄]]と、系列会社である[[箱根登山鉄道]]の鉄道線において過去に実施された[[ダイヤグラム#ダイヤ改正|ダイヤ改正]]、および今後実施される予定のダイヤ改正について述べる。 |

|||

'''小田急ダイヤ改正'''(おだきゅうダイヤかいせい)では、[[小田急電鉄]]において実施<!--あえて過去とも未来ともしない-->の[[ダイヤグラム#ダイヤ改正|ダイヤ改正]]と、輸送体系の変遷について述べる。 |

|||

本項では、系列会社である[[箱根登山鉄道]]の鉄道線におけるダイヤ改正についても一部記述する。[[小田急ロマンスカー]]の運行の歴史についての詳細は[[小田急ロマンスカー|当該項目]]を参照のこと。また、駅名が改称された駅については、基本的には当時の駅名で記述する。 |

|||

== ダイヤ改正の変遷 == |

== ダイヤ改正の変遷 == |

||

=== 開業から終戦まで === |

=== 開業から終戦まで === |

||

[[画像:Odakyu-Moha-1.JPG|thumb|right |

[[画像:Odakyu-Moha-1.JPG|thumb|right|開業当時の車両(モハ1形復元車)]] |

||

[[1927年]][[4月1日]]、新宿駅と小田原駅の間が一部単線で小田原線として開業し、37駅が開設された。列車種別は[[#各駅停車|各駅停車]]と[[#準急・直通|直通]]の2種類が設定された<ref name="rp405-15"/>。各駅停車は近郊区間にあたる新宿駅から稲田登戸駅までの間のみの運行であったのに対し、直通は新宿駅と稲田登戸駅の間では経堂駅にのみ停車をし、稲田登戸駅以遠は各駅に停車した<ref name="rp405-15"/>。開業当時は直通が45分間隔、各駅停車は経堂駅までが5分間隔で、稲田登戸駅までは10分間隔となっていた<ref name="rp405-15"/>が、実際にはそれだけの需要はなく<ref name="rp405-15"/>、同年6月には直通が60分間隔、稲田登戸駅までは8分から15分間隔に減便されている<ref name="rp405-15"/>。 |

|||

[[1927年]][[4月1日]]、新宿駅~小田原駅間が一部単線で開業し、37駅が開設された。 |

|||

開業時、列車種別は'''各駅停車'''と'''直通'''の2種類が設定された。各駅停車は近郊区間に当たる新宿駅~稲田登戸駅のみの運行であったのに対し、直通は、新宿駅~稲田登戸駅間では経堂駅にのみ停車をし、稲田登戸駅~小田原駅間を各駅に停車した。開業当時は直通が45分間隔、各駅停車は経堂駅までが5分間隔で、稲田登戸駅までは10分間隔となっていたが、実際にはそれだけの需要はなく、同年6月には直通が60分間隔、稲田登戸駅までは8分から15分間隔に減便されている。 |

|||

1927年[[10月15日]]、新宿駅 |

1927年[[10月15日]]、新宿駅と小田原駅の間の全線複線化が完成したことから、新たに[[#急行|急行]]が設定された<ref name="rp405-15"/>。当初は急行・直通とも60分間隔で、両者あわせて30分間隔であった<ref name="rp405-15"/>が、これもそこまでの需要がなく、翌年3月には急行は1日3往復に減便されている<ref name="rp405-15"/>。 |

||

[[1929年]]4月1日、大野信号所(現在の相模大野駅 |

[[1929年]]4月1日、大野信号所(現在の相模大野駅)と片瀬江ノ島駅の間に江ノ島線が開業した<ref name="rp405-16"/>。江ノ島線は直通が60分間隔での運行で<ref name="rp405-16"/>、このほかに不定期急行が1日3往復設定された<ref name="rp405-16"/>。 |

||

[[1935年]][[6月1日]]、「週末温泉列車」と称す |

[[1935年]][[6月1日]]、「週末温泉列車」と称する新宿駅と小田原駅を無停車で運行する列車の運行が開始され<ref name="rp405-16"/>、箱根方面への観光客輸送にも力を入れるようになるが、戦争の影響により[[1942年]]1月、運行を取りやめている<ref name="rp405-17"/>。 |

||

戦争の影響 |

戦争の影響により、[[1944年]]11月の改正では急行も廃止され、各駅停車と直通のみの運行となり<ref name="rp405-17"/>、[[1945年]]6月には、直通も廃止され、全線各駅停車のみの運行となり、終戦を迎えた<ref name="rp405-17"/>。 |

||

なお、戦時中の1941年11月25日~[[1943年]]4月1日には神中鉄道(現在の相模鉄道)の海老名駅 |

なお、戦時中の1941年11月25日~[[1943年]]4月1日には神中鉄道(現在の相模鉄道)の海老名駅から本厚木駅までの直通運転が行われた<ref name="rp405-16"/>。 |

||

=== 終戦から1960年まで === |

=== 終戦から1960年まで === |

||

終戦後もしばらくは、全線各駅停車のみの運行だったが、[[1946年]]2月、1943年に中止された相模鉄道の海老名駅 |

終戦後もしばらくは、全線各駅停車のみの運行だったが、[[1946年]]2月、1943年に中止された相模鉄道の海老名駅から本厚木駅までの直通運転が再開され<ref name="rp405-17"/>、1946年10月1日には新たに準急が設定された。運行開始当初の準急は、新宿駅、下北沢駅、経堂駅、成城学園前駅、稲田多摩川駅以西各駅に停車した<ref name="rp405-17"/>。 |

||

また、[[1948年]]9月には準急のうち豪徳寺駅 |

また、[[1948年]]9月には準急のうち豪徳寺駅以遠が各駅停車となる[[#区間準急・「桜準急」|区間準急(通称「桜準急」)]]が運行される<ref name="rp405-106"/>など、優等列車が順次設定された<ref name="rp405-17"/>。 |

||

そして、1948年10月16日には、新宿駅 |

そして、1948年10月16日には、新宿駅と小田原駅の間を無停車の[[小田急ロマンスカー|特急]]が土休日限定ながら運行開始となり<ref name="rp405-17"/>、[[1949年]]10月1日には、特急の毎日運行と急行が復活した<ref name="rp405-18"/>。 |

||

[[File:OER DC5000 original.png|thumb |

[[File:OER DC5000 original.png|thumb|御殿場線乗り入れのため1955年に登場した[[小田急キハ5000形気動車|キハ5000形]]]] |

||

[[1950年]]8月1日には、箱根登山鉄道小田原駅~箱根湯本駅間への小田急電車の乗り入れが開始されたほか、[[1955年]]10月1日には新松田駅構内の連絡線を経由して[[日本国有鉄道]][[御殿場線]]へ乗り入れる列車が設定された。この列車は、小田急線内では特急扱いであるが、国鉄線内では準急扱いとなったため、 |

[[1950年]]8月1日には、箱根登山鉄道小田原駅~箱根湯本駅間への小田急電車の乗り入れが開始された<ref name="rp405-18"/>ほか、[[1955年]]10月1日には新松田駅構内の連絡線を経由して[[日本国有鉄道]][[御殿場線]]へ乗り入れる列車が設定された<ref name="rp405-19"/>。この列車は、小田急線内では特急扱いであるが、国鉄線内では準急扱いとなったため、[[小田急ロマンスカー|特別準急]]という種別となった<ref name="rp405-19"/>。 |

||

また、優等列車の停車駅にも変化が見られ、1949年10月の急行復活時、急行の停車駅は、新宿駅、下北沢駅、稲田多摩川駅、新原町田駅、本厚木駅、伊勢原駅、鶴巻駅、秦野駅~新松田駅の各駅、小田原駅であったが、[[1951年]]4月1日には急行の相模大野駅停車開始と準急の成城学園前駅以西の各駅、1955年3月25日には通勤急行の運転も開始され、小田原線内では急行通過の稲田多摩川駅への停車と急行の走らない江ノ島線でも運転が行われた。なお、江ノ島線では、[[1959年]]4月から急行の運転が開始された。 |

また、優等列車の停車駅にも変化が見られ、1949年10月の急行復活時、急行の停車駅は、新宿駅、下北沢駅、稲田多摩川駅、新原町田駅、本厚木駅、伊勢原駅、鶴巻駅、秦野駅~新松田駅の各駅、小田原駅であった<ref name="rp405-18"/>が、[[1951年]]4月1日には急行の相模大野駅停車開始<ref name="rp405-19"/>と準急の成城学園前駅以西の各駅、1955年3月25日には[[#通勤急行|通勤急行]]の運転も開始され<ref name="rp405-19"/>、小田原線内では急行通過の稲田多摩川駅への停車と急行の走らない江ノ島線でも運転が行われた<ref name="rp405-19"/>。なお、江ノ島線では、[[1959年]]4月から急行の運転が開始された<ref name="rp405-19"/>。 |

||

=== 1960年代 - 高密度通勤ダイヤの開始 === |

=== 1960年代 - 高密度通勤ダイヤの開始 === |

||

[[1960年]][[3月25日]]改正と同時に[[百合ヶ丘駅]]が[[小田急小田原線|小田原線]] |

[[1960年]][[3月25日]]改正と同時に[[百合ヶ丘駅]]が[[小田急小田原線|小田原線]][[読売ランド前駅|西生田駅]]と[[柿生駅]]の間に開業した。この頃から[[ラッシュ時]]の混雑が激しくなっていたため、1960年11月の改正では、朝ラッシュ時の[[各駅停車]]に[[小田急2400形電車|2400形]]などの加減速性能の高い車両を集中的に運用することで高速化を図り<ref name="rp405-20"/>、従来の[[準急列車|準急]]停車駅のうち[[和泉多摩川駅]]~[[喜多見駅]]間を通過する[[#通勤準急|通勤準急]]の運行を開始することで、近郊区間の[[優等列車]]本数を倍増させる方策に出た<ref name="rp405-20"/>。 |

||

[[1963年]]11月には、[[新宿駅]]の改良工事が一部を残して完成し、新宿駅の発着線が5線になったのを機に増発を実施している。この時に[[東北沢駅]]での朝ラッシュ時優等列車待避は行われなくなり、ピーク時1時間に30本の列車が運行される輸送力重視の[[ダイヤグラム#平行ダイヤ|平行ダイヤ]]となった。 |

[[1963年]]11月には、[[新宿駅]]の改良工事が一部を残して完成し<ref name="rp405-20"/>、新宿駅の発着線が5線になったのを機に増発を実施している。この時に[[東北沢駅]]での朝ラッシュ時優等列車待避は行われなくなり、ピーク時1時間に30本の列車が運行される輸送力重視の[[ダイヤグラム#平行ダイヤ|平行ダイヤ]]となった<ref name="rp405-21"/>。 |

||

[[File:OER 2600 original.png|thumb |

[[File:OER 2600 original.png|thumb|各駅停車の輸送力増強のため1963年に登場した[[小田急2600形電車|2600形]]]] |

||

[[1964年]][[11月5日]]改正では、急行の8両編成化が実施され、日中の急行のほとんどが相模大野駅で分割・併合を行なうようになった。各駅停車には収容力を増大した新型電車として[[小田急2600形電車|2600形]]が投入されている。通勤準急は準急に統合され、喜多見駅~和泉多摩川駅間は通過となった。日中には当時の急行停車駅に経堂・成城学園前・登戸を追加した |

[[1964年]][[11月5日]]改正では、急行の8両編成化が実施され、日中の急行のほとんどが相模大野駅で分割・併合を行なうようになった。各駅停車には収容力を増大した新型電車として[[小田急2600形電車|2600形]]が投入されている<ref name="rp405-21"/>。通勤準急は準急に統合され、喜多見駅~和泉多摩川駅間は通過となった<ref name="rp405-21"/>。日中には当時の急行停車駅に経堂・成城学園前・登戸を追加した[[#快速準急|快速準急]]の運行が開始された<ref name="rp405-21"/>。この改正と同時に、[[小田急江ノ島線|江ノ島線]]急行の[[本鵠沼駅]]および[[鵠沼海岸駅]]の停車が開始されている。また、[[相模鉄道]]からの[[海老名駅]]~[[本厚木駅]]間直通運転は廃止となった<ref name="rp405-21"/>。 |

||

[[1966年]][[6月1日]]改正からは[[小田急ロマンスカー|特急]]「[[はこね (列車)|さがみ号]]」が[[向ヶ丘遊園駅]]と[[新松田駅]]にも停車するようになった。 |

[[1966年]][[6月1日]]改正からは[[小田急ロマンスカー|特急]]「[[はこね (列車)|さがみ号]]」が[[向ヶ丘遊園駅]]と[[新松田駅]]にも停車するようになった<ref name="rp405-21"/>。 |

||

1966年[[11月7日]]改正と同時に[[湘南台駅]]が[[小田急江ノ島線|江ノ島線]][[長後駅]] |

1966年[[11月7日]]改正と同時に[[湘南台駅]]が[[小田急江ノ島線|江ノ島線]][[長後駅]]と[[六会日大前駅|六会駅]]間に開業した。急行の運転時間拡大による増発が図られ、江ノ島線の急行は毎時2本運転となった<ref name="rp405-22"/>。また、朝ラッシュ時の準急の8両編成化が実施された<ref name="rp405-22"/>。なお、この年には[[小田急2600形電車|2600形]]6両編成に[[小田急2200形電車|2200形]]2両を連結した8両編成の試運転が行なわれているが、実施は見送られている。 |

||

[[1967年]]11月改正ではさらに通勤時間帯の増発が行われ、朝ラッシュ時の急行・準急・各駅停車の本数が1:1:1となった。この時、各駅停車は優等列車を[[経堂駅]]で2本まとめて待避するようになった。 |

[[1967年]]11月改正ではさらに通勤時間帯の増発が行われ、朝ラッシュ時の急行・準急・各駅停車の本数が1:1:1となった<ref name="rp405-22"/>。この時、各駅停車は優等列車を[[経堂駅]]で2本まとめて待避するようになった。 |

||

[[File:ODAKYU-ROMANCECAR-SSE-3000.jpg|thumb |

[[File:ODAKYU-ROMANCECAR-SSE-3000.jpg|thumb|1968年から御殿場線直通に使用されることになった[[小田急3000形電車 (初代)|3000形SSE車]]]] |

||

[[1968年]]7月1日からは、御殿場線の電化により直通列車についても電車化され、愛称も「あさぎり」に統一されることになった。これにともない、キハ5000形・5100形に代えて3000形SE車を5両編成に短縮改造した車両が登場した。同年10月には国鉄で準急という種別が廃止され、全て急行へ格上げされたのに伴い、小田急線内での種別は |

[[1968年]]7月1日からは、御殿場線の電化により直通列車についても電車化され、愛称も「あさぎり」に統一されることになった<ref name="rp405-22"/>。これにともない、キハ5000形・5100形に代えて3000形SE車を5両編成に短縮改造した車両が登場した<ref name="rp405-22"/>。同年10月には国鉄で準急という種別が廃止され、全て急行へ格上げされたのに伴い、小田急線内での種別は[[小田急ロマンスカー|連絡急行]]となった<ref name="rp405-22"/>。 |

||

[[1969年]]11月改正では、急行の大型8両編成化が実施された。登場したばかりの[[小田急5000形電車|5000形]]を2編成連結した以外に、[[小田急4000形電車 (初代)|4000形]]6両編成に[[小田急1800形電車|1800形]]2両を連結した編成でも運行された。 |

[[1969年]]11月改正では、急行の大型8両編成化が実施された<ref name="rp405-22"/>。登場したばかりの[[小田急5000形電車|5000形]]を2編成連結した以外に、[[小田急4000形電車 (初代)|4000形]]6両編成に[[小田急1800形電車|1800形]]2両を連結した編成でも運行された。 |

||

=== 1970年代 - 通勤輸送の増強に追われる時期 === |

=== 1970年代 - 通勤輸送の増強に追われる時期 === |

||

[[1971年]][[4月19日]]改正では急行が[[成城学園前駅]]に停車を開始したことにより、通勤急行が廃止されるとともに、朝ラッシュ時の各駅停車の優等列車待避駅が変更され、成城学園前駅・経堂駅で1本ずつ待避することになった。同年10月のダイヤ改正では、それまで新宿から松田までノンストップだった連絡急行「あさぎり」の町田停車が開始された。これは、気動車時代と比較して3倍に増加した定員に対して利用者数が追いつかない状況となったため、乗車率の改善と同時に沿線利用者の利便を図ったものである<ref name="rp546-162" |

[[1971年]][[4月19日]]改正では急行が[[成城学園前駅]]に停車を開始したことにより<ref name="rp405-22"/>、通勤急行が廃止される<ref name="rp405-22"/>とともに、朝ラッシュ時の各駅停車の優等列車待避駅が変更され、成城学園前駅・経堂駅で1本ずつ待避することになった。同年10月のダイヤ改正では、それまで新宿から松田までノンストップだった連絡急行「あさぎり」の町田停車が開始された<ref name="rp546-162"/>。これは、気動車時代と比較して3倍に増加した定員に対して利用者数が追いつかない状況となったため、乗車率の改善と同時に沿線利用者の利便を図ったものである<ref name="rp546-162"/>。 |

||

[[1972年]][[3月14日]]改正では、朝ラッシュ時に限り準急が経堂駅を通過するように、夕ラッシュ時に限り急行が海老名駅に停車するようになった。快速準急は廃止され、準急に統合された。それまでは朝ラッシュ時には1時間に30本まで増発されていたが、編成両数の増加により1時間に29本に減少し、増発の余裕がなくなっている。これ以後の朝ラッシュ時の輸送力増強は編成両数の増加が主となる。なお、1964年に地上3線(8両編成対応)・地下2線(6両編成対応)への改良工事が終了した新宿駅であったが、輸送力の増加に対応できず、さらに10両編成対応にする必要に迫られたため、1972年から再度大改良工事が開始され、地上3線のみでの運用を強いられることになった。 |

[[1972年]][[3月14日]]改正では、朝ラッシュ時に限り準急が経堂駅を通過するように、夕ラッシュ時に限り急行が海老名駅に停車するようになった。快速準急は廃止され、準急に統合された<ref name="rp405-22"/>。それまでは朝ラッシュ時には1時間に30本まで増発されていたが、編成両数の増加により1時間に29本に減少し、増発の余裕がなくなっている。これ以後の朝ラッシュ時の輸送力増強は編成両数の増加が主となる。なお、1964年に地上3線(8両編成対応)・地下2線(6両編成対応)への改良工事が終了した新宿駅であったが、輸送力の増加に対応できず、さらに10両編成対応にする必要に迫られたため、1972年から再度大改良工事が開始され、地上3線のみでの運用を強いられることになった<ref name="rp405-22"/>。 |

||

1972年[[12月18日]]改正では、急行は終日海老名駅に停車するようになったほか、[[愛甲石田駅]]、大根駅(現・[[東海大学前駅]])についても急行停車駅に追加された。また、江ノ島線各駅停車の大型車6両編成による運行が開始された。 |

1972年[[12月18日]]改正では、急行は終日海老名駅に停車するようになった<ref name="rp405-22"/>ほか、[[愛甲石田駅]]、大根駅(現・[[東海大学前駅]])についても急行停車駅に追加された<ref name="rp405-22"/>。また、江ノ島線各駅停車の大型車6両編成による運行が開始された<ref name="rp405-22"/>。1時間29本の内訳は急行9本・準急10本・各駅停車10本となった<ref name="rp546-16"/>。 |

||

[[File:OER 5052 Sangubashi.jpg|thumb |

[[File:OER 5052 Sangubashi.jpg|thumb|1977年からは10両編成の急行が運行開始]] |

||

[[1974年]][[6月1日]]改正では[[小田急多摩線|多摩線]]が開通し、[[新百合ヶ丘駅]]、[[五月台駅]]、[[栗平駅]]、[[黒川駅 (神奈川県)|黒川駅]]、[[永山駅 (東京都)|小田急永山駅]]の各駅が開業した。新設された新百合ヶ丘駅は急行停車駅となった。また、[[帝都高速度交通営団]](現・[[東京地下鉄]])[[東京地下鉄千代田線|千代田線]]の[[霞ケ関駅 (東京都)|霞ケ関駅]]~[[代々木公園駅]]間開業に伴い、代々木公園駅と乗換え可能であった[[代々木八幡駅]]に、朝ラッシュ時の準急の停車が開始された。 |

[[1974年]][[6月1日]]改正では[[小田急多摩線|多摩線]]が開通し<ref name="rp405-23"/>、[[新百合ヶ丘駅]]、[[五月台駅]]、[[栗平駅]]、[[黒川駅 (神奈川県)|黒川駅]]、[[永山駅 (東京都)|小田急永山駅]]の各駅が開業した<ref name="rp405-23"/>。新設された新百合ヶ丘駅は急行停車駅となった<ref name="rp405-23"/>。また、[[帝都高速度交通営団]](現・[[東京地下鉄]])[[東京地下鉄千代田線|千代田線]]の[[霞ケ関駅 (東京都)|霞ケ関駅]]~[[代々木公園駅]]間開業に伴い、代々木公園駅と乗換え可能であった[[代々木八幡駅]]に、朝ラッシュ時の準急の停車が開始された<ref name="rp405-23"/>。 |

||

[[1977年]][[7月1日]]改正では、新宿駅~本厚木駅間において急行の10両編成運転が開始された。 |

[[1977年]][[7月1日]]改正では、新宿駅~本厚木駅間において急行の10両編成運転が開始された<ref name="rp405-23"/>。1時間29本の内訳は急行10本・準急10本・各駅停車9本となった<ref name="rp546-16"/>。 |

||

==== 1978年 - 千代田線直通運転開始 ==== |

==== 1978年 - 千代田線直通運転開始 ==== |

||

[[File:OER-9702.jpg|thumb |

[[File:OER-9702.jpg|thumb|1978年から[[小田急9000形電車|9000形]]が営団千代田線に乗り入れを開始]] |

||

[[1978年]][[3月31日]]に実施されたダイヤ改正でのポイントは、営団千代田線との[[直通運転]]開始である。同時に、それまで各駅停車のみ停車していた[[代々木上原駅]]に、急行と準急が停車することになった。本改正により、1974年6月1日より行なわれていた、平日朝の準急の代々木八幡駅停車は解消された。なお、ダイヤ構成の関係から、千代田線直通準急のうち朝の1本目に限り、[[生田駅 (神奈川県)|生田駅]]~百合ヶ丘駅間を通過することになり、部内では「スキップ準急」と呼ばれていた。この時から、準急についても10両編成化されている。 |

[[1978年]][[3月31日]]に実施されたダイヤ改正でのポイントは、営団千代田線との[[直通運転]]開始である<ref name="rp546-145"/>。同時に、それまで各駅停車のみ停車していた[[代々木上原駅]]に、急行と準急が停車することになった<ref name="rp546-145"/>。本改正により、1974年6月1日より行なわれていた、平日朝の準急の代々木八幡駅停車は解消された<ref name="rp546-146"/>。なお、ダイヤ構成の関係から、千代田線直通準急のうち朝の1本目に限り、[[生田駅 (神奈川県)|生田駅]]~百合ヶ丘駅間を通過することになり<ref name="rp546-146"/>、部内では「スキップ準急」と呼ばれていた<ref name="rp546-17"/>。この時から、準急についても10両編成化されている<ref name="rp546-145"/>。 |

||

その後、[[1979年]][[3月26日]]・同年[[7月16日]]・[[1980年]][[7月14日]]と3次にわたってダイヤ改正が実施され、車両大型化・増発などが行われている。 |

その後、[[1979年]][[3月26日]]・同年[[7月16日]]・[[1980年]][[7月14日]]と3次にわたってダイヤ改正が実施され、車両大型化・増発などが行われている。 |

||

| 67行目: | 69行目: | ||

=== 1980年代 === |

=== 1980年代 === |

||

==== 1981年 - 新宿駅地下ホーム使用開始 ==== |

==== 1981年 - 新宿駅地下ホーム使用開始 ==== |

||

[[1981年]][[7月13日]]に実施された改正では、新宿駅の改良工事進捗により、同駅の地下ホームを供用開始した。 |

[[1981年]][[7月13日]]に実施された改正では、新宿駅の改良工事進捗により、同駅の地下ホームを供用開始した<ref name="rp546-147"/>。 |

||

: 1972年から施工されていた新宿駅の大改良工事の期間中、新宿駅では地上3線のみが使用可能で、特急が1番線(1番・2番ホーム)、急行と準急が2番線(4番ホーム)と3番線(5番・6番ホーム)、各駅停車は1番線(2番ホーム)と2番線(3番ホーム)を使用していたことが、ダイヤ作成のネックとなっていた。本改正では、地下の4番線(7番・8番ホーム)・5番線(9番・10番ホーム)が使用開始になったことで、各駅停車は全列車が地下ホームからの発着となったほか、新宿駅に到着後[[回送]]となる列車についても地下ホームに到着させることが可能になったため、ダイヤ作成の上で余裕が生まれることとなった。 |

: 1972年から施工されていた新宿駅の大改良工事の期間中、新宿駅では地上3線のみが使用可能で、特急が1番線(1番・2番ホーム)、急行と準急が2番線(4番ホーム)と3番線(5番・6番ホーム)、各駅停車は1番線(2番ホーム)と2番線(3番ホーム)を使用していたことが、ダイヤ作成のネックとなっていた。本改正では、地下の4番線(7番・8番ホーム)・5番線(9番・10番ホーム)が使用開始になったことで、各駅停車は全列車が地下ホームからの発着となった<ref name="rp546-147"/>ほか、新宿駅に到着後[[回送]]となる列車についても地下ホームに到着させることが可能になったため、ダイヤ作成の上で余裕が生まれることとなった。 |

||

: しかしながら、地上ホームの改修は終了していなかったため、1番線は同年7月13日から同年[[10月9日]]まで、2番線は同年[[10月10日]]から[[1982年]][[1月11日]]まで、3番線は1982年1月12日から3月31日まで工事のため閉鎖を余儀なくされていた。 |

: しかしながら、地上ホームの改修は終了していなかったため、1番線は同年7月13日から同年[[10月9日]]まで、2番線は同年[[10月10日]]から[[1982年]][[1月11日]]まで、3番線は1982年1月12日から3月31日まで工事のため閉鎖を余儀なくされていた<ref name="rp546-147"/>。 |

||

: 本改正の前日[[7月12日]]限りで、[[小田急1800形電車|1800形]]は運用終了となった。 |

: 本改正の前日[[7月12日]]限りで、[[小田急1800形電車|1800形]]は運用終了となった<ref name="rp546-147"/>。 |

||

==== 1982年 - 箱根登山線直通車両の大型化 ==== |

==== 1982年 - 箱根登山線直通車両の大型化 ==== |

||

[[File:Kazamatsuri 5200.jpg|thumb |

[[File:Kazamatsuri 5200.jpg|thumb|1982年から箱根登山線に大型車が乗り入れ開始]] |

||

1982年7月12日に行なわれたダイヤ改正で特筆されるのは、[[箱根登山鉄道鉄道線|箱根登山線]]の改良工事完了にともなう直通列車の大型化である。 |

1982年7月12日に行なわれたダイヤ改正で特筆されるのは、[[箱根登山鉄道鉄道線|箱根登山線]]の改良工事完了にともなう直通列車の大型化である<ref name="rp546-148"/>。 |

||

: それまで箱根登山線直通列車は中型車4両編成が限界であり、必然的に新宿からの直通急行も中型4両編成に制限されていた。[[相模大野駅]]以東は10両編成であっても、相模大野以西では急行であるにもかかわらず非冷房の中型4両編成となるため、輸送力確保・旅客サービスの点でネックとなっていた。本改正ではこれを大型6両編成に変更することで、輸送力・乗客サービスの向上を図った。本改正以後、箱根登山線への直通列車は大型6両編成が基本となった。その他、新宿駅の改良工事が完了したことによりホーム容量に余裕が生まれたため、増発も実施された。なお、本改正からは江ノ島線の夏季特別ダイヤの設定はなく、通常のダイヤへ不定期列車を設定することで対応することになった。 |

: それまで箱根登山線直通列車は中型車4両編成が限界であり、必然的に新宿からの直通急行も中型4両編成に制限されていた。[[相模大野駅]]以東は10両編成であっても、相模大野以西では急行であるにもかかわらず非冷房の中型4両編成となるため、輸送力確保・旅客サービスの点でネックとなっていた<ref name="rp546-148"/>。本改正ではこれを大型6両編成に変更することで、輸送力・乗客サービスの向上を図った。本改正以後、箱根登山線への直通列車は大型6両編成が基本となった<ref name="rp546-148"/>。その他、新宿駅の改良工事が完了したことによりホーム容量に余裕が生まれたため、増発も実施された。なお、本改正からは江ノ島線の夏季特別ダイヤの設定はなく、通常のダイヤへ不定期列車を設定することで対応することになった<ref name="rp546-148"/>。 |

||

[[1983年]][[3月23日]]改正では、新型通勤電車である[[小田急8000形電車|8000形]]の導入にともなう、主に輸送力増強のダイヤ改正となった。また、それまで他形式との併結運用がなかった2600形にも併結運用が設定され、車両運用の弾力化が図られた。一方で、それまで急行は[[新松田駅]]~[[小田原駅]]間を通過しており、これに接続する各駅停車を設定していたが、本改正では小田原駅で折り返しとなる急行の一部を[[栢山駅]]・[[富水駅]]・[[蛍田駅]]・[[足柄駅 (神奈川県)|足柄駅]]にも停車させることになった。 |

[[1983年]][[3月23日]]改正では、新型通勤電車である[[小田急8000形電車|8000形]]の導入にともなう、主に輸送力増強のダイヤ改正となった<ref name="rp546-149"/>。また、それまで他形式との併結運用がなかった2600形にも併結運用が設定され、車両運用の弾力化が図られた<ref name="rp546-149"/>。一方で、それまで急行は[[新松田駅]]~[[小田原駅]]間を通過しており、これに接続する各駅停車を設定していたが、本改正では小田原駅で折り返しとなる急行の一部を[[栢山駅]]・[[富水駅]]・[[蛍田駅]]・[[足柄駅 (神奈川県)|足柄駅]]にも停車させることになった<ref name="rp546-149"/>。 |

||

[[1984年]]3月26日改正は、同年[[4月9日]]の[[東急田園都市線]][[中央林間駅]]延長開業による乗客増を見込んだもので、江ノ島線の輸送力増強に主眼を置いたものであった。なお、ダイヤ改正に先立つ[[1月31日]]限りで[[貨物列車|定期貨物列車]]の運行が終了、[[3月20日]]限りで小荷物・手荷物輸送も廃止された。そして改正後間もない3月31日限りで社用品などを輸送するための配送列車の運行も終了となった。 |

[[1984年]]3月26日改正は、同年[[4月9日]]の[[東急田園都市線]][[中央林間駅]]延長開業による乗客増を見込んだもので<ref name="rp546-150"/>、江ノ島線の輸送力増強に主眼を置いたものであった。なお、ダイヤ改正に先立つ[[1月31日]]限りで[[貨物列車|定期貨物列車]]の運行が終了<ref name="rp546-150"/>、[[3月20日]]限りで小荷物・手荷物輸送も廃止された<ref name="rp546-150"/>。そして改正後間もない3月31日限りで社用品などを輸送するための配送列車の運行も終了となった<ref name="rp546-150"/>。 |

||

[[1985年]]3月14日改正での列車の増発などは小規模であったが、本改正と同時に、全種別・全列車の[[列車番号]]付番法則が、将来の運行管理システム導入に対応して変更されている。また、本改正と同時に小田原線新松田駅~栢山駅に[[開成駅]]が開業した。 |

[[1985年]]3月14日改正での列車の増発などは小規模であったが、本改正と同時に、全種別・全列車の[[列車番号]]付番法則が、将来の運行管理システム導入に対応して変更されている<ref name="rp546-151"/>。また、本改正と同時に小田原線新松田駅~栢山駅に[[開成駅]]が開業した<ref name="rp546-151"/>。 |

||

[[1986年]][[3月24日]]改正では、主に江ノ島線や小田原線相模大野駅~本厚木駅間における朝ラッシュ時における増発が中心となった。本改正から、[[小田急4000形電車 (初代)|4000形]]冷房改造車が運用開始となった。 |

[[1986年]][[3月24日]]改正では、主に江ノ島線や小田原線相模大野駅~本厚木駅間における朝ラッシュ時における増発が中心となった<ref name="rp546-151"/>。本改正から、[[小田急4000形電車 (初代)|4000形]]冷房改造車が運用開始となった<ref name="rp546-151"/>。 |

||

[[1987年]]3月23日改正は、小田原線相模大野以西の増発や、ラッシュ時のピーク前後の輸送力増強が主な内容となった。なお、急行の相武台前駅停車は、本改正で休日の停車がなくなり、平日のみとなった。 |

[[1987年]]3月23日改正は、小田原線相模大野以西の増発や、ラッシュ時のピーク前後の輸送力増強が主な内容となった<ref name="rp546-152"/>。なお、急行の相武台前駅停車は、本改正で休日の停車がなくなり、平日のみとなった<ref name="rp546-152"/>。 |

||

==== 1988年 - 各駅停車の8両編成化 ==== |

==== 1988年 - 各駅停車の8両編成化 ==== |

||

[[File:Model 1000-4+4cars of Odakyu Electric Railway.JPG|thumb |

[[File:Model 1000-4+4cars of Odakyu Electric Railway.JPG|thumb|[[小田急1000形電車|1000形]]を導入することで各駅停車を8両編成に増強]] |

||

[[1988年]][[3月22日]]のダイヤ改正では、新型通勤電車である[[小田急1000形電車|1000形]]の営業運転開始と、それに伴う近郊区間(新宿駅 - 向ヶ丘遊園駅間)各駅停車の8両編成化が大きく宣伝された。また、多摩線についても車両の大型化と増発が行なわれた。 |

[[1988年]][[3月22日]]のダイヤ改正では、新型通勤電車である[[小田急1000形電車|1000形]]の営業運転開始と、それに伴う近郊区間(新宿駅 - 向ヶ丘遊園駅間)各駅停車の8両編成化が大きく宣伝された<ref name="rp546-152153"/>。また、多摩線についても車両の大型化と増発が行なわれた<ref name="rp546-153"/>。 |

||

[[1989年]][[3月27日]]改正は、夕方・夜間の急行増発と準急・各駅停車の8両編成列車の増加が主な内容となった。また、1000形の千代田線直通運用が開始された。また、本改正から本厚木駅に「あしがら号」上り1本が停車することになった。なお、本改正に先立つ1989年[[1月19日]]限りで、小田急から非冷房の中型通勤車両は全廃となり、[[小田急向ヶ丘遊園モノレール線|モノレール線]]を除いてすべての車両が大型冷房車となった。 |

[[1989年]][[3月27日]]改正は、夕方・夜間の急行増発と準急・各駅停車の8両編成列車の増加が主な内容となった<ref name="rp546-153"/>。また、1000形の千代田線直通運用が開始された<ref name="rp546-153"/>。また、本改正から本厚木駅に「あしがら号」上り1本が停車することになった<ref name="rp546-154"/>。なお、本改正に先立つ1989年[[1月19日]]限りで、小田急から非冷房の中型通勤車両は全廃となり、[[小田急向ヶ丘遊園モノレール線|モノレール線]]を除いてすべての車両が大型冷房車となった<ref name="rp546-153"/>。 |

||

=== 1990年代 - 特急ロマンスカーの新展開 === |

=== 1990年代 - 特急ロマンスカーの新展開 === |

||

<!--特急ロマンスカーの新展開は1990年に限って行なわれたわけではない--> |

<!--特急ロマンスカーの新展開は1990年に限って行なわれたわけではない--> |

||

[[1990年]]3月27日改正でのポイントは、多摩線の延伸による[[唐木田駅]]開業である。各駅停車は8両編成で運転される列車がさらに増強された。また、中央林間駅に急行が停車するようになった。本改正で、朝方の上り1本のみ設定されていた生田駅~百合ヶ丘駅間通過の準急(スキップ準急)は廃止となり、9000形の千代田線直通運用も終了した。 |

[[1990年]]3月27日改正でのポイントは、多摩線の延伸による[[唐木田駅]]開業である<ref name="rp546-154"/>。各駅停車は8両編成で運転される列車がさらに増強された<ref name="rp546-154"/>。また、中央林間駅に急行が停車するようになった<ref name="rp546-154"/>。本改正で、朝方の上り1本のみ設定されていた生田駅~百合ヶ丘駅間通過の準急(スキップ準急)は廃止となり<ref name="rp546-154"/>、9000形の千代田線直通運用も終了した<ref name="rp546-154"/>。 |

||

==== 1991年 - 「あさぎり号」相互直通運転開始 ==== |

==== 1991年 - 「あさぎり号」相互直通運転開始 ==== |

||

[[File:JRC-EC371-Asagiri.jpg|thumb |

[[File:JRC-EC371-Asagiri.jpg|thumb|1991年から小田急に乗り入れるようになった[[JR東海371系電車|371系]]]] |

||

[[1991年]][[3月16日]]に行なわれたダイヤ改正でもっとも大きく宣伝されたのは、[[東海旅客鉄道]](JR東海)[[御殿場線]]直通列車「[[あさぎり (列車)|あさぎり号]]」の特急化と乗り入れ区間の延長、それに伴う[[小田急20000形電車|20000形「RSE」]]就役である。 |

[[1991年]][[3月16日]]に行なわれたダイヤ改正でもっとも大きく宣伝されたのは、[[東海旅客鉄道]](JR東海)[[御殿場線]]直通列車「[[あさぎり (列車)|あさぎり号]]」の特急化と乗り入れ区間の延長、それに伴う[[小田急20000形電車|20000形「RSE」]]就役である<ref name="rp546-155"/>。 |

||

: [[1955年]]から運行されている御殿場線直通列車は、これまで小田急の車両が[[御殿場駅]]まで乗り入れる「片乗り入れ」となっていた。本改正では、JR東海も[[JR東海371系電車|371系]]を乗り入れのために新造し、相互乗り入れに変更されることになった。また、同時に運行区間も[[沼津駅]]まで延長され、列車種別も連絡急行から特急に変更された。同時に「あさぎり号」の停車駅の見直しも行なわれ、[[裾野駅]]および沼津駅に停車開始する代わりに、全列車が[[山北駅]]および[[谷峨駅]]を、一部列車は[[駿河小山駅]]を通過することになった。 |

: [[1955年]]から運行されている御殿場線直通列車は、これまで小田急の車両が[[御殿場駅]]まで乗り入れる「片乗り入れ」となっていた。本改正では、JR東海も[[JR東海371系電車|371系]]を乗り入れのために新造し、相互乗り入れに変更されることになった<ref name="rp546-155"/>。また、同時に運行区間も[[沼津駅]]まで延長され、列車種別も連絡急行から特急に変更された。同時に「あさぎり号」の停車駅の見直しも行なわれ、[[裾野駅]]および沼津駅に停車開始する代わりに、全列車が[[山北駅]]および[[谷峨駅]]を、一部列車は[[駿河小山駅]]を通過することになった<ref name="rp546-155"/>。 |

||

: なお、従来の平日ダイヤは月曜日から土曜日までとなっていたが、本改正からは平日ダイヤは月曜日から金曜日までとなり、それまでの休日ダイヤは土休日ダイヤに変更された。[[休日#週休二日制|週休二日制]]の浸透に伴うもので、これに伴いそれまで平日ダイヤのみ設定されていた千代田線直通準急が、休日ダイヤにおいても設定されることになった。また、朝ラッシュピーク時の列車のうち、準急5本を急行に変更したため、1時間29本の内訳は急行15本・準急5本・各駅停車9本となった。 |

: なお、従来の平日ダイヤは月曜日から土曜日までとなっていたが、本改正からは平日ダイヤは月曜日から金曜日までとなり、それまでの休日ダイヤは土休日ダイヤに変更された<ref name="rp546-155"/>。[[休日#週休二日制|週休二日制]]の浸透に伴うもので、これに伴いそれまで平日ダイヤのみ設定されていた千代田線直通準急が、休日ダイヤにおいても設定されることになった<ref name="rp546-156"/>。また、朝ラッシュピーク時の列車のうち、準急5本を急行に変更したため、1時間29本の内訳は急行15本・準急5本・各駅停車9本となった<ref name="rp546-17"/>。 |

||

[[1992年]][[3月28日]]改正では、平日日中と夜間の輸送力増強が中心となり、小田原・箱根湯本発着急行の一部で車両の連結・切り離しが相模大野駅から海老名駅に変更されている。また、朝ラッシュ時の輸送力増強策として、10両固定編成の投入で編成中間の運転台をなくして定員増に充てている。 |

[[1992年]][[3月28日]]改正では、平日日中と夜間の輸送力増強が中心となり、小田原・箱根湯本発着急行の一部で車両の連結・切り離しが相模大野駅から海老名駅に変更されている。また、朝ラッシュ時の輸送力増強策として、10両固定編成の投入で編成中間の運転台をなくして定員増に充てている。 |

||

| 110行目: | 112行目: | ||

[[1995年]][[3月4日]]改正では、「あしがら号」の一部列車が本厚木駅にも停車するようになった。また、小田原線新宿駅~[[秦野駅]]間における10両編成による急行の運転が開始された。 |

[[1995年]][[3月4日]]改正では、「あしがら号」の一部列車が本厚木駅にも停車するようになった。また、小田原線新宿駅~[[秦野駅]]間における10両編成による急行の運転が開始された。 |

||

[[1996年]]3月23日改正では、[[小田急30000形電車|30000形「EXE」]]の就役と同時に特急の運行体系の変更が行なわれた。「はこね号」として運転していた列車のうちほとんどの列車が[[町田駅]]に停車することになったため、[[町田駅]]に停車しない列車を「[[はこね (列車)|スーパーはこね号]]」に改称した。また[[小田急30000形電車|30000形「EXE」]]の就役によって「はこね号」「あしがら号」と「[[えのしま (列車)|えのしま号]]」の併結運転が開始された。これと同時に、「えのしま号」が[[大和駅 (神奈川県)|大和駅]]にも停車するようになった。 |

[[1996年]]3月23日改正では、[[小田急30000形電車|30000形「EXE」]]の就役と同時に特急の運行体系の変更が行なわれた。「はこね号」として運転していた列車のうちほとんどの列車が[[町田駅]]に停車することになったため、[[町田駅]]に停車しない列車を「[[はこね (列車)|スーパーはこね号]]」に改称した<ref name="rj356-95"/>。また[[小田急30000形電車|30000形「EXE」]]の就役によって「はこね号」「あしがら号」と「[[えのしま (列車)|えのしま号]]」の併結運転が開始された<ref name="rj356-95"/>。これと同時に、「えのしま号」が[[大和駅 (神奈川県)|大和駅]]にも停車するようになった<ref name="rj356-95"/>。 |

||

[[1997年]][[6月23日]]改正では小田原線喜多見駅~和泉多摩川駅間の[[複々線]]化が完成したことに伴うダイヤ改正が実施され、特急「えのしま号」の増発が行われた。 |

[[1997年]][[6月23日]]改正では小田原線喜多見駅~和泉多摩川駅間の[[複々線]]化が完成したことに伴うダイヤ改正が実施され、特急「えのしま号」の増発が行われた。 |

||

| 117行目: | 119行目: | ||

==== 1999年 - ホームウェイ号・サポート号新設 ==== |

==== 1999年 - ホームウェイ号・サポート号新設 ==== |

||

[[File:OER Romancecar Homeway -EXE-.JPG|thumb |

[[File:OER Romancecar Homeway -EXE-.JPG|thumb|1999年から運行を開始した「[[ホームウェイ (列車)|ホームウェイ号]]」]] |

||

[[1999年]][[7月17日]]改正では、主に特急の運行体系・列車名が大幅に変更された。それまで「さがみ号」「あしがら号」として運行されていた列車は「サポート号」に一本化されたほか、18時以降に新宿駅を出発する特急については、すべて「[[ホームウェイ (列車)|ホームウェイ号]]」に変更された。また、町田駅、本厚木駅、秦野駅へ停車する特急の本数が増加した。 |

[[1999年]][[7月17日]]改正では、主に特急の運行体系・列車名が大幅に変更された<ref name="rp829-204"/>。それまで「さがみ号」「あしがら号」として運行されていた列車は「サポート号」に一本化されたほか、18時以降に新宿駅を出発する特急については、すべて「[[ホームウェイ (列車)|ホームウェイ号]]」に変更された<ref name="rp829-204"/>。また、町田駅、本厚木駅、秦野駅へ停車する特急の本数が増加した。 |

||

平日の一部急行に限り行われていた相武台前駅停車については、本改正で廃止となった。また、それまで多摩線と小田原線を直通する列車は朝方上りだけの設定であったが、本改正で新宿駅始発唐木田駅行の各駅停車が新設された。 |

平日の一部急行に限り行われていた相武台前駅停車については、本改正で廃止となった<ref name="rp829-205"/>。また、それまで多摩線と小田原線を直通する列車は朝方上りだけの設定であったが、本改正で新宿駅始発唐木田駅行の各駅停車が新設された<ref name="rp829-205"/>。 |

||

=== 2000年代 - 複々線化の進展に伴う展開 === |

=== 2000年代 - 複々線化の進展に伴う展開 === |

||

==== 2000年 - 箱根登山線直通急行の増発など ==== |

==== 2000年 - 箱根登山線直通急行の増発など ==== |

||

[[2000年]][[12月2日]]改正では、[[高架橋|高架]]化の進展に伴い、経堂駅に停車する準急の設定を大幅に増加させた。経堂駅が高架化に伴い10両編成が停車可能になったことを受けたもので、朝ラッシュ時の上り準急のみ通過する。同時に、相模大野発着の営団千代田線直通準急の大幅な増発を行った。また、箱根登山線直通の急行の増発が図られ、日中の運行本数は毎時2本から4本に倍増した。これにともない、箱根登山線小田原駅 - [[箱根湯本駅]]間では、箱根登山鉄道の車両は日中は走らなくなった。このほか、急行の停車駅に湘南台駅が追加されたほか、急行と特急「ホームウェイ号」においては多摩線直通列車が設定され、初めて多摩線に急行と特急が走るようになった。このうち、急行は初めて千代田線直通として平日の朝ラッシュ時に設定された。またこの改正より、千代田線車両(6000系・06系)が小田急線内で夜間留置となる運用(外泊運用)が登場した。 |

[[2000年]][[12月2日]]改正では、[[高架橋|高架]]化の進展に伴い、経堂駅に停車する準急の設定を大幅に増加させた<ref name="rp829-205"/>。経堂駅が高架化に伴い10両編成が停車可能になったことを受けたもので<ref name="rp829-205"/>、朝ラッシュ時の上り準急のみ通過する。同時に、相模大野発着の営団千代田線直通準急の大幅な増発を行った<ref name="rp829-205"/>。また、箱根登山線直通の急行の増発が図られ、日中の運行本数は毎時2本から4本に倍増した<ref name="rp829-206"/>。これにともない、箱根登山線小田原駅 - [[箱根湯本駅]]間では、箱根登山鉄道の車両は日中は走らなくなった<ref name="rp829-206"/>。このほか、急行の停車駅に湘南台駅が追加された<ref name="rp829-206"/>ほか、急行と特急「ホームウェイ号」においては多摩線直通列車が設定され、初めて多摩線に急行と特急が走るようになった。このうち、急行は初めて千代田線直通として平日の朝ラッシュ時に設定された<ref name="rp829-206"/>。またこの改正より、千代田線車両(6000系・06系)が小田急線内で夜間留置となる運用(外泊運用)が登場した<ref name="rp829-206"/>。 |

||

なお、この改正により[[本厚木駅]] - [[取手駅]]間を運転する準急の運用は廃止された<ref>http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/1562/trta06_20001201.html</ref>。 |

|||

==== 2002年 - 湘南急行・多摩急行が登場 ==== |

==== 2002年 - 湘南急行・多摩急行が登場 ==== |

||

[[File:OER-5057-Shonan-Exp.jpg|thumb |

[[File:OER-5057-Shonan-Exp.jpg|thumb|2002年に運転が開始された[[湘南急行]]]] |

||

[[2002年]]3月23日のダイヤ改正では、江ノ島線に速達列車が設定された。 |

[[2002年]]3月23日のダイヤ改正では、江ノ島線に速達列車が設定された<ref name="rp829-206"/>。 |

||

江ノ島線系統では、新宿駅 - [[藤沢駅]](一部列車は[[片瀬江ノ島駅]])間において |

江ノ島線系統では、新宿駅 - [[藤沢駅]](一部列車は[[片瀬江ノ島駅]])間において[[#湘南急行|湘南急行]]の運転を開始した<ref name="rp829-207"/>。これは[[2001年]]12月から運転を開始した[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)の「[[湘南新宿ライン]]」への対抗措置として位置づけられている<ref name="rp829-207"/>。 |

||

また、千代田線直通列車については相模大野発着から多摩線発着に変更となり、新種別として |

また、千代田線直通列車については相模大野発着から多摩線発着に変更となり、新種別として[[#多摩急行|多摩急行]]が設定された<ref name="rp829-206207"/>。多摩急行以外にも、朝ラッシュ時における唐木田駅発営団千代田線直通[[綾瀬駅]]行の急行の増便が行なわれた<ref name="rp829-207"/>。 |

||

その他の改正内容は以下の通り。 |

その他の改正内容は以下の通り。 |

||

* 特急ロマンスカー「サポート号」・「えのしま号」の一部列車の新百合ヶ丘駅停車開始。 |

* 特急ロマンスカー「サポート号」・「えのしま号」の一部列車の新百合ヶ丘駅停車開始<ref name="rp829-207"/>。 |

||

* 特急ロマンスカー「ホームウェイ号」の本厚木駅行、片瀬江ノ島駅行および唐木田駅の増便(各1本)と秦野駅行2本を小田原駅行に変更。 |

* 特急ロマンスカー「ホームウェイ号」の本厚木駅行、片瀬江ノ島駅行および唐木田駅の増便(各1本)と秦野駅行2本を小田原駅行に変更<ref name="rp829-208"/>。 |

||

* 小田原線を日中に走る大部分の急行は新宿駅 - 新松田駅間を10両編成で運転(相模大野駅・海老名駅での連結・切り離しの縮小)。 |

* 小田原線を日中に走る大部分の急行は新宿駅 - 新松田駅間を10両編成で運転(相模大野駅・海老名駅での連結・切り離しの縮小)<ref name="rp829-207"/>。 |

||

* 江ノ島線における準急の廃止。 |

* 江ノ島線における準急の廃止。 |

||

[[2003年]][[3月29日]]改正では、急行停車駅に[[栗平駅]]が追加されたほか、「ホームウェイ号」、湘南急行および多摩急行の増発、急行の10両編成での運転、各駅停車の8両編成での運転を増強した。 |

[[2003年]][[3月29日]]改正では、急行停車駅に[[栗平駅]]が追加された<ref name="rp829-209"/>ほか、「ホームウェイ号」、湘南急行および多摩急行の増発、急行の10両編成での運転、各駅停車の8両編成での運転を増強した<ref name="rp829-209"/>。 |

||

==== 2004年 - 快速急行・区間準急が登場 ==== |

==== 2004年 - 快速急行・区間準急が登場 ==== |

||

[[File:OER Odawara Line Four-Track Line.jpg|thumb |

[[File:OER Odawara Line Four-Track Line.jpg|thumb|2004年に複々線化された区間は延長された]] |

||

[[2004年]][[12月11日]]に実施されたダイヤ改正で最大のトピックスは、小田原線[[梅ヶ丘駅]] - 喜多見駅間の複々線化完成である。複々線化以前、各駅停車が優等列車を待避できる駅は経堂駅・成城学園前駅のみで、この区間で優等列車が追い越し可能な各駅停車の本数も2本が限界であった。1997年に一部区間が複々線化されてからもさほど変化はなかったが、本改正ではまとまった区間の複々線化が行なわれたことにより緩急分離運転を実現し、優等列車が各駅停車の運転に縛られることなくダイヤ設定を行うことが可能になった。これにより、特にラッシュ時の優等列車については大幅なスピードアップが図られた。 |

[[2004年]][[12月11日]]に実施されたダイヤ改正で最大のトピックスは、小田原線[[梅ヶ丘駅]] - 喜多見駅間の複々線化完成である<ref name="rp829-211"/>。複々線化以前、各駅停車が優等列車を待避できる駅は経堂駅・成城学園前駅のみで、この区間で優等列車が追い越し可能な各駅停車の本数も2本が限界であった。1997年に一部区間が複々線化されてからもさほど変化はなかったが、本改正ではまとまった区間の複々線化が行なわれたことにより緩急分離運転を実現し<ref name="rp829-211"/>、優等列車が各駅停車の運転に縛られることなくダイヤ設定を行うことが可能になった。これにより、特にラッシュ時の優等列車については大幅なスピードアップが図られた。 |

||

この複々線化を機に、小田原線[[下北沢駅]] - 新百合ヶ丘駅間をノンストップで走行する |

この複々線化を機に、小田原線[[下北沢駅]] - 新百合ヶ丘駅間をノンストップで走行する[[#快速急行|快速急行]]の運転を開始した<ref name="rp829-211"/>。新宿駅 - 小田原駅・藤沢駅(一往復のみ片瀬江ノ島駅)間での運転で、湘南急行は快速急行に発展的解消することになった<ref name="rp829-211"/>。また、同時に増発も実施された結果、江ノ島線方面の速達列車が多くなったことから、「えのしま号」は減便されることになった。 |

||

特急ロマンスカーでは列車名の変更が行なわれ、従来の「はこね号」および「サポート号」を整理し、箱根登山鉄道直通特急を「はこね号」、小田原線内発着特急を「さがみ号」に統一した。「さがみ号」の愛称が復活したことにより、1999年から使用されてきた「サポート号」の愛称は消滅することになった。また、本改正では平日ラッシュ時上りに通勤利用者向けの「さがみ号」の運行が開始されたが、平日朝7時台に新宿に到着する特急は本改正で初めて設定されたもの |

特急ロマンスカーでは列車名の変更が行なわれ、従来の「はこね号」および「サポート号」を整理し、箱根登山鉄道直通特急を「はこね号」、小田原線内発着特急を「さがみ号」に統一した<ref name="rp829-212"/>。「さがみ号」の愛称が復活したことにより、1999年から使用されてきた「サポート号」の愛称は消滅することになった<ref name="rp829-212"/>。また、本改正では平日ラッシュ時上りに通勤利用者向けの「さがみ号」の運行が開始されたが、平日朝7時台に新宿に到着する特急は本改正で初めて設定されたものである。 |

||

この他、平日の日中(10時 - 17時30分)と土休日ダイヤにおいて、急行が経堂駅にも停車するようになった。また、新種別として |

この他、平日の日中(10時 - 17時30分)と土休日ダイヤにおいて、急行が経堂駅にも停車するようになった<ref name="rp829-211"/>。また、新種別として[[#区間準急・「桜準急」|区間準急]]の運行が開始された<ref name="rp829-211"/>。停車駅は新宿駅・代々木上原駅・下北沢駅と梅ヶ丘駅以西の各駅で、東北沢駅での工事により同駅での優等列車待避が出来なくなったため、この区間に限って優等列車と同様の速達性を持たせる目的である<ref name="rp829-211"/>。 |

||

その他の改正内容は以下の通り。 |

その他の改正内容は以下の通り。 |

||

* 新宿駅 - 新松田駅・藤沢駅・片瀬江ノ島駅間における、10両編成で運転される急行の増強。 |

* 新宿駅 - 新松田駅・藤沢駅・片瀬江ノ島駅間における、10両編成で運転される急行の増強。 |

||

* 複々線化工事に伴う各駅停車の東北沢駅での通過待ちの廃止<ref name="rp829-211"/>。 |

|||

* 一部急行(6両編成で運行される急行)の本鵠沼駅および鵠沼海岸駅の停車開始。 |

|||

* 複々線化工事に伴う各駅停車の東北沢駅での通過待ちの廃止。 |

|||

* 唐木田駅発着、千代田線直通多摩急行の夜間における増発(平日10本、土休日6本)と朝ラッシュ時における唐木田駅発千代田線急行の増便(1本)。これに伴って千代田線車両(6000系・06系)の外泊運用が4運用に増え、小田急車両(1000形)が東京メトロの[[綾瀬車両基地]]で夜間留置となる運用も登場。 |

* 唐木田駅発着、千代田線直通多摩急行の夜間における増発(平日10本、土休日6本)と朝ラッシュ時における唐木田駅発千代田線急行の増便(1本)。これに伴って千代田線車両(6000系・06系)の外泊運用が4運用に増え、小田急車両(1000形)が東京メトロの[[綾瀬車両基地]]で夜間留置となる運用も登場。 |

||

* 多摩線内発着急行の平日朝ラッシュ時における新設(上り2本・下り1本)。 |

* 多摩線内発着急行の平日朝ラッシュ時における新設(上り2本・下り1本)<ref name="rp829-212"/>。 |

||

* [[はるひ野駅]]の開業(多摩線 黒川駅 - 小田急永山駅間)。 |

* [[はるひ野駅]]の開業(多摩線 黒川駅 - 小田急永山駅間)<ref name="rp829-212"/>。 |

||

また、本改正の前日12月10日をもって、初代4000形は運用終了となった。 |

また、本改正の前日12月10日をもって、初代4000形は運用終了となった。 |

||

[[2006年]][[3月18日]]改正では、主に箱根登山線小田原駅~箱根湯本駅間におけるダイヤ改正が実施された。それ以外のダイヤについては軽微な変更にとどまっている。それまで日中の列車については全列車が小田急の車両での運行となっていたが、本改正後、同区間において朝夕に残っていた箱根登山鉄道の車両による旅客列車をすべて小田急の車両に置き換えた。本改正後、小田原駅 - [[入生田駅]]間の[[三線軌条]]は順次撤去されている。その一方、箱根登山鉄道の車両出入庫のため、入生田駅 - 箱根湯本駅間の三線軌条はこれ以後も維持されている。 |

[[2006年]][[3月18日]]改正では、主に箱根登山線小田原駅~箱根湯本駅間におけるダイヤ改正が実施された<ref name="rp829-214"/>。それ以外のダイヤについては軽微な変更にとどまっている。それまで日中の列車については全列車が小田急の車両での運行となっていたが、本改正後、同区間において朝夕に残っていた箱根登山鉄道の車両による旅客列車をすべて小田急の車両に置き換えた<ref name="rp829-214"/>。本改正後、小田原駅 - [[入生田駅]]間の[[三線軌条]]は順次撤去されている<ref name="rp829-214"/>。その一方、箱根登山鉄道の車両出入庫のため、入生田駅 - 箱根湯本駅間の三線軌条はこれ以後も維持されている<ref name="rp829-214"/>。 |

||

==== 2008年 - ロマンスカー地下鉄乗り入れ ==== |

==== 2008年 - ロマンスカー地下鉄乗り入れ ==== |

||

[[File:OER Romancecar Bay Resort -MSE-.JPG|thumb |

[[File:OER Romancecar Bay Resort -MSE-.JPG|thumb|2008年から地下鉄に乗り入れを開始したロマンスカー]] |

||

土休日ダイヤ[[2008年]][[3月15日]]、平日ダイヤ2008年[[3月17日]]改正。 |

土休日ダイヤ[[2008年]][[3月15日]]、平日ダイヤ2008年[[3月17日]]改正。 |

||

本改正では、[[東京地下鉄]](東京メトロ)千代田線直通の特急「メトロさがみ号」(本厚木駅 - [[北千住駅]]間・1本)、「メトロはこね号」(北千住駅 - 箱根湯本駅間・土休日のみ2本)、「メトロホームウェイ号」(北千住駅、[[大手町駅 (東京都)|大手町駅]] - 唐木田駅、本厚木駅間・平日3本、土休日1本)、「ベイリゾート号」(本厚木駅 - [[東京地下鉄有楽町線]][[新木場駅]]間・[[臨時列車]])の運転開始と、それに伴う[[小田急60000形電車|60000形「MSE」]]の営業運転開始が最大のトピックスである。当時、地下鉄直通の有料特急列車は日本では前例がなく、各種メディアでも大きく取り上げられた。 |

本改正では、[[東京地下鉄]](東京メトロ)千代田線直通の特急「メトロさがみ号」(本厚木駅 - [[北千住駅]]間・1本)、「メトロはこね号」(北千住駅 - 箱根湯本駅間・土休日のみ2本)、「メトロホームウェイ号」(北千住駅、[[大手町駅 (東京都)|大手町駅]] - 唐木田駅、本厚木駅間・平日3本、土休日1本)、「ベイリゾート号」(本厚木駅 - [[東京地下鉄有楽町線]][[新木場駅]]間・[[臨時列車]])の運転開始と、それに伴う[[小田急60000形電車|60000形「MSE」]]の営業運転開始が最大のトピックスである<ref name="rp829-215"/>。当時、地下鉄直通の有料特急列車は日本では前例がなく、各種メディアでも大きく取り上げられた。 |

||

また東京メトロ千代田線直通特急の運転開始に伴い、新宿発「ホームウェイ号」の多摩線直通列車の減便、本厚木行列車1本を秦野へ延長、「さがみ号」の土休日の減便が行なわれた。また、成城学園前駅が特急停車駅に追加された。 |

また東京メトロ千代田線直通特急の運転開始に伴い、新宿発「ホームウェイ号」の多摩線直通列車の減便<ref name="rp829-215"/>、本厚木行列車1本を秦野へ延長<ref name="rp829-215"/>、「さがみ号」の土休日の減便が行なわれた<ref name="rp829-215"/>。また、成城学園前駅が特急停車駅に追加された<ref name="rp829-215"/>。 |

||

特急以外では、小田原線の急行において、10両編成による運転が大幅に拡大され、途中駅での分割・連結作業の大幅な削減が行なわれた。これに伴い、箱根登山線へ直通する列車は4両編成による各駅停車のみとなった。 |

特急以外では、小田原線の急行において、10両編成による運転が大幅に拡大され、途中駅での分割・連結作業の大幅な削減が行なわれた<ref name="rp829-215"/>。これに伴い、箱根登山線へ直通する列車は4両編成による各駅停車のみとなった<ref name="rp829-215"/>。 |

||

その他の改正内容は以下の通り。 |

その他の改正内容は以下の通り。 |

||

* 平日深夜における、新宿駅発相模大野駅行の快速急行の増発(1本)。 |

* 平日深夜における、新宿駅発相模大野駅行の快速急行の増発(1本)<ref name="rp829-216"/>。 |

||

* 大和駅始発および行き列車の新設。 |

* 大和駅始発および行き列車の新設<ref name="rp829-216"/>。 |

||

* 江ノ島線の全各駅停車の6両編成化。 |

* 江ノ島線の全各駅停車の6両編成化<ref name="rp829-216"/>。 |

||

また、12月21日には和泉多摩川 - 向ヶ丘遊園間で行われている3線化工事の進展により、経堂、成城学園前、和泉多摩川、登戸の各駅のダイヤ修正が行われた。 |

また、12月21日には和泉多摩川 - 向ヶ丘遊園間で行われている3線化工事の進展により、経堂、成城学園前、和泉多摩川、登戸の各駅のダイヤ修正が行われた<ref name="rp829-216"/>。 |

||

==== 2009年 - ロマンスカーの停車パターン変更 ==== |

==== 2009年 - ロマンスカーの停車パターン変更 ==== |

||

[[File:OER 1160 Tozan Color Kazamatsuri.jpg|thumb |

[[File:OER 1160 Tozan Color Kazamatsuri.jpg|thumb|カラーリングが変更された[[小田急1000形電車|1000形]]]] |

||

土休日ダイヤ[[2009年]][[3月14日]]、平日ダイヤ2009年[[3月16日]]改正。 |

土休日ダイヤ[[2009年]][[3月14日]]、平日ダイヤ2009年[[3月16日]]改正。 |

||

本改正の主な内容としては、ロマンスカーの停車パターン・運転時刻の変更があげられる。 |

本改正の主な内容としては、ロマンスカーの停車パターン・運転時刻の変更があげられる<ref name="rp829-217"/>。 |

||

東京メトロ千代田線直通特急「メトロホームウェイ」は運転時刻・編成両数を変更した。東京メトロ有楽町線直通ロマンスカー「ベイリゾート」は運転日を各月第2・第4土曜日に変更した(8月と12月は毎週土曜日運転)。また、一部のロマンスカーの停車駅が増加し、[[小田急50000形電車|50000形「VSE」]]が初めて本厚木駅に停車するようになった。 |

東京メトロ千代田線直通特急「メトロホームウェイ」は運転時刻・編成両数を変更した。東京メトロ有楽町線直通ロマンスカー「ベイリゾート」は運転日を各月第2・第4土曜日に変更した(8月と12月は毎週土曜日運転)<ref name="rp829-217"/>。また、一部のロマンスカーの停車駅が増加し、[[小田急50000形電車|50000形「VSE」]]が初めて本厚木駅に停車するようになった<ref name="rp829-217"/>。 |

||

その他の改正内容は以下のとおり。 |

その他の改正内容は以下のとおり。 |

||

* 多摩川橋梁の複々線、登戸 - 向ヶ丘遊園間の3線での運行を開始。 |

* 多摩川橋梁の複々線、登戸 - 向ヶ丘遊園間の3線での運行を開始<ref name="rp829-216"/>。 |

||

* 新宿 - 町田・本厚木間で運行される各駅停車の8両化を推進。 |

* 新宿 - 町田・本厚木間で運行される各駅停車の8両化を推進<ref name="rp829-217"/>。 |

||

* 平日夜間に新宿 - 相模大野間の快速急行を増発。 |

* 平日夜間に新宿 - 相模大野間の快速急行を増発<ref name="rp829-217"/>。 |

||

* 多摩線の各駅停車を増発。 |

* 多摩線の各駅停車を増発<ref name="rp829-217"/>。 |

||

* 遅延防止のため、一部ダイヤ修正。 |

* 遅延防止のため、一部ダイヤ修正<ref name="rp829-217"/>。 |

||

* 箱根登山線内の折り返し運用および新松田 - 箱根湯本間の直通運用に使用される車両のカラーリングを変更([[小田急1000形電車|1000形]]の一部が変更の対象となった)。 |

* 箱根登山線内の折り返し運用および新松田 - 箱根湯本間の直通運用に使用される車両のカラーリングを変更([[小田急1000形電車|1000形]]の一部が変更の対象となった)<ref name="rp829-217"/>。 |

||

=== 2010年代 === |

=== 2010年代 === |

||

| 204行目: | 204行目: | ||

3年ぶりのダイヤ改正となった本改正の主な内容としては、時間帯ごとの利便性向上と車両運用の変更があげられる。 |

3年ぶりのダイヤ改正となった本改正の主な内容としては、時間帯ごとの利便性向上と車両運用の変更があげられる。 |

||

東京メトロ千代田線・箱根登山線直通特急「メトロはこね」が平日にも運転され、成城学園前駅が停車駅に追加された。主要駅に停車する朝夕のロマンスカーが増発。「あさぎり」の運転区間は新宿 - 御殿場間となり、60000形「MSE」での運行となった。「あさぎり」の停車駅が変更され、土休日には「えのしま」との併結運転も実施。 |

東京メトロ千代田線・箱根登山線直通特急「メトロはこね」が平日にも運転され<ref name="oer20111216"/>、成城学園前駅が停車駅に追加された。主要駅に停車する朝夕のロマンスカーが増発<ref name="oer20111216"/>。「あさぎり」の運転区間は新宿 - 御殿場間となり、60000形「MSE」での運行となった<ref name="oer20111216"/>。「あさぎり」の停車駅が変更され、土休日には「えのしま」との併結運転も実施<ref name="oer20111216"/>。 |

||

一般列車では途中駅での連結・切り離しが廃止され、土休日に新宿 - 小田原間の快速急行が増発。 |

一般列車では途中駅での連結・切り離しが廃止され<ref name="oer20111216"/>、土休日に新宿 - 小田原間の快速急行が増発<ref name="oer20111216"/>。 |

||

その他の改正予定内容は以下のとおり。 |

その他の改正予定内容は以下のとおり。 |

||

* 「メトロホームウェイ」全列車の停車駅に新百合ヶ丘駅が追加。 |

* 「メトロホームウェイ」全列車の停車駅に新百合ヶ丘駅が追加<ref name="oer20111216"/>。 |

||

* 平日に50000形「VSE」が1往復増発。 |

* 平日に50000形「VSE」が1往復増発<ref name="oer20111216"/>。 |

||

* 通勤時間帯に相模大野停車の「はこね」「さがみ」の運行。 |

* 通勤時間帯に相模大野停車の「はこね」「さがみ」の運行。 |

||

*「ホームウェイ」のダイヤが方向別にパターン化。 |

* 「ホームウェイ」のダイヤが方向別にパターン化<ref name="oer20111216"/>。 |

||

* 10000形「HiSE」・20000形「RSE」・5000形が |

* 10000形「HiSE」・20000形「RSE」・5000形が定期運用から外れ、[[JR東海371系電車|371系]]が御殿場線直通特急「あさぎり」運用から離脱<ref name="oer20111216"/>。スーパーシート・グリーン席の営業を終了。 |

||

* 前年から運休していた東京メトロ有楽町線直通臨時特急「ベイリゾート」、土休日の唐木田行「ホームウェイ」がそれぞれ運転中止。 |

* 前年から運休していた東京メトロ有楽町線直通臨時特急「ベイリゾート」、土休日の唐木田行「ホームウェイ」がそれぞれ運転中止<ref name="oer20111216"/>。 |

||

* 土休日の日中に町田始発新宿行の急行・新宿始発相模大野行の急行をそれぞれ運転。 |

* 土休日の日中に町田始発新宿行の急行・新宿始発相模大野行の急行をそれぞれ運転<ref name="oer20111216"/>。 |

||

* 小田原 - 箱根湯本間の各駅停車の小田原駅発着ホームを11番線とし、箱根登山カラーの車両(1000形)に統一。(一部列車を除く) |

* 小田原 - 箱根湯本間の各駅停車の小田原駅発着ホームを11番線とし、箱根登山カラーの車両(1000形)に統一。(一部列車を除く) |

||

* 区間準急の運転区間が新宿 - 本厚木・唐木田間に短縮。 |

* 区間準急の運転区間が新宿 - 本厚木・唐木田間に短縮。 |

||

== 小田急における列車運行の特徴 == |

|||

== その他 == |

|||

小田急では、新宿から稲田登戸までの区間を「サバー区間」(Suburbの略)、稲田登戸以遠の区間を「インター区間」(Inter countryの略)と称していた<ref name="rp405-86"/>。開業当時、サバー区間では最大10分間隔で運行し、インター区間での運行間隔は45分から60分となっており<ref name="rp405-86"/>、稲田登戸を境に運行頻度が大きく変えられていた。これは戦後も概ね継承されている。 |

|||

=== 時刻表の販売 === |

|||

*ダイヤ改正実施のおおむね数日前~半月前に「小田急時刻表」が小田急線の各駅、沿線の[[書店]]などで発売される。なお、同誌はダイヤ改正とは関係なく季刊で冊子サイズのものも発売されている。 |

|||

途中で種別を変更する列車の場合、最終行先ではなく種別が変更される駅までの行先を掲出し<ref name="dj46-36"/>、種別変更される駅では行先表示も変更される<ref name="rp829-159"/><ref group="注釈">このように途中で種別変更する急行は、趣味者からは「化け急」と呼ばれている([[#寺西829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.159]])。</ref>。例えば、新宿から相模大野まで急行で、相模大野から先は各駅停車となる場合には、行先表示は相模大野までは「急行 相模大野」となっている<ref name="rp546-107108"/>。これは「昔から小田急が得意としていた方法」とも評されている<ref name="dj46-36"/>。前述の例では、相模大野で入庫する列車でも同じ行先表示となっている<ref name="rp546-107108"/>ので、相模大野に到着後にどうなるのかは案内に注意する必要があるとされている<ref name="rp546-108"/>。 |

|||

== 注記 == |

|||

<references/> |

|||

== 列車種別 == |

|||

1927年の開業当初、小田急の列車種別は各駅停車と直通の2種類で、同年10月15日に急行という種別が設定された<ref name="rp405-15"/>。戦時中は各駅停車のみとなる<ref name="rp405-17"/>が、戦後にはまず直通が準急として再開され<ref name="rp405-17"/>、さらに1948年からは特急の運行が開始された<ref name="rp405-17"/>。1949年10月1日には急行の運行も再開された<ref name="rp405-18"/>。1955年に通勤急行・特別準急という種別が登場<ref name="rp405-19"/>、さらに1957年には下記のみ快速急行が設定され、1959年には準特急という種別も新しく設定された<ref name="rp405-19"/>。1960年には通勤準急が新設される<ref name="rp405-20"/>が、この時点での列車種別は特急・準特急・特別準急・快速急行・急行・通勤急行・準急・通勤準急・各駅停車と8種類になった。 |

|||

その後、種別については統廃合が進められ、まず1963年に準特急が廃止され<ref name="rp405-20"/>、1964年に快速準急が登場した際に通勤準急は準急に変更されている<ref name="rp405-21"/>。1968年には特別準急が連絡急行に変更され、1971年には通勤急行と急行が統合され<ref name="rp405-22"/>、1972年に快速準急が急行に格上げされた<ref name="rp405-22"/>。1991年に連絡急行という種別が特急に格上げされた<ref name="rp546-155"/>ため、小田急の列車種別は特急・急行・準急・各駅停車の4種類のみとなった。 |

|||

しばらくはこの状態で推移したが、2002年には湘南急行・多摩急行という種別が設定され<ref name="rp829-206"/>、2004年には湘南急行が廃止になった代わりに快速急行が復活し<ref name="rp829-211"/>、区間準急が新たに設定された<ref name="rp829-211"/>ことにより、小田急の列車種別は特急・快速急行・多摩急行・急行・準急・区間準急・各駅停車という7種類となった。 |

|||

以下、種別ごとに沿革と概況を記述する。 |

|||

=== 運行実績のある種別 === |

|||

==== 特急 ==== |

|||

{{Main|小田急ロマンスカー}} |

|||

==== 特別準急・連絡急行 ==== |

|||

{{Main|小田急ロマンスカー|あさぎり (列車)}} |

|||

==== 準特急 ==== |

|||

1953年4月21日のダイヤ改正で設定された、料金不要ながら座席定員制の「サービス急行」として運行を開始した<ref name="rp405-19"/>列車がその起源である。1959年4月21日のダイヤ改正で準特急料金が設定され、準特急に格上げされた<ref name="rp405-19"/>。小田原線内はノンストップで、土休日のみの運行であった<ref name="arc1-46"/>。 |

|||

1963年4月1日ダイヤ改正で廃止<ref name="rp405-20"/>。 |

|||

==== 特殊急行 ==== |

|||

[[ファイル:OER-5254-Tanzawa-go.jpg|thumb|「丹沢号」(写真は定期列車時代のもの)]] |

|||

特別料金は不要だが、特定の目的の旅客に対して設定し、停車駅が少ない列車である<ref name="arc1-47"/>。 |

|||

; 納涼ビール電車:1951年7月に初めて運行され<ref name="rp405-18"/>、当初の停車駅は新宿・下北沢・経堂・成城学園前・向ヶ丘遊園・片瀬江ノ島で<ref name="arc1-47"/>、座席指定制であるが特急料金の設定はされなかった<ref name="arc1-47"/>。ダイヤの過密化に伴い設定が難しくなり<ref name="rp405-167"/>、定期特急にビール樽を搭載するなどして継続されたが、それも1977年夏を最後に設定がなくなった<ref name="rp405-167"/>。 |

|||

; 丹沢号:1956年秋に初めて設定された<ref name="rp405-19"/>。当初は土曜日の夜の下りと日曜日の早朝下り・日曜日の上り2本が設定され<ref name="arc1-47"/>、停車駅は新宿・向ヶ丘遊園・大秦野・渋沢・新松田であった<ref name="arc1-47"/>。その後、ダイヤ改正ごとに設定は変更になった<ref name="rp679-83"/>が、1967年11月6日のダイヤ改正以降は通常の急行と同一の停車駅となった<ref name="arc2-133134"/>。1982年7月12日のダイヤ改正以降は休日朝の片道のみ運行となり<ref name="rp546-109"/>、1984年を最後に運行されなくなった<ref name="rp679-82"/>。その後、1987年以降に<ref name="rp679-83"/>、新宿を日曜日の7時11分に発車する急行小田原行きが「丹沢号」として運行されたことがある<ref name="rp546-109"/>。 |

|||

; 秋の味覚号:1973年に設定された際の停車駅は新宿・下北沢・経堂・成城学園前・向ヶ丘遊園・新原町田・座間・渋沢・小田原であった<ref name="arc2-140"/>。 |

|||

==== 快速急行 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Front destination Board of OER 2600 Rapid Express 1960's.jpg|90|Outside Information Board of OER 8000 Rapid Express.jpg|160|1970年代以前の快速急行の方向幕|2004年以降の快速急行の種別色は橙}} |

|||

快速急行という種別が初めて登場したのは1957年夏の江ノ島線における夏季輸送ダイヤからで<ref name="rp405-19"/>、新宿と片瀬江ノ島の間に運行された<ref name="rp679-82"/>。方向板・方向幕は空色をベースとして水色の円形という専用のデザインであった<ref name="rp679-83"/>。停車駅は年ごとに異なっていたが<ref name="rp679-82"/>、概ね小田原線内では急行停車駅と同一で<ref name="rp679-82"/>、江ノ島線内では相模大野と藤沢の間はノンストップであった<ref name="rp679-82"/>。車両については、普段は優等列車に入らない車両も使用されていた<ref name="rp679-82"/>。1970年代に入ると停車駅は急行と同様になり、快速急行という種別も使用されなくなった<ref name="rp679-82"/>。 |

|||

その後、2004年12月11日のダイヤ改正で、再び快速急行という種別が登場した<ref name="rp829-211"/>。これは後述する湘南急行を発展させたもので、江ノ島線だけではなく小田原線相模大野以西の区間においても設定された<ref name="rp829-211"/>。設定当初の停車駅は、新宿・代々木上原・下北沢・新百合ヶ丘・町田・相模大野・中央林間・大和・湘南台・藤沢・片瀬江ノ島の各駅で、小田原線の相模大野以西は急行停車駅と同一である<ref name="rp829-41"/>。路線図や車両の種別表示において快速急行を示す色は橙色である<ref name="rp829-247"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 湘南急行 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Shonan-Exp.jpg|160|Outside Information Board of OER 8000.jpg|160|湘南急行の種別色は橙と赤の2色}} |

|||

{{Main|湘南急行}} |

|||

2001年12月からJR東日本で[[湘南新宿ライン]]の運行が開始されたことを背景として<ref name="rp829-207"/>、2002年3月23日ダイヤ改正から設定された種別である<ref name="rp829-206"/>。江ノ島線内でそれまで急行停車駅だった南林間と長後を通過することで<ref name="rp829-207"/>、急行より所要時間が最速で5分短縮され、新宿と藤沢を最速57分で結んだ<ref name="rp829-207"/>。当初は土休日の4往復は片瀬江ノ島まで乗り入れていた<ref name="rp829-207"/>が、2003年3月29日のダイヤ改正では増発と同時に全ての列車が藤沢で折り返しとなった<ref name="rp829-209"/>。車両の種別表示において湘南急行を示す色は橙と赤の2色であった<ref name="rp829-247"/>。 |

|||

2004年12月11日のダイヤ改正で前述した快速急行に置き換えられ、廃止<ref name="rp829-211"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 多摩急行 ==== |

|||

[[ファイル:OER 1000 Indicator -Tama Express-.jpg|160px|thumb|多摩急行の種別色はピンク]] |

|||

{{Main|多摩急行}} |

|||

2002年3月23日ダイヤ改正から設定された種別で<ref name="rp829-206"/>、2000年12月2日のダイヤ改正で増発されていた日中の千代田線直通準急を多摩線に振り向けた上で<ref name="rp829-206207"/>、速達性の向上を図ったものである<ref name="rp829-207"/>。設定当初の停車駅は、代々木上原・下北沢・経堂・新百合ヶ丘・栗平・小田急永山・小田急多摩センター・唐木田の各駅で<ref name="rp829-207"/>、それまで急行停車駅であった向ヶ丘遊園は通過となった<ref name="rp829-207"/>。2004年12月12日のダイヤ改正以降、路線図や車両の種別表示において快速急行を示す色はピンク色である<ref name="rp829-247"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 急行 ==== |

|||

{{Double image aside|right|Outside Information Board of OER 2600 Express.jpg|160|Outside Information Board of OER 5000 Express.jpg|160|急行の種別色は赤}} |

|||

1927年10月15日のダイヤ改正で初めて設定された種別である<ref name="rp405-15"/>。設定当初の停車駅は、新宿・経堂・稲田登戸・新原町田・相模厚木・伊勢原・大秦野・新松田・小田原であった<ref name="rp405-15"/>。当初は毎時1本運行であったが<ref name="rp405-15"/>、需要が少なかったために1928年4月以降は3往復に削減された<ref name="rp405-15"/>。1929年4月1日に江ノ島線が開業すると、江ノ島線にも不定期列車ながら急行が設定された<ref name="rp405-16"/>が、江ノ島線内の停車駅は藤沢と片瀬江ノ島だけであった。戦時体制に入った1944年11月に、急行はいったん全廃された<ref name="rp405-17"/>。 |

|||

戦後の運行再開は江ノ島線の方が早く、1948年の夏季海水浴輸送で江ノ島線に不定期急行が復活した<ref name="rp405-17"/>。翌1949年4月1日のダイヤ改正では小田原線にも急行の運行が再開された<ref name="rp405-18"/>。このときの停車駅は、新宿・下北沢・稲田多摩川・新原町田・本厚木・伊勢原・鶴巻・大秦野・渋沢・新松田・小田原で<ref name="rp405-18"/>、1日3往復であった<ref name="rp405-18"/>。1950年10月1日のダイヤ改正では小田原線急行は1日10往復に増発され<ref name="rp405-18"/>、そのうち7往復が箱根登山線箱根湯本駅まで乗り入れた<ref name="rp405-18"/>。また、1950年10月から1952年3月31日までにかけて、段階的にGHQ専用列車の設定が廃止された<ref name="rp405-17"/>ことに伴い、米軍関係者の利便を図るために一部の急行が相武台前に停車するようになった<ref name="arc2-19"/>。1951年10月5日改正では日中の小田原線急行は1時間間隔で運行されるようになり<ref name="rp405-18"/>、1952年12月1日のダイヤ改正では、停車駅を稲田多摩川から稲田登戸に変更した<ref name="rp405-18"/>。 |

|||

1955年3月25日ダイヤ改正では停車駅に相模大野が追加された<ref name="rp405-19"/>ほか、日中の小田原線急行が30分間隔で運行されるようになった<ref name="rp405-19"/>。この時期の江ノ島線の急行では、平日の通勤時間帯に六会に一部列車が停車したほか<ref name="arc2-18"/>、ゴルフ客の利用の便を図るために中央林間にも一部の急行が停車していた<ref name="arc2-18"/>。1959年4月1日のダイヤ改正からは、それまで不定期運行だった江ノ島線の急行が定期列車として設定された<ref name="rp405-19"/>。 |

|||

その後しばらく動きはなかったが、1964年11月5日のダイヤ改正では急行の8両編成化が行われ、日中の急行のほとんどが相模大野駅で分割・併合を行なうようになった<ref name="arc2-10"/>ため、江ノ島線の急行も30分間隔で運行されるようになった。1970年11月9日ダイヤ改正では全列車が登戸に停車を開始した<ref name="rp405-22"/>ほか、土曜日に限り運行する不定期急行(通称「土曜急行」)が設定されている<ref name="rp405-22"/>。 |

|||

1971年4月19日ダイヤ改正では全列車が成城学園前に停車するようになり<ref name="rp405-22"/>、後述する通勤急行との種別統合が行われ<ref name="rp405-22"/>、通勤急行の停車駅がそのまま急行停車駅となった。このダイヤ改正から、海老名に一部の急行が停車するようになった<ref name="rp405-22"/>。1972年3月14日ダイヤ改正では快速準急が全て急行に格上げされ、日中の小田原線の急行は毎時4本運行されることになった<ref name="rp405-22"/>。その後の1972年12月18日からは海老名とともに愛甲石田・大根が終日急行停車駅として加わり<ref name="rp405-22"/>、これによって急行は本厚木と新松田の間を各駅に停車するようになった<ref name="rp405-22"/>。なお、1973年に登場した9000形において、黒地に赤文字で「急行」という種別表示が用意され<ref name="rp405-177"/>、その後急行という種別を示す色として赤色が使用されるようになった。1974年6月1日には多摩線の分岐駅として新百合ヶ丘が開業し、当初から急行停車駅となった<ref name="rp405-23"/>。1978年3月31日から千代田線との直通運転が開始されたことに伴い、代々木上原が急行停車駅に追加された<ref name="rp405-23"/>。 |

|||

1983年3月22日ダイヤ改正では、一部の急行の停車駅に栢山・富水・蛍田・足柄が追加された<ref name="rp546-149"/><ref group="注釈">1985年3月14日に開業した開成駅は、当初より一部の急行が停車する。</ref>。1990年3月27日からは、中央林間が急行停車駅に追加された<ref name="rp546-154"/>。1991年3月16日ダイヤ改正では土休日ダイヤが実施されたことに伴い、土曜日のみ運行されていた不定期急行の設定はなくなった。一方、急行の10両編成化の進展により、1998年8月22日のダイヤ改正からは、10両編成の急行は本鵠沼・鵠沼海岸を通過するようになった<ref name="rp679-190"/>。1999年7月17日ダイヤ改正では、相武台前停車列車の設定がなくなった<ref name="rp829-205"/>。 |

|||

2000年12月2日のダイヤ改正では湘南台が急行停車駅に追加される<ref name="rp829-206"/>とともに、朝方の多摩線に急行が新設された<ref name="rp829-205"/>。多摩線内の当初の停車駅は小田急永山・小田急多摩センター・唐木田であった<ref name="rp829-206"/>が、その後2003年3月29日のダイヤ改正で、停車駅に栗平が追加された<ref name="rp829-209"/>。また、2004年12月11日ダイヤ改正では、平日の日中および土休日には経堂にも停車するようになった<ref name="rp829-211"/>。 |

|||

停車駅の変遷を表にまとめると以下のようになる。設定上停車したことがない駅は不掲載。 |

|||

凡例:●…停車 ○…一部停車 —…通過 =…駅自体が未開設 |

|||

; 小田原線 |

|||

{|class="wikitable" style="text-align:center" |

|||

|- |

|||

!停車駅 |

|||

!新<br/>宿 |

|||

!代<br/>々<br/>木<br/>上<br/>原 |

|||

!下<br/>北<br/>沢 |

|||

!経<br/>堂 |

|||

!成<br/>城<br/>学<br/>園<br/>前 |

|||

!登<br/>戸 |

|||

!向<br/>ヶ<br/>丘<br/>遊<br/>園 |

|||

!新<br/>百<br/>合<br/>ヶ<br/>丘 |

|||

!町<br/>田 |

|||

!相<br/>模<br/>大<br/>野 |

|||

!相<br/>武<br/>台<br/>前 |

|||

!海<br/>老<br/>名 |

|||

!本<br/>厚<br/>木 |

|||

!愛<br/>甲<br/>石<br/>田 |

|||

!伊<br/>勢<br/>原 |

|||

!鶴<br/>巻<br/>温<br/>泉 |

|||

!東<br/>海<br/>大<br/>学<br/>前 |

|||

!秦<br/>野 |

|||

!渋<br/>沢 |

|||

!新<br/>松<br/>田 |

|||

!開<br/>成 |

|||

!栢<br/>山 |

|||

!富<br/>水 |

|||

!蛍<br/>田 |

|||

!足<br/>柄 |

|||

!小<br/>田<br/>原 |

|||

!備考 |

|||

|- |

|||

|1927年10月15日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1949年4月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|一部列車の相武台前停車は<br/>1950年10月から1952年3月にかけて開始 |

|||

|- |

|||

|1952年12月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1955年3月25日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1970年11月9日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1971年4月19日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1972年12月18日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1974年6月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1978年3月31日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1983年3月22日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|開成は1985年3月14日開業 |

|||

|- |

|||

|1999年7月17日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|2004年12月11日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|経堂停車は平日の日中と土休日 |

|||

|} |

|||

; 江ノ島線:相模大野は開業当時は開設されていなかったため、便宜上町田まで記述する。 |

|||

{|class="wikitable" style="text-align:center" |

|||

|- |

|||

!停車駅<br/> |

|||

!町田 |

|||

!相模大野 |

|||

!中央林間 |

|||

!南林間 |

|||

!大和 |

|||

!長後 |

|||

!湘南台 |

|||

!六会 |

|||

!藤沢 |

|||

!本鵠沼 |

|||

!鵠沼海岸 |

|||

!片瀬江ノ島 |

|||

!備考 |

|||

|- |

|||

|1929年4月1日 |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|不定期 |

|||

|- |

|||

|1955年3月25日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|= |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|不定期 |

|||

|- |

|||

|1959年4月1日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1971年4月19日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1990年3月27日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1990年3月27日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1999年8月22日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|2000年12月2日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

| |

|||

|} |

|||

; 多摩線 |

|||

{|class="wikitable" style="text-align:center" |

|||

|- |

|||

!停車駅<br/> |

|||

!新百合ヶ丘 |

|||

!栗平 |

|||

!小田急永山 |

|||

!小田急多摩センター |

|||

!唐木田 |

|||

!備考 |

|||

|- |

|||

|2000年12月2日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|2003年3月29日 |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|} |

|||

==== 通勤急行 ==== |

|||

1955年3月25日に初めて設定された<ref name="rp405-19"/>。設定当初の停車駅は、新宿・下北沢・稲田多摩川・稲田登戸・新原町田・本厚木・伊勢原・鶴巻・大秦野・渋沢・新松田・小田原で、急行停車駅に稲田登戸を追加したものであった<ref name="rp405-19"/>。朝の上りと夕方の下りのみ運転された<ref name="rp405-19"/>。1960年3月25日ダイヤ改正では、上りのみ成城学園前にも停車するようになった<ref name="rp405-20"/>ほか、江ノ島線にも通勤急行が設定された<ref name="rp405-20"/>。江ノ島線内の停車駅は南林間・大和・長後・藤沢・本鵠沼・鵠沼海岸・片瀬江ノ島であった<ref name="rp405-20"/>。 |

|||

1971年4月19日ダイヤ改正で急行と統合されたため廃止<ref name="rp405-22"/>。 |

|||

==== 快速準急 ==== |

|||

1964年11月5日のダイヤ改正で、日中の準急を置き換える形で登場<ref name="rp405-21"/>。設定当初の停車駅は、新宿・下北沢・経堂・成城学園前・登戸・向ヶ丘遊園・読売ランド前・鶴川・新原町田・相模大野・本厚木・伊勢原・鶴巻温泉・大秦野・渋沢・新松田・小田原と、当時の急行停車駅に経堂・成城学園前・登戸を追加したもので<ref name="rp405-21"/>、休日に限り読売ランド前と鶴川にも停車した<ref name="arc2-29"/>。当初は新宿と相模大野の間で運行していたが、その後小田原線全線に運行区間は拡大された<ref name="rp405-22"/>。 |

|||

1972年3月14日ダイヤ改正で全て急行に格上げされて廃止<ref name="rp405-22"/>。 |

|||

==== 準急・直通 ==== |

|||

[[ファイル:Outside Information Board of OER 4000.jpg|160px|thumb|準急の種別色は緑]] |

|||

1927年4月1日に「直通」として設定された種別で、停車駅は新宿・経堂・稲田登戸以遠の各駅であった<ref name="rp405-15"/>。新宿発着で稲田登戸以遠に行く列車は全て「直通」として運行された<ref name="rp405-15"/>。開業当初は45分間隔で運行されていたが、わずか2ヵ月後には60分間隔に減便されている<ref name="rp405-15"/>。1929年4月1日に江ノ島線が開業すると、江ノ島線への直通列車も60分間隔で設定されたが、停車駅が異なり、停車駅は新宿・経堂・千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵・成城学園前・狛江・喜多見・和泉多摩川・稲田多摩川・稲田登戸・玉川学園前以遠の各駅であった<ref name="rp405-16"/>。第二次世界大戦末期の1945年6月に、全列車が各駅停車となったためいったん廃止された<ref name="rp405-17"/>。 |

|||

終戦後の1946年10月1日に、準急として設定が復活した<ref name="rp405-17"/>。停車駅は新宿・下北沢・経堂・成城学園前・稲田多摩川以遠の各駅であった<ref name="rp405-17"/>。1951年4月1日のダイヤ改正では停車駅が新宿・下北沢・経堂・成城学園前以遠の各駅に変更された<ref name="rp405-18"/>。この時期は、日中の急行が増発されたことにともない、小田原線の準急は朝夕のみの運転となった<ref name="arc1-47"/>。江ノ島線準急は日中30分間隔で運行されており、新原町田か相模大野で急行の待避を行っていた<ref name="arc1-47"/>。1950年代までは、特に準急という表示はなく、行先表示板が小田原線準急は「□」、江ノ島線準急が「○」という形でデザインされることで区別されていた<ref name="arc1-47"/>。 |

|||

1960年3月25日のダイヤ改正から、日中にも小田原線の準急の運行が行われるようになり、この頃から「準急」という種別表示が行なわれるようになり<ref name="arc1-77"/>、行先表示での区別はなくなった。1964年11月5日のダイヤ改正で日中の準急が全て快速準急に格上げされ<ref name="rp405-21"/>、代わりに「通勤」という区別をする必要がなくなった通勤準急が準急に改称された<ref name="rp405-21"/>。1971年4月19日ダイヤ改正からは、一部の準急が経堂へ停車するようになり<ref name="rp405-22"/>、1972年3月14日ダイヤ改正では日中の準急の運行が再開された<ref name="rp405-22"/>。なお、1973年に登場した9000形において、黒地に黄文字で「準急」という種別表示が用意され<ref name="rp405-177"/>、その後準急という種別を示す色として黄色が使用されるようになった。1974年6月1日からは、千代田線が代々木公園まで延伸されたため、朝ラッシュ時の上り準急に限り代々木八幡に停車するようになり<ref name="rp405-23"/>、千代田線の代々木上原延伸前日の1978年3月30日まで続けられた<ref name="rp405-23"/>。 |

|||

1978年3月31日からは代々木上原も準急停車駅に追加された<ref name="rp546-145146"/>。千代田線直通準急は朝夕を中心に設定されたが、千代田線直通準急の設定にあたって、列車間合いの関係から上り1本だけが生田・読売ランド前・百合ヶ丘を通過することになり<ref name="rp546-146"/>部内では「スキップ準急」と呼ばれていた<ref name="rp546-17"/>。1990年3月27日のダイヤ改正で「スキップ準急」は設定がなくなった<ref name="rp546-154"/>。 |

|||

2000年12月2日のダイヤ改正では、新宿発着の準急を設定変更する形で直通準急を設定、直通列車の大幅な増発が図られた<ref name="rp829-205"/>。しかし、2002年3月23日ダイヤ改正では日中の直通準急は全て多摩急行に格上げされ<ref name="rp829-206207"/>、小田急線内の準急は朝夕のみの運行となった。2009年3月時点での準急の設定本数は、下り11本・上り17本である<ref name="rp829-43"/>。2004年12月11日ダイヤ改正以降、路線図や車両の種別表示において準急を示す色は緑色となった<ref name="rp829-247"/>。 |

|||

停車駅の変遷を表にまとめると以下のようになる。設定上停車したことがない駅は不掲載。 |

|||

凡例:●…停車 ○…一部停車 —…通過 =…駅自体が未開設 |

|||

{|class="wikitable" style="text-align:center" |

|||

|- |

|||

!停車駅 |

|||

!新<br/>宿 |

|||

!代<br/>々<br/>木<br/>八<br/>幡 |

|||

!代<br/>々<br/>木<br/>上<br/>原 |

|||

!下<br/>北<br/>沢 |

|||

!経<br/>堂 |

|||

!成<br/>城<br/>学<br/>園<br/>前 |

|||

!喜<br/>多<br/>見 |

|||

!狛<br/>江 |

|||

!和<br/>泉<br/>多<br/>摩<br/>川 |

|||

!登<br/>戸 |

|||

!向<br/>ヶ<br/>丘<br/>遊<br/>園 |

|||

!生<br/>田 |

|||

!読<br/>売<br/>ラ<br/>ン<br/>ド<br/>前 |

|||

!百<br/>合<br/>ヶ<br/>丘 |

|||

!新<br/>百<br/>合<br/>ヶ<br/>丘 |

|||

!柿<br/>生 |

|||

!鶴<br/>川 |

|||

!玉<br/>川<br/>学<br/>園<br/>前 |

|||

!町<br/>田 |

|||

! rowspan="10" |町田以遠は<br/>各駅に停車 |

|||

!備考 |

|||

|- |

|||

|1927年4月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|直通 |

|||

|- |

|||

|1929年4月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|= |

|||

|= |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|江ノ島線直通のみで、小田原線直通は変更なし |

|||

|- |

|||

|1946年10月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1951年4月1日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1964年11月5日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1971年4月19日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|= |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1974年6月1日 |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1978年3月31日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|- |

|||

|1990年3月27日 |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|○ |

|||

|● |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|— |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

|● |

|||

| |

|||

|} |

|||

==== 通勤準急 ==== |

|||

1960年3月25日ダイヤ改正で初めて設定された<ref name="rp405-20"/>。設定当初の停車駅は新宿・下北沢・成城学園前・登戸以遠の各駅であった<ref name="rp405-20"/>が、1964年11月5日に快速準急の設定により、日中の準急がなくなったため区別の意味がなくなり、準急に改称された<ref name="rp405-21"/>。 |

|||

==== 区間準急・「桜準急」 ==== |

|||

[[ファイル:Outside Information Board of OER 1000.jpg|160px|thumb|区間準急の種別色は空色]] |

|||

区間準急の運行は、1948年9月に設定された列車からである<ref name="rp405-17"/>。この列車では運板が桜のマークであったことから、通称「桜準急」と呼ばれていた<ref name="rp405-106"/>。停車駅は新宿・下北沢・豪徳寺以遠の各駅であった<ref name="rp405-106"/>が、各駅停車の運転間隔が拡大されたことによって各駅停車が輸送力不足となったため、1950年2月に廃止された<ref name="rp405-106"/>。 |

|||

それから50年以上が経過した2004年12月11日のダイヤ改正で、再び区間準急が設定された<ref name="rp829-211"/>。これは複々線化工事によって東北沢の待避線が使用できなくなるため、この区間に限って優等列車と同様の速達性を持たせる目的で設定され<ref name="rp829-211"/>、代々木上原では多摩急行と接続するようにした<ref name="rp829-211212"/>。設定当初の停車駅は新宿・代々木上原・下北沢・梅ヶ丘以遠の各駅である<ref name="rp829-211"/>。路線図や車両の種別表示において区間準急を示す色は空色である<ref name="rp829-247"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 各駅停車 ==== |

|||

{{Triple image|right|Front destination Board of OER 2200 Rapid Express 1950's.jpg|90|OER-Sideborad-Local.jpg|160|Outside Information Board of OER 5200.jpg|160|各駅停車の行先表示板のデザインは「△」だった|各駅停車の種別色は青}} |

|||

文字通り、各駅に停車する列車である。 |

|||

1927年4月1日の開業当時は、新宿から経堂までと稲田登戸までの区間運転が設定されており<ref name="rp405-15"/>、稲田登戸以遠にいく各駅停車は設定されていなかった。経堂までは日中5分間隔、稲田登戸までも10分間隔という高頻度運行であったが<ref name="rp405-15"/>、現実にはそれだけの需要はなく、わずか2ヵ月後には経堂までは最大10分間隔に、稲田登戸までも最大15分間隔に減便されている<ref name="rp405-15"/>。 |

|||

1929年4月1日の江ノ島線開業後、1934年9月の時刻表では早朝と夜間に新原町田と小田原・片瀬江ノ島を結ぶ区間運転の設定が確認できる<ref group="注釈">[[#生方a1-1959|『鉄道ピクトリアル アーカイブス1』p.44]]に1934年9月の時刻表が掲載されている。</ref>。また、藤沢と片瀬江ノ島の間を運行する区間運転の列車が60分間隔で設定された<ref name="rp679-94"/>ほか、1938年5月1日ダイヤ改正後の時刻表では、江ノ島線への直通に接続して通信学校と相模厚木の間を運行する区間運転の列車が設定されている<ref group="注釈">[[#青木679|『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.94]]に1938年5月1日改正の時刻表が掲載されている。</ref>。 |

|||

第二次世界大戦末期の1945年6月には、全列車が各駅停車となった<ref name="rp405-17"/>が、電力節約と車両保護を目的として、全線が直列運転<ref group="注釈">通常、鉄道車両では低速域では主電動機を全て直列に接続し、高速域では主電動機を並列に接続する。この時は並列接続の使用を禁止している([[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.17]])。</ref>であったため、新宿から小田原までは2時間39分、新宿から片瀬江ノ島までで2時間2分もかかる有様であった<ref name="rp405-17"/>。 |

|||

戦後、優等列車の運行が再開されると、再び各駅停車は区間運転主体に戻った。1959年の時点では、新宿から成城学園前・向ヶ丘遊園と、新原町田から小田原・片瀬江ノ島までの区間を主としており<ref name="arc1-48"/>、基本的な運行系統は15種類ほど存在した<ref name="arc1-48"/>。1964年11月5日改正からは、相模大野と本厚木の間の各駅停車が15分間隔での運行に増発された<ref name="rp405-21"/>。 |

|||

1972年12月18日からは海老名とともに愛甲石田・大根が終日急行停車駅として加わった<ref name="rp405-22"/>が、代わりにこの区間での日中の各駅停車の設定はなくなった<ref name="rp405-22"/>。 |

|||

開業以来、各駅停車では行先表示板のデザインを「△」としていた<ref name="arc2-137"/>。しかし、1973年に登場した9000形においては、黒地に白文字で行き先を表示することとなり、行先表示のデザインで各駅停車という種別を区別することはなくなった<ref name="arc2-137"/>。また、9000形では黒地に青文字で「各停」という種別表示が用意され<ref name="rp405-177"/>、その後各駅停車という種別を示す色として青色が使用されるようになった<ref group="注釈">ただし、「各停」の種別幕は1980年代までは使用されていなかった。</ref>。 |

|||

1983年3月22日ダイヤ改正では、一部の急行の停車駅に栢山・富水・蛍田・足柄が追加された<ref name="rp546-149"/>ことに伴い、それまで急行と接続して運行されていた新松田と小田原の区間運転の各駅停車の本数が削減された<ref name="rp546-149"/>。その後、1989年3月27日ダイヤ改正では、本厚木と新松田の日中の各駅停車の運行が復活した<ref name="rp546-153154"/>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 種別表示も用意されたが運行実績のない種別 === |

|||

==== 快速 ==== |

|||

1973年に登場した9000形において、黒地に緑文字で「快速」という種別表示が用意された<ref name="rp405-177"/>。この「快速」表示は、その後8000形でも用意されていた<ref name="1985-2-157"/><ref group="注釈">この当時の8000形の種別幕は、「急行」・「準急」・「各停」・無表示・「快速」という順序であった([[#小山1985|『私鉄の車両2 小田急』 p.157]])</ref>が、2002年の湘南急行・多摩急行の運行開始とともに消滅した<ref group="注釈">2010年時点で、地下鉄乗り入れ用の車両では「急行」・「準急」・「各停」・無表示・「多摩急行」・「快速急行」・「区間準急」という順序で([[#岸上829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.247]])、地上線用の車両では「急行」・「準急」・「各停」・無表示・「湘南急行」・「快速急行」・「区間準急」という順序となっている。([[#岸上829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.247]])</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{reflist|2|refs= |

|||

<ref name="1985-2-157">[[#小山1985|『私鉄の車両2 小田急』 p.157]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-86">[[#生方405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.86]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-15">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.15]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-16">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.16]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-17">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.17]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-18">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.18]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-19">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.19]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-20">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.20]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-21">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.21]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-22">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.22]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-23">[[#刈田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.23]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-106">[[#生方405s|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.106]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-167">[[#富田405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.167]]</ref> |

|||

<ref name="rp405-177">[[#山下405|『鉄道ピクトリアル』通巻405号 p.177]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-16">[[#陶山546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.16]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-17">[[#陶山546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.17]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-107108">[[#本多546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 pp.107-108]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-108">[[#本多546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.108]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-109">[[#本多546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.109]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-145">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.145]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-145146">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 pp.145-146]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-146">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.146]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-147">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.147]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-148">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.148]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-149">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.149]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-150">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.150]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-150">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.150]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-151">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.151]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-152">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.152]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-152153">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 pp.152-153]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-153">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.153]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-153154">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 pp.153-154]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-154">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.154]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-155">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.155]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-156">[[#刈田546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.156]]</ref> |

|||

<ref name="rp546-162">[[#生方546|『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.162]]</ref> |

|||

<ref name="rj356-95">[[#RJ356|『鉄道ジャーナル』通巻356号 p.95]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-94">[[#青木679|『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.94]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-82">[[#快急679|『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.82]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-83">[[#快急679|『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.83]]</ref> |

|||

<ref name="rp679-190">[[#本多679|『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.190]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-41">[[#田島829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.41]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-43">[[#田島829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.43]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-159">[[#寺西829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.159]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-204">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.204]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-205">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.205]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-206">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.206]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-206207">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 pp.206-207]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-207">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.207]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-208">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.208]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-209">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.209]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-211">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.211]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-211212">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 pp.211-212]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-212">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.212]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-214">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.214]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-215">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.215]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-216">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.216]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-217">[[#杉田829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.217]]</ref> |

|||

<ref name="rp829-247">[[#岸上829|『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.247]]</ref> |

|||

<ref name="arc1-46">[[#生方a1-1959|『鉄道ピクトリアル アーカイブス1』p.46]]</ref> |

|||

<ref name="arc1-47">[[#生方a1-1959|『鉄道ピクトリアル アーカイブス1』p.47]]</ref> |

|||

<ref name="arc1-48">[[#生方a1-1959|『鉄道ピクトリアル アーカイブス1』p.48]]</ref> |

|||

<ref name="arc1-77">[[#生方a1-1963|『鉄道ピクトリアル アーカイブス1』p.77]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-10">[[#zadana2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.10]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-18">[[#zadana2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.18]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-19">[[#zadana2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.19]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-29">[[#1960-a2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.29]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-133134">[[#短信a2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 pp.133-134]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-137">[[#短信a2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.137]]</ref> |

|||

<ref name="arc2-140">[[#短信a2|『鉄道ピクトリアル アーカイブス2』 p.140]]</ref> |

|||

<ref name="dj46-36">[[#DJ46|『鉄道ダイヤ情報』通巻46号 p.36]]</ref> |

|||

<ref name="oer20111216">{{cite press release|author=|date=2011-12-16|url=http://www.odakyu.jp/program/info/data.info/6813_2421858_.pdf|title=2012年3月17日(土) ダイヤ改正を実施します。|publisher=[[小田急電鉄]]|language=日本語|accessdate=2012-06-27}}</ref> |

|||

}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

=== 書籍 === |

|||

* 『[[鉄道ピクトリアル]]』通巻405号「特集・小田急電鉄」1982年6月(1982年・電気車研究会) |

|||

* {{Cite book|和書|author = 小山育男|authorlink = |coauthors = 諸河久|year = 1985|title = 私鉄の車両2 小田急|publisher = 保育社||ref = 小山1985|id = |isbn = 4586532025}} |

|||

* 『鉄道ピクトリアル』通巻546号「特集・小田急電鉄」1991年7月(1991年・電気車研究会) |

|||

<!--* {{Cite book|和書|author = [[吉川文夫]]|authorlink = |coauthors = |year = 1987|title = 小田急 車両と駅の60年|publisher = [[大正出版]]|ref = 吉川1987|id = 0025-301310-4487|isbn =}}--今後の加筆で使用予定--> |

|||

* 『鉄道ピクトリアル』通巻829号「特集・小田急電鉄」2010年1月(2010年・電気車研究会) |

|||

* 『鉄道ファン』2004年9月号「特集:東京メトロ」(交友社) |

|||

=== 雑誌記事 === |

|||

* 『鉄道ダイヤ情報』各号(交通新聞社) |

|||

* {{Cite journal|和書|author=[[青木栄一]] |year=1999 |month=12|title=小田急電鉄のあゆみ(戦後編) |journal= [[鉄道ピクトリアル]]|issue=679 |pages= 93-105 |publisher= [[電気車研究会]]|ref = 青木679}} |

|||

* JTBキャンブックス「小田急電鉄の車両」(編者・著者 大幡哲海、出版・発行 JTB 2002年) ISBN 4533044697 |

|||

* {{Cite journal|和書|author=[[生方良雄]] |year=1982 |month=6 |title=開業当時の小田急電車 |journal=[[鉄道ピクトリアル]] |issue=405 |pages= 86-91 |publisher=[[電気車研究会]] |ref = 生方405}} |

|||

* カラーブックス「768 日本の私鉄 小田急」(編者・著者 生方良雄・諸河久、出版・発行 保育社 1988年) ISBN 4586507683 |

|||

* {{Cite journal|和書|author=生方良雄 |year=1982 |month=6 |title=桜準急 |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=405 |page= 106 |publisher=電気車研究会 |ref = 生方405s}} |

|||

* カラーブックス「902 日本の私鉄 小田急」(編者・著者 生方良雄・諸河久、出版・発行 保育社 1997年) ISBN 4586509023 |

|||

* {{Cite journal|和書|author=生方良雄 |year=1991 |month=7 |title=御殿場線乗り入れ列車の思い出 |journal=鉄道ピクトリアル |issue= |pages= 157-163 |publisher=電気車研究会|ref = 生方546 }} |

|||

* 『MY LINE 東京時刻表』各号(交通新聞社) |

|||

* {{Cite journal|和書|author=生方良雄 |year=2002 |month=9 |title=私鉄車両めぐり37 小田急電鉄 |journal=鉄道ピクトリアル アーカイブスセレクション |issue=1 |pages=pp. 42-71 |publisher=電気車研究会 |ref = 生方a1-1959}} |

|||

* 『小田急時刻表』各号(交通新聞社) |

|||

* {{Cite journal|和書|author=生方良雄 |year=2002 |month=9 |title=私鉄車両めぐり 小田急電鉄(補遺) |journal=鉄道ピクトリアル アーカイブスセレクション |issue=1 |pages=pp. 74-82 |publisher=電気車研究会 |ref = 生方a1-1963}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=刈田草一 |year=1982 |month=6 |title=小田急列車運転慨史 |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=405 |pages= 15-23 |publisher=電気車研究会 |ref = 刈田405}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=刈田草一 |year=1991 |month=7 |title=小田急電鉄 列車運転の変遷 |journal=鉄道ピクトリアル |issue=546|pages= 145-156 |publisher=電気車研究会|ref = 刈田546 }} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=岸上明彦 |year=2010 |month=1|title=小田急電鉄現有車両プロフィール |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=829 |pages= 241-295 |publisher= 電気車研究会|ref = 岸上829}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=杉田弘志 |year=2010 |month=1|title=小田急電鉄 列車運転の変遷とその興味 |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=829 |pages= 204-219 |publisher= 電気車研究会|ref = 杉田829}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=陶山周保 |year=1991 |month=7 |title=輸送と運転の現況 |journal=鉄道ピクトリアル |issue=546|pages= 15-21 |publisher=電気車研究会|ref = 陶山546 }} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=田島寛之 |year=2010 |month=1|title=輸送と運転 近年の動向 |journal= 鉄道ピクトリアル|issue=829 |pages= 38-48 |publisher= 電気車研究会|ref = 田島829}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=寺西知幸 |year=2010 |month=1 |title=沿線に住んで20年 江ノ島線の変化を振り返る |journal=鉄道ピクトリアル |issue=829 |pages= 158-164 |publisher=電気車研究会 |ref = 寺西829}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=富田丈一 |year=1982|month=6 |title=小田急ロマンスカー「走る喫茶室」よもやま話 |journal=鉄道ピクトリアル |issue=405 |pages= 166-168 |publisher=電気車研究会 |ref = 富田405}} |

|||

* {{Cite journal|和書|author=本多聡志 |year=1991 |month=7 |title=小田急電鉄列車運転の興味 |journal=鉄道ピクトリアル |issue= 546|pages= 106-112 |publisher=電気車研究会|ref = 本多546 }} |

|||