「ラファエロ・サンティ」の版間の差分

m r2.7.2) (ロボットによる 追加: mhr:Рафаэль Санти |

|||

| (7人の利用者による、間の19版が非表示) | |||

| 4行目: | 4行目: | ||

| imagesize = |

| imagesize = |

||

| alt = |

| alt = |

||

| caption = 『自画像』(1506)、[[ウフィツィ美術館]] |

| caption = 『自画像』(1506年)、[[ウフィツィ美術館]] |

||

| birthname = Raffaello Sanzio da Urbino |

| birthname = Raffaello Sanzio da Urbino |

||

| birthdate = [[1483年]][[3月28日]]もしくは[[4月6日]] |

| birthdate = [[1483年]][[3月28日]]もしくは[[4月6日]] |

||

| location = [[ウルビーノ]] |

| location = {{ITA}}、[[ウルビーノ公国]] |

||

| deathdate = {{death date and age|1520|4|6|1483|03|28}} |

| deathdate = {{death date and age|1520|4|6|1483|03|28}} |

||

| deathplace = [[ローマ]] |

| deathplace = {{ITA}}、[[ローマ]] |

||

| nationality = |

| nationality = {{ITA}}、イタリア人 |

||

| field = [[絵画]] |

| field = [[絵画]]、[[建築]] |

||

| training = |

| training = |

||

| movement = [[盛期ルネサンス]] |

| movement = [[盛期ルネサンス]] |

||

| works = 『[[アテナイの学堂]]』 |

| works = 『[[アテナイの学堂]]』<br />『[[システィーナの聖母]]』 |

||

| patrons = ローマ教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]<br />ローマ教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世]] |

|||

| patrons = |

|||

| influenced by = |

| influenced by = |

||

| influenced = |

| influenced = |

||

| 22行目: | 22行目: | ||

| website = |

| website = |

||

}} |

}} |

||

'''ラファエロ・サンティ'''({{lang-it-short|Raffaello Santi}}<ref>「ラファエロ・ダ・ウルビーノ」(Raffaello da Urbino)、「ラファエロ・サンツィオ・ダ・ウルビーノ (Rafael Sanzio da Urbino)」などとも表記される。「サンティ」もラテン語表記の「サンティウス (Santius)」と表記されることがある。また、ラファエロ自身が書類などに署名する際にはラテン語の「ラファエル・ウルビナス (Raphael Urbinas)」を使用していた (Gould p.207)。</ref>、 [[1483年]][[4月6日]] - [[1520年]]4月6日<ref>Jones and Penny, p. 1 and 246. ラファエロは37歳の誕生日に死去した。複数の記録によれば、ラファエロは生誕日、死去日はどちらも[[聖金曜日]]となっているためだが、異説もある。 |

|||

[[ファイル:Raffael 030.jpg|200px|thumb|ベルヴェデーレの聖母(牧場の聖母)(1506年、[[美術史美術館]]所蔵)]] |

|||

</ref>)は、[[盛期ルネサンス]]を代表する[[イタリア]]の[[画家]]、[[建築家]]。一般的には単にラファエロと呼ばれ、日本ではラファエッロ、ラファエルロ、ラファエルなどという表記ゆれが見られる。ラファエロの作品はその明確さと分かりやすい構成とともに、雄大な人間性を謳う[[ネオプラトニズム|新プラトン主義]]を美術作品に昇華したとして高く評価されており、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]とともに、盛期ルネサンスの三大巨匠といわれている<ref>See, for example {{cite book|first=Hugh |last=Honour|coauthors=John Fleming|title=A World History of Art|year=1982|publisher=Macmillan|location=London|page=357}}</ref>。 |

|||

[[ファイル:Raffael 040.jpg|200px|thumb|レオ10世と[[枢機卿]]たち(1518年、[[ウフィツィ美術館]]所蔵)]] |

|||

。 |

|||

'''ラファエロ・サンティ'''(Raffaello Santi, [[1483年]][[4月6日]] - [[1520年]]4月6日)は、[[盛期ルネサンス]]を代表する[[イタリア]]の[[画家]]、[[建築家]]。'''ラッファエッロ・サンツィオ・ダ・ウルビーノ'''(Raffaello Sanzio da Urbino)との表記もあり、[[英語]]名で'''ラファエル'''(Raphael)と書かれることもある。 |

|||

ラファエロは異例なほどに大規模な工房を経営しており、37歳という若さで死去したとは考えられないほどに多数の作品を制作した。多くの作品が[[バチカン市国|ヴァチカン市国]]の[[バチカン宮殿|ヴァチカン宮殿]]に残されており、とくに「[[ラファエロの間]]」と総称される4部屋のフレスコ画は、ラファエロの最盛期作品における最大のコレクションとなっており、もっとも有名な作品の一つの『[[アテナイの学堂]]』も「ラファエロの間」のうち「署名の間」と呼ばれる部屋のフレスコ壁画である。ローマでの活動時代初期に描かれた作品の多くは、デザインこそラファエロのものだが、下絵以外の大部分は工房の職人が手がけたもので、ラファエロが最後まで自身で手がけたものよりも品質の面で劣るといわれている。ラファエロは存命時から高い評価を受けた影響力の高い芸術家だったが、ローマ以外の地ではラファエロの絵画やドローイングをもとにした[[版画]]でよく知られていた。ラファエロの死後、年長だが長命を保ったミケランジェロの作品が18世紀から19世紀にいたるまで西洋絵画界により大きな影響を与え続けたが、ラファエロの穏やかで調和に満ちた作品も非常に優れた模範的作風であると評価されていた。 |

|||

[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]が偉大な改革者であるのに対し、ラファエロはそれまでの芸術手法を統合、洗練し、優雅な様式を確立した、総合芸術の天才であると言える。調和された世界を最良とするルネサンス芸術を完成させた存在として、その資質は死後も賞賛され、模倣された。 |

|||

彼はその繊細な美しい描写で聖母を描いたことから、「聖母の画家」とも呼ばれた。 |

|||

[[マニエリスム|マニエリスム期]]の画家、伝記作家[[ジョルジョ・ヴァザーリ|ヴァザーリ]]の著作『[[画家・彫刻家・建築家列伝]]』の記述を嚆矢として、ラファエロのキャリアは3期に大別されることが多い。ウルビーノで活動していたキャリア初期、[[フィレンツェ]]の伝統的絵画の影響が見られる1504年から1508年にかけての4年間、そして死去するまでの二人のローマ教皇とその側近に緊密な後援を受けていたローマでの輝ける12年間である<ref>Vasari, p. 208, 230 and passim.</ref>。 |

|||

== |

== ウルビーノ公国 == |

||

[[File:Giovanni Santi - Christ supported by two angels.jpg|thumb|right|『天使に支えられるキリスト』(1490年頃)、ラファエロの父ジョヴァンニ・サンティの作品]] |

|||

=== 芸術的形成期 === |

|||

1483年にラファエロは、小国だが美術史上重要な中央イタリアの都市国家[[ウルビーノ公国]]に<ref>''Urbino: The Story of a Renaissance City'' By June Osborne, p.39 on the population, as a "few thousand" at most; even today it is only 15,000 without the students of the University</ref>、ウルビーノ公[[宮廷画家]]ジョヴァンニ・サンティ ([[:en:Giovanni Santi]]) の息子として生まれた。傭兵隊長として活躍し、ローマ教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]からウルビーノ公爵位を叙爵したウルビーノ公[[フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ|フェデリーコ3世]]は文人を庇護した君主で、フェデリーコ3世のもと当時のウルビーノ宮廷文化は高い評価を受けていた。フェデリーコ3世はラファエロが誕生する一年前の1482年に死去しており、当時のウルビーノ宮廷では芸術よりも文学のほうがより重視されていた。ラファエロの父ジョヴァンニは画家であると同時に、フェデリーコ3世の生涯を物語る韻文詩を書き上げるほどの一種の詩的才能も持っており、宮廷の出し物として上演される[[仮面劇]]の脚本と舞台装飾を手がけることもあった。フェデリーコ3世に捧げたジョヴァンニの詩からは、当時美術の最先端だった北イタリアの画家たちと[[初期フランドル派]]の画家たちに強い興味を持っていたことが伺える。他国の宮廷と比べて小規模だったウルビーノ宮廷だったがゆえに、ジョヴァンニは他国の宮廷画家たちよりも君主一家とより親密な関係を築いていたと考えられている<ref>Jones and Penny, pp. 1 - 2</ref>。 |

|||

ラファエロは、1483年聖金曜日の夜中3時にイタリア、マルケ州[[ウルビーノ]]に生まれた。父ジョヴァンニ・サンティと母マージャ・ディ・バッティスタ・ディ・ニコラ・チャルラにとって、長男であり唯一の息子であった。母親は[[1491年]][[10月7日]]に逝去した。父親はウルビーノでは著名な宮廷画家であり、後にベルナルディーノ家の娘と再婚し、女児エリザベッタをもうけている。 |

|||

フェデリーコ3世の後を継いでウルビーノ公爵となったのは息子の[[グイドバルド・ダ・モンテフェルトロ|グイドバルド]]である。グイドバルドは、小国とはいえ当時のイタリアでもっとも音楽と芸術が盛んだった[[マントヴァ]]の君主[[フランチェスコ2世・ゴンザーガ|フランチェスコ2世]]の妹エリザベッタ・ゴンザーガと結婚した。この君主夫妻のもとでウルビーノ宮廷は、フェデリーコ3世統治時と同じく文学の中心地であり続けた。高い文化的水準を有するウルビーノ公国宮廷での生活を通じて、ラファエロは洗練されたマナーと社交的性格を身につけていったとヴァザーリは記している<ref>Vasari:p. 207 & passim</ref>。1504年から[[バルダッサーレ・カスティリオーネ]]がウルビーノ宮廷に出仕しており、カスティリオーネは人文主義溢れるウルビーノ宮廷での生活をモデルとして、後の上流階級層の規範となる著作『宮廷人』を1528年に出版している。カスティリオーネがウルビーノ宮廷に仕えだした1504年には、すでにラファエロはウルビーノ宮廷を主たる活動の場とはしていなかったが、それでもウルビーノ宮廷にはよく顔を出しておりカスティリオーネともよき友人関係を築いた。その他にもラファエロはウルビーノ宮廷を訪れる多くの知識人たちと親しく交わっていた。とくに著名な文学者だったベルナルド・ドヴィツィ ([[:en:Bernardo Dovizi]]) とピエトロ・ベンボ ([[:en:Pietro Bembo]]) は、後年両者とも枢機卿に任ぜられてローマに滞在し、同じく後年ローマに移住したラファエロと親交を持ち続けた。生涯を通じてラファエロは上流階級との交際が巧みで、このことがラファエロの画家としてのキャリアが順風満帆だったと思わせる要因の一つとなっている。しかしながらラファエロは十分な[[人文主義者|人文主義的教育]]を受けておらず、ラファエロが上流階級の共通言語であるラテン語に不自由しなかった理由はよく分かっていない<ref>Jones & Penny:204</ref>。 |

|||

ラファエロは父親の工房でデッサンと絵画の初歩を学んだ。父親が[[1494年]][[8月1日]]に亡くなった時、ラファエロはまだ11歳であった。それゆえ、どのようにしてこの若き画家が後にペルジーノの工房に至ることが出来たのか、よく知られていない。 |

|||

== 若年期 == |

|||

この時期のウルビーノは、イタリア国内に留まらず[[ヨーロッパ]]各国にまで、ルネサンスの理想を発信する重要な芸術的中心地であった。ウルビーノで、ラファエロは父親とドゥカーレ宮殿の豪華な部屋部屋を巡りながら、宮廷の所有していたピエロ・デッラ・フランチェスカ、ルチャーノ・ラウラーナ、フランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニ、ペドロ・ベッルグェーテ、ジュスト・ディ・ガンドの作品を学ぶ機会を得た。とりわけメロッツォの作品からは、多大なる影響を受けることになる。アントニオ・パオルッチは「メロッツォの存在なくしては、[[16世紀]]にラファエロもミケランジェロも生まれなかったであろう」と述べている。 |

|||

[[File:Raphael colonna 01.jpg|thumb|ラファエロが10歳代で描いた自画像といわれている。]] |

|||

ラファエロの母マージアは、ラファエロが8歳の1491年に死去し、その後再婚していた父ジョヴァンニも1494年8月1日に死去している。11歳で孤児となったラファエロの後見人となったのは唯一の父方の伯父で、聖職者のバルトロメオだった。バルトロメオは後年になってからラファエロの義母に告訴されることになる人物である。ヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』によれば、ラファエロは幼少のころから芸術の才能を見せ、宮廷画家だった父の仕事の「大きな手助け」になるほどだった<ref>Vasari, at the start of the ''Life''. Jones & Penny:5</ref>。10代で描いたといわれる美しいドローイングの自画像からも、その芸術的才能の片鱗がうかがえる<ref>[[アシュモレアン博物館]] {{cite web |url=http://z.about.com/d/arthistory/1/0/W/O/raphael_colonna_01.jpg |title=Image |author= |date= |work= |publisher=z.about.com |accessdate=2012/08/15}}</ref>。ジョヴァンニの死去後もその工房は続いており、おそらく義母と協力して幼少のラファエロも工房の経営に何らかの役割を果たしていた。当時のラファエロは、ウルビーノで宮廷画家を務めた[[パオロ・ウッチェロ|ウッチェロ]](1397年 - 1475年)や、1498年までウルビーノに近い[[チッタ・ディ・カステッロ]]で活動した[[ルカ・シニョレッリ|シニョレッリ]](1445年頃 - 1523年)の絵画作品を目にする機会を得ることができた<ref>Jones and Penny: pp. 4 - 5, p. 8 and 20</ref>。 |

|||

ヴァザーリの伝記では、父ジョヴァンニが「母親の嘆きを振り切って」幼いラファエロを、ウンブリア派の画家[[ペルジーノ]]の工房に弟子入りさせたとなっている。ただし、この弟子入りの記録についてはヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』が唯一のものである。母親が存命時であればラファエロは最年長だと仮定しても8歳となり、弟子入りするには8歳という年齢はあまりにも若すぎるのではないかとして、ヴァザーリの記述を疑問視する研究者もいる<ref>Simone Fornari in 1549-50, see Gould:207</ref>。他に、1495年からウルビーノ宮廷画家となったティモテオ・ヴィティ ([[:en:Timoteo Viti|en:Timoteo Viti]]) のもとで、ある程度画家としての修業を積んだのではないかとする説もある<ref>Jones & Penny:8</ref>。いずれにせよ、ラファエロが1500年ごろにペルジーノのもとで少なくとも助手の立場にあったということで、現代の美術史家の見解はほぼ一致している。当時のペルジーノは[[ペルージャ]]と[[フィレンツェ]]に工房を持っており、おそらく他にも2箇所で常設の小工房を経営していたと考えられている<ref>Jones & Penny:2-5</ref>。 |

|||

父親が亡くなる以前、さらには母親が亡くなる以前、ラファエロは既に[[ペルジーノ|ピエトロ・ヴァンヌッチ]](通称ペルジーノ)の弟子となっていたとする[[ジョルジョ・ヴァザーリ]]の証言は、それほど信じがたいものではない。「ピエトロの手法を学び、それを非常によく真似たので、彼の描く肖像画は、師匠による原画と見分けがつかなかった。彼の作品とピエトロの作品を識別することはできなかったのである。」 |

|||

[[File:Raffaello Sposalizio.jpg|thumb|left|『聖母の婚礼』(1504年)<br />[[ブレラ美術館]]所蔵。<br />ラファエロがキャリア初期に描いた祭壇画の中でもっとも洗練された作品といわれる。]] |

|||

美術批評の近年の傾向は、彼の青年時代に集中しており、ラファエロの形成期における父親およびその工房との関係、特にドゥカーレ宮殿とその芸術コレクションの偉大なる文化との関係に集中している。 |

|||

ラファエロの初期作品におけるペルジーノの影響は明らかで「おそらくはラファエロほどに師(ペルジーノ)の教えを吸収できる才能を持った弟子はいなかった」とされている<ref>contrasting him with Leonardo and Michelangelo in this respect. Wölfflin:73</ref>。ヴァザーリの伝記ではこの時期のラファエロとペルジーノの作品を区別することは不可能だとしているが、現代の美術史家たちはペルジーノやその工房の作品からラファエロが手掛けた箇所を判別するのは容易だと考えている。作風はともかくとして、顔料の厚塗り手法、油性ワニス展色剤の使用、衣服の陰影表現などの技法は酷似しているが、人物の肉体表現についてはペルジーノがはるかに繊弱であるとしているのである。ペルジーノの作品もラファエロの作品も、ワニスに混ぜた過度の樹脂が作品表面のひび割れ([[クラクリュール]])の原因となっていることが多い<ref>Jones and Penny:17</ref>。ラファエロが徒弟期間を終えて「マスター」として登録されたのは1501年のことである。 |

|||

記録に残るラファエロの最初期の作品は、ペルージャとウルビーノの中間にある町チッタ・ディ・カステッロのサン・タゴスティーノ教会の礼拝堂用に描いた『バロンチの祭壇画』 ([[:en:Baronci altarpiece]]) である。1500年に注文を受け1501年に完成したこの作品は、現在では数点の断片と下絵が残るのみとなっている<ref>1789年の地震で大きな損傷を受けた。</ref>。その後の数年間に各地の教会からの依頼で絵画を制作しており、[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵の『モンドの磔刑図』(1502年 - 1503年、([[:en:Mond Crucifixion]]))、[[ブレラ美術館]]所蔵の『聖母の婚礼』(1504年、([[:en:The Marriage of the Virgin (Raphael)]]))、[[バチカン美術館|ヴァチカン美術館]]所蔵の『聖母戴冠の祭壇画』(1502年 - 1504年<ref>Dates are taken from the [http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Schede/PINs/PINs_Sala08_01_036.html Vatican Pinacotheca website]</ref>、([[:en:Oddi altar (Raphael)]]))などが現存している。 |

|||

彼の初期作品として、[[1497年]]に完成された、ファノのサンタ・マリア・ヌォーヴァ教会の《聖母の誕生》および、[[1498年]]の[[ペルージャ]]のコッレージョ・デル・カンビオのフレスコ画に、ラファエロの介入が指摘されてきたが、彼の最初の作品は《幼子の聖母》であろう。これは、ウルビーノのサンティ家の住居内の彼が誕生した部屋に描かれた[[フレスコ]]画で、[[1498年]]頃の作品と年代特定できる。 |

|||

ラファエロはこの時期にフィレンツェをよく訪れており、ペルジーノの影響がいくらか見られるものの、独自作風で描いた大規模な作品がフィレンツェに残っている。また、美しい小作品 ([[:en:Cabinet painting]]) も多数制作している。それらの小作品の多くはおそらくウルビーノ宮廷の美術愛好家からの注文によるもので、コンデ美術館 ([[:en:Musée Condé]]) 所蔵の『三美神』(1504年 - 1505年、([[:en:Three Graces (Raphael)]]))、[[ルーヴル美術館]]所蔵の『聖ミカエルとドラゴン』(1504年 - 1505年ごろ、([[:en:St. Michael (Raphael)]]))などが有名な作品となっているほか、聖母マリアや聖母子をモチーフとした作品や肖像画もこの時期から描き始めている<ref>Jones and Penny:pp. 5 - 8</ref>。1502年にラファエロは、ペルジーノの弟子で「ラファエロの友人で、極めて優れたデッサンの技量を持つ芸術家」[[ピントゥリッキオ]]の招きで[[シエーナ]]を訪れている。このときのシエーナ訪問の理由は、ピントゥリッキオが手がける作品のデザインの手助けをラファエロに求めたためで、現在[[シエナ大聖堂|シエーナ大聖堂]]のピッコロミーニ図書館に残るピントゥリッキオのフレスコ壁画のデザインだった可能性が高い<ref>One surviving preparatory drawing appears to be mostly by Raphael; quotation from Vasari by - Jones and Penny:p. 20</ref>。ラファエロは画家としてのキャリア初期から、絵画制作注文を多く受けていた。 |

|||

[[1501年]]に、[[チッタ・ディ・カステッロ]]のサン・タゴスティーノ教会祭壇画(今日では断片のみが残る)を完成させ、[[1504年]]にはアルビッツィーニ家の発注による『聖母の結婚』を作成した。この頃の作品としては、ほかに『騎士の幻想』などがある。これらの作品はペルジーノの作風を残してはいるものの、すでにそれを完全に超越している。 |

|||

<gallery> |

|||

=== フィレンツェ時代 === |

|||

File:CrocefissioneRaffaello.jpg|『モンドの磔刑図』(1502年 - 1503年)<br />[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵。<br />ペルジーノの作風に酷似している。 |

|||

1504年、ラファエロは[[フィレンツェ]]に拠点を移し、ペルージャやウルビーノに滞在して作品を残した。フィレンツェ滞在中に、≪マッダレーナ・ドーニの肖像≫、[[1507年]]には≪美しき女教師≫、[[1508年]]にはサント・スピリト教会の≪天蓋の聖母≫を制作した。この頃の作風は、[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]の様式を吸収し、[[フラ・バルトロメオ]]の影響を受けて力強く堂々としたものに変化していた。 |

|||

File:PalaOddiRaffaello.jpg|『聖母戴冠の祭壇画』(1502年 - 1504年)<br />[[バチカン美術館|ヴァチカン美術館]]所蔵。 |

|||

File:St Michael Raphael.jpg|『聖ミカエルとドラゴン』(1504年 - 1505年)<br />[[ルーヴル美術館]]所蔵。 |

|||

File:Lvr-george.jpg|『聖ゲオルギオスとドラゴン』(1505年 - 1506年)<br />[[ルーヴル美術館]]所蔵。<br />29 x 21 cmの小作品。 |

|||

</gallery> |

|||

== フィレンツェ絵画からの影響 == |

|||

=== ローマ時代 === |

|||

[[File:Raffael 030.jpg|thumb|eft|『 ベルヴェデーレの聖母(牧場の聖母)』(1506年頃)<br />[[美術史美術館]]所蔵。<br />レオナルド・ダ・ヴィンチが創始した三角の構成で聖母子が描かれている<ref>{{cite web |url=http://www.szepmuveszeti.hu/image/journal/article?img_id=SZEPMUVESZETI.EN.075.kep&version=1.0 |title=Image |author= |date= |work= |publisher=szepmuveszeti.hu |accessdate=2012-08-16 }}</ref>。]] |

|||

[[ドナト・ブラマンテ]]の勧めで1508年に[[ローマ]]へ出て工房を構えたラファエロは、教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]に雇われ、[[1509年]]から[[バチカン宮殿]]の[[ラファエロの間#署名の間|署名の間]](特に有名なものとして[[フレスコ画|フラスコ画]]≪[[アテナイの学堂]]≫が挙げられる)および[[ラファエロの間#ヘリオドロスの間|ヘリオドロスの間]]を手がけた。彼は、ローマで自らの様式を開花させ、[[1512年]]頃と推測される≪[[システィーナの聖母]]≫をはじめとする傑作を数多く作成した。また、同時期にサン・エリジオ・デッリ・オレフェチ教会の設計を行い、建築家としての経歴もスタートさせている。1512年にはサンタ・マリア・デル・ポポロ教会のキージ家礼拝堂、[[1515年]]にはパラッツォ・ブレッシャーノ・コスタ、[[1517年]]にはパラッツォ・パンドルフィニの設計に携わった。 |

|||

ローマに落ち着くまでのラファエロは「放浪の」人生を送った。北イタリアの様々な主要都市で絵画を手がけ、[[フィレンツェ]]では1504年ごろからかなりの長期間にわたって滞在している。しかしながら、1504年から1508年のフィレンツェの公式記録によれば、ラファエロは常時フィレンツェに居住していたわけではない<ref>Gould:207-8</ref>。また、ウルビーノ公子から[[正義の旗手|フィレンツ行政長官]]へ宛てた、1504年10月の日付が入った書簡が残っており、「この書簡の持参者はウルビーノの画家ラファエロです。芸術的才能に溢れるこの青年は、フィレンツェでさらなる修行を行うことを決めました。彼の父親は極めて立派な人物であり、私も非常に尊敬しています。その息子は、とても聡明で礼儀正しいことに定評がある青年で、私も彼に大きな愛情を抱いています・・・・・・」と記されている<ref>Jones and Penny:5</ref>。 |

|||

ラファエロはペルジーノのもとで修行していたころから、最先端のフィレンツェ美術を取り入れつつ自身の作風を確立していった。1505年ごろに制作されたペルージャのフレスコ画には、ヴァザーリがラファエロの友人と書いているフィレンツェの画家[[フラ・バルトロメオ]]の影響を受けたと思われる、新しい作風の人物像が描かれている。しかしながらこの時期にラファエロが描いた作品にもっとも直接的な影響を与えたのは、1500年から1506年にかけてフィレンツェに戻っていた[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]だった。レオナルドの作品の影響のもとラファエロが描く人物像は、より生き生きとした複雑な姿勢をとったものへと変化していった。ラファエロが描く絵画は未だ平穏なものが多かったが、裸身で争う男性のデッサンなどはフィレンツェで修行を重ねたこの時期に熱中したものの一つである。 |

|||

彼は、従順で仕事をそつなくこなしたので多くのパトロンを持ち、1512年には、≪ユリウス2世の肖像≫、銀行家キージ家の依頼で≪[[ガラテア|ガラテイア]]の勝利≫、1517年には≪教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世]]と[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|ジュリオ・デ・メディチ]]枢機卿、[[ルイージ・ディ・ロッシ]]枢機卿の肖像≫を仕上げた。[[1514年]]、ブラマンテの死によって、[[サン・ピエトロ大聖堂]]の主任建築家に任命され、1517年には、ローマ古物監督責任者に推挙されるなど、芸術家としては異例の富と権力を手中にしたが、[[1520年]]、誕生日でもある日、37歳の若さで亡くなった。ヴァザーリは性愛の楽しみが過ぎたためだ、と書き残している。永らく熱病による死とされていたが近年の研究では[[性感染症]]によるとの説も出ている。墓は、[[パンテオン (ローマ)|パンテオン]]にある。 |

|||

[[File:Raffaello, studio della leda e il cigno di leonardo.jpg|thumb|left|レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた『レダと白鳥』をラファエロが模写したドローイング。<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵。<br />レオナルドのオリジナル作品は現存していないが、ほかの画家による複製が数点残っている。]] |

|||

[[ファイル:Raffael5.jpg|thumb|right|200px|アテナイの学堂(部分)]] |

|||

ほかにもレオナルドの[[モナリザ]]を真似たと思われる、斜め前を向いた三角の構成で若い女性を描いたドローイングがあるが、作風は完全にラファエロ独自のものといえる。また、レオナルドが創始した「聖家族」「聖母子」を三角の構成で描く手法もラファエロは取り入れており、この構成で描かれた聖家族や聖母子はラファエロの絵画の中でも非常に有名な作品が多い。イギリス王室の[[ロイヤル・コレクション]]が所蔵する、ラファエロが模写したレオナルドの『[[レダと白鳥]]』(模写が数点残っているが、レオナルドのオリジナルは現存せず)のドローイングがあり、ラファエロの『アレクサンドリアの聖カタリナ』のカタリナのポーズ([[コントラポスト]])は、レオナルドの『レダと白鳥』に描かれているレダのポーズを真似ている<ref>National Gallery, London Jones & Penny:p. 44</ref>。また、レオナルドが完成したといわれる絵画技法の[[スフマート]]もラファエロは自身の技法として昇華しており、微妙な人体表現や人物相互の感情表現として、レオナルドのスフマートよりも自然なかたちで作品に取り入れた。このような最先端の絵画技法を取り入れながらも、ラファエロの作品からペルジーノ由来の柔らかで清澄な光が消えることはなかった<ref>Jones & Penny:21-45</ref>。 |

|||

レオナルドはラファエロよりも30歳年長で、当時ローマで活動していた[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]はラファエロよりも7歳年長だった。ミケランジェロはレオナルドを嫌っており、後年ローマで活動したラファエロのことも自分に対して陰謀をめぐらす若造として更に嫌っていた<ref>Vasari, Michelangelo:251</ref>。ラファエロはすでに多くの作品をフィレンツェで描いていたが、その後数年で全く異なる方向性の作風に移行しつつあった。古代ローマの[[サルコファガス]]の装飾彫刻にヒントを得たともいわれる<ref>Jones and Penny:p. 43</ref>、[[ボルゲーゼ美術館]]が所蔵する祭壇画中央パネル『十字架降下』(1507年、([[:en:Deposition (Raphael)]]))の画面最前部には、様々なポーズをした人物が多数描かれている。美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンは、ミケランジェロの『[[聖家族 (ミケランジェロ)|聖家族]]』(1507年頃、[[ウフィツィ美術館]])に描かれている聖母マリアの影響が、『十字架降下』の画面右端でひざまずいている女性に見られるとしているが、その他の人物構成はミケランジェロ、あるいはレオナルドの作風とは全く別物である。完成当初から注目され、後年になってボルゲーゼ家 ([[:en:House of Borghese]]) によってペルージャへと持ち去られた『十字架降下』はラファエロ独自の作品として評価されている。そして、ラファエロはルネサンス美術の特徴とも言える古典主義への興味を徐々に失っていったのである<ref>Jones & Penny:44-47, and Wöllflin:79-82</ref>。 |

|||

== 影響 == |

|||

{{-}} |

|||

[[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]と並び、西洋絵画の古典として後の世代の画家に多大な影響を与えた。代表作『[[アテナイの学堂]]』は、バチカン宮殿に4部屋ある「[[ラファエロの間]]」のうちの「署名の間」を飾る壁画。当時の[[ローマ教皇]][[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]の委嘱を受けて制作したもので、当時ラファエロは20歳代半ばの若さであった。[[古代ギリシア]]の哲学者、科学者などを描いた≪アテナイの学堂≫の画面の中央に位置するのは[[プラトン]]と[[アリストテレス]]で、それぞれレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロがモデルとされている。また画面にはラファエロ自身も描き込まれているが、彼の視線の先には彼の恋人であったラ・フォルナリーナの姿が確認できる。 |

|||

<gallery> |

|||

彼の建築に対する興味も、≪アテナイの学堂≫に見られる[[格間]]ヴォールトの正確さによって明らかである。ラファエロの設計した建築は[[ドナト・ブラマンテ]]の影響が強いが、より繊細で明確なもので、特に室内装飾は優美で、後世に与えた影響は大きかった。 |

|||

File:PalaAnsidei.jpg|『アンシデイの聖母』(1505年頃)<br />[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵。<br />ペルジーノからの影響がなくなり始めた時期の作品。 |

|||

File:Raphael Madonna of the Pinks.jpg|『[[カーネーションの聖母]]』(1506年 - 1507年頃<br />[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵。 |

|||

File:Raffael stcatherina.jpg|『アレクサンドリアの聖カタリナ』(1507年)<br />[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵。<br />レオナルド・ダ・ヴィンチの『レダと白鳥』のレダのポーズを取り入れている<ref>{{cite web |url=http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?searchText=&title=&rccode=&makerName=Raphael&category=&collector=&theme=&startYear=&endYear=&object=912759&row=2&detail=magnify |title=Gold ring with an onyx cameo of Ariadne |author=The Royal Collection |date= |work= |publisher=royalcollection.org.uk |accessdate=26 August 2010}}</ref>。 |

|||

File:Raffaello, pala baglioni, deposizione.jpg|『十字架降下』<br />[[ボルゲーゼ美術館]]所蔵。 |

|||

</gallery> |

|||

== ローマ時代 == |

|||

彼の肖像はアテナイの学堂と共に、[[ユーロ]]導入前のイタリアの最高額面500,000リレ紙幣に描かれていた。 |

|||

[[File:Pope_Julius_II.jpg|thumb|ラファエロをローマへ招き、重要なパトロンとなったローマ教皇『ユリウス2世の肖像』(1512年頃)<br />[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]所蔵。<br />ラファエロの肖像画の中でももっとも高く評価されている作品のひとつ。]] |

|||

1508年の終わりごろにラファエロはローマへと居を移し、結果として残りの生涯をローマですごすこととなった。ラファエロがローマを訪れたのは、ローマ教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]からの招きによるものであり、おそらくは当時[[サン・ピエトロ大聖堂]]の建築を任されていた建築家で、ウルビーノ近郊のラファエロの遠縁ではないかと考えられている[[ドナト・ブラマンテ]]からの推挙によるものだった<ref>Jones & Penny:49, differing somewhat from Gould:208 on the timing of his arrival</ref>。ローマ教皇の招致を受けてからも数ヶ月間ローマで逡巡していたミケランジェロとは違って<ref>Vasari:247</ref>、ラファエロはすぐさまヴァチカンへと向かい、ヴァチカン宮殿のローマ教皇となる専用図書室のフレスコ壁画制作依頼を受けた<ref>ユリウス2世はとくに読書家というわけではなかった。その死後に残された書籍は220冊で、当時としてはそれなりの蔵書数だったが専用の図書室が必要なものではなかった。壁に書架もなかったこの専用図書館名は1527年のローマ略奪で破壊されてしまった (Jones & Penny:4952)</ref>。このローマ教皇からの絵画制作依頼は、ラファエロにとってそれまでにない程の極めて重要なものだった。専用図書室には複数の部屋があり、すでにほかの画家が弟子たちとともに内部装飾を手がけている部屋もあった。これらの部屋には、枢機卿時代のユリウス2世と激しく対立していた先々代のローマ教皇[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]の出資による壁画や紋章などがすでに描かれていた。ユリウス2世による図書室の装飾は、これらアレクサンデル6世の痕跡をヴァチカン宮殿からすべて消し去ることを目的としていた<ref>Jones & Penny:49</ref>。 |

|||

=== ヴァチカン宮殿ラファエロの間 === |

|||

==工房== |

|||

{{main|ラファエロの間}} |

|||

ヴァザーリによると、ラファエロは50人の弟子と助手による工房を主催しており、後にその中の多くの人々が彼ら自身が望んだ通りに重要な芸術家となった。それは恐らく、当時の一人の巨匠の下に集められた最大の工房であり、そして一般水準と比して非常に高い水準であった。彼らの中にはイタリアの他の地域において既に確立していた名匠もおり、恐らく彼ら自身の工房もラファエロの弟子や助手と同様に下請けとして働いていた。ラファエロの工房について、工房の内部的な仕事の割り当ての証拠が非常に少なく、芸術作品自体は別として、しばし特定の職人に帰するのが非常に難しい<ref>Jones, Penny:pp. 146-147, pp. 196-197、Pon:pp. 82-85</ref>。 |

|||

[[File:Sanzio 01.jpg|thumb|left|250px|『[[アテナイの学堂]]』(1509年 - 1510年)<br />ヴァチカン宮殿[[ラファエロの間]]の「署名の間」に描かれたフレスコ壁画。]] |

|||

4部屋で構成されるヴァチカン宮殿の通称[[ラファエロの間]]のうち、最初に手がけられたのは「署名の間」と呼ばれる部屋である。ラファエロが「署名の間」に描いたフレスコ壁画は『[[アテナイの学堂]]』、『パルナッスス山』、『聖体の論議』などで、当時のローマ画壇に衝撃をもって迎えられ、現在においてもラファエロの最高傑作とみなされている。残りの3部屋にはすでにペルジーノやシニョレッリらによるフレスコ壁画が描かれていたが、ラファエロはこれらの壁画を上描きすることを命じられた。これら3部屋のすべての壁面、なかには天井にもフレスコ画が描かれているが、制作の進行とともにラファエロ自身がフレスコ画に携わる割合は徐々に減っており、ラファエロが率いていた工房の熟練画家たちが手がけた部分が多くなっている。1520年のラファエロの死去後に完成した最後の「ボルゴの火災の間」では、デザインにもラファエロはほとんど関係しておらず、大部分が工房の画家たちによって描かれた。ラファエロの間の依頼主であるユリウス2世は1513年に死去したが、ラファエロは[[メディチ家]]出身の次代ローマ教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世]]ともさらに良好な関係を築き上げ、ラファエロの間の壁画制作も引き続きレオ10世のもとで続けられた<ref>Jones & Penny:49-128</ref>。 |

|||

[[File:Raphael School of Athens Michelangelo.jpg|thumb|「署名の間」の『[[アテナイの学堂]]』に描かれた哲学者[[ヘラクレイトス]]。当時『システィーナ礼拝堂天井画』を手がけていたミケランジェロがモデルとなっている。]] |

|||

ラファエロの工房内で最も重要な人物は[[ジュリオ・ロマーノ]]である。彼はラファエロのローマ時代からの若い弟子であり、ラファエロの死の時点でおよそ21歳でしかなく、フランチェスコ・ペンニ ([[:en:Gianfrancesco Penni|en]])は既にフィレンツェの名匠であった。彼らはラファエロの多くのスケッチおよびその他の財産を残され、ラファエロ死後の工房をある程度続けた。ラファエロ死後のペンニは、その後の彼のキャリアの多くにおいて、今度はジュリオの同等かそれより低い共同作成者となったために、ジュリオと等しい個人的な評価を得ることが出来なかった。ペリーノ・デル・ヴァーガ ([[:en:Perino del Vaga|en]])は既に名匠であった。おそらくは現場で建築材料を運んでいた労働者から昇進したポリドーロ・ダ・カラヴァッジオ ([[:en:Polidoro da Caravaggio|en]])は彼自身が望んだ通りに著名な画家となった。ポリドーロのパートナーであったマツリーノ・ダ・フィレンツェ ([[:en:Maturino da Firenze|en]])は、ペンニのように彼のパートナーによって以降の評価が陰に隠れた。ジョヴァンニ・ダ・ウディーネ ([[:en:Giovanni da Udine|en]])はより独立した地位を有しており、装飾的な[[化粧しっくい|化粧漆喰]]細工の作業および、主なフレスコ画の周囲を囲む[[グロテスク]]の責任者であった<ref>Jones, Penny:p. 147, p. 196</ref>。芸術家のほとんどは後に離散し、一部は[[ローマ略奪]]時に殺害された<ref>{{Cite web|author=Vasari|title=Life of Polidoro|url=http://www.fordham.edu/halsall/basis/vasari/vasari18.htm|accessdate=2011-2-19}}</ref>。しかしこれは、ラファエロの様式がイタリア周辺を越えて普及することに貢献した。 |

|||

ラファエロがラファエロの間のフレスコ壁画製作過程において、当時ミケランジェロが手がけていた『[[システィーナ礼拝堂天井画]]』に影響を受けていることは明らかである。ヴァザーリの著述によると、1511年にブラマンテがこっそりとラファエロをシスティーナ礼拝堂へと連れていき、ミケランジェロが用いていた足場を解体して天井画で最初に完成していた箇所をラファエロに見せたとなっている。ミケランジェロが描きあげた『システィーナ礼拝堂天井画』は、その後数百年にわたってほかの画家たちを怖気づかせるに十分足る圧倒的な作品だったが、ラファエロは誰よりも早くその影響を自身の絵画に取り入れただけではなく、おそらくは他の誰よりもミケランジェロの作風を昇華できた芸術家だった。『アテナイの学堂』にはミケランジェロの肖像が哲学者[[ヘラクレイトス]]として描かれており<ref>Following ''[http://www.mlahanas.de/Greeks/SchoolAthens.htm The School of Athens, "Who is Who?"]'' by Michael Lahanas</ref>、ラファエロの間に描かれているそのほかの人物像にも『システィーナ礼拝堂天井画』に描かれた巫女([[シビュラ]])や裸体の青年(イニューディ)からの影響が見られる。しかしながら単なるミケランジェロの模倣にはとどまらず、ラファエロ自身の作風とミケランジェロからの影響が渾然一体となった作品として仕上がっている<ref>Jones & Penny:101-105</ref>。ただし、ミケランジェロはラファエロが自分の絵画を盗作したと非難しており、ラファエロが死去した後にも「彼(ラファエロ)の芸術に関する知見は、すべて私(ミケランジェロ)から得たものだ」という不満に満ちた書簡を残しているが、当時の第三者からの評価はおしなべてラファエロに好意的なものとなっている<ref>Blunt:76, Jones & Penny:103-5</ref>。 |

|||

非常に大規模で、複雑な構成を持つラファエロの間のフレスコ壁画は、古典・古代様式を発展させた盛期ルネサンスの絵画中でも屈指の作品群とされている。イギリス人美術史家マイケル・レヴィー ([[:en:Michael Levey|Michael Levey]]) はその著書で「ラファエロは自身の作品の人物像に、ユークリッド幾何学のような超人的清明さと優雅さを与えた」としている<ref>Levey, Michael; ''Early Renaissance'', p.197 ,1967, Penguin</ref>。ラファエロの間のうち、最初に手がけられた2部屋のフレスコ壁画の質はほぼ完璧といっていいほどに高いが、工房の画家が中心となって完成した残り2部屋のフレスコ壁画については、とくに観る者への訴求力において完全に成功しているとは言えない。 |

|||

ヴァザーリは、ラファエロが非常に平和的で効果的な工房を運営しており、彼の助手とパトロンの双方とのトラブルや議論を収める驚異的な技術を有していた事を重要視している。ラファエロの工房運営は、ミケランジェロの助手とパトロン双方との関係の嵐のようなパターンとは対照的である<ref>Vasari:p. 207, 231</ref>。一方で、ペンニとジュリオは十分に熟練していたにもかかわらず、彼らの筆跡とラファエロ自身によるそれを区別することは今なお時折困難である([[:en:Raphael Cartoons]]も参照の事)。ラファエロの後期の壁画および、おそらくは[[イーゼル]]画のいくつかでは、ペンニやジュリオによる制作というよりも彼らによるデザインがより注目に値することに疑いがない。ラファエロの肖像の多くは、保存状態が良ければ、彼の人生の終わりまで衰える事のないの[[絵の具]]の筆跡細部における彼の輝きが示される<ref>Jones, Penny:pp. 163-167および諸所</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

他の弟子もしくは助手として、ラファエリーノ・デル・コッレ ([[:en:Raffaellino del Colle|en]])、アンドレア・サッバティーニ ([[:en:Andrea Sabbatin|en]])バルトロメオ・ダ・バニャカヴァッロ ([[:en:Bartolommeo Ramenghi|en]])、ペレグリノ・アレトゥージ ([[:en:Pellegrino Aretusi|en]])、ヴィンチェンツォ・タマーニ ([[:en:Vincenzo Tamagni|en]])、[[バッティスタ・ドッシ]]、トンマーゾ・ヴィンチドール ([[:en:Tommaso Vincidor|en]])、ティモテオ・ヴィティ ([[:en:Timoteo Viti|en]])([[ウルビーノ公国]]の画家)および彫刻家であり建築家でもあるジュリオの義理の兄弟のロレンツェット ([[:en:Lorenzetto|en]])が含まれる<ref>訓練の直伝は驚くべき絵画からたどることが出来る。Brian Eno、Tom PhillipsおよびFrank Auerbachを含む([http://tomphillips.co.uk/portrait/beno/index.html Tomphillips.co.uk])</ref>。<!--ラファエロのサークルの版画家および建築家は、後述の通りである。-->[[フランドル]]人の[[ベルナールト・ファン・オルレイ]]がしばらくの間ラファエロのために働いていたという主張がされ、また、フランチェスコ・ペンニの兄弟であるルカ・ペンニは工房のメンバーだったかもしれない<ref>Vasari [http://biblio.cribecu.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=4&page_n=197 pp. 197-8および諸所]{{リンク切れ|date=2011年2月}};および[http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/ Getty Union Artist Name List] エントリー</ref>。 |

|||

File:Raffael Stanza della Segnatura.jpg|「署名の間」の北壁と西壁。向かって左の北壁には『パルナッスス山』(1510年 - 1511年)、右の西壁には『アテナイの学堂』(1509年)が描かれている。 |

|||

File:Massatbolsena.jpg|「ヘリオドロスの間」の南壁に描かれた『ボルセーナのミサ』(1514年)。 |

|||

File:Deliveranceofstpeter.jpg|「ヘリオドロスの間」の北壁に描かれた『聖ペテロの放免』(1514年)。 |

|||

File:Raphael - Fire in the Borgo.jpg|「ボルゴの火災の間」の南壁に描かれた『ボルゴの火災』(1514年)。ラファエロがデザインし、工房の画家たちが仕上げた。 |

|||

</gallery> |

|||

=== ローマ時代のそのほかの作品 === |

|||

[[File:Raffael 040.jpg|thumb|ローマ教皇『レオ10世の肖像』(1512年頃)<br />[[ウフィツィ美術館]]所蔵。<br />背後に描かれている枢機卿は、ジュリオ・デ・メディチ(後のローマ教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]])とルイージ・デ・ロッシである。]] |

|||

ローマ時代のラファエロはヴァチカン宮殿ラファエロの間のフレスコ壁画制作に多くの時間をとられていたが、ほかの作品も残している。肖像画では、ラファエロの主要なパトロンだった二人のローマ教皇、ユリウス2世とレオ10世の肖像画が重要で、とくにユリウス2世を描いた作品はラファエロの最高傑作のひとつとみなされている。また、友人であるバルダッサーレ・カスティリオーネの肖像画や、ローマ教皇庁の関係者を描いた肖像画もある。外交手段として他国の君主へと贈呈されたラファエロの作品もあり、フランス王[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]はナポリ王妃[[ジョヴァンナ・ダラゴナ]]の肖像画など、ローマ教皇から2点の絵画を贈られた。ただしこの肖像画は下絵となるドローイングはナポリへと遣わされた弟子によるもので、実際の絵画制作もほとんどの部分がラファエロ自身ではなく工房の作品と考えられている<ref>Jones & Penny:p. 163</ref>。そのほかラファエロは、富裕な銀行家でローマ教皇の財務担当だったアゴスティーノ・チーギ ([[:en:Agostino Chigi]]) のために、チーギの別宅ヴィッラ・ファルネジーナ ([[:en:Villa Farnesina]]) の内装フレスコ画のデザインを手がけ『ガラテアの勝利』(1513年、([[:en:Galatea (Raphael)]]))などを描いている。また、サンタ・マリア・デッラ・パーチェ教会 ([[:en:Santa Maria della Pace]]) とサンタ・マリア・デル・ポポロ教会 ([[:en:Santa Maria del Popolo]]) の2つの教会の礼拝堂にフレスコ壁画を描いた。 |

|||

ローマ時代のラファエロがラファエロの間のフレスコ壁画のほかにローマ教皇の依頼で手がけた、『[[ラファエロのカルトン]]』(1515年 - 1516年)と呼ばれる重要な油彩画がある。これは[[システィーナ礼拝堂]]の装飾に使用する[[タペストリー|タペストリ]]のデザイン画として、[[パウロ|聖パウロ]]と[[ペトロ|聖ペテロ]]の生涯をモチーフにラファエロが描いた連作である。当時10点描かれた作品のうち現存する7点をイギリス王室の[[ロイヤル・コレクション]]が所蔵しており、現在はロイヤル・コレクションからの貸与絵画としてロンドンの[[ヴィクトリア&アルバート博物館]]に展示されている。完成した『ラファエロのカルトン』はオランダの芸術家ピーテル・ファン・アールストの工房でタペストリとして織り上げるためにブリュッセルに送られた。おそらくタペストリは1520年にラファエロが死去する直前に完成し、完成したタペストリをラファエロも目にした可能性がある<ref>Jones & Penny:pp. 133 - 147</ref>。 |

|||

ラファエロはヴァチカン宮殿の中庭に通じる長い回廊([[ロッジア]])のデザインと壁画も手がけており、このロッジアはローマ風の[[グロテスク|グロテスク様式]]で装飾されている<ref>Jones & Penny:pp. 192 - 197</ref>。また、ボローニャ美術館所蔵の『聖セシリアの法悦』 (1516年 - 1517年、([[:en:The Ecstasy of St. Cecilia (Raphael)]]))や[[アルテ・マイスター絵画館]]所蔵の『[[システィーナの聖母]]』といった重要な祭壇画も残している。ローマで死去したラファエロの遺作であるとともに未完の絵画作品となったのは[[バチカン美術館|ヴァチカン美術館]]所蔵の『キリストの変容』([[:en:Transfiguration (Raphael))]]) で、1514年から1516年ごろに描かれた[[プラド美術館]]所蔵の『シチリアの苦悶』 ([[:en:Christ Falling on the Way to Calvary (Raphael))]]) とともに、晩年のラファエロの作風が盛期ルネサンスの次の芸術様式である[[マニエリスム|マニエリスム様式]]よりも、さらに後期の[[バロック|バロック様式]]に近いとされている作品である<ref>Jones & Penny:pp. 235 - 246</ref>。ただし、マニエリスム様式の定義自体が流動的ともいわれ、ラファエロの作風とマニエリスム様式の関連性については議論の的となっている<ref>Craig Hugh Smyth, ''Mannerism & Maniera'', 1992, IRSA Vienna, ISBN 3-900731-33-0</ref>。 |

|||

== 代表作 == |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

File:Galatea Raphael.jpg|『ガラテアの勝利』(1512年)<br />ヴィッラ・ファルネジーナ。<br />ラファエロの作品中、唯一著名な神話画である。 |

|||

ファイル:Raphael - Madonna dell Granduca.jpg|大公の聖母(1504年、[[ピッティ宮殿#ピッティ美術館|ピッティ美術館]]所蔵) |

|||

File:V&A - Raphael, The Miraculous Draught of Fishes (1515).jpg|『奇跡の漁り』(1515年)<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵。<br />現存する7点の『ラファエロのカルトン』のひとつ。 |

|||

ファイル:Raffael 009.jpg|聖母子(美しき女庭師)(Bella Giardinier (Madonna col Bambino e san Giovannino))(1507年、[[ルーヴル美術館]]所蔵) |

|||

File:Raphael Spasimo.jpg|『シチリアの苦悶』(1517年)<br />[[プラド美術館]]所蔵。<br />ラファエロが新たな境地に至ったことを示す作品。 |

|||

ファイル:Raffael 050.jpg|カニジャーニの聖家族(1507年、[[アルテ・ピナコテーク]]所蔵) |

|||

File:Transfiguration Raphael.jpg|『キリストの変容』(1520年)<br />[[バチカン美術館|ヴァチカン美術館]]所蔵。<br />未完となった遺作。 |

|||

ファイル:Raffael 012.jpg|ガラテイアの勝利(1512年、ファルネジーナ荘) |

|||

ファイル:Raffael 051.jpg|[[システィーナの聖母]](La Madonna Sistina)(1512-14年、[[アルテ・マイスター絵画館]]所蔵) |

|||

ファイル:Raffael 026.jpg|小椅子の聖母(Madonna della Seggiola)(1514-16年頃、[[ピッティ宮殿#ピッティ美術館|ピッティ美術館]]所蔵) |

|||

ファイル:Raphael.woman.600pix.jpg|ヴェールを被る女性(ラ・ヴェラータ)(1516年、[[ピッティ宮殿#ピッティ美術館|ピッティ美術館]]所蔵) |

|||

ファイル:Fornarina.jpg|ラ・フォルナリーナ(ラファエロの愛人)(1518-19年、[[ローマ国立博物館]]所蔵) |

|||

ファイル:Raffael 096.jpg|[[主イエスの変容|キリストの変容]](Trasfigurazione)(1518-20年、[[バチカン美術館|バチカン絵画館]]所蔵) |

|||

</gallery> |

</gallery> |

||

他多数。 |

|||

== 工房 == |

|||

ヴァザーリの著作によれば、ラファエロは50名に及ぶ弟子や助手を擁する工房を率いており、工房出身者の多くが後に著名な画家となったとされている。これは、バロック期以前のいわゆる[[オールド・マスター]]が単独で経営する工房としては最大規模であり、さらにその技術水準も群を抜いていた。ラファエロの工房にはローマ以外のイタリアの都市ですでに名声を得ていた画家もおり、このような画家たちは自身の弟子とともに、一種の下請け工房的な役割を果たしていたと考えられている。絵画作品それ自体を除いて、ラファエロの工房内でどのような役割分担がなされていたかに関する記録はごくわずかで、工房で描かれた作品がどの画家の手によるものなのかを判断することは難しい<ref>Jones and Penny:pp. 146 - 147, 196-197, and Pon:pp. 82 - 85</ref>。 |

|||

[[File:Giulio Romano autoportrait.jpg|thumb|ラファエロの弟子ジュリオ・ロマーノ。自画像を元に制作されたエングレーヴィングである。]] |

|||

ラファエロの工房出身者でもっとも重要な画家は、ラファエロ死去時に弱冠21歳だったローマ出身の[[ジュリオ・ロマーノ]]と、フィレンツェですでに一人前の画家と認められていた[[ジャンフランチェスコ・ペンニ]]である。この二人はドローイングなど多くのラファエロの遺品を譲られており、短かったとはいえラファエロ死去後の工房継続に大きな役割を果たした画家だった。ただし、ロマーノと違ってペンニの画家としての評価は、その後のキャリアのほとんどでロマーノの同等以下の共同制作者しか務めていないこともあってそれほど高いものではない。すでに一定の評価を得ていたペリーノ・デル・ヴァーガ ([[:en:Perino del Vaga]]) や、ヴァザーリの著作によるとヴァチカン宮殿回廊の建築資材運搬人から画家に転職したとされるポリドーロ・ダ・カラヴァッジオ ([[:en:Polidoro da Caravaggio]]) も後に著名な画家となった。ダ・カラヴァッジオが画家になるきっかけを与えたマツリーノ・ダ・フィレンツェ ([[:en:Maturino da Firenze]]) は、その後ダ・カラヴァッジオと共同で絵画制作にあたったが、ペンニと同様に共同制作者の名声の陰に隠れてしまった画家である。ジョヴァンニ・ダ・ウディーネ ([[:en:Giovanni da Udine]]) はラファエロの工房時代にも独立した仕事を任されていた画家で、化粧漆喰装飾とフレスコ壁画の周りのグロテスク装飾の責任者でもあった<ref>Jones and Penny:p. 147, 196</ref>。ラファエロの死後、その工房に集っていた画家の多くは四散し、なかには1527年の[[ローマ略奪]]時に命を落とした画家もいる<ref>Vasari, Life of Polidoro [http://www.fordham.edu/halsall/basis/vasari/vasari18.htm online in English] Maturino for one is never heard of again</ref>。しかしながら、四散したラファエロ工房出身者たちによって、イタリア全土のみならず諸外国にまでラファエロの絵画様式が伝播したことは間違いない。 |

|||

ヴァザーリはその著作で、ラファエロが非常に協調的かつ効率的な工房を経営していたことと、パトロンや助手たちの問題点、議論をまとめる驚くべき技量を有していたことをあげ、ミケランジェロが常にパトロンや助手と仲違いしていたこととは好対照だとしている<ref>Vasari:p. 207, 231</ref>。ペンニやロマーノといった弟子たちは十分な絵画技術を持っており、絵画作品において優れた弟子が手がけた箇所とラファエロ自身が手がけた箇所とを見分けることは難しいこともある<ref>See for example, the [[:en:Raphael Cartoons]]</ref>。しかしながら、ラファエロのキャリア後期における多くのフレスコ壁画や油彩画は、そのデザイン構成に特筆する点があるのであって、誰が作品に仕上げたかは重要な要素ではない。ラファエロが描いた肖像画は、保管状態が適切であれば細部にわたるまでそのきらめくような色彩をラファエロの存命中に失うことはなかった<ref>Jones & Penny:pp. 163 - 167 and passim.</ref>。 |

|||

そのほか、ラファエロの工房出身者で名前が知られている芸術家として、画家ではラファエリーノ・デル・コッレ ([[:en:Raffaellino del Colle]])、アンドレア・サッバティーニ ([[:en:Andrea Sabbatini]])、バルトロメオ・ダ・バニャカヴァッロ ([[:en:Bartolommeo Ramenghi]])、ペレグリノ・アレトゥージ ([[:en:Pellegrino Aretusi]])、ヴィンチェンツォ・タマーニ ([[:en:Vincenzo Tamagni]])、バッティスタ・ドッシ ([[:en:Battista Dossi]])、トンマーゾ・ヴィンチドール ([[:en:Tommaso Vincidor]])、ティモテオ・ヴィティ ([[:en:Timoteo Viti]])、彫刻家、建築家ではロマーノの義兄弟ロレンツェット ([[:en:Lorenzetto]]) らが挙げられる<ref>The direct transmission of training can be traced to some surprising figures, including Brian Eno, Tom Phillips and Frank Auerbach ([http://tomphillips.co.uk/portrait/beno/index.html Tomphillips.co.uk])</ref>。また、フランドル人画家[[ベルナールト・ファン・オルレイ]]がラファエロの弟子だったとする説もあり、ジャンフランチェスコ・ペンニの弟ルカ・ペンニもラファエロ工房出身だったともいわれている<ref>Vasari (full text in Italian) [http://biblio.cribecu.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=4&page_n=197 pp197-8 & passim]; see also [http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/ Getty Union Artist Name List] entries</ref>。 |

|||

== 建築 == |

|||

[[サン・ピエトロ大聖堂]]の建築責任者だった[[ドナト・ブラマンテ]]が1514年に死去し、ラファエロがその後任を命じられた。しかしながらラファエロもサン・ピエトロ大聖堂が建設中の1520年に死去してしまい、ラファエロが携わった計画の多くはその死後に変更あるいは廃棄され、最終的にはミケランジェロによる設計が採用されている。このような経緯もあって、サン・ピエトロ大聖堂に関するラファエロの業績は、数点のドローイング ([[:en:drawing]]) が残っているのみに過ぎない。ラファエロが計画していたサン・ピエトロ大聖堂のデザインは、最終的に採用された大量の支柱で構成された壮大なデザインよりもはるかに地味であり、ラファエロの死後にサン・ピエトロ大聖堂の建築責任者となった[[アントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネ]]は「裏路地のような」と評している。このラファエロによるデザインは、ヴァチカン宮殿ラファエロの間「ヘリオドロスの間」のフレスコ壁画『ヘリオドロスの神殿からの追放』の背景に描かれた神殿とおそらく共通点があると考えられている<ref>Jones & Penny:pp. 215 - 218</ref>。 |

|||

[[File:PalazzoBranconioDellAquila.jpg|thumb|ブランコニオ・デッラクイラ宮殿 ([[:en:Palazzo Branconio dell'Aquila]])、現存せず。]] |

|||

ラファエロは[[サン・ピエトロ大聖堂]]以外にも、ローマ教皇のごく限られた関係者のためにいくつかの建築物のデザインを手がけ、ローマでもっとも重要な建築家の一人とみなされるようになった。ローマ教皇ユリウス2世は、新しく数本の大通りを敷設したローマ市街の再構築を考えており、数々の宮殿に彩られた華麗な都を夢見ていた<ref>Jones & Penny:pp. 210 - 211</ref>。 |

|||

ローマ教皇レオ10世の主席書記官兼執事だったジョヴァンバッティスタ・ブランコニオ・デッラクイラ ([[:en:Giovanbattista_Branconio_dell'Aquila]]) のブランコニオ・デッラクイラ宮殿 ([[:en:Palazzo Branconio dell'Aquila]]) は、ラファエロが設計した建築物の中でも重要なものだったが、16世紀に[[ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ]]が設計した[[サン・ピエトロ広場]]の建設時に取り壊されてしまい、現在では[[ファサード]]と中庭を描いたドローイングが残るのみである。ブランコニオ・デッラクイラ宮殿のファサードは当時としては異例なほどに華美な装飾がなされていた。三階建ての建物内部も同様で、最上階には板絵が、中層階には多くの彫刻がそれぞれ飾られていた<ref>Jones & Penny:pp. 221 - 222</ref>。 |

|||

[[File:ChigiLorenzetto.jpg|left|thumb|サンタ・マリア・デル・ポポロ教会チーギ家礼拝堂の内部。]] |

|||

ローマ教皇の財務担当だったアゴスティーノ・チーギの別宅ヴィッラ・ファルネジーナの主設計はラファエロが手がけたものではないが、チーギが建てさせたサンタ・マリア・デル・ポポロ教会のチーギ家礼拝堂 ([[:en:Chigi Chapel]]) の設計と内装はラファエロによるものである。また、レオ10世の主治医の邸宅ヤーコボ・ダ・ブレシア宮殿は、ブラマンテが設計した近隣の宮殿と調和するようにラファエロがデザインした建物で、ラファエロ自身もこの宮殿に住んでいたことがあった<ref>Jones & Penny:p. 219 - 220</ref>。 |

|||

ヴィッラ・マダーマ ([[:en:Villa Madama]]) は、後にローマ教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]]となるメディチ家出身の枢機卿ジュリオ・デ・メディチの静養所としてラファエロが設計し、1518年から丘の中腹に建設が開始された豪奢な邸宅である。しかしながら、建設途中でラファエロが死去したことと、ジュリオ・デ・メディチがより瞑想に適した場所を求めて建て直させたため、ラファエロの当初設計どおりには建てられていない。最終的な設計計画はアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネが完成させている。未完となったとはいえ、それまでのイタリアでは見られない洗練された建築物であり、その後の同種の建物に非常に大きな影響を与えた。当時のローマで唯一近代的な建物で、次世代の建築家[[アンドレーア・パッラーディオ]]も、ヴィッラ・マダーマの詳細なドローイングを残している<ref>Jones and Penny:p. 226 - 234; Raphael left a long letter describing his intentions to the Cardinal, reprinted in full on pp.247 - 248.</ref>。 |

|||

ラファエロ自身が住む邸宅として、[[ローマ#行政|ローマのリオーネ]]であるレーゴラ ([[:en:Regola (rione of Rome)]]) のジュリア通り ([[:en:via Giulia]]) に建設を考えていた大規模な宮殿の設計書が数点残っている。ラファエロはこの邸宅の建設地として、死去する数年前に[[テヴェレ川]]近くの島を購入していた。古典主義様式のジャイアント・オーダー ([[:en:giant order]]) でデザインされた[[付柱]]がすべてのファサードに配された二階建て以上の邸宅で、「個人の邸宅としては空前絶後の規模を持った宮殿」といわれるほどの計画だった<ref>Jones & Penny:pp. 224(quotation) - 226</ref>。 |

|||

ラファエロは1515年に、ローマ近隣から出土するあらゆる古代美術品に関する総責任者の権限を与えられた。ラファエロはローマ教皇レオ10世に古代遺跡の破壊を中止するよう求めた長文の書簡を送り、ローマに存在するあらゆる古代美術品を系統立てた手法で調査し、記録として残すことを提案している。しかしながらレオ10世の思惑はラファエロとは必ずしも一致しておらず、サン・ピエトロ大聖堂、広場の建築資材として古代ローマの建築物を再利用することを考えていたが、ラファエロの求めに応じて銘文の記録と彫刻作品の保全は請合った<ref>Jones & Penny:205 The letter may date from 1519, or before his appointment</ref>。 |

|||

== ドローイング == |

|||

[[File:Raffaello, studio per le tre grazie della farnesina.jpg|thumb|ヴィッラ・ファルネジーナ『三美神』の習作。]] |

|||

ラファエロは西洋美術史上でも最高のドローイングの技量を持つ芸術家の一人で、絵画作品や建築作品の構成案、習作として多くのドローイングを描いている。ラファエロとほぼ同時代の人物の記録によると、ラファエロが構成を考えるときにはそれまでに自身が描き貯めた膨大な量のドローイングを床にばらまき、それらのドローイングから人物像を借用して新たな構成案を「すばやく」描きあげていたとされている<ref>GB Armenini (1533-1609) ''De vera precetti della pittura''(1587), quoted Pon:p. 115</ref>。ヴァチカン宮殿ラファエロの間「署名の間」のフレスコ壁画『聖体の論議』の習作のドローイング40点以上など、ラファエロが描いたドローイングは400点以上が現存している<ref>Jones & Penny:p. 58 & ff; 400 from Pon:p. 114</ref>。ラファエロは人物像のポーズや構成を修正しようとする際に複数のドローイングを組み合わせており、現存するわずかに内容の異なるドローイングの数の多さからも、この手法を用いることが他の画家に比べて非常に多かったことがわかる。ラファエロの死後1557年にイタリアの美術理論家ルドヴィコ・ドルチェ ([[:en:Lodovico Dolce]]) が書いた著作では「・・・・・・これこそがラファエロが持つ優れた創作力の源である。絵画に物語性を与える手法をつねに4ないし6通り用意することができ、それぞれが全く異なる手法であると同時にどの手法であっても美しさに満ちた素晴らしい出来栄えだった」としている<ref>Ludovico Dolce (1508-68), from his ''L'Aretino'' of 1557, quoted Pon:p. 114</ref>。また、20世紀のイギリス人美術史家ジョン・シャーマン ([[:en:John Shearman]]) が、ラファエロの芸術について「研究や革新から生まれた作品ではなく、すでに存在する資産を組合せたものである」としている<ref>quoted Pon:p. 114, from lecture on ''The Organization of Raphael's Workshop'', pub. Chicago, 1983</ref>。 |

|||

最終的な構成案が固まると、下絵を実際に制作する作品と同じ大きさに拡大することもよく行われた。拡大した下絵に針で穴を開けて[[支持体]]に張り付け、その穴に煤の詰まった袋を押し付けることによって絵画制作時に目安となる点線を支持体へと写し取っていった。ラファエロは紙、あるいは漆喰にドローイングを描く際には点字製作用の尖筆を他に例のないほど多用し、下絵の輪郭を線ではなくぎざぎざの引っかき傷のような筆致で描いている。このような筆致で描かれた下絵は多くのドローイングだけではなく、ラファエロの間「署名の間」の『アテナイの学堂』表面にも見ることができる<ref>Not surprisingly, photographs do not show these well, if at all. Leonardo sometimes used a blind stylus to outline his final choice from a tangle of different outlines in the same drawing. Pon:pp. 106-110.</ref>。<!-- 【重複につき訳出せず】The "Raphael Cartoons", as tapestry designs, were fully coloured in a glue [[Distemper (paint)|distemper]] medium, as they were sent to Brussels to be followed by the weavers.--> |

|||

ラファエロの工房が最終的に絵画作品に仕上げたラファエロの後期作品も、絵画制作そのものよりもデザインたるドローイングのほうに手間がかかることが多かった<ref>Lucy Whitaker, Martin Clayton, ''The Art of Italy in the Royal Collection; Renaissance and Baroque'', p.84, Royal Collection Publications, 2007, ISBN 978-1-902163-29-1</ref>。ラファエロのドローイングの多くはかなり緻密なもので、絵画制作構想の最初期に描かれた下絵であっても裸体の人物像は精密に描かれており、制作後半のドローイングになるとほとんど完成時の絵画の状態に等しく、陰影表現はもちろんのこと、ときには白の顔料でハイライト処理が施されることもあった。レオナルドやミケランジェロの描いた下絵のドローイングに比べると、ラファエロのドローイングには躍動感や力強さが欠けているが、芸術的観点からすると非常に高水準なものである。ラファエロはドローイングに扱いの難しい銀筆 ([[:en:Silverpoint]]) を頻繁に使用した最後の画家の一人で、ドローイングに適した最高級の赤、黒のパステルを自由に使用できる立場になっても銀筆を好んで使い続けた<ref>Pon:p. 104</ref>。また、ラファエロはドローイング制作時に実際の裸体女性をモデルとして使った最初の芸術家の一人で、死去する数年前から女性モデルを使い始めている。裸体の男性モデルをつとめていたのはガルゾーニと呼ばれていた弟子で、男性と女性両方の下絵のモデルの役目を果たしていた<ref>[http://www.nationalgalleries.org/index.php/collection/online_az/4:322/results/0/14803/ National Galleries of Scotland]</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Rafael, Putto carrying the Medici ring and feathers, 1512-14.jpg|メディチ家の指輪と羽飾りを持つプットーのドローイング(1512年 - 1514年)。<br />テイラー美術館所蔵 |

|||

File:Estudosguardasressurreicao-rafael-ashmuseum1.jpg|『[[commons:File:Rafael - ressureicaocristo01.jpg|キリストの復活]]』に描かれている兵士の習作(1500年頃)。<br />[[アシュモレアン博物館]]所蔵。 |

|||

File:Raphaël - Étude Madone d'Albe 1.jpg|『[[アルバの聖母]]』の習作。<br />リール美術館所蔵。 |

|||

File:Raffaello, studi per madonne col bambino.jpg|デザイン構想中の聖母子(1507年頃)。<br />[[大英博物館]]所蔵。 |

|||

</gallery> |

|||

== 版画 == |

|||

ラファエロは自身で版画を制作することはなかったが、版画家マルカントニオ・ライモンディ ([[:en:Marcantonio Raimondi]]) との共同作業で版画を生産している。ラファエロがデザインしたドローイングをもとにライモンディが[[エングレービング|エングレーヴィング]]版画を制作したもので、当時のイタリアでもっとも有名となった版画の多くがこの二人から生み出された。ラファエロのように地位も名声も確立した画家が版画に興味を示すのは稀なことで、同時代の画家としては同じく他の版画家と共同で版画を制作した[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]しか例がないが、ティツィアーノによる版画はラファエロほどには成功しなかった<ref>Pon:102. See also a lengthy analysis in: Landau:118 ff</ref>。ラファエロとライモンディが制作した版画は15点で、なかにはラファエロの絵画作品を版画に移植したものも存在するが、多くの場合ラファエロが版画専用としてドローイングを描き起こしており、これらのドローイングは習作も含めて多くが現存している<ref>The enigmatic relationship is discussed at length by both Landau and Pon in her Chapters 3 and 4.</ref> |

|||

。 |

|||

ラファエロとライモンディの版画の中でも有名な作品は『ルクレツィア』、『パリスの審判』、そして二つのほとんど同じヴァージョンが存在する『幼児虐殺』で、ラファエロの絵画作品を版画化した『パルナッスス山』と『ガラテアの勝利』もよく知られている<ref>Pon:86-87 lists them</ref>。20世紀まで、イタリア国外ではこのような版画作品を通じてしか、ラファエロの作品に触れる機会は無かった。ヴァザーリが「イル・バヴィエラ」と呼んだバヴィエロ・カロッチは、ラファエロの財産管理補佐を任されていたと考えられており<ref>「イル・バヴィエラ (Il Baviera)」は「バイエルン人 (the Bavarian)」を意味すると考えられる。当時のローマにはドイツ出身の画家も多く、もしカロッチもドイツ出身だったとすれば、1527年のローマ略奪時にマルカントニオから多くの版画原版の銅板を奪ったことの説明になりうる。(Jones and Penny:82, see also Vasari)</ref>、ラファエロの死後にほとんどの版画原版の銅板を入手することによって版画出版業者として大きな成功を収めた人物である<ref>Pon:pp. 95 - 136 & passim; Landau:pp. 118 - 160, and passim</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Lucretia MR.jpg|『ルクレツィア』<br />ラファエロのドローイングからレイモンディが起こしたエングレーヴィング<ref>{{cite web |url=http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/Lucretia_Raphael_Raffaello_Sanzio/ViewObject.aspx?depNm=drawings_and_prints&pID=-1&kWd=Raphael&OID=90004100&vW=-1&Pg=1&St=0&StOd=1&vT=1 |title=Lucretia |author= |date= |work= |publisher=[[メトロポリタン美術館]]|accessdate=26 August 2010}}</ref>。 |

|||

File:Raimondi3.jpg|『幼児虐殺』<br />ラファエロがデザインし、おそらくはマルカントニオ・ライモンディによる版画。 |

|||

File:Urteil des Paris.jpg|『パリスの審判』<br />この作品の右前面に描かれている3人の裸体像は、19世紀印象派のフランス人画家[[エドゥアール・マネ]]の『[[草上の昼食]]』に描かれている人物に、ほとんど同じポーズで再現されている。 |

|||

File:Galatea (engraving).jpg|『ガラテアの勝利』<br />ヴィッラ・ファルネジーナのフレスコ壁画『ガラテアの勝利』から起こされた版画。 |

|||

</gallery> |

|||

== 私生活と最晩年 == |

|||

[[File:Fornarina.jpg|thumb|『ラ・フォルナリーナ』(1518年 - 1519年)<br />国立古代美術館所蔵。<br />ラファエロの愛人マルガリータ・ルティと考えられている。]] |

|||

ラフェエロはボルゴ ([[:en:Borgo (rione of Rome)]]) の、ブラマンテが設計した宮殿のように豪奢なカプリーニ邸 ([[:en:Palazzo Caprini]]) を住居としていた。ラファエロは生涯結婚していないが、1514年に枢機卿メディチ・ビッビエーナの姪にあたるマリア・ビッビエーナと婚約はしている。この婚約は個人的にも友人だったメディチ・ビッビエーナに押し切られた結果と考えられており、ラファエロ自身はあまり気乗りがしないものだった。その後マリア・ビッビエーナは1520年に死去し、婚礼は行われないままとなっている<ref name="autogenerated1">Vasari:pp. 230 - 231</ref>。一方でラファエロは多くの女性と関係を持っていたといわれており、中でもローマ時代のラファエロにつねに寄り添っていたのが、シエーナ出身のパン職人フランチェスコ・ルティの娘「パン屋の娘 (La Fornarina)」マルガリータ・ルティである<ref>マルガリータ・ルティの肖像画と考えられている『ラ・フォルナリーナ』には左胸に右手を添えた女性が描かれている。美術史家や研究者のなかには、このポーズは愛情を表す古典的なポーズを装っているが、ルティが乳がんに罹患しており胸部に腫瘍があることを表現しているのだと考える者もいる。"The Portrait of Breast Cancer and Raphael's La Fornarina", ''The Lancet'', December 21, 2002/December 28, 2002.</ref>。 |

|||

ラファエロはローマ教皇の近侍 ([[:en:Valet de chambre]]) の地位についており、これは教皇庁内での高い地位と俸給を伴うものだった。さらにローマ教皇黄金拍車勲章 ([[:en:Order of the Golden Spur]]) を授与されナイト爵位も所有していた。ヴァザーリはラファエロが枢機卿になるという野望を抱いていたのではないかと推測しており、おそらくローマ教皇レオ10世からそのような仄めかしがあったことも、ラファエロが結婚をためらっていた理由の一つではないかといわれている<ref name="autogenerated1" />。 |

|||

[[File:Pantheon-raphaels-tomb.jpg|thumb|left|ローマのパンテオンに安置された、ラファエロとマリア・ビッビエーナの墓。聖母子の彫刻はロレンツォ・ロッティ ([[:en:Lorenzetto]]) の作品である。]] |

|||

ヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』によれば、ラファエロが夭折したのは「[[聖金曜日]]」(1520年4月6日)のことで、この日はおそらくラファエロ37歳の誕生日である。マルガリータ・ルティとの過度な情事が原因で熱病に罹患したが、体調を崩した理由を主治医に説明しなかったために誤った治療を受けたことが死因だとしているが異論も多い<ref>多くの美術史家や研究者がヴァザーリが記録しているこの死因を否定している。17世紀から18世紀のイタリア人医師ベルナルディーノ・ラマツィーニは1700年の著書『働く人の病 (De morbis artificum)』で、当時の画家たちが「座り続ける暮らしを送っており、その結果うつ病になる」ことがよくあり「水銀や鉛が含まれた絵具」を使用していたために短命だったとし、1915年にブファラーレは「肺炎か腸チフス」、ポルティグリオッティは「肺疾患」、ヨアニデスは「働きすぎによる過労」だったとしている。またラファエロが死去した年齢にも複数の説があり、ラファエロと同時代のイタリア人貴族マルカントニオ・ミヒル ([[:en:Marcantonio Michiel]]) は34歳、パンドルフォ・ピコやジローラモ・リッポマーノは33歳説をそれぞれ唱えている (For all see: Shearman:p. 573.)。</ref>。<!-- 【訳出せず】Vasari also says that Raphael had also been born on a Good Friday, which in 1483 fell on March 28.<ref>Whereas Michiel said he died on his birthday. Art historian John Shearman addressed this apparent discrepancy: "The time of death can be calculated from the convention of counting from sundown, which Michaelis puts at 6.36 on Friday 6 April, plus half-an-hour to Ave Maria, plus three hours, that is, soon after 10.00 pm. The coincidence noted between the birth-date and death-date is usually thought in this case (since it refers to the Friday and Saturday in Holy Week, the movable feast rather than the day of the month) to fortify the argument that Raphael was also born on Good Friday, i.e., 28 March 1483. But there is a notable ambiguity in Michiel’s note, not often noticed: ''Morse [[…]] Venerdi Santo venendo il Sabato, giorno della sua Nativita'', may also be taken to mean that his birthday was on Saturday, and in that case the awareness could as well be the date, thus producing a birth-date of 7 April 1483." Shearman:573.</ref> -->直接的な死因はどうであれラファエロの病状は急速に悪化し、15日間の闘病の末に一時的に小康状態を取り戻して臨終の秘跡を受け、最後の告解を行った。口述した遺言には、残される愛人のために基金を設置してバヴィエラ出身の忠実な下僕にその基金運用を委託することや、工房の所蔵物の多くをジュリオ・ロマーノとジャンフランチェスコ・ペンニに遺贈することなどが含まれていた。そして死去したラファエロの遺体は、遺言通りにローマの[[パンテオン (ローマ)|パンテオン]]に埋葬された<ref> Vasari:p. 231</ref>。 |

|||

ラファエロの葬儀は多くの弔問客が押し寄せる非常に壮大なものだった。ラファエロの遺体が納められた大理石の石棺にはピエトロ・ベンボ ([[:en:Pietro Bembo]]) による哀悼詩が[[二行連]]で刻まれている。 |

|||

{{Quotation| |

|||

著名なラファエロここに眠る。生前には万物が凌駕されることを畏れ、死ぬ間際には万物がその死を恐れた。<br />''Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori'' |

|||

}} |

|||

{{-}} |

|||

== 評価 == |

|||

[[File:RAFAEL - Madonna Sixtina (Gemäldegalerie Alter Meister, Dresde, 1513-14. Óleo sobre lienzo, 265 x 196 cm).jpg|thumb|『[[システィーナの聖母]](1513年 - 1514年)<br />[[アルテ・マイスター絵画館]]所蔵。]] |

|||

作品自体の影響力こそミケランジェロに及ばなかったものの、ラファエロは同時代人から高く崇敬されていた。しかしながら、ラファエロの死後主流となった芸術様式の[[マニエリスム|マニエリスム様式]]とその後の[[バロック|バロック様式]]は、ラファエロの芸術とは「正反対の方向へと向かって」いった<ref>André Chastel, ''Italian Art'',p. 230, 1963, Faber</ref>。ドイツ人美術史家ワルター・フリートレンダー ([[:en:Walter Friedländer]]) は「ラファエロの死とともに古典主義たる盛期ルネサンスは衰退し始めた」としている<ref>Walter Friedländer, ''Mannerism and Anti-Mannerism in Italian Painting'', p. 42 (Schocken 1970 edn.), 1957, Columbia UP</ref>。そしてラファエロは、行き過ぎたマニエリスムを嫌う人々にとって理想の存在であるとみなされるようになっていった。 |

|||

{{Quotation| |

|||

16世紀半ばにはラファエロが、理想的にバランスの取れた画家であるという意見が主流となった。万能ともいえるその才能はすべてが完璧で、芸術を統べるあらゆる規範に忠実だった。ラファエロに比べるとミケランジェロは偏った天才といえる。男性の裸身像など特有の分野においてミケランジェロは他者の追随を許さないが、バランスに欠けるところがあり、優雅さや抑制感といった優れた芸術の真髄ともいえる部分がわずかに欠如している。このような感覚はルドヴィコ・ドルチェや[[ピエトロ・アレティーノ]]のような[[人文主義者|ルネサンス人文主義]]を遵守し続けたものにのみ備わっているものであり、マニエリスムへと移行したミケランジェロには理解できない資質だった<ref>Blunt:76</ref>。 |

|||

}} |

|||

ヴァザーリがもっとも尊敬する芸術家はミケランジェロだったが、有害な影響を与える点も見られるとして、賛美一方だった初版とは違って『画家・彫刻家・建築家列伝』の第二版では、ミケランジェロに否定的な記述を追加している<ref>See Jones & Penny:pp. 102 - 104</ref>。 |

|||

ラファエロの作品構成は高く評価、模倣され、後世の[[アカデミック美術|芸術アカデミー]]における教育の礎となった。ラファエロの作品がもっとも大きく絵画界に影響を及ぼしたのは、17世紀後半から19世紀にかけてで、その完璧な様式美とバランス感覚が極めて高く評価され、芸術作品分野の優劣を意味するジャンルのヒエラルキー ([[:en:hierarchy of genres]]) で最高位を占める歴史画分野の第一人者と目された。[[ロココ|ロココ期]]のイギリス人画家[[ジョシュア・レノルズ|ジョシュア・レイノルズ]]は著書『講話』でラファエロの作品は「明快かつ厳粛で、威厳ある品格」で「最高の画家であり他者の追随を許さない」とし、とくに『ラファエロのカルトン』やフレスコ壁画を高く評価している。 |

|||

{{Quotation| |

|||

この類まれなる才能を持った人物(ラファエロ)は、礼節、美徳、威厳ある人格で、入念に計算された作品構成、正確極まりないドローイング、高い審美眼を備え、さらに他者の構想を理解し自身の芸術として昇華する優れた技量を有していた。これらの観点においてラファエロを凌ぐ芸術家は存在せず、自身が持つ万物に対する観察眼とミケランジェロが持つ力強さ、さらには古代芸術の美しさと簡素さとを融合させることが可能だった。最高の画家はラファエロかミケランジェロのどちらであるかという問いには、次のように答えられる。ラファエロは他の誰よりも芸術におけるあらゆる才能を極めて高い水準でまとめ上げた人物であり、疑問の余地無くラファエロが最高の画家といえる。ただし、ロンギヌス ([[:en:Longinus (literature)]]) の著書『崇高について』によれば、人間が持ち得る最高級の才能は他の美点、才能の欠如という犠牲のうえに成り立つものだとされている。この観点からすると、ミケランジェロのほうが優れていると考えることもできるだろう<ref>The 1772 Discourse [http://www.gutenberg.org/files/2176/2176-h/2176-h.htm Online text of Reynold's Discourses] The whole passage is worth reading.</ref>。 |

|||

}} |

|||

レイノルズはラファエロのフレスコ画を高く評価し、[[板絵]]には僅かな感傷的見解以外にあまり興味を示さなかったが、19世紀になってからこれらの板絵が高く評価されるようになった。ラファエロが聖母マリアを描いた作品群について1864年生まれのスイス人美術史家[[ハインリヒ・ヴェルフリン]]が「世界中のどの芸術家よりもこのようなラファエロの作品は大量に再生産され、誰もが子供の頃からラファエロの絵画に慣れ親しむようになった」と述べている<ref>Wölfflin:p.82,</ref>。 |

|||

19世紀イングランドの[[ラファエル前派|ラファエロ前派]]の芸術家たちは、ラファエロの作品とラファエロを賞賛するレイノルズらを明確に否定し、ラファエロの「悪影響」が及ばない時代の芸術作品を模範とした。この思想に大きな影響を与えていたのは19世紀の美術評論家[[ジョン・ラスキン]]である。 |

|||

{{Quotation| |

|||

西洋芸術の破滅はその部屋(ヴァチカン宮殿ラファエロの間の「署名の間」を指す)から始っており、いわば非常に優れた才能の持ち主がこの衰退をもたらしたといえる。ラファエロと、その同時代の優れた芸術家たちの作品の完璧な出来栄えと美しさは、それ以上のあらゆる芸術活動を停滞させてしまった。彼ら以降の芸術は思考ではなく模倣を、精緻さよりも美しさを追い求めることしかできなくなった。 |

|||

芸術の衰退の原因としてさらに二つの理由があげられる。一つ目は精神的な問題である。このことを心に刻んでもらいたい。(ルネサンス以前の)中世ヨーロッパの芸術では作品制作前の思考思索がもっとも重要で、作品の出来栄えは二の次だった。それに対して現在の芸術は作品の出来栄えが最重要視されており、思考思索は低く貶められている。何度でも言う、中世芸術においては真実性が最上であり、見た目の美しさはその下に位置していた。現代芸術とは正反対なのである。中世芸術の本質はラファエロの作品となって結実した。しかしながら現代芸術の本質はラファエロよりも劣っていると言わざるを得ない<ref>Ruskin, ''Pre-Raphaelitism'', S. 127 [http://www.gutenberg.org/files/23593/23593-h/23593-h.htm#LECTURE_IV online at Project Gutenburg]</ref>。 |

|||

}} |

|||

20世紀の著名な美術批評家[[バーナード・ベレンソン]]は、ラファエロを盛期ルネサンスで「もっとも有名でもっとも愛された」画家であるとしているが<ref>Berenson, Bernard, ''Italian Painters of the renaissance, Vol 2 Florentine and Central Italian Schools'', Phaidon 1952 (refs to 1968 edn), p.94</ref>、ミケランジェロあるいはレオナルド・ダ・ヴィンチが盛期ルネサンスでもっとも有名で愛された画家と見なす研究者もいる<ref>イギリス Amazon で「ルネサンス」関連のベストセラー上位25冊のうち、タイトルに入っている名前としてはレオナルドが5冊、ミケランジェロが3冊、そしてラファエロが1冊となっている。{{cite web |url=http://www.amazon.co.uk/gp/bestsellers/books/267836 |title=Bestsellers in Renaissance |author= |date= |work= |publisher=[[Amazon.com]] |accessdate=26 August 2010}} <!-- accessed December 6th, 2007 --></ref>。 |

|||

== 出典 == |

|||

{{reflist|colwidth=30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* Blunt, Anthony, ''Artistic Theory in Italy, 1450-1660'', 1940 (refs to 1985 edn), OUP, ISBN 0-19-881050-4 |

|||

* Gould, Cecil, ''The Sixteenth Century Italian Schools'', National Gallery Catalogues, London 1975, ISBN 0-947645-22-5 |

|||

* Roger Jones and Nicholas Penny, ''Raphael'', Yale, 1983, ISBN 0-300-03061-4 |

|||

* Landau, David in:David Landau & Peter Parshall, ''The Renaissance Print'', Yale, 1996, ISBN 0-300-06883-2 |

|||

* Pon, Lisa, ''Raphael, Dürer, and Marcantonio Raimondi, Copying and the Italian Renaissance Print'', 2004, Yale UP, ISBN 978-0-300-09680-4 |

|||

* Shearman, John; ''Raphael in Early Modern Sources 1483-1602'', 2003, Yale University Press, ISBN 0-300-09918-5 |

|||

* Giorgio Vasari, ''Life of Raphael'' from the ''Lives of the Artists'', edition used: ''Artists of the Renaissance'' selected & ed Malcolm Bull, Penguin 1965 (page nos from BCA edn, 1979) |

|||

* Wölfflin, Heinrich; ''Classic Art; An Introduction to the Renaissance'', 1952 in English (1968 edition), Phaidon, New York. |

|||

== 関連文献 == |

|||

* The standard source of biographical information is now: V. Golzio, ''Raffaello nei documenti nelle testimonianze dei contemporanei e nella letturatura del suo secolo'', Vatican City and Westmead, 1971 |

|||

* ''The Cambridge Companion to Raphael'', Marcia B. Hall, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0-521-80809-X, |

|||

* New catalogue raisonné in several volumes, still being published, Jürg Meyer zur Capellen, Stefan B. Polter, Arcos, 2001-2008 |

|||

* ''Raphael'', Pier Luigi De Vecchi, Abbeville Press, 2003 |

|||

* ''Raphael'', Bette Talvacchia, 2007, Phaidon Press |

|||

* ''Raphael''; John Pope-Hennessy, New York University Press, 1970, ISBN 0-8147-0476-X |

|||

* ''Raphael: From Urbino to Rome''; Hugo Chapman, Tom Henry, Carol Plazzotta, Arnold Nesselrath, Nicholas Penny, National Gallery Publications Limited, 2004, ISBN 1-85709-999-0 (exhibition catalogue) |

|||

* ''Raphael Trail: The Secret History of One of the World's Most Precious Works of Art''; Joanna Pitman, 2006 |

|||

* ''Raphael - A Critical Catalogue of his Pictures, Wall-Paintings and Tapestries'', catalogue raisonné by Luitpold Dussler published in the United States by Phaidon Publishers, Inc., 1971, ISBN 0-7148-1469-5 (out of print, but there is an online version [http://posl.eu/dussler here]) |

|||

== 外部リンク == |

|||

*[http://cima.ng-london.org.uk/documentation/ Raphael Research Resource] from the National Gallery, London |

|||

* [http://www.vam.ac.uk/collections/paintings/features/raphael/index.html V&A London online feature on the Raphael Cartoons] |

|||

* [http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/searchResults.asp?searchText=&title=&makerName=Raphael&category=&collector=&theme=&startYear=&endYear=&rccode= Ten drawings and three paintings from the Royal Collection] |

|||

* [http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/ Web Gallery of Art] |

|||

* [http://search.famsf.org:8080/search.shtml?keywords=raphael&artist=raimondi&country=&period=&sort=&submit.x=20&submit.y=7 Most of the Raphael/Raimondi prints from the San Francisco Museums] |

|||

* [http://www.raffael-projekt.com/index.htm Raphael Project/Raffael Projekt] |

|||

* [http://www.teylersmuseum.eu/teylersuniversum/index.php?m=narratio&id=6&nvlng=en Website of Teylers Museum] on the provenance of the Raphael drawings in the museum's collection. |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 92行目: | 246行目: | ||

* [[ルネサンス建築]] |

* [[ルネサンス建築]] |

||

<!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]] --> |

|||

==出典== |

|||

{{Persondata |

|||

{{reflist}} |

|||

|NAME = Raphael |

|||

|ALTERNATIVE NAMES = Raphael Sanzio, Raffaello, "Raffaello Santi", "Raffaello da Urbino", "Rafael Sanzio da Urbino". |

|||

==参考文献== |

|||

|SHORT DESCRIPTION = Italian Renaissance artist and architect |

|||

* {{Cite book|author=Roger Jones, Nicholas Penny|title=Raphael|publisher=Yale University Press|year=1983|isbn=0-300-03061-4}} |

|||

|DATE OF BIRTH = April 6 or March 28, 1483 |

|||

* {{Cite book|author=Lisa Pon|title=Raphael, Dürer, and Marcantonio Raimondi, Copying and the Italian Renaissance Print|year=2004|publisher=Yale University Press|isbn=978-0-300-09680-4}} |

|||

|PLACE OF BIRTH = Urbino, Italy |

|||

* Giorgio Vasari, ''Life of Raphael'' from the ''[[画家・彫刻家・建築家列伝]]'', edition used: ''Artists of the Renaissance'' selected & ed Malcolm Bull, Penguin 1965 (page nos from BCA edn, 1979) |

|||

|DATE OF DEATH = April 6, 1520 |

|||

|PLACE OF DEATH = Rome |

|||

}} |

|||

==外部リンク== |

|||

*[http://cima.ng-london.org.uk/documentation/ Raphael Research Resource] |

|||

{{デフォルトソート:らふあえろ さんてい}} |

{{デフォルトソート:らふあえろ さんてい}} |

||

[[Category:イタリアの画家]] |

[[Category:イタリアの画家]] |

||

| 110行目: | 265行目: | ||

[[Category:1483年生]] |

[[Category:1483年生]] |

||

[[Category:1520年没]] |

[[Category:1520年没]] |

||

{{Link FA|ca}} |

{{Link FA|ca}} |

||

| 117行目: | 273行目: | ||

[[ar:رفائيل]] |

[[ar:رفائيل]] |

||

[[arz:رافايللو]] |

[[arz:رافايللو]] |

||

[[ast:Raffaello Sanzio]] |

|||

[[az:Rafael Santi]] |

[[az:Rafael Santi]] |

||

[[bat-smg:Rafaelės]] |

[[bat-smg:Rafaelės]] |

||

| 128行目: | 285行目: | ||

[[bs:Raffaello Santi]] |

[[bs:Raffaello Santi]] |

||

[[ca:Raffaello Sanzio]] |

[[ca:Raffaello Sanzio]] |

||

[[ckb:ڕافایێل]] |

|||

[[cs:Rafael Santi]] |

[[cs:Rafael Santi]] |

||

[[cy:Raffaello Sanzio]] |

[[cy:Raffaello Sanzio]] |

||

[[da:Raffaello Santi]] |

[[da:Raffaello Santi]] |

||

[[de:Raffael]] |

[[de:Raffael]] |

||

[[diq:Rafaello Sanzio]] |

|||

[[el:Ραφαήλ]] |

[[el:Ραφαήλ]] |

||

[[en:Raphael]] |

[[en:Raphael]] |

||

| 138行目: | 297行目: | ||

[[et:Raffael]] |

[[et:Raffael]] |

||

[[eu:Rafael]] |

[[eu:Rafael]] |

||

[[ext:Rafael Sanzio]] |

|||

[[fa:رافائل]] |

[[fa:رافائل]] |

||

[[fi:Rafael]] |

[[fi:Rafael]] |

||

[[fr:Raphaël (peintre)]] |

[[fr:Raphaël (peintre)]] |

||

[[fy: |

[[fy:Rafaël]] |

||

[[ga:Raffaello Sanzio]] |

[[ga:Raffaello Sanzio]] |

||

[[gl:Rafael]] |

[[gl:Rafael]] |

||

| 153行目: | 313行目: | ||

[[ia:Raffaello]] |

[[ia:Raffaello]] |

||

[[id:Raffaello Sanzio]] |

[[id:Raffaello Sanzio]] |

||

[[ilo:Rafael Sanzio]] |

|||

[[io:Raffaello Sanzio]] |

|||

[[is:Raffaello Sanzio]] |

[[is:Raffaello Sanzio]] |

||

[[it:Raffaello Sanzio]] |

[[it:Raffaello Sanzio]] |

||

| 159行目: | 321行目: | ||

[[kk:Рафаэль Санти]] |

[[kk:Рафаэль Санти]] |

||

[[kl:Raphael]] |

[[kl:Raphael]] |

||

[[ko:라파엘로]] |

[[ko:라파엘로 산치오]] |

||

[[la:Raphael Sanctius Urbinas]] |

[[la:Raphael Sanctius Urbinas]] |

||

[[lb:Raffael]] |

[[lb:Raffael]] |

||

| 209行目: | 371行目: | ||

[[war:Raffaello Sanzio]] |

[[war:Raffaello Sanzio]] |

||

[[wuu:拉斐尔]] |

[[wuu:拉斐尔]] |

||

[[xmf:რაფაელ სანტი]] |

|||

[[yi:ראפאעל]] |

[[yi:ראפאעל]] |

||

[[zh:拉斐尔·圣齐奥]] |

[[zh:拉斐尔·圣齐奥]] |

||

2012年10月31日 (水) 12:02時点における版

| ラファエロ・サンティ | |

|---|---|

『自画像』(1506年)、ウフィツィ美術館 | |

| 本名 | Raffaello Sanzio da Urbino |

| 誕生日 | 1483年3月28日もしくは4月6日 |

| 出生地 |

|

| 死没年 | 1520年4月6日(37歳没) |

| 死没地 |

|

| 国籍 |

|

| 運動・動向 | 盛期ルネサンス |

| 芸術分野 | 絵画、建築 |

| 代表作 |

『アテナイの学堂』 『システィーナの聖母』 |

| 後援者 |

ローマ教皇ユリウス2世 ローマ教皇レオ10世 |

ラファエロ・サンティ(伊: Raffaello Santi[1]、 1483年4月6日 - 1520年4月6日[2])は、盛期ルネサンスを代表するイタリアの画家、建築家。一般的には単にラファエロと呼ばれ、日本ではラファエッロ、ラファエルロ、ラファエルなどという表記ゆれが見られる。ラファエロの作品はその明確さと分かりやすい構成とともに、雄大な人間性を謳う新プラトン主義を美術作品に昇華したとして高く評価されており、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロとともに、盛期ルネサンスの三大巨匠といわれている[3]。 。

ラファエロは異例なほどに大規模な工房を経営しており、37歳という若さで死去したとは考えられないほどに多数の作品を制作した。多くの作品がヴァチカン市国のヴァチカン宮殿に残されており、とくに「ラファエロの間」と総称される4部屋のフレスコ画は、ラファエロの最盛期作品における最大のコレクションとなっており、もっとも有名な作品の一つの『アテナイの学堂』も「ラファエロの間」のうち「署名の間」と呼ばれる部屋のフレスコ壁画である。ローマでの活動時代初期に描かれた作品の多くは、デザインこそラファエロのものだが、下絵以外の大部分は工房の職人が手がけたもので、ラファエロが最後まで自身で手がけたものよりも品質の面で劣るといわれている。ラファエロは存命時から高い評価を受けた影響力の高い芸術家だったが、ローマ以外の地ではラファエロの絵画やドローイングをもとにした版画でよく知られていた。ラファエロの死後、年長だが長命を保ったミケランジェロの作品が18世紀から19世紀にいたるまで西洋絵画界により大きな影響を与え続けたが、ラファエロの穏やかで調和に満ちた作品も非常に優れた模範的作風であると評価されていた。

マニエリスム期の画家、伝記作家ヴァザーリの著作『画家・彫刻家・建築家列伝』の記述を嚆矢として、ラファエロのキャリアは3期に大別されることが多い。ウルビーノで活動していたキャリア初期、フィレンツェの伝統的絵画の影響が見られる1504年から1508年にかけての4年間、そして死去するまでの二人のローマ教皇とその側近に緊密な後援を受けていたローマでの輝ける12年間である[4]。

ウルビーノ公国

1483年にラファエロは、小国だが美術史上重要な中央イタリアの都市国家ウルビーノ公国に[5]、ウルビーノ公宮廷画家ジョヴァンニ・サンティ (en:Giovanni Santi) の息子として生まれた。傭兵隊長として活躍し、ローマ教皇シクストゥス4世からウルビーノ公爵位を叙爵したウルビーノ公フェデリーコ3世は文人を庇護した君主で、フェデリーコ3世のもと当時のウルビーノ宮廷文化は高い評価を受けていた。フェデリーコ3世はラファエロが誕生する一年前の1482年に死去しており、当時のウルビーノ宮廷では芸術よりも文学のほうがより重視されていた。ラファエロの父ジョヴァンニは画家であると同時に、フェデリーコ3世の生涯を物語る韻文詩を書き上げるほどの一種の詩的才能も持っており、宮廷の出し物として上演される仮面劇の脚本と舞台装飾を手がけることもあった。フェデリーコ3世に捧げたジョヴァンニの詩からは、当時美術の最先端だった北イタリアの画家たちと初期フランドル派の画家たちに強い興味を持っていたことが伺える。他国の宮廷と比べて小規模だったウルビーノ宮廷だったがゆえに、ジョヴァンニは他国の宮廷画家たちよりも君主一家とより親密な関係を築いていたと考えられている[6]。

フェデリーコ3世の後を継いでウルビーノ公爵となったのは息子のグイドバルドである。グイドバルドは、小国とはいえ当時のイタリアでもっとも音楽と芸術が盛んだったマントヴァの君主フランチェスコ2世の妹エリザベッタ・ゴンザーガと結婚した。この君主夫妻のもとでウルビーノ宮廷は、フェデリーコ3世統治時と同じく文学の中心地であり続けた。高い文化的水準を有するウルビーノ公国宮廷での生活を通じて、ラファエロは洗練されたマナーと社交的性格を身につけていったとヴァザーリは記している[7]。1504年からバルダッサーレ・カスティリオーネがウルビーノ宮廷に出仕しており、カスティリオーネは人文主義溢れるウルビーノ宮廷での生活をモデルとして、後の上流階級層の規範となる著作『宮廷人』を1528年に出版している。カスティリオーネがウルビーノ宮廷に仕えだした1504年には、すでにラファエロはウルビーノ宮廷を主たる活動の場とはしていなかったが、それでもウルビーノ宮廷にはよく顔を出しておりカスティリオーネともよき友人関係を築いた。その他にもラファエロはウルビーノ宮廷を訪れる多くの知識人たちと親しく交わっていた。とくに著名な文学者だったベルナルド・ドヴィツィ (en:Bernardo Dovizi) とピエトロ・ベンボ (en:Pietro Bembo) は、後年両者とも枢機卿に任ぜられてローマに滞在し、同じく後年ローマに移住したラファエロと親交を持ち続けた。生涯を通じてラファエロは上流階級との交際が巧みで、このことがラファエロの画家としてのキャリアが順風満帆だったと思わせる要因の一つとなっている。しかしながらラファエロは十分な人文主義的教育を受けておらず、ラファエロが上流階級の共通言語であるラテン語に不自由しなかった理由はよく分かっていない[8]。

若年期

ラファエロの母マージアは、ラファエロが8歳の1491年に死去し、その後再婚していた父ジョヴァンニも1494年8月1日に死去している。11歳で孤児となったラファエロの後見人となったのは唯一の父方の伯父で、聖職者のバルトロメオだった。バルトロメオは後年になってからラファエロの義母に告訴されることになる人物である。ヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』によれば、ラファエロは幼少のころから芸術の才能を見せ、宮廷画家だった父の仕事の「大きな手助け」になるほどだった[9]。10代で描いたといわれる美しいドローイングの自画像からも、その芸術的才能の片鱗がうかがえる[10]。ジョヴァンニの死去後もその工房は続いており、おそらく義母と協力して幼少のラファエロも工房の経営に何らかの役割を果たしていた。当時のラファエロは、ウルビーノで宮廷画家を務めたウッチェロ(1397年 - 1475年)や、1498年までウルビーノに近いチッタ・ディ・カステッロで活動したシニョレッリ(1445年頃 - 1523年)の絵画作品を目にする機会を得ることができた[11]。

ヴァザーリの伝記では、父ジョヴァンニが「母親の嘆きを振り切って」幼いラファエロを、ウンブリア派の画家ペルジーノの工房に弟子入りさせたとなっている。ただし、この弟子入りの記録についてはヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』が唯一のものである。母親が存命時であればラファエロは最年長だと仮定しても8歳となり、弟子入りするには8歳という年齢はあまりにも若すぎるのではないかとして、ヴァザーリの記述を疑問視する研究者もいる[12]。他に、1495年からウルビーノ宮廷画家となったティモテオ・ヴィティ (en:Timoteo Viti) のもとで、ある程度画家としての修業を積んだのではないかとする説もある[13]。いずれにせよ、ラファエロが1500年ごろにペルジーノのもとで少なくとも助手の立場にあったということで、現代の美術史家の見解はほぼ一致している。当時のペルジーノはペルージャとフィレンツェに工房を持っており、おそらく他にも2箇所で常設の小工房を経営していたと考えられている[14]。

ブレラ美術館所蔵。

ラファエロがキャリア初期に描いた祭壇画の中でもっとも洗練された作品といわれる。

ラファエロの初期作品におけるペルジーノの影響は明らかで「おそらくはラファエロほどに師(ペルジーノ)の教えを吸収できる才能を持った弟子はいなかった」とされている[15]。ヴァザーリの伝記ではこの時期のラファエロとペルジーノの作品を区別することは不可能だとしているが、現代の美術史家たちはペルジーノやその工房の作品からラファエロが手掛けた箇所を判別するのは容易だと考えている。作風はともかくとして、顔料の厚塗り手法、油性ワニス展色剤の使用、衣服の陰影表現などの技法は酷似しているが、人物の肉体表現についてはペルジーノがはるかに繊弱であるとしているのである。ペルジーノの作品もラファエロの作品も、ワニスに混ぜた過度の樹脂が作品表面のひび割れ(クラクリュール)の原因となっていることが多い[16]。ラファエロが徒弟期間を終えて「マスター」として登録されたのは1501年のことである。

記録に残るラファエロの最初期の作品は、ペルージャとウルビーノの中間にある町チッタ・ディ・カステッロのサン・タゴスティーノ教会の礼拝堂用に描いた『バロンチの祭壇画』 (en:Baronci altarpiece) である。1500年に注文を受け1501年に完成したこの作品は、現在では数点の断片と下絵が残るのみとなっている[17]。その後の数年間に各地の教会からの依頼で絵画を制作しており、ナショナル・ギャラリー所蔵の『モンドの磔刑図』(1502年 - 1503年、(en:Mond Crucifixion))、ブレラ美術館所蔵の『聖母の婚礼』(1504年、(en:The Marriage of the Virgin (Raphael)))、ヴァチカン美術館所蔵の『聖母戴冠の祭壇画』(1502年 - 1504年[18]、(en:Oddi altar (Raphael)))などが現存している。

ラファエロはこの時期にフィレンツェをよく訪れており、ペルジーノの影響がいくらか見られるものの、独自作風で描いた大規模な作品がフィレンツェに残っている。また、美しい小作品 (en:Cabinet painting) も多数制作している。それらの小作品の多くはおそらくウルビーノ宮廷の美術愛好家からの注文によるもので、コンデ美術館 (en:Musée Condé) 所蔵の『三美神』(1504年 - 1505年、(en:Three Graces (Raphael)))、ルーヴル美術館所蔵の『聖ミカエルとドラゴン』(1504年 - 1505年ごろ、(en:St. Michael (Raphael)))などが有名な作品となっているほか、聖母マリアや聖母子をモチーフとした作品や肖像画もこの時期から描き始めている[19]。1502年にラファエロは、ペルジーノの弟子で「ラファエロの友人で、極めて優れたデッサンの技量を持つ芸術家」ピントゥリッキオの招きでシエーナを訪れている。このときのシエーナ訪問の理由は、ピントゥリッキオが手がける作品のデザインの手助けをラファエロに求めたためで、現在シエーナ大聖堂のピッコロミーニ図書館に残るピントゥリッキオのフレスコ壁画のデザインだった可能性が高い[20]。ラファエロは画家としてのキャリア初期から、絵画制作注文を多く受けていた。

フィレンツェ絵画からの影響

美術史美術館所蔵。

レオナルド・ダ・ヴィンチが創始した三角の構成で聖母子が描かれている[21]。

ローマに落ち着くまでのラファエロは「放浪の」人生を送った。北イタリアの様々な主要都市で絵画を手がけ、フィレンツェでは1504年ごろからかなりの長期間にわたって滞在している。しかしながら、1504年から1508年のフィレンツェの公式記録によれば、ラファエロは常時フィレンツェに居住していたわけではない[22]。また、ウルビーノ公子からフィレンツ行政長官へ宛てた、1504年10月の日付が入った書簡が残っており、「この書簡の持参者はウルビーノの画家ラファエロです。芸術的才能に溢れるこの青年は、フィレンツェでさらなる修行を行うことを決めました。彼の父親は極めて立派な人物であり、私も非常に尊敬しています。その息子は、とても聡明で礼儀正しいことに定評がある青年で、私も彼に大きな愛情を抱いています・・・・・・」と記されている[23]。

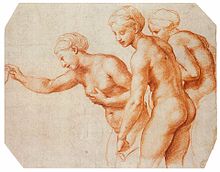

ラファエロはペルジーノのもとで修行していたころから、最先端のフィレンツェ美術を取り入れつつ自身の作風を確立していった。1505年ごろに制作されたペルージャのフレスコ画には、ヴァザーリがラファエロの友人と書いているフィレンツェの画家フラ・バルトロメオの影響を受けたと思われる、新しい作風の人物像が描かれている。しかしながらこの時期にラファエロが描いた作品にもっとも直接的な影響を与えたのは、1500年から1506年にかけてフィレンツェに戻っていたレオナルド・ダ・ヴィンチだった。レオナルドの作品の影響のもとラファエロが描く人物像は、より生き生きとした複雑な姿勢をとったものへと変化していった。ラファエロが描く絵画は未だ平穏なものが多かったが、裸身で争う男性のデッサンなどはフィレンツェで修行を重ねたこの時期に熱中したものの一つである。

ロイヤル・コレクション所蔵。

レオナルドのオリジナル作品は現存していないが、ほかの画家による複製が数点残っている。

ほかにもレオナルドのモナリザを真似たと思われる、斜め前を向いた三角の構成で若い女性を描いたドローイングがあるが、作風は完全にラファエロ独自のものといえる。また、レオナルドが創始した「聖家族」「聖母子」を三角の構成で描く手法もラファエロは取り入れており、この構成で描かれた聖家族や聖母子はラファエロの絵画の中でも非常に有名な作品が多い。イギリス王室のロイヤル・コレクションが所蔵する、ラファエロが模写したレオナルドの『レダと白鳥』(模写が数点残っているが、レオナルドのオリジナルは現存せず)のドローイングがあり、ラファエロの『アレクサンドリアの聖カタリナ』のカタリナのポーズ(コントラポスト)は、レオナルドの『レダと白鳥』に描かれているレダのポーズを真似ている[24]。また、レオナルドが完成したといわれる絵画技法のスフマートもラファエロは自身の技法として昇華しており、微妙な人体表現や人物相互の感情表現として、レオナルドのスフマートよりも自然なかたちで作品に取り入れた。このような最先端の絵画技法を取り入れながらも、ラファエロの作品からペルジーノ由来の柔らかで清澄な光が消えることはなかった[25]。

レオナルドはラファエロよりも30歳年長で、当時ローマで活動していたミケランジェロはラファエロよりも7歳年長だった。ミケランジェロはレオナルドを嫌っており、後年ローマで活動したラファエロのことも自分に対して陰謀をめぐらす若造として更に嫌っていた[26]。ラファエロはすでに多くの作品をフィレンツェで描いていたが、その後数年で全く異なる方向性の作風に移行しつつあった。古代ローマのサルコファガスの装飾彫刻にヒントを得たともいわれる[27]、ボルゲーゼ美術館が所蔵する祭壇画中央パネル『十字架降下』(1507年、(en:Deposition (Raphael)))の画面最前部には、様々なポーズをした人物が多数描かれている。美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンは、ミケランジェロの『聖家族』(1507年頃、ウフィツィ美術館)に描かれている聖母マリアの影響が、『十字架降下』の画面右端でひざまずいている女性に見られるとしているが、その他の人物構成はミケランジェロ、あるいはレオナルドの作風とは全く別物である。完成当初から注目され、後年になってボルゲーゼ家 (en:House of Borghese) によってペルージャへと持ち去られた『十字架降下』はラファエロ独自の作品として評価されている。そして、ラファエロはルネサンス美術の特徴とも言える古典主義への興味を徐々に失っていったのである[28]。

-

『十字架降下』

ボルゲーゼ美術館所蔵。

ローマ時代

ナショナル・ギャラリー所蔵。

ラファエロの肖像画の中でももっとも高く評価されている作品のひとつ。

1508年の終わりごろにラファエロはローマへと居を移し、結果として残りの生涯をローマですごすこととなった。ラファエロがローマを訪れたのは、ローマ教皇ユリウス2世からの招きによるものであり、おそらくは当時サン・ピエトロ大聖堂の建築を任されていた建築家で、ウルビーノ近郊のラファエロの遠縁ではないかと考えられているドナト・ブラマンテからの推挙によるものだった[30]。ローマ教皇の招致を受けてからも数ヶ月間ローマで逡巡していたミケランジェロとは違って[31]、ラファエロはすぐさまヴァチカンへと向かい、ヴァチカン宮殿のローマ教皇となる専用図書室のフレスコ壁画制作依頼を受けた[32]。このローマ教皇からの絵画制作依頼は、ラファエロにとってそれまでにない程の極めて重要なものだった。専用図書室には複数の部屋があり、すでにほかの画家が弟子たちとともに内部装飾を手がけている部屋もあった。これらの部屋には、枢機卿時代のユリウス2世と激しく対立していた先々代のローマ教皇アレクサンデル6世の出資による壁画や紋章などがすでに描かれていた。ユリウス2世による図書室の装飾は、これらアレクサンデル6世の痕跡をヴァチカン宮殿からすべて消し去ることを目的としていた[33]。

ヴァチカン宮殿ラファエロの間

ヴァチカン宮殿ラファエロの間の「署名の間」に描かれたフレスコ壁画。

4部屋で構成されるヴァチカン宮殿の通称ラファエロの間のうち、最初に手がけられたのは「署名の間」と呼ばれる部屋である。ラファエロが「署名の間」に描いたフレスコ壁画は『アテナイの学堂』、『パルナッスス山』、『聖体の論議』などで、当時のローマ画壇に衝撃をもって迎えられ、現在においてもラファエロの最高傑作とみなされている。残りの3部屋にはすでにペルジーノやシニョレッリらによるフレスコ壁画が描かれていたが、ラファエロはこれらの壁画を上描きすることを命じられた。これら3部屋のすべての壁面、なかには天井にもフレスコ画が描かれているが、制作の進行とともにラファエロ自身がフレスコ画に携わる割合は徐々に減っており、ラファエロが率いていた工房の熟練画家たちが手がけた部分が多くなっている。1520年のラファエロの死去後に完成した最後の「ボルゴの火災の間」では、デザインにもラファエロはほとんど関係しておらず、大部分が工房の画家たちによって描かれた。ラファエロの間の依頼主であるユリウス2世は1513年に死去したが、ラファエロはメディチ家出身の次代ローマ教皇レオ10世ともさらに良好な関係を築き上げ、ラファエロの間の壁画制作も引き続きレオ10世のもとで続けられた[34]。

ラファエロがラファエロの間のフレスコ壁画製作過程において、当時ミケランジェロが手がけていた『システィーナ礼拝堂天井画』に影響を受けていることは明らかである。ヴァザーリの著述によると、1511年にブラマンテがこっそりとラファエロをシスティーナ礼拝堂へと連れていき、ミケランジェロが用いていた足場を解体して天井画で最初に完成していた箇所をラファエロに見せたとなっている。ミケランジェロが描きあげた『システィーナ礼拝堂天井画』は、その後数百年にわたってほかの画家たちを怖気づかせるに十分足る圧倒的な作品だったが、ラファエロは誰よりも早くその影響を自身の絵画に取り入れただけではなく、おそらくは他の誰よりもミケランジェロの作風を昇華できた芸術家だった。『アテナイの学堂』にはミケランジェロの肖像が哲学者ヘラクレイトスとして描かれており[35]、ラファエロの間に描かれているそのほかの人物像にも『システィーナ礼拝堂天井画』に描かれた巫女(シビュラ)や裸体の青年(イニューディ)からの影響が見られる。しかしながら単なるミケランジェロの模倣にはとどまらず、ラファエロ自身の作風とミケランジェロからの影響が渾然一体となった作品として仕上がっている[36]。ただし、ミケランジェロはラファエロが自分の絵画を盗作したと非難しており、ラファエロが死去した後にも「彼(ラファエロ)の芸術に関する知見は、すべて私(ミケランジェロ)から得たものだ」という不満に満ちた書簡を残しているが、当時の第三者からの評価はおしなべてラファエロに好意的なものとなっている[37]。

非常に大規模で、複雑な構成を持つラファエロの間のフレスコ壁画は、古典・古代様式を発展させた盛期ルネサンスの絵画中でも屈指の作品群とされている。イギリス人美術史家マイケル・レヴィー (Michael Levey) はその著書で「ラファエロは自身の作品の人物像に、ユークリッド幾何学のような超人的清明さと優雅さを与えた」としている[38]。ラファエロの間のうち、最初に手がけられた2部屋のフレスコ壁画の質はほぼ完璧といっていいほどに高いが、工房の画家が中心となって完成した残り2部屋のフレスコ壁画については、とくに観る者への訴求力において完全に成功しているとは言えない。

-

「署名の間」の北壁と西壁。向かって左の北壁には『パルナッスス山』(1510年 - 1511年)、右の西壁には『アテナイの学堂』(1509年)が描かれている。

-

「ヘリオドロスの間」の南壁に描かれた『ボルセーナのミサ』(1514年)。

-

「ヘリオドロスの間」の北壁に描かれた『聖ペテロの放免』(1514年)。

-

「ボルゴの火災の間」の南壁に描かれた『ボルゴの火災』(1514年)。ラファエロがデザインし、工房の画家たちが仕上げた。

ローマ時代のそのほかの作品

ウフィツィ美術館所蔵。

背後に描かれている枢機卿は、ジュリオ・デ・メディチ(後のローマ教皇クレメンス7世)とルイージ・デ・ロッシである。

ローマ時代のラファエロはヴァチカン宮殿ラファエロの間のフレスコ壁画制作に多くの時間をとられていたが、ほかの作品も残している。肖像画では、ラファエロの主要なパトロンだった二人のローマ教皇、ユリウス2世とレオ10世の肖像画が重要で、とくにユリウス2世を描いた作品はラファエロの最高傑作のひとつとみなされている。また、友人であるバルダッサーレ・カスティリオーネの肖像画や、ローマ教皇庁の関係者を描いた肖像画もある。外交手段として他国の君主へと贈呈されたラファエロの作品もあり、フランス王フランソワ1世はナポリ王妃ジョヴァンナ・ダラゴナの肖像画など、ローマ教皇から2点の絵画を贈られた。ただしこの肖像画は下絵となるドローイングはナポリへと遣わされた弟子によるもので、実際の絵画制作もほとんどの部分がラファエロ自身ではなく工房の作品と考えられている[39]。そのほかラファエロは、富裕な銀行家でローマ教皇の財務担当だったアゴスティーノ・チーギ (en:Agostino Chigi) のために、チーギの別宅ヴィッラ・ファルネジーナ (en:Villa Farnesina) の内装フレスコ画のデザインを手がけ『ガラテアの勝利』(1513年、(en:Galatea (Raphael)))などを描いている。また、サンタ・マリア・デッラ・パーチェ教会 (en:Santa Maria della Pace) とサンタ・マリア・デル・ポポロ教会 (en:Santa Maria del Popolo) の2つの教会の礼拝堂にフレスコ壁画を描いた。

ローマ時代のラファエロがラファエロの間のフレスコ壁画のほかにローマ教皇の依頼で手がけた、『ラファエロのカルトン』(1515年 - 1516年)と呼ばれる重要な油彩画がある。これはシスティーナ礼拝堂の装飾に使用するタペストリのデザイン画として、聖パウロと聖ペテロの生涯をモチーフにラファエロが描いた連作である。当時10点描かれた作品のうち現存する7点をイギリス王室のロイヤル・コレクションが所蔵しており、現在はロイヤル・コレクションからの貸与絵画としてロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館に展示されている。完成した『ラファエロのカルトン』はオランダの芸術家ピーテル・ファン・アールストの工房でタペストリとして織り上げるためにブリュッセルに送られた。おそらくタペストリは1520年にラファエロが死去する直前に完成し、完成したタペストリをラファエロも目にした可能性がある[40]。

ラファエロはヴァチカン宮殿の中庭に通じる長い回廊(ロッジア)のデザインと壁画も手がけており、このロッジアはローマ風のグロテスク様式で装飾されている[41]。また、ボローニャ美術館所蔵の『聖セシリアの法悦』 (1516年 - 1517年、(en:The Ecstasy of St. Cecilia (Raphael)))やアルテ・マイスター絵画館所蔵の『システィーナの聖母』といった重要な祭壇画も残している。ローマで死去したラファエロの遺作であるとともに未完の絵画作品となったのはヴァチカン美術館所蔵の『キリストの変容』(en:Transfiguration (Raphael))) で、1514年から1516年ごろに描かれたプラド美術館所蔵の『シチリアの苦悶』 (en:Christ Falling on the Way to Calvary (Raphael))) とともに、晩年のラファエロの作風が盛期ルネサンスの次の芸術様式であるマニエリスム様式よりも、さらに後期のバロック様式に近いとされている作品である[42]。ただし、マニエリスム様式の定義自体が流動的ともいわれ、ラファエロの作風とマニエリスム様式の関連性については議論の的となっている[43]。

-

『ガラテアの勝利』(1512年)

ヴィッラ・ファルネジーナ。

ラファエロの作品中、唯一著名な神話画である。

工房

ヴァザーリの著作によれば、ラファエロは50名に及ぶ弟子や助手を擁する工房を率いており、工房出身者の多くが後に著名な画家となったとされている。これは、バロック期以前のいわゆるオールド・マスターが単独で経営する工房としては最大規模であり、さらにその技術水準も群を抜いていた。ラファエロの工房にはローマ以外のイタリアの都市ですでに名声を得ていた画家もおり、このような画家たちは自身の弟子とともに、一種の下請け工房的な役割を果たしていたと考えられている。絵画作品それ自体を除いて、ラファエロの工房内でどのような役割分担がなされていたかに関する記録はごくわずかで、工房で描かれた作品がどの画家の手によるものなのかを判断することは難しい[44]。

ラファエロの工房出身者でもっとも重要な画家は、ラファエロ死去時に弱冠21歳だったローマ出身のジュリオ・ロマーノと、フィレンツェですでに一人前の画家と認められていたジャンフランチェスコ・ペンニである。この二人はドローイングなど多くのラファエロの遺品を譲られており、短かったとはいえラファエロ死去後の工房継続に大きな役割を果たした画家だった。ただし、ロマーノと違ってペンニの画家としての評価は、その後のキャリアのほとんどでロマーノの同等以下の共同制作者しか務めていないこともあってそれほど高いものではない。すでに一定の評価を得ていたペリーノ・デル・ヴァーガ (en:Perino del Vaga) や、ヴァザーリの著作によるとヴァチカン宮殿回廊の建築資材運搬人から画家に転職したとされるポリドーロ・ダ・カラヴァッジオ (en:Polidoro da Caravaggio) も後に著名な画家となった。ダ・カラヴァッジオが画家になるきっかけを与えたマツリーノ・ダ・フィレンツェ (en:Maturino da Firenze) は、その後ダ・カラヴァッジオと共同で絵画制作にあたったが、ペンニと同様に共同制作者の名声の陰に隠れてしまった画家である。ジョヴァンニ・ダ・ウディーネ (en:Giovanni da Udine) はラファエロの工房時代にも独立した仕事を任されていた画家で、化粧漆喰装飾とフレスコ壁画の周りのグロテスク装飾の責任者でもあった[45]。ラファエロの死後、その工房に集っていた画家の多くは四散し、なかには1527年のローマ略奪時に命を落とした画家もいる[46]。しかしながら、四散したラファエロ工房出身者たちによって、イタリア全土のみならず諸外国にまでラファエロの絵画様式が伝播したことは間違いない。

ヴァザーリはその著作で、ラファエロが非常に協調的かつ効率的な工房を経営していたことと、パトロンや助手たちの問題点、議論をまとめる驚くべき技量を有していたことをあげ、ミケランジェロが常にパトロンや助手と仲違いしていたこととは好対照だとしている[47]。ペンニやロマーノといった弟子たちは十分な絵画技術を持っており、絵画作品において優れた弟子が手がけた箇所とラファエロ自身が手がけた箇所とを見分けることは難しいこともある[48]。しかしながら、ラファエロのキャリア後期における多くのフレスコ壁画や油彩画は、そのデザイン構成に特筆する点があるのであって、誰が作品に仕上げたかは重要な要素ではない。ラファエロが描いた肖像画は、保管状態が適切であれば細部にわたるまでそのきらめくような色彩をラファエロの存命中に失うことはなかった[49]。

そのほか、ラファエロの工房出身者で名前が知られている芸術家として、画家ではラファエリーノ・デル・コッレ (en:Raffaellino del Colle)、アンドレア・サッバティーニ (en:Andrea Sabbatini)、バルトロメオ・ダ・バニャカヴァッロ (en:Bartolommeo Ramenghi)、ペレグリノ・アレトゥージ (en:Pellegrino Aretusi)、ヴィンチェンツォ・タマーニ (en:Vincenzo Tamagni)、バッティスタ・ドッシ (en:Battista Dossi)、トンマーゾ・ヴィンチドール (en:Tommaso Vincidor)、ティモテオ・ヴィティ (en:Timoteo Viti)、彫刻家、建築家ではロマーノの義兄弟ロレンツェット (en:Lorenzetto) らが挙げられる[50]。また、フランドル人画家ベルナールト・ファン・オルレイがラファエロの弟子だったとする説もあり、ジャンフランチェスコ・ペンニの弟ルカ・ペンニもラファエロ工房出身だったともいわれている[51]。

建築

サン・ピエトロ大聖堂の建築責任者だったドナト・ブラマンテが1514年に死去し、ラファエロがその後任を命じられた。しかしながらラファエロもサン・ピエトロ大聖堂が建設中の1520年に死去してしまい、ラファエロが携わった計画の多くはその死後に変更あるいは廃棄され、最終的にはミケランジェロによる設計が採用されている。このような経緯もあって、サン・ピエトロ大聖堂に関するラファエロの業績は、数点のドローイング (en:drawing) が残っているのみに過ぎない。ラファエロが計画していたサン・ピエトロ大聖堂のデザインは、最終的に採用された大量の支柱で構成された壮大なデザインよりもはるかに地味であり、ラファエロの死後にサン・ピエトロ大聖堂の建築責任者となったアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネは「裏路地のような」と評している。このラファエロによるデザインは、ヴァチカン宮殿ラファエロの間「ヘリオドロスの間」のフレスコ壁画『ヘリオドロスの神殿からの追放』の背景に描かれた神殿とおそらく共通点があると考えられている[52]。

ラファエロはサン・ピエトロ大聖堂以外にも、ローマ教皇のごく限られた関係者のためにいくつかの建築物のデザインを手がけ、ローマでもっとも重要な建築家の一人とみなされるようになった。ローマ教皇ユリウス2世は、新しく数本の大通りを敷設したローマ市街の再構築を考えており、数々の宮殿に彩られた華麗な都を夢見ていた[53]。

ローマ教皇レオ10世の主席書記官兼執事だったジョヴァンバッティスタ・ブランコニオ・デッラクイラ (en:Giovanbattista_Branconio_dell'Aquila) のブランコニオ・デッラクイラ宮殿 (en:Palazzo Branconio dell'Aquila) は、ラファエロが設計した建築物の中でも重要なものだったが、16世紀にジャン・ロレンツォ・ベルニーニが設計したサン・ピエトロ広場の建設時に取り壊されてしまい、現在ではファサードと中庭を描いたドローイングが残るのみである。ブランコニオ・デッラクイラ宮殿のファサードは当時としては異例なほどに華美な装飾がなされていた。三階建ての建物内部も同様で、最上階には板絵が、中層階には多くの彫刻がそれぞれ飾られていた[54]。

ローマ教皇の財務担当だったアゴスティーノ・チーギの別宅ヴィッラ・ファルネジーナの主設計はラファエロが手がけたものではないが、チーギが建てさせたサンタ・マリア・デル・ポポロ教会のチーギ家礼拝堂 (en:Chigi Chapel) の設計と内装はラファエロによるものである。また、レオ10世の主治医の邸宅ヤーコボ・ダ・ブレシア宮殿は、ブラマンテが設計した近隣の宮殿と調和するようにラファエロがデザインした建物で、ラファエロ自身もこの宮殿に住んでいたことがあった[55]。

ヴィッラ・マダーマ (en:Villa Madama) は、後にローマ教皇クレメンス7世となるメディチ家出身の枢機卿ジュリオ・デ・メディチの静養所としてラファエロが設計し、1518年から丘の中腹に建設が開始された豪奢な邸宅である。しかしながら、建設途中でラファエロが死去したことと、ジュリオ・デ・メディチがより瞑想に適した場所を求めて建て直させたため、ラファエロの当初設計どおりには建てられていない。最終的な設計計画はアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネが完成させている。未完となったとはいえ、それまでのイタリアでは見られない洗練された建築物であり、その後の同種の建物に非常に大きな影響を与えた。当時のローマで唯一近代的な建物で、次世代の建築家アンドレーア・パッラーディオも、ヴィッラ・マダーマの詳細なドローイングを残している[56]。

ラファエロ自身が住む邸宅として、ローマのリオーネであるレーゴラ (en:Regola (rione of Rome)) のジュリア通り (en:via Giulia) に建設を考えていた大規模な宮殿の設計書が数点残っている。ラファエロはこの邸宅の建設地として、死去する数年前にテヴェレ川近くの島を購入していた。古典主義様式のジャイアント・オーダー (en:giant order) でデザインされた付柱がすべてのファサードに配された二階建て以上の邸宅で、「個人の邸宅としては空前絶後の規模を持った宮殿」といわれるほどの計画だった[57]。

ラファエロは1515年に、ローマ近隣から出土するあらゆる古代美術品に関する総責任者の権限を与えられた。ラファエロはローマ教皇レオ10世に古代遺跡の破壊を中止するよう求めた長文の書簡を送り、ローマに存在するあらゆる古代美術品を系統立てた手法で調査し、記録として残すことを提案している。しかしながらレオ10世の思惑はラファエロとは必ずしも一致しておらず、サン・ピエトロ大聖堂、広場の建築資材として古代ローマの建築物を再利用することを考えていたが、ラファエロの求めに応じて銘文の記録と彫刻作品の保全は請合った[58]。

ドローイング

ラファエロは西洋美術史上でも最高のドローイングの技量を持つ芸術家の一人で、絵画作品や建築作品の構成案、習作として多くのドローイングを描いている。ラファエロとほぼ同時代の人物の記録によると、ラファエロが構成を考えるときにはそれまでに自身が描き貯めた膨大な量のドローイングを床にばらまき、それらのドローイングから人物像を借用して新たな構成案を「すばやく」描きあげていたとされている[59]。ヴァチカン宮殿ラファエロの間「署名の間」のフレスコ壁画『聖体の論議』の習作のドローイング40点以上など、ラファエロが描いたドローイングは400点以上が現存している[60]。ラファエロは人物像のポーズや構成を修正しようとする際に複数のドローイングを組み合わせており、現存するわずかに内容の異なるドローイングの数の多さからも、この手法を用いることが他の画家に比べて非常に多かったことがわかる。ラファエロの死後1557年にイタリアの美術理論家ルドヴィコ・ドルチェ (en:Lodovico Dolce) が書いた著作では「・・・・・・これこそがラファエロが持つ優れた創作力の源である。絵画に物語性を与える手法をつねに4ないし6通り用意することができ、それぞれが全く異なる手法であると同時にどの手法であっても美しさに満ちた素晴らしい出来栄えだった」としている[61]。また、20世紀のイギリス人美術史家ジョン・シャーマン (en:John Shearman) が、ラファエロの芸術について「研究や革新から生まれた作品ではなく、すでに存在する資産を組合せたものである」としている[62]。

最終的な構成案が固まると、下絵を実際に制作する作品と同じ大きさに拡大することもよく行われた。拡大した下絵に針で穴を開けて支持体に張り付け、その穴に煤の詰まった袋を押し付けることによって絵画制作時に目安となる点線を支持体へと写し取っていった。ラファエロは紙、あるいは漆喰にドローイングを描く際には点字製作用の尖筆を他に例のないほど多用し、下絵の輪郭を線ではなくぎざぎざの引っかき傷のような筆致で描いている。このような筆致で描かれた下絵は多くのドローイングだけではなく、ラファエロの間「署名の間」の『アテナイの学堂』表面にも見ることができる[63]。

ラファエロの工房が最終的に絵画作品に仕上げたラファエロの後期作品も、絵画制作そのものよりもデザインたるドローイングのほうに手間がかかることが多かった[64]。ラファエロのドローイングの多くはかなり緻密なもので、絵画制作構想の最初期に描かれた下絵であっても裸体の人物像は精密に描かれており、制作後半のドローイングになるとほとんど完成時の絵画の状態に等しく、陰影表現はもちろんのこと、ときには白の顔料でハイライト処理が施されることもあった。レオナルドやミケランジェロの描いた下絵のドローイングに比べると、ラファエロのドローイングには躍動感や力強さが欠けているが、芸術的観点からすると非常に高水準なものである。ラファエロはドローイングに扱いの難しい銀筆 (en:Silverpoint) を頻繁に使用した最後の画家の一人で、ドローイングに適した最高級の赤、黒のパステルを自由に使用できる立場になっても銀筆を好んで使い続けた[65]。また、ラファエロはドローイング制作時に実際の裸体女性をモデルとして使った最初の芸術家の一人で、死去する数年前から女性モデルを使い始めている。裸体の男性モデルをつとめていたのはガルゾーニと呼ばれていた弟子で、男性と女性両方の下絵のモデルの役目を果たしていた[66]。

-

メディチ家の指輪と羽飾りを持つプットーのドローイング(1512年 - 1514年)。

テイラー美術館所蔵 -

『アルバの聖母』の習作。

リール美術館所蔵。 -

デザイン構想中の聖母子(1507年頃)。

大英博物館所蔵。

版画

ラファエロは自身で版画を制作することはなかったが、版画家マルカントニオ・ライモンディ (en:Marcantonio Raimondi) との共同作業で版画を生産している。ラファエロがデザインしたドローイングをもとにライモンディがエングレーヴィング版画を制作したもので、当時のイタリアでもっとも有名となった版画の多くがこの二人から生み出された。ラファエロのように地位も名声も確立した画家が版画に興味を示すのは稀なことで、同時代の画家としては同じく他の版画家と共同で版画を制作したティツィアーノしか例がないが、ティツィアーノによる版画はラファエロほどには成功しなかった[67]。ラファエロとライモンディが制作した版画は15点で、なかにはラファエロの絵画作品を版画に移植したものも存在するが、多くの場合ラファエロが版画専用としてドローイングを描き起こしており、これらのドローイングは習作も含めて多くが現存している[68] 。

ラファエロとライモンディの版画の中でも有名な作品は『ルクレツィア』、『パリスの審判』、そして二つのほとんど同じヴァージョンが存在する『幼児虐殺』で、ラファエロの絵画作品を版画化した『パルナッスス山』と『ガラテアの勝利』もよく知られている[69]。20世紀まで、イタリア国外ではこのような版画作品を通じてしか、ラファエロの作品に触れる機会は無かった。ヴァザーリが「イル・バヴィエラ」と呼んだバヴィエロ・カロッチは、ラファエロの財産管理補佐を任されていたと考えられており[70]、ラファエロの死後にほとんどの版画原版の銅板を入手することによって版画出版業者として大きな成功を収めた人物である[71]。

-

『ルクレツィア』

ラファエロのドローイングからレイモンディが起こしたエングレーヴィング[72]。 -

『幼児虐殺』

ラファエロがデザインし、おそらくはマルカントニオ・ライモンディによる版画。 -

『ガラテアの勝利』

ヴィッラ・ファルネジーナのフレスコ壁画『ガラテアの勝利』から起こされた版画。

私生活と最晩年

国立古代美術館所蔵。

ラファエロの愛人マルガリータ・ルティと考えられている。

ラフェエロはボルゴ (en:Borgo (rione of Rome)) の、ブラマンテが設計した宮殿のように豪奢なカプリーニ邸 (en:Palazzo Caprini) を住居としていた。ラファエロは生涯結婚していないが、1514年に枢機卿メディチ・ビッビエーナの姪にあたるマリア・ビッビエーナと婚約はしている。この婚約は個人的にも友人だったメディチ・ビッビエーナに押し切られた結果と考えられており、ラファエロ自身はあまり気乗りがしないものだった。その後マリア・ビッビエーナは1520年に死去し、婚礼は行われないままとなっている[73]。一方でラファエロは多くの女性と関係を持っていたといわれており、中でもローマ時代のラファエロにつねに寄り添っていたのが、シエーナ出身のパン職人フランチェスコ・ルティの娘「パン屋の娘 (La Fornarina)」マルガリータ・ルティである[74]。

ラファエロはローマ教皇の近侍 (en:Valet de chambre) の地位についており、これは教皇庁内での高い地位と俸給を伴うものだった。さらにローマ教皇黄金拍車勲章 (en:Order of the Golden Spur) を授与されナイト爵位も所有していた。ヴァザーリはラファエロが枢機卿になるという野望を抱いていたのではないかと推測しており、おそらくローマ教皇レオ10世からそのような仄めかしがあったことも、ラファエロが結婚をためらっていた理由の一つではないかといわれている[73]。

ヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』によれば、ラファエロが夭折したのは「聖金曜日」(1520年4月6日)のことで、この日はおそらくラファエロ37歳の誕生日である。マルガリータ・ルティとの過度な情事が原因で熱病に罹患したが、体調を崩した理由を主治医に説明しなかったために誤った治療を受けたことが死因だとしているが異論も多い[75]。直接的な死因はどうであれラファエロの病状は急速に悪化し、15日間の闘病の末に一時的に小康状態を取り戻して臨終の秘跡を受け、最後の告解を行った。口述した遺言には、残される愛人のために基金を設置してバヴィエラ出身の忠実な下僕にその基金運用を委託することや、工房の所蔵物の多くをジュリオ・ロマーノとジャンフランチェスコ・ペンニに遺贈することなどが含まれていた。そして死去したラファエロの遺体は、遺言通りにローマのパンテオンに埋葬された[76]。

ラファエロの葬儀は多くの弔問客が押し寄せる非常に壮大なものだった。ラファエロの遺体が納められた大理石の石棺にはピエトロ・ベンボ (en:Pietro Bembo) による哀悼詩が二行連で刻まれている。

著名なラファエロここに眠る。生前には万物が凌駕されることを畏れ、死ぬ間際には万物がその死を恐れた。

Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori

評価

アルテ・マイスター絵画館所蔵。

作品自体の影響力こそミケランジェロに及ばなかったものの、ラファエロは同時代人から高く崇敬されていた。しかしながら、ラファエロの死後主流となった芸術様式のマニエリスム様式とその後のバロック様式は、ラファエロの芸術とは「正反対の方向へと向かって」いった[77]。ドイツ人美術史家ワルター・フリートレンダー (en:Walter Friedländer) は「ラファエロの死とともに古典主義たる盛期ルネサンスは衰退し始めた」としている[78]。そしてラファエロは、行き過ぎたマニエリスムを嫌う人々にとって理想の存在であるとみなされるようになっていった。

16世紀半ばにはラファエロが、理想的にバランスの取れた画家であるという意見が主流となった。万能ともいえるその才能はすべてが完璧で、芸術を統べるあらゆる規範に忠実だった。ラファエロに比べるとミケランジェロは偏った天才といえる。男性の裸身像など特有の分野においてミケランジェロは他者の追随を許さないが、バランスに欠けるところがあり、優雅さや抑制感といった優れた芸術の真髄ともいえる部分がわずかに欠如している。このような感覚はルドヴィコ・ドルチェやピエトロ・アレティーノのようなルネサンス人文主義を遵守し続けたものにのみ備わっているものであり、マニエリスムへと移行したミケランジェロには理解できない資質だった[79]。

ヴァザーリがもっとも尊敬する芸術家はミケランジェロだったが、有害な影響を与える点も見られるとして、賛美一方だった初版とは違って『画家・彫刻家・建築家列伝』の第二版では、ミケランジェロに否定的な記述を追加している[80]。

ラファエロの作品構成は高く評価、模倣され、後世の芸術アカデミーにおける教育の礎となった。ラファエロの作品がもっとも大きく絵画界に影響を及ぼしたのは、17世紀後半から19世紀にかけてで、その完璧な様式美とバランス感覚が極めて高く評価され、芸術作品分野の優劣を意味するジャンルのヒエラルキー (en:hierarchy of genres) で最高位を占める歴史画分野の第一人者と目された。ロココ期のイギリス人画家ジョシュア・レイノルズは著書『講話』でラファエロの作品は「明快かつ厳粛で、威厳ある品格」で「最高の画家であり他者の追随を許さない」とし、とくに『ラファエロのカルトン』やフレスコ壁画を高く評価している。

この類まれなる才能を持った人物(ラファエロ)は、礼節、美徳、威厳ある人格で、入念に計算された作品構成、正確極まりないドローイング、高い審美眼を備え、さらに他者の構想を理解し自身の芸術として昇華する優れた技量を有していた。これらの観点においてラファエロを凌ぐ芸術家は存在せず、自身が持つ万物に対する観察眼とミケランジェロが持つ力強さ、さらには古代芸術の美しさと簡素さとを融合させることが可能だった。最高の画家はラファエロかミケランジェロのどちらであるかという問いには、次のように答えられる。ラファエロは他の誰よりも芸術におけるあらゆる才能を極めて高い水準でまとめ上げた人物であり、疑問の余地無くラファエロが最高の画家といえる。ただし、ロンギヌス (en:Longinus (literature)) の著書『崇高について』によれば、人間が持ち得る最高級の才能は他の美点、才能の欠如という犠牲のうえに成り立つものだとされている。この観点からすると、ミケランジェロのほうが優れていると考えることもできるだろう[81]。

レイノルズはラファエロのフレスコ画を高く評価し、板絵には僅かな感傷的見解以外にあまり興味を示さなかったが、19世紀になってからこれらの板絵が高く評価されるようになった。ラファエロが聖母マリアを描いた作品群について1864年生まれのスイス人美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンが「世界中のどの芸術家よりもこのようなラファエロの作品は大量に再生産され、誰もが子供の頃からラファエロの絵画に慣れ親しむようになった」と述べている[82]。

19世紀イングランドのラファエロ前派の芸術家たちは、ラファエロの作品とラファエロを賞賛するレイノルズらを明確に否定し、ラファエロの「悪影響」が及ばない時代の芸術作品を模範とした。この思想に大きな影響を与えていたのは19世紀の美術評論家ジョン・ラスキンである。

西洋芸術の破滅はその部屋(ヴァチカン宮殿ラファエロの間の「署名の間」を指す)から始っており、いわば非常に優れた才能の持ち主がこの衰退をもたらしたといえる。ラファエロと、その同時代の優れた芸術家たちの作品の完璧な出来栄えと美しさは、それ以上のあらゆる芸術活動を停滞させてしまった。彼ら以降の芸術は思考ではなく模倣を、精緻さよりも美しさを追い求めることしかできなくなった。

芸術の衰退の原因としてさらに二つの理由があげられる。一つ目は精神的な問題である。このことを心に刻んでもらいたい。(ルネサンス以前の)中世ヨーロッパの芸術では作品制作前の思考思索がもっとも重要で、作品の出来栄えは二の次だった。それに対して現在の芸術は作品の出来栄えが最重要視されており、思考思索は低く貶められている。何度でも言う、中世芸術においては真実性が最上であり、見た目の美しさはその下に位置していた。現代芸術とは正反対なのである。中世芸術の本質はラファエロの作品となって結実した。しかしながら現代芸術の本質はラファエロよりも劣っていると言わざるを得ない[83]。

20世紀の著名な美術批評家バーナード・ベレンソンは、ラファエロを盛期ルネサンスで「もっとも有名でもっとも愛された」画家であるとしているが[84]、ミケランジェロあるいはレオナルド・ダ・ヴィンチが盛期ルネサンスでもっとも有名で愛された画家と見なす研究者もいる[85]。

出典

- ^ 「ラファエロ・ダ・ウルビーノ」(Raffaello da Urbino)、「ラファエロ・サンツィオ・ダ・ウルビーノ (Rafael Sanzio da Urbino)」などとも表記される。「サンティ」もラテン語表記の「サンティウス (Santius)」と表記されることがある。また、ラファエロ自身が書類などに署名する際にはラテン語の「ラファエル・ウルビナス (Raphael Urbinas)」を使用していた (Gould p.207)。

- ^ Jones and Penny, p. 1 and 246. ラファエロは37歳の誕生日に死去した。複数の記録によれば、ラファエロは生誕日、死去日はどちらも聖金曜日となっているためだが、異説もある。

- ^ See, for example Honour, Hugh; John Fleming (1982). A World History of Art. London: Macmillan. p. 357

- ^ Vasari, p. 208, 230 and passim.

- ^ Urbino: The Story of a Renaissance City By June Osborne, p.39 on the population, as a "few thousand" at most; even today it is only 15,000 without the students of the University

- ^ Jones and Penny, pp. 1 - 2

- ^ Vasari:p. 207 & passim

- ^ Jones & Penny:204

- ^ Vasari, at the start of the Life. Jones & Penny:5

- ^ アシュモレアン博物館 “Image”. z.about.com. 2012年8月15日閲覧。

- ^ Jones and Penny: pp. 4 - 5, p. 8 and 20

- ^ Simone Fornari in 1549-50, see Gould:207

- ^ Jones & Penny:8

- ^ Jones & Penny:2-5

- ^ contrasting him with Leonardo and Michelangelo in this respect. Wölfflin:73

- ^ Jones and Penny:17

- ^ 1789年の地震で大きな損傷を受けた。

- ^ Dates are taken from the Vatican Pinacotheca website

- ^ Jones and Penny:pp. 5 - 8

- ^ One surviving preparatory drawing appears to be mostly by Raphael; quotation from Vasari by - Jones and Penny:p. 20

- ^ “Image”. szepmuveszeti.hu. 2012年8月16日閲覧。

- ^ Gould:207-8

- ^ Jones and Penny:5

- ^ National Gallery, London Jones & Penny:p. 44

- ^ Jones & Penny:21-45

- ^ Vasari, Michelangelo:251

- ^ Jones and Penny:p. 43

- ^ Jones & Penny:44-47, and Wöllflin:79-82

- ^ The Royal Collection. “Gold ring with an onyx cameo of Ariadne”. royalcollection.org.uk. 2010年8月26日閲覧。

- ^ Jones & Penny:49, differing somewhat from Gould:208 on the timing of his arrival

- ^ Vasari:247

- ^ ユリウス2世はとくに読書家というわけではなかった。その死後に残された書籍は220冊で、当時としてはそれなりの蔵書数だったが専用の図書室が必要なものではなかった。壁に書架もなかったこの専用図書館名は1527年のローマ略奪で破壊されてしまった (Jones & Penny:4952)

- ^ Jones & Penny:49

- ^ Jones & Penny:49-128

- ^ Following The School of Athens, "Who is Who?" by Michael Lahanas

- ^ Jones & Penny:101-105

- ^ Blunt:76, Jones & Penny:103-5

- ^ Levey, Michael; Early Renaissance, p.197 ,1967, Penguin

- ^ Jones & Penny:p. 163

- ^ Jones & Penny:pp. 133 - 147

- ^ Jones & Penny:pp. 192 - 197

- ^ Jones & Penny:pp. 235 - 246

- ^ Craig Hugh Smyth, Mannerism & Maniera, 1992, IRSA Vienna, ISBN 3-900731-33-0

- ^ Jones and Penny:pp. 146 - 147, 196-197, and Pon:pp. 82 - 85

- ^ Jones and Penny:p. 147, 196

- ^ Vasari, Life of Polidoro online in English Maturino for one is never heard of again

- ^ Vasari:p. 207, 231

- ^ See for example, the en:Raphael Cartoons

- ^ Jones & Penny:pp. 163 - 167 and passim.

- ^ The direct transmission of training can be traced to some surprising figures, including Brian Eno, Tom Phillips and Frank Auerbach (Tomphillips.co.uk)

- ^ Vasari (full text in Italian) pp197-8 & passim; see also Getty Union Artist Name List entries

- ^ Jones & Penny:pp. 215 - 218

- ^ Jones & Penny:pp. 210 - 211

- ^ Jones & Penny:pp. 221 - 222

- ^ Jones & Penny:p. 219 - 220

- ^ Jones and Penny:p. 226 - 234; Raphael left a long letter describing his intentions to the Cardinal, reprinted in full on pp.247 - 248.

- ^ Jones & Penny:pp. 224(quotation) - 226