「アッシジのフランチェスコ」の版間の差分

Luckas-bot (会話 | 投稿記録) m r2.7.1) (ロボットによる 追加: arz:فرنسيس الأسيزى |

Greenland4 (会話 | 投稿記録) m 場所の移動 |

||

| (9人の利用者による、間の73版が非表示) | |||

| 18行目: | 18行目: | ||

|列聖決定者=[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]] |

|列聖決定者=[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]] |

||

}} |

}} |

||

[[ファイル:Francisco de Zurbarán 057.jpg|thumb|240px|フランチェスコ(画:[[フランシスコ・デ・スルバラン]])]] |

|||

'''アッシジのフランチェスコ'''([[イタリア語|伊]]:'''Francesco d'Assisi'''、[[ラテン語]]:'''Franciscus Assisiensis'''、本名 ジョヴァンニ・ディ・ベルナルドーネ '''Giovanni di Bernardone'''、[[1182年]] [[7月5日]] - [[1226年]][[10月3日]])は、[[フランシスコ会]]の創設者として知られるカトリック修道士。悔悛と神の国を説き、[[中世]][[イタリア]]における最も著名な[[聖人]]のひとりであり、[[カトリック教会]]と[[聖公会]]で崇敬される。[[シエナのカタリナ]]と共にイタリアの[[守護聖人]]。 |

|||

'''アッシジのフランチェスコ'''([[イタリア語|伊]]:'''Francesco d'Assisi'''、[[ラテン語]]:'''Franciscus Assisiensis'''、本名 ジョヴァンニ・ディ・ベルナルドーネ '''Giovanni di Bernardone'''、[[1182年]] [[7月5日]] - [[1226年]][[10月3日]])は、[[フランシスコ会]](フランチェスコ会)の創設者として知られるカトリック修道士<ref name=ishii>[[#石井|石井(2004)]]</ref>。「裸のキリストに裸でしたがう」ことを求め、悔悛と「[[神の国]]」を説いた<ref name=satoike>[[#池上|佐藤&池上(1997)pp.289-290]]</ref>。[[中世]][[イタリア]]における最も著名な[[聖人]]のひとりであり、[[カトリック教会]]と[[聖公会]]で崇敬される。また、「[[シエナのカタリナ]]」とともにイタリアの[[守護聖人]]となっている。 |

|||

[[原音主義]]に従い、ここではイタリア語の「フランチェスコ」という表記を採っているが、一般には「フランシスコ」と表記されることが多い。フランシスコ会でも伝統的に「聖フランシスコ」と表記している。 |

|||

[[原音主義]]にしたがい、ここでは[[イタリア語]]の「フランチェスコ」という表記を採っているが、一般には「フランシスコ」と表記されることも多い。彼の創設した修道会でも伝統的に「聖フランシスコ」の表記が多用されている。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

=== 生い立ち、若き日の放蕩 === |

|||

フランチェスコは、西欧[[中世]]の盛時、[[12世紀]]後半、ピエトロ・ディ・ベルナルドーネ(Pietro di Bernardone)を父に、イタリアは[[ローマ]]の北に位置する[[ウンブリア州|ウンブリア]]地方[[アッシジ]]の町に生まれた。[[織物]][[商人]]であった父親が仕事上[[フランス語]]が非常に堪能だった(あるいはフランスびいきだった)ことから、母親のピカがすでにつけていた[[洗礼名]](ジョヴァンニ)に満足せず、彼につけたという。 |

|||

[[ファイル:ASSISI 3.jpg|right|thumb|600px|丘陵上に広がる[[アッシジ]]の街 |

|||

---- |

|||

山上の「[[岩]]」(ロッカ)の城は[[1198年]]の市民蜂起で破壊され、現在の城は[[14世紀]]から[[15世紀]]にかけて再建されたものである。]] |

|||

[[ファイル:IglesiadeSanFrancisco-Salta-001.jpg|right|thumb|300px|アッシジのフランチェスコ]] |

|||

フランチェスコは、西ヨーロッパ中世盛期の[[1182年]]、富裕な[[毛織物]][[商人]]であったピエトロ・ディ・ベルナルドーネ(Pietro di Bernardone)を父に、その妻ピカ(ジョヴァンナ)を母に、2人の長男として[[ローマ]]北方の[[ウンブリア州|ウンブリア]]地方、[[アッシジ]]の町に生まれた<ref name=ishii/><ref name=pm85>[[#PM|ミルワード(1993)pp.85-90]]</ref>。[[フランス王国|フランス]]の[[プロヴァンス|プロヴァンス地方]]出身の母ピカは生まれてきた子に「ジョバンニ」という[[洗礼名]]を付けていたが、旅から帰った父は得意先のフランスにちなんで「フランチェスコ」と呼ぶこととした<ref name=konno>[[#今野|今野(1989)pp.338-341]]</ref><ref name=fujisawa>[[#藤沢|藤沢(1991)pp.53-78]]</ref><ref group="注釈">「フランチェスコ」の名は[[ラテン語]]で「フランク人男性」を意味する ''Franciscus'' が由来であって、フランス王国とは直接は関係ない。ただし、フランスという国名自体も「[[フランク族]](の国)」が由来なので必ずしもまったくの無関係というわけではない。</ref><ref group="注釈">父のピエトロは、仕入れのためにしばしばフランスに訪れ、粗製の[[布]]地を[[シャンパーニュ]]や[[モンペリエ]]、[[トロワ]]などの[[定期市]]で買い入れ、それをアッシジの加工業者に卸していた。妻のピカ ''Pica'' ともフランスを旅して知り合った。[[#藤沢|藤沢(1991)pp.60-61]]</ref>。 |

|||

[[1190年]]、8歳となったフランチェスコはアッシジ郊外のサン・ジョルジョ聖堂の付属学校に通い、主として俗語で書かれた[[祈祷文]]と[[ラテン語]]で書かれた詩編からなる[[祈祷書]]によって読み書きを習い、基礎的な[[修辞学]]や[[文法]]を学んだ<ref name=konno/><ref name=sekai4>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.4-9]]</ref>。彼は、父の後を継いで事業家になろうと考え、学問よりも仕事に熱心で、また、誰からも好かれる明朗快活な少年であった<ref name=fujisawa/><ref name=sekai4/>。付属学校での教育はフランチェスコが13歳になるまでつづいた<ref name=sekai76>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.76-77]]</ref>。 |

|||

いかにも商人向きの[[性格]]に成長したようにみえるフランチェスコは、20歳ころまでは父ピエトロの下で織物商の仕事に従事していたが、裕福で遊び好きだったため、[[友人]]の間では人気者であった<ref name=ishii/><ref name=fujisawa/><ref name=sekai10>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.10-15]]</ref>。 |

|||

当時の[[イタリア半島]]は、グエルフィとギベッリーニ([[教皇派と皇帝派]])の対立が各[[都市]]・各[[領主]]を二分し、さらに[[貴族]]・[[平民]]の抗争がからんで争乱が絶えなかったが、アッシジでも[[1198年]]、ロタリオ・ディ・コンティが[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]として[[ローマ教皇]]に就任した際、反皇帝派の蜂起を契機に内乱が起こり、ギベッリーニ(皇帝派)側守備隊が一掃され、[[ドイツ人]]支配者で、残忍で横暴な[[領主]]としてアッシジの人びとに恨まれていた[[スポレート|スポレート公]]コンラートの居城も破壊された<ref name=konno/><ref name=sekai4/><ref group="注釈">スポレート公コンラートは神聖ローマ皇帝[[ハインリヒ6世 (神聖ローマ皇帝)|ハインリヒ6世]]に忠勤を励んで取り立てられた人物であったが、ハインリヒ6世は1197年に死去した。このことも、市民蜂起の契機となっている。[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)p.6]]</ref>。この闘争でアッシジ随一の富豪ベルナルドーネが指導的位置にあっただろうことは疑いなく、16歳となった息子フランチェスコも反乱に加わっていたものと推定される<ref name=fujisawa/><ref name=sekai4/>。[[市民]]側の勝利によってアッシジは[[自治都市]]となり、ベルナルドーネの商売はいっそう繁盛した<ref name=fujisawa/><ref name=sekai10/>。風采のあがらない父に対し、小柄ではあるがハンサムで気前がよく、華やかで洗練された若者フランチェスコは[[祭り]]のたびに金を周囲にばらまいて人気を博し、娘たちのあこがれの的ともなって、[[謝肉祭]]のパレードでは毎年「祭りの王様」に選ばれた<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。 |

|||

こうしたなか、[[冒険]]好きなフランチェスコは[[騎士]]になろうと思い立ち、[[1202年]]、アッシジにとっては宿敵であった[[ペルージャ]]との戦争に参加して[[捕虜]]となり、獄中で[[病気]]にかかった<ref name=ishii/><ref name=konno/>。1年余りで釈放され、再び友人たちとの享楽的な生活に戻ったが、突然重い熱病にかかり、孤独を余儀なくされた<ref name=sekai10/>。病気が癒えた[[1204年]]、フランチェスコは皇帝側で[[シチリア王]]を主張するマルクヴァルト・フォン・アンヴァイラーと戦うグエルフィ(教皇派)に合流しようとしてイタリア南部、現在の[[プッリャ州]]まで出かけた<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。 |

|||

=== 回心、俗世との別れ === |

|||

[[ファイル:Asis y Sn Marino 111.jpg|200px|right|thumb|騎士として出征したものの戦わずして帰還したフランチェスコの像(イタリア、アッシジ)]] |

|||

[[ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -05- - Renunciation of Wordly Goods.jpg|right|thumb|200px|「着物を返すフランチェスコ」(画:[[ジョット・ディ・ボンドーネ]]、[[1305年]]頃) |

|||

---- |

|||

着ていたものを全部脱いで父に返し、世俗とのきずなを完全に絶ったフランチェスコ。]] |

|||

フランチェスコの[[回心]]が始まったのは[[1205年]]頃からである。出征の途中や[[宴会]]の後、フランチェスコは不思議な声をしばしば耳にするようになり、従来の生活に疑問をいだき、また華やかな生活にむなしさを感じるようになった<ref name=ishii/><ref name=konno/>。そして、[[洞窟]]のなかで祈ることに心の安らぎを覚えるようになった<ref name=ishii/><ref name=konno/>。教皇軍に従軍してスポレートに赴いたとき、「フランチェスコよ、主と僕とではどちらが大切なのか」という神の声を聞き「主です」と答えると、その声は「ではなぜお前は僕のために主を捨てるのか」と迫り、さらに「アッシジに戻ればすべてがわかる」と導くので、彼は戦うことなくアッシジに引き返した<ref name=fujisawa/><ref name=sekai16>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.16-23]]</ref><ref name=jmr>[[#ロバーツ|ロバーツ(2003)pp.154-156]]</ref>。アッシジでは「フランチェスコよ、私の望みを知りたいのなら、まずお前がこれまで愛してきたものすべてを憎み軽蔑せよ、そしてこれまで嫌ってきたものすべてを喜びの泉とせよ」という[[啓示]]を聞いている<ref name=fujisawa/><ref name=sekai16/>。フランチェスコが戦わずしてアッシジに帰ってきたことについて、父親は怒り、友人はじめ周囲の人びとからの不評を買った<ref name=sekai16/>。 |

|||

[[巡礼]]のため[[ローマ]]に出かけたとき、フランチェスコは[[サン・ピエトロ大聖堂]]の[[ペトロ]]の墓廟に路銀を[[財布]]ごと[[寄付]]し、[[乞食]]の群れのなかに身を置いて、施与にすがって生活したのであったが、これはむしろ彼に深い喜びをあたえた<ref name=konno/>。ローマで乞食に出会った際、フランチェスコは他人の貧しさを味わうために、着ているものを乞食と交換したといわれるが、そのとき彼は自由で明るい気分に浸り、従来の、[[世俗]]的[[欲望]]を追い求める生活から解放されたような心持ちになったのであった<ref name=pm85/>。こうして、彼は不安のうちにも[[祈り]]と貧者への[[奉仕]]に専念するようになり、また、今まで嫌悪し侮蔑してきた[[ハンセン氏病]]の[[患者]]にみずから進んで接触するようになった<ref name=sekai16/>。 |

|||

[[1206年]]、フランチェスコはアッシジ郊外{{仮リンク|サン・ダミアノ|en|San Damiano, Assisi}}の荒れた小さな[[礼拝堂]]で、[[十字架]]上の[[イエス・キリスト]]が「行けフランチェスコ、そしてわが家を修復せよ。それはもう倒れかかっているから」と呼びかける声を聞く<ref name=konno/>。これが彼にとって決定的な回心の瞬間であった<ref name=konno/>。フランチェスコは、父の店から織物を持ち出し、それを販売して[[金銭]]を得、礼拝堂の修復にあてようとして、父ピエトロから[[裁判]]に訴えられた<ref name=sekai16/>。フランチェスコは、法廷で訴因を繰り返し述べる父に一言も答えず、着ている[[衣服]]を投げ捨て、父親とは[[親子]]の縁を絶ち、[[相続権]]はじめ一切の[[財産権]]を放棄し、その出身[[階級]]とも絶縁して家を出た<ref name=fujisawa/><ref name=sekai16/>。そして、ぼろぼろの修道服を着て、吟遊詩人の用いる[[プロヴァンス]]のことばで主への賛歌を歌いながら村々をめぐり、[[森]]のなかを放浪し、[[洞窟]]で黙想したり、[[贖罪]]のための[[苦行]]をおこなったり、あるいは、人の一番いやがる仕事がしたいと申し出たり、病人への[[奉仕]]をおこなったりというような生活を1年ほど続けた<ref name=sekai16/>。ローマでの乞食体験によって『[[新約聖書]]』の[[福音書]]に記載されるイエスの[[清貧]]をみずから体験した彼は、世俗への執着を断ち、所有物を捨て去ってイエスの生き方を自身の人生の手本となして、奉仕と[[托鉢]]の生活を始めたのである<ref name=ishii/>。フランチェスコは[[グッビオ]]の近くまで放浪したが、アッシジにもどり、サン・ダミアノ聖堂の修復のため、[[石灰]]や石の喜捨を求めたが、旧友たちは行動も身なりも乞食そのもののフランチェスコをけなし、はやしたて、娘たちもまた彼をからかい、好奇の目をむけた<ref name=sekai16/>。 |

|||

2年かかけてアッシジの2つの聖堂(サン・ダミアノ聖堂とサン・ピエトロ聖堂)を修復したフランチェスコは、次に注目していた{{仮リンク|ポルツィウンコラ|en|Porziuncola}}と呼ばれていた無人の小礼拝堂での[[朝]]の[[ミサ]]において、キリストの弟子たちは[[金]]・[[銀]]・[[銭貨]]をもたず、包みも[[財布]]も[[杖]]さえもたずに旅をし、履き物も2枚の[[上着]]をもたず、ひたすらに「神の国」の到来と悔悛とを説かなくてはならないとの[[福音書]]の言葉に打たれ、これこそが自分の探し求めていた道であり、全身全霊で取り組みたいと望んでいた道であると確信した<ref name=sekai24>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.24-29]]</ref>。そして、わずかに残っていたつまらない持ち物もすべて捨てて真に無一物となった。フランチェスコはポルツィウンコラで礼拝しているとき、「神の教会を建設し、人びとの間に福音を広めよ」という声を聞いた<ref name=konno/><ref name=fujisawa/><ref name=sekai24/>。[[1208年]]、フランチェスコは、すべての[[財産]]を放棄して福音を説くことを求めた福音書の上の3節を自らの[[戒律]]として、活動を始めた。[[讃美歌]]を歌いながら施しを乞い、罪の悔い改めを説き、放浪する彼は「気違い」と嘲られ、自身はみずからを「貧者(ポヴェレッロ)」と呼んだ<ref name=konno/><ref name=fujisawa/><ref name=jmr/>。彼は、人間にとって本当に必要なものは[[愛]]と[[平和]]だけであり、その他のものは一切無用であって、むしろあらゆる[[罪]]の源であると説いて、豊かになることは[[地獄]]への道、貧しくあることこそが神への道であると訴えて、自らそれを実践したのである<ref name=fujisawa/>。 |

|||

フランチェスコには、少なくとも当初は何らかの運動を起こしたり、あるいは修道会をつくるというような意図は毛頭なかったと思われる<ref name=sekai24/>。最初は単純に、福音書の戒律にしたがって生きることだけを望んでいた<ref name=sekai24/>。しかし、フランチェスコの生き方や主張に共鳴した若者が集まってくると、彼は[[弟子]]たちとともに各地を放浪し、[[説教]]を続けるようになった<ref name=ishii/>。弟子たちはただ、フランチェスコを手本として生きることに心ひかれたため、彼とともに行動したのであった<ref name=sekai24/>。謙遜に徹したフランチェスコの師弟は、自分たちを「小さき兄弟」とよび、粗衣に[[裸足]]で宣教しながら各地を巡った<ref name=ishii/>。互いに「[[兄弟]]」と呼びあう12人の仲間(11人説もある)はやがて「小さき兄弟の修道会」(Ordo fraterorum minororum)を名乗るようになった<ref name=ishii/>。12人の仲間とは、 |

|||

# クインタヴェッレのベルナルド |

|||

# カッターニオのピエトロ |

|||

# エジディオ |

|||

# サッパティーノ |

|||

# モリコ |

|||

# カンペッロのジョヴァンニ |

|||

# フィリッポ・ロンゴ |

|||

# サン・コンスタンツォのジョヴァンニ |

|||

# バルバロ |

|||

# ベルナルド |

|||

# アンジェロ・ディ・タンクレディ |

|||

# シルヴェストロ |

|||

であった。集まった弟子の出自はさまざまであり、[[法学]][[博士]]の財産家(ベルナルド)がいれば[[聖堂]][[参事会]]の[[法律]][[顧問]](ピエトロ)がおり、騎士(アンジェロ・ディ・タンクレディ)もいれば、[[司祭]](シルヴェストロ)や[[農民]](エジディオ)もいた<ref name=konno/>。彼の言動を見聞きしたさまざまな階層の人びとがフランチェスコの弟子となったが<ref name=konno/>、この集まりは当初は正式な組織ではなく、フランチェスコ自身も[[聖職者]]ではなかった(11人説ではシルヴェストロの入会が1210年ころとなる)。 |

|||

=== フランシスコ修道会の成立 === |

|||

{{main|フランシスコ会}} |

|||

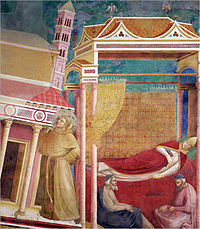

[[ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -06- - Dream of Innocent III.jpg|left|thumb|200px|「肩でラテラノ大聖堂を支えるフランチェスコ」(画:ジョット、1305年頃) |

|||

---- |

|||

インノケンティウス3世が夢にみたみすぼらしい修道士は聖フランチェスコであった。]] |

|||

[[1210年]]、フランチェスコは12人の仲間とともにアッシジ[[大司教]]グイードの手引きでローマ教皇インノケンティウス3世に謁見し、[[修道会]]設立の認可と説教の許可を求めた<ref name=ishii/><ref name=konno/><ref group="注釈">かつてフランチェスコは父との裁判で、彼が反物を売った代金を返しても、なおも自身の養育費の支払いを求める父に対し、自分の衣類を脱いで父に渡して裸となった。アッシジのグイードは、そのとき自分の着ていた[[外套]]をフランチェスコにかけてくれた司教であった。[[#藤沢|藤沢(1991)p.64]]</ref>。フランチェスコは、自分は何ごとに対しても何ぴとに対しても抗議する意志はまったくなく、ただ、福音書のことばにしたがって、清貧のうちに生活することを許してもらいたいと語った<ref name=sekai24/>。教皇はみすぼらしいフランチェスコに対し、当初は、あたかも[[豚]]飼いに接するように冷淡に対応したが、やがて、口頭で活動の認可を与えるに至った<ref name=konno/>。これは、教皇インノケンティウス3世が、自身の[[夢]]のなかに現れた、倒れかかる[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂|ラテラノ大聖堂]]を[[肩]]で支えていた乞食姿の小柄な修道士こそフランチェスコであると確信したためといわれている<ref name=konno/>。インノケンティウス3世は、フランチェスコ率いる「名もない貧しい者たち」と名乗る教団の綱領(「第一会則」)に「いっさいの所有を認めない」とあったことに対し、「その気持ちは分かるし、あなた方の熱情も尊いものではあるが、無所有というのは厳しすぎるのではないか」と問うた<ref name=fujisawa/>。フランチェスコはそれに対し、「でも、もし所有を認めれば、それを守る腕力が必要になりましょう」と答えたという<ref name=fujisawa/>。 |

|||

教皇庁の大勢もまた、フランシスコ会の会則承認に難色を示した<ref name=sekai24/>。それをとりなしたのがジョヴァンニ枢機卿であった<ref name=sekai24/>。ジョヴァンニは、フランチェスコらが福音書に則った生活を許してくれるよう求めているときに、会則が新奇であるとか、厳格すぎるとかという理由で、もし教皇庁が彼らの願いを拒否するとしたら、それはイエスの福音をわれわれ自身喜ばないことになりはしないか、と述べたのである<ref name=sekai24/>。インノケンティウス3世は、放置しておけばローマ教会への批判勢力となりかねないフランチェスコたちの清貧運動を、むしろ積極的に保護下においたほうがよいとの判断にもとづいて認可をあたえたものと考えられる<ref name=jmr/>。 |

|||

当時、[[カタリ派]]などキリスト教内部の腐敗に対する批判として、多くの信仰復活の運動が教皇および[[ローマ教皇庁]]によって弾圧されたなかで、フランシスコ会は数少ない例外として教皇から承認と祝福を受けて発展した。修道会としての正式な認可を得たのは、このときから十数年後の教皇[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]の在任中の[[1223年]]であったが、この間のフランシスコ会の発展ぶりは驚異的なものであった<ref name=konno/>。[[1216年]]に正式に認可された[[ドミニコ会]]が[[1217年]]頃は、まだ20人程度の仲間しか持たなかったのに対し、口約束で認められただけのフランシスコ会は同じ頃すでに数千人の同志を集めていた<ref name=konno/>。「小さき者」の仲間(フランシスコ会)は、あらゆる人の僕であり、都市に住む有力者とは対照的に、すべての人びとに対して身を屈し、世の中で最も下等とみなされ、軽蔑されている役割を好んで自らに課した<ref name=konno/><ref name=sekai30>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.30-35]]</ref>。 |

|||

修道院設立の認可を得たフランチェスコの師弟は、スポレート渓谷の[[リヴォドゥトリ|リヴォドルト]]にあった小屋に住んで活動したのち、ポルツィウンコラの小礼拝堂の所有者である[[ベネディクト会|ベネディクト派]]修道院から礼拝堂を借り受け、活動の拠点とした<ref name=fujisawa/><ref name=sekai30/>。彼らが新たに建てた修道院は、[[木]]の[[葉]]や木の[[枝]]などを[[泥|泥土]]で固めただけの簡素な[[掘っ立て小屋]]であった<ref name=konno/>。しかし、フランチェスコを慕って集う信徒の数はどんどん増えていき、また、彼らに倣った修道会が続々とヨーロッパ各地に誕生した。やがて、彼らのような修道士のなかから[[枢機卿]]やローマ教皇が選ばれるようになっていく時代が開かれていくのである。 |

|||

[[ファイル:Clara ordensindtraedelse DHM.jpg|right|thumb|200px|「キアラの髪を切るフランチェスコ」(作者不明、[[15世紀]])]] |

|||

[[1212年]]、名門貴族の娘で彼の生き方に共鳴した[[アッシジのキアラ]](クララ)は、修練に1年間ついやしたうえで[[従姉妹]]のバチフィカとともに家を抜け出し、フランチェスコの仲間となった<ref name=ishii/><ref name=konno/><ref name=sekai36/>。キアラはフランチェスコの最初の女性信者で、終生彼に深い愛を捧げつづけた<ref name=konno/>。その忠誠は有名で、しばしば「もうひとりのフランチェスコ」といわれた。フランチェスコはキアラをはじめとする女性たちのために「小さき姉妹たち」の修道会(第二会)を創設した<ref name=ishii/>。このとき、アッシジの司教は、サン・ダミアノに小院を提供している<ref name=konno/>。 |

|||

「アッシジのフランチェスコ」の名はイタリア中に知れわたるようになった<ref name=fujisawa/>。説教のみならず、フランシスコ会の仲間たちが、会う人ごとに誰に対してもおこなう[[挨拶]]、「神があなたがたに平和を与えられんことを」という挨拶は、多くの人びとに感銘をあたえた<ref name=sekai36>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.36-45]]</ref>。人びとは、彼の説教があると聞くや、群衆となって沿道に立ち並んで[[花]]を投げ、[[旗]]を振り、讃美歌を歌って彼を歓迎した<ref name=fujisawa/>。[[内戦]]を続けていた[[トスカーナ州|トスカーナ]]の[[シエーナ]]の町でも、彼が訪れて愛と平和を訴えると、市民は殺し合いを止めた。フランシスコ会の伝道活動は、その範囲を大きく広げ、イタリアのみならず、[[ドイツ]]やフランス、[[ハンガリー]]、[[スペイン]]へも伝道者が派遣されたのである<ref name=fujisawa/><ref name=sekai46>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.46-55]]</ref><ref group="注釈">このうち、イスラーム支配下の[[イベリア半島]]に赴いた5人の修道士は、[[セビリヤ]]で捕縛されて[[モロッコ]]に護送された。当初は寛大な処遇を受けていたが、逃亡して布教活動をおこなったので、[[首枷]]をはめられて道をひきずられた。モロッコのスルタンは助命するかわりに布教停止を命じたが、修道士たちは命令に服さなかったので、その場で斬首された。[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)p.46]]</ref>。[[1215年]]、彼は教皇インノケンティウス3世の主催する[[第4ラテラン公会議]]に修道士の[[ドミニコ]](ドミニクス・デ・グスマン)とともに招かれ、ローマを訪れた。フランチェスコの教会組織における[[位階]]は、最も低い[[助祭]]にすぎなかったが、彼の出席は[[教皇権]]にとって大きな意味をもった<ref name=fujisawa/>。 |

|||

フランチェスコは1212年東方への[[伝道]]を試みたが、自身の病気や悪天候のため目的を果たすことができなかった<ref name=konno/>。[[1213年]]から[[1214年]]にかけては聖地への伝道をめざしたが、途中で断念し、[[イベリア半島]]でムスリムへの布教をおこなった<ref name=jmr/>。しかし、[[1219年]]には折からの[[第5回十字軍]]のさなか、[[イスラーム]]に対する[[福音宣教]]のため[[中東]]に赴いた<ref name=konno/>。彼は、十字軍のように[[武器]]を用いてではなく、[[信仰]]と[[真理]]の力によって[[聖地]][[イェルサレム]]を奪回すべきだという考えをもっていた<ref name=fujisawa/>。漂着した[[エジプト]]の[[ダミエッタ]]では[[サラセン人]]に捕えられるが、[[スルタン]]のメレク・アル・カーミルに面会を許され、フランチェスコはスルタンに説教して[[キリスト教徒]]になるよう求めたが、拒まれた<ref name=konno/>。このときフランチェスコはメレク・アル・カーミルに対し、[[キリスト教]]とイスラーム教のどちらが真の[[宗教]]か、[[火]]による[[神明裁判]]を提案している<ref name=konno/>。エジプトを去ることとなったフランチェスコであったが、彼の言動は教養高いこのスルタンに大きな感銘をあたえたといわれる<ref name=konno/><ref>『アッシジの聖フランシスコ』p.106</ref><ref>[[#中村|中村(2006)pp.62-63]]</ref>。彼はさらに[[パレスティナ]]をも巡歴している<ref name=ishii/>。 |

|||

彼が宣教の旅に出かけている間、いまや大きな組織にふくらんでいたフランシスコ会のなかでは穏健派と厳格派(のちのスピリトゥアル派=心霊派)の対立が表面化していた<ref name=konno/>。そこで、会の活動を維持していくためには、より詳細な[[規則]]が必要となり、[[1221年]]、フランチェスコは修道士チェザリオ・ダ・スピラ(ツェザリウス・フォン・スパイヤー)の力を借りて新会則23条を起草した<ref name=konno/>。しかし、この会則はローマ教皇[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]には認められず、腹心の枢機卿ウゴリーノ(のちの[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]])によって大幅に手直しされたのち、[[1223年]]11月、教皇によってあらためて認可された<ref name=konno/><ref name=sekai46/>。[[1224年]]、フランシスコ会の総会において、修正された会則(「第二会則」)が正式な会則として了承された<ref name=konno/>。しかし、内部の対立は解消しなかった<ref name=sekai46/>。なお、1221年頃には、世俗に暮らしながら彼の精神を生きようと望む人々のために世俗会員制を設けることとし、在世会(第三会)を創設している<ref name=ishii/><ref name=fujisawa/>。1223年12月24日から25日にかけて、フランチェスコは、グレッチオの山中で初めて[[厩舎]]をつくり、[[秣桶]]を設けて[[牛|雄牛]]と[[ロバ]]を連れてきて、[[ベツレヘム]]を想いながら、夜中の[[ミサ]]を祝った<ref name=sekai56>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.56-63]]</ref><ref group="注釈">[[クリスマス]]に秣桶を作る習慣はここから世界中に広まった。[[#今野|今野(1989)p.340]]</ref>。 |

|||

愛と平和を説いてきたはずのフランシスコ会が内部分裂し、論争を繰り返していたことは、フランチェスコ自身を傷つけた。ある日、1人の修道士が同僚の批判をしているのを聞いたフランチェスコは、激怒して「舌が2度と悪口のうまさを賞味しないように」と[[ロバ]]の[[糞]]を食べよと命令した<ref name=fujisawa/>。修道士は従順にもこれに従ったが、かつて他人はもとより[[動物]]に対してさえも慈愛に満ちた姿勢で接してきたフランチェスコが、このような残酷な[[命令]]を発したことに周囲の者は驚き、衝撃を受けた<ref name=fujisawa/>。同情は罰せられた修道士に集まり、フランチェスコ自身は修道会の仕事から手を引くことを決意した<ref name=fujisawa/>。また、このころのフランチェスコは、自分があまりに聖者として見られることに耐えられないと感じたこともあり、故意に露悪的に振る舞うことさえあった<ref name=fujisawa/>。しかし、人びとはかえって彼が聖者であることをあらためて感じとり、彼を崇めた<ref name=fujisawa/>。 |

|||

このときフランチェスコは、小さな[[雌]][[鳥]]が懸命に羽根をひろげても多数の[[雛鳥]]たちを覆いきれないという[[夢]]、飢える兄弟たちを[[パン]]くずで救おうとするが指と指のあいだからパンがこぼれ落ちる夢をみたといわれているが、フランチェスコは自らの始めた清貧運動が、すでに自身の手の届かない方向に向かっていることに気づいたのである<ref name=odauchi204>[[#小田内|小田内(2010)pp.204-207]]</ref>。 |

|||

=== 聖痕、晩年 === |

|||

[[ファイル:Giotto - Sankt Franciskus stigmatisering.jpg|right|thumb|220px|「聖痕を受けるフランチェスコ」(画:ジョット、[[1325年]])]] |

|||

1224年、フランチェスコは修道会の運営から完全に手を引き、会の運営を穏健派の指導者であるエリア修道士({{仮リンク|コルトナのエリア|en|Elias of Cortona}})に委ねて、自分は少数の最初から同志とともに孤独な隠棲の生活に入った<ref name=fujisawa/>。ウンブリアの山々や森のなかの洞窟、小屋などを転々としながら、フランチェスコは自然のなかに入っていった<ref name=fujisawa/><ref name=sekai46>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.46-55]]</ref>。[[ナルニ|スペコ・ディ・ナルニ]](ウンブリア州)、[[カルチェリ]]([[ヴェネト州]])、[[サトリアーノ]]([[カラブリア州]])、[[コルトーナ|チェッレ・ディ・コルトーナ]]([[トスカーナ州]])、[[チェトーナ]](トスカーナ州)、[[キウージ・デッラ・ヴェルナ|キウジ]](トスカーナ州)、[[ポッジオ・ブストーネ|ブストーネ]]([[ラツィオ州]])、[[リエティー渓谷]]のラ・フォレスタ(ラツィオ州)、フォンテ・コロンボなどは、晩年のフランチェスコが訪れた土地であり、いずれも今日フランシスコ会の聖地として知られている<ref name=sekai56/>。 |

|||

隠修士の生活を送るようになったフランチェスコは、その間、「[[遺言]]」も書いているが、その「遺言」とは、会則は福音書におけるキリストと[[使徒]]の生活を示したものであり、一切の[[註釈]]も加えずにそれを実践すること、および教皇からいかなる特権も受けないことであった<ref name=odauchi204/>。しかし、歴代教皇からは、この「遺言」は黙殺され、フランシスコ会はフランチェスコ自身が懸念した方向に向かっていった<ref name=odauchi204/>。 |

|||

[[晩夏]]のころ、フランチェスコは数人の弟子とともに旅をつづけ、キウジ近郊の{{仮リンク|ラヴェルナ山|it|Santuario della Verna}}にこもり、[[祈り]]と[[贖罪]]と[[瞑想]]の日々を送った<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。長い[[断食]]と徹夜の祈りのあとの1224年[[9月14日]]早暁、フランチェスコは[[空]]から6枚の翼をもった[[天使]]が十字架像を抱いて高速で舞い降りてくるのを見たと感じた<ref name=fujisawa/><ref name=sekai56/>。その直後、十字架にかけられたイエスの姿が翼の後方に現れ、天使の2枚の翼は頭上に立ち、その他の2枚は空を舞うごとく広げられ、のこりの2枚はフランチェスコの身体を覆っていたと感じた<ref name=sekai56/>。その瞬間、フランチェスコは不思議の感に打たれ、やがて苦悩のまじった[[恍惚]]の境地に達して、その姿が見えなくなっても巨大な感動の渦のなかにあったが、ふと我に返ると、両手両足と脇腹の5カ所という十字架上のイエスの[[傷]]と同じ場所に、同じような形状の傷を受けていた<ref name=konno/><ref name=fujisawa/><ref name=sekai56/>。この[[現象]]は、「[[聖痕]](スティグマ)の[[奇跡]]」と呼ばれている<ref name=sekai56/>。 |

|||

こののち、[[1225年]]頃には、彼は[[眼病]]と聖痕の痛みに悩まされている<ref name=konno/>。フランチェスコは、エジプト旅行の際に感染した[[トラホーム]]が悪化し、ほとんど[[視力]]を失いかけていた<ref name=fujisawa/><ref name=sekai64>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)pp.64-71]]</ref>。総長代理の職にあったエリアは、教皇の[[避暑地]]であった[[リエーティ]]で治療を受けることができるよう各方面に手配し、教皇[[ホノリウス3世 (ローマ教皇)|ホノリウス3世]]の[[侍医]]たちはフランチェスコの[[こめかみ]]の[[血管]]を切開し、また、両[[耳]]に穴を開ける大[[手術]]をおこなったが、視力はいっそう悪化した<ref name=sekai64/>。また、このような手術に対してフランチェスコは何ら不平をもらさなかったという<ref name=sekai64/>。その年の冬が近づくとシエーナに移ったが、[[胃]]や足が腫れ上がり、食事も喉を通らなくなった。フランチェスコは、療養を打ち切って故郷アッシジに帰ることを望むようになった<ref name=fujisawa/>。 |

|||

[[ファイル:Assisi-Tomba di San Francesco.JPG|left|thumb|150px|フランチェスコの墓所]] |

|||

裕福な家庭に生まれたため放蕩生活を送っていた。[[騎士]]になろうと思い立ち、対[[ペルージャ]]戦に参加するが、[[捕虜]]になり、病気にかかるなどした。[[1206年]]頃から改心が始まる。家を出て、[[ハンセン氏病]]患者に奉仕し、荒れ果てた聖ダミアノ聖堂の修復を行うなどした。[[1208年]]に[[福音書]]の三節を自らの[[戒律]]とし、活動を始めた。戒律は全ての財産を放棄して[[福音]]を説くことを求めるものであった。弟子たちとともに各地を放浪し、[[説教]]を続けた。 |

|||

[[1226年]]5月、さらに病気の悪化した彼は[[担架]]でアッシジに運ばれた<ref name=konno/>。そのとき、群衆と出会わぬよう、遠回りのでこぼこ道が選ばれたという<ref name=sekai64/>。そして、特に師の教えに忠実だったタンクレディ、ベルナルド、レオーネ、ルフィーノの4人の修道士が看護にあたった<ref name=fujisawa/>。また、キアラがフランチェスコの世話をすることもあった。フランチェスコは死の床にあっても明朗さを失わず、[[歌]]を歌いたいと言ってエリアを困惑させることもあった<ref name=fujisawa/>。彼は、みずからの死を予感しながらも、最後の激励と[[助言]]とを修道士のレオーネに筆記させている<ref name=konno/><ref group="注釈">しかし、この「遺言書」もローマ教皇庁により法的権威をもたないものと宣告されている。[[#今野|今野(1989)p.341]]</ref>。そして、死の床のなかでフランチェスコは、有名な「被造物の讃歌」''Cantico delle creature'' を作詩した<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。これは、イタリア語で表現された、現存する最古の[[叙情詩]]である<ref name=fujisawa/>。 |

|||

死期せまったフランチェスコは最期のときを、彼自身にとって思い出深いアッシジのポルツィウンコラの地で迎えたいと希望し、その願いはかなえられた<ref name=fujisawa/>。ポルツィウンコラの小堂にはすべての修道士が集まった。フランチェスコはその一人一人に[[祝福]]を与え、そして「最愛の花嫁、聖なる清貧」に別れを告げた<ref name=fujisawa/>。修道士たちは全員[[涙]]を流した。「私の仕事は終わった。キリストがあなた方のなすべきことを教えてくださるように」と声をかけ、1226年[[10月3日]]の夕刻から翌4日にかけて、44歳となったアッシジの聖者フランチェスコは息を引き取った<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。彼は死の間際に[[詩篇]]の章句を唱えていたという<ref name=konno/><ref name=fujisawa/>。修道女キアラはフランチェスコの臨終に間に合わず、サン・ダミアノ修道院の窓越しに、サン・ジョルジョ聖堂に運ばれる彼の遺骸に泣いて別れを告げた<ref name=konno/>。 |

|||

[[1210年]]、当時の[[ローマ教皇]]である[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]に[[謁見]]し、[[修道会]]設立の認可を求める(教皇は口頭で認可を与えたとされる)。当時、[[カタリ派]]などキリスト教内部の腐敗に対する批判として、多くの信仰復活の運動がローマによって弾圧された中で、フランシスコ会は例外的に教皇から承認されて発展した。これに倣ってその他の修道会が次々に誕生し、それらの中から教皇が選ばれるようになっていく起点となった。 |

|||

フランチェスコの墓所は、現在、アッシジの[[アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群#サン・フランチェスコ聖堂|聖フランチェスコ聖堂]]にあり、[[1230年]]の完成の際、遺体と遺品がサン・ジョルジョ聖堂から移されている。 |

|||

[[1219年]]に[[イスラム]]に対する[[福音宣教]]を行った。[[サラセン人]]に捕えられるが、[[スルタン]]に面会を許され、キリスト教徒になるように求めたが、彼らは拒み、フランシスコは去ることになった。<ref>『アッシジの聖フランシスコ』p.106-106</ref><ref>[[中村敏]]『世界宣教の歴史』p.62-63 [[いのちのことば社]]</ref> |

|||

なお、彼が[[列聖]]されたのは[[1228年]][[7月25日]]、教皇[[グレゴリウス9世 (ローマ教皇)|グレゴリウス9世]]によってであった<ref name=konno/>。 |

|||

晩年には手足と脇腹にイエスと同じ[[聖痕]](スティグマ)が現れたという。 |

|||

== 思想 == |

== 思想 == |

||

[[ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -15- - Sermon to the Birds.jpg|right|thumb|200px|「小鳥への説教」(画:ジョット、1305年頃)]] |

|||

フランチェスコの普遍的精神をよく表しているのは、有名な「太陽の歌」 ''Cantico delle creature''であろう。そこでは太陽・月・風・水・火・空気・大地を「兄弟姉妹」として主への賛美に参加させ、はては死までも「姉妹なる死」として迎えたのである。こうしたことから、彼は西洋人には珍しいほど自然と一体化した聖人として国や教派を超えて世界中の人から愛されている。小鳥へ向かって説教したという伝説も有名であり、教皇[[ヨハネ・パウロ2世 (ローマ教皇)|ヨハネ・パウロ2世]]は彼を「自然環境の保護の聖人」とした。 |

|||

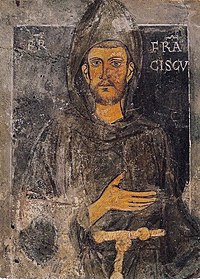

[[ファイル:StFrancis part.jpg|right|thumb|200px|現存最古のフランチェスコ像([[スビアーコ]]の聖窟のインフェリオーレ教会蔵、[[1223年]]作)]] |

|||

[[ファイル:Francisco de Zurbarán 057.jpg|thumb|right|200px|「聖フランチェスコ」(画:[[フランシスコ・デ・スルバラン]]、[[1658年]])]] |

|||

[[ファイル:Santuario di Banchette-DSCF8844.JPG|right|thumb|200px|「フランチェスコ像」(イタリア・[[ピエモンテ州]])]] |

|||

フランチェスコに関する[[文献資料 (歴史学)|文献資料]]は数多くあり、そのなかには師を偲ぶ弟子の修道士たちによって記された、『[[聖フランチェスコの小さい花]]』(''I Fioretti'')と題する[[14世紀]]完成の[[伝記]]があり、多くの人に親しまれている。そこに記されたフランチェスコの生き方は、まさに「托鉢修道士の鑑」である<ref name=pm85/>。 |

|||

また、フランチェスコの思想の性格をよくあらわしたものに、彼の死の床で歌われたという有名な「被造物の讃歌」がある。この讃歌は、「もの皆こぞりて御神を讃えよ、光のはらから(同胞)なる日を讃えよ」という著名な一節から「(兄弟たる)太陽の讃歌」と呼ばれることもある<ref name=pm85/>。そこでは[[太陽]]・[[月]]・[[風]]・[[水]]・[[火]]・[[空気]]・[[大地]]を「兄弟姉妹」として主への讃美に参加させ、はては[[死]]までも「姉妹なる死」として迎えたのである。フランチェスコ自身の内部では、清貧と[[自由]]と神の[[摂理]]とが分かちがたく結びついており、この三者が調和してこそ、簡素で[[自然]]で純朴な、明るい生活を営むことができるのであった<ref name=pm85/>。こうしたことから、彼は[[西洋人]]としては珍しいほど自然と一体化した[[聖人]]として、[[国]]や[[宗派]]を超えて世界中の人から敬慕されている。 |

|||

修道生活に関する思想はフランシスコ会則によく現れている。当時の[[ベネディクト会]]則とはまったく違う 独自の会則に従い従順・清貧・貞潔に生きた。なお、フランチェスコの精神というとしばしば“清貧”が強調されるが、それは後代の再解釈であり、彼本人は聖ぶべき種々の徳の一つとして貧を愛したに過ぎない。 |

|||

=== 万物兄弟の思想とエコロジーの聖者 === |

|||

フランシスコに関する記録文書は数多くあり、その中には『聖フランシスコの小さい花(I Fioretti)』という多くの人に親しまれている14世紀の伝記がある。 |

|||

フランチェスコが求めたものは異端を帰順させたり、いかがわしい[[聖職者]]を断罪することではなく、ただ神を讃美し、小鳥や[[オオカミ]]などをふくむ神のあらゆる被造物を自分の兄弟姉妹のように愛し、福音を伝え、単純と謙譲の道を歩むことであった<ref name=konno/>。フランチェスコは、[[ウサギ]]、[[セミ]]、[[キジ]]、[[ハト]]、ロバ、オオカミに話しかけて心がよく通じ合ったといわれる<ref name=konno/>。[[魚]]に説教を試み、オオカミを回心させた[[伝説]]が知られ、とくに小鳥に説教した話は有名である<ref group="注釈">[[6世紀]]に[[ケルト人]]の[[コルンバ]]が[[ネス湖]]の[[怪物]]の[[祖先]]に説教したことをふまえ、フランチェスコは、ウンバルスの[[グッビア]]の住人を恐怖に陥れていたオオカミに厳しく説教し、回心させたといわれる。[[#PM|ミルワード(1993)p.88]]</ref>。『聖フランチェスコの小さい花』にも、説教を聞く者がいないときフランチェスコは小鳥を相手に説教したという[[逸話]]が収載されており、同様の[[伝承]]は数多く伝えられている<ref name=ishii/><ref name=pm85/><ref name=konno/><ref group="注釈">魚に説教したのは、フランチェスコの後を受けて説教者となった[[パドヴァのアントニオ]]であるともいわれている。[[#PM|ミルワード(1993)p.88]]</ref>。 |

|||

フランチェスコの以上のような事績から、[[1978年]]から[[2005年]]まで教皇位にあった[[ヨハネ・パウロ2世 (ローマ教皇)|ヨハネ・パウロ2世]]は、[[1980年]]、フランチェスコを「自然環境保護([[エコロジー]])の聖人」に指定した<ref name=jmr/>。そのいっぽうで、[[アメリカ合衆国]][[カリフォルニア州]]を発祥の地として[[1960年代]]から[[1970年代]]にかけて世界的な広がりをみせた[[ヒッピー]]の[[ムーブメント]]では、しばしば「アッシジのフランチェスコに帰れ」が標榜された<ref name=1000ya>[http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0168.html 「第168夜;リン・ホワイト『機械と神』」] - [http://1000ya.isis.ne.jp/ 松岡正剛の千夜千冊]</ref>。また、[[歴史学者]]の{{仮リンク|リン・ホワイト・ジュニア|en|Lynn Townsend White, Jr.}}は、[[1968年]]に発表した『機械と神』のなかで、[[生態系]]の破壊に先立つ「地球の危機」を指摘し、その解決法を暗示するものの一つとしてフランチェスコの精神へ立ち戻ることを提起している<ref name=1000ya/>。 |

|||

また「聖フランシスコの平和の祈り」も有名であるが、これはフランチェスコの作ではない。初出は、パリを本部とする信心会 La Ligue de la Sainte-Messe の機関誌 la Clochette の1912年12月号であり、作者は同信心会の創始者 Esther Bouquerel 神父であるとされる。初期は、特にフランチェスコに捧げたものではなかった。にも関わらず、「平和の祈り」は聖フランチェスコの精神をよく伝える祈りであるとされ、多くの人に愛唱されている。 |

|||

フランチェスコにとっては、人類すべてのみならず、天地の森羅万象ことごとく、[[唯一神]]たる天の父と[[イエスの母マリア|マリア]]を母とする兄弟姉妹なのであった<ref name=pm85/>。こうした「万物兄弟の思想」はフランチェスコとその修道会を貫くものであり、フランシスコ会の修道士が「フライアー」''friar'' と称される由縁である<ref name=pm85/><ref group="注釈">托鉢修道士(フライアー)の[[語源]]は「兄(弟)」を意味するラテン語の「フラーテル」''frater'' である。[[#PM|ミルワード(1993)p.88]]</ref>。[[イエズス会]]の[[司祭]]で[[大学教授]]として滞日経験の長い[[ピーター・ミルワード]]はこのことについて、フランチェスコは「兄弟」「姉妹」の語を用いることにより、キリスト教会がイエス・キリストの[[家族]]たるべきことを主張し、万人さらには万物を同じ家族として遇することによって、当時、[[商業]]の勃興と並行して広がりつつあった、教会制度および国家制度における法的虚礼を排そうとしたものと指摘している<ref name=pm85/>。 |

|||

=== 清貧と平和の思想 === |

|||

フランチェスコの修道生活に関する思想はフランシスコ会の会則によく現れている。フランシスコ会の会則は、当時の[[ベネディクト会]]の会規とはきわめて質の異なるものである一方、深い部分では互いに共通する特徴を有しており、フランシスコ会士は、より徹底した従順・清貧・貞潔に生きた<ref name=pm85/>。フランチェスコは貧しさを礼賛することにかけては徹底しており、[[物質]]的な豊かさのみならず、[[精神]]的ないし知的な豊かささえも認めなかった<ref name=fujisawa/>。ここは、同じ托鉢修道会ではあったが[[学問]]や[[理論]]の重要性を認めたドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコは「心貧しいことこそ神の御心にかなう」と主張し、修道士に学問や[[書籍]]は不要と喝破している<ref name=fujisawa/>。また、上に述べた「万物兄弟の思想」は、托鉢修道士同士が互いに兄弟と呼び合う関係を生み出した<ref name=pm85/>。 |

|||

フランチェスコは、清貧の理想について、これを当時の[[騎士道]]と[[吟遊詩人]]の言葉をになぞらえて、「清貧の貴婦人」という[[擬人法]]で表現した。つまり、騎士が貴婦人に慇懃に奉仕し、吟遊詩人が賛美の歌を貴婦人に捧げるように、フランチェスコも清貧のために献身することこそ理想と考えたのである<ref name=pm85/>。 |

|||

フランチェスコはまた、人間にとって本当に必要なものは愛と平和だけであり、それ以外のものはすべて不要だと主張し、いさかいや対立は所有することに端を発すると説いたように、その清貧の思想は彼の[[平和主義]]と分かちがたく結びついていた<ref name=fujisawa/>。キリスト教とイスラームの宗教対立の時代、そしてまたキリスト教世界が十字軍の熱狂のただなかにあった時代に、他宗教との対話のため、対立する陣営にみずから赴いている点も注目される<ref name=kawashita>[[#川下|川下(2004)]]</ref>。 |

|||

フランチェスコの思想は、当時のキリスト教にみられる[[黙示録]]的終末観の影響を受けており、イエス死去後1000年を経過したあとの新しい[[千年紀]]に「神の国」を創出しようという中世[[千年王国]]運動の先がけをなしているとも指摘される<ref name=1000ya>[http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0897.html 「第897夜;ノーマン・コーン『千年王国の研究』」] - [http://1000ya.isis.ne.jp/ 松岡正剛の千夜千冊]</ref>。 |

|||

フランチェスコに強い関心を寄せた思想家として、[[20世紀]]前半のフランスの女流哲学者[[シモーヌ・ヴェイユ]]が知られる。 |

|||

=== 「聖フランシスコの平和の祈り」 === |

|||

「聖フランシスコの平和の祈り」も有名であるが、これはフランチェスコ本人の作ではない。初出は、[[パリ]]を本部とするカトリック信心会( ''La Ligue de la Sainte-Messe'' )の機関誌 "''la Clochette''" (「鈴」または「小鐘」)の[[1912年]]12月号とみられており、作者は同信心会の創始者 Esther Bouquerel 神父である可能性が高いとも考えられているが、この雑誌は引用されながらも、実物が現在まで見つかっていない<ref name=nisiwaki>{{PDFlink|[http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/JINBUN/Christ/NJTS/031-Nishiwaki-02.pdf 『南山神学』31号「髙田三郎と典礼聖歌(2)」]}}(西脇純)</ref><ref name=kitaurawa1>[http://members3.jcom.home.ne.jp/catholic_kitaurawa/seisin/heiwa2-1.html 「平和の祈り」-その由来と翻訳- 1.外証-歴史的経過の検討](カトリック北浦和教会・堀田雄康神父)</ref>。「平和の祈り」がカトリック教会によって公認されたのは[[1916年]]のことであり、[[文献学]]的な考察により、カプチン会(後述)や第三会との関わりを指摘する研究もある<ref name=kitaurawa1/>。また、「平和の祈り」は、その初期は特にフランチェスコに対して捧げたものではなかったともいわれる。さらには、祈り文には中世的要素と[[近代]]的要素が含まれるという指摘がある<ref name=kitaurawa2>[http://members3.jcom.home.ne.jp/catholic_kitaurawa/seisin/heiwa2-2.html 「平和の祈り」-その由来と翻訳- 2.内証-「平和の祈り」の内容](カトリック北浦和教会・堀田雄康神父)</ref>。しかし、にもかかわらず、「平和の祈り」は聖フランチェスコの精神をよく伝える祈りであるとされ、多くの人に愛唱されている<ref name=nisiwaki/><ref name=kitaurawa2/>。 |

|||

<blockquote> |

<blockquote> |

||

| 69行目: | 168行目: | ||

</blockquote> |

</blockquote> |

||

== 史跡 == |

== 関連史跡 == |

||

{{main|アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群}} |

|||

[[イタリア国鉄]]アッシジ駅から、公共バスに乗り、かなりの距離の山を上った中腹の細長い台地にアッシジは位置する。アッシジ旧市街中、聖フランチェスコ聖堂の下部聖堂には、彼の遺体が納められた石造りの棺が安置されている。上部聖堂には13-4世紀の巨匠[[ジョット・ディ・ボンドーネ|ジョット]]の代表作である「聖フランチェスコの生涯」と題する壁画がある。 |

|||

[[ファイル:Assisi San Francesco BW 2.JPG|right|thumb|300px|アッシジの聖フランチェスコ聖堂]] |

|||

アッシジの町は、[[イタリア国鉄]]アッシジ駅から[[バス|公共バス]]に乗り、かなりの距離の丘陵を上った中腹の細長い[[台地]]上に立地する<ref name=sekai75>[[#世界1978|『世界を創った人びと7』(1978)p.75]]</ref>。アッシジの旧市街(現在の市壁の内部)西側に壮麗な[[ゴシック建築]]「聖フランチェスコ聖堂」があり、アッシジ最大の宗教建築である<ref name=sekai75/>。この聖堂の建設は[[アンコナのエリアス]]によってなされ、[[1230年]]には下部教会が完成してフランチェスコの遺骸が移され、[[1239年]]には上部教会も完成しているが、これは異例の早さといってよい<ref name=konno/>。この聖堂の建設事業は、清貧を説いた開祖フランチェスコが生きていたら、決して承認しなかったであろう大事業ではあったが、この計画には、人びとに[[巡礼]]を奨励し、ますますカトリック正統の信仰を強めることを期待したローマ教皇庁の思惑がみてとれる<ref name=fujisawa/>。下部聖堂には、彼の[[遺体]]が納められた石造りの[[棺]]が安置されており、上部聖堂には[[13世紀]]から[[14世紀]]にかけての巨匠[[ジョット・ディ・ボンドーネ]]の代表作である「{{仮リンク|聖フランチェスコの生涯|fr|Fresques de la vie de saint François à Assise (Giotto)}}」と題する著名な[[壁画]]がある。これはフランチェスコの事績を28枚の[[フレスコ画]]であらわしたものである。 |

|||

現在の市壁は、フランチェスコ存命期に市民によってつくられた[[城壁]]の外側をめぐっており、聖フランチェスコ大聖堂はフランチェスコ時代の城壁からは外側にあたる<ref name=sekai75/>。旧城壁の内側には、ロッカ城、サン・ルフィーノ大聖堂、ミネルヴァ神殿のほか、フランチェスコの生家、キアラの生家がある<ref name=sekai75/>。また、旧城壁と新城壁にはさまれた区域には、聖フランチェスコ大聖堂のほか、東にサン・ジョルジョ教会、サンタ・キアラ聖堂、南にサン・ピエトロ聖堂がある<ref name=sekai75/>。 |

|||

アッシジの城壁を出て下ると、フランチェスコの回心のはじめを飾る聖ダミアノ聖堂がある(後にこの聖堂は拡充され、現在はクララ会の所有となっている)。さらに下ると最初期に弟子たちと共住生活を行ったブタ小屋を内部に抱えたリヴォトルト聖堂、宣教の最初の拠点となったポルティウンクラ礼拝堂を内部に抱えるサンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂を見ることができる。 |

|||

現在の城壁を出た下方には、南方にフランチェスコの回心のはじめを飾るサン・ダミアノ聖堂があり、そのさらに南方にリヴォトルト聖堂がある<ref name=sekai75/>。サン・ダミアノ聖堂はのちに拡充され、現在はクララ会の所有となっている。リヴォルト聖堂は、回心後のフランチェスコが最初期に弟子たちと共住生活を行った地であり、内部に[[豚小屋]]をかかえる。南西方向には、宣教の最初の拠点となったポルツィウンコラ礼拝堂を内部に抱えるサンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂、南東方向にはサン・タンジェロ修道院がある<ref name=sekai75/>。このように、アッシジにはフランチェスコとその修道会に関する[[遺跡]]・[[遺構]]がきわめて多い。 |

|||

以上、アッシジの聖フランチェスコ聖堂および関連修道施設は[[2000年]]、[[UNESCO]]の[[文化遺産 (世界遺産)|世界文化遺産]]に登録されている。 |

|||

== フランチェスコが創立した会 == |

== フランチェスコが創立した会 == |

||

[[ファイル:Simone Martini 047.jpg|left|thumb|160px|[[アッシジのキアラ]](画:[[シモーネ・マルティーニ]]、[[1322年]]–[[1326年]])]] |

|||

男子修道者の会である第1会([[フランシスコ会]])、女子修道者の会である第2会([[クララ会]])、一般信徒(在俗者)の会である第3会(現、在世フランシスコ会。修道会ではない)がある。なお、単にフランシスコ会と言った場合は広義には第1会を指し、フランチェスコの死後「小さき兄弟会(狭義のフランシスコ会)」「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会]](コンベンツアル会)」「[[カプチン・フランシスコ修道会]](カプチン会)」の3つの会派に分かれた。 |

|||

男子修道者の会である'''第一会'''([[フランシスコ会]])は1209年頃アッシジで成立し、1210年に教皇インノケンティウス3世によって「第一会則」の認可を得て、その創設が口約され、1221年のフランチェスコの「第二会則」の制定ののち、その修正を得て1223年に、教皇ホノリウス3世によって正式に認可された<ref name=ishii/><ref name=konno/><ref name=pgms>[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)p.140]]</ref> |

|||

(その他にも、後世、フランチェスコの精神に感化されて創立された修道会群は律修第三会と呼称される。) |

|||

<ref group="注釈">「第二会則」を受け入れた人びと(穏健派)と拒んだ人びと(厳格派)は長く争い、厳格派は代々の教皇に活動を禁止された。また、厳格派のなかのいくつかの主張は異端としてしりぞけられた。[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)p.140]]</ref>。フランシスコ会は、同時代に設立された[[ドミニコ会]]とともに清貧と禁欲の生活を理想とし、それは[[ベネディクト会]]の戒律(服従、清貧、童貞)と大きな点で相違はなかったが、しかし、これを文字通りに、また、徹底的に実行した点で従来のベネディクト派とは異なる生活が営まれた<ref name=hori>[[#堀米|堀米(1974)pp.226-227]]</ref>。フランシスコ会とドミニコ会はともに、居住する[[家屋]]も[[食物]]ももたず、すべてを他者の[[喜捨]]にたよったため、「[[托鉢修道会]]」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの[[教会管区]]にも属さず、ただローマ教皇にのみ属したのである<ref name=hori/><ref group="注釈">フランシスコ会の修道士から生まれた中世の[[神学|神学者]]・[[スコラ哲学|スコラ哲学者]]に、[[ボナヴェントゥラ]](1221年?-[[1274年]])、[[ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス]]([[1266年]]?-[[1308年]])、[[オッカムのウィリアム]]([[1285年]]-[[1347年]])らがいる。[[#PM|ミルワード(1993)p.94]]</ref>。なお、大都市に修道院がつくられることの多かったドミニコ会に対し、フランシスコ会は小都市に設立されることが多かった<ref name=satoike/>。 |

|||

[[観想]]的な女子修道者の会である'''第二会'''([[クララ会]])は1212年にアッシジで創設された。この修道会の中心となった女性が、上述のキアラ(クララ)であり、活動の中心となったのがサン・ダミアノ修道院であった<ref name=ishii/><ref name=konno/>。この修道会は[[1253年]]、キアラが没する2日前に教皇[[インノケンティウス4世 (ローマ教皇)|インノケンティウス4世]]の許可を受けた<ref name=pgms/>。 |

|||

一般信徒(在俗者)の会である'''第三会'''(在世フランシスコ会)が創設されたのは1221年頃で、これは修道会ではないが、托鉢修道士や[[修道女]]と同じ理念にしたがい、同じ[[誓願]]を立てたいと望む信徒のためにつくられた団体である<ref name=pgms/>。この会は、[[1447年]]、教皇[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]の許可を受けている<ref name=pgms/>。 |

|||

なお、単に「フランシスコ会」といった場合は広義には第一会を指し、フランチェスコの死後、第一会は「小さき兄弟会」「[[コンベンツァル聖フランシスコ修道会]](コンベンツアル会)」「[[カプチン・フランシスコ修道会]](カプチン会)」の3つの会派に分かれたが、狭義の「フランシスコ会」は以上のうち「小さき兄弟会」を指している。 |

|||

その他にも、後世、フランチェスコの精神に感化されて創立された修道会群は律修第三会と呼称されている。 |

|||

== 年譜 == |

|||

* [[1182年]](0歳)-ピエトロ・ベルナルドーネとピカの子としてアッシジに生まれる。 |

|||

* [[1190年]](8歳)-サン・ジョルジョ聖堂の付属学校に通う(-1195年)。 |

|||

* [[1198年]](16歳)-アッシジに内乱が起こる。 |

|||

* [[1200年]](18歳)-このころまで、遊楽を求めて青春時代をすごす。 |

|||

* [[1202年]](20歳)-アッシジとペルージャの戦いに参加し、捕虜となる。 |

|||

* [[1203年]](21歳)-11月釈放されて以前と同じ陽気な生活にもどる。 |

|||

* [[1204年]](22歳)-教皇軍に参加するためプッリャへ向かう。 |

|||

* [[1205年]](23歳)-スポレートで病気にかかり、回心のきっかけとなる幻をみる。ローマに巡礼し、乞食の群れに加わる。 |

|||

* [[1206年]](24歳)-サン・ダミアノの小聖堂で教会の再建を求める十字架像の声を聴く。10月、父と法廷で争い、相続権を放棄。 |

|||

* [[1207年]](25歳)-祈りと孤独の生活に献身し、ハンセン氏病患者を助け、苦行をおこない、この地域の聖堂を修復する(-1209年)。 |

|||

* [[1209年]](27歳)-サンタ・マリア・デリ・アンジェリの礼拝堂でのミサで福音書の一節を聴き、自分の進むべき道を決定する。これらの言葉がフランシスコ会の最初の会則となる。 |

|||

* [[1210年]](28歳)-ローマで教皇インノケンティウス3世に引見され、会則承認の口約を得る。 |

|||

* [[1211年]](29歳)-ローマから帰り、修道士たちは当初リヴォドルトに、ついでポルツィウンコラに住み、「小さき兄弟」を名乗る。 |

|||

* [[1212年]](30歳)-3月キアラが修道会に入り、第二修道会生まれる。フランチェスコ、東方や西方への伝道を決断、東方パレスティナにむけ出帆するが逆風のためアンコナに戻される。 |

|||

* [[1213年]](31歳)-西方伝道。フランス、スペインを通ってモロッコに向かうが、病気のため途中でイタリアに引き戻す(-1214年)。 |

|||

* [[1215年]](33歳)-[[四旬節]]に最初の修道会総会開かれる。第4回ラテラノ公会議に際し、ローマでドミニコに出会う。 |

|||

* [[1216年]](34歳)-ペルージャでウゴリーノ枢機卿(のちのグレゴリウス9世)と初めて出会う。 |

|||

* [[1217年]](35歳)-[[聖霊降誕祭]]にポルツィウンコラで修道会が開かれる。修道士らが各地に伝道の旅に出かける。 |

|||

* [[1218年]](36歳)-ウゴリーノ枢機卿、修道会の保護者となる。 |

|||

* [[1219年]](37歳)-東方に向けて再度出帆。エジプトのダミエッタでスルタンに説教。修道会内部に「穏健派」と「心霊派」の対立起こり、イタリアへ帰還(-1220) |

|||

* [[1220年]](38歳)-5人の修道士、モロッコで殉教。 |

|||

* [[1221年]](39歳)-修道士チェザリオとともに会則(いわゆる「教皇未認可会則」)を起草。「筵の総会」開かれる。 |

|||

* [[1222年]](40歳)-年末、リエティに近いフォンテ・コロンボに隠棲。 |

|||

* [[1223年]](41歳)-フォンテ・コロンボで起草した会則がホノリウス3世の勅書によって認可される。この年の[[クリスマス]]をグレッチオで祝い、最初の秣桶を設ける。 |

|||

* [[1224年]](42歳)-ラヴェルナ山にこもる。9月14日早暁、手足と胸に聖痕を受ける。 |

|||

* [[1225年]](43歳)-眼病と聖痕の痛みに悩まされる。リエティで教皇庁付医師の治療を受けるが快方に向かわなかった。 |

|||

* [[1226年]](44歳)-シエーナで冬を越すが病状悪化によりアッシジに移され、「被創造物の讃歌(兄弟たる太陽の歌)」をつくる。10月3日から4日にかけて、ポルツィウンコラで修道士に見守られつつ死去。遺体・遺品はサン・ジョルジョ聖堂に移される。 |

|||

---- |

|||

* [[1228年]]-チェラーノのトマスによる『第一伝記』の成立。7月25日、教皇グレゴリウス9世によって聖人に列せられる。 |

|||

* [[1230年]]-エリアスによって壮麗な聖フランチェスコ大聖堂が新築され、遺骸が移される。 |

|||

* [[1247年]]-チェラーノのトマスによる『第二伝記』の成立。 |

|||

* [[1818年]]-聖フランチェスコ大聖堂地下の[[発掘調査]]、フランチェスコの遺骸が発見される。 |

|||

* [[1939年]]-フランチェスコ、シエナのカテリナとともにイタリアの守護聖人となる。 |

|||

* [[1978年]]-フランチェスコの遺骸の科学的検証がなされる。 |

|||

* [[1979年]]-フランチェスコ、環境保護運動の守護聖人となる。 |

|||

== フランチェスコを題材にした作品 == |

== フランチェスコを題材にした作品 == |

||

=== 映画 === |

|||

*『[[神の道化師、フランチェスコ]]』 - 1950年[[ロベルト・ロッセリーニ]]監督の映画。 |

|||

*『[[剣と十字架]]』''Francis of Assisi'' - 1962年公開。『カサブランカ』の[[マイケル・カーティス]]監督の映画。フランチェスコの生涯が丁寧に描かれている。ハリウッド映画であるが、アッシジを |

*『[[神の道化師、フランチェスコ]]』 - 1950年公開の[[ロベルト・ロッセリーニ]]監督による[[イタリア映画]]。 |

||

*『[[剣と十字架]]』''Francis of Assisi'' - 1962年公開。『[[カサブランカ (映画)|カサブランカ]]』の[[マイケル・カーティス]]監督の[[アメリカ映画]]。フランチェスコの生涯が丁寧に描かれている。[[ハリウッド映画]]であるが、アッシジをはじめとするイタリア各地とローマの[[チネチッタ撮影所]]とで撮影された。フランチェスコの親友パオロ・デ・ヴァンドリア伯爵役は『[[素晴らしきヒコーキ野郎]]』の[[スチュアート・ホイットマン]]。 |

|||

*『[[ブラザー・サン シスター・ムーン]]』 - 1972年のイタリア映画、[[フランコ・ゼフィレッリ]]監督。彼とその弟子たちの初期の様子を描いた青春群像的な映画。 |

*『[[ブラザー・サン シスター・ムーン]]』 - 1972年のイタリア映画、[[フランコ・ゼフィレッリ]]監督。彼とその弟子たちの初期の様子を描いた青春群像的な映画。 |

||

*『[[フランチェスコ (映画)|フランチェスコ]]』 - 1989年公開。[[リリアーナ・カヴァーニ]]監督の伝記的映画作品。[[ミッキー・ローク]]がフランチェスコを演じている。 |

*『[[フランチェスコ (映画)|フランチェスコ]]』 - 1989年公開のイタリア・[[西ドイツ]]共同製作映画。[[リリアーナ・カヴァーニ]]監督の伝記的映画作品。[[ミッキー・ローク]]がフランチェスコを演じている。 |

||

=== 音楽 === |

|||

*「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」 - [[フランツ・リスト]]による[[ピアノ曲]]。 |

*「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」 - [[フランツ・リスト]]による[[ピアノ曲]]。 |

||

*「[[アッシジの聖フランチェスコ (メシアン)|アッシジの聖フランチェスコ]]」 - フランスの20世紀の作曲家[[オリヴィエ・メシアン]]による[[オペラ]] |

*「[[アッシジの聖フランチェスコ (メシアン)|アッシジの聖フランチェスコ]]」 - フランスの20世紀の作曲家[[オリヴィエ・メシアン]]による[[オペラ]]。 |

||

*「アッシジの聖フランシスコによる『平和の祈り』」 - 日本の作曲家[[高田三郎]]による聖歌。「聖フランシスコの平和の祈り」の日本語訳に曲を付けたものであるが、作曲上の都合から一部意訳・翻案されている部分がある。 |

*「アッシジの聖フランシスコによる『平和の祈り』」 - 日本の作曲家[[高田三郎]]による[[聖歌]]。「聖フランシスコの平和の祈り」の[[日本語]]訳に曲を付けたものであるが、[[作曲]]上の都合から一部[[意訳]]・翻案されている部分がある。 |

||

=== 文学 === |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[クリスティアン・ボバン]]|translator=[[中条省平]]|editor=|chapter=|year=1995|month=7|title=いと低きもの-小説・聖フランチェスコの生涯|publisher=[[平凡社]]|series=|isbn=4582304117|ref=}} |

|||

:詩・[[小説]]・[[随筆]]を自由に混淆させた文学作品。[[1993年]]、[[ドゥ・マゴ賞]]および[[カトリック文学大賞]]を受賞した。 |

|||

== その他 == |

== その他 == |

||

*[[マザー・テレサ]]は彼の人生を聞き、[[修道女]]を目指したと |

* 「聖女」として有名な[[マザー・テレサ]]は彼の人生を聞き、[[修道女]]を目指したといわれる。 |

||

*アメリカ合衆国の[[サンフランシスコ]]、[[ブラジル]]の[[サンフランシスコ川]]は彼の名前にちなんでいる。 |

* [[アメリカ合衆国]]の都市[[サンフランシスコ]]、[[ブラジル]]の[[サンフランシスコ川]]の地名は、彼の名前にちなんでいる。 |

||

* 日本国内では、[[兵庫県]][[西宮市]]の[[学校法人仁川学院]]、[[長崎県]][[長崎市]]の[[聖母の騎士高等学校]]がフランチェスコの理念を教育目標としている。 |

|||

*フランチェスコとはラテン語で「フランク人男性」を意味するFranciscusが由来であってフランスとは直接は関係ない(但し、フランス自体も「フランク族」が由来なので必ずしも関係が無いわけではない)。 |

|||

*[[学校法人仁川学院]]・[[聖母の騎士高等学校]]はフランチェスコを教育理想像としている。 |

|||

== ギャラリー == |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Habito de s francisco.jpg|つぎはぎだらけのフランチェスコの衣服(アッシジの聖フランチェスコ大聖堂) |

|||

ファイル:Manuscrito de s francisco.jpg|「兄弟」(修道士)レオーネにあてたフランチェスコ真筆の書簡(聖フランチェスコ大聖堂所蔵) |

|||

ファイル:San Francesco d'Assisi at Kapuzinerberg's gate in Salzburg.jpg|レリーフ「小鳥に説教するフランチェスコ」([[オーストリア]]、[[ザルツブルク]]) |

|||

ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -07- - Confirmation of the Rule.jpg|教皇インノケンティウス3世に謁見するフランチェスコの一行(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃) |

|||

ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -11- - St Francis before the Sultan (Trial by Fire).jpg|スルタンの前に立つフランチェスコ(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃) |

|||

ファイル:Giotto - Legend of St Francis - -17- - St Francis Preaching before Honorius III.jpg|教皇ホノリウス3世に説く聖フランチェスコ<ref group="注釈">アッシジに近い聖母マリアの礼拝堂を修復したフランチェスコが、毎年、礼拝堂の献堂記念日に礼拝に訪れた人びとに完全な免償を与えるよう教皇に頼む場面を描いたものである。[[#PGMS|マックスウェル・スチュアート(1999)p.140]]</ref>(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃) |

|||

ファイル:Giovanni Bellini St Francis in Ecstasy.jpg|「法悦のフランチェスコ」(画:[[ジョヴァンニ・ベリーニ]]、[[1480年]]-[[1485年]]) |

|||

ファイル:Kopf des hl Franziskus.png|「アッシジの聖フランチェスコ」(画:[[ピーテル・パウル・ルーベンス]]、[[1619年]]頃) |

|||

ファイル:Francois assise tristan.jpg|「法悦のフランチェスコ」(画:{{仮リンク|ルイス・トリスタン|es|Luis Tristán}}、[[1620年]]頃) |

|||

ファイル:Artgate Fondazione Cariplo - Ottino Pasquale, S. Francesco e l'angelo.jpg|「フランチェスコと天使」(画:{{仮リンク|パスクアーレ・オッティーノ|en|Pasquale Ottino}}、[[1620年代]]) |

|||

ファイル:Saint Francis of Assisi by Jusepe de Ribera.jpg|「法悦のフランチェスコ」(画:[[ホセ・デ・リベーラ]]、[[1642年]]) |

|||

ファイル:Francisco de Zurbarán 039.jpg|「聖フランチェスコ像」([[フランシスコ・デ・スルバラン]]による彫刻、[[1645年]]) |

|||

ファイル:Bartolomé Esteban Murillo - St Francis of Assisi at Prayer.JPG|「祈りを捧げる聖フランチェスコ」(画:[[バルトロメ・エステバン・ムリーリョ]]、1645年-[[1650年]]) |

|||

ファイル:Cristo de san Damian.jpg|サン・ダミアノのキリストの板絵 |

|||

ファイル:Porziuncola.jpg|ポルツィウンコラ |

|||

</gallery> |

|||

== 脚注 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|group=注釈}} |

|||

=== 参照 === |

|||

<div class="references-small">{{Reflist|2}}</div> |

|||

== |

== 出典 == |

||

* {{Cite book|和書|author=[[堀米庸三]]|translator=|chapter=|editor=|year=1974|month=12|title=世界の歴史3 中世ヨーロッパ|publisher=[[中央公論社]]|series=[[中公文庫]]|isbn=|ref=堀米}} |

|||

{{Reflist}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=|translator=|chapter=|editor=[[今野國雄]]編訳|year=1978|month=1|title=世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者|publisher=[[平凡社]]|series=|isbn=4-582-47007-6|ref=世界1978}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=今野國雄|chapter=フランチェスコとキアラ|editor=[[野上毅]](編)|year=1989|month=11|title=朝日百科世界の歴史53 13世紀の人物 マルコ・ポーロ、聖フランチェスコほか|publisher=[[朝日新聞社]]|isbn=|ref=今野}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[藤沢道郎]]|chapter=聖者フランチェスコの物語|editor=|year=1991|month=10|title=物語イタリアの歴史|publisher=[[中央公論新社]]|series=[[中公新書]]|isbn=4-12-101045-0|ref=藤沢}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ピーター・ミルワード]]|translator=[[中山理]](訳)|chapter=|editor=|year=1993|month=12|title=素朴と無垢の精神史|publisher=[[講談社]]|series=[[講談社現代新書]]|isbn=4-06-149179-2|ref=PM}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[佐藤彰一]]・[[池上俊一]]|chapter=|editor=|year=1997|month=5|title=世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成|publisher=[[中央公論社]]|series=|isbn=4-12-403410-5|ref=池上}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=P.G.マックスウェル・スチュアート|translator=月森左知・菅沼裕乃(訳)|chapter=|editor=[[高橋正男]](監修)|year=1999|month=12|title=ローマ教皇歴代誌|publisher=[[創元社]]|series=|isbn=4-422-21513-2|ref=PGMS}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=J.M.ロバーツ([[:en:John Roberts (historian)|en]])|translator=月森左知・高橋宏訳|chapter=|editor=[[池上俊一]](日本語版監修)|year=2003|month=5|title=世界の歴史5 東アジアと中世ヨーロッパ|publisher=[[創元社]]|series=図説世界の歴史|isbn=4-422-20245-6|ref=ロバーツ}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[石井健吾]]|chapter=フランチェスコ(アッシジの)|editor=[[小学館]](編)|year=2004|month=2|title=日本大百科全書|publisher=小学館|series=スーパーニッポニカProfessional Win版|isbn=4099067459|ref=石井}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[川下勝]]|translator=|editor=|chapter=|year=2004|month=12|title=アッシジのフランチェスコ|publisher=[[清水書院]]|series=Century books-人と思想|isbn= 4389411845|ref=川下}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[中村敏]]|chapter=|editor=|year=2006|month=3|title=世界宣教の歴史|publisher=[[いのちのことば社]]|series=|isbn=4264024226|ref=中村}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[小田内隆]]|chapter=|editor=|year=2010|month=9|title=異端者たちの中世ヨーロッパ|publisher=[[日本放送出版協会]]|series=[[NHKブックス]]|isbn=978-4-14-091165-5|ref=小田内}} |

|||

==参考文献== |

== 参考文献 == |

||

<small> |

|||

*『アッシジの聖フランシスコ』オ・エングベール著 創文社 |

|||

* [[オ・エングバール]]『アッシジの聖フランシスコ』[[創文社]] |

|||

* [[ポール・サバティエー]]『アッシシの聖フランチェスコ伝』[[江村寛一]]・[[斎藤勇]]共訳、[[日本基督教興文協会]]、1915年。 |

|||

* [[パウル・サバティエ]]『アッシジの聖フランチェスコ』 [[中山昌樹]]訳、[[洛陽堂]]、1915年。 |

|||

* 『聖フランチエスコ』[[黒田正利]]訳、[[中外出版]]、1924年。 |

|||

* [[カスバート]]『アッシジの聖フランシスコの生涯』[[深山衛夫]]訳、[[日本カトリック刊行会]]、1926年。 |

|||

* [[ヨハンネス・ヨェルゲンゼン]]『アシイシの聖フランチェスコ巡礼の書』[[山村静一]]訳、[[岩波書店]]、1930年。 |

|||

* 『聖フランチェスコ完全の鏡』[[吉本一良]]訳、[[新生堂]]、1936年。 |

|||

* ヨハンネス・ヨェルゲンゼン『清貧の使徒聖フランチェスコ』[[片桐善雄]]訳、[[サレジオ会]]、1941年。 |

|||

* チェラーノのトマス『アッシジの聖フランシスコ伝 第一伝記』[[八巻頴男]]訳、[[聖パウロ会]]、1941年。 |

|||

** {{Cite book|和書|author=チェラーノのトマス|translator=石井健吾|chapter=|editor=|year=1989|month=1|title=聖フランシスコの第一伝記|publisher=[[あかし書房]]|series=|isbn=487013845X}} |

|||

* 『アシジの聖フランチェスコ イ・フィオレッテイ(小さき花)』[[大沢章]]訳、[[エンデルレ書店]]〈キリスト教古典文庫〉、1948年。 |

|||

* {{Cite book|和書|author=僧レオ|translator=黒田正利|chapter=|editor=|year=1948|month=|title=フランチエスコ聖者の完全の鑑|publisher=[[日本評論社]]|series=世界古典文庫|asin=B000JBLHZ2}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=ヨハンネス・ヨェルゲンゼン|translator=[[佐藤要一]]|chapter=|editor=|year=1950|month=|title=アッシジの聖フランチェスコ|publisher=[[ドン・ボスコ社]]|series=|asin=B000JBIISG}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=|translator=[[永井明]]|chapter=|editor=|year=1963|month=10|title=アッシジの聖フランシスコ|publisher=[[中央出版社]]|series=グロリア文庫(のちアルバ文庫)|isbn=4805600020}} |

|||

* [[G・K・チェスタトン]]『アシジの聖フランチェスコ』[[石本正昭]]訳、中央出版社〈ユニヴァーサル文庫〉、1970年。 |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[アベル・ボナール]]|translator=[[大塚幸男]]|chapter=|editor=|year=1976|month=|title=聖性の詩人フランチェスコ|publisher=[[白水社]]|series=|asin=B000J9B29U}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=|translator=|chapter=|editor=今野國雄編訳|year=1978|month=1|title=世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者|publisher=[[平凡社]]|series=|isbn=4-582-47007-6}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ジュリアン・グリーン]]|translator=[[原田武]]|chapter=|editor=|year=1984|month=10|title=アシジの聖フランチェスコ|publisher=[[人文書院]]|series=|isbn=4409140248}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=|translator=[[田辺保]]|chapter=|editor=|year=1987|month=2|title=聖フランチェスコの小さな花|publisher=[[教文館]]|series=キリスト教古典叢書|isbn=4764218038}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[山川紘矢]]・[[山川亜希子]](文)、[[北原教隆]](写真)|translator=|chapter=|editor=|year=1988|month=4|title=アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光|publisher=[[リア・ジャパン]]|series=|isbn=4885038049}} |

|||

** (全面改訂版){{Cite book|和書|author=山川紘矢・山川亜希子・北原教隆|translator=|chapter=|editor=|year=1999|month=9|title=アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光|publisher=[[日本教文社]]|series=|isbn=4531063368}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[助安由吉]]|translator=|chapter=|editor=|year=1991|month=1|title=アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて|publisher=[[エイト社]]|series=|isbn=4885038049}} |

|||

** (改訂版){{Cite book|和書|author=助安由吉|translator=|chapter=|editor=|year=2002|month=10|title=アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて|publisher=エイト社|series=|isbn=487164281X}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=チェラーノのトマス|translator=小平正寿(フランソア・ゲング英訳)|chapter=|editor=|year=1992|month=1|title=聖フランシスコの第二伝記|publisher=あかし書房|series=|isbn=4870138689}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[遠藤周作]]・[[加賀乙彦]](文)、[[池利文]](写真)|translator=|editor=[[門脇佳吉]](編)|chapter=|year=1992|month=11|title=愛されるより愛することを アッシジの聖フランシスコ|publisher=[[学習研究社]]|series=|isbn=4055000278}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[石上イアゴルニッツァー美智子]]|translator=|editor=|chapter=|year=1998|month=6|title=良寛と聖フランチェスコ―菩薩道と十字架の道 仏教とキリスト教の関係について|publisher=[[考古堂書店]]|series=|isbn=4874995527}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[小川国夫]](文)、[[菅井日人]](写真)|translator=|editor=|chapter=|year=2000|month=10|title=古都アッシジと聖フランシスコ|publisher=[[講談社]]|series=|isbn=4062102285}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[川下勝]]|translator=|editor=|chapter=|year=2004|month=12|title=アッシジのフランチェスコ|publisher=[[清水書院]]|series=Century books-人と思想|isbn= 4389411845}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[キアーラ・フルゴーニ]]|translator=[[三森のぞみ]]|chapter=|editor=|year=2004|month=12|title=アッシジのフランチェスコ ひとりの人間の生涯|publisher=白水社|series=|isbn=4409140248}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[河合隼雄]]・[[ヨゼフ・ピタウ]]|translator=|chapter=|editor=|year=2005|month=2|title=聖地アッシジの対話 聖フランチェスコと明恵上人|publisher=[[藤原書店]]|series=|isbn=4894344343}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[鈴木二郎 (詩人)|鈴木二郎]]|translator=|chapter=|editor=|year=2007|month=6|title=アッシジのフランチェスコ考|publisher=[[聖母の騎士社]]|series=聖母文庫|isbn=4882162792}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ベラルド・ロッシ]]|translator=[[小平正寿]]|chapter=|editor=マリオ・T.カンドゥッチ(監修)|year=2010|month=1|title=聖フランシスコとその時代|publisher=サンパウロ|series=|isbn=4805648279 }} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[ジャック・ルゴフ]]|translator=[[池上俊一]]・[[梶原洋一]]|chapter=|editor=|year=2010|month=7|title=アッシジの聖フランチェスコ|publisher=岩波書店|series=|isbn=4000220608}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=[[信濃千曲]]|translator=|chapter=|editor=|year=2011|month=5|title=「エコロジスト守護聖人」アッシジの聖フランチェスコ|publisher=文芸社|series=|isbn=4286103293}} |

|||

</small> |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[聖フランチェスコの小さい花]] |

* [[聖フランチェスコの小さい花]] |

||

*[[アッシジ |

* [[アッシジのキアラ]] |

||

* [[フランシスコ会]] |

|||

* [[アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群]] |

|||

==外部リンク== |

==外部リンク== |

||

{{commonscat|Francis of Assisi}} |

|||

* [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/216793/Saint-Francis-of-Assisi "Saint Francis of Assisi."] Encyclopædia Britannica Online. |

* [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/216793/Saint-Francis-of-Assisi "Saint Francis of Assisi."] Encyclopædia Britannica Online. |

||

* [http://www.bartleby.com/210/10/041.html "St. Francis of Assisium, Confessor"], ''Butler's Lives of the Saints'' |

* [http://www.bartleby.com/210/10/041.html "St. Francis of Assisium, Confessor"], ''Butler's Lives of the Saints'' |

||

| 111行目: | 342行目: | ||

* [http://www.sacred-texts.com/chr/wosf/index.htm The Writings of St. Francis of Assisi] |

* [http://www.sacred-texts.com/chr/wosf/index.htm The Writings of St. Francis of Assisi] |

||

{{Normdaten|PND=118534963|LCCN=n/78/95603|VIAF=87832561|NDL=00521747}} |

|||

{{commons|Category:Francis of Assisi}} |

|||

{{デフォルトソート:ふらんちえすこ あつしし}} |

|||

{{DEFAULTSORT:ふらんちえすこ}} |

|||

[[Category:アッシジのフランチェスコ|*]] |

[[Category:アッシジのフランチェスコ|*]] |

||

[[Category:フランシスコ会]] |

[[Category:フランシスコ会]] |

||

| 122行目: | 352行目: | ||

[[Category:イタリア史の人物]] |

[[Category:イタリア史の人物]] |

||

[[Category:中世ヨーロッパの人物]] |

[[Category:中世ヨーロッパの人物]] |

||

[[Category:ウンブリアの歴史]] |

|||

[[Category:1182年生]] |

[[Category:1182年生]] |

||

[[Category:1226年没]] |

[[Category:1226年没]] |

||

| 160行目: | 391行目: | ||

[[hr:Sveti Franjo Asiški]] |

[[hr:Sveti Franjo Asiški]] |

||

[[hu:Assisi Szent Ferenc]] |

[[hu:Assisi Szent Ferenc]] |

||

[[hy:Ֆրանցիսկ Ասիզացի]] |

|||

[[id:Fransiskus dari Assisi]] |

[[id:Fransiskus dari Assisi]] |

||

[[is:Frans frá Assisí]] |

[[is:Frans frá Assisí]] |

||

| 185行目: | 417行目: | ||

[[sc:Frantziscu de Assisi]] |

[[sc:Frantziscu de Assisi]] |

||

[[scn:San Franciscu d'Assisi]] |

[[scn:San Franciscu d'Assisi]] |

||

[[sh:Franjo Asiški]] |

|||

[[simple:Francis of Assisi]] |

[[simple:Francis of Assisi]] |

||

[[sk:František z Assisi]] |

[[sk:František z Assisi]] |

||

2012年10月29日 (月) 00:00時点における版

| アッシジのフランチェスコ | |

|---|---|

| |

| 証聖者 | |

| 生誕 |

1182年7月5日 イタリア・アッシジ |

| 死没 |

1226年10月3日 イタリア・アッシジ |

| 崇敬する教派 | カトリック教会、聖公会 |

| 列聖日 | 1228年7月16日 |

| 列聖場所 | アッシジ |

| 列聖決定者 | グレゴリウス9世 |

| 記念日 | 10月4日 |

アッシジのフランチェスコ(伊:Francesco d'Assisi、ラテン語:Franciscus Assisiensis、本名 ジョヴァンニ・ディ・ベルナルドーネ Giovanni di Bernardone、1182年 7月5日 - 1226年10月3日)は、フランシスコ会(フランチェスコ会)の創設者として知られるカトリック修道士[1]。「裸のキリストに裸でしたがう」ことを求め、悔悛と「神の国」を説いた[2]。中世イタリアにおける最も著名な聖人のひとりであり、カトリック教会と聖公会で崇敬される。また、「シエナのカタリナ」とともにイタリアの守護聖人となっている。

原音主義にしたがい、ここではイタリア語の「フランチェスコ」という表記を採っているが、一般には「フランシスコ」と表記されることも多い。彼の創設した修道会でも伝統的に「聖フランシスコ」の表記が多用されている。

生涯

生い立ち、若き日の放蕩

山上の「岩」(ロッカ)の城は1198年の市民蜂起で破壊され、現在の城は14世紀から15世紀にかけて再建されたものである。

フランチェスコは、西ヨーロッパ中世盛期の1182年、富裕な毛織物商人であったピエトロ・ディ・ベルナルドーネ(Pietro di Bernardone)を父に、その妻ピカ(ジョヴァンナ)を母に、2人の長男としてローマ北方のウンブリア地方、アッシジの町に生まれた[1][3]。フランスのプロヴァンス地方出身の母ピカは生まれてきた子に「ジョバンニ」という洗礼名を付けていたが、旅から帰った父は得意先のフランスにちなんで「フランチェスコ」と呼ぶこととした[4][5][注釈 1][注釈 2]。

1190年、8歳となったフランチェスコはアッシジ郊外のサン・ジョルジョ聖堂の付属学校に通い、主として俗語で書かれた祈祷文とラテン語で書かれた詩編からなる祈祷書によって読み書きを習い、基礎的な修辞学や文法を学んだ[4][6]。彼は、父の後を継いで事業家になろうと考え、学問よりも仕事に熱心で、また、誰からも好かれる明朗快活な少年であった[5][6]。付属学校での教育はフランチェスコが13歳になるまでつづいた[7]。

いかにも商人向きの性格に成長したようにみえるフランチェスコは、20歳ころまでは父ピエトロの下で織物商の仕事に従事していたが、裕福で遊び好きだったため、友人の間では人気者であった[1][5][8]。

当時のイタリア半島は、グエルフィとギベッリーニ(教皇派と皇帝派)の対立が各都市・各領主を二分し、さらに貴族・平民の抗争がからんで争乱が絶えなかったが、アッシジでも1198年、ロタリオ・ディ・コンティがインノケンティウス3世としてローマ教皇に就任した際、反皇帝派の蜂起を契機に内乱が起こり、ギベッリーニ(皇帝派)側守備隊が一掃され、ドイツ人支配者で、残忍で横暴な領主としてアッシジの人びとに恨まれていたスポレート公コンラートの居城も破壊された[4][6][注釈 3]。この闘争でアッシジ随一の富豪ベルナルドーネが指導的位置にあっただろうことは疑いなく、16歳となった息子フランチェスコも反乱に加わっていたものと推定される[5][6]。市民側の勝利によってアッシジは自治都市となり、ベルナルドーネの商売はいっそう繁盛した[5][8]。風采のあがらない父に対し、小柄ではあるがハンサムで気前がよく、華やかで洗練された若者フランチェスコは祭りのたびに金を周囲にばらまいて人気を博し、娘たちのあこがれの的ともなって、謝肉祭のパレードでは毎年「祭りの王様」に選ばれた[4][5]。

こうしたなか、冒険好きなフランチェスコは騎士になろうと思い立ち、1202年、アッシジにとっては宿敵であったペルージャとの戦争に参加して捕虜となり、獄中で病気にかかった[1][4]。1年余りで釈放され、再び友人たちとの享楽的な生活に戻ったが、突然重い熱病にかかり、孤独を余儀なくされた[8]。病気が癒えた1204年、フランチェスコは皇帝側でシチリア王を主張するマルクヴァルト・フォン・アンヴァイラーと戦うグエルフィ(教皇派)に合流しようとしてイタリア南部、現在のプッリャ州まで出かけた[4][5]。

回心、俗世との別れ

着ていたものを全部脱いで父に返し、世俗とのきずなを完全に絶ったフランチェスコ。

フランチェスコの回心が始まったのは1205年頃からである。出征の途中や宴会の後、フランチェスコは不思議な声をしばしば耳にするようになり、従来の生活に疑問をいだき、また華やかな生活にむなしさを感じるようになった[1][4]。そして、洞窟のなかで祈ることに心の安らぎを覚えるようになった[1][4]。教皇軍に従軍してスポレートに赴いたとき、「フランチェスコよ、主と僕とではどちらが大切なのか」という神の声を聞き「主です」と答えると、その声は「ではなぜお前は僕のために主を捨てるのか」と迫り、さらに「アッシジに戻ればすべてがわかる」と導くので、彼は戦うことなくアッシジに引き返した[5][9][10]。アッシジでは「フランチェスコよ、私の望みを知りたいのなら、まずお前がこれまで愛してきたものすべてを憎み軽蔑せよ、そしてこれまで嫌ってきたものすべてを喜びの泉とせよ」という啓示を聞いている[5][9]。フランチェスコが戦わずしてアッシジに帰ってきたことについて、父親は怒り、友人はじめ周囲の人びとからの不評を買った[9]。

巡礼のためローマに出かけたとき、フランチェスコはサン・ピエトロ大聖堂のペトロの墓廟に路銀を財布ごと寄付し、乞食の群れのなかに身を置いて、施与にすがって生活したのであったが、これはむしろ彼に深い喜びをあたえた[4]。ローマで乞食に出会った際、フランチェスコは他人の貧しさを味わうために、着ているものを乞食と交換したといわれるが、そのとき彼は自由で明るい気分に浸り、従来の、世俗的欲望を追い求める生活から解放されたような心持ちになったのであった[3]。こうして、彼は不安のうちにも祈りと貧者への奉仕に専念するようになり、また、今まで嫌悪し侮蔑してきたハンセン氏病の患者にみずから進んで接触するようになった[9]。

1206年、フランチェスコはアッシジ郊外サン・ダミアノの荒れた小さな礼拝堂で、十字架上のイエス・キリストが「行けフランチェスコ、そしてわが家を修復せよ。それはもう倒れかかっているから」と呼びかける声を聞く[4]。これが彼にとって決定的な回心の瞬間であった[4]。フランチェスコは、父の店から織物を持ち出し、それを販売して金銭を得、礼拝堂の修復にあてようとして、父ピエトロから裁判に訴えられた[9]。フランチェスコは、法廷で訴因を繰り返し述べる父に一言も答えず、着ている衣服を投げ捨て、父親とは親子の縁を絶ち、相続権はじめ一切の財産権を放棄し、その出身階級とも絶縁して家を出た[5][9]。そして、ぼろぼろの修道服を着て、吟遊詩人の用いるプロヴァンスのことばで主への賛歌を歌いながら村々をめぐり、森のなかを放浪し、洞窟で黙想したり、贖罪のための苦行をおこなったり、あるいは、人の一番いやがる仕事がしたいと申し出たり、病人への奉仕をおこなったりというような生活を1年ほど続けた[9]。ローマでの乞食体験によって『新約聖書』の福音書に記載されるイエスの清貧をみずから体験した彼は、世俗への執着を断ち、所有物を捨て去ってイエスの生き方を自身の人生の手本となして、奉仕と托鉢の生活を始めたのである[1]。フランチェスコはグッビオの近くまで放浪したが、アッシジにもどり、サン・ダミアノ聖堂の修復のため、石灰や石の喜捨を求めたが、旧友たちは行動も身なりも乞食そのもののフランチェスコをけなし、はやしたて、娘たちもまた彼をからかい、好奇の目をむけた[9]。

2年かかけてアッシジの2つの聖堂(サン・ダミアノ聖堂とサン・ピエトロ聖堂)を修復したフランチェスコは、次に注目していたポルツィウンコラと呼ばれていた無人の小礼拝堂での朝のミサにおいて、キリストの弟子たちは金・銀・銭貨をもたず、包みも財布も杖さえもたずに旅をし、履き物も2枚の上着をもたず、ひたすらに「神の国」の到来と悔悛とを説かなくてはならないとの福音書の言葉に打たれ、これこそが自分の探し求めていた道であり、全身全霊で取り組みたいと望んでいた道であると確信した[11]。そして、わずかに残っていたつまらない持ち物もすべて捨てて真に無一物となった。フランチェスコはポルツィウンコラで礼拝しているとき、「神の教会を建設し、人びとの間に福音を広めよ」という声を聞いた[4][5][11]。1208年、フランチェスコは、すべての財産を放棄して福音を説くことを求めた福音書の上の3節を自らの戒律として、活動を始めた。讃美歌を歌いながら施しを乞い、罪の悔い改めを説き、放浪する彼は「気違い」と嘲られ、自身はみずからを「貧者(ポヴェレッロ)」と呼んだ[4][5][10]。彼は、人間にとって本当に必要なものは愛と平和だけであり、その他のものは一切無用であって、むしろあらゆる罪の源であると説いて、豊かになることは地獄への道、貧しくあることこそが神への道であると訴えて、自らそれを実践したのである[5]。

フランチェスコには、少なくとも当初は何らかの運動を起こしたり、あるいは修道会をつくるというような意図は毛頭なかったと思われる[11]。最初は単純に、福音書の戒律にしたがって生きることだけを望んでいた[11]。しかし、フランチェスコの生き方や主張に共鳴した若者が集まってくると、彼は弟子たちとともに各地を放浪し、説教を続けるようになった[1]。弟子たちはただ、フランチェスコを手本として生きることに心ひかれたため、彼とともに行動したのであった[11]。謙遜に徹したフランチェスコの師弟は、自分たちを「小さき兄弟」とよび、粗衣に裸足で宣教しながら各地を巡った[1]。互いに「兄弟」と呼びあう12人の仲間(11人説もある)はやがて「小さき兄弟の修道会」(Ordo fraterorum minororum)を名乗るようになった[1]。12人の仲間とは、

- クインタヴェッレのベルナルド

- カッターニオのピエトロ

- エジディオ

- サッパティーノ

- モリコ

- カンペッロのジョヴァンニ

- フィリッポ・ロンゴ

- サン・コンスタンツォのジョヴァンニ

- バルバロ

- ベルナルド

- アンジェロ・ディ・タンクレディ

- シルヴェストロ

であった。集まった弟子の出自はさまざまであり、法学博士の財産家(ベルナルド)がいれば聖堂参事会の法律顧問(ピエトロ)がおり、騎士(アンジェロ・ディ・タンクレディ)もいれば、司祭(シルヴェストロ)や農民(エジディオ)もいた[4]。彼の言動を見聞きしたさまざまな階層の人びとがフランチェスコの弟子となったが[4]、この集まりは当初は正式な組織ではなく、フランチェスコ自身も聖職者ではなかった(11人説ではシルヴェストロの入会が1210年ころとなる)。

フランシスコ修道会の成立

インノケンティウス3世が夢にみたみすぼらしい修道士は聖フランチェスコであった。

1210年、フランチェスコは12人の仲間とともにアッシジ大司教グイードの手引きでローマ教皇インノケンティウス3世に謁見し、修道会設立の認可と説教の許可を求めた[1][4][注釈 4]。フランチェスコは、自分は何ごとに対しても何ぴとに対しても抗議する意志はまったくなく、ただ、福音書のことばにしたがって、清貧のうちに生活することを許してもらいたいと語った[11]。教皇はみすぼらしいフランチェスコに対し、当初は、あたかも豚飼いに接するように冷淡に対応したが、やがて、口頭で活動の認可を与えるに至った[4]。これは、教皇インノケンティウス3世が、自身の夢のなかに現れた、倒れかかるラテラノ大聖堂を肩で支えていた乞食姿の小柄な修道士こそフランチェスコであると確信したためといわれている[4]。インノケンティウス3世は、フランチェスコ率いる「名もない貧しい者たち」と名乗る教団の綱領(「第一会則」)に「いっさいの所有を認めない」とあったことに対し、「その気持ちは分かるし、あなた方の熱情も尊いものではあるが、無所有というのは厳しすぎるのではないか」と問うた[5]。フランチェスコはそれに対し、「でも、もし所有を認めれば、それを守る腕力が必要になりましょう」と答えたという[5]。

教皇庁の大勢もまた、フランシスコ会の会則承認に難色を示した[11]。それをとりなしたのがジョヴァンニ枢機卿であった[11]。ジョヴァンニは、フランチェスコらが福音書に則った生活を許してくれるよう求めているときに、会則が新奇であるとか、厳格すぎるとかという理由で、もし教皇庁が彼らの願いを拒否するとしたら、それはイエスの福音をわれわれ自身喜ばないことになりはしないか、と述べたのである[11]。インノケンティウス3世は、放置しておけばローマ教会への批判勢力となりかねないフランチェスコたちの清貧運動を、むしろ積極的に保護下においたほうがよいとの判断にもとづいて認可をあたえたものと考えられる[10]。

当時、カタリ派などキリスト教内部の腐敗に対する批判として、多くの信仰復活の運動が教皇およびローマ教皇庁によって弾圧されたなかで、フランシスコ会は数少ない例外として教皇から承認と祝福を受けて発展した。修道会としての正式な認可を得たのは、このときから十数年後の教皇ホノリウス3世の在任中の1223年であったが、この間のフランシスコ会の発展ぶりは驚異的なものであった[4]。1216年に正式に認可されたドミニコ会が1217年頃は、まだ20人程度の仲間しか持たなかったのに対し、口約束で認められただけのフランシスコ会は同じ頃すでに数千人の同志を集めていた[4]。「小さき者」の仲間(フランシスコ会)は、あらゆる人の僕であり、都市に住む有力者とは対照的に、すべての人びとに対して身を屈し、世の中で最も下等とみなされ、軽蔑されている役割を好んで自らに課した[4][12]。

修道院設立の認可を得たフランチェスコの師弟は、スポレート渓谷のリヴォドルトにあった小屋に住んで活動したのち、ポルツィウンコラの小礼拝堂の所有者であるベネディクト派修道院から礼拝堂を借り受け、活動の拠点とした[5][12]。彼らが新たに建てた修道院は、木の葉や木の枝などを泥土で固めただけの簡素な掘っ立て小屋であった[4]。しかし、フランチェスコを慕って集う信徒の数はどんどん増えていき、また、彼らに倣った修道会が続々とヨーロッパ各地に誕生した。やがて、彼らのような修道士のなかから枢機卿やローマ教皇が選ばれるようになっていく時代が開かれていくのである。

1212年、名門貴族の娘で彼の生き方に共鳴したアッシジのキアラ(クララ)は、修練に1年間ついやしたうえで従姉妹のバチフィカとともに家を抜け出し、フランチェスコの仲間となった[1][4][13]。キアラはフランチェスコの最初の女性信者で、終生彼に深い愛を捧げつづけた[4]。その忠誠は有名で、しばしば「もうひとりのフランチェスコ」といわれた。フランチェスコはキアラをはじめとする女性たちのために「小さき姉妹たち」の修道会(第二会)を創設した[1]。このとき、アッシジの司教は、サン・ダミアノに小院を提供している[4]。

「アッシジのフランチェスコ」の名はイタリア中に知れわたるようになった[5]。説教のみならず、フランシスコ会の仲間たちが、会う人ごとに誰に対してもおこなう挨拶、「神があなたがたに平和を与えられんことを」という挨拶は、多くの人びとに感銘をあたえた[13]。人びとは、彼の説教があると聞くや、群衆となって沿道に立ち並んで花を投げ、旗を振り、讃美歌を歌って彼を歓迎した[5]。内戦を続けていたトスカーナのシエーナの町でも、彼が訪れて愛と平和を訴えると、市民は殺し合いを止めた。フランシスコ会の伝道活動は、その範囲を大きく広げ、イタリアのみならず、ドイツやフランス、ハンガリー、スペインへも伝道者が派遣されたのである[5][14][注釈 5]。1215年、彼は教皇インノケンティウス3世の主催する第4ラテラン公会議に修道士のドミニコ(ドミニクス・デ・グスマン)とともに招かれ、ローマを訪れた。フランチェスコの教会組織における位階は、最も低い助祭にすぎなかったが、彼の出席は教皇権にとって大きな意味をもった[5]。

フランチェスコは1212年東方への伝道を試みたが、自身の病気や悪天候のため目的を果たすことができなかった[4]。1213年から1214年にかけては聖地への伝道をめざしたが、途中で断念し、イベリア半島でムスリムへの布教をおこなった[10]。しかし、1219年には折からの第5回十字軍のさなか、イスラームに対する福音宣教のため中東に赴いた[4]。彼は、十字軍のように武器を用いてではなく、信仰と真理の力によって聖地イェルサレムを奪回すべきだという考えをもっていた[5]。漂着したエジプトのダミエッタではサラセン人に捕えられるが、スルタンのメレク・アル・カーミルに面会を許され、フランチェスコはスルタンに説教してキリスト教徒になるよう求めたが、拒まれた[4]。このときフランチェスコはメレク・アル・カーミルに対し、キリスト教とイスラーム教のどちらが真の宗教か、火による神明裁判を提案している[4]。エジプトを去ることとなったフランチェスコであったが、彼の言動は教養高いこのスルタンに大きな感銘をあたえたといわれる[4][15][16]。彼はさらにパレスティナをも巡歴している[1]。

彼が宣教の旅に出かけている間、いまや大きな組織にふくらんでいたフランシスコ会のなかでは穏健派と厳格派(のちのスピリトゥアル派=心霊派)の対立が表面化していた[4]。そこで、会の活動を維持していくためには、より詳細な規則が必要となり、1221年、フランチェスコは修道士チェザリオ・ダ・スピラ(ツェザリウス・フォン・スパイヤー)の力を借りて新会則23条を起草した[4]。しかし、この会則はローマ教皇ホノリウス3世には認められず、腹心の枢機卿ウゴリーノ(のちのグレゴリウス9世)によって大幅に手直しされたのち、1223年11月、教皇によってあらためて認可された[4][14]。1224年、フランシスコ会の総会において、修正された会則(「第二会則」)が正式な会則として了承された[4]。しかし、内部の対立は解消しなかった[14]。なお、1221年頃には、世俗に暮らしながら彼の精神を生きようと望む人々のために世俗会員制を設けることとし、在世会(第三会)を創設している[1][5]。1223年12月24日から25日にかけて、フランチェスコは、グレッチオの山中で初めて厩舎をつくり、秣桶を設けて雄牛とロバを連れてきて、ベツレヘムを想いながら、夜中のミサを祝った[17][注釈 6]。

愛と平和を説いてきたはずのフランシスコ会が内部分裂し、論争を繰り返していたことは、フランチェスコ自身を傷つけた。ある日、1人の修道士が同僚の批判をしているのを聞いたフランチェスコは、激怒して「舌が2度と悪口のうまさを賞味しないように」とロバの糞を食べよと命令した[5]。修道士は従順にもこれに従ったが、かつて他人はもとより動物に対してさえも慈愛に満ちた姿勢で接してきたフランチェスコが、このような残酷な命令を発したことに周囲の者は驚き、衝撃を受けた[5]。同情は罰せられた修道士に集まり、フランチェスコ自身は修道会の仕事から手を引くことを決意した[5]。また、このころのフランチェスコは、自分があまりに聖者として見られることに耐えられないと感じたこともあり、故意に露悪的に振る舞うことさえあった[5]。しかし、人びとはかえって彼が聖者であることをあらためて感じとり、彼を崇めた[5]。

このときフランチェスコは、小さな雌鳥が懸命に羽根をひろげても多数の雛鳥たちを覆いきれないという夢、飢える兄弟たちをパンくずで救おうとするが指と指のあいだからパンがこぼれ落ちる夢をみたといわれているが、フランチェスコは自らの始めた清貧運動が、すでに自身の手の届かない方向に向かっていることに気づいたのである[18]。

聖痕、晩年

1224年、フランチェスコは修道会の運営から完全に手を引き、会の運営を穏健派の指導者であるエリア修道士(コルトナのエリア)に委ねて、自分は少数の最初から同志とともに孤独な隠棲の生活に入った[5]。ウンブリアの山々や森のなかの洞窟、小屋などを転々としながら、フランチェスコは自然のなかに入っていった[5][14]。スペコ・ディ・ナルニ(ウンブリア州)、カルチェリ(ヴェネト州)、サトリアーノ(カラブリア州)、チェッレ・ディ・コルトーナ(トスカーナ州)、チェトーナ(トスカーナ州)、キウジ(トスカーナ州)、ブストーネ(ラツィオ州)、リエティー渓谷のラ・フォレスタ(ラツィオ州)、フォンテ・コロンボなどは、晩年のフランチェスコが訪れた土地であり、いずれも今日フランシスコ会の聖地として知られている[17]。

隠修士の生活を送るようになったフランチェスコは、その間、「遺言」も書いているが、その「遺言」とは、会則は福音書におけるキリストと使徒の生活を示したものであり、一切の註釈も加えずにそれを実践すること、および教皇からいかなる特権も受けないことであった[18]。しかし、歴代教皇からは、この「遺言」は黙殺され、フランシスコ会はフランチェスコ自身が懸念した方向に向かっていった[18]。

晩夏のころ、フランチェスコは数人の弟子とともに旅をつづけ、キウジ近郊のラヴェルナ山にこもり、祈りと贖罪と瞑想の日々を送った[4][5]。長い断食と徹夜の祈りのあとの1224年9月14日早暁、フランチェスコは空から6枚の翼をもった天使が十字架像を抱いて高速で舞い降りてくるのを見たと感じた[5][17]。その直後、十字架にかけられたイエスの姿が翼の後方に現れ、天使の2枚の翼は頭上に立ち、その他の2枚は空を舞うごとく広げられ、のこりの2枚はフランチェスコの身体を覆っていたと感じた[17]。その瞬間、フランチェスコは不思議の感に打たれ、やがて苦悩のまじった恍惚の境地に達して、その姿が見えなくなっても巨大な感動の渦のなかにあったが、ふと我に返ると、両手両足と脇腹の5カ所という十字架上のイエスの傷と同じ場所に、同じような形状の傷を受けていた[4][5][17]。この現象は、「聖痕(スティグマ)の奇跡」と呼ばれている[17]。

こののち、1225年頃には、彼は眼病と聖痕の痛みに悩まされている[4]。フランチェスコは、エジプト旅行の際に感染したトラホームが悪化し、ほとんど視力を失いかけていた[5][19]。総長代理の職にあったエリアは、教皇の避暑地であったリエーティで治療を受けることができるよう各方面に手配し、教皇ホノリウス3世の侍医たちはフランチェスコのこめかみの血管を切開し、また、両耳に穴を開ける大手術をおこなったが、視力はいっそう悪化した[19]。また、このような手術に対してフランチェスコは何ら不平をもらさなかったという[19]。その年の冬が近づくとシエーナに移ったが、胃や足が腫れ上がり、食事も喉を通らなくなった。フランチェスコは、療養を打ち切って故郷アッシジに帰ることを望むようになった[5]。

1226年5月、さらに病気の悪化した彼は担架でアッシジに運ばれた[4]。そのとき、群衆と出会わぬよう、遠回りのでこぼこ道が選ばれたという[19]。そして、特に師の教えに忠実だったタンクレディ、ベルナルド、レオーネ、ルフィーノの4人の修道士が看護にあたった[5]。また、キアラがフランチェスコの世話をすることもあった。フランチェスコは死の床にあっても明朗さを失わず、歌を歌いたいと言ってエリアを困惑させることもあった[5]。彼は、みずからの死を予感しながらも、最後の激励と助言とを修道士のレオーネに筆記させている[4][注釈 7]。そして、死の床のなかでフランチェスコは、有名な「被造物の讃歌」Cantico delle creature を作詩した[4][5]。これは、イタリア語で表現された、現存する最古の叙情詩である[5]。

死期せまったフランチェスコは最期のときを、彼自身にとって思い出深いアッシジのポルツィウンコラの地で迎えたいと希望し、その願いはかなえられた[5]。ポルツィウンコラの小堂にはすべての修道士が集まった。フランチェスコはその一人一人に祝福を与え、そして「最愛の花嫁、聖なる清貧」に別れを告げた[5]。修道士たちは全員涙を流した。「私の仕事は終わった。キリストがあなた方のなすべきことを教えてくださるように」と声をかけ、1226年10月3日の夕刻から翌4日にかけて、44歳となったアッシジの聖者フランチェスコは息を引き取った[4][5]。彼は死の間際に詩篇の章句を唱えていたという[4][5]。修道女キアラはフランチェスコの臨終に間に合わず、サン・ダミアノ修道院の窓越しに、サン・ジョルジョ聖堂に運ばれる彼の遺骸に泣いて別れを告げた[4]。

フランチェスコの墓所は、現在、アッシジの聖フランチェスコ聖堂にあり、1230年の完成の際、遺体と遺品がサン・ジョルジョ聖堂から移されている。

なお、彼が列聖されたのは1228年7月25日、教皇グレゴリウス9世によってであった[4]。

思想

フランチェスコに関する文献資料は数多くあり、そのなかには師を偲ぶ弟子の修道士たちによって記された、『聖フランチェスコの小さい花』(I Fioretti)と題する14世紀完成の伝記があり、多くの人に親しまれている。そこに記されたフランチェスコの生き方は、まさに「托鉢修道士の鑑」である[3]。

また、フランチェスコの思想の性格をよくあらわしたものに、彼の死の床で歌われたという有名な「被造物の讃歌」がある。この讃歌は、「もの皆こぞりて御神を讃えよ、光のはらから(同胞)なる日を讃えよ」という著名な一節から「(兄弟たる)太陽の讃歌」と呼ばれることもある[3]。そこでは太陽・月・風・水・火・空気・大地を「兄弟姉妹」として主への讃美に参加させ、はては死までも「姉妹なる死」として迎えたのである。フランチェスコ自身の内部では、清貧と自由と神の摂理とが分かちがたく結びついており、この三者が調和してこそ、簡素で自然で純朴な、明るい生活を営むことができるのであった[3]。こうしたことから、彼は西洋人としては珍しいほど自然と一体化した聖人として、国や宗派を超えて世界中の人から敬慕されている。

万物兄弟の思想とエコロジーの聖者

フランチェスコが求めたものは異端を帰順させたり、いかがわしい聖職者を断罪することではなく、ただ神を讃美し、小鳥やオオカミなどをふくむ神のあらゆる被造物を自分の兄弟姉妹のように愛し、福音を伝え、単純と謙譲の道を歩むことであった[4]。フランチェスコは、ウサギ、セミ、キジ、ハト、ロバ、オオカミに話しかけて心がよく通じ合ったといわれる[4]。魚に説教を試み、オオカミを回心させた伝説が知られ、とくに小鳥に説教した話は有名である[注釈 8]。『聖フランチェスコの小さい花』にも、説教を聞く者がいないときフランチェスコは小鳥を相手に説教したという逸話が収載されており、同様の伝承は数多く伝えられている[1][3][4][注釈 9]。

フランチェスコの以上のような事績から、1978年から2005年まで教皇位にあったヨハネ・パウロ2世は、1980年、フランチェスコを「自然環境保護(エコロジー)の聖人」に指定した[10]。そのいっぽうで、アメリカ合衆国カリフォルニア州を発祥の地として1960年代から1970年代にかけて世界的な広がりをみせたヒッピーのムーブメントでは、しばしば「アッシジのフランチェスコに帰れ」が標榜された[20]。また、歴史学者のリン・ホワイト・ジュニアは、1968年に発表した『機械と神』のなかで、生態系の破壊に先立つ「地球の危機」を指摘し、その解決法を暗示するものの一つとしてフランチェスコの精神へ立ち戻ることを提起している[20]。

フランチェスコにとっては、人類すべてのみならず、天地の森羅万象ことごとく、唯一神たる天の父とマリアを母とする兄弟姉妹なのであった[3]。こうした「万物兄弟の思想」はフランチェスコとその修道会を貫くものであり、フランシスコ会の修道士が「フライアー」friar と称される由縁である[3][注釈 10]。イエズス会の司祭で大学教授として滞日経験の長いピーター・ミルワードはこのことについて、フランチェスコは「兄弟」「姉妹」の語を用いることにより、キリスト教会がイエス・キリストの家族たるべきことを主張し、万人さらには万物を同じ家族として遇することによって、当時、商業の勃興と並行して広がりつつあった、教会制度および国家制度における法的虚礼を排そうとしたものと指摘している[3]。

清貧と平和の思想

フランチェスコの修道生活に関する思想はフランシスコ会の会則によく現れている。フランシスコ会の会則は、当時のベネディクト会の会規とはきわめて質の異なるものである一方、深い部分では互いに共通する特徴を有しており、フランシスコ会士は、より徹底した従順・清貧・貞潔に生きた[3]。フランチェスコは貧しさを礼賛することにかけては徹底しており、物質的な豊かさのみならず、精神的ないし知的な豊かささえも認めなかった[5]。ここは、同じ托鉢修道会ではあったが学問や理論の重要性を認めたドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコは「心貧しいことこそ神の御心にかなう」と主張し、修道士に学問や書籍は不要と喝破している[5]。また、上に述べた「万物兄弟の思想」は、托鉢修道士同士が互いに兄弟と呼び合う関係を生み出した[3]。

フランチェスコは、清貧の理想について、これを当時の騎士道と吟遊詩人の言葉をになぞらえて、「清貧の貴婦人」という擬人法で表現した。つまり、騎士が貴婦人に慇懃に奉仕し、吟遊詩人が賛美の歌を貴婦人に捧げるように、フランチェスコも清貧のために献身することこそ理想と考えたのである[3]。

フランチェスコはまた、人間にとって本当に必要なものは愛と平和だけであり、それ以外のものはすべて不要だと主張し、いさかいや対立は所有することに端を発すると説いたように、その清貧の思想は彼の平和主義と分かちがたく結びついていた[5]。キリスト教とイスラームの宗教対立の時代、そしてまたキリスト教世界が十字軍の熱狂のただなかにあった時代に、他宗教との対話のため、対立する陣営にみずから赴いている点も注目される[21]。

フランチェスコの思想は、当時のキリスト教にみられる黙示録的終末観の影響を受けており、イエス死去後1000年を経過したあとの新しい千年紀に「神の国」を創出しようという中世千年王国運動の先がけをなしているとも指摘される[20]。

フランチェスコに強い関心を寄せた思想家として、20世紀前半のフランスの女流哲学者シモーヌ・ヴェイユが知られる。

「聖フランシスコの平和の祈り」

「聖フランシスコの平和の祈り」も有名であるが、これはフランチェスコ本人の作ではない。初出は、パリを本部とするカトリック信心会( La Ligue de la Sainte-Messe )の機関誌 "la Clochette" (「鈴」または「小鐘」)の1912年12月号とみられており、作者は同信心会の創始者 Esther Bouquerel 神父である可能性が高いとも考えられているが、この雑誌は引用されながらも、実物が現在まで見つかっていない[22][23]。「平和の祈り」がカトリック教会によって公認されたのは1916年のことであり、文献学的な考察により、カプチン会(後述)や第三会との関わりを指摘する研究もある[23]。また、「平和の祈り」は、その初期は特にフランチェスコに対して捧げたものではなかったともいわれる。さらには、祈り文には中世的要素と近代的要素が含まれるという指摘がある[24]。しかし、にもかかわらず、「平和の祈り」は聖フランチェスコの精神をよく伝える祈りであるとされ、多くの人に愛唱されている[22][24]。

- 平和の祈り

- 主よ、わたしを平和の道具とさせてください。

- わたしに もたらさせてください……

- 憎しみのあるところに愛を、

- 罪のあるところに赦しを、

- 争いのあるところに一致を、

- 誤りのあるところに真理を、

- 疑いのあるところに信仰を、

- 絶望のあるところに希望を、

- 闇のあるところに光を、

- 悲しみのあるところには喜びを。

- ああ、主よ、わたしに求めさせてください……

- 慰められるよりも慰めることを、

- 理解されるよりも理解することを、

- 愛されるよりも愛することを。

- 人は自分を捨ててこそ、それを受け、

- 自分を忘れてこそ、自分を見いだし、

- 赦してこそ、赦され、

- 死んでこそ、永遠の命に復活するからです。

- 『フランシスコの祈り』(女子パウロ会)より

関連史跡

アッシジの町は、イタリア国鉄アッシジ駅から公共バスに乗り、かなりの距離の丘陵を上った中腹の細長い台地上に立地する[25]。アッシジの旧市街(現在の市壁の内部)西側に壮麗なゴシック建築「聖フランチェスコ聖堂」があり、アッシジ最大の宗教建築である[25]。この聖堂の建設はアンコナのエリアスによってなされ、1230年には下部教会が完成してフランチェスコの遺骸が移され、1239年には上部教会も完成しているが、これは異例の早さといってよい[4]。この聖堂の建設事業は、清貧を説いた開祖フランチェスコが生きていたら、決して承認しなかったであろう大事業ではあったが、この計画には、人びとに巡礼を奨励し、ますますカトリック正統の信仰を強めることを期待したローマ教皇庁の思惑がみてとれる[5]。下部聖堂には、彼の遺体が納められた石造りの棺が安置されており、上部聖堂には13世紀から14世紀にかけての巨匠ジョット・ディ・ボンドーネの代表作である「聖フランチェスコの生涯」と題する著名な壁画がある。これはフランチェスコの事績を28枚のフレスコ画であらわしたものである。

現在の市壁は、フランチェスコ存命期に市民によってつくられた城壁の外側をめぐっており、聖フランチェスコ大聖堂はフランチェスコ時代の城壁からは外側にあたる[25]。旧城壁の内側には、ロッカ城、サン・ルフィーノ大聖堂、ミネルヴァ神殿のほか、フランチェスコの生家、キアラの生家がある[25]。また、旧城壁と新城壁にはさまれた区域には、聖フランチェスコ大聖堂のほか、東にサン・ジョルジョ教会、サンタ・キアラ聖堂、南にサン・ピエトロ聖堂がある[25]。

現在の城壁を出た下方には、南方にフランチェスコの回心のはじめを飾るサン・ダミアノ聖堂があり、そのさらに南方にリヴォトルト聖堂がある[25]。サン・ダミアノ聖堂はのちに拡充され、現在はクララ会の所有となっている。リヴォルト聖堂は、回心後のフランチェスコが最初期に弟子たちと共住生活を行った地であり、内部に豚小屋をかかえる。南西方向には、宣教の最初の拠点となったポルツィウンコラ礼拝堂を内部に抱えるサンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂、南東方向にはサン・タンジェロ修道院がある[25]。このように、アッシジにはフランチェスコとその修道会に関する遺跡・遺構がきわめて多い。

以上、アッシジの聖フランチェスコ聖堂および関連修道施設は2000年、UNESCOの世界文化遺産に登録されている。

フランチェスコが創立した会

男子修道者の会である第一会(フランシスコ会)は1209年頃アッシジで成立し、1210年に教皇インノケンティウス3世によって「第一会則」の認可を得て、その創設が口約され、1221年のフランチェスコの「第二会則」の制定ののち、その修正を得て1223年に、教皇ホノリウス3世によって正式に認可された[1][4][26] [注釈 11]。フランシスコ会は、同時代に設立されたドミニコ会とともに清貧と禁欲の生活を理想とし、それはベネディクト会の戒律(服従、清貧、童貞)と大きな点で相違はなかったが、しかし、これを文字通りに、また、徹底的に実行した点で従来のベネディクト派とは異なる生活が営まれた[27]。フランシスコ会とドミニコ会はともに、居住する家屋も食物ももたず、すべてを他者の喜捨にたよったため、「托鉢修道会」ないし「乞食僧団」とよばれ、どの教会管区にも属さず、ただローマ教皇にのみ属したのである[27][注釈 12]。なお、大都市に修道院がつくられることの多かったドミニコ会に対し、フランシスコ会は小都市に設立されることが多かった[2]。

観想的な女子修道者の会である第二会(クララ会)は1212年にアッシジで創設された。この修道会の中心となった女性が、上述のキアラ(クララ)であり、活動の中心となったのがサン・ダミアノ修道院であった[1][4]。この修道会は1253年、キアラが没する2日前に教皇インノケンティウス4世の許可を受けた[26]。

一般信徒(在俗者)の会である第三会(在世フランシスコ会)が創設されたのは1221年頃で、これは修道会ではないが、托鉢修道士や修道女と同じ理念にしたがい、同じ誓願を立てたいと望む信徒のためにつくられた団体である[26]。この会は、1447年、教皇ニコラウス5世の許可を受けている[26]。

なお、単に「フランシスコ会」といった場合は広義には第一会を指し、フランチェスコの死後、第一会は「小さき兄弟会」「コンベンツァル聖フランシスコ修道会(コンベンツアル会)」「カプチン・フランシスコ修道会(カプチン会)」の3つの会派に分かれたが、狭義の「フランシスコ会」は以上のうち「小さき兄弟会」を指している。

その他にも、後世、フランチェスコの精神に感化されて創立された修道会群は律修第三会と呼称されている。

年譜

- 1182年(0歳)-ピエトロ・ベルナルドーネとピカの子としてアッシジに生まれる。

- 1190年(8歳)-サン・ジョルジョ聖堂の付属学校に通う(-1195年)。

- 1198年(16歳)-アッシジに内乱が起こる。

- 1200年(18歳)-このころまで、遊楽を求めて青春時代をすごす。

- 1202年(20歳)-アッシジとペルージャの戦いに参加し、捕虜となる。

- 1203年(21歳)-11月釈放されて以前と同じ陽気な生活にもどる。

- 1204年(22歳)-教皇軍に参加するためプッリャへ向かう。

- 1205年(23歳)-スポレートで病気にかかり、回心のきっかけとなる幻をみる。ローマに巡礼し、乞食の群れに加わる。

- 1206年(24歳)-サン・ダミアノの小聖堂で教会の再建を求める十字架像の声を聴く。10月、父と法廷で争い、相続権を放棄。

- 1207年(25歳)-祈りと孤独の生活に献身し、ハンセン氏病患者を助け、苦行をおこない、この地域の聖堂を修復する(-1209年)。

- 1209年(27歳)-サンタ・マリア・デリ・アンジェリの礼拝堂でのミサで福音書の一節を聴き、自分の進むべき道を決定する。これらの言葉がフランシスコ会の最初の会則となる。

- 1210年(28歳)-ローマで教皇インノケンティウス3世に引見され、会則承認の口約を得る。

- 1211年(29歳)-ローマから帰り、修道士たちは当初リヴォドルトに、ついでポルツィウンコラに住み、「小さき兄弟」を名乗る。

- 1212年(30歳)-3月キアラが修道会に入り、第二修道会生まれる。フランチェスコ、東方や西方への伝道を決断、東方パレスティナにむけ出帆するが逆風のためアンコナに戻される。

- 1213年(31歳)-西方伝道。フランス、スペインを通ってモロッコに向かうが、病気のため途中でイタリアに引き戻す(-1214年)。

- 1215年(33歳)-四旬節に最初の修道会総会開かれる。第4回ラテラノ公会議に際し、ローマでドミニコに出会う。

- 1216年(34歳)-ペルージャでウゴリーノ枢機卿(のちのグレゴリウス9世)と初めて出会う。

- 1217年(35歳)-聖霊降誕祭にポルツィウンコラで修道会が開かれる。修道士らが各地に伝道の旅に出かける。

- 1218年(36歳)-ウゴリーノ枢機卿、修道会の保護者となる。

- 1219年(37歳)-東方に向けて再度出帆。エジプトのダミエッタでスルタンに説教。修道会内部に「穏健派」と「心霊派」の対立起こり、イタリアへ帰還(-1220)

- 1220年(38歳)-5人の修道士、モロッコで殉教。

- 1221年(39歳)-修道士チェザリオとともに会則(いわゆる「教皇未認可会則」)を起草。「筵の総会」開かれる。

- 1222年(40歳)-年末、リエティに近いフォンテ・コロンボに隠棲。

- 1223年(41歳)-フォンテ・コロンボで起草した会則がホノリウス3世の勅書によって認可される。この年のクリスマスをグレッチオで祝い、最初の秣桶を設ける。

- 1224年(42歳)-ラヴェルナ山にこもる。9月14日早暁、手足と胸に聖痕を受ける。

- 1225年(43歳)-眼病と聖痕の痛みに悩まされる。リエティで教皇庁付医師の治療を受けるが快方に向かわなかった。

- 1226年(44歳)-シエーナで冬を越すが病状悪化によりアッシジに移され、「被創造物の讃歌(兄弟たる太陽の歌)」をつくる。10月3日から4日にかけて、ポルツィウンコラで修道士に見守られつつ死去。遺体・遺品はサン・ジョルジョ聖堂に移される。

- 1228年-チェラーノのトマスによる『第一伝記』の成立。7月25日、教皇グレゴリウス9世によって聖人に列せられる。

- 1230年-エリアスによって壮麗な聖フランチェスコ大聖堂が新築され、遺骸が移される。

- 1247年-チェラーノのトマスによる『第二伝記』の成立。

- 1818年-聖フランチェスコ大聖堂地下の発掘調査、フランチェスコの遺骸が発見される。

- 1939年-フランチェスコ、シエナのカテリナとともにイタリアの守護聖人となる。

- 1978年-フランチェスコの遺骸の科学的検証がなされる。

- 1979年-フランチェスコ、環境保護運動の守護聖人となる。

フランチェスコを題材にした作品

映画

- 『神の道化師、フランチェスコ』 - 1950年公開のロベルト・ロッセリーニ監督によるイタリア映画。

- 『剣と十字架』Francis of Assisi - 1962年公開。『カサブランカ』のマイケル・カーティス監督のアメリカ映画。フランチェスコの生涯が丁寧に描かれている。ハリウッド映画であるが、アッシジをはじめとするイタリア各地とローマのチネチッタ撮影所とで撮影された。フランチェスコの親友パオロ・デ・ヴァンドリア伯爵役は『素晴らしきヒコーキ野郎』のスチュアート・ホイットマン。

- 『ブラザー・サン シスター・ムーン』 - 1972年のイタリア映画、フランコ・ゼフィレッリ監督。彼とその弟子たちの初期の様子を描いた青春群像的な映画。

- 『フランチェスコ』 - 1989年公開のイタリア・西ドイツ共同製作映画。リリアーナ・カヴァーニ監督の伝記的映画作品。ミッキー・ロークがフランチェスコを演じている。

音楽

- 「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」 - フランツ・リストによるピアノ曲。

- 「アッシジの聖フランチェスコ」 - フランスの20世紀の作曲家オリヴィエ・メシアンによるオペラ。

- 「アッシジの聖フランシスコによる『平和の祈り』」 - 日本の作曲家高田三郎による聖歌。「聖フランシスコの平和の祈り」の日本語訳に曲を付けたものであるが、作曲上の都合から一部意訳・翻案されている部分がある。

文学

- クリスティアン・ボバン 著、中条省平 訳『いと低きもの-小説・聖フランチェスコの生涯』平凡社、1995年7月。ISBN 4582304117。

その他

- 「聖女」として有名なマザー・テレサは彼の人生を聞き、修道女を目指したといわれる。

- アメリカ合衆国の都市サンフランシスコ、ブラジルのサンフランシスコ川の地名は、彼の名前にちなんでいる。

- 日本国内では、兵庫県西宮市の学校法人仁川学院、長崎県長崎市の聖母の騎士高等学校がフランチェスコの理念を教育目標としている。

ギャラリー

-

つぎはぎだらけのフランチェスコの衣服(アッシジの聖フランチェスコ大聖堂)

-

「兄弟」(修道士)レオーネにあてたフランチェスコ真筆の書簡(聖フランチェスコ大聖堂所蔵)

-

教皇インノケンティウス3世に謁見するフランチェスコの一行(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

-

スルタンの前に立つフランチェスコ(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

-

教皇ホノリウス3世に説く聖フランチェスコ[注釈 13](ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

-

「アッシジの聖フランチェスコ」(画:ピーテル・パウル・ルーベンス、1619年頃)

-

「フランチェスコと天使」(画:パスクアーレ・オッティーノ、1620年代)

-

「聖フランチェスコ像」(フランシスコ・デ・スルバランによる彫刻、1645年)

-

「祈りを捧げる聖フランチェスコ」(画:バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、1645年-1650年)

-

サン・ダミアノのキリストの板絵

-

ポルツィウンコラ

脚注

注釈

- ^ 「フランチェスコ」の名はラテン語で「フランク人男性」を意味する Franciscus が由来であって、フランス王国とは直接は関係ない。ただし、フランスという国名自体も「フランク族(の国)」が由来なので必ずしもまったくの無関係というわけではない。

- ^ 父のピエトロは、仕入れのためにしばしばフランスに訪れ、粗製の布地をシャンパーニュやモンペリエ、トロワなどの定期市で買い入れ、それをアッシジの加工業者に卸していた。妻のピカ Pica ともフランスを旅して知り合った。藤沢(1991)pp.60-61

- ^ スポレート公コンラートは神聖ローマ皇帝ハインリヒ6世に忠勤を励んで取り立てられた人物であったが、ハインリヒ6世は1197年に死去した。このことも、市民蜂起の契機となっている。『世界を創った人びと7』(1978)p.6

- ^ かつてフランチェスコは父との裁判で、彼が反物を売った代金を返しても、なおも自身の養育費の支払いを求める父に対し、自分の衣類を脱いで父に渡して裸となった。アッシジのグイードは、そのとき自分の着ていた外套をフランチェスコにかけてくれた司教であった。藤沢(1991)p.64

- ^ このうち、イスラーム支配下のイベリア半島に赴いた5人の修道士は、セビリヤで捕縛されてモロッコに護送された。当初は寛大な処遇を受けていたが、逃亡して布教活動をおこなったので、首枷をはめられて道をひきずられた。モロッコのスルタンは助命するかわりに布教停止を命じたが、修道士たちは命令に服さなかったので、その場で斬首された。『世界を創った人びと7』(1978)p.46

- ^ クリスマスに秣桶を作る習慣はここから世界中に広まった。今野(1989)p.340

- ^ しかし、この「遺言書」もローマ教皇庁により法的権威をもたないものと宣告されている。今野(1989)p.341

- ^ 6世紀にケルト人のコルンバがネス湖の怪物の祖先に説教したことをふまえ、フランチェスコは、ウンバルスのグッビアの住人を恐怖に陥れていたオオカミに厳しく説教し、回心させたといわれる。ミルワード(1993)p.88

- ^ 魚に説教したのは、フランチェスコの後を受けて説教者となったパドヴァのアントニオであるともいわれている。ミルワード(1993)p.88

- ^ 托鉢修道士(フライアー)の語源は「兄(弟)」を意味するラテン語の「フラーテル」frater である。ミルワード(1993)p.88

- ^ 「第二会則」を受け入れた人びと(穏健派)と拒んだ人びと(厳格派)は長く争い、厳格派は代々の教皇に活動を禁止された。また、厳格派のなかのいくつかの主張は異端としてしりぞけられた。マックスウェル・スチュアート(1999)p.140

- ^ フランシスコ会の修道士から生まれた中世の神学者・スコラ哲学者に、ボナヴェントゥラ(1221年?-1274年)、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(1266年?-1308年)、オッカムのウィリアム(1285年-1347年)らがいる。ミルワード(1993)p.94

- ^ アッシジに近い聖母マリアの礼拝堂を修復したフランチェスコが、毎年、礼拝堂の献堂記念日に礼拝に訪れた人びとに完全な免償を与えるよう教皇に頼む場面を描いたものである。マックスウェル・スチュアート(1999)p.140

参照

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 石井(2004)

- ^ a b 佐藤&池上(1997)pp.289-290

- ^ a b c d e f g h i j k l ミルワード(1993)pp.85-90

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax 今野(1989)pp.338-341

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at 藤沢(1991)pp.53-78

- ^ a b c d 『世界を創った人びと7』(1978)pp.4-9

- ^ 『世界を創った人びと7』(1978)pp.76-77

- ^ a b c 『世界を創った人びと7』(1978)pp.10-15

- ^ a b c d e f g h 『世界を創った人びと7』(1978)pp.16-23

- ^ a b c d e ロバーツ(2003)pp.154-156

- ^ a b c d e f g h i 『世界を創った人びと7』(1978)pp.24-29

- ^ a b 『世界を創った人びと7』(1978)pp.30-35

- ^ a b 『世界を創った人びと7』(1978)pp.36-45

- ^ a b c d 『世界を創った人びと7』(1978)pp.46-55

- ^ 『アッシジの聖フランシスコ』p.106

- ^ 中村(2006)pp.62-63

- ^ a b c d e f 『世界を創った人びと7』(1978)pp.56-63

- ^ a b c 小田内(2010)pp.204-207

- ^ a b c d 『世界を創った人びと7』(1978)pp.64-71

- ^ a b c 「第168夜;リン・ホワイト『機械と神』」 - 松岡正剛の千夜千冊 引用エラー: 無効な

<ref>タグ; name "1000ya"が異なる内容で複数回定義されています - ^ 川下(2004)

- ^ a b 『南山神学』31号「髙田三郎と典礼聖歌(2)」 (PDF) (西脇純)

- ^ a b 「平和の祈り」-その由来と翻訳- 1.外証-歴史的経過の検討(カトリック北浦和教会・堀田雄康神父)

- ^ a b 「平和の祈り」-その由来と翻訳- 2.内証-「平和の祈り」の内容(カトリック北浦和教会・堀田雄康神父)

- ^ a b c d e f g 『世界を創った人びと7』(1978)p.75

- ^ a b c d マックスウェル・スチュアート(1999)p.140

- ^ a b 堀米(1974)pp.226-227

出典

- 堀米庸三『世界の歴史3 中世ヨーロッパ』中央公論社〈中公文庫〉、1974年12月。

- 今野國雄編訳 編『世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者』平凡社、1978年1月。ISBN 4-582-47007-6。

- 今野國雄 著「フランチェスコとキアラ」、野上毅(編) 編『朝日百科世界の歴史53 13世紀の人物 マルコ・ポーロ、聖フランチェスコほか』朝日新聞社、1989年11月。

- 藤沢道郎「聖者フランチェスコの物語」『物語イタリアの歴史』中央公論新社〈中公新書〉、1991年10月。ISBN 4-12-101045-0。

- ピーター・ミルワード 著、中山理(訳) 訳『素朴と無垢の精神史』講談社〈講談社現代新書〉、1993年12月。ISBN 4-06-149179-2。

- 佐藤彰一・池上俊一『世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成』中央公論社、1997年5月。ISBN 4-12-403410-5。

- P.G.マックスウェル・スチュアート 著、月森左知・菅沼裕乃(訳) 訳、高橋正男(監修) 編『ローマ教皇歴代誌』創元社、1999年12月。ISBN 4-422-21513-2。

- J.M.ロバーツ(en) 著、月森左知・高橋宏訳 訳、池上俊一(日本語版監修) 編『世界の歴史5 東アジアと中世ヨーロッパ』創元社〈図説世界の歴史〉、2003年5月。ISBN 4-422-20245-6。

- 石井健吾 著「フランチェスコ(アッシジの)」、小学館(編) 編『日本大百科全書』小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。

- 川下勝『アッシジのフランチェスコ』清水書院〈Century books-人と思想〉、2004年12月。ISBN 4389411845。

- 中村敏『世界宣教の歴史』いのちのことば社、2006年3月。ISBN 4264024226。

- 小田内隆『異端者たちの中世ヨーロッパ』日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2010年9月。ISBN 978-4-14-091165-5。

参考文献

- オ・エングバール『アッシジの聖フランシスコ』創文社

- ポール・サバティエー『アッシシの聖フランチェスコ伝』江村寛一・斎藤勇共訳、日本基督教興文協会、1915年。

- パウル・サバティエ『アッシジの聖フランチェスコ』 中山昌樹訳、洛陽堂、1915年。

- 『聖フランチエスコ』黒田正利訳、中外出版、1924年。

- カスバート『アッシジの聖フランシスコの生涯』深山衛夫訳、日本カトリック刊行会、1926年。

- ヨハンネス・ヨェルゲンゼン『アシイシの聖フランチェスコ巡礼の書』山村静一訳、岩波書店、1930年。

- 『聖フランチェスコ完全の鏡』吉本一良訳、新生堂、1936年。

- ヨハンネス・ヨェルゲンゼン『清貧の使徒聖フランチェスコ』片桐善雄訳、サレジオ会、1941年。

- チェラーノのトマス『アッシジの聖フランシスコ伝 第一伝記』八巻頴男訳、聖パウロ会、1941年。

- チェラーノのトマス 著、石井健吾 訳『聖フランシスコの第一伝記』あかし書房、1989年1月。ISBN 487013845X。

- 『アシジの聖フランチェスコ イ・フィオレッテイ(小さき花)』大沢章訳、エンデルレ書店〈キリスト教古典文庫〉、1948年。

- 僧レオ 著、黒田正利 訳『フランチエスコ聖者の完全の鑑』日本評論社〈世界古典文庫〉、1948年。ASIN B000JBLHZ2。

- ヨハンネス・ヨェルゲンゼン 著、佐藤要一 訳『アッシジの聖フランチェスコ』ドン・ボスコ社、1950年。ASIN B000JBIISG。

- 永井明 訳『アッシジの聖フランシスコ』中央出版社〈グロリア文庫(のちアルバ文庫)〉、1963年10月。ISBN 4805600020。

- G・K・チェスタトン『アシジの聖フランチェスコ』石本正昭訳、中央出版社〈ユニヴァーサル文庫〉、1970年。

- アベル・ボナール 著、大塚幸男 訳『聖性の詩人フランチェスコ』白水社、1976年。ASIN B000J9B29U。

- 今野國雄編訳 編『世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者』平凡社、1978年1月。ISBN 4-582-47007-6。

- ジュリアン・グリーン 著、原田武 訳『アシジの聖フランチェスコ』人文書院、1984年10月。ISBN 4409140248。

- 田辺保 訳『聖フランチェスコの小さな花』教文館〈キリスト教古典叢書〉、1987年2月。ISBN 4764218038。

- 山川紘矢・山川亜希子(文)、北原教隆(写真)『アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光』リア・ジャパン、1988年4月。ISBN 4885038049。

- (全面改訂版)山川紘矢・山川亜希子・北原教隆『アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光』日本教文社、1999年9月。ISBN 4531063368。

- 助安由吉『アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて』エイト社、1991年1月。ISBN 4885038049。

- (改訂版)助安由吉『アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて』エイト社、2002年10月。ISBN 487164281X。

- チェラーノのトマス 著、小平正寿(フランソア・ゲング英訳) 訳『聖フランシスコの第二伝記』あかし書房、1992年1月。ISBN 4870138689。

- 遠藤周作・加賀乙彦(文)、池利文(写真) 著、門脇佳吉(編) 編『愛されるより愛することを アッシジの聖フランシスコ』学習研究社、1992年11月。ISBN 4055000278。

- 石上イアゴルニッツァー美智子『良寛と聖フランチェスコ―菩薩道と十字架の道 仏教とキリスト教の関係について』考古堂書店、1998年6月。ISBN 4874995527。

- 小川国夫(文)、菅井日人(写真)『古都アッシジと聖フランシスコ』講談社、2000年10月。ISBN 4062102285。

- 川下勝『アッシジのフランチェスコ』清水書院〈Century books-人と思想〉、2004年12月。ISBN 4389411845。

- キアーラ・フルゴーニ 著、三森のぞみ 訳『アッシジのフランチェスコ ひとりの人間の生涯』白水社、2004年12月。ISBN 4409140248。

- 河合隼雄・ヨゼフ・ピタウ『聖地アッシジの対話 聖フランチェスコと明恵上人』藤原書店、2005年2月。ISBN 4894344343。

- 鈴木二郎『アッシジのフランチェスコ考』聖母の騎士社〈聖母文庫〉、2007年6月。ISBN 4882162792。

- ベラルド・ロッシ 著、小平正寿 訳、マリオ・T.カンドゥッチ(監修) 編『聖フランシスコとその時代』サンパウロ、2010年1月。ISBN 4805648279。

- ジャック・ルゴフ 著、池上俊一・梶原洋一 訳『アッシジの聖フランチェスコ』岩波書店、2010年7月。ISBN 4000220608。

- 信濃千曲『「エコロジスト守護聖人」アッシジの聖フランチェスコ』文芸社、2011年5月。ISBN 4286103293。

関連項目

外部リンク

- "Saint Francis of Assisi." Encyclopædia Britannica Online.

- "St. Francis of Assisium, Confessor", Butler's Lives of the Saints

- The Life & Miracles of St. Francis of Assisi, the Monk who received the Stigmata of Jesus Christ

- The Franciscan Archive

- The Writings of St. Francis of Assisi

](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-17-_-_St_Francis_Preaching_before_Honorius_III.jpg/114px-Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-17-_-_St_Francis_Preaching_before_Honorius_III.jpg)