「オットー・フォン・ビスマルク」の版間の差分

編集の要約なし |

Omaemona1982 (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

||

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

|人名 = オットー・フォン・ビスマルク |

|人名 = オットー・フォン・ビスマルク |

||

|各国語表記 = {{Lang||Otto von Bismarck}} |

|各国語表記 = {{Lang||Otto von Bismarck}} |

||

|画像 = Bundesarchiv Bild 146- |

|画像 = Bundesarchiv Bild 146-2005-0057, Otto von Bismarck.jpg |

||

|画像説明 = |

|画像説明 = |

||

|生年月日 = [[1815年]][[4月1日]] |

|生年月日 = [[1815年]][[4月1日]] |

||

|出生地 = {{PRU}} シェーンハウゼン |

|出生地 = {{PRU}}<br>[[ブランデンブルク県]]([[:de:Provinz Brandenburg|de]])<br>[[シェーンハウゼン]]([[:de:Schönhausen (Elbe)|de]]) |

||

|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1815|4|1|1898|7|30}} |

|没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1815|4|1|1898|7|30}} |

||

|死没地 = {{ |

|死没地 = {{PRU}}<br>[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン県]]([[:de:Provinz Schleswig-Holstein|de]])<br>[[フリードリヒスルー]]([[:de:Friedrichsruh|de]]) |

||

|出身校 = [[フンボルト大学]] |

|出身校 = [[ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン|ゲッティンゲン大学]]<br>[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]] |

||

|前職 = |

|前職 = |

||

|現職 = |

|現職 = |

||

|所属政党 = |

|所属政党 = |

||

|称号・勲章 = [[ |

|称号・勲章 = [[侯爵]](Fürst) |

||

|世襲の有無 = |

|世襲の有無 = |

||

|親族(政治家) = |

|親族(政治家) = [[ヘルベルト・フォン・ビスマルク]](長男・外相) |

||

|配偶者 = ヨハンナ・フォン・プットカマー |

|配偶者 = ヨハンナ・フォン・ビスマルク(旧姓フォン・プットカマー) |

||

|サイン = Otto vonBismarck Signature.svg |

|サイン = Otto vonBismarck Signature.svg |

||

|ウェブサイト = |

|ウェブサイト = |

||

|サイトタイトル = |

|サイトタイトル = |

||

|職名 = {{PRU}}宰相 |

|||

|職名 = [[ファイル:Flag of Prussia 1892-1918.svg|22px]]第20代首相 |

|||

|就任日 = [[1862年]] |

|就任日 = [[1862年]][[9月23日]]<ref name="秦(2001)334">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.334</ref> |

||

|退任日 = [[1890年]][[3月18日]]<ref name="秦(2001)334"/><br />(1872年12月21日から1873年11月9日にかけて離任<ref name="秦(2001)334"/>) |

|||

|退任日 = [[1873年]] |

|||

|元首職 = 国王 |

|元首職 = 国王 |

||

|元首 = [[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]] |

|元首 = [[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]<br />[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]<br />[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]] |

||

<!-- ↓省略可↓ --> |

<!-- ↓省略可↓ --> |

||

|職名2 = {{PRU}}外相 |

|||

|職名2 = [[ファイル:Flag of Prussia 1892-1918.svg|22px]]第22代首相 |

|||

|就任日2 = 1862年[[10月8日]]<ref name="秦(2001)335">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.335</ref> |

|||

|就任日2 = 1873年 |

|||

|退任日2 = |

|退任日2 = 1890年[[3月20日]]<ref name="秦(2001)335"/> |

||

|元首職2 = 国王 |

|元首職2 = 国王 |

||

|元首2 = ヴィルヘルム1世<br /> |

|元首2 = ヴィルヘルム1世<br />フリードリヒ3世<br />ヴィルヘルム2世 |

||

|国旗3 = |

|国旗3 = |

||

|職名3 = |

|職名3 = {{DEU1867}}[[ドイツ国首相|宰相]] |

||

|就任日3 = [[ |

|就任日3 = [[1867年]][[7月14日]]<ref name="アイク(1997,5)280">[[#アイク(1997,5)|アイク(1997) 5巻]] p.280</ref> |

||

|退任日3 = |

|退任日3 = 1871年3月 |

||

|元首職3 = |

|元首職3 = 連邦主席 |

||

|元首3 = ヴィルヘルム1 |

|元首3 = ヴィルヘルム1世 |

||

|国旗4 = |

|国旗4 = |

||

|職名4 = |

|職名4 = {{DEU1871}}[[ドイツ国首相|宰相]] |

||

|就任日4 = [[1871年]][[3月21日]]<ref name="秦(2001)336">[[#秦(2001)|秦(2001)]] p.336</ref> |

|||

|内閣4 = |

|||

|退任日4 = 1890年3月20日<ref name="秦(2001)336"/> |

|||

|選挙区4 = |

|||

| |

|元首職4 = 皇帝 |

||

|元首4 = ヴィルヘルム1世<br />フリードリヒ3世<br />ヴィルヘルム2世 |

|||

|就任日4 = |

|||

|退任日4 = |

|||

|元首職4 = |

|||

|元首4 = |

|||

|国旗5 = |

|||

|職名5 = |

|||

|内閣5 = |

|||

|選挙区5 = |

|||

|当選回数5 = |

|||

|就任日5 = |

|||

|退任日5 = |

|||

|元首職5 = |

|||

|元首5 = |

|||

|国旗6 = |

|||

|その他職歴1 = |

|||

|就任日6 = |

|||

|退任日6 = |

|||

|国旗7 = |

|||

|その他職歴2 = |

|||

|就任日7 = |

|||

|退任日7 = |

|||

|国旗8 = |

|||

|その他職歴3 = |

|||

|就任日8 = |

|||

|退任日8 = |

|||

|国旗9 = |

|||

|その他職歴4 = |

|||

|就任日9 = |

|||

|退任日9 = |

|||

|国旗10 = |

|||

|その他職歴5 = |

|||

|就任日10 = |

|||

|退任日10 = |

|||

|国旗11 = |

|||

|その他職歴6 = |

|||

|就任日11 = |

|||

|退任日11 = |

|||

|国旗12 = |

|||

|その他職歴7 = |

|||

|就任日12 = |

|||

|退任日12 = |

|||

|国旗13 = |

|||

|その他職歴8 = |

|||

|就任日13 = |

|||

|退任日13 = |

|||

|国旗14 = |

|||

|その他職歴9 = |

|||

|就任日14 = |

|||

|退任日14 = |

|||

|国旗15 = |

|||

|その他職歴10 = |

|||

|就任日15 = |

|||

|退任日15 = |

|||

<!-- ↑省略可↑ --> |

<!-- ↑省略可↑ --> |

||

}} |

}} |

||

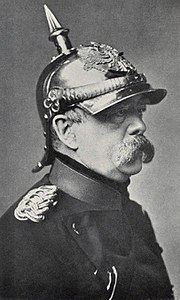

'''オットー・エドゥアルト・レオポルト・フュルスト([[侯爵]])・フォン・ビスマルク=シェーンハウゼン'''({{lang-de-short|Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen}}, [[1815年]][[4月1日]] - [[1898年]][[7月30日]])は、[[プロイセン]]及び[[ドイツ]]の政治家。[[プロイセン王国]]宰相(在任[[1862年]] - [[1890年]])、[[ドイツ帝国]]初代[[帝国宰相]]([[1871年]] - [[1890年]])。[[ドイツ統一]]の立役者として知られ、「鉄血宰相」と呼ばれる。 |

|||

== 概要 == |

|||

'''オットー・エードゥアルト・レーオポルト・フォン・ビスマルク=シェーンハウゼン'''({{lang-de-short|Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen}}, [[1815年]][[4月1日]] - [[1898年]][[7月30日]])は、[[プロイセン王国]]の首相(在任[[1862年]] - [[1890年]])、[[ドイツ帝国]]初代[[帝国宰相]]([[1871年]] - [[1890年]])。 |

|||

[[プロイセン王国]]東部の土地貴族である[[ユンカー]]階級の出身。1847年から代議士としてプロイセン政界入りした。代議士時代には[[正統主義]]に固執するプロイセン保守主義者として活動し、[[1848年革命]]で高まりを見せていた[[自由主義]]や[[ナショナリズム]]運動、[[人民主権]]の憲法によるドイツ統一の動きを批判した。 |

|||

1851年から外交官に転じ、[[ドイツ連邦]]最大の大国[[オーストリア帝国]]との利害対立の最前線に立つ中でオーストリアを排除した[[小ドイツ主義]](プロイセン中心のドイツ)統一の必要性を痛感するようになり、オーストリアとの連携を重視する[[神聖同盟]]などの正統主義の立場から離れるようになる。保守主義者・君主主義者の矜持は保ちつつ、小ドイツ統一を目指す自由主義ナショナリズム勢力とも手を組む道を模索するようになった。 |

|||

プロイセン王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]の右腕として[[ドイツ統一]]を目指して[[鉄血政策]]を推進し、[[普墺戦争]]や[[普仏戦争]]を主導してこれに勝利。1871年にヴィルヘルム1世をドイツ皇帝として戴冠させ、ドイツ統一の立役者となる。君主主義の保守的な政治家、優れた外交官でもあり、統一後も引き続きドイツを牽引した。 |

|||

自由主義議員の憲法闘争で議会が紛糾する中の1862年にプロイセン王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]からプロイセン宰相に任じられた。議会で[[鉄血演説]]を行ってドイツ統一戦争の意思を示し、スウェーデン戦争と[[普墺戦争]]の勝利によってドイツ統一を押し進めたことにより自由主義ナショナリストの支持を獲得していった。普墺戦争勝利後の1867年にオーストリアをドイツから排除した[[北ドイツ連邦]]を樹立したが、この時点では[[フランス第二帝政|フランス帝国]]の圧力もあり反プロイセン的な南ドイツ諸邦国は加盟しなかった。しかしフランスと対立を深めることで南ドイツ諸邦国のドイツ・ナショナリズムを高めて支持を取り付け、1871年の[[普仏戦争]]の勝利によって南ドイツ諸邦国も取り込んだ[[ドイツ帝国]]を樹立、ヴィルヘルム1世をドイツ皇帝として戴冠させ、ドイツ統一を達成した。 |

|||

== 略歴 == |

|||

=== 生い立ち === |

|||

[[画像:Bismarck1836.jpg|left|thumb|ビスマルク (21歳)]] |

|||

1815年、[[マクデブルク]]北東の[[シェーンハウゼン]]の大地主の貴族([[ユンカー]])の子として生まれる。[[1832年]]に[[ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン|ゲッティンゲン大学]]に入学、翌年[[フンボルト大学ベルリン|ベルリン大学]]に移り法律を学ぶ。[[1836年]]から国家の法律行政に関わる。[[1838年]]に退職して軍隊に志願する。[[1845年]]にはシェーンハウゼンに戻りビスマルク家の家督を継ぐ。[[1847年]]にヨハンナ・フォン・プットカマーと結婚。[[1849年]]にプロイセン国会の下院議員に当選する。 |

|||

ドイツ帝国建国後は[[文化闘争]]や[[社会主義者鎮圧法]]などにより反体制分子を厳しく取り締まる一方、諸制度の近代化改革や世界で初めて強制加入の[[社会保険]]制度を創出するなど[[社会政策]]を行った。また巧みな外交によって帝国主義の時代の19世紀後半のヨーロッパに「[[ビスマルク体制]]」と呼ばれる国際関係を構築した。しかし[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]がドイツ皇帝・プロイセン王に即位すると社会主義者鎮圧法や労働者保護立法をめぐって新皇帝と意見がかみ合わず、1890年3月に宰相を辞することとなった。{{-}} |

|||

[[1851年]]、[[フランクフルト・アム・マイン|フランクフルト]]の[[ドイツ連邦議会]] ([[:de:Bundestag|Bundestag]]) へプロイセン代表として派遣され、ロシア公使・フランス大使を歴任する。こうした経験から、ユンカーの偏狭な精神を脱却して国際的な視野を身につけるに至る。 |

|||

== 生涯 == |

|||

=== 生誕とその時代背景 === |

|||

[[file:BismarcksGeburtshaus.JPG|250px|thumb|right|ビスマルクが生まれたシェーンハウゼンの屋敷]] |

|||

ビスマルクは[[1815年]][[4月1日]]、[[プロイセン王国]][[ブランデンブルク県]]([[:de:Provinz Brandenburg|de]])に属するビスマルク家所有の土地シェーンハウゼンにおいて生まれた<ref name="エンゲルベルク(1996)13">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.13</ref><ref name="ガル(1988)16">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.16</ref><ref name="久保(1914)2">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.2</ref><ref name="斎藤(1914)1">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.1</ref><ref name="蜷川(1917)1">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.1</ref>。 |

|||

父はフェルディナント・フォン・ビスマルク<ref name="アイク(1993,1)18">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.18</ref>。母はヴィルヘルミーネ・フォン・ビスマルク(旧姓メンケン)<ref name="アイク(1993,1)19">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.19</ref>。 |

|||

===鉄血政策とドイツ統一=== |

|||

[[1862年]]、新国王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]によってプロイセン王国の首相 (Preussischer Ministerpräsident) 兼外相に任命される。この時、ヴィルヘルム1世と議会は兵役期間を2年にするか3年にするかで対立し、ドイツ統一を目標とするヴィルヘルム1世は議会を説得するためにビスマルクを起用したのである。期待に応え、ビスマルクは軍事費の追加予算を議会に認めさせた。この時にビスマルクは、 |

|||

:現在の大問題(=ドイツ統一)は、演説や[[多数決]]ではなく、鉄(=大砲)と血(=兵隊)によってこそ解決される |

|||

:{{lang|de|Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut}} |

|||

という演説を行い([[鉄血演説]])、以後「'''鉄血宰相'''」の異名をとるようになった。 |

|||

[[ビスマルク家]]([[:de:Bismarck (Adelsgeschlecht)|de]])は[[14世紀]]に貴族に列した由緒ある[[ユンカー]]の家系であり、16世紀にシェーンハウゼンに領地を移された<ref name="ガル(1988)16"/>。父はビスマルク家の末子の生まれだが、長兄が[[ユングリンゲン]]に領主屋敷を構え、他の兄二人は農場を相続せずに職業軍人の道を選んだので父がシェーンハウゼンの土地を継いでいた<ref name="エンゲルベルク(1996)57">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.57</ref>。 |

|||

鉄血政策を大きく進め、その一方で国際的に良好な関係を作る事に腐心し、[[イタリア王国|イタリア]]・[[ロシア帝国|ロシア]]に接近し、[[オーストリア帝国|オーストリア]]と同盟を結び、同盟関係を背景に[[1864年]]に[[デンマーク]]と争い、勝利して[[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン公国|シュレースヴィヒ=ホルシュタイン]]を奪った([[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争|第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]])。この時の陸軍参謀総長は(大)[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]であり、これ以降も政治・外交のビスマルクと参謀総長のモルトケのコンビは、対立しつつも活躍することになる。 |

|||

母ヴィルヘルミーネの実家メンケン家は貴族ではないが、[[オルデンブルク]]の名門の商家の家柄であり、学者、詩人、歴史家なども多数輩出した<ref name="久保(1914)4">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.4</ref><ref name="吉川(1897)11">[[#吉川(1897)|吉川(1897)]] p.11</ref>。ヴィルヘルミーネの父[[アナスタージウス・ルートヴィヒ・メンケン]]([[:de:Anastasius Ludwig Mencken|de]])は[[フリードリヒ2世 (プロイセン王)|フリードリヒ大王]]によって取り立てられ、プロイセン王国内閣秘書官(Kgl. preuß. Kabinettssekretär)を務めた<ref name="アイク(1993,1)19"/><ref name="エンゲルベルク(1996)48">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.48</ref>。しかし早死にしたこともあり特筆されるほどの業績は残していない<ref name="アイク(1993,1)19"/>。 |

|||

対デンマーク戦争に勝利して国民の支持も取り付けたビスマルクは、更に手腕を振るうようになる。デンマークから奪った地域の領有権を巡ってオーストリアと対立すると、入念な準備の上で[[1866年]]6月オーストリアに宣戦布告、7週間で勝利する([[普墺戦争]])。その一方でオーストリアとの講和では寛大なところを見せて、オーストリアの決定的な反感を買わないようにも気を配っている。これによりオーストリア主導の[[ドイツ連邦]] (Deutscher Bund) は解消され、ドイツ圏におけるプロイセンの主導権は確たるものとなる。 |

|||

父と母は[[1806年]]に結婚した<ref name="アイク(1993,1)19"/><ref name="エンゲルベルク(1996)47">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.47</ref><ref name="久保(1914)5">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.5</ref><ref name="ガル(1988)16">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.16</ref>。夫妻は6人の子供を儲け<ref name="久保(1914)5"/>、そのうちの第四子として生まれたのがビスマルクであった<ref name="エンゲルベルク(1996)47"/>。 |

|||

[[1867年]]、ビスマルクは普墺戦争の勝利をもとにプロイセンと北ドイツ諸邦を[[北ドイツ連邦]]にまとめ上げ、自身は北ドイツ連邦の宰相となって、[[ドイツ統一]]への第一歩を踏み出す。そうした状況にフランス皇帝[[ナポレオン3世]]は危機感を覚え、プロイセン王家に繋がる[[レオポルト・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン|レーオポルト公]]のスペイン王位継承問題について、ヴィルヘルム1世に永続性のある保証を要求してきた。ビスマルクはこれを逆用して世論を煽り([[エムス電報事件]])、[[1870年]]7月、フランスをプロイセンに宣戦布告させることに成功した([[普仏戦争]]の開戦)。1ヵ月半後、プロイセン軍は[[セダンの戦い]]でナポレオン3世を捕虜とし、[[フランス第二帝政]]は崩壊する。年明けには[[パリ]]が包囲され、いまだパリ砲撃が続く中の1月18日、プロイセン王ヴィルヘルム1世は[[ヴェルサイユ宮殿]]でドイツ皇帝に即位し、ここにドイツ帝国の成立が宣言された。 |

|||

ビスマルクが生まれた1815年という年は[[フランス皇帝]][[ナポレオン・ボナパルト]]が敗退し、[[正統主義]]{{#tag:ref|[[ナポレオン戦争]]の成果を全面的に否定し、ナポレオンに奪われた各国の主権をナポレオン戦争以前の正統な主権者に戻すというウィーン体制の根本思想<ref name="加納(2001)14">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.14</ref>。|group=#}}と[[勢力均衡]]を基調とした保守体制「[[ウィーン体制]]」が構築された年だった<ref name="成瀬(1996,2)221">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.221</ref>。 |

|||

普仏戦争の目的は、北ドイツ連邦に属さない[[バイエルン王国]]をはじめとする南部諸邦に北との連帯感を持たせ、ドイツ統一を実現する事にあった。ビスマルクの目論みは当たり、かつてのドイツ連邦からオーストリアと[[ルクセンブルク]]、[[リヒテンシュタイン]]を除いたすべての諸侯を、プロイセンを盟主とする新国家のもとに集結させることに成功したのである。 |

|||

ウィーン体制下のドイツ地方{{#tag:ref|ビスマルクのドイツ統一までドイツという名前の国家は存在せず、それは[[ドイツ語]]を使用する人々が暮らす[[中欧]]の地方名であった<ref name="前田(2009)6">[[#前田(2009)|前田(2009)]] p.6</ref>。[[三十年戦争]]で[[神聖ローマ帝国]]が衰退してドイツ地方は諸侯の領土が群立し、やがて[[オーストリア帝国]]([[ハプスブルク家]])と[[プロイセン王国]]([[ホーエンツォレルン家]])の抗争時代がはじまった<ref name="鹿島(1958)1">[[#鹿島(1958)|鹿島(1958)]] p.1</ref>。神聖ローマ帝国はナポレオンによって滅ぼされ、1789あった帝国諸侯領土は併合・[[陪臣]]化・世俗化によって39か国にまとめられた。ナポレオンを否定するウィーン体制下になってもこの39カ国という状態は維持された<ref name="成瀬(1996,2)222">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.222</ref>。|group=#}}には[[オーストリア帝国]]や[[プロイセン王国]]、[[バイエルン王国]]、[[ヴュルテンベルク王国]]、[[ザクセン王国]]など39か国が独立して存在し、これらの国は[[ドイツ連邦]]という緩やかな[[国家連合]]を形成していた<ref name="加納(2001)12">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.12</ref><ref name="成瀬(1996,2)221">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.221</ref>。連邦内の最大の大国であるオーストリアが[[ドイツ連邦議会|連邦議会]]議長国であり、それに次ぐプロイセンがドイツの覇権を狙う挑戦者であった。またウィーン体制下では[[ロシア帝国]]の主導の下、オーストリアやプロイセンも参加して「[[神聖同盟]]」という正統主義と[[王権神授説]]の君主国家の国際協力体制が築かれていた<ref name="エンゲルベルク(1996)92">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.92</ref><ref name="加納(2001)14">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.14</ref>。 |

|||

=== ビスマルク体制 === |

|||

[[ファイル:Map of Bismarcks alliances-fr2.svg|thumb|400px|ビスマルク体制下での同盟関係。フランス以外のヨーロッパ列強とドイツ(図では「ALLEMAGNE」)が同盟を結ぶことで、'''フランスの孤立'''を図った。なお、イギリスは「[[栄光ある孤立]]」の外交方針からビスマルク体制の枠外であった。{{legend|red|[[三帝同盟]]および[[三帝協商]](ドイツ・ロシア・オーストリア)}}{{legend|blue|[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]](ドイツ・オーストリア・イタリア)}}{{legend|green|[[独墺同盟]](ドイツ・オーストリア)}}{{legend|darkblue|[[独露再保障条約]](ドイツ・ロシア)}}]] |

|||

これらウィーン体制はナポレオン戦争の落とし子ともいうべき思想、すなわち立憲政治の確立を目指そうとする[[自由主義]]や[[民主主義]]、民族国家([[国民国家]])を作ろうとする[[ナショナリズム]]を抑圧して王権を守るための共同体制であった<ref name="エンゲルベルク(1996)92"/><ref name="成瀬(1996,2)226">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.226</ref>。しかしウィーン体制側の抑圧にもかかわらず、これらの思想は強まっていくばかりであり、対立は先鋭化していった<ref name="エンゲルベルク(1996)93">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.93</ref>。{{-}} |

|||

ビスマルクは統一ドイツの初代[[帝国宰相]]兼プロイセン首相となり、1890年に引退するまで19年にわたって務めた。 |

|||

=== 幼少・少年期 === |

|||

内政面については[[カトリック教会|カトリック]]に対する[[文化闘争]]を行い、プロイセン的な社会をドイツ全体に広げるような方針をとった。また当時勢力を拡大していた[[社会主義]]者に対する攻撃を強め、ヴィルヘルム1世が狙撃されたのを口実に[[1878年]]に[[社会主義者鎮圧法]]を制定する。その一方で災害保険・健康保険・老齢年金などの社会保障制度の制度を整備するなど「[[飴と鞭]]」政策を採った。彼が打ち立てた社会国家像は、今日に至るまでのドイツの社会政策の基礎となっており、また日本の[[大日本帝国憲法|明治憲法体制]]にも影響を与えた。 |

|||

[[File:Bismarck11Jahre.jpg|180px|thumb|right|11歳の頃のビスマルクを宮廷画家[[フランツ・クリューガー]]が1826年に描いた絵。]] |

|||

[[1816年]]にビスマルク一家はポンメルン地方に新たに得た[[クニープホフ]]([[:de:Konarzewo (Nowogard)|de]])の農場へ引っ越した<ref name="エンゲルベルク(1996)95">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.95</ref>。ビスマルクはここの[[牧歌]]的世界の中で幼少期を送った後、[[1822年]]に家族の下を離れて王都[[ベルリン]]のプラーマン学校に入学し、[[1827年]]秋まで在学した<ref name="アイク(1993,1)24">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.24</ref><ref name="ガル(1988)21">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.21</ref><ref name="蜷川(1917)3">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.3</ref>。ビスマルク家はベルリンの[[ベーレンシュトラーセ]]にも住居を所有しており、冬はそこで過ごしたのでビスマルクにとってベルリンは見知らぬ土地ではなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)99">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.99</ref>。 |

|||

プラーマン学校は[[ヨハン・エルンスト・プラーマン]]([[:de:Johann Ernst Plamann|de]])が創始した[[全寮制]]の学校で[[ヨハン・ハインリッヒ・ペスタロッチ|ペスタロッチ]]の教育理念に根差した学校だった<ref name="アイク(1993,1)24"/><ref name="エンゲルベルク(1996)100">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.100</ref><ref name="ガル(1988)18">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.18</ref><ref name="久保(1914)5">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.5</ref>。しかしビスマルクはプラーマン学校にいい思い出をもっていない。後年ビスマルクはプラーマン学校について「不自然な[[スパルタ教育]]」「まるで[[監獄]]だった」「この学校時代の事は面白くないことばかりだ」などと酷評した<ref name="アイク(1993,1)24"/><ref name="エンゲルベルク(1996)101">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.101</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.18-19</ref>。ビスマルクはこの学校でやらされる[[器械体操]]が嫌いだった<ref name="エンゲルベルク(1996)102">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.102</ref>。またプラーマン学校は「万人平等」の理念を掲げていたのでビスマルクの姓に付いた貴族の称号「フォン」が煙たがられて仲間外れにされたとビスマルクは回顧している<ref name="アイク(1993,1)25">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.25</ref><ref name="ガル(1988)19">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.19</ref>。 |

|||

外交面においては、ビスマルクは19世紀の後半を代表する外交官であり、ヨーロッパ各国を自在に操る優れた手腕を見せた。 |

|||

プラーマン学校で6年間学んだあと、1827年から[[1830年]]までベルリンの[[フリードリヒシュトラーセ]]([[:de:Friedrichstraße|de]])にある[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウム]]([[:de:Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Berlin)|de]])に在学した<ref name="アイク(1993,1)25"/><ref name="エンゲルベルク(1996)109">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.109</ref><ref name="ガル(1988)21">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.21</ref><ref name="蜷川(1917)4">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.4</ref>。ついで1830年から[[1832年]]までは[[クロスターシュトラーセ]]([[:de:Klosterstraße (Berlin-Mitte)|de]])にある[[グラウエン・クロスター・ギムナジウム]]([[:de:Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster|de]])で学んだ<ref name="エンゲルベルク(1996)109"/><ref name="ガル(1988)21"/>。両校とも[[ヒューマニズム]]を理念としている名門校で多くの[[学者]]、[[官僚]]、[[医師]]を輩出していた<ref name="アイク(1993,1)25"/>。 |

|||

ビスマルク外交の基本方針は、[[普仏戦争]]で敵対関係に陥った[[フランス第三共和政|フランス]]が統一ドイツのもっとも大きな脅威であり、これを国際的に孤立させて封じ込めるというものである。 |

|||

ビスマルクにとってギムナジウムはプラーマン学校と比べれば居心地が良かったようである。プラーマン学校の庶民的な器械体操から解放されて貴族的な[[乗馬]]に熱中することができた<ref name="エンゲルベルク(1996)110">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.110</ref>。また両校は全寮制ではなかった。ビスマルクははじめベーレンシュトラーセのビスマルク家の自宅から登校したが、後にビスマルク家はこの自宅を手放したので以降は下宿先から登校するようになった<ref name="エンゲルベルク(1996)112">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.112</ref>。17歳の時の成績表には「勤勉」の欄に「何事も継続せず。登校も精勤を欠く」と書かれている<ref name="エンゲルベルク(1996)110"/>。しかしビスマルクは[[歴史]]が得意であり<ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)4">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.4</ref>、また[[語学]]に才能を発揮した。[[ラテン語]]、[[フランス語]]、[[英語]]は特に得意であった<ref name="エンゲルベルク(1996)110"/>。国語(ドイツ語)も「表現力に優れる」という評価を受けている<ref name="エンゲルベルク(1996)111">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.111</ref>。 |

|||

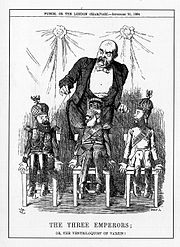

まず、領土の維持、反革命、第3国からの攻撃に対する防衛を目的として[[1873年]]に[[オーストリア=ハンガリー帝国]]、[[ロシア帝国]]と[[三帝同盟]]を結ぶことにより、フランスの反攻の芽を摘んだ。 |

|||

ビスマルクは後年の[[回顧録]]の冒頭においてギムナジウム教育を終えた時の自身の精神についてこう述べている。「私は1832年に中等教育を終えたとき、[[共和主義|共和主義者]]とまではいかないまでも[[共和国]]を最も理想的な国家形態だと確信する[[汎神論|汎神論者]]になっていた」、「しかし多様な影響も[[君主主義]]を旨とする生まれ持ったプロイセン的感情を消し去るほど強くは無かった。歴史において私の共感は常に[[権威]]の側にあった」<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.25-26</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)114">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.114</ref>。{{-}} |

|||

[[1877年]]から1878年にかけて行われた[[露土戦争 (1877年)|露土戦争]]の紛争を収拾するための[[ベルリン会議_(1878年)|ベルリン会議]]では「公正な仲裁人」と自称し、全ての国から恨みを買わぬよう仲介役としてのドイツの立場を強調し、ドイツの国際的地位の向上に努めた。しかしながら、三帝同盟にも関わらずイギリス寄りの立場を取ったために、ロシアは三帝同盟から離脱することになった。 |

|||

=== 大学時代 === |

|||

[[File:BismarckbyScharlach1833.jpg|150px|thumb|right|学友が描いた1833年のビスマルクの絵。]] |

|||

ユンカーの息子は実家の農業に奉仕しないのであればプロイセン王室に[[軍人]]か[[文官]]として仕えるのが普通であり、ビスマルクもその道を選んだ<ref name="アイク(1993,1)26">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.26</ref>。しかしビスマルクは軍人にはなりたがらず、文官になる道を目指した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.26-29</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)119">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.119</ref>。当時のプロイセンにおいて文官になるためには大学で[[法律]]を学ぶ必要があった<ref name="アイク(1993,1)29">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.29</ref><ref name="前田靖一(2009)16">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.16</ref>。 |

|||

1832年5月、当時イギリスと[[同君連合]]を結んでいた[[ハノーファー王国]][[ゲッティンゲン]]にある[[ゲッティンゲン大学]]に入学した<ref name="アイク(1993,1)29"/><ref name="エンゲルベルク(1996)120">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.120</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)6">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]]、p.6</ref>。ここに入学したのは同大学が当時中欧で最先端の大学と言われており、母親が入学を薦めたからであった<ref name="ガル(1988)21"/>。当時のドイツの大学では学生団体として[[ランツマンシャフト]](同郷学生会)と[[ブルシェンシャフト]]の二流があった<ref name="アイク(1993,1)29"/>。ブルシェンシャフトは[[自由主義]]と[[ナショナリズム]]の傾向があった<ref name="アイク(1993,1)29"/>。代議士時代にビスマルクは自由主義・ナショナリズム思想と徹底的に戦う事になるが、ビスマルクの回顧録によると学生時代には彼は「ドイツ国民意識が強かった」といい、初めはブルシェンシャフトに近づいたという{{#tag:ref|ただしこれはビスマルクが宰相就任後にドイツ統一事業の中で自由主義ナショナリズムと手を組むことになったから自分の行動に一貫性を持たせるために回顧録に若いころの心情としてこう書いただけでブルシェンシャフトに実際に近づいたか疑問視する声もある<ref name="林(1993)210">[[#林(1993)|林(1993)]] p.210</ref>。|group=#}}。しかし所属する学生たちが決闘を拒否していることや礼儀作法に欠けていることからビスマルクの肌に合わなかったといい<ref name="アイク(1993,1)29"/><ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.121-122</ref>、結局ビスマルクはランツマンシャフトに加入し、ゲッティンゲン大学在籍の1年半の間に25回も決闘をしている<ref name="アイク(1993,1)30">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.30</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)122">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.122</ref>。法律の学業はかなり疎かになっていたようである<ref name="エンゲルベルク(1996)126">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.126</ref>。不良行為を理由に罰金を科されたり、大学の牢獄に投獄されたこともあった<ref name="久保(1914)6">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.6</ref>。しかしビスマルクは後年「ゲッティンゲン時代はこの上なく幸せだった。私の黄金時代だった」と語っている<ref>[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.8-9</ref>。 |

|||

ここでロシアを孤立させることを防ぐために、再びオーストリアとロシアの間でバルカン半島の利害調整を行ない、[[1881年]]に[[三帝協商]]を成立させた。しかしながらオーストリアとロシアとの利害対立を解消するのは難しいため、まず[[1882年]]にオーストリアと[[イタリア王国]]で秘密軍事同盟である[[三国同盟 (1882年)|三国同盟]]を締結し、オーストリアとの同盟関係を強化した。[[1885年]]からの[[ブルガリア]]問題においてロシアとオーストリアの対立が解けず、[[1887年]]にオーストリアが三帝協商の更新を拒否すると、ロシアに対しバルカン半島への進出を認める代わりに同1887年に[[独露再保障条約]]を結ぶことにより、ロシアとの同盟関係を維持することに成功した。 |

|||

[[1833年]]9月にゲッティンゲンを離れてベルリンに戻り、[[1834年]]5月から[[ベルリン大学]]に入学した<ref name="エンゲルベルク(1996)128">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.128</ref><ref name="ガル(1988)25">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.25</ref><ref name="久保(1914)7">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.7</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19</ref><ref name="蜷川(1917)8">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.8</ref>。この転校は借金が原因であったと思われる<ref name="アイク(1993,1)32">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.32</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)128"/>。ベルリン大学でも勉学に熱心ではなく、ベルリンの貴族[[社交界]]で活動することに熱心だった<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.32-33</ref>。ビスマルクの学業怠慢を心配した母ヴィルヘルミーネは文官ではなく軍人を目指してはどうかと勧めたが、ビスマルクには軍人になる気は全く無かった<ref name="アイク(1993,1)33">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.33</ref>。 |

|||

ビスマルクはヨーロッパ列強各国の利害を正確に把握し、これを外交によって操ることでヨーロッパに軽い緊張状態を作り出し、どの国もうかつに動けない状態を作り出そうとした。これがいわゆる[[ビスマルク体制]]である。このビスマルクの思惑は当たり、ヨーロッパには[[第一次世界大戦]]まで続く小康状態が生まれる。 |

|||

ビスマルクは体系的な学問は続かなかったが、議論好きだったので教養を付けるのは好きだった<ref name="エンゲルベルク(1996)128"/>。世界観の問題、特に宗教の問題をよく討議した。この場合ビスマルクは常に不信仰の側に立ち、宗教に懐疑的だったという<ref name="エンゲルベルク(1996)129">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.129</ref>。読書を好み、[[ウィリアム・シェイクスピア|シェイクスピア]]や[[ジョージ・ゴードン・バイロン|バイロン]]を読んで英語力を高めた<ref name="エンゲルベルク(1996)129"/>。{{-}} |

|||

=== 引退 === |

|||

=== 自堕落な官吏試補 === |

|||

[[画像:Bismarck80Jahre.jpg|thumb|200px|ビスマルク(80歳)]] |

|||

[[File:Otto von Bismarck, Jugendbildnis im Alter von 22 Jahren.jpg|180px|thumb|right|1836年、22歳の頃のビスマルクを描いた絵画]] |

|||

[[1888年]]、ビスマルクが長年仕えたヴィルヘルム1世が死去する。息子の[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|フリードリヒ3世]]が跡を継ぐが3ヶ月で死去し、その息子の[[ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム2世]]が跡を継いだ。この若き皇帝は植民地拡大を望み、また社会主義者鎮圧法の更新に反対してビスマルクとたびたび衝突、ついには[[1890年]]にビスマルクを解任した。ビスマルクは領地の[[ハンブルク]]近郊のフリードリヒスルーに引退し、[[1898年]][[7月30日]]に没した。 |

|||

[[1835年]]3月にベルリン大学を去り、5月に高等裁判所の司法試験に合格した<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996) p.133-134]]</ref>。司法官試補としてベルリンの裁判所に勤務した<ref name="アイク(1993,1)35">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.35</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)134">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.134</ref><ref name="ガル(1988)30">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.30</ref><ref name="久保(1914)8">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.8</ref><ref name="斎藤(1914)19"/><ref name="蜷川(1917)10">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.10</ref>。 |

|||

[[1836年]]6月末までに司法官から行政官に転じる試験に合格<ref name="エンゲルベルク(1996)134"/><ref name="ガル(1988)29">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.29</ref>。[[アーヘン]]の県庁で行政官試補として勤務した<ref name="アイク(1993,1)33">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.33</ref><ref name="ガル(1988)30">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.30</ref><ref>[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.19-20</ref><ref name="蜷川(1917)10"/>。 |

|||

後にビスマルクを排除したヴィルヘルム2世は、[[3B政策]]を推進して[[イギリス]]と対立、独露再保障条約の更新を拒否してロシアとも対立した。その結果[[三国協商]]が成立し、ドイツ包囲網が形成されることになる。 |

|||

ビスマルクは更に外交官に転じたがっていたが、外務省からも県知事からも認められなかった<ref name="ガル(1988)30"/>。またこの頃、アーヘンの社交界で知り合ったイギリス人女性たちと付き合う様になり、仕事への熱意がほとんどなくなった<ref name="ガル(1988)30"/>。ビスマルクは社交界の交際費を稼ぐため[[ルーレット]]賭博に手を出して借金を背負ってしまった<ref name="エンゲルベルク(1996)138">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.138</ref><ref name="ガル(1988)31">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.31</ref>。[[英国国教]]主任牧師のイギリス地方貴族の娘との交際のためにビスマルクは勝手に休暇を取り、[[ヴィースバーデン]]へ移っている<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.146-147</ref>。しかし結局経済的な問題から結婚することはできなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)147">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.147</ref>。 |

|||

== 爵位 == |

|||

*1865年 ビスマルク=シェーンハウゼン伯。対デンマーク戦争勝利の功などにより伯爵(Graf)を授爵。 |

|||

*1871年 ビスマルク侯。普仏戦争勝利の功になどにより侯爵(Fürst)に陞爵。 |

|||

*1890年 [[ザクセン=ラウエンブルク]]公爵(Herzog zu Sachsen-Lauenburg)。政界引退にともない、長年の功績をみとめられ[[公爵]](Herzog)に陞爵。(ただし一代限りの爵位)。長男[[ヘルベルト・フォン・ビスマルク]]は侯爵(Fürst)位を継承した。 |

|||

失恋に終わったビスマルクはいい加減な理由をでっちあげて更に休暇を伸ばそうとしたが、アーヘン県知事から却下された。しかし「社交界での活動が忙しいなら別の県庁に転勤するのは承認する」とされ、1837年9月からビスマルクは[[ポツダム]]の県庁に転勤することになった<ref name="エンゲルベルク(1996)147">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.147</ref><ref name="ガル(1988)29">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。 |

|||

== 逸話 == |

|||

[[Image:Hamburg-Bismarck-Denkmal.jpg|200px|thumb|ビスマルクの石像([[ハンブルク]])]] |

|||

ポツダムで数か月勤務した後、1年の兵役を終わらせてしまうことに決め、嫌々ながら[[1838年]]3月末にポツダムの近衛狙撃部隊に入隊した<ref name="エンゲルベルク(1996)147"/><ref name="ガル(1988)33">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。ついで[[グライフスヴァルト]]のポメルン狙撃部隊に入営して兵役を終えた<ref name="エンゲルベルク(1996)148">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.148</ref><ref name="斎藤(1914)20">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.20</ref>。相変わらず将校になる意思は無かったので兵役を終えるとすぐに軍隊を離れた<ref name="アイク(1993,1)39">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.39</ref>。 |

|||

* 沼に嵌って溺れている友人から助けを求められたところ、銃を向け「その沼は底なし沼なので助けようとすれば二人とも溺れ死んでしまう。せめてもの友情で、君が苦しまないよう一発でしとめてやる」と言い放った。驚いた友人は、懸命に泳ぎ自力で沼から這い上がってきたといわれる。この話が実話かどうかは確認されていないが、冷静で判断が素早く、目的のためには荒っぽい手段も辞さないビスマルクの手腕を示す逸話として残っている。 |

|||

* 日本の[[岩倉使節団]]がプロイセンに訪問した際、[[伊藤博文]]・[[大久保利通]]らと会見し、彼らに大きな影響を与えたと言われる。大久保は[[西郷隆盛]]に宛てた手紙の中で、ビスマルクと[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]を「先生」と呼び、その言説と人となりに大きな感銘を受けたことを綴っている。また、プロイセンの憲法を真似た[[明治憲法]]を作成した初代総理大臣の伊藤博文は、首相に在任していた頃、常にビスマルクを意識して行動していたため、ある日宮中への参内が遅れたさい[[明治天皇]]から「東洋のビスマルクは未だ見えないね」とからかわれている(徳大寺侍従長の証言)。 |

|||

ビスマルクは兵役後にも県庁の仕事に全く興味が持てず、ユンカーとして農業経営に携わる決意を固めた<ref name="ガル(1988)33">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.33</ref>。ポツダムの県庁に戻らず何カ月も休暇を取って欠勤し、[[1839年]]10月には正式に退官した<ref name="アイク(1993,1)39">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.39</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)154">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.154</ref><ref name="ガル(1988)34">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.34</ref>。{{-}} |

|||

* 在任中、使節団と会見した際「大国は、自分に利益があるときは国際法に従うが、一度不利と見れば、たちまち軍事力に物を言わせてくる。そうした国際社会にあって、小国が主権を守るためには、軍事力に頼ることも必要である。なぜなら、それぞれの国が対等の力を持つことで初めてお互いが侵略せずに主権を守り合う。公明正大な国際社会が実現するからだ」(『米欧回覧実記』)と国際法に敏感だった日本に対して皮肉にも似た警告をしている。 |

|||

=== 農場経営 === |

|||

* 美食家でもあり、目玉焼きを乗せたステーキを好んだので、同盟国であるイタリアでは目玉焼きや半熟の卵を乗せた料理を「ビスマルク風」(alla Bismark)と呼ぶようになった。 |

|||

1839年の[[復活祭]]にポンメルンのクニープホーフの農場に戻った<ref name="エンゲルベルク(1996)155">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.155</ref><ref name="久保(1914)8">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.8</ref>。兄ベルンハルトと共に農場の管理にあたった<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.164-165</ref>。[[1841年]]に兄がナウガルト群長に選出されると兄弟間で仮の所有分割が行われ、クニープホーフとキュルツの農場をビスマルクが監督することとなった<ref name="ガル(1988)34"/>。ナウガルト群長である兄の代理もしばしば務めた<ref name="エンゲルベルク(1996)155">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.155</ref>。 |

|||

* 音楽にも通じ、名文家でもあった。 |

|||

* 「'''賢者は歴史から学び愚者は経験からしか学ばない'''」という名言は[[竹下登]]が座右の銘にしていた。 |

|||

[[1845年]][[11月22日]]に父が死去すると、クニープホーフとキュルツの農場は兄に戻されたが、代わりにビスマルクはシェーンハウゼンの農場を相続した<ref name="エンゲルベルク(1996)203">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.203</ref><ref name="久保(1914)11">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.11</ref><ref name="ガル(1988)35">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.35</ref>。[[1846年]]2月にシェーンハウゼンに移住した<ref name="エンゲルベルク(1996)209">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.209</ref>。 |

|||

* 新しい[[蓄音機]]の宣伝のため欧州を訪れた[[トーマス・エジソン]]の助手が1889年10月7日にビスマルクの自宅に立ち寄り、肉声を録音したいという求めに応じビスマルクはドイツ語や英語、フランス語による歌声、ラテン語による詩の朗読を披露している。これは遺されているビスマルク唯一の肉声であるとされ、長い間所在が不明であったが2012年にエジソンの研究所跡で蝋管が発見された<ref>{{Cite news |

|||

ビスマルクはポンメルンのユンカーの[[敬虔主義|敬虔主義者]]サークルに出入りするようになり、友人であるモーリッツ・フォン・ブランケンブルクの婚約者マリー・フォン・タッデンと宗教論争を巡って親しくなっていた(マリーは信仰熱心だったが、ビスマルクは相変わらずキリスト教に懐疑的だった。マリーはビスマルクを説得することに熱中していた)<ref name="アイク(1993,1)49">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.49</ref><ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.189-193</ref><ref name="ガル(1988)47">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.47</ref>。そのマリーを通じてビスマルクの妻となるヨハンナ・フォン・プットカマーと知り合った<ref name="アイク(1993,1)52">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.52</ref>。ヨハンナはポンメルンの敬虔主義のユンカーの家の生まれであった<ref name="ガル(1988)50">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.50</ref>。1846年にマリーが催した仲間たちを集めての[[ハルツ山地]]旅行にビスマルクも参加し、ヨハンナと親密な関係になった<ref name="アイク(1993,1)52"/><ref>[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.12-13</ref>。そして[[1847年]][[7月28日]]にビスマルクとヨハンナはラインフェルトで挙式した<ref name="アイク(1993,1)66">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.66</ref><ref name="ガル(1988)54">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.54</ref><ref name="久保(1914)13">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.13</ref>。彼女との間に三子を儲ける<ref>[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.13-14</ref>。宗教に懐疑的だったビスマルクもヨハンナの影響で信仰の道に戻り、熱心に祈祷を行うようになったという<ref name="アイク(1993,1)63">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.63</ref>。{{-}} |

|||

=== 代議士 === |

|||

==== 連合州議会議員 ==== |

|||

[[1848年革命]]の前夜の1845年と1847年、ヨーロッパは不作と金融危機に襲われた。ベルリンはじめ各都市では市民暴動が多発するようになった(じゃがいも革命)<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.283-289</ref>。折しもドイツでは[[自由主義者]]の活動が活発になっていたが、この経済危機の中でそれは増幅された<ref name="成瀬(1996,2)280">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.280</ref>。こうした中、1847年2月に第6代[[プロイセン王]][[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]は勅令を出して第一回[[プロイセン連合州議会]]([[:de:Vereinigter Landtag|de]])を召集することとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)238">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.238</ref><ref name="斎藤(1914)20">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.20</ref><ref name="林(1993)204">[[#林(1993)|林(1993)]] p.204</ref>。これは各領邦の三身分会(騎士・都市・地方自治体の代表者)と領主会(王族、侯爵、伯爵の代表者)をベルリンへ集めた[[身分制議会]]であった<ref name="アイク(1993,1)72">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.72</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)239">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.239</ref>。 |

|||

ビスマルクは5月に欠員が生じたマグデブルクの身分制議会の議員となったため、プロイセン連合州議会の議員となった<ref name="エンゲルベルク(1996)223">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.223</ref>。ビスマルクがこの地位を得たのはシェーンハウゼン騎士領地主の身分によるものであり、ビスマルク個人の努力の要素はない<ref name="エンゲルベルク(1996)223"/>。しかしながらこれがビスマルクが政治の世界に飛び込むきっかけとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)223"/>。ビスマルクはベルリンへ赴くとマリー・フォン・タッデンを通じて1845年に知り合った[[エルンスト・ルートヴィヒ・フォン・ゲルラッハ|エルンスト・フォン・ゲルラッハ]]([[:de:Ernst Ludwig von Gerlach|de]])とその兄[[ルートヴィヒ・フリードリヒ・レオポルト・フォン・ゲルラッハ|レオポルト・フォン・ゲルラッハ]]の正統主義・敬虔主義の強硬保守宮廷グループに入って政治活動を開始した<ref name="アイク(1993,1)76">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.76</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)205">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.205</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.64/73</ref>。このゲルラッハ兄弟はあらゆる革命的政策を「悪魔の業」と看做していた<ref name="アイク(1993,1)87">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.87</ref>。 |

|||

第一回連邦州議会においてビスマルクもただちに強硬保守主義者として活動した。「神の恩寵を受けた」プロイセン王権による君主主義を擁護し<ref name="成瀬(1996,2)367">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.367</ref><ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref>、自由主義的憲法の導入を主張する反政府派の議員を罵った<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.239-240</ref>。「キリスト教国家」を擁護し、ユダヤ人を罵った<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.241-242</ref><ref name="ガル(1988)60">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.60</ref>。農民を苦しめていた地主貴族の狩猟権(野鳥獣に農作物が荒れる)を擁護し、農民の立場に立ってその撤廃を求める議員を「共産主義に導こうとしている」として批判した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.86-87</ref>。当時多くの貴族議員たちさえも時代錯誤として反対していたユンカーの領主裁判権をなおも擁護した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.88-90</ref>。{{-}} |

|||

==== 1848年革命をめぐって ==== |

|||

[[File:Maerz1848 berlin.jpg|250px|thumb|right|1848年3月革命で黒赤金の旗を掲げて蜂起するベルリン市民。]] |

|||

1848年2月に[[7月王政|フランス王国]]で民衆革命が発生し[[ルイ・フィリップ (フランス王)|ルイ・フィリップ]]の王政が打倒され、[[フランス第二共和政|共和政]]が樹立された。革命は[[ドイツ連邦]]諸邦にも飛び火した<ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref><ref name="成瀬(1996,2)290">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.290</ref>。プロイセン首都ベルリンでは連日のように民権拡大を求める自由主義者・民主主義者・ナショナリストたちの民衆集会が開かれたが、3月18日に国王軍が市民に向かって発砲したことで市民軍と国王軍が衝突した(3月革命)<ref name="成瀬(1996,2)294">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.294</ref>。国王は王権の延命のために革命勢力と手を結ぶ道を選び、3月19日に市内から国王軍を撤収させて自ら市民軍の管理下に入り、宮殿中庭に安置された革命の死者の前で脱帽し、自由主義者による内閣を構成すると約束し、革命を示す[[黒赤金]]{{#tag:ref|今日のドイツ国旗でもある黒赤金の旗はもともと[[ブルシェンシャフト]]の旗でドイツ・ナショナリズム、ドイツ統一のシンボルである。[[ドイツ連邦]]の[[ドイツ連邦議会|連邦議会]]はこの旗を危険視して長らく使用を禁止していたが、1848年革命で誕生した[[フランクフルト国民議会|ドイツ国民議会]]により国家色に定められた<ref name="ガル(1988)123/437">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.123/437</ref>。|group=#}}の腕章をつけて市内を行進した<ref name="エンゲルベルク(1996)257-258">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.257-258</ref><ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.294-295</ref>。 |

|||

ビスマルクはこの革命が発生した時シェーンハウゼンの自邸にいた<ref name="久保(1914)16">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.16</ref>。後のビスマルク自身の報告によると3月20日に[[タンゲルミュンデ]]([[:de:Tangermünde|de]])からの使者がシェーンハウゼンにやって来て黒赤金の革命旗を掲げるよう命じたという<ref name="林(1993)206">[[#林(1993)|林(1993)]] p.206</ref>。これに対してビスマルクはシェーンハウゼンの教会の旗にプロイセン王権を示す[[黒十字]]を掲げさせて返事とし、窮地の国王を革命勢力から救いださんと村民たちに村中の[[猟銃]]をかき集めさせ、ベルリン進軍の準備を開始させたという<ref name="林(1993)206"/><ref name="蜷川(1917)12">[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.12</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)262">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.262</ref><ref name="成瀬(1996,2)368">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.368</ref>。その後単身[[ポツダム]]やベルリンへ赴き、自らの勤王の志を伝えるとともに農民軍を率いて参じる用意がある事を政府に告げたが、すでに国王は軍隊を撤収させているとして政府から止められた<ref>[[#蜷川(1917)|蜷川(1917)]] p.12-13</ref><ref name="林(1993)207">[[#林(1993)|林(1993)]] p.207</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)263-264">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.263-264</ref>。ビスマルクは王弟[[カール・フォン・プロイセン|カール王子]]の名前を使って王位継承権者である王弟[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム王子]](後の第7代プロイセン王・初代ドイツ皇帝)の妃[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]と会見してヴィルヘルム王子の名で国王の決定を取り消す許可を得ようとしたが、アウグスタに拒否されたという<ref name="ガル(1988)75-76">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.75-76</ref>。このアウグスタは自由主義的な思想の持ち主で生涯を通してビスマルクに敵対した<ref name="ガル(1988)76">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.76</ref>。 |

|||

ドイツ各邦国の自由主義ナショナリストたちはドイツ統一の道を模索するため、人民主権のドイツ憲法とそれを制定するためのドイツ国民議会の設置を要求した<ref name="成瀬(1996,2)292">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.292</ref>。[[帝国自由都市]][[フランクフルト・アム・マイン]]に設置されている[[ドイツ連邦議会]]([[:de:Bundestag (Deutscher Bund)|de]])も3月革命によって各邦国の代表の顔ぶれが変わったことでこれを認めた<ref name="成瀬(1996,2)292">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.292</ref>。 |

|||

プロイセンでは[[ルドルフ・カンプハウゼン]]([[:de:Ludolf Camphausen|de]])を宰相とする自由主義政府が誕生したが<ref name="ガル(1988)80">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.80</ref>、カンプハウゼンはドイツ国民議会とは別にプロイセンにも独自の[[プロイセン国民議会]]([[:de:Preußische Nationalversammlung|de]])を設置することを決め、その招集までの過渡期的議会として1848年4月2日から10日にかけて第二回プロイセン連合州議会を召集した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.107-108</ref><ref name="ガル(1988)81">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81</ref>。 |

|||

[[File:Bimarck und Friedrich Wilhelm IV 1848.jpg|180px|thumb|left|1848年、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世とビスマルク]] |

|||

召集された連合州議会においてビスマルクは現在の自由主義内閣を「秩序を保った合法的状態を維持できる唯一の政府」と認めつつ<ref name="アイク(1993,1)109">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.109</ref><ref name="ガル(1988)81">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81</ref>、「過去は葬り去られてしまった。国王自らが過去の棺に土をかけた今、過去を復古させることはもはや誰にもできまい。私はこの事を他のどの議員よりも悲しく思っている」と演説した<ref name="アイク(1993,1)109"/><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.81-82</ref>。しかしゲルラッハ兄弟はこのビスマルクの演説を「酷く無気力」「退却だ」と批判している<ref name="アイク(1993,1)109"/><ref name="ガル(1988)82">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.82</ref>。 |

|||

==== 議員失職期 ==== |

|||

1848年5月はじめ、プロイセンでドイツ国民議会とプロイセン国民議会の選挙([[普通選挙]]・[[間接選挙]])が行われ、ビスマルクもその議員となることを希望していたが、当選の見込みがなく諦めた<ref name="エンゲルベルク(1996)275">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.275</ref><ref name="ガル(1988)86">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.86</ref>。ビスマルクのような明確な反革命分子に投票する有権者はほとんどおらず、ビスマルクの居住地シェーンハウゼンの選挙区さえも彼を落選させた<ref name="アイク(1993,1)113">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.113</ref>。一時的に議員の地位を失ったビスマルクだったが、これは彼の政治キャリアの終了を意味する物ではなかった<ref name="アイク(1993,1)114">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.114</ref>。 |

|||

1848年夏になると保守主義者が攻勢を強めるようになった<ref name="エンゲルベルク(1996)283">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.283</ref>。ビスマルクはプロイセンの世論形成に大きな役割を果たした保守系新聞『新プロイセン新聞(Neue Preußische Zeitung)』([[鉄十字章]]を紙面に使っていたことから『[[十字章新聞]]([[:de:Kreuzzeitung|Kreuzzeitung]])』と呼ばれた)の発行に協力した<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.120-121</ref><ref>[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.88-89</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)285">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.285</ref><ref name="久保(1914)17">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.17</ref>。第2回連邦州議会以来疎遠になっていたゲルラッハ兄弟との関係も修復し、ゲルラッハ兄弟を通じて国王やロシア大使、イギリス大使などと接触した<ref name="エンゲルベルク(1996)294">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.294</ref>。 |

|||

1848年5月18日からフランクフルトにおいてドイツ憲法制定のためのドイツ国民議会([[フランクフルト国民議会]])が開催されたが、ロシアやイギリスなどから反革命干渉を受け、さらにオーストリアも革命弾圧後にドイツ国民議会の使節を処刑するなどして反革命姿勢を露骨にした<ref>[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.295-296、p.299-299</ref>。こうした情勢の中で国民議会は指導力を発揮できなかった。1848年11月に[[フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルク]]がプロイセン宰相に就任するとプロイセンでも革命の弾圧が本格的に開始された<ref name="アイク(1993,1)129">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.129</ref>。ベルリンは再び軍によって占領され、プロイセン国民議会は休会させられた<ref name="エンゲルベルク(1996)301">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.301</ref><ref name="アイク(1993,1)129"/>。 |

|||

一方で国王は自由主義者の反発を抑えるためのガス抜きで1848年12月5日に自由主義的なプロイセン[[欽定憲法]]を制定した<ref name="エンゲルベルク(1996)306">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.306</ref>。この憲法はフランクフルト国民議会が決議したドイツ憲法ほぼそのままであった。プロイセンに上下院の議会が創設されることとなり<ref name="久保(1914)17"/>、原則として下院選挙は普通選挙と間接選挙によって行われることとなった<ref name="アイク(1993,1)130">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.130</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)307">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.307</ref>。{{-}} |

|||

==== プロイセン下院議員 ==== |

|||

[[file:BismarckLandtag.jpg|180px|thumb|right|プロイセン下院議員時代のビスマルク]] |

|||

1849年1月22日に行われたプロイセン議会下院議員選挙の[[中間選挙人]]選挙は保守派にとって有利な結果になったとは言えなかったが<ref name="エンゲルベルク(1996)312">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.312</ref>、ビスマルクはブランデンブルク選挙区から下院議員選挙に出馬することにした<ref name="アイク(1993,1)134">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.134</ref><ref name="ガル(1988)92">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.92</ref>。2月5日の中間選挙人による選挙の結果、僅差ながらビスマルクが当選した。中間選挙人たちに個人的影響力があったためである<ref name="エンゲルベルク(1996)313">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.313</ref>。 |

|||

1849年2月26日からプロイセン議会が招集された<ref name="成瀬(1996,2)324">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.324</ref>。一方ドイツ国民議会もいまだ存在しており、国民議会は1849年3月27日に[[パウロ教会憲法|ドイツ帝国憲法]](フランクフルト憲法)を決議した。同憲法は連邦制、軍事と外交は中央政府に委ねること、世襲皇帝制、立憲主義内閣、二院制議会(下院は[[普通選挙|普通]]・[[直接選挙|直接]]・[[秘密選挙]]で選出)などを定めていた。さらにその翌日ドイツ国民議会はプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世をドイツ皇帝に選出した<ref name="アイク(1993,1)138">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.138</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)316">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.316</ref><ref name="成瀬(1996,2)321">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.321</ref>。 |

|||

ビスマルクはドイツ国民議会が定めた憲法や帝冠に反対した<ref name="エンゲルベルク(1996)317">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.317</ref><ref name="斎藤(1914)30">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.30</ref>。人民主権を基礎とするドイツ帝国憲法は各邦国の君主の王権をだまし取っており、そのような憲法の下にドイツ統一すべきではなく、プロイセン人はプロイセン人に留まるべきであると述べた<ref name="ガル(1988)108">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.108</ref>。加えてこの憲法が普通選挙と議会の年次予算承認権を認めている点も批判した。ビスマルクによれば普通選挙は「各階級の政治的教養の低下と反比例して影響力を増大させる」ものであり、また議会の年次予算承認権は「普通選挙という博打で選ばれた多数派がいつでも国家機能を停止できてしまう」ものであるという<ref name="アイク(1993,1)140">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.140</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)319">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.319</ref>。帝冠に反対したのは王権は「神の恩寵」で与えられたものであり、国民や議会に与えられるものではないと考えていたためである<ref name="アイク(1993,1)141">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.141</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)319"/>。 |

|||

国王も人民主権を嫌って帝冠も憲法も拒否した<ref name="成瀬(1996,2)339">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.339</ref>。しかしプロイセン下院においては左右両派がほぼ拮抗しており、右派の中にも中道立憲主義者がかなりいた<ref>[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.136-137</ref>。そのため4月21日に下院はドイツ帝国憲法を合法とする決議を行った<ref name="成瀬(1996,2)324"/>。これに対抗して国王は同日中に下院を解散した<ref name="成瀬(1996,2)324"/>。この解散総選挙にあたって国王はプロイセン憲法の選挙制度の条項に重大な修正を加えた。普通選挙は廃され、納税額に応じた[[三等級選挙権]]制度([[:de:Dreiklassenwahlrecht|de]])が導入された<ref name="アイク(1993,1)147">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.147</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)322">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.322</ref><ref name="ガル(1988)91">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.91</ref>。これにより2月のプロイセン下院選挙では53議席だった保守派の議席は7月の選挙では約三分の一を占める114議席に躍進した<ref name="ガル(1988)91">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.91</ref>。ビスマルクも再選を果たした<ref name="ガル(1988)92">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.92</ref>。しかしビスマルクはかなり不人気な候補であり、この選挙制度の下であっても僅差での当選だった<ref name="アイク(1993,1)148">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.148</ref>。 |

|||

国王にとって人民主権を基礎とした「下からのドイツ統一」は論外だったが、プロイセンを中心に君主主義を基礎とした「上からのドイツ統一」には捨てがたい思いがあり、5月26日には[[ザクセン王国|ザクセン]]王、ハノーファー王とともに[[三王同盟]]([[:de:Dreikönigsbündnis|de]])を結んで、[[小ドイツ主義]](プロイセン中心のドイツ)の「ドイツ連合」と「ドイツ連合憲法」を創設することを取りきめた。しかしこの路線は既存のドイツ連邦の議長国であり、[[大ドイツ主義]](オーストリア中心のドイツ)の「[[七千万人帝国]]」構想を推進するオーストリア帝国との対立を深めることになった<ref name="アイク(1993,1)153">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.153</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)325">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.325</ref><ref name="成瀬(1996,2)339-340">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.339-340</ref>。ドイツ連合憲法はかなりの部分がドイツ帝国憲法に沿っていたため、自由主義右派が支持していた<ref name="エンゲルベルク(1996)326">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.326</ref><ref name="成瀬(1996,2)340">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.340</ref>。 |

|||

1849年8月に召集されたプロイセン下院において国王は各議員にドイツ連合やドイツ連合憲法に対する態度を表明することを求めた<ref name="エンゲルベルク(1996)324">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.324</ref>。正統主義・[[神聖同盟]]の立場に立つ強硬保守はオーストリアとの関係を悪化させるドイツ連合には否定的だった<ref name="成瀬(1996,2)340"/>。ビスマルクも9月6日の下院演説で自由主義者がフランクフルトでの失敗に懲りずに再びドイツ憲法によって各領邦の君主から主権を奪おうとしているとして、将来ドイツ憲法を承認する際にはプロイセン議会はそれを審理する権利を留保すべきであると主張した<ref name="ガル(1988)119">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.119</ref>。またフリードリヒ大王だったならばオーストリアと反革命の保守的連携を組んで革命と戦ったであろうと述べた<ref name="ガル(1988)122">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.122</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)328">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.328</ref><ref name="林(1993)209">[[#林(1993)|林(1993)]] p.209</ref>。さらに演説の最後には「我々はプロイセン人であり、プロイセン人に留まりたいと思う」と締めくくり、ドイツ連合を拒否する態度を示した<ref name="アイク(1993,1)157">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.157</ref>。 |

|||

[[file:Erfurter unionsparlament.jpg|180px|thumb|right|[[エルフルト]]で開かれた連合議会。]] |

|||

1850年3月20日から4月29日にかけて三王同盟三国による[[エルフルト連合議会]]([[:de:Erfurter Unionsparlament|de]])が召集され、ビスマルクもその議員となった<ref name="久保(1914)18">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.18</ref>。ここでもビスマルクはナショナリズム派と自分の相違点を強調し、連合憲法の大幅な修正を求めた<ref name="ガル(1988)124">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.124</ref>。 |

|||

プロイセン軍が国民の憲法闘争を鎮圧した結果、各領邦は革命の不安から解放され、プロイセン中心のドイツ連合に参加せねばならない事情もなくなった。オーストリアはドイツ連邦規約に反するとしてプロイセン中心のドイツ連合の切り崩しを図り、三王同盟もやがて崩壊した<ref name="成瀬(1996,2)340"/><ref name="アイク(1993,1)162">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.162</ref>。ロシアの支持を取り付けたオーストリアの威圧を受けて1850年11月29日にプロイセンは[[オルミュッツ協定]]を結ばされ、プロイセン中心のドイツ連合建設の動きはとん挫した<ref name="エンゲルベルク(1996)338">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.338</ref><ref name="成瀬(1996,2)341">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.341</ref>。 |

|||

プロイセンがオルミュッツ協定に反発しようとするならば再び国内の自由主義・民主主義・ナショナリズム運動を高揚させねばならなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)341">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.341</ref>。ビスマルクはこれを何より嫌ったため、1850年12月3日の下院においてプロイセンに屈辱的なオルミュッツ協定に賛成する演説を行った<ref name="アイク(1993,1)176">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.176</ref><ref name="斎藤(1914)34-35">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.34-35</ref>。その中で「君主の助言役は敵(オーストリア・ロシア)よりも危険な同盟者(国内の自由主義者・民主主義者)から君主を守らねばならない。プロイセンがヨーロッパが追放した者の集合場所になってはならない。」とする演説を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)342">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.342</ref>。{{-}} |

|||

=== 外交官 === |

|||

==== 連邦議会プロイセン公使 ==== |

|||

オルミュッツ協定で取りきめられた自由会議が[[ドレスデン]]で開催されたが、オーストリアはドイツ連邦指導権をプロイセンに認めず、プロイセン側もオーストリア全領土をドイツへ加えることに反対した。話はまとまらず、1848年革命で停止されていたドイツ連邦議会をフランクフルトで再開することのみを決定して終わった<ref name="エンゲルベルク(1996)348">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.348</ref><ref name="ガル(1988)142">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.142</ref>。 |

|||

[[File:Frankfurt Palais Thurn und Taxis Portal.jpg|250px|thumb|right|ドイツ連邦議会]] |

|||

連邦議会に派遣するプロイセン全権公使にはプロイセンの利害をしっかりと主張しつつ、反革命を共通項にしてオーストリアと連携できる人物がよいと考えられた<ref name="アイク(1993,1)180">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.180</ref><ref name="ガル(1988)143/155">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.143/155</ref>。その中で国王は侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハの推挙でオルミュッツ協定の擁護者であり、熱狂的な君主主義者のビスマルクを連邦議会公使にすることを決めた。ビスマルクは1851年5月8日に国王に召集されてその旨を告げられ、さしあたって枢密参事官に任命された<ref name="エンゲルベルク(1996)348"/><ref name="ガル(1988)144-145">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.144-145</ref>。 |

|||

この抜擢によりこれまであまり目立たない存在だったビスマルクに本格的にスポットライトがあたるようになった<ref name="ガル(1988)145"/>。しかし反発も多く、王弟ヴィルヘルム王子は「[[在郷軍]]([[:de:Landwehr|de]])少尉が連邦議会公使になるというのか」と不満の声を漏らしている<ref name="エンゲルベルク(1996)349">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.349</ref><ref name="ガル(1988)143">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.143</ref>。宰相[[オットー・テオドール・フォン・マントイフェル]]は国王の信任厚き侍従武官長の意に表だって逆らおうとは思わなかったが、行政試補の公務員経歴しかないビスマルクの重要な外交官ポストへの任用に疑問を感じていた<ref name="アイク(1993,1)181">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.181</ref>。 |

|||

ビスマルクは5月11日に過渡期的な全権公使だったテオドール・フォン・ロッヒョウ中将に随行してフランクフルトへ着任した<ref name="アイク(1993,1)188">[[#アイク(1993,1)|アイク(1993) 1巻]] p.188</ref>。7月15日にはロッヒョウから受け継いで正式に連邦議会プロイセン全権公使となった<ref name="アイク(1993,1)188"/><ref name="ガル(1988)145">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.145</ref><ref name="斎藤(1914)39">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.39</ref>。しかしオーストリアと保守的連携を取ることは難しかった。オーストリアは革命以上にプロイセンのドイツ連邦破壊の傾向を危険視していた<ref name="ガル(1988)156">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.156</ref>。ビスマルクは連邦議会議長を務めるオーストリア公使とドイツ艦隊の資金拠出問題、ドイツ連邦出版法制定問題、[[ドイツ関税同盟]]問題などをめぐって鋭く対立した<ref name="エンゲルベルク(1996)368-372">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.368-372</ref><ref name="斎藤(1914)19">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.42-43</ref>。特に関税同盟の問題は[[保護貿易]]を推進したいオーストリアと[[自由貿易]]を推進したいプロイセンで対立が深まり、両国がそれぞれ関税同盟を作って対抗する事態となった<ref name="エンゲルベルク(1996)372">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.372</ref><ref name="成瀬(1996,2)346">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.346</ref>。ビスマルクはオーストリアとの激しい論争に激昂してオーストリア公使[[ベルンハルト・フォン・レヒベルク]]([[:de:Bernhard von Rechberg|de]])伯爵(後のオーストリア宰相)に決闘を申し込む騒ぎまで起こしたという<ref name="久保(1914)20">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.20</ref>。 |

|||

フランクフルト時代を通じてビスマルクは神聖同盟など正統主義から離れ、プロイセン強化のためにはオーストリアと対決することも辞さない立場へ変更していった<ref name="成瀬(1996,2)368">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.368</ref>。ビスマルクはかつてあれほど憎んだブルジョワ自由主義者の[[小ドイツ主義]]ナショナリズムや経済思想が反オーストリアやプロイセン大国化に役立つと評価するようにもなった。フランクフルトというヨーロッパ金融の一大拠点で生活するようになって自分のような土地貴族とブルジョワの間には共通する利害も多いと感じるようになったのである<ref name="ガル(1988)257-258">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.257-258</ref>。{{-}} |

|||

==== クリミア戦争をめぐって ==== |

|||

[[File:Napoleon III. of France.jpg|180px|thumb|right|クリミア戦争後影響力を増大させ、後にビスマルクと因縁の関係となる[[フランス皇帝]][[ナポレオン3世]]]] |

|||

1853年7月に[[バルカン半島]]と[[近東]]に勢力を広げんとしたロシア帝国が[[ドナウ川]]沿岸の[[オスマン帝国]]領、[[ワラキア公国]]、[[モルダヴィア公国]](現在の[[ルーマニア]]にあたる地域)を占領した<ref name="ガル(1988)195">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.195</ref>。しかしオスマンの背後には英仏がおり、この両国が1854年3月にロシアに宣戦布告して[[クリミア戦争]]がはじまった<ref name="エンゲルベルク(1996)396">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.396</ref>。オーストリアは中立を宣言しながらルーマニアへ進軍するなど実質的に反ロシアでクリミア戦争に介入した<ref name="エンゲルベルク(1996)397">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.397</ref>。 |

|||

プロイセンでもどちらに付くべきか議論が起こり、「自由主義秘密顧問団」と呼ばれた「週報党」{{#tag:ref|比較的自由主義的な官僚や貴族たちによって構成されていた勢力。1851年に『プロイセン週報』という機関紙を発行するようになったためこう呼ばれる<ref name="ガル(1988)194">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.194</ref>。|group=#}}が自由主義の立場から親英を主張<ref name="エンゲルベルク(1996)403">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.403</ref><ref name="ガル(1988)199">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.199</ref>、一方ビスマルクの政治的同志たちは神聖同盟擁護の立場から親露を主張した<ref name="ガル(1988)199"/>。しかしビスマルクは自らが政治的に孤立する危険を冒してもプロイセン宰相マントイフェルに反オーストリア的な中立を具申した<ref name="ガル(1988)195/199">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.195/199</ref>。ビスマルクの政治的立場からいって週報党や親英は支持できなかったが、実質的には彼らに近い立場をとった<ref name="ガル(1988)199"/>。英仏の支持をプロイセンに取り付けてオーストリアの外交的地位を弱めることが最も重要と考えていたのである<ref name="ガル(1988)199"/>。 |

|||

しかし国王とマントイフェル宰相は事を荒立てまいと週報党の面々を官職から解雇しつつ、財政的に単独での出兵が難しくなったオーストリアの強要に応じる形で1854年4月に[[普墺攻守同盟]]を締結した<ref name="エンゲルベルク(1996)404">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.404</ref>。ビスマルクはこの同盟を「我が国の美しく精強な[[フリゲート艦]]を虫食いだらけのオーストリアの軍船に繋ぎとめる物」として批判した<ref name="ガル(1988)199"/>。オーストリアは1855年1月にもドイツ連邦議会においてドイツ連邦軍の兵力の半分をクリミア戦争に動員することを求めたが、ビスマルクはこれを巧みに拒否した<ref name="エンゲルベルク(1996)406">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.406</ref>。 |

|||

クリミア戦争がいまだ終結していない1855年8月に[[パリ万国博覧会 (1855年)|パリ万国博覧会]]に出席し、そこで[[フランス皇帝]][[ナポレオン3世]]と面会した<ref name="エンゲルベルク(1996)410">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.410</ref><ref name="ガル(1988)213">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.213</ref><ref name="久保(1914)22">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.22</ref>。正統主義者のレオポルト・フォン・ゲルラッハはナポレオン3世を[[ナポレオン・ボナパルト|初代ナポレオン]]と同様に[[フランス革命]]の流れを汲む人物と看做して嫌っていたので、ビスマルクの訪仏を快く思わなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)360/411">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.360/411</ref>。ビスマルクはゲルラッハにナポレオン3世や[[ボナパルティズム]]に共感など全く感じてない旨の申し開きをしている<ref name="エンゲルベルク(1996)412">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.412</ref>。しかしビスマルクはこの1855年の時点で内心ではナポレオン3世が将来プロイセンの同盟者になりうると考えていたという<ref name="ガル(1988)214">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.214</ref>。 |

|||

クリミア戦争はロシアの敗北に終わり、1856年2月3月のパリ講和会議の結果ロシアは弱体化して影響力を弱め、逆にフランスが影響力を増大させた。バルカン半島をめぐってオーストリアとロシアの対立は強まり神聖同盟は事実上崩壊した<ref name="エンゲルベルク(1996)407">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.407</ref><ref name="ガル(1988)202">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.202</ref>。 |

|||

パリ講和会議後にビスマルクは「フランスは今や自由に同盟国を選べる立場だが、ロシアと手を組む可能性が高い」「我が国とオーストリアは利害対立が多すぎて同盟関係の構築は不可能であり、対決は避けられない」「我が国がドイツ内で強化されるにはドイツ外の協力が必要であり、フランスとロシアの同盟の中に入るべきだ」という趣旨の主張を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)409-410">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.409-410</ref><ref name="ガル(1988)205-209">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.205-209</ref>。これに反発したゲルラッハとの間で1857年春から夏にかけて書簡の往復が行われた<ref name="ガル(1988)212">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.212</ref>。反ボナパルティズムにこだわるゲルラッハとの意見統一は見ず、二人の距離感は広がった<ref name="エンゲルベルク(1996)417">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.417</ref><ref name="ガル(1988)219">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.219</ref>。{{-}} |

|||

==== 駐ロシア大使 ==== |

|||

[[File:Bundesarchiv Bild 183-R15449, Otto von Bismarck.jpg|180px|thumb|right|1860年、ロシア大使時代のビスマルク]] |

|||

1858年10月7日、[[精神疾患]]の国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世に代わって政務を執るため王弟ヴィルヘルム王子が[[摂政]]に就任した<ref name="斎藤(1914)48">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.48</ref><ref name="林(1993)168">[[#林(1993)|林(1993)]] p.168</ref>。ヴィルヘルム王子は1848年革命の憲法闘争の鎮圧軍の指揮をとった人物で自由主義・民主主義者たちから「反動の首領」と看做されていたが、后の[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]の影響でその後自由主義に理解を示すようになりマントイフェル宰相の親露外交や官僚政治を批判するようになっていた<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.353-354</ref>。ヴィルヘルムの摂政就任後マントイフェル内閣は更迭され、プロイセン王家[[ホーエンツォレルン家]]の分家である[[ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家|ジグマリンゲン家]]の[[カール・アントン (ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯)|カール・アントン侯]]を宰相、[[ルドルフ・フォン・アウアースヴァルト]]([[:de:Alfred von Auerswald|de]])を副宰相とする穏健自由主義者の貴族による内閣が誕生した(この体制は「[[新時代]]([[:de:Neue Ära|de]])」と呼ばれた)<ref name="林(1993)168"/><ref name="エンゲルベルク(1996)423">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.423</ref>。強硬保守の侍従武官長レオポルト・フォン・ゲルラッハもこの際に更迭された<ref name="エンゲルベルク(1996)424">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.424</ref>。 |

|||

ビスマルクもベルリンの新政権に嫌われて1859年1月29日に駐ロシア全権大使に左遷されることとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)426">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.426</ref><ref name="ガル(1988)228">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.228</ref><ref name="久保(1914)23">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.23</ref><ref name="斎藤(1914)49">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.49</ref>。同年2月末にフランクフルトを出て3月にロシア帝国首都[[サンクト・ペテルブルク]]に着任した。4月1日に[[ツァーリ|ロシア皇帝]][[アレクサンドル2世]]に信任状を奉呈した<ref name="エンゲルベルク(1996)435">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.435</ref>。 |

|||

左遷のストレスでビスマルクはペテルブルクでよく病になった<ref name="エンゲルベルク(1996)426">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.426</ref><ref name="ガル(1988)245">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.245</ref>。しかしロシアで高まる反オーストリアの機運の中、ビスマルクは自分の反オーストリア的立場がロシア皇帝やロシア外相[[アレクサンドル・ゴルチャコフ]]などから歓迎されていると感じた<ref name="エンゲルベルク(1996)438">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.438</ref>。特にゴルチャコフとは親しくなり、二人は毎日のように政治談議にふけった<ref name="加納(2001)194">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.194</ref>。 |

|||

==== イタリア統一戦争をめぐって ==== |

|||

[[イタリア統一運動|イタリア問題]]をめぐってフランスとオーストリアの対立が強まる中、反ボナパルティズムとオーストリア支持を表明したゲルラッハ勢力とは一段と距離が開いた<ref name="エンゲルベルク(1996)443">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.443</ref>。1859年4月29日にオーストリアが[[サルデーニャ王国]]へ侵攻を開始し、フランスがサルデーニャを支援した。ビスマルクはロシア外相ゴルチャコフと協力してロシアがフランス側で参戦するかもしれないという印象をベルリンに送ることで政府に反オーストリア的中立の立場をとらせることに尽力した<ref name="エンゲルベルク(1996)446">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.446</ref>。 |

|||

摂政ヴィルヘルムは自分にドイツ連邦軍の指揮権が認められる場合に限り、オーストリア側で参戦すると宣言した<ref name="ガル(1988)242">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.242</ref>。ビスマルクはこれに不快を感じたが、要求に応じなかったオーストリアとプロイセンの対立が深まっていったので結局ビスマルクの思惑どおりになった<ref name="久保(1914)24">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.24</ref>。ビスマルクは1859年5月12日の書簡の中で「私の見る限りドイツ連邦の現状がプロイセンの欠陥であり、早急に治療できなければ我々は遅かれ早かれ鉄と火によって治療せねばならなくなるだろう」と書いている<ref name="アイク(1993,2)57">[[#アイク(1993,2)|アイク(1993) 2巻]]、p.57</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)447">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.447</ref><ref name="ガル(1988)243-244">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.243-244</ref>。隣国を弱体化した状態に置いておくためフランスはイタリアの完全な統一は望んでおらず、また連邦軍指揮権の要求など好戦的な姿勢を強めるプロイセンの動きを警戒して1859年7月11日にオーストリアとフランスはサルデーニャに独断で[[ヴィッラフランカの休戦|休戦協定]]を締結した<ref name="ガル(1988)242">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.242</ref><ref name="前田靖一(2009)124">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.124</ref>。 |

|||

イタリア統一戦争終結後の1859年9月15日にフランクフルトで[[ドイツ国民協会]]([[:de:Deutscher Nationalverein|de]])が組織された<ref name="エンゲルベルク(1996)460">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.460</ref>。この組織はサルデーニャ政府に協力してイタリア統一に尽力したイタリア国民協会に触発された各ドイツ諸邦の自由主義者や民主主義者によって結成された組織であり、自由主義ナショナリズム、小ドイツ主義統一を推進した<ref name="成瀬(1996,2)354">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.354</ref>。ビスマルクはどの保守政治家よりもこのドイツ国民協会に接近した<ref name="ガル(1988)259">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.259</ref>。彼は1860年頃には自由主義者・民主主義者の「下からのナショナリズム」を[[マキャヴェリズム]]的に小ドイツ主義統一に利用することを本格的に計画するようになった<ref name="成瀬(1996,2)356">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]]、p.356</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)463">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]]、p.463</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 宰相内定 ==== |

|||

[[File:Empress Augusta.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクの宰相就任に反対した王妃[[アウグスタ・フォン・ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ|アウグスタ]]。]] |

|||

1861年1月2日に国王が崩御し、その弟である摂政ヴィルヘルムが[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]として新しいプロイセン王に即位した<ref name="エンゲルベルク(1996)476">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.476</ref><ref name="ガル(1988)259">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.259</ref><ref name="斎藤(1914)52">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.52</ref>。1861年12月のプロイセン下院選挙で自由主義左派政党[[ドイツ進歩党]]([[:de:Deutsche Fortschrittspartei|de]])が109議席、自由主義右派が95議席、カトリック派が54議席、自由主義中央左派が52議席を獲得した。一方保守派はわずか15議席に落ちぶれた<ref name="エンゲルベルク(1996)482">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.482</ref><ref name="前田光夫(1980)172">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.172</ref><ref name="望田(1972)139">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.139</ref>。 |

|||

最大勢力の進歩党は小ドイツ主義統一、自由主義的法治国家の樹立、立憲政治の確立、軍事費を含めた予算の公表などを求めた<ref name="エンゲルベルク(1996)482">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.482</ref><ref name="ガル(1988)271">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.271</ref>。国王は警戒を強め、1862年3月に議会を解散するとともに穏健自由主義内閣を更迭したが<ref name="エンゲルベルク(1996)482"/><ref name="成瀬(1996,2)367">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.367</ref>、ビスマルクは進歩党の小ドイツ主義統一論に着目し、これを利用すれば味方に引き入れられると考えていた<ref name="ガル(1988)271"/>。 |

|||

次の宰相にビスマルクが候補に挙がったが、王妃アウグスタはビスマルクを「彼は何の原則もない男です。どんなことでもやりかねず、万人の恐怖の的になっています」と評して宰相に任命することに強く反対した<ref name="ガル(1988)281">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.281</ref><ref name="加納(2001)192">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.192</ref>。アウグスタは宮廷内自由主義者の中心人物だったが、ビスマルクを激しく憎み、ビスマルクの敵になる者ならばどのような政治傾向の者でも支援した<ref name="エンゲルベルク(1996)487">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487</ref>。 |

|||

結局は反自由主義者の貴族院議長[[アドルフ・ツー・ホーエンローエ=インゲルフィンゲン]]が宰相に任命された(実質的な内閣の指導者は蔵相[[アウグスト・フォン・デア・ハイト]]男爵([[:de:August von der Heydt (1801–1874)|de]]))<ref name="ガル(1988)273-274">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.273-274</ref><ref name="前田光夫(1980)183">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.183</ref>。しかし1862年4月28日と5月6日の解散総選挙の結果は政府にとってさらに壊滅的だった。保守派の議席は更に減って11議席になり、閣僚も全て落選した。政府に協力的な態度をとった自由主義右派とカトリック派も大きく議席を落とした。一方で進歩党が135議席、中央左派が96議席を獲得して躍進した<ref name="ガル(1988)276-277">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.276-277</ref><ref name="前田光夫(1980)185">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.185</ref>。政府と議会の協調は一層難しくなった。プロイセン王権の支柱は陸軍のみとなり、陸相[[アルブレヒト・フォン・ローン]]が政府の中心となった<ref name="エンゲルベルク(1996)483">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.483</ref>。 |

|||

陸軍は議会に対するクーデタも計画していたが、ローンはクーデタに慎重であり、小ドイツ主義とプロイセン王権維持を同時に遂行できる者としてビスマルクを宰相にしたいと考えた<ref name="エンゲルベルク(1996)484">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.484</ref>。ビスマルクは国王の召集を受けて1862年5月10日にベルリンに到着した。ヴィルヘルム1世と長時間に及ぶ会談を行い、ここでビスマルクの宰相任用が内定した<ref name="ガル(1988)281">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.281</ref>。しかしさしあたって下院の自由主義者たちの出方を見る必要があり、また[[普仏通商条約]]が普墺協定に違反するとしてオーストリアと外交問題になっていた時期であったので現時点での宰相交代は時期尚早として、ひとまずビスマルクは駐フランス全権大使に任命され、[[パリ]]で研鑽を積むこととなった<ref name="ガル(1988)282">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]]、p.282</ref><ref name="斎藤(1914)54">[[#斎藤(1914)|斎藤(1914)]] p.54</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 駐フランス大使 ==== |

|||

フランス皇帝ナポレオン3世は新たにやってきた大使が近いうちにプロイセン宰相になる可能性が高いと知っていたので、たびたび召集して会見を行った<ref name="ガル(1988)283">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.283</ref>。ビスマルクはナポレオン3世との会談について国王や外相に報告書を送ったが、それを自らの意見表明に利用した。その中で彼は「フランス皇帝は小ドイツ主義、反オーストリア、親プロイセンの立場をとることに前向きである」という印象を書き送っている<ref name="エンゲルベルク(1996)485-486">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.485-486</ref><ref name="ガル(1988)284-286">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.284-286</ref>。 |

|||

1862年7月初めには[[ロンドン万国博覧会 (1862年)|ロンドン万国博覧会]]に出席するため[[ロンドン]]に赴いた。英国首相[[パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプル]]と外相の[[初代ラッセル伯ジョン・ラッセル]]と会談した。この会談に関するヴィルヘルム1世への報告書で彼は「イギリスはわが国の現状をよく知らず、小ドイツ主義統一への協力も得られないだろう」という印象を送っている。旧週報党やバーデン大公など自由主義君主グループが以前から親英を主張していたのでこれを牽制する意味があったと思われる<ref name="ガル(1988)287">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.287</ref>。 |

|||

ビスマルクの報告書を見た王妃アウグスタは「ビスマルクは連邦議会で親プロイセン国に不信感を持たせ、反プロイセン国には『ドイツの中のプロイセン』ではなく『危険な大国プロイセン』の印象だけを残した人物である」とする書簡を出して再びビスマルク批判を行った<ref name="エンゲルベルク(1996)487">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487</ref>。とはいえビスマルクの宰相任用は今や王権の唯一の支柱である陸軍が希望することであり、彼女にできたことはせいぜいビスマルクのベルリン召集を一度延期させたことだけだった<ref name="エンゲルベルク(1996)487-488">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.487-488</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== プロイセン宰相 === |

|||

==== 宰相任命 ==== |

|||

[[File:Wilhelm1.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクを宰相に任命し、崩御まで深く信任し続けたプロイセン国王[[ヴィルヘルム1世 (ドイツ皇帝)|ヴィルヘルム1世]]]] |

|||

1862年9月11日から18日のプロイセン議会は国王が推し進めようとした軍制改革{{#tag:ref|軍制改革問題はマントイフェル宰相時代に保守派が提起した問題で国民の国王への忠誠を強化するために兵役2年を兵役3年に戻し、正規軍を増強し、市民的な国土防衛軍の縮小することを柱とした。「新時代」にはこの計画は押し込められたが、1859年にローンが陸相となると王権の支柱である軍隊の増強という観点から蒸し返され、正規軍兵力増強、3年の兵役、国土防衛軍の義務期間の縮小、予備役期間の延長を柱とする軍制改革が議会に提出された<ref name="成瀬(1996,2)366">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.366</ref>。しかし下院の自由主義者たちは軍隊を国民代表者たる下院の統制下に置こうと考えていたので軍隊に対する王権強化の狙いがあるこの軍制改革案を拒否した<ref name="成瀬(1996,2)367"/>。|group=#}}を盛り込んだ予算案を拒否する態度をとり紛糾した。一部の反政府派議員が妥協案{{#tag:ref|妥協案は進歩党の[[カール・トヴェステン]]([[:de:Karl Twesten|de]])、中央左派の[[フリードリヒ・シュターヴェンハーゲン]]([[:de:Friedrich Stavenhagen|de]])と[[ハインリヒ・フォン・ジイベル]]([[:de:Heinrich von Sybel|de]])の三者によりだされた。兵役期間2年のままを条件に軍隊編成予算を認めるという内容だった<ref name="エンゲルベルク(1996)492">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.492</ref><ref name="ガル(1988)300">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.300</ref>。|group=#}}を提出したが、ヴィルヘルム1世はこれを王の統帥権に対する挑戦と看做して応じようとしなかった<ref name="ガル(1988)300"/><ref name="エンゲルベルク(1996)492-493">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.492-493</ref>。この国王の非妥協的な態度に議会は憤慨して妥協案は否決された。政府内でも意見が分かれて分裂し、王弟カール王子や[[グスタフ・フォン・アルヴェンスレーベン]]([[:de:Gustav von Alvensleben|de]])中将、[[エドヴィン・フォン・マントイフェル]]([[:de:Edwin Freiherr von Manteuffel|de]])軍事官房長らが議会に対するクーデタを主張し<ref name="前田光夫(1980)212">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.212</ref>、一方蔵相フォン・デア・ハイト男爵や外相[[アルブレヒト・フォン・ベルンシュトルフ]]伯爵([[:de:Albrecht von Bernstorff|de]])らは議会の承認した予算無しで統治を行おうとする政府には所属できないとして辞表を提出した<ref name="ガル(1988)307">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.307</ref><ref name="前田光夫(1980)195">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.195</ref>。 |

|||

議会と妥協する意思もクーデタの意思もなかった国王は退位を決意したが、王位継承権者の[[フリードリヒ3世 (ドイツ皇帝)|王太子フリードリヒ]](後の第8代プロイセン王、第2代ドイツ皇帝)はこのような時局に王位を継ぎたがらず父王の退位を諌止した<ref name="ガル(1988)305-306">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.305-306</ref><ref name="前田光夫(1980)194">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.194</ref>。この混迷した事態にローンは自分には収集不可能と判断してパリのビスマルクに「遅延は危険([[:en:Periculum in mora|Periculum in mora]])。急がれよ(Dépêchez-vous)」という電報を送った<ref name="エンゲルベルク(1996)492">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.493</ref><ref name="ガル(1988)302">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.302</ref><ref name="前田光夫(1980)195">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.195</ref>。 |

|||

1862年9月22日にビスマルクはベルリンと[[ポツダム]]の間にある[[バーベルスベルク]]離宮においてヴィルヘルム1世と会見した<ref name="エンゲルベルク(1996)494">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494</ref><ref name="ガル(1988)308">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.308</ref>。ヴィルヘルム1世は軍制改革を断行する勇気ある大臣が現れないなら退位するという意思を伝えたが、これに対してビスマルクは自分は王権を守ることに尽くす忠臣であり、また現状でも入閣する用意があり、議会の多数派に反してでも軍制改革を断行し、辞職者が出ても怯まないことを伝えた<ref name="エンゲルベルク(1996)494-495">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494-495</ref><ref name="ガル(1988)308-309">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.308-309</ref>。これを聞いたヴィルヘルム1世は「それならば貴下とともに闘う事が私の義務だ。私は退位しない。」と述べた<ref name="ガル(1988)309">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.309</ref><ref name="前田靖一(2009)148">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.148</ref>。 |

|||

しかしてビスマルクはプロイセン王国宰相に任じられた。またベルンシュトルフ辞職後に外相を兼務した<ref name="前田光夫(1980)213">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.213</ref>。最後までビスマルクの宰相就任に反対した王妃アウグスタに対してヴィルヘルム1世は9月23日の手紙で「軍隊再編を取り消させようとする下院はもはや軍と国に破滅を命じているに等しい。こういう鉄面皮に対抗するために同じ鉄面皮を登用することを私は躊躇わないし、躊躇ってはならないのだ」と述べている<ref name="加納(2001)204"/><ref name="ガル(1988)322">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.322</ref>。 |

|||

ビスマルクはヴィルヘルム1世に「主君である[[ブランデンブルク選帝侯]]の危機を目の当たりにした臣下と同じ気持ちです。私の成しうる限りを陛下にお捧げいたします」と述べ、「立憲大臣」としてではなく「王朝の大臣」として国王に仕える心情を示した<ref name="エンゲルベルク(1996)494-495">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.494-495</ref><ref name="ガル(1988)309-310">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.309-310</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.212-213</ref>。このビスマルクの古い君主主義の心情は18歳年長の主君ヴィルヘルム1世の心情と合致し、二人の親密さは年を経るごとに強まっていくことになる<ref name="ガル(1988)310">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.310</ref>。国王はビスマルク以上に正統主義や国王の威厳に固執したのでビスマルクと衝突することも少なくはなかったが、ビスマルクの幾度もの辞職願いに対して「宰相は余人をもって代えがたい」と述べて慰留し続けた<ref name="加納(2001)98">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.98</ref>。 |

|||

ビスマルクは後年ヴィルヘルム1世について「御老体の腰をあげさせるのは難しいことだったが、一度彼から支持を得れば彼はそれを守り通した。誠実で正直で信頼のできる人物だった。」と語っている<ref name="ガル(1988)310"/>。{{-}} |

|||

==== 鉄血演説 ==== |

|||

[[File:Otto+von+bismarck.jpg|180px|thumb|right|プロイセン宰相オットー・フォン・ビスマルク]] |

|||

下院の反政府派議員たちは国民の支持を背景に強気を崩さなかった。国王や貴族院が受け入れないことを承知の上で9月23日の下院で1862年度予算から軍隊再編に必要な経費を全て排除することを採択した。プロイセン憲法では予算の成立は議会と国王の一致を必要としたので議会との交渉のために9月29日にビスマルクは1863年度予算を撤回せざるをえなくなった<ref name="ガル(1988)322">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.322</ref><ref name="前田光夫(1980)219-220">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.219-220</ref>。下院は政府との交渉を予算委員会に委ねた<ref name="ガル(1988)323">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.323</ref>。 |

|||

9月30日に下院予算委員会に立ったビスマルクは、委員をなだめるため、軍制改革において重要なのは国内問題の観点ではなく、対外問題、すなわちドイツ問題で有利に立つためにプロイセン軍事力を増強することであることを理解させようとし、[[鉄血演説]]を行った<ref name="ガル(1988)323"/>。 |

|||

{{Quotation|全ドイツがプロイセンに期待するのは自由主義ではなく武力である。[[バイエルン王国|バイエルン]]、[[ヴュルテンベルク王国|ヴュルテンベルク]]、[[バーデン大公国|バーデン]]は好きに自由主義をやっていればいい。これらの諸国にプロイセンと同じ役割を期待する者は誰もいないだろう。プロイセンはすでに何度か逃してしまったチャンスの到来に備えて力を蓄えておかねばならない。[[ウィーン条約]]後のプロイセンの国境は健全な国家運営に好都合とはいえない。現在の問題は演説や多数決-これが1848年から1849年の大きな過ちであったが-によってではなく、鉄と血によってのみ解決される<ref name="飯田(2010)18">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.18</ref><ref name="ガル(1988)324">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.324</ref>。|1862年9月30日プロイセン下院予算委員会での演説}} |

|||

あまりにも性急に戦争の意思を露わにした演説だった<ref name="エンゲルベルク(1996)496">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.496</ref>。確かに小ドイツ主義統一はプロイセン自由主義者のテーゼであり、下院の最大勢力である進歩党は綱領でそのためには戦争も辞さない立場を表明していた<ref name="ガル(1988)325">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.325</ref>。しかしこの演説は反発を招いただけだった。予算委員の一人で進歩党スポークスマンである[[ベルリン大学]][[病理学]]者[[ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョー]]は「内政問題の解決のために戦争を開始するつもりか」と批判的に述べた<ref name="エンゲルベルク(1996)497">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.497</ref><ref name="ガル(1988)325">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.325</ref>。後にビスマルク崇拝者となる[[ハインリッヒ・フォン・トライチケ]]も「私はプロイセンを愛しているが、ビスマルクごとき浅薄なユンカーが『鉄と血』でドイツを征服するなどと大言壮語しているとただ滑稽なだけだ」と評した<ref name="ガル(1988)326">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.326</ref>。ビスマルクの一番の同志である陸相ローンさえ「機知にとんだ無駄話」と評した<ref name="エンゲルベルク(1996)496"/><ref name="ガル(1988)326">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.326</ref>。 |

|||

この演説でビスマルクは「鉄血宰相」の異名を得た<ref name="加納(2001)77">[[#加納(2001)|加納(2001)]] p.77</ref><ref name="飯田(2010)18"/>。{{-}} |

|||

==== 自由主義者との対立 ==== |

|||

下院との協議は失敗に終わり、10月13日に議会は停会した。ビスマルクはこの際に国王を通じて当面は議会の予算決議なしの歳出で政治を行うことを宣言した<ref name="エンゲルベルク(1996)499">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.499</ref><ref name="前田光夫(1980)229">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.229</ref>。これにより1866年まで政府と自由主義者の間で[[プロイセン憲法闘争|憲法闘争]]([[:de:Preußischer Verfassungskonflikt|de]])が巻き起こった<ref name="林(1993)171">[[#林(1993)|林(1993)]] p.171</ref>。 |

|||

1863年1月に再び議会が招集されるとビスマルクは「憲法には国王と議会が予算で妥協できなかった場合の規定がない。しかし国家運営は一瞬たりとも停止するわけにはいかないのでその場合政府は議会から承認を受けた予算がなくても政治を行えるべき」という[[空隙説]]([[:de:Lückentheorie (Politik)|de]])を説いて正当化を図った<ref name="エンゲルベルク(1996)499"/><ref name="成瀬(1996,2)369">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.369</ref><ref name="林(1993)172">[[#林(1993)|林(1993)]] p.172</ref><ref name="前田光夫(1980)256">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.256</ref>。ウィルヒョーはこれを違憲であるとする非難動議を提出し、下院はこれを圧倒的多数で可決した<ref name="エンゲルベルク(1996)499"/><ref name="前田光夫(1980)258">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.258</ref>。 |

|||

折しも[[ポーランド立憲王国|ロシア帝国支配下ポーランド]]では1863年1月からロシアの支配に抵抗する[[1月蜂起|ポーランド人の蜂起]]が発生しており、ヨーロッパ中の自由主義者はこれを[[民族自決]]運動と看做して共感を寄せていた。しかしビスマルクはプロイセンのポーランド支配地域への波及阻止や露仏の接近阻止という観点から国王副官アルヴェンスレーベン将軍をペテルブルクへ派遣し、2月8日に普露両国が蜂起鎮圧の追撃にあたってお互い国境越境を許し合うという[[アルヴェンスレーベン協定]]([[:de:Alvenslebensche Konvention|de]])を締結させた<ref name="ガル(1988)346">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.346</ref><ref name="前田靖一(2009)167">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.167</ref>。これによりビスマルクは国内外の自由主義者から更に激しい反発を受けた<ref name="ガル(1988)347">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.347</ref>。 |

|||

ビスマルクは下院で自由主義議員と論争しつつ、下々の自由主義者の弾圧に乗り出した。「公務員の身分を政府の見解に反する政治運動に利用してはならない」として保守思想を持たない公務員の追放を開始した。群長一人一人の免職についてを閣議にあげる徹底ぶりだったという<ref name="エンゲルベルク(1996)500">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.500</ref>。さらに自由主義・民主主義ジャーナリズムへの弾圧を行うべく、1863年6月1日には「新聞並びに雑誌の禁止に関する勅令」(Verordnung betreffend das Verbot von Zeitungen und Zeitschriften)を出した。しかしこの命令は憲法違反であるとして下院から承認を拒否され、王太子フリードリヒからも抗議の書簡を送られる事態となり、11月には命令が取り消されることとなった<ref name="エンゲルベルク(1996)501">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.501</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.269-276</ref><ref name="望田(1972)147">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.147</ref>。 |

|||

1863年5月に下院がビスマルク内閣への協力を拒否する議決をしたのを機にビスマルクは国王に下院を解散させた。10月に行われた選挙の結果、保守派が38議席まで持ち直したものの、進歩党が143議席、中央左派が101議席を確保し、自由主義陣営の圧勝に終わった<ref name="望田(1972)144">[[#望田(1972)|望田(1972)]] p.144</ref>。結局ビスマルクはこの後4年にわたって議会の承認した予算なしで軍制改革を強行した<ref name="成瀬(1996,2)369"/><ref name="林(1993)171">[[#林(1993)|林(1993)]] p.171</ref>。ビスマルクはそれによって生じた憲法闘争という国内の亀裂を三度の対外戦争によって修復することになる<ref name="ガル(1988)314">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.314</ref><ref name="成瀬(1996,2)371">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.371</ref>。{{-}} |

|||

==== ラッサールとの接触 ==== |

|||

[[File:Bundesarchiv Bild 183-R66693, Ferdinand Lassalle.jpg|180px|thumb|right|ビスマルクと会談した社会主義者[[フェルディナント・ラッサール]]]] |

|||

進歩党などの自由主義議員たちは三等級選挙制度で選ばれたブルジョワであった。三等級選挙制度はもともと保守派貴族を有利にすべく制定されたが、実際には自由主義ブルジョワを利するばかりだった。プロイセンで多数を占める農業労働者は地主に強く従属していたので、むしろ普通選挙の方が保守派貴族に有利と考えられるようになった<ref name="前田光夫(1980)280">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.280</ref>。 |

|||

そのため自由主義者との対立の流れの中でビスマルクは1863年から1864年にかけて[[全ドイツ労働者同盟]]([[:de:Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein|de]])指導者で[[社会主義者]]の[[フェルディナント・ラッサール]]と接触した。彼は普通選挙論者であり、自由主義の革命遂行能力の欠如と[[夜警国家]]論を嫌って進歩党を攻撃していた。また彼が求める[[社会政策]]についてビスマルクは賃金労働者を親王室にする手段と考えて前向きだったので二人はすっかり意気投合した<ref name="前田光夫(1980)281">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.281</ref>。二人は会談の中で進歩党を共通の敵とすることを確認しあったと見られる<ref name="林(1993)178">[[#林(1993)|林(1993)]] p.178</ref>。 |

|||

この会談は秘密裏に行われたが、会談直後から噂として広まっていた<ref name="林(1993)179">[[#林(1993)|林(1993)]] p.179</ref>。さらに1864年3月にラッサールは反逆罪に問われた法廷において「ビスマルク氏は[[ロバート・ピール]]の役割を果たし普通選挙を導入するだろう」と公然と演説した<ref name="アイク(1995,3)73">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.73</ref>。進歩党にビスマルク政府と社会主義者に挟撃されるという危機感を与え、進歩党は社会主義者を「ビスマルクの公然たる雇われ人」と呼ぶようになった<ref name="林(1993)179">[[#林(1993)|林(1993)]] p.179</ref><ref name="前田光夫(1980)281">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.281</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

==== デンマーク戦争 ==== |

|||

[[File:Karte Deutsch-Dänischer Krieg.png|180px|thumb|right|薄い水色部分が[[シュレースヴィヒ公国]]と[[ホルシュタイン公国]]と[[ザクセン=ラウエンブルク|ラウエンブルク公国]]]] |

|||

北ドイツの[[シュレースヴィヒ公国]]と[[ホルシュタイン公国]]と[[ザクセン=ラウエンブルク|ラウエンブルク公国]]の三公国は[[デンマーク王]]が[[同君連合]]で統治していたが、住民の大多数がドイツ系であったため[[デンマーク王国]]からの分離独立運動が発生していた([[シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題]])<ref name="成瀬(1996,2)371"/>。1848年革命でナショナリズムが高まる中、ドイツ連邦と三公国のドイツ人は[[クリスチャン・アウグスト2世]]をアウグステンブルク公として大公に擁立して1851年までデンマーク軍と戦ったが、英仏露三国の軍事恫喝を受けて撤退した([[第一次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]([[:de:Schleswig-Holsteinischer Krieg (1848–1851)|de]]))<ref name="アイク(1995,3)17">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.17</ref><ref name="前田靖一(2009)168">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.168</ref>。この際に[[ロンドン議定書]]が締結され、次のデンマーク王が即位したらシュレースヴィヒとホルシュタインは統一して独立国家とし、デンマーク王がその君主と決められた<ref name="前田靖一(2009)168"/><ref name="ハフナー(2000)248">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.248</ref>。 |

|||

1863年11月にデンマーク王に即位した[[クリスチャン9世 (デンマーク王)|クリスチャン9世]]はロンドン議定書に違反してシュレースヴィヒ公国へのデンマーク憲法の適用を強行して同国を分離・併合した<ref name="飯田(2010)20">[[#飯田(2010)|飯田(2010)]] p.20</ref><ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref><ref name="前田靖一(2009)169">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.169</ref>。これに対抗して三公国のドイツ人たちは[[フリードリヒ8世・フォン・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン|アウグステンブルク公フリードリヒ]]を大公に擁立してデンマークに対して蜂起した<ref name="林(1993)180"/><ref name="エンゲルベルク(1996)513">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.513</ref><ref name="ガル(1988)375">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.375</ref><ref name="成瀬(1996,2)372"/>。 |

|||

ドイツ連邦諸邦国で自由主義ナショナリズムが高まり、蜂起を支援すべしとする声が強まった。特に中小邦国の君主たちはこの地に反プロイセン的なアウグステンブルク公統治の独立公国を作りたがっていた<ref name="エンゲルベルク(1996)513">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.513</ref>。プロイセンでも国王や下院がナショナリズムからそれを支持したが、ビスマルクはアウグステンブルク公の統治ではなく三公国をプロイセンに併合することを企図していた。しかし国内外の反発を避けるためその意図を隠してロンドン議定書を支持しそれをデンマークに守らせるという立場をとり、ロンドン議定書の署名国でありドイツ中小邦国の自由主義化を恐れていたオーストリア宰相レヒベルク伯爵と連携した<ref>[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.41-47</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)516">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.516</ref>。12月7日に普墺の主導でドイツ連邦議会はロンドン議定書を守らせるためデンマークに対して実力行使を行うと決議した<ref name="アイク(1995,3)51">[[#アイク(1995,3)|アイク(1995) 3巻]] p.51</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)514">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.514</ref>。 |

|||

こうして普墺両国は1864年2月1日より[[第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争]]([[:de:Deutsch-Dänischer Krieg|de]])を開始した<ref name="エンゲルベルク(1996)519">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.519</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref>。普墺両国ともドイツ連邦の決議に反して三公国を併合するつもりだった<ref name="ガル(1988)383">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.383</ref>。ビスマルクは2月3日に「自分の目的はロンドン議定書の条件の下でデンマーク君主国の一体を保つことではない。三公国をプロイセンに併合することが目的である」と宣言した<ref name="ガル(1988)384">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.384</ref>。この戦争中に[[ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケ|モルトケ]]が[[プロイセン参謀本部|参謀総長]]に就任し、彼の見事な作戦によりプロイセン軍は勝利をおさめた<ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="前田靖一(2009)182">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.182</ref>。イギリスは[[シーレーン]]防衛の観点から親デンマークであり、デンマークもイギリス参戦を期待して強気に出ていたが<ref name="前田靖一(2009)173">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.173</ref>、ビスマルクはフランスに接近してイギリスを牽制した<ref name="エンゲルベルク(1996)519">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.519</ref><ref name="前田靖一(2009)175">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.175</ref>。イギリスの支援が期待できないと悟ったデンマークは普墺との間に1864年8月1日に仮講和条約、10月30日にウィーン講和条約を結び、三公国に対する権利をすべて放棄した<ref name="エンゲルベルク(1996)519"/><ref name="ガル(1988)399">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.399</ref><ref name="林(1993)180">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180</ref><ref name="前田靖一(2009)183">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.183</ref>。三公国は普墺の共同統治下に置かれることとなったが<ref name="成瀬(1996,2)372">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.372</ref><ref name="前田靖一(2009)184">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.184</ref>、普墺ともにアウグステンブルク公の統治は認めなかった<ref name="エンゲルベルク(1996)519"/>。 |

|||

デンマーク戦はビスマルクの国内的立場の強化にも資した。プロイセン国外のドイツ自由主義者はアウグステンブルク公を支持していたので不満が高まったが、プロイセン国内の自由主義者からは概ね評価された。ビスマルクが成功させつつあるドイツ問題の解決を憲法闘争より優先すべきという意見がプロイセン自由主義者の間で強まった<ref name="ガル(1988)432">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.432</ref>。憲法闘争を軍事クーデタで解決すべしと主張していた政府内の強硬保守派の発言力も弱まり、政府内におけるビスマルクの地位は不動のものとなった<ref name="成瀬(1996,2)372"/>。反ビスマルク派の王妃の腹心である宮内相フォン・シュライニッツはこの状況を「人々は成功を収めた暴力行為の前に屈服してしまった」と苦々しげに語った<ref name="ガル(1988)432">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.432</ref>。 |

|||

プロイセン議会は1864年1月に閉会されてから憲法闘争を激化させまいとしたビスマルクの遅滞戦術によって丸々1年召集されなかったが、この戦勝の後ならば反政府派も政府と強調しようとするだろうと考えてビスマルクは1865年1月にふたたび議会を招集した<ref name="前田光夫(1980)282">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.282</ref>。しかし期待に反してこの段階でも議会は憲法闘争における政府の屈服を求め、再び軍事予算の減額を要求して国王の統帥権を侵犯しようとした<ref name="前田光夫(1980)285-286">[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.285-286</ref>。ビスマルクが議会に提出した予算案や兵役法案は成立することなく6月に議会は閉会し、無予算統治が継続された<ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref><ref>[[#前田光夫(1980)|前田光夫(1980)]] p.283-289</ref>。この状況を打破すべくビスマルクはオーストリアを追い詰めることによって更なる小ドイツ主義統一を推し進めていく。{{-}} |

|||

==== オーストリアとの対立 ==== |

|||

===== オーストリアを追い込む ===== |

|||

1864年頃プロイセンを中心とした自由貿易主義の関税同盟がオーストリアを中心とした保護貿易主義の関税連合構想に対して勝利を収めようとしていた<ref name="成瀬(1996,2)373">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.373</ref>{{#tag:ref|ビスマルクは関税同盟の解消も辞さない脅迫的な態度をとって普仏通商条約への参加を拒否していたバイエルンやヴュルテンベルクなど反プロイセン的な中規模諸邦に参加を表明させたのであった<ref name="成瀬(1996,2)373"/><ref name="ガル(1988)407">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.407</ref>。|group=#}}。このこともプロイセン内外の自由主義ブルジョワジーの支持をビスマルクに引き付けるのに役立った<ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref>。 |

|||

ビスマルクは三公国をプロイセンに引き渡すようオーストリアに財政をはじめとしてあらゆる圧力をかけた。オーストリアはこの圧力に抗い難い財政破綻状態にあったが、ドイツ連邦議長国の威信を損なわぬため、アウグステンブルク公の統治による三公国の独立を提案してドイツ連邦中小邦国や自由主義者を味方に引き入れようとした<ref name="ガル(1988)427">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.427</ref>。しかしプロイセンはこの提案を拒否、オーストリアに圧力をかけて1865年8月にシューレスヴィヒをプロイセン、ホルシュタインをオーストリアが統治し、ラウエンブルクに関するオーストリアの権利をプロイセンに売却するという[[ガスタイン条約]]([[:de:Gasteiner Konvention|de]])を締結させた<ref name="エンゲルベルク(1996)520">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.520</ref><ref name="ガル(1988)429-430">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.429-430</ref><ref name="久保(1914)34">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.34</ref>。この条約によりアウグステンブルク公の統治が最終的に否定され、オーストリアは自由主義者や中小邦国から「裏切り者」と看做されて威信を大きく損なった<ref name="林(1993)181"/><ref name="エンゲルベルク(1996)521">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.521</ref>。 |

|||

1866年1月23日にオーストリア政府の許可の下、[[アルトナ]]でアウグステンブルク公派の集会が行われた<ref name="ガル(1988)439">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.439</ref><ref name="成瀬(1996,2)374">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374</ref>。ビスマルクはこれをガスタイン条約違反として追及し、ホルシュタイン公国の引き渡しを求めたが、オーストリアはこれを拒否した<ref name="成瀬(1996,2)374"/>。 |

|||

2月28日プロイセン国王の[[御前会議]](クローンラート)はオーストリアとの開戦やむなしとの結論を出した<ref name="林(1993)181"/><ref name="ガル(1988)440">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.440</ref><ref name="成瀬(1996,2)374"/>。ヴィルヘルム1世はビスマルクに吹き込まれ「プロイセンが両公国民から好感を得るのを妨害するのがオーストリアの狙いだ」と主張した<ref name="アイク(1996,4)33">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.33</ref>。ビスマルクはこの席上で「プロイセンこそが[[神聖ローマ帝国|旧ドイツ帝国]]の廃墟の中から生まれ出た唯一の生存能力を持った政治的創造物である。プロイセンがドイツの頂点に立つ権利を有しているのはそのためである。しかるにオーストリアはプロイセンに嫉妬し、プロイセンの努力を昔から妨害してきた。指導能力などないくせにドイツ指導権をプロイセンに渡すまいとしてきた」「[[ドイツ連邦]]はフランスからドイツ国土を防衛するために結成されたにすぎない存在だった。真に民族的な意味を持ったことなど一度もなかった。連邦をそうした方向へ向かわせようとするプロイセンの試みは全てオーストリアによって潰されてきた。1848年はプロイセンにとってチャンスの年であった。もし当時プロイセンが演説ではなく剣でもって運動を指導していたならば恐らくはもっと良い結果が達成できていただろう」と語り、改めてナショナリズム運動と手を組んでオーストリアを打倒する意思を示した<ref name="ガル(1988)441">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.441</ref>。 |

|||

財政的困窮と保守大国との戦争によって自らの君主政体にも危険が及ぶという懸念からプロイセンとの開戦をためらっていたオーストリアも1866年4月末には開戦を決定した<ref name="ガル(1988)456">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.456</ref>。 |

|||

===== 外交工作 ===== |

|||

[[File:BismarckAttentat.jpg|180px|thumb|right|1866年5月7日のビスマルク暗殺未遂事件を描いた絵。ビスマルクは自ら暗殺未遂犯に向かっていき相手を抑えつけた<ref name="アイク(1996,4)102">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.102</ref><ref name="ガル(1988)458-459">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458-459</ref><ref name="前田靖一(2009)201">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.201</ref>。]] |

|||

オーストリアは軍事に関しても[[緊縮財政]]を取らざるを得ないほどの財政困窮状態にあったが、それでもオーストリアは依然として中欧の大国であり、少なくともプロイセンと同レベルの軍事力を保持していると考えられていた<ref name="ガル(1988)433">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.433</ref>。そのためビスマルクは外交工作に尽力した。 |

|||

イタリア統一戦争以来オーストリアと対立している[[イタリア王国]]を[[ヴェネト州]]の領有権を認めることを条件に味方に引き入れ、1866年4月8日の普伊秘密協定でイタリア参戦の約束を取りつけた<ref name="エンゲルベルク(1996)547">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.547</ref><ref name="ガル(1988)446">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.446</ref><ref name="前田靖一(2009)199">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.199</ref>。 |

|||

一方でドイツ中小邦国に対するビスマルクの小ドイツ主義支持を求める外交工作は失敗した。バイエルン、ヴュルテンベルク、ザクセン、ハノーファーなど中邦国の多くは彼らの国の領土拡張を認めたオーストリア側につき、プロイセン側についたのは北ドイツや中部ドイツの小邦国のみだった<ref name="ガル(1988)458">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458</ref>。ビスマルクはドイツ中の自由主義・民主主義・ナショナリズムの支持を得るべく、1866年4月9日にドイツ連邦議会に対して普通・直接・平等選挙によるドイツ国民議会を創設することを提案した<ref>[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.374-375</ref><ref name="林(1993)250">[[#林(1993)|林(1993)]] p.250</ref>。オーストリアがこれに反対するのは分かりきっており、それによって「民族に背を向けるオーストリア」「民族のために戦うプロイセン」を印象付けようとした<ref name="アイク(1996,4)71">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.71</ref>。 |

|||

ロシアはバルカン半島においてオーストリアと対立関係があるため、どのみちプロイセン寄りの態度を取るのは明らかだったが、フランスは一筋縄ではいかなかった。フランスの希望は「敗者のための仲裁人」となり、その見返りに[[ライン川]]西岸をもらい受けることであった。ビスマルクとしてはフランスと対立したくなかったが、ドイツ領土割譲を許してドイツ・ナショナリズムと対立するわけにもいかなかった<ref name="ハフナー(2000)250">[[#ハフナー(2000)|ハフナー(2000)]] p.250</ref>。1865年10月にビスマルクはビアリッツでナポレオン3世と会見し、[[ビアリッツの密約]]を結んだ。これは普墺戦争中フランスは中立を守り、またプロイセン勝利の場合にはフランスは[[マイン川]]以北の小ドイツ主義統一を認めるが、マイン川以南は独立国として存続させることを約定し、またライン川左岸のフランスへの割譲を認めるかのような内容だった<ref>[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.200/234</ref>。ビスマルクに割譲の意思はなかったが、ナポレオン3世には漠然とそのような希望を抱かせておくことにしたのである<ref name="ハフナー(2000)250"/>{{#tag:ref|一方でナポレオン3世はオーストリアとの間にも1866年6月12日に墺仏秘密協定を締結しており、こちらはフランスが中立を守る条件としてオーストリア勝利後には[[ライン川]]左岸をフランスに譲り、また[[ヴェネト州]]の領有権をイタリアに譲るという内容だった<ref name="ガル(1988)447">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.447</ref><ref name="エンゲルベルク(1996)547"/><ref name="前田靖一(2009)199"/>。フランスはイタリアにこの件を通達して参戦利益がないので普伊密約を破棄するよう促したが、イタリアは今更同盟国を裏切るわけにはいかないとしてプロイセン側での参戦の意思を変えなかった<ref name="前田靖一(2009)200">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.200</ref>。|group=#}}。 |

|||

1866年5月7日にビスマルクは革命家[[カール・ブリント]]([[:de:Karl Blind|de]])の養子で[[エバーハルト・カール大学テュービンゲン|テューリンゲン大学]]学生[[フェルディナント・コーエン=ブリント]]([[:de:Ferdinand Cohen-Blind|de]])に狙撃される暗殺未遂を受けた<ref name="ガル(1988)458">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.458</ref>。逮捕されたコーエン=ブリントは警察の取り調べ中に自殺したため、犯行の動機は不明だった<ref name="前田靖一(2009)201"/>。プロイセンと敵対する南ドイツの新聞は暗殺未遂犯を好意的に報道した<ref name="ガル(1988)459">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.459</ref><ref name="前田靖一(2009)201"/>。ビスマルクはこの暗殺未遂事件をもロシアの取り込みに利用し、自分は革命勢力から命を狙われるほどの熱心な君主主義者であることをロシア皇帝の耳に入るようにするよう駐ロシア大使ハインリヒ・フォン・レーデルン伯爵に命じている<ref name="ガル(1988)460">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.460</ref>。{{-}} |

|||

==== 普墺戦争 ==== |

|||

===== オーストリアの敗北 ===== |

|||

[[file:Gefecht zwischen k.k. Husaren und preussischen Kürassieren in der Schlacht von Königgrätz (A. Bensa 1866).jpg|250px|thumb|right|ケーニヒグレーツの戦い]] |

|||

1866年6月1日にオーストリアがガスタイン条約を破棄してシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題を連邦議会にあげたことで普墺両国は最終的に決裂した<ref name="ガル(1988)466">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.466</ref><ref name="林(1993)181">[[#林(1993)|林(1993)]] p.181</ref>。6月9日にプロイセン軍がオーストリア統治下のホルシュタインへ進駐した<ref name="林(1993)181"/><ref name="エンゲルベルク(1996)568">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.568</ref><ref name="ガル(1988)467">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.467</ref>。これに対抗してドイツ連邦議長国オーストリアはバイエルン王国、ヴュルテンベルク王国、ザクセン王国、ハノーファー王国、[[ヘッセン選帝侯国]]([[:de:Kurfürstentum Hessen|de]])など多数の諸邦の支持を得て6月16日の連邦議会でプロイセンへの武力制裁を決議した<ref name="林(1993)181"/><ref name="ガル(1988)467">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.467</ref>。 |

|||

かくして[[普墺戦争]]が開始された。緒戦はプロイセン軍に不利な情勢だったが、その後はモルトケの作戦が次々と的中し、7月3日の[[ケーニヒグレーツの戦い]]([[:de:Schlacht bei Königgrätz|de]])においてプロイセン軍がオーストリア軍とザクセン軍の連合軍に対して決定的な勝利を収めた<ref name="ガル(1988)472">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.472</ref><ref name="林(1993)182">[[#林(1993)|林(1993)]] p.180-183</ref>。ビスマルクはこの戦場に居合わせ、国王の侍従武官から「閣下、閣下は今や偉大な人物になられました。もし王太子殿下の軍の到着が遅すぎたら、閣下は最大の悪人になるところでした」という戦勝報告を受けた<ref name="アイク(1996,4)162">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.162</ref>。自由主義者である王太子フリードリヒはこの戦争に反対していたが、一たび開戦した後は軍司令官の役割をしっかり果たした。ビスマルクも戦勝後に真っ先に王太子と会見して彼を称えた。二人は生涯を通じて仲が悪かったが、この戦争中には稀に見る友好的な雰囲気だった<ref name="アイク(1996,4)163">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.163</ref>。 |

|||

強硬派の中にはウィーン進軍を主張する者もあったが、占領地域の拡大によりプロイセン軍ははやくも補給不足に陥っており、モルトケと陸軍大臣ローンは早期に休戦協定に入る事を進言した<ref name="エンゲルベルク(1996)574">[[#エンゲルベルク(1996)|エンゲルベルク(1996)]] p.574</ref>。 |

|||

===== 休戦協定:「調停者」との協議 ===== |

|||

オーストリアから打診を受けたのを機に7月5日からフランス皇帝ナポレオン3世が「調停者」になると申し出ていたので、ビスマルクは休戦協定にあたって彼と協議せねばならなかった<ref name="ガル(1988)474">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.474</ref><ref name="成瀬(1996,2)376">[[#成瀬(1996,2)|成瀬・山田・木村(1996) 2巻]] p.376</ref>。ナポレオン3世としてはプロイセンの一方的勝利を避け、出来る限りドイツを分裂状態のままにしておきたかった<ref name="成瀬(1996,2)376"/>。そのためビアリッツ密約ではマイン川以北の小ドイツ主義統一を認めるとしていたが、ザクセン王国は例外として併合せず存続させるよう要求した<ref name="前田靖一(2009)234">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.234</ref>。フランスはライン川左岸の割譲も要求したが、これについてはビスマルクも拒否した。ドイツ国土の割譲を要求するつもりならばドイツ・ナショナリズムが高まるので、全ドイツで結束して前線の軍をすべてフランスとの戦いに回すと脅しつけた<ref name="ガル(1988)478">[[#ガル(1988)|ガル(1988)]] p.478</ref><ref name="前田靖一(2009)239-240">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.239-240</ref>。ビスマルクはフランス軍も[[メキシコ出兵]]で疲労しているので攻めてくる余裕はないことを看破していた<ref name="久保(1914)40">[[#久保(1914)|久保(1914)]] p.40</ref>。実際にライン川岸にフランス軍は配置されていなかった。フランス外相[[ドルーアン・ド・リュイス]]は監視部隊だけでもライン川岸に配置すべきという提案をナポレオン3世に行っていたが、反オーストリア派の皇太子[[ナポレオン・ウジェーヌ・ルイ・ボナパルト|ナポレオン4世]]や国務大臣ルエールが武力による威嚇は止めるべきと提言したため中止されたのだった<ref name="アイク(1996,4)167">[[#アイク(1996,4)|アイク(1996) 4巻]] p.167</ref>。 |

|||

ロシア外相ゴルチャコフもドイツ統一を妨げようと介入を図ってきたが、こちらはビスマルクが[[ハンガリー]]に革命政権を作る(ビスマルクは戦争中オーストリア支配下のハンガリーの独立運動家と接触して支援していた)と脅迫することで阻止できた(ロシアは隣国に革命政権を作られて自国の[[農奴制|農奴]]解放運動と結び付く事を恐れた)<ref name="前田靖一(2009)235">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.235</ref>。フランスも自国以外の介入は望んでいなかったのでロシアの介入阻止を図った<ref name="前田靖一(2009)234">[[#前田靖一(2009)|前田靖一(2009)]] p.234</ref>。 |

|||

===== 休戦協定:国王との協議 ===== |

|||

[[File:30 f. Вильгельм I и Бисмарк.jpg|180px|thumb|right|ヴィルヘルム1世とビスマルク]] |

|||