「中世哲学」の版間の差分

m r2.7.1) (ロボットによる 追加: pl:Filozofia średniowieczna |

m編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''中世哲学'''(ちゅうせいてつがく)は[[中世]]、具体的には[[5世紀]]に[[西ローマ帝国]]が崩壊してから[[16世紀]]に[[ルネサンス]]が起こるまでの時期の哲学のことである。論者により便宜的に、4世紀以前の[[聖師父学|教父学]]を含めて言うことがある。独立した哲学の研究の計画として理解される中世哲学は8世紀中ごろの[[バグダード]]及び、8世紀最後四半世紀の[[カール大帝]]の宮廷を巡って[[フランス]]で始まった <ref>{{cite book|last=Pasnau|first=Robert|title=The Cambridge History of Medieval Philosophy|year=2010|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge, UK|isbn=978-0-521-76216-8|page=1|chapter=Introduction}}</ref>。中世哲学は、[[古代ギリシア]]や[[ローマ]]で発展した古代文化の再発見の過程によって定義されることもあれば、[[神学]]的問題を扱い聖なる教義と俗界の学問を統合する必要によって定義されることもある。 |

|||

{{出典の明記|date=2012年1月|ソートキー=学文てつかく}} |

|||

'''中世哲学'''(ちゅうせいてつがく、[[英語]]:medieval philosophy)時代区分としての[[中世]]において行われた哲学のことであるが、伝統的には、地理的にヨーロッパに限定された、ヨーロッパ中世における哲学のことを主に示す訳語として使われてきた。ことに8世紀以降は、西ヨーロッパに限定して使われることが多い。したがって中世哲学はキリスト教神学の哲学的研究と伝統的にはほぼ同義に使われてきた。だが実際には、そうしたヨーロッパでの発展、特に12世紀以降のそれは、特にイスラム世界での哲学の発達と密接な連関を持っており、20世紀に入ってからの研究では、その連続性を強調することが一般的である。ことに、[[アヴェロエス]]、[[モーゼス・マイモニデス]]などキリスト教思想に直接に影響を与えた論者の研究は、一般的に中世哲学の研究対象ともみなされている。 |

|||

中世哲学の歴史は伝統的に二つの主な時期、つまり[[アリストテレス]]及び[[プラトン]]の研究が保存され、発展させられた12世紀までの初期中世と、[[アラブ]]系の批評家たちの反応を受け、[[宗教哲学]]、[[論理学]]、[[形而上学]]の注目すべき発展とともに、[[古代哲学]]の再発見の極致を記録した[[12世紀|12]]、[[13世紀|13]]、[[14世紀]]の「[[黄金時代]]」に分けられる。こういった区分は[[西方ラテン世界]]に適用される。本記事では中世イスラム哲学は散発的に扱うにとどめ、中世の[[東方ギリシア世界]]の哲学に関してはこれを扱わない。だが実際には、そうしたヨーロッパでの発展、特に12世紀以降のそれは、特にイスラム世界での哲学の発達と密接な連関を持っており、20世紀に入ってからの研究では、その連続性を強調することが一般的である。ことに、[[イブン・ルシュド]]、[[モーシェ・ベン=マイモーン]]など[[キリスト教]]思想に直接に影響を与えた論者の研究は、一般的に中世哲学の研究対象ともみなされている。 |

|||

具体的な時間的広がりとしては、一般に[[アウグスティヌス]]や[[ボエティウス]]が始まりとしておかれるが、論者により便宜的に、4世紀以前の[[聖師父学|教父学]]を含めて言うことがある。その終わりは、[[中世]]という時代区分に従いながらも、よく知られた人物で代表させ、14世紀の[[オッカム]]や[[ビュリダン]]らの時期に実質的におかれることが多い。だがその成果は[[スコラ学]]の伝統として、16-17世紀の[[スアレス]]などを経由して、近世まで受け継がれてゆく。 |

|||

中世はルネサンスの[[人文主義者]]たちに見くびって扱われ、ギリシア・ローマの[[古典時代]]と、古典文化の「再生」つまり「ルネサンス」の間の野蛮な「中」世とみなされた。近代の歴史家は中世を、キリスト教神学に強く影響されてはいるが哲学的発展の起こった時期の一つだと考えた。この時期のもっとも注目すべき思想家の一人はトマス・アクィナスであるが、彼は自信を哲学者とみなすことは決してなかったし、常に哲学者たちを「キリストの啓示に見いだされる真の、厳密な知識に到達できない」として批判していた<ref>{{cite book |title= Aquinas|last= Davies|first= Brian|year=2004 |publisher= Continuum International Publishing Group|location= |isbn= |page= 14}}</ref>。 |

|||

代表的な論者には、上に挙げたほか、[[エリウゲナ]]、[[アベラルドゥス]]、[[ボナヴェントゥラ]]、[[トマス・アクィナス|トマス]]、[[ドゥンス・スコトゥス]]、[[エックハルト]]などがある。 |

|||

この時期を通じて議論された問題としては、[[信仰]]の[[理性]]に対する関係、[[神の存在証明]]と[[神の唯一性]](分割不可能性)、神学及び形而上学の目的、そして[[普遍論争]]や[[個別化の原理]]における知識の問題があった<ref>Gracia & Noone p1</ref>。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[教父]] |

|||

== 中世哲学の特徴 == |

|||

* [[スコラ学]] |

|||

[[Image:Septem-artes-liberales Herrad-von-Landsberg Hortus-deliciarum 1180.jpg|thumb|180px|[[自由七科]]の中心に坐する哲学 – ランズベルクのヘラートの『ホルトゥス・デリキアールム』より(12世紀)]] |

|||

中世哲学は特徴として「神学的」である。[[イブン・スィーナー]]や[[イブン・ルシュド]]は除外できようが、中世の思想家たちは誰も自分を哲学者とは思わなかった。彼らの関心領域も神学的であった。彼らにとって、哲学者とは[[プラトン]]や[[アリストテレス]]のような古代の[[異教]]の著述家のことであった<ref>Gracia & Noone p 1)</ref>。しかしながら、中世の著述家たちの神学的研究は古代の哲学者の考えや論理的な技法を利用して難解な神学的問題や教義の要点に取り掛かった。[[トマス・アクィナス]]は[[ペトルス・ダミアニ]]に追従して哲学は神学の婢(「ancilla theologiae」)だと主張した<ref>Gracia & Noone p.35</ref>。 |

|||

中世の哲学者たちの研究に通底する三つの原理として、「ratio」として知られる、真理を発見するために[[論理学]]、[[弁証術]]、[[分析]]を用いること、「auctoritas」、つまり特にアリストテレスやその他の権威ある古代の哲学者への識見への敬意、「concordia」、つまり哲学の識見と神学的な教え・啓示を調和させるという義務<ref>Gracia & Noone pp.3-5</ref>がある。 |

|||

この時期最もよく議論された話題の一つに信仰と理性の対立がある。イブン・スィーナーとイブン・ルシュドはどちらも理性の側に立って研究した。[[ヒッポのアウグスティヌス]]は自身の哲学的探求に神の権威の範囲を超えさせることは決してしないと述べた<ref>Kretzmann & Stump p 27</ref>。[[アンセルムス]]は彼が部分的に信仰への攻撃とみなしたものに対して、信仰と理性の両方を考慮に入れたアプローチによって信仰を擁護しようとした<ref>Gallatin</ref>。信仰/理性の問題にアウグスティヌスの出した結論は(1)信仰し、そして(2)理解しようとするということであった。 |

|||

== 歴史 == |

|||

=== 中世初期のキリスト教哲学 === |

|||

[[Image:Abbaye Saint Benoit sur Loire intérieur.jpg|thumb|left|220px| フローリアクム: [[身廊]]]] |

|||

初期中世の前後の境界線に関しては論争がある<ref>Gracia & Noone p 1</ref>。一般的には[[ヒッポのアウグスティヌス]]([[354年]] - [[430年]])に始まると言われるが、アウグスティヌスは厳密に言えば古典時代に属する。そして、初期中世は、盛期中世が始まる11世紀後半の学問の再興が始まり、続いて行く頃に終わるとされる。 |

|||

[[西ローマ帝国]]の崩壊後、西ローマはいわゆる[[暗黒時代]]に陥った<!--Who can make this claim: ", and there was little intellectual activity in this period"-->。[[修道院]]は数少ない正規の学術的研究の中心地のひとつだった。このことはおそらく[[ヌルシアのベネディクトゥス]]の定めた[[戒律]]や、[[四旬節]]の始まる日にめいめいの修道僧に本を与えるという彼の提案の結果であろうと推定されている。その戒律では修道僧は毎日[[聖書]]を読むことになっていた。後の時代には修道僧は[[行政官]]や聖職者を養成するのに利用された<ref>Gracia & Noone p.45</ref>。 |

|||

初期のキリスト教徒は、特に教父時代には、直観的・神秘的で、理性や論理的議論に基づかずに考える傾向があった。また、時に神秘的な[[プラトン]]の教義を重視し、体系的な[[アリストテレス]]の思想をあまり重視しなかった<ref>Russell, Book II, Part i, c. 6</ref>。アリストテレスの著作の多くはこの時期西方では知られていなかった。学者たちはアリストテレスの『[[範疇論]]』、論理学関係の作品である『[[命題論]]』、そしてアリストテレスの範疇論の注釈書である[[ポルピュリオス]]の『[[エイサゴ-ゲー]]』などに基づいて議論していた(いずれも[[ボエティウス]]によって翻訳された<ref>Russell p.353</ref>)。 |

|||

中世哲学の発展に大きな影響を与えたローマ時代の哲学者が二人いる。ヒッポのアウグスティヌスとボエティウスである。アウグスティヌスは最大の[[教父]]とみなされている。彼は主に[[神学者]]で祈祷文の作者であったが、彼の著作の多くは哲学的である。彼の主題は[[真理]]、[[神]]、人の[[魂]]、[[歴史]]の意味、[[国家]]、[[罪]]、そして[[救済]]である。1000年にわたって、神学や哲学に関する[[ラテン語]]の著作で彼の著作を引用したり彼の権威に頼ったりしていないものはほとんどなかった。彼の著作の中には、[[デカルト]]のような[[近世哲学]]に影響を及ぼしたものもある<ref>Hyman & Walsh p. 15</ref>。アニキウス・マンリウス・セウェリヌス・ボエティウス([[480年]] - [[525年]])はローマで古代から続く影響力の強い家に生まれたキリスト教哲学者である。彼は[[510年]]に[[東ローマ王国]]で[[執政官]]になった。彼の初期中世哲学への影響は注目されてい(て中世初期哲学が「ボエティウスの時代」呼ばれることもある<ref>McGavin p. 53</ref>。彼はアリストテレスとプラトンの全ての著作を原典の[[古代ギリシア語]]からラテン語へ翻訳しようとし、実際に『命題論』や『範疇論』といったアリストテレスの多くの論理学関連の著作を翻訳した。また、彼はそれらの作品や(それ自体『範疇論』の注釈である)ポルピュリオスの『エイサゴーゲー』の注釈書を著した。これが中世西方世界に[[普遍論争]]を紹介した<ref>Hyman & Walsh pp.114-117</ref>。 |

|||

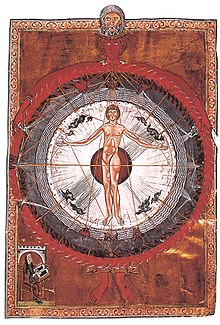

[[Image:Hildegard von Bingen Liber Divinorum Operum.jpg|thumb|right|「普遍としての人」[[ヒルデガルト・フォン・ビンゲン]]の『神の業の書』(1165年)の彩飾]] |

|||

西方における研究活動の最初の注目すべき復興は、[[カール大帝]]が[[ピサのピエトロ]]や[[ヨークのアルクィン]]の助言を受けて[[イングランド]]や[[アイルランド]]の学者を招聘し、また、[[787年]]の勅令によって帝国内の全ての修道院に学校を併設させた頃に始まる。これらの学校(scola)は[[スコラ学派]]の名の由来となっており、また、中世の研究活動の中心地となった。 |

|||

[[ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナ]]([[815年]] - [[877年]])はアルクィンの後を継いで宮廷学校長となった人物で、アイルランド出身の神学者にして[[ネオプラトニズム]]哲学者である。彼は、当時、使徒の時代に生きたと考えられていた[[偽デュオニシオス・ホ・アレオパギテース]]の著作を翻訳・注釈した。この時期には、神はある者には救済されることを、またある者には地獄に落ちることを運命づけているのかどうかといった教義上の論争が起こった。エリウゲナはこの論争を解決するために呼び入れられた。同時期に、[[パスカシウス・ラドベルトゥス]]が[[聖餐]]における[[キリスト]]の実体的現臨についての問題を提起した。[[聖体|ホスティア]]はキリストの歴史的な肉体と同一なのであろうか?どのようにして多くの場所、時節に現臨できるのだろうか?キリストの本当の肉体が現臨しているがそれは[[パン]]と[[ワイン]]という見かけに覆われていて、神の人知を超えた業によってあらゆる時間・場所に現臨するのだとラドベルトゥスは主張した<ref>Gracia & Noone pp.397-406</ref><ref>[[A・E・マクグラス]]『キリスト教神学入門』神代真砂美訳、教文館、2002年1月25日、p710 - 711</ref>。 |

|||

この時期には学問の復活も見られた。フローリアクム修道院において[[オルレアン司教]]の[[テオドルプス]]がカール大帝に勧められて貴族の子弟のための学校を創設した。9世紀中ごろまで、そこに併設された図書館は西ヨーロッパに今まで集められた中でも最も包括的なもののひとつであって、[[ルプス・セルウァントゥス]]([[862年]]ごろ)のような学者が訪れてここにある本で調べ物をした。後に、再建された修道院学校の学頭となった[[フルーリーのアボン]](大修道院長[[988年]] - [[1004年]])の下で、フローリアクムは第二の黄金時代を迎えることとなった<ref>Schulman, p.1</ref>。 |

|||

10世紀初めに、[[オセールのレミ]]が[[アエリウス・ドナトゥス]]、[[カエサレアのプリスキアヌス]]、[[ボエティウス]]、そして[[マルキアヌス・カペッラ]]といった古典的なテキストの注釈・注解書を著した。[[カロリング朝ルネサンス]]の後には小さい暗黒時代を挟んで11世紀以降続く学問の復興が起こった。11世紀の復興はギリシア思想の再発見を[[アラビア語]]に翻訳されていた文献や[[イブン・スィーナー]]の『霊魂論』のような[[ムスリム]]の功績に多くを負っている<ref>{{cite book|title=The House of Wisdom|author=Jonathan Lyons|year=2007|publisher=Bloomsbury}}</ref>。 |

|||

=== 中世盛期 === |

|||

11世紀中ごろから14世紀中ごろまでの時期は「中世盛期」あるいは「スコラ学の」時代として知られる。一般的に[[イタリア]]の[[哲学者]]、[[神学者]]、教会職員の[[カンタベリーのアンセルムス]]([[1033年]] - [[1109年]])に始まるということで合意されている。彼は[[神の存在証明#本体論的証明|神の存在の存在論的な証明]]を初めて定式化した人物として有名である。 |

|||

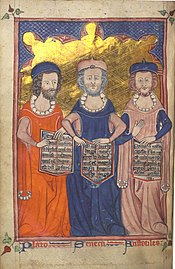

[[Image:Plato Seneca Aristotle medieval.jpg|thumb|left|175px|プラトン、セネカ、アリストテレス 『祈祷及び哲学的著作』(1330年ごろ)より]] |

|||

13世紀から14世紀初期にかけての時期は概してスコラ学が盛んだった時期として知られている。13世紀初期は[[ギリシア哲学]]復興の絶頂が見られた。翻訳の学派はイタリアや[[シチリア]]、そして徐々に残りの西ヨーロッパでも成長していった。[[バースのアデラード]]はシチリアや[[アラブ世界]]を旅行し、[[天文学]]や[[数学]]の文献を翻訳した。その中には『[[ユークリッド原論]]』の初めての完訳も含まれる<ref>Clagett (1982), p. 356.</ref>。力のある[[ノルマン人]]の王は自身の威信を示すためにイタリアやほかの地域から知識人を自分の宮廷に集めた<ref>Lindberg (1978), p. 70-72.</ref>。13世紀半ばの[[モエルベケのヴィレム]]によるギリシア哲学の文献の翻訳・編集は、古代哲学の、特にアリストテレスの明確な描写を行う助けとなった。それは、西ヨーロッパの人々がかつて依拠していたが、プラトンの哲学体系とアリストテレスの哲学体系の関係を歪ませ、曖昧にしていたアラビア語版のものより明確であった<ref>Fryde <!-- what is the complete title --></ref>。それに続く注釈の多くの基盤となった。 |

|||

[[Image:St-thomas-aquinas.jpg|right|thumb|175px|[[トマス・アクィナス]]]] |

|||

この時期にはヨーロッパの大都市で[[大学]]が発達し、ライヴァルとなる、教会を含む聖職者の修道会が教育生活の中心を政治的・知的に監督することをかけて争い始めた。この時期に設立された二つの主な修道会は[[フランシスコ会]]と[[ドミニコ会]]である。フランシスコ会は[[1209年]]に[[アッシジのフランチェスコ]]が始めた。13世紀半ばの彼らの指導者は[[ボナヴェントゥーラ]]で、彼はわずかなアリストテレス的要素と多くのネオプラトニズム的要素を取り入れつつ[[ヒッポのアウグスティヌス]]の[[神学]]とプラトンの哲学を擁護した伝統主義者であった<ref>Hyman & Walsh, 'Bonaventura', p.454</ref>。アンセルムスに続いて、ボナヴェントゥーラも哲学が宗教的信仰の光に照らされたときのみ理性は真理を発見できると考えた。他にフランシスコ会の重要な著述家としては、[[ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス]]、[[ピエール・オリオール]]、[[オッカムのウィリアム]]がいる |

|||

対照的に、[[ドミニコ]]が[[1215年]]に立てたドミニコ会は[[理性]]を使うことをより重視し、東方や当時[[ムーア人]]が支配していた[[スペイン]]からもたらされた新たなアリストテレスの文献を広範囲に利用した。この時期のドミニコ会で思想に関して重要な人物の代表は[[アルベルトゥス・マグヌス]]と(特に)[[トマス・アクィナス]]である。トマス・アクィナスによるギリシア的[[合理主義]]とキリスト教の教義の技巧に富んだ統合は徐々にカトリック哲学の輪郭を決めていった。アクィナスは理性と議論過程をより重視しており、最初にアリストテレスの形而上学や認識論に関する著作を利用した人々のうちの一人であった。これは、初期スコラ学の多くを支配していたネオプラトニズムやアウグスティヌスの思想を大きく外れたものであった。トマス・アクィナスは、注釈者[[イブン・ルシュド]]の言う「過ち」に陥らずにアリストテレス哲学を取り入れる術を示した。 |

|||

==権威:それを迂回するための再解釈と文脈転換== |

|||

中世の哲学者は権威が完全であることを望んだが、権威がより最近得られた知識や自分たちの考え方と合致しないという問題に直面した。中世哲学のテキストでそういう例は権威ある文書、例えば聖書やアリストテレスの引用にある。権威と、そして権威の間で一致を形成する方法はそれらの再解釈であった。これは著者がどう考えていたかを議論し、今の議論と一致させるという方法である。例えば、[[モーシェ・ベン=マイモーン]]は、女性のいない島で育った少年がどのように子どもが孕まれ、生まれるのか想像するのに困難を覚えるのと全く同様にアリストテレスはひどく限定された範囲の経験しか持たなかったため彼が実際に持っていた以外に物の起源の説明を持てなかったのだと主張している。再解釈することに加えて、中世の解釈者たちはおそらく元の文脈から外して与えられた引用を理解していた。例えば、トマス・アクィナスはアウグスティヌスを文脈を無視して引用し、アウグスティヌスが実際にはより古くあまり技術的でない意味で「[[科学#古代から中世にかけての知的探求は基本的にはフィロソフィアと呼ばれていた。|学問 scientia]]」という言葉を使っていたのを引用し、神学はアリストテレスの『[[分析論後書]]』にみられる学問と同様に「学問 scientia」であると主張した。[[リールのアラン]]は[[経験主義]]者としての[[パウロ]]の「神の不可視なものは目に見える被造物によって知られる」という主張を支持したがそれは別の文脈でのことであって、それによって問題となる知識が世界ではなく信仰に関する「知識」になった。同様に、トマス・アクィナスは[[グレゴリウス1世 (ローマ教皇)|グレゴリウス1世]]による[[七つの大罪]]という概念における罪の分類を引用して支持したが、グレゴリウス1世による分類をアクィナス自身による罪の概念の構造化の方法の下位においた。こういった主張する文脈の変化は必ずしも不誠実さによってなされたわけではない。彼らの互いに一致しない権威と自身の考えを一致させる戦略はおそらく[[ヘルメス主義]]によるものである。ヘルメス主義の基本的な前提はこれらの権威は皆唯一の真理の部分を表そうと努めているというものである。だから、新しい概念や知識がそれを要求する際に権威筋の考え方を新しい文脈におくことは曲解とはならない。シラノは権威筋同士の間での緊張やさらには公然たる矛盾の多くは、問題を決める編集者や批評家、精通者たちがそういった権威のある主張を互いに反目し合っている状況よりもむしろ彼らの歴史的・文化的文脈におけば消えるだろうがしかし、これは権威筋から規範的な地位を奪うので彼らはそうせず、公平な決断が歴史的・文化的文脈のなかで解釈されてもはや拘束力を持たないようにそれを不確かなものにしていると述べた。シラノは12世紀・13世紀の西方ラテン世界における、相対主義の主張によってそれらを全て叩きのめすよりもむしろ討論や論争に縛られつつ完全な権威を作り上げるという債務を望んだ<ref>History of Western Philosophy, Bertrand Russell</ref><ref>Literary Forms of Medieval Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy, [http://plato.stanford.edu/entries/medieval-literary/ ]</ref>。 |

|||

== 中世哲学の議題 == |

|||

今日哲学の主な分野であるものは全て中世哲学の一部であった。中世哲学は古典古代の異教の哲学者、特に[[アリストテレス]]がもともと作り上げた分野のほとんども含んでいた。しかしながら、[[宗教哲学]]と今日呼ばれている分野は中世に独特な発展を遂げ、主題とされる問題の多くは中世に磨き上げられて今日も認識されているような形になったと推定される。 |

|||

=== 神学 === |

|||

中世哲学は神学的であるという特徴がある。この時代に議論され発展させられた主題は以下: |

|||

* 神の持つ性質の一致性の問題:物の持つ性質はどのようにして伝統的に超越論的な存在、例えば全能、全知、無限の善、時間を超えた存在に帰されるのか、そしてどのようにたがいに論理的に矛盾しないのか? |

|||

* [[悪]]の問題:古典時代の哲学者も悪の本性について思索したが、全知全能の神がどうして悪が存在するようなものの体系を創造しえたのかという問題は中世に初めて発生した。 |

|||

* [[自由意思]]の問題:同様の問題として、「神の予見」―何が未来に起こるか神が知っていること―はどのようにして人間には自由意思があるという信念と一致するのかを説明することがある。 |

|||

=== 形而上学 === |

|||

[[Image:Meta-moerbeke jpeg031-part.jpg|right|thumb|200px|『[[形而上学 (アリストテレス)|形而上学]]』Ζ巻「Ens dicitur multipliciter」―「存在」という言葉は様々な方法で言われる]] |

|||

12世紀半ばのアリストテレスの『形而上学』の再発見の後、多くのスコラ学者(特にトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥス)がこの作品に対する注釈書を著した。普遍論争はこの時代に関心を惹いた主な問題の一つである。他の主題は以下: |

|||

* [[ヒュロモーフィズム]](形相質料理論) - 個々のものは[[質料]]と[[形相]]からなるというアリストテレスの教義の拡張(彫像は[[花崗岩]]とそれに彫られたところの形相からなる) |

|||

* [[存在]] - 存在としての存在 |

|||

* [[因果性]] - 因果性の議論はほとんどアリストテレス、中でも主に『[[自然学 (アリストテレス)|自然学]]』、『[[天について]]』、『[[生成と消滅について]]』の注釈に終始した。この主題の領域に対するアプローチは中世に独特な、神にアプローチする方法とみなされた普遍の理性的研究であった。[[ドゥンス・スコトゥス]]による[[神の存在証明#宇宙論的証明|神の存在証明]]は因果性の考えに基づいている。 |

|||

* [[個別化の原理]]。個別化の原理は人が何らかの与えられた類に属するものを個別化、つまり数的に区別する方法の説明である。問題は、それが同類の天使が互いに区別される方法を説明する際に生じる。天使は非物質的であり、数的な違いは彼らが別の物質でできているからというように説明できない。この議論に対する重要な貢献者はトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥスである |

|||

=== 自然哲学 === |

|||

[[自然哲学]]及び[[科学哲学]]の分野では、中世の哲学者たちは主にアリストテレスから影響を受けていた。しかしながら、14世紀からそれ以降は、自然哲学において数学的推論の利用が増加したことで、近世の科学の興隆の準備となった。重要な人物として[[ヘイツベリーのウィリアム]]と[[オッカムのウィリアム]]がいる。その他の自然哲学に対する貢献者には[[リクマースドルフのアルベルト]]、[[ジョン・ビュリダン]]、[[オートルクールのニコラ]]などがいる。{{仮リンク|連続性テーゼ|en|Continuity thesis}}(中世の知的発展とルネサンス及び近世の知的発展の間には決定的な断絶はないという仮説)を参照。 |

|||

=== 論理学 === |

|||

偉大な論理学史家[[ユゼフ・マリア・ボヘニスキ]]<ref>Bochenski 1961, pp. 10-18</ref>は中世を[[論理学史]]における三つの重要な時代の一つとみなしている。[[アベラール]]の時代から14世紀の半ばまで、スコラ学に属する著述家たちはアリストテレス論理学を顕著な程度まで洗練・発展させた。初期には、ピエール・アベラールのような著述家が[[古典論理学]]の著作(アリストテレスの『[[範疇論]]』、『[[命題論]]』、そして[[ポルピュリオスの]]『[[エイサゴーゲー]]』)の注釈書を著した。後には[[論理学]]研究の新しい局面が起こってきて、新たな論理学的・[[意味論]]的理論が発展した。中世の論理学の発展に関しては、{{仮リンク|インソルビリア|en|Insolubilia}}、[[中世の様相理論]]、{{仮リンク|義務|en|Obligations}}、{{仮リンク|代示理論|en|Properties of terms}}、[[中世の単称命題の理論]]、[[三段論法]]、{{仮リンク|ソピスマータ|en|Sophismata}}を参照。他に中世に論理学に貢献した重要な人物として、[[リクマースドルフのアルベルト]]、[[ジョン・ビュリダン]]、[[ジョン・ウィクリフ]]、[[ヴェネツィアのピエトロ]]、[[エスパーニャのペドロ]]、[[リチャード・キルヴィングトン]]、[[ウォルター・バーレイ]]、[[ヘイツベリーのウィリアム]]、そして[[オッカムのウィリアム]]がいる。 |

|||

=== 心の哲学 === |

|||

中世の[[心の哲学]]はアリストテレスの『霊魂論』、いわば12世紀に西方ラテン世界に再紹介されたもう一つの作品に基づいている。心の哲学は自然哲学の一分野とみなされていた。この分野で議論された問題のうちのいくつか: |

|||

* [[神の光]] - 神の光の教義は古く、重要な自然主義の代替物である。そこでは、人は普段ものを考える際に神からの特別の補助を必要としていると考えられている。この教義はアウグスティヌス及びスコラ学派のうちの彼への追随者にもっとも強く関係している。近世においてもこの教義は別の形で再登場した。 |

|||

* 論証の理論 |

|||

* 心の表象 - 精神状態は「[[志向性]]」を持っているという考え;つまり、「精神状態であるにもかかわらず、それらは心の外部のものを表象することが可能である」というのは近代の心の哲学に固有の問題である。しかしそれは中世哲学に起源をもつ(「志向性」という言葉は[[フランツ・ブレンターノ]]によって復活させられた。彼は中世の用法を表そうとした<ref>Brentano, tr. Chisholm p.50</ref>)。オッカムは、言語は第一に慣習によって精神状態を表し、第二に実在物を表すのに反して対応する精神状態は必ずそれらの実在するものを表すという理論を提唱したことでよく知られている。<ref>That is, our idea of a rabbit necessarily represents a rabbit. A mental state 'is a true similitude of the external thing, on account of which it represents (''repraesentat'') the external thing itself, and stands for it from its nature, just as an utterance denotes things by institution'.</ref> |

|||

この分野の著述家としては[[アウグスティヌス]]、[[ドゥンス・スコトゥス]]、[[オートルクールのニコラ]]、[[トマス・アクィナス]]、そして[[オッカムのウィリアム]]がいる。 |

|||

=== 倫理学 === |

|||

中世倫理学の重要な発展の詳細に関しては、[[中世の良心の理論]]、[[実践理性]]、[[中世の自然法の理論]]の記事を参照。 |

|||

この分野の著述家としては、[[カンタベリーのアンセルムス]]、[[アウグスティヌス]]、[[ピエール・アベラール]]、[[ドゥンス・スコトゥス]]、[[エスパーニャのペドロ]]、[[トマス・アクィナス]]、さらに[[オッカムのウィリアム]]がいる。政治理論の著述家には[[ダンテ]]、[[ジョン・ウィクリフ]]、そしてオッカムがいる。 |

|||

==関連項目== |

|||

*[[キリスト教哲学]] |

|||

*[[ユダヤ哲学]] |

|||

*[[初期イスラーム哲学]] |

|||

*[[スコラ学]] |

|||

*[[12世紀ルネッサンス]] |

|||

*[[代示理論]] |

|||

*[[唯名論]] |

|||

*[[教父]] |

|||

*[[スコラ学]] |

|||

<timeline> |

|||

ImageSize = width:590 height:120 |

|||

PlotArea = width:570 height:25 left:5 bottom:60 |

|||

TimeAxis = orientation:horizontal |

|||

DateFormat = yyyy |

|||

Period = from:-250 till:2000 |

|||

AlignBars = early |

|||

ScaleMajor = unit:year increment:200 start:-200 |

|||

ScaleMinor = unit:year increment:50 start:-200 |

|||

Colors = |

|||

id:turkiz value:rgb(0,0.76,0.76) |

|||

id:treaty value:rgb(0.6,0.8,0.6) |

|||

id:lightgrey value:rgb(0.6,0.8,0.4) |

|||

id:darkgrey value:rgb(0.6,0.8,0) |

|||

id:Celadon value:rgb(0.67,1,0.68) |

|||

id:TeaGreen value:rgb(0.81,0.94,0.75) |

|||

Define $hx = 15 # shift text to right side of bar |

|||

PlotData = |

|||

bar:Leaders color:blue width:20 align:left fontsize:s |

|||

from:-250 till:0 color:treaty shift:(-10,$hx) text:[[Zugot]] |

|||

from:0 till:220 color:turkiz shift:(-15,$hx) text:[[Tannaim]] |

|||

from:220 till:500 color:TeaGreen shift:(-20,$hx) text:[[Amoraim]] |

|||

from:500 till:625 color:darkgrey shift:(-20,$hx) text:[[Savoraim]] |

|||

from:625 till:1050 color:turkiz shift:(-15,$hx) text:[[Geonim]] |

|||

from:1050 till:1500 color:TeaGreen shift:(-20,$hx) text:[[Rishonim]] |

|||

from:1500 till:2000 color:treaty shift:(-20,$hx) text:[[Acharonim]] |

|||

LineData = |

|||

layer:front # all lines in front of bars unless stated otherwise |

|||

from:1138 till:1204 atpos:65 color:red width:2 |

|||

Legend = columns:4 left:125 top:25 columnwidth:150 |

|||

Colors = |

|||

id:aaa value:red legend:Maimonides |

|||

</timeline> |

|||

==脚注== |

|||

{{reflist}} |

|||

==参考文献== |

|||

*The [http://www.ucl.ac.uk/philosophy/LPSG/ London Philosophy Study Guide] offers many suggestions on what to read, depending on the student's familiarity with the subject: [http://www.ucl.ac.uk/philosophy/LPSG/Medieval.htm Medieval Philosophy] |

|||

* Brentano, "The Distinction between Mental and Physical Phenomena", translated by D.B. Terrell, in ''Psychology from an Empirical Standpoint'', 1874. |

|||

* Gallatin, H.K., [http://users.sbuniv.edu/~hgallatin/ht34632e18.html#res ''Medieval Intellectual Life and Christianity''] |

|||

* Gracia, J.G. and Noone, T.B., ''A Companion to Philosophy in the Middle Ages'', London 2003 |

|||

* Hyman, J. and Walsh, J.J., ''Philosophy in the Middle Ages'', Indianapolis 1973 |

|||

* [[Norman Kretzmann|Kretzmann, N.]] and Stump, E., ''The Cambridge Companion to Augustine '', Cambridge 2000. |

|||

* McGavin, J., [http://books.google.co.uk/books?id=DovTEDE3NZgC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=%22boethian+period%22&source=web&ots=2cFkPEdowr&sig=gksOjZWhOgpBxqdYVFPGpYvQ2SM&hl=en ''Chaucer and Dissimilarity: Literary Comparisons in Chaucer'']. |

|||

*Maurer, Armand A. [1982]. ''Medieval Philosophy''. 2nd ed. Toronto: [[Pontifical Institute of Mediaeval Studies]]. |

|||

*Russell, B., ''History of Western Philosophy'', Routledge 1996 (originally published 1946) |

|||

*Schoedinger, Andrew B., ed. [1996]. ''Readings in Medieval Philosophy''. New York: [[Oxford University Press]]. |

|||

* Jana K. Schulman ''The Rise of the Medieval World, 500-1300'', Greenwood Publishing Group, 2002 |

|||

==外部リンク== |

|||

*[http://www.epistemelinks.com/Main/Topics.aspx?TopiCode=Medi Medieval Philosophy section at EpistemeLinks] |

|||

*[http://www2.bc.edu/~solere/siepm.html Medieval Philosophy Electronic Resources] |

|||

*[http://www.newadvent.org/cathen/12025c.htm Article ''Philosophy'' at The Catholic Encyclopedia] |

|||

*[http://radicalacademy.com/adiphiljewish1.htm Some medieval Jewish philosophers] |

|||

*[http://jameshannam.com/medievalscience.htm Medieval Natural Philosophy and the Church] by James Hannam |

|||

*[http://tcrnews2.com/vonbalthasarfathers.html The Fathers, the Scholastics, and Ourselves by von Balthasar] |

|||

*Stanford Encyclopedia of Philosophy: |

|||

**[http://plato.stanford.edu/entries/medieval-literary/ Literary forms of Medieval Philosophy] |

|||

*[http://cip.cornell.edu/mpat Medieval Philosophy and Theology journal] |

|||

*{{de icon}} [http://www.alcuin.de/ ALCUIN - Regensburger Infothek der Scholastik] - Huge database with information on biography, text chronology, editions. |

|||

*Logicmuseum.com |

|||

{{哲学}} |

{{哲学}} |

||

| 15行目: | 179行目: | ||

[[Category:哲学の分野]] |

[[Category:哲学の分野]] |

||

[[Category:哲学史]] |

[[Category:哲学史]] |

||

[[Category:中世哲学]] |

[[Category:中世哲学|*]] |

||

{{Link GA|de}} |

{{Link GA|de}} |

||

2012年2月6日 (月) 08:24時点における版

中世哲学(ちゅうせいてつがく)は中世、具体的には5世紀に西ローマ帝国が崩壊してから16世紀にルネサンスが起こるまでの時期の哲学のことである。論者により便宜的に、4世紀以前の教父学を含めて言うことがある。独立した哲学の研究の計画として理解される中世哲学は8世紀中ごろのバグダード及び、8世紀最後四半世紀のカール大帝の宮廷を巡ってフランスで始まった [1]。中世哲学は、古代ギリシアやローマで発展した古代文化の再発見の過程によって定義されることもあれば、神学的問題を扱い聖なる教義と俗界の学問を統合する必要によって定義されることもある。

中世哲学の歴史は伝統的に二つの主な時期、つまりアリストテレス及びプラトンの研究が保存され、発展させられた12世紀までの初期中世と、アラブ系の批評家たちの反応を受け、宗教哲学、論理学、形而上学の注目すべき発展とともに、古代哲学の再発見の極致を記録した12、13、14世紀の「黄金時代」に分けられる。こういった区分は西方ラテン世界に適用される。本記事では中世イスラム哲学は散発的に扱うにとどめ、中世の東方ギリシア世界の哲学に関してはこれを扱わない。だが実際には、そうしたヨーロッパでの発展、特に12世紀以降のそれは、特にイスラム世界での哲学の発達と密接な連関を持っており、20世紀に入ってからの研究では、その連続性を強調することが一般的である。ことに、イブン・ルシュド、モーシェ・ベン=マイモーンなどキリスト教思想に直接に影響を与えた論者の研究は、一般的に中世哲学の研究対象ともみなされている。

中世はルネサンスの人文主義者たちに見くびって扱われ、ギリシア・ローマの古典時代と、古典文化の「再生」つまり「ルネサンス」の間の野蛮な「中」世とみなされた。近代の歴史家は中世を、キリスト教神学に強く影響されてはいるが哲学的発展の起こった時期の一つだと考えた。この時期のもっとも注目すべき思想家の一人はトマス・アクィナスであるが、彼は自信を哲学者とみなすことは決してなかったし、常に哲学者たちを「キリストの啓示に見いだされる真の、厳密な知識に到達できない」として批判していた[2]。

この時期を通じて議論された問題としては、信仰の理性に対する関係、神の存在証明と神の唯一性(分割不可能性)、神学及び形而上学の目的、そして普遍論争や個別化の原理における知識の問題があった[3]。

中世哲学の特徴

中世哲学は特徴として「神学的」である。イブン・スィーナーやイブン・ルシュドは除外できようが、中世の思想家たちは誰も自分を哲学者とは思わなかった。彼らの関心領域も神学的であった。彼らにとって、哲学者とはプラトンやアリストテレスのような古代の異教の著述家のことであった[4]。しかしながら、中世の著述家たちの神学的研究は古代の哲学者の考えや論理的な技法を利用して難解な神学的問題や教義の要点に取り掛かった。トマス・アクィナスはペトルス・ダミアニに追従して哲学は神学の婢(「ancilla theologiae」)だと主張した[5]。

中世の哲学者たちの研究に通底する三つの原理として、「ratio」として知られる、真理を発見するために論理学、弁証術、分析を用いること、「auctoritas」、つまり特にアリストテレスやその他の権威ある古代の哲学者への識見への敬意、「concordia」、つまり哲学の識見と神学的な教え・啓示を調和させるという義務[6]がある。

この時期最もよく議論された話題の一つに信仰と理性の対立がある。イブン・スィーナーとイブン・ルシュドはどちらも理性の側に立って研究した。ヒッポのアウグスティヌスは自身の哲学的探求に神の権威の範囲を超えさせることは決してしないと述べた[7]。アンセルムスは彼が部分的に信仰への攻撃とみなしたものに対して、信仰と理性の両方を考慮に入れたアプローチによって信仰を擁護しようとした[8]。信仰/理性の問題にアウグスティヌスの出した結論は(1)信仰し、そして(2)理解しようとするということであった。

歴史

中世初期のキリスト教哲学

初期中世の前後の境界線に関しては論争がある[9]。一般的にはヒッポのアウグスティヌス(354年 - 430年)に始まると言われるが、アウグスティヌスは厳密に言えば古典時代に属する。そして、初期中世は、盛期中世が始まる11世紀後半の学問の再興が始まり、続いて行く頃に終わるとされる。

西ローマ帝国の崩壊後、西ローマはいわゆる暗黒時代に陥った。修道院は数少ない正規の学術的研究の中心地のひとつだった。このことはおそらくヌルシアのベネディクトゥスの定めた戒律や、四旬節の始まる日にめいめいの修道僧に本を与えるという彼の提案の結果であろうと推定されている。その戒律では修道僧は毎日聖書を読むことになっていた。後の時代には修道僧は行政官や聖職者を養成するのに利用された[10]。

初期のキリスト教徒は、特に教父時代には、直観的・神秘的で、理性や論理的議論に基づかずに考える傾向があった。また、時に神秘的なプラトンの教義を重視し、体系的なアリストテレスの思想をあまり重視しなかった[11]。アリストテレスの著作の多くはこの時期西方では知られていなかった。学者たちはアリストテレスの『範疇論』、論理学関係の作品である『命題論』、そしてアリストテレスの範疇論の注釈書であるポルピュリオスの『エイサゴ-ゲー』などに基づいて議論していた(いずれもボエティウスによって翻訳された[12])。

中世哲学の発展に大きな影響を与えたローマ時代の哲学者が二人いる。ヒッポのアウグスティヌスとボエティウスである。アウグスティヌスは最大の教父とみなされている。彼は主に神学者で祈祷文の作者であったが、彼の著作の多くは哲学的である。彼の主題は真理、神、人の魂、歴史の意味、国家、罪、そして救済である。1000年にわたって、神学や哲学に関するラテン語の著作で彼の著作を引用したり彼の権威に頼ったりしていないものはほとんどなかった。彼の著作の中には、デカルトのような近世哲学に影響を及ぼしたものもある[13]。アニキウス・マンリウス・セウェリヌス・ボエティウス(480年 - 525年)はローマで古代から続く影響力の強い家に生まれたキリスト教哲学者である。彼は510年に東ローマ王国で執政官になった。彼の初期中世哲学への影響は注目されてい(て中世初期哲学が「ボエティウスの時代」呼ばれることもある[14]。彼はアリストテレスとプラトンの全ての著作を原典の古代ギリシア語からラテン語へ翻訳しようとし、実際に『命題論』や『範疇論』といったアリストテレスの多くの論理学関連の著作を翻訳した。また、彼はそれらの作品や(それ自体『範疇論』の注釈である)ポルピュリオスの『エイサゴーゲー』の注釈書を著した。これが中世西方世界に普遍論争を紹介した[15]。

西方における研究活動の最初の注目すべき復興は、カール大帝がピサのピエトロやヨークのアルクィンの助言を受けてイングランドやアイルランドの学者を招聘し、また、787年の勅令によって帝国内の全ての修道院に学校を併設させた頃に始まる。これらの学校(scola)はスコラ学派の名の由来となっており、また、中世の研究活動の中心地となった。

ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナ(815年 - 877年)はアルクィンの後を継いで宮廷学校長となった人物で、アイルランド出身の神学者にしてネオプラトニズム哲学者である。彼は、当時、使徒の時代に生きたと考えられていた偽デュオニシオス・ホ・アレオパギテースの著作を翻訳・注釈した。この時期には、神はある者には救済されることを、またある者には地獄に落ちることを運命づけているのかどうかといった教義上の論争が起こった。エリウゲナはこの論争を解決するために呼び入れられた。同時期に、パスカシウス・ラドベルトゥスが聖餐におけるキリストの実体的現臨についての問題を提起した。ホスティアはキリストの歴史的な肉体と同一なのであろうか?どのようにして多くの場所、時節に現臨できるのだろうか?キリストの本当の肉体が現臨しているがそれはパンとワインという見かけに覆われていて、神の人知を超えた業によってあらゆる時間・場所に現臨するのだとラドベルトゥスは主張した[16][17]。

この時期には学問の復活も見られた。フローリアクム修道院においてオルレアン司教のテオドルプスがカール大帝に勧められて貴族の子弟のための学校を創設した。9世紀中ごろまで、そこに併設された図書館は西ヨーロッパに今まで集められた中でも最も包括的なもののひとつであって、ルプス・セルウァントゥス(862年ごろ)のような学者が訪れてここにある本で調べ物をした。後に、再建された修道院学校の学頭となったフルーリーのアボン(大修道院長988年 - 1004年)の下で、フローリアクムは第二の黄金時代を迎えることとなった[18]。

10世紀初めに、オセールのレミがアエリウス・ドナトゥス、カエサレアのプリスキアヌス、ボエティウス、そしてマルキアヌス・カペッラといった古典的なテキストの注釈・注解書を著した。カロリング朝ルネサンスの後には小さい暗黒時代を挟んで11世紀以降続く学問の復興が起こった。11世紀の復興はギリシア思想の再発見をアラビア語に翻訳されていた文献やイブン・スィーナーの『霊魂論』のようなムスリムの功績に多くを負っている[19]。

中世盛期

11世紀中ごろから14世紀中ごろまでの時期は「中世盛期」あるいは「スコラ学の」時代として知られる。一般的にイタリアの哲学者、神学者、教会職員のカンタベリーのアンセルムス(1033年 - 1109年)に始まるということで合意されている。彼は神の存在の存在論的な証明を初めて定式化した人物として有名である。

13世紀から14世紀初期にかけての時期は概してスコラ学が盛んだった時期として知られている。13世紀初期はギリシア哲学復興の絶頂が見られた。翻訳の学派はイタリアやシチリア、そして徐々に残りの西ヨーロッパでも成長していった。バースのアデラードはシチリアやアラブ世界を旅行し、天文学や数学の文献を翻訳した。その中には『ユークリッド原論』の初めての完訳も含まれる[20]。力のあるノルマン人の王は自身の威信を示すためにイタリアやほかの地域から知識人を自分の宮廷に集めた[21]。13世紀半ばのモエルベケのヴィレムによるギリシア哲学の文献の翻訳・編集は、古代哲学の、特にアリストテレスの明確な描写を行う助けとなった。それは、西ヨーロッパの人々がかつて依拠していたが、プラトンの哲学体系とアリストテレスの哲学体系の関係を歪ませ、曖昧にしていたアラビア語版のものより明確であった[22]。それに続く注釈の多くの基盤となった。

この時期にはヨーロッパの大都市で大学が発達し、ライヴァルとなる、教会を含む聖職者の修道会が教育生活の中心を政治的・知的に監督することをかけて争い始めた。この時期に設立された二つの主な修道会はフランシスコ会とドミニコ会である。フランシスコ会は1209年にアッシジのフランチェスコが始めた。13世紀半ばの彼らの指導者はボナヴェントゥーラで、彼はわずかなアリストテレス的要素と多くのネオプラトニズム的要素を取り入れつつヒッポのアウグスティヌスの神学とプラトンの哲学を擁護した伝統主義者であった[23]。アンセルムスに続いて、ボナヴェントゥーラも哲学が宗教的信仰の光に照らされたときのみ理性は真理を発見できると考えた。他にフランシスコ会の重要な著述家としては、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス、ピエール・オリオール、オッカムのウィリアムがいる

対照的に、ドミニコが1215年に立てたドミニコ会は理性を使うことをより重視し、東方や当時ムーア人が支配していたスペインからもたらされた新たなアリストテレスの文献を広範囲に利用した。この時期のドミニコ会で思想に関して重要な人物の代表はアルベルトゥス・マグヌスと(特に)トマス・アクィナスである。トマス・アクィナスによるギリシア的合理主義とキリスト教の教義の技巧に富んだ統合は徐々にカトリック哲学の輪郭を決めていった。アクィナスは理性と議論過程をより重視しており、最初にアリストテレスの形而上学や認識論に関する著作を利用した人々のうちの一人であった。これは、初期スコラ学の多くを支配していたネオプラトニズムやアウグスティヌスの思想を大きく外れたものであった。トマス・アクィナスは、注釈者イブン・ルシュドの言う「過ち」に陥らずにアリストテレス哲学を取り入れる術を示した。

権威:それを迂回するための再解釈と文脈転換

中世の哲学者は権威が完全であることを望んだが、権威がより最近得られた知識や自分たちの考え方と合致しないという問題に直面した。中世哲学のテキストでそういう例は権威ある文書、例えば聖書やアリストテレスの引用にある。権威と、そして権威の間で一致を形成する方法はそれらの再解釈であった。これは著者がどう考えていたかを議論し、今の議論と一致させるという方法である。例えば、モーシェ・ベン=マイモーンは、女性のいない島で育った少年がどのように子どもが孕まれ、生まれるのか想像するのに困難を覚えるのと全く同様にアリストテレスはひどく限定された範囲の経験しか持たなかったため彼が実際に持っていた以外に物の起源の説明を持てなかったのだと主張している。再解釈することに加えて、中世の解釈者たちはおそらく元の文脈から外して与えられた引用を理解していた。例えば、トマス・アクィナスはアウグスティヌスを文脈を無視して引用し、アウグスティヌスが実際にはより古くあまり技術的でない意味で「学問 scientia」という言葉を使っていたのを引用し、神学はアリストテレスの『分析論後書』にみられる学問と同様に「学問 scientia」であると主張した。リールのアランは経験主義者としてのパウロの「神の不可視なものは目に見える被造物によって知られる」という主張を支持したがそれは別の文脈でのことであって、それによって問題となる知識が世界ではなく信仰に関する「知識」になった。同様に、トマス・アクィナスはグレゴリウス1世による七つの大罪という概念における罪の分類を引用して支持したが、グレゴリウス1世による分類をアクィナス自身による罪の概念の構造化の方法の下位においた。こういった主張する文脈の変化は必ずしも不誠実さによってなされたわけではない。彼らの互いに一致しない権威と自身の考えを一致させる戦略はおそらくヘルメス主義によるものである。ヘルメス主義の基本的な前提はこれらの権威は皆唯一の真理の部分を表そうと努めているというものである。だから、新しい概念や知識がそれを要求する際に権威筋の考え方を新しい文脈におくことは曲解とはならない。シラノは権威筋同士の間での緊張やさらには公然たる矛盾の多くは、問題を決める編集者や批評家、精通者たちがそういった権威のある主張を互いに反目し合っている状況よりもむしろ彼らの歴史的・文化的文脈におけば消えるだろうがしかし、これは権威筋から規範的な地位を奪うので彼らはそうせず、公平な決断が歴史的・文化的文脈のなかで解釈されてもはや拘束力を持たないようにそれを不確かなものにしていると述べた。シラノは12世紀・13世紀の西方ラテン世界における、相対主義の主張によってそれらを全て叩きのめすよりもむしろ討論や論争に縛られつつ完全な権威を作り上げるという債務を望んだ[24][25]。

中世哲学の議題

今日哲学の主な分野であるものは全て中世哲学の一部であった。中世哲学は古典古代の異教の哲学者、特にアリストテレスがもともと作り上げた分野のほとんども含んでいた。しかしながら、宗教哲学と今日呼ばれている分野は中世に独特な発展を遂げ、主題とされる問題の多くは中世に磨き上げられて今日も認識されているような形になったと推定される。

神学

中世哲学は神学的であるという特徴がある。この時代に議論され発展させられた主題は以下:

- 神の持つ性質の一致性の問題:物の持つ性質はどのようにして伝統的に超越論的な存在、例えば全能、全知、無限の善、時間を超えた存在に帰されるのか、そしてどのようにたがいに論理的に矛盾しないのか?

- 悪の問題:古典時代の哲学者も悪の本性について思索したが、全知全能の神がどうして悪が存在するようなものの体系を創造しえたのかという問題は中世に初めて発生した。

- 自由意思の問題:同様の問題として、「神の予見」―何が未来に起こるか神が知っていること―はどのようにして人間には自由意思があるという信念と一致するのかを説明することがある。

形而上学

12世紀半ばのアリストテレスの『形而上学』の再発見の後、多くのスコラ学者(特にトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥス)がこの作品に対する注釈書を著した。普遍論争はこの時代に関心を惹いた主な問題の一つである。他の主題は以下:

- ヒュロモーフィズム(形相質料理論) - 個々のものは質料と形相からなるというアリストテレスの教義の拡張(彫像は花崗岩とそれに彫られたところの形相からなる)

- 存在 - 存在としての存在

- 因果性 - 因果性の議論はほとんどアリストテレス、中でも主に『自然学』、『天について』、『生成と消滅について』の注釈に終始した。この主題の領域に対するアプローチは中世に独特な、神にアプローチする方法とみなされた普遍の理性的研究であった。ドゥンス・スコトゥスによる神の存在証明は因果性の考えに基づいている。

- 個別化の原理。個別化の原理は人が何らかの与えられた類に属するものを個別化、つまり数的に区別する方法の説明である。問題は、それが同類の天使が互いに区別される方法を説明する際に生じる。天使は非物質的であり、数的な違いは彼らが別の物質でできているからというように説明できない。この議論に対する重要な貢献者はトマス・アクィナスとドゥンス・スコトゥスである

自然哲学

自然哲学及び科学哲学の分野では、中世の哲学者たちは主にアリストテレスから影響を受けていた。しかしながら、14世紀からそれ以降は、自然哲学において数学的推論の利用が増加したことで、近世の科学の興隆の準備となった。重要な人物としてヘイツベリーのウィリアムとオッカムのウィリアムがいる。その他の自然哲学に対する貢献者にはリクマースドルフのアルベルト、ジョン・ビュリダン、オートルクールのニコラなどがいる。連続性テーゼ(中世の知的発展とルネサンス及び近世の知的発展の間には決定的な断絶はないという仮説)を参照。

論理学

偉大な論理学史家ユゼフ・マリア・ボヘニスキ[26]は中世を論理学史における三つの重要な時代の一つとみなしている。アベラールの時代から14世紀の半ばまで、スコラ学に属する著述家たちはアリストテレス論理学を顕著な程度まで洗練・発展させた。初期には、ピエール・アベラールのような著述家が古典論理学の著作(アリストテレスの『範疇論』、『命題論』、そしてポルピュリオスの『エイサゴーゲー』)の注釈書を著した。後には論理学研究の新しい局面が起こってきて、新たな論理学的・意味論的理論が発展した。中世の論理学の発展に関しては、インソルビリア、中世の様相理論、義務、代示理論、中世の単称命題の理論、三段論法、ソピスマータを参照。他に中世に論理学に貢献した重要な人物として、リクマースドルフのアルベルト、ジョン・ビュリダン、ジョン・ウィクリフ、ヴェネツィアのピエトロ、エスパーニャのペドロ、リチャード・キルヴィングトン、ウォルター・バーレイ、ヘイツベリーのウィリアム、そしてオッカムのウィリアムがいる。

心の哲学

中世の心の哲学はアリストテレスの『霊魂論』、いわば12世紀に西方ラテン世界に再紹介されたもう一つの作品に基づいている。心の哲学は自然哲学の一分野とみなされていた。この分野で議論された問題のうちのいくつか:

- 神の光 - 神の光の教義は古く、重要な自然主義の代替物である。そこでは、人は普段ものを考える際に神からの特別の補助を必要としていると考えられている。この教義はアウグスティヌス及びスコラ学派のうちの彼への追随者にもっとも強く関係している。近世においてもこの教義は別の形で再登場した。

- 論証の理論

- 心の表象 - 精神状態は「志向性」を持っているという考え;つまり、「精神状態であるにもかかわらず、それらは心の外部のものを表象することが可能である」というのは近代の心の哲学に固有の問題である。しかしそれは中世哲学に起源をもつ(「志向性」という言葉はフランツ・ブレンターノによって復活させられた。彼は中世の用法を表そうとした[27])。オッカムは、言語は第一に慣習によって精神状態を表し、第二に実在物を表すのに反して対応する精神状態は必ずそれらの実在するものを表すという理論を提唱したことでよく知られている。[28]

この分野の著述家としてはアウグスティヌス、ドゥンス・スコトゥス、オートルクールのニコラ、トマス・アクィナス、そしてオッカムのウィリアムがいる。

倫理学

中世倫理学の重要な発展の詳細に関しては、中世の良心の理論、実践理性、中世の自然法の理論の記事を参照。

この分野の著述家としては、カンタベリーのアンセルムス、アウグスティヌス、ピエール・アベラール、ドゥンス・スコトゥス、エスパーニャのペドロ、トマス・アクィナス、さらにオッカムのウィリアムがいる。政治理論の著述家にはダンテ、ジョン・ウィクリフ、そしてオッカムがいる。

関連項目

脚注

- ^ Pasnau, Robert (2010). “Introduction”. The Cambridge History of Medieval Philosophy. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 1. ISBN 978-0-521-76216-8

- ^ Davies, Brian (2004). Aquinas. Continuum International Publishing Group. p. 14

- ^ Gracia & Noone p1

- ^ Gracia & Noone p 1)

- ^ Gracia & Noone p.35

- ^ Gracia & Noone pp.3-5

- ^ Kretzmann & Stump p 27

- ^ Gallatin

- ^ Gracia & Noone p 1

- ^ Gracia & Noone p.45

- ^ Russell, Book II, Part i, c. 6

- ^ Russell p.353

- ^ Hyman & Walsh p. 15

- ^ McGavin p. 53

- ^ Hyman & Walsh pp.114-117

- ^ Gracia & Noone pp.397-406

- ^ A・E・マクグラス『キリスト教神学入門』神代真砂美訳、教文館、2002年1月25日、p710 - 711

- ^ Schulman, p.1

- ^ Jonathan Lyons (2007). The House of Wisdom. Bloomsbury

- ^ Clagett (1982), p. 356.

- ^ Lindberg (1978), p. 70-72.

- ^ Fryde

- ^ Hyman & Walsh, 'Bonaventura', p.454

- ^ History of Western Philosophy, Bertrand Russell

- ^ Literary Forms of Medieval Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy, [1]

- ^ Bochenski 1961, pp. 10-18

- ^ Brentano, tr. Chisholm p.50

- ^ That is, our idea of a rabbit necessarily represents a rabbit. A mental state 'is a true similitude of the external thing, on account of which it represents (repraesentat) the external thing itself, and stands for it from its nature, just as an utterance denotes things by institution'.

参考文献

- The London Philosophy Study Guide offers many suggestions on what to read, depending on the student's familiarity with the subject: Medieval Philosophy

- Brentano, "The Distinction between Mental and Physical Phenomena", translated by D.B. Terrell, in Psychology from an Empirical Standpoint, 1874.

- Gallatin, H.K., Medieval Intellectual Life and Christianity

- Gracia, J.G. and Noone, T.B., A Companion to Philosophy in the Middle Ages, London 2003

- Hyman, J. and Walsh, J.J., Philosophy in the Middle Ages, Indianapolis 1973

- Kretzmann, N. and Stump, E., The Cambridge Companion to Augustine , Cambridge 2000.

- McGavin, J., Chaucer and Dissimilarity: Literary Comparisons in Chaucer.

- Maurer, Armand A. [1982]. Medieval Philosophy. 2nd ed. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.

- Russell, B., History of Western Philosophy, Routledge 1996 (originally published 1946)

- Schoedinger, Andrew B., ed. [1996]. Readings in Medieval Philosophy. New York: Oxford University Press.

- Jana K. Schulman The Rise of the Medieval World, 500-1300, Greenwood Publishing Group, 2002

外部リンク

- Medieval Philosophy section at EpistemeLinks

- Medieval Philosophy Electronic Resources

- Article Philosophy at The Catholic Encyclopedia

- Some medieval Jewish philosophers

- Medieval Natural Philosophy and the Church by James Hannam

- The Fathers, the Scholastics, and Ourselves by von Balthasar

- Stanford Encyclopedia of Philosophy:

- Medieval Philosophy and Theology journal

- (ドイツ語) ALCUIN - Regensburger Infothek der Scholastik - Huge database with information on biography, text chronology, editions.

- Logicmuseum.com