「姉妹都市」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[File:Los Angeles Sister Cities.JPG|thumb|250px|[[ロサンゼルス]]市庁舎前に立つ、姉妹都市の方角と距離を示す標柱]] |

|||

'''姉妹都市'''(しまいとし、{{Lang-en-us|'''Sister Cities'''}})は[[市民]]の文化交流や親善を目的とする[[都市]]間の結びつき。'''友好都市'''(ゆうこうとし)・'''親善都市'''(しんぜんとし)とも言う。 |

|||

'''姉妹都市'''(しまいとし、{{Lang-en-us|'''Sister Cities'''}})は、[[市民]]の文化交流や親善を目的として提携した、[[都市]]([[自治体]])どうしの関係を指す言葉。'''友好都市'''(ゆうこうとし)・'''親善都市'''(しんぜんとし)などとも呼ばれる。 |

|||

「姉妹都市」に明確な定義はなく、広い意味合いで用いられている。当事者は「都市」に限定されず町や村の関係も含み、また[[基礎自治体]](日本の[[市町村]]レベル)だけでなく広域自治体(日本の[[都道府県]]レベル)の提携関係も含まれ得る。「姉妹都市」とは国際的な自治体交流関係であると定義されることも多いが<ref>『広辞苑』『大辞泉』などでは国際的な都市間関係を語釈としている。</ref>、国内における自治体間の交流にも「姉妹都市」やそれに類する名称が使われることがある。 |

|||

==由来== |

|||

姉妹都市という表現は、[[アメリカ英語]]の[[w:Town twinning|{{Lang|en-us|"Sister City"}}]]に由来するもので、{{Lang-en-gb|"Twin City"}}というなど、各国語で様々な表現が使われる。国によっては、「姉妹都市」という呼び方ではどちらが姉でどちらが妹か、つまりどちらが上位にあるかという[[議論]]にもなりかねないことから、代わりに「友好都市」という表現が使用される場合もある。 |

|||

== 概要 == |

|||

姉妹都市活動のには2つの潮流があるとされる。[[ドワイト・D・アイゼンハワー|アイゼンハウアー]]米大統領が提唱した「市民と市民」の運動、そして[http://www.sister-cities.org/ 国際姉妹都市連合](本部[[ワシントンDC]])の活動である。 |

|||

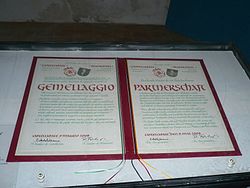

[[File:Gemellaggio Castellabate-Blieskastel.JPG|thumb|250px|姉妹都市盟約書の例。[[カステッラバーテ]](イタリア)と[[:en:Blieskastel|Blieskastel]](ドイツ)のもの。]] |

|||

===要件=== |

|||

姉妹都市(友好都市)を規定する国際的な統一基準はなく、日本国内でもこれを定めた国内法があるわけではない。 |

|||

日本において自治体の国際提携の情報提供と支援を行う財団法人[[自治体国際化協会]]では、統計・整理上の基準として |

|||

==要件== |

|||

姉妹都市(友好都市)を規定する国内法や国際的な統一基準があるわけではないが、日本では、 |

|||

# 両[[首長]]による提携書があること |

# 両[[首長]]による提携書があること |

||

# 交流分野が特定のものに限られないこと |

# 交流分野が特定のものに限られないこと |

||

# 交流するに当たって、何らかの予算措置が必要になるものと考えられることから、[[議会]]の承認を得ていること |

# 交流するに当たって、何らかの予算措置が必要になるものと考えられることから、[[議会]]の承認を得ていること |

||

の3要件をすべて満たすものを「姉妹(友好)自治体」として扱っている( |

の3要件をすべて満たすものを「姉妹(友好)自治体」として扱っている<ref name="clair_ans01">{{cite web | url=http://www.clair.or.jp/j/exchange/shimai/ans01.html | title=姉妹(友好)自治体の提携の定義・意義は? | publisher=自治体国際化協会 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。 |

||

=== 略史 === |

|||

==提携相手の選定== |

|||

地理的・政治的に隔たった都市と都市との提携関係は古くからある。「最古の姉妹都市」として、中世の[[836年]]までさかのぼる[[パーダーボルン]](ドイツ)と[[ル・マン]](フランス)が挙げられたり<ref name="Inverness">{{cite web | url=http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/1C07A195-EF04-454D-81B8-ADAEE15058FC/0/ICC9908.pdf | title=Joint Report by Inverness City Manager and Chairman, The City of Inverness Town Twinning Committee | publisher=The City of Inverness Town Twinning Committee | format=PDF | language=英語 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>、[[1893年]]の{{仮リンク|ニューバーン|en|New Bern, North Carolina}}(アメリカ)と[[ベルン]](スイス)が挙げられたりするが<ref name="jpf-bookklet">{{cite web | url=http://www.jpf.go.jp/cgp/info/publication/pdf/sistercity/booklet.pdf | author=毛受敏浩 | title=姉妹都市交流ブックレット | publisher=国際交流基金日米センター | format=PDF | accessdate=2012-02-06 }}</ref>、今日的な意味での姉妹都市運動がはじまるのは20世紀以降、とくに[[第二次世界大戦]]以後である。先述のパーダーボルンとル・マンも、[[1967年]]に近代的な姉妹都市として正式な書面を交わしている。 |

|||

[[第二次世界大戦]]後の国際的な姉妹都市の活動には2つの潮流があるとされる。ひとつはヨーロッパ内において、旧敵国との関係修復のためにはじまった運動<ref name="jpf-bookklet" />、もうひとつは[[ドワイト・D・アイゼンハワー|アイゼンハウアー]]米大統領が提唱した「市民と市民(ピープル・トゥ・ピープル)プログラム」(people-to-people program)である<ref name="jpf-bookklet" />。いずれも大戦による荒廃を出発点として、国境を越えた市民間の交流を行い、相互理解を深めることで世界平和に寄与することを目標としている<ref name="jpf-bookklet" /><ref name="Monbetsu">{{cite web | url=http://mombetsu.jp/syoukai/simaitosi.html | title=姉妹都市の紹介 | publisher=紋別市 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。 |

|||

== 名称について == |

|||

[[File:Welcome to Ross-on-Wye - geograph.org.uk - 1047465.jpg|thumb|250px|英国・ウェールズの[[:en:Ross-on-Wye|Ross-on-Wye]]市の入口を示す看板。姉妹都市(twin towns)の名が記されている。]] |

|||

=== 「姉妹都市」という名称 === |

|||

日本で一般的な「'''姉妹都市'''」という表現は、[[アメリカ英語]]の {{Lang|en-us|"sister city"}} に由来する<ref name="clair_ans02">{{cite web | url=http://www.clair.or.jp/j/exchange/shimai/ans02.html | title=姉妹都市と友好都市の違いは? | publisher=自治体国際化協会 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。これには、日本の自治体国際提携が米国発の姉妹都市運動を受ける形で始まったことが影響している。同じ英語でも[[イギリス英語]]では {{Lang|en-gb|"twin town"}} もしくは {{Lang|en-gb|"twin city"}} と呼ぶなど、各国で様々な表現が使われている<ref name="clair_ans02" />。 |

|||

*「姉妹都市」に相当するもの |

|||

**アメリカ:{{lang|en-us|sister city}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

**オーストリア:{{lang|de|Schwesterstadt}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

**スペイン:{{lang|es|ciudad hermana}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

**ポルトガル:{{lang|pt|cidade irmã}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

*「兄弟都市」に相当するもの |

|||

**ロシア:{{lang|ru|города-побратимы}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

*「双子都市」に相当するもの |

|||

**イギリス:{{lang|en-gb|twin city}}<ref name="clair_ans02" />, {{lang|en-gb|twin town}} |

|||

**フランス:{{lang|fr|ville jumelée}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

**イタリア:{{lang|it|citta gemellare}}<ref name="clair_ans02" />, {{lang|it|comune gemellato}}, {{lang|it|gemellaggio}} |

|||

**ポルトガル:{{lang|pt|Geminação de cidades}} |

|||

*「パートナー都市」に相当するもの |

|||

**ドイツ:{{lang|de|Partnerstadt}}<ref name="clair_ans02" /> |

|||

{{lang|en-gb|twin town}}どうしの縁組は {{Lang|en|town twinning}} と呼ばれる。 |

|||

===「姉妹都市」と「友好都市」=== |

|||

自治体提携には「'''友好都市'''」({{lang-en|friendship city}})という表現が使用される場合もあり、「姉妹都市」と併用されることもある。全米国際姉妹都市協会では、たいていの場合「姉妹都市」と「友好都市」との違いはないが、違いのある場合には「姉妹都市」に比べて範囲の限られた交流に「友好都市」が使われる傾向がある、としている<ref>{{cite web | url=http://www.sister-cities.org/about/affiliation_types.cfm | title=Types of affiliations | publisher=Sister Cities International | language=英語 | accessdate=2012-02-07 }}</ref>。また、国によっては「姉妹都市」ではどちらが「姉」でどちらが「妹」か、つまりどちらが上位にあるかという議論にもなりかねないため、これを避けて「友好都市」が用いられる。 |

|||

日本でも「姉妹都市」と「友好都市」という2つの用語が広く使われているが、その違いについても明確な定義があるわけではない。日本での国際提携上の「友好都市」は、「姉妹」では上下の関係が生じることから[[中華人民共和国]]との間で使われだしたものであるが、現在では中国以外にも使われることがある<ref name="clair_ans02" />。「姉妹都市」と「友好都市」に提携内容の相違がある場合もあり、「姉妹都市の前段階」として、あるいは分野を絞った形での交流として「友好都市」の名称が使われることがある<ref name="clair_ans02" />。 |

|||

たとえば[[川崎市]]では「姉妹都市」と「友好都市」の区分があり、「教育・文化・スポーツ・芸術・経済といった多方面にわたる国際交流」を行う都市を「姉妹都市」、「都市間の特性を生かして実質的な市民レベルでの交流」を行う都市を「友好都市」と区分している(この定義では瀋陽市は姉妹都市となるが、上述の「姉妹」の問題から「友好都市」の名義となっている)<ref name="kawasaki_monoshiri">{{cite web | url=http://www.kian.or.jp/worldsimai.html | title=川崎市と関係の深い国(姉妹都市・友好都市) | publisher=川崎市国際交流協会 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。[[長崎市]]では「姉妹都市」と「市民友好都市」の区分があり、「特定分野に限られない幅広い交流を行う」ものを「姉妹都市」、「姉妹都市提携等の形式にとらわれず、自由、気軽に付き合え、市民や民間交流団体が主体となって実質的な交流を行うことを相互の都市が意思確認」した都市を「市民友好都市」としている<ref name="nagasaki">{{cite web | url=http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/kokusai/exchange/friendship.html | title=市民友好都市 | publisher=長崎市 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。 |

|||

== 姉妹都市の運用 == |

|||

日本においては、財団法人[[自治体国際化協会]]交流支援部交流親善課が国際的な姉妹都市関係の情報提供や支援を行っている。 |

|||

=== 提携相手の選定 === |

|||

姉妹都市提携をしている都市どうしには、自然環境が類似している、あるいは提携前から市民レベルで交流しているなど、提携のきっかけとなる事象がある。以下にその分類を示してみる。ほかにも、いくつかの要因を複合させて姉妹提携のきっかけとしたものも多数ある。 |

姉妹都市提携をしている都市どうしには、自然環境が類似している、あるいは提携前から市民レベルで交流しているなど、提携のきっかけとなる事象がある。以下にその分類を示してみる。ほかにも、いくつかの要因を複合させて姉妹提携のきっかけとしたものも多数ある。 |

||

また姉妹都市提携の関係は、あくまで二都市間の相互関係によるものであり、A市がB市及びC市と提携しているからといって、B市とC市が提携しているとは限らないケースが多い(例を挙げれば、[[京都市]]と[[ボストン]]市は姉妹都市であり、京都市と[[西安市]]は姉妹都市であるが、ボストン市は中国に対して西安市ではなく[[杭州市]]と、西安市はアメリカに対しては[[カンザスシティ (ミズーリ州)|カンザスシティ]]市と姉妹都市提携を行っている)。 |

また姉妹都市提携の関係は、あくまで二都市間の相互関係によるものであり、A市がB市及びC市と提携しているからといって、B市とC市が提携しているとは限らないケースが多い(例を挙げれば、[[京都市]]と[[ボストン]]市は姉妹都市であり、京都市と[[西安市]]は姉妹都市であるが、ボストン市は中国に対して西安市ではなく[[杭州市]]と、西安市はアメリカに対しては[[カンザスシティ (ミズーリ州)|カンザスシティ]]市と姉妹都市提携を行っている)。 |

||

===共通点を要因とする=== |

====共通点を要因とする==== |

||

;都市の性質 |

;都市の性質 |

||

*[[北海道]][[千歳市]]と、[[アメリカ合衆国|米国]]アラスカ州の[[アンカレッジ]]市 - 空港都市 |

*[[北海道]][[千歳市]]と、[[アメリカ合衆国|米国]]アラスカ州の[[アンカレッジ]]市 - 空港都市 |

||

| 66行目: | 103行目: | ||

*[[青森県]][[三沢市]]と、米国[[ワシントン州]]のウェナッチ市 - [[1931年]]の[[ミス・ビードル号]]による[[太平洋]]無着陸横断飛行の離着陸地。また[[リンゴ]]栽培でも共通する。 |

*[[青森県]][[三沢市]]と、米国[[ワシントン州]]のウェナッチ市 - [[1931年]]の[[ミス・ビードル号]]による[[太平洋]]無着陸横断飛行の離着陸地。また[[リンゴ]]栽培でも共通する。 |

||

===交流の歴史を要因とする=== |

====交流の歴史を要因とする==== |

||

;都市の交流 |

;都市の交流 |

||

*[[千葉県]][[御宿町]]と、[[メキシコ]]の[[アカプルコ]]市 - 1609年アカプルコに向かった[[ドン・ロドリゴ]]一行が御宿に漂着し救助される |

*[[千葉県]][[御宿町]]と、[[メキシコ]]の[[アカプルコ]]市 - 1609年アカプルコに向かった[[ドン・ロドリゴ]]一行が御宿に漂着し救助される |

||

| 87行目: | 124行目: | ||

*[[大阪府]][[熊取町]]と、[[オーストラリア]]の[[ミルデューラ (ビクトリア州)|ミルドラ]]市 - 昭和61年8月に本町の使節団が同市を友好訪問。 |

*[[大阪府]][[熊取町]]と、[[オーストラリア]]の[[ミルデューラ (ビクトリア州)|ミルドラ]]市 - 昭和61年8月に本町の使節団が同市を友好訪問。 |

||

===その他=== |

====その他==== |

||

*[[山形県]][[南陽市]]と、中国の[[河南省]][[南陽市 (河南省)|南陽市]] - 漢字の綴りが同じ |

*[[山形県]][[南陽市]]と、中国の[[河南省]][[南陽市 (河南省)|南陽市]] - 漢字の綴りが同じ |

||

*[[島根県]][[大田市]]と、韓国の[[大田広域市]] - 漢字の綴りが同じ |

*[[島根県]][[大田市]]と、韓国の[[大田広域市]] - 漢字の綴りが同じ |

||

| 96行目: | 133行目: | ||

*[[愛知県]][[新城市]]と、[[アメリカ合衆国|アメリカ]][[ペンシルベニア州]]の[[ニューキャッスル(ペンシルベニア州)|ニューキャッスル]]市、[[アメリカ合衆国|アメリカ]][[インディアナ州]]の[[ニューキャッスル(インディアナ州)|ニューキャッスル]]市、[[イギリス]]の[[ニューキャッスル・アンダーライム]]市、[[南アフリカ]]の[[ニューカッスル (南アフリカ)|ニューカッスル]]市、[[ドイツ]]の[[ノイブルク]]市、[[スイス]]の[[ヌーシャテル]]市、[[フランス]][[ヌシャトー]]市 - 「新しい城」という意味を持つ名前の都市 |

*[[愛知県]][[新城市]]と、[[アメリカ合衆国|アメリカ]][[ペンシルベニア州]]の[[ニューキャッスル(ペンシルベニア州)|ニューキャッスル]]市、[[アメリカ合衆国|アメリカ]][[インディアナ州]]の[[ニューキャッスル(インディアナ州)|ニューキャッスル]]市、[[イギリス]]の[[ニューキャッスル・アンダーライム]]市、[[南アフリカ]]の[[ニューカッスル (南アフリカ)|ニューカッスル]]市、[[ドイツ]]の[[ノイブルク]]市、[[スイス]]の[[ヌーシャテル]]市、[[フランス]][[ヌシャトー]]市 - 「新しい城」という意味を持つ名前の都市 |

||

*[[福岡県]][[北九州市]]と、[[鹿児島県]][[南九州市]] - 市の名前が一字違い |

*[[福岡県]][[北九州市]]と、[[鹿児島県]][[南九州市]] - 市の名前が一字違い |

||

=== 自治体統廃合と提携 === |

|||

日本国内では[[日本の市町村の廃置分合|平成の大合併]]があるほか、海外でも市町村合併がある。姉妹・友好提携している市町村の一方が合併で姿を変えた場合、たいていは提携の継続を決めるが、まれに提携解消に至ってしまうこともある。 |

|||

例として、2006年10月、奈良県[[生駒市]]と兵庫県[[豊岡市]]は、当初の提携町である竹野町が合併し豊岡市となったことを理由に、友好都市提携を解消した。 |

|||

==ヨーロッパにおける姉妹都市== |

|||

[[File:Bundesarchiv Bild 183-1988-0121-323, Dresden, Städtepartnerschaft, Wolfgang Berghofer.jpg|thumb|250px|[[ドレスデン]](当時東ドイツ)と[[ハンブルク]](西ドイツ)の市長による交流協定締結(1988年)。]] |

|||

「最古の姉妹都市」は、[[836年]]にはじまった[[パーダーボルン]](現・ドイツ)と[[ル・マン]](現・フランス)との関係である、とされることがある<ref name="Inverness" />。これは、4世紀に活動したル・マン司教で、のちに列聖されたリボリウス{{enlink|Liborius of Le Mans}}の[[聖遺物]]がパーダーボルンの聖堂に分けられた縁によるものである。 |

|||

1905年には、英国[[ウェスト・ヨークシャー]]のキースリー{{enlink|Keighley}}が、フランスの[[ピュトー]]と「姉妹都市」になったとされる。近代的な姉妹都市の最初の事例として、1920年に行われたキースリーとフランスのポワ・デュ・ノール{{enlink|Poix-du-Nord}}の提携が挙げられるが、正式な盟約書は1986年まで交わされていない。 |

|||

第二次世界大戦の惨禍は、ヨーロッパの人々に国境を越えた相互理解の重要性と、和解への努力の必要を知らしめることになった。たとえば、英国の[[コヴェントリー]]は、ソ連のスターリングラード(現ヴォルゴグラード)と1944年に提携し、のちに西ドイツの[[ドレスデン]]とも姉妹都市関係を結んでいる。この3都市は、いずれも戦争中に大規模な空爆を受けた都市である。また、英国の[[ブリストル]]は占領下のドイツ・[[ハノーファー]]に親善使節を送ったことで1947年に姉妹都市となっている。 |

|||

ヨーロッパでの国際姉妹都市提携は、欧州連合(EU)によって支援されている。2003年には1300のプロジェクトに対し1200万ユーロが支出された。自治体と地域に関する欧州委員会{{enlink|Council of European Municipalities and Regions}}も、教育文化総合理事会{{enlink|Directorate-General for Education and Culture (European Commission)}}と連携して、近代的で良質な姉妹都市関係を促進し、自治体交流の仲立ちをしている。 |

|||

ドイツの多くの都市は、国内に姉妹都市を持っている。これは、冷戦時代の東西ドイツ間で結ばれた提携に由来する。旧東西ドイツ間の著名な姉妹都市としては、[[ハノーファー]]と[[ライプツィヒ]](大規模な[[見本市]]の開催地どうしの縁)、[[ドレスデン]]と[[ハンブルク]]が挙げられる。 |

|||

==北米における姉妹都市== |

|||

1893年の[[アメリカ合衆国]][[ノースカロライナ州]]の{{仮リンク|ニューバーン|en|New Bern, North Carolina}}と[[スイス]]の[[ベルン]]が「世界最古の姉妹都市」に挙げられることもある<ref name="jpf-bookklet">{{cite web | url=http://www.jpf.go.jp/cgp/info/publication/pdf/sistercity/booklet.pdf | author=毛受敏浩 | title=姉妹都市交流ブックレット | publisher=国際交流基金日米センター | format=PDF | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。もともとニューバーン(新ベルン)はベルンからの移民によって築かれた都市であり、従来からの人的交流の上にできた自然発生的な姉妹都市とも言える<ref name="jpf-bookklet" />。 |

|||

北アメリカで最初の近代的な国際姉妹都市は、1931年に結ばれた[[オハイオ州]]の[[トレド (オハイオ州)|トレド]]と[[スペイン]]の[[トレド]]との提携であるとされる。 |

|||

1944年には[[カナダ]]の[[バンクーバー]]が[[ソビエト連邦]][[ウクライナ社会主義ソビエト共和国|ウクライナ共和国]]の[[オデッサ]]と姉妹都市関係を結んだことが特記される。この提携は、第二次世界大戦中の支援政策を背景としたもので、港湾都市どうしの盟約であった。 |

|||

第二次世界大戦後、荒廃したヨーロッパを市民の力で救済することを目標に都市間の提携が結ばれるようになった<ref name="jpf-bookklet" />。1953年に就任した[[ドワイト・D・アイゼンハワー|アイゼンハウアー]]米大統領は「市民と市民」(people-to-people)の関係による国際親善{{enlink|Citizen diplomacy}}の重要性を喚起し、1956年11月11日に「ピープル・トゥ・ピープル・プログラム」を発表、国際的な姉妹都市(Sister City)提携を提唱した<ref name="jpf-bookklet" />。 |

|||

「ピープル・トゥ・ピープル・プログラム」によって、部門ごとに42のピープル・トゥ・ピープル委員会(People to People committee)が設立された。ピープル・トゥ・ピープル委員会の中の「市民委員会」の事業として米国と国外との姉妹都市提携は進み、1956年時点で40件であった姉妹都市は、1967年には58カ国350件までに増加した<ref name="jpf-bookklet" />。1967年、[[全米国際姉妹都市協会]]([[:en:Sister Cities International|Sister Cities International]]、略称: SCI。本部: [[ワシントンDC]])が発足した<ref name="clair-sci">{{cite web | url=http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/articles/datafile/009/INDEX.HTM | title=自治体国際化フォーラム | publisher=自治体国際化協会 | accessdate=2012-02-06 }}</ref><ref name="jpf-bookklet" />。 |

|||

==日本における姉妹都市== |

==日本における姉妹都市== |

||

[[File:LandscapePuLaUdyan2.JPG|thumb|250px|インド・[[プネー|プーネ市]]のプーネ岡山友好公園。同市は[[岡山市]]の姉妹都市である。]] |

|||

[[日本]]において「姉妹都市」の表現は、国際的・国内的いずれにも用いられる。特殊な例として[[宮崎県]]、[[鹿児島県]]、[[沖縄県]]が関連する提携では、力強さを希求してか'''「兄弟都市」'''と称されることがある。他に友好都市という表現もあるが、これは姉妹というと上下の関係が生じるので、主に[[中華人民共和国|中国]]との間で使われだした。現在では中国以外にも使われることがある。また友好交流都市の表現もある。提携は[[市町村]]レベルに限定されず、[[都道府県]]レベルの友好提携もある。 |

|||

[[日本]]において'''「姉妹都市」'''の表現は、国際的・国内的いずれにも用いられる。特殊な例として[[宮崎県]]、[[鹿児島県]]、[[沖縄県]]が関連する提携では、力強さを希求してか'''「兄弟都市」'''と称されることがある。他に'''「友好都市」'''や'''「友好交流都市」'''の表現もある。 |

|||

===国際提携=== |

|||

==== 数と広がり ==== |

|||

[[自治体国際化協会]]の集計(基準は[[#要件|上述]])によれば、[[2011年]]末現在の国際姉妹(友好)都市提携は1616件に上る(都道府県135件、市区町村は1481件)。国別では[[アメリカ合衆国]]436件、[[中国]]342件、[[大韓民国|韓国]]139件、[[オーストラリア]]109件などとなっている。なお、日本と国交のない[[中華民国]]([[台湾]])との間でも12件の姉妹都市提携が結ばれている<ref name="clair_teikeidata">{{cite web | url=http://www.clair.or.jp/cgi-bin/simai/j/00.cgi | title=姉妹(友好)提携情報 | publisher=自治体国際化協会 | accessdate=2012-02-06 }}</ref>。 |

|||

珍しいものでは[[鳥取県]][[境港市]]が[[1992年]]から[[朝鮮民主主義人民共和国]](北朝鮮)[[江原道 (北)|江原道]][[元山市|元山(ウォンサン)市]]と姉妹都市提携していた。国レベルの公式な[[外交]]関係がない北朝鮮の都市との友好提携はこれ1件であったが、[[2006年]]の北朝鮮(国レベル)による[[北朝鮮の核実験 (2006年)|地下核実験]]表明後、境港市側から元山市側に対して「破棄」が通知された<ref>{{cite web | url=http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=4523 | title=朝鮮民主主義人民共和国江原道元山市との友好都市盟約について | publisher=境港市 | accessdate=2012-02-07 }}</ref>。したがって、日本と北朝鮮との姉妹都市提携は現在は1件もない。 |

|||

日本においては、財団法人[[自治体国際化協会]]交流支援部交流親善課が姉妹都市関係の情報提供や支援を行っている。(リンク参照) |

|||

なお、国レベルの政治的な問題で交流事業が中断されるケースは、特に韓国との間で少なくない。[[2001年]]の[[歴史教科書問題#『新しい歴史教科書』(扶桑社)|歴史教科書問題]]と[[小泉純一郎|小泉首相]]の[[靖国神社問題|靖国神社参拝]]、[[2005年]]の[[竹島の日|竹島問題]]の際、日韓の自治体交流事業、姉妹都市間での学校や民間団体の交流事業が中止されるケースが目立った。中でも竹島問題の当事者である[[島根県]]と韓国[[慶尚北道]]は、[[1989年]]から姉妹道県として交流を続けてきたが、2005年の島根県による「[[竹島の日]]」条例制定をめぐって慶尚北道側が提携の破棄を発表した。島根県側はこれを受け入れてはいないが、現在に至るまで交流は再開されていない<ref>{{cite web | url=http://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/yukoukouryu/koryu_k.html | title=慶尚北道との交流の概要 | publisher=島根県 | accessdate=2012-02-07 }}</ref><ref>{{cite web | url=http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima06/takeshima06_14.html | title=島根・韓国 交流の歩み | publisher=島根県 | accessdate=2012-02-07 }}</ref>。 |

|||

日本と海外との最初の姉妹都市提携は[[1955年]]12月[[長崎県]][[長崎市]]と[[アメリカ合衆国]][[ミネソタ州]][[セントポール (ミネソタ州)|セントポール市]]の間で締結された。[[2008年]]末現在の姉妹都市提携は1574件に上る(都道府県は127件、市区は1161件、町村は286件)。国別では[[アメリカ合衆国]]435件、[[中国]]331件、[[大韓民国|韓国]]122件、[[オーストラリア]]108件などとなっている。なお、日本と国交のない[[中華民国]]([[台湾]])との間でも10件の姉妹都市提携が結ばれている。 |

|||

==== 歴史 ==== |

|||

珍しいものでは[[鳥取県]][[境港市]]が[[1992年]]から[[朝鮮民主主義人民共和国]](北朝鮮)[[江原道 (北)|江原道]][[元山市|元山(ウォンサン)市]]と姉妹都市提携していた。国レベルの公式な[[外交]]関係がない北朝鮮の都市との友好提携はこれ1件であったが、[[2006年]]の北朝鮮(国レベル)による[[北朝鮮の核実験 (2006年)|地下核実験]]表明後に境港市側から一方的に「破棄」通知された。したがって、北朝鮮との姉妹都市提携は現在は1件もない。 |

|||

日本と海外との最初の姉妹都市提携は[[1955年]]12月、[[長崎県]][[長崎市]]と[[アメリカ合衆国]][[ミネソタ州]][[セントポール (ミネソタ州)|セントポール市]]の間で締結された。 |

|||

== 脚注 == |

|||

なお、国レベルの政治的な問題で交流事業が中断されるケースは、特に韓国との間で少なくない。[[2001年]]の[[歴史教科書問題#『新しい歴史教科書』(扶桑社)|歴史教科書問題]]と[[小泉純一郎|小泉首相]]の[[靖国神社問題|靖国神社参拝]]、[[2005年]]の[[竹島の日|竹島問題]]の際、日韓の自治体交流事業、姉妹都市間での学校や民間団体の交流事業が中止されるケースが目立った。中でも竹島問題の当事者である[[島根県]]と韓国[[慶尚北道]]の場合、[[1989年]]から姉妹道県として交流を続けてきたが、島根県の「[[竹島の日]]」条例制定とほぼ同時に慶尚北道側が提携の破棄を発表し、島根県側はこれを受け入れてはいないが、現在に至るまで交流は再開されていない。 |

|||

<references /> |

|||

== 関連項目 == |

|||

また、国内では[[日本の市町村の廃置分合|平成の大合併]]があるほか、海外でも市町村合併がある。姉妹・友好提携している市町村の一方が合併で姿を変えた場合、たいていは提携の継続を決めるが、まれに提携解消に至ってしまうこともある。 例として、2006年10月、奈良県[[生駒市]]と兵庫県[[豊岡市]]は、当初の提携町である竹野町が合併し豊岡市となったことを理由に、友好都市提携を解消した。 |

|||

*[[双子都市]]({{lang|en-gb|twin cities}}) - 一体化した都市圏を形成している近接した都市を指す地理的な概念。 |

|||

==外部リンク== |

==外部リンク== |

||

{{commonscat|Town twinning}} |

|||

*[http://www.clair.or.jp/cgi-bin/simai/j/00.cgi 財団法人自治体国際化協会・サイト] |

|||

;国際姉妹都市提携推進を行う各国の組織 |

|||

*[http://www.sister-cities.org/ Sister Cities International](英語) |

|||

*{{flagicon|JPN}} [http://www.clair.or.jp/cgi-bin/simai/j/00.cgi 財団法人自治体国際化協会] |

|||

*{{flagicon|USA}} [http://www.sister-cities.org/ Sister Cities International] |

|||

*{{flagicon|EU}} [http://www.twinning.org/ Council of European Municipalities and Regions] |

|||

{{デフォルトソート:しまいとし}} |

|||

[[category: |

[[category:都市]] |

||

[[category:国際交流]] |

|||

[[ar:توأمة مدن]] |

[[ar:توأمة مدن]] |

||

2012年2月8日 (水) 05:17時点における版

姉妹都市(しまいとし、アメリカ英語: Sister Cities)は、市民の文化交流や親善を目的として提携した、都市(自治体)どうしの関係を指す言葉。友好都市(ゆうこうとし)・親善都市(しんぜんとし)などとも呼ばれる。

「姉妹都市」に明確な定義はなく、広い意味合いで用いられている。当事者は「都市」に限定されず町や村の関係も含み、また基礎自治体(日本の市町村レベル)だけでなく広域自治体(日本の都道府県レベル)の提携関係も含まれ得る。「姉妹都市」とは国際的な自治体交流関係であると定義されることも多いが[1]、国内における自治体間の交流にも「姉妹都市」やそれに類する名称が使われることがある。

概要

要件

姉妹都市(友好都市)を規定する国際的な統一基準はなく、日本国内でもこれを定めた国内法があるわけではない。

日本において自治体の国際提携の情報提供と支援を行う財団法人自治体国際化協会では、統計・整理上の基準として

の3要件をすべて満たすものを「姉妹(友好)自治体」として扱っている[2]。

略史

地理的・政治的に隔たった都市と都市との提携関係は古くからある。「最古の姉妹都市」として、中世の836年までさかのぼるパーダーボルン(ドイツ)とル・マン(フランス)が挙げられたり[3]、1893年のニューバーン(アメリカ)とベルン(スイス)が挙げられたりするが[4]、今日的な意味での姉妹都市運動がはじまるのは20世紀以降、とくに第二次世界大戦以後である。先述のパーダーボルンとル・マンも、1967年に近代的な姉妹都市として正式な書面を交わしている。

第二次世界大戦後の国際的な姉妹都市の活動には2つの潮流があるとされる。ひとつはヨーロッパ内において、旧敵国との関係修復のためにはじまった運動[4]、もうひとつはアイゼンハウアー米大統領が提唱した「市民と市民(ピープル・トゥ・ピープル)プログラム」(people-to-people program)である[4]。いずれも大戦による荒廃を出発点として、国境を越えた市民間の交流を行い、相互理解を深めることで世界平和に寄与することを目標としている[4][5]。

名称について

「姉妹都市」という名称

日本で一般的な「姉妹都市」という表現は、アメリカ英語の "sister city" に由来する[6]。これには、日本の自治体国際提携が米国発の姉妹都市運動を受ける形で始まったことが影響している。同じ英語でもイギリス英語では "twin town" もしくは "twin city" と呼ぶなど、各国で様々な表現が使われている[6]。

- 「姉妹都市」に相当するもの

- 「兄弟都市」に相当するもの

- ロシア:города-побратимы[6]

- 「双子都市」に相当するもの

- 「パートナー都市」に相当するもの

- ドイツ:Partnerstadt[6]

twin townどうしの縁組は town twinning と呼ばれる。

「姉妹都市」と「友好都市」

自治体提携には「友好都市」(英語: friendship city)という表現が使用される場合もあり、「姉妹都市」と併用されることもある。全米国際姉妹都市協会では、たいていの場合「姉妹都市」と「友好都市」との違いはないが、違いのある場合には「姉妹都市」に比べて範囲の限られた交流に「友好都市」が使われる傾向がある、としている[7]。また、国によっては「姉妹都市」ではどちらが「姉」でどちらが「妹」か、つまりどちらが上位にあるかという議論にもなりかねないため、これを避けて「友好都市」が用いられる。

日本でも「姉妹都市」と「友好都市」という2つの用語が広く使われているが、その違いについても明確な定義があるわけではない。日本での国際提携上の「友好都市」は、「姉妹」では上下の関係が生じることから中華人民共和国との間で使われだしたものであるが、現在では中国以外にも使われることがある[6]。「姉妹都市」と「友好都市」に提携内容の相違がある場合もあり、「姉妹都市の前段階」として、あるいは分野を絞った形での交流として「友好都市」の名称が使われることがある[6]。

たとえば川崎市では「姉妹都市」と「友好都市」の区分があり、「教育・文化・スポーツ・芸術・経済といった多方面にわたる国際交流」を行う都市を「姉妹都市」、「都市間の特性を生かして実質的な市民レベルでの交流」を行う都市を「友好都市」と区分している(この定義では瀋陽市は姉妹都市となるが、上述の「姉妹」の問題から「友好都市」の名義となっている)[8]。長崎市では「姉妹都市」と「市民友好都市」の区分があり、「特定分野に限られない幅広い交流を行う」ものを「姉妹都市」、「姉妹都市提携等の形式にとらわれず、自由、気軽に付き合え、市民や民間交流団体が主体となって実質的な交流を行うことを相互の都市が意思確認」した都市を「市民友好都市」としている[9]。

姉妹都市の運用

日本においては、財団法人自治体国際化協会交流支援部交流親善課が国際的な姉妹都市関係の情報提供や支援を行っている。

提携相手の選定

姉妹都市提携をしている都市どうしには、自然環境が類似している、あるいは提携前から市民レベルで交流しているなど、提携のきっかけとなる事象がある。以下にその分類を示してみる。ほかにも、いくつかの要因を複合させて姉妹提携のきっかけとしたものも多数ある。

また姉妹都市提携の関係は、あくまで二都市間の相互関係によるものであり、A市がB市及びC市と提携しているからといって、B市とC市が提携しているとは限らないケースが多い(例を挙げれば、京都市とボストン市は姉妹都市であり、京都市と西安市は姉妹都市であるが、ボストン市は中国に対して西安市ではなく杭州市と、西安市はアメリカに対してはカンザスシティ市と姉妹都市提携を行っている)。

共通点を要因とする

- 都市の性質

- 北海道千歳市と、米国アラスカ州のアンカレッジ市 - 空港都市

- 千葉県成田市と、韓国仁川広域市中区 - 空港都市

- 神奈川県川崎市と、米国メリーランド州ボルティモア市 - 臨海工業都市

- 神奈川県藤沢市と、米国フロリダ州マイアミビーチ市 - ビーチリゾート都市

- 山梨県甲府市と、中国四川省の成都市 - 盆地に位置し、県都・省都である

- 京都府京都市と、米国マサチューセッツ州ボストン市 - 歴史的景観を色濃く残す。国内有数の学術都市

- 長野県松本市と、兵庫県姫路市 - 国宝天守を有する城下町、旧制高等学校の所在など

- 岩手県花巻市と、米国アーカンソー州ホットスプリングス市 - 温泉都市

- 京都府京都市と、フランスのパリ - それぞれの国内屈指の観光都市で、文化遺産が多数点在している。

- 京都府舞鶴市と、イギリスのポーツマス市 - 軍港・港湾都市

- 大阪府大阪市と、米国イリノイ州シカゴ市、ドイツのハンブルク市、ロシアのサンクトペテルブルク市、イタリアのミラノ市、オーストラリアのメルボルン市、中国の上海市、韓国の釜山市、ベトナムのホーチミン市 - 全て各国の第二都市(提携当時)である。

- 産業

- 文化

- 立地

- 山梨県と、韓国忠清北道 - 海に面しておらず、首都からの距離や産業も類似

- 神奈川県川崎市と、韓国京畿道の富川市 - 首都と港湾都市の間に位置する住宅・工業都市

- 大阪府高槻市と、中国江蘇省の常州市 - ともに古都と商都の中間に位置する

- 自然環境、地理的環境

- 滋賀県と、米国ミシガン州 - 琵琶湖と五大湖

- 兵庫県神戸市と、バルセロナ市と、リオデジャネイロ市 - 3都市ともに、山と海に挟まれた港都

- 小豆島(土庄町・小豆島町)と、ギリシャのミロス島 - 内海の島

- 香川県坂出市と、米国カリフォルニア州のサウサリート市 - ゴールデンゲートブリッジと瀬戸大橋が姉妹橋

- 鹿児島県鹿児島市と、イタリアのナポリ市 - 桜島とベスビオ火山

- 歴史的経験によるもの

- 岩手県盛岡市と、カナダのビクトリア市 - 新渡戸稲造の生誕・客死の地

- 山形県酒田市と、中国の山東省唐山市 - 共に大災害からの復興。奇しくも酒田大火、唐山地震を同じ1976年に体験している

- 神奈川県藤沢市と、中華人民共和国の昆明市 - 中国国歌作曲者聶耳の死没(海水浴中水死)地と生誕地

- 新潟県上越市と、オーストラリアのカウラ市 - 日豪双方の捕虜収容所があり、相手国の兵士の多くが亡くなった

- 和歌山県東牟婁郡串本町と、メルシン市(トルコ共和国)、ヤカケント町(トルコ共和国) - トルコ軍艦の海難事故であるエルトゥールル号遭難事件における地元の献身的な救助活動が縁

- 広島県広島市と、長崎県長崎市 - 世界で唯二つの原子爆弾被爆都市

- 広島県広島市と、中国四川省の重慶市、ドイツのハノーファー、ロシアのボルゴグラード - 共に大戦で甚大な惨禍を経験

- 北海道奥尻町と、兵庫県淡路市 - 北海道南西沖地震と阪神・淡路大震災の震源地であり被災地

- 鹿児島県霧島市と、岐阜県海津市 - 宝暦治水

- 福島県白河市と埼玉県行田市と三重県桑名市 - 江戸時代(1823年)の三方領知替え

- 滋賀県彦根市と、茨城県水戸市 - 桜田門外の変以降の歴史的経緯による和解

- 熊本県熊本市と、大韓民国の蔚山広域市 - 加藤清正の朝鮮出兵。熊本市には蔚山の地名がある。

- 青森県三沢市と、米国ワシントン州のウェナッチ市 - 1931年のミス・ビードル号による太平洋無着陸横断飛行の離着陸地。またリンゴ栽培でも共通する。

交流の歴史を要因とする

- 都市の交流

- 千葉県御宿町と、メキシコのアカプルコ市 - 1609年アカプルコに向かったドン・ロドリゴ一行が御宿に漂着し救助される

- 千葉県大多喜町と、メキシコのクエルナバカ市 - 1609年御宿に漂着したドン・ロドリゴを、時の大多喜藩主本多忠朝が歓待

- 宮城県仙台市と、メキシコのアカプルコ市 - 1613年に伊達藩の慶長遣欧使節団支倉常長一行がローマへの経由地として訪問

- 宮城県石巻市と、イタリアのチヴィタヴェッキア市 - 1613年の伊達藩慶長遣欧使節団支倉常長一行の出発港と上陸港

- 茨城県土浦市と、山形県天童市 - 明治初期天童に土浦藩の領地があった

- 滋賀県彦根市と、栃木県佐野市 - 佐野に彦根藩の領地があった。

- 新潟県上越市と、山形県米沢市 - 上杉氏ゆかりの地

- 福井県敦賀市と、ロシアのナホトカ市 - かつて欧亜国際連絡列車で結ばれていた

- 奈良県奈良市と、中国陝西省の西安市 - シルクロードの東の終着点と起点

- 熊本県熊本市と、福井県福井市 - 松平春嶽と横井小楠のつながりから

- 市民の交流

- 東京都中野区と、福島県田村市

- 東京都大田区と、秋田県美郷町

- 千葉県柏市と、福島県只見町

- 徳島県徳島市と、ポルトガルのレイリア市 - 文豪モラエスの縁

- 北海道苫前町と、三重県桑名市 - 明治時代の桑名市長島町から苫前町への集団移住

- 大阪府熊取町と、オーストラリアのミルドラ市 - 昭和61年8月に本町の使節団が同市を友好訪問。

その他

- 山形県南陽市と、中国の河南省南陽市 - 漢字の綴りが同じ

- 島根県大田市と、韓国の大田広域市 - 漢字の綴りが同じ

- 長崎県対馬市と、韓国の釜山広域市影島区 - 国境をはさんだ島の自治体

- 長野県富士見町と、東京都多摩市および神奈川県川崎市 - 多摩・川崎両市の研修施設が富士見町にある

- 愛知県知多市と、ロシアのチタ州チタ市 - 名前が同じ

- 埼玉県熊谷市と、ニュージーランドのインバーカーギル市

- 愛知県新城市と、アメリカペンシルベニア州のニューキャッスル市、アメリカインディアナ州のニューキャッスル市、イギリスのニューキャッスル・アンダーライム市、南アフリカのニューカッスル市、ドイツのノイブルク市、スイスのヌーシャテル市、フランスヌシャトー市 - 「新しい城」という意味を持つ名前の都市

- 福岡県北九州市と、鹿児島県南九州市 - 市の名前が一字違い

自治体統廃合と提携

日本国内では平成の大合併があるほか、海外でも市町村合併がある。姉妹・友好提携している市町村の一方が合併で姿を変えた場合、たいていは提携の継続を決めるが、まれに提携解消に至ってしまうこともある。

例として、2006年10月、奈良県生駒市と兵庫県豊岡市は、当初の提携町である竹野町が合併し豊岡市となったことを理由に、友好都市提携を解消した。

ヨーロッパにおける姉妹都市

「最古の姉妹都市」は、836年にはじまったパーダーボルン(現・ドイツ)とル・マン(現・フランス)との関係である、とされることがある[3]。これは、4世紀に活動したル・マン司教で、のちに列聖されたリボリウス (Liborius of Le Mans) の聖遺物がパーダーボルンの聖堂に分けられた縁によるものである。

1905年には、英国ウェスト・ヨークシャーのキースリー (Keighley) が、フランスのピュトーと「姉妹都市」になったとされる。近代的な姉妹都市の最初の事例として、1920年に行われたキースリーとフランスのポワ・デュ・ノール (Poix-du-Nord) の提携が挙げられるが、正式な盟約書は1986年まで交わされていない。

第二次世界大戦の惨禍は、ヨーロッパの人々に国境を越えた相互理解の重要性と、和解への努力の必要を知らしめることになった。たとえば、英国のコヴェントリーは、ソ連のスターリングラード(現ヴォルゴグラード)と1944年に提携し、のちに西ドイツのドレスデンとも姉妹都市関係を結んでいる。この3都市は、いずれも戦争中に大規模な空爆を受けた都市である。また、英国のブリストルは占領下のドイツ・ハノーファーに親善使節を送ったことで1947年に姉妹都市となっている。

ヨーロッパでの国際姉妹都市提携は、欧州連合(EU)によって支援されている。2003年には1300のプロジェクトに対し1200万ユーロが支出された。自治体と地域に関する欧州委員会 (Council of European Municipalities and Regions) も、教育文化総合理事会 (Directorate-General for Education and Culture (European Commission)) と連携して、近代的で良質な姉妹都市関係を促進し、自治体交流の仲立ちをしている。

ドイツの多くの都市は、国内に姉妹都市を持っている。これは、冷戦時代の東西ドイツ間で結ばれた提携に由来する。旧東西ドイツ間の著名な姉妹都市としては、ハノーファーとライプツィヒ(大規模な見本市の開催地どうしの縁)、ドレスデンとハンブルクが挙げられる。

北米における姉妹都市

1893年のアメリカ合衆国ノースカロライナ州のニューバーンとスイスのベルンが「世界最古の姉妹都市」に挙げられることもある[4]。もともとニューバーン(新ベルン)はベルンからの移民によって築かれた都市であり、従来からの人的交流の上にできた自然発生的な姉妹都市とも言える[4]。

北アメリカで最初の近代的な国際姉妹都市は、1931年に結ばれたオハイオ州のトレドとスペインのトレドとの提携であるとされる。

1944年にはカナダのバンクーバーがソビエト連邦ウクライナ共和国のオデッサと姉妹都市関係を結んだことが特記される。この提携は、第二次世界大戦中の支援政策を背景としたもので、港湾都市どうしの盟約であった。

第二次世界大戦後、荒廃したヨーロッパを市民の力で救済することを目標に都市間の提携が結ばれるようになった[4]。1953年に就任したアイゼンハウアー米大統領は「市民と市民」(people-to-people)の関係による国際親善 (Citizen diplomacy) の重要性を喚起し、1956年11月11日に「ピープル・トゥ・ピープル・プログラム」を発表、国際的な姉妹都市(Sister City)提携を提唱した[4]。

「ピープル・トゥ・ピープル・プログラム」によって、部門ごとに42のピープル・トゥ・ピープル委員会(People to People committee)が設立された。ピープル・トゥ・ピープル委員会の中の「市民委員会」の事業として米国と国外との姉妹都市提携は進み、1956年時点で40件であった姉妹都市は、1967年には58カ国350件までに増加した[4]。1967年、全米国際姉妹都市協会(Sister Cities International、略称: SCI。本部: ワシントンDC)が発足した[10][4]。

日本における姉妹都市

日本において「姉妹都市」の表現は、国際的・国内的いずれにも用いられる。特殊な例として宮崎県、鹿児島県、沖縄県が関連する提携では、力強さを希求してか「兄弟都市」と称されることがある。他に「友好都市」や「友好交流都市」の表現もある。

国際提携

数と広がり

自治体国際化協会の集計(基準は上述)によれば、2011年末現在の国際姉妹(友好)都市提携は1616件に上る(都道府県135件、市区町村は1481件)。国別ではアメリカ合衆国436件、中国342件、韓国139件、オーストラリア109件などとなっている。なお、日本と国交のない中華民国(台湾)との間でも12件の姉妹都市提携が結ばれている[11]。

珍しいものでは鳥取県境港市が1992年から朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)江原道元山(ウォンサン)市と姉妹都市提携していた。国レベルの公式な外交関係がない北朝鮮の都市との友好提携はこれ1件であったが、2006年の北朝鮮(国レベル)による地下核実験表明後、境港市側から元山市側に対して「破棄」が通知された[12]。したがって、日本と北朝鮮との姉妹都市提携は現在は1件もない。

なお、国レベルの政治的な問題で交流事業が中断されるケースは、特に韓国との間で少なくない。2001年の歴史教科書問題と小泉首相の靖国神社参拝、2005年の竹島問題の際、日韓の自治体交流事業、姉妹都市間での学校や民間団体の交流事業が中止されるケースが目立った。中でも竹島問題の当事者である島根県と韓国慶尚北道は、1989年から姉妹道県として交流を続けてきたが、2005年の島根県による「竹島の日」条例制定をめぐって慶尚北道側が提携の破棄を発表した。島根県側はこれを受け入れてはいないが、現在に至るまで交流は再開されていない[13][14]。

歴史

日本と海外との最初の姉妹都市提携は1955年12月、長崎県長崎市とアメリカ合衆国ミネソタ州セントポール市の間で締結された。

脚注

- ^ 『広辞苑』『大辞泉』などでは国際的な都市間関係を語釈としている。

- ^ “姉妹(友好)自治体の提携の定義・意義は?”. 自治体国際化協会. 2012年2月6日閲覧。

- ^ a b “Joint Report by Inverness City Manager and Chairman, The City of Inverness Town Twinning Committee” (PDF) (英語). The City of Inverness Town Twinning Committee. 2012年2月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j 毛受敏浩. “姉妹都市交流ブックレット” (PDF). 国際交流基金日米センター. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “姉妹都市の紹介”. 紋別市. 2012年2月6日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m “姉妹都市と友好都市の違いは?”. 自治体国際化協会. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “Types of affiliations” (英語). Sister Cities International. 2012年2月7日閲覧。

- ^ “川崎市と関係の深い国(姉妹都市・友好都市)”. 川崎市国際交流協会. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “市民友好都市”. 長崎市. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “自治体国際化フォーラム”. 自治体国際化協会. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “姉妹(友好)提携情報”. 自治体国際化協会. 2012年2月6日閲覧。

- ^ “朝鮮民主主義人民共和国江原道元山市との友好都市盟約について”. 境港市. 2012年2月7日閲覧。

- ^ “慶尚北道との交流の概要”. 島根県. 2012年2月7日閲覧。

- ^ “島根・韓国 交流の歩み”. 島根県. 2012年2月7日閲覧。

関連項目

- 双子都市(twin cities) - 一体化した都市圏を形成している近接した都市を指す地理的な概念。

外部リンク

- 国際姉妹都市提携推進を行う各国の組織