「鉄道車両」の版間の差分

m r2.5.2) (ロボットによる 変更: ru:Рельсовый подвижной состав |

塗装に関して追記 |

||

| (2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

[[ファイル:Shinkansen-type-0.jpg|thumb|right|日本の鉄道車両の一例<br />[[新幹線0系電車|新幹線0系]](2008年運用終了)]] |

|||

[[ファイル:Eurostar at Vauxhall.jpg|thumb|right|ヨーロッパの鉄道車両の一例<br />[[ユーロスター クラス 373/TGV TMST]]]] |

|||

'''鉄道車両'''(てつどうしゃりょう)は[[線路 (鉄道)|線路]]の上を走行する[[車両]]である。 |

'''鉄道車両'''(てつどうしゃりょう)は[[線路 (鉄道)|線路]]の上を走行する[[車両]]である。 |

||

[[画像:Shinkansen-type-0.jpg|thumb|200px|right|日本の鉄道車両の一例<br />[[新幹線0系電車|新幹線0系]](2008年引退)]] |

|||

[[画像:Eurostar at Vauxhall.jpg|thumb|200px|right|ヨーロッパの鉄道車両の一例<br />[[ユーロスター クラス 373/TGV TMST]]]] |

|||

== |

== 定義 == |

||

鉄道車両は、線路の上を走行し[[鉄道]]の[[列車]]を運行するために用いられる車両である。 |

鉄道車両は、線路の上を走行し[[鉄道]]の[[列車]]を運行するために用いられる車両である<ref name = "知りつくす_16" />。国により鉄道に関連する法規は異なっているため、鉄道車両の厳密な定義はできない。また法規による規定と一般的、技術的な概念とが異なる場合もある。日本の例では、本線を列車として走行することのない[[モーターカー]]や[[貨車移動機]]といった作業用の車両などは、法規上の正式な鉄道車両に分類されていないことも多い。日本の法規上は、線路閉鎖の手続きをしてからでなければ本線を走行しない保線車両は鉄道車両とはされていない<ref name = "鉄道法規_46-54" />。 |

||

この項目では、一般に公開されて旅客や貨物の輸送を行う鉄道で用いられている鉄道車両について説明する。 |

|||

また、他の交通機関と異なる大きな特徴として、[[蒸気機関車]]など一部の例外を除いて、双方向に同じように走ることができるという点が挙げられる。通常の[[航空機]]([[飛行機]]など)は飛行中に後退することができない。また多くの[[船]]や自動車では後退時の性能は前進時に比べて制限されており、基本的には向きを変えて常に前進で使用されることが前提である。これに対して鉄道車両は、どちらの向きにも同様に走ることができ、最高速度を出すことができる。双方向に同様に性能を発揮しなければならないという条件は設計上の強い制約となっており、鉄道車両の前後対称に近い形にも影響している。これは、次元数が1(自分では位相的に直線上しか動けない)であることに強く依存している。ちなみに、次元数が2(自分では位相的に面上しか動けない)の交通機関は自動車や船などであり、3(自分で3次元を自由に動ける)は、(大気圏内や海中という制限はあるものの)飛行機や潜水艦などである。 |

|||

== 特徴 == |

|||

鉄道車両は、動力の有無、搭載するのが旅客か貨物か、動力の配置の仕方などで様々に分類され、また設備や用途による分類もある。一般的な旅客を乗せて走行する車両から、保線作業などに用いられる裏方的な車両まで様々なものがある。 |

|||

鉄道車両は、線路に沿ってのみ運行することができるという点が、[[自動車]]など他の陸上交通の車両と異なっている点である<ref name = "知りつくす_16" />。[[航空機]]や自動車などと異なり、多くの車両を連結して同時に走らせて大量輸送をすることができ、これは線路の上を走ることから各車両での舵取りが不要であるという特性からきている<ref name = "知りつくす_16" /><ref name = "鉄道のひみつ_59-60" />。 |

|||

さらに他の交通機関と異なる大きな特徴として、[[蒸気機関車]]など一部の例外を除いて、双方向に同じように走ることができるという点が挙げられる。通常の航空機は飛行中に後退することができない。また多くの[[船]]や自動車では後退時の性能は前進時に比べて制限されており、基本的には向きを変えて常に前進で使用されることが前提である。これに対して鉄道車両は、どちらの向きにも同様に走ることができ、最高速度を出すことができる。双方向に同様に性能を発揮しなければならないという条件は設計上の強い制約となっており、鉄道車両の前後対称に近い形にも影響している<ref name = "台車技術の動向と展望" /><ref name = "流線形_331" /><ref name = "RP426" /><ref name = "鉄道のひみつ_139-140" />。 |

|||

国により鉄道に関連する法規は異なっているため、鉄道車両の厳密な定義はできない。また法規による規定と一般的、技術的な概念とが異なる場合もある。日本の例では、本線を列車として走行することのない[[モーターカー]]や[[貨車移動機]]といった作業用の車両などは、法規上の正式な鉄道車両に分類されていないことも多い。[[路面電車]]のような軽軌道の車両も、本格的な鉄道車両と区別されることがある。木材を搬出する[[森林鉄道]]、鉱山の輸送専用路線([[鉱山鉄道]])の車両も適用される法規が異なるため、同様に一般的な鉄道車両と区別される場合がある。その一方で法規上の鉄道ではない場合が多い、[[製鉄所]]など工場構内のいわゆる構内鉄道の車両や、土木工事現場において線路を仮設して運行する[[トロッコ]]、[[遊園地]]の鉄道型遊戯施設なども一般的な鉄道車両に準じる形態、構造のものは鉄道車両として扱われる。さらに、将来に向けた研究開発目的で製作され運転されている[[磁気浮上式鉄道]]のように、将来的には正式な鉄道として開業し、鉄道車両として登録される可能性があるが、現時点では一般に公開されておらず法規上の鉄道ではないという例もある。 |

|||

この項目では、一般に公開されて旅客や貨物の輸送を行う鉄道で用いられている鉄道車両について説明する。 |

|||

== 車種による分類 == |

== 車種による分類 == |

||

鉄道車両は、大きく分けると[[旅客車]]、[[機関車]]、[[貨車]]の3つに分類することができる。またこれ以外に[[事業用車]]を分類することもある |

鉄道車両は、動力の有無、搭載するのが旅客か貨物か、動力の配置の仕方などで様々に分類される<ref name = "鉄道用語事典_鉄道車両の種類" />。まず大きく分けると[[旅客車]]、[[機関車]]、[[貨車]]の3つに分類することができる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_73-79" />。またこれ以外に[[事業用車]]を分類することもある<ref name = "戦後日本の鉄道車両" />。 |

||

なお、車種以外に用途や設備により分類することができるが、これについてはそれぞれ[[旅客車]]・[[機関車]]・[[貨車]]・[[事業用車]]を参照。 |

なお、車種以外に用途や設備により分類することができるが<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_73-79" />、これについてはそれぞれ[[旅客車]]・[[機関車]]・[[貨車]]・[[事業用車]]を参照。 |

||

=== 旅客車 === |

=== 旅客車 === |

||

{{ |

{{Main|旅客車}} |

||

旅客車は、鉄道車両のうち主に乗客を乗せるための車両である。動力を有している車両と有していない車両がある。どちらの車両でも、接客のための設備はおおむね共通した構造を有している。[[動力集中方式]]に分類される旅客車として[[客車]]が、[[動力分散方式]]に分類される旅客車として[[電車]]と[[気動車]]が存在する。 |

旅客車は、鉄道車両のうち主に乗客を乗せるための車両である<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。動力を有している車両と有していない車両がある<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。どちらの車両でも、接客のための設備はおおむね共通した構造を有している<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。[[動力集中方式]]に分類される旅客車として[[客車]]が、[[動力分散方式]]に分類される旅客車として[[電車]]と[[気動車]]が存在する<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。 |

||

[[郵便|郵便物]]を輸送する[[郵便車]]や、乗客の手荷物を輸送する鉄道手荷物輸送([[チッキ]])において荷物を搭載するための[[荷物車]] |

[[郵便|郵便物]]を輸送する[[郵便車]]や、乗客の手荷物を輸送する鉄道手荷物輸送([[チッキ]])において荷物を搭載するための[[荷物車]]も、一般に旅客車として分類されている<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。 |

||

==== 電車 ==== |

==== 電車 ==== |

||

{{ |

{{Main|電車}} |

||

[[ |

[[ファイル:InterCity-Neigezug am Hauenstein.jpg|thumb|right|[[スイス国鉄RABDe500形電車]]]] |

||

電車は、動力分散方式の旅客車のうち、電力によって[[電動機|モーター]]を回して走行する車両である。モーターによって走行する動力車(電動車)と、自力では走行できずに電動車に牽引・推進されることで走行する[[付随車]]が存在する |

電車は、動力分散方式の旅客車のうち、電力によって[[電動機|モーター]]を回して走行する車両である<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。モーターによって走行する動力車(電動車)と、自力では走行できずに電動車に牽引・推進されることで走行する[[付随車]]が存在する<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。搭載している[[電池]]の電力によって走行する方式も電車であるが、[[架線]]や[[第三軌条方式|第三軌条]]など線路に設置された給電設備から電力の供給を受けて走行することが一般的である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_34-37" />。一方、搭載している[[熱機関]]によって発電してその電力でモーターを駆動する方式は、気動車に分類されている<ref name = "戦後日本の鉄道車両_85" />。 |

||

効率の良い[[発電所]]において電気エネルギーを発生させて、それを外部から受け取って走行することのできる電車は、重く効率の低い原動機を搭載しなければならないその他の方式の車両に比べて重量当たりの性能が高く効率が良い。一方で、線路に沿って電力を送るための[[変電所]]や送電線を整備しなければならず、これに費用がかかる。こうしたことから、輸送量が多く列車本数が多い線において電気運転方式が有利となる<ref name = "鉄道の地理学_56" />。また電車列車は動力のある車輪(動輪)の割合が高いため加速度を大きくでき、機関車のように特に重量の集中する車両がないことから線路への負担が軽く、折り返しや列車の分割・併合の利便性が高いなどの利点がある。一方で、各車両に動力があることから騒音や振動など乗り心地面で不利で、動力装置の数が増えることから費用的にも不利といった欠点がある<ref name = "鉄道用語事典_動力集中列車と分散列車" />。 |

|||

搭載している[[電池]]の電力によって走行する方式も電車であるが、鉄道においては外部から電力を供給することが他の交通機関と比較して容易であること、走行に必要な大量の電力を貯蔵できる電池が実用的でないことなどから、[[架線]]や[[第三軌条方式|第三軌条]]など線路に設置された給電設備から電力の供給を受けて走行することが一般的である。一方、搭載している[[熱機関]]によって発電してその電力でモーターを駆動する方式は、気動車に分類されている。 |

|||

電車は |

もともと電車は乗り心地の難点から長距離運転には向かないとされてきたが、技術革新の結果長距離列車においても用いられるようになってきている。都市交通では世界的に電車の普及が著しく、特に[[路面電車]]や[[地下鉄]]で用いられる車両はほとんどが電車である。一方、長距離でも広く電車が普及しているのが日本の鉄道の特徴であるとされている<ref name = "鉄道用語事典_動力集中列車と分散列車" /><ref name = "Yahoo電車" />。また、[[モノレール]]、[[案内軌条式鉄道]]([[新交通システム]])、[[トロリーバス]]、[[索道]](ロープウェイ)、鋼索鉄道([[ケーブルカー]])、[[磁気浮上式鉄道]]なども多くは電車の範疇に含まれる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_80-88" />。 |

||

日本語では、列車のことすべてを「電車」と呼ぶことがある<ref name = "鉄道のひみつ_96-97" />。 |

|||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 気動車 ==== |

==== 気動車 ==== |

||

{{ |

{{Main|気動車}} |

||

[[ |

[[ファイル:Class 221 Virgin Voyager approaching Bristol Parkway westbound 2006-05-03 02.jpg|thumb|right|250px|イギリス国鉄クラス221気動車]] |

||

気動車は、動力分散方式の旅客車のうち、熱機関を搭載してその動力により走行する車両である。[[外燃機関]]である[[蒸気機関]]を動力とする車両は[[蒸気動車]]と呼ばれ、それ以外の[[内燃機関]]で走行する気動車を区別する時は内燃動車と称する。内燃動車において用いられる機関としては[[ディーゼルエンジン]]、[[ガソリンエンジン]]、[[ガスタービンエンジン]]などがある。現代では一般的には、大出力を容易に得られ燃費のよいディーゼルエンジンが気動車の[[原動機]]として用いられている。ディーゼルエンジンを用いた気動車のことをしばしばディーゼルカーと呼ぶ。 |

気動車は、動力分散方式の旅客車のうち、熱機関を搭載してその動力により走行する車両である<ref name = "鉄道用語事典_気動車" />。[[外燃機関]]である[[蒸気機関]]を動力とする車両は[[蒸気動車]]と呼ばれ、それ以外の[[内燃機関]]で走行する気動車を区別する時は内燃動車と称する<ref name = "鉄道用語事典_蒸気動車" />。内燃動車において用いられる機関としては[[ディーゼルエンジン]]、[[ガソリンエンジン]]、[[ガスタービンエンジン]]などがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_44" />。現代では一般的には、大出力を容易に得られ燃費のよいディーゼルエンジンが気動車の[[原動機]]として用いられている<ref name = "鉄道の地理学_65-68" />。ディーゼルエンジンを用いた気動車のことをしばしばディーゼル動車あるいはディーゼルカーと呼ぶ<ref name = "鉄道用語事典_ディーゼル動車" /><ref name = "kotobankディーゼルカー" />。 |

||

内燃機関を動力とする場合、エンジンで直接[[車輪]]を駆動することはできず、何らかの方法で変速する必要がある。機械的な[[トランスミッション|変速機]]を使う場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#機械式|機械式]]、[[トルクコンバータ]]を使う場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]]、一旦発電して電力でモーターを駆動する場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#電気式|電気式]]という。 |

内燃機関を動力とする場合、エンジンで直接[[車輪]]を駆動することはできず、何らかの方法で変速する必要がある。機械的な[[トランスミッション|変速機]]を使う場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#機械式|機械式]]、[[トルクコンバータ]]を使う場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]]、一旦発電して電力でモーターを駆動する場合を[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#電気式|電気式]]という<ref name = "鉄道車両ハンドブック_122-126" />。 |

||

気動車においても動力車と付随車が存在する |

気動車においても動力車と付随車が存在する。高出力の機関を少数の車両に配置して残りの車両を付随車にする方式と、低出力の機関をすべての車両に分散配置する方式とがある。一般に、高出力機関を少数車両に配置する方式が、車両の重量や新製・保守費用などの点で優れている。しかし、短い編成で運転する場合や列車の分割・併合を行う場合の都合や、機関を搭載していない車両における冷暖房の問題などから、世界的に各車両に分散する方式が主流となっている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_152-154" />。 |

||

気動車は、動力分散式の旅客車として電車と似た特性を持っているが、 |

気動車は、動力分散式の旅客車として電車と似た特性を持っているが、変速機やエンジンの機構が複雑で経費が嵩む。また、電車が動力の変換装置を持っているだけなのに対して、燃料自体を搭載してその動力への変換を行うことから、重量が大きくなり重量あたりの性能で劣っている。一方で地上側に電力を供給する膨大な設備を設置する必要がないというメリットがあるため、地方の閑散路線などでの運行には、電車より気動車の方がコスト面で適している<ref name = "鉄道車両ハンドブック_114-115" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 客車 ==== |

==== 客車 ==== |

||

{{ |

{{Main|客車}} |

||

[[ |

[[ファイル:Talgo-VII Granada.jpg|thumb|right|[[レンフェ]] (スペイン国鉄) [[タルゴ]]客車]] |

||

客車という言葉は、広い意味では旅客車という意味を表すこともあるが、狭い意味では動力集中方式における旅客車を指す。この意味では、客車は自身に動力装置を持たず、他の車両(機関車)に牽引・推進してもらって走行する、主に旅客を乗せるための車両である。動力装置は搭載していないが、ブレーキについては鉄道の草創期の旧式な車両を除けば装備している。機関車により推進して運転する時に用いるための運転 |

客車という言葉は、広い意味では旅客車という意味を表すこともあるが<ref name = "goo客車" />、狭い意味では動力集中方式における旅客車を指す<ref name = "kotobank客車" />。この意味では、客車は自身に動力装置を持たず、他の車両(機関車)に牽引・推進してもらって走行する、主に旅客を乗せるための車両である<ref name = "Yahoo客車" />。動力装置は搭載していないが、ブレーキについては鉄道の草創期の旧式な車両を除けば装備している<ref name = "鉄道用語事典_ブレーキ装置の種類" />。機関車により推進して運転する時に用いるための運転台を備えている車両もある<ref name = "鉄道の地理学_69-70" />。また、車内の照明や空調に用いるための電力を供給する[[発電機]]を搭載していることもあり、安全に走行して旅客に快適な旅を提供するために、必要な様々な機械類が搭載されている<ref name = "Yahoo客車" />。 |

||

客車は、動力装置を搭載していないため製造・保守の経費が安く、また車内に対する騒音・振動などの面で電車や気動車に比べて有利である。一方で、動力集中方式となるため加減速度や機動性の点では不利となる。このため長距離を走行し停車駅が少なく、車内環境を重視するような、長距離優等列車や特に[[夜行列車]]などにおいて用いられる。 |

客車は、動力装置を搭載していないため製造・保守の経費が安く、また車内に対する騒音・振動などの面で電車や気動車に比べて有利である。一方で、動力集中方式となるため加減速度や機動性の点では不利となる。このため長距離を走行し停車駅が少なく、車内環境を重視するような、長距離優等列車や特に[[夜行列車]]などにおいて用いられる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

=== 機関車 === |

=== 機関車 === |

||

{{ |

{{Main|機関車}} |

||

機関車は、動力集中方式の客車や貨車を推進・牽引して走行するための動力車である。機関車自体には動力装置とそれを運転するための運転 |

機関車は、動力集中方式の客車や貨車を推進・牽引して走行するための動力車である。機関車自体には動力装置とそれを運転するための運転台のみがあるのが普通で、旅客や貨物を搭載するための設備は備えていない<ref name = "Yahoo機関車" />。また動力装置以外に、客車に対する[[暖房]]用の[[蒸気発生装置]]を搭載していたり、客車の照明・空調用の電源装置を搭載していたりする<ref name = "Yahoo客車" />。 |

||

機関車は、その動力方式でさらに[[蒸気機関車]]、[[電気機関車]]、内燃機関車の3つに大別できる。 |

機関車は、その動力方式でさらに[[蒸気機関車]]、[[電気機関車]]、内燃機関車の3つに大別できる<ref name = "Yahoo機関車" />。それ以外にも1970年代にはアメリカと旧ソ連で、[[M-497]]のような[[ジェットエンジン]]による推力を利用するジェットエンジン機関車も試作されたことがあった。ガスタービンで鉄輪を駆動するガスタービン機関車とは違い、排気推力を使うため、車輪は直接駆動しない<ref name = "darkroasted" />。 |

||

それ以外にも1970年代にはアメリカと旧ソ連で、[[M-497]]のような[[ジェットエンジン]]による推力を利用するジェットエンジン機関車も試作されたことがあった。ガスタービンで鉄輪を駆動するガスタービン機関車とは違い、排気推力を使うため、車輪は直接駆動しない。 |

|||

==== 蒸気機関車 ==== |

==== 蒸気機関車 ==== |

||

{{ |

{{Main|蒸気機関車}} |

||

[[ |

[[ファイル:JRN-C62-SteamLoco.jpg|thumb|right|[[国鉄C62形蒸気機関車]]]] |

||

蒸気機関車は、[[蒸気機関]]を原動力として走行する機関車である。近代的な交通機関として鉄道が実用化された当初から用いられてきた機関車である。燃料を燃やし、その熱によって蒸気を発生させて、蒸気機関を駆動する。現実に存在したほとんどの蒸気機関車は[[レシプロエンジン|レシプロ]]式で、[[ピストン]]の往復運動を[[クランク (機械要素)|クランク]]で車輪の回転運動に変換して走行していた。このほかに[[蒸気タービン]]式や、発電してモーターで走行するものなどがあった。 |

蒸気機関車は、[[蒸気機関]]を原動力として走行する機関車である。近代的な交通機関として鉄道が実用化された当初から用いられてきた機関車である。燃料を燃やし、その熱によって蒸気を発生させて、蒸気機関を駆動する。現実に存在したほとんどの蒸気機関車は[[レシプロエンジン|レシプロ]]式で、[[ピストン]]の往復運動を[[クランク (機械要素)|クランク]]で車輪の回転運動に変換して走行していた<ref name = "鉄道用語事典_蒸気機関車の仕組み" />。このほかに[[蒸気タービン]]式や、発電してモーターで走行するものなどがあった<ref name = "蒸機のすべて_37-38" />。 |

||

一般には[[燃料]]として[[石炭]]を用いるが、外燃機関であるため燃えるものであればほとんど何でも燃料として使用でき、[[木材]]、[[重油]]などが用いられることもある。また変わったものとして[[スイス |

一般には[[燃料]]として[[石炭]]を用いるが、外燃機関であるため燃えるものであればほとんど何でも燃料として使用でき、[[コークス]]、[[木材]]、[[重油]]、[[泥炭]]などが用いられることもある。また[[サトウキビ]]の生産が盛んな地方では、その絞りかすの[[バガス]]を燃料にしたり、変わったものとして[[スイス]]にはかつて、架線から電気を集電し、その電力で電熱器により蒸気を作って走る電気式蒸気機関車が存在していた<ref name = "howwork" />。[[原子炉]]で蒸気を発生させて走行する機関車も設計されたが、実用化された例はない<ref name = "流線形_216-219" />。 |

||

[[無火機関車]]は、[[鉱山]]や火薬工場などの火気を嫌う場所で用いられる特殊な蒸気機関車で、外部に設置した[[ボイラー]]からの蒸気の供給を受けて搭載している蒸気タンクに蓄積し、タンクに蒸気が残っている間だけ自走できるものである。 |

[[無火機関車]]は、[[鉱山]]や火薬工場などの火気を嫌う場所で用いられる特殊な蒸気機関車で、外部に設置した[[ボイラー]]からの蒸気の供給を受けて搭載している蒸気タンクに蓄積し、タンクに蒸気が残っている間だけ自走できるものである<ref name = "howwork" />。 |

||

蒸気機関車は、製作費が安く線路側の設備もあまり必要としないという長所がある。しかし、操作や保守が難しく、[[熱効率]]が低く乗務員の労働環境が悪い、煤煙が環境汚染を引き起こすといった様々な短所があり、[[第二次世界大戦]]後各国で次第に他の機関車に置き換えられていった。主に[[発展途上国]]を中心に |

蒸気機関車は、製作費が安く線路側の設備もあまり必要としないという長所がある。しかし、操作や保守が難しく、[[熱効率]]が低く乗務員の労働環境が悪い、煤煙が環境汚染を引き起こすといった様々な短所があり、[[第二次世界大戦]]後各国で次第に他の機関車に置き換えられていった<ref name = "鉄道_159-162" /><ref name = "蒸機のすべて_42-43" />。主に[[発展途上国]]を中心に運行を続けている蒸気機関車があるが、[[先進国]]においては[[保存鉄道]]で運行されている程度である<ref name = "鉄道用語事典_蒸気機関車の仕組み" /><ref name = "鉄道用語事典_保存鉄道" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 電気機関車 ==== |

==== 電気機関車 ==== |

||

{{ |

{{Main|電気機関車}} |

||

[[ |

[[ファイル:SS9GandT99.JPG|thumb|right|中国国鉄韶山9型電気機関車]] |

||

電気機関車は、電気でモーターを回して走行する機関車である。電力は架線や第三軌条から集電して取り入れるのが一般的であるが、[[二次電池|蓄電池]]を搭載してその電力で走行する機関車も電気機関車に含まれる。電車と同様の理由で、蓄電池式の電気機関車は少数である。搭載している内燃機関により発電してその電力でモーターを回して走行する機関車は、一般に内燃機関車に分類されている。また電化区間では |

電気機関車は、電気でモーターを回して走行する機関車である<ref name = "鉄道用語事典_電気機関車" />。電力は架線や第三軌条から集電して取り入れるのが一般的であるが、[[二次電池|蓄電池]]を搭載してその電力で走行する機関車も電気機関車に含まれる。電車と同様の理由で、蓄電池式の電気機関車は少数である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_34-37" />。搭載している内燃機関により発電してその電力でモーターを回して走行する機関車は、一般に内燃機関車に分類されている<ref name = "戦後日本の鉄道車両_59-60" />。また電化区間では集電して電気機関車として走行し、非電化区間では搭載している内燃機関を起動してその発電した電力によって走行するという機関車も存在しており、電気・内燃ハイブリッド機関車といえる<ref name = "世界の鉄道69_126-127" />。 |

||

電気機関車は、蒸気機関車に比べて効率がよく運転もしやすい。また高速化・大出力化が容易である。一方で電車と同じように膨大な地上設備を必要としている。このため運転頻度が高い路線を中心に用いられている。日本やヨーロッパ、[[ロシア]]、[[中華人民共和国]]では幹線網の電化が進んでいるので、電気機関車が広く用いられている。一方、[[北アメリカ]]や[[オーストラリア]]などでは鉄道網があまり電化されておらず、ディーゼル機関車が主力となっている。 |

電気機関車は、蒸気機関車に比べて効率がよく運転もしやすい。また高速化・大出力化が容易である。一方で電車と同じように膨大な地上設備を必要としている。このため運転頻度が高い路線を中心に用いられている。日本やヨーロッパ、[[ロシア]]、[[中華人民共和国]]では幹線網の電化が進んでいるので、電気機関車が広く用いられている。一方、[[北アメリカ]]や[[オーストラリア]]などでは鉄道網があまり電化されておらず、ディーゼル機関車が主力となっている<ref name = "鉄道用語事典_電気運転" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 内燃機関車 ==== |

==== 内燃機関車 ==== |

||

{{ |

{{Main|ディーゼル機関車|ガスタービン機関車}} |

||

[[ |

[[ファイル:NZR DX class coal.JPG|thumb|right|ニュージーランド鉄道DXクラスディーゼル機関車]] |

||

内燃機関車は、内燃機関を動力源とする機関車の総称である。実際には搭載されているエンジンの種類により、[[ディーゼル機関車]]、ガソリン機関車、[[ガスタービン機関車]]などがあり、低燃費で大出力を発揮しやすいディーゼル機関車が、現代の鉄道において内燃機関車の主流となっている。気動車と同様に、機械式、液体式、電気式などの各種の変速方式がある。 |

内燃機関車は、内燃機関を動力源とする機関車の総称である。実際には搭載されているエンジンの種類により、[[ディーゼル機関車]]、ガソリン機関車、[[ガスタービン機関車]]などがあり、低燃費で大出力を発揮しやすいディーゼル機関車が、現代の鉄道において内燃機関車の主流となっている。気動車と同様に、機械式、液体式、電気式などの各種の変速方式がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_44-45" />。 |

||

ディーゼル機関車は電気機関車と同様、蒸気機関車と比較して効率がよく運転しやすい。また地上の電化設備を必要としていないが、電気機関車に比べて製作と保守に費用と手間が掛かる。こうしたことから、あまり運行頻度が高くない路線を中心に用いられている。電化されていない路線では、必然的に内燃機関車が用いられることになる。 |

ディーゼル機関車は電気機関車と同様、蒸気機関車と比較して効率がよく運転しやすい。また地上の電化設備を必要としていないが、電気機関車に比べて製作と保守に費用と手間が掛かる。こうしたことから、あまり運行頻度が高くない路線を中心に用いられている。電化されていない路線では、必然的に内燃機関車が用いられることになる<ref name = "鉄道用語事典_ディーゼル車両" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

=== 貨車 === |

=== 貨車 === |

||

{{ |

{{Main|貨車}} |

||

[[ |

[[ファイル:DTTX 724681 20050529 IL Rochelle.jpg|thumb|right|北アメリカで用いられている[[ダブルスタックカー]]]] |

||

[[貨車]]は、貨物を搭載して輸送するための鉄道車両である。大半の貨車は機関車によって牽引・推進されて移動する動力集中方式の車両であるが、 |

[[貨車]]は、貨物を搭載して輸送するための鉄道車両である<ref name = "Yahoo貨車" />。大半の貨車は機関車によって牽引・推進されて移動する動力集中方式の車両であるが、[[JR貨物M250系電車]]のように動力分散方式の貨車も開発されてきている<ref name = "M250系" />。 |

||

搭載される貨物に応じて、様々な形態の貨車が開発されてきた。かつては、 |

搭載される貨物に応じて、様々な形態の貨車が開発されてきた。かつては、貨車に直接貨物を積み込み・積み卸ろす輸送が行われていた。しかし、鉄道以外の交通手段との間で手作業による積み替えが発生することや、貨車の列車間での繋ぎ替え、[[入換 (鉄道)|入換]]作業に手間が掛かるといった問題があった<ref name = "Yahoo貨車" /><ref name = "Yahoo鉄道貨物" />。 |

||

これに対して、 |

これに対して、[[フォークリフト]]のような[[荷役]]機械が開発され、第二次世界大戦後から各国で[[コンテナ]]化の動きが始まった<ref name = "Yahoo荷役" />。このためにコンテナを搭載する貨車として[[コンテナ車]]が運用されるようになり、その上に載せるコンテナを搭載する貨物に応じて開発するようになっている<ref name = "Yahoo貨車" />。 |

||

[[鉱山]]において[[鉱石]]を輸送する列車や、[[石油]]のように大量に消費される物資を輸送する列車については、 |

[[鉱山]]において[[鉱石]]を輸送する列車や、[[石油]]のように大量に消費される物資を輸送する列車については、その目的に専用の[[石炭車]]・[[ホッパ車]]・[[タンク車]]などの貨車が開発されて使用されている<ref name = "Yahoo貨車" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

=== 事業用車 === |

=== 事業用車 === |

||

{{ |

{{Main|事業用車}} |

||

[[ |

[[ファイル:MK6 2135(1).jpg|thumb|right|[[ロシア]]の鉄道クレーン]] |

||

事業用車は、鉄道事業者が所有する車両のうち、直接営業目的に用いられない鉄道車両である。[[保線]]作業に用いたり、事業者内部の業務に必要とされる物品を輸送したりといった車両がある |

事業用車は、鉄道事業者が所有する車両のうち、直接営業目的に用いられない鉄道車両である。[[保線]]作業や工事に用いたり、事業者内部の業務に必要とされる物品を輸送したり、試験や試作の目的で造られたりといった車両がある<ref name = "戦後日本の鉄道車両_263-268" />。 |

||

{{-}} |

|||

鉄道事業者が事業用に用いる車両の中には、外見的な形としては鉄道車両であっても正式な車籍を登録していないものもあり、こうしたものは機械という扱いになり、正式な鉄道車両の範疇ではない。保線作業をする[[モーターカー]]や入換作業をする[[貨車移動機]]などにこうしたものがある。 |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

== 動力集中方式と動力分散方式 == |

== 動力集中方式と動力分散方式 == |

||

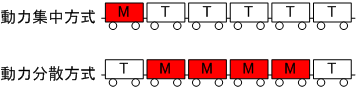

鉄道車両を推進する動力の配置の仕方としては、[[動力集中方式]]と[[動力分散方式]]がある。動力集中方式は |

鉄道車両を推進する動力の配置の仕方としては、[[動力集中方式]]と[[動力分散方式]]がある。動力集中方式は、編成中の動力はすべて機関車に集中しており、それ以外の[[客車]]・[[貨車]]は機関車に牽かれて走るのみの方式である。これに対して動力分散方式では、特定の車両に動力を集中させるのではなく、編成中の各車両に分散して動力を搭載する<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

||

[[ |

[[ファイル:Concentrated-Distributed traction.png|center]] |

||

図に概念を示す。図中赤く塗られてMと書かれているのが車両が[[動力車]]で、白抜きにTと書かれているのが動力のない[[付随車]]である。動力分散方式において、動力車と付随車の割合は形式によって様々である。この割合のことを[[MT比]]といい、図の例では4M2Tと表現される。 |

図に概念を示す。図中赤く塗られてMと書かれているのが車両が[[動力車]]で、白抜きにTと書かれているのが動力のない[[付随車]]である。動力分散方式において、動力車と付随車の割合は形式によって様々である。この割合のことを[[MT比]]といい、図の例では4M2Tと表現される<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

||

動力集中方式と動力分散方式の得失は以下の通りである。 |

動力集中方式と動力分散方式の得失は以下の通りである。 |

||

; 車両製造費用 |

; 車両製造費用 |

||

: 動力集中方式の動力車である機関車は、すべての動力機能を集中して備えているため高価である。これに対して動力分散方式の車両は、動力車と付随車で異なるが、機関車よりは安価である。動力集中方式の付随車はこれよりも安い。したがって、製造費用は動力集中方式の動力車 > 動力分散方式の車両 > 動力集中方式の付随車という式が成り立つ。同じ程度の輸送力を発揮できる編成で比較すると、12両編成の場合、動力分散方式の車両がすべて動力車(12M)ならば動力分散方式の方が高く、6M6Tの場合で同等、4M8Tの場合は動力分散方式の方が安いという試算がなされている |

: 動力集中方式の動力車である機関車は、すべての動力機能を集中して備えているため高価である。これに対して動力分散方式の車両は、動力車と付随車で異なるが、機関車よりは安価である。動力集中方式の付随車はこれよりも安い。したがって、製造費用は動力集中方式の動力車 > 動力分散方式の車両 > 動力集中方式の付随車という式が成り立つ。同じ程度の輸送力を発揮できる編成で比較すると、12両編成の場合、動力分散方式の車両がすべて動力車 (12M) ならば動力分散方式の方が高く、6M6Tの場合で同等、4M8Tの場合は動力分散方式の方が安いという試算がなされている。ただしこの例では、動力集中方式の列車について折り返し駅での[[機回し]]を省略するために両端に機関車を繋いだ構成を考えているため、機回しを行うことを前提にすれば機関車を1両削減できて、動力集中方式により有利となる<ref name = "鉄道工学ハンドブック_156-158" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

||

; 車両保守費用 |

; 車両保守費用 |

||

: 動力を |

: 動力を搭載している車両は搭載していない車両に比べて保守に手間がかかるため、動力集中方式の方が動力分散方式より有利であると以前は考えられてきた。しかし、動力集中方式の列車では多くの車両で回生ブレーキを使用できず機械ブレーキを使用することになるため、摩耗する部品の保守量が増加するという問題がある。その後、保守作業量の多い[[直流電動機]]から保守作業量を少なくできる[[交流電動機]]に移行するにつれて、機械ブレーキの保守量の問題の方が大きくなってきた。[[ドイツ鉄道]]の[[ICE|ICE1]](2M12T、623席)と[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)の[[新幹線200系電車|200系]](12M、885席、この電車はまだ直流電動機である)の比較では、どちらも1年間ののべ保守時間が17500時間であるとする比較がある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

||

; エネルギー消費 |

; エネルギー消費 |

||

: エネルギー消費については、動力 |

: エネルギー消費については、編成全体の合計質量が小さくなる動力集中方式の方が少なく有利であるとされる。ただし、減速時にモーターで発電して架線に電力を返す[[回生ブレーキ]]が普及しており、これは動力集中方式の列車では動力車以外で使用できず、機械式ブレーキの負担率が大きくなるという問題がある<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

||

; 車内スペース |

|||

: 動力集中方式では、編成中に乗客が乗車できない車両が生じる。同じ列車長であれば、動力分散方式の方が乗客の利用できるスペースが広く、より多くの乗客を乗せることができる。一方で動力分散方式では、2階建て車両を実現しようとすると、床下に搭載された動力機器が障害となってスペースが限られることがある。 |

|||

; 乗り心地 |

; 乗り心地 |

||

: 動力分散方式の車両では床下に動力機器を搭載しているため、騒音や振動が車内に伝わりやすく、乗り心地の面では動力集中方式に比べて不利である。 |

: 動力分散方式の車両では床下に動力機器を搭載しているため、騒音や振動が車内に伝わりやすく、乗り心地の面では動力集中方式に比べて不利である。ただし動力分散方式でも技術の進歩により乗り心地の改善が進んでいる<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" /><ref name = "知りつくす_48-49" />。 |

||

; 線路への影響 |

; 線路への影響 |

||

: 動力集中方式の列車は、動力の集中した機関車が特に重くなり、走行することによる線路への悪影響が大きくなる。線路の許容できる[[ |

: 動力集中方式の列車は、動力の集中した機関車が特に重くなり、走行することによる線路への悪影響が大きくなる。線路の許容できる[[軸重]]が限られている区間では、重量の大きな機関車の入線が制限されるが、動力分散方式ではそのような制限が影響することはあまりない。また、線路の建設費および保守費に関しても、軸重が小さい方が有利である。これに加えて、動力集中方式では旅客が乗車できない機関車の分まで待避線の長さを余分に用意しなければならないという問題がある<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

||

; 機動性 |

|||

; ダイヤ編成 |

|||

: 動力分散方式の列車は、各車両に動力が分散しているため加速度・減速度が共に高く、停車駅が多くても運転時間を短縮できる。また両端に運転台があり、運転士が移動するだけで折り返すことができるので機動性に富んでいる。ただしこれについては動力集中方式でも、[[動力集中方式#プッシュプル方式|プッシュプル方式]]を用いることで解決できる |

: 動力分散方式の列車は、各車両に動力が分散しているため加速度・減速度が共に高く、停車駅が多くても運転時間を短縮できる。また両端に運転台があり、運転士が移動するだけで折り返すことができるので機動性に富んでいる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" /><ref name = "知りつくす_48-49" />。ただしこれについては動力集中方式でも、[[動力集中方式#プッシュプル方式|プッシュプル方式]]を用いることで解決できる<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。また動力分散方式は列車の分割・併合を容易に行える<ref name = "知りつくす_48-49" />。 |

||

; 信頼性 |

|||

: 動力分散方式の列車では、一部の動力装置が故障したとしても残りの動力装置で走行が可能なので、故障時の処置が容易で、信頼性が高い<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

|||

; 周辺環境への影響 |

|||

: 動力集中方式の高速列車では、[[粘着式鉄道|粘着]]性能を維持するために[[踏面ブレーキ]]を使用しており、このために車輪の踏面が傷みやすく、車輪の転動音が大きくなって騒音が問題になっている。動力分散方式では粘着性能にこだわる必要性が薄いので[[ディスクブレーキ]]を使用しており、こうした問題はない。また振動の面でも、重量の大きな動力集中方式の方が大きな影響が出る<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

|||

; 列車の直通運転 |

|||

: 動力集中方式の列車は、電源方式・信号方式が異なる区間に入る駅(国境の駅など)で機関車を付け替えるだけで列車を直通させることができるが、動力分散方式の列車はすべての電源方式・信号方式に対応した設備を搭載していなければ直通運転をすることができない<ref name = "鉄道車両ハンドブック_81-83" />。 |

|||

1970年代の[[日本国有鉄道]](国鉄)において、こうした点の検討が詳しくなされ、1本の列車編成が長くなるほど動力集中方式が有利で、短くなると動力分散方式が有利であるとされた。具体的には[[直流電化]]区間では列車長11両から12両、[[交流電化]]区間では列車長9両から10両、非電化区間では列車長4両から5両のところに費用の分岐点があり、それより長い列車では動力集中方式が有利であるとした<ref name = " |

1970年代の[[日本国有鉄道]](国鉄)において、こうした点の検討が詳しくなされ、1本の列車編成が長くなるほど動力集中方式が有利で、短くなると動力分散方式が有利であるとされた。具体的には[[直流電化]]区間では列車長11両から12両、[[交流電化]]区間では列車長9両から10両、非電化区間では列車長4両から5両のところに費用の分岐点があり、それより長い列車では動力集中方式が有利であるとした<ref name = "客車の再評価" />。つまり短い編成を頻繁に運行するような路線では動力分散方式が、長い編成を時々運行するような路線では動力集中方式が有利となる。 |

||

その後技術の発展で、[[可変電圧可変周波数制御]](インバータ制御)が実用化されて保守の手間が少ない[[交流電動機]]が電車に用いられるようになり、また回生ブレーキが一般的になったため、より動力分散方式が有利になる傾向にある。 |

その後技術の発展で、[[可変電圧可変周波数制御]](インバータ制御)が実用化されて保守の手間が少ない[[交流電動機]]が電車に用いられるようになり、また回生ブレーキが一般的になったため、より動力分散方式が有利になる傾向にある<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

||

日本では第二次世界大戦後から、幹線の長距離列車においても動力分散方式を推進してきた。これは地盤が弱く軸重を強化しづらいうえ、地形が急峻かつ複雑なため勾配・曲線が必然的に多くなるという国土において高速化を図るために選択されたものである。これに対してヨーロッパなどでは長らく動力集中方式が使われてきた。しかし近年になって動力分散方式が有利になりつつあることから、ヨーロッパにおいても動力分散方式の車両が普及する傾向にある。 |

日本では第二次世界大戦後から、幹線の長距離列車においても動力分散方式を推進してきた。これは地盤が弱く軸重を強化しづらいうえ、地形が急峻かつ複雑なため勾配・曲線が必然的に多くなるという国土において高速化を図るために選択されたものである。これに対してヨーロッパなどでは長らく動力集中方式が使われてきた。しかし近年になって動力分散方式が有利になりつつあることから、ヨーロッパにおいても動力分散方式の車両が普及する傾向にある<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

||

動力集中方式の車両においても、編成の両端に機関車を連結して、通常時は固定された編成で運用されるものがあり、この場合は運用形態の面ではかなり動力分散方式に近くなっている。 |

動力集中方式の車両においても、編成の両端に機関車を連結して、通常時は固定された編成で運用されるものがあり、この場合は運用形態の面ではかなり動力分散方式に近くなっている<ref name = "電気鉄道ハンドブック_324-331" />。 |

||

== 寸法と重量 == |

|||

鉄道車両では、基本的な寸法と重量に規制が設けられている<ref name = "しくみ_103-105" /><ref name = "車両研究_55-57" />。 |

|||

=== 幅・高さ === |

|||

[[ファイル:Rolling-Stock-Gauge-in-Japan.svg|thumb|right|日本の鉄道車両の車両限界]] |

|||

{{Main|車両限界|建築限界}} |

|||

鉄道車両の幅と高さは、[[車両限界]]によって規定されている。車両限界は、車両の最大幅と最大高さを含めて、プラットホームとの関係などで複雑な形が定められている。これに対して、周辺の電柱や建物などの構造物を設置できる限界として、走行時の車両の動揺などを考慮した余裕を車両限界に加えた[[建築限界]]が定められている。国や鉄道会社により車両限界・建築限界は異なっている。車両が曲線を走行する際には、車体の中央部または端部(オーバーハング)が曲線の内側・外側にはみ出す(偏倚 へんい)ため、これを考慮して建築限界を広げるようになっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_71" /><ref name = "車両研究_36-38" />。 |

|||

=== 長さ === |

|||

{{Main|車両長|ホイールベース}} |

|||

鉄道車両の長さは、主に曲線を走行するときに、隣の車両や建築限界に抵触しないかという観点で決定される。車両を長くすればするほど曲線での偏倚が大きくなって、あらかじめ車両限界と建築限界の間に加えてある余裕を超えて障害物に抵触してしまうため、鉄道車両を長くするのには限度がある。車体幅を細くしたり裾を絞ったりすることで、通常よりさらに車両を長くすることができ、[[新幹線]]の先頭車両が中間車両より長いのはこのためである。車両の長さとしては車体そのものの長さである車体長と、隣の車両の連結器と接触する面の間の距離である連結面間距離がある<ref name = "しくみ_103-105" /><ref name = "車両研究_36-38" />。 |

|||

また、車両を支えている[[輪軸 (鉄道車両)|輪軸]]の間隔である軸距([[ホイールベース]])にも制約がある。隣接する輪軸の間があまりに狭いと走行安定性に問題があることから、軸距の下限が定められている。一方輪軸を備えて車体に対して回転する[[鉄道車両の台車|台車]]に関しても、その中心間の距離である台車中心間距離があまり長すぎると、曲線での車体の偏倚が大きくなるため問題がある。また信号回路の動作にも影響があるため、軸距または台車中心間距離の上限も定められている<ref name = "車両研究_36-38" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_22-23" />。 |

|||

=== 重量 === |

|||

{{Main|活荷重}} |

|||

鉄道車両の重量は、その車両が走行する路線の設計荷重と関係する。鉄道車両の重量をその車軸の数で割った値を[[軸重]]と呼び、この値が走行することのできる路線を決定する。線路を設計する時点で、そこを通行する鉄道車両の軸重を[[活荷重]]という形で想定して建設される。線路には[[線路等級]]が定められており、重要な路線ほど重い車両を通行させることができるように建設されている。このため、通行することを想定している路線が許容する軸重に収まるように車両を設計する必要がある<ref name = "車両研究_55-57" /><ref name = "電気鉄道ハンドブック_52-53" /><ref name = "路線・施設_23" />。 |

|||

機関車では、牽引性能を発揮するためにある程度の軸重を必要としている。幹線用に造られた軸重の大きな機関車を支線用に転用する際に、重量を負担する車軸を追加して軸重を下げる改造を行うことがある。また、[[国鉄DD51形ディーゼル機関車]]は動力のない中間台車に[[空気バネ]]を装備しており、この圧力を変化させることで負担する重量を変え、動軸の軸重を上げたり下げたりすることができるようになっている<ref name = "車両研究_55-57" />。 |

|||

== 構造 == |

== 構造 == |

||

| 147行目: | 168行目: | ||

=== 車体 === |

=== 車体 === |

||

{{Main|構体 (鉄道車両)}} |

|||

たいていの鉄道車両では、車体はほぼ箱状の構造をしている。なおそのうち[[構体 (鉄道車両)|構体]]は、台枠・骨組・外板などで構成され車体の強度を担う部分であり、座席などの室内設備、[[照明]]、制御機器などは含まない<ref name="kawabe">川辺2010 81-84頁。</ref>。床面は[[台枠]]、進行方向前後は妻構、左右は側構、上面は屋根構という。 |

|||

たいていの鉄道車両では、車体はほぼ箱状の構造をしている<ref name = "車両研究_30-32" />。なおそのうち[[構体 (鉄道車両)|構体]]は、台枠・骨組・外板などで構成され車体の強度を担う部分であり、座席などの室内設備、[[照明]]、制御機器などは含まない<ref name = "鉄道のひみつ_81-84" />。床面は[[台枠]]、進行方向前後は妻構、左右は側構、上面は屋根構という<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100-102" />。 |

|||

車体は古くは木造であったが、 |

車体は古くはすべて木造であったが、腐蝕の問題などから順次鋼製部品への移行が進められた<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_98-99" />。この時代は、車体の荷重のすべてを台枠で負担するため、トラス棒を設けたり魚腹形の側梁を用いたりした頑丈な構造の台枠を採用していた<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。事故発生時の木造車体の粉砕が犠牲者を多くすることが問題とされ、やがて車体全体が鋼製のものへと発展していった<ref name = "鉄道重大事故の歴史_48-49" />。鋼製車体の中でも、半鋼製ともいうべき側構や妻構のみが鋼製で屋根は木造のものから、全鋼製のものへと移り変わっている<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。この際に車体の基本構造は変えなかったので、台枠は相変わらず非常に頑丈な構造で設計され、車体の他の部分が金属になったことに伴う重量増加は大きな問題となった<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。また、[[溶接]]技術が未発達な頃の鋼製車は[[リベット]]接合であった<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。やがて車体全体で強度を分担して受け持つ[[モノコック]]構造(張殻構造)が用いられるようになり、車体は大幅に軽量化された<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_98-99" />。 |

||

鋼製の車体は腐食の問題があり、錆が発生しない[[ステンレス鋼]]を材料として使用することが検討された。まず、車体の骨組みは鋼製として外板をステンレスにした[[セミステンレス車両]]が開発された。続いて車体すべてをステンレスで製造した[[オールステンレス車両]]が開発された。ステンレスの溶接には当初は[[スポット溶接]]、後には[[レーザー溶接]]が用いられている。また腰板や幕板部の歪みを |

鋼製の車体は腐食の問題があり、錆が発生しない[[ステンレス鋼]]を材料として使用することが検討された<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。まず、車体の骨組みは鋼製として外板をステンレスにした[[セミステンレス車両]]が開発された<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。続いて車体すべてをステンレスで製造した[[オールステンレス車両]]が開発された<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。ステンレスの溶接には当初は[[スポット溶接]]、後には[[レーザー溶接]]が用いられている<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。また腰板や幕板部の歪みを目立たなくするためにコルゲートのついた外板を使用するのが一般的であったが、技術の進歩によりビード加工で済ませるようになり、さらに新しいものは平滑な外板を使用するようになっている<ref name = "車両研究_63-69" />。ステンレスの外板を使用した車体は、錆を防ぐための[[塗装]]を省略することができるようになり<ref name = "車両研究_63-69" />、こんにち見られるような銀色の車両となった。ステンレス鋼は、鋼製車体に用いられる[[炭素鋼]]と比較して約1.5倍の引っ張り強さがあり<ref name = "鉄道車両ハンドブック_192-193" />、これに加えて鋼製車体のように腐食の進行を想定して「腐蝕しろ」(さびしろ)と呼ばれる余分の強度を持たせる必要がなくなったことから軽量化が図られた<ref name = "電車のメカニズム_84-85" /><ref name = "車両研究_63-69" />。さらに高張力ステンレス鋼の採用や構造解析による設計技術の進歩があって軽量化が進行している<ref name = "電車のメカニズム_84-85" /><ref name = "車両研究_63-69" /><ref name = "しくみ_100-102" /><ref name = "こうして生まれる_128-129" /><ref name = "電車のはなし_103-105_113-116" />。 |

||

錆が発生しない材料としては[[アルミニウム合金]]もあり、[[アルミニウム合金製の鉄道車両]]も開発された。当初は骨組に外板を貼り付ける工法であったが、やがて大形押出型材を利用した[[シングルスキン構造]]や[[ダブルスキン構造]]が開発され、[[ミグ溶接]]、[[摩擦攪拌接合]]、レーザーミグハイブリッド溶接などにより接合されている。[[新幹線500系電車|500系新幹線]]では[[ハニカム構造]]により軽量化が図られている。アルミニウム製の車両はステンレス車両と同様に塗装を省略できるほか、アルミニウム自体が軽量な素材であるため車体の軽量化を実現できる。また、アルミニウム車体は[[リサイクル]]しやすく、車体を解体して出たアルミニウムを再び鉄道車両に使用する試みが行われている。 |

錆が発生しない材料としては[[アルミニウム合金]]もあり、[[アルミニウム合金製の鉄道車両]]も開発された<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。当初は骨組に外板を貼り付ける工法であったが、やがて大形押出型材を利用した[[シングルスキン構造]]や[[ダブルスキン構造]]が開発され、[[ミグ溶接]]、[[摩擦攪拌接合]]、レーザーミグハイブリッド溶接などにより接合されている<ref name = "こうして生まれる_128-129" /><ref name = "しくみ_100-102" />。[[新幹線500系電車|500系新幹線]]では[[ハニカム構造]]により軽量化が図られている<ref name = "戦後日本の鉄道車両_199-200" />。アルミニウム製の車両はステンレス車両と同様に塗装を省略できるほか、アルミニウム自体が軽量な素材であるため、必要な強度を保つために外板を厚くしたとしても車体の軽量化を実現できる<ref name = "電車のはなし_105-107_185-187" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_192-193" />。また、アルミニウム車体は[[リサイクル]]しやすく、車体を解体して出たアルミニウムを再び鉄道車両に使用する試みが行われている<ref name = "こうして生まれる_128-129" />。 |

||

車体の素材としては他に[[繊維強化プラスチック]] (FRP) を一部の複雑な形状の部分に用いている例がある。 |

車体の素材としては他に[[繊維強化プラスチック]] (FRP) を一部の複雑な形状の部分に用いている例がある<ref name = "車両研究_63-69" /><ref name = "こうして生まれる_128-129" />。 |

||

==== 台枠 ==== |

==== 台枠 ==== |

||

{{ |

{{Main|台枠}} |

||

台枠は、車体の一番基本となる構造である。車体全体の強度を受け持ち、台車や車軸に重量を伝える役割をしている。また連結運転の際には、隣の車両との間での力の伝達も行う |

台枠は、車体の一番基本となる構造である。車体全体の強度を受け持ち、台車や車軸に重量を伝える役割をしている。また連結運転の際には、隣の車両との間での力の伝達も行う<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100" />。 |

||

車両の前後の端に横方向に設けられている梁のことを端梁という。連結器はこの端梁に取り付けられるため、 |

車両の前後の端に横方向に設けられている梁のことを端梁という<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。連結器はこの端梁に取り付けられるため、大きな荷重に耐える強度が必要とされる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。車両の左右に車体全長に渡って設けられている梁は側梁と呼ばれる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。両側の側梁の間に横方向に渡されている梁は横梁で、これがいくつも並んで台枠全体としては上から見るとはしご状の構造になっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100" />。台車や車軸の真上に当たる部分には、枕梁が置かれている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。また端梁中央から車体中央方向へ枕梁の位置まで中梁が延びている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。この端梁から枕梁までの範囲を端台枠と呼び、この部分だけはステンレス車両であっても鋼製の連続溶接で組み立てるのが普通である<ref name = "電車のメカニズム_88-90" />。 |

||

かつては台枠でほとんどの強度を受け持ち、車体の他の部分はその部分で必要とされるだけの強度で作る方式であった。しかし軽量化のために、車体全体で必要とされる強度を分担して受け持つモノコック構造が後に主流となった。 |

かつては台枠と側構でほとんどの強度を受け持ち、車体の他の部分はその部分で必要とされるだけの強度で作る方式であった。しかし軽量化のために、車体全体で必要とされる強度を分担して受け持つモノコック構造(応力外皮構造)構造が後に主流となった<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。 |

||

蒸気機関車では、台枠は[[板台枠]]と[[棒台枠]]の2種類に大きく分けられ、これが車輪により支えられまたボイラーなどの上部構造を載せる仕組みとなっている<ref name = "蒸気機関車メカニズム図鑑_106-109" />。 |

|||

貨車でも有蓋車や無蓋車などの大抵の車両では台枠があり、特にコンテナ車の車体は台枠そのものと言ってよい。タンク車では台枠のないフレームレス構造のものがあり、この場合タンク体全体で強度を受け持っている。 |

|||

貨車でも有蓋車や無蓋車などたいていの車両では台枠があり、重量を受け持っている。コンテナ車の場合、コンテナの重量のほとんどは側梁にかかるため、側梁が強度を主に負担しており、このために魚腹形の側梁となっている。タンク車では台枠のないフレームレス構造のものがあり、この場合タンク体全体で強度を受け持っている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_220-221" />。 |

|||

台枠の上面は床を構成し、座席やその他の車内設備を設置すると共に、旅客や貨物の荷重を負担する。また下面には床下機器が吊り下げられる。 |

|||

台枠の上面は床を構成し、座席やその他の車内設備を設置すると共に、旅客や貨物の荷重を負担する<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100" />。床面は、単に鋼材に敷物を貼っただけの鋼板床のほか、優等車などでは遮音性に優れた、波形鋼板(キーストンプレート)の上にポリウレタンフォームやユニテックスを充填して敷物を貼りつけた構造などが使われる<ref name = "車両研究_70-71" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。また下面には、横梁に床下機器が吊り下げられる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100_103" />。軸受あるいは台車の心皿などの重量を支える構造は枕梁に力を伝達するようになっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100_103" />。 |

|||

==== 妻構 ==== |

|||

妻構は、鉄道車両の前後部分である。車体の端を垂直に切り落としたような構造の場合を切妻といい、そのうち両側を削った構造の場合を折妻といい、それ以外の場合曲面妻という。 |

|||

==== 側構 ==== |

|||

隣接車両と連結して旅客や乗務員の通り抜けが必要とされる場合には、中央部に貫通路が設けられる。また先頭車や機関車の場合は、窓を構成してフロントガラスをはめ込み運転席とする。貫通路と運転席を両立した貫通運転台構造もある。 |

|||

側構は、鉄道車両の左右部分である。近代的なモノコック構造の車両では、台枠と一体となって強度を負担している<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。窓より下の外板を腰板、窓より上の外板を幕板という<ref name = "鉄道車両ハンドブック_190-192" />。かつては側構の窓部分の開口による強度不足を補うために、[[ウィンドウ・シル/ヘッダー]]という帯状の補強構造物が窓の上と下に取り付けられていた<ref name = "車両研究_81" />。ビードやコルゲートといった表面加工が見られる車両もある<ref name = "車両研究_63-69" />。 |

|||

==== 妻構 ==== |

|||

特急用の車両の場合などは、先頭部分の形状は特に外観を重要視して設計することがあり、複雑な形状となる。 |

|||

妻構は、鉄道車両の前後部分である。車体の端を垂直に切り落としたような構造の場合を切妻といい、そのうち両側を削った構造の場合を折妻といい、それ以外の場合曲面妻という。構体両端部を閉じる構造を形成して強度上重要な部分を受け持っている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_101-102" />。 |

|||

隣接車両と連結して旅客や乗務員の通り抜けが必要とされる場合には、中央部に貫通路が設けられる。また先頭車や機関車の場合は、窓を構成してフロントガラスをはめ込み運転台とする。貫通路と運転台を両立した貫通運転台構造もある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_101-102" />。 |

|||

運転席がある場合には、前灯、尾灯、ワイパーなどが設置される。貫通路がある場合は貫通幌などが設置される。また貫通路のある中間車の場合は貫通路の両側に妻窓が設けられることがある。 |

|||

特急用の車両の場合などは、先頭部分の形状は特に外観を重要視して設計することがあり、複雑な形状となる<ref name = "知りつくす_124" />。高い位置に運転台を設置する高運転台構造は、視認性をよくし、踏切事故などでの運転士への危険を防ぐなどの目的がある<ref name = "知りつくす_124" />。高速車両などでは[[流線形車両|流線形]]が採用されることもある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_101-102" />。 |

|||

==== 側構 ==== |

|||

側構は、鉄道車両の左右部分である。屋根構の荷重の大部分を負担している。旅客車に用いられる場合、側構には扉と窓という大きな開口部が設けられており、これを考慮して強度設計が行われる。窓より下の外板を腰板、窓より上の外板を幕板という。かつては側構の窓部分の開口による強度不足を補うために、[[ウィンドウ・シル/ヘッダー]]という帯状の補強構造物が窓の上と下に取り付けられていた。ビードやコルゲートといった表面加工が見られる車両もある。 |

|||

運転台がある場合には、前灯、尾灯、ワイパーなどが設置される。貫通路がある場合は貫通幌などが設置される。また貫通路のある中間車の場合は貫通路の両側に妻窓が設けられることがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_101-102" />。 |

|||

==== 屋根構 ==== |

==== 屋根構 ==== |

||

屋根構は、車両の天井・屋根部分を構成している |

屋根構は、車両の天井・屋根部分を構成している。前後方向に長桁が、左右方向には垂木が骨組みとして組み込まれている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_102" />。冷房付きの車両では、[[室外機]]を屋根の上に搭載することが一般的で、これは重量が大きいため設置位置をあらかじめ検討してその重量に耐えるだけの強度構造とする<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_102" />。また、冷房は車内と車外を貫通して取り付けることが多いため、その場合は大きな開口部を設置することになり、この点でも強度上の配慮が必要となる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_102" />。この他、車内側の天井や冷房風道、照明の灯具、車両補修の作業者が屋根の上を歩くときに使うランボード、雨水が垂れることを防ぐ雨どいなどが設置される<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_102" /><ref name = "車両研究_78-80" />。 |

||

==== 運転 |

==== 運転台 ==== |

||

{{ |

{{Main|操縦席}} |

||

[[ |

[[ファイル:Tokyu-5000-cab.jpg|thumb|right|電車の運転台]] |

||

機関車や電車・気動車の先頭車両などには、機関士・運転士が運転を行うための運転 |

機関車や電車・気動車の先頭車両などには、機関士・運転士が運転を行うための運転台(運転室)が設けられる<ref name = "鉄道用語事典_運転台" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_270-271" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_175" />。一般に妻面に設置されるが、機関車の中には機器の配置の都合でセンターキャブと呼ばれる車体中央付近に運転台を配置した構成も見られる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_136" />。 |

||

運転 |

運転台は、車両の全幅に渡って設置される場合と、半分ほどの幅になっている場合がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_175" /><ref name = "車両研究_249-252" />。運転室は運転士が乗務するだけでなく、車掌やその他の客室乗務員などが乗務するスペースともなる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_270-271" />。貫通式の運転台と呼ばれるものは、運転台の位置が列車の先頭や末端ではなく他の車両と連結されて中間になった時に、旅客や乗務員が車両間を移動できるように中央部に貫通路を設けることができる構成になっているものである<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_175" /><ref name = "車両研究_249-252" />。貫通路を設置できない運転台は非貫通運転台という<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_175" /><ref name = "車両研究_249-252" />。 |

||

実際に運転士が座る席は、車体中央に設置される場合と、左右どちらかに偏って設置されている場合がある。自動車ではそれぞれの国の道路の進行方向に応じて、左側通行の国では右側に運転手席を配置するのが一般的であるが、鉄道の場合は |

実際に運転士が座る席は、車体中央に設置される場合と、左右どちらかに偏って設置されている場合がある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_270-271" /><ref name = "車両研究_249-252" />。自動車ではそれぞれの国の道路の進行方向に応じて、左側通行の国では右側に運転手席を配置するのが一般的であるが、鉄道の場合は進行区分との関係は必ずしもなく、左側通行が原則の日本では[[鉄道信号機|信号機]]が左側に立てられていることが多いことから、信号機を見やすい左側に席を配置することが多い<ref name = "鉄道車両ハンドブック_270-271" /><ref name = "車両研究_249-252" />。[[閉塞 (鉄道)#タブレット閉塞式|タブレット閉塞]]の区間ではタブレットの取り扱いに便利な側に設置したり、[[ワンマン運転]]を前提に[[プラットホーム]]のある側に配置したりする例がある<ref name = "車両研究_249-252" />。 |

||

自動車のアクセルに相当するのは主幹制御器([[マスター・コントローラー]]、マスコン)である。自動車と違い手で操作する。縦方向の軸を中心に水平に回転させて操作するものと、横方向の軸を中心に垂直に回転させて操作するものがある。また、ブレーキハンドルと一体化したワンハンドルマスコンもある。マスコンを左手で操作するか右手で操作するかは同じ鉄道事業者の中でも統一されておらず、車種によって様々である。 |

自動車のアクセルに相当するのは主幹制御器([[マスター・コントローラー]]、マスコン、[[路面電車]]など直接制御の車両の場合は直接制御器(ダイレクトコントローラー)<ref name = "鉄道車両ハンドブック_46-47" />)である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_271-272" /><ref name = "車両研究_248" />。自動車と違い手で操作する<ref name = "車両研究_248" />。縦方向の軸を中心に水平に回転させて操作するものと、横方向の軸を中心に垂直に回転させて操作するものがある<ref name = "車両研究_248" />。また、ブレーキハンドルと一体化したワンハンドルマスコンもある<ref name = "車両研究_248" />。ワンハンドルマスコンにおいては、押して走らせるものと引いて走らせるものとの両方がある<ref name = "電車のはなし_129-131" />。マスコンを左手で操作するか右手で操作するかは同じ鉄道事業者の中でも統一されておらず、車種によって様々である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_271-272" />。 |

||

ブレーキを操作するのはブレーキハンドルであり、これも手で操作する。機関車では、機関車のみに作用する単弁(単独ブレーキ弁)と列車全体に作用する自弁(自動ブレーキ弁)が別々に存在する。 |

ブレーキを操作するのはブレーキハンドルであり、これも手で操作する。機関車では、機関車のみに作用する単弁(単独ブレーキ弁)と列車全体に作用する自弁(自動ブレーキ弁)が別々に存在する<ref name = "鉄道車両ハンドブック_271-272" />。 |

||

このほかに、[[警笛]]を鳴らすペダル、[[自動列車停止装置|ATS]]に代表される[[自動列車保安装置]]の取り扱い装置、前灯やワイパーのスイッチ、速度計、圧力計、電圧計、[[列車無線]]の送受話器、時刻表差し、車内放送のマイク、[[車掌スイッチ]]などが設置されている。最近の車両では、モニタを運転 |

このほかに、[[警笛]]を鳴らすペダル、[[自動列車停止装置|ATS]]に代表される[[自動列車保安装置]]の取り扱い装置、前灯やワイパーのスイッチ、速度計、圧力計、電圧計、各種の状態表示ランプ、[[列車無線]]の送受話器、時刻表差し、車内放送のマイク、[[車掌スイッチ]]などが設置されている<ref name = "しくみ_108-112" /><ref name = "車両研究_247" /><ref name = "鉄道車両ハンドブック_272-277" />。最近の車両では、モニタを運転台に設置して車両の状態を表示し、また[[タッチパネル]]式の入力装置により簡単な点検作業や車内の空調温度設定など様々な作業が運転台からできるようにされている<ref name = "車両研究_242-246" />。 |

||

運転 |

運転台は前面衝突の際に最初に巻き込まれる場所であるので、運転士の保護に配慮した設計がなされる。主に想定される衝突事故は[[踏切]]における障害物との衝突であり、前頭部はその衝突に耐えられるように強化されている。また運転士の座る位置を高くすることで、車体下部に障害物を巻き込んだ際の影響を抑えている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_193-194" />。クラッシャブルゾーンを設けて衝撃を吸収する構造になっているものもある<ref name = "E231系" />。 |

||

運転 |

運転台はすべての車両に設置されているわけではない。機関車のほとんどには両端に運転台が設置されているが、センターキャブの機関車では両側へ進行するときに兼用される運転台が中央に1つ設置されている。また、主に北アメリカでは[[Bユニット]](あるいはブースター)と呼ばれる運転台を持たない機関車が用いられており、これは運転台を備えている[[Aユニット]]と連結してそこから制御されることを前提にしている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_136" />。 |

||

電車 |

電車は、その形式が長編成を組むことを前提にしている場合には、中間車として設計された車両には運転台が設けられない<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_108-111" />。これは気動車も同様であるが、長編成を組むような路線では電車が用いられることが多く、気動車が投入される路線では編成が短いこともあり、中間車として運転台を持たずに設計・製造される気動車の数は電車に比べて少ない<ref name = "鉄道車両ハンドブック_150-151" />。運転台を設けた車両を制御車、設けていない車両を中間車という<ref name = "鉄道用語事典_制御車_中間電動車" />。 |

||

客車は動力がないため運転 |

客車は動力がないため運転台も設置されないのが普通であるが、機関車を末端に連結して列車全体を後押しする形で運転する時に、先頭部の客車に設けた運転台から運転する形態があり、その場合には運転台が設置される。そうした客車を制御客車という<ref name = "鉄道の地理学_69-70" />。 |

||

1両の車両の両端に運転 |

1両の車両の両端に運転台が設けられている場合を両運転台、片方にだけ設けられている場合を片運転台という<ref name = "鉄道車両ハンドブック_150-151" />。 |

||

{{-}} |

|||

運転席が設けられない車両にも、車両基地内での編成を分割した状態での入換・回送に備えるために簡易型の運転席が設けられていることもある。こうした運転席では、保安設備などの関係で本線上で営業運転をすることはできない。 |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 扉 ==== |

==== 扉 ==== |

||

鉄道車両の[[扉]]は、 |

鉄道車両の[[扉]]は、側構に設けられた外部に直接出る扉のほかに、車内を区切るために設けられた扉や、連結されている隣の車両に移るところに設けられた[[貫通扉]]などがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

||

引戸は扉が横にスライドして開閉する構造であり、広く用いられている。側構の内部に[[戸袋]]を設けて、そこに引き込む形で開閉される。2枚の扉が両側に開く両開き扉と、1枚の扉が片側にだけ開く片開き扉があり、通勤列車のように短時間に多人数の乗降を必要としている車両では両開きが広く用いられる<ref name = "車両研究_86-89" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

|||

吊戸は側構の外部で扉を吊って、横にスライドして開閉する構造である。引戸と異なり、側構内部に戸袋を設ける必要がなく側構を薄くでき、強度上有利などの利点があるが、プラットホーム混雑時に乗客に危険があるとの懸念がある。日本では使用例が少ないが、それ以外ではかなり見られる方式である<ref name = "車両研究_90" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

|||

開戸は[[蝶番]]によって壁に取り付けられ、蝶番を支点として回転することにより開く構造である。内側に開くものと外側に開くものがあるが、外側に開くものはホームにいる旅客に扉が衝突する危険があり、あまり用いられなくなった。初期の客車ではコンパートメント式で、車外側に開く開戸が一般的であった。内側に開くものは、乗務員用の扉に広く見られる<ref name = "車両研究_84-85" />。 |

|||

折戸は、2枚の扉が蝶番でつながっており、折り畳まれる形で開く扉である。2枚で構成される片開きのもののほか、これを2組設置して両側に開く4枚折戸もある。車体強度上不利な戸袋を設ける必要がなく、広い開口面積を確保できるため、一部の車両で用いられている。ただし開戸同様に扉の動作域があって乗客を巻き込む恐れがあるという問題のほか、気密性を確保しづらく寒冷地での使用が難しい<ref name = "車両研究_93-94" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

|||

引戸は扉が横にスライドして開閉する構造であり、広く用いられている。一般的には側構の内部に[[戸袋]]を設けて、そこに引き込む形で開閉される。ただし外吊り式と呼ばれる扉の場合は、車体の外部に扉が設置されており戸袋はない。2枚の扉が両側に開く両開き扉と、1枚の扉が片側にだけ開く片開き扉があり、通勤列車のように短時間に多人数の乗降を必要としている車両では両開きが広く用いられる。 |

|||

[[プラグドア]]は、扉がいったん外側または内側に動いた後、車体と平行にスライドして開く構造で、複雑な機構のため高価であるが、外板と扉部分が平坦になり見た目がよくなると共に、高速鉄道では空気抵抗の削減を期待できる。ヨーロッパでは[[ライトレール|LRT]]でも広く用いられている。外側スライド式では戸袋を必要としないという長所もある。ただしプラグドアは、動作機構が複雑で高価であるという問題がある<ref name = "車両研究_90-92" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

|||

開戸は[[蝶番]]によって壁に取り付けられ、蝶番を支点として回転することにより開く構造である。内側に開くものと外側に開くものがあるが、外側に開くものはホームにいる旅客に扉が衝突する危険があり、あまり用いられなくなった。イギリスでは、[[スラムドア]]で広く用いられたことがある。内側に開くものは、乗務員用の扉に広く見られる。 |

|||

この他に、荷物車に[[シャッター]]式の上下に動かして開閉する扉が用いられた例がある<ref name = "車両ドアの分類学" />。 |

|||

折戸は、2枚の扉が蝶番でつながっており、折り畳まれる形で開く扉である。2枚で構成される片開きのもののほか、これを2組設置して両側に開く4枚折戸もある。車体強度上不利な戸袋を設ける必要がなく、広い開口面積を確保できるため、一部の車両で用いられている。 |

|||

1両の車両の片側の側面にある扉の数は、0個から6個程度である。[[食堂車]]など、外部から直接乗車することを想定していない車両では扉を設置しないことがある。一方で通勤用の車両では迅速な乗降のために扉の数を増やす傾向にある<ref name = "車両研究_95-98" /><ref name = "ドアに関する12章" />。 |

|||

[[プラグドア]]は、扉がいったん外側または内側に動いた後、車体と平行にスライドして開く構造で、複雑な機構のため高価であるが、外板と扉部分が平坦になり見た目がよくなると共に、高速鉄道では空気抵抗の削減が期待できる。ヨーロッパではLRTでも広く用いられている。外側スライド式では戸袋が設置されないため、車体強度上、設置スペース上有利である。 |

|||

鉄道車両の扉は古くは手動であったが、 |

古い時代の鉄道車両では、そもそも扉がなくオープンデッキのスタイルのものがあった。そうしたものでも、高速化するにつれて柵を付けるようになり、やがて扉が付けられるようになった。この扉の開閉は古くは手動であったが、乗降時間の短縮や駅員・乗務員の労力軽減、安全性の向上といった目的で自動化が行われるようになった<ref name = "車両ドアの分類学" />。車掌または運転士の取り扱う車掌スイッチにより一斉に開閉される。扉を開閉するのはドアエンジンにより、空気圧式のものと電気式のものがある<ref name = "車両研究_107-111" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121" />。 |

||

車内の温度維持等の目的で、すべての車両の扉を同時に開閉させるのではなく、旅客が乗降する時に必要とされる扉のみを旅客の意思で開けられるようになっているものがある。 |

車内の温度維持等の目的で、すべての車両の扉を同時に開閉させるのではなく、旅客が乗降する時に必要とされる扉のみを旅客の意思で開けられるようになっているものがある。乗客が手で開けるが、機械で一斉に閉めることができる方式を半自動式という。また乗客が手作業で扉を開閉するのではなく、扉脇に設けられた押しボタンを操作することで開閉させられるものもある。扉の数が多い通勤車両などで長時間停車時の車内温度維持の目的で、大半の扉を閉めて一部のみ開けて残す機構を備えたものもある<ref name = "車両研究_107" />。 |

||

自動ドアでも、事故等の非常時に旅客が避難脱出できるように手動で開けられるようにする[[ドアコック]]が付いているものがある。 |

自動ドアでも、事故等の非常時に旅客が避難脱出できるように手動で開けられるようにする[[ドアコック]]が付いているものがある<ref name = "ドアに関する12章" />。 |

||

==== 窓 ==== |

==== 窓 ==== |

||

[[窓]]は、鉄道車両では運転 |

[[窓]]は、鉄道車両では運転台の前面、客室の両側、妻面、扉などあちこちに付けられている。固定された構造のものと、開閉可能なものがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_122-124" />。 |

||

運転 |

運転台の前面の窓にはフロントガラスがはめ込まれており、一般に固定された構造である。ただし側面の窓を開けられるようになっているものもある。また、乗務員用扉に取り付けられている窓は一般に開閉可能である。運転台と客室またはデッキを区切る壁にも窓が設置されていることがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_122-124" />。 |

||

客室では側面に窓が設置されている。固定式のもの、一段上昇式のもの、一段下降式のもの、二段に分かれていてそれぞれが上昇、あるいは下降するもの、内側に傾いて開くもの、引き違いで横にスライドして開くものなどがある。戸袋にも固定式の窓が設置されていることがある。妻面にも窓を設置することがある。また、扉自体に設置されていることもある。 |

客室では側面に窓が設置されている。固定式のもの、一段上昇式のもの、一段下降式のもの、二段に分かれていてそれぞれが上昇、あるいは下降するもの、内側に傾いて開くもの、引き違いで横にスライドして開くものなどがある。戸袋にも固定式の窓が設置されていることがある。妻面にも窓を設置することがある。また、扉自体に設置されていることもある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_122-124" />。 |

||

[[窓ガラス]]としては[[強化ガラス]]や[[合わせガラス]]が用いられる。2枚のガラスの間に空気層を設けた[[複層ガラス]]も用いられることがある |

[[窓ガラス]]としては[[強化ガラス]]や[[合わせガラス]]が用いられる。2枚のガラスの間に空気層を設けた[[複層ガラス]]も用いられることがある<ref name = "電車のメカニズム_114-115" />。 |

||

また、多くの客室の側面窓には[[カーテン]]などの遮光装置が設置されている。上部から引き降ろして所定の位置で止められる巻上カーテン式、一般家庭のカーテンのように横から引っ張って閉める横引カーテン式、2枚のガラスの間に[[ブラインド]]が設置されているベネシャンブラインド式、金属または木製のよろい戸を使うよろい戸式などがある。巻上カーテン式の場合、[[カーテンレール]]にある窪みに金具を引っ掛けて止めるものと、任意の位置で止められるフリーストップ式のものがある |

また、多くの客室の側面窓には[[カーテン]]などの遮光装置が設置されている。上部から引き降ろして所定の位置で止められる巻上カーテン式、一般家庭のカーテンのように横から引っ張って閉める横引カーテン式、2枚のガラスの間に[[ブラインド]]が設置されているベネシャンブラインド式、金属または木製のよろい戸を使うよろい戸式などがある。巻上カーテン式の場合、[[カーテンレール]]にある窪みに金具を引っ掛けて止めるものと、任意の位置で止められるフリーストップ式のものがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_126-127" />。 |

||

==== 座席 ==== |

==== 座席 ==== |

||

{{ |

{{Main|鉄道車両の座席}} |

||

座席の配置形態としてはロングシート、クロスシート、セミクロスシートなどがある。 |

座席の配置形態としてはロングシート、クロスシート、セミクロスシートなどがある。その鉄道車両が投入を予定されている用途に応じて車内の座席の配置の仕方は異なっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_128-133" /><ref name = "車両研究_125-143" />。 |

||

座席の表面には難燃性[[モケット]]、ビニールレザー、平織物、皮革などが用いられている。内部にはばねを入れて、その周りにポリウレタンフォームやビニールフォーム、フェルトなどを詰め物としている。 |

座席の表面には難燃性[[モケット]]、ビニールレザー、平織物、皮革などが用いられている。内部にはばねを入れて、その周りにポリウレタンフォームやビニールフォーム、フェルトなどを詰め物としている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_128-133" />。 |

||

==== 照明 ==== |

==== 照明 ==== |

||

車両の[[照明]]は、古くはオイルランプが用いられていたが、[[白熱灯]]に変わり、 |

車両の[[照明]]は、古くはオイルランプが用いられていたが、ピンチガスによる照明を経て[[白熱灯]]に変わり<ref name = "蒸気機関車の興亡_140" />、現代では[[蛍光灯]]が主流となっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_134-135" />。また、読書灯などで[[LED照明]]が用いられることもある<ref name = "車両研究_286-289" />。一般に天井に照明器具が取り付けられ、そこに蛍光灯が取り付けられている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_134-135" /><ref name = "車両研究_286-289" />。直接蛍光灯が露出しているタイプは通勤用車両など低コストな車両に多く、より高級な車両になると蛍光灯の周囲をカバーで覆っている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_134-135" /><ref name = "車両研究_286-289" />。関西民鉄などでグレード感にこだわって、一般車両でもカバーを装着している例がある<ref name = "車両研究_286-289" />。一等車など特別な車両では[[照明#照明方式|間接照明]]も用いられる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_134-135" /><ref name = "車両研究_286-289" />。 |

||

客室の直接の照明のほかに、トイレの照明や行き先表示装置の照明などもある。 |

客室の直接の照明のほかに、トイレの照明や行き先表示装置の照明などもある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_134-135" />。 |

||

==== 空調装置 ==== |

==== 空調装置 ==== |

||

客室内では多人数の旅客と乗務員が過ごすため、[[換気]]に配慮して設計が行われる。強制通風式と自然通風式がある。強制通風式では送風機を設置し、吸気と排気の両方を強制的に、あるいは吸気のみ、排気のみを強制的に行う。自然通風式では[[ベンチレーター]]を屋根の上などに設置して通風を行う。 |

客室内では多人数の旅客と乗務員が過ごすため、[[換気]]に配慮して設計が行われる。強制通風式と自然通風式がある。強制通風式では送風機を設置し、吸気と排気の両方を強制的に、あるいは吸気のみ、排気のみを強制的に行う。自然通風式では[[ベンチレーター]]を屋根の上などに設置して通風を行う<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_139" /><ref name = "車両研究_256-261" />。 |

||

[[暖房]]はかなり古くから多くの旅客車に装備されている。石炭や[[薪]]を車内の[[ダルマストーブ]]などで焚く暖房は古くから使われていた。コンパートメント車両では温水や[[酢酸ナトリウム]]を利用した[[湯たんぽ]]による足元暖房<ref name="Jenkinson1996" |

[[暖房]]はかなり古くから多くの旅客車に装備されている。石炭や[[薪]]を車内の[[ダルマストーブ]]などで焚く暖房は古くから使われていた<ref name = "蒸気機関車の興亡_138" />。コンパートメント車両では温水や[[酢酸ナトリウム]]を利用した[[湯たんぽ]]による足元暖房<ref name = "Jenkinson1996" />や、車内に設置された小型ボイラーによる温水循環暖房が用いられていた<ref name = "Jenkinson1996" />。[[蒸気暖房 (鉄道)|蒸気暖房]]は、蒸気機関車または機関車や[[暖房車]]に搭載された[[蒸気発生装置]]からの蒸気を客室内の蒸気管に通して暖めるものであるが、蒸気機関車がなくなるにつれて次第になくなっていった<ref name = "車両研究_263-264" />。[[電気暖房 (鉄道)|電気暖房]]は電気式のヒーターにより車内を暖める<ref name = "車両研究_262-264" />。気動車ではエンジンの排気熱で温める温水暖房もある<ref name = "車両研究_263" />。また冷房が搭載されている車両では[[ヒートポンプ]]式もある<ref name = "車両研究_262-263" />。 |

||

[[冷房]]は、 |

[[冷房]]は、第二次世界大戦前から装備されている車両もあったが、普及するようになったのは第二次世界大戦後のことで、通勤車両などでは1970年代からである<ref name = "車両研究_265" /><ref name = "電車のメカニズム_255" />。電力消費が大きく、電源の確保に注意を払う必要がある<ref name = "車両研究_274-275" />。[[機関直結式冷房装置]]のようにエンジンから直接圧縮機を駆動して冷房を稼動させる形式もある<ref name = "車両研究_276" />。車内への冷気送り出しは天井部分に設置したダクトから行われるのが一般的である<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_135-138" /><ref name = "車両研究_268-271" />。室外機の配置の仕方により、[[集中式冷房装置|集中式]]、[[集約分散式冷房装置|集約分散式]]、[[分散式冷房装置|分散式]]などがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_135-138" /><ref name = "車両研究_265-267" />。 |

||

==== トイレ ==== |

==== トイレ ==== |

||

{{ |

{{Main|列車便所}} |

||

長距離列車に用いられる車両などには、トイレが設置される。 |

長距離列車に用いられる車両などには、トイレが設置される。扉を持った個室に便器と手洗いが設置されている。洗浄用の水はタンクに貯留されていて、必要に応じて車両基地などで補給されている。かつては便器から流された汚物は線路に垂れ流されており、これによる衛生上の問題があった。汚物を粉砕し消毒してから排出する粉砕式も試みられたが、異物を巻き込んで故障する問題が絶えなかった。汚物をタンクに貯蔵する方式は、タンクがすぐに溢れてしまう問題があり、汚物に含まれる水分を濾過・処理して便器の水洗に再利用する仕組みが考案されてから広く普及するようになった。JRグループでは2002年3月に垂れ流し式の完全廃止を達成したが、世界的に見ればまだ垂れ流し式は多い<ref name = "列車便所物語" /><ref name = "列車トイレの技術130年史" /><ref name = "車両研究_290-297" />。 |

||

==== 連結器 ==== |

==== 連結器 ==== |

||

{{ |

{{Main|連結器}} |

||

[[連結器]]は隣の車両と連結して編成を構成する装置である。密着式連結器、自動連結器、ねじ式連結器などの各種の連結器がある。その他に、ブレーキ用の空気圧を供給するブレーキ管や、電気配線などを連結する[[ジャンパ連結器]]などが車両の間で繋がれる。 |

[[連結器]]は隣の車両と連結して編成を構成する装置である。密着式連結器、自動連結器、ねじ式連結器などの各種の連結器がある。その他に、ブレーキ用の空気圧を供給するブレーキ管や、電気配線などを連結する[[ジャンパ連結器]]などが車両の間で繋がれる<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_64-69" />。 |

||

==== 貫通路 ==== |

==== 貫通路 ==== |

||

{{ |

{{Main|貫通扉}} |

||

貫通路は車両同士を連結して旅客や乗務員が行き来できるようにした通路である。踏み板と貫通[[幌]]で構成されている。貫通幌は、 |

貫通路は車両同士を連結して旅客や乗務員が行き来できるようにした通路である<ref name = "車両研究_115-119" />。踏み板と貫通[[幌]]、貫通扉などで構成されている<ref name = "車両研究_115-119" />。貫通幌は、蛇腹状の構造のものが一般的に使われているが、太い管状のゴムを組み合わせた例もある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_69" />。貫通路に扉を設けるかは車両により、設けないことで見通しをよくし開放感を演出できるが、風が吹き抜けて冬に寒くなることや、騒音の問題、そして火災時の延焼防止などの観点から貫通扉を設置することがある<ref name = "車両研究_115-119" />。 |

||

また、高速鉄道などで騒音と空気抵抗の低減を狙って連結部車体全周に幌を取り付けたものもある。 |

また、高速鉄道などで騒音と空気抵抗の低減を狙って連結部車体全周に幌を取り付けたものもある<ref name = "N700系" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_69" />。 |

||

=== 走り装置 === |

=== 走り装置 === |

||

{{Main|鉄道車両の台車|二軸車 (鉄道)}} |

|||

走り装置は、鉄道車両がレール上を走行するために必要な車輪、車軸、軸受といった構造の総称である。駆動装置を含むこともある。 |

|||

走り装置あるいは走行装置は、鉄道車両がレール上を走行するために必要な車輪、車軸、軸受といった構造の総称である。車体と荷重を支え、レールに沿って車体を案内し、駆動装置や制動装置が発生させる駆動力・制動力を車輪と車体の間で伝達する役割を果たす<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_212-213" /><ref name = "電気鉄道ハンドブック_305" /><ref name = "鉄道工学ハンドブック_172" /><ref name = "日本の貨車_267" />。 |

|||

鉄道車両では、軸受が車体に固定されていてカーブに沿って向きを変えることができないものと、[[鉄道車両の台車|台車]]に軸受が取り付けられていて車体に対して台車が回転することでカーブに沿って向きを変えられるようになっているものがある。前者を、1両あたりの車軸が2軸の場合を[[二軸車 (鉄道)|二軸車]]といい、後者を[[ボギー車]]という。 |

鉄道車両では、軸受が車体に固定されていてカーブに沿って向きを変えることができないものと、[[鉄道車両の台車|台車]]に軸受が取り付けられていて車体に対して台車が回転することでカーブに沿って向きを変えられるようになっているものがある。前者を、1両あたりの車軸が2軸の場合を[[二軸車 (鉄道)|二軸車]]、3軸の場合を三軸車といい、後者を[[ボギー車]]という。ボギー車の台車にも、2軸台車、3軸台車などがある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_212-213" />。 |

||

[[ |

[[ファイル:Bogie-car.svg|center|400px]] |

||

ボギー車と二軸車の概念を図で示す。図の上がボギー車で、下が二軸車である。ボギー車では、台車に車軸が取り付けられているので、台車が車体に対して回転することでカーブで車輪がカーブの方向を向くことができる。一方、二軸車は車軸が車体に直接取り付けられているので回転することはない |

ボギー車と二軸車の概念を図で示す。図の上がボギー車で、下が二軸車である。ボギー車では、台車に車軸が取り付けられているので、台車が車体に対して回転することでカーブで車輪がカーブの方向を向くことができる。一方、二軸車は車軸が車体に直接取り付けられているので回転することはない<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_212-213" />。 |

||

ボギー車では、多少の軌道の不整があっても滑らかに走行することができるという長所がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_212-213" />。走行性能の差から、二軸車では最高速度が低く留められており、日本では75 [[キロメートル毎時|km/h]]に制限されているが、ボギー車はこれよりずっと速く走ることができる。また脱線への安全性という面で見てもボギー車の方が有利である。一方、2軸ボギー台車2つを備えた4軸の車両と二軸車では、同じ[[軸重]]での搭載量はボギー車が二軸車の2倍にできるが、車体が長くなる分車体強度を向上する必要があること、台車そのものの構造が複雑で重量がかさむことなどから、総合的な積載効率には大きな差はない。かつては、商取引の単位が小さくボギー車では輸送力が過剰であることを理由に、日本やヨーロッパの貨車は二軸車が主流であったが、輸送単位の問題はコンテナの採用で解決し、走行性能を重視して貨車でもボギー車を採用するようになってきている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_217" />。 |

|||

二軸車は構造が単純で、製作・保守ともに安上がりである。しかし車体を長くするとカーブ走行時に車輪がレールに対して斜めに当たる角度が増大し、無理が拡大し脱線の恐れも出てくるため、ある限度以上に車体を長くすることができない。走行特性が悪く、高速で走行することも難しい。ボギー車は費用が掛かるが、曲線走行時の無理が少なく高速で走っても脱線しづらい。乗り心地にも優れているため、現代の鉄道車両の主流はボギー車で、二軸車の採用は限られたものとなっている。 |

|||

蒸気機関車では、シリンダーからコネクティングロッドで動輪を駆動する関係で、動軸は車体に固定されていて |

蒸気機関車では、シリンダーからコネクティングロッドで動輪を駆動する関係で、動軸は車体に固定されていて曲線に沿って回転させることができないものが普通である。曲線での走行性能を改善するために、若干の横方向の移動を許容したり、一部の車輪のフランジを削ったりしている。一方蒸気機関車でも先輪や従輪などの動力のない車輪については台車構造が標準である<ref name = "蒸気機関車メカニズム図鑑_162_186" />。 |

||

二軸車では、車軸同士の間隔のことを固定軸距([[ホイールベース]])という。これに対してボギー車では、台車における車軸の間隔を固定軸距といい、台車同士の距離は台車間 |

二軸車では、車軸同士の間隔のことを固定軸距([[ホイールベース]])という。これに対してボギー車では、台車における車軸の間隔を固定軸距といい、台車同士の距離は台車中心間距離(ボギーセンター間距離)という<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_212-213" />。固定軸距が長くし台車の回転抵抗を大きくすると直線での直進性能がよくなるが、曲線での操向性能が悪化する。このため、両者の特性の調和を図る必要がある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_200" /><ref name = "台車技術の動向と展望" />。 |

||

二軸車のほかに三軸車というものも存在する。三軸車は |

二軸車のほかに三軸車というものも存在する。三軸車は曲線通過時の問題が大きく走行性能が悪いが、車両の費用や工数、消費する資材に比べて荷重を大きくできることから採用された例がある。その際には中央の軸に横動を許容するなどの対策が必要となる<ref name = "日本の鉄道車輌史_150-151" />。またボギー車においても、[[ボギー台車]]に3つの車軸を備えた三軸台車というものが存在し、さらに四軸のものも見られる。逆に[[一軸台車]]というものもある<ref name = "日本の貨車_288" /><ref name = "電気鉄道ハンドブック_305" />。 |

||

[[ |

[[ファイル:Jacobs bogie of EER 300.jpg|thumb|right|連接台車]] |

||

通常の構造では1つの車体の下にボギー台車を2つずつ備えているが、2つの車体を連結する部分の下に台車を取り付けて車体同士の連結構造と一体化した台車もあり、[[連接台車]]と呼ばれる。曲線通過が容易になり車体の重心を下げられる、台車から車体がオーバーハングした部分がなく乗り心地がよいなどの利点があるが、車端部の構造が複雑になり1台車で支持する荷重が増大する、車両を切り離すことが容易ではないなどの問題もある。また連接車は、台車中心間隔に制約が設けられている関係で、車体長が短いものが多い<ref name = "電気鉄道ハンドブック_305-306" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_229-230" />。 |

|||

路面電車などでは、その車体に全く車輪・車軸構造を持たずに、両側の車体によって支えられているだけの構造のものもある。これも連接車の一種とみなされる。 |

路面電車などでは、その車体に全く車輪・車軸構造を持たずに、両側の車体によって支えられているだけの構造のものもある。これも連接車の一種とみなされる。低床式路面電車などでは、車体を下げつつ客室空間を確保する目的で、左右の車輪を車軸でつながずに独立した車輪としているものもある<ref name = "低床式ライトレール車両" />。 |

||

日本独自の珍しい方式としては、車体の片方にはボギー台車を装備している一方で、もう片方は固定車軸を備えている車両があり、[[片ボギー]]車(半ボギー車)と呼ばれる<ref name = "内燃動車発達史下_38" />。 |

|||

低床式路面電車などでは、車体を下げつつ客室空間を確保する目的で、左右の車輪を車軸でつながずに独立した車輪としているものがある。 |

|||

{{-}} |

|||

珍しい例としては、車体の片方にはボギー台車を装備している一方で、もう片方は固定車軸を備えている車両があり、[[片ボギー]]車と呼ばれる。 |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 輪軸 ==== |

==== 輪軸 ==== |

||

{{ |

{{Main|輪軸 (鉄道車両)}} |

||

[[ |

[[ファイル:0 Series Shinkansen Wheel.jpg|thumb|right|[[新幹線0系電車]]の車輪]] |

||

車輪と車軸を合わせて輪軸と称する。車輪と車軸は別に作られて、車軸にプレス機で400 - 500 [[ニュートン|kN]]程度の強い圧力を掛けて車軸より小さな取り付け穴の設けられた車輪に圧入することで車輪が車軸に固定される。車輪1枚で300 [[キログラム|kg]]前後の重量があり、両側の車輪に車軸、歯車装置などを含めると1 [[トン|t]]を超える<ref name = "電車のメカニズム_62-63" />。 |

|||

ほとんどの鉄道車両の車軸には、一番外側に軸受にはめ込む軸受座があり、その内側に車輪を取り付ける輪心座がある。ただし車輪より内側部分に軸受を設置する特殊な例もある。車輪より内側には、[[ディスクブレーキ]]用 |

ほとんどの鉄道車両の車軸には、一番外側に軸受にはめ込む軸受座があり、その内側に車輪を取り付ける輪心座がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_226" />。ただし車輪より内側部分に軸受を設置する特殊な例もある<ref name = "シキ400" />。車輪より内側には、[[ディスクブレーキ]]を使用する車両ではブレーキディスクや、動力車においては駆動装置用の歯車などが設置されている。ブレーキディスクについては、車輪より外側に設置したものもある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_226" />。 |

||

車輪 |

車輪は、一番外側のレールと接する面をリム部、車軸を差し込む部分をボス部、その間を結ぶ円盤状の部分をディスク部という<ref name = "電車のメカニズム_60-61" />。またディスク部とボス部をまとめて輪心、リム部をタイヤとも呼ぶ<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_225-226" />。輪心とタイヤを別に作り、タイヤを輪心に焼嵌めしたタイヤ付車輪と、タイヤと輪心を一体に作った一体圧延車輪がある。タイヤ付車輪は、タイヤが摩耗した時にタイヤだけ取り換えられるという利点があるが、タイヤが弛緩したり割損したりするという欠点があり、そうした心配がなく焼嵌めの熟練作業が不要で、軽量で車輪の寿命が長く、品質が安定するといった利点のある一体圧延車輪が現代の鉄道車両に広く用いられるようになっている<ref name = "電車のメカニズム_60-61" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_225-226" />。路面電車などでは輪心とタイヤの間にゴムなどを挟みこんで騒音低減効果を狙った弾性車輪も使用されているが<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_225-226" />、ドイツではこれを高速鉄道に使用して[[ICE#エシェデ事故|エシェデ事故]]を引き起こす大きな原因となった<ref name = "鉄道重大事故の歴史_166" />。車輪には一般に高[[炭素鋼]]が用いられる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_248" />。 |

||

車輪の輪心にはもともとスポーク状のものが多かったが、強度を向上したディスク構造のものが増えている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_248" />。ディスク状のものはそれに働く応力を考慮して、リム部が外側に、ボス部が内側になるような湾曲した形状をしていることが一般的である。これに対して電動車などでは、電動機や歯車を装荷する場所を稼ぐために逆にボス部を外側にするように湾曲した形状をしていることがあり、この場合は必要な強度を出すためにディスク部が厚くなる。両面にブレーキディスクを取り付けられるようにほぼ直線的なディスク部形状になっていることもある。また軽量化のためにディスク部を波打たせた波打車輪もある<ref name = "電車のメカニズム_60-61" />。 |

|||

車輪がレールと接する面を踏面(とうめん)あるいはタイヤコンタという。踏面の形状は走行特性を決定する重要な要因である。外側に行くにつれて半径が小さくなる円錐状をしているが、実際の踏面形状はさらに複雑に定められている。この踏面形状は、車輪がレール上で左右どちらかに片寄ると、寄った側の車輪がより大きな距離を進もうとすることで車輪が反対側へ向こうとするという自己操舵作用をもたらす。これにより、車輪には、直線路ではレールの中央に沿って、またカーブではカーブに沿って走ろうとする力が働く。 |

|||

車輪がレールと接する面を踏面(とうめん)あるいはタイヤコンタという。踏面の形状は走行特性を決定する重要な要因である。外側に行くにつれて半径が小さくなる円錐状をしているが、実際の踏面形状はさらに複雑に定められている。車両が曲線に入ると、曲線外側の車輪はより車輪内側の半径の大きな部分がレールに接触するようになり、一方曲線内側の車輪はより車輪外側の半径の小さな部分がレールに接触するようになる。すると、曲線外側の車輪の方が曲線内側の車輪よりも1回転で進む距離が長くなり、自然に曲線内側へ曲がっていくような運動をすることになる。これにより車輪には、直線路ではレールの中央に沿って、また曲線では曲線に沿って走ろうとする力が働く。タイヤが摩耗してくると円滑な走行が阻害されるため、削正を行って正しい踏面形状に戻す保守作業が行われている。踏面形状は、脱線への耐性が高く、走行安定性に優れ、摩耗が少なく検査の手間がかからないことが求められるが、しばしば条件が相反する難しいものとなる。踏面の円錐形の傾きを踏面勾配と呼び、大きいほど曲線を通過しやすくなるが、直線において[[蛇行動]]が発生しやすくなるという問題がある<ref name = "電車のメカニズム_67-76" /><ref name = "鉄道用語事典_タイヤコンタ" />。 |

|||

車輪の一番内側には[[フランジ]]が設けられており、脱線を防ぐ働きをする。 |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

車輪の一番内側には[[フランジ]]が設けられており、脱線を防ぐ働きをする。[[国際鉄道連合]] (UIC) が定める標準踏面形状では、フランジの高さは27 [[ミリメートル|mm]]、角度は59度とされている<ref name = "鉄道用語事典_タイヤコンタ" />。フランジ角度を大きくするほど脱線を防ぐ効果が大きいが、摩耗時の削正量が増大し、車輪の交換間隔が短くなって不経済であるという問題がある。新幹線では脱線防止を重視して角度を70度としている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_250-251" />。 |

|||

{{-}} |

|||

==== 軸受 ==== |

==== 軸受 ==== |

||

[[軸受]]は車軸を収めて車体の荷重を車軸に伝える装置である。かつては平軸受が多く使われていたが、軸受側にも回転するコロ状の装置を取り付けたコロ軸受が一般的となった。円錐コロ軸受では、車軸が軸受に対して軸方向に移動することが全くできないが、円筒コロ軸受ではわずかに軸方向の移動を許容している。軸方向の移動は末端のスラスト受によって受け止められる。 |

[[軸受]]は車軸を収めて車体の荷重を車軸に伝える装置である。一般に軸箱と呼ばれる箱に組み込まれている。かつては平軸受が多く使われていたが、軸受側にも回転するコロ状の装置を取り付けたコロ軸受が一般的となった。円錐コロ軸受では、車軸が軸受に対して軸方向に移動することが全くできないが、円筒コロ軸受ではわずかに軸方向の移動を許容している。軸方向の移動は末端のスラスト受によって受け止められる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_260-262" /><ref name = "電車のメカニズム_64-65" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_226" />。 |

||

軸受は通常、軸箱に収められて使用されている。 |

|||

==== 軸箱支持装置 ==== |

==== 軸箱支持装置 ==== |

||

[[ |

[[ファイル:二段リンク 01.gif|thumb|right|軸箱と軸箱支持装置]] |

||

右図に示したのは、二軸車で多く使われている[[二軸車 (鉄道)#二段リンク式|二段リンク式]]の懸架装置である。中央の青い箱状の構造が軸箱である。軸箱は前後左右に移動することができないように軸箱守(じくばこもり)で固定されており、図では軸箱の両側のグレーの構造が軸箱守である。これに対して上下方向へは、動揺を吸収して安定して走行し乗り心地を改善するために、ばねを設けて軸箱が動くことを許容する仕組みになっている。軸箱の上下方向の動きを許容し荷重を伝えるばねを軸ばねといい、図では黄色い板ばねになっている。 |

軸箱の前後左右上下への多少の動きを許容するようにしながら、台車枠(二軸車の場合は車体)に対して支える構造のことを軸箱支持装置と呼ぶ。右図に示したのは、二軸車で多く使われている[[二軸車 (鉄道)#二段リンク式|二段リンク式]]の懸架装置である。中央の青い箱状の構造が軸箱である。軸箱は前後左右に移動することができないように軸箱守(じくばこもり)で固定されており、図では軸箱の両側のグレーの構造が軸箱守である。これに対して上下方向へは、動揺を吸収して安定して走行し乗り心地を改善するために、ばねを設けて軸箱が動くことを許容する仕組みになっている。軸箱の上下方向の動きを許容し荷重を伝えるばねを軸ばねといい、図では黄色い板ばねになっている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_216-219" /><ref name = "電車のメカニズム_65-69" />。 |

||

例として示したのは軸箱守式の軸箱支持装置であるが、このほかに円筒案内式、軸梁式、板ばね式、リンクアーム式、ゴム式など各種の方式がある。 |

例として示したのは軸箱守式の軸箱支持装置であるが、このほかに円筒案内式、軸梁式、板ばね式、リンクアーム式、ゴム式など各種の方式がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_216-219" /><ref name = "電車のメカニズム_65-69" />。 |

||

{{-}} |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 台車枠 ==== |

==== 台車枠 ==== |

||

台車枠は、台車全体の構造を形成している枠組みで、車体支持装置を通じて上部に車体を載せ、軸箱支持装置を通じて下部に軸受・輪軸を備えて、車体の重量を輪軸へ伝達する役割をしている。基礎ブレーキ装置を搭載してブレーキ機構を形成している。また動力台車の場合、動力に関する機構も台車枠に装荷される。 |

台車枠は、台車全体の構造を形成している枠組みで、車体支持装置を通じて上部に車体を載せ、軸箱支持装置を通じて下部に軸受・輪軸を備えて、車体の重量を輪軸へ伝達する役割をしている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_214-215" />。基礎ブレーキ装置を搭載してブレーキ機構を形成している<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_226-228" />。また動力台車の場合、動力に関する機構も台車枠に装荷される<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_214-215" />。 |

||

==== 車体支持装置 ==== |

==== 車体支持装置 ==== |

||

{{ |

{{Main|枕バネ|ボルスタアンカー}} |

||

[[ |

[[ファイル:Bolster track.gif|thumb|right|ダイレクトマウント台車の構成]] |

||

車体支持装置は、台車の回転を許容しながら車体の荷重を支えるための機構である。揺れ枕の機構を用いて左右方向の動揺を吸収緩和しながら、[[枕バネ]]の機構により上下動を吸収している。車体と台車の間の回転は、枕ばりと台車の間で行われる機構になっている。 |

車体支持装置は、台車の回転を許容しながら車体の荷重を支えるための機構である。ボルスタつき台車の場合は、揺れ枕の機構を用いて左右方向の動揺を吸収緩和しながら、[[枕バネ]]の機構により上下動を吸収している。車体と台車の間の回転は、枕ばりと台車の間で行われる機構になっている。一方、揺れ枕の機構を廃して[[空気バネ]]により荷重を支えながらバネの変位により回転に対処する[[ボルスタレス台車]]が増加しつつある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_223-225" />。 |

||

{{-}} |

|||

最近は、揺れ枕の機構を廃して[[空気バネ]]により荷重を支えながらバネの変位により回転に対処する[[ボルスタレス台車]]が増加しつつある。 |

|||

<br style="clear:both" /> |

|||

==== 駆動装置 ==== |

==== 駆動装置 ==== |

||

動力機構で発生させた動力を車輪に伝達する機構は様々なものがある。 |

|||

動力に関する装置は台車に装荷されているが、動力方式によって若干異なる。 |

|||

電気車では電車でも電気機関車でも |

電気車では電車でも電気機関車でも一般的にはモーターが台車に装荷されている<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_62-63" />。ただしTGVのように車体側に装荷されているものもある<ref name = "TGV_21" />。[[吊り掛け駆動方式]]の場合は、台車枠と車軸の間にモーターが掛け渡されている構造になっており、一方[[カルダン駆動方式]]の場合はモーターは台車枠側に固定して装荷され、そこから[[カルダンジョイント]]を通じて車軸を駆動している<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_62-63" />。他に[[クイル式駆動方式]]、モーターの回転軸が直接車軸になっている[[ダイレクトドライブ]]方式などの例もあり、また初期にはクランクを使って車輪を駆動する方式も見られた<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_62-63" />。 |

||

内燃 |

内燃車では動車でも機関車でも、車体側にエンジンと変速機が搭載されており、そこからドライブシャフトで台車枠に装荷された[[減速機]]を駆動して、減速機が車軸を駆動している<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_52-57" />。ただし電気式の場合は発電してその電力で電気車と同様の機構を駆動する<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_45" />。 |

||

蒸気機関車では、クランクで車輪を駆動する方式が大半である。しかし[[ギアードロコ]]のように歯車を介して車輪を駆動する方式もある<ref name = "鉄道用語事典_蒸気機関車の仕組み_蒸気機関車の種類" />。 |

|||

==== 基礎ブレーキ装置 ==== |

|||

{{main|鉄道のブレーキ}} |

|||

==== 制動装置 ==== |

|||

基礎ブレーキ装置は、台車に装荷されているブレーキのための装置である。鉄道用のブレーキのうち、摩擦ブレーキは[[踏面ブレーキ]]と[[ディスクブレーキ]]があり、これらを駆動する装置が台車枠に取り付けられている。現代のほとんどの鉄道車両は空気圧によってこれらのブレーキを駆動しており、空気圧は車体に搭載された[[空気圧縮機]]から供給されている。空気圧はブレーキシリンダーに供給され、そこからてこなどの機構を通じて制輪子を動かして制動力を得る。制輪子としては昔から鋳鉄制輪子が用いられてきたが、近年ではレジンなど合成材料を用いることもある。 |

|||

{{Main|鉄道のブレーキ}} |

|||

鉄道車両のブレーキは大別して車輪とレールの間の摩擦力(粘着力)で作用する粘着ブレーキと、それ以外の非粘着ブレーキがある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_229" />。 |

|||

粘着ブレーキの中でも機械式のものは、人力あるいは機械力によるものがある。機械力は、[[蒸気ブレーキ]]、[[真空ブレーキ]]、[[空気ブレーキ]]、油圧ブレーキなどの各種がある。いずれもブレーキシリンダーを動力源として[[制輪子]]を動かして車輪の回転を止める仕組みになっている。制輪子を当てる先が車輪の踏面のものが[[踏面ブレーキ]]、ブレーキディスクのものが[[ディスクブレーキ]]である。ブレーキシリンダーから制輪子を動かすまでの機構は基礎ブレーキ装置と呼ばれ、台車(固定車軸の車両は車体)に装荷されている。制輪子としては昔から鋳鉄制輪子が用いられてきたが、近年ではレジンなど合成材料を用いることもある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_230-231" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_226-228" />。 |

|||

これ以外の粘着ブレーキとしては、電気車では[[発電ブレーキ]]や[[回生ブレーキ]]などのモーターを発電機として使用して制動力を得るものがあり、また内燃車では[[エンジンブレーキ]]のように原動機の回転力を利用したもの、変速機で発熱損失を利用して制動力を得る[[リターダ]]などがある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_238-241" />。 |

|||

非粘着ブレーキには、[[電磁吸着ブレーキ]]、[[渦電流式レールブレーキ]]などの種類がある<ref name = "鉄道車両ハンドブック_242" />。 |

|||

==== 特殊な台車 ==== |

==== 特殊な台車 ==== |

||

===== 振り子台車 ===== |

===== 振り子台車 ===== |

||

{{ |

{{Main|振り子式車両}} |

||

振り子台車は、曲線において車体を台車に対して傾ける機構を備えていて、[[遠心力]]による乗客の乗り心地への影響を低減することで、曲線の高速走行を可能にする台車である。コロ機構により車体を支えて、必要な時に回転させる方式が主流で、カーブ走行時の遠心力で自然に車体を傾ける自然振り子式と、油圧のアクチュエータなどを用いて強制的に車体を傾ける強制振り子式がある。 |

振り子台車は、曲線において車体を台車に対して傾ける機構を備えていて、[[遠心力]]による乗客の乗り心地への影響を低減することで、曲線の高速走行を可能にする台車である。コロ機構により車体を支えて、必要な時に回転させる方式が主流で、カーブ走行時の遠心力で自然に車体を傾ける自然振り子式と、油圧のアクチュエータなどを用いて強制的に車体を傾ける強制振り子式がある<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_230-231" />。 |

||

===== 自己操舵台車 ===== |

===== 自己操舵台車 ===== |

||

自己操舵台車は、安定性を保ちながら曲線に沿って舵を取って曲がる台車で、複数の方式が研究されている。軸箱支持装置の工夫で、曲線に沿って車輪の向きを変えられるようにする技術があり、リンクで結合してステアリングを実現するシェッフェル台車や油圧により同様の動作を実現する機構などがある<ref name = "台車技術の動向と展望" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_231" />。 |

|||

二軸車に比べればボギー車は固定軸距がはるかに短く、カーブ走行時の問題は小さい。しかしそれでも車輪がレールに対して斜めに当たっているということには変わりがなく、重量の大きな列車が高速で走行すると軌道の歪みをもたらして保線に手が掛かったり、車輪やフランジが摩耗したりといった問題が起きる。このため台車そのものがカーブ走行時に折れ曲がる構造にして、車輪をカーブ方向に向けられるものがあり、自己操舵台車と呼ばれている。直線走行時に台車が折れ曲がってしまうと蛇行動の要因となってしまうため、直線走行時と曲線走行時に求められる特性が相反して単純ではないが、実用化された例がある。 |

|||

=== 動力機構 === |

=== 動力機構 === |

||

==== 電気車 ==== |

==== 電気車 ==== |

||

{{Main|電気車の速度制御}} |

|||

電気車では、[[集電装置]]から電力を取り入れて、制御器により所望の電圧・周波数などに変換して電動機を駆動している。 |

|||

電気車では、[[集電装置]]から電力を取り入れて、制御器により所望の電圧・周波数などに変換して電動機を駆動している<ref name = "鉄道車両ハンドブック_36-37" />。 |

|||

集電装置は、現代では多くがパンタグラフであり、屋根の上に装備されている。避雷器と断路器を通って車内の回路に電流が流れる。第三軌条方式では集電靴から電力を取り込む。 |

集電装置は、現代では多くがパンタグラフであり、屋根の上に装備されている。避雷器と断路器を通って車内の回路に電流が流れる。第三軌条方式では集電靴から電力を取り込む<ref name = "鉄道車両ハンドブック_52-54" /><ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_59" />。 |

||

直流車の場合は、この電力を運転 |

直流車の場合は、この電力を運転台からの指令に応じて[[電気車の速度制御#抵抗制御|抵抗制御]]、[[電機子チョッパ制御]]、[[界磁チョッパ制御]]、[[界磁添加励磁制御]]、[[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]などの各種の制御方式により必要とされる電圧・電流・周波数に変換する。交直車は直流区間では直流車と同じで、交流区間では主[[変圧器]]で電圧を落としてから[[整流器]]を通して直流に変換し、直流時と同じ回路につなぐ。交流車では[[電気車の速度制御#タップ制御|タップ切替制御]]や[[電気車の速度制御#サイリスタによる連続位相制御|サイリスタ位相制御]]などにより電圧・電流・周波数の変換を行っている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_42-46" /><ref name = "詳解鉄道用語辞典_交直車両" />。 |

||

制御器で変換された電力は電動機に供給され、電動機が車軸を駆動している |

制御器で変換された電力は電動機に供給され、電動機が車軸を駆動している<ref name = "鉄道車両ハンドブック_36-37" />。 |

||

制御方法・方式については[[電気車の速度制御]]を参照。 |

|||

==== 内燃動車 ==== |

==== 内燃動車 ==== |

||

{{ |

{{Main|気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式}} |

||

内燃動車では、搭載された内燃機関により回転力を得る。電気式ではこの回転で発電機を駆動し、得た電力により電気車と同様の制御を行っている。機械式では歯車式の[[変速機]]により、液体式では[[トルクコンバータ]]により変速して、推進軸により台車に装荷された減速機を駆動し、減速機が車軸を駆動している。 |

内燃動車では、搭載された内燃機関により回転力を得る。電気式ではこの回転で発電機を駆動し、得た電力により電気車と同様の制御を行っている。機械式では歯車式の[[変速機]]により、液体式では[[トルクコンバータ]]により変速して、推進軸により台車に装荷された減速機を駆動し、減速機が車軸を駆動している<ref name = "鉄道車両ハンドブック_115-128" />。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

{{ |

{{Main|鉄道車両の歴史}} |

||

鉄道車両は、鉱山の輸送などに用いるために考えられたトロッコが出発点となっている。その後、蒸気機関車が発明されると共に近代的な輸送機関として発展するようになった。初期の客車は[[馬車]]の延長線であったが、やがて大型化と高速化のために台車を用いたボギー車が発達した。19世紀の終わりから20世紀の始めにかけて、電気を動力とする鉄道車両と、内燃機関を動力とする鉄道車両が開発されて、次第に普及していった。第二次世界大戦後には各国で蒸気機関車は電気・ディーゼル動力へ置き換えられていった。また動力分散方式が広く普及するようになり、高速鉄道も開発されるに至った。 |

鉄道車両は、鉱山の輸送などに用いるために考えられたトロッコが出発点となっている<ref name = "輸送の安全からみた鉄道史_11-12" />。その後、蒸気機関車が発明されると共に近代的な輸送機関として発展するようになった<ref name = "輸送の安全からみた鉄道史_20-42" />。初期の客車は[[馬車]]の延長線であったが<ref name = "輸送の安全からみた鉄道史_224-225" />、やがて大型化と高速化のために台車を用いたボギー車が発達した<ref name = "蒸気機関車の興亡_133-135" />。19世紀の終わりから20世紀の始めにかけて、電気を動力とする鉄道車両と<ref name = "鉄道の地理学_58-60" />、内燃機関を動力とする鉄道車両が開発されて、次第に普及していった<ref name = "鉄道の地理学_65-68" />。第二次世界大戦後には各国で蒸気機関車は電気・ディーゼル動力へ置き換えられていった<ref name = "蒸気機関車の興亡_308-320" />。また動力分散方式が広く普及するようになり<ref name = "鉄道の地理学_69-70" />、高速鉄道も開発されるに至った<ref name = "鉄道の地理学_368" />。 |

||

== 鉄道車両の形式・車両称号 == |

|||

{{Main|鉄道の車両番号|鉄道の車両愛称}} |

|||

鉄道車両には、その種類や使用目的を示すために形式が与えられる<ref name = "詳解鉄道用語辞典_形式称号" />。一般的に形式は、アルファベット、カナ、数字などを組み合わせた文字列で構成されている<ref name = "RTRI車両形式" />。形式の与え方は鉄道事業者によって様々であり、統一されたものはない<ref name = "鉄道用語事典_車両の称呼・記号・番号" />。さらに個別の車両には製造番号が与えられ、形式と製造番号を合わせて車両称号と呼ぶ。車両称号は、各車両に必ず表記されることになっている<ref name = "詳解鉄道用語辞典_車両称号" />。 |

|||

車両に与えられる称号は記号や番号に限らず、固有の名前として与えられることがある。特に初期の[[イギリスの鉄道]]などでは固有の名前だけで車両が区別されていた頃があった。やがて車両の数が増えるにつれて番号による管理が一般的となっていったが、番号とは別に固有名詞を与える例も多かった。蒸気機関車で、形式全体を表す愛称と、個別の機関車の愛称が付けられていた例もあった<ref name = "イギリスの鉄道_104-139" />。 |

|||

== 鉄道車両の形式・車号呼称 == |

|||

{{main|鉄道の車両番号|鉄道の車両愛称}} |

|||

鉄道車両は、同じ設計で製造された車両をそれ以外と区別するために、形式が与えられる。[[新幹線0系電車]]や[[ユーロスター クラス 373/TGV TMST]]のような例がある。数字・アルファベット・カナなどの組み合わせで与えられていることが多い。形式の与え方は鉄道事業者によって様々であり、統一されたものはない。また同じ設計で造られた車両の中で区別するために車両個別の番号も与えられている。 |

|||

設計が多少変更されたが別形式にするほどではない場合には、番台分けが行われる。これは車両個別を区別するための番号について、途中を飛ばして100番からなどきりのよいところから次の番号を与えることで区別するものである。 |

設計が多少変更されたが別形式にするほどではない場合には、番台分けが行われることがある。これは車両個別を区別するための番号について、途中を飛ばして100番からなどきりのよいところから次の番号を与えることで区別するものである<ref name = "新幹線_51" />。 |

||

国鉄・[[JR]]については[[国鉄の車両形式]]・[[JRの車両形式]]で形式の与え方が説明されている。日本の[[私鉄]]についてはそれぞれの会社記事の中で説明されている。 |

国鉄・[[JR]]については[[国鉄の車両形式]]・[[JRの車両形式]]で形式の与え方が説明されている。日本の[[私鉄]]についてはそれぞれの会社記事の中で説明されている。 |

||

また、編成単位に編成番号を表示している事業者もある。これは編成を構成している個別の車両の番号とは別個に、編成全体を識別するために与えられている番号である。 |

また、編成単位に編成番号を表示している事業者もある。これは編成を構成している個別の車両の番号とは別個に、編成全体を識別するために与えられている番号である<ref name = "新幹線_67-69" />。[[ドイツ]]の[[ICE]]のように編成に固有名を与えている例もある<ref name = "ICE編成名" />。 |

||

なお、車両呼称とは別に特急用車両や[[特別席]]を有した一部の車両には「[[鉄道の車両愛称|車両愛称]]」を与える場合もあり、案内などで使用される場合もある。たとえば、[[京成電鉄]]の「[[スカイライナー]]」のように当初は使用車両である[[京成AE形電車 (初代)|AE形電車]]の愛称であったものが、[[列車愛称]]に流用される場合もある。 |

|||

== 編成 == |

== 編成 == |

||

{{ |

{{Main|編成 (鉄道)}} |

||

鉄道車両は、列車として使用する際に単独ないしは2両以上組み合わせて使用される。その際の使用車両の組み合わせを[[編成 (鉄道)|編成]]という。1両のみで運行される場合、「1両編成」または「単行」、「単機」 |

鉄道車両は、列車として使用する際に単独ないしは2両以上組み合わせて使用される。その際の使用車両の組み合わせを[[編成 (鉄道)|編成]]という<ref name = "車両研究_11-14" />。1両のみで運行される場合、「1両編成」または「単行」、「単機」(機関車の場合、単行機関車の略)という<ref name = "車両研究_11-14" /><ref name = "詳解鉄道用語辞典_単機" />。 |

||

編成を構成する際には、必要な輸送力を想定して両数を決定し、動力車の配置や電源の容量などの技術的な必要性を考慮する。サービス面では、[[グリーン車]]のような優等車の必要性、[[食堂車]]やラウンジカーなどのサービス設備の配置、トイレの数などを考慮する<ref name = "車両研究_18-22" /><ref name = "列車編成の形成事情" />。 |

|||

そのうち、輸送力が最小時の必要両数で組成された部分を基本編成<!--と称する。また-->、輸送力増強のための増結編成を付属編成と言う。また、列車全体を単位として電源やサービス設備を設計する手法を固定編成と言う。 |

|||

編成のうち、輸送力が最小時の必要両数で組成された部分を基本編成、輸送力増強のための増結編成を付属編成と言う。また、列車全体を単位として電源やサービス設備を設計する手法を固定編成と言う。固定編成の場合、走行に必要な機器を編成中の各車両に分散配置することが普通で、その場合単独で走行することができない車両が生じることになる<ref name = "車両研究_15-17" />。 |

|||

これらを運転中に[[増解結|編成落とし]](列車の増結、解結)をしたり、分離運転([[多層建て列車]])したりする。 |

|||

これらを運転中に[[増解結|編成落とし]](列車の増結、解結)をしたり、分離運転([[多層建て列車]])したりする<ref name = "車両研究_15-17" />。 |

|||

== 塗装 == |

|||

鉄道車両の[[塗装]]は、基本的には車体の腐食防止を目的として実施される。このため本来は1色塗りで十分であり、古い時代の車両では汚れが目立たない塗装として黒や茶の1色塗りが広く用いられていた。ステンレス鋼やアルミニウム合金などの錆びることのない材料が車体に使用されるようになると、腐食防止を目的とした塗装の必要はなくなった。塗装にはそのための設備が必要とされ、年月とともに塗幕が劣化していき再塗装が必要となって経費がかかることや、塗料に[[有機溶剤]]が含まれていて作業者の健康管理上の問題があることなどから、無塗装化は鉄道会社の経営的には歓迎されるものである<ref name = "車体を彩る" />。 |

|||

一方で、複数の色で塗り分けたり、明るく鮮烈な色を用いた塗装を施したりするのは、外観のデザイン性を意識したものである。特に優等車両では、錆びることのない材料を車体に使用していても意匠上の理由で塗装を実施することがある。また路線や列車の識別を狙って、路線ごとに異なる色を採用する(ラインカラー)例もある。ステンレス車体の車両などでは、ラインカラーのような識別を目的とした塗装の代わりに帯状のステッカーやフィルムの貼付で代えることがある。これにより、それまでの塗装では困難であった多色の使用などが可能となった。またこうした技術を利用して車体全体に広告などを実施した[[ラッピング車両]]が実現された<ref name = "車体を彩る" />。 |

|||

== 製造から廃車解体まで == |

== 製造から廃車解体まで == |

||

=== 企画 === |

=== 企画 === |

||

鉄道車両の新規の製造のための企画は、新規の路線開業・列車の増発・電化や高速化などの輸送改善に伴う置き換え、老朽化した車両の置き換えなどの理由で行われる。鉄道車両は自動車に比べて耐用年数が長く30年から40年程度使用することも珍しくないため、長期的な計画に基づいて新造計画が立てられる。 |

鉄道車両の新規の製造のための企画は、新規の路線開業・列車の増発・電化や高速化などの輸送改善に伴う置き換え、老朽化した車両の置き換えなどの理由で行われる。鉄道車両は自動車に比べて耐用年数が長く30年から40年程度使用することも珍しくないため、長期的な計画に基づいて新造計画が立てられる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_297-299" />。 |

||

必要となる車両数は、投入を予定している路線の列車ダイヤや既存の車両の廃車の進行予定を検討しながら決定される。 |

必要となる車両数は、投入を予定している路線の列車ダイヤや既存の車両の廃車の進行予定を検討しながら決定される。鉄道車両メーカーの生産能力は限られているため一度に大量生産することはできず、複数年にわたって継続的に発注が行われることが一般的である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_297-299" />。短期間に大量に生産すると製造単価を引き下げることができるが、その車両の更新時期が一度にやってくるという問題もある<ref name = "車両研究_351-352" />。 |

||

どのような車両を製造するかは、その車両の用途、輸送改善の必要性、鉄道会社のイメージアップ、経営の合理化など様々な要素を考慮して決定される。特急列車用のような看板車両では性能とともにイメージアップの要素に注意が払われ、通勤列車用の車両ではコストダウンに重点が置かれる。特殊な設計の車両を少数導入することは新製・保守の費用の点から好ましくなく、同じ設計の車両をある程度まとまった数導入できるように考慮する必要がある<ref name = "車両研究_351-352" />。費用の削減をより推し進めるために、鉄道会社やメーカーを越えてできるだけ共通化した設計を導入する、標準化・規格化の動きもある<ref name = "車両研究_353-357" />。 |

|||

=== 設計 === |

=== 設計 === |

||

どのような車両を新製するかの方針が決まると、具体的な設計が行われる。誰が設計を行うかは国や鉄道事業者に応じて、また時代によっても異なっている。 |

どのような車両を新製するかの方針が決まると、具体的な設計が行われる。誰が設計を行うかは国や鉄道事業者に応じて、また時代によっても異なっている。 |

||

鉄道の始まった初期には車両メーカーと鉄道事業者は未分化で、鉄道事業者自体が新製車両の設計を行い部内の工場で製作していた。鉄道事業者内部で設計・製造を担当する最高責任者は多くの事業者で技師長 ( |

鉄道の始まった初期には車両メーカーと鉄道事業者は未分化で、鉄道事業者自体が新製車両の設計を行い部内の工場で製作していた。とくにイギリスの鉄道は、部内の工場で設計から製造まで一貫して行うことが主流であった<ref name = "鉄道車両ハンドブック_299-300" /><ref name = "200年史_214" />。鉄道事業者内部で設計・製造を担当する最高責任者は多くの事業者で技師長 (Chief Mechanical Engineer)、あるいは機関車(汽車)監察方(総監督) (Locomotive Superintendant) と呼ばれ、技師長が責任を負って機関車の設計・製造を監督していた<ref name = "200年史_74-76" />。 |

||

やがて独立した鉄道車両メーカーが設立されると、設計は鉄道事業者が行い具体的な製造はメーカーに任せるといった形態が現れるようになる。設計の主導権はまだ事業者が持っており、多数の同形式車両を発注する際には同じ設計の車両を異なる車両メーカーに並行して発注するといったことも行われる。この場合でも細かい部分の仕様はメーカーに任されていることが多く、完成した車両にはメーカーによる差異が現れることがある。 |

|||

鉄道事業者側は仕様だけを指定し、それを満たす鉄道車両の設計をメーカーの側で行うこともある。これは特に自力で設計を行えるだけの技術力に乏しい中小の鉄道事業者などでみられる。 |

|||

メーカーが鉄道車両のラインナップを提示し、その中から鉄道事業者の要求に合った車両を選択して発注する形態もある。これは航空機業界の形態に近くなる。 |

|||

一方、鉄道会社とは独立した鉄道車両メーカーも存在する。この場合設計を行うのは鉄道車両メーカーである場合と、鉄道事業者である場合がある。日本やドイツなどでは、鉄道事業者が車両メーカーと共同で設計を行い発注することで、少数の形式を量産する形態を採用していた。アメリカでは、蒸気機関車の時代には鉄道会社が設計したものを車両メーカーに発注して製造させていたが、ディーゼル機関車の時代になるとメーカーが設計したラインナップから選択する形となった。イギリスやフランスなどではディーゼル機関車の時代になると、メーカーが設計したものを購入していたため、多くの形式が見られるようになった<ref name = "鉄道車両ハンドブック_131" />。 |

|||

アメリカなどではメーカーのラインナップから選択する形態が多く、結果として複数の鉄道事業者に同形式の車両が所属することになる。一方日本やヨーロッパでは今でも鉄道事業者側の技術的な独自性が強く、設計を鉄道事業者側で行うこともかなりある。 |

|||

既に製造されている車両のマイナーチェンジ程度であれば、比較的速く設計から製造に移ることができる。全くの新形式を1から設計する場合には1年半程度の設計・試作期間を費やし、その後1年程度[[プロトタイプ#鉄道車両|試作車両]]の試運転で問題点の洗い出しをし、さらに1年程度費やして修正設計と量産化というスケジュールが一般的である<ref |

既に製造されている車両のマイナーチェンジ程度であれば、比較的速く設計から製造に移ることができる。全くの新形式を1から設計する場合には1年半程度の設計・試作期間を費やし、その後1年程度[[プロトタイプ#鉄道車両|試作車両]]の試運転で問題点の洗い出しをし、さらに1年程度費やして修正設計と量産化というスケジュールが一般的である<ref name = "鉄道工学ハンドブック_174" />。機関車の場合で、1形式につき2,000枚を超える図面が作られる<ref name = "鉄道車両ハンドブック_299" />。 |

||

=== 製造 === |

=== 製造 === |

||

鉄道車両は複雑な構成をしているため、車両のすべてをメーカーで直接製造することはなく多くの部品を部品メーカーから購入して取り付ける |

鉄道車両は複雑な構成をしているため、車両のすべてをメーカーで直接製造することはなく多くの部品を部品メーカーから購入して取り付ける<ref name = "しくみ_199" />。時には廃車・解体された車両から取り外された部品を転用することもあり、そうした車両から回収された部品のことを「廃車発生品」と呼ぶ<ref name = "車両研究_343" />。車両価格のおよそ半分が部品購入費である<ref name = "しくみ_199" />。 |

||

鉄道車両の製造は自動車のように同じ車両を量産するわけではなく、様々に仕様の異なる車両を造り分ける |

鉄道車両の製作に要する時間は車種によって異なり、設計が完了した後、機関車で8か月程度、電車・気動車で6か月程度、客貨車で3か月程度とされている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_301" />。鉄道車両の製造は自動車のように同じ車両を量産するわけではなく、様々に仕様の異なる車両を造り分ける多品種少量生産を特徴としている。またアメリカにおけるディーゼル機関車のような例を除けば、基本的に受注生産である。こうしたこともあり製造に関する作業の自動化は容易ではなく、組み立て工程の多くは現代においても労働集約的な作業となっている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_301-302" />。 |

||

多くの国で鉄道事業者と車両メーカー・部品メーカーは強い関係があり、技術開発や使用実績のフィードバックなどで協力関係にある。国内産業保護のために国外の車両メーカーに発注する際にも国内での最終組み立てを義務付けたり、部品の購入を義務付けたりする。 |

多くの国で鉄道事業者と車両メーカー・部品メーカーは強い関係があり、技術開発や使用実績のフィードバックなどで協力関係にある。国内産業保護のために国外の車両メーカーに発注する際にも国内での最終組み立てを義務付けたり、部品の購入を義務付けたりする<ref name = "鉄道工学ハンドブック_175" />。 |

||

=== 輸送 === |

=== 輸送 === |

||

{{ |

{{Main|車両輸送}} |

||

完成した鉄道車両は |

完成した鉄道車両は、メーカーの工場から実際に使用される場所(ベースとなる[[車両基地]])まで[[車両輸送]]が行われる。車両には車輪が付いていることもあり、線路がつながっていれば機関車で牽引して輸送することがある<ref name = "RJessential_甲種鉄道車両輸送" />。他に、線路を自力で走行していく事例もあれば<ref name = "こうして生まれる_83" />、[[トレーラー]]や船などによる輸送も行われる<ref name = "こうして生まれる_46-53" />。空輸された事例もある<ref name = "AFPBB" />。 |

||

=== 試運転と訓練 === |

=== 試運転と訓練 === |

||

投入される路線に到着した新しい車両は、 |

投入される路線に到着した新しい車両は、入念な検査と試運転が行われる<ref name = "しくみ_200" />。近年の車両では[[インバータ]]などの機器から出る[[電磁波]]によって他の装置が[[誘導障害]]を起こすことがあるため、車載機器と線路側の機器の[[相互運用性]]が慎重に確認される<ref name = "電気鉄道ハンドブック_723-727" />。 |

||

並行して、その路線を担当している運転士や車掌をはじめとする乗務員の新型車両に対する訓練も行われる。 |

並行して、その路線を担当している運転士や車掌をはじめとする乗務員の新型車両に対する訓練も行われる<ref name = "こうして生まれる_83" />。 |

||

=== 運用 === |

=== 運用 === |

||

{{ |

{{Main|運用 (鉄道)|鉄道車両の検査}} |

||

試運転や訓練が完了して使用可能になった鉄道車両は[[運用 (鉄道)|運用]]に投入されることで実際の営業運転での使用が開始され |

試運転や訓練が完了して使用可能になった鉄道車両は[[運用 (鉄道)|運用]]に投入されることで実際の営業運転での使用が開始される。 |

||

[[鉄道運行計画]]では、車両運用という形で車両の使用計画が立てられている。「A駅からC駅まで運行した後折り返しB駅まで走る」というような計画が立てられており、そうした計画に対して実際のどの編成を充当するかが決められている。 |

[[鉄道運行計画]]では、車両運用という形で車両の使用計画が立てられている。「A駅からC駅まで運行した後折り返しB駅まで走る」というような計画が立てられており、そうした計画に対して実際のどの編成を充当するかが決められている<ref name = "電気鉄道ハンドブック_420-421" />。車両が1日に走行する距離は、電気機関車で約400 km、電車や気動車で約500 km、新幹線のような高速鉄道で約1,200 kmとされている<ref name = "鉄道車両ハンドブック_303" />。 |

||

運用に就いている間、鉄道車両は定期的に[[鉄道車両の検査|検査]]を受けることになる。初期には |

運用に就いている間、鉄道車両は定期的に[[鉄道車両の検査|検査]]を受けることになる。初期には劣化の進行を監視して、修理が必要になった時に取り換える方式であったが、結果的に故障してから取り換えることも多く、事後保守方式となっていた。そうした経験を積み重ねるにつれ、劣化を予測して定期的に検査を行う方式が採用されるようになり、予防保守方式となっていった。部品ごとに劣化の進行の程度と、故障した場合の重要性などを評価して検査周期を定めて実施している。保守費用は鉄道の経費に占める割合が高いために、部品の信頼性が向上するにつれて検査周期を長くする(検査回帰延伸)が実施され、経費削減に効果を上げている<ref name = "電気鉄道ハンドブック_360-362" />。 |

||

ある車両が検査に入っている間、代わりに運用に就く車両として予備車が用意されている |

ある車両が検査に入っている間、代わりに運用に就く車両として予備車が用意されている<ref name = "鉄道用語事典_予備車" />。検査の代走だけではなく事故・故障が起きて急遽修理に回された車両の代走や、臨時列車の運行にも使用される<ref name = "詳解鉄道用語辞典_予備車" />。 |

||

=== 転属 === |

=== 転属 === |

||

大きな鉄道事業者で複数の路線・車両基地を保有している時には、路線・車両基地間で車両の転属が行われることがある。車両 |

大きな鉄道事業者で複数の路線・車両基地を保有している時には、路線・車両基地間で車両の転属が行われることがある。また事業者を越えて中古車両として譲渡されることもある。こうした場合には合わせて改造が行われることもある<ref name = "車両研究_369-371" />。 |

||

特に重要視する路線に新車を重点配置するために、それまでその路線で使われていた車両を他の路線に転属させさらに古い車両を廃車にするという「玉突き転配」が行われることがある。 |

|||

また車両基地間、さらには異なる事業者同士の間で車両の貸し借りが行われるケースもある。 |

|||

=== 改造 === |

=== 改造 === |

||

鉄道車両が使用されている間に、様々な改造が行われることがある。 |

鉄道車両が使用されている間に、様々な改造が行われることがある。腐蝕した部品の交換や内外装の[[リフォーム]]・装備する機器類の交換、中間車を先頭車に、あるいはその逆にする改造などがある。内装の更新については、アコモデーション(accommodation 接客設備という意味)改善、略してアコモ改善と呼ばれる<ref name = "車両研究_360-380" />。台車や台枠を流用して新たな車体を作り直すということもあり、車体更新と呼ばれる<ref name = "詳解鉄道用語辞典_車体更新" />。 |

||

台車や台枠を流用して新たな車体を作り直すということもあり、車体更新と呼ばれる。日本国内においてはこのような事例は[[国鉄72系電車]]の一部や[[国鉄72系電車#モハ62形・クハ66形|国鉄モハ62形・クハ66形電車]]などで見られるほか、[[大手私鉄]]では[[東武鉄道]]や[[名古屋鉄道]]でこのような事例が多くなっている。また、通常このような改造がなされる場合は、更新前と同じ用途での使用が前提で行われる場合がほとんど(例・通勤形→通勤形)であるが、[[京成3400形電車]]や[[名鉄5000系電車 (2代)]] のように特急形→通勤形に更新された例もある。 |

|||

=== 廃車・解体 === |

=== 廃車・解体 === |

||

鉄道車両の耐用年数は車種によってまちまちであるが、[[鉄道事故|事故]]や[[災害]]などで使用不能になるケースを除くと、おおむね在来線車両で |

鉄道車両の耐用年数は車種によってまちまちであるが、[[鉄道事故|事故]]や[[災害]]などで使用不能になるケースを除くと、おおむね在来線車両で20 - 30年程度、高速運転を行う新幹線車両は十数年程度である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_306-307" />。 |

||

鉄道車両としての登録から削除する(車籍を抜く)ことを |

鉄道車両としての登録から削除する(車籍を抜く)ことを[[廃車 (鉄道)|廃車]]という<ref name = "鉄道用語事典_廃車" />。 |

||

車両の耐用年数を決定する要素としては、物理的命数・経済的命数・陳腐的命数の3つがある。物理的命数は、車両を構成する重要部品が物理的に使用に耐えなくなる限界を指し、主に台枠や構体の耐用年数によって決定される。経済的命数は、老朽化に伴って故障が増え、修繕費が増加して新型車両に置き換えた方が安くなる年数を指す。陳腐的命数は、時代の変化やより新型の車両の投入などにより古い車両が時代遅れになることによる耐用年数を指す。近年では陳腐的命数による耐用年数の決定が主である |

車両の耐用年数を決定する要素としては、物理的命数・経済的命数・陳腐的命数の3つがある。物理的命数は、車両を構成する重要部品が物理的に使用に耐えなくなる限界を指し、主に台枠や構体の耐用年数によって決定される。経済的命数は、老朽化に伴って故障が増え、修繕費が増加して新型車両に置き換えた方が安くなる年数を指す。陳腐的命数は、時代の変化やより新型の車両の投入などにより古い車両が時代遅れになることによる耐用年数を指す。近年では陳腐的命数による耐用年数の決定が主である<ref name = "鉄道車両ハンドブック_306-307" />。 |

||

廃車になった車両は多くの場合解体処分される。解体処分には主要機器を取り外して構体を溶断・切断していく方法と、重機などにより叩き壊して解体する方法がある。[[1990年代]]以降では |

廃車になった車両は多くの場合解体処分される。解体処分には主要機器を取り外して構体を溶断・切断していく方法と、重機などにより叩き壊して解体する方法がある。[[1990年代]]以降では車体などの金属をリサイクルして新型車両に使う例もあり、また車両廃車後のリサイクル率を高められるように設計する車両もあるなど、解体後の活用法まで踏まえた指針も多くなっている<ref name = "こうして生まれる_128-129" /><ref name = "電気鉄道ハンドブック_378-380" />。 |

||

一部の価値が認められた車両は[[保存鉄道]]で[[動態保存]]が行われたり、公園や博物館・車両基地などで[[静態保存]]が行われることもある<ref name = "詳解鉄道用語辞典_動態保存" /><ref name = "詳解鉄道用語辞典_静態保存" />。 |

|||

大きな鉄道事業者で陳腐的命数によって廃車になった車両は物理的にはまだ走行が可能であり、新型車両を導入することが財政的に難しい中小の鉄道事業者が中古で購入したり譲り受けたりして再使用することも少なくない。再使用に当たっては、使用先の条件に合わせて様々な改造が行われることが一般的である。また部品取り用として未改造の車両を同時に確保して購入するパターンもある。国際的に転売・譲渡が行われることもある。 |

|||

一部の価値が認められた車両は[[保存鉄道]]で[[動態保存]]が行われたり、公園や博物館・車両基地などで[[静態保存]]が行われることもある。 |

|||

== 鉄道車両工業 == |

== 鉄道車両工業 == |

||

世界全体では、カナダの[[ボンバルディア・トランスポーテーション]]、フランスの[[アルストム]]、ドイツの[[シーメンス]]が三大鉄道車両メーカーで、この3社で全体の約半分のシェアを持っている。 |

世界全体では、カナダの[[ボンバルディア・トランスポーテーション]]、フランスの[[アルストム]]、ドイツの[[シーメンス]]が三大鉄道車両メーカーで、この3社で全体の約半分のシェアを持っている<ref name = "ALSTOM_Analyst_Day" />。 |

||

2000年から2004年に掛けての統計では、世界市場におけるシェアは首位のボンバルディアが21%、2位のアルストムが17%、3位のシーメンスが15%で、このほかにアメリカの[[GEトランスポーテーション・システム]]が7%、同じくアメリカの[[ゼネラルモーターズ]](鉄道車両製造部門は2005年に[[エレクトロ・モーティブ・ディーゼル]] (EMD) として独立)が4%、イタリアの[[アンサルドブレーダ]]が4%などとなっている。ただしこの数値は鉄道車両以外の鉄道システム部門の数値を含んでいる<ref |

2000年から2004年に掛けての統計では、世界市場におけるシェアは首位のボンバルディアが21%、2位のアルストムが17%、3位のシーメンスが15%で、このほかにアメリカの[[GEトランスポーテーション・システム]]が7%、同じくアメリカの[[ゼネラルモーターズ]](鉄道車両製造部門は2005年に[[エレクトロ・モーティブ・ディーゼル]] (EMD) として独立)が4%、イタリアの[[アンサルドブレーダ]]が4%などとなっている。ただしこの数値は鉄道車両以外の鉄道システム部門の数値を含んでいる<ref name = "ALSTOM_Analyst_Day" />。 |

||

ボンバルディアはカナダの会社であるが、 |

[[ボンバルディア]]はカナダの会社であるが、鉄道車両製造部門のボンバルディア・トランスポーテーションはドイツの[[ベルリン]]に本社を置いており、ヨーロッパでの従業員や売り上げの比率が高く、実質的にヨーロッパの企業である<ref name = "bonbardier" />。世界の鉄道車両の半数以上はヨーロッパで製造されている。 |

||

1999年から2000年に掛けての統計では、全世界での鉄道車両生産額は約25億ユーロであった。このうち、ヨーロッパが約60%、アジア太平洋が20%、北アメリカが18%、南アメリカが2%と、鉄道車両を購入している市場の面でもヨーロッパが過半を占めている。2001年時点で、全世界に電気機関車は約2万7000両、ディーゼル機関車は約8万6000両、旅客車は約18万両、貨車は約380万両存在している<ref |

1999年から2000年に掛けての統計では、全世界での鉄道車両生産額は約25億ユーロであった。このうち、ヨーロッパが約60%、アジア太平洋が20%、北アメリカが18%、南アメリカが2%と、鉄道車両を購入している市場の面でもヨーロッパが過半を占めている。2001年時点で、全世界に電気機関車は約2万7000両、ディーゼル機関車は約8万6000両、旅客車は約18万両、貨車は約380万両存在している<ref name = "New_Opportunities" />。 |

||

合併や倒産で現存していないものを含む鉄道車両メーカーの一覧については、[[鉄道車両の製造メーカー一覧]]を参照。 |

合併や倒産で現存していないものを含む鉄道車両メーカーの一覧については、[[鉄道車両の製造メーカー一覧]]を参照。 |

||

| 478行目: | 506行目: | ||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{ |

{{Reflist|2|refs= |

||

<ref name = "知りつくす_16">[[#鉄道車両を知りつくす|『鉄道車両を知りつくす』p.16]]</ref> |

|||

<ref name = "知りつくす_48-49">[[#鉄道車両を知りつくす|『鉄道車両を知りつくす』pp.48 - 49]]</ref> |

|||

<ref name = "知りつくす_124">[[#鉄道車両を知りつくす|『鉄道車両を知りつくす』p.124]]</ref> |

|||

<ref name = "流線形_216-219">[[#流線形列車の時代|『流線形列車の時代』pp.216 - 219]]</ref> |

|||

<ref name = "流線形_331">[[#流線形列車の時代|『流線形列車の時代』p.331]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_44">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.44]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_44-45">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.44 - 45]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_45">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.45]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_52-57">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.52 - 57]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_59">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.59]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_62-63">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.62 - 63]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_64-69">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.64 - 69]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_69">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.69]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_71">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.71]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_73-79">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.73 - 79]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_80-88">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.80 - 88]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_98-99">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.98 - 99]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.100]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100-102">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.100 - 102]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_100_103">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.100, 103]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_101-102">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.101 - 102]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_102">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』p.102]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_108-111">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.108 - 111]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_118-121">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.118 - 121]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_122-124">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.122 - 124]]</ref> |

|||

<ref name = "鉄道車両メカニズム図鑑_126-127">[[#鉄道車両メカニズム図鑑|『鉄道車両メカニズム図鑑』pp.126 - 127]]</ref> |

|||