「ルーシ人」の版間の差分

m ベラルーシ語 |

|||

| (3人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{ |

{{Otheruses|ウクライナ人とベラルーシ人の祖先|[[ルシン語]]を母語とする民族集団|ルシン人}} |

||

[[ファイル: |

[[ファイル:Europe_location_BLR_UKR.png|250px|thumb|ウクライナ・ベラルーシの領域。]] |

||

'''ルーシ人'''<ref>「ルーシ人」という訳語を用いている出典は以下。 |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = [[中井和夫]] |

|||

|coauthors = |

|||

|editor = [[和田春樹]] |

|||

|title = ロシア史の新しい世界……書物と史料の読み方…… |

|||

|year = [[1986年]] |

|||

|publisher = [[山川出版社]] |

|||

|location = [[東京都|東京]] |

|||

|language = [[日本語]] |

|||

|isbn = 4-634-65640-X |

|||

|page = 19 |

|||

|chapter = うそからでたまこと……ウクライナの偽書『イストーリア・ルーソフ』…… |

|||

|quote = 『イストーリア・ルーソフ』([[モスクワ]]、[[1864年|一八四六年]]刊)、すなわち『ルーシ人の歴史』と題された一冊の本は、ウクライナの思想家{{仮リンク|ムィハーイロ・ドラホマーノウ|label=ドラホマノフ|uk|Драгоманов_Михайло_Петрович}}によれば、[[タラス・シェフチェンコ|シェフチェンコ]]以前にウクライナについて書かれたものの中で最も重要で最も興味深いものである。 |

|||

}} |

|||

* {{Cite_journal|和書 |

|||

|author=[[松里公孝]] |

|||

|year=[[1990年]] |

|||

|title=19世紀から20世紀初頭にかけての右岸ウクライナにおけるポーランド・ファクター |

|||

|journal=[[スラヴ研究]] |

|||

|volume= |

|||

|issue=45 |

|||

|pages= |

|||

|publisher=[[北海道大学スラブ研究センター]] |

|||

|location=[[北海道]]・[[札幌市]] |

|||

|issn= |

|||

|doi= |

|||

|naid= |

|||

|id= |

|||

|url=http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic-studies/45/matsuzato/matsuzato.html |

|||

|format= |

|||

|accessdate=2011-06-24 |

|||

|quote=ルーシ人(ウクライナ人)”、“「ルーシ人は『ロシア人』とは別」という主張 |

|||

}} |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = [[中沢敦夫]] |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|year = [[2002年]] |

|||

|publisher = [[新潟日報事業社]] |

|||

|location = [[新潟県|新潟]] |

|||

|language = 日本語 |

|||

|series = [[ブックレット新潟大学]]([[新潟大学]]大学院現代社会文化研究科ブックレット新潟大学編集委員会) |

|||

|isbn = 978-4-88862-937-9 |

|||

|pages = 39、40、44頁ほか |

|||

}} |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = [[黒川祐次]] |

|||

|title = 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 |

|||

|url = http://opac.ndl.go.jp/recordid/000003673751/jpn |

|||

|year = 2002年 |

|||

|publisher = [[中央公論新社]] |

|||

|location = 東京 |

|||

|series = [[中公新書]]; 1655 |

|||

|language = 日本語 |

|||

|pages = 43、63頁ほか |

|||

|isbn = 4-121-01655-6 |

|||

}}</ref>(ルーシじん;[[古ルーシ語]]・[[ルーシ語]]・{{lang-uk|'''Руси́ни''', '''Русь''', '''Ру́си'''}} ;{{Lang-be|'''Русі́ны'''}} ;{{Lang-lt|'''Rusėnai'''}})は、[[中世]]から[[近世]]にかけて[[東ヨーロッパ|東欧]]に居住した[[東スラヴ人|東スラヴ系]]の[[民族]]である。第一義的には、[[ルーシ族]](ルーシ人とも呼ばれる)、あるいは[[ルーシ_(地名)|ルーシ]]という[[地名]]に由来し、[[キエフ大公国|ルーシ(キエフ大公国)]]という国に属した人々を指す用語であるが、時代が下るとともに意味するところが変わる。 |

|||

[[14世紀]]末から[[17世紀]]前半にかけては、今日の[[ウクライナ人]]および[[ベラルーシ人]]の祖先となる共通民族名であったが、17世紀後半から[[20世紀]]初頭にかけては[[ウクライナ人]]のみを指す民族名として用いられるようになった。[[西ヨーロッパ|西欧]]の文献では'''ルテニア人'''({{Lang-la|'''Rutheni''', '''Rhuteni'''}})<ref group="注">「ルーシ」のラテン語名「ルテニア」({{Lang|la|Ruthenia}})に由来する。</ref>として登場するが、[[日本語]]文献ではルーシ人と[[ルテニア人]]の概念は一致しない<ref>以下の本文と脚注解説を参照。 |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = [[光吉淑江]] |

|||

|editor = [[阪東宏]] |

|||

|title = ポーランド史論集 |

|||

|year = [[1996年]] |

|||

|publisher = [[三省堂]] |

|||

|location = 東京 |

|||

|language = 日本語 |

|||

|isbn = 4-385-35767-6 |

|||

|page = 339 |

|||

|chapter = ウクライナ史研究と「歴史なき民」概念について |

|||

|quote = ハプスブルク帝国における<中略>ウクライナ人(ルテニア人) |

|||

}} |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = 光吉淑江 |

|||

|title = ポーランド史論集 |

|||

|page = 349 |

|||

|chapter = ウクライナ史研究と「歴史なき民」概念について |

|||

|quote = 「ルテニア人」はガリツィア地方に住むウクライナ人を指す歴史的名称である。本稿では、[[フリードリヒ・エンゲルス|エンゲルス]]、『[[新ライン新聞]]』が「ルテニア人」と表記しているので、それについて述べる場合に限り「ルテニア人」と表記する。その他の箇所では「ウクライナ人」と表し、この場合はロシア帝国下のウクライナ人とハプスブルグ帝国下のルテニア人両方を含む。 |

|||

}} |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

|author = 黒川祐次 |

|||

|title = 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 |

|||

|page = 152 |

|||

|quote = また{{Comment|ハーリチナ|ハルィチナー}}ではウクライナ人は、ルーシ人がラテン語化した「ルテニア人」という名前で呼ばれた。 |

|||

}} |

|||

従って、「ルテニア人」という用語には、オーストリア=ハンガリー帝国の支配下にない地域あるいは時代の「ルーシ人」は含まれていない。この意味では、例えばキエフ・ルーシ時代からポーランド・リトアニア時代までのルーシ人や、ロシア帝国領となった地域に住んでいた白ロシア人や小ロシア人は「ルテニア人」には含まれない。あるいは、「ルテニア人」と言った場合にはヨーロッパ諸国に住むルーシ系(ウクライナ系)の[[少数民族]]を指す場合もある。それらを日本語で「ルーシ人」と呼ぶことは一般的でない。</ref>。 |

|||

日本語文献で「ルーシ人」といえば、キエフ・ルーシの人々を指している場合と、14世紀以降のウクライナ人・ベラルーシ人あるいは17世紀以降のウクライナ人を指している場合、それらを特に区別せずに書いている場合とがある。日本語では、少なくとも近世以降の[[ロシア人]](大ロシア人)を指して「ルーシ人」と呼ぶことはない。 |

|||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

[[ファイル:Ukraine-Little Rus 1600.png|250px|thumb|17世紀のルーシ。「ルテニア」と「[[小ロシア]]」とも呼ばれた。]] |

|||

[[ファイル:Austria hungary 1911.jpg|250px|thumb|{{legend|#C5DD64|オーストリア・ハンガリー帝国における「ルテニア人」(1911年)。}}]] |

|||

=== キエフ・ルーシ === |

|||

「ルーシ人」という用語の初出は、[[911年]]と[[945年]]の[[ルーシ・ビザンツ条約|ルーシ・ビザンツ諸条約]]である。この用語は、[[キエフ大公国]]に仕える[[北欧]]系[[ルーシ族]]を指していたが、[[10世紀]]に当国の[[東ヨーロッパ|東欧]]系[[スラヴ人]]、特に[[キエフ]]・[[チェルニーヒウ]]・[[ペレヤースラウ=フメリヌィーツィクィイ|ペレヤースラウ]]の地域に住む住民を意味するようにとなった。[[11世紀]]から[[14世紀]]にかけては、[[キエフ大公国]]とその後継者[[ハールィチ・ヴォルィーニ大公国]]の人々が「ルーシ人」と呼ばれた。 |

|||

[[File:Russian_prince_takes_tribute_by_Roerich.jpg|250px|thumb|ルーシの貴族と庶民([[ニコライ・リョーリフ|N・K・リョーリフ]]画『年貢集め』、[[1908年]])。]] |

|||

「ルーシ人」という用語の初出は、[[911年]]と[[945年]]の[[ルーシ・ビザンツ条約|ルーシ・ビザンツ諸条約]]である。この用語は、当初[[キエフ大公国]]の支配階級であった[[北ヨーロッパ|北欧]]系[[ルーシ族]]([[ヴァリャーグ]])を指していたが、[[10世紀]]に当国の東欧系[[スラヴ人]]、特に[[キエフ]]・[[チェルニーヒウ]]・[[ペレヤースラウ=フメリヌィーツィクィイ|ペレヤースラウ]]の地域に住む住民を意味するようになった。[[11世紀]]から[[14世紀]]にかけては、[[キエフ大公国]]とその後継者[[ハールィチ・ヴォルィーニ大公国]]の人々が「ルーシ人」と呼ばれた<ref name="中沢2002-39-40">{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 中沢敦夫 |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|pages = 39-40 |

|||

}}</ref>。 |

|||

ルーシ人自身の手によっては、彼らの[[年代記]]である『[[原初年代記|過ぎし年月の物語]]』において[[数_(文法)|単数形]]の {{Lang|sla|'''Русинъ'''}} という形で言及される<ref>以下に{{仮リンク|イパーチイ年代記|uk|Іпатіївський_літопис}}から一部を抜粋して例示。 |

|||

[[13世紀]]にキエフ大公国が[[モンゴルのルーシ侵攻|モンゴル帝国によって滅ぼされ]]、[[14世紀]]末にハールィチ・ヴォルィーニ大公国が[[リトアニア大公国]]と[[ポーランド王国]]によって分割された結果、ルーシ人の居住地域<ref>現在のベラルーシとウクライナ西部・北部・中部。</ref>はリトアニアとポーランドの支配下におかれた。ルーシ人はもっぱら[[正教徒]]であり、[[異教徒]]の[[リトアニア人]]と[[カトリック]]の[[ポーランド人]]と異なる文化を持っていたので、数世紀にわたり他国の支配下で独自性を保った。 |

|||

* {{Lang|sla|2={{Cite_book |

|||

|author = |

|||

|coauthors = |

|||

|editor = Александров, М. А. |

|||

|title = Ипатьевская лѣтопись (Томъ второй) |

|||

|year = [[1908年|1908]] |

|||

|publisher = по Высочайшему повелЂнію Императорскою Археографическою Коммиссіею |

|||

|location = [[サンクトペテルブルク|С-Петербургъ]] |

|||

|language = [[古代教会スラヴ語]] |

|||

|isbn = |

|||

|page = |

|||

|chapter = Въ лѣто 6415 (907) — въ лѣто 6452 (944) |

|||

|chapterurl = http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat02.htm |

|||

|quote = своєи будеть казнь ӕко же ӕвитсѧ съгрѣшени̑є ѡ семъ аще кто оубиєть крс̑тьӕна '''Русинъ''' или хрис̑тьӕнъ '''Русина''' (中略) аще оукрадет̑ '''Русинъ''' что любо оу крѣстьӕнина или пакы христьӕиинъ оу '''Русина''' (中略) ѡ семь аще ли кто или '''Русинъ''' хрѣстьӕну или хрс̑тьӕнъ '''Русину''' (強調は引用者) |

|||

}}}} |

|||

* {{Lang|sla|2={{Cite_book |

|||

|title = Ипатьевская лѣтопись (Томъ второй) |

|||

|chapter = Въ лѣто 6453 (945) — въ лЂто 6477 (969) |

|||

|chapterurl = http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat03.htm |

|||

|quote = ащє ли створить 32 то же Грѣци̑нъ '''Русину''' да приимет̑ ту же казнь ӕко же при̑ӕлъ єсть ѡнъ. ащє ли ключитсѧ оукрасти '''Русину''' ѿ Грѣкъ что или Грѣчину ѿ Руси (中略) аще оукрадет̑ '''Русинъ''' что любо оу крѣстьӕнина или пакы христьӕиинъ оу '''Русина''' (中略) ѡ семь аще ли кто или '''Русинъ''' хрѣстьӕну или хрс̑тьӕнъ '''Русину''' (強調は引用者) |

|||

}}}}</ref>。同様に、[[1229年]]の『[[スモレンスク]]書簡』においては {{Lang|sla|'''рѹсинъ'''<ref group="注">{{Lang|sla|'''роусинъ'''}} と表記しても同じものを指す。</ref>}} という形で言及される<ref>以下を参照。 |

|||

* {{Lang|ru|2={{Cite_book |

|||

|author = |

|||

|title = Смоленская грамота |

|||

|url = http://danefae.org/djvu/smolnesk.pdf |

|||

|format = PDF |

|||

|year = 1229 |

|||

|publisher = |

|||

|language = 古代教会スラヴ語 |

|||

|quote = Аже застанете '''рѹсинъ''' (強調は引用者) |

|||

}}}}</ref><ref group="注">なお、「ロシア人」は[[古代教会スラヴ語]]で {{Lang|cu|Роусьсци}}。</ref>。 |

|||

[[13世紀]]にキエフ大公国が[[モンゴルのルーシ侵攻|モンゴル帝国によって滅ぼされ]]、14世紀末にハールィチ・ヴォルィーニ大公国が[[リトアニア大公国]]と[[ポーランド王国]]によって分割された結果、ルーシ人の居住地域<ref group="注">現在のベラルーシとウクライナ西部・北部・中部。</ref>はリトアニアとポーランドの支配下におかれた。ルーシ人はもっぱら[[正教徒]]であり、[[異教徒]]の{{仮リンク|リトアニア人|lt|Lietuviai}}と[[カトリック教会|カトリック]]の[[ポーランド人]]と異なる文化を持っていたので、数世紀にわたり他国の支配下で独自性を保った。 |

|||

16世紀の[[宗教改革]]以後、[[ヨーロッパ]]の諸国で宗教対立が頻繁となり、リトアニアとポーランドに住む多くのルーシ人は[[コサック]]運動に加わり、しばしば反政府の反乱をおこした。[[17世紀]]半ばに[[ポーランド・リトアニア共和国]]において[[フメリヌィーツィクィイの乱]]が勃発すると、ルーシ人はウクライナ中部・ベラルーシ南部を中心独自の[[ヘーチマン国家|コサック国家]]を作成した。この国家の中心地はウクライナにあったため、「ルーシ人」という民族名はウクライナに住む「ウクライナ人」と強く結びつくようになった。彼らは「コサック=ルーシの民」<ref>ウクライナ語:{{lang|uk|козацько-руський народ}}。 [http://history.franko.lviv.ua/yak_r5-3.htm 『ウクライナ史の概説』/ N.ヤコヴェーンコ著. — キエフ: ゲネザ, 1997.] </ref>とも自称した。一方、ベラルーシのルーシ人は次第に「リトヴィン」<ref>ウクライナ語:{{lang|uk|Литвин}}。「リトアニア人」を意味するが、現在の[[リトアニア人]]({{lang|uk|Литовець}})と異なる。</ref>と呼ばれるようになった。 |

|||

=== 北東地方 === |

|||

[[18世紀]]末にベラルーシは[[ロシア帝国]]の支配下に入り、ウクライナ人の居住地域はロシア帝国と[[オーストリア=ハンガリー帝国]]によって分割された。ロシアはウクライナとベラルーシの両民族を「[[小ロシア人]]」と「[[白ロシア人]]」とし、「ルーシ人」の名を用いなくなった。一方、オーストリア=ハンガリーが支配する西ウクライナで「ルーシ人」の名は依然として「ルテニア人」というラテン語風の形で用い続けた。 |

|||

のちにロシアの中心地となった[[ウラジーミル・スーズダリ大公国|北東地方]]をルーシに含むのか、その地方の住民はキエフ・ルーシのルーシ人と共通する民族なのかについては諸説あるが、いずれにせよ、のちに帝国化したロシアにおいて「ロシアこそはルーシの正統な後継者」という自意識が形成され、ウクライナやベラルーシは14-15世紀にロシアから分岐したものという説が作られた。しかし、実際には北東地方は14世紀の時点ではまだモンゴル支配下での新体制作りの途上にあり、ルーシ意識は存在していなかった<ref name="中沢2002-40"/>。もうひとつの中心地であった[[ノヴゴロド公国|ノヴゴロド]]では、従来どおりルーシ諸公国一般とは異なる独自の支配体制と支配意識を保持していた<ref name="中沢2002-40"/>。ウラジーミル・スーズダリの[[ミハイル・ヤロスラヴィチ]]大公は[[1305年]]から「全ルーシの大公」の称号を使用した<ref name="中沢2002-44">{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 中沢敦夫 |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|page = 44 |

|||

}}</ref>が、これは当時ウラジーミルを含むルーシの諸地方を「ローシア」(ルーシの[[ギリシア語]]形)と呼んでいた[[ビザンツ帝国]]との二国間関係が理由であった。全体として当時の北東地方の年代記はルーシについてあまり言及しておらず、支配者層である公たちのルーシ人としての自意識は、広く一般に共有されたものではなくビザンツや[[ジョチ・ウルス]]など対外関係に限定されたものであった<ref name="中沢2002-44"/>。 |

|||

ルーシの政治的な分裂状況の中、正教はルーシ諸公国を互いにつなぎとめる役割を果たし、ルーシは完全に崩壊するには至らなかった<ref name="中沢2002-40"/>。このことは、政治状況によっては幾度か[[モスクワ国家]]とウクライナ・ベラルーシのルーシ人とのあいだにカトリックのポーランドに対立する同盟関係を成立させた。しかし、モスクワ国家が[[中央集権]]化するに従い伝統的なルーシ人のアイデンティティーは次第に変質していき、「ロシア人のアイデンティティー」に変容した<ref group="注">「ルーシ」のギリシア語名であった「ローシア」という[[外名]]は、モスクワ国家が帝国化していったこの時期に[[ロシア語]]化して「ロシーヤ」、つまり「ロシア」になった。</ref>。[[ロシア帝国]]({{Lang|ru|Россійская имперія}}、決して {{Lang|ru|Русская}} ではない)が成立するまでに「ロシア」という名称が確立していき、帝国の成立以降、ルーシという名称は国号としても君主号としても正式なものとしては用いられなくなった<ref>{{Cite_book|和書 |

|||

[[20世紀]]初頭、ウクライナ民族解放運動を通じて、「ルーシ人」と「小ロシア人」という両名は、ロシアとオーストリア=ハンガリーに在住のルーシ系[[知識人]]よって「ウクライナ人」という民族名で統一された。しかし、ルーシ人が住んでいた地域ではウクライナ民族解放運動の影響を及ばないところもあり、ウクライナ国外に移住したルーシ人の一部はウクライナ人の民族意識を受け入れなかった<ref>詳細は[[ルシン人]]。</ref>。 |

|||

|author = 中沢敦夫 |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|pages = 57-58 |

|||

}}</ref>。そして、キエフ・ルーシ以来の[[リューリク朝]]断絶の混乱を経て[[ロマノフ朝]]が確立する頃には、[[ロシア人|大ロシア人]]のあいだからは伝統的なルーシ人としての意識は失われた<ref>{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 中沢敦夫 |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|page = 62 |

|||

}}</ref>。 |

|||

=== ポーランド・リトアニア時代 === |

|||

14世紀の時点で北東地方の諸公が互いの関係において自分たちをルーシ人とみなす意識を持たなかった<ref name="中沢2002-44"/>のに対し、[[ロマン・ムスティスラーヴィチ|ロマン]]公と[[ダヌィーロ・ロマーノヴィチ|ダヌィーロ]]公の一族が支配した[[ガリツィア|ハールィチ]]・[[ヴォルィーニ]]地方では、自分たちこそが「[[ルーシ_(地名)|ルーシの地]]」の盟主であるという強い自己意識を持ち、ルーシ人という同族意識に基づく伝統的なルーシの地の考え方を引き継いでいた<ref name="中沢2002-39-40"/>。ハールィチ・ヴォルィーニ地方では、伝統的なルーシ意識が支配層によって保持されていた<ref name="中沢2002-40">{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 中沢敦夫 |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|page = 40 |

|||

}}</ref>。 |

|||

ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の崩壊後、その領土は主にリトアニア大公国とポーランド王国に領有された。14世紀までにリトアニア大公国は急速に発展し、ヴォルィーニ、からチェルニーヒウ、キエフ地方までウクライナの多くの地域をその版図に収めた。リトアニアは自分たちの文化の押し付けを行わずむしろ現地の文化・宗教(正教)に染まっていったため、リトアニア人は1-2世代のうちに見かけも言葉もルーシ人化した。ルーシ人の言葉である[[ルーシ語]]はリトアニア大公国の公用語となり、ルーシ系貴族は積極的に登用された<ref>{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 黒川祐次 |

|||

|title = 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 |

|||

|pages = 62-63 |

|||

}}</ref>。リトアニア大公国の領土は今日のベラルーシとウクライナに跨っていたため、いわゆる「リトアニア系ルーシ人」というのには今日のベラルーシ人とウクライナ人の祖先が含まれる。 |

|||

[[ファイル:Ukraine-Little_Rus_1600.png|250px|thumb|17世紀のルーシ。「ルテニア」と「[[小ロシア]]」とも呼ばれた。]] |

|||

これに対し、ポーランド王国は自国の文化・宗教を現地の住民に押し付けたため、次第に軋轢を生じるようになった<ref>{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 黒川祐次 |

|||

|title = 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 |

|||

|pages = 63-64 |

|||

}}</ref>。ポーランドとリトアニアの政治的結合が進み、リトアニアが衰えてやがて[[ポーランド・リトアニア共和国]]が誕生すると、今日のウクライナに当たる地域のほとんどはポーランド領に編入された。現地のルーシ系住民の中では大貴族([[マグナート]])とそのほかの貴族([[シュラフタ]])、平民の階層分化が進み、とりわけ支配者階層は言語・宗教・文化的にポーランド宮廷化していった<ref>{{Cite_book|和書 |

|||

|author = 黒川祐次 |

|||

|title = 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 |

|||

|page = 67 |

|||

}}</ref>。権力基盤を強固にするためにポーランド化しつつもルーシ人としてルーシの文化と宗教を守護するマグナートもいたが、特に宗教ではポーランド政府の政策により正教会の重職へ俗人が多く投入されたために教義に適わない腐敗が横行した。そうした中で、ルーシの伝統文化と宗教の担い手としての庶民の役割が大きくなっていった<ref>{{Cite_journal|和書 |

|||

|author=[[森安達也]] |

|||

|year=[[1984年]] |

|||

|title=カトリック的スラヴ圏と正教的スラヴ圏のはざま……ポーランド15・16世紀の宗教問題…… |

|||

|journal=カトリック的スラヴ圏と正教的スラヴ圏……その文化的インパクトの研究 |

|||

|volume= |

|||

|issue= |

|||

|pages=11-31 |

|||

|publisher=[[米川哲夫]]編、[[東京大学]]出版会教材部 |

|||

|location=東京 |

|||

|issn= |

|||

|doi= |

|||

|naid= |

|||

|id= |

|||

}}</ref>。 |

|||

16世紀の[[宗教改革]]以後、[[ヨーロッパ]]の諸国で宗教対立が頻繁になり、リトアニアとポーランドに住む多くのルーシ人は[[ウクライナ・コサック|コサック運動]]に加わり、しばしば反政府の反乱をおこした。[[17世紀]]半ばにポーランド・リトアニア共和国において[[フメリヌィーツィクィイの乱]]が勃発すると、ルーシ人はウクライナ中部・ベラルーシ南部を中心独自の[[ヘーチマン国家|コサック国家]]を作成した。この国家の中心地はウクライナにあったため、「ルーシ人」という民族名はウクライナに住む「[[ウクライナ人]]」と強く結びつくようになった。彼らは「コサック=ルーシの民」<ref group="注">ウクライナ語: {{lang|uk|козацько-руський народ}}。 [http://history.franko.lviv.ua/yak_r5-3.htm 『ウクライナ史の概説』/ N.ヤコヴェーンコ著. — キエフ: ゲネザ, 1997.] </ref>とも自称した。一方、ベラルーシのルーシ人は次第に「{{仮リンク|リトヴィン人|label=リトヴィン|be|Літвіны}}」<ref group="注">ウクライナ語: {{lang|uk|Литвини}}、ベラルーシ語: {{Lang|be|Літвіны, Ліцьвіны}}、{{Lang-lt|Litvini}}。「リトアニア人」を意味するが、現在のリトアニア人({{lang|uk|Литовці}}、{{Lang|be|Літоўцы, Летувісы}}、{{Lang|lt|Lietuviai}})とは異なる。</ref>と呼ばれるようになった。 |

|||

=== オーストリア=ハンガリー・ロシア時代 === |

|||

[[ファイル:Austria_hungary_1911.jpg|250px|thumb|{{legend|#C5DD64|オーストリア・ハンガリー帝国における「ルテニア人」(1911年)。}}]] |

|||

[[18世紀]]末の[[ポーランド分割|ポーランド・リトアニア共和国の分割]]によってベラルーシは[[ロシア帝国]]の支配下に入り、ウクライナ人の居住地域はロシア帝国と[[オーストリア=ハンガリー帝国]]によって分割された。ロシアはウクライナとベラルーシの両民族を「[[小ロシア人]]」と「[[白ロシア人]]」とし、「ルーシ人」の名は用いられなくなった。一方、オーストリアおよびハンガリーが支配する{{仮リンク|西ウクライナ|uk|Західна_Україна}}で「ルーシ人」の名は依然として「ルテニア人」という[[ラテン語]]風の形で用いられ続けた。ルテニア人は[[ガリツィア・ロドメリア王国]]の重要な構成民族となり、のちには彼らの言語(ウクライナ語)が事実上の[[公用語]]となった。 |

|||

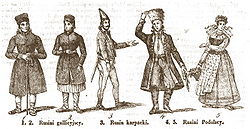

[[File:Rusini1836.jpg|250px|left|thumb|左から、ハルィチナーのルーシ人、[[カルパティア山脈|カルパート]]のルーシ人、[[ポジーリャ]]のルーシ人([[1836年]])。]] |

|||

ロシアの[[啓蒙専制君主]]である[[エカチェリーナ2世]]は[[ヘーチマン国家|ウクライナの自治]]を廃止してロシアに併合した張本人であったが、同じ啓蒙専制君主であっても[[マリア・テレジア]]や[[ヨーゼフ2世]]が治めた[[ハプスブルク君主国|ハプスブルク帝国]]は、ロシア帝国が小ロシア人に行ったほどには、ルテニア人の民族文化復興運動に対して壊滅的な打撃や徹底的な弾圧は加えなかった。ハプスブルク帝国において[[ポーランド人]]が支配者階級として振舞ったのに対し、これに反発していたルテニア人は独自の民族運動を展開した。西欧でポーランド人が「母国を失った不幸な民族」と同情されていたのに対し、ルテニア人は[[1848年革命]]の際に反ポーランド蜂起を起こし、西欧を唖然とさせた。オーストリア政府は、強固に反抗するポーランド人に対してより帝国に忠実であったルテニア人に、ある程度の権利を認めた。[[1890年]]には、初めて「ウクライナ」という名称を用いた{{仮リンク|ウクライナ急進党|uk|Українська_радикальна_партія_(УРП)_(1890)}}が[[イヴァン・フランコー]]と{{仮リンク|ムィハーイロ・ドラホマーノウ|uk|Драгоманов_Михайло_Петрович}}らによって結成された。その後、ウクライナ人としてのルテニア人の民族運動は、ポーランド人との対立の深化に連れて確立していった<ref>{{Cite_journal|和書 |

|||

|author=光吉淑江 |

|||

|year=[[2007年]] |

|||

|title=ヨーロッパの「一員」か「隣人」か〜ウクライナ・アイデンティティの歴史的変遷〜 |

|||

|journal=[http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/kokai/2007/2007prog.html 平成19年度 北海道大学スラブ研究センター公開講座「拡大する東欧」] |

|||

|volume= |

|||

|issue= |

|||

|pages=1-19 |

|||

|publisher=北海道大学スラブ研究センター |

|||

|location=北海道・札幌市 |

|||

|issn= |

|||

|doi= |

|||

|naid= |

|||

|id= |

|||

|url=http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/kokai/2007/mitsuyoshi.pdf |

|||

|format=PDF |

|||

|accessdate=2011-07-17 |

|||

}}</ref>。 |

|||

一方、ロシア帝国では小ロシア人は白ロシア人とともにロシア政府による強力な同化政策の対象となり、民族運動は厳しく取り締まられた。ロシア帝国領となったウクライナでは、取締りの厳しさに加えて同化政策によって大ロシア人・白ロシア人とひとまとめに「ロシア人」とされた結果、西ウクライナにおけるポーランド人のような明確なライバルが定まらず、西ウクライナより民族運動の盛り上がりは遅れた。小ロシア人は自分たちの言語の使用すらも制限されたため、知識人の一部はオーストリア領であった西ウクライナへ逃れた。 |

|||

=== ウクライナ国家とベラルーシ国家の成立 === |

|||

[[20世紀]]初頭、ウクライナ民族解放運動を通じて、「ルーシ人」と「小ロシア人」という両名は、ロシアとオーストリア=ハンガリーに在住のルーシ系[[知識人]]よって「ウクライナ人」という民族名で統一された。しかし、ルーシ人が住んでいた地域ではウクライナ民族解放運動の影響を及ばないところもあり、ウクライナ国外に移住したルーシ人の一部はウクライナ人の民族意識を受け入れなかった<ref group="注">詳細は[[ルシン人]]。</ref>。[[1917年]]には、歴史上初めて「ウクライナ」と「ベラルーシ」を国名に含む国家が誕生した。ウクライナ人とベラルーシ人は、その[[国民]]となった。 |

|||

こうして、キエフ・ルーシのルーシ人はまずウクライナの「ルーシ人」とベラルーシの「リトヴィン人」に分化した。その後、リトヴィン人は「白ロシア人」になり、ウクライナのルーシ人は「小ロシア人」と「ルテニア人」に分けられた。民族主義の時代を通り抜けた結果、白ロシア人はベラルーシ語で「ベラルーシ人」と呼ばれるようになり、一方大国によって分断された小ロシア人とルテニア人は「ウクライナ人」という概念の下に再統合された。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist|group=注}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

== 文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{ウクライナ史文献}} |

|||

* {{ja icon}} 『ポーランド・ウクライナ・バルト史 』/ 伊東孝之,井内敏夫,中井和夫. 山川出版社, 1998.12. (新版世界各国史 ; 20) |

|||

* {{Cite_book|和書 |

|||

* {{uk icon}} [http://history.franko.lviv.ua/yak_r5-3.htm 『ウクライナ史の概説』/ N.ヤコヴェーンコ著. — キエフ: ゲネザ, 1997.] |

|||

|author = [[中沢敦夫]] |

|||

* {{uk icon}} [http://www.lsl.lviv.ua/e-library/lsl-editions/Nakonechnyj_J_Ukradene_Imja_2001/ {{lang|uk|Наконечний Є. П. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001}}] |

|||

|title = ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる |

|||

|year = [[2002年]] |

|||

|publisher = [[新潟日報事業社]] |

|||

|location = [[新潟県|新潟]] |

|||

|language = 日本語 |

|||

|series = [[ブックレット新潟大学]]([[新潟大学]]大学院現代社会文化研究科ブックレット新潟大学編集委員会) |

|||

|isbn = 978-4-88862-937-9 |

|||

}} |

|||

* {{Cite_journal|和書 |

|||

|author=[[光吉淑江]] |

|||

|year=[[1999年]] |

|||

|title=ヤロスラフ・フリツァーク著『ウクライナ史概略…近代ウクライナ民族の形成…』 |

|||

|journal=[[スラヴ研究]] |

|||

|volume= |

|||

|issue=46 |

|||

|pages=277-285頁 |

|||

|publisher=[[北海道大学スラブ研究センター]] |

|||

|location=[[北海道]]・[[札幌市]] |

|||

|issn= |

|||

|doi= |

|||

|naid= |

|||

|id= |

|||

|url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/38868 |

|||

|format=[[Portable_Document_Format|PDF]] |

|||

|accessdate=2011-07-17 |

|||

}} |

|||

* [http://history.franko.lviv.ua/yak_r5-1.htm 『ウクライナ史の概説』]/ {{仮リンク|ナターリャ・ヤコヴェーンコ|label=N.ヤコヴェーンコ|uk|Яковенко_Наталя_Миколаївна}}著. — [[キエフ]]: ゲネザ, [[1997年]]。 {{Uk_icon}} |

|||

* [http://www.lsl.lviv.ua/e-library/lsl-editions/Nakonechnyj_J_Ukradene_Imja_2001/ {{lang|uk|Наконечний Є. П. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001}}] {{Uk_icon}} |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[ルーシ]] |

|||

* [[ルーシ (地名)]] |

|||

* [[ルーシ語]] |

|||

* [[ルテニア人]] |

|||

* {{仮リンク|ルテニア|uk|Рутенія}} |

|||

* 『{{仮リンク|ルーシ人の歴史|ru|История_русов_или_Малой_России}}』 |

|||

== 外部のリンク == |

== 外部のリンク == |

||

* |

* [http://www.zn.ua/3000/3050/50610/ {{lang|uk|Балушок В. Как русины стали украинцами (ルーシ人はどのようにウクライナ人になったかについて) // Зеркало недели. № 27 (555) 16 — 29. VII. 2005}}] {{Ru_icon}} |

||

* |

* [http://www.newadvent.org/cathen/13278a.htm {{Lang|en|Shipman, Andrew. Ruthenians. ''The Catholic Encyclopedia''. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company, 1912.}}] {{En_icon}} |

||

{{DEFAULTSORT:るししん}} |

{{DEFAULTSORT:るししん}} |

||

[[Category:キエフ・ルーシ]] |

|||

[[Category:ウクライナの民族]] |

[[Category:ウクライナの民族]] |

||

[[Category:ウクライナの歴史]] |

[[Category:ウクライナの歴史]] |

||

[[Category:ベラルーシの民族]] |

|||

[[Category:ベラルーシの歴史]] |

[[Category:ベラルーシの歴史]] |

||

[[Category:スラヴ]] |

[[Category:スラヴ]] |

||

[[be:Русіны]] |

|||

[[en:Ruthenians]] |

[[en:Ruthenians]] |

||

[[it:Ruteni]] |

[[it:Ruteni]] |

||

| 44行目: | 291行目: | ||

[[pt:Russianos]] |

[[pt:Russianos]] |

||

[[ro:Ruteni]] |

[[ro:Ruteni]] |

||

[[ru:Русины_(этноним_прошлого)]] |

|||

[[ru:Русины (этноним прошлого)]] |

|||

[[rue: |

[[rue:Русины_(чеперушка)]] |

||

[[uk:Русини]] |

[[uk:Русини]] |

||

2011年7月30日 (土) 13:33時点における版

ルーシ人[1](ルーシじん;古ルーシ語・ルーシ語・ウクライナ語: Руси́ни, Русь, Ру́си ;ベラルーシ語: Русі́ны ;リトアニア語: Rusėnai)は、中世から近世にかけて東欧に居住した東スラヴ系の民族である。第一義的には、ルーシ族(ルーシ人とも呼ばれる)、あるいはルーシという地名に由来し、ルーシ(キエフ大公国)という国に属した人々を指す用語であるが、時代が下るとともに意味するところが変わる。

14世紀末から17世紀前半にかけては、今日のウクライナ人およびベラルーシ人の祖先となる共通民族名であったが、17世紀後半から20世紀初頭にかけてはウクライナ人のみを指す民族名として用いられるようになった。西欧の文献ではルテニア人(ラテン語: Rutheni, Rhuteni)[注 1]として登場するが、日本語文献ではルーシ人とルテニア人の概念は一致しない[2]。

日本語文献で「ルーシ人」といえば、キエフ・ルーシの人々を指している場合と、14世紀以降のウクライナ人・ベラルーシ人あるいは17世紀以降のウクライナ人を指している場合、それらを特に区別せずに書いている場合とがある。日本語では、少なくとも近世以降のロシア人(大ロシア人)を指して「ルーシ人」と呼ぶことはない。

歴史

キエフ・ルーシ

「ルーシ人」という用語の初出は、911年と945年のルーシ・ビザンツ諸条約である。この用語は、当初キエフ大公国の支配階級であった北欧系ルーシ族(ヴァリャーグ)を指していたが、10世紀に当国の東欧系スラヴ人、特にキエフ・チェルニーヒウ・ペレヤースラウの地域に住む住民を意味するようになった。11世紀から14世紀にかけては、キエフ大公国とその後継者ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の人々が「ルーシ人」と呼ばれた[3]。

ルーシ人自身の手によっては、彼らの年代記である『過ぎし年月の物語』において単数形の Русинъ という形で言及される[4]。同様に、1229年の『スモレンスク書簡』においては рѹсинъ[注 2] という形で言及される[5][注 3]。

13世紀にキエフ大公国がモンゴル帝国によって滅ぼされ、14世紀末にハールィチ・ヴォルィーニ大公国がリトアニア大公国とポーランド王国によって分割された結果、ルーシ人の居住地域[注 4]はリトアニアとポーランドの支配下におかれた。ルーシ人はもっぱら正教徒であり、異教徒のリトアニア人とカトリックのポーランド人と異なる文化を持っていたので、数世紀にわたり他国の支配下で独自性を保った。

北東地方

のちにロシアの中心地となった北東地方をルーシに含むのか、その地方の住民はキエフ・ルーシのルーシ人と共通する民族なのかについては諸説あるが、いずれにせよ、のちに帝国化したロシアにおいて「ロシアこそはルーシの正統な後継者」という自意識が形成され、ウクライナやベラルーシは14-15世紀にロシアから分岐したものという説が作られた。しかし、実際には北東地方は14世紀の時点ではまだモンゴル支配下での新体制作りの途上にあり、ルーシ意識は存在していなかった[6]。もうひとつの中心地であったノヴゴロドでは、従来どおりルーシ諸公国一般とは異なる独自の支配体制と支配意識を保持していた[6]。ウラジーミル・スーズダリのミハイル・ヤロスラヴィチ大公は1305年から「全ルーシの大公」の称号を使用した[7]が、これは当時ウラジーミルを含むルーシの諸地方を「ローシア」(ルーシのギリシア語形)と呼んでいたビザンツ帝国との二国間関係が理由であった。全体として当時の北東地方の年代記はルーシについてあまり言及しておらず、支配者層である公たちのルーシ人としての自意識は、広く一般に共有されたものではなくビザンツやジョチ・ウルスなど対外関係に限定されたものであった[7]。

ルーシの政治的な分裂状況の中、正教はルーシ諸公国を互いにつなぎとめる役割を果たし、ルーシは完全に崩壊するには至らなかった[6]。このことは、政治状況によっては幾度かモスクワ国家とウクライナ・ベラルーシのルーシ人とのあいだにカトリックのポーランドに対立する同盟関係を成立させた。しかし、モスクワ国家が中央集権化するに従い伝統的なルーシ人のアイデンティティーは次第に変質していき、「ロシア人のアイデンティティー」に変容した[注 5]。ロシア帝国(Россійская имперія、決して Русская ではない)が成立するまでに「ロシア」という名称が確立していき、帝国の成立以降、ルーシという名称は国号としても君主号としても正式なものとしては用いられなくなった[8]。そして、キエフ・ルーシ以来のリューリク朝断絶の混乱を経てロマノフ朝が確立する頃には、大ロシア人のあいだからは伝統的なルーシ人としての意識は失われた[9]。

ポーランド・リトアニア時代

14世紀の時点で北東地方の諸公が互いの関係において自分たちをルーシ人とみなす意識を持たなかった[7]のに対し、ロマン公とダヌィーロ公の一族が支配したハールィチ・ヴォルィーニ地方では、自分たちこそが「ルーシの地」の盟主であるという強い自己意識を持ち、ルーシ人という同族意識に基づく伝統的なルーシの地の考え方を引き継いでいた[3]。ハールィチ・ヴォルィーニ地方では、伝統的なルーシ意識が支配層によって保持されていた[6]。

ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の崩壊後、その領土は主にリトアニア大公国とポーランド王国に領有された。14世紀までにリトアニア大公国は急速に発展し、ヴォルィーニ、からチェルニーヒウ、キエフ地方までウクライナの多くの地域をその版図に収めた。リトアニアは自分たちの文化の押し付けを行わずむしろ現地の文化・宗教(正教)に染まっていったため、リトアニア人は1-2世代のうちに見かけも言葉もルーシ人化した。ルーシ人の言葉であるルーシ語はリトアニア大公国の公用語となり、ルーシ系貴族は積極的に登用された[10]。リトアニア大公国の領土は今日のベラルーシとウクライナに跨っていたため、いわゆる「リトアニア系ルーシ人」というのには今日のベラルーシ人とウクライナ人の祖先が含まれる。

これに対し、ポーランド王国は自国の文化・宗教を現地の住民に押し付けたため、次第に軋轢を生じるようになった[11]。ポーランドとリトアニアの政治的結合が進み、リトアニアが衰えてやがてポーランド・リトアニア共和国が誕生すると、今日のウクライナに当たる地域のほとんどはポーランド領に編入された。現地のルーシ系住民の中では大貴族(マグナート)とそのほかの貴族(シュラフタ)、平民の階層分化が進み、とりわけ支配者階層は言語・宗教・文化的にポーランド宮廷化していった[12]。権力基盤を強固にするためにポーランド化しつつもルーシ人としてルーシの文化と宗教を守護するマグナートもいたが、特に宗教ではポーランド政府の政策により正教会の重職へ俗人が多く投入されたために教義に適わない腐敗が横行した。そうした中で、ルーシの伝統文化と宗教の担い手としての庶民の役割が大きくなっていった[13]。

16世紀の宗教改革以後、ヨーロッパの諸国で宗教対立が頻繁になり、リトアニアとポーランドに住む多くのルーシ人はコサック運動に加わり、しばしば反政府の反乱をおこした。17世紀半ばにポーランド・リトアニア共和国においてフメリヌィーツィクィイの乱が勃発すると、ルーシ人はウクライナ中部・ベラルーシ南部を中心独自のコサック国家を作成した。この国家の中心地はウクライナにあったため、「ルーシ人」という民族名はウクライナに住む「ウクライナ人」と強く結びつくようになった。彼らは「コサック=ルーシの民」[注 6]とも自称した。一方、ベラルーシのルーシ人は次第に「リトヴィン」[注 7]と呼ばれるようになった。

オーストリア=ハンガリー・ロシア時代

18世紀末のポーランド・リトアニア共和国の分割によってベラルーシはロシア帝国の支配下に入り、ウクライナ人の居住地域はロシア帝国とオーストリア=ハンガリー帝国によって分割された。ロシアはウクライナとベラルーシの両民族を「小ロシア人」と「白ロシア人」とし、「ルーシ人」の名は用いられなくなった。一方、オーストリアおよびハンガリーが支配する西ウクライナで「ルーシ人」の名は依然として「ルテニア人」というラテン語風の形で用いられ続けた。ルテニア人はガリツィア・ロドメリア王国の重要な構成民族となり、のちには彼らの言語(ウクライナ語)が事実上の公用語となった。

ロシアの啓蒙専制君主であるエカチェリーナ2世はウクライナの自治を廃止してロシアに併合した張本人であったが、同じ啓蒙専制君主であってもマリア・テレジアやヨーゼフ2世が治めたハプスブルク帝国は、ロシア帝国が小ロシア人に行ったほどには、ルテニア人の民族文化復興運動に対して壊滅的な打撃や徹底的な弾圧は加えなかった。ハプスブルク帝国においてポーランド人が支配者階級として振舞ったのに対し、これに反発していたルテニア人は独自の民族運動を展開した。西欧でポーランド人が「母国を失った不幸な民族」と同情されていたのに対し、ルテニア人は1848年革命の際に反ポーランド蜂起を起こし、西欧を唖然とさせた。オーストリア政府は、強固に反抗するポーランド人に対してより帝国に忠実であったルテニア人に、ある程度の権利を認めた。1890年には、初めて「ウクライナ」という名称を用いたウクライナ急進党がイヴァン・フランコーとムィハーイロ・ドラホマーノウらによって結成された。その後、ウクライナ人としてのルテニア人の民族運動は、ポーランド人との対立の深化に連れて確立していった[14]。

一方、ロシア帝国では小ロシア人は白ロシア人とともにロシア政府による強力な同化政策の対象となり、民族運動は厳しく取り締まられた。ロシア帝国領となったウクライナでは、取締りの厳しさに加えて同化政策によって大ロシア人・白ロシア人とひとまとめに「ロシア人」とされた結果、西ウクライナにおけるポーランド人のような明確なライバルが定まらず、西ウクライナより民族運動の盛り上がりは遅れた。小ロシア人は自分たちの言語の使用すらも制限されたため、知識人の一部はオーストリア領であった西ウクライナへ逃れた。

ウクライナ国家とベラルーシ国家の成立

20世紀初頭、ウクライナ民族解放運動を通じて、「ルーシ人」と「小ロシア人」という両名は、ロシアとオーストリア=ハンガリーに在住のルーシ系知識人よって「ウクライナ人」という民族名で統一された。しかし、ルーシ人が住んでいた地域ではウクライナ民族解放運動の影響を及ばないところもあり、ウクライナ国外に移住したルーシ人の一部はウクライナ人の民族意識を受け入れなかった[注 8]。1917年には、歴史上初めて「ウクライナ」と「ベラルーシ」を国名に含む国家が誕生した。ウクライナ人とベラルーシ人は、その国民となった。

こうして、キエフ・ルーシのルーシ人はまずウクライナの「ルーシ人」とベラルーシの「リトヴィン人」に分化した。その後、リトヴィン人は「白ロシア人」になり、ウクライナのルーシ人は「小ロシア人」と「ルテニア人」に分けられた。民族主義の時代を通り抜けた結果、白ロシア人はベラルーシ語で「ベラルーシ人」と呼ばれるようになり、一方大国によって分断された小ロシア人とルテニア人は「ウクライナ人」という概念の下に再統合された。

脚注

- ^ 「ルーシ」のラテン語名「ルテニア」(Ruthenia)に由来する。

- ^ роусинъ と表記しても同じものを指す。

- ^ なお、「ロシア人」は古代教会スラヴ語で Роусьсци。

- ^ 現在のベラルーシとウクライナ西部・北部・中部。

- ^ 「ルーシ」のギリシア語名であった「ローシア」という外名は、モスクワ国家が帝国化していったこの時期にロシア語化して「ロシーヤ」、つまり「ロシア」になった。

- ^ ウクライナ語: козацько-руський народ。 『ウクライナ史の概説』/ N.ヤコヴェーンコ著. — キエフ: ゲネザ, 1997.

- ^ ウクライナ語: Литвини、ベラルーシ語: Літвіны, Ліцьвіны、リトアニア語: Litvini。「リトアニア人」を意味するが、現在のリトアニア人(Литовці、Літоўцы, Летувісы、Lietuviai)とは異なる。

- ^ 詳細はルシン人。

出典

- ^ 「ルーシ人」という訳語を用いている出典は以下。

- 中井和夫 著「うそからでたまこと……ウクライナの偽書『イストーリア・ルーソフ』……」、和田春樹 編(日本語)『ロシア史の新しい世界……書物と史料の読み方……』山川出版社、東京、 エラー: この日付はリンクしないでください。、19頁。ISBN 4-634-65640-X。"『イストーリア・ルーソフ』(モスクワ、一八四六年刊)、すなわち『ルーシ人の歴史』と題された一冊の本は、ウクライナの思想家ドラホマノフによれば、シェフチェンコ以前にウクライナについて書かれたものの中で最も重要で最も興味深いものである。"。

- 松里公孝「19世紀から20世紀初頭にかけての右岸ウクライナにおけるポーランド・ファクター」『スラヴ研究』第45号、北海道大学スラブ研究センター、北海道・札幌市、 エラー: この日付はリンクしないでください。、2011年6月24日閲覧“ルーシ人(ウクライナ人)”、“「ルーシ人は『ロシア人』とは別」という主張”

- 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』新潟日報事業社、新潟〈ブックレット新潟大学(新潟大学大学院現代社会文化研究科ブックレット新潟大学編集委員会)〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。、39、40、44頁ほか頁。ISBN 978-4-88862-937-9。

- 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』中央公論新社、東京〈中公新書; 1655〉、2002、43、63頁ほか頁。ISBN 4-121-01655-6。

- ^ 以下の本文と脚注解説を参照。

- 光吉淑江 著「ウクライナ史研究と「歴史なき民」概念について」、阪東宏 編『ポーランド史論集』三省堂、東京、 エラー: この日付はリンクしないでください。、339頁。ISBN 4-385-35767-6。"ハプスブルク帝国における<中略>ウクライナ人(ルテニア人)"。

- 光吉淑江「ウクライナ史研究と「歴史なき民」概念について」『ポーランド史論集』、349頁。"「ルテニア人」はガリツィア地方に住むウクライナ人を指す歴史的名称である。本稿では、エンゲルス、『新ライン新聞』が「ルテニア人」と表記しているので、それについて述べる場合に限り「ルテニア人」と表記する。その他の箇所では「ウクライナ人」と表し、この場合はロシア帝国下のウクライナ人とハプスブルグ帝国下のルテニア人両方を含む。"。

- 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』、152頁。"またハーリチナではウクライナ人は、ルーシ人がラテン語化した「ルテニア人」という名前で呼ばれた。"。

- ^ a b 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』、39-40頁。

- ^ 以下にイパーチイ年代記から一部を抜粋して例示。

- Александров, М. А., ed (1908). “Въ лѣто 6415 (907) — въ лѣто 6452 (944)” (古代教会スラヴ語). Ипатьевская лѣтопись (Томъ второй). С-Петербургъ: по Высочайшему повелЂнію Императорскою Археографическою Коммиссіею. "своєи будеть казнь ӕко же ӕвитсѧ съгрѣшени̑є ѡ семъ аще кто оубиєть крс̑тьӕна Русинъ или хрис̑тьӕнъ Русина (中略) аще оукрадет̑ Русинъ что любо оу крѣстьӕнина или пакы христьӕиинъ оу Русина (中略) ѡ семь аще ли кто или Русинъ хрѣстьӕну или хрс̑тьӕнъ Русину (強調は引用者)"

- “Въ лѣто 6453 (945) — въ лЂто 6477 (969)”. Ипатьевская лѣтопись (Томъ второй). "ащє ли створить 32 то же Грѣци̑нъ Русину да приимет̑ ту же казнь ӕко же при̑ӕлъ єсть ѡнъ. ащє ли ключитсѧ оукрасти Русину ѿ Грѣкъ что или Грѣчину ѿ Руси (中略) аще оукрадет̑ Русинъ что любо оу крѣстьӕнина или пакы христьӕиинъ оу Русина (中略) ѡ семь аще ли кто или Русинъ хрѣстьӕну или хрс̑тьӕнъ Русину (強調は引用者)"

- ^ 以下を参照。

- (古代教会スラヴ語) (PDF) Смоленская грамота. (1229). "Аже застанете рѹсинъ (強調は引用者)"

- ^ a b c d 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』、40頁。

- ^ a b c 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』、44頁。

- ^ 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』、57-58頁。

- ^ 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』、62頁。

- ^ 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』、62-63頁。

- ^ 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』、63-64頁。

- ^ 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』、67頁。

- ^ 森安達也「カトリック的スラヴ圏と正教的スラヴ圏のはざま……ポーランド15・16世紀の宗教問題……」『カトリック的スラヴ圏と正教的スラヴ圏……その文化的インパクトの研究』、米川哲夫編、東京大学出版会教材部、東京、 エラー: この日付はリンクしないでください。、11-31頁。

- ^ 光吉淑江「ヨーロッパの「一員」か「隣人」か〜ウクライナ・アイデンティティの歴史的変遷〜」(PDF)『平成19年度 北海道大学スラブ研究センター公開講座「拡大する東欧」』、北海道大学スラブ研究センター、北海道・札幌市、 エラー: この日付はリンクしないでください。、1-19頁、2011年7月17日閲覧。

参考文献

- 伊東孝之、井内敏夫、中井和夫 編『ポーランド・ウクライナ・バルト史』山川出版社、東京〈世界各国史; 20〉、1998年。ISBN 4-634-41500-3。NDLBibID: 000002751344。

- 黒川祐次『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』中央公論新社、東京〈中公新書; 1655〉、2002年。ISBN 4-121-01655-6。NDLBibID: 000003673751。

- 中沢敦夫『ロシアはどこからやって来たか : その民族意識の歴史をたどる』新潟日報事業社、新潟〈ブックレット新潟大学(新潟大学大学院現代社会文化研究科ブックレット新潟大学編集委員会)〉、 エラー: この日付はリンクしないでください。。ISBN 978-4-88862-937-9。

- 光吉淑江「ヤロスラフ・フリツァーク著『ウクライナ史概略…近代ウクライナ民族の形成…』」(PDF)『スラヴ研究』第46号、北海道大学スラブ研究センター、北海道・札幌市、 エラー: この日付はリンクしないでください。、277-285頁、2011年7月17日閲覧。

- 『ウクライナ史の概説』/ N.ヤコヴェーンコ著. — キエフ: ゲネザ, 1997年。 (ウクライナ語)

- Наконечний Є. П. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. — Львів, 2001 (ウクライナ語)