「ローソンヒノキ」の版間の差分

m r2.6.4) (ロボットによる 追加: it:Chamaecyparis lawsoniana |

INAKAvillage211 (会話 | 投稿記録) en:Chamaecyparis lawsoniana 22:53, 18 December 2011 UTC を翻訳、他の資料も参考に加筆。 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2010年12月}} |

|||

{{生物分類表 |

{{生物分類表 |

||

|名称 = ローソンヒノキ |

|名称 = ローソンヒノキ |

||

|色 = lightgreen |

|色 = lightgreen |

||

|画像 = [[ |

|画像 = [[File:Chamaecyparis lawsoniana tree.jpg|250px]] |

||

|画像キャプション = |

|画像キャプション =若い個体の樹形 |

||

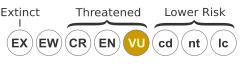

|status = VU2.3 |

|status = VU2.3 |

||

|status_ref = <ref name="IUCN">[http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/34004/0 Conifer Specialist Group 2000. ''Chamaecyparis lawsoniana''. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.]</ref> |

|status_ref = <ref name="IUCN">[http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/34004/0 Conifer Specialist Group 2000. ''Chamaecyparis lawsoniana''. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.]</ref> |

||

|界 = [[植物|植物界]] {{Sname||Plantae}} |

|||

|分類体系 = [[新エングラー体系]] |

|||

| |

|門 = [[裸子植物門]] {{Sname||Pinophyta}} |

||

|門 = [[ |

|亜門 = [[球果植物門|マツ亜門]] {{Sname||Pinophytina}} |

||

|綱 = [[マツ綱]] {{Sname|| |

|綱 = [[マツ綱]] {{Sname||Pinopsida}} |

||

| |

|亜綱 = [[マツ亜綱]] {{Sname||Pinidae}} |

||

| |

|目 = [[マツ目]] {{Sname||Pinales}} |

||

|科 = [[ヒノキ科]] {{Sname||Pinaceae}} |

|||

|属 = [[ヒノキ属]] {{Snamei||Chamaecyparis}} |

|属 = [[ヒノキ属]] {{Snamei||Chamaecyparis}} |

||

|種 = '''ローソンヒノキ''' {{Snamei|C. |

|種 = '''ローソンヒノキ''' {{Snamei|C. lawsonia}} |

||

|学名 = {{Snamei||Chamaecyparis |

|学名 = {{Snamei||Chamaecyparis lowsonia}} |

||

|和名 = ローソンヒノキ |

|和名 = ローソンヒノキ |

||

|英名 = |

|英名 = Lawson's Cypress、Port-Orford cedar |

||

|生息図 = |

|||

|生息図キャプション = |

|||

}} |

}} |

||

'''ローソンヒノキ''' (''Chamaecyparis lawsonia'') は[[ヒノキ科]][[ヒノキ属]]の樹木。 |

|||

[[ファイル:Chamaecyparis lawsoniana.jpg|210px|right|thumb|ローソンヒノキ]] |

|||

== 分布 == |

|||

'''ローソンヒノキ'''(ローソン檜、[[学名]]:{{Snamei||Chamaecyparis lawsoniana}})は、[[ヒノキ科]][[ヒノキ属]]の[[針葉樹]]。 |

|||

[[アメリカ合衆国西海岸]]、[[カリフォルニア州]]北部と[[オレゴン州]]南部にまたがる[[緯度|北緯]]43度50分から43度35分の[[太平洋]]に近い限られた地域を原産地とする<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985">Zobel, Donald B., Lewis F. Roth, and Glenn M. Hawk. 1985. Ecology, pathology and management of Port-Orford-cedar (Chamaecyparis lawsoniana). USDA Forest Service, General Technical Report PNW-184. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Portland, OR. 161 p.</ref>。縦方向には海岸付近から[[クラマス山脈]]([[:en:Klamath Mountains|Klamath Mountains]])の海抜1500mまでで谷地やしばしば小川に沿って分布する<ref name=WikipediaEnglishVersion>Wikipedia 英語版[[:en:Chamaecyparis lawsoniana]] 18 December 2011 UTC の版</ref>。 |

|||

太平洋は本種の分布域の気候に対して大きな影響を与え、寒く湿った冬と暖かく乾いた夏となる<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。降水量は平均的か多い方であり、年間1100 - 2200mmである。ただし、6月から8月までに降るのはこのうちの2% - 4%である。クラマス山脈の高地では積雪量が1m -2mに達するのはふつうである。湿度は夜は高くなるが、谷の内部の一部の地域では日中は乾燥する。霧は海岸沿いの地域ではよく発生し、海岸から離れた山間部でも小さな谷では午前中に良く見られる。夏の曇天は分布域北限付近ではよく見られる。気温の変動は2年ごとに大きく変わる<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。沿岸部の3か所において、地上1mの月平均気温を測定したところ3地点の平均気温は最低が1月の5℃、同最高は7月の14℃であり、年間平均気温は8.5℃であった。最も暖かい所はオレゴン州[[:en:Kerby, Oregon|Kerby]]に近く、標高は350mで平均気温は最低3℃最高22℃で、年間平均気温は11.3℃だった。逆に最も寒い所はカリフォルニア州の[[シャスタ山]] (Mount Shasta)の南西で標高1500m付近の場所で月平均気温は-2℃から14℃で変動し、年間平均気温は5.2℃だった。分布域において観測された地上1mでの最低気温は-15℃である。地下20cmにおける地温は一般的に低く、年間平均4℃ - 11℃となっている。このため凍ることはきわめてまれであり、観測された地温で最も低いのは-0.5℃であった。 |

|||

== 特徴 == |

|||

北米大陸西南部の[[オレゴン州]]から[[カリフォルニア州]]付近が原産。 |

|||

本種は多くの土壌・地質で生育する。砂丘、泥炭土壌、普段は涸れ川だが一時的に水が流れるような場所、[[超苦鉄質岩]] ([[火成岩]]をケイ素の含有率で分けたときにケイ素をほとんど含まないもの。) の上のような乾燥した場所、[[堆積岩]]や[[閃緑岩]]の上の肥えた土などなど<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。最も巨大な個体はオレゴン州Coos Countyで見つかっており、そこは堆積岩が風化した厚い土壌がある。分布域のほとんどの地点において地下1m程度の地点に涸れることない地下水がある。オレゴン州Coos Couty(意訳:コス郡?)の南部では標高が低く超苦鉄質岩かつ湿った場所に多く生育している。 |

|||

日本では、庭園木、[[街路樹]]、公園樹などに利用される。 |

|||

分布域の北限では[[ベイスギ]](''Thuja plicata'')と生息場所が重なる<ref>Imper, David K. 1981. The relation of soil characteristics to growth and distribution of Chamaecyparis lawsoniana and Thuja plicata in southwestern Oregon. Thesis (M.S.), Oregon State University, Corvallis. 100 p.</ref><ref>Imper, D. K., and D. B. Zobel. 1983. Soils and foliar nutrient analysis of Chamaecyparis lawsoniana and Thuja plicata in southwestern Oregon. Canadian Journal of Forest Research 13:1219-1227.</ref>。そのような地域では本種はベイスギと比べてより酸性で[[カリウム]]濃度が高く、[[カルシウム]]や[[マグネシウム]]が少ない場所で見られる。 |

|||

== 脚注 == |

|||

後述のように有用な林業樹種であり、[[イギリス]]などいくつかの地域にも導入されて栽培されてきた。しかし、1980年代以降、原産地である[[太平洋岸北西部]](Pacific Northwest)以外で大規模に植林されることはなくなってきた。これは根の病害、冬の気象災害に弱く、他の種と比べて生長が遅いからである<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

<gallery> |

|||

file:Mt Shasta from the northwest-750px.JPG|シャスタ山と山麓に広がる森林 |

|||

File:Trinity Alps near Granite Lake.jpg|クラウス山脈と針葉樹 |

|||

File:Iddingsite.JPG|[[超苦鉄質岩]]の一種。ケイ素をほとんど含まないために白色以外の有色になる。上半分のオリーブ色の部分は[[カンラン石]]で[[捕獲岩]]になっている。 |

|||

</gallery> |

|||

== 形態 == |

|||

成木は樹高60m、胸高直径120-180cmになる大型の常緑針葉樹である。葉は軽く扁平で色は白っぽい青緑色で、3-5mmの小さい葉が扁平な枝にこびり付く様に多数生じる。球果は直径7-14mmで6-10枚の鱗片を持つ。最初は緑色で成熟するにつれて茶色に変わる。雄花は長さ3-4mmで最初は暗赤色だが、早春に花粉を散布すると茶色に変わっていく。樹皮は赤褐色で垂直の筋が目立つ。個体によって繊維質のものから鱗状に裂けるものまで色々ある<ref name=WikipediaEnglishVersion/>。 |

|||

球果1つ当たり2個から4個の種が含まれ、重量面で見ると全体の約20%が種子の重さである<ref name="Harris1974">Harris, A. S. 1974. Chamaecyparis Spach White-cedar. In Seeds of woody plants in the United States. p. 316-320. C. S. Schopmeyer, tech. coord. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook 450. </ref>。 |

|||

種子は小さく、1kg当たりに含まれる種子の数は平均すると46万粒である。1g当たりでみると170粒から1300粒まで幅がある。種子には小さな翼が付いているにもかかわらず、もっと大きな針葉樹の種と比べて落下速度は速い。種子の翼があるおかげで種は水に浮かべても沈まない<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/><ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana Dorena1.jpg|樹皮は細く長く裂ける。 |

|||

File:Lawson cypress male cones.jpg|葉と雄花 |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana.jpg|8月の若い球果。秋には熟し種子を飛ばす |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana seeds.jpg|種子は小さな翼を持つ |

|||

File:Chamaecyparis Iawsoniana Golden Wonder.jpg|球果をたわわに実らせた梢端部 |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana1.jpg|種子を散布した後の球果 |

|||

</gallery> |

|||

== 生態 == |

|||

=== 生活環 === |

|||

種子の生産が始まるのは樹齢が5年から20年生ぐらいの時である。樹齢7カ月と極々若い木であっても50p/mの濃度の[[ジベレリン酸]] ([[植物ホルモン]]の一種)を施してやることで花芽を誘導することが出来ることが確認されている<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

前述のように本種は[[雌雄同株]]であり、1つの個体に雄蕊だけを持つ[[雄花]]と雌蕊だけを持つ[[雌花]]]の2種類の花をつける。雄花と雌花は同じ枝に形成される。生殖器官の形成が始まるのは春の終わりから夏にかけてである。その年の冬には明るい赤色をした小さなボール状の雄花の中に花粉嚢のない花粉(bladderless pollen)が形成されている。オレゴン州沿岸部においては花粉が飛ぶのは3月中旬である。受粉した花粉がさらに受精まで行くのは1カ月ないし、それ以上後である。種子の成熟はその年の秋、9月か10月である<ref name="Harris1974"/>。 |

|||

種子は湿度10%未満の低湿度の条件で密封し冷凍保存することで10年以上たっても高い発芽率を保つ。ある研究によればこの方法で保存し、13年後に発芽率を確かめたところ43%であった<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

発芽には光が必要である。なかでも赤色光は発芽を促進し、遠赤色光はそれを抑制する。温度は人工的な条件下では12℃以下ではほとんど発芽しない<ref>Zobel, Donald B. (n.d.) Unpublished data. Oregon State University, Corvallis.</ref>。 |

|||

本種の発芽は[[子葉]]が地上に出てくるタイプ (epigeal)である<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

苗木は日陰に対する耐性はかなりあるが、密集したところでは枯死していく。成木ばかりが密集して構成されたような森林では生きていけるが、若い木が密集しているようなとても光が入らないような場所では生きてはいけない<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

日陰では成長は遅く、2年目の成長期の終わりで4cmにしかならない<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。これが開けた場所であれば1年目の終わりにで約4cm、2年で約8cmになる。さらに3-0ストックで植林された様な場所だと2年目の終わりには48cmに達する。樹高1.4mに達するのに必要な年数は樹冠で覆われた個体が14年から31年もかかるのに対し、皆伐(全ての木を伐採すること)跡地の個体では僅か5年から11年である<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

=== 気候との関係 === |

|||

乾燥によるダメージは比較的暑い場所や内陸で深刻である。混生する他の樹種よりも乾燥の影響を受けやす<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>い。実験では低温と凍結では混生する樹種の中で最も影響を受けた。しかし、野外個体からの報告にはばらつきがある<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。-25℃でも無傷であったというものがあれば、-13℃で致命的な損傷を負ったというものまである。イギリスにおいては早春の晩霜による損傷は他の樹種よりも少ない。風や氷雪による損傷は受けることは受けるものの、他の樹種と比べて特に被害が大きいというわけではない<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

若い個体は山火事によって簡単に死んでしまう。老齢木では厚い樹皮が形成されているので、内部の組織を熱から守るので火災に強い<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

=== 他の植物との関係 === |

|||

本種は色々な種類の植物と混生し、色々な植生区分を作る。混生する中でも多いのは[[シトカトウヒ]] (''Picea sitchensinis'')、[[アメリカツガ]] (''Tsuga heterophylla'')、様々な常緑樹、[[シロモミ]] (''Abies concolor'') である<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/><ref>Franklin, Jerry F., and C. T. Dyrness. 1973. Natural vegetation of Oregon and Washington. USDA Forest Service, General Technical Report PNW-8. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Portland, OR. 417 p.</ref>。砂地から[[食虫植物]]の[[ダーリングトニア属]](''Darlingtonia''、カリフォルニアのごく限られた地域で見られ一属一種の珍しい植物)の生えるような沼地でも生育する<ref>Barbour, M. G., and Jack Major, eds. 1977. Chapters 2, 10, 19, 20. In Terrestrial vegetation of California. John Wiley, New York. 1002 p.</ref>。大きく成長して商業的価値を持つ個体が多く、しかも生長が早いのはシトカトウヒ(''P. sitchensinis'')やアメリカツガ(''T. heterophylla'')との群落で、[[ベイマツ]](''Pseudotsuga menziesii''、ダグラス・ファーとも)が優勢な場所である。土壌の水分が多い場所では優先種になり、そのような場所では土壌母材が少なくとも[[超苦鉄質岩]](ultramafic rock)であることが多い。''Abies concolor'' が生えるような高地ではよく見ることが出来るが生長は遅い<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。原産地付近で常緑樹が混生している様な場所では、広葉樹ではなく日陰に耐性のある針葉樹だけで占められている場所が多い。、 |

|||

本種と混生する植物は場所によって異なる<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/><ref>Hawk, Glenn M. 1977. A comparative study of temperate Chamaecyparis forests. Thesis (Ph.D.), Oregon State University, Corvallis. 195 p.</ref>。森林において上層を形成し、光を奪い合う競争関係にあるものとしては以下のような樹木が知られている。シトカトウヒ (''Picea sitchensis'')、アメリカツガ(''Tsuga heterophylla'')、[[ベイマツ]](''Pseudotuga menziesii'')、タンオーク''Lithocarpus densiflorus''、[[サトウマツ]] (''Pinus lamberitiana'')、 ''P. jefferyi''、 [[モンチコラマツ]] (''P. monticola''), '''Sequoia sempervirens'', シロモミ (''Abies concolor''), [[カリフォルニアアカモミ|シャスタアカモミ]] (''A. magnifica'' var'' shastensisnsis'') など。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Tsuga heterophylla Stanley Park Vancouver.jpg|アメリカツガ ''Tsuga heterophylla'' |

|||

File:Mifj inlet.jpg|シトカトウヒ ''Picea sitchensis'' |

|||

File:Pseudotsuga menziesii 28236.JPG|ベイマツ ''Pseudotuga menziesii'' |

|||

File:Abies concolor Vista Encantada.jpg|シロモミ ''Abies concolor'' |

|||

file:Pinus lambertiana near Half Dome.jpg|サトウマツ ''Pinus lambertiana'' |

|||

File:Mature Jeffrey Pine.JPG|''Pinus jefferyi'' |

|||

File:Pinus monticola Idaho3.jpg|モンチコラマツ ''Pinus monticola'' |

|||

</gallery> |

|||

下層を構成する低木類としては以下のようなものが見られる。[[ツツジ]]の仲間である''Rhododendron macrophyllum'' や ''R. occldentale''、同じくツツジの仲間で[[スノキ属 ]](''Vaccinium'') の ''V. ovatum'' や ''V. parvifollum''、キイチゴの仲間 ''Rubus spectabllis''、[[クロウメモドキ科]]の''Rhamnus purshiana''や''R. californica''、ツツジ科の''Gautheria shallon''、[[ヤマモモ科]]の''Myrica californica''、ナラ類の''Quercus vaccinifolla''、''Q. sadleriana''、''Leucothoe davisiae'', [[タイヘイヨウイチイ]] (''Taxus brevifolla'')、ヒイラギナンテン (''Mahonia japonica'')の近縁種 ''M. nervosa''、[[ニシキギ科]]の''Pachistima myrsinites''など。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Rhododendron macrophyllum biscuit june 2005.jpg|''Rhododendron macrophyllum'' |

|||

File:PacificYew 8544.jpg|タイヘイヨウイチイ ''Taxus brevifolla'' |

|||

File:Vaccinium parvifolium.jpg|''Vaccinium parvifolium'' スノキ属は[[ブルーベリー]]と近縁である |

|||

File:Rubus spectabilis 1564.JPG|''Rubus spectabllis'' の果実 |

|||

File:CoffeeberryIMG 6209.jpg|''R. californica'' |

|||

File:Myrica californica.jpg|''Myrica californica'' |

|||

File:Mahonia nervosa 5003.JPG|''Mahonia nervosa'' |

|||

</gallery> |

|||

草本として重要なのは以下のような種類である。[[シダ植物]]の一種 ''Polystichum munitum''、[[カタバミ]]の仲間 ''Oxalis oregana''、[[メランチウム科]]の''Xeropphyllum tenax'', [[リンネソウ]] (''Linnaea borealis'' subsp. ''longiflora'')、[[メギ科]]の''Achlys triphylla''や''Vancouveria'' spp.、[[ウメガサソウ]] (''Chimaphila japonica'') の仲間''C. umbellata'' var. ''occidentalis''、[[ユリ科]]の ''Prosartes hookeri''、[[ヤブコウジ科]]の''Trientalis laticolia'', など。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Polystichum munitum (Jami Dwyer) 001.jpg|シダの一種''Polystichum munitum'' |

|||

File:OxalisOregana.jpg|カタバミの一種''Oxalis Oregana'' |

|||

File:Beargrass.jpg|''Xeropphyllum tenax''、メランチウム科はAPG分類体系にて新設された科で[[バイケイソウ]]などが含まれる。 |

|||

File:Linnaea borealis 15030.JPG|リンネソウ ''Linnaea borealis'' |

|||

File:Chimaphila2.jpg|''Chimaphila umbellata'' |

|||

File:Prosarteshookeri.jpg|''Prosartes hookeri'' |

|||

File:Trientalis borealis 10153.JPG|''Trientalis borealis'' |

|||

File:Vancouveriasp.jpg|''Vancouveria'' 属の一種 |

|||

</gallery> |

|||

=== 動物との関係 === |

|||

実験では[[リス]]や[[ネズミ]]は本種の種子を餌として好まないが、野外では多くの種子がリスやネズミによって食べられていることが観察されている<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

=== 菌類・細菌類との関係 === |

|||

本種の病害で特に重要なのが [[エキビョウキン|エキビョウキン属]] (''Phytophthora'' 属)の菌類による根を腐らせてしまう病気である<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。1950年代初め、オレゴン州において外来種である[[:en:Phytophthora lateralis|''P. lateralis'']]が確認された。この菌は蔓延し、多くの場所で壊滅的な被害をこうむった。(1985年現在、)病害抵抗性の系統も感染した場合の有効な対処方法も見つかっていない。この菌の胞子は水によって運ばれるので、上流部で被害が出ると下流域全体に被害が出ることがある。高台では感染の拡大は緩やかである。高台で感染の拡大が早まったり、分水嶺を越えて被害が出るのは罹病個体、もしくは病原菌を含む汚染土壌の移動によるものとされている。 |

|||

別のエキビョウキン ''P. cinnamomi'' は苗床や造林地において大きな被害をもたらす。この病気は本種以外にもさまざまな植物を侵す。英名White Pocket Top Rot という病害も重大である。この病気の原因菌は(1985年時点で、)分かっていない。これら以外の病気や虫による害は少ない<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。苗木に対しての動物の加害の度合いは混生する他の針葉樹に比べると大きな変動があり、高い時もあれば低い時もある<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

''Seridium unicorne'' はヒノキ樹脂胴枯れ病を引き起こす。本種はこの病気に感受性が高く、発症した場合は枯死してしまうことが多い。<ref>植物病理学事典 p. 646</ref>。 |

|||

アメリカ西海岸ではナラ類が急激に衰弱し死んでしまう[[:en:Sudden oak death]]の流行も問題になっており、これもエキビョウキンの一種、''P. ramorum''の感染によるものである。 |

|||

<gallery> |

|||

file:Phytophtora reproduction.png|エキビョウキン(疫病菌)の一種の各種器官。名前に菌とつくものの[[菌類]]でも[[細菌]]のような[[原核生物]]でもない。 |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana Phytophthora.jpg|''P. lateralis'' の感染により枯死したローソンヒノキ。 |

|||

File:SuddenOakDeath-USDA-Forest-Service.jpg|アメリカ西海岸では[[:en: Sudden oak death]]の発生も大きな被害をもたらしている。 |

|||

</gallery> |

|||

== 名前 == |

|||

本種はアメリカ合衆国オレゴン州 Port Orfordで発見されたあと、1854年に[[スコットランド]](Scotland)の[[エディンバラ]](Edinburgh)にあるローソン・アンド・サン種苗場(Lawson and Son nursery)に勤めるコレクターによって[[イギリス]]へと運ばれた。その後スコットランドの植物学者アンドリュー・マレー (Andrew Murray)によって「Lawson's Cypress」の名が与えられた。[[アメリカ合衆国農務省]] (United States Department of Agriculture, USDA)では公式には Port Orford Cedarの名を用いており、原産地付近に住む住民のほとんどもこの名称を使う。だが、本種はCedar ([[シダー]])ではない(狭義のシダーは[[ヒマラヤスギ属]](''Cydrus'')のみを指す)ために、植物学者の多くはこの名称を避けて「Lawson's Cypress」を使うことを好み、「Port Orford Cedar」はほとんど使われない。園芸の分野では本種はとても重視される樹種であり、ほとんどの場合「Lawson's Cypress」が用いられている<ref name=WikipediaEnglishVersion/>。 |

|||

== 分類 == |

|||

本種は[[サワラ (植物)|サワラ]] (''Chamaecyparis pisifera'') とともに[[始新世]]に生息していた絶滅種''C. eureka'' の近縁であるという報告がある<ref>Kotyk, M.E.A.; Basinger, J.F. (2003). "Early Tertiary Chamaecyparis Spach from Axel Heiberg Island, Canadian High Arctic". Canadian Journal of Botany 81 (2): 113–130</ref>。 |

|||

== 人間との関係 == |

|||

=== 木材利用 === |

|||

[[File:IseShrine.jpg|日本の木造建築ではヒノキは高級な材料とされ、住宅以外に寺社での使用も多い|thumb|right|250px]] |

|||

木材は軽く、それでいて真っ直ぐであり腐朽に耐性もある。これは[[東アジア]]の一部の国では高い価値を持っており、中でも[[日本]]向けに大量に輸出されている<ref name=WikipediaEnglishVersion/>。 |

|||

日本では在来種である[[ヒノキ]] (''C. obtusa'') の代用品として扱われている。ヒノキと同じく木材は強い香りを放つ<ref name=WikipediaEnglishVersion/>。心材(木材の中心部分)は淡い黄白色から黄褐色で、辺材(木材の周辺部分)は心材部分よりも薄い色をしている<ref>原色木材大図鑑 p. 22</ref>。 |

|||

<!--- |

|||

本種は種子の生産が多く、これを利用した天然更新(natural reproduction)についても研究されている。天然更新とは伐採後に植林を行わずに森林を回復させることで、利点としては育苗・植栽の手間が省けること<ref name="ForestryTechniqueHandbook">林業技術ハンドブック p. 935-936</ref>、多種多様な森に育ちやすいことが挙げられる<ref name="ForestryTechniqueHandbook"/>。一方で目的樹種の森林へと必ずしも誘導できるとは限らないことが欠点である<ref name="ForestryTechniqueHandbook"/>。特 |

|||

に低木(日本の場合は[[ササ]]も)が繁茂してしまうとなかなか高木が更新しない場合がある<ref name="ForestryTechniqueHandbook"/>。本種は種子からの再生能力が高い。皆伐跡地で天然更新で再生していく場合、距離にして80-110mに十分な量の種子供給源となる個体がいることが多い<ref name="Zobel,Donald,Lewis,Roth,Glenn,Hawk1985"/>。 |

|||

---> |

|||

=== 園芸利用 === |

|||

本種は園芸分野の重要樹種の一つであり、いわゆる[[コニファー]]と呼ばれるものの一つに扱われる。樹冠の形状、部分ごとの生長の割合、葉の色などによって選抜されて、何百もの名前が業者によって付けられている<ref name=WikipediaEnglishVersion/>。 |

|||

<gallery> |

|||

File:Esneux AR8aJPG.jpg|きれいに選定された個体 |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana-Bonsai.jpg|稚樹の寄せ植え |

|||

File:Chamaecyparis lawsoniana 7551.JPG|園芸品種 ''C. lawsoniana "Ellwoodii" ''の葉 |

|||

</gallery> |

|||

== 参考文献 == |

|||

* United States Department of Agriculuture Forest Service "Port-Orford-cedar" |

|||

* Wikipedia 英語版 [[:en:Chamaecyparis lawsoniana]] |

|||

* 林業技術ハンドブック (2001) 林業改良普及協会 |

|||

* 植物病理学事典 (1995) 日本植物病理学会編 養賢堂 |

|||

* 原色木材大図鑑 (1980) 貴島恒夫, 岡本省吾, 林昭三, 保育社 |

|||

=== 脚注 === |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

== 関連項目 == |

|||

=== 分類・近縁種 === |

|||

* [[ヒノキ属]] ''Chamaecyparis'' |

|||

:* [[ヒノキ]] ''C. obtusa'' |

|||

:* [[サワラ (植物)|サワラ]] ''C. pisifera'' |

|||

:* [[ヌマヒノキ]] ''C. thyoides'' アメリカ東部に分布 |

|||

=== 利用 === |

|||

* [[神社建築]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

*[http://www.conifercountry.com/conifers/Cup/poc/index.html ConiferCountry ''Chamaecyparis lawsoniana''] |

|||

{{Commons|Chamaecyparis lawsoniana}} |

{{Commons|Chamaecyparis lawsoniana}} |

||

{{デフォルトソート:ろおそんひのき}} |

{{デフォルトソート:ろおそんひのき}} |

||

{{Plant-stub}} |

|||

{{Substub}} |

|||

[[Category:ヒノキ科]] |

[[Category:ヒノキ科]] |

||

2012年1月30日 (月) 07:57時点における版

| ローソンヒノキ | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

若い個体の樹形

| |||||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||||||||

| VULNERABLE (IUCN Red List Ver.2.3 (1994))

| |||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Chamaecyparis lowsonia | |||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||

| ローソンヒノキ | |||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Lawson's Cypress、Port-Orford cedar |

ローソンヒノキ (Chamaecyparis lawsonia) はヒノキ科ヒノキ属の樹木。

分布

アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州北部とオレゴン州南部にまたがる北緯43度50分から43度35分の太平洋に近い限られた地域を原産地とする[2]。縦方向には海岸付近からクラマス山脈(Klamath Mountains)の海抜1500mまでで谷地やしばしば小川に沿って分布する[3]。

太平洋は本種の分布域の気候に対して大きな影響を与え、寒く湿った冬と暖かく乾いた夏となる[2]。降水量は平均的か多い方であり、年間1100 - 2200mmである。ただし、6月から8月までに降るのはこのうちの2% - 4%である。クラマス山脈の高地では積雪量が1m -2mに達するのはふつうである。湿度は夜は高くなるが、谷の内部の一部の地域では日中は乾燥する。霧は海岸沿いの地域ではよく発生し、海岸から離れた山間部でも小さな谷では午前中に良く見られる。夏の曇天は分布域北限付近ではよく見られる。気温の変動は2年ごとに大きく変わる[2]。沿岸部の3か所において、地上1mの月平均気温を測定したところ3地点の平均気温は最低が1月の5℃、同最高は7月の14℃であり、年間平均気温は8.5℃であった。最も暖かい所はオレゴン州Kerbyに近く、標高は350mで平均気温は最低3℃最高22℃で、年間平均気温は11.3℃だった。逆に最も寒い所はカリフォルニア州のシャスタ山 (Mount Shasta)の南西で標高1500m付近の場所で月平均気温は-2℃から14℃で変動し、年間平均気温は5.2℃だった。分布域において観測された地上1mでの最低気温は-15℃である。地下20cmにおける地温は一般的に低く、年間平均4℃ - 11℃となっている。このため凍ることはきわめてまれであり、観測された地温で最も低いのは-0.5℃であった。

本種は多くの土壌・地質で生育する。砂丘、泥炭土壌、普段は涸れ川だが一時的に水が流れるような場所、超苦鉄質岩 (火成岩をケイ素の含有率で分けたときにケイ素をほとんど含まないもの。) の上のような乾燥した場所、堆積岩や閃緑岩の上の肥えた土などなど[2]。最も巨大な個体はオレゴン州Coos Countyで見つかっており、そこは堆積岩が風化した厚い土壌がある。分布域のほとんどの地点において地下1m程度の地点に涸れることない地下水がある。オレゴン州Coos Couty(意訳:コス郡?)の南部では標高が低く超苦鉄質岩かつ湿った場所に多く生育している。

分布域の北限ではベイスギ(Thuja plicata)と生息場所が重なる[4][5]。そのような地域では本種はベイスギと比べてより酸性でカリウム濃度が高く、カルシウムやマグネシウムが少ない場所で見られる。

後述のように有用な林業樹種であり、イギリスなどいくつかの地域にも導入されて栽培されてきた。しかし、1980年代以降、原産地である太平洋岸北西部(Pacific Northwest)以外で大規模に植林されることはなくなってきた。これは根の病害、冬の気象災害に弱く、他の種と比べて生長が遅いからである[2]。

-

シャスタ山と山麓に広がる森林

-

クラウス山脈と針葉樹

形態

成木は樹高60m、胸高直径120-180cmになる大型の常緑針葉樹である。葉は軽く扁平で色は白っぽい青緑色で、3-5mmの小さい葉が扁平な枝にこびり付く様に多数生じる。球果は直径7-14mmで6-10枚の鱗片を持つ。最初は緑色で成熟するにつれて茶色に変わる。雄花は長さ3-4mmで最初は暗赤色だが、早春に花粉を散布すると茶色に変わっていく。樹皮は赤褐色で垂直の筋が目立つ。個体によって繊維質のものから鱗状に裂けるものまで色々ある[3]。

球果1つ当たり2個から4個の種が含まれ、重量面で見ると全体の約20%が種子の重さである[6]。

種子は小さく、1kg当たりに含まれる種子の数は平均すると46万粒である。1g当たりでみると170粒から1300粒まで幅がある。種子には小さな翼が付いているにもかかわらず、もっと大きな針葉樹の種と比べて落下速度は速い。種子の翼があるおかげで種は水に浮かべても沈まない[2][2]。

-

樹皮は細く長く裂ける。

-

葉と雄花

-

8月の若い球果。秋には熟し種子を飛ばす

-

種子は小さな翼を持つ

-

球果をたわわに実らせた梢端部

-

種子を散布した後の球果

生態

生活環

種子の生産が始まるのは樹齢が5年から20年生ぐらいの時である。樹齢7カ月と極々若い木であっても50p/mの濃度のジベレリン酸 (植物ホルモンの一種)を施してやることで花芽を誘導することが出来ることが確認されている[2]。

前述のように本種は雌雄同株であり、1つの個体に雄蕊だけを持つ雄花と雌蕊だけを持つ雌花]の2種類の花をつける。雄花と雌花は同じ枝に形成される。生殖器官の形成が始まるのは春の終わりから夏にかけてである。その年の冬には明るい赤色をした小さなボール状の雄花の中に花粉嚢のない花粉(bladderless pollen)が形成されている。オレゴン州沿岸部においては花粉が飛ぶのは3月中旬である。受粉した花粉がさらに受精まで行くのは1カ月ないし、それ以上後である。種子の成熟はその年の秋、9月か10月である[6]。

種子は湿度10%未満の低湿度の条件で密封し冷凍保存することで10年以上たっても高い発芽率を保つ。ある研究によればこの方法で保存し、13年後に発芽率を確かめたところ43%であった[2]。

発芽には光が必要である。なかでも赤色光は発芽を促進し、遠赤色光はそれを抑制する。温度は人工的な条件下では12℃以下ではほとんど発芽しない[7]。

本種の発芽は子葉が地上に出てくるタイプ (epigeal)である[2]。

苗木は日陰に対する耐性はかなりあるが、密集したところでは枯死していく。成木ばかりが密集して構成されたような森林では生きていけるが、若い木が密集しているようなとても光が入らないような場所では生きてはいけない[2]。

日陰では成長は遅く、2年目の成長期の終わりで4cmにしかならない[2]。これが開けた場所であれば1年目の終わりにで約4cm、2年で約8cmになる。さらに3-0ストックで植林された様な場所だと2年目の終わりには48cmに達する。樹高1.4mに達するのに必要な年数は樹冠で覆われた個体が14年から31年もかかるのに対し、皆伐(全ての木を伐採すること)跡地の個体では僅か5年から11年である[2]。

気候との関係

乾燥によるダメージは比較的暑い場所や内陸で深刻である。混生する他の樹種よりも乾燥の影響を受けやす[2]い。実験では低温と凍結では混生する樹種の中で最も影響を受けた。しかし、野外個体からの報告にはばらつきがある[2]。-25℃でも無傷であったというものがあれば、-13℃で致命的な損傷を負ったというものまである。イギリスにおいては早春の晩霜による損傷は他の樹種よりも少ない。風や氷雪による損傷は受けることは受けるものの、他の樹種と比べて特に被害が大きいというわけではない[2]。

若い個体は山火事によって簡単に死んでしまう。老齢木では厚い樹皮が形成されているので、内部の組織を熱から守るので火災に強い[2]。

他の植物との関係

本種は色々な種類の植物と混生し、色々な植生区分を作る。混生する中でも多いのはシトカトウヒ (Picea sitchensinis)、アメリカツガ (Tsuga heterophylla)、様々な常緑樹、シロモミ (Abies concolor) である[2][8]。砂地から食虫植物のダーリングトニア属(Darlingtonia、カリフォルニアのごく限られた地域で見られ一属一種の珍しい植物)の生えるような沼地でも生育する[9]。大きく成長して商業的価値を持つ個体が多く、しかも生長が早いのはシトカトウヒ(P. sitchensinis)やアメリカツガ(T. heterophylla)との群落で、ベイマツ(Pseudotsuga menziesii、ダグラス・ファーとも)が優勢な場所である。土壌の水分が多い場所では優先種になり、そのような場所では土壌母材が少なくとも超苦鉄質岩(ultramafic rock)であることが多い。Abies concolor が生えるような高地ではよく見ることが出来るが生長は遅い[2]。原産地付近で常緑樹が混生している様な場所では、広葉樹ではなく日陰に耐性のある針葉樹だけで占められている場所が多い。、

本種と混生する植物は場所によって異なる[2][10]。森林において上層を形成し、光を奪い合う競争関係にあるものとしては以下のような樹木が知られている。シトカトウヒ (Picea sitchensis)、アメリカツガ(Tsuga heterophylla)、ベイマツ(Pseudotuga menziesii)、タンオークLithocarpus densiflorus、サトウマツ (Pinus lamberitiana)、 P. jefferyi、 モンチコラマツ (P. monticola), 'Sequoia sempervirens, シロモミ (Abies concolor), シャスタアカモミ (A. magnifica var shastensisnsis) など。

-

アメリカツガ Tsuga heterophylla

-

シトカトウヒ Picea sitchensis

-

ベイマツ Pseudotuga menziesii

-

シロモミ Abies concolor

-

サトウマツ Pinus lambertiana

-

Pinus jefferyi

-

モンチコラマツ Pinus monticola

下層を構成する低木類としては以下のようなものが見られる。ツツジの仲間であるRhododendron macrophyllum や R. occldentale、同じくツツジの仲間でスノキ属 (Vaccinium) の V. ovatum や V. parvifollum、キイチゴの仲間 Rubus spectabllis、クロウメモドキ科のRhamnus purshianaやR. californica、ツツジ科のGautheria shallon、ヤマモモ科のMyrica californica、ナラ類のQuercus vaccinifolla、Q. sadleriana、Leucothoe davisiae, タイヘイヨウイチイ (Taxus brevifolla)、ヒイラギナンテン (Mahonia japonica)の近縁種 M. nervosa、ニシキギ科のPachistima myrsinitesなど。

-

Rhododendron macrophyllum

-

タイヘイヨウイチイ Taxus brevifolla

-

Vaccinium parvifolium スノキ属はブルーベリーと近縁である

-

Rubus spectabllis の果実

-

R. californica

-

Myrica californica

-

Mahonia nervosa

草本として重要なのは以下のような種類である。シダ植物の一種 Polystichum munitum、カタバミの仲間 Oxalis oregana、メランチウム科のXeropphyllum tenax, リンネソウ (Linnaea borealis subsp. longiflora)、メギ科のAchlys triphyllaやVancouveria spp.、ウメガサソウ (Chimaphila japonica) の仲間C. umbellata var. occidentalis、ユリ科の Prosartes hookeri、ヤブコウジ科のTrientalis laticolia, など。

-

シダの一種Polystichum munitum

-

カタバミの一種Oxalis Oregana

-

Xeropphyllum tenax、メランチウム科はAPG分類体系にて新設された科でバイケイソウなどが含まれる。

-

リンネソウ Linnaea borealis

-

Chimaphila umbellata

-

Prosartes hookeri

-

Trientalis borealis

-

Vancouveria 属の一種

動物との関係

実験ではリスやネズミは本種の種子を餌として好まないが、野外では多くの種子がリスやネズミによって食べられていることが観察されている[2]。

菌類・細菌類との関係

本種の病害で特に重要なのが エキビョウキン属 (Phytophthora 属)の菌類による根を腐らせてしまう病気である[2]。1950年代初め、オレゴン州において外来種であるP. lateralisが確認された。この菌は蔓延し、多くの場所で壊滅的な被害をこうむった。(1985年現在、)病害抵抗性の系統も感染した場合の有効な対処方法も見つかっていない。この菌の胞子は水によって運ばれるので、上流部で被害が出ると下流域全体に被害が出ることがある。高台では感染の拡大は緩やかである。高台で感染の拡大が早まったり、分水嶺を越えて被害が出るのは罹病個体、もしくは病原菌を含む汚染土壌の移動によるものとされている。

別のエキビョウキン P. cinnamomi は苗床や造林地において大きな被害をもたらす。この病気は本種以外にもさまざまな植物を侵す。英名White Pocket Top Rot という病害も重大である。この病気の原因菌は(1985年時点で、)分かっていない。これら以外の病気や虫による害は少ない[2]。苗木に対しての動物の加害の度合いは混生する他の針葉樹に比べると大きな変動があり、高い時もあれば低い時もある[2]。

Seridium unicorne はヒノキ樹脂胴枯れ病を引き起こす。本種はこの病気に感受性が高く、発症した場合は枯死してしまうことが多い。[11]。

アメリカ西海岸ではナラ類が急激に衰弱し死んでしまうen:Sudden oak deathの流行も問題になっており、これもエキビョウキンの一種、P. ramorumの感染によるものである。

-

P. lateralis の感染により枯死したローソンヒノキ。

-

アメリカ西海岸ではen: Sudden oak deathの発生も大きな被害をもたらしている。

名前

本種はアメリカ合衆国オレゴン州 Port Orfordで発見されたあと、1854年にスコットランド(Scotland)のエディンバラ(Edinburgh)にあるローソン・アンド・サン種苗場(Lawson and Son nursery)に勤めるコレクターによってイギリスへと運ばれた。その後スコットランドの植物学者アンドリュー・マレー (Andrew Murray)によって「Lawson's Cypress」の名が与えられた。アメリカ合衆国農務省 (United States Department of Agriculture, USDA)では公式には Port Orford Cedarの名を用いており、原産地付近に住む住民のほとんどもこの名称を使う。だが、本種はCedar (シダー)ではない(狭義のシダーはヒマラヤスギ属(Cydrus)のみを指す)ために、植物学者の多くはこの名称を避けて「Lawson's Cypress」を使うことを好み、「Port Orford Cedar」はほとんど使われない。園芸の分野では本種はとても重視される樹種であり、ほとんどの場合「Lawson's Cypress」が用いられている[3]。

分類

本種はサワラ (Chamaecyparis pisifera) とともに始新世に生息していた絶滅種C. eureka の近縁であるという報告がある[12]。

人間との関係

木材利用

木材は軽く、それでいて真っ直ぐであり腐朽に耐性もある。これは東アジアの一部の国では高い価値を持っており、中でも日本向けに大量に輸出されている[3]。

日本では在来種であるヒノキ (C. obtusa) の代用品として扱われている。ヒノキと同じく木材は強い香りを放つ[3]。心材(木材の中心部分)は淡い黄白色から黄褐色で、辺材(木材の周辺部分)は心材部分よりも薄い色をしている[13]。

園芸利用

本種は園芸分野の重要樹種の一つであり、いわゆるコニファーと呼ばれるものの一つに扱われる。樹冠の形状、部分ごとの生長の割合、葉の色などによって選抜されて、何百もの名前が業者によって付けられている[3]。

-

きれいに選定された個体

-

稚樹の寄せ植え

-

園芸品種 C. lawsoniana "Ellwoodii" の葉

参考文献

- United States Department of Agriculuture Forest Service "Port-Orford-cedar"

- Wikipedia 英語版 en:Chamaecyparis lawsoniana

- 林業技術ハンドブック (2001) 林業改良普及協会

- 植物病理学事典 (1995) 日本植物病理学会編 養賢堂

- 原色木材大図鑑 (1980) 貴島恒夫, 岡本省吾, 林昭三, 保育社

脚注

- ^ Conifer Specialist Group 2000. Chamaecyparis lawsoniana. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Zobel, Donald B., Lewis F. Roth, and Glenn M. Hawk. 1985. Ecology, pathology and management of Port-Orford-cedar (Chamaecyparis lawsoniana). USDA Forest Service, General Technical Report PNW-184. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Portland, OR. 161 p.

- ^ a b c d e f Wikipedia 英語版en:Chamaecyparis lawsoniana 18 December 2011 UTC の版

- ^ Imper, David K. 1981. The relation of soil characteristics to growth and distribution of Chamaecyparis lawsoniana and Thuja plicata in southwestern Oregon. Thesis (M.S.), Oregon State University, Corvallis. 100 p.

- ^ Imper, D. K., and D. B. Zobel. 1983. Soils and foliar nutrient analysis of Chamaecyparis lawsoniana and Thuja plicata in southwestern Oregon. Canadian Journal of Forest Research 13:1219-1227.

- ^ a b Harris, A. S. 1974. Chamaecyparis Spach White-cedar. In Seeds of woody plants in the United States. p. 316-320. C. S. Schopmeyer, tech. coord. U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook 450.

- ^ Zobel, Donald B. (n.d.) Unpublished data. Oregon State University, Corvallis.

- ^ Franklin, Jerry F., and C. T. Dyrness. 1973. Natural vegetation of Oregon and Washington. USDA Forest Service, General Technical Report PNW-8. Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Portland, OR. 417 p.

- ^ Barbour, M. G., and Jack Major, eds. 1977. Chapters 2, 10, 19, 20. In Terrestrial vegetation of California. John Wiley, New York. 1002 p.

- ^ Hawk, Glenn M. 1977. A comparative study of temperate Chamaecyparis forests. Thesis (Ph.D.), Oregon State University, Corvallis. 195 p.

- ^ 植物病理学事典 p. 646

- ^ Kotyk, M.E.A.; Basinger, J.F. (2003). "Early Tertiary Chamaecyparis Spach from Axel Heiberg Island, Canadian High Arctic". Canadian Journal of Botany 81 (2): 113–130

- ^ 原色木材大図鑑 p. 22

関連項目

分類・近縁種

- ヒノキ属 Chamaecyparis