「マンサ・ムーサ」の版間の差分

削除された内容 追加された内容

m ロボットによる 変更: en:Musa (mansa) |

m 一部加筆、外部リンク追加 |

||

| 26行目: | 26行目: | ||

'''マンサ・ムーサ'''は、[[マリ帝国]]10代目の王(マンサ)。'''マンサ・ムサ'''とも表記する。カンク・ムーサ(Kankou Musa)、カンゴ・ムーサ(Kango Musa)、カンカン・ムーサ一世(Kankan Musa I)とも。この王の時代からマンサ・スレイマン(Mansa Suleyman,在位:[[1341年]]--[[1360年]])の時代までにマリ帝国は最盛期を誇った。 |

'''マンサ・ムーサ'''は、[[マリ帝国]]10代目の王(マンサ)。'''マンサ・ムサ'''とも表記する。カンク・ムーサ(Kankou Musa)、カンゴ・ムーサ(Kango Musa)、カンカン・ムーサ一世(Kankan Musa I)とも。この王の時代から[[マンサ・スレイマン]](Mansa Suleyman,在位:[[1341年]]--[[1360年]])の時代までにマリ帝国は最盛期を誇った。 |

||

==メッカ巡礼== |

==メッカ巡礼== |

||

マンサ・ムーサは[[1324年]]に行った[[メッカ]]巡礼で有名である。豪華なムーサの一行は周辺の国家にマリ帝国の富裕さを知らしめた。途上で訪れた[[カイロ]]では莫大な黄金をばらまいたため、金相場が暴落し |

マンサ・ムーサは[[1324年]]に行った[[メッカ]]巡礼で有名である。豪華なムーサの一行は周辺の国家にマリ帝国の富裕さを知らしめた。一行は[[ニジェール川]]上流の首都[[ニアニ]]からワラタ(現[[ウアラタ]]、[[モーリタニア]])、[[タワト]](現在の[[アルジェリア]]の都市)を通った。途上で訪れた[[カイロ]]では莫大な黄金をばらまいたため、金相場が暴落し10年以上の間[[インフレーション]]が続いたといわれる。 |

||

==周辺地域の征服== |

==周辺地域の征服== |

||

マリ帝国は先代の王からの征服事業により支配地域を拡大していった。[[マンサ・サクラ]]([[1285年]] -- [[1300年]])の治世での[[ガオ (都市)|ガオ]]征服はその例である。ムーサ自身も西方の[[テクルール]]を征服し、東方は[[ハウサ諸国]]との境界まで領土を拡大した。このような周辺地域の平定により上記の大規模巡礼が可能になった。 |

マリ帝国は先代の王からの征服事業により支配地域を拡大していった。[[マンサ・サクラ]]([[1285年]] -- [[1300年]])の治世での[[ガオ (都市)|ガオ]]征服はその例である。ムーサ自身も西方の[[テクルール]]を征服し、東方は[[ハウサ諸国]]との境界まで領土を拡大した。このような周辺地域の平定により上記の大規模巡礼が可能になった。 |

||

==建設事業== |

|||

敬虔な[[ムスリム|イスラム教徒]]であったムーサは[[ティンブクトゥ]]とガオに[[モスク]]や[[マドラサ]]を建設するという大事業に乗り出した。 |

|||

==外部リンク== |

|||

*[http://www.history.com/classroom/unesco/timbuktu/mansamoussa.html History Channel: Mansa Moussa: Pilgrimage of Gold] |

|||

*[http://www.bu.edu/africa/outreach/materials/handouts/k_o_mali.html Al-Umari's description of Mansa Musa's 1324 visit to Cairo] |

|||

*[http://www.isidore-of-seville.com/mansa/ Sondiata and Mansa Musa on the Web] [[web directory]] |

|||

*[http://www.africanholocaust.net/africanlegends.htm#mansa African Legends page] |

|||

*[http://www.africanevents.com/Essay-Habeeb-MansaMusa.htm African Events Mansa Musa page] |

|||

*[http://www.blackhistorypages.net/pages/mansamusa.php Mansa Musa], from Black History Pages |

|||

*[http://www16.plala.or.jp/africanhistory/kings.htm 王者・覇者・賢者達] |

|||

{{先代次代|マリ帝国の王|'''10代目'''<br >マンサ・ムーサ<br />1312年 -- 1337年|[[アブバカリ2世]]|[[マンサ・スレイマン]]}} |

{{先代次代|マリ帝国の王|'''10代目'''<br >マンサ・ムーサ<br />1312年 -- 1337年|[[アブバカリ2世]]|[[マンサ・スレイマン]]}} |

||

2009年9月9日 (水) 10:13時点における版

| マンサ・ムーサ Mansa Musa | |

|---|---|

| マリ帝国の王(マンサ) | |

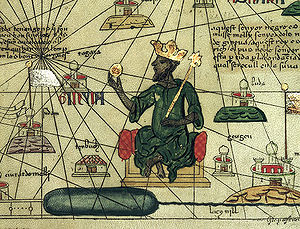

砂金を手にするマンサ・ムーサ | |

| 在位 | 紀元1312年 -- 1337年 |

| 全名 | マンサ・カンク・ムーサ |

| 出生 |

不明 |

| 死去 |

1337年? |

| 子女 | マガン2世 |

| 王朝 | ケイタ朝 |

| 父親 | Faga Laye |

マンサ・ムーサは、マリ帝国10代目の王(マンサ)。マンサ・ムサとも表記する。カンク・ムーサ(Kankou Musa)、カンゴ・ムーサ(Kango Musa)、カンカン・ムーサ一世(Kankan Musa I)とも。この王の時代からマンサ・スレイマン(Mansa Suleyman,在位:1341年--1360年)の時代までにマリ帝国は最盛期を誇った。

メッカ巡礼

マンサ・ムーサは1324年に行ったメッカ巡礼で有名である。豪華なムーサの一行は周辺の国家にマリ帝国の富裕さを知らしめた。一行はニジェール川上流の首都ニアニからワラタ(現ウアラタ、モーリタニア)、タワト(現在のアルジェリアの都市)を通った。途上で訪れたカイロでは莫大な黄金をばらまいたため、金相場が暴落し10年以上の間インフレーションが続いたといわれる。

周辺地域の征服

マリ帝国は先代の王からの征服事業により支配地域を拡大していった。マンサ・サクラ(1285年 -- 1300年)の治世でのガオ征服はその例である。ムーサ自身も西方のテクルールを征服し、東方はハウサ諸国との境界まで領土を拡大した。このような周辺地域の平定により上記の大規模巡礼が可能になった。

建設事業

敬虔なイスラム教徒であったムーサはティンブクトゥとガオにモスクやマドラサを建設するという大事業に乗り出した。

外部リンク

- History Channel: Mansa Moussa: Pilgrimage of Gold

- Al-Umari's description of Mansa Musa's 1324 visit to Cairo

- Sondiata and Mansa Musa on the Web web directory

- African Legends page

- African Events Mansa Musa page

- Mansa Musa, from Black History Pages

- 王者・覇者・賢者達

|

|