京の大仏

京の大仏(きょうのだいぶつ)は、京都の方広寺(現在の京都市東山区)にかつて存在した日本の大仏(毘盧遮那仏像)。

初代から4代目まで存在したが、4代目大仏が焼失したことから現存していない。3代目大仏は、日本三大仏の1つに数えられた[5]。

初代大仏は、文禄5年(1595年)に豊臣秀吉の発願によって造られ[6]、その後破却された[7]。慶長17年(1612年)2代目大仏が完成したが[8]、寛文2年(1662年)の寛文近江・若狭地震によって損壊した[9]。寛文7年(1667年)に3代目大仏が再建されるも、寛政10年(1798年)に落雷によって焼失した[10]。天保14年(1843年)には4代目大仏が造られたが[11]、1973年(昭和48年)に失火によって焼失した[12]。

本項では、大仏を主題に、大仏殿(方広寺大仏殿)についても述べる。「方広寺」の記事も参照のこと。

各大仏・大仏殿の顛末(通史)[編集]

※ 日付は、明治改暦以前については、特記なき限り太陰太陽暦による和暦で表記している。

※ 江戸時代中期以前に「方広寺」という寺号は存在しないが、その時期についても、便宜的に一般に定着している「方広寺」の寺号で記述する。

秀吉による造営と滅失 (初代大仏・初代大仏殿)[編集]

豊臣秀吉は天正14年(1586年)に、松永久秀の焼き討ちにより焼損した東大寺大仏に代わる新たな大仏を、京都で造立することを発願する[6]。室町時代の京都には、身の丈8丈(身の丈表記は大仏が立ち上がったと仮定した場合の寸法で、実寸は4丈〈約12メートル〉とされる)の雲居寺大仏と、身の丈5丈(実寸は2丈5尺)の東福寺大仏が存在しており[15]、前者は室町幕府将軍の足利義教の肝いりの政策として造立(再建)され[16]、『応仁記』に「雲孤寺(雲居寺)と申すは奈良半仏尊の像、雲を穿つ大伽藍」と記されるなど、東大寺大仏と並び称されるほど京都にその威容を誇っていたが、応仁の乱で焼失していた[17]。

本能寺の変の後、織田信長の後継者としての地位を確立しつつあった秀吉は、当初は天正寺という巨大寺院を造立する計画であった[18][19]。この寺院は京都大徳寺近傍の「紫野」に造営する計画となっていた[19][18]。正親町天皇の真筆による「天正寺」と書かれた勅額が秀吉に下賜され[20]、信長の葬儀の導師を勤めた大徳寺の古渓宗陳を開山に招請した[18]。秀吉は紀伊国の根来寺の大伝法堂を、天正寺の仏殿にするため、それを解体して資材を京都へ移送するよう命じた[20]。天正寺造営の計画は順調に進むかのように思われたが、途中で中断され、計画は雲散霧消になってしまった[20][18]。天正寺造営中断の理由について、信長の菩提を弔うことが主目的であったとされるが、天正13年(1585年)に秀吉が関白に任官し、もはや織田氏に配慮する必要性がなくなったためとする見解もある[6]。開山に召集された古渓宗陳は博多へ追放されてしまった[18]。根来寺の大伝法堂の部材は大坂で放置され、腐朽してしまったという[21]。なお天正寺の建設予定地には、後に明治天皇によって、信長を祭神とする建勲神社が創建された。

秀吉は天正寺に代わり、巨大な大仏を造立することを企図するようになった[18]。当初計画では、東山の東福寺の南方にある遣迎院付近に大仏を造立することになっており[22]、遣迎院の他所への移転が進められた。公家の吉田兼見が著した『兼見卿記』天正14年(1586年)4月1日条に「東福寺に至り御出、この近所に大仏御建立あるべし、その地を御覧のため御出と云々」とあり、秀吉は当該地の視察を行っている[23]。しかし大仏と大仏殿の造立はいったん中止され、遣迎院の移転も途中で中止された。その結果、遣迎院は南北に分立されてしまった。なおこの計画が実現していた場合、方広寺大仏と東福寺大仏という二つの大仏が、極めて隣接して双立する形となる。

天正16年(1588年)に秀吉は、計画地を三十三間堂北側にあった佛光寺の敷地に変更して、大仏造立を再開した。佛光寺は秀吉の別荘「龍臥城」のあった現在地へ移転させられた[24]。瀧尾神社も方広寺大仏殿造立のため、遷座させられたという。ルイス・フロイスの書簡には「奈良の大仏を、金で塗った千余体の仏像のある大寺院(三十三間堂)の付近に造ることを命じた」とある[25]。大仏・大仏殿造立にあたり、まず基壇の築造がなされた[26]。フロイスの『日本史』には「礎石を築くにあたって、都じゅうの人々を召集し、種々の踊りや遊戯、祭り、その他催し物を行い、全員が盛装して参加するように呼び掛けた」とあり[27]、『多聞院日記』天正16年(1588年)5月12日条には「京には大仏建立とて、石檀を積み、土をあげて、その上にて洛中上下の衆に餅酒下行して踊らせらるる、ことごとしき普請なり」[27]とあることから、京都民衆を多数動員して基壇上で踊らせ、地盤固めをさせていたようである[28]。同年に秀吉は刀狩令を発布した。「右取りおかるべき刀・脇差、ついえにさせるべき儀にあらずそうろうのあいだ、今度大仏御建立の釘・鎹(かすがい)に仰せつけらるべし、しからば、今生の儀は申すにおよばず、来世までも百姓たすかる儀にそうろうのこと(『小早川家文書』)」という条文が広く知られるが、刀狩で民衆から奪取した刀剣類が、方広寺大仏造立のために用いられることが盛んに喧伝された[29]。

秀吉は大仏殿造立にあたり、諸大名に大仏殿の建材に適した材木(巨木材)を提供するよう命じた。徳川家康は富士山麓の巨木を黄金千両もはたいて方広寺へ運搬したとされ[30]、島津義弘は屋久島の屋久杉を伐採して、秀吉に提供したという[31]。屋久島にはウィルソン株という巨大な杉の切り株が残されているが、これは大仏殿造立のため伐採された屋久杉の切り株であるという[32]。『島津家文書』には、天正17年(1589年)に豊臣氏から、大仏殿用の柱1本と百姓から取り上げた刀・脇差3万腰の提供を命じられたとある[33]。なお後述のように、この時に日本国内の、木造大規模建築に適した建材(巨木)はほとんど伐採され尽されてしまった。そのため2代目方広寺大仏殿および、3代目東大寺大仏殿造立の際には、建材不足に悩まされ、苦肉の策として、柱は寄木材が採用されることになった。

秀吉は大規模工事に巧みであった高野山の木食応其を大仏殿造営の任にあたらせた[34][30]。大仏殿は鴨川東岸地区を南北に貫く大和大路に西面して建てられ、また大和大路の西側には秀吉の手により伏見街道も整備され、さらに秀吉は五条大橋を六条坊門に移し京外への出口とするとともに大仏への参詣の便とした[35]。方広寺初代大仏・大仏殿については史料が少なく全貌の把握が困難であるが[注釈 1]、建築史学者の黒田龍二監修の下、大林組が広報誌「季刊大林」にて、各種文献史料・考古学的知見・建築学的知見から復原案を提示している(『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』)。

基壇の造営が完了し資材の調達がなされたので、大仏・大仏殿造営の運びとなるが、まず先行して大仏が造立されたと考えられている。ルイス・フロイスの『日本史』には以下の記述がある。

この偶像(大仏)は、背丈が巨大で、寺院が完成しても(後から)内部に収めるわけにはいかなかったので、まず中央に偶像を造り、その周囲に寺院を建築してゆくことになった。そして諸国から召集したおびただしい数の人手をもって、この広大な建築をいっそう順調に進捗せしめるために、同所に巨大な土山を築かせ、その頂上に備え付けた巻き揚げ機をもって、柱その他寺院の建材を引き上げた[36]。

秀吉の造立した方広寺初代大仏は木造で造立された。木造の初代大仏の造立には、仏師の宗貞・宗印兄弟が製作に当たったという[22][37]。彼らが製作に当たった他の仏像には、同じく秀吉が造立に関与した金峯山寺蔵王堂の木造蔵王権現立像3躯がある[37]。並立する3躯のうち、中央の像は最も高さがあり約7メートルもあるが、彼らはこうした巨像の造立を得意としていたようである。また奈良の伝香寺には宗貞の作の釈迦如来座像が安置されるが、それは方広寺大仏の試みの仏像との伝承がある。初代大仏は後述のように慶長伏見地震で損壊するのだが、醍醐寺座主の義演が著した、地震の被害状況を記した『文禄大地震記』には大仏の構造について以下の記述がある。「木ヲ以テ骨トナシ、其上ヲシツクイニテ塗タリ、其上ヲ漆ニテヌリテ、金薄悉押ス」[38]。このことから木造で大仏の躯体を作り、漆喰で固めた上、さらに漆を塗って金箔を貼るという構造であったと考えられている。また同じく義演が著した『義演准后日記』慶長7年12月4日条(新暦では1603年1月15日、後述のように初代大仏殿が焼失した日)には、「太閤(秀吉)、この大伽藍御建立御発起のとき、まず最初異朝(外国)のもの来たりて、本尊漆喰にて造立おわりて、その後、堂周備、(中略)本尊といい、後光といい、ことごとく黒漆、その上を金箔にておしたてまつる」とある[39]。『愚子見記』によれば、秀吉によって造立された初代大仏は、東大寺の大仏より大きい6丈3尺(約19m)であったという。

なお当初計画では、秀吉は大仏を銅像で造立しようとしていたことが一次史料から窺える。『多聞院日記』天正17年(1589年)2月18日条に「大仏の尺迦(釈迦)、今日より鋳るよしなり」とある[36]。『義演准后日記』には唐人(中国人)の勧めに従って、木造でかつ表面を漆喰塗として大仏を造立したとの話が散見されるが、これは明から漆喰職人が渡来し、「油硴漆喰(ゆがきしっくい)」の技法が日本にもたらされたことに関係しているとされる[40]。「油硴漆喰」は牡蠣灰に油を入れ硬化させる漆喰の技法で、従来の漆喰よりも強度があった。大仏の構造が銅造から木造に変更された理由について、後者の方が大仏造営の工期を大幅に短縮できるので、既に50代になっていた秀吉が、自身の生前に落慶を間に合わせるため木造での造立に計画を変更したとされるが、一次史料には設計変更の明確な理由が書き残されていない。

大仏殿の造営工事については、『時慶記』によれば、天正19年(1591年)5月20日に柱立(立柱工事)が開始され[41]、『言経卿記』天正20年(1592年)11月24日条に「大仏立柱相済む」とあるので、天正20年(1592年)に立柱工事が完了したようである[42]。しかし天正20年(1592年)からは朝鮮出兵(文禄・慶長の役)が開始され、軍船の造営に資材と人手が回されることがあり、しばしば方広寺造営工事が中断された。『高野山文書』には「材木・人数など指し合いそうろうあいだ、大仏の儀まずまず打ち置き」とある[43]。『多聞院日記』文禄2年(1593年)9月24日条に「京の大仏棟上げこれあり」とあることから、文禄2年(1593年)9月に棟上げがなされ[42]、『時慶記』同年12月条に「大仏殿も瓦下地出来、所々瓦上げそうろう」とあることから、同年瓦を葺く作業も開始された[42]。二次史料ではあるが『当代記』には「文禄3年(1594年)このころ、東山の大仏ようやく出来のあいだ、足代(仮設足場)をも取り、仏体をも塗り、築山をも引く」とある[36]。方広寺初代大仏・大仏殿は、文禄3年(1594年)中に仮設材を撤去し、文禄4年(1595年)にはおおよそ完成していたと考えられている。

方広寺初代大仏殿を描いた絵図資料として、慶長11年 (1606年) 作とされる豊臣家御用絵師の狩野内膳による『豊国祭礼図屏風』がある。この屏風には方広寺大仏殿が描かれているが、現存する後述の2代目大仏殿指図(設計図)や大仏殿を描いた江戸期の他の絵図と、破風の形状などが異なって描かれている(詳細は後述)。方広寺大仏殿には観相窓 (堂外から大仏を拝顔できるようにする窓) があり、その上部に破風があるのが特徴であるが、他の絵図では唐破風なのに対し、本屏風では切り上げ破風となっている。このような相違点について絵師のミスでなければ、本屏風は初代大仏殿の造形を描いたものであり、初代大仏殿と2代目大仏殿は細部意匠が異なっていたのだろうとされている[44][45]。『豊国祭礼図屏風』以外の絵図資料では、歴史学者の河内将芳は、2010年に名古屋市博物館で催された特別展『名古屋開府400年記念 変革のとき桃山』に出展された、『洛中洛外図屏風』(個人蔵)に描かれている方広寺大仏殿は、屋根の形状から考えて初代大仏殿を描いたものではないかとしている[46]。当該屏風は2010年の名古屋市博物館の特別展で初公開されたもので、それに描かれている伏見城が、慶長伏見地震での倒壊後、秀吉によって再建され、慶長5年(1600年)の伏見城の戦いで焼失した豊臣期木幡山伏見城(第III期)を描いたものではないかとして注目された[47]。当該屏風に描かれる方広寺大仏殿についても、観相窓上部の破風が切り上げ破風で描かれている。なおこの屏風の大仏殿の外壁は黒塗りで、金細工が施されているように描かれているが、その点については実物に正確なのか不明である。当該屏風の白黒写真については河内将芳の著『秀吉没後の豊臣と徳川 京都・東山大仏の変遷からたどる』 p.85に、カラー写真については2010年の展覧会図録である『変革のとき桃山 名古屋開府四〇〇年記念特別展』 p.62-63 にそれぞれ掲載がある。

東寺の金堂の正面のファサードは、方広寺初代大仏殿を模して造立されたとの伝承がある[48]。東寺の金堂は豊臣秀頼の寄進で造立されたものであるが、『豊国祭礼図屏風』で描かれた大仏殿の正面の外観と東寺金堂のそれは極めて類似している。東寺金堂の観相窓の高さは、安置されている薬師如来の御顔の高さと合っていないので、窓を開けても如来の光背しか見えず、観相窓としては無用の代物になってしまっているという [48]。ただし明かり取り窓としては機能しているという [48]。これは本来この建物のデザインは、大仏を安置するために意匠されたもので、丈六の薬師如来像を安置するために意匠されたものではない(東寺のために意匠されたものではない)ためとされている[48]。

文禄4年(1595年)9月25日からは、方広寺境内に組み込んでいた妙法院の巨大な経堂で千僧供養が行われるようになった[49]。秀吉は京都およびその近郊(山城国)に拠点を有する八宗(天台宗・真言宗・律宗・禅宗・浄土宗・日蓮宗・時宗・浄土真宗)に対して、各宗派ごとに100名の僧で千僧供養に出仕するよう命じた(よって出仕する僧は正確には千人ではなく800人であった)。千僧供養は以後豊臣家滅亡まで、毎月行われた。なお当時の方広寺の境内は広大なもので、妙法院はもとより、現在の豊国神社、京都国立博物館、そして三十三間堂の敷地をも含むものであった。現在の方広寺、豊国神社から国立博物館西側に見られる巨大な石を積んだ石垣はかつての大仏殿の石垣であり、また三十三間堂南に遺る太閤塀(重要文化財)や南大門(重要文化財・豊臣秀頼が築造)も方広寺造営の一環として整備されたものである。東寺の南大門(重要文化財)は方広寺西門(境内に組み込まれていた三十三間堂の西門も兼ねる)として建築されたものを明治になって東寺に移築したものである[50]。 文禄5年閏7月13日(1596年9月5日)に起きた慶長伏見地震により、開眼前の初代大仏は損壊した[51][49][注釈 2]。慶長伏見地震による地震の震度について、歴史地震研究者の西山昭仁は、震源に近い伏見では被害状況から震度7と考えられるが、京都では震度5強程度ではなかったかとしている[38]。『義演准后日記』によると、大仏の胸が崩れ、左手が落ち(日記の原文は「左御手崩落」で、拝観者から見て左の手、すなわち大仏の右手が落ちたとする解釈もある)、全身に所々ひび割れが入ったという[51][53]。ただし大仏の光背は無傷で残ったという[54]。また義演が日記を著した後に、資料を集め義演が加筆修正した『文禄大地震記』には以下の記述がある。「大佛殿事十四日、霽、夜中予罷向了、大佛本堂無爲、聊モ不損、礎所ニ依テ二寸バカリニヱ入也、本尊ハ大破也、左ノ御手摧テ落ル、御胸同前、其外無爲歟、雖然、木ヲ以テ骨トナシ、其上ヲシツクイニテ塗タリ、其上ヲ漆ニテヌリテ、金薄悉押ス、大地震ユリタキマヽユリ摧タル間、假令氷タル壁ノゴトク見了」[38]。上記記述について、大仏の表面に亀裂が生じて(ひび割れた)氷の壁のように見えたとする点が注目される。

大仏損壊の原因について、工期短縮のために銅造ではなく、木造としたことが裏目に出たとされる[55]。またひび割れの原因は表面が漆喰塗りのためとされる。しかし銅造にしていたとしても大仏の巨大さゆえの自重過多のため、別の問題が生じ、いずれ損壊したであろうとする指摘もある。後述のように2代目大仏は銅造であったが、結局損壊してしまった原因について、地震などの外圧によるものではなく、経年劣化で大仏に傾きや亀裂が生じたためではないかとする説がある[56]。なお初代大仏の被災現場のシーンを漫画などで描く場合、大仏の頭部が落下したように描かれることもあるが(石ノ森章太郎作『マンガ日本の歴史』、宮下英樹作 『センゴク』など)、地震で初代大仏の頭部が落下したとの記述は『義演准后日記』や『文禄大地震記』には見られない。

秀吉は大仏が損壊したことに大変憤り、一説には怒りのあまり、大仏の眉間に矢を放ったと伝わる。また秀吉は「夫仏像ヲ安置スルハ、国家ヲ安泰ナラシメンガタメナリ、余若干ノ金銀ヲ抛チ、南都ノ旧規ヲ模シ、数年ヲ経テ成就シヌ、其志ヲモ思ハズ、汝ガ身ノ大ナルニモ恥ズ、一身ヲ保ツ事ダニ能ハズ、裂摧タルハ何ゾヤ、汝ガ如キ用ニモ立ザル仏ヲ、余信ズルコトアルベカラズ(出典:『朝鮮太平記』)」と大仏を面罵したとされる。上記逸話について、いくつかの二次史料(馬場信意著『朝鮮太平記』など)に記録されることから信憑性を疑問視する向きもあるが、歴史地震研究者の西山昭仁は、地震後の秀吉の動向を分析し、実際に「秀吉が方広寺を訪問し大仏に矢を放った」と仮定した場合、それがなされたのは閏7月15日のことではないかとしている[55](ただし本震の後も余震が続いており、秀吉が身の危険を冒してまで、損壊した大仏に近づいて矢を放ったかという疑問点が残る。堂外から観相窓越しに大仏の眉間に矢を放つことも可能だが、飛距離がある。)。後述のように秀吉は何のためらいもなく損壊した大仏の破却を命じたが、(大仏に矢を放ったとする逸話も含めて)このような不遜な態度を取った原因について、秀吉は大仏を信仰の対象としてではなく、自らの権力を誇示するための道具としか見なしていなかったためとする説がある[9]。華厳宗の僧侶で歴史学者の平岡定海は、「方広寺自体が宗教的性格を具備せず、(中略) ただ「巨大なもの」として、単に東大寺大仏殿以上のものという形式的な要望、すなわち太閤(秀吉)の記念物ということにのみ終始した」としており[57]、歴史学者の河内将芳も方広寺に宗教的性格があまり見られないことを指摘している。方広寺には巨大な大仏や大仏殿などが整備されたが、学識のある僧侶の配置や、衆生(一般大衆)を救うための法要の執り行いなど、寺院としての宗教的な要件を方広寺に具備させることに秀吉は無関心で(千僧供養)は秀吉の祖父母を供養するという私的な目的で開始された)、秀吉が大仏を発願したのは、宗教的意味合い(信仰)よりも、京都のランドマークとなるような巨大な大仏・大仏殿を造立し、自らの権力誇示を図ることの方が主目的であったとする見解が優勢である。なお損壊した大仏とは対照的に、初代大仏殿は地震による損壊を免れた[54][49]。先述の大林組の論文『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』では、初代大仏殿復元案に対し慶長伏見地震の揺れに対する構造計算(時刻歴応答解析)を行った結果が掲載されており、極めて軽微な損壊に留まるとしている。方広寺大仏殿の架構構造は貫を多用する大仏様であったことが文献記録から分かるが、それが地震抵抗に極めて有益であるとする。方広寺の境内周囲は、築地塀で囲まれていたが、それは地震で倒壊した[58]。

初代大仏は損壊したとは言え全壊ではなかったので、その後しばらくそのまま残されていた。ただし大仏は畳表で覆い隠され、人目につかないようにされていたという[7]。『義演准后日記』文禄5年(1596年)8月2日条に「畳の面(表)をもってこれをつつむと云々、修覆のあいだ、見苦しきゆえか(大仏が畳表で包まれているが、これは修復まで損壊した大仏を晒すのは見苦しいためか)」とする記述があり、初代大仏は修復工事がなされるのではないかとする観測があったことが分かる[7]。しかし『義演准后日記』慶長2年(1597年)5月23日条に「今日大仏へ太閤御所御成、本尊御覧、早々くすしかへの由仰云々(秀吉公が大仏を御覧になり、早く取り壊せなどと命じた)」とする記述があり、最終的に秀吉の命令で、初代大仏は解体されることが決まった[7]。この大仏解体の命令は、秀吉が方広寺での千僧供養会に訪れた際になされたものである[7]。なお宣教師ぺドウロ・ゴーメスの書簡には「自身の身すら守れぬ大仏が人びとを救えるはずもないとして、大仏を粉々になるまで砕いてしまえと命じた」と記録されるほか、『当代記』には秀吉が「かように我が身を保てえざる仏体なれば、衆生済度は思いも寄らず」と発言したと記述される[59]。「自身の身すら守れない大仏が人びとを救えるはずもない」の話のくだりについて、『義演准后日記』の記述については、秀吉が解体の命令を下した際に、義演ないしは配下が立ち会っていたと思われ、信憑性があると考えられているが、云々(うんぬん)で端折られてしまっているので記述がない。ぺドウロ・ゴーメスの書簡と『当代記』の記述は、当時流布していた風説を記録したものと思われ、秀吉が大仏の解体を命じたのは事実だが、「自身の身すら守れない大仏が人びとを救えるはずもない」の部分は、実際に秀吉がそのような発言をしたかは不明である[59]。秀吉ならそのようなことを発言するだろうとの憶測による、後付けの作り話の可能性もある[注釈 3]。ただ秀吉が損壊した大仏を目前に、大仏を取り壊すよう命じた事実は、当時かなりの衝撃をもって一般大衆に受け取られたようで、先述の「秀吉が怒りのあまり大仏の眉間に矢を放った」とする真偽不明の逸話のように、さまざまな風説が流布していたようである。なお東大寺が炎上し大仏が焼損した原因について、昨今の研究では松永久秀の故意ではなかった(偶発的なもの)ともされるので、秀吉は日本史上唯一の大仏の破壊を命じた人物である可能性がある。

秀吉は夢のお告げと称して、損壊した大仏に代わり、新たに由緒ある信濃善光寺如来(善光寺式阿弥陀三尊)を大仏殿に移座して本尊に迎え、落慶法要を行うことを計画する[53]。善光寺如来は武田信玄が上杉氏による戦災からの保護を口実として、寺ごと甲斐国に移転させていたので、当時善光寺如来は甲斐善光寺に安置されていた(一時期武田氏を滅ぼした織田氏によって善光寺如来は外部へ持ち出されるが、本能寺の変で織田氏が衰亡すると、如来を譲り受けた徳川家康によって甲斐へ返還された)。木食応其の尽力により、慶長2年(1597年)7月18日に善光寺如来が京に到着し、大仏殿に遷座された。善光寺如来は、大仏を取り壊した台座の上に宝塔(厨子のようなものか?)が造られ、そこに安置された[60]。『匠明』によると平内吉政が宝塔を製作したという[61]。先述の同年5月23日の秀吉による初代大仏の解体の命令は、善光寺如来を安置するため、初代大仏を取り除け、その台座上に空いた空間を作ることが目的であったと考えられている[62]。なお無傷であった初代大仏の光背はそのまま残されていたという[60]。これ以後大仏殿は「善光寺如来堂」と呼ばれることになり、如来を一目拝もうとする人々が押し寄せるようになった[63]。相国寺の僧西笑承兌は自身の日記の中で、方広寺の本尊が巨大な大仏から小振りな善光寺如来に替わったことは、天下人が織田信長から豊臣秀吉に替わったことの如くだと評した[53]。また大仏が慶長伏見地震という不慮の出来事で損壊したことを、信長が本能寺の変という不慮の出来事で落命したことにもなぞらえている[53]。

秀吉は翌慶長3年(1598年)病に臥した。これは善光寺如来の祟りではないかという風説が京都民衆の間で広まったことで、同年8月17日、善光寺如来は信濃国の善光寺へ戻されることになった[53]{{甲州征伐で武田氏を滅ぼすと、織田氏は戦利品として善光寺如来を岐阜の善光寺へ遷座させたが、直後に本能寺の変が発生し、信長・信忠父子が自刃に追い込まれたことから、善光寺如来を私利で外部に持ち出すと祟られるとする噂が囁かれるようになった。}}。しかし秀吉は8月18日に死去した。秀吉の死は外部に伏せられ、8月22日には本尊の無い大仏殿で、大仏殿の完成を祝う大仏堂供養が行われた[19]。

秀吉が善光寺如来を無理矢理方広寺に移座させたことについて、宗教を軽視した彼の傲慢とされることもあるが、秀吉が甲斐国(山梨県)から善光寺如来を持ち出さなければ、今日まで如来は甲斐国(山梨県)に留め置かれていた可能性もあったので、如来が信濃国(長野県)に返還されたのは、(本来の思惑は別として)結果的には秀吉の功績とも言える。なお秀吉が持ち出し、返還したのは善光寺如来のみで、寺宝(最古とされる源頼朝の木像など)は甲斐善光寺に留め置かれた。秀頼の代には彼の寄進で信濃善光寺の伽藍の復興がなされたが、寛永19年(1642年)に火災があり烏有に帰した[64]。

秀吉は、東大寺大仏殿を鎮護する手向山八幡宮に倣って、方広寺の鎮守社として八幡社を創立し、自身を八幡神として祀るよう遺言したとされる。秀吉の遺体は、長らく伏見城に安置されていたが、その後方広寺の東にそびえる「阿弥陀が峯」に移され、そこに埋葬された[65]。『フロイス日本史』には「秀吉は死後(中略)シンハチマン、すなわち新しい八幡と称されることを望んだ」とあり[66]、『十六・七世紀イエズス会日本報告集』には「(伏見城に)安置され腐敗した遺骸は新しい廟へ移された。そしてそこに像が置かれ、一同はそれをデウス(神)として礼拝し崇敬せねばならなかった」とある[65]。慶長4年(1599年)4月17日に、朝廷から死去した秀吉に豊国乃大明神(とよくにのだいみょうじん)の神号が与えられた[67]。『豊国大明神臨時祭礼御日記』によれば日本の古名である「豊葦原中津国」を由来とするが、豊臣の姓をも意識したものとされる[68]。これを受け、八幡社は豊国神社に改称された。4月19日には朝廷より「正一位」の神位が授けられ、その後、主だった大名・公家らが豊国神社を参拝した[66]。『義演准后日記』には、「家康・輝元以下諸大名社参」・「摂家残らず大明神社参」との記述がある。秀吉は神として祀られることになったために、仏式の葬儀は行われなかった。上述のように秀吉の死は秘匿されていたが、『義演准后日記』によれば秀吉の死の4日後の慶長3年(1598年)8月22日に行われた大仏堂供養には、事情を察して多くの民衆が、追悼のため方広寺に集まったという。

秀吉の死の前年の慶長2年(1597年)には方広寺門前に耳塚が築造された。これは朝鮮出兵(文禄・慶長の役)で戦功の証として討ち取った朝鮮・明国兵[注釈 4]の耳や鼻を削ぎ、持ち帰ったものを葬った塚とされる。『義演准后日記』9月12日条には「高麗より耳鼻十五桶上ると云々、大仏近所に塚を築きこれを埋む、合戦日本大利を得と云々」とある[70]。同年9月28日に耳塚で施餓鬼供養が行われたが、この施餓鬼供養は秀吉の意向に添って西笑承兌が行ったもので、京都五山の僧を集め盛大に行われたという。歴史学者の河内将芳は、秀吉が方広寺の門前に耳塚を築かせたのは、参詣者に巨大な耳塚を見せつけ、朝鮮出兵の戦果誇示を図る狙いがあったのではないかとしている[71]。

秀吉没後の豊臣政権では、今度は耐震性のある銅製で大仏を再建することが企図され(ただし豊臣秀頼はまだ10歳未満で、彼の意思によるかは不明である)、大仏の鋳造工事が行われることになった。まず慶長4年(1599年)5月に、善光寺如来を安置するために設けた、台座上の宝塔が除却され(『義演准后日記』5月25日条)[72]>、同年10月から大仏の鋳造が行われた(『義演准后日記』10月19日条)[72]。後述のように、この時に造立の大仏は、鋳造工事中の事故による火災で大仏殿と共に焼失し、未完成となってしまうが、『義演准后日記』によれば、この大仏は自重軽減のため、東大寺大仏のように全身純銅造でなく、頭部と腕は木造とした、銅造と木造の混構造で造立される予定であった[73][74]。当該部分の日記の原文は以下の通り「大仏本尊御頭、下にてつくりて取りはなし、今日少々これを上げると云々、弐間余りもこれありと云々、胴体は木にてつくり、その上を土にて塗り、その上へ銅をもって鋳かくると云々、ただし御手・御頭は銅をかけず、ただ木なりと云々、これは重きゆえなり、旧冬、大座の蓮華一葉銅をかくると云々(慶長5年2月10日条)[75]」「大仏大座南方うしろの蓮華を鋳かけ見物す、広大の躰、驚目しおわんぬ。大尊(大仏を指す)の御胴体、土にて塗ること出来しおわんぬ、その上へ鋳かくと云々、御髪ならびに左右の御手は木なり、ところどころ仏師直しおわんぬ(慶長5年5月12日条)」。この記述によれば未完成の大仏の頭部は「弐間余り(約4m)」もあったという。なおこの時の大仏鋳造工事は、既設の大仏殿の内部で行っていた(『義演准后日記』『鹿苑日録』)。通常銅造の大仏と、木造の大仏殿を造立する場合、まず大仏を完成させた後に、大仏殿を築くものだが、この工事の場合では、既に大仏殿が竣工していたためである。(補注:他所で銅造の大仏の再建を行い、そこに既存の大仏殿を移築すれば、理論上、安全に大仏の鋳造工事を行えるが、大仏殿の移築工事のほか、新たな用地の確保・地盤改良工事・基壇の造営工事も新たに必要になり、膨大な資金・労力が必要になる。)

方広寺大仏・大仏殿造営工事の奉行は長らく木食応其が担ってきたが、関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利すると、慶長5年(1600年)中に、木食応其はその任から解任され、隠居に追い込まれた[76]。『義演准后日記』には、「最初興山上人(木食応其)奉行せしめて、大座の蓮華、御膝のあたりまで鋳おわんぬところに、天下大乱(関ヶ原の戦い)につき、上人隠遁す」「文殊院 (勢誉) 申し請い奉行し、鋳たてまつりおわんぬ」(いずれも慶長7年12月4日条)という記述があり[77]、二次史料ではあるが『当代記』慶長6年には「昨年木食は石田治部一味せしめ、方々敵城をこしらえられし罪により牢籠せらるなり(木食応其は石田三成の味方をし、敵方の城を造立した罪で投獄された)」とある[78]。大仏造営奉行の後任には、(上述の『義演准后日記』の通り)勢誉が就くことになった[79]。この人事について、勢誉が木食応其の弟子とされること、また勢誉が家康と懇意であったことによるものとされる[79]。歴史学者の河内将芳は、『義演准后日記』に「秀頼卿料物出だされおわんぬ、ただし、家康御下知なり(慶長7年(1602年)12月4日条)」とあることから、木食応其の解任以降は、大仏再建にかかる費用は豊臣氏が負担するが、大仏再建工事そのものについては徳川氏が主導権を握ったとしている[79]。

その後大仏の鋳造工事は順調に進んでいたが、慶長7年12月4日(新暦では1603年1月15日)に、鋳物師(いもじ)の過失により大仏の膝部分の鋳造を行っている際に出火し、大仏殿に引火して大火となった[80]。これにより初代大仏のみならず初代大仏殿も滅失し、大仏・大仏殿の造立は振り出しに戻った。上述のように、大仏殿内部で大仏の鋳造工事を行っていたことが火災の主原因である。木造建築物の内部で鋳造工事を行うのは危険極まりない行為であり、起こるべくして起きた事故とも言える。ただし歴史学者の河内将芳は、火災の危険はあるが、風雨の影響を受けることなく大仏の鋳造工事を行うことができる利点もあったので、上記工事手法が採用されたのではないかとしている[81]。『義演准后日記』には、「辰の剋、大仏殿炎上す。本尊鋳かけ、よって本尊の身内より焼き出だすと云々、後光へ火つきて、それより堂内へ則時に火炎めぐりて、午の剋に灰燼になりおわんぬ(午前8時頃に、鋳造工事の最中に大仏胎内より火が上がり、光背に火が着き、またたくまに堂内に火が回り、正午ごろには灰燼となった)」「日本六十余州の山木、ただ三時のあいだに相果ておわんぬ。太閤数年の御労功ほどなく滅しおわんぬ。(建材は日本各地から取り寄せたが、わずか6時間で焼失した。秀吉公の数年の苦労も水の泡となった)」と記録されている。また義演は日記に「最初から良材で大仏を造るべきものを、唐人(中国人)の勧めに従って漆喰で造立し、これが地震で破裂して凍った土のようになってしまった。今度は火災で大仏殿が焼失した。これは天魔の所行、仏法の衰微で嘆かわしいことだ。」と感情的な文を書き残している[82]。

この時の火災について、西笑承兌が著した日記(『鹿苑日録』)にも記録があるが、それは以下の通り。「仏の左の膝に足代の穴あり。その穴を鋳かくるのとき、金湯あまりを懐中に入れ、身内全身火となり焼け上がり、仏の背に二尺の風穴あり、それより火出でて、光につきて、後光の仏みな焼却して堂裏に落つ。そのとき堂裏四方に煙籠め前後を失す。満地に火を放ち縦横となる」[83]。この記述によれば、大仏の膝に、工事用の足場を支える穴があけられていたが、その穴を埋めるために銅を鋳かけた時に、誤って溶けた銅のあまりを大仏胎内へ流し込んでしまった。それによって出火し、その火は大仏胎内の全身に廻り、大仏の背中に設けられた二尺 (約60cm) の風穴から火が漏れて、光背へと燃え移った。その結果、煙が堂内に充満して、工事作業員の視界が遮られた。その後堂内一面に火の手が上がったという[84]。西笑承兌の著した記述は『義演准后日記』よりも詳細であるが、これは工事関係者から直接話を聞いたためと考えられている[84]。また西笑承兌は「およそ当年にいたるまで十年余、金銀を費やし、諸国の人力を悩まし、これを経営すといえども、一炬に焦土となるは、歎感に堪えず」とも著しており、方広寺大仏殿が全焼したことは悲しい限りだとしている[85]。

この時の方広寺大仏殿の火災について、家康の将軍宣下の時期と重なることから、豊臣氏の権威を失墜させるために徳川方が故意に放火したのではないかとされることがあるが、歴史学者の河内将芳は「大仏殿と大仏を失ってしまったことは、家康にとっても痛恨事だったにちがいない」として否定的な立場を取っている[84]。

秀頼による造営から寛文2年(1662年)の損壊まで(2代目大仏・2代目大仏殿)[編集]

慶長12年(1607年)には、豊臣秀頼により、豊臣家家臣の片桐且元を奉行として、再び銅製大仏および大仏殿の再建が企図されるようになった。通説では、徳川家康が秀頼に方広寺大仏・大仏殿の再建を勧め、それを豊臣方が受け入れて再建工事の運びとなったとされるが、それは豊臣家の財力を蕩尽させるための家康の謀略とされてきた[82]。しかし歴史学者の河内将芳は、豊臣氏に大仏・大仏殿再建工事費を負担させたのは事実だが、「大仏再建は秀頼と徳川の共同事業で、徳川もかなりの労力を注いだ。幕府は大仏を豊臣一色とは認識せず、東大寺の代わりになるものとして重視したのではないか[86]。」とし、豊臣と徳川の共同事業であったとしている。公家の小槻孝亮が著した『孝亮宿祢日次記』慶長12年(1607年)12月23日条に、「一昨日、大工大和守(中井正清)、江戸より上洛す。大仏造営料、大坂に向かい請け取る」とあり、家康お抱えの大工の中井正清が、京都御所内裏の拡張工事担うため上洛した際に、豊臣氏より「大仏造営料」を受け取ったとされていることから[87]、先の未完成の大仏の工事の際の体制と同様に、大仏再建にかかる費用は豊臣氏が負担するが、大仏・大仏殿再建工事そのものについては徳川氏が主導権を握ったとしている[88]。

大仏・大仏殿再建工事について、まず大仏の鋳造がなされたと考えられている。住友財閥の業祖とされる蘇我理右衛門は「南蛮吹き」という金銀の精錬技術を確立したことで知られるが、銅山経営や銅貿易も行っており、理右衛門が大仏や梵鐘に使用する銅材の納入に大きく貢献したとされる[89]。大仏再建工事については、後述の大仏殿再建工事と異なり、史料に乏しく詳細は不明である[90]。2代目大仏は銅造であるとするのが定説であるが、東大寺大仏のように全身純銅造であったのか、もしくは事故で未完成のまま焼失した従前の大仏の計画のように、銅造と木造の混構造であったのかは定かでない[91][90]。また東大寺大仏の再建の際も同様だが、慶長7年12月4日(新暦では1603年1月15日)の火災で焼け残った大仏の部位があれば、それについては再利用できるが(東大寺大仏は部位ごとに各年代のものがツギハギになっている)、今回の工事では、そのようなことが行われたかについても定かでない。

大仏殿の再建工事については、慶長15年(1610年)に開始され、同年6月12日に義演を導師として地鎮祭が行われた[92]。義演はこの時のことについて『新大仏殿地鎮自記』という書に書き残している。その書では、大仏殿再建工事の大檀那(発注者)について「前将軍昨年(慶長14年)当堂御再興を御下知す、造作料においては、右大臣豊臣朝臣秀頼御下行なり」とあり、家康が大仏殿再建の命令を発し、工事費は秀頼が負担することになっていたのだという[93]。また工事の棟梁については「番匠大和守(中井正清) 前将軍御大工なり、ことごとくみなこの大工がままなり」とあり、大仏殿再建工事は中井正清が全てを取り仕切ることになっていたという[93]。

2代目大仏殿再建工事で棟梁を務めたのは、家康が派遣した中井正清である。中井正清は江戸城や駿府城など、各地の城郭建築や、徳川氏関係の重要な建築工事を多く担当しており、当時大工として大変高名な人物であった。なお中井正清は大工とされるが、現代人の思い描く大工とは異なり、今日の建築士が担う職務も兼務していたことは留意が必要である。日本で設計施工の分離がなされたのは明治時代以降であり、それ以前には建築士に相当する専門職種はなく、大工(主に棟梁)が建築士としての業務も行っていた[94]。現代の建築士の主な職務は、[1]建築設計(意匠設計・構造設計・建築図面の作成等)、[2]工事監理(工事着工後の、工事が設計図書通りに実施されているかの照合作業)で、[3]建築積算(建築図面に基づいて、机上で必要な建築資材数量や、仮設足場数量、各工種別の労働人工数量の算出を行う)も行うことが多いが、正清はいずれにも精通しており、工事を遅滞させることなく遂行することが出来たので[95]、家康に大変重用されていた。

中井家には当時の方広寺大仏殿再建工事にかかる建築積算(当時は「算合」と称されていた)について記した「大仏の算用奉行の書付」という史料が伝来している。この文書からすでに今日の建築工事の積算のように、工職ごとに分けて建築積算が行われていたことが分かる。また書き付けには以下の記述がある。「一材木奉行 秀頼様御奉行 片桐市正奉行 遠藤十大夫 小畑十左衛門 伊木七郎右衛門 玉井助兵衛 右材木のねたんハ秀頼様直の御奉行衆片桐市正内奉行御さため候て材木をも右之衆御たちあい候て御うけとりなされ、すなわち金銀をも材木屋衆へ御渡候事(中略)右金銀八木材木屋いつれも諸職人へ相渡候事ハ片桐市正殿より被仰付直談に以手形御渡被成候事、右之材木ねたんあいきわまり候折ふしハ大坂へ我等も罷下やうすうけたまハリ候事、そのほかハいつれも御奉行衆大仏にて御きわめ候事 中井大和守(花押)」。「大仏の算用奉行の書付」からは、大仏殿再建工事の主要部分については中井正清が担い、他は豊臣家の片桐且元の配下によって行われたことが分かる[96]。建築資材の調達開始時期については、歴史学者の河内将芳は、二次史料ではあるが『当代記』の記述から、慶長13年(1608年)から始められた可能性が高いとしている[97]。

『孝亮宿祢日次記』慶長15年(1610年)6月18日条によれば、「今度大仏造営、今日より大工三千人、小引(木挽)二千人、合わせて五千人」が大仏殿再建の工事現場に入ったという[97]。柱立(立柱)は同年8月22日から行われ[98]、『義演准后日記』慶長16年(1611年)4月27日条に「大仏柱ことごとく立ちおわんぬ」とあることから、柱立(立柱)は慶長16年(1611年)4月に完了した[99]。同年8月27日には柱に大虹梁が掛けられた[90]。慶長17年(1612年)1月29日から大仏殿に屋根瓦を葺く作業が始まった[8]。『義演准后日記』慶長17年(1612年)1月6日条には「大仏殿、四、五月ころ、ことごとく造畢」とあり、同年4月か5月には大仏殿を造り終えるだろうとの見通しが記されている。中井正清が棟梁を務める方広寺大仏殿再建工事は、着工から2年足らずという異例の速さで完了した[8]。大仏殿の柱・梁が組み上がると、建物内部の工事も進められ、『義演准后日記』によると慶長17年(1612年)1月29日に大仏の光背の化仏の工事が行われ、同年閏10月23日に大仏の光背に金箔が押され、台座の蓮弁の製作や、床の敷石を並べる作業もおおむね完成したという[100]。

慶長16年(1611年)には豊臣秀頼が上洛し、同年3月28日に京都二条城において、秀頼と家康が会見した(二条城会見)[8]。会見終了後に秀頼は、豊国神社を参拝し、自身が大檀那の方広寺大仏殿造営工事を見物した[8]。『義演准后日記』によれば、3月28日は柱立(立柱)工事が行われており、先述のように4月27日にその工事が完了したとあることから、秀頼は、完了に近づいた柱立(立柱)工事を見物したことになる。

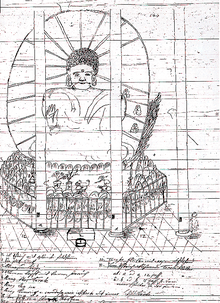

上述のように方広寺大仏殿再建工事は、家康によって派遣された中井正清が棟梁を務めたが、再建された2代目大仏殿の指図(設計図)が中井家に伝来しており、発掘調査の成果等も合わせて、(初代大仏殿と異なり)2代目大仏殿はおおよその全貌の把握が可能である。また中井家の配下として活躍した平政隆が著した『愚子見記』にも2代目大仏および大仏殿についての記述があり、2代目大仏の模式図も掲載されている[101]。なお江戸中期の作と思われる『京都大仏殿絵図』(東京国立博物館所蔵)にも2代目大仏殿および仁王門の断面図・立面図が記録されている[102]。

先述のように、初代大仏殿造立時に、日本国内の柱材に適した巨木は伐採され尽くされたようであり、2代目大仏殿の柱は(現存する東大寺大仏殿のように)寄木柱となっていた。このことは当時の史料の記述から確認できるほか[103]、方広寺鐘楼と京都国立博物館の庭園に保存されている、寄木柱を束ねていた巨大な金輪(鉄輪)からも窺い知ることができる。寄木柱の技法について、当時建材不足を補うため城郭建築などで使用されていたが、方広寺大仏殿のような巨大建造物での採用例はなかったので寄木柱の耐荷重強度は経験上未知数であった。二次史料ではあるが『当代記』には「瓦を上揃えなば柱破るべきかと云々、そのゆえはみなハギ柱なり」という記述があり、屋根瓦を載せることで寄木柱が破損(座屈)するのではないかという懸念が持たれていた[104]。幸いにも柱は座屈することなく2代目大仏殿は竣工した。寄木柱の技法は現存の東大寺大仏殿にも取り入れられている。

大仏殿が完成したと思われる年の翌年の、慶長18年(1613年)については、方広寺に関する各種史料の記述が少なく、何が行われていたかは不明である[105]。

慶長19年(1614年)には方広寺鐘銘事件の原因となる梵鐘(以下「国家安康」の梵鐘)の鋳造が行われた[106]。「国家安康」の梵鐘が製作される以前の方広寺には、梵鐘はなかった[106]。豊臣方の片桐且元と京都所司代の板倉勝重の立会のもと4月16日に梵鐘の鋳造が行われ、京都三条釜座の鋳物師(名越三昌?)を棟梁として、諸国の鋳物師三千人を従事させて、それが行われたという[106]。現在方広寺の北側には「鐘鋳町」という地区があるが(河井寬次郎記念館のある地区)、当該地区で「国家安康」の梵鐘の鋳造が行われた可能性が指摘されている[106]。なお『舜旧記』によれば、鋳造完了後に「国家安康」の梵鐘を初めて撞いた人物は、片桐且元であるという[107]。

方広寺大仏・大仏殿の再建が完了したため、落慶供養の段取りを進めることになった。段取りは且元が進め、武家間では京都所司代の板倉勝重や、徳川家康との協議がなされた。しかし落慶供養は武家側だけで決定できるものではなく、朝廷や公家・寺社勢力との協議も必要であった[108]。

上述のように方広寺は正式な寺号を持たず、朝儀を経て創立された寺院ではなかった(悪く言えば豊臣氏の私的な建造物であった)。そのため方広寺を朝儀を経た正式な寺院とするため、朝廷との協議がなされた。宮内庁は慶長19年に作成された『東大寺大仏供養文書』という史料を所蔵しているが、昨今の研究で、これは方広寺落慶供養に関する史料であることが判明した[109]。その史料では、懸案事項として、方広寺の寺号をどうするかについて以下の候補が記されている「東大寺大仏供養とあるべきや」「寺号あらたにこれあるべきや」「豊国奥院寺号をかたどり何寺大仏供養とこれあるべきや」[110]。寺号を「東大寺」とするか、もしくは新たに定めるかなどが候補として挙がっているが、方広寺の寺号が「東大寺」と定められ、方広寺が東大寺の継承寺院となる可能性もあった[111]。この協議については、鐘銘事件の発生による落慶供養の延期および、大檀那の豊臣氏の滅亡によって御破算となり、正式に朝儀を経ず、正式な寺号も定められぬまま、今日に至っている[111]。

方広寺大仏・大仏殿の落慶供養は、「開眼法要」と「堂供養」からなるが、片桐且元と板倉勝重は、両者を同日に行うことで各所と協議を進めていた。大仏の開眼供養は真言宗の仁和寺門跡(覚深入道親王)が行うことになった[112]。これに対し以心崇伝が著した『本光国師日記』 慶長19年(1614年)7月10日条によると、天台宗の僧天海が異を唱えたといい[113]、仁和寺門跡が開眼供養を行うということは、真言宗の僧が「左座」に座ることになるが、「開眼供養」と「堂供養」が同日となると、真言宗の僧が「左座」に座り続けることになり、天台宗の僧は落慶供養の全期間で「右座」に座らざるを得なくなると主張したという。これは当時、席座について、右座よりも左座の方が格上とされることによるもので、真言宗よりも天台宗の方が格下とされることに不満を述べたものとされる[114]。『義演准后日記』7月14日条に「(落慶供養の席座の問題は)いずれも難題どもなり」とあり、醍醐寺座主の義演(真言宗)は、これは非常に難しい問題であると評した(天台宗と真言宗は、秀吉が千僧供養を開始した際も、出仕の順を巡って同様の問題を引き起こし、秀吉の懸念事項となっていた)[114]。片桐且元と板倉勝重は宗派の席座を巡る問題について協議し、天台宗の僧の席座を「左座」とすることで天台宗を妥協させ、「開眼供養」と「堂供養」を同日8月3日に行う案を考案し、徳川方の以心崇伝と本多正純に書状で伝達した[114]。この案に対し『本光国師日記』によれば家康は、「開眼供養」と「堂供養」を別日にし、「堂供養」を8月18日に行うのはどうかという内意を示したという[115]。しかし片桐且元と板倉勝重は家康の案を渋り、再度、同日案を家康に提示してきた[115]。『義演准后日記』7月29日条には「上棟・開眼・堂供養、大御所(家康)上洛まで御延引」とあり、最終的に家康は、自身が上洛するまで各種落慶供養を延期するよう、7月末に命じた[116]。歴史学者の河内将芳は、『本光国師日記』8月5日条に例の鐘銘文を家康が確認し、問題視したとあるので、鐘銘文の問題を理由に落慶供養を延期させたとする通説に疑問を呈している[111](ただし『駿府記』には7月の段階で鐘銘の下書きを家康が確認し、「関東不吉の語あり」としたとする記述も見られる)。

方広寺再建落慶供養の出席者について、各種史料の記述から、家康が落慶供養に出席するため、上洛する計画であったことが窺える[116]。また『本光国師日記』には、「秀頼公供養に御上洛」については「いかようにも心次第と」と家康が仰せ出したとあり(7月18日条)、秀頼と家康の双方が落慶供養に参加する可能性もあった[116]。落慶供養には武家だけでなく、各種供養を務める高僧(各門跡の法親王等)のほか、主だった公家も出席する計画であった(ただし後述のように、公家勢力と徳川氏との間で何らかのトラブルが生じていたようである)。

且元は、南禅寺の禅僧文英清韓に命じて銘文を起草させ、梵鐘に銘文を入れた。『本光国師日記』によれば、家康が「梵鐘の銘写」と「大仏殿の棟札の案」に目を通したのは、8月5日であるという[111]。鐘銘文については、長々と文を書き連ねてあること、さらに自身の諱(家康)を銘文に書き入れたことを家康は問題視し[111]、棟札については、先例に倣っていないことと、自身の派遣した大工棟梁の中井正清の名が棟札に記されていないことを問題視したと『本光国師日記』に記されている(『本光国師日記』 には、家康の諱を入れたことを問題視したとあるが、通説で言われるような、諱を「家」と「康」に割いたことに対しての言及は見られない)[117]。こうして「方広寺鐘銘事件」発生の運びとなり、大坂の陣へと繋がっていく。なお歴史学者の河内将芳は、『本光国師日記』に以下のような通説とは逆の記述があることを指摘している。8月22日条に以心崇伝が板倉勝重に宛てた書状が掲載されているが、「市殿(片桐且元)不届きの儀はこれあるまじきとの上意」「文言以下の善悪、市存ぜられざることも、もっともとの御諚」「鐘をば銘をすりつぶしそうらえとの御内証」とあり、鐘銘文は重大な問題だが、且元に責任はなく、梵鐘から問題の銘文をすりつぶせば良いとの家康の内意があったとしている[118]。9月8日条には、同じく以心崇伝が板倉勝重に宛てた書状が掲載されているが、「おのおの談合そうらいて、江戸様(徳川秀忠)と秀頼公以来疎意なきように、江戸様へ御意を得られそうろうようにと仰せ出」「市殿も安堵」とあり、秀忠と秀頼の両者が疎遠にならないよう、大阪で会見する案も存在していたとしている[118]。

方広寺再建落慶供養は、延期・御破算となるが、通説では鐘銘事件の発生と大檀那の豊臣氏の滅亡が、その大きな要因とされる。しかし寺社勢力や公家勢力との協議の不調もその要因の一つとする指摘もあり、寺社勢力については、上述のように宗派ごとの席座を巡るトラブルが生じていた。公家勢力については、『義演准后日記』慶長20年(1615年)正月晦日条に「鷹司太閤殿下(鷹司信房)[中略] 大仏供養につき出入(もめごと)これあり、昨年大御所(徳川家康)御対面なし、よって今度将軍(徳川秀忠)にもその通りなり」とあり、落慶供養を巡って、先の関白鷹司信房と徳川氏との間で何らかのトラブルが発生していたようである[119]。家康と秀忠は、大坂の陣で上洛した際に、鷹司信房および子の鷹司信尚とは面会しなかった[119]。鷹司信房・信尚父子との面会拒絶の理由について『孝亮宿祢日次記』慶長19年(1614年)11月3日条には、「大仏供養のとき、関白(鷹司信尚)御出仕の御案内これなく」「彼の御宿意(遺恨)による」とある[120]。上記の解釈について、「鷹司信房・信尚父子は何らかの理由で、落慶供養に参加しようとしなかった(落慶供養に参加するという意思表明がなかった)」「鷹司信房・信尚父子は徳川氏に事前に連絡(案内)することなく、落慶供養に参加しようとした」などがある。歴史学者の河内将芳は、落慶供養の延期は、公家勢力とのもめごと(ないしは落慶供養にかかる協議の不調)も一因であることを分からせるために、徳川氏が鷹司父子と面会しなかったとし、橋本政宣は『近世公家社会の研究』(p.551-555)の中で、鷹司信尚が、徳川氏に無断で方広寺落慶供養に出席しようとしたので、(親豊臣派とみなされ)謹慎に追い込まれ、関白を辞職せざるを得なくなったと解釈している。

大坂の陣の後も方広寺は残されたが、方広寺境内に組み込まれていた三十三間堂共々、妙法院の管理下に置かれた[121]。妙法院門主が方広寺住職を兼務するようになったのは元和元年(1615年)の妙法院門主常胤法親王の代からで、これは大坂の陣で豊臣氏が江戸幕府に滅ぼされたことを受けての沙汰である。三十三間堂については、現代に至るまで妙法院の所属(飛び地)となっている。なお「国家安康」の鐘について、江戸時代においては懲罰的措置として、鐘楼を撤去の上、地面に置かれ鳴らないようにされていたとの俗説があるが[122]、それは誤りである。方広寺大仏殿は四方を回廊に囲まれていたが、鐘楼は南側の回廊外(現在の京都国立博物館の噴水の近辺)にあった。このことは名所図会や[123]、花洛一覧図などの江戸時代の方広寺境内を描いた絵図からも確認できる。「国家安康」の鐘が地面に置かれていたのは、明治時代の前半期のみで、これは明治新政府の廃仏毀釈の政策(恭明宮造立のためとも)により方広寺寺領の大半が没収され[50]、没収地にあった鐘楼が取り壊され[50]、残った方広寺寺領に鐘が移設された為である。その後しばらくは地面に置かれ、雨ざらしとなっていたが、明治17年(1884年)に鐘楼が再建され[124]、今日に至っている。

元和2年(1616年)にイギリス商館長のリチャード・コックスが方広寺を参詣した。コックスはその感想として、大仏・仁王像などその全てが賞賛に値すると日記に記した。また日記には「楼門(仁王門)の内部には両側にそれぞれ1頭の巨大な金箔を押した獅子の像が、またその楼門の外側にも両側にそれぞれ勇猛な姿に造られた巨人の像(仁王像)が一体ずつ立っていた」とする記述があり、方広寺仁王門には現存の東大寺南大門と同じく、外部側に仁王像が、境内側に狛犬像が安置されていたことが分かる[125]。

元和5年(1619年)には2代将軍徳川秀忠の命令で、京都のキリシタンが多数、火あぶりで処刑された(京都の大殉教)[126]。宣教師ジラン・ロドリゲスの著したイエズス会年報には「ミヤコの東部を囲み南に向かって流れる川(鴨川)の近くに処刑のための十字架を立てた。十字架は有名な大仏に向かいあっていた。この大仏というのは、最も大きな寺院で、日本で最大で、最も豊満な仏である。」という記事があり、上記より、キリシタンの処刑は、方広寺門前の正面橋近辺で行われたと考えられている[127]。殉教者は大仏に向かいあうように磔にされて、火刑に処された。正面橋東詰には「元和キリシタン殉教の地」という碑が建てられている。聖母女子短期大学教授の三俣俊ニは、キリシタンを通常の刑場でなく、大仏門前で処刑したのは、彼らに対するせめてもの情けだったのではないかとしている[127]。

大坂の陣ののち、しばらく2代目大仏は何事もなく平穏に存立し続けていたが、寛文2年(1662年)5月1日(新暦では6月16日)に寛文近江・若狭地震が発生し、京都全域に大きな被害をもたらしたが、この地震で2代目大仏が損壊したとするのが通説である[9]。2代目大仏から3代目大仏への建て替えの経緯については、何があったのかの記録史料が非常に混乱、錯綜しており、不明確な点が多い。大仏の損傷の程度について記した史料には、地震が原因とは明言していないが、以下がある。江戸の牢屋奉行で国学者でもある石出帯刀((常軒)は、地震から約2年後の寛文4年(1664年)3月に京都を訪問した折の日記に「仏は古はてて御くし落けに侍りけれは、あらためつくられけるか、新仏はいまた出来す、只堂のみ有」と記し、方広寺大仏は頭部が落下したので、建て替えられることになったとする(所歴日記)[128]。浅井了意が著したとされる読み物『出来斎京土産』(主人公出来斎が京都の寺社、名所を巡る名所記)では「寛文の年にあたりて、仏の肩やぶれ裂けたりければ、是を補修すべき事はかなふまじき旨、鋳師仏工皆申すによって古仏は取りのけ、木像に作らせらる」という記述があり、大仏の肩から亀裂が入り、仏師が修復できないと回答をするほどの損傷であったので、建て替えられることになったとする[129]。上述のように(損壊の部位や程度は諸説あるが)大仏は破損したため、取り壊し新しく木造で造り直されることになった[9]。

浅井了意が著したとされる寛文近江・若狭地震のルポルタージュ的な書物(仮名草子)である『かなめいし』には、当該地震の際の方広寺の様子が描写されているが、それは以下の通りである。なお『かなめいし』は読み物として出版された書物であり、売上を伸ばすため実話に潤色した部分が多々あることが指摘されており、その点は留意が必要である[130]。

『かなめいし』大仏殿修造并日用のもの、うろたへし事

これをはじめとして、京中にありとあらゆる土蔵ども、あるひはひらにくづれ、あるひは瓦おち、壁われて、ゆがみかたぶかずといふことなし。家々の棟木・さし物は、ほぞおれてぬけかかり、軒かたぶき、束柱くじけゆがみ、棚にあげをきし道具ども、家ごと一同におちくづれ、女房子どもは、いよいよおそれまどひ、啼さけぶ声に取くはへて、目をまはし、気をとりうしなふものもおほかりける。むかし文徳天皇の御宇、斉衡二年五月五日の大地しんに、南都東大寺大仏の頭をゆりおとせしと、記録にしるせり。このたびの地しんには、京都の大仏は修造のため、頭はすでにとりおろし奉りぬ。日ごとに手伝日用(注:日雇い労働者)をいれて、金銅十六丈の仏像(注:方広寺大仏)を、玄翁・金床をもってかちくだき、うちこはす。くはんくはん(注:金属を打つ擬音語)といふ其ひびき、四王切利の雲のうへまでも聞え、水輪坤軸の下までもこたへぬらんと、物すごくおぼゆるところに、にはかにおびただしき大なえゆりいだして、大仏殿ゆるぎはためきければ、日用どもは地しんとは思ひもよらず、うちくだく仏の罰あたりて、ただいま無間地獄におつるとこころえ、百人ばかりの日用のものども、一同に声をあげ、手をすりて、「南無釈迦如来、かやうにうちこはし奉る事、われらがこころよりおこる所にはさふらはず。日用つかさに雇はれて、下知によりて打くだき奉る。我らにとがはなきものを、ゆるさせ給へ」とわびごとする。奉行の者どもは「いかにこれは地しんなるぞや。日用のものども、さはぐな、さはぐな」といへども、耳にも聞きいれずして、仏の肩にのぼり、御手のうへにあがりて居たる日用ども、おつるともなく、とぶともなく、やうやうにげおりてこそ、初めて地しんなりとはおぼえけれ。ある日用のもの、かくぞつぶやきける。「ゆるからに ほとけの罰と おもひきや なゆとしりせば おりざらましを」

上記の要訳は以下の通り。「当時、方広寺大仏の工事が行われており、労働者達は大仏の頭部を取り外して、大仏の銅製の躯体を玄翁・金床をもってかち砕き、打ち壊していた。その際に地震の揺れが発生したため、労働者達は、大仏の罰が当たったものと考え、狼狽し、「我々は雇われて、監督者の命令で大仏の御体を打ち砕いているにすぎず、我々に非はない」として大仏に許しを請うた。彼らはその後大仏の罰でなく地震であったと理解したという。[131]」

『かなめいし』の記述について、一般には大仏の修繕工事をしていた際に地震が発生した場面と解釈されるが[132]、工事内容について(曲解せず素直に原文を読むと労働者達が大仏を破壊していたようにしか読み取れないので)大仏の修繕ではなく破壊(取り壊し)をしていたとの見方もある。なお『かなめいし』に記される大仏の工事の進め方で、先行して大仏頭部を取り外していることについて、2代目大仏は頭部と腕を木造とした銅造と木造の混構造で、頭部の取り外しが容易であったためではないかとする説もある。

2代目大仏は寛文近江・若狭地震で損壊したというのが通説であるが、それ以前に大仏は既に何らかの理由で建て替えが決まっており、既存の大仏を取り壊す工事の最中に寛文近江・若狭地震が発生したとする異説もある。関東学院大学教授で「仮名草子」研究者の井上和人と、歴史学者で建築学者の丸山俊明は、上記の『かなめいし』で描かれている場面について、大仏建て替えのための、2代目大仏の取り壊し工事の場面であるとしている[129][56]。両氏の説では、『出来斎京土産』の「寛文の年にあたりて、仏の肩やぶれ裂けたりければ、是を補修すべき事はかなふまじき旨、鋳師仏工皆申すによって古仏は取りのけ、木像に作らせらる」という記述を、5日1日以前の事と考える。理由は定かではないが、経年劣化等で大仏に亀裂が入り、仏師達が修繕できないというので、木造で大仏を再建することが決まり、2代目大仏を取り壊している最中に、寛文近江・若狭地震を迎えたとする。井上は方広寺大仏の解体工事を行ったことで、仏の罰として寛文近江・若狭地震を招いたとする風説が、京都民衆の間で広まっていたことを指摘しており[133]、井上はその証左として『玉滴隠見』に「京都にて、彼大仏を崩して、銭に鋳させ候とて、町人どもに被仰付、入札に被成、其の落札の族、仏の金箔をこそげ落とし、御頭をば斧鉄を以て打ち砕く。其音地響して夥しかりつるか、若可様の義抔を、地神とがめたまひての事やらん」という記述があることを挙げている[133]。また『京都松平家文書』には「京童曰大仏殿乃本尊釈迦少破之処ニ作り直さんと訴へ金仏を打砕き木仏になさんと欲す故に大地震と云々」とする記述がある[134]。

上記の説をとった場合の類例としては東大寺初代大仏の事例があり、『東大寺要録』などによると東大寺初代大仏は強度に問題があったためか、落慶から半世紀後頃に自重を支えきれず臀部が破砕し、さらに傾きも生じ、最終的に地震で頭部が落下したとされる。落下した頭部は元の位置に据え付け直すことができたが、臀部の破砕や傾きについては修繕する手立てがないので、そのままにされていたという[135]。

5月1日以前に大仏に異常が生じていたことを示す史料として、妙法院が大仏再建の経緯を綴った『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』[注釈 5]がある。それのうち、大仏建て替えの原因を記述した部分を抜粋する。

「萬治年中之比より及破損御訴有之、従御公儀御修覆被仰付、此時銅佛木佛二改、寛文七年造畢、委左之心柱之書付に有り(訳:万治年間頃に破損の訴えがあり、幕府が修復をお命じになり、この時大仏は銅造から木造に改められた。寛文七年に大仏の再建が完了し、以下の書付が心柱にある。)」「爾來星霜不幾何而陶瓦毀壊柱基頽敗、金像亦傾側矣(訳:創建から年月が経ち、屋根瓦は壊れ、柱は崩れ、大仏は傾いた。)」「銅佛之傾頽難再復舊制、故改革銅鑄(訳: 銅造の大仏の傾頽を復旧するのは難しいので、銅造を改めることにした。)」

『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』では、2代目大仏が復旧できないほど傾頽したので、建て替えられることになったとするが、大仏の異常は万治年間頃から生じたとされていること[136]、異常の原因が地震と明言されていないことが注目される。

『落穂雑談一言集』には寛文2年(1662年)3月24日に、方広寺大仏は地震のため七尺傾き、大仏の胎内に七寸角の材木を千本も入れて補修したとの記述がある(「京大佛七尺傾き申候、是は中の柱のくさびぬけ候故なり、直し候に、七寸角千本計入申候由」)。この記述について『大日本地震史料』では、3月に地震があったことを記録する史料は少ないので、5月1日の地震(寛文近江・若狭地震)と混同したものではないかとしている[137]。仮に上記の『落穂雑談一言集』の記述が正しいとすれば、あまり他の史料では記録されることのなかった規模の小さな地震で、2代目大仏に異常が生じたことになり、巨大さゆえ耐震性に問題があったことになる。なお原文中の大仏胎内の「中の柱のくさび」は何を指すかは不明である(既述の通り2代目大仏は全身純銅造か混構造か定かでない)。

オランダ商館長は江戸参府の帰路に方広寺を訪問する者が多く、万治・寛文年間に訪問した者が日記に何らかの記述を残していれば真相が判明する可能性もあるが、オランダ商館長の日記の翻訳と研究はまだ十分になされていないのが現状である。

損壊の経緯や損壊の程度については諸説あるものの、2代目大仏は取り壊されることになった。それについて、豊臣氏の遺産である銅造の2代目大仏の存在を快く思わない江戸幕府が、修繕計画すら立てずに既存大仏の解体と、(銅造に比べれば質の劣ると見なされた)木造での再建を決定し[138]、それが実行され、大仏躯体の銅材は亀戸銭座に運び込まれ、寛永通宝(文銭)鋳造の原料に用いられたのだという風説が大衆に流布した。「大仏躯体の銅材を銭貨にする」という案は知恵伊豆とも称される松平信綱の発案によるもので、上記案は通貨量の不足を解消するための公益上必要な措置であると時の将軍徳川家綱に建議し、それが了承され実行されたのだとも噂された[139][140][141](新寛永(文銭)項目も参照)。大仏躯体の銅材は現存していないので、何らかの形で再利用されたとも思われるが、真相は不明である。上記風説のうち「大仏の建て替えは江戸幕府が関与した」とする話は『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』の記述から事実とされる[9]。「信綱の建議による」という話については、通説通りに大仏が寛文2年(1662年)5月1日の地震で損壊したとすれば、信綱が寛文2年(1662年)3月に死去しているので真実とは考えにくい。ただし先述の5月1日以前に大仏の建て替えが決まっていたとする説に拠った場合は、信綱存命中にそれが決まったとも考えられるので、信綱の建議の可能性がある。

「大仏躯体の銅材を銭貨にした」とする話の真偽について、以下の説がある。江戸文化研究者の三田村鳶魚は「大仏躯体の銅材を銭貨にした」とする話は作り話としている。その逸話は享保年間以降の史料から散見されるようになり、寛文年間の史料にはその記述が見られないこと、文銭の生産量から考えて大仏躯体の銅材では量が少なすぎて、それを賄いきれないことを根拠とする。よって松平信綱の建議とする逸話も作り話であるとする。また『日本新永代蔵』で紹介される「大仏躯体の銅材は競売に掛けられたが、商人は皆恐れ多いとして落札しようとしなかった。しかし大坂の中島屋が落札し、それを元手に巨万の富を得たが、人々から罰当たりだとして指弾された」との逸話から、大仏躯体の銅材は銭貨にされたのではなく、商人に払い下げられたのではないかとしている[142]。経済学者・貨幣史研究者の三上隆三は、「大仏躯体の銅材を銭貨にした」とする話は、真実であるとしている[138]。ただし三上は、大仏躯体の銅材を貨幣鋳造の原料に再利用したとしても、寛文期の鋳銭の材料すべてを賄う量ではなかったとしており、寛永通宝(文銭)の原料は全て大仏躯体の銅材で賄われたとする風説は誤りとしている[143]。日本銀行金融研究所は上記風説の真偽について、寛永通宝(文銭)の原材料の化学的な成分分析の結果、2代目大仏の鋳造がなされた秀頼期のものとは原材料の産出地が異なるとして、「たとえ鋳銭の原料に大仏を用いたとしても、それは(生産された文銭全体の割合からみれば)ごく一部に過ぎなかったと判断できる」との結論を出している[144]。

上述のように「大仏躯体の銅材を銭貨にした」か否かについては諸説あり真偽は不明である。ただし真偽は別として、この風説は人々に広く知られており、文銭は大仏の化身であるとしてお守りとしても使用されたほか[145]、文銭を鋳潰して、仏像・仏具にすることも行われたという[143]。江戸時代中期の儒学者室鳩巣は自著『駿台雑話』において、松平信綱の評価される施策として、方広寺大仏を鋳つぶして貨幣にして、貨幣流通量を増やしたことを挙げている。「京の大仏を鋳て銭とし、天下を利益せられしこそ、先にも後にもきかざる事なれ。其卓識誠に古今に傑出すともいふべし。」と記し、その施策を絶賛している。一方で僧侶・仏教信者・一般大衆からは「松平信綱は方広寺大仏を鋳潰した悪人である」と評されることも多く、上記の悪評が江戸時代を通して付いて回ったほか、大仏を壊した罪で、信綱の子孫が京都に勤役すれば多病になるだろうなどと噂されていたという[140]。

なお「大仏躯体の銅材を銭貨にした」とされる行為は、後年に同様の政策が取られるにあたり、引き合いに出されることがあった。天保年間の水戸藩では、藩主の徳川斉昭が尊皇攘夷・廃仏毀釈の政策から、藩内の寺院に対し、金銅仏や梵鐘などの金属製の仏具を供出させ、それを海防のための大砲鋳造の原料に充てた。当然こうした政策に対し、仏教を冒涜しているとの批判が上がったが、徳川斉昭は「かつて江戸幕府が公益上の必要から、方広寺大仏を鋳潰して銭貨にした」ことを先例に挙げ、自身の政策も国防上必要なもので、やむを得ない政策であると弁明を行っている[146]。供出に応じた寺院には、水戸藩から代替となる木製の仏具が贈られたという。

損壊した2代目大仏は取り壊され、スクラップにされ外部へ搬出されたが、銅材スクラップの一部は、将来何らかの利用を想定してか、方広寺に残してあったようである。寛保3年(1743年)には上記銅材を利用して、仏像の鋳造が行われている[147]。往時の大仏の遺物として、銅製の蓮座肉片が残されているが、上記の保存していた2代目大仏のスクラップ片が、今日まで伝世したとも考えられる(1798年に落雷で焼失した3代目大仏は木造であり、3代目大仏の遺物とは考えにくい)。

-

国家安康の梵鐘(重要文化財)とその銘文

-

寛永通宝(文銭)2代目大仏を鋳潰して鋳造されたとの風説から「大仏銭」「毀仏鋳銭」とも称される。

-

1683年刊行のマレーの著した『世界誌』に掲載される方広寺大仏 (DAIBVTH) の挿絵。マレーは一度も来日したことがなく、伝聞した事や想像で著したとされる。アルノルドゥス・モンタヌス作による1669年刊行の『東インド会社遣日使節紀行』に掲載された方広寺大仏の挿絵(こちらも想像で描かれたもの)を一部改変の上で、転載したとされる。

寛文年間の再建から寛政10年(1798年)の焼失まで(3代目大仏・2代目大仏殿)[編集]

損壊した2代目大仏にかわり、新しく3代目大仏が造立されることになった。『京都御役所向大概覚書』によれば、3代目大仏造立の工事は寛文4年(1664年)正月から開始され、時の妙法院門主尭恕法親王の日記によれば、同年3月29日に御衣木加持が行われたという[91]。それには仏師康祐も出仕したという。新しい木造の3代目大仏は寛文7年(1667年)に落慶した[9]。大仏再建時に、地震で損壊を免れた2代目大仏殿の補修工事も行われた(大仏は建て替えられたが、大仏殿は従前のものを引き続き使用した)。『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』によれば江戸幕府が大仏再建に関与し、京都所司代の牧野親成の指示のもと、仏師玄信が大仏再建にあたったという[9]。

再建された3代目大仏の高さは『都名所図会』によれば従前の大仏と同じく六丈三尺(約19m)で、東大寺大仏(14m)よりもかなり大きかった。3代目大仏造立にあたり先行して藤村忠円により作られたとされる大仏の雛形(京都大仏雛形)が現存しており、東京国立博物館が所蔵している。また東京都立図書館の所蔵する「木子文庫」(内裏の作事に関わる大工であった木子家に伝えられていた資料で、江戸中期から昭和初期までの建築関係資料群) には、『方広寺大仏枠組仕様書』と題される文献記録がある(木子文庫には『方広寺大仏枠組仕様書』のほか、大仏の各種寸法の記録や方広寺大仏殿の部分詳細図などもあるが、それらはtokyoアーカイブで画像公開されている)。3代目大仏および京都大仏雛形の製作の経緯については堺市博物館学芸員で仏像研究者の張洋一の考察がある[149]。3代目大仏は七条仏師が造立したことは確実とされる。誰が造立したかについては、仏師の系統を記した『本朝大仏師正統系図並末流』によれば康祐とされ、妙法院の公的見解である『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』では玄信とされている[150]。このような相違が発生した理由について張洋一の説では、玄信は康祐の配下であったとし、名義上の造立担当者は康祐であったが、実際の3代目大仏の製作は玄信に委任したためではないかとしている[151]。「京都大仏雛形」については玄信の製作によるもので、弟子の藤村忠円に譲られ、伝世されるうちに藤村忠円作と誤認されたのではないかとする[151](京都大仏雛形は後代に書かれた由緒書しか製作の経緯を示すものがなく、同じく木造であった初代大仏の雛形とする説もある)。なお『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』によると、玄信は3代目大仏製作の前に試作の仏像を作ったとされているが、それは現在大徳寺の本尊となっている釈迦如来像とされる。『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』および大徳寺側の史料である『竜宝塔頭位次』によると、現在大徳寺仏殿に安置されている本尊釈迦如来像は、玄信により試作品として製作された、方広寺3代目大仏を模した像で、大仏造立後に寄進されたものとする。『竜宝塔頭位次』では、玄信製作の釈迦如来像を将軍徳川家綱より寄進されたとし、方広寺3代目大仏の1/10のサイズであるという[151]。なお後述のように現在の方広寺本尊は、往時の大仏の1/10サイズの模像とされるが、両者の像容は趣を異にしている。

康祐、玄信ら七条仏師が造立した3代目大仏の容姿について、彼らの持つ作風で造立したので、2代目大仏とは異なっていたという[152]。相国寺の僧侶鳳林承章は自著『隔蓂記』の寛文8年(1668年)1月25日条に3代目大仏を拝した感想を記しており、「世間風聞之通、最前之像與相違也(世間の風聞の通り、新しく造られた大仏は印象が異なっている)」としている[152]。このように大仏再建の際に、旧像の作風に倣わず、仏師達の持つ作風で造立してしまうケースは過去にもあった。方広寺大仏が造立される以前の京都には、先述のように高さ4丈(約12m)の雲居寺大仏があり、それは東大寺大仏と並び称されていた[注釈 6]。永享8年(1436年)に火災で雲居寺大仏が焼失したので、室町幕府将軍足利義教は、大仏の再建を命じた[16]。永享12年(1440年)に大仏は一旦完成するも、義教は一目見るや否や「先規と異なるので不相応」とし、造り替えを命じたという[16][注釈 7]。方広寺3代目大仏は、先規に倣わず仏師達の持つ作風で造立してしまい、旧像と容姿が異なっていたが、雲居寺大仏のように発注者より造り替えを命じられることはなかった。

1690年から92年に来日したドイツ出身の医師エンゲルベルト・ケンペルは方広寺に立ち寄りそれを日記に記録する。内容は以下のとおりである。

大仏殿の周囲は、道に沿った高い場所で、一番前の広場は、高さに合わせて、ほとんど二間ばかり、四角の大きな石で方形に囲まれていた。また寺を取り巻いている回廊からは外は見えないが、内側は開いている。その屋根は約三間の高さで、どの側も長さいっぱいに二十五本の丸い柱と、横は全て三本ずつ並んだ柱で支えられている。入口の門は高い支柱と立派な二重屋根を持った建物である。その両側にある高さ一間の台座の上に、ただひらひらする布を腰に巻き付けた、黒く太った裸の、獅子のような姿をした身長四間もある勇士の立像 [金剛力士像] が見えた。それらの一つ一つにはそれぞれ特別な意味があるが、名匠は肢体の部分の釣合を大変上手く造り上げていた。この門のすぐ向かいの敷地の真ん中に寺の建物 [大仏殿] が立っていた。それは高さでは京都の町にある他の全ての建物をしのいでいたし、それだけでなく私がこれまでに日本中で見た最高のものであった。この建物には二重の屋根があり、92本の柱を用いて建てられている。第一の屋根の下まで続いている細長い幾つかの扉があって、ほとんどどこからでも出入りできる。内部は一番上の屋根の所まで吹抜になっていて、その屋根はたくさんの梁を変わったやり方で繋ぎ合わせて固定してあり、梁は朱色に塗ってあった。高くて上の方は光が差さないので、ほとんど真っ暗である。寺の床は、これまでの普通の方法とは異なって、四角形の石が敷き詰めてあったが、支柱 [金剛柵] はこれに反して木製で、何本かの角材を寄せ合わせ、太さは二間半あり、他の全ての木部と同様に朱色に塗ってあった。信じがたいくらいの大きさで全身金張りした一体の仏像の他には、内部に何一つ飾りはなかった。非常に大きく平らな手のひらには、畳三枚が敷けるほどである。この仏像は牛のような長い耳をしていて、縮れ毛で額の前に黄金を塗っていないほくろ [白毫] があり、頭には黄金の冠 [他の文献記録に大仏の冠の記述はないので詳細不明] をかぶっていたが、それは第一の屋根の上方の窓 [観相窓] を通して見ることができた。肩口はあらわで、胸と腹はひらひらする布で覆うようになっていた。右手は少し高く挙げ、左手は体の前で開いていて、インド風に蓮の花の中に座っていた。この蓮の花は、葉と一緒に地中から伸びている石膏細工のもう一つの花に囲まれていたが、両方とも床から二間ばかり高くなっていた。背後は丈の高い長方形の葉型の装飾 [光背] で覆われていて、その幅は四本の柱に渡っていた。光背には、蓮の花に座っている人間の形をした小さい仏像が数個付いていた。しかし大仏そのものは非常に肩幅が広く、肩が一本の柱からもう一本の柱まで及んでいて、我々が測った所では五間はあった。八角形の木の格子 [金剛柵] が、蓮の花や台座の回りを囲んでいたので、真ん中の所では四本の柱が省かれていた。一重の屋根のあるもう一つの門を出て、すぐそばにあった広場に出たが、そこで驚くばかりの大きな鐘 [国家安康の鐘] を見せられた。その鐘は低い木の櫓 [鐘楼] の中に架かっていて、厚さはたっぷり一指尺、高さは番所役人の持つ槍ほどあり、しかも周囲は21フィートもあった。[153]

ケンペルの遺稿をもとに編さんされた『日本誌』に、2代目大仏殿の絵が掲載されるほか、3代目大仏の全身を描いたケンペルのスケッチも現存しており、大英博物館に所蔵されている[148]。ケンペルの描いた3代目大仏のスケッチについて、彼の遺した手稿や収集品は大部分が大英博物館に所蔵されているが、歴史学者のボダルト=ベイリーが、膨大な所蔵品の中から発見したものである[148]。スケッチには『日本誌』に3代目大仏の図を掲載するとの覚書があるが、掲載されることはなかった[148]。

方広寺大仏は、江戸時代中頃には人気の観光地となった[154]。天下泰平の世が続き、(現代程ではないにせよ)旅行に行きやすくなったこともそれを後押しした。『東海道中膝栗毛』では弥次喜多が大仏を見物して威容に驚き「手のひらに畳が八枚敷ける」「鼻の穴から、傘をさした人が出入りできる」とその巨大さが描写されている [155]。なお初版刊行の1802年には、後述のように大仏・大仏殿は既に焼失している[155]。また先述のケンペルのように長崎出島の外国人も、江戸参府のおりに訪れる者が多かった。朝鮮通信使一行も江戸幕府の案内で当寺を訪問しているが、「秀吉の寺」として、また秀吉の朝鮮出兵における朝鮮の戦死者の耳鼻を埋葬した耳塚が門前にあることから、訪問を拒絶されるケースもあり、トラブルに発展してしまうこともあった(海游録)。方広寺訪問を拒絶した享保4年(1719年)の第9回朝鮮通信使一行に対し、一行に随行していた雨森芳洲は「現在の方広寺は徳川の世(江戸幕府成立後)に再建されたもので、豊臣秀吉とは無関係である」との弁明を行ったが、詭弁だとして一蹴されてしまった[156]。この時の双方の歴史認識を巡る議論は丁々発止なものとなり、芳洲は怒りをあらわにし、鬼のような形相で、日本側の主張を熱弁したという。方広寺での饗応を巡るトラブルは、朝鮮側の正使と副使が饗応に儀礼的に参加し、他の一行は不参加とする、饗応の間は耳塚に囲いを設けて見えなくするということで最終決着が着いた。第10回朝鮮通信使以降は、方広寺が旅程に組み込まれなくなった。なお芳洲の上記の弁明は、日本側の外交官としての立場上行ったもので、芳洲の意に反したものであったようである[157][158]。後に芳洲が著した『交隣提醒』では、方広寺での饗応を計画したことは、朝鮮通信使一行に無配慮であったとしている [157][158]。またその著作の中で芳洲は、方広寺での饗応の目的は、江戸幕府が一行に巨大な方広寺大仏・大仏殿を見せつけ国威発揚を図る狙いがあったと思われるが、日本の一般大衆に「方広寺は秀吉の寺」と認知されているにもかかわらず、「方広寺は秀吉と無関係」とする嘘を重ねた事で朝鮮通信使一行の感情を逆撫でしてしまったこと及び、仏の功徳は大小によらないのに巨額な財を費やして無益な大仏を作ったと、一行に嘲られる事につながってしまったことを批判している。なお朝鮮通信使の旅程に方広寺が組み込まれた経緯について、芳洲は日本側の国威発揚が狙いではないかとしているが、寛永20年(1643年)の第5回朝鮮通信使一行が方広寺大仏の拝観を希望し、それ以降慣行化したためではないかとする反論もある。九州国立博物館は膨大な対馬宗家文書を所蔵しているが、その中に松平信綱から対馬藩主宗義成への書状があり、「朝鮮通信使が京へ着いた際に大仏見物をしたいとのこと。将軍の耳に入れたところ、許可を得たので通信使に伝えるように。また京都所司代にも伝えた。」と書き記されている[159]。上記が第5回朝鮮通信使一行が方広寺大仏の拝観を希望したことの証左とされる。ただ第5回朝鮮通信使一行は、方広寺大仏を発願したのが秀吉だということを知らずに、大仏見物を希望した可能性もある。

なお妙法院に残る史料からは、朝鮮通信使の方広寺参詣に備え(日本側の体面もあり)、京都所司代の主導で、大規模な事前準備がなされていたことが分かる[160]。正徳元年(1711年)の第8回朝鮮通信使の来日に際しては、京都所司代の命で、耳塚の傍の住宅を取り壊して道を広げ、竹藪の伐採がなされたほか[160]、大仏殿・回廊・鐘楼の建築物破損箇所の修理が行われた[160]。鐘楼の近くには茶屋があったが、見苦しいとして取り壊しがなされた[160]。妙法院(方広寺)には朝鮮通信使をもてなすための茶・菓子・煙草の用意を命じている[161]。方広寺でのトラブルの生じた享保4年(1719年)の第9回朝鮮通信使来日に際しては、京都所司代により大仏殿修理工事の入札が行われ、相当の工事がなされたほか[161]、饗応のための屋舎が建てられた[161]。また蚊帳を104帳も用意させた。歴史学者で妙法院史料研究者の村山修一は、方広寺大仏殿に蚊が多かったのかは不明で、ここまで大量の蚊帳が用意された理由は分からないとしている[161]。蚊帳はその後入札が行われ、払い下げられたという[161]。 上記が朝鮮通信使接待のために、京都所司代の主導でなされた施策である。第9回朝鮮通信使の通信使側の記録では、雨森芳洲ら日本側の外交官が、方広寺での饗応参加を拒絶しているにもかかわらず、しつこく参加を迫ってきたとしており、その背景には上記の方広寺での施策に大金を注ぎ込んでおり、それを安易に無駄にできないとする日本側の都合もあったと思われる。

戦国時代に兵火で損壊していた東大寺大仏も江戸時代中期に再建が行われた。貞享元年(1685年)、公慶は江戸幕府から勧進(資金集め)の許可を得て、東大寺大仏再興に尽力し、元禄5年(1692年)に大仏の開眼供養が行われ、宝永6年(1709年)東大寺3代目大仏殿(現存)が落慶した。3代目東大寺大仏殿は従前の東大寺大仏殿とは外観が大きく異なる点が多い(堂外から大仏の御顔を拝顔できるようにする観相窓の採用、観相窓上部の唐破風の設置など)。方広寺2代目大仏殿の設計図は今日現存しているが、それと現存する3代目東大寺大仏殿を見比べると、間口(建物の横幅)が減じられていること以外はほぼ建物の外観が瓜二つであることが分かる。これは東大寺2代目大仏殿の焼失から百数十年が経過し、それの技法に倣うことは難しいが、同時代には方広寺2代目大仏殿が京都に存在しており、公慶など東大寺大仏殿再建に当たった者達が、それの意匠・技法を参考にしたためではないかと考えられている[162]。またその根拠として以下もある。東大寺大仏殿内部に設けられている売店の上方の壁に、江戸時代の東大寺大仏殿再建にあたり作成された設計図面である、巨大な「東大寺大仏殿建地割板図」が飾られている。上記は経年劣化のため図面が読めなくなっていたが、赤外線撮影による調査を行った所、大仏殿の計画が間口11間から7間に縮小する以前の、当初設計図面であることが判明した。上記図面は現存の東大寺大仏殿の意匠・構造よりも、より方広寺大仏殿のそれに近似しており、建築史学者の黒田龍二は「(東大寺大仏殿建地割板図は)方広寺大仏殿を参考に東大寺大仏殿再建のための雛形として描かれたと考えるのが妥当である」としている[163]。

2代目東大寺大仏殿の焼失後に「2代目東大寺大仏殿焼失→初代方広寺大仏殿造立・焼失→2代目方広寺大仏殿造立→3代目東大寺大仏殿造立」と年数がさほど空くことなく、大仏殿が日本に存在し続けていたことは、大仏殿造立の技法が継承される上で好事となった。また単に技法が継承されるだけでなく、新たな技法の確立や建築意匠の改良もなされ、3代目東大寺大仏殿の柱材について、寄木材(鉄輪で固定した集成材)となっているが、この技法は2代目方広寺大仏殿で確立されたものとされ[164]、東大寺大仏殿にも取り入れられたとされる。豊臣秀吉による方広寺初代大仏殿造営時に、日本各地の柱材に適した巨木を伐採しつくしたため、森林資源が枯渇したようであり、苦肉の策と言える。かつての2代目方広寺大仏殿の遺物として、寄木柱を束ねていた鉄輪は、方広寺の鐘楼や京都国立博物館の庭園に保存されている。

宝永6年(1709年)から寛政10年(1798年)までは、京都(方広寺)と奈良(東大寺)に、大仏と大仏殿が双立していた。江戸時代中期の国学者本居宣長は、双方の大仏を実見しており、感想を日記に残している(在京日記)。方広寺大仏については「此仏(大仏)のおほき(大き)なることは、今さらいふもさらなれど、いつ見奉りても、めおとろく(目驚く)ばかり也[165]」、東大寺大仏・大仏殿については「京のよりはやや(大仏)殿はせまく、(大)仏もすこしちいさく見え給う[166]」「堂(大仏殿)も京のよりはちいさければ、高くみえてかっこうよし[166][東大寺大仏殿は方広寺大仏殿よりも横幅(間口)が狭いので、視覚効果で高く見えて格好良いの意か?]」「所のさま(立地・周囲の景色)は、京の大仏よりもはるかに景地よき所也[166]」としている。また両者の相違点として、東大寺には大仏の脇に脇侍が安置されている点を挙げており、方広寺大仏には脇侍はなかったようである。

京都史上最悪の大火とされる、天明8年(1788年)の天明の大火では焼失を免れたが、寛政10年(1798年)の旧暦7月1日 (新暦では8月12日)の夜に大仏殿に落雷があり、それにより火災が発生し、翌2日まで燃え続け、2代目大仏殿と3代目大仏は灰燼(かいじん)に帰した[10]。火災による大仏殿からの火の粉で類焼も発生し、仁王門・回廊も焼失した[10]。なお「国家安康」の梵鐘や、方広寺境内に組み込まれていた三十三間堂は類焼を免れた。大仏殿はその巨大さゆえに落雷の被害に遭う確率が高く、直近では安永4年(1775年)8月11日に大仏殿北西隅の屋根に落雷があり、枡形(組物)より出火したが、この時は消火に成功していた[167]。歴史学者で妙法院史料研究者の村山修一は、妙法院に残る大仏殿及びその周辺への落雷の記録は全て大仏殿の北西部に集中しているが(享保18年(1733年)7月9日に大仏殿北西隅の屋根に落雷・宝暦5年(1755年)6月晦日に大仏殿北西隅の松の木に落雷)、その原因について大仏殿北西隅近辺に松の巨木があり、それが雷を誘雷していたのではないかとしている[168]。

寛政10年(1798年)の落雷による焼失の過程は大田南畝著とされる『半日閑話(街談録)』や、平戸藩藩主の松浦清が著した『甲子夜話』に記述されるほか、『洛東大仏殿出火図(国際日本文化研究センター所蔵)』に絵図で記録されている[169]。その絵図では火消し達が懸命に消火活動にあたる姿も描かれているが、当時は竜吐水など性能の低い放水設備しかなく、破壊消火も不可能なため、初期消火に失敗し、大火となった。大規模に燃え広がってしまったので、自身の所有する放水設備のみならず、本願寺より大水鉄砲の貸与を受け、放水を試みたとされるが[170]、先述のように当時の放水設備には性能に限界があり、焼け石に水であった。2日には大仏殿より炎が高く立ち登って京都市街からも確認でき[171]、日中は火災による黒煙で太陽光が遮られ、暗闇のようであったという。火事を知らせる早鐘が乱打され、再び天明の大火のような大火になるのではと、京都の人びとを震撼させたが[171]、不幸中の幸いか2日は無風のため、敷地外に火の粉は飛び散らず、市街へ燃え広がらなかった[171]。『半日閑話(街談録)』では「(大仏は)御鼻より火燃出、誠に入滅の心地にて京中の貴賎、老若、其外火消のもの駆け付け、此時に至りいたし方なく感涙を催し、ただ合掌十念唱えしばかり也[172]」とされるほか、「衆口斉唱南無仏[173]」と記録した文献もあり、それらによれば、焼けた柱棟が堂内に落下して3代目大仏像に寄りかかり、大仏は鼻から出火[174]。火災現場に集まった僧侶・火消・京都民衆達は、恐らく大仏殿外部から扉・観相窓越しに、焼け落ちゆく大仏を目撃して、涙を流し、合掌をし、「南無(毘盧遮那)仏」と何度も唱えながら、3代目大仏の最期を見届けた[174]。(補注:当時の一般大衆が方広寺大仏に対する念仏をどのように唱えていたか詳細は不明である。浅井了意『かなめいし』で、寛文近江・若狭地震での方広寺大仏の被災を描いた部分では、「南無釈迦如来」との記述がある。本来方広寺大仏は毘盧遮那仏であって釈迦如来ではないが、妙法院の公的文書でも方広寺大仏を釈迦大像と表記することもあったので、「南無釈迦如来」もしくは「南無釈迦仏」と唱えられていた可能性もある。)なお治承4年(1181年)の平家による南都焼討での東大寺大仏殿火災では、大仏殿に取り残された者や、東大寺大仏に殉じて炎に飛び込んだ者が落命したとするが[175]、方広寺大仏殿の火災では幸いなことに、そのような人的被害(死者)は記録されていない。ただし消火活動中に高所から落下して、負傷した者があったという[171]。

先述の方広寺大火について、方広寺を管理する妙法院の、有事の際の防火管理体制の不備が原因ではないかとする見解がある。前述のように大田南畝作とされる『半日閑話(街談録)』には、伝聞ではあるが、方広寺焼失時の出来事が記述されており、それによれば概略は以下の通りである。「7月1日の夜は大雨で、大仏殿北東隅に落雷があり、堂守が落雷箇所に火のくすぶっているのを確認し、太鼓を鳴らして火消を召集した。竜吐水の放水が届かない高所のため即席の足場を組み、火を打ち消した。その後外を見廻り、火の手はないように見えたので火消は引き上げた。しかし火は完全に消えておらず棟木が燃え始めた。そのため再び太鼓を鳴らして火消を召集したが、屋根板の裏面へ火が廻ってしまい、消火を諦め退避した。[176][171][注釈 8]」「仁王門に安置されていた巨大な仁王像について、火の手が回る前に搬出しようと試み、仁王像に綱を掛け、無理矢理引き倒して搬出しようとしたが、綱が切れてしまった。これは仁王像が地震対策のため、鎖で仁王門に緊結されていたことを失念していたためで、それに気付き鎖を取り外すそうと、もたもたとしている間に仁王像は火に飲み込まれた。[176][171]」上記について、見方によれば大仏殿の消火は可能であったと考えられるし、仁王像の搬出も可能であったとも考えられる。歴史学者で妙法院史料研究者の村山修一は、方広寺大仏殿の当時の防火管理体制について「(半日閑話等の記述が正しいとすれば)平素より火災への対策が皆無に等しく、せめて屋根裏へ登る階段や足場を用意しておけば屋根裏の火を見逃すことはなかったのではなかろうか。また仏像搬出も多少は可能であったろう。当時の消火技術が大災害に追付けなかったことは認められるとしても被害を最小限に抑える工夫が足りなかったのは失態というほかはない。(補注:現存する設計図及び各種文献記録から、方広寺大仏殿に天井板は張られておらず屋根板現しで、屋根裏空間は存在しないとされる。その点については村山の誤認と思われる)」と批判している[171]。一方で村山は、方広寺大仏殿は経年劣化で修繕に多額の費用を要するようになり、その捻出に妙法院が四苦八苦していたこと、妙法院が江戸幕府(京都所司代)に対し大仏殿修繕の工事費用の融資を度々依頼していたことから、皇族が門主を務める門跡寺院とはいえ、一民間寺院である妙法院が、方広寺大仏殿のような巨大建造物を維持管理するのは大変な困難を極めていたともしている。江戸期の寺社の知行(領地)について興福寺・増上寺など1万石を越える寺社もあるなか、妙法院の知行は約1,600石であった[177]。これは東大寺の知行約2,000石をも下回る。

方広寺大仏・大仏殿の、妙法院が負担する維持管理費が増大した理由について、経年劣化のほか、朝鮮通信使の旅程から外れたためという点もある。朝鮮通信使の旅程に組み込まれていた頃は、日本側の体面もあり、京都所司代により大仏殿などの方広寺の修繕工事の入札がなされていて[160]、通信使の来日に合わせて数十年間隔で修繕工事が行われていた。しかし先述の方広寺での饗応を巡るトラブルで朝鮮通信使の旅程から外され、京都所司代による方広寺修繕工事の入札がなされなくなってしまった(修繕工事に公金が投入されなくなった)。

方広寺焼失時の出来事の記録については、先述のように『甲子夜話』にも記述がある[178]。それは東福寺の僧印宗より聞いた話としている。概略は以下の通りであるが、『半日閑話』の記述と相反する部分もある。『甲子夜話』では、7月1日夜は雷鳴がとどろいていたが、落雷は2日八つ時(午前1時)にあり、大仏殿の北西隅に落ちたとする。大火の原因については、『半日閑話』の記述のような、火消の火の消し漏れではなく、出火点が高所のため簡単に消火できず、足場を設けた頃には火が他所へも移ってしまったためとする。2日の朝六つ半(午前5時半)過ぎ頃、(屋根に火が回ったためか)屋根瓦の一部が落ち、火の勢いがますます盛んになったが、組物や垂木は直ぐには焼け落ちなかった。しかし屋根材の堂内への落下が起こり始め、この頃大仏は燃えたとする。この時の方広寺大仏殿から立ち上る炎は東福寺からも見えたという。『半日閑話』の記述と異なって落雷があってから雨が降り始めたとし、それは大変な豪雨であったが、大仏殿屋内側で火が燃え広がってしまったので火の勢いを弱めることはできなかったとする。朝五つ時(午前6時半)頃に雨が小降りになり、四つ時(午前9時)頃に雨が止んだ。四つ半(午前10時半)頃に大仏殿の屋根が焼け落ち、九つ半(午後1時)過ぎには大仏殿が崩れ去ったとしている。ただ大仏殿が崩れ去った後も直ぐに鎮火とはならず、完全な鎮火までには時間を要したという。なお仁王像が地震対策のため鎖で仁王門に緊結されており、搬出できなかったという話は『甲子夜話』にも記録されている。『甲子夜話』では、2日八つ時(午前1時)の出火から日中過まで大仏殿が火災で崩壊しなかったのは、秦の始皇帝が造立した阿房宮のように、方広寺大仏殿は巨大建造物であったこと(『史記』に阿房宮は項羽によって焼き払われたが、3か月間にわたって火が消えなかったとする記述がある)、また柱一本毎に数個の鉄輪で固め、横架材も巨大なかすがいで頑丈に固定してあったことが、その大きな要因であろうとしている[179]。また作者(松浦清)の感想として、方広寺大仏が焼失したことについて、釈迦の入滅時にはその亡骸から火が自ずと出火して、焼き尽くしたとも言われているので、今回の落雷で大仏が焼失したことは、人知を超えた出来事で仏力によるものなのだろうと書き記している[180]。

なお方広寺大火の原因について、先述の有事の際の防火管理体制の不備のほか、7月1日の夜は新月であったことも、消火活動をするにあたり不利になったと考えられる。旧暦は月の満ち欠けを基準とする太陰太陽暦であり、新月を1日(朔日)とする。そのため火災の発生した寛政10年(1798年)7月1日の夜は新月であり、暗闇が消火活動の妨げになった可能性がある。

時の妙法院門主の真仁法親王は、方広寺大仏を焼失させてしまったことに、管理者として罪悪感を抱いていたとされ、焼失の翌日より毎日大仏の焼跡に参詣して供養を行い、大仏再建の御祈祷を行い、自身の食事量も減じて、大仏に対し懺悔の意を表した[1]。

長沢芦雪は『大仏殿炎上図(個人蔵)』と題される、方広寺大仏殿が炎上する様を描いた抽象的な絵を残している[181]。落款に「即席漫写 芦雪」とあり、実際に方広寺大仏殿が焼け落ちゆくのを眺めながら、それを描いたとされる。

当時京都のランドマークになっていた大仏の焼失は、人びとに大きな衝撃を与えた。焼失後も往時の大仏に郷愁を覚える者が多く、横山華山作の花洛一覧図(木版摺)は、大仏焼失後の文化5年(1808年)に出版の京都の鳥瞰図であるが、巨大な方広寺大仏殿があえて描かれている[14][182]。文久2年(1862年)刊行の東山名所図会も、大仏焼失後の刊行であるが、こちらも往時の方広寺大仏殿絵図があえて掲載されており、絵図中に「寛政中回禄の後、唯礎石のみ存るといへども、帝畿第一の壮観の廃れたるを慨歎に堪ず。故に旧図の侭を挙るなり。」との注記書がある。京都に伝わる「京の 京の 大仏つぁんは 天火で焼けてな 三十三間堂が 焼け残った ありゃドンドンドン こりゃドンドンドン 後ろの正面どなた」というわらべ歌はこの時の火災のことを歌っている[183]。水木しげるの『幽霊画談』では、大仏の焼失後、大阪の寺町の松の茂みが、往時の大仏を彷彿とさせると、大仏を懐かしむ民衆の間で口こみが広がり、当地は訪問者で連日賑わったとの逸話が紹介されている(「仏の幽霊」)。「仏の幽霊」の出典は『絵本小夜時雨』の「樹木仏像に見ゆ」で、「樹木仏像に見ゆ」の論考は『百鬼繚乱 江戸怪談・妖怪絵本集成』に掲載がある。「樹木仏像に見ゆ」には大仏に見えた松の繁みが大坂寺町のどこにあったかが記述されていないが、他の史料にも当該松の茂みについて記録したものがあり(『摂陽奇観』)、それによれば真言坂(生國魂神社から北へ下る坂道)の南とされる[184]。なお『摂陽奇観』には当該茂みを夜分に見れば大仏に見えるので、夜分に賑わったとある。また上記との関連は不明だが、『大和怪異記』には方広寺大仏が焼失した同時刻(7月2日の未明)に大坂に大仏(の霊?)が出現したという記述がある[185]。このことについて歴史学者の江馬務は「大仏の一念が創立者秀吉の縁故の大坂にとどまっていたゆえであろうか」と述べている[186]

-

3代目大仏を記録したエンゲルベルト・ケンペルの肖像画。

-

[参考イメージ] 長楽寺 (兵庫県香美町)の但馬大仏 高さ15mの木造坐像。平成年間の落慶であるが、現存するものでは国内最大の木造坐像とされ、往時の3代目木造大仏に比肩する規模を誇る。

-

東大寺大仏殿の観相窓と唐破風

-

都名所図会 大仏御餅所 門前の餅屋が売っていた「大仏餅」は「大仏」の文字を型押しした餅で、大仏を訪れた人々のよい土産となった。

寛政10年(1798年)の焼失から天保年間まで(この間大仏・大仏殿なし)[編集]

寛政10年(1798年)7月2日の方広寺大仏及び大仏殿全焼後、まず灰塵の清掃作業が行われた。平戸藩藩主の松浦清が著した『甲子夜話』には火災現場を訪れた東福寺の僧印宗の話が記録されている[179]。7月16日に印宗が火災現場を訪れた所、灰塵の清掃作業が行われていた。仮屋が2棟建てられ、そこに大仏殿の柱の鉄輪、その他諸々の巨金物が運び込まれたという。積まれたものは丘陵のようであったという。またかつて大仏があったと思われる場所に、台座(石座)が表れた。その仕様について「縦横十間ばかりと見ゆる円形なる石垣の、高さ二間ほどづゝなるを三段に築たり」としている。後述のように大仏の台座(石座)は何らかの他の部材(漆喰細工の木製蓮弁?)で蓮弁の装飾が施されていたと考えられているが、その装飾で石座は覆い隠され、焼失前は人目に触れることがなかった。そのため印宗は「堂跡の灰塵を除けたれば、平坦と覚しきに是はいかに」と現場の者に質問した所、「ここは仏坐の下、蓮台の中の地形」との回答を受けたという。

文化元年(1804年)には現在の方広寺本尊である、往時の大仏の1/10サイズの模像とされる盧舎那仏坐像(座高約2m)の、開眼供養が行われた[1]。この像は3代目大仏焼失後に開眼供養が行われたため、3代目大仏の模像とされるが、豊臣秀頼造立の2代目大仏の模像であるとする伝承もある[2](先述のように2代目大仏と3代目大仏では風貌が異なっていた)。方広寺本尊の胎内銘の調査がなされたことはないため、正確な造像年代は分からず、大仏焼失後に造像され開眼供養がなされたのか、もしくは大仏焼失前から存在していた往時の大仏の模像だが、大仏焼失のためそれに代わる存在として開眼供養がなされたのかは不明である。現在の方広寺本尊が3代目大仏の模像であるとすると、前述のように大徳寺本尊も3代目大仏の模像とされているが、両者の像容(風貌)は異なる点が多いので、いずれがより3代目大仏の像容に近いのかという問題がある(大徳寺本尊像も胎内の銘が調査されたことはないので、本当に玄信が造仏した像か未確証な部分がある)。ただし大徳寺本尊は、光背や台座の意匠については、方広寺大仏のそれを模したものではないとされる。

開眼供養と時同じくして仮本堂も落慶し、そこに上記の盧舎那仏坐像が安置された[1]。この時の仮本堂は現存していない。

方広寺大仏焼失の事実は、江戸(関東地方)の一般大衆にはあまり知られていなかったようで、 江戸在住の滝沢馬琴が上方(関西地方)を旅行した折、焼失の事実を知らずに享和2年(1802年)に方広寺へ訪問し、大仏殿の礎石と、大仏の台座しかないという、変わり果てた姿になっているのを目撃し衝撃を受けたと旅行記に記している(羇旅漫録)。また先述のように東海道中膝栗毛は大仏焼失後に刊行されているが、作中で一行は方広寺大仏殿を訪問し、 弥次喜多が大仏を見物して威容に驚く場面が描写されている。これは作者の十返舎一九が江戸在住で京都は未見で、大仏焼失の事実を知らずに「都名所図会」「花洛一覧図」などを元にして物語を描写したためとも言われる。

文政13年(1830年)は3代目大仏の三十三回忌に当たるので、遠忌供養が行われた[188]。しかし何の因果か、同年の3代目大仏の命日(焼失日)にあたる旧暦7月2日に文政京都地震が発生した。『甲子夜話』によると、この地震で大仏跡の台座が残らず崩れたという[189]。文政京都地震は直下型地震と考えられており、京都全域に大きな被害をもたらしたが、歴史地震研究者の西山昭仁は、地震被害の傾向が寛文近江・若狭地震での被害傾向に極めて類似するとしている[189]。なお西山は、方広寺正面の石塁の石垣が飛び出したとの記述も踏まえ、方広寺での地震の震度は、震度4~6弱の範囲ではないかとしている。妙法院に残る史料によれば、寛政年間の段階で3代目大仏・2代目大仏殿はかなり経年劣化が進んでいたとされており、仮に寛政10年(1798年)の落雷での焼失を免れていたとしても、文政13年(1830年)のこの地震の揺れに耐え抜けたかは定かでない。この地震ののち京都市街は、1854年の安政南海地震、1927年の北丹後地震の被害に見舞われているが(いずれも震度5程度とされる)、3代目大仏・2代目大仏殿が今日まで伝世するには、上記の地震を耐え抜く必要があった。なお文久2年(1862年)作の『再撰花洛名勝図会』には方広寺の境内図が掲載されているが、それには大仏跡の台座が描かれている。この絵図に誤りがないとすれば、地震後に崩れた台座の復旧工事がなされたものと思われる。

天保年間の再建から昭和48年(1973年)の焼失まで(4代目大仏・3代目大仏殿)[編集]

江戸時代後期には方広寺大仏再建の機運が高まった。方広寺を管理していた妙法院により大仏・大仏殿の再建が企図され、宝物の開帳を行い資金集めを行うなどするものの、巨大建造物を再建するだけの充分な資金が集まらず、往時と同様の規模のものが再建されることはなかった。こうした事態を憂い、尾張国(現在の愛知県西部)の商人を中心とする有志が、上半身のみの木造の仮大仏像(4代目大仏)を造り、寄進した[11]。落慶は天保14年(1843年)とされる[11]。尾張商人による寄進の経緯は以下の通りである。名古屋方面より三木棟工郎、水谷清八、伊藤与八、花屋利八、尾張屋市蔵の5名が、方広寺を管理する妙法院に挨拶のため参上し、講が結成された[11]。その後大仏造立の申し出があり、資金調達のため名古屋の栄国寺で、妙法院より宝物の貸与を受け、天保12年(1841年)に出開帳を行うことになった [11]。天保造立の4代目大仏の頭部は名古屋で先行して作られ、栄国寺で公開されたという[11]。出開帳を知らせる立札は、尾張国に29ヶ所、三河国・伊勢国・遠江国・駿河国に各18ヶ所も立てられ宣伝されたほか、出開帳の期間も当初より会期延長が図られた[11]。尾張商人が方広寺大仏再建に積極的だったのは、尾張国が、大仏を発願した豊臣秀吉 の故地(出身地)ゆえとも言われる。出開帳等の結果、仮大仏造立の用材を調達でき、先行して作られた大仏頭部と合わせて、船で大坂を経由して、方広寺へ運び込まれた[11]。なお落慶した4代目大仏の像容(容姿)について、従前の大仏と異なり、民衆の手で造立され、著名な仏師が造立に参加しなかったためか、お世辞にも容姿端麗な美仏とは言い難く、拝観者におどろおどろしいとの印象を持たれることが多かった。郷土史家の田中緑紅は「グロテスクな木像半身像」 と評した[183]。4代目大仏を拝観した外国人にはアメリカ人教育者のアナ・ハーツホンや、日本に(ロシア)正教を伝道したニコライ (日本大主教)がいる。アナ・ハーツホンは田中と同様の感想を日記に残し[193][注釈 9]、ニコライは「(落雷で3代目大仏が焼失したので)代わりに木造の類似仏が作られたのだが、きわめて粗雑な出来栄えである」とした[194]。(補注:4代目大仏は3代目大仏の模像であるとされていた)

4代目大仏の造立と時を同じくして、4代目大仏を安置する仮大仏殿(3代目大仏殿)も造立された[12]。仮大仏殿の建設資材(材木)の調達について、東海地方や四国地方から調達が行われた。東海地方では伊勢国(現在の三重県)の度会郡に用材買付を行い、用材は宮川を流して運搬された[12]。また三河国(現在の愛知県東部)の油屋増蔵より用材寄進の申し入れもあったという[12]。四国地方は白髪山山麓の材木の買付がなされ、用材は筏にして吉野川を流して運搬したという[12]。仮大仏殿も仮大仏と同じく、往時のものよりも規模が縮小されて造立された。

上述の天保造立の大仏・大仏殿は、将来大仏・大仏殿を再建するまでの仮のものという扱いである[12]。造立された場所も従前のものとは異なり、現在の方広寺大黒天堂の東側の駐車場になっている場所に造立されていた[195]。なお4代目大仏は仮のものとはいえ高さが4丈7尺 (約14m) あり[191][196]、東大寺大仏に比肩する高さを有していた(上記は両者の像高のみの高さを比較した場合の話で、台座や光背の高さ寸法を加えれば、東大寺大仏の方が圧倒的に高さが高い)。

文久元年(1861年)出版の名所図会「淀川両岸一覧」には「(方広寺大仏は)寛政十年七月に雷火にかかりて焼亡し、今その礎石のみ存す。百分一(十分一の誤記か?)の尊像再建あり。また、近年大像の半身成就し仮堂に安ず。」という記述がある。(補注:「往時の大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、座高約2mの現在の方広寺本尊座像」と「有志の寄進で造立された高さ約14mの4代目大仏」は、混同して同一のものかのように紹介されることもあるが、上記の記述からも分かる通り、別のものである。前者は現存しているが、後者は昭和48年(1973年)に焼失した。)

明治時代になると、新政府の廃仏毀釈の政策から、明治3年(1870年)に方広寺境内の大部分は収公され、現在の敷地規模となった[197][50]。「国家安康」の梵鐘を安置する鐘楼は取り壊され[197](後に再建)[50]、方広寺西門は東寺へ移築された[50]。収公地には方広寺を管理下に置いた妙法院の脇寺の日厳院もあったが、こちらも廃され、日厳院客殿であった建物は方広寺へ移設された[198]。現在の方広寺本堂は、かつての日厳院客殿である[198]。移築にあたり、1/10の盧舎那仏座像(現在の方広寺本尊)が当該建物に安置(移座)されることになり、建物の改造がなされた。仏間等を打ち抜いて空間を広げ、天井高も改変し、座高約2mの盧舎那仏座像を安置できるようにした[198]。この建物の造立時期について、妙法院門主尭恕法親王の日記に、寛文10年(1670年)10月11日条で、日厳院の客殿指図(図面)があり、これが現在の方広寺本堂の構造と一致することから、寛文10年(1670年)には存在したことが分かる[198]。京都府教育委員会『京都府の近世社寺建築 近世社寺建築緊急調査報告書』では、「日厳院の建物が方広寺と関連するとすれば、秀頼による大仏殿造営の時期、すなわち慶長19年(1614年)前後という可能性も考えられる」としている[198]。

2代目大仏殿の基壇と3代目大仏の台座については、寛政10年(1798年)の大仏焼失後も、将来の再建を見越して、この頃(明治初頭)まで残されていたようであるが[190]、それに使われていた花崗岩の石材の多くは、1873年(明治6年)に京都市の内外に築造された6基の石造アーチ橋(堀川第一橋など)の建材として転用されたと伝わる[199]。石材を剥がされたのち、土地の整地も行われたとされ[190]、これにより往時の基壇と台座は完全に消失した[190]。なお収公された方広寺旧境内には、歴代天皇や皇族の位牌等を安置する恭明宮(数年で廃絶)や[200]、豊国神社の社殿が建てられた[50]。

経緯は明らかでないが、明治期に方広寺は妙法院の管理下から脱し、独立したとされている。

昭和期に入り、太平洋戦争での戦災を方広寺は免れた。「国家安康」の梵鐘も金属類回収令による供出を免れた。

戦後、高度経済成長期に入り国民の生活水準が向上、昭和39年(1964年)に東海道新幹線が開通したこともあり、京都に多くの観光客が訪れるようになった。しかしながら造立されてからまだ歴史が浅かったためか、4代目大仏の知名度はいまひとつであったようであり、拝観者もさほど多くなかった。大正から昭和期にかけて活躍した郷土史家の田中緑紅は拝観者数の伸び悩みの原因について、バス路線網の拡充も原因ではないかとしている。田中によれば、かつては三十三間堂を参拝したのち、豊国神社、方広寺へ参拝するという順路が確立していたが、車社会の到来で 観光用のバス路線網も整備され、三十三間堂から清水寺へ直接観光客が移動するようになり、方広寺を素通りされるようになったのが原因なのだという[201]。現在は特別拝観時にしか方広寺の堂内は拝観できないが、この頃(4代目大仏焼失前)は堂内の通年の拝観が可能であり、大仏殿に往時の大仏に関する遺物の一部を展示していたという[195]。

天保造立の4代目大仏・3代目大仏殿は昭和48年(1973年)3月27日深夜の失火によって焼失した[12]。京都市消防局は見分の結果、その原因について「大仏殿西側受付室で使用されていた練炭火鉢の不始末。練炭火鉢の底に欠けた部分があり、そこから熱が伝わり、下に敷いてあった板が過熱してくすぶり出火。自動火災報知設備が設置されておらず,手動の設備も故障していたなど,いくつもの不運が重なって大火となった」としている[202]。

昭和48年(1973年)に焼失した大仏・大仏殿は比較的最近まで存続していたにもかかわらず、資料(図面・写真など)が極めて少ない。天保造営の大仏の記録が失われることを危惧したある男性が、かつて趣味で撮影した4代目大仏の複数枚の写真を方広寺へ寄贈している(京都新聞2005/01/05の記事)。また京都市消防局のホームページには、かつて発生した火災の記録として、焼失した大仏殿の写真と、焼失した大仏及びその前で実況見分にあたる職員の写真が掲載されている[202]。

方広寺4代目大仏の焼失を契機として仏像(巨仏)の保存のあり方に一石が投じられた。欣浄寺の伏見大仏(木造)は現在鉄筋コンクリート造の建物に安置されているが、これは当時の住職が方広寺4代目大仏が失火で焼失したことに衝撃を受け、伏見大仏を焼失から守るため私財を投じて建てさせたものであるという[203]。

-

堀川第一橋。明治初頭まで残存していた大仏殿の基壇と大仏の台座に使用されていた石材を建材として転用し造られたと伝わる。

-

明治刊行の「The guide to the celebrated places in Kiyoto & the surrounding places for the foreign visitors」の挿絵。

-

方広寺発行の絵葉書。3代目大仏殿(右)と鐘楼(左)が写る。

現在(昭和48年(1973年)の焼失後)[編集]

大仏がかつてそこにあったことの名残として今日、方広寺鐘銘事件のもとになった「国家安康」の鐘が吊られた鐘楼や、諸将の銘が刻まれた石塁を見ることができる。

本堂には前述の往時の大仏の1/10の大きさで造られたと伝わる盧舎那仏坐像が安置されているほか、焼失を免れた方広寺遺物として、京都市指定有形文化財の「方広寺大仏殿遺物9点」も保存されている。上記遺物は大仏殿関連が銅製風鐸・銅製舌各1点、鉄製金輪4点で、大仏関連が銅製蓮肉片・銅製蓮弁・鉄製光背金具各1点からなる。風鐸と舌には銘文が刻まれており、「国家安康」の鐘を製作した三条釜座の鋳物師名越三昌らによって、慶長17年(1612年)に製作されたことが分かる。他の7点についても、風鐸や舌と前後する時期の製作と考えられている[204]。上記遺物の一部は鐘楼に置かれており、それについては通年見ることが可能である。柱の金輪については京都国立博物館の庭園にも展示されている。

大仏殿の台座があったと考えられる場所は、大仏殿跡緑地として整備されている。

大和大路七条にある「大仏前交番」[205] や「京都大仏前郵便局」[206] など、周辺のいくつかの施設名に「大仏」の名を留めている。また瓦の産地としても知られ「大仏瓦」の名が今に残る。かつては門前で名物「大仏餅」も売られていた。東西の通りである正面通は、この大仏殿の「正面」につながる通りであることに由来している。

-

鐘楼に保存されている2代目大仏殿の遺物。寄木柱を束ねていた「金輪」と、軒先に吊るされていた「風鐸」。

年表[編集]

- 1567年(永禄10年)東大寺大仏殿の戦いで、東大寺大仏・大仏殿が焼失する。

- 1585年(天正13年) 秀吉、関白に任じられる。

- 1586年(天正14年) 豊臣秀吉、焼損した東大寺大仏に代わる、新たな大仏の造立を発願[6]。

- 1588年(天正16年) 豊臣秀吉、刀狩令を発布。供出された刀剣類は、大仏造立のための釘や鎹(かすがい)にすることが喧伝される。

- 1589年(天正17年)豊臣秀吉の居である聚楽第白壁に、秀吉や世相についての落書きがなされる。一説には秀吉の大仏造立を揶揄する「大仏の くどくもあれや 鑓かたな くぎかすがいは こだからめぐむ(淀殿が豊臣鶴松を懐妊したのは、大仏造立の功徳によるものであろう)」という落首が書かれたとされる。

- 1590年(天正18年) 小田原征伐で北条氏滅亡。奥州仕置を経て、豊臣秀吉、天下を統一する。以降豊臣氏による大仏造立工事が本格化する。

- 1591年(天正19年)大仏殿の立柱式が行われる。豊臣秀吉、関白の位を豊臣秀次へ譲り、太閤となる。千利休が切腹させられる。

- 1592年(天正20年) 豊臣秀吉、朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を開始する。

- 1593年(文禄2年)豊臣秀頼誕生。

- 1595年(文禄4年)初代大仏・初代大仏殿がおおよそ完成する。豊臣秀次が切腹させられる。

- 1596年(文禄5年)慶長伏見地震で初代大仏が損壊する[51][49]。

- 1597年(慶長2年)豊臣秀吉、初代大仏を破却し[7]、善光寺如来を初代大仏殿に遷座[53]。方広寺門前に耳塚を築造[71]。

- 1598年(慶長3年)善光寺如来を信濃へ返還[53]。豊臣秀吉没。

- 1600年(慶長5年)関ヶ原の戦い。

- 1603年1月(慶長7年12月)大仏鋳造中の事故のため、初代大仏殿が焼失する。

- 1603年(慶長8年)徳川家康が征夷大将軍に任じられる。家康、3月に京都御所に参内する。

- 1607年(慶長12年)豊臣秀頼、方広寺大仏・大仏殿の再建を企図する。

- 1610年(慶長15年)8月から方広寺大仏殿の立柱工事が行われる。

- 1612年(慶長17年)2代目大仏・2代目大仏殿がおおよそ完成する。

- 1615年(慶長20年)豊臣氏が大坂の陣で滅亡。

- 1619年(元和5年)2代将軍徳川秀忠の命令で、京都のキリシタンが多数、方広寺門前の正面橋近辺で、方広寺大仏に向かいあうように磔にされ、火あぶりで処刑される(京都の大殉教)。

- 1662年(寛文2年)寛文近江・若狭地震が発生[9]。2代目大仏が損壊?

- 1667年(寛文7年) 3代目大仏が落慶する[9]。

- 1709年(宝永6年)東大寺大仏殿の再建が完了する。

- 1719年(享保4年)第9回朝鮮通信使、京都訪問時に、日本側の要求する方広寺大仏殿での饗応を拒絶する[157]。

- 1733年(享保18年)2代目大仏殿の北西隅の屋根に落雷。多数の瓦が破壊される[154]。

- 1755年(宝暦5年)2代目大仏殿の北西隅近くの松の木に落雷[167]。

- 1775年(安永4年)2代目大仏殿の北西隅の屋根に落雷。枡形(組物)より出火したが、消火に成功する[167]。

- 1788年(天明8年)天明の大火で京都市街の大部分が焼失するが、方広寺は焼亡を免れる。

- 1798年(寛政10年) 3代目大仏・2代目大仏殿が、落雷による火災で焼失する[10]。

- 1830年(文政13年)文政京都地震が発生[189]。

- 1843年(天保14年)尾張商人を中心とする有志の寄進で、4代目大仏・3代目大仏殿が落慶する[11]。

- 1867年(慶応3年)大政奉還。

- 1870年(明治3年)新政府により、方広寺境内の大部分が収公される[207]。

- 1945年(昭和20年)終戦。

- 1964年(昭和39年)東海道新幹線が開通する。

- 1973年(昭和48年)4代目大仏・3代目大仏殿が、失火のため全焼する[12]。

- 2000年(平成12年)方広寺大仏殿の基壇と台座が、発掘調査によって検出される[208]。

各大仏・大仏殿の仕様・存立期間[編集]

大仏についての概略[編集]

- 種類:毘盧遮那仏(びるしゃな-ぶつ)

- 形式:木製漆塗金張坐像(初代)、銅製金張坐像(2代目)、木製金張坐像(3代目)、木製胸像(4代目)

- 高さ:6丈3尺 約19m (初代~3代目)、4丈7尺 約14m(4代目)[191][196]

補注:江戸時代に出版された都名所図会や名所記、その他仮名草子などで、方広寺大仏を「十六丈の大仏」と紹介しているものもあるが、16丈(約48m)というのは大仏座像が立ち上がったと仮定した場合の高さ寸法であって、実際の像高が16丈もあった訳ではない[209]。座像の大仏の高さを実寸(座高)ではなく、立ち上がったと仮定した場合の寸法(身の丈)で表記することは、従前に造立された大仏でも行われており、東大寺大仏は十六丈(実寸は14.7mなのでかなり誇張されている)、雲居寺大仏は八丈(実寸は4丈とされる)、東福寺大仏は五丈(実寸は2丈5尺[210])と公称していた。万里集九の詩集「梅花無尽蔵(永正3年(1506年)作)」には「南都の半仏雲狐、雲狐の半仏東福(雲居寺大仏の身の丈は東大寺大仏の半分で、東福寺大仏の身の丈は雲居寺大仏の半分)」という記述がある。

- 像の存続期間:誤差を考慮しても、少なくとも、延べ300年以上は存在していた。創建以来、昭和後期の焼失までの間で、存在しなかったのは、50年より若干長い程度の期間でしかない(ただし、天保年間に造立の4代目大仏は上半身のみの大仏で高さが低い)。

大仏殿についての概略[編集]

- 建物の存続期間

- 初代:1595年 - 1603年(約8年間):大仏鋳造工事中の事故で焼失

- 2代目:1612年 - 1798年(約186年間):落雷で焼失

- 3代目:1843年 - 1973年 (約130年間):失火で焼失

先述のように大仏と同じく天保年間に造立のものは規模が縮小されている。あくまで将来に大仏・大仏殿を再建するまでの仮堂という扱いである。造立された場所も従前のものとは異なり、現在の方広寺大黒天堂の東側の駐車場になっている場所に造立されていた。

初代・2代目方広寺大仏殿はかつて日本最大規模の木造建築であったが(純粋に高さだけで比較した場合は、足利義満造立の七重塔の方が高い)、世界最大規模の木造建築でもあったとする見解もある[211]。中国最大の木造建築である紫禁城の太和殿は、間口約63m・奥行約37mであるが、方広寺大仏殿はそれをも上回っていた。

初代~3代目大仏の詳細[編集]

初代~3代目大仏についての資料[編集]

大仏についての文献記録は『愚子見記』が最も詳しい[212]。先述のように豊臣秀頼が2代目大仏殿及び大仏を造立した際に、徳川家康は大工・中井正清を派遣したが、その配下に平政隆がおり、彼が記した文献記録が『愚子見記』である[101]。それには2代目大仏についての詳細な記述があり、2代目大仏の模式図も掲載されている。その他大仏について記録した文献には以下のものがある。初代大仏については、醍醐寺座主の義演の日記である『義演准后日記』[212]、ルイス・フロイスの『フロイス日本史』 [212]、鹿苑院の院主の日記である『鹿苑日録』にそれぞれ記述がある。2代目大仏についてはリチャード・コックスの『イギリス商館長日記』、ウィレム・フルステーヘンの『オランダ商館長日記(東京大学日本関係海外史料 オランダ商館長日記 訳文編之十に収録)』に、3代目大仏については、先述のようにエンゲルベルト・ケンペルの日記や、カール・ツンベルクの『日本紀行』に記述がある。

大仏の造形を描いた絵図・模像には「『愚子見記』に掲載されている2代目大仏の模式図」、「ケンペルの3代目大仏のスケッチ[148]」、「往時の大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、現在の方広寺本尊座像[1]」、「3代目大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、大徳寺本尊座像」がある。大仏の台座の構造については発掘調査で考古学的見地から検討がなされている[213]。大仏の台座跡の発掘調査は2000年に行われ、その成果は『平成12年度 京都市埋蔵文化財調査概要』で報告されている。なお上記報告書では「台座は八角形」とする見解が提示されていたが[214]、後の報告書『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡 2010年(2009-8)』では上記見解を撤回し、「台座は円形に近い多角形」とする見解に変更した。

初代~3代目大仏はいずれも、(銅造か木造かの相違はあるが)概ね同様の仕様であろうと考えられている[183] [197][212]。ただ先述のように、2代目大仏と3代目大仏では容姿が異なっていたという[152]。

-

『愚子見記』に掲載されている2代目大仏の模式図。

-

大徳寺本尊釈迦如来座像 3代目大仏の1/10の大きさの模像と伝わる。 ただし光背や台座の意匠については、方広寺大仏のそれを模したものではないとされる。

-

[参考] 東大寺大仏像及びその光背

-

[参考] 東大寺大仏の台座(石座)

-

[参考] 鎌倉大仏の台座(石座)と放置された蓮弁

大仏像の印相(手印)[編集]

大仏像の印相(手印)は、東大寺大仏と同じく、右手は「施無畏印(せむいいん)」で、左手は「与願印(よがんいん)」であった。「『愚子見記』に掲載されている2代目大仏の模式図」、「ケンペルの3代目大仏のスケッチ」、「往時の大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、現在の方広寺本尊座像」、「3代目大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、大徳寺本尊座像」の四者で、印相(手印) はすべて一致している。

大仏座像の下廻りの構造[編集]

大仏座像の下廻り部分の構造についての文献記録には、2代目大仏について記述した『愚子見記』と、3代目大仏について記述したケンペルの日記がある。『愚子見記』には、蓮台が二段になっていたとする記述がある[101]。その材料について、「下二葉は木なり、上の段二葉は唐銅なり」とする[101]。「二葉」は蓮台の花弁とその下の反花の二つを指すと思われる。ケンペルの日記でも同様に、蓮台が二段になっていたとする記述がある[215]。「大仏は蓮の花の中に座っていた。この蓮の花は、葉と一緒に地中から伸びている石膏細工のもう一つの花に囲まれていたが、両方とも床から二間ばかり高くなっていた[215]」としている。上記等の文献史料及び発掘調査の成果によれば、大仏座像の下廻り部分の構造は床面から順に、(1)下の蓮台及び反花、(2)上の蓮台(『愚子見記』の模式図には上の蓮台の下に反花がある)、(3)大仏座像、ではないかと考えられている。蓮台が二段構造になっていたことは、「往時の大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、現在の方広寺本尊座像」からもうかがい知れる。

発掘調査では、大仏の台座が検出されており、外周に石を積み、その内側にこぶし大の礫と土を盛って高まりをつくっていると報告されている[216]。またそれは床石材との切り合い関係から、円形に近い多角形と判明している[3]。発掘調査報告書では検出された台座の径が、文献記録に残る下の蓮台の径とほぼ一致することから、「検出された台座 = (1)下の蓮台」が示唆されるとしている[217][3]。この説に基づくと(1)は東大寺大仏・鎌倉大仏の台座のような石座となるが、それでは文献記録と相反してしまう(下の蓮台の花弁の材料について、『愚子見記』では「木」、ケンペルの日記では「石膏細工」とされている為)。現存する指図(設計図)でも石座は描かれず、(1)下の蓮台及び反花が、床面に接して描かれている。報告書では台座の外側に木蓮華の花先が位置していることは明らかであるとされており[3]、石座側部の表面に何らかの他の部材(漆喰細工の木製蓮弁など)で、装飾がなされていたと考えられている。先述のように『甲子夜話』には、寛政10年(1798年)の方広寺大仏・大仏殿焼失後に火災現場を訪れた東福寺の僧印宗の伝聞の話が記録されているが、印宗は表れた大仏の石座を見て「堂跡の灰塵を除けたれば、平坦と覚しきに是はいかに」と現場の者に質問した所、「ここは仏坐の下、蓮台の中の地形」との回答を受けたする[179]。これは「下の蓮台」は、石座の表面に蓮弁の装飾がなされていたことと、その装飾のため普段石座は人目に触れることがなかったことを示している。なお以下は余談であるが類例として挙げると、鎌倉大仏は石の台座の側面を銅製の蓮弁で装飾する(台座を装飾して蓮台にする)計画があった[218]。造立から数百年経過し傷みが目立ってきたので、江戸時代に改修工事の計画がなされたが、その際に上記計画が立案された[218]。鎌倉大仏の修繕工事はなされたが、その数年後の寛保3年(1743年)に伽藍(大仏を除く)を火災で焼失した[219]。そのためか台座の連弁装飾計画は途中で中止となり[219]、使い道のなくなった銅製蓮弁4枚は、大仏の台座近くに放置されている。

(1)と(2)の2つの蓮台について、別の材料で造られていたことは、文献記録から明白である。(2)については大仏躯体の材料と同材(銅造ないしは木造)と考えられている。また(1)と(2)では、(1)の方が径が大きく造られていた[3]。(1)の上面は『愚子見記』によれば「しきがわら」であったという[101][3]。発掘調査では粘土を乾燥焼成した「塼(せん)」が大量に出土しているが[3]、「しきがわら」とは「塼」を指すと見られ、(1)の上面は塼敷きだったと考えられている[212]。ケンペルの3代目大仏のスケッチでは、(1)の「下の蓮台」の上面(塼敷きと考えられている部分)に花瓶や燭台が描かれており、供物を置くスペースとして利用されていたようである。

大仏及びその台座の周囲については、拝観者がみだりに中へ進入しないようにするため(台座に蓮弁の装飾が施されているとすれば、それに安易に手を触れられないようにするため)、八角形に配された木製の金剛垣(柵)に取り囲まれていた[3]。方広寺大仏跡を紹介する書物などで、大仏の台座は八角形であったと紹介しているものもあるが(当初の発掘調査報告書がその見解に立っていたことによる)、京都市埋蔵文化財研究所は、金剛垣(柵)が八角形に配されていたのであり、台座(下の蓮台)は先述のように円形に近い多角形で、八角形ではないとしている[3][4]。京都市埋蔵文化財研究所が当初の報告書で、「大仏の台座は八角形」とする誤った見解を提示してしまった原因について、現存する大仏殿の指図(設計図)の読み間違えがある。発掘調査では台座端部の一部分が検出され、またその廻りの床石材(四半敷床石材)も検出された。台座と床石材の切り合い関係から台座は多角形(角数までは特定できず)であろうことが判明した。現存する方広寺大仏殿指図(設計図)の中央には八角形のものが描かれているが、それを大仏の台座の外郭線と解釈し、発掘調査の成果及び指図(設計図)を総合的に勘案し、「大仏の台座は八角形」とする当初見解を提示した[214]。しかしそれは台座の廻りに設けられていた八角形の金剛垣(柵)を描いたものではないかとの指摘を外部より受け、台座と床石材の切り合い関係を再検証した結果、その切り合い関係は八角形に取り付く角度ではないことが分かり、「台座は円形に近い多角形」とする見解に変更するに至った[220][4]。

大仏像の光背[編集]

『愚子見記』の記述及び、またそれに掲載の2代目大仏の模式図などから、光背の意匠をうかがい知れる。『愚子見記』の模式図では、光背は大仏の中央(先端)でやや高く尖った形をしている。また『愚子見記』の記述および模式図によれば、現存する東大寺大仏の光背のように、化仏(小さな仏坐像)が取り付けられており、それは16体あったという。また16体の化仏を下から見上げた際に、同じ大きさに見えるよう、大きさの補正を施していたという[221]。『妙法院日次記』元文3年(1738年)10月22日条にも大仏の光背の各部寸法についての記述があり、それは以下の通りである。「後光台輪上長:9間2尺1寸」「後光台輪上ノ輪ヨリ瓦座迄:1間5尺」「後光台輪上ノ輪ヨリ火焔先マテ:15間5尺5寸」「後光台輪上ノ輪ヨリ光ノスジサキマテ:16間5尺寸」「後光横幅光ノスジサキマテ:14間」「後光横幅火焔サキマテ:12間2尺」「後光佛:16体」[222]。

「愚子見記に掲載されている2代目大仏の模式図」、「ケンペルの3代目大仏のスケッチ」、「往時の大仏の1/10の大きさの模像と伝わる、現在の方広寺本尊座像」の三者で、それぞれ光背の意匠が弱冠異なっている。その理由については、(1)2代目大仏と3代目大仏で光背の意匠が異なっていた、(2)書き手(作り手)の描写ミス、などが考えられる。なお方広寺大仏の光背の意匠について、鎌倉時代再建の東大寺2代目大仏の光背を先例として、デザインされたものとする見解がある[221]。

木造の大仏像の構造[編集]

愛知県立芸術大学教授で仏像研究者の山崎隆之は、東京国立博物館の所蔵する「京都大仏雛形」と、昭和48年(1973年)に焼損した際に露わになった4代目大仏の木組(木骨)構造を参考に、木造の3代目大仏の構造についての検討を行っている[223]。「京都大仏雛形」は方広寺大仏造立にあたり作成されたとする大仏の雛形で、1/50のサイズであるという(製作年代は未詳)。雛形の特徴として、表面が着脱式になっており、それを取り外すと内部の木組下地を見ることが出来る仕様となっている。木造の大仏がこの雛形通りの構造であるとすれば、木組(木骨)を組んだ上で、表面に板を張り彫刻を施していたことになる。現在国内に上記のような仕様の仏像はほとんど現存例がないが、昭和48年(1973年)に焼失した4代目大仏について、焼損時に下地の木組が露わになったが、雛形と類似した構造になっていた。そのことから山崎は「京都大仏雛形」の示す構造に信憑性があるとした。また「京都大仏雛形」はその示す木組構造から木造の3代目大仏の雛形であるとした。山崎は「(雛形の)木骨の格子の寸法はほぼ一定の上下2cm、左右3.2cmで、実寸に直せば各50倍であるから上下1m、左右1.6mになる。木骨をおおう彫刻(表面材)の厚さは3~5mmほどであるから実寸に直せば15~25cmとなる。つまり実際の(3代目大仏の)造像にあたっては、木骨の全面に長さ約3.3尺、厚さ8寸、巾1尺ほどの板材を無数に釘止めし、その材面に彫刻を施したのであろう。」としている(3代目大仏は、普通の仏像のように寄木造ではないことを指摘している)[223]。また山崎は、3代目大仏はその巨大さや木組(木骨)を組む構造などから、木造の仏像というよりかはむしろ木造建造物と言った方が良く、表面の彫刻作業くらいしか仏師の出番はないと考えられ、仏師が造仏工事の主体になることはなかったのではないかとしている[224]。

なお秀吉の造立した初代大仏も木造であったが、各種文献史料から木組(木骨)で下地を造り、漆喰で固めて大仏の造形を造り、さらに漆を塗って金箔を貼るという仕様であったとされる。(初代大仏の詳細な構造は不明である。「京都大仏雛形」は3代目大仏雛形とするのが通説だが、同じく木造の初代大仏の雛形とする説もある。)これは中国明時代の技法を応用したものであったが、耐震性に問題があり、初代大仏は慶長伏見地震で損壊してしまった。胸が崩れ、全身にひび割れが入ったことは既述の通りである。華厳宗の僧侶で歴史学者の平岡定海は「木を以て骨として、その上を漆膠にて塗り固め、さらにそのうえに漆と金箔を塗るという明代の塑漆像の技法をとっていたため、地震の多い日本では不適当であった」としている[57]。

初代大仏に用いられた漆喰はいわゆる「油硴漆喰(ゆがきしっくい)」であったとされる。ルイス・フロイスの『フロイス日本史』には「後日塗金するため仏の本体を歴青で造ることに終始した」とする記述がある。これは油硴漆喰もしくは黒漆塗りを歴青と誤認したものとされる[2]。「油硴漆喰」は牡蠣灰に油を入れ硬化させる漆喰の技法で、中国から渡来した漆喰職人の陳元明や王退がもたらした技法とされる[40]。「油硴漆喰」の技法は方広寺大仏造立に用いられたので「大仏漆喰」とも称される。陳元明と王退は臼杵の唐人町に居住していたが、方広寺大仏造立にあたり秀吉の命で召集され、造仏にあたった。漆喰の原料は豪商今井宗久により調達が行われ、全国から牡蠣数万俵を集めたとされる[225]。大仏の完成後に、秀吉の朱印状が陳元明に対して発給されたことが確認されており、褒賞として「屋敷御年貢」(屋敷にかかる税)の免除特権を認めるとしている。

4代目大仏の詳細[編集]

この項目「京の大仏」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。 加筆の要点 - 方広寺4代目大仏の構造 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) (2022年12月) |

4代目大仏についての資料[編集]

天保造立の大仏(4代目大仏)及び大仏殿は比較的最近まで存続していたにもかかわらず、資料(図面・写真など)が極めて少ない。大仏の写真について、正面もしくはやや斜めからのアングルのものはあるが、大仏の背面や側面、台座を撮影したものはない(ただし個人が撮影した写真が残存している可能性はある)。なお大仏殿正面には頭部のみの仁王像が二体安置されていたが、それの正面アングルからの精細な写真は京都府立京都学・歴彩館のデジタルアーカイブに掲載がある。

図面資料については、4代目大仏落慶後に『御半像造立御影・木組之真図』『京都大佛殿大像組建』などと題される頒布物が江戸時代に作成されており、上半身のみの大仏の木組の模式図が掲載されている。それについていくつかの図書館等が保有しているが、作成年代や上半身のみの仕様から見て、同じく木造の3代目大仏ではなく、4代目大仏の木組模式図であろうとされる [222]。なお天保造立の大仏・大仏殿についての、記録調査報告書の類いは一切なく、実測図面なども存在しないとされる。ただし焼失前に方広寺が拝観者に配布していたパンフレット『大仏殿方広寺の拝観の栞』によると「昭和33年には改修工事も完成し、全く面目を一新しました」とあり、昭和33年(1958年)に、大仏殿のみの工事か、大仏殿と大仏双方の工事かは不明だが、何らかの大規模改修が行われたことが分かる。基本的に大規模改修工事を行う際は、改修図面を作成し、さらに詳細な施工図を作成し、それに基づいて工事を進めるのが常であるので、昭和33年(1958年)の工事の際に作成されたと思われる、それらの図面が方広寺ないしは工事施工会社に残存している可能性は否定できない。

4代目大仏の詳細[編集]

4代目大仏は上半身のみの大仏である。構造は木造で、木組(木骨)下地の上に板を張り、彫刻を施している。尾張国(現在の愛知県西部)の商人を中心とする有志の寄進で造立された。像容については先述のように、民衆の手で造立され、著名な仏師が造立に参加しなかったためか、お世辞にも容姿端麗な美仏とは言い難く、拝観者におどろおどろしいとの印象を持たれることが多かった。郷土史家の田中緑紅は「グロテスクな木像半身像」と評している[183]。

愛知県立芸術大学教授で仏像研究者の山崎隆之は、4代目大仏について「火災直後の焼損した姿には異様な迫力があり、特に構造材の力強さは印象的であった。それは太さ40cmもあるかと思える柱が何本も立っていて、それを貫材で組み、首や顔などの局面部には船の肋骨材のように湾曲した材を沿わせ、その表面に厚板を貼りつめて彫刻していた。」としている[226]。

なお4代目大仏が焼失してしまったことで、近世以前に日本で造立された木組(木骨)下地で表面が木張の大仏(巨大さゆえ寄木造で造立できなかった木造大仏)は現存するものがほぼ無くなってしまった(岐阜大仏は木造ではあるが乾漆仏で上記仕様ではない)。そのため京都市消防局のHPで公開されている4代目大仏の被災写真[202]のように、大仏焼失後の大仏胎内の木組(木骨)が露わになった状態を捉えた写真類について、木造の方広寺初代・3代目大仏がどのような構造であったかを検討する上での貴重な参考資料にされることがある[224]。

初代・2代目大仏殿の詳細[編集]

初代・2代目大仏殿についての資料[編集]

2代目大仏殿については、指図(設計図)が現存している。こちらも先述のように、豊臣秀頼が2代目大仏殿及び大仏を造立した際に、徳川家康は大工・中井正清を派遣したが、指図(設計図)は中井家に伝来したものである。中井家配下の平政隆が著した『愚子見記』にも、2代目大仏殿についての詳細な記述があるほか、初代大仏殿についても言及している[101]。また江戸中期の作と思われる『京都大仏殿絵図』(東京国立博物館所蔵)にも2代目大仏殿及び仁王門の断面図・立面図が記録されている[228]。その他大仏殿について記録した文献には(先の大仏の項目とも重複するが)以下のものがある。初代大仏殿については、醍醐寺座主の義演の日記である『義演准后日記』[212]、ルイス・フロイスのフロイス日本史 [212]、鹿苑院の院主の日記である『鹿苑日録』にそれぞれ記述がある。2代目大仏殿については、エンゲルベルト・ケンペルの日記に記述がある。

大仏殿を描いた絵図資料について、2代目大仏殿については存立期間が長かったことから、建物外観が名所図会などに描かれ資料が多い。初代大仏殿については、慶長11年(1606年)作とされる豊臣家御用絵師の狩野内膳による『豊国祭礼図屏風』が唯一の作であろうとされる[45]。

初代大仏殿については、2代目大仏殿ほど資料が豊富でなく、建物構造などの全貌の把握が困難である。しかしながら各種文献史料・建築学的知見から初代大仏殿復元案を提示したもので代表的なものには、主に以下の二つがある。一つは1982年に発表された内藤昌・中村利則共作による復元案である[229]が、方広寺大仏殿跡の発掘調査は2000年からなので、復元検討に考古学的知見は踏まえられていない。もう一つは建築史学者の黒田龍二監修の下、大林組が広報誌「季刊大林」で提示した復元案[230]である。こちらの発表は2016年で、考古学的知見も踏まえて復元検討がなされている。大林組復元案の特徴としては、初代大仏殿の架構構造を純大仏様構造であったと考え、同じく純大仏様構造の浄土寺浄土堂のように、屋根に反りがないものとして復元している点がある[212]。この点は、屋根に反りがあったとする内藤・中村による復元案と相違している[231]。

初代・2代目大仏殿は、いずれも細部意匠・細部構造を除いては、概ね同様の仕様であろうと考えられている[212]。

-

初代大仏殿 (「豊国祭礼図屏風」)

-

2代目大仏殿 (「東山名所図会」京都府立京都学・歴彩館 デジタルアーカイブ)

-

[参考] 東寺金堂 観相窓と切り上げ破風が特徴

-

[参考] 東大寺大仏殿

-

[参考] 東大寺大仏殿の観相窓と唐破風。

-

[参考] 東大寺大仏殿の寄木柱と金輪(鉄輪)。

大仏殿の平面規模[編集]

- 初代・2代目:南北45間(約88m)、東西27間(約55m)、柱92本

『愚子見記』の2代目大仏殿についての記述による。ここでの「間」は柱間の数ではなく、長さの単位である。先述のように考古学的知見からも正しいと見なされている。発掘調査報告書に、2代目大仏殿再建時は、創建時の礎石をそのまま使用し、柱位置は同じであったとみられると報告されていることから、初代大仏殿も同様の平面規模であろうと考えられている[212]。

中国最大の木造建築である紫禁城の太和殿は、間口約63m・奥行約37mであるので、方広寺大仏殿はそれをも上回っていた。

大仏殿の架構構造[編集]

初代・2代目大仏殿では架構構造については、貫を多用する大仏様を採用している[14]。その根拠は、初代大仏殿は『愚子見記』の「京東ノ大仏殿、慶長三年の造リハ古奈良(重源の再建した2代目東大寺大仏殿)ノ造也」の記述[212]、2代目大仏殿は『愚子見記』の記述及び現存する中井家指図による[212]。『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』では、初代大仏殿復原案に対し、地震に対する構造計算(時刻歴応答解析)を行った結果が掲載されており、その架構構造が地震抵抗に極めて有益であり、また慶長伏見地震は直下型地震で、巨大建築物である大仏殿は共振現象が起きにくく(逆に小規模建築物ほど被害が大きい)、損壊を免れたとする。2代目大仏殿も寛文近江・若狭地震に遭うが、こちらも損壊を免れている。ただし先述のように、両地震で大仏(初代・2代目)自体はいずれも損壊して、取り壊されている(先述のように2代目大仏は地震で損壊したとするのが通説だか、異説もある)。

大仏殿の柱材[編集]

- 初代:一木材?

- 2代目:寄木材

『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』では、初代大仏殿の柱は一木材であろうとの見解を提示している。2代目大仏殿の柱材は文献記録・現存する遺物等から寄木材(金輪で固定した集成材)とみられるが、初代大仏殿造営時にはそのような文献記録がなく、考古学的にも金輪材が出土していないことによる。2代目大仏殿が寄木材になった理由について、初代大仏殿造営時に、日本各地の柱材に適した巨木を伐採しつくしたため、森林資源が枯渇したためとする。2代目大仏殿落慶以降に、造営に着手した再建東大寺大仏殿も、柱材は寄木材となっており、すでに柱材に適した巨木が国内で枯渇していたことがうかがえる(東大寺大仏殿虹梁の記事も参照のこと)。

大仏殿の床の仕様[編集]

大仏殿内部の床は、東大寺大仏殿と同じく石敷床であった。発掘調査の成果によれば、床石材は四半敷で敷き詰められていた[31]。また床石材の仕様は花崗岩製の石材で、1辺約60cm角の方形で、厚さは15~20cmであった[233]。現在豊国神社の参道には上記石材と同仕様の石材が敷かれているが、これはかつて方広寺大仏殿の内部及び基壇に敷かれていた床石材を転用したものであると、考古学的知見から断定されている[232]。転用時期については、方広寺境内が新政府に収公された明治初頭であろうとされる(先述のように明治初頭まで、台座・基壇などはそのまま残されていた)。この石材が作られた年代、すなわち初代大仏殿造立時のものか、もしくは2代目大仏殿造立時のものか、もしくは両者が混在しているかについては、特定できるだけの手掛かりがなく、現段階では不明としている[233]。

二重屋根のうち下重屋根の構造[編集]

- 初代:雨打(ゆた)造

- 2代目:下屋(げや)

初代大仏殿については、『愚子見記』の記載から二重屋根のうち、下重屋根を裳階とする雨打造であったと考えられている[13][212][14]。下重屋根より上重屋根の方が軒の出が深いことが史料より読み取れるとして、内藤昌・中村利則両氏の復元案及び、大林組の復元案ではいずれもそのように復元されている[13]。初代大仏殿を描いたとされる『豊国祭礼図屏風』でも、下重屋根は裳階で描かれている[234]。『愚子見記』によると、初代大仏殿が雨打造になったのは、鎌倉時代再建の2代目東大寺大仏殿に倣ったためであるとされる[234]。それに対して2代目大仏殿の現存する指図(設計図)では、当該部分は下屋構造となっており、上重屋根より下重屋根の方が軒の出が深くなっている。下屋にすることで、「隅柱」・「側柱」を「中柱」よりも柱長を削減できるので、相次ぐ大仏殿の造立により発生した建材(材木)不足への対応ではないかと考えられている。なお発掘調査では、大仏殿の基壇が2代目大仏殿造立時に拡張されていることが確認されているが、その理由について上記の屋根構造の変更で、軒の出の深さが変わったためでないかとされている[235]。

観相窓上部の破風の形状[編集]

- 初代:切り上げ破風

- 2代目:唐破風

方広寺大仏殿には観相窓(堂外から大仏を拝顔できるようにする窓)が設けられているのが特徴である。観相窓上部の破風の形状について、2代目大仏殿は、現存する指図(設計図)及び各種絵図記録から唐破風と分かる[44][212]。先述のように初代大仏殿を描いたとされる狩野内膳作の『豊国祭礼図屏風』[45]では、観相窓上部の破風が切り上げ破風となっている。これについて絵師のミスでなければ、初代大仏殿は切り上げ破風であったと考えられている[44][212][14]。

なお東寺の金堂の正面のファサードは、方広寺初代大仏殿のそれを模したものとの伝承がある [48]。東寺金堂は豊臣秀頼の寄進で造立されたものであるが、上述の屏風に描かれている方広寺大仏殿の正面の外観と極めて類似している。東寺金堂の観相窓の高さは、安置されている薬師如来の御顔の高さと合っていないので、窓を開けても如来の光背しか見えず、観相窓としては無用の代物になってしまっているという [48]。ただ明かり取り窓としては機能しているという[48]。これは本来この建物のデザインは、大仏を安置するために意匠されたもので、丈六の薬師如来像を安置するために意匠されたものではない(東寺のために意匠されたものではない)ためとされている[48]。

天井板の有無[編集]

方広寺大仏殿は初代・2代目共、現存する指図(設計図)及び各種文献記録から、天井板は張られておらず、屋根板現しであったと考えられている。『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』では大仏様の特徴として、(浄土寺浄土堂のように)天井板を張らず小屋組を見せている点があり、方広寺大仏殿でも垂木まで見通すことのできる「化粧屋根裏(屋根板現し)」だったのだろうとしている。上記を裏付けるように、ケンペルの日記にも「大仏殿の内部は一番上の屋根の所まで吹抜になっていて、その屋根はたくさんの梁を変わったやり方で繋ぎ合わせて固定してある。高くて上の方は光が差さないので、ほとんど真っ暗である。」との記述が残されている[236]。

回廊の構造[編集]

方広寺大仏殿はその周囲を塀・回廊で取り囲まれていた。秀吉の造立時は泥土をつき固めて作った築地塀であった。しかしそれは慶長伏見地震で倒壊してしまった[58]。秀頼の造立の際には(耐震性に難があると判断されたためか)築地塀は改められ、木造の回廊で、従前とおおよそ同様の位置に、方広寺大仏殿を取り囲むように再建された[212]。木造の回廊は複廊であったとされるが、それの構造については『愚子見記』などの文献記録から窺い知ることができるほか、発掘調査に基づく考古学的知見からも裏付けられている[212]。先述のようにケンペルは回廊について日記に「寺を取り巻いている回廊からは外は見えないが、内側は開いている。その屋根は約三間の高さで、どの側も長さいっぱいに二十五本の丸い柱と、横は全て三本ずつ並んだ柱で支えられている。」と記している。 その後長らく回廊はそのまま存立し続けていたが、寛政10年(1798年)の大仏殿の落雷による火災の際に、火の粉が周囲に飛び散って類焼が発生。木造としたことが仇となり回廊は全焼してしまった。『洛東大仏殿出火図』(国際日本文化研究センター所蔵)に、絵図で回廊が焼け落ちていくさまが描かれている[237]。

3代目大仏殿の詳細[編集]

この項目「京の大仏」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。 加筆の要点 - 方広寺3代目大仏殿の構造 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) (2023年1月) |

京の大仏(大仏殿)を描いた作品の一覧[編集]

- 既述。慶長11年(1606年) 作。方広寺大仏殿が描かれているが、現存する2代目大仏殿指図(設計図)や大仏殿を描いた江戸期の他の絵図と、破風等の大仏殿の細部の形状が異なることから、(絵師のミスでなければ)初代大仏殿の造形を描いたものとされる。

- 既述。2代目方広寺大仏殿が描かれている。大英博物館には、3代目大仏の全身を描いたケンペルのスケッチが所蔵されている。

- 「大仏詣図」葛飾北斎(島根県立美術館所蔵)

- 「方広寺大仏殿炎上図」長沢芦雪(個人蔵)

- 「洛東大仏殿出火図」著者不詳(国際日本文化研究センター所蔵)

- 既述。2代目大仏殿が落雷で焼失する過程が絵図で克明に記録されている[239]。

- 「花洛一覧図(木版摺)」横山華山作

- 既述。2代目大仏殿焼失後の文化5年(1808年)の出版であるが、2代目大仏殿があえて描かれている[240]。

- 「再撰花洛名勝図会」

- 既述。1862年の作で、規模を縮小して再建された3代目大仏殿(1973年焼失)が描かれている。野ざらしの大仏殿基壇と台座(1798年焼失の3代目大仏のもの)が描かれており、この頃はまだ残されていたことが分かる。[241]。

- 「大仏の食い逃げ」

- 京都に伝わる昔話。京都のむかし話研究会著『京都のむかし話』にも収録される。話のおちが大仏躯体の材料と絡めて語られる点が注目される。この話の成立年代は不明だが、木像の方広寺3代目大仏造立後と思われる。昔話の概略は以下の通りである。京の大仏と奈良の大仏は揃って伊勢神宮へ参拝に行くことにした。道中で腹が減ったので、蕎麦屋に立ち寄った。両大仏は銭を持っていなかったが、いずれかがおごってくれるだろうと思い込み、たらふく蕎麦を平らげた。両大仏はいずれも銭を持っていないことに気がついたので、食い逃げをすることにした。両大仏は蕎麦屋から走って逃げたが、食い逃げに気が付いた店主が彼らを追いかけ、遂に追い付かれてしまった。店主が蕎麦打ち棒で奈良の大仏の頭を叩くと、奈良の大仏は銅像であるのでクワーン、クワーンという音がした。店主は「あれだけ食べておきながら、食わん食わんとは何事か」と激怒した。続いて京の大仏の頭を叩くと、京の大仏は木像であるのでコツコツという音がした。店主は「蕎麦代をこつこつ返すというなら、何故初めからそう言わないのか」と言い、両大仏は赦免された。両大仏は自身に供される賽銭で、こつこつと蕎麦代を返済したという。なおこの昔話は『まんが日本昔ばなし』でアニメ化されて放送された(1993年10月16日放送分 No.1424)。

- 地歌「大仏」

- 峰崎勾当作の地歌[242]。歌詞は「大仏の妹背は京と奈良坂や この手柏のふた面 窓から窓の垣間見に ささやく声もこだまして 聞いていよとも耳塚に 何の遠慮も太しき柱 互いに手に手をのばし合わして抱きしめて 穴を忍び路くぐらばくぐれ 鳥はものかは釣鐘さえも つかぬ夜明けてとまた布団着て 寝たる姿や東山」。歌詞の内容は方広寺大仏と東大寺大仏の関係を、男女の仲になぞらえたもの。方広寺にまつわる地名・事柄を上手く歌詞に盛り込み、服部嵐雪の句「布団着て寝たる姿や東山」で締めている(既述の通り方広寺大仏は東山大仏とも称される)。待宵の小侍従の「待つ宵に更けゆく鐘の声聞けばあかね別れの鳥はものかは」の句も踏まえたものと思われる。

- 『新篇塵劫記』の「大仏の堂」

- 『塵劫記』は吉田光由によって著された算術書である。塵劫記は算術を身近な話題をもとに解説してあったので、江戸時代の算術書のベストセラーかつロングセラーとなった。寛永18年(1641年)には続編として『新篇塵劫記』が出版されたが、その中に「大仏の堂」という問題がある。それには大仏殿の挿し絵が掲載され、「大仏殿にどれくらいの米が入るか」という問いと「577,500石」という解答のみが記載されている。大仏殿の寸法や「577,500石」を導きだす計算式などは記載されていない。従来『新篇塵劫記』の「大仏の堂」の問題は、方広寺大仏殿が江戸時代に存在していたことが世間一般にあまり知られていなかったことから、「大仏の堂」は、当時滅失していた東大寺大仏殿を指し、「577,500石」を導きだす計算式が記載されていないのは、作者の吉田光由が考えた問題ではなく、東大寺大仏殿が存在した頃に作られた問題で、古くからの伝承をそのまま記載したためであろうとされてきた。しかし数学者の林隆夫は「大仏の堂」は方広寺大仏殿を指し、東大寺大仏殿ではないとした [243]。その根拠として「『新篇塵劫記』の出版された寛永18年(1641年)に東大寺大仏殿は存在しないが、方広寺大仏殿は存在していること」「作者の吉田光由は京都在住であること」「江戸時代に単に大仏と言えば、少なくとも京都では方広寺大仏を指していたこと」を挙げている(補注:林は指摘していないが、『新篇塵劫記』の大仏殿の挿し絵には唐破風が描かれているが、鎌倉時代再建の東大寺2代目大仏殿に唐破風はないとするのが通説であるので、挿し絵からも東大寺大仏殿ではないことが分かる)。大仏殿の寸法が記載されていないことについては、当時方広寺大仏殿は著名な建造物であり、都名所図会などの出版物から容易に寸法を知ることができたためでないかとしている。林は「577,500石」を導きだす計算式についても検討を行っており、現在判明している2代目方広寺大仏殿の各寸法から容積を算定し、それに米をどれだけ納められるかを計算(石換算)すると、「577,500石」に近い値が得られるとしている。ただし具体的な「577,500石」という数値がどのように導き出されたかは不明としている [243]。

- 合羽大仏

- 寛政5年(1793年)に品川の海晏寺に造られた張りぼての大仏。寺の境内にあった銀杏の大樹を心柱にして造立された。大仏の顔は方広寺大仏の顔を模したものであった[244]。江戸時代に豊臣氏に関するものを描くのは禁忌であり、豊臣氏ゆかりの方広寺大仏を模した合羽大仏を造立した者達は命懸けであったとする説もある。合羽大仏は高さ約40mもあったとされ、房総半島からも大仏の頭部が見えたという。合羽大仏は江戸庶民の間でも評判になり、海晏寺に大勢の者が見物に訪れたが、それにより往来の妨げになるとして道中奉行から撤去命令がなされた。そのため合羽大仏はあっけなく姿を消した。合羽大仏について記した瓦版が何点か現存しており、挿し絵からその造形をうかがい知れる。

漫画、とりわけ戦国時代を扱った歴史物では、豊臣秀吉による方広寺大仏造営と地震による崩壊、徳川家康による方広寺鐘銘事件が描かれることが多い。

- 既述。仏の幽霊の項で、1798年落雷による大仏の焼失後、大阪の寺町の松の茂みが、往時の大仏を彷彿とさせると、大仏を懐かしむ京都民衆の間で口こみが広がり、当地は訪問者で連日賑わったとの逸話が紹介されている。

- 方広寺造営と地震による大仏の損壊、怒った秀吉が損壊した大仏に矢を放つ場面、方広寺鐘銘事件等、桃山時代から江戸時代初頭までの、一連の方広寺にまつわる事柄が描かれている。

拾遺[編集]

兵火で焼損した東大寺大仏に代わり、その役割を継承する存在にするという豊臣秀吉の意図から発願がなされた[6]。京の大仏は東大寺大仏よりも高さが高く、大仏として日本一の高さを誇っていたので、江戸時代に単に「大仏」と言えば、京の大仏のことを指していた。これは元禄5年(1692年)まで東大寺大仏の再建がなされなかったためでもある[86]。

京都に伝わる「京の 京の 大仏つぁんは 天火で焼けてな 三十三間堂が 焼け残った ありゃドンドンドン こりゃドンドンドン 後ろの正面どなた (猿キャッキャッキャッ)」という童歌は、寛政10年(1798年)にこの大仏が落雷で焼失したことを歌っている。豊臣時代から江戸時代の中期にかけて新旧3代の大仏が知られ、それらは文献記録(『愚子見記』、『都名所図会』等)によれば、6丈3尺(約19m)とされ、東大寺大仏の高さ (14.7m) を上回り、先述のように大仏としては日本一の高さを誇っていた(比較として、近現代に建てられた大仏で、方広寺初代から3代目大仏の像高に近いものとしては聚楽園大仏・越前大仏・但馬大仏などがある)。そのため江戸時代に、3代目大仏が寛政10年に落雷で焼失するまでは、日本三大仏の一つに数えられた[5]。大田南畝著とされる『半日閑話(街談録)』には3代目大仏が落雷で焼失した時について「(大仏は)御鼻より火燃出、誠に入滅の心地にて京中の貴賎、老若、其外火消のもの駆け付け、此時に至りいたし方なく感涙を催し、ただ合掌十念唱えしばかり也[172]」とあり、3代目大仏の焼失は京都民衆に大変惜しまれた。3代目大仏は木造であったため、大仏は(台座・基壇を除き)跡形もなくなってしまった。

3代目大仏の焼失後に規模が縮小されつつも再建された、江戸時代後期に造立の4代目大仏は、1973年(昭和48年)まで存続していたが、失火により焼失し、ついに方広寺大仏は京都から姿を消した。

豊臣家との開戦の口実作りのため、徳川家康により方広寺の鐘銘が槍玉に挙げられ(方広寺鐘銘事件)、また造立のたびに

の被害に見舞われ、損壊(滅失)を繰り返したことから、「悲劇の大仏」として紹介されることもある。日本では恐ろしいもののたとえとして、地震・雷・火事・親父を挙げられることがあるが、京都ではかつてその全ての災難を受けた存在として、京の大仏が引き合いに出されることもあったという[245](ここでの「親父」は、方広寺鐘銘事件を引き起こし、「狸親父」と渾名された徳川家康を指す[245])。

なお「方広寺」という寺号は創建当時から江戸時代初期にかけての文献には一切現れない[246][212]。方広寺大仏を発願した豊臣秀吉により、正式な寺号が定められることはなかった。大仏の呼称(名前の呼ばれ方)について、桃山時代・江戸時代は単に大仏、もしくは新大仏(東大寺大仏に対して)、京の大仏、東山大仏、京東大仏、洛東大仏、方広寺大仏(方広寺の呼称は江戸時代中期以降)などと呼称されていた。愛称として「京の大仏つぁん(発音:だいぶっつぁん)」と称されることもあった。現代では京都大仏とも呼ばれる。方広寺命名の経緯・時期は不明だが自然発生的なものとされる。経典(大方広経)もしくは方広会から採ったものともいわれ[212]、またそれらにかこつけて豊臣秀吉の尊称「豊公(ほうこう)」の名を託したとも考えられる。

豊臣秀吉は方広寺および方広寺大仏のことを単に「大仏(殿)」と公称していた(事実上 寺の名は「大仏(殿)」であった)。これは方広寺大仏のほかに大仏と称せる像は日本にはないとする秀吉の自負の表れと考えられている[246]。なお秀吉の造立した建造物には京都新城のように正式名称が定められていないものが多々ある。同時代に日本を訪れたヨーロッパ宣教師・貿易商人が書き残した史料には、「だいぶつ」を音写した語で表記されており、例えばベルナルディーノ・デ・アビラ・ヒロンが著した『日本王国記』には、「Daybut」と表記されている [247]。方広寺の寺号が生じてからも上記の経緯から、「大仏殿」を語頭に冠し「大仏殿方広寺」と称されることが多かった。昭和48年(1973年)の4代目大仏焼失以前に方広寺が配布していた拝観者用パンフレットの題名も「大仏殿方広寺拝観の栞」と表記されている。

上記の歴史的背景を踏まえて、「方広寺鐘銘事件」は「京都大仏鐘銘事件」と表記されることもある[248]。

なお「大仏」という呼称は、方広寺界隈一帯を指す地名でもあり、後述のように三十三間堂はかつて方広寺の境内に組み込まれており、また現在の京都国立博物館の立地する敷地も方広寺の寺領であったが、それら一帯の地名も「大仏」と称されていた。「大仏前交番」や「京都大仏前郵便局」、「(関西電力)大仏変電所」「京阪大仏前駅(現在の七条駅)」という施設名称はその名残である。

注釈[編集]

- ^ 2代目大仏殿は指図 (設計図) が残るほか、建物外観が名所図会などに描かれ資料が多い。ただし大仏自体を正確に記録した絵図はほぼない。

- ^ 『義演准后日記』によれば旧暦8月18日に開眼供養の予定だったという[52]。

- ^ 大仏に対して不敬なので、義演が書き記さなかった可能性もある。

- ^ 歴史学者の藤木久志は「老若・男女・僧俗の区別なく撫で斬りにせよ」との秀吉の上意があり非戦闘員も含むと主張している[69]。

- ^ 『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』は武家の京都巡見にあたり提出された書物である[136]。方広寺は江戸時代に武家の京都巡見地の一つになっていたが、巡見に際しては事前に妙法院に方広寺の由緒を記した書物を提出するよう求められた[136]。そこに記された内容は妙法院の公式見解とされている。『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』は稲垣重富の巡見に際して提出された書物とされ、大仏再建の経緯などが綴られている[136]。妙法院日次記の元禄16年5月27日条に、巡見にあたり提出した書物控があり、その中の「釈迦心柱ノ書付」が『洛東大仏殿修覆並釈迦大像造営記』と題されている[136]。上記は『妙法院日次記』2巻に収録されている[136]。

- ^ 応仁の乱で焼失してからは再建されていない。

- ^ 不合格となった従前の大仏は、祇園社南の百度大路に堂を設けてそこに安置されたという。

- ^ 現代の火災においても、天井や屋根裏板に炎が廻ってしまった場合、もはや消火器等による初期消火は不可能で、強力な放水設備での放水か、酸素を遮断する窒息消火等によらなければ消火は不可能とされる。

- ^ アナ・ハーツホンが4代目大仏を拝した感想の原文は以下の通りである。「In a rickety, dusty building is the Daibutsu. (中略)The present figure has stood the century, and perhaps broken the spell. it is certainly unlovely enough to escape the envy of the gods. The thing is fifty feet of head and shoulders, without a body— colossal, lumpish, not spirited enough to be even grotesque. The best one can say is, that it is thoroughly in keeping with its tawdry surroundings, with the dust and the bare planking, and the worthless ex-voto pictures on the wall. The great, calm Buddha of Kamakura is not to be thought of with this wretched travesty.」

脚注・出典[編集]

- ^ a b c d e f g 村山 2003, p. 159.

- ^ a b c 大林組『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』 2016年

- ^ a b c d e f g h i 京都市埋蔵文化財研究所『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』2010年(2009-8) p.67

- ^ a b c 長宗繁一「大仏殿復元試案―発掘調査成果からのアプローチ―」『日本史研究』698号、2020年10月、59頁。

- ^ a b 薬師寺君子『写真・図解 日本の仏像 この一冊ですべてがわかる』西東社、2016年、170頁。

- ^ a b c d e 河内 2008, p. 19.

- ^ a b c d e f 河内 2008, p. 115.

- ^ a b c d e 河内 2023, p. 145.

- ^ a b c d e f g h i 村山 2003, p. 148.

- ^ a b c d 村山 2003, p. 157.

- ^ a b c d e f g h i 村山 2003, p. 162.

- ^ a b c d e f g h 村山 2003, p. 163.

- ^ a b c 内藤 & 中村 1982, pp. 144–145.

- ^ a b c d e 野村俊一 編『伝達と変容の日本建築史』勉誠出版、2022年。

- ^ 永井規男、引間俊彰「東福寺室町再建仏殿の復原」『日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系』36号、1996年。

- ^ a b c 遠藤廣昭「室町幕府の造仏事業と院派仏師―洛外雲居寺大像の造像を事例として―」『駒澤史学』58号、2002年。

- ^ 川勝政太郎「洛東雲居寺と瞻西聖人」『史迹と美術』214号、1951年8月、224頁。

- ^ a b c d e f 村山 2003, p. 112.

- ^ a b c 河内 2008, p. 16.

- ^ a b c 河内 2008, p. 18.

- ^ 『岩出町有形文化財根来寺大伝法堂修理工事報告書』1992年 p.5

- ^ a b 張 1998, p. 21.

- ^ 河内 2008, p. 20.

- ^ 内藤 & 中村 1982, p. 141.

- ^ 河内 2008, p. 22.

- ^ 河内 2008, p. 26.

- ^ a b 河内 2008, p. 29.

- ^ 河内 2008, p. 31.

- ^ 河内 2008, p. 32.

- ^ a b 村山 2003, p. 113.

- ^ a b 京都市埋蔵文化財研究所 網伸也『方広寺』2010年

- ^ 京都市埋蔵文化財研究所『法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡』p.6

- ^ 河内 2008, p. 37.

- ^ 河内 2008, p. 44.

- ^ 『日本歴史地名大系 第27巻 京都市の地名』平凡社、1979年 p.837

- ^ a b c 河内 2008, p. 49.

- ^ a b 文化遺産データベース 木造蔵王権現立像

- ^ a b c 西山昭仁、原田智也「1596年文禄伏見地震に関する地震像の検討」『京都歴史災害研究』第23号、2022年。

- ^ 河内 2008, p. 50.

- ^ a b 藤田洋三、西山マルセーロ「左官技術における石灰の使用に関する歴史的考察」『竹中大工道具館研究紀要』第16号、2004年。

- ^ 河内 2008, p. 46.

- ^ a b c 河内 2008, p. 47.

- ^ 河内 2008, p. 48.

- ^ a b c 内藤 & 中村 1982, p. 145.

- ^ a b c 河内 2008, p. 54.

- ^ 河内将芳 [@dhigasiyama] (2023年2月9日). "『秀吉没後の豊臣と徳川-京都・東山大仏の変遷からたどる-』(淡交社、2023年)の表紙カバーを取りますと、大仏殿のすがたが登場します。すがたかたちから秀吉造立時のもの(地震以後、豊国社建立以後)と考えられます。". X(旧Twitter)より2023年6月1日閲覧。

- ^ 名古屋市博物館『変革のとき桃山 名古屋開府四〇〇年記念特別展』2010年

- ^ a b c d e f g h 『東寺の建造物 古建築からのメッセージ』東寺宝物館、1995年、60頁。

- ^ a b c d 村山 2003, p. 114.

- ^ a b c d e f g h 京都市埋蔵文化財研究所 上村和直『発掘調査で見つかった恭明宮』2016年

- ^ a b c 河内 2008, p. 112.

- ^ 張 1998, p. 24.

- ^ a b c d e f g 村山 2003, p. 115.

- ^ a b 河内 2008, p. 113.

- ^ a b 西山昭仁「文禄5年(1596)の伏見地震の被害実態 伏見城 方広寺大仏について」『歴史地震』第12号、1996年。

- ^ a b 丸山俊明『京は大火!大地震‼そのとき京人は、どうふるまったのか』びわこ学院大学出版専門委員会、2019年、12-14頁。

- ^ a b 平岡定海「方廣寺の成立とその性格」『大手前女子大学論集』第20号、1986年。

- ^ a b 西山昭仁「文禄五年(1596)伏見地震における京都盆地での被害状況」『歴史地震』第26号、2011年。

- ^ a b 河内 2008, p. 116.

- ^ a b 河内 2008, p. 127.

- ^ 内藤 & 中村 1982, p. 143.

- ^ 河内将芳「研究ノート : 東山大仏と豊臣政権期の京都 : 秀吉在世時を中心に」『史窓』第075巻、京都女子大学史学会、2018年3月、67-79頁、CRID 1050282812555358592、hdl:11173/2549、ISSN 0386-8931、NAID 120006487973。

- ^ 河内 2008, pp. 130–131.

- ^ 『長野県史 通史編 第四巻 近世』1987年 社団法人長野県史刊行会

- ^ a b 河内 2023, p. 25.

- ^ a b 河内 2023, p. 28.

- ^ 河内 2023, p. 27.

- ^ 三鬼清一郎「豊国社の造営に関する一考察」『名古屋大学文学部研究論集. 史学』第33巻、名古屋大学文学部、1987年3月、195-209頁、CRID 1390009224656486528、doi:10.18999/jouflh.33.195、hdl:2237/9811、ISSN 04694716。

- ^ 藤木久志『天下統一と朝鮮侵略』〈講談社学術文庫〉2005年、442-445頁。

- ^ 河内 2008, p. 137.

- ^ a b 河内 2008, p. 140.

- ^ a b 河内 2008, p. 83.

- ^ 張 1998, p. 22.

- ^ 河内 2008, pp. 203–205.

- ^ 河内 2023, pp. 83–84.

- ^ 河内 2023, p. 92.

- ^ 河内 2008, p. 92.

- ^ 河内 2008, p. 93.

- ^ a b c 河内 2008, p. 94.

- ^ 河内 2008, p. 207.

- ^ 河内 2008, p. 205.

- ^ a b c 村山 2003, p. 116.

- ^ 河内 2023, p. 105.

- ^ a b c 河内 2023, p. 106.

- ^ 河内 2023, pp. 104–105.

- ^ a b “豊臣の盛衰刻んだ大仏の梵鐘 方広寺(京都市)”. NIKKEI STYLE 古きを歩けば(47) (2013年2月26日). 2023年5月26日閲覧。

- ^ 河内 2023, p. 136.

- ^ 河内 2023, p. 137.

- ^ 住友海上火災保険『住友海上の100年 : チャレンジの軌跡』1993年 p.3

- ^ a b c 河内 2023, p. 147.

- ^ a b 張 1998, p. 23.

- ^ 河内 2023, p. 138.

- ^ a b 河内 2023, p. 139.

- ^ 藤森照信『日本の近代建築(上)幕末・明治篇』〈岩波新書〉1993年、221頁。

- ^ 川上貢『近世上方大工の組・仲間』思文閣出版、1997年、26頁。

- ^ 麓和善「初期和算書における建築積算技術」『日本建築学会計画系論文報告集』第363号、1986年。

- ^ a b 河内 2023, p. 141.

- ^ 河内 2023, p. 142.

- ^ 河内 2023, p. 143.

- ^ 河内 2023, pp. 146–147.

- ^ a b c d e f 内藤昌 校注『注釈愚子見記』1988年

- ^ 京都大仏殿絵図 きょうとだいぶつでんず - 文化遺産データベース

- ^ 河内 2008, p. 58.

- ^ 河内 2023, p. 146.

- ^ 河内 2023, p. 149.

- ^ a b c d 河内 2023, p. 150.

- ^ 河内 2023, p. 151.

- ^ 河内 2023, p. 153.

- ^ 河内 2023, p. 195.

- ^ 河内 2023, p. 157.

- ^ a b c d e 河内 2023, p. 158.

- ^ 河内 2023, p. 154.

- ^ 河内 2023, pp. 154–155.

- ^ a b c 河内 2023, p. 155.

- ^ a b 河内 2023, p. 156.

- ^ a b c 河内 2023, p. 159.

- ^ 河内 2023, pp. 158–159.

- ^ a b 河内 2023, p. 162.

- ^ a b 河内 2023, p. 180.

- ^ 河内 2023, p. 170.

- ^ a b 京都市埋蔵文化財研究所 網伸也『方広寺』2010年

- ^ 田中 1957, p. 16.

- ^ 深光富士男『図説 江戸の旅 名所図会の世界』河出書房新社、2021年、27頁。

- ^ 『日本歴史地名大系 第27巻 京都市の地名』平凡社、1979年 p.265

- ^ 鍋本由徳「17世紀の西洋人記録から見る旅行と観光」2019年

- ^ 谷川彰英『京都地名の由来を歩く』2015年

- ^ a b 三俣俊ニ「京都の大殉教の殉教地について」

- ^ 『史料京都見聞記』第1巻 1991年p.15

- ^ a b 井上和人『新編日本古典文学全集64 仮名草子集』1999年 p.23

- ^ 井上和人『新編日本古典文学全集64 仮名草子集』1999年 p.12

- ^ 井上和人『新編日本古典文学全集64 仮名草子集』1999年 p.22-24

- ^ 西山昭仁「寛文2年(1662)近江・若狭地震における京都での被害と震災対応」『京都歴史災害研究』5号、2006年。

- ^ a b 井上和人『新編日本古典文学全集64 仮名草子集』1999年 p.24

- ^ 東京大学地震研究所『新収日本地震史料 補遺』p.164

- ^ 池浩三『鎌倉時代再建の東大寺大仏殿』1995年

- ^ a b c d e f 張 1998, p. 27.

- ^ 『大日本地震史料』1973年 p.246

- ^ a b 三上 1996, p. 101.

- ^ 『甲子夜話 三篇5』平凡社(東洋文庫) 1983年 p.84-85

- ^ a b 佐藤清彦『贋金王』1997年 p.65

- ^ 東京大学地震研究所『新収日本地震史料補遺』p.175

- ^ 「毀仏鋳銭の謬伝」『三田村鳶魚全集』第六巻 1975年

- ^ a b 三上 1996, p. 102.

- ^ 齋藤努、髙橋照彦、西川祐一『近世銭貨に関する理科学的研究―寛永通寳と長崎貿易銭の鉛同位体比分析―』日本銀行金融研究所、2000年。

- ^ 田中 1957, p. 10.

- ^ 圭室文雄「水戸藩の撞鐘徴収政策」『明治大学教養論集』86号、1974年。

- ^ 村山 2003, p. 151.

- ^ a b c d e f ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー『ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流』中央公論社、1994年、95頁。

- ^ 張 1998.

- ^ 張 1998, pp. 26–27.

- ^ a b c 張 1998, p. 28.

- ^ a b c 張 1998, p. 29.

- ^ ケンペル著・斎藤信訳『江戸参府旅行日記』平凡社、1977年、228-231頁。

- ^ a b 村山 2003, p. 149.

- ^ a b 麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(下)』岩波書店 1983年 p.172

- ^ 申維翰 姜 在彦訳注 『海遊録―朝鮮通信使の日本紀行』平凡社〈東洋文庫〉

- ^ a b c 信原修「誠信と屈折の狭間―対馬藩儒雨森芳洲をめぐって」『総合文化研究所紀要』第6巻、同志社女子大学総合文化研究所、1989年。

- ^ a b 鄭英實 著「18世紀初頭の朝鮮通信使と日本の知識人」、荒武賢一朗; 池田智恵 編関西大学文化交渉学教育研究拠点、2011年。

- ^ 松平信綱の書状 九州国立博物館 対馬宗家文書

- ^ a b c d e 村山 2003, p. 165.

- ^ a b c d e 村山 2003, p. 166.

- ^ 奈良国立博物館『特別展 東大寺公慶上人 江戸時代の大仏復興と奈良』2005年

- ^ 黒田龍二、石田理恵「東大寺大仏殿内建地割板図について」『奈良国立博物館研究紀要』6号、2004年。

- ^ 大林組『秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元』 2016年

- ^ 『本居宣長全集 第16巻』1974年出版 在京日記 宝暦七年の条 p.106

- ^ a b c 『本居宣長全集 第16巻』1974年出版 在京日記 宝暦七年の条 p.136

- ^ a b c 村山 2003, p. 154.

- ^ 村山 2003, pp. 149・154・157.

- ^ 国際日本文化研究センター公式Twitter 蔵書紹介 洛東大仏殿出火図

- ^ 『史籍集覧』の「京大仏殿火災」

- ^ a b c d e f g 村山 2003, p. 158.

- ^ a b 『大田南畝全集』第十八巻 岩波書店、1988年 p.173

- ^ 「寛政戊午七月朔雷震燬方廣寺毘盧殿」(京都大学蔵)

- ^ a b 田中 1957, p. 12.

- ^ 『吾妻鏡』治承5年正月18日条

- ^ a b 『大田南畝全集』第十八巻 岩波書店、1988年 p.171-173

- ^ 妙法院史研究会編「妙法院史料」1巻 p.12

- ^ 『史料京都見聞記』第5巻、1992年 p.134-136

- ^ a b c 『史料京都見聞記』第5巻 1992年 p.136

- ^ 『史料京都見聞記』第5巻、1992年 p.137

- ^ 榊原悟『江戸の絵を愉しむ』2003年

- ^ 花洛一覧図 [文化5年(1808)] - 国立歴史民俗博物館

- ^ a b c d 田中 1957, p. 7.

- ^ 近藤瑞木『百鬼繚乱 江戸怪談・妖怪絵本集成』2002年 p.144-145

- ^ 藤沢衛彦『図説日本民俗学全集 民間信仰・妖怪編』1960年 p.345

- ^ 江馬務『江馬務著作集 (第6巻) 生活の陰翳』1988年 p.399

- ^ 『史料京都見聞記』第5巻 1992年 p.137

- ^ 村山 2003, p. 160.

- ^ a b c 西山昭仁「文政京都地震(1830年)における京都盆地での被害要因の検討 -桟瓦葺屋根の普及による被害の拡大-」『東京大學地震研究所彙報』第85巻第1号、東京大学、2010年。

- ^ a b c d 京都市文化市民局『京都市内遺跡発掘調査概報』2003年 p.38

- ^ a b c 田中緑紅『なつかしい京都』1970年 p.4

- ^ 『妙法院史料』 第7巻 教仁法親王日記 1982年

- ^ Anna G. Hartshorne『Japan and Her People』1902年