テラノバ遠征

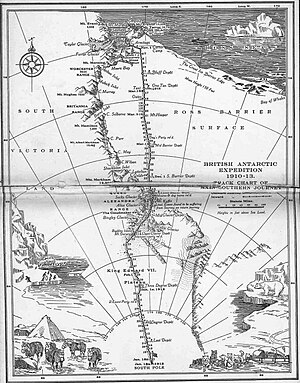

テラノバ遠征(テラノバえんせい、英: Terra Nova Expedition、公式にはイギリス南極遠征)は、1910年から1913年に、ロバート・ファルコン・スコットが率いたイギリスの南極遠征。科学的実験・観察と標本採集、および地理的南極点に到達することを目的としていた。スコットと4人の隊員は1912年1月17日に南極点に到達したが、すでにロアール・アムンセン率いるノルウェー隊が33日前に到達した後であり、その後南極点からの帰路でスコット隊の全員が死亡した。その遺体、日誌、写真の幾らかは8か月後の捜索隊によって発見された。

スコットは経験を積んだ極地探検の指揮官であり、1901年から1904年にはディスカバリー遠征隊を率いて南極に来ていた。テラノバ遠征という名前は、その補給船から名付けられており、大衆の寄付金と政府からの助成金による民間の事業として行われた。海軍本部からの支援があり、経験のある水兵が送られたほか、王立地理学会からの支援もあった。南極点への挑戦と共に、包括的な科学調査を実行しており、ヴィクトリアランドと西部山脈を探検した。エドワード7世半島への上陸と探検の試みは失敗した。1911年6月と7月にケープ・クロージャーに旅したのが、南極の厳冬期では初の長距離の橇の旅となった。

スコットはその死から長い間悲劇の英雄として評価されていたが、帰路での遭難の原因について幾つか疑問が投げかけられるようになった。1970年代後半に隊の行動が細かく精査され、その組織や管理について多くの批判的見解が表明されるようになった。スコット自身の責任の程度が、評論家の間で議論の対象になっている。

準備[編集]

背景[編集]

1904年にディスカバリーが南極から帰還した後、スコットは海軍での任務を再開したが、南極に戻りたいという野望は持ち続け、特に南極点到達を目標に据えていた[1]。ディスカバリー遠征では南極の科学的および地理的知識を大いに増やしたが、南行という点に関しては南緯82度17分に留まり、グレート・アイス・バリアを横切ることもできなかった[2][注釈 1]。1909年、スコットは、アーネスト・シャクルトンのニムロド遠征が南極点の寸前まで行きながら到達には失敗したという知らせを受け取った。シャクルトンは、スコットのディスカバリー遠征で拠点としたマクマード・サウンドに近い基地から出発し、グレート・アイス・バリアを横切り、ベアドモア氷河から南極台地に向かうルートを発見し、南極点に向かった。しかし南緯88度23分と南極点まで100海里 (180 km) まで迫った所で退却を強いられた[3]。しかし、スコットはマクマード・サウンド地域を自分の「作業現場」と言って、その優先的利用権を主張し[4]、シャクルトンがその地域を基地に使ったことは、それをやらないと誓っていたことに対する違背行為だと主張した[5]。このことで二人の探検家の関係が悪化し、スコットにとってはシャクルトンを超えるという決意の強さを増すことになった[6]。

スコットは次の遠征の準備をしながら、別の極圏探検遠征が計画されていることを知った。日本の遠征隊が近々起こされる予定だった。ダグラス・モーソンの指揮するオーストラリア遠征隊は1911年に出発したが、大陸の別の部分で動いていた[7]。一方、有力なライバルであるロアール・アムンセンが南極探検の計画を発表していた[8][9]。

人員[編集]

テラノバ遠征では代替要員を含め65人が陸上と船上の部隊を形成した[10]。8,000人の応募者の中から選ばれ[11]、その中にはディスカバリー遠征に参加した7人のベテランと、1907年から1909年にシャクルトンに同行した5人が入っていた[注釈 2]。1904年のディスカバリー救出作戦でモーニングの航海士だったエドワード・"テディ"・エバンス大尉が、スコットの副隊長に指名された。エバンスは独自の遠征隊を起こす計画を放棄し、財政的裏付けもスコットの方に移した[12]。

海軍本部がこの遠征隊に出したイギリス海軍の人員としては、ハリー・ペネル大尉が航海士となり、陸上部隊が上陸した後は船の指揮を執ることになっていた[13]。他にジョージ・マレイ・レビックとエドワード・L・アトキンソンという2人の軍医がいた[13]。元海軍士官のビクター・キャンベルは「ザ・ウィッキド・メイト」(悪漢)とも呼ばれ、スキーの技術がある数少ない者の1人であり、キングエドワード7世半島を探検する隊を率いる者に選ばれていた[14][15]。イギリス海軍ではない士官が2人指名された。"バーディ"と呼ばれたヘンリー・ロバートソン・ボワーズは王立インド海兵隊の大尉であり、ローレンス・オーツは("タイタス")はイギリス陸軍第6竜騎兵隊の大尉だった。オーツは個人的にも裕福な者であり、隊員に志願して、その資金のために1,000ポンド(2009年換算で75,000ポンド)を払っていた[16]。

海軍本部はほとんど海軍の下士官以下の者も提供した。その中には南極のベテランであるエドガー・エバンス、トム・クリーン、ウィリアム・ラシュリーがいた。さらに本隊の海員にはパトリック・キーヘインとロバート・フォード、トマス・クリソルド(コック)とフレデリック・フーパー(ステュワード)がいた。ブルガリア人のディミトリ・ゲロフ(犬の御者)とロシア人のアントン・オメルチェンコ(調教師)も上陸部隊に入っていた。

科学観測隊を率いる者として、スコットはエドワード・ウィルソンを首席科学者に指名した。ウィルソンは隊員のなかでもスコットの信任が厚かった。ディスカバリー遠征のときは、スコットと共に当時の最南端記録を出した行軍に付いて行った。資格ある医師のチームもあり、スコットの伝記作者デイビッド・クレーンの言葉では「極圏探検ではかつてない素晴らしい科学者グループ」だった[13]。その中にはその後に傑出した功績を残した者もいた。気象学者のジョージ・シンプソン、カナダ人医師チャールズ・ライト、地質学者のフランク・デベナムとレイモンド・プリーストリーがいた[17]。地質学者のT・グリフィス・テイラー、生物学者のエドワード・ウィリアム・ネルソン、動物学者助手のアプスリー・チェリー=ガラードも科学者チームだった。チェリー=ガラードは科学的訓練を受けていなかったがウィルソンが庇護している者だった。チェリー=ガラードもオーツと同様に1,000ポンドを寄付していた。最初はスコットに断られた後、その寄付をそのままにしておくことを認め、そのことがスコットに印象を与えて判断を逆転させることになった[17]。スコットの伝記作者デイビッド・クレーンはチェリー=ガラードのことを「遠征隊の後の通訳、歴史家、良心」と表現している[18]。ハーバート・ポンティングは遠征隊のカメラマンであり、その写真は快活な視覚的記録となって残った[19]。フリチョフ・ナンセンの助言に従い、スコットは若いノルウェー人のスキー専門家トリグヴェ・グランを雇った[20]。

輸送手段[編集]

スコットは物資輸送手段として複数のものを組み合わせる戦略を決めた。すなわち犬橇、モーター (ガソリン機関) 駆動橇およびポニーだった[21][22]。犬橇のチームを統括する者としてセシル・メアーズを指名し、モーター駆動橇を走らせるためにシャクルトンの元モーター専門家バーナード・デイを採用した[23]。オーツがポニーの担当となったが、オーツが隊に加わったのは1910年5月になってからであり、スコットは馬のことは何も知らないメアーズにポニーを購入するよう指示した。その結果はポニーの性能と働きで不運なものになった[24]。

モーター運搬とポニーの利用はシャクルトンの1907年から1909年の遠征で南極に導入されたのが始まりだった[25][26]。スコットは、ポニーがシャクルトン隊でもよく働いたと信じており、モーターの可能性についても影響を受けていた。しかし、スコットは常にその極圏探検の大半で人力輸送に頼る傾向にあった[27]。人力以外の方法はバリアーを越えて荷物を運ぶ手段であり、後の氷河や台地の段階のために人が力を温存しておくことを可能にするものだった。実際にモーター駆動橇は短期間使えただけであり、ポニーの能力はその年齢や悪い条件に影響された[28]。犬についてはディスカバリー遠征におけるスコットの経験からその信頼性を疑うようになっていたが[29]、スコットの記述からは、その有効性を頼りになると認識していたことを示している[30]。この遠征で経験したように、スコットは次第に犬たちの能力に印象を受けるようになっていった[注釈 3]。

資金[編集]

ディスカバリー遠征では資金集めを王立協会と王立地理学会が共同で行ったが、テラノバ遠征はそれとは異なり、そこそこの機関の支援は無く、民間事業として組織化された。スコットは総費用を4万ポンド(2009年換算で300万ポンド)と見積もった[31][32]。その半分は政府からの助成金から得られることになった[33]。残りは大衆の寄付と借金で集められた[注釈 4]。この遠征隊はさらに、好意的な会社から物資や装置を無料で提供されることでも援助された[34]。資金集めはほとんどスコットが行い、その時間とエネルギーを使わせた。それはテラノバがイギリスを発って南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドでも続けられた[35]。

費用の中でも一番大きな使途は、遠征に使う船テラノバであり、12,500ポンドだった[33]。テラノバはディスカバリーの第二次救援作戦の一部として南極海に行ったことがあった[36]。スコットは軍艦旗の下にイギリス海軍の艦として航行することを望んだ。それを可能にするために、100ポンドで王立ヨット船隊の会員になった。これで遠征隊には海軍の規律を課することができ、船隊のヨットとして登録した。テラノバは商務省の規制を外れ、航海に適していると見なされることになった[37]。

遠征目的[編集]

スコットは当初の大衆向け発表で遠征の目的を次のように定義した。「この遠征の主目的は南極点に達することであり、イギリス帝国がその達成の栄誉を確保することである。」[32]他にも科学と地理学の目的があった。首席科学者のウィルソンは科学的作業がこの遠征の主たる仕事だと考えた。「それが極点に達することだけだと言える者はいない。...我々は科学的作業により極点に立つことだけが結果ではないようにする」と言っていた[38]。ウィルソンはディスカバリー遠征のときからケープ・クロージャーのペンギン生息地の調査を継続することを期待し[39]、地質学、磁気学、気象学の研究を「前例のないような」規模で遂行するつもりだった[32]。またキングエドワード7世半島を探検する計画があり、それを率いていくキャンベルは「全遠征隊の『その』もの」と表現していた[40]。さらにヴィクトリアランド探検の計画もあった[32]。

第一年 1910年–1911年[編集]

出港[編集]

テラノバは1910年6月15日、ウェールズのカーディフを出港した[41]。スコットは遠征に関わる業務で拘束されており、その後で高速の旅客船で追いかけ、南アフリカで合流した[42]。オーストラリアのメルボルンでは、船を離れて資金集めを継続し、テラノバはニュージーランドに向かった[43]。メルボルンでスコットを待っている間に、アムンセンから電報が入り、ノルウェーも「南に進んでいる」ことを伝えてきた[注釈 5]。その電報で、スコットは初めて競争になっていることを知らされた。スコットは新聞から反応を求められ、その計画を変えるつもりがないことと、極点への競争に勝つために科学的目標を犠牲にするつもりはないことを返信した[43]。スコットはその日記に、アムンセンは成功する可能性が高いことと、おそらく成功すればその運に値するであろうことを記していた[44]。

スコットはニュージーランドで再度テラノバに合流し、そこで34匹の犬、19頭のシベリア・ポニー、3台のモーター駆動橇を含め、物資を積み込んだ[43]。大量の物資を積み込んだテラノバは1910年11月29日にポートチャルマーズを離れた[43]。12月初旬、船は激しい嵐に襲われた。ある時点では荒海に入ってポンプが故障し、乗組員達はバケツで水を汲みだす必要があった[45]。この嵐のためにポニー2頭、犬1匹、10トン(ロングトン、10,200 kg)の石炭、65英ガロン (300 L) の石油が失われた[46]。12月10日、テラノバは南からの叢氷に会って停止し、20日間を使った後に氷を割って南に進んだ。この遅れをスコットは「全くの不運」としたが、それにより61トンの石炭を消費した[47]。

エバンス岬基地[編集]

テラノバは1911年1月4日にロス島沖に到着し、島の東端にあるケープ・クロージャー周辺に上陸が可能な場所を探った[48][49]。その後西にあってディスカバリーでもニムロドでも上陸したことのあるマクマード・サウンドに進んだ。スコットは様々な越冬場所候補を検討した後で、ディスカバリー遠征のときに「スキュアリー」[50]として記憶された岬を選んだ。1902年にハットポイントの基地とした所から北に約15マイル (24 km) だった[47]。スコットはその副隊長からエバンス岬と改名したその場所が[50]、短い南極の夏で氷が無いことを期待し、船が行き来できることを期待した。海が南から凍ってくるとハットポイントやバリアに向けて氷の上を行くことができるはずだった[51]。エバンス岬では、陸上部隊が下船し、ポニー、犬、3台のモーター駆動橇を降ろし(そのうち1台は荷卸し中に失われた)[52]、隊の物資の多くも陸揚げした。ポニーが船から陸に物資を運ぶ時に、スコットは「その強さに驚かされた[53]」プレファブの小屋は50フィートx25フィート (15 m x 7.7 m) あり、1月18日に建設され、住居とされた[54]。

アムンセンのキャンプ[編集]

スコットの計画にはバリアの東にあるキングエドワード7世半島を探検し科学的観測を行うことも入っていた。キャンベルの指揮する1隊がこの目的で組織され、キングエドワード7世半島に接近できないと分かった時には、北西のヴィクトリアランド探検も選択肢にあった[注釈 6]。1911年1月26日、キャンベル隊が船で出発し、東に向かった。この隊はキングエドワード7世半島への上陸を数回試みて失敗した後、その選択肢であるヴィクトリアランドに向かった。バリアの縁に沿って西に向かっているときに、アムンセンの遠征隊がバリアの入り江であるクジラ湾でキャンプを張っているのに出会った[55]。

アムンセンは礼儀正しく親切であり、キャンベルが近くでキャンプするのを歓迎し、その支援のために犬を提供した[56]。キャンベルはそれを丁重に断り、隊員と共にエバンス岬に戻るとこの展開を報告した。チェリー=ゲラードに拠れば、スコットのその隊員の最初の反応は、クジラ湾に急行してアムンセンと「決着を付けよう」ということだった[57]。しかし、スコットはその日誌にこの事件を静かに記録した。「1つだけ私の心に留まったものがある。適切さと共に賢明さ、これが起こらなかったかのようにまさに進行している。恐れや恐慌無しに、我が国の栄誉のために前に進み最善を尽くすことだ。」と記した[58]。

貯蔵所の設置、1911年[編集]

第一年目の目標は、バリアの縁から(セイフティ・キャンプ)南緯80度まで一連の補給所を置くことであり、翌年春に始まる南極行のための準備だった。最後の補給所が最大のものであり、1トン・デポと呼ばれることになった。この仕事は12人の隊員、8頭の最適なポニー、および2組の犬橇チームで行われることになっていた。氷の状態が悪くモーター駆動橇は使えなかった[59]。

この行程は1月27日に出発し、チェリー=ガラードに拠れば「恐慌に近いような大急ぎ」だった[60]。進行は予定よりも鈍く、バリア行きのために必要としたノルウェーの雪靴がエバンス岬に残されていたために、ポニーの能力が逆に影響した[61]。2月4日、ハットポイントから40マイル (64 km) の地点にコーナー・キャンプを設営した。ここでブリザードのために3日間停滞した[61]。その数日後に行軍が再開され、スコットは弱い方のポニー3頭を送り返した(途中で2頭が死んだ)[62]。補給所設置隊が南緯80度に近づいたとき、スコットは隊が即座に基地に引き返さない限り、残っているポニーが基地まで戻れなくなることを心配した。前進を望んだオーツの助言に逆らい、倒れたポニーを殺して肉にし、南緯79度29分に1トン・デポを置くことに決めた。そこは前もって意図した場所よりも30マイル (50 km) 以上北だった[62]。

スコットは、クレバスに落ちた犬のチームを救うために自分の生命を危険に曝した後で、犬を連れてセイフティ・キャンプに戻った[63]。鈍いポニーの隊が到着したとき、その内の1頭が大変悪い状態にあり、間もなく死んだ。その後、残っていたポニーが近くのハットポイントまで海氷を渡っているときに、氷が割れた。決死の救援活動を行ったが、さらに3頭のポニーが死んだ[64]。補給所設置の旅に出た8頭のポニーのうち、戻ってこれたのは2頭だけだった[65]。

越冬、1911年[編集]

1911年4月23日、太陽が昇らない冬季となり、隊はエバンス岬の小屋に入った。スコットの海軍のやり方に従い、小屋は包装用の木枠で作られた壁で仕切られたので、士官とその他はほとんど別の存在で生活し、科学者たちはこの点では「士官」と見なされた[66]。誰もが忙しくしていた。科学者は観測と計測で働き続け、機械類は分解修理されて将来の旅に備えた。残っていたポニーは日々の運動が必要であり、犬達は定期的な注意を必要とした[67]。スコットは多くの時間を割いて、来るべき極点行のために橇に積む食料と重さを計算していた[68]。日常の活動には、幅広い科目に関する定期講義も入っていた。ポンティングは日本について、ウィルソンはスケッチについて、オーツは馬の管理について、地質学者のフランク・デベナムは火山について講義した[67][69]。体力を維持するために、小屋の外で薄明りのときにフットボールのゲームが頻繁に行われた。スコットは「アトキンソンがこれまで見た限り最良のプレーヤーだが、フーパー、P・O・エバンス、クリーンも大変うまい」と記していた[70]。ディスカバリー遠征のときにシャクルトンが創刊した「サウス・ポーラー・タイムズ」が、チェリー=ガラードの編集で復刊された[67]。6月6日、スコットの43歳の誕生日を祝うために祭が設定された。6月21日の2回目の祭りは冬至の日であり、長い極夜の中間点だった[71]。

遠征の本格的活動、1911年–1912年[編集]

北隊[編集]

アムンセン隊が出発したという知らせがエバンス岬に届いた後、キャンベルの東隊は「北隊」に変わった。1911年2月9日、この隊は船で北に向かい、2月17日にケープ・アデアに近いロバートソン湾に到着し、ノルウェーの探検家カルステン・ボルクグレヴィンクの古い宿泊所近くに小屋を建設した[72]。

北隊は1911年の冬をこの小屋で過ごした。1911年から1912年にかけての夏に、その探検計画は海氷の状態が悪かったことと、内陸への道を発見できなかったことのために、十分に実行できなかった。テラノバはニュージーランドから1912年1月4日に戻り、この北隊をエバンス・コーブ近くまで運んだ。そこはケープ・アデアからは約250マイル (400 km) 南、エバンス岬からは200マイル (320 km) 北西にあった。この隊はさらに地質調査を行った後の2月18日に船に拾われる予定だったが[73]、厚い叢氷のために船が近接できなかった[74]。この隊は食料が乏しかったので、魚やアザラシの肉で補い、1912年の冬はインエクスプレシブル島に掘った雪の洞窟で越すことになった[75]。ここで彼らは、凍傷、飢え、赤痢、という酷い生活を送り、強風や低温で追い打ちを掛けられ、狭い宿舎の中で脂身ストーブの不快さに耐えた[76]。

1912年4月17日、極点行隊の不在の時にエバンス岬を指揮していたエドワード・アトキンソン指揮下の隊がキャンベル隊の救援に向かったが、悪天候のために引き返した[77]。北隊は氷の部屋の中でその冬を生き残り、1912年9月30日にベースキャンプに向かって出発した。壊血病の兆候があらわれ肉体的に弱っていたが、隊員全員が11月7日にエバンス岬に到着できた。その途上では、難しいドリガルスキー氷舌を越えることなど危険な旅があった[78]。北隊が集めた地質標本などは1913年1月にテラノバによってケープ・アデアとエバンス・コーブから集められた[79]。

西地質学隊[編集]

第一次地質学遠征、1911年1月から3月[編集]

この旅の目的はマクマード・サウンド西の海岸地域、マクマードドライバレーとコートリッツ氷河の間の地域で地質的探検を行うことだった[80]。その作業は、グリフィス・テイラー、デベナム、ライト、P・O・エバンスが作る隊が遂行した。かれらは1月26日にテラノバからエバンス岬とは対岸、ヴィクトリアランド岸のバターポイントで上陸した[注釈 7]。1月30日、フェラー氷河地域に主貯蔵所を設立し、続いてドライバレーとテイラー氷河で探検と調査を行い、その後、南のコートリッツ氷河に移動した。そこでさらに調査を行った後、3月2日に戻り始め、南寄りの経路を辿ってハットポイントに向かい、3月14日に到着した[81]。

第二次地質学遠征、1911年11月から1912年2月[編集]

この第二次遠征は3月までに行ったものの続きであり、このときはバターポイントの約50マイル (80 km) 北にあるグラニット・ハーバー地域を中心とした[82]。テイラーに付いて行ったのはデベナム、グラン、フォードだった。主たる行程は11月14日始まり、グラニット・ハーバーまで海氷の上の難しい旅を行い、11月26日に到着した。本部をジオロジーポイントと名付けた場所に設営し、石の小屋を建てた。その後の数週間で、マッケイ氷河の探検と調査が行われ、氷河の北にある地域の地形を見極め命名された。この隊は1912年1月15日にテラノバに拾われる予定だったが、船が接岸できなかった。隊は2月5日まで待機し、その後南に進んで、2月18日に最終的に船から視認されたときに、氷から救出された。西部山岳遠征隊の採集した地質標本も1913年1月にテラノバが回収した[83]。

ケープ・クロージャーへの冬の旅[編集]

この旅はエドワード・ウィルソン博士が思いついた。ディスカバリー遠征の科学報告書の動物学の部でその必要性を提案しており、この以前の調査をフォローしたいと願っていた。その旅の科学的目的はケープ・クロージャーに近いコウテイペンギンの繁殖地から初期胚卵の段階で卵を確保することであり、それで「鳥の繁殖における特別な地点が研究できる」はずだった[84]。このためには抱卵の初期段階である真冬に卵を取得する必要があった。2つ目の目的は次の夏の極点行に先立って食料と装置を実験しておくことだった[85]。スコットがその案を承認し、ウィルソン、ボワーズ、チェリー=ガラードで構成された隊が1911年6月27日に出発した[86]。

南極の冬に動くことはそれまで試みられていなかった。スコットはそれが、「大胆な冒険だが、適材がそれを試みることになる」と記していた[86]。チェリー=ガラードは後に、ケープ・クロージャーまで60マイル (97 km) の旅に要した19日間の恐怖を語っていた。機械、衣服、寝袋は常に凍っていた。7月5日、気温は −77 °F (−60 °C) 以下に下がった。「霜の109度、闇と凍った衣服の中で誰もが耐えたいと望む寒さ」とチェリー=ガラードは記していた。1日に進める距離が1マイル (1.6 km) 以下のことも多かった[87]。

この隊はケープ・クロージャーで、大いに苦心して石、雪のブロック、および屋根のために持っていたカンバスで岩小屋を建設した[88]。その後にペンギンの繁殖地を訪れ、コウテイペンギンの卵数個を採集した[89]。その後で小屋は風力11のブリザードによって屋根を吹き飛ばされた。この嵐は隊の生きて帰還するために重要となるテントを吹き飛ばしたが、幸いにも半マイル (800 m) 先で回収できた[90]。隊はエバンス岬に向けて帰り始め、8月1日に帰って来た[91]。この旅で3つの卵を無事持ち帰り、サウスケンジントンのロンドン自然史博物館にまず送られ、その後エディンバラ大学でコッサー・スチュワート博士の研究報告書の対象になった[92]。しかし、その卵はウィルソンの理論を証明することはできなかった[93]。

チェリー=ガラードはその後、この旅を「世界でも最悪の旅」と語っており[94]、1922年にテラノバ遠征全体の記録として書いた本の題にその言葉を使った。スコットはこの冬の遠征を「大変素晴らしい功績」と呼び[91]、食料と装置の実験には大いに満足して、「我々は経験が示すことのできる完成に近いところにいる」と語った[91]。

南極点行[編集]

1911年9月13日、スコットが南極点行の計画を発表した。16人が、残っている2台のモーター駆動橇、ポニー、犬を使ってバリアに挑み、ベアードモア氷河に至る。この地点で犬は基地に戻し、ポニーは銃殺して食料にする。その後12人が3つの班で氷河に登り、南極台地越えを始める。物資は人間が橇を曳いて運ぶ。これら3班のうち1つのみが極点に達する。支援班は特定の緯度で戻ることになる。最後に極点に行く班は行軍の間にスコットが決める、というものだった[95]。スコット隊が南極点に向けて出発する11日前、1911年10月20日付で、エバンス岬で、犬の御者メアーズに、南極点から迅速に戻るために次の文書による命令を渡していた。

2月第1週頃、貴方にとって3回目の南極点への旅を始められたい。その目的は第3の南極点班の帰還を早めることであり、船に乗るチャンスを与えるものである。貴方が出発する日は帰ってくる班から受けた知らせ、1トン・デポに残しておける犬の食料の量、犬の状態、などによらねばならない。今の見込みでは3月1日頃、南緯82度あるいは82度30分あたりで帰還する班と落ち合うことが期待される。[96]

モーター隊(エバンス大尉、デイ、ラシュリー、フーパー)がエバンス岬を10月24日に2台のモーター駆動橇で出発し、その目標は南緯80度30分まで進んでそこで後続の部隊を待つことだった。11月1日までに、2台のモーター駆動橇はまだ50マイル (80 km) ほどしか進んでいない段階で故障し、この班は740ポンド (336 kg) の物資を人力で曳いて、残り150マイル (240 km) を進むことになり、目標の緯度までは2週間かかった。部隊の残りはエバンス岬を11月1日に犬とポニーを連れて出発し、先行部隊には11月21日に追いついた[97]。

スコットの当初の計画では、犬をこの段階で基地に戻し、物資を補給して、1912年2月から3月に帰還して来る班を出迎えることになっていた[98]。しかし、それまでの進行度合いが鈍かったので、スコットはさらに遠くまで犬を連れて行くことに決めた[99]。デイとフーパーが、エバンス岬の留守を任されたシンプソンにこの修正に関する伝言をもって出発した。12月4日、隊はゲイトウェイに達した。その名前はシャクルトンがバリアからベアードモア氷河に至る時に名付けたものだった。この地点でブリザードが発生し、隊は12月9日までそこで宿営したので、氷河行きのための食料を消費し始めることになった[100]。ブリザードが止むと残っていたポニーを計画通り射殺し、その肉は帰還する隊の食料として保存された。12月11日、メアーズとディミトリが犬を連れて戻り、基地への伝言を持って行った。その伝言は「事態は期待したほど良くはないが、気を落とさず、運は好転するはずだと自分たちに言い聞かせている」としていた[101]。

隊はベアードモア氷河を上り始め、12月20日には南極台地に掛かり、そこで氷河上部補給所を置いた。この時点ではまだスコットから誰が最後の南極点班に入るか提示はなかった。12月22日、南緯85度20分で、スコットはアトキンソン、チェリー=ガラード、ライト、キーヘインを送り返した[102]。スコットはアトキンソンに、来年3月に南極点から帰還する隊を支援するために、「メアーズが国に戻っていた場合に犬のチーム2つを率いて南に来る」ということを言い含めた[103]。

残った8人が南行きを続け、このときの気象条件は良く、バリアで遅れた時間を幾らか取り戻すことができた。12月30日までに、シャクルトンが1908年から1909年に進んだ工程表に「追いついて」いた[104]。1912年1月3日、南緯87度32分で、スコットは南極点行の班を5人(スコット、ウィルソン、オーツ、ボワーズ、エドガー・エバンス)と決め、エバンス大尉、ラシュリー、クリーンが戻ることにした。5人で南極点に向かうという判断は、元々4人でことを運ぶというのが基本だったので、物資の重量と食料の再計算を行なった[105]。結果として食料、テントの居住性などに影響を与えたこの決定は今日では批判の対象となっているが、経緯についてスコットは記述を残さなかったため、スコットの真意については推測の域を出ない。

南極点行の班が南極点に向かう途中で、1月9日にシャクルトンの最南端である南緯88度23分を過ぎた。その7日後、目標まで約15マイル (24 km) の地点で、アムンセンの黒い旗が視認され、隊は遅れを取ったことを知った。翌日1912年1月17日、隊は南極点に達した。「南極点。そうだ、しかし予想していたのとは大変違う環境にある。...偉大な神よ! ここは恐ろしい場所であり、最初に到達したという報償なしにここまで苦労してやってきた我々には十分恐ろしいものである。そうだ、ここで得たものがある」スコットはオーストラリアの電報局に着くまで、アムンセンと競争する望みがまだあった。「今や最初に報せを送るための絶望的な戦いがある。我々にそれができるか不安である」と言っていた[106]。しかし、1月18日、隊はアムンセンのテントを発見し、中には幾らかの物資とノルウェー国王ホーコン7世に宛てた手紙(アムンセンはスコットにその配達を丁重に求めていた[107])、さらにアムンセンが34日前の1911年12月16日(アムンセンのカレンダーが間違っており、正確には12月15日)に南極点に到着したというメモが残されていた。

スコットは自分たちの位置を確認し旗を立てた後で、その日遅くに帰還の途に就いた。その後の3週間は進度が良く、スコットの日記は何度か「素晴らしい行軍」と記されていた[108]。それでもスコットは隊員の体調を心配し始めていた。特にエドガー・エバンスは酷い凍傷になっており、スコットの記録では、「かなり動けなくなりつつあった」[109]。この隊がベアードモア氷河の頂部に達して、バリアに下る準備をしている頃に、オーツの足の状態も次第に心配なものになっていた[108]。2月7日、隊は下り始め、補給所の場所を突き止めるのがかなり難しかった。天候は良かったので、スコットは半日の休憩を命じ、ウィルソンには「地質調査」と30ポンド (14 kg) の化石の入った標本を橇に載せることを認めた[109]。これら植物の化石は現在大陸移動の仮説を証明するものとして知られている。それでも、エドガー・エバンスの体力が弱り続けた。帰還中に負った手の負傷が治りきらず、酷い凍傷となり、何度か氷の上に倒れて頭を負傷したと考えられている(2月4日にベアードモア氷河のクレバスに落下した際、重度の脳震盪を負ったと見られる)。「彼はいつもの自立した人とは絶対的に変わっていた」とスコットは記した[109]。2月16日に氷河の底近くでエバンスは倒れ、メンバーがそりで運んだものの、翌2月17日に死んだ[109]。彼の遺体がどうなったのかは記録に残されていない。

一方エバンス岬では、テラノバが2月初旬に戻ってきており、この基地を指揮していたアトキンソンが、命令されていたようにスコットを出迎えるために犬とともに南に向かうのではなく、隊員と共に船から物資を降ろすことに決めた。アトキンソン(医師)がスコットと落ち合うために南に出発したとき、壊血病に罹ったエドワード("テディ")・エバンスと出逢い、至急の治療を必要としていた。

エバンス大尉はその班の帰還中に壊血病が酷くなった。1トン・デポから先は歩けなくなり、仲間の曳く橇に乗せられハットポイントの南35マイル (56 km) まで来た[110]。2月18日、クリーンが一人で歩いてハットポイントに行き、そこでアトキンソンとディミトリ、それに犬橇のチームがスコットを出迎える旅の準備をしているのを見つけた。アトキンソンは救援隊を形成し、何とか生きていたエバンスをハットポイントまで2月22日に連れ帰った。ラシュリーとクリーンは後にこの人命救助の功績でアルバート・メダルを受けた[111]。

エバンス救援に時間を取られたアトキンソンは経験を積んだナビゲーターであるライトを南に送ってスコットを迎えようとしたが、気象学者主任のシンプソンが、ライトは科学的作業に必要であると宣言した。アトキンソンは続いて2月25日に近視のチェリー=ガラードを送る運命的な決断をした。しかしチェリー=ガラードはナビゲートができず、エレバス山から見える範囲にある1トン・デポまでしか行けなかったので、スコットの命令である3月1日に南緯82度あるいは82度30分で落ち合うことには合わせられなかった[112]。

スコットと残っていた3人の隊員は帰路のバリアまで来た段階で、この地域では記録されたことも無いような悪天候に曝されてしまった[113]。この天候と、そりを阻む大変な氷面(「砂漠の砂の上を曳くようだ」スコットの2月19日日記)[114]のために進行が遅れ、オーツの足の状態がさらに悪くなった。スコットは天候が変わることを期待したが、2月終わり近くなると、気温もさらに下降した[115]。3月2日、バリア中央の貯蔵所で、スコットは缶の蓋に使われた革パッキンの収縮のため、水作りと調理と暖をとるための燃料である灯油が蒸発して明らかに足りなくなっていることを理解した。「どんなに節約したとしても、71マイル (114 km) 先にある次の貯蔵所までもたない」と記した[116]。3月9日に到着した次の貯蔵所でも同じように不足が生じており、「我々を救出に来てくれるであろう犬達」の兆候は無かった[116]。1日当たりの行程は5マイル (8 km) 以下まで落ちており、この隊には絶望的なほど食料と燃料が不足していた。3月17日頃、足の凍傷が悪化していたオーツは明らかに頭が冴えたままテントの外に出て行き、スコットの証言に拠れば、「ちょっと外に出て来る。少し経ったら戻る」と言っていた[116]。オーツの犠牲的精神も他の者を救えなかった。右足のつま先に凍傷ができ始めていたスコット、ウィルソン、ボワーズの3人は1トン・デポから11マイル (18 km) 南まで辿り着いたが、3月20日に激しいブリザードによって止められた。彼らは毎日前進しようとしたが、それが出来ず、物資も底をついた。スコットの最後の日記は1912年3月29日になっており、その死の日を仮定して、次の言葉で終わっていた。

毎日我々は11マイル先の貯蔵所に向かって進もうとしたが、テントの外は雪が暴れまくる景色ばかりだ。今は何か良いことを期待できるとは思えない。我々は最後まで耐え抜くが、我々の体は衰弱しつつあり、もちろん最期は遠くないだろう。残念だがこれ以上は書けそうにない。R・スコット、最後の日記、どうか我々の家族の面倒を見てやってくれ[116]

南極点行隊救援の試み、1912年[編集]

アトキンソンの中止された試み[編集]

スコットは南極点行に出発する直前に、シンプソンに1トン・デポを再度補給しておくよう命令していた。これらの命令は「5特別食(特別食は4人が1週間食べる食料)、あるいはどんなに少なくとも3特別食...運べるだけの犬の餌、1912年1月10日まで補給所におくこと」とされ、補給所まで運ぶ必要があった[117]。アトキンソンが1月28日にエバンス岬に戻ると、最少の3特別食が保管されていることが分かったが、要請されていた犬の餌が運ばれていなかった。アトキンソンは自分で2特別食を運ぶことにしたが、明らかに犬の餌については何もしなかった[118]。スコットの命令に従うために、アトキンソンはディミトリと犬と共に2月13日に出発した(スコットの命令では2月第1週だったが、これに合っていなかった)。ハットポイントには2月19日まで滞在し、この間にエバンス大尉が壊血病で死にそうになっていると、クリーンが足を縺れさせながら報告しにきた。アトキンソンがスコットとその隊員を救うために南へなぜ出発しなかったのかは不明である[112]。1トン・デポに犬の餌が無いことは、スコットの命令にある3月1日に南緯82度あるいは82度30分で落ち合うことを恐らく実行できなかったことを意味していた。アトキンソンは十分な犬の餌が無かったので、スコットの指定した3月1日頃に南緯82度あるいは82度30分に達しえないことが分かったので、その出発を2、3週間遅らせ、エバンス岬とハットポイントでスコット隊が近づいて来るのを待ったのだと推計する者もいる。

チェリー=ガラードの1トン・デポへの旅[編集]

アトキンソンはバリアを数マイル出たところでエバンス大尉を引き取り、基地に戻ったので、スコットに会うための旅を中止した。アトキンソンは医師としてエバンスを見るためにベースキャンプに残る必要があった。その代りにまず熟練したナビゲーターであるライトをスコットと落ち合うために南に行かせようとしたが、気象学者主任のシンプソンが、ライトは科学的作業に必要であると宣言した。アトキンソンは続いて近視のチェリー=ガラードを送った。チェリー=ガラードはナビゲートができず、エレバス山から見える範囲にある南緯79度30分の1トン・デポを再補給しただけだった。事実上南緯82度あるいは82度30分で落ち合うというスコットの命令には合わせられなかった[112]。チェリー=ガラードは犬の御者であるディミトリが付いてきているはずだった。アトキンソンはこの時まだ南極点行隊の安全を疑っていなかった。南極台地でエバンスの傍に最後にスコットを見たときは、良好に旅を続けており、スケジュールに合っていた。アトキンソンがチェリー=ガラードに口頭で伝えた運命の命令は、「できるだけ早く1トン・デポまで行き食料を置いて来ること。スコットがまだ着いていなければ、何をすべきか自分で判断する」であり、「翌シーズンの犬ぞり計画のため、犬はリスクを冒せられないことを覚えておくこと」だった。この命令は記憶に頼って、後で記録されたものだった[119]。

チェリー=ガラードはディミトリと犬の2つのチームと共に、2月26日にハットポイントを出発し、1トン・デポには3月4日に到着し、追加分の食料を置いた。スコットはそこにいなかった。物資は自分たちの犬達のために24日分であり、ハットポイントに戻る前に8日間待った。待つ代わりに南に移動するという選択肢もあったが、補給所に犬の餌がないので、連れて行けば犬を殺すことを意味していた。そうすれば、アトキンソンの「犬にリスクを冒させない」という命令に違背することになった。チェリー=ガラードはスコットを待つことにした。3月10日、天候が悪くなる中で、チェリー=ガラードの物資も少なくなっていたが、スコット隊が僅か70マイル (110 km) 足らず先で奮闘していたことを知る由もなく、基地に戻ることにした[120]。アトキンソンは最初はライトに仕事を頼んだが、後に、「私は遠征隊の他の士官がそれ以上できなかったことに満足している」[121]と記した。チェリー=ガラードはその後の人生で、違う行動を取っていれば南極点行隊を救えたかもしれないという考えに悩まされた。

最後の救出行動[編集]

チェリー=ガラードがスコット隊を連れずに1トン・デポから戻ると、不安の声が挙がった。このとき海軍の上級士官としてエバンス岬を指揮していたアトキンソンは[注釈 8]、天候が許せば、南極点行隊を迎えに行くことに決め、3月26日にキーヘインと共に、橇に18日分の食料を積んで人が曳いて出発した。大変低い気温 (−40 °F,−40 °C) であり、3月30日までにコーナーキャンプに到着したが、アトキンソンの見解では、その天候と気温、それに一年のこの時期では、それ以上南に行くのは不可能と判断した。アトキンソンは「私の心の中では、南極点行隊は全滅したとほとんど確信していた」と記録していた[122]。

捜索隊[編集]

残っていた遠征隊員は(まだ遠くにあったキャンベルの北隊は除く)は冬の間、エバンス岬で待機し、科学的作業は続けた。春になってアトキンソンが先ず考えなければならなかったのは、キャンベル隊に救いの手を差し伸べるべきか、南極点行隊の運命を確認すべきかということだった。全員の会合で、まずスコットの兆候を探すべきと決めた[123]。捜索隊は10月29日に出発した。前年夏に補給のために来航したテラノバから陸揚げしたラバのチームを連れて行った。11月12日、救援隊は1トン・デポから11マイル (18 km) 南で、スコット、ウィルソン、ボワーズの凍った遺体の入ったテントを発見した。アトキンソンはスコットの日記の最後の部分を読み、災難の全容が明らかになった。日記の他に個人的な遺品や記録が集められテントを遺体の上で畳み、雪のケアンが立てられた。その上にはグランのスキーで作った十字架が立てられた。捜索隊はさらに南でオーツの遺体を探したが、寝袋が見つかっただけだった。11月15日、オーツが死んだと考えられる場所近くにケアンを立てた[124]。

捜索隊は11月25日にハットポイントに戻って来て、キャンベルの北隊が自ら脱出して来て無事基地に戻って来たことが分かった[124]。

1913年2月10日早朝、エドワード・アトキンソン博士とハリー・ペネル大尉がニュージーランドのオマルー港に入り、そこから遠征隊のニュージーランド代理人ジョセフ・キンゼイにコード化されたメッセージを送って、スコットとその隊の運命を伝えた。アトキンソンとパネルは明るくなるまで町で待った後、列車の乗ってクライストチャーチに近いリトルトンでテラノバを迎えに行った[125]。

遠征の後の経過[編集]

キャンベルが遠征隊の中では海軍の上級士官だったので、最後の数週間はその指揮を執り、1913年1月18日にテラノバの到着を待った。最後の出発前にハットポイントを見下ろすオブザベーションヒルに、木製の大きな十字架が立てられ、それには死んだ5人の名前が彫られ、さらにアルフレッド・テニソンの詩『ユリシーズ』から「戦い、求め、見出し、そして負けない」という句が彫られた[126]。

南極点行隊の死因として考えられるのは、飢えか脱水症状あるいはその両方であり、橇で運んだ食料の問題が興味を呼ぶ。遠征の橇の隊で運ばれ消費された食料は、1910年に理解されていた栄養学に基づいている。高タンパク成分が橇を特に人力で曳く重労働の場合に燃焼される熱量に置き換えるために必要であると強調された。実際にはより多くのカロリーが必要だったが、それはかなり後の時代に明らかになったことだった[127]。一人当たり1日の食料は16オンス (450 g) のビスケット、12 オンス (340 g) のペミカン、3 オンス (85 g) の砂糖、2 オンス (57 g) のバター、0.7 オンス (20 g) の紅茶と0.57 オンス (16 g) のココアだった。南行きではこの食料に加えて、ポニーの橇を曳く仕事が終わった後にそれを殺して肉を補充したが、そのような補充は短期間でカロリー不足を埋め合わせる以上のものではなかった[127]。

スコットとその隊を失ったことは、アムンセンが最初に南極点に到達したことも含め、イギリスの大衆の心にある他のもの全てに影を投げた[128]。スコットの悲劇の英雄としてのイメージは長年、非難はおろか事実上異議を出せないものだったが、死亡した者の親戚を含め遠征隊に近い者の間には亀裂もあった。ただしこのことは大衆の中にはなかった。俳優ジョン・ミルズがスコット役を演じ、レイフ・ヴォーン・ウィリアムズが音楽を担当した1948年の映画『南極のスコット』は、慎重に戦略と人為以外の問題を描いたが(あるシーンではスコットが十分な資金を集められなかったが、手に入れたばかりの壊れかけたテラノバの写真を熱心にウィルソンに見せており、ウィルソンは動かないままである)、焦点はイギリスチームの精神だった。1970年代まで大衆の受け取り方に実際の変化は無かった。その時までに遠征に直接かかわった者のほとんど全てが死んでいた[129]。

1979年、ロランド・ハントフォードの著作『スコットとアムンセン』(1985年にも再版、同年『地球最後の場所』としてテレビドラマ化)の出版で議論が始まった。ハントフォードはスコットの権威主義的指導スタイルとされるもの、および人に付いての判断がまずいことに批判的であり、南極点行隊の全員を死に導いた一連の組織的失敗を非難した[130]。スコットの個人的立場はこれらの攻撃に傷ついた。その評判を快復しようという試みには、ラナルフ・フィーネスによる証言(ハントフォードの著作に対する直接の反論)、スーザン・ソロモンによる最終的にスコットを倒した気象条件の分析、デイビッド・クレーンによるスコットの伝記(2005年)、カレン・メイによる犬のチームが帰還する隊を速やかにベースキャンプまで運ぶことを指定した(従われなかった)スコットの命令の再発見があった[112]。

スコットとアムンセンの業績を比較すると、極圏歴史家の大半は概して、アムンセンのスキーと犬に関する技量、氷の状態に関する総合的知悉度合、および科学という目的の無い遠征にはっきり集中したことで[131]、極点への競争ではかなりの利点があったことを認めている[132]。スコットの隊を倒した災難に関する判断は、死に臨んで書かれたもので、ポニーと言う輸送手段を当初に失ったこと、気象条件、「私が計算できなかった貯蔵所での燃料の不足」、エバンスとオーツの病気が挙げられているが、最終的に「我々の遭難はバリアの上で厳しい天候に突然変わったことであり、日中で−30 °F (−34 °C)、夜間で−47 °F (−44 °C) となったことだった」と結論付けている。1912年3月1日に犬ぞりチームと出逢うことに失敗したことについて、スコットは「誰も非難できない、我々に支援が無かったと示唆させるような試みが無いことを期待する」と記していた[112]。チェリー=ガラードは、アトキンソンから犬橇チームを任されて遅く出発したが、スコットに出会えず、疲れ果てて基地に戻った[133]。「やったことの全体は単純に『もしも』に苛立つことになる。」と言い、異なった決断や状況の集積が最終的に惨事につながったのであるが、「この事件の前に誰もが賢明であったように、我々は賢明である」と語った[134]。

遠征から31年後、テラノバはグリーンランドの基地に物資を運んでいる時に、回復できないような損傷を受け、火を放たれた上に、その後の1943年9月13日、グリーンランド南岸沖からの砲撃で沈められた。北緯60度15分15秒、西経45度55分45秒に沈んだ。2012年に水中の残骸が発見された[135]。

2017年8月、ニュージーランドの団体Antarctic Heritage Trustは、ケープ・アデアにおいてテラノバ遠征隊が残したとみられるフルーツケーキを発見したと発表した[136]。

原註と脚注[編集]

原註

- ^ 当時は南緯82度17分が受け入れられた。しかし、現代の地図と写真や図面の再検査により、最終位置はおそらく南緯82度11分とされている(Crane, pp. 214–15).

- ^ ディスカバリーのベテランとは、スコット、ウィルソン、エドガー・エバンス、ラシュリー、クリーン、ヒールド、ウィリアムソンである。 ニムロドのベテランは、プリーストリー、デイ、チーザム、ペイトン、ウィリアムズである(ニムロドの隊員リストはShackleton, The Heart of the Antarctic, pp. 17–18を参照)

- ^ 遠征初期の補給所を置く段階で、ロスは犬に対する信頼の喪失を表明していた(Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 205)。南極点行の日記では、その性能を「素晴らしい」と言っている(Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 486).

- ^ 遠征の総費用は出版されなかった。スコットの最後の手紙の1つは、遠征の財務担当であるエドガー・スペイア卿に宛てたものであり、その中で財政を「混乱」したままにしたことを詫びている(Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 600).

- ^ 電報の正確な言葉づかいは不明でありCherry-Garrard, p. 82, Crane, p. 423, and Preston, p. 127、全ての報告書では「南に向かっている」など単純である。Solomon, p. 64では少し長く「フラム号が南極に向かっているのをお知らせしたい」となっており、FiennesとHuntfordはどちらもこの形である。

- ^ スコットがキャンベルに与えた命令(Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 79–82); この隊は「東隊」とよばれた

- ^ バターポイントは、ディスカバリー遠征のときにバターを含む貯蔵所が置かれたことから名付けられた(Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 183).

- ^ エバンス大尉はテラノバで1912年3月に出発した(Crane, p. 556).

脚注

- ^ Crane, pp. 332, 335–43.

- ^ Huntford, pp. 176–77.

- ^ Preston, pp. 100–01.

- ^ Crane, pp. 335–36.

- ^ Riffenburgh, pp. 110–16.

- ^ Huxley, Scott of the Antarctic, p. 179.

- ^ Huxley, Scott of the Antarctic, pp. 186–87.

- ^ Fiennes, p. 157.

- ^ Crane, p. 425.

- ^ Listed in Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. xxi–xxii.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 498.

- ^ Crane, pp. 401–03.

- ^ a b c Crane, pp. 413–16.

- ^ Huntford, p. 267.

- ^ Preston, p. 111.

- ^ Limb & Cordingley, p. 94.

- ^ a b Preston, p. 112.

- ^ Crane, p. 417.

- ^ Preston, p. 114.

- ^ Huntford, pp. 262–64.

- ^ Crane, p. 432.

- ^ Preston, p. 101.

- ^ Preston, pp. 112–13.

- ^ Preston, pp. 113 and 217.

- ^ Huntford, p. 255.

- ^ Preston, p. 89.

- ^ Solomon, p. 22.

- ^ Crane, pp. 462–64.

- ^ Preston, p. 50.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 432.

- ^ Measuring Worth.

- ^ a b c d Crane, p. 397.

- ^ a b Crane, p. 401.

- ^ See Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 488–89.

- ^ Huxley, Scott of the Antarctic, pp. 183, 192–93.

- ^ Crane, p. 277.

- ^ Crane, p. 406.

- ^ Edward Wilson letter, quoted in Crane, p. 398.

- ^ Seaver, pp. 127–34.

- ^ Crane, p. 474.

- ^ Crane, p. 409.

- ^ Crane, p. 411.

- ^ a b c d Preston, pp. 128–31.

- ^ Crane, p. 424.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 13–14.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 16.

- ^ a b Preston, p. 137.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 81–85.

- ^ Crane, pp. 448–50.

- ^ a b Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 89–90.

- ^ Crane, p. 450.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 106–07.

- ^ Huxley, L. (ed.), p. 99.

- ^ Preston, p. 139.

- ^ Crane, pp. 473–74.

- ^ Preston, p. 144.

- ^ Cherry-Garrard, p. 172.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 187–88.

- ^ Fiennes, p. 206.

- ^ Cherry-Garrard, p. 147.

- ^ a b Preston, pp. 214–16.

- ^ a b Preston, p. 142.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 167–70. Wilson thought it an "insane risk" – Preston, p. 144.

- ^ Bowers's account of the incident, Cherry-Garrard, pp. 182–196.

- ^ Cherry-Garrard, p. 201.

- ^ Preston, p. 149.

- ^ a b c Preston, p. 151.

- ^ Preston, p. 158.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 292–94, p. 316.

- ^ Huxley, L. (ed.), p. 259.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 304–05, pp. 324–28.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 87–90.

- ^ Huxley, L. (ed.), p. 112.

- ^ Huxley, L. (ed.), p. 126.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 130.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 134–35.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 312–16.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 155–79.

- ^ Huxley, L. (ed.), pp. 401–02.

- ^ See Scott's instructions, Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 184–85.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 186–221.

- ^ Scott's instructions; Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 222–23.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 224–290.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 1.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 305–07.

- ^ a b Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 333–34.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 295–309.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 310–12.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 316–22.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 323–335.

- ^ a b c Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 361–69.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 351–53.

- ^ Fiennes, p. 260.

- ^ Cherry-Garrard, p. 350.

- ^ Preston, pp. 158–59.

- ^ Evans 1949, pp. 187–188.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 470.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 298–306.

- ^ Fiennes, p. 275.

- ^ Preston, pp. 167–68.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 496.

- ^ Crane, p. 530.

- ^ Cherry-Garrard, p. 439.

- ^ Crane, p. 534.

- ^ Crane, p. 536.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 545. The words "to get the news through first" were omitted for Scott's published diary. Huntford, p. 481.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 529–45.

- ^ a b Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 547–62.

- ^ a b c d Crane, pp. 547–52.

- ^ Lashly's diary, quoted in Cherry-Garrard, pp. 442–62.

- ^ Huxley, Scott of the Antarctic, pp. 275 and 278.

- ^ a b c d e May 2013.

- ^ Solomon, pp. 292–94.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, p. 575.

- ^ Preston, p. 199.

- ^ a b c d Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. I, pp. 583–95.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 30–32.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 468–69.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 472–73.

- ^ Huntford, p. 504.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 306.

- ^ Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, p. 309.

- ^ Preston, p. 211.

- ^ a b Huxley, Scott's Last Expedition, Vol. II, pp. 338–49.

- ^ “Terra Nova Arrives at Oamaru”. Evening Post. (1913年2月10日) 2012年9月9日閲覧。

- ^ Preston, p. 229.

- ^ a b Preston, pp. 218–19.

- ^ Huntford, p. 526.

- ^ Fiennes, pp. 410–22.

- ^ Barczewski, pp. 252–60.

- ^ Cherry-Garrard, pp. 564.

- ^ Crane, p. 426; Preston, p. 221.

- ^ “Scott of the Antarctic could have been saved if his orders had been followed, say scientists”. The Telegraph. (2012年12月31日) 2013年3月27日閲覧。

- ^ Cherry-Garrard, pp. 609–10.

- ^ “Scott's wrecked ship Terra Nova found off Greenland”. BBC News. (2012年8月16日) 2012年8月16日閲覧。

- ^ “南極から100年前のフルーツケーキが発見される 金属ケース内で「完全に保存」され、今でも食用可能”. ねとらぼ. (2017-08-015) 2017年8月15日閲覧。

参考文献[編集]

- Barczewski, Stephanie (2007). Antarctic Destinies: Scott, Shackleton and the changing face of heroism. London: Hambledon Continuum. ISBN 978-1-84725-192-3

- Cherry-Garrard, Apsley (1970) [1922]. The Worst Journey in the World. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-009501-2. OCLC 16589938

- Crane, David (2005). Scott of the Antarctic: A Life of Courage, and Tragedy in the Extreme South. London: HarperCollins. ISBN 978-0-00-715068-7. OCLC 60793758

- Evans, Edward R.G.R. (1949). South with Scott. London: Collins

- Fiennes, Ranulph (2003). Captain Scott. Hodder & Stoughton Ltd. ISBN 978-0-340-82697-3

- Huntford, Roland (1985). The Last Place on Earth. London: Pan Books. ISBN 978-0-330-28816-3

- Huxley, Elspeth (1977). Scott of the Antarctic. London: Weidenfeld & Nicolson. ISBN 978-0-297-77433-4

- Huxley, Leonard, ed (1913). Scott's Last Expedition, Volume I: Being the Journals of Captain R.F. Scott, R.N., C.V.O.. London: Smith, Elder & Co. OCLC 1522514

- Huxley, Leonard, ed (1913). Scott's Last Expedition, Volume II: Being the reports of the journeys and the scientific work undertaken by Dr. E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. London: Smith, Elder & Co. OCLC 1522514

- Limb, Sue; Cordingley, Patrick (1982). Captain Oates, Soldier and Explorer. London: B.T. Batsford. ISBN 978-0-7134-2693-9

- May, Karen (January 2013). “Could Captain Scott have been saved? Revisiting Scott's last expedition”. Polar Record 49 (1): 72–90. doi:10.1017/S0032247411000751 2014年7月6日閲覧。.

- Preston, Diana (1999). A First Rate Tragedy: Captain Scott's Antarctic Expeditions (paperback ed.). London: Constable. ISBN 978-0-09-479530-3. OCLC 59395617

- Riffenburgh, Beau (2005). Nimrod. London: Bloomsbury Publishing. ISBN 978-0-7475-7253-4

- Seaver, George (1933). Edward Wilson of the Antarctic. London: John Murray

- Shackleton, Ernest (1911). The Heart of the Antarctic. London: William Heinemann

- Solomon, Susan (2001). The Coldest March: Scott's Fatal Antarctic Expedition. New Haven (US): Yale University Press. ISBN 978-0-300-09921-8

- “Purchasing Power of British Pounds from 1264 to Present”. MeasuringWorth. 2011年10月12日閲覧。

関連図書[編集]

- Bainbridge, Beryl (1991). The Birthday Boys. Duckworth. ISBN 978-0-7156-2378-7

- Fiennes, Ranulph (2005). Race to the Pole: Tragedy, Heroism, and Scott's Antarctic Quest. Hyperion. ISBN 978-1-4013-0047-0

- Hattersley-Smith, G., ed (1984). The Norwegian with Scott: The Antarctic Diary of Tryggve Gran 1910–13. HMSO. ISBN 978-0-11-290382-6

- Jones, Max (2003). The Last Great Quest: Captain Scott's Antarctic Sacrifice. OUP. ISBN 978-0-19-280483-9

- Lambert, K. (2001). The Longest Winter: The Incredible Survival of Captain Scott's Lost Party. Smithsonian Books. ISBN 978-1-58834-195-2

- Ponting, H G (1921). The Great White South. Duckworth

関連項目[編集]

- アムンセンの南極点遠征

- 南極探検の英雄時代

- デニス・G・リリー(en) - テラノバ遠征における遠征隊員の一人。

- アプスリー・チェリー・ギャラード(en) - テラノバ遠征隊の最年少メンバーの一人。

外部リンク[編集]

- South-pole.com

- Coolantarctica.com

- The Antarctic Circle website and forum

- Herbert Ponting Portfolio and platinum prints

- The Antarctic Heritage Trust

- Herbert Ponting Photographs

- Herbert G Ponting's Haunting Expedition Record — slideshow by The First Post

- Project Gutenberg: The Worst Journey in the World by Apsley Cherry-Garrard

- Scott Polar Research Institute daily blog of Scott's Journal